Introducción

La adolescencia es definida, de acuerdo con lineamientos de la OMS, como un periodo de crecimiento y desarrollo humano en donde se pasa de la infancia a la edad adulta, entre los 10 y los 19 años, caracterizado por un desarrollo físico y psicológico rápido influenciado por aspectos sociales y educativos que a su vez están condicionados por procesos biológicos. El comienzo de la pubertad destaca el paso de la infancia a la adolescencia, donde se forja el carácter y el temperamento. Estos determinantes biológicos son universales pero intervienen otras características propias de cada individuo como son la cultura, el inicio de la pubertad, los contextos socioeconómicos y las aptitudes 1.

La tasa media de natalidad en las adolescentes a nivel mundial es de 49 por cada 1000 adolescentes y las tasas nacionales se encuentran en 299 por 1000 adolescentes. Estas cifras permiten observar que el embarazo en adolescentes sigue siendo un problema que no ha sido controlado a pesar de múltiples programas de intervención implementados por entidades gubernamentales 2.

La problemática del embarazo en adolescentes es de alta importancia si tenemos en cuenta que está asociado en principio a condiciones de pobreza, baja escolaridad, violencia intrafamiliar, farmacodependencia, la falta de educación sexual en escuelas y colegios; y un desinterés marcado de los gobiernos de turno locales o nacionales. A esto agregamos las consecuencias durante y después del embarazo adolescente por cuenta de la desintegración familiar, la deserción escolar, nuevos embarazos, abandono de los hijos y un círculo vicioso de violencia intrafamiliar.

Las investigaciones en países de la región de las Américas no ha sido suficientes para comprender las causas del elevado número de embarazos en adolescentes y tampoco existen intervenciones multisectoriales eficientes de los gobiernos, instituciones internacionales, el sector privado y la sociedad civil para reducirlos 3.

Por otra parte, la literatura producida de experiencias de países desarrollados como los Estados Unidos identifica profundas desigualdades sociales y económicas entre las adolescentes gestantes; sin embargo, esto no ha contribuido al diseño y fortalecimiento de políticas que den importancia a la educación integral e incluyente 4. Sin embargo, si se ha reportado la construcción de iniciativas políticas importantes que buscan superar el rezago en materia de intervención como ha acontecido en México 5.

Por lo tanto, este estudio tuvo como objetivo presentar una revisión narrativa sobre las estrategias propuestas en la región de las Américas para la prevención del embarazo en adolescentes en el periodo 2011-2015.

Materiales y métodos

Se realiza una revisión narrativa basada en publicaciones de estudios sobre embarazo en adolescentes con enfoque preventivo entre los años 2011 al 2015, en las fuentes: Pubmed, Science Direct y Scielo. Se utilizaron los términos de búsqueda en idioma inglés (MeSH): national strategies, adolescent, pregnancy in adolescence,prevention & control.

Como criterios de inclusión se determinó que los artículos fueran derivados de investigación y de revisiones sistemáticas. Como criterios de exclusión se determinó que los documentos no correspondieran a literatura gris, editoriales, ponencias, comunicaciones y artículos de opinión.

Las etapas de investigación fueron: 1) búsqueda bibliográfica, 2) sistematización de datos, 3) elección de artículos y análisis primario, 4) evaluación y análisis final de los artículos.

La información que se obtuvo de los artículos para ser analizada fue: año de publicación, país, autor(es), tipo de estudio, estrategia de prevención recomendada, diseño, instrumento, muestra, análisis estadístico, resultados, además perspectiva del sujeto analizado, rasgos de los sujetos estos últimos en los estudios cualitativos.

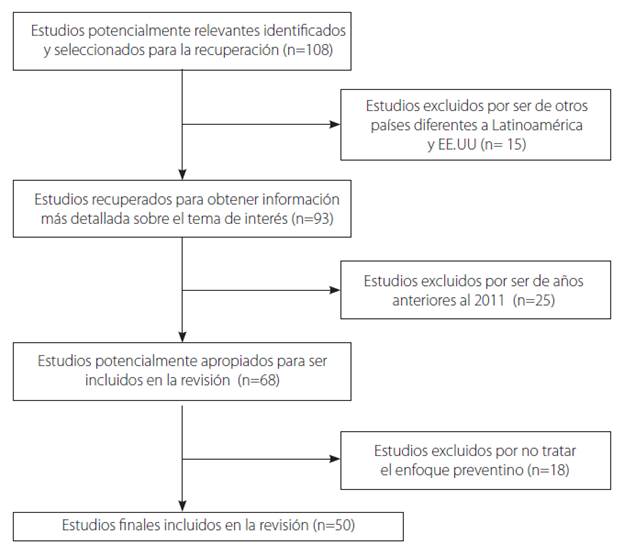

Esta primera búsqueda arrojó un listado de 108 documentos. La selección inicial se realizó con la lectura de los títulos de las publicaciones en los que se hiciera explícito el tema del embarazo en adolescentes. Posteriormente a la selección inicial, se dio lectura a los artículos, excluyendo 15 artículos que pertenecían a otros países diferentes a la región de las Américas, 25 artículos por ser de años anteriores al 2011, y 18 artículos por no tratarse del enfoque preventivo, quedando un total de 50 artículos (figura 1).

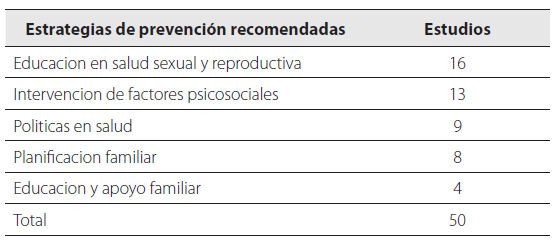

Esta sistematización permitió organizar la información en 5 categorías para el respectivo análisis: 1) educación en salud sexual y reproductiva, 2) intervención de factores psicosociales, 3) políticas en salud, 4) planificación familiar, 5) educación y apoyo familiar.

Las fuentes de obtención de los datos fueron PubMed, Science Direct y Scielo. Se consideraron artículos publicados en países pertenecientes a la región de las Américas, por cualquier autor, en los idiomas español, inglés y portugués, publicados en los años 2011 a 2015.

La elección final de los artículos incluyó todos los documentos originales publicados en revistas científicas arbitradas, y que pudieron ser recuperados a texto completo. Para establecer la pertinencia de los artículos, se evaluaron de forma independiente por los autores de la presente revisión. El control de calidad de la información se realizó mediante tablas de sistematización divididas en objetivo, diseño de estudio, muestra, conclusiones que facilitaban detectar si se incumplía con algún criterio de inclusión.

Resultados

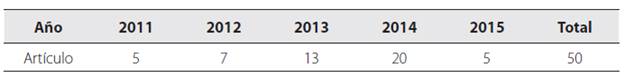

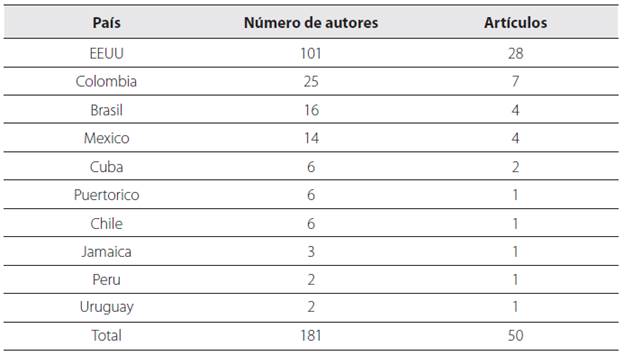

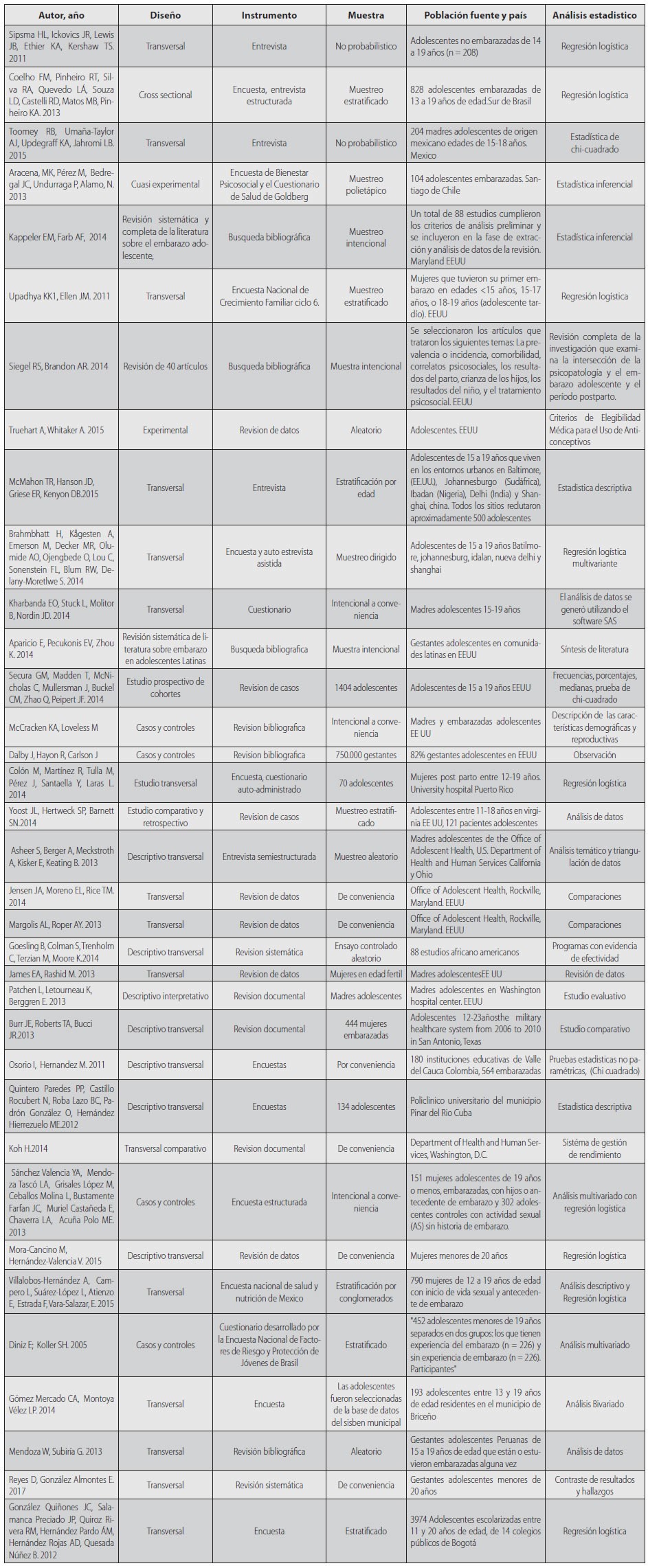

De las 50 publicaciones (Tabla 1), el 66% de los estudios (33 artículos) se realizaron entre los años 2013 y 2014. Los países que publicaron más artículos (tabla 2) corresponden al 56% Estados Unidos (28 artículos), 14% Colombia (7 artículos), 8% Brasil (4 artículos), 8% México (4 artículos), el 14% restante corresponde a Cuba, Puerto Rico, Chile, Jamaica, Perú y Uruguay. En relación con el idioma, los artículos publicados en idioma inglés (n= 28, 56%), en español (n=18, 36%), en portugués (n= 4, 8%).

En cuanto a las estrategias de prevención propuestas (Tabla 3), se puede apreciar que en los 50 artículos seleccionados el método de intervención más utilizado, dieciséis artículos (32%) fue educación en salud sexual y reproductiva, trece (26%) recomiendan realizar intervención de factores psicosociales, nueve (18%) recomiendan implementar políticas en salud, ocho (16%) recomiendan planificación familiar, cuatro (8%) recomiendan educación y apoyo familiar. De los 50 estudios incluidos el 72% fueron estudios cuantitativos (Tabla 4) (36 artículos) y el 28% estudios cualitativos (Tabla 5) (14 artículos). La mayoría de publicaciones fueron de los años 2013 y 2014 enfocados en educación sexual y reproductiva como estrategia preventiva de embarazo en adolescentes.

De acuerdo con los resultados en las categorías de análisis de los artículos, se encontraron diferentes tendencias, por ejemplo, de enfoque en factores sociales y educación sexual como alternativa primordial en Colombia, Cuba, Chile, México y Brasil; mientras que en EE.UU. se orienta más la contracepción o planificación familiar y educación a la familia como apoyo del proceso 6,7 Del mismo modo, se encontraron estudios proyectados en el ámbito de políticas públicas tanto en EE.UU. como en los demás países de la región de las Américas.

En otros estudios comparativos realizados en EE.UU. con la población india 8) se demostró que los aspectos culturales son relevantes y, por lo tanto, ya que en esta población el embarazo en adolescentes es alto frente a la demás población, se plantean políticas públicas encaminadas a controlar el fenómeno respetando los valores culturales.

Los estudios cualitativos se caracterizan por estudiar la percepción de los trabajadores de la salud y de la población objeto, así como la expresión emocional, los relatos de vida y las creencias 9, mientras que los cuantitativos explican los factores desencadenantes del embarazo adolescente para luego proponer correctivos o estrategias de prevención.

La contracepción reversible a largo plazo se propone como alternativa de control del embarazo en madres adolescentes en EE.UU.; sin embargo, un estudio comparativo entre ciudades de EE.UU., India y China muestra diferencias significativas de acuerdo con las condiciones económicas de los adolescentes 10-12. También se han realizado estudios en la comunidad latina de EE.UU. que revelan un incremento del doble de embarazos en adolescentes en los últimos 20 años, siendo la mejor estrategia la educación 13,14 y una preferencia por los métodos de planificación como los dispositivos intrauterinos que son de mayor aceptación entre las jóvenes menores de 19 años. No obstante, los autores coinciden en que estos métodos son más efectivos cuando no tienen costo para los adolescentes con vida sexual activa 15-18.

Los avances en la reducción del embarazo en adolescentes han llevado a crear instancias y departamentos en EE.UU. comprometidos con la niñez, los jóvenes y sus familias, desde donde se construyen programas y se orientan acciones concretas de intervención y educación 22-25. Hay estudios sobre revisiones de más de 20 años sobre la prevalencia de embarazos adolescentes donde se observa un incremento de casos y la ausencia de una política pública efectiva, programas de planificación parcialmente implementados, falta de esfuerzo para atenuar el problema, y utilización de la educación como herramienta de prevención primordialmente 26-31.

También se han comparado los grupos de adolescencia temprana y tardía, siendo el primer grupo el más afectado con los embarazos por encima del 50%, mientras que han disminuido en el segundo grupo, menos del 50% 32. Los aspectos psicosociales como depresión, ansiedad y psicosis son tenidos en cuenta en revisiones realizadas en EE.UU. en los años 1990-2013, en más de cuarenta artículos que muestran en diferentes estados los problemas que afectan antes, durante y después del embarazo a las adolescentes, y deben ser tenidos en cuenta para inmediatas intervenciones 33.

Otros artículos muestran lo relevante que es la educación sexual temprana versus la tardía en Estados Unidos, observando 1916 mejores resultados en la primera 19,20; asimismo, varios proponens la modificación del currículum en escuelas y colegios como estrategia primordial de educación sexual y reproductiva 21.

En países como Brasil, se ha realizado un estudio de tipo cualitativo en un grupo de 31 gestantes adolescentes desde la mirada de los profesionales de la salud que describen la percepción de ambos grupos frente al embarazo en adolescentes, teniendo en cuenta fundamentalmente el contexto en que viven las jóvenes y sus familias como determinante del problema, aunque otros estudios relacionan también estados depresivos y variables sociodemográficas a intervenir 34,35.

Un estudio señala la asociación entre estrato socioeconómico bajo y diferencias biosociodemográficas como detonantes del embarazo en adolescentes, teniendo en cuenta además la experiencia o no para el uso efectivo de anticonceptivos orales 36. De igual manera, se proponen acciones de atención primaria en salud y el apoyo del núcleo familiar para reducir la tasa de embarazos 37.

En Colombia, algunos estudios de tipo cualitativo señalan el poco o nulo apoyo familiar como causa determinante del embarazo en adolescentes y la necesidad de intervenir desde esa condición. También estudios en regiones como el Valle del Cauca arrojan resultados que indican relación directa con la deficiente educación y la deserción escolar 38,39. Otro estudio evidencia que los significados de la menarquia, el inicio de relaciones sexuales, la unión en pareja, el uso de anticonceptivos y la atención del parto están influenciados por la agencia moral social e institucional. La empresa moral circula por los espacios de socialización de las adolescentes: madres, padres, hogares, instituciones y profesionales del sector de la salud y educativo, de acuerdo con su sentido común, lo que está bien o es "normal" para las niñas adolescentes 40.

En resumidas cuentas, esta revisión narrativa indica que las dimensiones social y familiar en términos de prevención son esenciales para reducir el embarazo en adolescentes. Por ejemplo, un artículo sobre la calidad de vida de las jóvenes en el ambiente universitario identifica a la percepción negativa que se tiene de la universidad como un factor que condiciona el embarazo 41. Sin embargo, otro estudio enfatiza cómo las causas de embarazo a ser prevenidas son el inicio de relaciones sexuales antes de los 15 años, la falta de educación sexual, el estrato económico bajo y el no uso de métodos de planificación familiar 42.

En México, los trabajos realizados para prevenir el embarazo en adolescentes le apuntan a lo social, a la educación, y al mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de las jóvenes menores de 20 años, en tres estudios realizados en adolescentes entre 12 y 19 años, en los cuales se tuvo en cuenta el grado de compromiso de las madres o gestantes 43-45.

En Cuba se destacan 2 artículos, uno cualitativo y otro cuantitativo: el primero enfatiza en la educación y la consideración de mitos y tabúes acerca de la sexualidad en los adolescentes para intervenir adecuadamente en la reducción del embarazo a temprana edad; y el segundo resalta la tríada comunicación, género y prevención como baluartes en la definición y solución del problema 46,47.

Un estudio realizado en Jamaica con 30 adolescentes, a través de entrevistas, muestra las causas y consecuencias de la maternidad temprana, y la necesidad de una "clínica del adolescente" para mejorar los aspectos educativos de difícil acceso para esta población 48.

Un artículo publicado en Chile describe visitas domiciliarias por profesionales de 2 centros de salud para madres adolescentes de nivel socioeconómico bajo, concluyendo que a través de la familia y el trabajo social se pueden mejorar las condiciones de salud mental materna 49. Por último, un estudio de Puerto Rico revela que las fallas en la contracepción son causa directa de embarazo en una población de mujeres entre los 15 y 38 años, aunque también lo asocian a factores psicosociales 50. Mientras en artículos publicados en Perú y Uruguay la causa directa es la carente participación de los profesionales de la salud y de programas de inclusión social hacia los adolescentes 51,52.

Finalmente, en países como Colombia se plantean dos posiciones: una que propone un enfoque directo sobre factores de riesgo social, demográfico, económico y familiar para poder orientar políticas públicas que disminuyan la tasa de embarazo en adolescentes; mientras que, de otro lado, se plantea que el desconocimiento o la falta de educación en planificación familiar son los temas que hay que tratar por encima de las condiciones o factores de riesgo socioeconómicos tanto en población urbana como rural. En Brasil, un artículo de revisión sistemática encuentra argumentos para cuestionar el embarazo adolescente como problemática socioeconómica y demográfica, por tanto, invita a verlo como una opción de vida válida dentro de ciertos contextos culturales 53-55.

Discusión

Dentro de los factores asociados con el embarazo en adolescentes, se destacan condiciones sociales y económicas desfavorables, bajo nivel educativo, baja autoestima, comienzo temprano de la vida sexual, características de la familia, disfunción familiar, violencia intrafamiliar, uso de métodos anticonceptivos ineficaces y con alta tasa de interrupción del embarazo, mitos frente a los anticonceptivos, desconocimiento de métodos de prevención de embarazo, crianza con personas distintas a los padres, consumo de alcohol, cigarrillo o drogas, influencias sociales y culturales, desigualdades económicas y de género, desigualdades estructurales, exclusión escolar, tener a cargo otros niños, abuso físico o sexual, discriminación, problemas de comportamiento y de conducta como no asistencia a la escuela sin justificación, la mentira y la desobediencia a los padres.

Dentro de las consecuencias del embarazo adolescente se citan embarazo de alto riesgo, morbilidad y mortalidad materna perinatal, problemas sociales, abortos, aislamiento social, deserción escolar, depresión, índices de pobreza, pocas o nulas oportunidades laborales.

Se encontró que el 32% (16 estudios) 7,10,11,13,14,16,19,25,26,28,30,40-43,50 proponen educación en salud sexual y reproductiva: asesoría médica oportuna y permanente en salud sexual y reproductiva, educación sexual integral por medio del sistema de atención en salud, visitas clínicas programadas con enfoque educativo.

El 26% (13 estudios) 4,6,8,17,18,20,21,24,27,29,35,47,48 proponen realizar intervención de factores psicosociales y una adecuada cobertura y aseguramiento al sistema de salud, ya que las adolescentes sin afiliación al sistema de salud se encuentran con mayor exposición a un embarazo no deseado que las adolescentes que tienen afiliación al sistema de salud, inclusión escolar, red de apoyo social, red de atención fuera de la familia, mayor implicación de profesionales de atención primaria.

El 18% (9 estudios) 3,15,22,32,34,37,39,46,49 proponen diseño e implementar políticas en salud: consulta médica en atención primaria, clínica móvil, sistema integrado de atención en salud con cobertura del 100% en el sistema de salud.

El 16% (8 estudios) 1,12,23,31,38,45 proponen intervención en planificación familiar por medio de intervención médica con anticonceptivos reversibles de acción prolongada, como el dispositivo intrauterino y los implantes hormonales subdérmicos. Algunos estudios plantean el suministro de anticonceptivos sin costo por parte del seguro de salud.

El 8% (4 estudios) 2,33,36,44 proponen educación y apoyo familiar para esto. Algunos autores sugieren el apoyo de trabajadores sociales en las comunidades con población en riesgo, fortalecer las relaciones familiares, inclusión y permanencia escolar, visitas domiciliarias de profesionales de la salud a madres adolescentes para prevenir la repetición del embarazo.

Con respecto a Estados Unidos, los estudios muestran que este tiene una de las tasas más altas de embarazo en adolescentes en comparaciones con las naciones industrializadas 3,11 y en comparación con Latinoamérica, la tasa de embarazo adolescente en las comunidades latinas es ahora casi el doble de la tasa media de embarazo en la adolescencia en los Estados Unidos 8.

En Estados Unidos, crearon la oficina de salud de los adolescentes con programas de prevención del embarazo en adolescentes, basados en la evidencia con la coordinación del gobierno y asociaciones relacionadas con la prevención del embarazo en dicha población. Se han realizado varios estudios consecutivos para evaluar la eficacia de estos programas, evaluando los materiales educativos y la puesta en marcha de programas de prevención del embarazo en adolescentes con resultados satisfactorios. Cabe resaltar que de los estudios revisados el 56% (28 estudios) son de Estados Unidos, lo cual nos refleja un alto índice de empoderamiento hacia la prevención del embarazo en adolescentes, además de que han implementado programas efectivos para disminuir las tasas de embarazo adolescente; el 44% (22 estudios) restante fueron realizados en los países latinoamericanos Brasil, Colombia, México, Cuba, Puerto Rico, Chile, Jamaica, Perú y Uruguay.

Las limitaciones halladas en los estudios son barreras para la participación, en el caso de los escolares por los horarios y calendario escolar 16; bajo nivel de asistencia, cuando es un programa que no es anexo a la formación escolar; para estudios en comunidades de culturas particulares, una barrera fue sus mitos y creencias; en el caso de estudios en clínicas, la dificultad estuvo en el reclutamiento de mujeres adolescentes y una vez incluidas, la retención en el programa 15,16, dificultad para los médicos al replicar y poner en práctica los programas en las comunidades, tal como fueron diseñados 17.

Cabe mencionar que los estudios revisados proporcionan una importante evidencia para la implementación de programas para la prevención del embarazo en adolescentes 15,17.

Conclusiones

Las limitaciones de la revisión narrativa estuvieron determinadas por la dificultad para acceder a la información completa de los artículos seleccionados, porque no todas las bases de datos o los enlaces permitían obtener el artículo en texto completo.

Los resultados de esta revisión coinciden con el informe dado en el año 2014 por Cepal/Unicef, donde se reconoce que las adolescentes con baja escolaridad tienen cinco o más probabilidades de quedar embarazadas frente a las que han recibido su educación formal; en este punto, se afianzan las políticas públicas de los países de América Latina para lograr las metas de reducción del embarazo adolescente; en general, se ubican en la educación como estrategia principal.

Países en vía de desarrollo como Colombia, México, Cuba y Chile le apuestan a la educación como estrategia para reducir los embarazos en adolescentes, dado que es en este tópico donde demuestran la mayor falencia 34-43; por el contrario, los países como Jamaica y Brasil proponen la intervención psicosocial a la violencia intrafamiliar, depresión y estratos socioeconómicos bajos a intervenir para lograr atenuar el problema 29,32. Los estudios realizados y desarrollados en EE.UU., si bien es cierto que analizan el problema del embarazo en adolescentes desde los diferentes puntos de vista biopsicosocial, educativo y de políticas públicas orientadas en salud sexual y reproductiva; también señalan deficiencias que se deben corregir en el ámbito de los programas de planificación familiar para lograr atenuar el problema con el conocimiento, la socialización e implementación de los métodos de contracepción1, 2-8. Igualmente, en Puerto Rico la contracepción es vista como la clave para prevenir embarazos no deseados, sin dejar de lado aspectos psicosociales, económicos y servicios de salud 45. Es importante resaltar los diferentes mecanismos utilizados y reportados en América para la prevención del embarazo en adolescentes, teniendo en cuenta cada contexto, y la percepción que tienen tanto los profesionales de la salud como de la población estudiada. Las causas señaladas, tanto del país más desarrollado económica y tecnológicamente como es EE.UU. y los países en desarrollo del resto de América, son muy similares; sin embargo, la prioridad que estos países proponen en las soluciones difieren desde lo social, familiar, económico, políticas públicas y desarrollo de programas de planificación familiar.