Introducción

La Diabetes Mellitus (DM) es una patología común hoy en día, que se manifiesta por una producción de insulina insuficiente por parte del páncreas, o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. Cuando no se controla a tiempo, puede llegar a dañar órganos como: sistema nervioso, ojos, corazón, riñones y vasos sanguíneos 1. La DM II se caracteriza por una resistencia a la insulina y quienes la padecen también manifiestan alteraciones en la producción de dicha hormona en algunas ocasiones, o la combinación de las dos. El diagnóstico de esta patología puede realizarse en cualquier edad.

La OMS 3 estimó, para el año 2014, la prevalencia mundial de la DM en 9% para mayores de 18 años. Su letalidad 4 se estimó en 1,5 millones de personas que padecían la enfermedad; más del 80% de las muertes se registraron en países de ingresos bajos y medios. A su vez, se estimó que será la séptima causa de mortalidad en 2030. Igualmente, la OMS y Federación Internacional para la Diabetes (FID)(5), refiere una incidencia de la DM por raza/etnia estimada en 15,9% para indígenas americanos y nativos de Alaska, seguido por raza negra no hispanas/latinas (13,2%), hispanos/latinos (12,8%), estadounidenses de origen asiático (9,0%), blancos no hispanas/ latinas (7,6%).

Además, en la actualidad existen estudios que han demostrado que los cambios en estilos de vida hacen que los individuos sean más propensos a desarrollar DM II, debido a los cambios progresivos y acelerados. Por este motivo, se sospecha que puede afectar la incidencia de la patología para el caso de Latinoamérica y países andinos como: Perú, Bolivia, Ecuador y Guatemala, donde el 40% de la población son indígenas y entre el 20% y el 40% de ellos son habitantes rurales. Se estimó que la prevalencia de DM II en zonas urbanas oscila entre 7 y 8%, mientras que en las zonas rurales es apenas del 1 y 2% de los indígenas adultos mayores de 35 años que padecen DM II 6.

Por otro lado, existen otros problemas que afectan la esperanza de vida en las comunidades indígenas de Latinoamérica, se asocian con obesidad, sedentarismo, antecedentes familiares y cambios en estilos de vida y hábitos alimentarios. Del grupo se resalta el alto consumo en grasas saturadas, carbohidratos (CHO), carnes rojas, entre otros 3. Estos factores afectan a los individuos y ocasionan trastornos metabólicos, tales como la diabetes mellitus tipo II.

Igualmente, las poblaciones indígenas enfrentan algunas limitaciones, como: "El casi nulo cubrimiento de necesidades básicas como salud, educación, alimento y vivienda por la no inclusión en los planes de desarrollo municipales de estas comunidades..." 7. Por ello, los individuos indígenas no están atentos a la aparición de patologías y trastornos metabólicos, que están directamente asociados a cambios en los estilos de vida adquiridos ancestralmente y también a otros factores tales como, cambios climáticos, conflictos políticos, desplazamientos, abandono de sus terrenos, entre otros. Así mismo, el cambio de vida relacionado con la caza, los cultivos, la cosecha y la pesca ha generado la necesidad de este tipo de población de obtener alimentos industrializados 8, así que los pueblos se han tornado más vulnerables ante esta enfermedad 9. En vista a lo anterior, se puede establecer que el riesgo que tienen las comunidades indígenas de padecer diabetes mellitus tipo II, así como la alta mortalidad y comorbilidad, está asociada a los malos hábitos alimentarios por consecuencia de la culturización de estos grupos.

Partiendo de la problemática mencionada anteriormente, se formuló la siguiente pregunta: ¿cuáles son los factores de riesgo asociados a la diabetes mellitus tipo II en indígenas de Latinoamérica a la luz de la literatura entre el 2000 y el 2016? Para resolverla, se llevó a cabo una revisión de literatura conforme a la declaración PRISMA 10.

Materiales y método

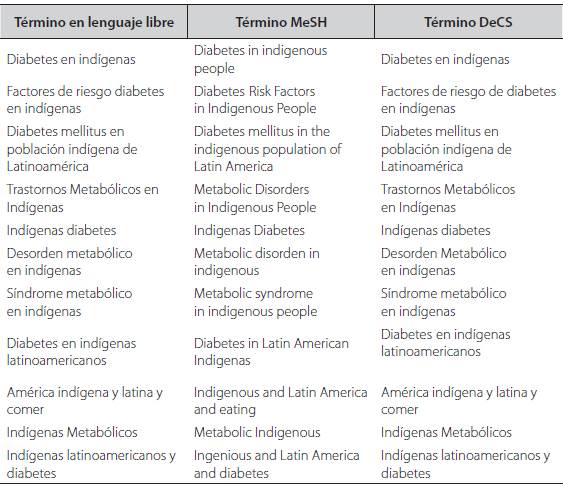

Estrategia de búsqueda

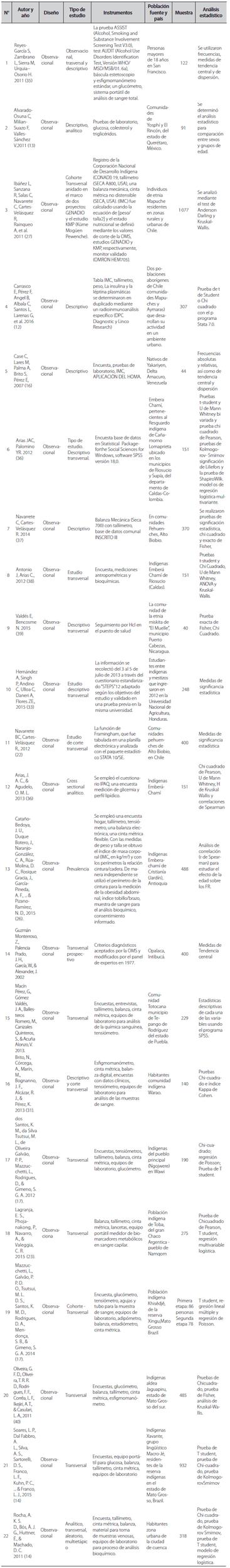

Se realizó una revisión de literatura de artículos científicos en las siguientes 4 bases de datos: Scielo, Science Direct, Pubmed y Lilacs, y en el buscador Google Académico. Se incluyeron publicaciones especializadas a nivel de Latinoamérica en los idiomas inglés, portugués y español, en un periodo comprendido entre los años 2000 y 2016. Las palabras clave utilizadas fueron: trastornos metabólicos, síndrome metabólico, indígenas, factores de riesgo, diabetes mellitus tipo II, Latinoamérica, con sus correspondientes términos científicos identificados en los descriptores en ciencia de la salud (DECS). Además, se tuvieron en cuenta los siguientes descriptores de búsqueda, tanto en términos de lenguaje libre como en términos DECS y MeSH. En lenguaje libre se buscaron los siguientes términos: diabetes en indígenas; factores de riesgo de diabetes en indígenas, en términos MESH: diabetes mellitus in the indigenous population of latin america y en los DECS, diabetes en indígenas (Tabla 1).

La búsqueda se realizó con la restricción del lenguaje en texto completo en inglés, español o portugués. El alcance de la búsqueda bibliográfica fue ampliado según las listas de referencias de los artículos recuperados; los artículos originales fueron cribados manualmente por dos revisores. Si el texto completo de un artículo no estaba disponible en líneas para realizar el cribado se procedió a contactar el primer autor del artículo por correo electrónico para solicitar una copia de su trabajo. No obstante, no se obtuvo respuesta.

Selección de estudios

Los estudios relacionados fueron aquellos que se encontraban relacionados con el tema de diabetes mellitus tipo II en indígenas adultos mayores de 18 años, durante un periodo comprendido entre el año 2000-2016. Se incluyeron todos los artículos que cumplen con las siguientes condiciones: 1. cualquier estudio que hable de diabetes mellitus tipo II en indígenas, factores de riesgo, síndrome metabólico y que contenga diferentes instrumentos indicados en esta revisión; 2. tipo de publicación: especializada, salud pública, ciencias médicas, y aplicaciones científicas; 3. población de estudio: diferentes etnias indígenas en Latinoamérica 4. área geográfica: Latinoamérica; 5. artículos de revistas indexadas de las bases de datos seleccionadas. Los criterios antes mencionados hicieron que se seleccionaran estos estudios y se analizaran los factores de riesgos asociados a los trastornos metabólicos como diabetes mellitus II en indígenas, según está revisión sistemática durante un periodo comprendido entre los años 2000 y 2016.

La extracción de datos

Se extrajeron los siguientes datos: nombre de cada artículo, autores, fecha de publicación, país, revista, idioma, factor de impacto e indicadores de resultados, diseño del estudio, afiliación institucional, análisis estadístico. Los datos se extrajeron y posteriormente se registraron en dos bases de datos por dos revisores (Ubith Romero y Gleidis Díaz) de forma independiente. Cualquier discrepancia entre estos dos investigadores se resolvió mediante discusión con un tercer y cuarto revisores (Eduardo Dimate y Diana Carolina Rodríguez), quienes también extrajeron datos y participaron en la discusión con ellos para llegar a la decisión final.

Resultados

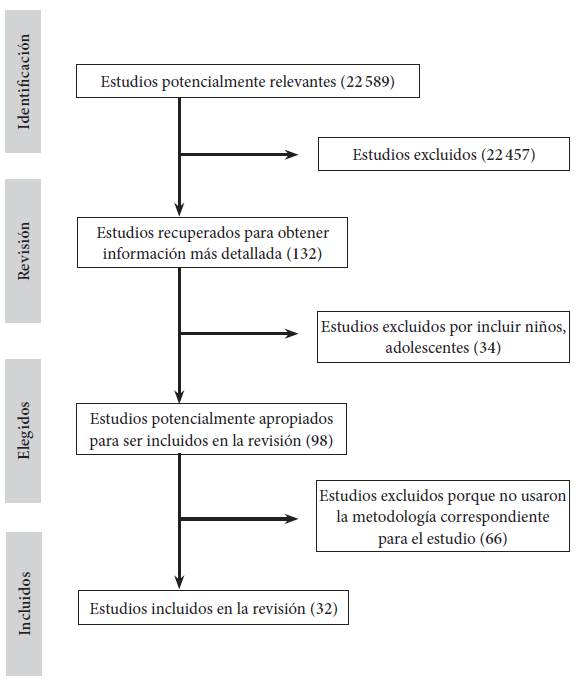

En la búsqueda de los estudios elegibles se introdujeron las palabras clave en diferentes bases de datos, como son: Scielo, Science Direct, Pubmed y Lilacs. Los estudios entre el 2000 y 2016 fueron 22 589. Al aplicar los filtros de idioma, año de publicación y tema específico se extrajeron 66 estudios y se evaluaron 62 estudios que cumplieron con los criterios de inclusión. Finalmente, se seleccionaron 32 artículos para la revisión de los cuales (n=22; 68,8%) fueron estudios cuantitativos y (n=10; 31,2%) cualitativos (Figura 1).

Análisis bibliométrico

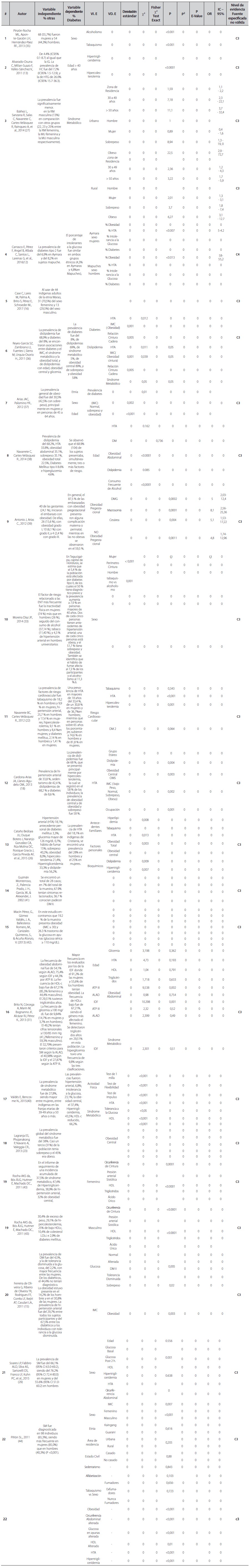

Los artículos con metodología cuantitativa se analizaron y se agruparon en cuatro categorías coincidentes, así:

Antropométricas n=10 (45,4%);

Género n=1 (4,6%);

Hábitos n=6 (27%);

Síndrome metabólico (SM) n=5 (23%)

Con esta metodología, se recopilaron, en general 22 artículos que cumplieron con diferentes criterios los cuales facilitaron la discusión. Los artículos de metodología cualitativa se clasificaron en cuatro categorías, así: 1. Factores Tradicionales n=4 (40%); 2 hipertensión arterial (HTA), DMII, ECV (enfermedad cardiovascular), otras (obesidad, sedentarismo, colelitiasis.) n=2 (20%); 3. Situación de la salud en las familias HTA, DMII n=3 (30%) y 4. Situación de la salud en las familias HTA, DMII, n=1 (10%).

Se identificaron 32 publicaciones entre el año 2000 hasta el año 2016: n=1 en el 2001 (3,125%); n=1 en 2002 (3,125%); n=1 en el 2004 (3,125%); n=1 en el 2006 (3,125%), 2008, 2009, y 2010; n=3 en el 2011 (9,38%); n=9 en el 2012 (28,12%); n=6 en el 2013 (18,75%); n=3 en el 2014 (9,39%); n=6 en el 2015 (18,75%), y n=1 en el año 2016 (3,125%). El rango de autores por publicación fue de uno a nueve, con un promedio de 4,3 autores por publicación. Se identificaron 56 (41%) autores de género masculino y 80 (59%) autores de género femenino. Por lo tanto, se definió que sí existe diferencia significativa de género en los investigadores que abordaron el tema, dado que el número de autores del género femenino fue mayor que el número de autores de género masculino.

Lugar de publicación

Según el lugar de publicación, se identificaron en total 136 autores. Se discriminaron en países de origen así: 4 autores de Argentina (3%), 35 de Brasil (25,7%), 24 de Chile (17,6%), 20 de Colombia (14,7%), 15 de Cuba (11%), 4 de Guatemala (3%), 5 de Honduras (3,7%), 11 de México (8,1%) y 18 de Venezuela (13,2%) (Tabla 2). De los 136 autores mencionados en la (Tabla 2) según las Instituciones y las universidades que representan, están adscritos los investigadores como se refleja el trabajo interinstitucional de los 32 artículos así; 3 de los 32 artículos cuentan con coautoría, 3 artículos que se identificaron con diferentes autores, Juan Francisco Miquel Poblete, Juan Pablo Moreira Díaz y Fabiola Bautista.

Con el mismo autor se repiten 3 artículos, Jaiberth Antonio Cardona Arias, Yennifer Rivera Palomino, Osman Mauricio Llanes Agudelo, Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia, con 2 artículos se repiten autores Claudia Navarrete Briones, Ricardo Cartes-Velásquez, Universidad Católica de la Santísima Concepción.

Santiago de Chile. Y nuevamente con 2 artículos repiten de autores Kennedy Maia dos Santos; Mario Luiz da Silva Tsutsui; Patrícia Paiva de Oliveira Galvão; Lalucha Mazzucchetti; Douglas Rodrigues; Suely Godoy Agostinho Gimeno, quienes se encuentran adscritas a la Universidad Federal de Sâo Pablo, y los 22 artículos restantes cuentan cada uno con sus respectivos autores.

Idioma

La mayor parte de los artículos están publicados en español e inglés, (n=21, (65,6 %), en portugués (n=4, (12,5 %), en solo español (n=4, (12,5%) y en solo inglés (n=2, (6,3%), un artículo se encuentra publicado en los 3 idiomas portugués, inglés, y español (n=1, 3,1%).

Factor de impacto

La publicación de los artículos por tipo de revista es diversa, en medicina se identificaron 11 publicaciones, 1 en salud pública, 1 en epidemiología, ciencia y tecnología 1 publicación, agricultura y ciencias biológicas 1 publicación, 1 en epidemiologia y 1 en diabetes y metabolismo, 15 no se encuentra referenciadas según factor de impacto. Scimago Journal & Country Rank y/o Publindex, se identificó 1 revista que se encuentra clasificada en A2, así como también se identificó 1 revista en clasificada en categoría B, 1 revista que presenta publicados 2 de los artículos de nuestra bibliografía que se encuentra en categoría Q1, (Cadernos de Saude Publica), 3 revistas se encuentran clasificadas en el cuartil Q2 (Revista Panamericana Salud Publica, Diabetology and Metabolic Syndrome, Interciencia), 2 revistas clasificadas en Q3 (Salud Pública de México, Revista Cubana de higiene y Epidemiologia), revistas clasificadas en el cuartil Q4 (Latreia, Revista Cubana de Higiene y Epidemiologia, Revista chilena de Nutrición), adicional hay 15 revistas que no cuentan con factor de impacto.

Indicador de desempeño

Se identificó que el trabajo de Elena Carrasco P, Francisco Pérez, Bárbara Ángel, Cecilia Albala, J Luis Santos M, Gladys Larenas Y, Domingo Montalvo V. 12 tiene 53 identificadas en ISSI, seguidos por Claudia Alvarado-Osuna, QFB; Feliciano Milian-Suazo, Victoria Valles-Sánchez. 13 con 48 citas, Ana Karina Silva da Rocha, Ângelo José Gonçalves Bós, Édison Huttner; Denise Cantarelli Machado 14 con 28 citas.

Se continúan los artículos citados con alguna trascendencia así: Geraldo Ferreira de Oliveira, Teresinha Regina Ribeiro de Oliveira, Fernanda França Rodrigues, Lincoln Ferreira Corrêa; Adauto Tsutomu Ikejiri, e Luiz Augusto Casulari 15 con 14 citas, Cynthia Case, Aimeth Palma, Sara Brito, Mary Lares y Elevina Pérez 16, Kennedy Maia dos Santos, Mario Luiz da Silva Tsutsui, Patrícia Paiva de Oliveira Galvão, Lalucha Mazzucchetti, Douglas Rodrigues, Suely Godoy Agostinho Gimeno 17 con 11 citas. Jaiberth Antonio Cardona Arias, Yennifer Rivera Palomino 18 con 9 citas, Anselmo Palacios, Maritza Durán, Oswaldo Obregón 19 con 9 citas, Mónica Arnold Rodríguez, Yuri Arnold Domínguez, Yanira Alfonso Hernández, Clara Villar Guerra, Teresa Margarita González Calero 20.

Con 8 citas, Jaiberth Antonio Cardona Arias, Yennifer Rivera Palomino, Osman Mauricio Llanes Agudelo 21 Con 7 citas, Claudia Navarrete B, Ricardo Cartes-Velásquez 22 con 7 citas, Elena Sofía Lagranja, Pam Phojanakong, Alicia Navarro, Claudia R. Valeggia 23 con 5 citas, Jaiberth Antonio Cardona Arias 24; con 4 citas, Jaiberth Antonio Cardona Arias, Osman Mauricio Llanes-Agudelo 25; con 4 citas, John Ubéimar Cataño Bedoya, Julieta Duque Botero, Carlos Andrés Naranjo González, Diana Carolina Rúa Molina, Javier Rosique Gracia, Andrés Felipe García Pineda, Luis Felipe Gómez Isaza, Jaiberth Antonio Cardona-Arias, María Antonieta Caro, Gabriel Bedoya Berrío, Norman Diego Pizano Ramírez 26 con 4 citas.

Luis Ibáñez, Ruth Sanzana, Carlos Salas, Claudia Navarrete, Ricardo Cartes Velásquez, Angélica Rainqueo, Tamara Jara, Francisco Pérez-Bravo, Natalia Ulloa, Carlos Calvo, Juan F. Miquel, Carlos Celis-Morales, 27; con 2 citas, Claudia Navarrete, Ricardo Cartes-Velásquez, 28; con 2 citas, Luana Padua Soares, Amaury Lelis Dal Fabbro, Anderson Soares Silva, Daniela Saes Sartorelli, Luciana Ferreira Franco, Patrícia Chama-doira Kuhn, Regina Santiago Moises, João Paulo Botelho Vieira-Filho, and Laércio Joel Franco 29; con 2 citas, Deyvylan Araujo Reis, Sayla Kessla Lobato da Costa, Ana Cristina Mancussi e Faro, Milena Gaion Malosso, con 2 citas (2016) 30; Nafxiel Brito, Alejandra Córcega, Melania Marín; José F. Bog-nanno, Rubén J. Alcázar C., Karlen Pérez 31; con 2 citas. Juan Pablo Moreira Díaz, 32.

Y con 1 cita Adriana Hernández, Prabh-jot Singh, Carlos Andino, Carlos Ulloa, Arlin Daneri, Zoila Esperanza Flores 33; 1 cita, María L. Pinzón-Rocha, Luz H. Aponte-Garzón, Ruth F. Hernández-Páez, 34; 1 cita, Guzmán Monte-rroso, Zonia, Palencia Prado, Julio Humberto, Walter García, Jorge Alexander, (2011) con 1 cita, Guzmán Monterroso, Zonia, Palencia Prado, Julio Humberto, Walter García, Jorge Alexander (2002), el resto de los autores no son reconocidos en la base de ISSI.

Método y temas centrales de los estudios incluidos en la revisión

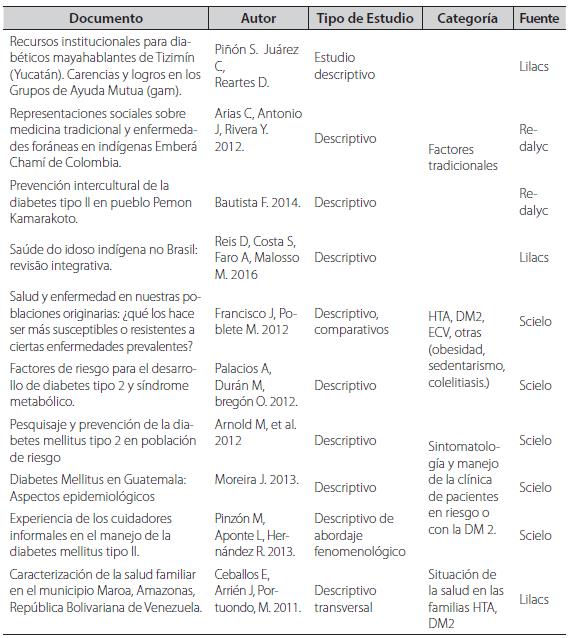

Los 32 estudios incluidos en la revisión no varían en términos y temas abordados, los métodos y técnicas utilizadas en el análisis si se encontraron variaciones así: de los (n=22; 69%) artículos con metodología cuantitativa y (n=10; 31%) (Tabla 3 y 4) con metodología cualitativa (Tabla 5), las técnicas utilizadas en los estudios cuantitativos por diseño, muestra, población y análisis de resultados.

Se pueden evidenciar 10 artículos que utilizan la metodología cualitativa incluida en esta revisión, donde se muestra la clasificación que se realizó de acuerdo a las categorías así:1) n=4 artículos, se basaron en Factores tradicionales, el equivalente al 40%, 2) n=2 artículos se basaron en HTA, DM2, ECV y otras, equivalen al 20%, 3) n=3 artículos se categorizaron de manera individual equivaliendo cada uno al 30% y se clasificaron en sintomatología y manejo de la clínica y por ultimo 1 articulo con pacientes en riesgo o con la DM 2 n=1 equivale al 10% el cual se ajusta a la situación de la salud en las familias HTA, DM2, el total de los artículos cualitativos de esta revisión equivale al 31,2% de este estudio (Tabla 5).

Discusión

De los 32 artículos, se revisó la metodología utilizada en los diferentes estudios de donde se clasificaron en cualitativos y cuantitativos, los cuales se dividen así: n=22 (69%), los artículos con metodología cuantitativa se agruparon en cuatro categorías estudiadas que coinciden en variables estudiadas así: Antropométricas n=10 (45,4%), Síndrome Metabólico n=5 (23%), Género n=1 (4,6%) y Hábitos n=6 (27%).

Dentro de la categoría Antropométrica se estudian las variables, IMC, Obesidad Central, sexo y edad, las cuales son estudiadas por diferentes autores como son: Ibáñez y otros 27 quienes concluyen que la adopción de estilos de vida urbanos incrementan el riesgo de desarrollar SM y este a su vez tiende a incrementar con el envejecimiento y aumento en la obesidad en los individuos; OR=1,59 (1,1-2,2), adicional manifiestan que el género femenino está más expuesto en comparación al género masculino (P=0,042); así mismo, Carrasco 12 indica que el riesgo se aumenta cuando se compara comunidad rural vs. urbana, ya que "la prevalencia total determinada en muestra urbana fue significativamente mayor 6,9% con relación a la rural", debido a un alto consumo de azúcares refinados.

Mientras tanto, Arias y otros 36 manifiestan que la población indígena presenta un alto nivel de riesgo por la elevada prevalencia de diabetes, dislipidemias, (8% y 68,9%) y otros factores que se encontraron asociaciones entre diabetes y el IMC, el síndrome metabólico y la obesidad total, y de dislipidemias con edad, obesidad central y glicemia; así también, Hernández 33 indica que las comunidades indígenas pueden manejar factores protectores para las enfermedades crónicas no trasmisibles, mientras mantenga las costumbres autóctonas como lo es: el consumo de vegetales (frutas y verduras), actividad física regular, bajo consumo de tabaco, presión arterial normal 98%, prediabetes 5,74%.

En su estudio Brito y otros 31 indican que las comunidades indígenas presentan un alto nivel de riesgo ya que al comparar con parámetros internacionales, la comunidad analizada presenta 32,79% de (FR) factores de riesgo para el padecimiento de SM, los valores encontrados son muy elevados HDL-c 67,21% (85,3% mujeres y 44,4% hombres), la frecuencia de glicemia > 100mg/dl fue del 9,84% (41,2% mujeres y 59,3 % hombres), mientras que, dos Santos y otros 43, indica dentro de su estudio que el padecimiento de SM corresponde al 27,8%, este es más alto en mujeres y se debe a cambios en estilos de vida; Soares 29 manifiesta que el predominio en el padecimiento de SM está en las mujeres sin discriminar la edad 76.2% (72,4-80.0), mientras que en los hombres es del 55.6% (51.0-60.2), teniendo en cuenta que las cifras demográficas nacionales van en aumento y las cifras de FR como HTA, HDL y glicemias son mucho más altas, que las reportadas en estudios anteriores.

Para el caso de la categoría Género (estudio realizado con grupo poblacional de un solo género), el autor Valdés Ramos y otros 39 manifiestan que el 87,5% de las embarazadas con obesidad pregesta-cional presentan alguna complicación materna o perinatal; ya que se eleva significativamente el riesgo de presentar diabetes mellitus gestacional (OR=5,03 (2,03-12,4), P=0,0002), macrosomía (OR=8,06 (2,56-25,36), P=0,0001) y cesárea (OR=5,13 (1,53-17,22), P=0,0040), mientras que en las no obesas se observa en el 59,5 % (OR=4,76, IC: 1,7412,96, P=0,0011).

En cuanto a la categoría Hábitos (se evaluó estilos de vida y hábitos saludables) entre los autores que estudiaron y detallaron resultados con estas variables se encuentran Reyes-García 35 y Arias J. A., 38 donde reportan que el tabaquismo (P=0,001) y el alcoholismo (P=<0,001), son de los FR más importantes para el padecimiento de SM; así como, Hernández A. S. y otros 33 manifiestan que mientras las comunidades realice actividad física regular y consumo frecuente de vegetales se podrá mantener bajos los FR para el padecimiento de SM; así mismo, Navarrete Briones 28 concluye que el consumo de tabaco 18,2 % en hombres y 9,9 % en mujeres, constituye un FR para que los individuos padezcan SM; coincidiendo con Cata-ño-Bedoya y otros 26 quienes afirma que el tabaquismo en el 15%, y el perímetro abdominal constituye uno de los FR más relevantes para el padecimiento de SM, siendo este más elevado en mujeres; y, por último, Dos Santos 17 y Rocha 14 afirma que la prevalencia de SM es de un 27,8% y adicionalmente a esto es mayor en mujeres (P=0,003), al compararse con los hombres.

En cuanto a la categoría Síndrome Metabólico (SM), en esta se tuvo en cuenta, perfil lipídico, los valores séricos de glucosa, ácido úrico, género, (índice de masa corporal) IMC, (hipertensión arterial) HTA, zona de residencia y hábitos, frente a esta gama de factores, Reyes-García 35 concluye que la comunidad indígena estudiada presenta factores protectores como lo es actividad física debido a que el 72,9% caminan por más de 1h/día, a su vez, esto a favor del IMC ya que para definir obesidad grado I presenta una prevalencia del de 1,6% bajo, al compararlo con 16,7% con la población urbana; también, Al-varado-Osuna 13 manifiesta que "la prevalencia de DM fue 4.4%, la de hi-percolesterolemia 7.2%, y la de Hipertri-gliceridemia (HTG) 26%, las concentraciones promedio de glucosa (81.0±24.4 mg/dl) y triglicéridos (157.4±88.9 mg/ dl) se incrementaron significativamente con la edad (P=0.0279 y P=<0.0001 respectivamente) de igual manera para la prevalencia de HTG (P=<0.0001) y que esto tiende a aumentar por los cambios en las tradiciones de las comunidades.

Por otro lado, Ibáñez 27 al comparar FR de padecer el SM entre una comunidad urbana (OR=1,59) vs una comunidad rural (OR=1,50), se evidencia varianza significativa en la determinación de obesidad central, así como cuando se compara el nivel de riesgo vs edad el riego se incrementa significativamente con el aumento de la edad y que al evaluar la variable sexo las mujeres son las que presentan mayor nivel de riesgo de desarrollar SM, esto en la zona rural.

Además, Mazzucchetti 40 manifiesta que: "la incidencia acumulada en un periodo de tiempo de seguimiento fue de 37,5% de SM, 47,4% de Hipertrigliceridemia, 38,9% de hipertensión arterial y 32% de obesidad central. Independientemente del sexo, la edad está relacionada como factor de riesgo para la incidencia de hipertensión arterial, diabetes mellitus, y Lipoproteína de Baja densidad (LDLc) elevado", adicional concluye que el ser de sexo masculino se constituye en un factor de protección para la incidencia de obesidad central, independientemente de la edad, esto se puede atribuir a los cambios tradicionales en las actividades y rutinas de la comunidad estudiada.

Después de lo anterior es de anotar que Reyes-García 35, Arias C. A., 36, Brito, 31, Ibáñez 27, coinciden en afirmar que los cambios de hábitos, el alto consumo de azúcares y el IMC elevado, aumentan la disposición de padecer DMII, y, además, es más prevalente el riesgo en género femenino que masculino teniendo en cuenta más la probabilidad de padecer SM y /o DMII.

Pasando a los artículos cualitativos en esta revisión los factores de riesgos metabólicos asociados al padecimiento de la DM II en indígenas de se encuentran 10 artículos cualitativos los cuales se agrupan en categorías según objetivo a estudio así: 4 artículos que se agrupan en 1) factores tradicionales, Pinzón y otros 34 refieren que existen unas creencias interculturales que son muy importantes para los indígenas basados específicamente en la atención de la diabetes mellitus y sobre todo en el sistema de salud, lo que ellos pretende es "recuperar la dimensión crítica de la integración-exclusión hacia los pueblos indios en el ámbito de la salud".

Por otro lado, Arias 36 concluye que existen unas representaciones sociales sobre la medicina indígena tradicional que al ser comparada con la medicina occidental se evidencia el respeto que debe existir por la medicina indígena tradicional, partiendo que debe ser respetada sus costumbres, creencias, sus mitos en si su cultura; además, por otro lado asocian que no solo existe esta patología (DM2), sino otras patologías asociadas con la diabetes mellitus tipo dos, estas poblaciones son atendidas tanto por la medicina accidental como por la medicina indígena tradicional donde se debe partir del respeto en su contexto, y los autores lo definen así: se abordan algunos aspectos del universo simbólico indígena que potencian la interculturalidad en salud, fomentan el abordaje holístico de las enfermedades foráneas y posibilitan el uso contextualizado del saber ancestral con base en las cosmologías, estructura social, ritos y otras especificidades de las comunidades.

Además, Bautista 48 concluye que existe unos factores que están afectando a la población indígena en el incremento de los casos de DMII por lo tanto buscan una estrategia con el fin de prevenirla a futuro y él "advierte la necesidad de evitar una situación crítica en un futuro próximo debido a la prevalencia de los siguientes factores de riesgo en esta comunidad como son: la incidencia, la falta de vigilancia epidemiológica, la coexistencia de dos racionalidades médicas, falta de interculturalidad en la medicina hegemónica, la falta de prevención, el factor genético, el tipo de DM presente, la baja actividad física, el factor alimentario y el cambio cultural "hace que día a día aumenten más casos de DM II; En cambio, Reis 30 enfatizó en la preva-lencia de la DM II, en la tolerancia a la glucosa reducida, síndrome metabólico en los ancianos indígenas en Brasil. En la importancia de desarrollar estudios, especialmente en el campo de la enfermería, con el fin de buscar y dar a conocer las diversidades de cada pueblo indígena y la atención en esta patología de acuerdo con su contexto.

Adicional a lo anterior, 2 artículos se categorizaron como: 2) HTA, DM II, ECV, de estos, Francisco 51 concluye que existen algunas poblaciones o etnias que son mucho más susceptibles a HTA, DM II, y que son unos factores de riesgo muy importante para el desarrollo de ECV, se apuntan a evaluar condiciones de salud/ enfermedad en grupos indígenas chilenos y fueron efectuados en el contexto de medicina comunitaria o familiar, además, asocia de una manera comparativa el hecho que la diabetes va de la mano con otras patologías como son HTA, dislipidemia y estas están asociadas a SM y al desarrollo de ECV. Pero menciona que esta etnia también es más resistente a otro tipo de enfermedades. Palacios 19 menciona cuales son los factores de riesgo para el desarrollo de DM II pueden modificarse cuando precozmente son identificados; los hábitos dietéticos inadecuados, el sobrepeso, el sedentarismo, la dislipidemia, la HTA y los factores genéticos constituyen la base para la insulinorresistencia y el SM que epidémicamente está afectando a la población mundial y muy especialmente la latinoamericana.

Además, 4 artículos se categorizaron así: 3) Sintomatología y manejo de la clínica de pacientes en riesgo o con la DM II en el cual, Arnold Rodríguez y otros 20 realizaron una pesquisa para detectar casos de DM II por sintomatología o en caso dado de detectar aquellos pacientes que la padecían y aún no sabían que eran diabéticos, teniendo en cuenta muchos factores como son: IMC, ser mayor de 45 años de edad, inactividad física habitual, historia familiar de primer grado de DM II, miembro de una población de alto riesgo étnico, procedencia rural o urbanización reciente, historia de diabetes gestacional o haber dado a luz recién nacidos con peso 3800 gr, HTA o en terapia farmacológica, historia de enfermedad cardiovascular, colesterol HDL y/o TG y signos de resistencia a la insulina, glicemia en ayunas alterada (GAA), tolerancia a la glucosa alterada (TGA), infecciones mucocutáneas a repetición.

Por lo anterior, el autor quiso mostrar, es que la pesquisa activa constituye un método de trabajo en la atención primaria de salud; con esta se garantiza diagnosticar la enfermedad en estadios iniciales y permitir un tratamiento adecuado, así como una prevención temprana de las complicaciones del diabético.

Mientras tanto, Moreira Díaz 32 analizó los factores epidemiológicos de la DM y la importancia de controlar esta enfermedad para evitar complicaciones con otras patologías asociadas a la misma, la conclusión de este autor se enmarca en la similitud de la prevalencia de DM II en la población indígena estudiada y la población no indígena en Latinoamérica, teniendo como factor común obesidad y sedentarismo, no así historia familiar de diabetes.

Por otro lado, Pinzón-Rocha 34 realizó un estudio que describe las experiencias de los cuidadores informales, en el manejo de la DMII, el cual hace énfasis en la comprensión de la enfermedad, las prácticas en el cuidado cotidiano, percepción de la enfermedad y las necesidades del apoyo familiar y social, describe que existen muchas barreras en la atención del sistema de salud y otros factores como los económicos, apoyo familiar, la no entrega de los medicamentos a tiempo, falta de alimentación adecuada y atención oportuna por el grupo interdisciplinario para esta patología, ya que el mal manejo de esta patología hace que se complique el paciente y en casos dados los lleven hasta la muerte. El propósito de este estudio fue explorar la experiencia vivida por cuidadores informales en el manejo de la DMII; ello permitió conocer las realidades de convivencia con la enfermedad, descubrir significados y perspectivas de los cuidadores en el desempeño de su rol, para así mantener en las mejores condiciones de salud a las personas que padecen esta enfermedad.

No obstante, se menciona la situación de la salud en las familias HTA, DM II, donde Ceballos 57 se enfoca a la atención de indígenas discapacitados en esta zona de Venezuela, donde los factores de riesgo socioeconómicos y la situación de salud que influyen en la salud familiar son muy riesgosos; estos resultados permiten diseñar una estrategia integral para mejorar la salud familiar en Maroa, Venezuela.

Se puede afirmar que Arias 36, Francisco 51, Pinzón-Rocha 34 coinciden que existen etnias indígenas que aún mantienen sus creencias interculturales como: dioses, mitos y creencias ancestrales, que pueden curar sus enfermedades incluyendo la DMII y el SM con su medicina tradicional indígena, y la comparan con la medicina tradicional.

Por otro lado Bautista 48, Reis 30, Francisco 51, Palacios 19 coinciden que existen unos factores de riesgo como la obesidad, el sedentarismo, los cambios de estilo saludable, la falta de actividad física, y otras patologías asociada a la misma, el alto consumo de bebidas industrializados con elevadas cargas de azúcar hace que estos factores de riesgo estén muy marcado en la población indígena y no indígena para desarrolla SM, DMII, Y adicionándole a esto existen otros factores que psicosociales que hacen que esta población se complique y los lleve hasta la muerte.

Conclusiones

En la presente revisión se puede concluir que el sexo femenino presenta un mayor factor de riesgo para padecer DMII y SM, esto debido a que la mujer presenta un IMC más elevado comparado con hombres, como su perímetro abdominal más amplio y que este factor de riesgo es más alto a medida que avanza la edad independiente la raza y el estado fisiológico.

Los diferentes autores estudian los factores de riesgo para el padecimiento de (enfermedad Cardiovascular, ECV), dentro de ellas la DMII, por lo que concluyen que la falta de actividad física, los malos hábitos alimentarios y estilos de vida inadecuados como el tabaquismo y alcoholismo, junto con la edad avanzada, se determinan factores de riesgo alto para una ECV incluyendo la DMII.

También se puede afirmar que dentro de las comunidades indígenas se padecen enfermedades crónicas no trasmisibles por falta de conocimiento y falta de atención especializada, así como los factores estudiados en esta categoría son constantes en sus resultados como son: la edad avanzada, los cambios en sus tradiciones alimentarias y estilos de vida, el incremento de peso, el género femenino, se convierten en un potencial factor de riesgo en el padecimiento de Trastornos metabólicos incluyendo la DM II.

Dentro de la limitación del presente se identificó el diseño de estudios, a pesar de que se incluyeron factores de riesgo, el diseño no obedece a un estudio de cohorte para confirmar la exposición a través del tiempo.