Services on Demand

Journal

Article

Indicators

-

Cited by SciELO

Cited by SciELO -

Access statistics

Access statistics

Related links

-

Cited by Google

Cited by Google -

Similars in

SciELO

Similars in

SciELO -

Similars in Google

Similars in Google

Share

Apuntes: Revista de Estudios sobre Patrimonio Cultural - Journal of Cultural Heritage Studies

Print version ISSN 1657-9763

Apuntes vol.25 no.1 Bogotá Jan./June 2012

Las representaciones del trabajo en clave efímera: escenarios vendimíales y pabellones de exposiciones en Mendoza (Argentina), 1946-1955

Depiction of work in ephemeral key: vendimiales stages and exhibition halls in Mendoza (Argentina), 1946-1955

Representações de trabalho em efémero chave: vendimiales cenários e salões de exposições em Mendoza (Argentina), 1946-1955

Franco Marchionni

fmarchionni@mendoza-conicet.gob.ar

Laboratorio de Desertificación y Ordenamiento Territorial

Arquitecto FAU-Universidad de Mendoza, Magíster en Arte Latinoamericano-un, Doctor en Arquitectura. Beca de perfeccionamiento Fondo Nacional de las Artes 2003-2004 "Artistas y Escritores del Interior del País". Beca MAE-Italia Universitá Degli Studi di Genova 2004, Máster in Architettura per lo Spettacolo & Comunicazione. Beca Doctoral CONICET 2005-2010, con el trabajo de tesis: "Arquitectura efímera, imaginario y fiesta: entre la espacialidad y las representaciones sociales de la Fiesta Nacional de la Vendimia del primer peronismo 1946-1955". Beca Posdoctoral IADIZA-CONICET 2011-2013. Proyecto Posdoctoral: "Arquitectura efímera y representaciones sociales. Los carros alegóricos de las fiestas urbanas como testimonios de la Argentina Moderna 1943-1955".

Artículo de reflexión. Este artículo presenta resultados originales y preliminares de la tesis doctoral "Arquitectura efímera, imaginario y fiesta: entre la espacialidad y las representaciones sociales de la Fiesta Nacional de la Vendimia del primer peronismo 1946-1955", defendida el 7 de diciembre de 2010 en la Universidad de Mendoza, obteniendo la calificación "Aprobado Sobresaliente con Mención de Publicación".

Recepción: 30 de septiembre de 2011 Aceptación: 2 de marzo de 2012

Cómo citar este artículo.

Marchionni, F. (2012). Las representaciones del trabajo en clase efímera: escenarios vendimíales y pabellones en Mendoza (Argentina), 1946-1955. En Apuntes 25 (1):22-35.

Resumen

La mirada propuesta se perfila en custodia de los recursos tangibles e intangibles que nos permiten observar el ejercicio de poder de los distintos actores involucrados en el diseño de las representaciones del trabajo. A partir del estudio de escenarios vendimiales y pabellones de exposiciones utilizados por el aparato de propaganda peronista, se intenta reconstruir una mirada que advierte la acción deliberada del peronismo por alimentar el imaginario en torno a las representaciones del trabajo correspondientes a la "Nueva Argentina".

Este trabajo se desarrolla dentro del método histórico y se apoya en el análisis de dos tipos de arquitectura efímera: los escenarios vendimiales y los pabellones de exposiciones. Estas ideas y representaciones se articulan con el análisis del contexto político e ideológico de la administración peronista. La estrategia metodológica utilizada es cualitativa y de tipo exploratoria, con un diseño de naturaleza flexible (Valles, 2000).

Palabras clave: arquitectura efímera, representaciones del trabajo, movimiento moderno, peronismo.

Descriptores: técnicas de representación arquitectónica, movimiento moderno (Arquitectura), Peronismo -Argentina, Edificios para exposiciones.

Abstract

The look proposal outlined in the custody of tangible and intangible resources that allow us to observe the exercise of power of the various actors involved in the design of the representations of work. From the study of scenarios vendimiales and exhibition halls used by the Peronist propaganda machine is trying to rebuild a look that says the deliberate action of Peronism to feed the imagination around the representations of work for the "New Argentina". This work is developed within the historical method and is based on the analysis of two types of ephemeral architecture: vendimiales scenarios and exhibition halls. These ideas and representations are linked with the analysis of political and ideological context of the Peronist administration. The methodological strategy used is qualitative and exploratory, with a design of a flexible nature (Valles, 2000).

Key words: ephemeral architecture, depictions of work, the Modern movement, Peronism.

Keywords plus: Architectural rendering, Modern movement (Architecture), Peronism - Argentina, Exhibition buildings.

Resumo

A proposta delineada olhar sob a custódia dos recursos tangíveis e intangíveis, que nos permitem observar o exercício do poder dos diversos atores envolvidos na concepção das representações de trabalho. A partir do estudo de cenários vendimiales e salões de exposição utilizados pela máquina de propaganda peronista está tentando reconstruir um olhar que diz que a ação deliberada do peronismo para alimentar a imaginação em torno das representações de trabalho para a Argentina Novo.

Este trabalho é desenvolvido dentro do método histórico e é com base na análise de dois tipos de arquitetura efémera: cenários vendimiales e salas de exposições. Essas idéias e representações estão ligadas com a análise do contexto político e ideológico do governo peronista. A estratégia metodológica utilizada é qualitativa e exploratória, com um desenho de uma natureza flexível (Valles, 2000).

Palavras-chave: arquitetura efémera, representações de trabalho, o movimento moderno, o peronismo.

Palavras-chave descritores: arquitetônicas técnicas de renderização, movimento moderno (Arquitetura), Peronismo - Argentina, Edifícios para exposições.

* Los descriptores y key words plus están normalizados por la Biblioteca General de la Pontificia Universidad Javeriana.

El trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales del individuo y de la comunidad, la causa de todas las conquistas de la civilización y el fundamento de la prosperidad general.

Sobre el derecho de trabajar, Juan Domingo Perón (1947).1

Las relaciones entre cultura popular y política han comenzado a formar parte de las agendas de investigación argentina en los últimos años. En ese sentido, este artículo se propone explicar los usos políticos que la administración peronista hizo tanto de la Fiesta de la Vendimia en Mendoza como de la Feria de América de 1954, en un momento sensible del peronismo, procurando contribuir al desarrollo de estudios que coloquen la arquitectura efímera como objeto central de análisis. Pensamos esta categoría2 como recurso instrumental y portador de un mensaje político / ideológico / doctrinario, como espacio de representación de "lo social y cultural". Esta indagación requiere la mediación de la técnica para poder examinar las relaciones existentes entre las representaciones sociales y las emergentes visuales de dimensiones simbólicas, construidas y sustentadas, a partir del imaginario político del peronismo. El vínculo entre técnica y representaciones sociales, será el eje que permitirá abordar campos temáticos amplios -campos cuyo estudio este trabajo no agota, pero de los que da cuenta en sus aspectos sustanciales-, seleccionando objetos dentro de ellos y jerarquizándolos en función de ciertos parámetros de análisis.3 En otras palabras, permitirá construir los temas como problemas de la investigación.

Nuestro objeto de estudio son algunos escenarios de la Fiesta de la Vendimia comprendidos entre 1946 y 1955, y los pabellones de la Feria de América, una exposición que promovió la industria y el comercio del continente y se montó en el Parque General San Martín (Mendoza) durante los primeros meses de 1954. A partir de la observación, análisis y valoración de estos objetos -escenarios y pabellones-, nos interesó indagar sobre algunos temas y aspectos de la política social, la política cultural y las manifestaciones de la cultura popular.4 Para ello, establecimos una serie de relaciones e interrogantes que nos asistieron en la organización de nuestro trabajo como las siguientes: relación entre fiesta y feria: ¿cuál es el origen de cada una de ellas?, ¿cuál fue su evolución histórica?; relación entre fiesta, feria y Estado: ¿qué relación se estableció entre el Estado, la fiesta y la feria?, ¿cómo se usaron estos dispositivos de propaganda en relación con las políticas de Estado? Responder estos interrogantes y confrontar los resultados alcanzados, nos permitió comprender qué papel jugó el poder político de la administración peronista en relación con las representaciones del trabajo abordadas, en el período considerado.

La fotografía como fuente documental para la investigación histórica resultó fundamental en esta propuesta que se desarrolló tributando en las categorías y conceptos desplegados por Moscovici (1979), Jodelet (1986) y Silva (1997) en torno a las representaciones sociales, y especialmente en los conceptos desarrollados por Baczko (1991), quien trabaja en torno a los imaginarios y sus funciones.5

Abordamos las imágenes visuales -escenografías, carros alegóricos, obras de arquitectura, modelos a escala, fotografías, planos y dibujos-, desde el ángulo de la significación, considerando prioritariamente el modo en que producen sentido. Trabajamos sobre las relaciones entre contexto de producción y de circulación de esos paquetes visuales -en el caso de las imágenes publicadas en las labores de gobierno, en diarios, revistas y periódicos "oficiales"-, que son parte fundamental del corpus documental de nuestro trabajo y complemento del análisis de los documentos escritos.

Respecto del material documental escrito -memorias descriptivas de proyectos, textos de las labores de gobierno, discursos-, nos ocupamos de su análisis e interpretación a partir de la ampliación metodológica de la Teoría del discurso desarrollada por Roig (1993) en varios de sus escritos. A través de la propuesta teórica del filósofo, pretendimos "leer" aquello que se dice y aquello que no se menciona -lo implícito en el discurso-, la identificación del otro social y la forma de concepción de las obras.6 Finalmente, como propósito de este trabajo señalamos lo que para nosotros ha sido relevante en el ámbito escenográfico, algunos escenarios que por su originalidad y protagonismo constituyeron hitos en la historia de la escenografía vendimial, y con este señalamiento alcanzar acaso el objetivo más restringido, pero a la vez más ambicioso: la construcción de una mirada arquitectónica sobre el tema-problema planteado.

Buscamos, desde la Historia, resolver el problema planteado, alejándonos de la mera narración de sucesos. Para lograrlo, nos resulta imprescindible acudir a teorías y métodos provenientes de otras ciencias sociales. La Psicología, la Antropología y la Sociología han delineado, formulado y reformulado la teoría representacional utilizada por las ciencias sociales en general. Dentro de ese amplio marco, que incluye autores como Durkheim (1993), Moscovici (1979), Jodelet (1986), Berger y Luckmann (1986), e incluso Marx (1980) y Weber (1977), tomaremos para este trabajo la teoría desarrollada por Baczko (1991), quien trabaja en torno de los imaginarios y sus funciones. Si bien su indagación está centrada en la relación entre los imaginarios sociales y la cuestión política, particularmente referida al totalitarismo, la teoría de la imaginación social desarrollada por este autor avala el problema de investigación planteado. Él afirma que los imaginarios no están formados solamente por representaciones mentales; con éstas interactúan imágenes visuales e iconográficas, muchas veces "motivadoras" de las acciones que documentan.

El debate aquí presentado, provisional y transitorio, da cuenta de la indispensable e imprescindible funcionalidad que, tanto a nivel metodológico como de recurso explicativo, tienen las representaciones y los procesos simbólicos en la comprensión del desarrollo y la estructuración de cualquier tipo de organización social. Nuestro trabajo propone transitar una de las vías de entrada que las ciencias sociales han abierto en relación con el tema de los imaginarios, los rituales políticos y las artes, en donde los procesos representativos cumplen un papel distintivo.

Desde sus orígenes hasta la década del 50, podemos ver que los escenarios vendimiales sufrieron un proceso evolutivo que fue acompañando los sucesos histórico-políticos de la región.7 Este proceso evolutivo lo hemos analizado a través de una secuencia de imágenes correspondiente a los escenarios utilizados en la Fiesta de la Vendimia entre el primero y segundo período de la administración peronista. Esta preselección está contrastada a su vez con las imágenes de los pabellones de la Feria de América de 1954, teniendo en cuenta el análisis de su resolución espacial. Hemos buscado abordar este fenómeno -vinculado a lo político desde su génesis- haciendo foco en lo acontecido en Mendoza, y desde ahí procuramos reconocer los elementos puntuales de la escenografía que dan respuesta a las visiones del momento histórico seleccionado, identificando las emergentes espaciales e imaginarias vinculadas a las representaciones del trabajo que se fueron consolidando en esos años.

El peronismo en clave efímera

El pleno empleo, el aumento de los salarios reales y un gobierno popular industrialista son marcas que en la memoria colectiva caracterizan a los años peronistas (Gerchunoff y Antúnez, 2002). Sin embargo, durante sus casi diez años de gobierno, el peronismo fue modificando sus estrategias económicas. Así, se pasó a privilegiar la estabilidad por sobre la expansión, la agricultura sobre la industria, la iniciativa privada y el capital extranjero por sobre el crecimiento del sector público (Torre, 2002). En este marco, el lugar de Mendoza en el contexto nacional, su prominente economía regional, su posición estratégica y la disponibilidad de recursos energéticos hacían de la provincia un objeto de deseo en el proyecto político de Perón. Frente a este cuadro descriptivo podemos pensar que tanto la Fiesta de la Vendimia como la Feria de América fueron excelentes escenarios para promover conquistas políticas, económicas y sociales, razón por la cual concentraron el interés presidencial.

La Fiesta de la Vendimia como fiesta del trabajo y la producción apoyada en la belleza femenina de las vendimiadoras, es marca de alguno de los valores promovidos desde la oficialidad y funciona dentro de una red -amplia y compleja- de preceptos culturales y de poder. La Feria de América, concebida como un gran espectáculo donde el producto industrial argentino y americano desempeñó el papel protagónico, tuvo fines "didácticos", en la medida en que mostró la industria como pilar de la modernización argentina y reaseguro el mantenimiento del empleo y de la producción de bienes "a repartir".

Ambas manifestaciones de la producción posibilitaron la reproducción de una serie de representaciones movilizadas desde el poder político, que, ancladas en diferentes aspectos locales y nacionales, relacionaron cuestiones triviales como puede ser la elección de una reina, con aspectos ciertamente más importantes como los vínculos entre el peronismo, la industria y el comercio y la economía nacional, por ejemplo. Feria y fiesta formaron parte además de la política propagandística que caracterizó al peronismo -sobre todo en su segundo período de gobierno-, apoyada fuertemente en la creación, difusión e internalización de fechas y eventos conmemorativos, tomando una amplia variedad de materiales significantes entre los que también estaban los eslóganes, las publicaciones, los actos masivos y, claro, la arquitectura.

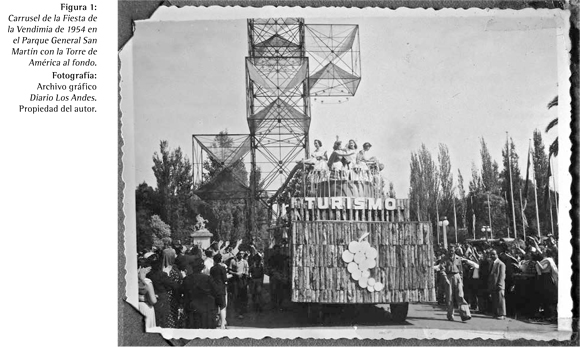

La arquitectura y, unida a ella, la planificación urbana sirvieron durante el peronismo como instrumentos políticos para profundizar la relación Estado/sociedad (Ballent, 2005). Fue el Estado, a través de sus oficinas técnicas, el que intervino en proyectos de planificación territorial, en la construcción de vivienda masiva, de equipamiento comunitario y también en el diseño de manifestaciones efímeras como los pabellones y los escenarios que, incorporados en ámbitos masivos -exposiciones, fiestas-, fueron un efectivo medio de difusión de representaciones y alimentación de imaginarios (Figura 1). En el ámbito disciplinar, la arquitectura de los pabellones y las escenografías fue además una interesante oportunidad de experimentación formal y técnica para sus proyectistas.8 El recorte temporal propuesto para este trabajo obedece estrictamente a la utilización de la vanguardia moderna en los ejemplos que hemos tomado como referencia.

La Fiesta de la Vendimia en sus escenarios

La Fiesta de la Vendimia es una amplia representación de la cultura del trabajo. Esta afirmación nos lleva a entender la cultura como una visión, un sistema de clasificaciones con el que definimos el mundo. Esa visión es, al mismo tiempo y por efecto de las desiguales posiciones dentro de la estructura social, una división práctica, efectiva, clasificatoria y operante del mundo (Accardo, 1983; Bourdieu, 1988). El origen, la estructura y la eficacia de tales divisiones no pueden descuidarse en aras de una pretendida neutralidad semiótica de la cultura. En efecto, todos los seres humanos nos construimos una representación de nuestro accionar y estar por el mundo, pero precisamente debido a las desigualdades de poder y de clase, con dificultad nuestras distintas interpretaciones de la realidad pueden coexistir armoniosa y amablemente con las de otros agentes de posiciones distintas y desniveladas respecto a la nuestra. Para elaborar una interpretación densa de esta compleja relación entre los universos imaginativos, los esquemas clasificatorios y las complejidades de la desigualdad social, resulta útil operar con el concepto de hegemonía, pues nos ayuda a volver inteligible la sociedad desde un punto de vista que focaliza sobre la actividad social de significar (Fossaert, 1978 y 1983). Un sistema de hegemonía nos define -para una cierta escala de representación y dentro de un nivel particular de abstracción- el modo en que las clases sociales -siempre clases construidas- se relacionan entre sí desde el punto de vista de la creación y recreación de mundos y universos simbólicos. Dicho de otra manera, el concepto de hegemonía permite destacar un nivel específico de lectura inicial y tendencialmente semiótico -ideológico/ cultural- de las relaciones entre las clases de una misma formación social y, por ello, nos permitiría responder a la pregunta: ¿cómo se relacionan las clases de una sociedad particular desde la óptica de la construcción e interpretación social del sentido?9

Esta fiesta regional de la producción vitivinícola se realiza todos los veranos, a partir de su oficialización en 1936, habitualmente en los meses de marzo y abril. Es una celebración que condensa numerosas expresiones artísticas y culturales en el contexto urbano de la ciudad de Mendoza. Esta fiesta, que conmemora la cosecha de la vid, se inicia como un fenómeno de origen popular que se instaura, a modo de símbolo, como la culminación del trabajo del sembrador que recibe en frutos el premio de su esfuerzo. Es un fenómeno social que conjuga tradiciones, creencias y costumbres. Las formas de expresión identificadas en el primer gobierno peronista dejaron huellas en las formas y los espacios de la Fiesta de la Vendimia (Marchionni, 2010).

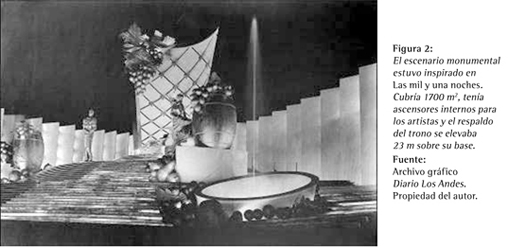

En la década de 1940, los escenarios vendimiales se habían desarrollado a partir de propuestas que implicaron el uso de elementos tradicionales vinculados al universo simbólico de la fiesta y el trabajo. Siguiendo estos preceptos, a partir de la década de 1950 se incorporó el uso de una escala de grandes proporciones, lo que produjo escenarios portadores de imágenes tan fuertes que perduraron hasta nuestros días con la misma fuerza con la que fueron concebidas. La característica distintiva de estos primeros escenarios radicó fundamentalmente en el uso de elementos tradicionales para la resolución escenográfica, pero con el pretexto de una escala descomunal (Figura 2).

En los primeros años a partir de la oficialización de la Fiesta de la Vendimia, entre 1936 y 1945, la representación artística de ideas abstractas se hacía por medio de figuras o atributos como vendimiadoras y agricultores; herramientas, enseres y elementos de trabajo rural vinculados a la estética vendimial, y el agua como testigo del paisaje cultural desarrollado en un contexto de tierras secas. En los años sucesivos seguirá aumentando la escala en la resolución técnica y plástica, pero se irá optando por otros recursos plásticos más alejados del lenguaje simbólico tradicional, incorporando el uso del lenguaje de la arquitectura moderna con elementos geométricos simples, desvinculados totalmente del repertorio alegórico utilizado en los escenarios de la década anterior.

Así, se puede afirmar que el lenguaje escenográfico formulado en general en la década 1946-1955 y en particular utilizado fundamentalmente por arquitectos a lo largo de la década del 50, se sustentó en la combinación de recursos tradicionales y figurativos iniciados en la oficialización de la fiesta y reconocidos como identificatorios de nuestra cultura regional, y en la incorporación de imágenes y representaciones vinculadas a la estética de la arquitectura moderna, entre las que podemos puntualizar que la forma de los escenarios va a seguir la función desarrollada en ellos. También se sustentó en la adopción de la estética de la máquina; el rechazo del ornamento y la alegoría; la búsqueda en la simplificación de las formas y la eliminación de detalles, y la promoción de las expresiones formales que dejaran ver la organización estructural de la edificación.

Consecuentemente, como ya se mencionó, en la década de 1950 se enfatizaron las abstracciones, símbolos y personajes representativos de la realidad sociocultural y política de Mendoza, pero resignificados y reapropiados por el peronismo. Estos hechos, junto con otras complejas circunstancias, promovieron la incipiente autonomía de esta disciplina artística -la escenografía- en función del entorno geográfico-cultural característico de Mendoza, quedando supeditada, entre otros factores, a las técnicas constructivas y a las reglas artísticas de ese período.10

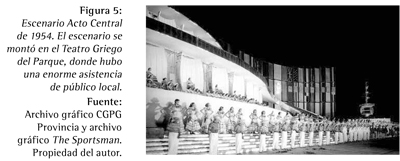

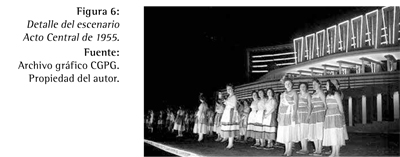

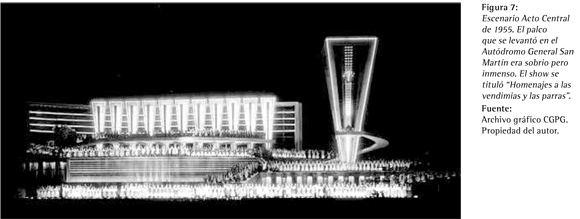

Las escenografías del período consignado, que condensaban un lenguaje particular, un repertorio de imágenes, símbolos y emblemas, son conocidas en la historia de la Fiesta de la Vendimia como Escenarios Monumentales por su escala arquitectónica y valor estético (Figuras 3, 4, 5 y 6). Ostentan una significación ligada a la disciplina arquitectónica y aún hoy, con el paso del tiempo, guardan un sentido particular. Dichos escenarios pueden leerse además como una respuesta o emergente en función de la arquitectura reproducida por el poder y la ideología del Estado.

Uno de los aspectos de la antropología cultural que más se desarrolló a fines del siglo XX fue el relacionado con las fiestas tradicionales o populares. Este fenómeno intelectual buscaba ampliar el conocimiento sobre la sociedad del presente y, para cumplir con este objetivo, propuso resaltar la dimensión comunicativa y las funciones de transmisión cultural y memoria histórica ejercidas por los ritos festivos, invitando a contemplarlos desde una perspectiva de continuidad temporal en cuanto procesos rituales, sujetos a la evolución de sus formas y significados, actualizando múltiples modelos.

Los rituales y las fiestas, por el tipo de función que cumplieron dentro del imaginario colectivo, estuvieron profundamente arraigados en la vida social de los pueblos. Al hablar de los orígenes culturales de las fiestas paganas, se hace necesario pensar también en las tradiciones que han incidido en la configuración de los valores tanto culturales como religiosos de la Fiesta de la Vendimia. De acuerdo con los testimonios citados, podemos decir que si bien la Vendimia entendida como culto y celebración al vino generó celebraciones en casi todos los tiempos y en todos los pueblos vitivinícolas, en Mendoza alcanzó una magnitud e impacto notables apoyada en su fuerte significado social, cultural, económico y político.

Paralelamente, cabe subrayar que más allá de su intención representativa de la Fiesta Nacional de la Vendimia, la escenografía, al igual que la arquitectura oficial, puede leerse como un modo de transmisión de valores socioculturales. A su vez, puede considerarse como género de expresión colectiva y puede servir para preservar la memoria como base de nuestra identidad. Así planteada la cuestión escenográfica, podemos explicar esta puesta en escena de lo cultural y el papel que interpreta al mostrar "lo que se es".

Por lo expuesto, podemos alegar que la Fiesta de la Vendimia es un fenómeno que conjuga tradiciones, creencias y costumbres. Podemos decir además que las relaciones entre cultura y sociedad no son del orden continente/contenido o viceversa. Desde nuestro punto de vista y de acuerdo con lo expresado previamente, la cultura debe ser entendida como una dimensión de análisis de todas las prácticas sociales; ella es, en esa misma dirección, la sociedad total, observada desde la dinámica de construcción y reelaboración constante, histórica y cotidiana de la significación, del universo imaginativo (Geertz, 1991), en el cual las acciones de las personas resultan y son signos que sirven porque significan.

La Feria de América de 1954

Entre los meses de enero y abril de 1954, se desarrolló en Mendoza la Feria de América. Este evento organizado por el gobierno provincial con el apoyo del Estado nacional, tuvo como estrategia mostrar los avances económicos e industriales "en base a verdadera capacidad creadora" ("La inauguración", 1954, p. 4) que había alcanzado el país durante los años peronistas, no sólo puertas adentro, sino también con el fin de tender redes de comercio con el resto de los países participantes, a través de la cooptación de capitales extranjeros.

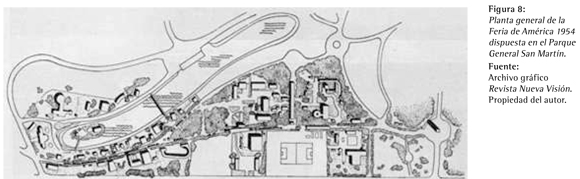

El comité ejecutivo de la feria estuvo presidido por el Dr. Iván Baczinsky y la dirección técnica recayó bajo la responsabilidad del arquitecto César Janello y de Gerardo Clusellas.11 El sitio elegido para el emplazamiento de la feria fueron 30 hectáreas de los prados del Parque General San Martín, en la zona aledaña al lago artificial del paseo, espacio en el que se distribuyeron alrededor de cien pabellones. Participaron de la feria distintos países americanos, prácticamente todas las provincias argentinas, sectores de la industria local y nacional, y todos los Ministerios nacionales (Figura 8).

Se persiguió establecer una clara relación entre el visitante y el producto expuesto, realzando el valor estético de las presentaciones. Por eso, el proyecto de conjunto general fue realizado tomando en cuenta aspectos formales, de magnitud, de jerarquía, de agrupamiento lógico de productos según su naturaleza y de exposición de espacios y circuitos.

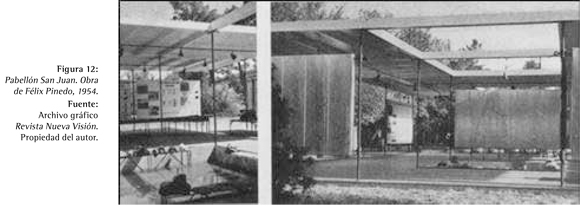

A fin de preservar la unidad formal de la exposición, Janello12 y Clusellas13 prepararon un reglamento para la instalación de pabellones, stands e instalaciones eléctricas. Se enviaron a los participantes, asimismo, sugerencias en torno de los sistemas constructivos adecuados al clima, los materiales y las características de la muestra: una de las principales indicaciones fue que la arquitectura de los pabellones debía contraponerse con las características naturales del parque que la albergaría.14 Techos suspendidos pensados a base de arcos de madera laminada en forma parabólica; plantas libres; rampas de acceso; envolventes neutras; terrazas; aventanamientos horizontales; pilotes y aleros; modulación estructural; uso de tensores y reticulados, fueron elementos comunes utilizados en todos los pabellones. Esto da cuenta, por un lado, del gran interés y la adhesión de los organizadores formales de la exposición, pero también de los proyectistas participantes -Zalba y Bullrich, Pineda, por ejemplo-, a las premisas del racionalismo alemán -Bauhaus, Mies, Breuer- y suizo -Max Bill-, junto a los proyectos de Le Corbusier y el espacialismo orgánico de Wright. Paralelamente, hace posible leer cómo la innovación tecnológica y el elementalismo formal se convertían en respuestas a las claras necesidades de rápido montaje en seco de las exposiciones temporarias como la de Mendoza.

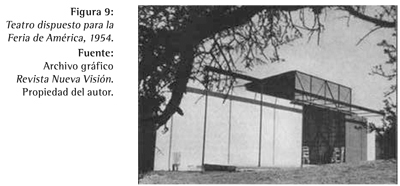

Los directores técnicos de la muestra se encargaron además de proyectar y dirigir la construcción de un teatro al aire libre -que contó con una abultada programación de actividades artísticas locales y de las delegaciones extranjeras a lo largo de toda la exposición-; un pabellón para industrias regionales; bares de paso; un jardín de infantes; el pabellón para industrias regionales; distintos tipos de pabellones para servicios funcionales -aduana, correo, etc.- y los correspondientes a la provincia de Mendoza y las repúblicas de Brasil, Ecuador, Paraguay y las de Centroamérica (Figura 9).

El edificio de Playas Serranas, máximo ejemplo del Yacht Style en Mendoza, ubicado en uno de los extremos del lago del parque, fue utilizado como restaurante. Aledaña a él se montó una boite improvisada en la isla del lago. Se puso especial atención en la iluminación de los prados, grupos arbóreos, fuentes y pabellones (Figuras 10, 11 y 12).

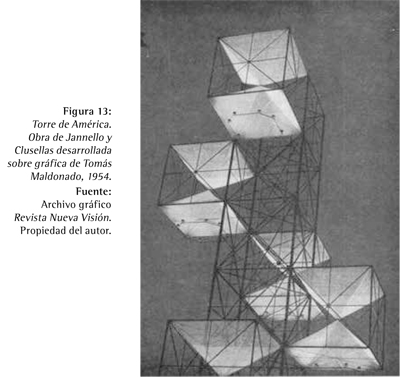

Tomás Maldonado15 fue el encargado de proyectar el módulo gráfico para la comunicación de la Feria, módulo que con la intervención de Janello y Clusellas se convirtió en la Torre de América, elemento alegórico ubicado tras los portones de ingreso al Parque General San Martín que recibió a los visitantes de la muestra.

La torre tuvo la particularidad de combinar efectos lumínicos con una obra musical hecha de sonidos concretos y timbres instrumentales desnaturalizados que sonaban en períodos de 4 minutos. Para ello se habían ubicado 24 altavoces en 100 metros a la redonda que reproducían la obra (Dibelius, 2004, p. 171).

La idea de armonizar ambos efectos correspondió al compositor argentino Mauricio kagel16 (Figura 13).

Los resultados de la Feria fueron los esperados. No sólo se contó con una gran participación de expositores nacionales y con una amplia concurrencia de público -se estima que asistieron unas 150.000 personas- ("La inauguración", 1954), aspectos estos que favorecían los objetivos políticos de la muestra, sino que además, y en clara relación con la industria y la producción nacionales, se puso de manifiesto un marcado progreso en la técnica constructiva que, combinando hierro y madera, fue utilizada en la arquitectura efímera construida para el evento.

En el ámbito disciplinar y en directa relación con el avance de la arquitectura moderna en el país, la Feria de América permitió claramente la concreción y difusión de las aspiraciones de la vanguardia a través de la articulación y la fusión de la arquitectura, la música, la plástica,17 el teatro y los diseños gráfico e industrial.

Sin embargo, resulta evidente también que algo esencial que se manifestaba en otras ferias y fiestas está transmutado -a partir de la reapropiación estatal en el contexto del Movimiento Moderno- en un sentido venerable de la cultura del trabajo. Así, del mismo modo que observamos escenografías en el análisis material de las propuestas, distinguimos una evolución y un perfeccionamiento en la reapropiación de estos modelos por parte del Estado conservador y la burguesía vitivinícola, orientados a consolidar su propio discurso.

Las anteriores afirmaciones son aplicables a todo acto de posible ritualización, desde los más elementales y de índole privada hasta los más complejos y de carácter comunitario, como son las fiestas públicas. Para entonces, la fiesta pasa a tomar una importancia simbólica y cultural cada vez mayor. Se convierte en un formidable instrumento de autorepresentación y autoafirmación colectiva del proceso de modernización y despegue social de la ciudad, del Estado, del país. Si admitimos que cada grupo social perfila sus señas de identidad a través de elementos con simbología, sin duda los rituales festivos devenidos en espectáculo aportan un denso material simbólico, en el fondo del cual se puede descubrir el afán de libertad.18 Para los situacionistas del espectáculo no es un mero conjunto de imágenes, sino "una relación social entre personas, mediatizada por imágenes" (Debord, 1995, p. 10), lo que plantea su carácter político y por tanto vinculado con ese poder que busca legitimarse por todos los medios.

Asimismo, García Calvo (2009) señala que el poder político utiliza la fiesta para comunicarse con la sociedad, por lo que más bien habría que hablar de unas fiestas seudo-libres a partir de la intervención del Estado. A este respecto, son ciertos el continuo control festivo ejercido por los poderes fácticos y su habilidad para ilusionar con espectáculos que desvíen la atención de los problemas sociales. Pero si se percibe la fiesta como lugar de un combate simbólico entre el orden y el caos, el poder establecido y la creatividad colectiva, el placer y el trabajo, ¿qué grupo goza de más simpatías?

La arquitectura efímera del trabajo19

Este análisis implica una mirada final que contribuye a sujetar lo desatado, recordar el camino trazado y asociar los aspectos abordados en una rápida visión integradora. Para ello, nos hemos valido de los interrogantes planteados en el inicio de este trabajo a modo de mapa de recorrido para la organización de este cierre y así dar respuesta -con la advertencia de que se ha podido alcanzar de manera parcial- a estos interrogantes a los cuales remitimos.

Gran parte de los rituales comunitarios son de tipo conmemorativo o remembranzas de un pasado común, muy a menudo entrelazado con la liturgia, ya que se suele atribuir a los poderes sobrenaturales de la religión dominante la satisfactoria resolución de los graves problemas que afectan a la colectividad.20 Frente a este contexto, bueno será considerar lo que Manning (1983) señala como temas guías en el estudio de las celebraciones: "Su paradójica ambigüedad, su significado como texto socio-cultural, su rol en los procesos sociopolíticos y sus complejas relaciones respecto a la modernidad y la jerarquía, constituyen temas centrales desde donde irradian los estudios comparativos culturales" (p. 7). A lo que se puede añadir su crucial papel en el mantenimiento de los vínculos sociales ya establecidos.

A las fiestas, tanto como a las ferias, podemos aproximarnos desde diversas vertientes, y una de las más novedosas resulta ser la sociológico-política al considerar los rituales públicos como forma institucionalizada de la acción simbólica, que cumplen el mencionado rol en los procesos sociopolíticos, ya que sus elementos significativos no quedan al margen de la realidad social; más bien, el sentido de los símbolos "guarda relación con lo que ese símbolo hace y con lo que con él se hace, por quiénes y para quiénes", tal como expresa Turner (1980, p. 10), interesado por desvelar el discurso de la autoreflexión comunitaria que percibe en los rituales entendidos como sistema en evolución.

Entre el imaginario común a la Fiesta de la Vendimia, la Feria de América y la cosmovisión particular del peronismo se produce una sinapsis que da origen a obras nuevas, creativas, que arrojan luz sobre la realidad a partir de la lectura de la arquitectura efímera en el contexto del Movimiento Moderno en Mendoza. Es innegable que tanto la Fiesta de la Vendimia como la Feria de América constituyen parte importante del patrimonio histórico mendocino y nacional, y con ellas lo son todas las escenografías y pabellones construídos para ambas manifestaciones. La arquitectura efímera, aunque provisional, tiene carácter patrimonial al constituirse como forma simbólica que porta, de distintas maneras, las huellas de las condiciones sociales de su producción.

En el seno de contextos y procesos históricamente específicos y estructurados socialmente como, por ejemplo, los que emergieron de las políticas peronistas, es notable, como ya señalamos, la efectividad que condensó la propaganda oficial con el uso de diversas estrategias. En los casos expuestos, ambas manifestaciones en torno de la producción sirvieron a la ideología política reinante para exaltar rasgos funcionales. En este sentido, las ideas-fuerza sobre el trabajo, la producción y el progreso encontraron su correlato material en las formas propuestas por la vanguardia moderna.

Significado y significante se retroalimentaron. Pabellones y escenarios sirvieron como soporte material de los aspectos ideológicos, al tiempo que se convirtieron en la mejor difusión de una forma de creación, la vanguardia moderna, que ya había comenzado a modificar el paisaje y las formas del habitar en el país.

Pie de página

1Estas palabras están basadas en el discurso de Juan Domingo Perón el 24 de febrero de 1947, en un acto organizado por la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) en el Teatro Colón, donde se leyeron los Derechos del Trabajador. La proclama sintetizaba diez derechos básicos, los cuales fueron posteriormente formalizados a través de un Decreto del Poder Ejecutivo Nacional, el 7 de marzo de 1947, bajo el número 4865, y luego incorporados en el artículo 37 de la Constitución de la Nación Argentina, sancionada por la Convención Constituyente el 11 de marzo de 1949.

2La arquitectura efímera es entendida en el contexto de este trabajo como concepto o especialidad inherente a la disciplina arquitectónica.

3A partir de los rastreos documentales que implicaron las investigaciones previas del autor, de los trabajos desarrollados y publicados en torno al tema y de los resultados obtenidos en su tesis doctoral, que implicaron corroborar que "Las condiciones sociales y políticas nacionales características de este período permitieron pensar las fiestas, promovidas y ampliamente utilizadas por el régimen peronista, como un espacio de 'negociación' donde se desplegaron estrategias, conflictos, intereses y posturas políticas, territoriales, sociales y culturales". Esta nueva propuesta se enmarca en un período histórico lleno de contrastes que no ha sido lo suficientemente tratado en la historiografía de la arquitectura local. Consecuentemente, nuestro cometido es comprender el papel que desempeñó la arquitectura efímera y su configuración estética, espacial y política en relación con las representaciones sociales en contextos urbanos.

4Es pertinente aclarar que la Fiesta de la Vendimia se realiza de manera oficial e ininterrumpida hasta hoy desde 1936, mientras que la Feria de América fue un evento de escala internacional acotado al año 1954, casi al final del segundo período peronista 1952-1955.

5En la consideración de estos trabajos, los imaginarios, entendidos como utopías, ideologías o mitos y su persistencia a través de los rituales, han sido base del análisis de la historia cultural de diversas ciudades latinoamericanas. Estos abordajes nos permitirán definir qué son y cómo abordarlos respecto de la relación que establecen con la arquitectura efímera, su estética y su relación con el ámbito de lo político.

6Sabemos de las limitaciones de este tipo de análisis, en primer lugar, porque la "recuperación total" de una realidad pasada es imposible; de ella sólo hay y pueden hacerse interpretaciones parciales. En segundo lugar, porque esas interpretaciones están limitadas por el corpus documental existente que responde al discurso "oficial", el cual es el de mayor trascendencia hasta nuestros días.

7Cfr. nota de pie de página número 3

8El interés por la arquitectura de la vanguardia moderna comienza a despertar en los profesionales argentinos con las visitas de Marinetti (1926), Le Corbusier (1929), Hegemann (1930), Sartoris (1935) y Perret (1936), entre otros referentes. A esto se sumó la incorporación de la arquitectura del Movimiento Moderno y sus aplicaciones en congresos y publicaciones de arquitectura como la Revista de Arquitectura de la Sociedad Central de Arquitectos o Nuestra Arquitectura fundada por Hylton Scott, que fue uno de sus principales espacios de difusión. Esta publicación legitimó los principios de la vanguardia arquitectónica difundiendo la obra y el pensamiento de sus principales referentes -Gropius, Neutra y Le Corbusier-. Pero también debemos añadir a estas formas de difusión, los viajes al Viejo Continente de los recién egresados de la Facultad de Arquitectura. Este "ritual de iniciación" en la profesión, les permitió tomar contacto con los academicismos, pero también con las nuevas estéticas desarrolladas en Alemania por la Bauhaus. Asimismo, para entender la relación entre la arquitectura moderna y los años peronistas, debemos señalar los cambios producidos en la formación profesional de los arquitectos. Estos comenzaron con la creación de la Facultad de Arquitectura de Buenos Aires que comenzó a funcionar en 1948. Los años siguientes fueron importantes por cuanto los cambios políticos y pedagógicos repercutieron en la formación de miles de estudiantes. El Movimiento Moderno entró en la FAU desplazando las volutas y los yesos de la vieja escuela Ballent, 2004; Cirvini, 2004).

9Sin embargo, cuando elegimos un objeto como las fiestas, debemos estar alerta para no crear "mapas" demasiado abstractos y pequeños, incapaces de servir para guiarnos en situaciones concretas, ni tampoco "megamapas" que, precisamente por representar tan celosa y fielmente la realidad, terminen -tal y como iniciaron- por servir para cualquier otra cosa, excepto para lo que fueron hechos: para orientar y guiar (González, 1987).

10Piénsese que para ese entonces la Facultad de Artes, dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo, ya estaba en funcionamiento desde hacía aproximadamente diez años, lo que incidía fuertemente en la formación de muchos de los participantes de la Fiesta -actores, directores, vestuaristas, etc.-. Esta universidad había sido fundada el 27 de marzo de 1939, siendo su primer Rector el Dr. Edmundo Correas.

11El equipo técnico se completó con los señores Walter Franke, René Barbuy y el arquitecto Félix Pineda (AA.VV., 1955).

12César Janello (Buenos Aires, 1918-1985). Fue arquitecto, diseñador y docente. Trasladó la claridad elemental del Concretismo a su producción arquitectónica. Su actividad en la docencia y la investigación alcanza particular relevancia tras introducir en Argentina la semiología a la enseñanza de la arquitectura (Vallejo, 2004).

13Gerardo Clusellas (Santa Fe, 1929 - Buenos Aires, 1973). Si bien estudió arquitectura entre 1948 y 1952, no llegó a laurearse. Fue un profesional de importancia clave en los inicios del diseño industrial en la Argentina (Silvestri y Levisman, 2004).

14Janello y Clusellas formaron parte de la vanguardia moderna que actuó en el país a principio de los 50. Integrantes de la OAM (Organización de Arquitectos Modernos) que funcionó entre 1948 y 1957, participaron del movimiento que planteó la unificación de las artes visuales y la fusión entre el diseño y la arquitectura bajo las consignas de Arte Abstracto-Concreto-No figurativo, del que también participó Tomás Maldonado, entre otros (Deambrosis, 2004).

15Tomás Maldonado (Buenos Aires, 1922). Pintor, diseñador gráfico e industrial, y teórico. Fue miembro, en sus inicios, del grupo de Arte Concreto-Invención, una de las principales vanguardias en el campo de las artes plásticas en la Argentina de la década de 1940. Posteriormente, se desempeñó como parte del cuerpo directivo de la Hochschule für Gestaltung de Ulm, Alemania, entre 1954 y 1966. Es una figura central del debate teórico sobre diseño contemporáneo (Crispiani, 2004).

16"Mauricio kagel (Buenos Aires, 1931 - Colonia, 2008). Fue compositor, director de orquesta y escenógrafo. Autor de composiciones para orquesta, voz, piano y orquesta de cámara, de numerosos obras escénicas, de diecisiete películas y once piezas radiofónicas, es considerado uno de los más innovadores e interesantes autores postseriales y de música electrónica de finales del siglo XX. Se le relaciona principalmente con el teatro instrumental, usando un lenguaje de corte neodadaísta, renovando el material sonoro, empleando instrumentos inusuales y material electroacústico, y explorando los recursos dramáticos del lenguaje musical, tanto en sus piezas radiofónicas, películas y obras electroacústicas como en sus recreaciones de formas antiguas" ("Mauricio kagel", s. f.).

17La muestra contó además con la particularidad de un mural "apilable, desmontable y trasladable" dentro del stand de la provincia Eva Perón (La Pampa), obra del muralista Julio Suárez Marzal y un grupo de colaboradores, que representaba figurativamente el trabajo, la riqueza y la historia de la región ("Un moderno mural", 1954).

18Enrique Gil Calvo opina que la juvenil pasión por las fiestas se puede deber a que encuentran "algo que su realidad social les negaba, quizá: el reconocimiento y exaltación de su libertad personal (junto con otras motivaciones) desde la coacción tácita e informal que ejerce el medio social hasta la espuria satisfacción de los intereses arribistas, pasando por la pura y simple búsqueda de la gratificación y el placer corporal (...) Si la Fiesta embriaga es porque emborracha de libertad. Entregarse a la Fiesta es emanciparse, liberarse, desencadenarse y desprenderse de cualquier atadura anterior o vinculación previa (...) Huyes del oscurantismo y huyes del poder que te sujetan, asociados al vigente orden social de tu familia, tu trabajo y tu comunidad (...) Gracias a la Fiesta, puedes eludir el poder del poder", proponiendo como culminación "la imposible pero perfecta utopía de la Fiesta permanente e indefinida" (Gil Calvo, 1991, pp. 120-124).

19Agradecemos a los integrantes de ed Contemporáneo habernos facilitado una copia digital de la revista Nueva Visión 6 para este trabajo.

20Así, determinados santos han sido capaces de acabar con epidemias y plagas, por lo que han sido nombrados patronos o protectores y se les rinde especial culto; con los votos públicos se agradece la falta de víctimas de terremotos e incendios, y la milagrosa aparición de una imagen puede haber aportado beneficios a la localidad agraciada. Con un componente más profano, se tienen los aniversarios de fundaciones de ciudades, victoriosas batallas o guerras y otros sucesos de trascendencia cívica y social.

Referencias

AA.VV. (1955). Información: La Feria de América. Nueva Visión, 6. [ Links ]

Accardo, A. (1983). Initiation a la Sociologie de L'Illusionnisme Social. Bordeaux: Le Mascaret. [ Links ]

Baczko, B. (1991). Imaginarios sociales. Memorias y esperanzas colectivas. Buenos Aires: Nueva Visión. [ Links ]

Ballent, A. (2004). Nuestra Arquitectura. En F. Liernur y F. Aliata (Dirs.), Diccionario de Arquitectura en la Argentina (T. i/n, pp. 201 -205). Buenos Aires: Clarín. [ Links ]

Ballent, A. (2005). Las huellas de la política. Vivienda, ciudad y peronismo en Buenos Aires, 1943-1955. Buenos Aires: UNQ-Prometeo. [ Links ]

Berger, P. L. y Luckmann, T. (1986). La construcción social de la realidad. Buenos Aires: H. F. Martínez de Murguía. [ Links ]

Bourdieu, P. (1988). La distinción. Madrid: Taurus. [ Links ]

Cirvini, S. (2004). Nosotros los arquitectos. Campo disciplinar y profesión en la Argentina moderna. Mendoza: Zeta. [ Links ]

Crispiani, A. (2004). Maldonado, Tomás. En F. Liernur y F. Aliata (Dirs.), Diccionario de Arquitectura en la Argentina (T. i/n, pp. 99-101). Buenos Aires: Clarín. [ Links ]

Deambrosis, F. (2004). OAM. En F. Liernur y F. Aliata (Dirs.), Diccionario de Arquitectura en la Argentina (T. u/r, pp. 8-9). Buenos Aires: Clarín. [ Links ]

Debord, G. (1995). La sociedad del espectáculo. Buenos Aires: La Marca. [ Links ]

Dibelius, U. (2004). La música contemporánea a partir de 1945. Madrid: Akal. [ Links ]

Durkheim, E. (1993). Escritos Selectos (A. Giddens, Ed. y R. Figueroa, Trad.). Buenos Aires: Nueva Visión. [ Links ]

Fossaert, R. (1978). La Societé: T. 3. Les Appareils. París: Seuil. [ Links ]

Fossaert, R. (1983). La Societé: T. 4. Les Structures Ideologiques. París: Seuil. [ Links ]

García Calvo, A. (2009). La rebeldía festiva. Historias de fiestas ibéricas. Málaga: Luces de Gálibo. [ Links ]

Geertz, C. (1981). Religion as a Cultural System. En R. L. Grimes (Ed.), Símbolo y conquista (pp. 1-46). México: FCE. [ Links ]

Geertz, C. (1991). La interpretación de las culturas. Buenos Aires: Gedisa. [ Links ]

Gerchunoff, P. y Antúnez, D. (2002). De la bonanza peronista a la crisis de desarrollo. En J. C. Torre (Dir.), Colección Nueva Historia Argentina: T. 8. Los años peronistas (1943-1955) (pp. 52-84). Buenos Aires: Sudamericana. [ Links ]

Gil Calvo, E. (1991). Estado de Fiesta. España: Espasa-Calpe. [ Links ]

González, J. A. (1987). Los frentes culturales. Culturas, mapas, poderes y lucha por las definiciones legitimas de los sentidos sociales de la vida. Estudios sobre las Culturas Contemporáneas, 1 (3), 5-44. [ Links ]

Jodelet, D. (1986). La representación social: fenómenos, concepto y teoría. En S. Moscovici (Comp.), Psicología Social 11. Pensamiento y vida social. Psicología social y problemas sociales. Barcelona: Paidós. [ Links ]

La inauguración de la Feria de América. (1954, 14 de enero). Diario Los Andes, p. 4. [ Links ]

Manning, F. E. (1983). The celebration of society. West Ontario: Bowling University. [ Links ]

Marchionni, F. (2008). Las escenografías del poder. El imaginario festivo y el poder político en imágenes, iconos y representaciones de la Fiesta Nacional de la Vendimia del primer peronismo. F@ro, Revista Teórica del Departamento de Ciencias de la Comunicación y de la Información, 7. Recuperado el 6 de abril de 2010, de http://web.upla.cl/revistafaro [ Links ]

Marchionni, F. (2010). Arquitectura efímera, imaginario y fiesta: entre la espacialidad y las representaciones sociales de la Fiesta Nacional de la Vendimia del primer peronismo 1946-1955. Tesis doctoral no publicada, Universidad de Mendoza, Mendoza, Argentina. [ Links ]

Marx, K. (1980). El Capital. Crítica de la economía política. Madrid: Siglo XXI. [ Links ]

Mauricio Kagel. (s. f.). En Wikipedia, la enciclopedia libre. Recuperado el 4 de abril de 2010, de http://es.wikipedia.org/wiki/Mauricio_Kagel [ Links ]

Moscovici, S. (1979). El psicoanálisis, su imagen y su público. Buenos Aires: Huemul. [ Links ]

Roig, A. (1993). Historia de las ideas. Teoría del discurso y pensamiento latinoamericano. Colombia: USTA. [ Links ]

Sevilla, A. y Sevilla, F. (2006). La Vendimia para ver. 70 años de fiesta en 850 imágenes. Mendoza: Ministerio de Turismo y Cultura, Gobierno de Mendoza. [ Links ]

Silva, A. (1997). Imaginarios urbanos. Cultura y comunicación urbana. Buenos Aires: Tercer Mundo. [ Links ]

Silvestri, G. y Levisman, M. (2004). Clusellas, Gerardo. En F. Liernur y F. Aliata (Dirs.), Diccionario de Arquitectura en la Argentina (T. c/ü, p. 92). Buenos Aires: Clarín. [ Links ]

Torre, J. C. (2002). Introducción a los años peronistas. En J. C. Torre (Dir.), Colección Nueva Historia Argentina: T. 8. Los años peronistas (1943-1955) (p. 65). Buenos Aires: Sudamericana. [ Links ]

Turner, V. (1980). La selva de los símbolos. Madrid: Alianza. (Trabajo original publicado en 1967). [ Links ]

Un moderno mural portátil en la feria de América. (1954, 21 de marzo). Diario Los Andes, p. 7. [ Links ]

Vallejo, G. (2004). Janello, César. En F. Liernur y F. Aliata (Dirs.), Diccionario de Arquitectura en la Argentina (T. i/n, pp. 28-30). Buenos Aires: Clarín. [ Links ]

Valles, M. (2000). Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional. Madrid: Síntesis Sociología. [ Links ]

Weber, M. (1977). Economía y sociedad. México: FCE. [ Links ]