Introducción

Las investigaciones sobre sexualidad y embarazo en la adolescencia y juventud han privilegiado la población y experiencias de mujeres (Aguayo, 2020; Aguayo & Sadler, 2011; Hernández-Quirama et al., 2021; Olavarría, 2004), por lo que investigar la paternidad resulta ser un eje de estudio relevante a considerar dentro de los estudios de género con enfoque feminista, así también de cara a las políticas y programas de igualdad (Barker & Greene, 2011; Salguero, 2020). Dentro de los estudios de género de los hombres y masculinidades, la línea de investigación en paternidad, o más bien denominada paternidades -aludiendo a la pluralidad de maneras en que se puede ser padres-, ha crecido paulatinamente en Latinoamérica, suscitando gran interés precisamente por su papel clave en la igualdad de género y, particularmente, por su impacto en el espacio privado en que se despliegan sus prácticas (Aguayo & Nascimento, 2016). El informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2019) señala que una de las estrategias para el logro de la igualdad es el involucramiento de los hombres en las tareas de cuidado. Sin embargo, se observa una escasa participación por parte de los hombres en estas labores (Guerrero et al., 2020). Por ejemplo, en Chile, las mujeres destinan más tiempo que los hombres a dichas tareas, especialmente en las edades entre 12 a 45 años (Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, 2016). Datos como estos llevaron a crear la campaña global MenCare en aproximadamente 40 países en cinco continentes, buscando promover la paternidad activa de los hombres como papás y cuidadores equitativos y no violentos, con el objetivo de lograr el bienestar familiar y una mejor salud tanto para niñas y niños, las madres y los propios padres (Aguayo et al., 2017).

La invisibilidad de los hombres en la sexualidad y en la reproducción ha traído consecuencias en la responsabilidad frente a sus hijas e hijos (Aguayo & Sadler, 2011; Figueroa Perea, 2016; Olavarría, 2004), siendo este uno de los puntos neurálgicos en el debate actual sobre paternidad, especialmente en adolescentes y jóvenes (De Martino, 2016). El silencio en torno a los padres se produciría por el predominio del binomio madre-hija/o que refuerza la representación de las mujeres como cuidadoras principales (De Martino, 2016; Dinamarca-Noack & Trujillo, 2021; Herrera et al., 2018; Olavarría, 2004). El maternalismo (entendido como la ideología, retórica, prácticas y políticas públicas que amalgaman mujeres con madres) «se evidencia como una arquitectura de infraestructura pública, arreglos institucionales y legislativos construidos alrededor del supuesto de que las madres son y deben ser las cuidadoras primarias» (Herrera et al., 2018, p. 5). El develamiento de esta arquitectura ha llevado a problematizar el lenguaje que muchas veces se utiliza, por ejemplo, en los servicios educativos o de salud, donde se refuerza la díada madre-hija/o (Aguayo, 2020; Figueroa-Perea, 2016). Si bien en diferentes países se discute, y en algunos se avanza hacia la corresponsabilidad, la estructuración maternalista se mantiene intacta (Mathieu, 2016, como es citado por Herrera et al., 2018). Para Olavarría (2004) el problema es que no se ha construido una realidad en donde los hombres se reproduzcan y sean fecundos; por ejemplo, no hay estadísticas en Chile y el mundo en donde se investigue la tasa de fecundidad de los hombres o su comportamiento sexual por grupo de edad.

De acuerdo con Fuller (1997) la paternidad se define como un conjunto de prácticas y representaciones socioculturales relacionadas con la reproducción, la sexualidad y el vínculo que se establece -o no- con las hijas e hijos y su cuidado. A decir de Olavarría (2001a), la paternidad para los hombres es parte fundamental de su identidad, eje central de su masculinidad, siendo vivida como el final de su etapa juvenil por significar el reordenamiento de sus vidas y la entrada a una nueva etapa como un adulto. Agrega que, en un orden de género sexista, emerge desde la división sexual de las tareas de crianza, en donde la madre es considerada como responsable principal del cuidado de hijas e hijos y el padre aparece como un sostenedor económico del hogar, cuestión que ha impactado desfavorablemente a las mujeres; por ejemplo, las chilenas en sus trayectorias laborales presentan menor índice de ocupación y las pensiones más bajas del sistema de Asociación de Fondos de Pensiones (Fundación Sol, 2019). Para Montesinos (2004) la paternidad es una de las dimensiones mediante las cuales se exterioriza la identidad masculina; y «responde, en general, a patrones aprendidos que permiten a los varones confirmar su pertenencia al género masculino» (p. 199). Para Fuller (1997) la paternidad es la fuente de expresión de la masculinidad en sus tres ejes: natural, doméstico y público:

Es natural en tanto que es la última prueba de virilidad, el reconocimiento público de que un varón puede engendrar un hijo o una hija. Es doméstica, por cuanto constituye una familia y mantiene unida a una pareja. En este sentido, la paternidad está definida por el amor, la cualidad propia del lazo familiar, y por la responsabilidad, el lado altruista de la masculinidad. Es pública, en tanto el rol de los padres es vincular a sus hijos con el dominio público e inculcarles las cualidades y valores que les permitan desenvolverse en dicho ámbito. Su dimensión trascendental asegura la continuidad de la vida y hace del varón un creador. (p. 6)

En el modelo dominante de masculinidad los hombres son padres -engendran- y son jefes del hogar -autoridad-, es decir, imponen las reglas en el hogar (Olavarría, 2001a). Los hombres adultos «son/deben ser padres; la convivencia en pareja tiene como basamento la procreación, el tener hijas/os. Ser padre es participar de la naturaleza: así está preestablecido y no se cuestiona, salvo que se quiera ofender el orden natural» (Olavarría, 2001a, p. 19). Además, Fuller (1997) plantea que el ser padres transforma al varón niño en adulto, y que para los hombres la descendencia biológica es un acto de trascendencia, en donde dejarán su huella en este mundo. Ser padre/hombre implica la responsabilidad de serlo, en oposición a los jóvenes machos, que fecundan, pero no cuidan ni proveen; por lo tanto, la responsabilidad en la paternidad es parte de esa hombría.

Montesinos (2004) expone que a inicios del siglo XXI los imaginarios colectivos tienen dos referentes para reproducir la masculinidad: por una parte, uno cifrado en los estereotipos del pasado en donde el autoritarismo representaba la esencia del ser hombre y también de la paternidad; y, por otro, la transformación cultural que han ido conduciendo hacia una «nueva identidad masculina» (p. 197). Esta nueva paternidad reconoce y valora el cuidado, asociado a lo femenino, y se compromete de manera igualitaria con la madre de las hijas e hijos sustentada en un ejercicio racional de la autoridad que genere relaciones familiares más placenteras y libres del peso de normas anticuadas que más bien provocan distanciamiento entre integrantes de la familia en vez de una proximidad basada en el afecto y el respeto (Montesinos, 2004). Precisamente las investigaciones de inicios de este siglo realizadas por Olavarría (2001a) en Chile, daban cuenta de este cambio de los hombres hacia la cercanía afectiva con sus hijas e hijos. Por ejemplo, los jóvenes de sectores medios «empiezan a plantearse nuevas formas de paternidad que apuntan a compartir la calidad de proveedores con sus parejas, con una mayor intensidad afectiva y a participar más activamente en la crianza, formación y acompañamiento de los hijos» (Olavarría, 2001a, p. 171). De ahí que Olavarría (2001b) hable del «buen padre», para referirse a discursos que combinan representaciones de un padre con empleo, que provee, que está en pareja, que está presente en diferentes actividades cotidianas de sus hijas e hijos y quien es cercano afectivamente.

Estudios actuales muestran que los hombres jóvenes buscan la cercanía afectiva con las hijas e hijos y, a la vez, desean distanciarse del modelo de padre autoritario característico de la generación anterior (Herrera et al., 2018; Vargas, 2020), especialmente los de sectores urbanos, nivel socioeconómico medio y con mayor escolaridad (Saldaña & Salgado, 2018; Salguero & Marco, 2014). Las nuevas representaciones de la paternidad muestran una ruptura intergeneracional con la aparición de atributos vinculados a la proximidad afectiva y la comunicación con sus hijos, en contraste con el padre autoritario, violento, ausente y distante (Lugo-Arellano, 2017; Vizcarra & Poo, 2017). Para algunos padres que han roto los mandatos de la paternidad autoritaria, el vivirla cercanamente ha sido una experiencia transformadora en su integralidad de hombres; redefinen sus prioridades en la vida en general y reorganizan sus vidas y horarios a partir de ello (Saldaña & Salgado, 2018).

Las expectativas de ser un padre cercano y cariñoso se superponen con las exigencias, ineludibles, de proveer a la familia en contextos de baja protección social y económica, generándose muchas veces tensiones, preocupaciones y frustraciones producto de los esfuerzos por conciliar trabajo y familia (Herrera & Pavicevic, 2016; Saldaña & Salgado, 2018; Vargas, 2020) y particularmente en el caso de jóvenes universitarios que deben compatibilizar aquellas demandas con las del estudio, en un complejo proceso de reconfiguración de la vida (Lugo-Arellano, 2017; Salguero & Marco, 2014; Soriano, 2016). Por lo mismo, para los hombres, la cercanía afectiva, así como el proveer económico son modos de «estar presente» para sus hijas e hijos (Salguero, 2020). Con ello se da cuenta que tener un empleo sigue siendo importante dentro de una paternidad responsable, pues el aportar económicamente representa para los jóvenes la posibilidad de contar con algo para ofrecer a su hija e hijo (Lugo-Arellano, 2017; Soriano, 2016). En una investigación con jóvenes universitarios padres guanajuatenses (México), se identifica que estos ven condicionada la convivencia con sus hijas e hijos de acuerdo con el aporte económico que realicen, es decir, el dinero aportado permite o no una ganancia de tipo emocional, sintiéndose o no merecedores de ese contacto (Lugo-Arellano, 2017). Vizcarra y Poo (2017) encuentran que entre hombres chilenos jóvenes de nivel socioeconómico medio hay cada vez mayor conciencia de las responsabilidades que implica la paternidad, y que, si bien cuando se es joven es la mejor edad para disfrutarla, no es la más conveniente, pues se está estudiando; luego vendrán los perfeccionamientos académicos, el querer viajar y el trabajo, por lo que las condiciones tampoco serán las mejores. Por ello las autoras concluyen que la paternidad significa responsabilidad, encontrando una tensión entre las demandas de la sociedad del conocimiento (que impone una educación cada vez más especializada a los jóvenes) y su incompatibilidad con las demandas de tiempo para la crianza y cuidado. Cuestión similar arroja el estudio realizado en Colombia por Moreno-Rangel y Rincón-Silva (2020) donde gran parte de los participantes (jóvenes universitarios) deciden postergar e, incluso, descartar la idea de la paternidad en su proyecto de vida, anteponiendo los logros académicos y laborales, puesto que asumir ser padre durante la vida universitaria puede suponer un freno para aquellos que buscan mejorar su calidad de vida, construir un patrimonio y superar ciclos de pobreza. Salguero y Marco (2014) así como Soriano (2016) sostienen que entre universitarios mexicanos que han sido padres sin planificarlo, el serlo implica un cambio de identidad por la gran responsabilidad y compromiso que implica, donde ya no solo piensan en ellos, sino también en la pareja, el hijo o la hija, el tiempo que les dedicarán y el cumplimiento de responsabilidades económicas. Por lo tanto, la ausencia reproductiva adquiere un sentido productivo, pues desliga de las demandas asociadas a hijas, hijos o parejas, por lo que estar solteros y sin hijos es valorado (Guajardo, 2009).

El objetivo del estudio fue describir las representaciones sobre la paternidad entre jóvenes universitarias/os sin hijas e hijos, al sur de Chile. Moscovici (1981) propone el concepto de representación social para señalar el punto donde lo psicológico y lo social se interceptan como un producto psicosocial. Si consideramos que todo conocimiento se origina y sustenta en un medio social, es decir, en el contacto con un otro, entenderemos entonces que incorpora en sus contenidos el discurso social del grupo de referencia junto a la labor constructiva personal que cada sujeto realiza a partir de sus propios instrumentos intelectuales y afectos (Jodelet, 2002, en Arruda, 2012). Para Moscovici las representaciones sociales -que para él son conocimiento social, podríamos decir de sentido común- constituyen un conjunto de conceptos, declaraciones y explicaciones originadas en la vida cotidiana, en el curso de las comunicaciones interindividuales y equivalen en nuestra sociedad a los mitos y sistemas de creencias de las sociedades tradicionales.

Método

Se utilizó una metodología cualitativa con enfoque feminista. El interés estuvo en aproximarse al conocimiento social elaborado por estudiantes en tanto parte del grupo social de jóvenes estudiantes de educación superior; así como a sus experiencias de interacción con otras y otros jóvenes cotidianamente. La producción de información se enfocó en los discursos, entendiéndolos como expresión de sentidos socialmente construidos, pero también como referencia de prácticas que definen la acción de los sujetos. De enfoque feminista, en tanto se propuso contribuir en la activación de la reflexividad entre quienes participaron, ya que el pensar, hablar y reflexionar sobre los temas indagados posibilitó la indagación reflexiva (Blázquez, 2012). Como señala Ríos (2012), «el proceso de investigación es un proceso de concientización, tanto para los científicos sociales que realizan la investigación como para los sujetos investigados, es decir, los grupos involucrados» (p. 194).

La técnica fue la entrevista semiestructurada individual, para observar -a través del relato oral- la respuesta a la pregunta: ¿cuáles son y de qué tratan las representaciones en torno a la paternidad entre jóvenes universitarias/os? Participaron 18 estudiantes de pregrado, nueve hombres y nueve mujeres, de tres universidades de la ciudad de Valdivia, al sur de Chile, con un promedio de edad de 22.7 años. Estudiantes de las carreras de Obstetricia y Puericultura, Psicología, Agronomía, Bachillerato en Ciencias de la Ingeniería, Licenciatura en Ciencias, Derecho, Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales y diferentes ingenierías: Civil, Civil en Obras Civiles, Acústica, Informática y en Recursos Naturales. El criterio de exclusión fue estar en una relación de dependencia con la investigadora, en tanto esta se desempeña como docente universitaria. El trabajo de campo se desarrolló entre los meses de junio 2019 y agosto 2020. Previo al encuentro con cada estudiante que se interesó en participar, se le envió por correo electrónico el documento de consentimiento informado para su revisión y antes de la entrevista lo entregó firmado a la investigadora. No se ofrecieron incentivos monetarios ni de otro tipo. La mayor parte fueron realizadas en un espacio y horario acordado con cada estudiante; y solo tres a través de la plataforma Zoom, considerando las limitaciones de reunión presencial por la pandemia de coronavirus. Las entrevistas fueron grabadas en audio para ser transcritas en procesador Word. El análisis se realizó tras la lectura repetida de cada transcripción, se identificaron entradas temáticas -categorías- y se realizó la codificación de los datos con apoyo del programa ATLAS.ti (v. 8), se describieron categorías y códigos plasmados en memos analíticos y se confirmaron los análisis en el respaldo de citas textuales.

El ser consciente de las formas en que la historia personal puede influir en el proceso de investigación se asocia con una medida de legitimidad y validez en la investigación cualitativa (Pillow, 2003); por ello es necesario explicitar la posición de la investigadora como mujer adulta, feminista, mestiza, heterosexual, madre, con el privilegio de ser estudiante de posgrado y profesora universitaria; cuestiones relevantes a considerar, porque son diferencias que marcan de alguna manera la relación con las y los participantes (Castañeda, 2012).

Resultados

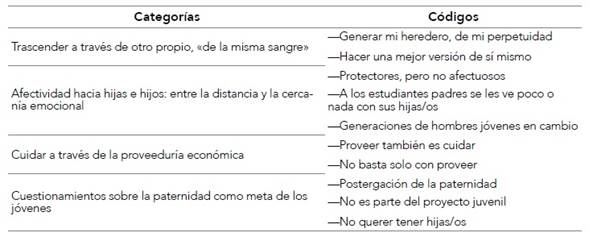

Para responder a la pregunta de investigación el análisis se organizó en cuatro categorías temáticas, las cuales se exponen en la tabla 1.

Trascender a través de otro propio, «de la misma sangre»

La primera categoría es la trascendencia a través de la paternidad biológica, en tanto verse reflejado en el otro que es parte de la propia sangre. Los códigos que componen esta categoría son: generar mi heredero, de mi perpetuidad y hacer una mejor versión de sí mismo.

El código en vivo generar mi heredero, de mi perpetuidad, refiere a lo importante que es para los jóvenes perpetuarse a través de sus hijas e hijos biológicos. Una cuestión que representa orgullo, una marca que se deja en el mundo:

Esta idea de «oh, de generar mi heredero, de mi perpetuidad», como hombre egocéntrico, y que, por el otro lado, también tiene esta idea de que quiero perpetuarme. (Geografía, mujer)

El tema del orgullo, o sea, como que es mi sangre; o sea, yo, él es mi hijo. (Agronomía, hombre)

Así como muy tradicional y heteronormados. Como que tienen una visión (…) que tienen que dejar una marca y tener hijos, y como eso; como que igual fuera parte de su…, como del modo de ser hombre así a la antigua, el tener hijos; y antes era así, como tener muchos hijos. (Ingeniería en Recursos Naturales, mujer)

Esta representación no está exenta de una mirada crítica que se devela en algunos de los relatos, donde se matiza la perspectiva de la perpetuación de sí mismos con la posibilidad de enmendar en sus hijas e hijos errores que han cometido; así, podríamos plantear hacer una mejor versión de sí mismo como segundo código de esta categoría: «Piensan en una copia de uno, evitando errores que uno cometió, pero una copia finalmente de uno» (Geografía, mujer).

Afectividad hacia hijas e hijos: entre la distancia y la cercanía emocional

Es recurrente que se refiera a los padres en una tensión entre la expresión de afectos y la no expresión de estos hacia sus hijas/os. Tensión por un lado generacional (los jóvenes en general muestran más afectos que hombres mayores), pero también una tensión en diferentes grupos sociales (es más frecuente entre padres con mayor nivel educativo que los de menor nivel), ya que la educación sería un insumo para valorar la cercanía afectiva en tanto conocimiento de los beneficios para el desarrollo de hijas e hijos. Conjuntamente, la tensión se expresa porque, aun identificándose una mayor valoración de la cercanía afectiva, los relatos señalan que en la práctica muchos padres -inclusive jóvenes- mantienen distancia. En esa misma línea, es poco frecuente ver en los espacios universitarios a hombres estudiantes encargarse del cuidado de sus hijas/os, pues lo habitual es ver a las madres estudiantes al cuidado.

Los códigos que se desprenden de esta categoría son: protectores, pero no afectuosos; a los estudiantes padres se les ve poco o nada con sus hijas e hijos; y generaciones de hombres jóvenes en cambio. El primer código, protectores, pero no afectuosos, alude a la variabilidad en los tipos y grados de cercanía afectiva que los hombres exponen en su relación con hijas e hijos. Los relatos señalan que se muestran preocupados, pero a la vez se observa que no son tan afectuosos. Pareciera entonces que los afectos hacia otros, incluidos hacia sus propio/as hijo/as, no es algo que se les dé fácil, incluso a los jóvenes: «En lo emocional todavía hay resistencia, pero se están…, creo que se están involucrando mucho más, porque creo que estamos en una generación donde ya no nos importa tanto el qué dirá el otro de al lado» (Derecho, hombre).

El segundo código, a los estudiantes padres se les ve poco o nada con sus hijo/as, refiere a que ya sea en los espacios públicos o en las aulas de clases no se ve a padres estudiantes junto a sus hijas e hijos. Pudiese ser que a niñas y niños no se vean en las instituciones de educación superior, pero ello no es así, pues las madres estudiantes sí son vistas cuidando.

En ambientes universitarios nunca he visto así a un hombre llevar a su hijo al aula. (Pedagogía en Historia, hombre)

En el contexto universitario, por mucho que tengo compañeros que son papás, nunca los he visto con sus guaguas [bebés] en clases llevándolas. Siempre, siempre veo a las mamás en clases llevándolas, pero nunca he visto como al papá cargando. (Derecho, hombre)

Se suele ver más a las compañeras que son mamás, como que siempre preocupadas con quién dejar a su hijo para poder desenvolverse bien en la actividad académica, más que los hombres. Como que muy pocas veces he visto dentro de la universidad a los hombres que son padres con sus bebés o sus hijos. (Ingeniería en Recursos Naturales, mujer)

El tercer código, generaciones de hombres jóvenes en cambio, da cuenta de las incipientes expresiones de un cambio cultural en el cuidado, en donde los hombres más jóvenes estarían siendo más protectores, más cercanos con sus hijas e hijos, si se les compara con los hombres de mayor edad. Aún se relata que es necesario «ir cambiando el pensamiento», pues, aunque se reconoce que los hombres están aptos para las tareas de cuidados, la inercia sociocultural de lo que «se veía», sigue pesando y dificultando ese cambio.

He visto hombres que son muy protectores con sus hijos; como que son su sol, sus estrellas y su todo. Y lo otro que he visto es que hay otros que son muy alejados, sobre todo los que… (…), los que tienen mayor edad. (Psicología, mujer)

En principio igual como que se veía que el hombre no podía cambiar pañales, pero el hombre lo puede hacer todo, solo que nosotros no hemos ido cambiando el pensamiento. (Psicología, mujer)

Cuidar a través de la proveeduría económica

Esta categoría mixtura la relación entre dos dimensiones de la masculinidad: el trabajo productivo de proveeduría económica y el trabajo reproductivo de cuidados. Esta relación surge de los relatos de jóvenes participantes, en tanto, el proveer económico continúa siendo altamente valorado en la paternidad y reconocen que esa labor es una tarea fuertemente asociada a los hombres padres, como tradicionalmente lo ha sido.

Por lo tanto, el cuidado tiene una expresión en la proveeduría económica, pero va más allá, hacia un cuidado que también considere la cercanía afectiva.

Los códigos que se desprenden de esta categoría son: proveer también es cuidar y no basta solo con proveer. El primero es un código que alude a que el proveer económico es un modo de estar presente para hijas e hijos, dando cuenta que este sigue siendo importante dentro de una paternidad responsable, pues se satisfacen necesidades básicas de alimentación, vestuario, vivienda, atención en salud y educación. Un/a bebé, por ejemplo, requiere cubrir necesidades para lo que el dinero es fundamental y, por ende, satisfacerlas es parte de lo que implica entregar los cuidados necesarios: «Ser padres, al trabajar esta paternidad, necesitan sí o sí como tener trabajo; estar trabajando para lograr mantener esta familia, este núcleo, que esté estable» (Ingeniería Civil en Obras Civiles, hombre).

Sin embargo, son más los relatos que expresan que no basta solo con proveer económicamente. Si bien no se desconoce la relevancia de lo económico, se enfatiza en que no puede ser el aspecto en el que centrar la paternidad responsable.

Se le ha delegado la pega al hombre, de que él debe cuidar de su familia; pero este cuidado ni siquiera es emocional, es como un cuidado casi de proveer y de hacer que toda la familia esté bien, que las necesidades básicas estén cubiertas. (Obstetricia, mujer)

Te criaron para ser responsable y, por ende, mantenerlo, sostenerlo y esa es su preocupación; no hay mayor involucramiento…, como relación emocional. Los hombres tienden a concentrarse, creo yo, en que su única función va a ser la de proveedor y que (…) su paternidad está satisfecha entregándole los víveres a su familia para sobrevivir. (Derecho, hombre)

Está la gente que quiere tener hijos, pero que replica la dinámica de nuestra generación anterior que es un padre proveedor y una madre que cría. (Ingeniería Civil, hombre)

Cuestionamientos sobre la paternidad como meta de los jóvenes

Para algunos hombres la paternidad biológica permanece dentro de sus proyectos de vida, pero hay otros que se cuestionan sobre el ser o no ser padres, o al menos postergar la paternidad hasta varios años después de terminar los estudios universitarios. En consecuencia, la paternidad biológica no es importante para constituirse o ser considerado un hombre. Esta alternativa entrega la posibilidad de una vida que sobrepone otros ámbitos como relevantes para el desarrollo personal, ya sean los estudios, trabajo u ocio.

Los códigos que se desprenden son: postergación de la paternidad, paternidad no es parte del proyecto juvenil y no querer tener hijas/os. Con el código postergar la paternidad se alude a una opción considerada por los jóvenes, pues la continuación de estudios de perfeccionamiento, así como hacer otras actividades antes de ser padres o conseguir una cierta estabilidad económica, son algunos de los factores que exponen para tal decisión:

Creo que nuestra generación es la primera generación que realmente se está preguntando si quiere tener hijos; antes los hijos se tenían no más. (Ingeniería Civil, hombre)

La nueva generación no, yo diría que no es tan frecuente el deseo de tener hijos. Primero yo encuentro que es muy normal el priorizar los estudios, el trabajo, tener una casa, tener un auto, tener estabilidad en el fondo y, de ahí, a pensar en un sueño más como paternidad. (Psicología, mujer)

Todos quieren tener hijos… en algún momento, pero muy lejano, así a los treinta y tanto. Siempre dicen: «Yo cuando salga de la U», «Trabajo y tengo un hijo», «No, yo a los 30». (Bachillerato Ciencias de la Ingeniería, hombre)

El código no es parte del proyecto juvenil señala que mientras se estudia el pregrado -e incluso posteriormente- no está en los planes de estudiantes ser padres. Ser adulto pasa por ser independientes económicamente y eso se logra terminando los estudios y trabajando de forma remunerada:

En lo personal tendría hijos después de los 30 años; primero busco estabilidad, digamos un buen trabajo y tener clara mi vida, porque si yo estoy inestable, ¿cómo será para mi hijo si lo planteo de esa forma? Entonces, yo creo que primero radica el tema de la estabilidad, desde ahí me pensaría si tengo un hijo o no; pero, en general en este momento por mí sería más un problema que una satisfacción. (Agronomía, hombre)

El código no querer tener hijas o hijos se refiere al deseo de no ser padres, puesto que, además de los factores antes indicados que llevan a postergar la paternidad entre hombres jóvenes, también se suma la gran responsabilidad que se entiende conlleva para toda la vida:

No, yo no quiero eso para mi vida, por más bonito que sea y todo. No, o sea, el año, asqueroso, a los 5 años de nuevo, a los 7, no, menos. A los 12, no, y a los 15, menos. No, como que yo de verdad veo todas esas etapas y no, no quiero, no quiero eso para mi vida. (Bachillerato Ciencias de la Ingeniería, hombre)

Discusión

En este estudio se observa una transformación en las representaciones de la paternidad. Ello no implica un abandono total de lo que se entiende como paternidad tradicional, sino más bien que dicha transformación está vinculada a la emergencia de una nueva paternidad que, por una parte, desvalora aquellos aspectos vistos como negativos de la paternidad tradicional (lejanía afectiva, autoridad) y, a su vez, rescata características propias de la paternidad tradicional, como son la protección de la familia y el hacerse responsable de lo económico.

Los resultados de esta investigación coinciden con otros similares en que la paternidad valorada se representa cercana afectivamente con hijas e hijos y se aleja del modelo de padre autoritario y distante, característico de la generación anterior (Aguayo & Sadler, 2011; Herrera et al., 2018; Lugo-Arellano, 2017; Saldaña & Salgado, 2018; Salguero & Marco, 2014; Vargas, 2020; Vizcarra & Poo, 2017).

Si bien para algunos jóvenes el convertirse en padres aparece como un aspecto relevante en la construcción del ser hombres, en su «dejar una huella en el mundo» como diría Fuller (1997), al dejar descendencia biológica como un acto de trascendencia, se observa en paralelo y mixturando que entre algunos hombres jóvenes emerge la posibilidad de postergar la paternidad o directamente no ser padres, sin que ello afecte la identidad masculina. En el estudio no se observa que la paternidad sea un eje central de la masculinidad, ni una prueba de virilidad, ni de reconocimiento público, como lo sostenían Fuller (1997), Montesinos (2004) y Olavarría (2001a). A diferencia de esas investigaciones, la paternidad para los jóvenes entrevistados no es el hito que marque el fin de la etapa juvenil o la entrada a una nueva etapa como un adulto; más bien la identidad juvenil del universitario está marcada por los estudios, la universidad, teniendo como hito central del fin de esta etapa el tránsito del estudio al trabajo remunerado, siendo lo que marcaría el hito de jóvenes a adultos. Este resultado es interesante dado el paralelismo con las discusiones en los estudios feministas y su crítica a la asociación del ser mujer con ser madre. Puede inferirse que se estaría frente a impactos que ha tenido el feminismo más allá de las mujeres, generando un cuestionamiento de la procreación como meta entre los jóvenes, especialmente entre aquellos que tienen posibilidades de proseguir estudios superiores. Estos resultados llevan a preguntarse si el desinterés en la paternidad se refuerza en un sistema donde el cuidado es desvalorizado y no cuenta con el apoyo ni el reconocimiento social que se esperaría tuviese en tanto dimensión fundamental en la reproducción de la vida (Fraser, 1997).

En este estudio la paternidad se representa como una gran responsabilidad económica y emocional y, tal como se ha encontrado en otras investigaciones, la provisión de ingresos se mantiene -aunque se incluya el cuidado dentro de los ideales de paternidad-, pues reconocen la importancia de cubrir necesidades de manutención básicas para la subsistencia de hijas e hijos (Gómez-Urrutia et al., 2021; Hernández-Quirama et al., 2021; Soriano, 2016; Vizcarra & Poo, 2017). Por lo tanto, la paternidad se entiende como hacerse presente en la vida de hijas e hijos, económica y emocionalmente; eso habla de un hombre responsable, a diferencia del macho (machista) que fecunda y se va, como diría Fuller (1997). Para Hernández-Quirama et al. (2021) la insistencia sobre el proveer económico es «la expresión de una cultura patriarcal hegemónica que acentúa las relaciones de género desiguales» (p. 18), por lo que es necesario deconstruir esa asociación en el marco de las nuevas masculinidades. Además, si bien se valora y demanda a los hombres la intimidad afectiva con las hijas e hijos, cabe señalar que existen menos concesiones hacia ellos para fortalecer esos vínculos (Hernández-Quirama et al., 2021).

Surge la pregunta: ¿es posible hablar que entre jóvenes las representaciones de la paternidad se vinculan a una nueva y buena paternidad? Esta cuestión ya la habían tratado Montesinos (2004) y Olavarría (2001a, 2001b) a principios de este siglo y se observa que sigue como discurso prevaleciente entre jóvenes; entonces, ¿ese discurso se ha llevado a la práctica? Al menos en las universidades, no se ve a los hombres padres con sus hijas e hijos en los campus, sino a las madres estudiantes en labores de cuidado. Ello podría ser un aspecto que estaría dificultando avanzar hacia paternidades corresponsables, pues en la práctica son las mujeres las que siguen siendo visibles en el cuidado de hijas e hijos en el espacio universitario, porque son quienes lo realizan; mientras que los hombres son invisibles, porque no lo hacen, aunque discursivamente consideren que es relevante. Puede ser que, en un orden inconsciente, como habitus (Bourdieu, 2007), la inercia sociocultural no logre desafiar la materialidad práctica; y aunque los jóvenes nacidos a fines del siglo pasado e inicios de este crean en la igualdad entre hombres y mujeres, persista la idea de que son las mujeres insustituibles en el cuidado (Pepin & Cotter, 2017 en Gómez-Urrutia et al., 2021). Ello porque para los hombres jóvenes la imposibilidad de embarazarse y parir es la diferencia más clara y relevante con las mujeres (Poo & Vizcarra, 2020), aspecto en el que se fundamentaría todo el andamiaje de la división sexual del trabajo y el tiempo (Lamas, 1986).

Se observa la claridad entre los jóvenes de posponer o definitivamente no optar por la paternidad entre sus aspiraciones vitales (cuestión que también otros estudios con universitarios han encontrado); ellos poseen expectativas y aspiraciones para sus proyectos de vida vinculadas a logros académicos y laborales (Guajardo, 2009; Moreno-Rangel & Rincón-Silva; 2020). Para Muñoz (2015), en la nueva hegemonía masculina del mundo contemporáneo, hay un desplazamiento hacia la valorización del conocimiento y lo asociado a la intelectualidad, así como una gran estima por el éxito económico y la acumulación de capital; por ello, la paternidad puede ser interpretada como un conflicto que limita a los jóvenes, en tanto implica profundas modificaciones en sus proyectos vitales (Guajardo, 2009; Hernández-Quirama et al., 2021). Como señalaba Olavarría (2004), una diferencia central para los proyectos de vida de los hombres es que no tienen menopausia, por lo tanto, pueden procrear más allá de la edad reproductiva de las mujeres y, con ello, es posible postergar la paternidad hasta edades muy avanzadas. De ahí emergen las preguntas: ¿cómo ello condiciona los proyectos de vida de los hombres?, ¿cómo esa posibilidad de engendrar más tardíamente impacta las trayectorias de perfeccionamiento y laborales de los hombres?, ¿la paternidad tardía implicará una mayor corresponsabilidad en los cuidados?

Compartiendo que un cambio estructural en las relaciones de género requiere modificar los modos de organización de la vida privada, especialmente los que se presentan en el espacio privado (Gómez-Urrutia et al., 2021), desde la teoría social integrativa (Bourdieu, 2007; Giddens, 2015) cabe agregar que los cambios no dependen de una mera responsabilidad individual, sino también de un proyecto político-cultural estructurante. Por tal razón es fundamental que las universidades tematicen sobre el trabajo reproductivo de cuidados, en tanto actores con resonancia social hacia diferentes espacios de la sociedad y en los que se desenvolverán las y los profesionales que forman, quienes, eventualmente, podrían imprimir cambios. Realizar cursos que incorporen módulos sobre salud sexual y reproductiva desde una perspectiva de género y masculinidades, así como diagnósticos sobre sexualidad y embarazo entre la comunidad estudiantil, que considere a los jóvenes padres, y no solo a las mujeres, pudiera contribuir a visualizar que los hombres también son fecundos (Aguayo, 2020; Aguayo & Sadler, 2011; Hernández-Quirama et al., 2021; Olavarría, 2004). La paternidad juvenil puede derivar en deserción o atraso académico (Hernández-Quirama et al., 2021), por lo que las políticas educativas de las universidades podrían enfocarse en prevenir embarazos no deseados, así como en apoyar a estudiantes que serán o sean padres/madres. Es recomendable implementar programas y estrategias que permitan a las y los estudiantes acceder a educación en salud sexual y reproductiva durante la formación profesional y, a la vez, formar para una paternidad activa, corresponsable y amorosa, donde se promueva la expresión de afectos hacia hijas e hijos, que oriente en la organización de los tiempos entre cuidados, estudios y el trabajo remunerado, así como se entreguen los apoyos para el cuidado en salas cuna, jardines infantiles o ludotecas.

Una de las limitantes del estudio fue que quienes participaron no son padres ni madres, por lo que sus relatos son elaborados a partir de discursos circulantes en su entorno social (las representaciones en tanto ideas) y, en algunos casos, en la experiencia directa con amistades que sí lo son. Por ello se sugiere realizar investigaciones con estudiantes que viven directamente la paternidad. También sería interesante explorar la decisión de no ser padres entre los jóvenes, cómo ello ha sido elaborado y cuáles son sus metas y proyectos de vida.