En el transcurso de las últimas décadas, el vertiginoso desarrollo tecnológico junto al acceso masivo al servicio de Internet condujo a una fuerte presencia de dispositivos electrónicos en la vida cotidiana de muchas personas. A diferencia de generaciones anteriores, en la actualidad, los niños1 reciben estos artefactos como parte del legado de su cultura. Tablets y smartphones conviven con los clásicos objetos e imágenes con que habitualmente interactúan, tanto con fines lúdicos como de aprendizaje. Además, muchos juegos y libros tradicionales ahora también cuentan con su versión digital e interactiva.

Ante el riesgo de un uso excesivo de pantallas que desplace o sustituya la interacción social, la actividad física y las horas de sueño, diversos organismos recomendaron limitar su empleo a edades tempranas (American Academy of Pediatrics, 2016; Organización Panamericana de la Salud, 2019; Sociedad Argentina de Pediatría, 2020). Sin embargo, numerosos estudios documentaron la creciente presencia de dispositivos tecnológicos en los hogares y su utilización en la infancia (e.g., Pedrouzo et al., 2020; Rideout & Robb, 2020; Sartori et al., en revisión; Waisman et al., 2018). Así mismo, la pandemia por COVID-19 incrementó el uso de estas herramientas, acelerando el proceso de virtualización de la sociedad. Más allá de las controversias sobre su implementación, constituyeron la vía privilegiada para socializar, aprender y enseñar. Por ello, los dispositivos tecnológicos están cada vez más presentes, mediando las interacciones de niños con pares y adultos.

Dada la importancia del contexto social para el desarrollo y aprendizaje, innumerables investigaciones han abordado la interacción entre niños y adultos mediada por diversas herramientas simbólicas y en diferentes escenarios, como lectura, juegos de encastre, rompecabezas, maquetas (e.g., Jauck et al., 2015; Ninio & Bruner, 1978; Peralta, 1995, 1997; Wertsch, 1988; Wood et al., 1976). En los últimos años se sumaron estudios que indagan la interacción y aprendizaje mediado por dispositivos tecnológicos. Algunos, compararon el aprendizaje a través de imágenes digitales y medios analógicos tradicionales, destacando la guía adulta como factor decisivo en el aprendizaje infantil (e.g., Eisen & Lillard, 2020; Evans et al., 2017; Kirkorian et al., 2016; Raynaudo & Peralta, 2019; Strouse & Ganea, 2017). Otros, compararon la interacción materno-infantil mediada por dispositivos tecnológicos y libros tradicionales en la lectura de cuentos (e.g., Krcmar & Cingel, 2014; Munzer et al., 2019; Parish-Morris et al., 2013), encontrando que, cuando las madres leyeron libros electrónicos hablaron menos y el diálogo fue menos colaborativo. Las intervenciones se centraban en las características físicas del dispositivo y en su manipulación, realizando menos preguntas y comentarios sobre el contenido. Además, si bien la imagen fomentaba el interés y la motivación, también distraía a los participantes de la tarea.

En su conjunto, dichos estudios sugieren que la interacción adulto-niño presenta características particulares cuando la actividad está presentada en un dispositivo tecnológico. Por tanto, los artefactos que median la actividad parecerían modificar la estructura de la interacción.

Si bien las investigaciones en torno al uso, comprensión y aprendizaje infantil mediado por tecnologías han proliferado en los últimos años (e.g., Herodotou, 2018; Neumann, 2017; Nevski & Siibak, 2016; Plowman et al., 2008; Raynaudo & Peralta, 2019; Sartori & Peralta, 2022), aún persisten interrogantes en torno a la interacción entre niños y adultos con dispositivos tecnológicos. Son escasos los estudios observacionales llevados a cabo en los hogares, intentando preservar un enfoque más ecológico. A su vez, la mayoría de las investigaciones refieren a situaciones de lectura o al aprendizaje del léxico (para una revisión véase Almeida & Frizzo, 2021).

En función de lo expuesto, el objetivo general de esta investigación exploratoria-descriptiva fue estudiar las características que adopta la interacción entre adultos y niños en el contexto de sus hogares con un juego digital e interactivo. Se desprenden cuatro objetivos específicos: (a) analizar las características que presenta la interacción cognitiva entre niños y adultos con un juego digital e interactivo que implica la solución de un problema -el armado de un rompecabezas presentado en una tablet-; (b) elaborar un sistema de categorías analíticas que permita explorar y analizar la temática; (c) indagar la tenencia y hábitos de uso de dispositivos tecnológicos en los hogares de los participantes; (d) analizar desde una perspectiva multidimensional las variaciones de esta interacción, según tenencia y hábitos de uso de dispositivos tecnológicos en el hogar.

Método

Participantes

Participaron 20 adultos de 24 a 39 años (M=32.3) con sus niños de 2 a 3 años (M=30.85 meses). La mitad de las díadas estuvo conformada por niñas, la otra mitad por niños. Considerando que en la mayoría de los estudios sobre desarrollo infantil participan solo mamás, e intentando no reproducir estereotipos de género, en esta investigación invitamos a participar a madres y padres. Sin embargo, accedió a participar solo un papá, formando parte de la muestra.

Los participantes fueron contactados a través de las instituciones educativas a las que concurrían los niños, ubicadas en Rosario, Villa Constitución y Empalme Villa Constitución (Provincia de Santa Fe, Argentina). La investigación se llevó a cabo respetando las normas éticas nacionales e internacionales para este tipo de estudios. Se realizaron reuniones en las instituciones para informar sobre los objetivos de la investigación e invitar a participar. En todos los casos, se contó con el consentimiento informado y por escrito de los directivos de las instituciones y de los adultos responsables de los niños. De la misma manera, se consideró la voluntad del niño para participar en la tarea, todos aceptaron con entusiasmo.

Los adultos informaron que los niños no presentaban antecedentes de trastornos del desarrollo. El nivel socioeconómico puede considerarse medio. En cuanto a educación formal, siete adultos tenían estudios secundarios y 13 terciarios o universitarios. Respecto a su ocupación, 14 trabajaban de forma independiente o en relación de dependencia, dos eran estudiantes y cuatro madres trabajaban exclusivamente en las tareas del hogar y cuidado de sus niños.

Materiales

Se empleó una tablet de 10'' con una aplicación de rompecabezas digitales e interactivos disponible para ser descargada mediante una tienda de aplicaciones. La aplicación fue seleccionada por ser apropiada para la edad, contener imágenes de animales y objetos familiares para armar, de las cuales seleccionamos un gato, un perro y un caballo (Figura 1). Además, la aplicación contaba con el recurso de un personaje, Nemo, que al tocarlo ubicaba la pieza en el lugar correcto.

También se utilizó el cuestionario Tecnologías en los hogares y su uso por parte de niños (0-8 años) en Argentina (Raynaudo et al., 2017), consistente en una traducción y adaptación del cuestionario A Common Sense Media (Rideout, 2013) que indaga tenencia, hábitos y percepción del uso de dispositivos tecnológicos en el hogar. El instrumento consta, en su mayoría, de preguntas cerradas de elección múltiple y de escala Likert. A los fines del presente estudio, incorporamos una pregunta referida a la frecuencia con la que los niños armaban rompecabezas analógicos y digitales -en el Anexo A se presentan las variables y categorías estudiadas-.

Procedimiento

Se realizaron 20 observaciones seminaturalís-ticas en los hogares de los participantes. Al llegar al hogar, y con la finalidad de familiarizar a los participantes con la situación, la investigadora proponía al niño que le mostrara sus juguetes y que jugaran juntos unos minutos, mientras el padre o madre presenciaba o participaba del juego. Luego, se presentaba la tablet, y se le proponía que jugara con su mamá o papá. La tarea consistía en el armado de tres rompecabezas presentados en una tablet. Esta se basó en el procedimiento empleado por Peralta (1997) para analizar estilos de interacción cognitiva materno-infantil en una situación de resolución de problemas, que consistió en el armado de un rompecabezas con piezas de cartón.

A continuación, la investigadora recordaba al adulto el propósito de la investigación y le daba la siguiente consigna: "Te voy a pedir que armen juntos y ayudes a -nombre del niño- en el armado de tres rompecabezas: este perro, este gato y este caballo" (señalando explícitamente las imágenes). Por último, al finalizar la tarea, le solicitaba qué completar en el cuestionario referido.

Las interacciones fueron registradas en audio y video. Luego fueron desgrabadas y transcritas textualmente a protocolos para su codificación y análisis. La transcripción se realizó a modo de diálogo, reflejando la interacción de la manera más natural posible. Todas las observaciones, su posterior transcripción y codificación fueron realizadas por la primera autora.

Estrategia de análisis

Desde un enfoque microgenético se analizó el conjunto de las interacciones. En primer lugar, se revisaron diversas estrategias de análisis y sistemas de codificación (Gariboldi & Salsa, 2018; Jauck et al., 2015; Peralta, 1995, 1997; Sartori et al., 1 bn2021), y se construyó inductivamente un sistema de codificación con base en el método comparativo constante (Glaser & Strauss, 1967). La unidad de codificación fueron las verbalizaciones o conductas no verbales con sentido comunicacional de niños y adultos, dirigidas al interlocutor o a la resolución de la tarea. Cada categoría podía ser una emisión únicamente verbal, acompañada por la manipulación de la imagen o una manipulación sin acompañamiento verbal. En el caso de los niños, también analizamos si las intervenciones eran espontáneas o requeridas por el adulto.

Así, cada unidad fue codificada según las categorías del sistema construido, de carácter mutuamente excluyente y exhaustivo. La tabla 1 presenta el sistema de codificación con las categorías definidas operacionalmente y sus respectivos códigos. Se descartaron verbalizaciones que no se vinculaban con la tarea, como "Mami, ¿me abrís el alfajor?".

Tabla 1 Sistema de codificación de las interacciones adulto-niño

Respecto a las categorías de los adultos, puede establecerse una gradación desde las que implican menor hasta mayor demanda cognitiva al niño, dada por el nivel de ayuda o exigencia expresada en la intervención. Así, aquellas intervenciones acompañadas de señalamientos o arrastres de piezas proporcionan mayor orientación y pistas en la tarea.

En cuanto a las intervenciones de los niños, también se observa una gradación de complejidad ascendente, dada por la orientación de sus intervenciones a la ubicación de las piezas del rompecabezas, y por tanto, a la resolución de la tarea.

Para evaluar la confiabilidad del sistema, una segunda codificadora trabajó de forma independiente sobre una selección al azar del 25 % de los protocolos, lo cual es acorde (incluso superior) con las proporciones habitualmente presentes en la literatura (e.g., Bakeman & Gottman, 1989). Un elemento que refuerza la confiabilidad de la codificación es la duración media de las observaciones (M=6. 29 minutos). Se calculó el porcentaje de acuerdo entre codificadoras y el coeficiente Kappa de Cohen. Respecto a las categorías del adulto se obtuvo un acuerdo del 80.48 % y un índice de Kappa de 0.77. En cuanto a las categorías del niño, el acuerdo alcanzó el 86.67 % y un índice de Kappa de 0.82. En relación a las categorías espontáneas o requeridas del niño, se obtuvo un acuerdo del 94.20 % y un índice de Kappa de 0.87. En los pocos casos de desacuerdo, las diferencias se dirimieron en una segunda etapa de codificación.

En cuanto al procesamiento cuantitativo de los datos, primero se realizó un análisis de frecuencias para indagar tanto la distribución de las categorías de niños y adultos como las respuestas del cuestionario sobre uso de tecnologías en los hogares. Luego, se efectuó un análisis factorial de correspondencias múltiples desde la perspectiva francesa (Benzécri, 1976; Lebart et al., 1995; Moscoloni, 2005). Este análisis permite un abordaje exploratorio y simultáneo del conjunto de variables consideradas, en este caso, los códigos interactivos del adulto y del niño y los códigos del cuestionario de experiencia previa de uso de dispositivos tecnológicos. Se utilizó el software SPAD® 5.6 (Système Portable pour l'Analyse de Données). Por último, en función de los resultados del análisis factorial, se realizaron estudios confirmatorios bivariados mediante la prueba U Mann-Whitney. Se utilizó el software SPSS® 20.

Resultados

Categorías interactivas del adulto y del niño

Se codificó un total de 2.817 unidades, correspondientes a las intervenciones de los niños y adultos de las 20 díadas. Del total de unidades analizadas, 1.323 (46.96 %) correspondieron a los adultos y 1.494 (53.04 %) a los niños.

Teniendo en cuenta el total de intervenciones adultas, el 47.30 % se trató de manipulaciones de las piezas (señalamientos y arrastres) acompañadas de verbalizaciones, como brindar información, guiar, preguntar y responder al niño. Las verbalizaciones sin manipulación representaron un 51.90 %. Dentro de esta categoría general, se consideraron las informaciones, guías, preguntas, evaluaciones positivas y respuestas al niño. Por su parte, las manipulaciones sin verbalizaciones fueron casi nulas (0.80 %), y correspondieron a mostraciones y feedback. Así, los adultos hablaron permanentemente a los niños durante la tarea, y en gran proporción, estas verbalizaciones estuvieron acompañadas de manipulaciones de la imagen.

La mayoría de las categorías del adulto fueron feedback (46.40 %), seguido de preguntas (27.60 %), guías directas (12.90 %), informaciones (11.60 %) y mostraciones (1.50 %). La tabla 2 muestra la distribución de las frecuencias y porcentajes de cada categoría.

Tabla 2 Distribución de las categorías del adulto

| Categorías | f | % |

|---|---|---|

| M | 3 | 0.20 |

| M+v | 10 | 0.80 |

| MC | 6 | 0.50 |

| BI | 53 | 4 |

| BI+M | 100 | 7.60 |

| GD | 73 | 5.50 |

| GD+S | 88 | 6.60 |

| GD+A | 10 | 0.80 |

| P | 201 | 15.20 |

| P+S | 153 | 11.60 |

| P+A | 10 | 0.80 |

| FM | 8 | 0.60 |

| FM+V | 49 | 3.70 |

| FMC | 44 | 3.30 |

| FEP | 243 | 18.40 |

| FCE | 85 | 6.40 |

| FCE+S | 89 | 6.70 |

| FCE+A | 27 | 2 |

| FCI | 32 | 2.40 |

| FCI+S | 35 | 2.60 |

| FCI+A | 4 | 0.30 |

| Total | 1.323 | 100 |

En relación a las categorías de los niños, del total (1.494), la mayoría fueron intervenciones no verbales (75.80 %). Un 13 % fueron verbalizaciones acompañadas de manipulación de la imagen y un 11.20 % verbalizaciones sin manipulación. Además, del total de las intervenciones infantiles, un 56.60 % fueron requeridas por el adulto y un 43.40 % espontáneas. La tabla 3 muestra la distribución en frecuencias y porcentajes de las categorías.

Experiencia previa en el uso de dispositivos tecnológicos

A partir del análisis del cuestionario, se encontró que todos los participantes tenían Smart TV o Led y el 85 % (17) tenía notebook, netbook o computadora de escritorio. El 90 % (18) contaba con servicio de cable y el 85 % (17) con servicio de Internet. El 55 % (11) tenía tablet, el 35 % (7) MP3 , el 15 % (3) consola de video juegos (X-Box, PlayStation o Wii), el 5 % (1) video juegos portátiles, y ningún participante tenía e-reader.

Todos los adultos tenían smartphone y sabían en qué consisten las aplicaciones. Al indagar si habían descargado alguna aplicación para el niño en el smartphone o en la tablet, el 45 % (9) señaló que sí, el 45 % (9) que no, y el 10 % (2) no contestó. Al preguntar por el tipo de aplicaciones, indicaron que eran para aprender letras, animales, colores y rompecabezas.

Todos los niños tenían acceso a la TV, el 55 % (11) tenía su propio TV en su dormitorio. El 65 % (13) tenía acceso al smartphone, el 50 % (10) a la tablet, el 30 % (6) a la computadora y el 10 % (2) al MP3 . Ningún niño tenía acceso a e-readers, consola de video juegos y juegos portables. Al indagar qué actividades realizaban en dispositivos móviles, como smartphone o tablet, el 90 % miraba videos, el 45 % jugaba y miraba TV o películas, y a un 5 % le leían libros.

Tabla 3 Distribución de las categorías de los niños

| Categorías | Espontáneas | Requeridas | Total | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| f | % | f | % | f | % | |

| EV | 110 | 7.40 | 57 | 3.80 | 167 | 11.20 |

| EV+S | 35 | 2.30 | 68 | 4.60 | 103 | 6.90 |

| EV+A | 20 | 1.30 | 39 | 2.60 | 59 | 3.90 |

| EV+TP | 1 | 0.10 | 0 | 0 | 1 | 0.10 |

| EV+GD | 2 | 0.10 | 17 | 1.10 | 19 | 1.20 |

| Ev+u | 2 | 0.10 | 12 | 0.80 | 14 | 0.90 |

| S | 171 | 11.40 | 172 | 11.50 | 343 | 22.90 |

| A | 128 | 8.60 | 225 | 15.10 | 353 | 23.70 |

| u | 55 | 3.70 | 97 | 6.50 | 152 | 10.20 |

| TP | 19 | 1.30 | 9 | 0.60 | 28 | 1.90 |

| GD | 101 | 6.80 | 145 | 9.70 | 246 | 16.50 |

| O | 5 | 0.30 | 4 | 0.30 | 9 | 0.60 |

| Total | 649 | 43.40 | 845 | 56.60 | 1494 | 100 |

Al preguntar la frecuencia con que los niños armaban rompecabezas analógicos, el 35 % (7) señaló que frecuentemente, el 30 % (6) a veces y el 35 % (7) nunca. En cuanto al armado de rompecabezas digitales, el 15 % (3) señaló que frecuentemente y el 85 % (17) nunca.

Análisis multidimensional de datos

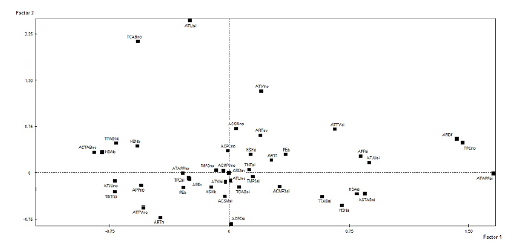

El análisis factorial de correspondencias múltiples permitió analizar las asociaciones entre las variables referidas a tenencia y uso de dispositivos tecnológicos, categorías del adulto y categorías del niño. Este análisis requiere de la diferenciación de dos grupos de variables vinculadas entre sí: el primero conformado por variables activas que constituyen los ejes factoriales y permiten la comparación de los datos; el segundo, por variables ilustrativas, que posibilitan una mejor comprensión de los ejes factoriales aunque no participan en su constitución (Moscoloni, 2005). Del total de variables, se seleccionaron como activas las referidas al cuestionario y como ilustrativas las correspondientes a las categorías interactivas del adulto y del niño. La figura 2 muestra las variables y categorías que conformaron los dos ejes factoriales.

Nota. Los nombres de las variables y categorías se describen en el Anexo A.

Figura 2 Proyección de las variables activas y sus categorías en los ejes factoriales

El factor 1 (eje horizontal), contrapuso dos grupos de categorías. El extremo izquierdo está representado por aquellas que reflejan un bajo uso de dispositivos tecnológicos (ej., el niño no juega ni usa aplicaciones en smartphone o tablet, no tiene acceso a la tablet), una baja demanda cognitiva por parte de los adultos (ej., Feedback Mostración Conjunta, Guía directa + Señalamiento) e intervenciones menos complejas por parte de los niños en la tarea (ej., Gesto de deslizar y Emisión verbal + Señalamiento). Por contraposición, el extremo derecho reunió categorías que representan un mayor uso de dispositivos tecnológicos (ej., el niño tiene acceso a la tablet, juega, mira TV, películas y usa aplicaciones en smartphone o tablet, arma rompecabezas digitales frecuentemente), mayor demanda cognitiva por parte de los adultos (ej., Feedback Corrección Explícita y Guía directa) e intervenciones infantiles más complejas (ej., Emisión verbal + Arrastre, Emisión verbal + Ubicación pieza).

El factor 2 (eje vertical), opuso otro grupo de categorías. Abajo, aquellas que refieren al uso de smartphone o tablet con fines de entretenimiento (ej., el niño mira videos para entretenerse, no le leen libros), y arriba aquellas que reflejan un uso educativo (el niño no mira videos pero sí le leen libros en smartphone o tablet). El primer conjunto de categorías, en su mayoría, se vinculó a intervenciones adultas que implican una baja demanda cognitiva a sus niños (ej.,Mostración conjunta) y a la categoría del niño tocar personaje, que expresa una intervención menos compleja. Mientras que las categorías que reflejan un uso educativo de tecnologías aparecieron asociadas mayormente a códigos de los niños tanto de menor (emisión verbal + tocar personaje, gesto de deslizar) como de mayor complejidad (arrastre), y solo a la categoría brindar información del adulto.

Análisis confirmatorios

El análisis de los cuestionarios permitió diferenciar dos grupos de díadas, las que reportaron un bajo uso de tecnologías no tenían tablet y por ende los niños no tenían acceso a estas en el hogar, y las que informaron un mayor uso tenían tablet y los niños las utilizaban. Además, el análisis factorial mostró que las variables que expresan mayor uso de tecnologías se asociaron a categorías que reflejan mayor demanda cognitiva del adulto y alta complejidad del niño en la ejecución de la tarea. Mientras que las variables que reflejan un menor uso de tecnologías se asociaron a categorías de menor demanda cognitiva del adulto y baja complejidad en la ejecución del niño.

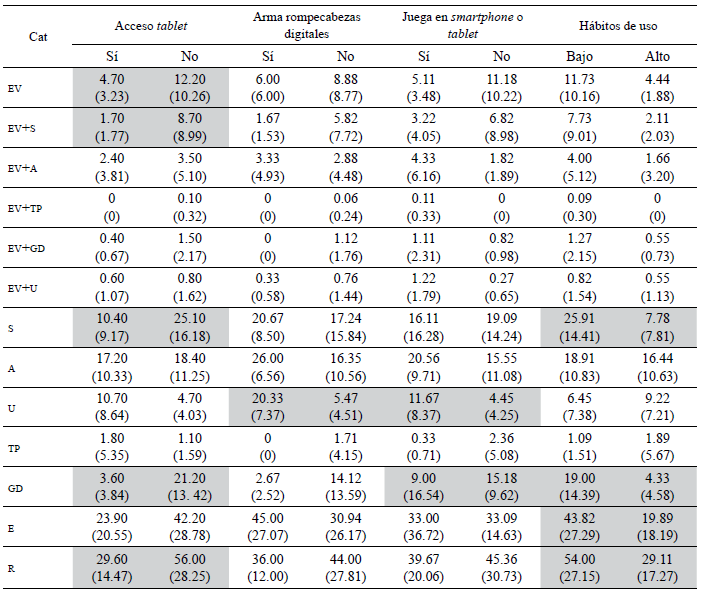

Con el propósito de confirmar estas asociaciones, se realizaron análisis bivariados comparando las frecuencias de las categorías interactivas de adultos y niños en función de las variables más determinantes en el análisis factorial: si el niño tenía acceso a una tablet, armaba rompecabezas digitales, jugaba con smartphone o tablet y reportaba un alto o bajo uso semanal de dispositivos tecnológicos. La tabla 4 muestra los resultados de las categorías de los adultos.

Tabla 4 Medias y desvíos de las categorías de los adultos en función de la experiencia de los niños con tecnologías

Nota. Las comparaciones significativas figuran resaltadas en gris.

La categoría Mostración conjunta (MC), solo se diferenció en función de si los niños jugaban en smartphone o tablet (u=31.500; p<.05). Así, fue más frecuente con aquellos niños que no jugaban con estas herramientas. La guía directa + señalamiento (GD+S), se diferenció únicamente en función de los hábitos de uso tecnologías por parte de los niños (u=24.000; p<.05), siendo más frecuente con aquellos que reportaron un bajo uso.

La pregunta (P) se diferenció en función de si los niños tenían acceso a una tablet (u=20.500; p<.05). Los adultos hacían más preguntas a aquellos niños que no tenían acceso a una tablet. Así mismo, la categoría pregunta + señalamiento (P+S), se diferenció en función de si los niños tenían acceso a una tablet (u=15.500;p<.05) y armaban rompecabezas digitales (u=5.000; p<0.5). Este tipo de intervención también fue más frecuente con aquellos niños que no tenían acceso a una tablet y no armaban rompecabezas digitales.

El feedback mostración + verbal (FM+v), se diferenció en función de si los niños tenían acceso a una tablet (u=23.000; p<.05) y de sus hábitos de uso de tecnologías (u=23.500; p<.05), siendo más frecuente con aquellos que no tenían acceso a una tablet y reportaron un bajo uso de dispositivos tecnológicos. feedback mostración conjunta (FMC), se diferenció en función de si los niños tenían acceso a una tablet (u=26.000; p<.05) y armaban rompecabezas digitales (u=7.500; p<.05), siendo más frecuente con aquellos niños que no tenían acceso a una tablet y no armaban rompecabezas digitales. feedback evaluación positiva (FEP), se diferenció únicamente en función de si los niños tenían acceso a una tablet (u=20.000; p<.05). Así, este tipo de intervención por parte de los adultos también fue más frecuente con aquellos niños que no tenían acceso a una tablet. Por último, la categoría feedback corrección explícita + señalamiento (FCE+S), se diferenció en función de si los niños armaban rompecabezas digitales (u=6.500; p<.05) y de sus hábitos de uso de tecnologías (u=20.500; p<.05), siendo más frecuente con aquellos que no armaban rompecabezas digitales y tenían bajo uso de tecnologías.

En relación a las categorías de los niños, la tabla 5 muestra los resultados.

Tabla 5 Medias y desvíos de las categorías de los niños en función de su experiencia con tecnologías

Nota. Las comparaciones significativas figuran resaltadas en gris.

Las categorías emisión verbal (EV) y emisión verbal + señalamiento (EV+S), se diferenciaron en función de si los niños tenían acceso a una tablet (u=23.500; p<.05; u=18.000; p<.05). Así, las categorías que implican que los niños hablaban sin manipular la imagen, o bien, que hablaban y solo señalaban, fueron más frecuentes en aquellos que no tenían acceso a una tablet.

El señalamiento (S) se diferenció en función de si los niños tenían acceso a una tablet (u=19.500; p<.05) y de sus hábitos de uso de tecnologías (U =10.500; p<.005), siendo más frecuente en aquellos que no tenían acceso a una tablet y reportaron un bajo uso. El gesto de deslizar (GD) se diferenció en función de si los niños tenían acceso a una tablet (U=5.000;p<.005), jugaban en smartphone o tablet (U =23.000;p<.05), y de sus hábitos de uso de tecnologías (u=14.500; p<.05). Esta categoría también fue más frecuente en aquellos niños que no tenían acceso a una tablet, no jugaban en smartphone o tablet y reportaron un bajo uso.

En cuanto a la categoría ubicación pieza (U), se encontraron diferencias estadísticamente significativas en función de si los niños armaban rompecabezas digitales (U =1.000; p<.05) y jugaban en smartphone o tablet (U =22.000; p<.05). Así, fue más frecuente en aquellos niños que armaban rompecabezas digitales y jugaban en smartphone o tablet.

Las intervenciones espontáneas (E) de los niños, se diferenciaron solo en función de sus hábitos de uso de tecnologías (U =18.500; p<.05), siendo más frecuentes en los que reportaron un bajo uso. Por último, las intervenciones requeridas (R), se diferenciaron en función de si los niños tenían acceso a una tablet (U =20.000; p<.05) y de sus hábitos de uso (U =19.000; p<.05), siendo más frecuentes en aquellos niños que no tenían acceso a una tablet y tenían un bajo uso.

Discusión

La presente investigación tuvo por objetivo general estudiar las características que adopta la interacción entre adultos y niños en el contexto de sus hogares, cuando se presenta un juego digital e interactivo que implica la resolución de un problema. Específicamente, se exploró y analizó la interacción cognitiva adulto-niño en el armado de rompecabezas presentados en una tablet. Se construyó un sistema de categorías para analizar el conjunto de las interacciones. Además, se indagó la tenencia y hábitos de uso de tecnologías en los hogares, y desde una perspectiva multidimensional, se analizaron las variaciones de la interacción según su tenencia y hábitos de uso. Para responder a estos objetivos, se efectuaron observaciones seminaturalísticas en los hogares de los participantes, proponiéndoles armar tres imágenes de rompecabezas en una tablet. También, se solicitó al adulto completar el cuestionario Tecnologías en los hogares y su uso por parte de niños (0-8 años) en Argentina (Raynaudo et al., 2017).

En su conjunto, los resultados mostraron que tanto adultos como niños participaron activamente en la resolución de la tarea propuesta. A diferencia de investigaciones con niños de edades similares a las estudiadas en esta investigación (e.g., Gariboldi & Salsa, 2018; Jauck et al., 2015; Peralta, 1997), los niños intervinieron en mayor proporción que los adultos, y en gran medida, estas intervenciones fueron espontáneas. Esto constituye un hallazgo novedoso, probablemente debido a las características de la herramienta aquí empleada que generaron gran interés en los niños. En su mayoría, se trató de conductas no verbales, específicamente arrastres, señalamientos, gestos de deslizar y ubicaciones de las piezas.

Los adultos hablaron permanentemente a los niños y casi la mitad de sus verbalizaciones estuvieron acompañadas de manipulaciones de la imagen, como señalamientos y arrastres de las piezas, a través de las cuales brindaban orientación y pistas. La mayoría de sus intervenciones fueron en respuesta a las de los niños como evaluaciones positivas y correcciones, lo que ilustra la gran participación infantil. Los adultos preguntaron, guiaron y brindaron información, mientras que mostrar al niño cómo ubicar una pieza fue una intervención infrecuente.

Estos resultados difieren de los de Peralta (1997), quien encontró que las madres guiaron a sus niños solo verbalmente en el armado de un rompecabezas analógico, siendo la palabra con apoyo no verbal poco frecuente. Lo distintivo de los resultados aquí informados podría relacionarse con las características de la herramienta empleada y, además, a que en su mayoría, los niños no tenían experiencia en el armado de rompecabezas digitales. Por ello, los adultos probablemente acompañaron en gran medida sus preguntas, guías y respuestas con apoyo no verbal, a fin de brindar mayor orientación. Así mismo, la interactividad de la imagen posiblemente generó mayor interés y motivación en los niños (Krcmar & Cingel, 2014), lo que podría explicar su gran participación en la tarea, a pesar de la dificultad.

En cuanto a la tenencia de dispositivos tecnológicos, en línea con otros estudios (eg., Pedrouzo et al., 2020; Rideout & Robb, 2020; Sartori et al., en revisión; Waisman et al., 2018), se encontró una fuerte presencia de tecnologías. Sin embargo, en relación a los hábitos de uso, emergieron dos grupos diferenciados de díadas. Por un lado, aquellas que reportaron un bajo uso de tecnologías aunado a que los niños no tenían acceso a una tablet en sus hogares. Por otro, aquellas que expresaron un mayor uso de tecnologías y los niños frecuentemente utilizaban tablets.

A partir del análisis factorial y de análisis confirmatorios, se encontró que distintas categorías del adulto y del niño se diferenciaron en función de la experiencia previa de los niños con tecnologías. Con los niños que tenían menor experiencia, las intervenciones adultas en general, implicaban una baja demanda cognitiva como mostraciones, guías acompañadas de señalamientos, preguntas y evaluaciones positivas. En estos niños fueron frecuentes intervenciones espontáneas y requeridas de baja complejidad como gestos de deslizar, señalamientos de las piezas y verbalizaciones sin manipulación. La presentación de una actividad en una tablet era una novedad para ellos, generando gran interés, lo que podría explicar tanto la espontaneidad de sus intervenciones como los requerimientos adultos dirigidos a que intervengan. Respecto a los niños que reportaron mayor uso de tecnologías, no encontramos variaciones significativas en los distintos tipos de intervenciones adultas, y los niños ubicaron las piezas del rompecabezas con mayor frecuencia. Si bien estos resultados confirman hallazgos reportados en otros contextos y tareas (e.g., Gariboldi & Salsa, 2018; Jauck et al., 2015; Peralta, 1995, 1997), al mostrar que las estrategias adultas se ajustaron al nivel de competencia percibida en los niños (Wertsch, 1988; Wood et al., 1976), resultan interesantes por aportar evidencia sobre la interacción específica con dispositivos tecnológicos táctiles. Las imágenes provistas por tablets y smartphones tienen características distintivas, por lo que no es posible extender a ellas resultados referidos a la interacción con otras herramientas (Sheehan & Uttal, 2016). La principal característica es que son interactivas, es decir, responden instantáneamente y en función de las intervenciones del usuario. A través de la manipulación física de las representaciones digitales el dispositivo proporciona respuestas, señales sociales y pragmáticas que hasta el momento solo podían ser provistas por otro ser humano (Sartori & Peralta, 2022).

En este marco, surgieron interrogantes que orientaron esta investigación en torno a las características que adopta la guía adulta cuando una actividad se presenta en un dispositivo tecnológico, y a cómo la interacción social se amalgama con la interacción con el dispositivo (Troseth et al., 2016). Los juegos digitales posibilitan, a través de recursos multimedia, como en este caso el personaje Nemo, que la interacción social se vea parcialmente sustituida por la interacción con la pantalla como estrategia para asistir en la resolución de problemas. Sin embargo, en este estudio los adultos no instaron a que los niños se valgan de este recurso y los niños recurrieron escasamente al personaje para ubicar las piezas del rompecabezas. Si bien los niños intervinieron en mayor proporción, los adultos guiaron activamente a sus niños en la solución del problema propuesto, adecuando sus intervenciones al nivel de experticia percibida del niño con la herramienta. Así, con aquellos niños que reportaron un bajo uso de tecnologías fueron más frecuentes intervenciones menos exigentes y más directivas, mientras que con aquellos niños con mayor experiencia fueron de baja y de alta demanda cognitiva.

En este estudio no se realizó una comparación directa entre el armado de los mismos rompecabezas presentados en la tablet con su versión analógica, lo que quizás constituye una limitación en cuanto a las conclusiones acerca del impacto del tipo de soporte en el estilo de interacción cognitiva. En futuras investigaciones se planea realizar esta comparación e incluir niños mayores, lo que permitirá precisar el impacto e interjuego entre la edad y el soporte en que se presenta la actividad en los estilos de interacción. Además, sería interesante incluir en el cuestionario preguntas referidas a las competencias digitales de los adultos y a patrones de crianza e interacción, entre otras variables intervinientes que pudieran complementar los datos.

En suma, dada la proliferación de investigaciones en torno al uso, comprensión y aprendizaje infantil mediado por pantallas (e.g., Eisen & Lillard, 2020; Herodotou, 2018; Nevski & Siibak, 2016; Raynaudo & Peralta, 2019; Sartori & Peralta, 2022), este estudio se distingue por abordar un tema escasamente investigado, como las características que adopta la interacción entre adultos y niños con un juego que implica la solución de un problema presentado en imágenes interactivas. Considerando que la gran mayoría de las investigaciones provienen de Estados Unidos y Europa, este estudio aporta evidencia en nuestro contexto, específicamente en Argentina, lo que podría contribuir al debate actual y local sobre la implementación de estas herramientas en la infancia.

Si bien las conclusiones emergen ante una única observación de cada díada, se destaca su validez ecológica. Las observaciones fueron realizadas en los propios hogares tras conocer a la investigadora y familiarizarse con la situación. Otro valioso aporte está dado por el abordaje microgenético y la construcción de un minucioso sistema de categorías de análisis, que podría servir de referencia para futuras investigaciones que se propongan analizar interacciones entre niños y adultos con dispositivos tecnológicos.

Los resultados presentados, en relación con estudios sobre interacción materno-infantil en el armado de rompecabezas analógicos (Peralta, 1997), y con investigaciones sobre situaciones de lectura en dispositivos tecnológicos (e.g., Krcmar & Cingel, 2014; Parish-Morris et al., 2013), sugieren que el soporte que media la actividad modifica la estructura de la interacción, y que a su vez, está ligado a la experiencia previa de los niños con tecnologías.