Introducción

El Perú ha cumplido 200 años de vida republicana. La pandemia definitivamente arruinó las pomposas celebraciones, que seguro iban a estar a tono con el carácter heteronormativo y preocupantemente homofóbico que se ha instaurado en nuestro Estado, y que ha devenido en una estructural negación y obstrucción de nuestros derechos (Álvarez, 2014), situación que puede definirse como una política pública por omisión (Béjar, 2011), la cual se traduce como: i) el comportamiento sistemático de negación a toda propuesta normativa enfocada en la población LGBTIQ+1 y ii) la exclusión deliberada por parte del Estado, lo que también implica 'invisibilizar' nuestras existencias (Álvarez, 2018).2

Frente a dicha situación de negación e invisibilidad, que se ha convertido en nuestro cotidiano y que nos convierte en uno de los países con menores avances en derechos en la región, y teniendo delante el hito de conmemoración del Bicentenario de nuestra independencia, fue por lo que decidimos sacar adelante el proyecto editorial denominado "Estampas Limeñas", el cual se fundamenta en la recuperación de 'escenas' ligadas a personajes sexo-genéricos diversos y algunas de sus experiencias que consideramos resaltantes para el proceso de recuperación de la memoria marica.

Sin duda alguna, queremos y debemos reconocer que este proyecto no tiene aspiraciones de rigurosidad científica, basada en la objetividad, neutralidad y distancia entre un sujeto y un objeto de investigación; sino, más bien, tiene la pretensión de materializar un ejercicio/ensayo de recuperación y (re)construcción de la memoria marica de la ciudad de Lima, pero que igual posee fundamentos teóricos y metodológicos que pasaremos a explicar en el siguiente capítulo. Podría decirse que este proyecto es un híbrido entre el relato de ficción y la narrativa histórica, pues el desarrollo de las estampas usa fuentes históricas, mediáticas e incluso testimoniales y autobiográficas/autoficcionales, pero con la intención de 'recrear' vivencias y escenarios posibles que consideramos 'corresponden' a una existencia marica común, frente al vacío que tenemos en el país sobre nuestra memoria. Por tanto, si bien hacemos uso de fuentes, estas no se orientan a determinar certezas ni argumentos concluyentes en relación con ciertas situaciones históricas, pues se parte de ciertos hitos de los cuales hay muy poca o nula información, ya que nuestra existencia republicana ha sido bastante discriminatoria, invisibilizante e indiferente en lo que corresponde a las vivencias maricas. Nuestra principal herramienta que desafía ese olvido y se "revela" frente a ese ocultamiento es el uso de la imaginación, impregnada de sensaciones, sensibilidades e intuiciones, y que forman parte de una capacidad epistemológica para imaginar otras historias, otros pasados, otras vivencias, y que nos abre la posibilidad de recuperar nuestro lugar y nuestra presencia en diferentes momentos de nuestra vida republicana.

Como promotores del proyecto, decidimos ir colocando las estampas en un blog denominado "Two Princess", y que habíamos creado para socializar temas de interés de diversidad sexual, como notas o comentarios políticos y de actualidad, pero centrados en la reivindicación del sujeto marica y travesti.3

Este proyecto está alineado teórica y metodológicamente a dos procesos muy importantes en la región de recuperación de la memoria. El primero, el "Archivo de la Memoria Trans Argentina", proyecto iniciado por dos activistas y fundadoras de la Asociación de Travestis Argentinas (ATA), con la finalidad de recuperar la memoria de las compañeras travestis sobrevivientes y que se encuentran en el exterior del país, y a través de diferentes formatos, como fotografías, relatos, diarios, revistas, que se iban compartiendo en las redes sociales. Este proyecto es esencial, debido a que:

Desde el Archivo, ensamblamos recuerdos para hacer el retrato de las amigas que ya no están. En la disputa por la versión real de la anécdota, descubrimos detalles que habíamos olvidado, pero que otra compañera guardó y que están en la órbita de nuestras estrellas. Miramos con nostalgia, alegría y dolor hacia adentro para traer entre todas el olor del perfume que la caracterizaba; ese timbre de voz que era sólo de ella; sus gestos; su cuerpo; las anécdotas más tragicómicas de calabozos y policías; quién la bautizó para siempre con ese apodo que no figuraría jamás en un DNI; el furor del traje para la gran fiesta de carnaval; la nueva familia en París, Roma, Villa Madero; los días previos a su muerte; y las noches por rutas, avenidas y bosques o los departamentos privados. Nuestra realidad siempre fue lucha y resistencia. Y un brillo intenso en los labios. (Archivo de la Memoria Trans, 2020)

El segundo es el trabajo inspirador del "Movimiento Maricas Bolivia", el cual demanda desde su autodefinición "marica" resignificar el insulto a través de un acto de provocación, reivindicando las existencias marica-machorra-trava, pero desde el reconocimiento como indias-indígenas-cholas.

Resignificar la palabra marica y asumirlo, políticamente, viene a desmoronar ese aparato lingüístico que usa el homofóbico para desplazar, violentar y asesinar. Asumimos lo afeminado, femenino, sodomita, para posicionar nuestras corporalidades y sexualidades. (Soliz, 2019)

Sin duda alguna, la experiencia interseccional de este colectivo boliviano alentó a esta propuesta de hacer una crítica a los términos importados de gay, trans, queer, por estar en nuestro contexto asociados a determinados grupos de clase, raza y de cierta hegemonía corporal, y que a partir de su emergencia han estereotipado, marginado y racializado las 'otras' existencias, que han sido nombrados desde el insulto: el cholo, el cabro, el rosquete, la travesti, la machona, la chito, el feo, el gordo, la marica pobre, el flete.4

Así, es desde estas dos experiencias que el proyecto de las estampas decide apostar por una recuperación y (re)construcción de la memoria no desde lo blanco-gay-trans-queer (que en Perú está asociado a cierta forma de privilegio), sino, más bien, por recuperar las historias desde el margen, lo que se ha instituido como periférico, pero que también dialoga con los primeros, como se evidencia en la construcción e interacción de los personajes recreados. Igualmente, la iniciativa, en su forma, figura y narrativa, se inspiró en escritores autobiográficos como Salvador Novo en "Estatua de Sal", Reinaldo Arenas en "Antes que Anochezca", Pedro Lemebel en "Crónicas del Sidario"; y de manera especial en la propuesta técnica de la autoficción de Pedro Almodóvar, que se hizo más evidente en su película "Dolor y Gloria", estrenada en 2019. De este último creemos que nos influenció el modo en que el cineasta se apropia de vivencias, experiencias y memorias para proyectarlas en una propuesta personal que deja abierta la posibilidad de realidad o ficción. En una nota deja sentado la inspiración para este trabajo:

Pedro Almodóvar no probó nunca la heroína. Pero durante los años ochenta estuvo rodeado de muchos amigos enganchados a la droga. Es, quizás, el ejemplo más dramático que el cineasta utiliza para mostrar al público cómo cuenta su propia vida en Dolor y gloria. "He hecho mía la memoria de los que me rodean", afirma. (Almodóvar, 2019)

El proyecto se convierte entonces en un grito reivindicativo por la visibilidad de nuestras ancestras en la historia, ante la falta de un registro físico y documentario.5 No debe entenderse este como un capricho o un arrebato literario de maricas furibundas, menos como un trabajo meramente anecdótico o lúdico, sino como un esfuerzo por el rescate de lo que creemos una potencialidad de hecho histórico, mediante la recreación de las experiencias de diversos personajes que tuvieron/ debieron tener presencia en los diferentes pasajes de nuestra vivencia como país, y haciendo uso del eje imaginación-posibilidad-intuición-reivindicación. Evidentemente, no aspiramos a determinar que 'la historia ocurrió de tal forma', sino, más bien, queremos presentar un posible escenario, producto de la implementación de nuestra 'mirada e imaginación' marica, que hace uso y se moviliza sobre un repositorio de experiencias y anécdotas que creemos 'compartidas'. En otros términos, las "Estampas Limeñas" constituyen una reivindicación y una conmemoración a los sujetos y comunidades disidentes sexuales en la historia peruana, marcada por su homofobia institucionalizada.

¿Por qué no tendríamos el derecho a imaginar otras historias?, o ¿por qué estaríamos imposibilitados de hacerlo? ¿Quién nos habilita para vislumbrar otros escenarios posibles? ¿Quién otorga el derecho de recrear o (re)inventar a nuestras ancestras? ¿Es la sociedad heteronormativa y patriarcal, el núcleo homonormativo desde sus jerarquías blancas y clasistas, o la academia tanto hetero- como homonormativa?

Creemos que hacer estas preguntas es darles poder a dichos sistemas jerárquicos e institucionalizados, por lo que esta propuesta busca fragmentar ese poder instaurado e irrumpir como una posibilidad de registro/discurso posible nuestra propia conmemoración de independencia, una historia otra a partir de referencias que vendrían a encajar en un sistema marica intersubjetivo de experiencias. Por tanto, este trabajo asume la crítica a los imaginarios sociales colonizadores de poder y a la forma de construir conocimiento que, si bien renuncia a una cientificidad positivista, asume al mismo tiempo la responsabilidad y el rigor en el uso de las pocas fuentes para construir un relato coherente con las características de las épocas que se han abordado, pero también incorporando la intuición, la imaginación y la reivindicación maricona.

El giro epistémico: la propuesta teórica y metodológica marica para recuperar y (re)construir nuestra memoria

El antecedente más inmediato de este proyecto ha sido algunos trabajos que podríamos colocar bajo el rótulo de socioarqueología, y se centran en el intento por tratar de (re)construir las dinámicas, sistemas y roles en relación con el ejercicio de la sexualidad y el género en el Perú prehispánico, y principalmente encontrar evidencia de la existencia de los 'sujetos duales', como en el caso de Mesoamérica y aridoamérica (Marcos, 2011; González, 2014; Désy, 1980), entidades que encarnarían tanto la fuerza femenina como masculina, y que en el Perú está representado principalmente por la figura y deidad del Chaqui Chinchay, definido como el "apo de los Otorongos, en cuya guarda da a los ermafroditas, e indios de dos naturas" (De Santacruz Pachacuti Yamqui, 1968, p. 299), y que fue registrado en su momento por cronistas españoles, existiendo una referencia clave en la siguiente escena:

Verdad es que generalmente entre los serranos y yungas ha el demonio introducido este vicio debajo de especie de santidad, y es que cada templo o adoratorio principal tiene un hombre o dos o más, según es el ídolo, los cuales andan vestidos como mujeres dende el tiempo que eran niños, y hablaban como tales, y en su manera, traje y todo lo demás remedaban a las mujeres. Con éstos, casi como por vía de santidad y religión, tienen las fiestas y días principales su ayuntamiento carnal y torpe, especialmente los señores y principales. (Cieza de León, 2000 [1692], p. 259)

Dado que a partir de la evidencia historiográfica de las crónicas y arqueológica (Kauffmann, 1978; Larco, 1965; Espinoza, 2014; Woloszyn y Piwowar, 2015) se puede intuir la mayor presencia de estos sujetos en la zona norte costera del país, por lo que decidimos enfocar nuestra atención en la cultura moche (200-800 d. C.), e hicimos el ejercicio de imaginar y deslizar otras posibles prácticas sexuales de sacerdotes, guerreros y señores principales, incluido el propio Señor de Sipán (Alvarez, 2017). Este ejercicio no fue caprichoso, sino que se hizo en función de la experiencia que teníamos -y que aún es vigente- en relación con la existencia de espacios homoeróticos en la zona, como los chicheríos, en donde se bebe la célebre chicha de jora6 (Álvarez, 2019). Además, en este ejercicio se puso en marcha un proceso de "mariconización"7 del espacio material, pues ello "puede dar una mayor comprensión de la actitud, los comportamientos, los deseos, la existencia misma de los que los frecuentaban" (Eger, 2007, p. 150).

Las reacciones fueron las esperadas, desde la arqueología se ha negado rotundamente la posibilidad de pensar otras posibles prácticas que no tengan relación directa con la reproducción,8 es decir, se cumplía lo que Rubin decía acerca de las tendencias que han inhibido el desarrollo de investigaciones imparciales de la sexualidad y de lo erótico, centradas principalmente en el esencialismo y las jerarquías sexuales (citado por Voss y Schmidt, 2000, p. 3).

Mencionado esto, podríamos decir que las "Estampas Limeñas" constituyen un trabajo de arqueología por la tarea de búsqueda de evidencia material sobre las vivencias y existencias de sujetos maricas y travestis que han estado presentes y/o invisibilizados en ciertos hitos de la historia de nuestra república. Dicho trabajo, como se ha mencionado, no fue nada sencillo, teniendo que recurrir a distintas fuentes y registros, sobre las cuales se implantó la maquinaria de lo que denominamos la "epistemología marica".

Un primer aspecto que conforma dicha epistemología y que permite la "mariconización" de la historia y que se materializa en las estampas, es el reconocimiento de un "nosotros" marica que atraviesa tiempo y espacio.9 Este aspecto debe entenderse desde la sociología fenomenológica (Schutz, 1972), e implica un repositorio de vivencia/conocimiento intersubjetivo localizado y corporeizado que se va acumulando y trasmitiendo entre generaciones; siendo ahora este nosotros el que recrea y proyecta los escenarios y los personajes haciendo uso de esos aprendizajes y experiencias acumuladas.10 Además, esta incorpora y reivindica el carácter de nuestra dualidad, en donde "todo tiene identidad de género móvil y en desplazamiento constante. Por tanto, la feminidad tiende a transitar a la masculinidad y viceversa" (Marcos, 2011, citado en González, 2014, p. 287). Por tanto, asumir esta dualidad y fluidez como principio social y simbólico, nos permite (re)construir otro sentido de apreciación e interpretación de la historia y sus sociedades: el ejercicio de poder para "mariconizar" desde la sociedad moche del Señor de Sipán hasta el día de nuestra independencia, pasando por la ocupación de Lima o los tumultuosos años de crisis política y económica de finales del siglo XX.11

Asimismo, la propuesta asume un carácter decolonial; y ello responde al hecho que el Perú aún carga con rezagos coloniales de un sistema raza/clase jerárquico (Quijano, 1988), que evidentemente buscan instaurar un sistema válido de conocimiento y de verdad, principalmente heteronormativo. Por tanto, es importante mencionar que esta propuesta renuncia a la exigencia -y por tanto al poder- de construir 'la verdad' en relación a las vivencias seleccionadas como hitos clave en nuestra historia marica, sino, más bien, asume como una licencia epistémica la oportunidad de (re)contruir otras historias posibles, debido a la inexistencia de registros de memoria y la acción destructiva e invisibilizadora frente a nuestras existencias.12 Frente a ello, esta licencia para (re)crear, (re)construir y también ficcionar la historia constituye una estrategia y un recurso de resistencia frente a toda esa indiferencia histórica, y en ese acto indiscutiblemente se busca preservar nuestra memoria. Sin duda alguna, poner a marchar esta maquinaria que busca (re)leer, (re)interpretar y (re)escribir la historia, trajo angustia teórica y metodológica, pues nos enfrentábamos al reto de operar desde nuestra propia -aunque compartida- experiencia corpórea, personal, mental y emocional. Por ello, en dicho proceso hubo un involucramiento personal-comunitario-histórico, pues si bien el eje es la vivencia personal, esta está relacionada con otras biografías personales que interactúan, y a la vez está inmersa en una realidad histórica, llena de permanencias y tensiones de cambio, así como de resistencias.

Por tanto, la aplicación de esta licencia para recrear y ficcionar ciertos pasajes históricos desde una perspectiva decolonial asumió ciertas premisas. La primera, asume el hecho de autorreconocernos como sujetos colectivos maricas epistémicos, con capacidad reflexiva y que otorgamos sentido a nuestras acciones y a la realidad social. Además, para alejarnos de todo modelo de investigación positivista asumimos que nuestra enunciación no debe ser desde una posición neutral o "punto cero" (Castro-Gómez, 2005), sino que reconocemos nuestra implicación en el objeto/sujeto de observación y nos enunciamos desde la vindicación cognoscente13 y política, recogiendo al mismo tiempo en nuestra experiencia y corporeidad toda la subordinación producto de los tropos transculturadores (Horswell, 2010) impuestos desde la colonia, como la sodomía (Molina, 2017) o la hechicería (Brosseder, 2018), y que han operado en la construcción de nuestras actu"les vivencias subyugadas, la cual se refleja en la categoría del "indio sodomita' (Molina, 2010), y que justificó la conquista y explotación de los pueblos de los Andes; y que, principalmente, redujo la heterogeneidad sexual indígena.14 Este reconocimiento ayudó a nuestra constitución como sujetos partícipes de un repositorio comunitario de experiencia y conocimiento 'marica'.

La segunda aborda el tema de la raza y la clase, por lo que la propuesta posiciona a la "marica" antes que al "gay", a la "loca" antes que al "queer", a la "travesti" antes que a la trans, desde sus existencias negras, indias, cholas, pobres, etc., pero en igual interacción con las otras maricas, locas, travestis, blancas y privilegiadas. Además, la primera enunciación tiene un sentido de reivindicación identitaria y también un sentido de apropiación de un espacio corpóreo históricamente negado, invisibilizado y subalternizado, lo cual busca asemejarse al proceso de reconocimiento de Sylvia Rivera y Marsha P. Johnson como figuras claves en la lucha de los derechos civiles, políticos y económicos de la comunidad LTGBIQ+ en los Estados Unidos, siendo la primera una persona latina y la segunda una persona afro, aparte de ser mujeres travestis, racializadas, pobres y excluidas del sistema (Nothing, 2017).15

Desde estas dos premisas, la propuesta intenta también presentar una crítica al imaginario colonizador con la finalidad de deconstruir gran parte de las estructuras de poder y dominación (Ríos, 2011) en el sistema sexo/género, los cuales se han institucionalizado en "esquemas interpretativos de la realidad, socialmente legitimados, con manifestación material en tanto discursos, símbolos, actitudes, valoraciones afectivas y conocimientos legitimados" (Cegarra, 2021, p.1). Dichas estructuras han negado y/o subalternizado nuestras existencias, cuerpos, sentires, por un lado, intentado "homonormativizar" nuestras existencias, a través de figuras "gays" hegemónicas; y por otro, construyendo un discurso que ha estereotipado, racializado e invisibilizado ciertas vivencias.16 Por tanto, se busca reivindicar las vivencias de esos "otros": indígenas, afro, pobres, mestizos, travestis, trabajadores sexuales, pero que interactúan también con esos "otros" en diferentes contextos plurales.

En relación con la memoria, queremos mencionar que este proyecto busca a entender la "memoria" no como una reconstrucción fidedigna o "exacta" de los hechos, a partir de la búsqueda y seguimiento de fuentes oficiales. Esta iniciativa reconoce previamente un contexto histórico republicano en conflicto con nuestras existencias, en el cual "la memoria de un periodo de violencia es como un campo de batalla, donde las muchas memorias de sus actores y protagonistas entran en confrontación por lograr una posición hegemónica" (Jelin, como se cita en Ulfe, 2013, p. 89); y a la fecha, los diferentes mecanismos institucionales han ganado en posicionar una historia fragmentada, sin nuestras presencias. Es por ello que las estampas de alguna forma buscan constituirse en esas 'memorias fijas' que según el antropólogo Carlos Iván Degregori requieren la nación y sociedad peruanas, "como signos, símbolos, imágenes, objetos, textos, entre otros, para a través de ellos acceder a la verdad" (Ulfe y Milton, 2010, p. 216).

Asimismo, dado lo fragmentado y precario que el proceso de recuperación de nuestra memoria ha sido en nuestro país, es por lo que consideramos que la ficción y autoficción constituye también un proceso de recuperación y (re)construcción de memoria17 que, desde una perspectiva de crítica al poder, no buscamos contraponer una memoria oficial y verdadera a una ficticia y errónea. En ese sentido, podríamos decir que este ensayo experimental se ubicaría dentro del constructivismo radical, si es que se pregunta o exige su posición dentro de la historiografía, ya que asume que

las narraciones propias de la ficción pueden implicar también reivindicaciones de verdad en un nivel estructural o general, pues aportan discernimientos acerca de fenómenos como la esclavitud y el Holocausto, ofrecen una lectura de un proceso o un periodo, o generan una "sensibilidad" ante la experiencia y la emoción que sería muy difícil de conseguir a través de métodos documentales estrictos. (LaCapra, 2005, p. 38)

Ahora, en las estampas, el uso de la ficción y la autoficción ha sido en grados diferentes, pues en muchos de los episodios históricos ha sido más factible encontrar personajes y situaciones abiertamente "maricas", pero en otros ha sido casi imposible. Por tanto, el uso de la ficción en la (re)construcción de las escenas ha ido acompañando el proceso de licencia que hemos explicado anteriormente.18 Al lado de este proceso, el uso de la imaginación/ficción ha sido central, principalmente como contestación a esas preguntas sin respuesta, a esas vivencias sin o con poca evidencia material e inmaterial; buscando ser el contenido para ese vacío histórico; pero principalmente para transformar el imaginario homofóbico colonizador.

Esto último es importante, ya que "los imaginarios operan en la construcción social de la memoria, [por lo que] la deconstrucción del pensamiento colonizador tiene una conexión importante con el imaginario social" (Díaz et al., 2020, p. 7). Por consiguiente, siguiendo a Castoriadis (2013), la propuesta apela a la necesidad de transitar de "lo instituido" a "lo instituyente", es decir, a asumir una perspectiva crítica frente a lo que se ha establecido como instituido, a través del sistema hetero- y homonormativo. Además, se asume en dicho proceso la liberación de un imaginario social instituyente (entendida como fuerza creadora individual y colectiva), el cual, si bien se sustenta en la imaginación radical, esta no es abstracta, sino que es una imaginación "marica" territorializada, localizada, con contenido en la propia experiencia personal y colectiva, que busca construir/instituir "nuevas epistemologías, narraciones, y testimonios expresados y narrados desde las alteridades" (Díaz et al., 2020, p. 7) en la historia, que son nuestras ancestras "maricas". 19

Desde esa enunciación territorializada empezamos a (re)construir, pues nuestra memoria ha sido invisibilizada, y algunas veces tergiversada. Dicha acción además recupera un poder históricamente arrebatado, y con ese poder preguntamos ¿por qué la vivencia marica no puede construir un nuevo registro que difiera de la que ya existe institucionalmente? ¿Qué limita ese ejercicio de mariconizar críticamente la realidad social? Creemos que las "Estampas Limeñas" es un intento de recuperar ese poder arrebatado, y bajo ese conocimiento "marica" que se produce y reproduce en el cotidiano busca extrapolar esa experiencia en el proceso de reconstrucción de nuestra historia, nuestras vivencias, con el objetivo de dejar sentado nuestra participación en ella.

Construyendo la propuesta

La recuperación y (re)construcción de la memoria marica en estos doscientos años de vida republicana desde el uso de la imaginación radical y con la finalidad de reclamar y posicionar nuestra visibilidad, inició con la tarea de identificar y recolectar las vivencias, experiencias, anécdotas e hitos que han y/o habrían podido marcar ciertos personajes en la historia, quienes desafiaron la norma sexo/genérica institucionalizada.

Los espacios y las vivencias que se han recuperado abren la posibilidad para la "mariconización" de nuestra historia, a partir de la recuperación de personajes en su diversidad: indios, mestizos, negros, blancos, pobres, ricos, clasemedieros, mujeres, travestis, bisexuales, enclosetados, escandalosos, prostitutos, considerando además las relaciones de poder entre ellos.

Como se había mencionado, la densidad de "imaginación y/o ficción" que se ha versado sobre cada una de las estampas varió de acuerdo con la información que se ha tenido en referencia a dichos hitos identificados. Por ejemplo, una serie de situaciones históricas sí han tenido cobertura académica, pública y mediática, y ha sido posible llevar a cabo la recuperación de algún tipo de información referente tanto de personajes, en el caso de Ño Juan José Cabezudo, el cocinero "maricón" más famoso de la ciudad de Lima a comienzos del siglo XIX y que fue testigo de la proclama de nuestra Independencia en julio de 1821, como de situaciones, por ejemplo, el "escandoloso" acontecimiento de "La Laguna", definida como una fiesta de "maricones" ocurrida en el verano de 1959 en el distrito de Barranco en conmemoración del inicio de los Carnavales y que tiene mucha similitud a la ocurrida en México en 1901, conocida como "El baile de los cuarenta y uno", o la visita de tres travestis al Congreso de la República en diciembre de 1978 para dejar una petición referida a los derechos que deben ser respetados para nuestras comunidades, y a la vez de promocionar también una puesta en escena denominada "Travestis en la Prostituyente", haciendo alusión a la Asamblea Constituyente convocada por el general Francisco Morales Bermúdez para preparar el retorno del país a un sistema democrático, luego de diez años de un Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, iniciado en 1968 por el golpe de Estado liderado por el general Juan Velasco Alvarado.

La documentación no es idealmente la que se quisiera tener, pues en algunos casos no se tiene información detallada de los sujetos involucrados en dichos hitos, o mayor detalle de sus vidas cotidianas, por lo que el ensayo aplicado en las estampas trata de (re)construir las vivencias de dichos sujetos, en un intento de exploración imaginativa de su cotidianeidad. En otra situación, ha sido casi una casualidad encontrar a estos personajes, como el caso de "Canastón", a quien recreamos como un mandadero maricón, que a partir de sus diversas aventuras se grafica la Lima de 1914.20

Podríamos decir que de las cinco estampas elaboradas a la fecha, la que corresponde a la ambientada en la ocupación de Lima es la que más ha recibido el uso de la "imaginación/ficción" y con la que mayor "licencia" hemos operado; respetando, claro, la información que se tiene desde la historiografía sobre Lima durante la guerra del Pacífico. A pesar del esfuerzo que se desplegó para encontrar algún tipo de información sobre algún hecho o hito LTGBIQ+ en dicho periodo, no se tuvo éxito, por lo que pensamos que la (re)construcción de un romance entre un oficial chileno y un civil peruano sería una buena oportunidad de reivindicación de nuestras existencias.21

Debemos mencionar que el proyecto tiene también planificado elaborar una estampa ambientada en el periodo del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas (1968 - 1980), y en la que, como en la ambientada en la ocupación de Lima, el grado de ficción será casi el mismo, debido a la poca información que se tiene sobre vivencias maricas/travestis para la época.

En relación con el uso de las fuentes para recrear cada de las estampas, estas incluyeron referencias académicas, mediáticas, literarias, referencias de terceros, y también la propia autobiografía/autoficción. Las primeras fuentes ayudaron a construir los escenarios en sus detalles, como la arquitectura, la música, las costumbres, la comida de las diferentes épocas que ha transitado la ciudad de Lima y sus diversos habitantes, así como también en la construcción del perfil de los personajes, tarea nada sencilla y que implicó un verdadero trabajo de filigrana a partir de las fuentes y la imaginación creadora. De la autobiografía y/o autoficción es que se apeló a ese repositorio personal e intersubjetivo "marica" para la profundización en el carácter de los personajes y hechos que acontecieron, y buscamos resaltar como hitos históricos; pero siguiendo también los marcos que nos dieron diferentes fuentes contextuales consultadas.

Asimismo, en algunas estampas se decidió también por ensayar un diálogo entre pasado y presente, es decir, hubo la preocupación que en un mismo epidosio se interrelacionen diferentes tiempos, los cuales se intersectaban en un espacio físico como la conocida avenida Alfonso Ugarte en el centro de Lima, o en un acontecimiento como la Independencia del Perú, ocurrida en 1821, y su celebración en 2020 en pleno contexto de pandemia. Ello, con la finalidad de identificar permanencias, resistencias y transformaciones operadas en la ciudad, en sus sujetos y en la configuración de una arquitectura del deseo homoerótico y sexual.

En su conjunto, la periodicidad constituye una forma de evaluación de nuestros doscientos años de vida republicana, centrado en un espacio particular de la ciudad de Lima, la otrora capital del virreinato, y la actual capital del Perú. No hay ninguna finalidad centralista en este abordaje, sino, más bien, constituye un primer ensayo que podría luego extenderse a otras regiones, bajo sus propias conyunturas históricas maricas.

En ese sentido, estos pasajes elaborados a la fecha son los siguientes:

a. El sueño de la independencia (proclama de Independencia, 28 de julio de 1821)

b. Crónica de guerra (guerra del Pacífico, ocupación de Lima, 1881)

c. Los mariquitas de la avenida Alfonso Ugarte (Belle Époque, 1914)

d. La Lima que no hundirá nuestros sueños en la laguna del olvido (1959)

e. Tres travestis y un bebé quebrado no se incluyen en la Constitución de 1979 (Asamblea Constituyente, 1978)

Temas centrales trabajados en las "Estampas Limeñas"

A continuación, presentamos los temas que se abordan en las estampas, y que han motivado la recreación de las situaciones, personajes y hechos que consideramos como hitos claves de nuestra memoria. Estos han sido principalmente dos: por un lado, un gran tema es la propia ciudad de Lima, la cual ha sido recuperada y abordada en sus características arquitectónicas, musicales, culinarias y sus diversos espacios que crean cartografías mariconas, y que brinda el escenario perfecto para el tratamiento del segundo tema, que es la creación de los distintos personajes que han sido (re)creados teniendo en cuenta los diferentes hitos seleccionados. El tratamiento de ambos temas ha sido de manera paralela, pues tanto la proyección del espacio como la (re)construcción de sus personajes ha sido un proceso de retroalimentación, ya que incluso las evidencias, registros o documentación encontrada ha servido para uno y otro campo de trabajo.

Queremos también señalar que principalmente en la elaboración de los diferentes personajes centrales y secundarios de cada estampa existen componentes de autobiografía, ficción y autoficción e incluso testimonios de terceros; no obstante, no vamos a señalar qué sección de cada estampa responde a una u otra fuente señalada, pues el objetivo de este trabajo -y como se ha señalado- no es determinar el "grado" de veracidad y/o certeza en cada una de ellas, ni entre ellas; sino, más bien, lo que buscamos es que sean apreciadas y evaluadas como en su integridad, en su ejercicio de desarrollo de otra historia posible.

■ La ciudad de Lima

Un personaje aparte de las estampas es la propia ciudad de Lima, la cual como espacio ha sufrido transformaciones durante los distintos hitos que se han seleccionado para este proyecto. Podemos notar que Lima a finales de la Colonia era definida desde una valoración "femenina", lo que posteriormente ha ido cambiando desde el periodo postguerra con Chile, tratándose se acentuar valores "masculinos".

Centrándonos en la primera estampa, "El sueño de la independencia", ambientado en el 28 de julio de 1821, y en el personaje de Ño Juan José Cabezudo, considerado como uno -sino el primero- de los personajes públicos en ser nombrados como "maricón". Al tratar de entender este cambio sufrido entre la Colonia inquisitorial y esta nueva "apertura", se debe considerar que en la ciudad de Lima se venía operando cambios desde fines del siglo XVIII. Existen dos acontecimientos en relación con una cierta transformación social, y que fueron tomados como in-sumos historiográficos para la creación de esta estampa.

El primero se refiere a la "Carta sobre los maricones", publicada en el diario "Mercurio Peruano", el 27 de noviembre de 1791, y en donde se hace una crítica a "una especie de hombres, que parece que les pesa la dignidad de su sexo; pues de modo vergonzoso y ridículo procuran desmentir á la naturaleza" (p. 230). La carta, de tinte moralista, es escrita desde la ficticia ciudad de Androginópolis (para referirse a Lima) por Filaletes a Leandro, y en ella se señala con asombro cómo los maricones y/o afeminados se les veía en las calles, y que recurrían a distintos artificios para lucir lo más "mujeril" posible, usando lana como cabello, o imitando posturas femeninas (Soto, 2015).

El segundo es lo referente a un panfleto anónimo que puede tener origen entre 1825 a 1835, titulado "El paseo de Amancaes y prisión para los maricones", en el que en estilo de sátira social se relata la salida frustrada de un grupo de travestis que se dirigían a la fiesta de Amancaes para celebrar el día de san Juan Bautista -como era costumbre de la ápoca-, pero que terminan encarcelados, luego de además hacer áspera burla de las mujeres (Pamo, 2015). Si bien es cierto que los dos documentos tienen un corte de denuncia social a través de la sátira, no dejan de reflejar lo que transcurría en la época en la ciudad de Lima, que era la presencia de maricones y/o hombres afeminados que irrumpían en el escenario -imaginamos- aún conservador de fines de la Colonia. Por tanto, la visibilidad de la diversidad de personajes que marcaban una disidencia sexo/genérica estuvo presente también durante este periodo, que además fue graficada y mencionada por distintos viajeros de la época, como el francés Maximiliano Radiguet, quien estuvo de paso por Lima entre 1855 y 1856, y el suizo Johann von Tschudi, quien lo hizo entre 1838 y 1842, este último casi inmediatamente luego de la independencia del Perú. En relación con la obra de Radiguet,22 es interesante remarcar la mención que hace sobre la presencia histórica de sujetos de diversidad sexual:

Y sin embargo, ¿quién lo creyera? En esta tierra de la Lindeza, en medio de la esa adorable población de sílfides, se ha formado una sociedad para desafiar el poder de la mujer, para burlarse de sus encantos, para negar sus preciosas cualidades y atributos. Esa sociedad, cuyo origen se remonta casi a los tiempos fabulosos de la historia del Perú, lleva en Lima el nombre de «losMaricones» y ya existía con otro nombre en tiempos de los Incas. (Radiguet, 1971, p. 36)

Asimismo, Radiguet realiza una descripción esmerada de personajes "maricones" específicos que frecuentaban la Plaza Mayor, y curiosamente deja una célebre estampa que describe desde las características físicas, como la voz, el cuerpo, la indumentaria, hasta incluso detalles de la personalidad, como la elocuencia, el uso de la sátira, la chispa y creatividad para encender una guerra de palabras con las tapadas, lo que hace suponer una cierta competencia entre estas -por ser mujeres- con los maricones, como también se ha observado en el planfleto "El paseo de Amancaes y prisión para los maricones".

Uno entre ellos, gozaba sobre todo, en Lima, de una escandalosa popularidad; era un tamalero gordo, imberbe, rozagante como una soprano. Ese individuo llevaba un sombrero de paja de Guayaquil y un ancho mandil blanco de cocinero. A pesar de estar continuamente en ejercicio de la mañana a la noche, como ciertos pasteleros de nuestros boulevares; su charla aún más inagotable que su mercadería, encantaba a un auditorio que, sin tregua, parado delante de él, la boca abierta, como delante de un gran orador, aumentaba de manera que interceptaba el paso. Su voz de mujer, clara y vibrante, decía con mucho espíritu la anécdota del día, criticaba las costumbres y se permitía a veces despropósitos políticos. Las tapadas eran particularmente el punto de mira de sus mordaces alocuciones, las interpelaba al paso y las perseguía con sus burlas; pero a menudo también, ellas le replicaban con éxito: ellas encontraban para soportar esos retos frívolos, un vigor y una originalidad de salidas que arrancaban a los espectadores, ruidosas y simpáticas manifestaciones. Esa guerra de epigramas, donde brillaba la incansable fecundidad del tamalero. (Radiguet, 1971, p. 36)

La segunda estampa, "Crónica de guerra", está ambientada en uno de los episodios más sensibles de nuestra historia, la guerra del Pacífico y la posterior ocupación de Lima, y es un periodo que ha sido muy estudiado en sus dimensiones económicas, políticas y sociales, pero muy poco en referencia a las emociones, por fuera de las relaciones heterosexuales. En el proceso de investigación, si bien no se halló evidencia sobre hechos relacionados con personajes maricas o LTG-BIQ+, sí se encontró referencias interesantes en torno a la masculinidad de las élites limeñas. Por ejemplo,

los criollos blancos, quienes, salvo contadas excepciones, son descendientes de españoles, constituyen algo menos de un tercio de la población de Lima. Son de figura esbelta y de mediana estatura. Sus facciones están fuertemente marcadas, su tez clara y pálida, y su cabello es de un negro más oscuro. Los hombres son débiles y parecen prematuramente viejos. Sus rostros, aunque no desprovistos de dignidad, tienen una especie de expresión sensual. Son afeminados y reacios a cualquier tipo de ejercicio activo. (Tschudi, 1845, p. 65)23

Dichas características, como el afeminamiento, el homosexualismo, el ocio y el conservadurismo, son algunas de las características con las que se resaltan a las élites criollas de Lima, valores que eran nombrados incluso como causas de la pérdida de la guerra con Chile, de una manera directa y con carácter de denuncia social.24 Por ello, posterior a la ocupación de Lima se empieza a convocar a la construcción de una masculinidad más "guerrera y laica", desde voces intelectuales como Manuel González Prada, con la finalidad de fortalecer el carácter del hombre limeño, caracterizado desde antes con una masculinidad romántica (Peluffo, 2019).25

Para esta estampa fueron los detalles del contexto y el hallazgo de diferentes tipos de fuentes lo que permitió recrear un encuentro sutil, pero emocionalmente significativo entre un oficial chileno y un civil peruano en el marco del saqueo que sufrió la Biblioteca Nacional del Perú durante la ocupación. Según referencias encontradas, la ciudad de Lima era calificada como la "ciudad de placer y amor, de ruido y alegría" (González, 1979, p. 69), y en diarios chilenos como "La Patria" y "El Mercurio de Valparaíso", Lima era vista como "la Sodoma sudamericana" (Mc Evoy, 2016, p. 331). Además, los espacios de consumo de opio, que en la época eran abundantes en el callejón Otaiza del Barrio Chino (Rodríguez, 2004), cobran una especial importancia para el marco de la estampa presentada, pues se dice que estos espacios se prestaban para otros vicios, entendiéndose dentro de ellos la sodomía (Ramón, 1999). Consiguientemente, teniendo en cuenta estas evidencias documentadas, es como se pudo imaginar/ficcionar la curiosidad del oficial chileno respecto a los "placeres" que Lima ofrecía para la época, lo cual en la estampa (re) construida queda evidente en la carta que envía a un amigo íntimo de su infancia en su ciudad natal de Valparaíso.

¿Recuerdas las historias que oíamos acerca de Lima? En estos días aún no he tenido indicios para comprobar lo que se decía de esta ciudad, y lo que al parecer ha llenado también la cabeza a la soldadesca de fantasías i delirios de placer [...] Aún no he visto nada de ello, nada que me convenza que se trata eso de 'la ciudad del placer y el amor', i que alguna vez dijimos que descubriríamos i visitaríamos juntos. (Álvarez y Jaramillo, 2021,párr. 15)

La tercera estampa, "Los mariquitas de la avenida Alfonso Ugarte", está ambientada tanto en la Lima de la Belle Époque como en la Lima moderna, teniendo como punto de encuentro físico la avenida Alfonso Ugarte, la cual en 1914 era conocida como la 'Alameda del Gas'. Para esa época, Lima se había convertido en el símbolo del modernismo, vivía los años dorados de la modernidad, representado en su hipódromo de Santa Beatriz y su prestigiosa concurrencia, sus edificios como el teatro Colón, sus cafés, el jardín de Estrasburgo, y el salón del Palais Concert, el cual se convirtió en el centro de operaciones del excéntrico escritor Abraham Valdelomar, quien se hizo célebre por la frase "El Perú es Lima; Lima es el jirón de la Unión; el jirón de la Unión es el Palais Concert y el Palais Concert soy yo". Lima estaba en un periodo de cambio "modernizante", que incluyó la destrucción del callejón Otaiza en manos del alcalde de Lima, Guillermo Billinghurst, en mayo de 1909, corazón del barrio chino y, como se ha mencionado, era el lugar de los fumaderos de opio, juegos de azar, entre otras actividades, como pulperías y pequeños espacios de venta de comida.

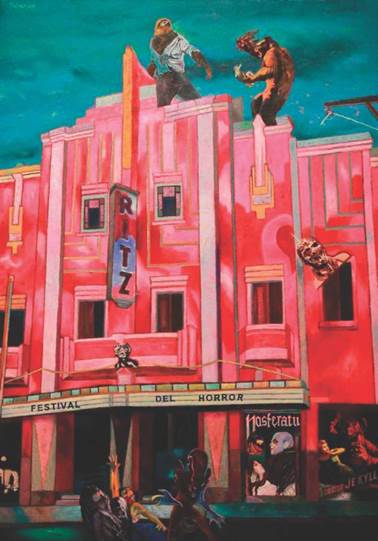

En relación con la Lima moderna, la estampa también aborda el espacio de la avenida Alfonso Ugarte, pero en 2015, y con las transformaciones que ha sufrido en relación con la arquitectura del deseo y placer homoerótico, pues la escena se centra en el espacio del cine Ritz, otrora sala de cine y teatro inaugurada en 1935, y ahora convertido en cine pornográfico. La avenida además muestra los espacios para el sexo ocasional y pagado, como cuartos oscuros, clubes nudistas, hoteles, saunas, los servicios higiénicos de supermercados y de calles aledañas para el trabajo sexual de travestis, como la conocida avenida Washington.

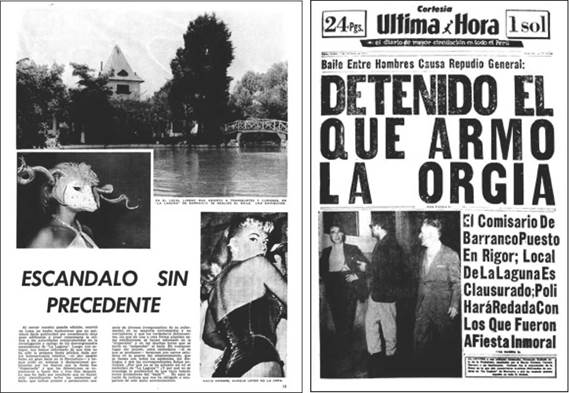

La siguiente estampa, "La Lima que no hundirá nuestros sueños en la laguna del olvido", está ambientada en el hecho maricón y travesti más mediático del siglo pasado en la ciudad de Lima. Pareciera que fue un verdadero escándalo por la cobertura y censura en los medios, incluso por el seguimiento e investigación que hubo para "perseguir" y hallar a los autores de la organización de la fiesta de carnavales de febrero de 1959 en un conocido restaurante de La Laguna de Barranco, que convocó a un buen número de invitadas/os, y que fueron señalados como desviados y anormales en las ediciones de "Última Hora" y "La Prensa", diarios limeños de la época. Se aprecia, por tanto, ya una mayor intolerancia hacia la diversidad sexo/genérica, con carácter de denuncia, pero enfatizado en los menos privilegiados, pues si bien en un primer momento hubo una represión y persecución policial abierta, la investigación se disipó debido a que al parecer ciertas personas de la alta sociedad estaban comprometidas, quienes no transitaron por el tratamiento que sí recibieron quienes no tenían privilegios sociales, políticos, económicos, y hasta diplomáticos. El diario "Última Hora" incluso faltando al respeto de la privacidad se atrevió a difundir los nombres, direcciones y oficios de algunos "perseguidos" (Buntinx et al., 2008).

Esta estampa es una especie de conmemoración, en primer lugar, a la ya casi olvidada costumbre de celebrar los carnavales en el mes de febrero, los cuales se decía que eran todo un acontecimiento para la sociedad limeña, que empezaba ya a experimentar el fenómeno de la migración masiva del campo a la ciudad, lo cual comenzaba a ser tema de análisis de intelectuales de la época, y que era definido como "desborde popular" (Matos, 1986). A partir de 1950 empiezan a aparecer las zonas "marginales" o emergentes por fuera del centro de la capital, así como las primeras invasiones humanas en arenales en búsqueda de vivienda y mejores oportunidades, nuevas zonas de concentración de grandes contingentes de migrantes llamadas "barriadas".

Al mismo tiempo, la escena busca ser una celebración al travestismo limeño, a ese hábito de juntarse en las casas de amigas/os para ganar confianza y ánimo, y ahí realizar el proceso de transformación del cuerpo y la identidad, y así lograr ser quien uno sueña ser, jugando con los nombres de artistas, mujeres famosas, glamorosas, y de estrellas de cine de la época. Podríamos decir que estas dos particularidades son tomadas en cuenta al momento de construir esta estampa, el cual constituye un encuentro de dos personajes con bagajes diferentes -una transformista migrante y un visitante extranjero- en una Lima cambiante, en plena transformación y en una constante tensión entre el conservadurismo y la rebeldía e insumisión.

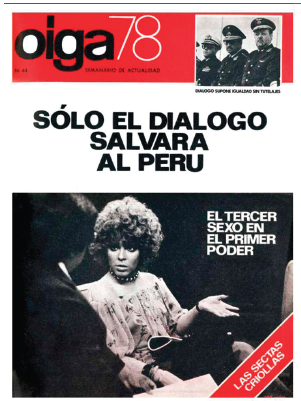

Finalmente, la estampa "Tres travestis y un bebé quebrado no se incluyen en la Constitución de 1979", constituye otro tributo a las travestis de Lima de la época, las "chicas del 78", quienes pareciera que tomaron por asalto la vida política y cultural, como el teatro y los primeros espacios nocturnos para público "gay" de la ciudad de Lima.

Además, este hito revela una Lima en que los sujetos diversos empezaban a tomar conciencia de sus derechos y la necesidad de la protección de los mismos por parte del Estado, usando para ello el trabajo de incidencia política y cultural. Muestra una Lima en que el asambleísta Lauro Muñoz, quien presidía la Comisión Especial de Derechos Humanos de la Asamblea Constituyente del Congreso de la República, tuvo que atender a las travestis Francis Day, Damonett y Gisselle el 5 de diciembre de 1978 para hacer entrega de un memorial a dicha Comisión.26 No obstante, la visita también tenía un segundo objetivo, el cual estaba al parecer más ligado a promocionar un obra de teatro en que las tres se encontraban involucradas, una puesta en escena llamada "Travestis en la Prostituyente", en el local del Palais Concert de Miraflores, y que al parecer hacía mofa de los legisladores y la vida política del país. El semanario "Oiga" en su edición n.° 44 de diciembre de 1978 hizo una cobertura de dicha visita al Congreso. El artículo, aunque abordó la solicitud de derechos, y lo consideró un tema razonable y atendible, lo calificó de "viciado" por la forma poca seria como fue presentado, haciendo alusión a la vestimenta de las visitantes, por ser la misma en que se presentaban en el teatro. Lo mismo hizo el diario "Expreso", que le dedicó la primera plana, mencionando que era un grupo de transexuales que presentaban un espectáculo que hacía escarnio de la Asamblea Constituyente.

Sin embargo, frente a ese aire de transformación y cambio, la estampa también pone en evidencia una Lima que aún se resistía y mostraba miedo a lo "diferente", personificado en la figura de la marica o la travesti. Esto se evidencia en la desesperación de una joven pareja de la Lima céntrica de los Barrios Altos -otrora barrio de las élites criollas, pero ahora en decadencia y llenos de edificios derruidos-, angustiada porque al parecer su bebé ha sido "quebrado", es decir, su masculinidad fue rota por haber sido cargado por una mujer que estaba menstruando. Esto refleja una Lima en que aún persiste el mito, las supersticiones, y la búsqueda de la curandera del barrio para romper los hechizos; una Lima que llevaba -y aún lleva- a muchos hombres a "escupir a los pies para ahuyentar la saladera de la marica que pasa frente de él".

■ Los personajes y sus interacciones

En relación con esta temática, cada estampa ha buscado ser un espacio de encuentro e interacción entre sujetos maricas/travestis de diferentes razas/etnias, clases sociales, generaciones, con la finalidad de visibilizar la riqueza de la diversidad, no dejando de lado, claro las tensiones y fricciones que han persistido en Lima debido a dichas categorías transversales y diferenciadoras. Si bien mencionamos que estas estampas buscan resaltar a sujetos desde sus marginalidades, esto no debe significar que hacemos un tratamiento aislado de estos, sino, más bien, buscamos también evidenciar sus encuentros, tensiones, solidaridades, con los otros sujetos del otro lado de la marginalidad los incluidos.

La primera estampa que abre la serie y está ambientada en las fechas de la proclama de la independencia del Perú propone dos personajes que establecen cierto diálogo con doscientos años de diferencia. El primero, Ño Juan José Cabezudo, un afro liberto que al parecer "nació en Ica, aproximadamente en 1780. Para el año 1831 tenía un puesto de comida en el Portal de Escribanos en la Plaza Mayor de Lima. Era un personaje muy popular en la ciudad, probablemente por su llamativo comportamiento y vestimenta, además de la buena sazón de sus comidas que ya habían ganado fama" (Lima la Única, s.f. La estampa inicia de esta manera:

"Víspera de mucha y día de nada", pensaba entre sueños Juan José, abrió de pronto sus inmensos ojos de almendra. Me fueron muy celebrados cuando mocito en la Alameda Grande y en las fiestas de Amancaes, "¡guay, niño de mis desvelos! Los maricones: picarones, indecentes, lisos; sí que hacemos temblar ésta villa de cacasenos y mamacallos y no cambiaremos, aunque llegue la Patria", remató antes de levantarse del lecho con un dolorcillo en la espalda al rayar el alba del sábado 28 de Julio del año de 1821. (Álvarez y Jaramillo, 2020a)

La importancia de rescatar e "imaginar" el cotidiano de este personaje se debe a la apostilla hecha por el costumbrista limeño Ricardo Palma sobre una estampa hecha por otro acuarelista costumbrista, Pancho Fierro. Se lee a pie de página: "Ño Juan José Cabezudo, (á) El maricón". Curiosamente, este mismo personaje aparece en otras dos acuarelas del ecuatoriano radicado en Lima Francisco Javier Cortés, pero con las que serían sus verdaderas facciones físicas de persona afro, y que difiere de la realizada por Pancho Fierro,27 pero con un rótulo similar: "Juan José Cabezudo o 'Comesuelas', cocinero y 'maricón principal' de Lima" (Kusunoki, 2020). Dichas obras de Cortés datan de alrededor de 1827.

Haber recibido dicho título nos da una pista sobre la posible genealogía del uso de la palabra "maricón" en Lima, y sobre todo plantear la hipótesis de que estaríamos frente a uno de los primeros registros de un proceso de emergencia de individuación "marica" en el espacio público y cotidiano de la Lima del siglo XIX, pues se aleja del sujeto sodomita descrito y registrado en los autos de los procesos de las cortes de la Lima colonial. El cambio radica en que, a diferencia del sujeto sodo-mítico, que existía solo por sus acciones circunscripto al proceso judicial llevado a cabo (Molina, 2017), el cocinero Juan José era descrito en otros registros narrativos como la pintura (Francisco Javier Cortés y Pancho Fierro), la fotografía (Courret) y la narrativa (Ricardo Palma). Esto significa sin duda un cambio en torno a la existencia/presencia social y cultural del maricón como sujeto social en la ciudad de Lima. El segundo personaje es Manuel, un joven limeño profesional y activista marica, que en plena pandemia de 2020 reflexiona sobre la historia, la memoria y el significado de la independencia para los maricones en el Perú. En cierta forma, él personifica a Cabezudo, así como la conciencia colectiva e intersubjetiva que decide dar inicio a este proyecto editorial, frente a la falta de un registro de memoria marica, teniendo como motivación unas acuarelas y apuntes sobre Ño Juan José. Manuel, por sus elucubraciones -que deja claras en la estampa-, representa además ese repositorio colectivo de preguntas, inquietudes sobre el porqué de la situación de las maricas en el Perú, plantea como hipótesis el peso del acuñamiento de la categoría de "indio sodomita" en la Colonia, se interpela así mismo por lo que no se ha implementado en todos estos años de activismo, y llega a preguntarse qué haría Ño Juan José si estuviera vivo y observara este nefasto escenario actual, lo cual no deja un saldo a favor, y que, más bien, produciría una mirada de desprecio por parte de nuestra primera embajadora, por no haber accedido y/o peleado por una verdadera libertad, la cual ha sido esquiva para las maricas a pesar del grito de independencia en 1821. Es así que con estas reflexiones con sabor de derrota, pero con sed de venganza, Manuel abre el inicio del proyecto de recuperación de la memoria marica en el espacio de Lima.

La segunda estampa, y como se ha dicho, para la que se tuvo que hacer un mayor esfuerzo para imaginar/ficcionar la creación de los personajes debido a la inexistencia de registro y/o memoria de sujetos diversos en la época, se centra en el encuentro entre el capitán chileno Luis Fernández, encargado de recopilar y embalar los ejemplares de la Biblioteca Nacional, y el limeño Luis Ribera, quien en un ataque de patriotismo resolvió protegerlos.

Para el chileno, la lejanía de su natal Valparaíso, estar en plena ocupación de un país extranjero que acababa de perder la guerra, y el haber sido testigo de la muerte de su amigo, el teniente Centeno, a manos de una bella y distinguida dama limeña el 26 de enero de 1881, le causó una sensación de aflicción e incertidumbre, así como de nostalgia repentina por un querido amigo de su infancia, al cual dirige una misiva contándole algunos pormenores de la ocupación de Lima y de su delicada situación y próximos deberes. Por otro lado, Luis Ribera, joven maricón limeño de familia acomodada, también soltero y a quien la fortuna le había permitido gozar de los placeres que ofrecía esa Lima para el buen comer, beber, vestir y el disfrute, y frente a la pérdida de su entrañable amiga, la Paloma, en la batalla de Miraflores, quien se había alistado como rabona, enfrenta un arrebato de revancha. Su amor por los textos clásicos lo impulsa a acudir a salvar lo que estaba a su alcance, al enterarse de que la Biblioteca Nacional estaba siendo saqueada.

Ambos deseos se cruzan, uno por conocer lo que había escuchado de esa ciudad entregada a ciertos placeres y el otro por encontrar un tesoro que resume el amor puro. Luego de una preliminar discusión, ambos deciden ir al Barrio Chino en búsqueda de sus propias motivaciones. Por cosas del destino, terminan en una habitación de fumadero de opio, y al haber encontrado un antiguo libro, Ribera improvisa un recital para Fernández sobre el texto de "La Metamorfosis". El ambiente y la influencia del opio hace que el oficial chileno revele una declaración de amor:

Pedro, te extraño, quisiera volver a verte, extraño tu cercanía, tus palabras, tu aroma, todo lo tuyo que ha sido mío, y que no encuentro nada más placentero y reconfortante. No importa hacer bien o mal, no importa nada ya. Prometo ser más comprensivo, más atento y menos temeroso. Entiéndeme por favor. (Álvarez y Jaramillo, 2021)

La siguiente estampa también recrea un diálogo entre dos protagonistas separados por el tiempo: el primero "Canastón", que está ubicado en la Lima de 1914, y el segundo 'Jorge' ubicado en 2015, teniendo como punto de encuentro la avenida Alfonso Ugarte y otros personajes con apelativos similares, lo que hace de la escena sea vista como espejo de dos caras que buscan reflejar la diversidad, la transformación y el cambio de ambas Limas.

Por un lado, se rescata el personaje Canastón y su encuentro con un bandolero llamado el Diablo Calato, encontrado en un texto denominado "Curiosidades Limeñas" (Ascher, 1974). La escena recrea las aventuras de este personaje, quien se dedicaba a hacer mandados a diferentes personalidades de Lima de diferentes orígenes y clases sociales, algunos intelectuales famosos, como el propio Abraham Valdelomar. Su recorrido por los diferentes mercados y estancias de Lima hace que imaginemos un posible encuentro de Canastón con la Bella Otero y la Princesa de Borbón, bellas damas travestis internacionales que en la época se dedicaban a embaucar a personajes de la alta sociedad de las principales ciudades de la región, de lo cual sí existe referencias y documentos registrados (Lizama-Murphy, 2016). En la recreación de dicha aventura es como las bellas damas en su paso por Lima, y de la mano de Canastón, conocen las delicias de la ciudad: las galerías del emblemático Jirón de la Unión, los agasajos en el hotel Maury y las fiestas en la Quinta Heeren, donde la bella Otero cautivó a la alta sociedad limeña. No dejaron de visitar la playa, haciendo uso del otrora funicular, para terminar el día en medio de tango, vals y marinera con los pescadores locales.

Llenas de vida, calor y cocaína, recorrimos la playa con nuestras sombrillas abiertas por la brisa. Algunos pescadores sonreían a nuestro paso y levantaban unos vasos. Brindaron con chicha de jora a la Bella Otero, quien no dudó en acercarse a los hombres (Alvarez y Jaramillo, 2020d)

Por otro lado, la estampa recrea también el cotidiano de Jorge, un joven migrante del norte del país que se encuentra pasando ciertas dificultades económicas. Animado por su colega de trabajo, luego de percatarse del tamaño de su miembro, Jorge acude al cine pornográfico Ritz. Allí, luego de haber tenido su primer cliente, descubre el placer del sexo pagado, y la forma de cómo evitar el cuestionamiento de sus propias pulsiones. Desde ese momento, Jorge se convirtió en un explorador asertivo de potenciales lugares y clientes. Sin embargo, Jorge no lo hacía todo por dinero, tenía y se imponía límites inexorables cuando sentía curiosidad o impulso de explorar sus propios placeres ocultos.

No obstante, cierta noche bajo los efectos de estimulantes y caminando por su conocida avenida Alfonso Ugarte, tiene un encuentro con una travesti trabajadora sexual llamada la Diabla, quien había llegado de Italia recientemente, deportada luego de haber acumulado muchos atestados de expulsión. Ese encuentro hace que finalmente Jorge se entregue a ese placer negado y del cual había luchado por resistir, pero que al final lo llevó a sucumbir en una esquina por la cual no quería volver a pasar nunca en su vida.

La cuarta estampa recrea la vivencia de Santos, o Laura, una joven transformista migrante que era aprendiz en una conocida peluquería de jirón de La Unión, y que iba a cumplir un anhelado sueño, el de participar de la conocida fiesta en el restaurante de La Laguna. Ya se había celebrado una fiesta el día anterior, y había sido motivo de una nota en el diario "La Prensa", mencionando "una fiesta de inmorales hubo anoche en Barranco", y que desató una campaña de homofobia y satinización (Buntinx et al., 2008); por lo que Laura y su "protectora", otra transformista de mayor edad y mejor posición social, llamada Grimanesa, decidieron acudir con cierto cuidado a la fiesta.

Laura Hidalgo, como se hacía llamar, emulando a la actriz argentina que filmó en la Plaza San Martín de Lima, tenía el anhelo de que esa noche iba a conocer a alguien especial, se sentía con cierta esperanza de conseguir la ansiada movilidad social, y así dejar de depender de los auspicios de su protectora.

Laura Hidalgo al sentir la brisa pensó que todas las penurias, humillaciones, hambre, sed, y caricias de alquiler que soportó eran ñanga al lado de su momento estelar. Ella encontraría a su príncipe, como la Cenicienta de Walt Disney, y bailaría el vals, y sería por primera vez besada. Me lo merezco. (Álvarez y Jaramillo, 2020b)

Por otro lado, otros dos personajes también acudirían a ese ansiado festejo. Tomek y Milo eran una pareja de jóvenes "gays" que habían llegado a Lima luego de haber transitado por distintas capitales. Milo, peruano y diplomático en servicio, había conocido a Tomek en una visita a París. Desde ese momento se volvieron inseparables, aunque ya en Lima, y por determinadas circunstancias personales, Tomek quería poner fin a la relación y regresar a su natal Bulgaria. Debido a un contratiempo laboral, Milo le pide a Tomek se adelante, para suerte o no de aquel, ya que en medio del momento romántico de la noche, y mientras Tomek, en frac y antifaz veneciano, le había pedido bailar a Laura bajo el ritmo de "Bésame mucho", irrumpe un grito a toda voz anunciando que había llegado la policía.

Los concurrentes salieron como podían, pero Tomek no se inmutó, confiado en la credencial diplomática que su amado le había conseguido, previos favores en Cancillería; sin embargo, la policía igual albergó sospechas, como de otros extranjeros que se encontraban en la fiesta. Milo, debido al escándalo de la credencial entregada a un ciudadano del bloque rojo, tuvo que partir del país, pero no olvidando nunca a su amado, a quien visitaba frecuentemente hasta su muerte, producto de una "neumonía búlgara". Laura, que luego regresó a ser Santos, emigró del país, y siempre conservó el antifaz veneciano como recuerdo de esa noche de la que pudo escapar agazapada en los acantilados, albergando siempre el sueño de ese amor que pudo ser.

La última estampa aborda creativamente parte de las historias individuales de las tres chicas, Francis Day, Damonett y Gisselle, que tuvieron el valor de acercarse al Congreso de la República. Por ejemplo, el amor revolucionario e intelectual de Francis Day, y que inyectó en ella esa aspiración por la justicia y el ideal de reconocimiento, que fue lo que la llevó a escribir el memorial para la Comisión de Derechos Humanos, inspirada además por la reciente muerte de Harvey Milk en San Francisco. A la par, la historia se matiza con las historias de amigos de las tres heroínas, como las vivencias de la indomable Cecy, quien hizo de seguridad personal de ellas, y la historia de Eduardo y su amante (un general del Ejército peruano), quien fungió de chofer esa tarde de la visita a la Constituyente.

Por otro lado, la escena alterna con otra historia, centrada en las peripecias de Miguel y Ariana, jóvenes padres que no comprendían el problema de salud que aquejaba a su recién nacido, un varoncito que constituía el orgullo de la familia, pues era el vástago que "llevará las armas de la revolución hasta la victoria final", tal como recitaba su padre, estudiante de universidad pública, celebrando el nacimiento con sus camaradas, una noche en su casa en los Barrios Altos de Lima. Esta frase abre en la madre una serie de preguntas sobre el futuro de su hijo, que se irán profundizando conforme la dolencia no es identificada por los médicos, y es, más bien, sentenciada por una vieja curandera de un callejón cerca a la Plaza Mayor, mientras que en el padre irá corroyendo su escepticismo intelectual.

Las dos historias se entrecruzan ese día histórico para las minorías y su historia política. Ambas coinciden en la Plaza Bolívar, frente a la sede del legislativo, y por alguna razón se identifican, se reconocen. Las travestis juegan con ser hadas madrinas y bromean con dar su bendición, mientras admiran la belleza del padre; Miguel se muestra paralizado, criticando con la mirada la escena, pues la idea de su revolución mostraba sus limitaciones, mientras Ariana comprende bien esta idea y le pide a su esposo marcharse, pero manteniendo en su mente lo mencionado por la curandera: "El destino esta en las estrellas y nosotros estamos aquí".

Conclusiones

Las "Estampas Limeñas" constituyen un ejercicio y ensayo político de recuperación de memoria de la diversidad sexual y genérica en la ciudad de Lima, a partir de la aplicación de la imaginación radical, y desde la puesta en marcha de una epistemología "marica", la cual se constituye en el bagaje de conocimiento y experiencia intersubjetiva de esta comunidad. Este ensayo busca recuperar, visibilizar y (re)construir nuestras existencias frente a un contexto nacional que ha apostado por la invisibilidad, la negación, la indiferencia y la destrucción de evidencia que demuestra nuestra presencia en la historia.

Las diferentes estampas son un híbrido entre creación literaria y relato histórico, teniendo como insumos una serie de fuentes que van desde la documemtación historiográfica hasta la autobiografía y la autoficción.

La recuperación de la memoria de todos estos personajes y sus vivencias es un asunto vital, pues no queremos celebrar nuestro Bicentenario sin ellas/ellos. Este proyecto que comenzó a partir de una interrogante sobre el registro de la memoria "marica" se convirtió en una apuesta personal y colectiva para, con orgullo en mano, hablar de nuestras entecesoras. Recuperar esos hitos seleccionados ha sido un trabajo al que se la entregado mucha responsabilidad y compromiso, principalmente en lo que respecta a la construcción del sustento teórico y al diseño de la metodología.

Asimismo, estos son hechos que de cierto modo constituyen hitos históricos de muchos otros que existen, por lo que no pretendemos asumir que son los únicos o que constituyen la memoria oficial, ni tampoco que son argumentos concluyentes; sabemos que existen muchas otras historias dignas de ser recuperadas, comentadas, preservadas y compartidas, por lo que los distintos círculos de amistades constituyen una fuente viva de recuperación de la memoria.

En ese sentido, no existe una memoria oficial, o una historia verdadera, pues partimos de la necesidad de tener una mirada crítica a los diversos enfoques o posturas que han intentado "posicionar" una historia y memoria oficial. Preferimos hablar de estas memorias e historias en particular, que por circunstancias de espacio y tiempo tienen un valor significativo. Pues ¿por qué no conmemorar el primer día de nuestra independencia desde los ojos de una marica afro? ¿Por qué no imaginar las otras posibles historias que acompañaron y se cruzaron el día que Francis, Damonett y Gisselle fueron a la Asamblea Constituyente a hablar -al parecer por primera vez- de derechos para la diversidad? O ¿por qué no recrear la vida de un mandadero maricón casi olvidado y que al parecer tuvo encuentros de los más interesantes con sujetos de la época de la Belle Époque?, y ¿por qué no imaginar la posibilidad de amor entre dos sujetos en medio de la ocupación de Lima?

Toda historia es posible, porque siempre hemos estado presentes, vivos, y con participación activa de la vida política, social y cultural de nuestra ciudad. No hemos sido invisibles, sino, más bien, han intentado invisibilizarnos; tan así es, que ahora hasta se ha olvidado el carácter maricón o afeminado que se le impuso a Lima hasta antes de finalizada la guerra con Chile. Los espacios cambian, y Lima no ha sido la excepción.

Nuestros deseos y afectos siempren han configurado la cartografía del deseo en la ciudad. Desde el paseo de Amancaes, a donde acudían las maricas a bailar, beber y comer a son de guitarra y jarana, pasando por los fumaderos de opio del Barrio Chino, las fiestas celebradas en el restaurante de La Laguna, hasta las discotecas de ambiente, los saunas y los cines pornográficos del centro de Lima. Nuestro deseo siempre ha encontrado el lugar y momento para hacerse presente.

Podemos agregar, además, que los distintos personajes presentados describen la diversidad que siempre ha existido en Lima, atravesados por líneas de clase, raza, género, entre otras; incluido las relaciones de poder que se configuran entre ellos y que dialogan en los diferentes encuentros que se producen. Por ello, este ejercicio es una aventura creativa de mostrar una parte de la realidad de nuestro país en doscientos años de vida republicana.