Introducción

Día a día las personas perciben y desvanecen imágenes de su entorno. Las casas, los barrios, los viajes cotidianos, muchas cosas se distinguen al momento de desaparecer y, a su vez, la presencia habitual se integra en la naturalidad del devenir. Un paisaje cultural se construye a partir de la percepción de diversas subjetividades que asienten en la conjunción de puntos comunes, en hablas colectivas que refieren a espacios, a lugares de paso o de encuentro. De ese modo, es tan familiar para una persona que habita como novedoso para el transeúnte foráneo.

El pueblo de Guayacán no se distingue a simple vista de cualquier espacio dentro de la ciudad, sus calles con nombres propios evocan -como en la mayoría de las urbes latinoamericanas- a próceres de antaño, que al ojo afuerino no transmiten mucho más que vectores referenciales, intersticios instantáneos para destinos ocasionales ¿En qué momento un territorio se vuelve significativo para las personas? ¿De qué modo los colectivos humanos valoran los lugares y las experiencias que estos traen consigo?

Gran parte de los lugares patrimoniales están expuestos a la publicidad que los vuelve atracción turística, ora por elementos estéticos, ora por el resultado de un decreto gubernamental que los fija como espacios monumentales, ora por la posesión de atributos peculiares que torna a las personas protagonistas en el acto de apreciar. Es allí donde el relato y la toma de conocimiento individualiza y vuelve tradicional. No basta morar en un lugar para aprehenderlo sentimentalmente, por lo tanto, quienes desarrollan raigambre con anterioridad comúnmente transmiten su pertenencia a quienes llegan, muestran el valor de cada paraje amparándose en cualidades consuetudinarias, en lo que se hacía y se hace, en la historia y sus recuerdos.

El espacio referido a lo largo de estas líneas coincide con la definición de Paisaje Cultural, definido como aquellos lugares en que confluyen "la interacción en el tiempo de las personas y el medio natural, cuya expresión es un territorio percibido y valorado por sus cualidades culturales, producto de un proceso y soporte de la identidad de una comunidad" (Cruz, 2013,p. 58).

La disposición de la UNESCO según Fernández (2013):

"obras combinadas entre la naturaleza y el hombre (...) ilustran la evolución de la sociedad y de los asentamientos humanos a lo largo de la historia, bajo la influencia de condicionantes y/o oportunidades ofrecidas por su medio natural y las fuerzas sociales, económicas y culturales sucesivas, internas y externas". Su importancia ha sido creciente desde que en 1992 la organización aprobase las distintas categorías de paisajes culturales y, a la espera de que aparezca un documento que al menos iguale al Convenio europeo del paisaje, UNESCO es la institución de máxima relevancia internacional en la defensa de este tipo de paisajes. En la actualidad hay 82 bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial asimilables a la denominación de paisaje cultural y en 2006 el Centro del Patrimonio Mundial realizó un texto con propuestas para la mejora de la gestión de los paisajes culturales inscritos en la Lista. (p. 47)

El estudio que se presenta propone que, si bien la identidad guayacanina surgió como un resabio del pasado, muy por el contrario a lo ocurrido con otros company towns cuyo destino fue el despoblamiento y el abandono, la economía que convirtió a Guayacán en un paisaje minero industrial durante el siglo XIX pudo diversificarse y mantener la presencia humana en continuos procesos de urbanización. Así surgieron diversas actividades socioculturales que lo distinguen dentro de la Región de Coquimbo. Con todo, la puesta en valor del territorio se ha visto afectada por la precariedad en que vive gran parte de la población, junto a la erosión de una parte valiosa de sus construcciones monumentalizadas. Esto ha traído demandas a la autoridad y a las instituciones responsables de la conservación patrimonial, que por su estructura ralentizan las políticas dirigidas a la reconstrucción y, en definitiva, a su protección, para convertir al pueblo de Guayacán en un polo turístico que permita surgir económicamente a sus habitantes.

El debate en torno a los paisajes culturales industriales surge de la necesidad de comprender la organización territorial, de identificar las formas de trabajo, los procesos de producción, las relaciones sociales, funcionales y visuales del espacio de forma dinámica. A causa de su constante transformación como resultado de una rápida evolución de la tecnología o de la necesidad de renovación para su adaptación a los nuevos requerimientos económicos y sociales. El paisaje industrial construye una de las formas más complejas y elaboradas de ocupación del espacio (Pérez, 2008; Trachana, 2011).

Al inicio, este concepto consideraba los elementos de construcción de forma segregada, pero, por el contrario, Trachana (2011) señala que

es necesario estudiar todos estos aspectos para una comprensión amplia y totalizadora de los conjuntos a distintos niveles de articulación, de manera que todos sus elementos se subordinen a sistemas coherentes, aunque no haya continuidad de ellos en el espacio. Estos paisajes se impregnan de la memoria del trabajo y la historia de la sociedad industrial que también han de preservarse como legado cultural. (p.195)

Para el Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial (TIC-CIH) (2003), lo patrimonial estaría constituido por:

los restos que poseen un valor histórico, tecnológico, social, arquitectónico o científico. Estos restos consisten en edificios y maquinaria, talleres, molinos y fábricas, minas y sitios para procesar y refinar, almacenes y depósitos, lugares donde se genera, se transmite y se usa energía, medios de transporte y toda su infraestructura, así como los sitios donde se desarrollan las actividades sociales relacionadas con la industria, tales como la vivienda, el culto religioso o la educación. (p. 48)

Una de las problemáticas que surgen en torno a este tipo de parajes es el abandono de infraestructuras debido a la reestructuración y transformación que trae como resultado la migración de sus habitantes o la permanencia condicionada, ya que su fin productivo comienza a escasear o ya no satisface las condiciones económicas por lo que debe sustituirse (Trachana, 2011).

En el caso de los paisajes industriales mineros, se enfatiza el estudio y el rescate del reflejo de tecnología, ciencia y las relaciones sociales de la cultura industrial. En estas indagaciones:

(...) se revisa la significancia que la minería ha tenido en la construcción y la articulación de este espacio territorial y se describen y examinan las acciones orientadas a desarrollar en el área actividades turísticas asociadas a su legado minero. Esto se presta para proponer que el legado minero industrial provincial, al proporcionar una visión integrada y abierta del territorio, puede constituirse en un factor de desarrollo como herramienta de planificación local. (Lorca, 2016, p. 47)

Considerando que los paisajes en general contribuyen a la formación de culturas locales y al bienestar de los seres humanos, existen distintas posiciones respecto de la responsabilidad de los agentes gubernamentales acerca de la protección, gestión y ordenamiento. Es así como desde la década de los 70 se pueden identificar numerosas iniciativas para la puesta en valor de los restos de explotaciones industriales, además de estrategias para dinamizar economías históricamente asociadas a la industria (Trachana, 2011). Lo ideal sería que cada propuesta considerara la reocupación o reutilización de los vestigios industriales a través de museos, rutas turísticas o parques que ayuden a la comprensión e interpretación de sus componentes (Lorca, 2016).

Con base en todo lo dicho, esta investigación da cuenta de un relato histórico basado en testimonios de antaño que es reconocido por los habitantes de la zona. En primer lugar, se aborda el pasado de Guayacán desde su fundación hasta el declive de sus obras tras el auge exportador de cobre en la región. En segundo, se indican los decretos de patrimonialización expedidos por el Consejo de Monumentos Nacionales del Estado de Chile en 1977, 1990 y 2005. El análisis incluye imágenes que se conservan desde el siglo XIX, junto a un corpus fotográfico que refleja su evolución en diversos ámbitos de desarrollo (económico, urbano, social y cultural), que exhibe, a su vez, el estado de conservación en el presente y da cuenta de las principales actividades sociales obtenidas a través de la prensa local. Todo ello permite comprender la situación actual del entorno en relación con su comunidad y los principales escollos que han encontrado para incrementar el aporte estatal a favor de su fomento patrimonial.

Características histórico-geográficas

El pueblo de Guayacán se encuentra localizado en la comuna de Coquimbo y en la Región del mismo nombre, al norte de Chile. Está emplazado dentro de la bahía de La Herradura, rodeado por el sector La Pampilla y las poblaciones El Llano y Parte Alta.

Ricardo Latcham (1983) la describió en 1975:

La bahía de guayacán se encuentra a las espaldas y el sur de la de Coquimbo, de la cual se separa por una península e istmo que forma un baluarte rocoso entre ambas. La península presenta un aspecto agreste y salvaje. Levantándose unos cien metros sobre el nivel del mar, forma parte de una alta especie de meseta que baja gradualmente hacia el istmo, por donde se une a la llanura o Pampa de Guayacán. Está rodeada por todos los lados altos farellones, precipicios y peñascos que bajan abruptamente al mar.

La bahía de Guayacán llamada a menudo la bahía de La Herradura, porque asume esta forma, tiene una entrada relativamente angosta, ensanchándose hacia el interior. Constituye una de las más abrigada y seguras de las costas de Chile, y, durante largos años invernaba en ella la escuadra nacional.

En el fondo de la bahía se encuentran, por el lado del norte, el pueblecito de Guayacán con su muelle y su gran horno de fundición de cobre, ya desmantelado y por el sur, el balneario de La Herradura, morada de una escasa población de pescadores.

Este rincón forma una especie de anfiteatro de unos seiscientos metros de largo por unos cuatrocientos de fondo. Cerrado por el norte y el oriente por grandes farellones verticales, que forman el borde de la meseta mencionada, por los otros dos lados da al mar, en cuyas orillas se amontonan rocas y peñascos en inextricable confusión. Solamente en un trecho de unos setenta u ochenta metros se rompe este asiento rocoso para dar su lugar a una pequeña playa que se ve blanca por la gran cantidad de conchas trituradas que se hallan en la arena por el oeste, donde las olas del Pacífico rompen con monótona regularidad contra la barrera pétrea, se levantan enhiestos unos altos picachos de las más extrañas formas, que terminan generalmente en puntas agudas. La rinconada termina en esa parte en un largo promontorio, cubierto de grandes peñascos, que se interna en el mar hacia el sur, para formar un lado de la entrada de la bahía. El recinto encerrado de este modo, es más o menos plano, con una pequeña inclinación hacia el pie de la escarpa. El pequeño llano se interrumpe a cada paso por grandes bloques de piedra, caídos de los farellones y que son especialmente numerosos por la parte oriental, donde muchos de ellos tienen las dimensiones de una casa. (pp. 11-12)

(...)

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Tornero (1872).

Figura 1 Ubicación geográfica producción cuprífera en la segunda mitad del siglo XIX

Desde su emplazamiento en 1846, Guayacán es una salida hacia el Océano Pacífico desde la bahía destinada como un enclave para actividades de pesca comercial y como salida de productos minerales. El informe realizado por Recaredo Tornero en 1872 describía el pueblo de la siguiente manera:

Compuesta por siete calles que llevan los nombres de Urmeneta, Lira, del Cabo, Varas, Perez, Errazuriz y del Ferrocarril; las tres primeras de E. a O. y las cuatro últimas de N.a S. - Miden 200 metros de lonjitud por 10 de latitud. -Algunas son rectas y otras tortuosas e irregulares, muy arenosas y sus veredas compuestas de tierra y madera. Las casas están todas numeradas y por lo general son bajas, techadas con tablas y de aleros anchos y desnudos. (p. 270)

Específicamente en Guayacán, el crecimiento se observó a partir de la llegada de la Compañía Chilena de Fundiciones, propiedad de la Sociedad Urmeneta y Errázuriz, erigida en 1856. Sin embargo, en años anteriores ya existía la presencia de actividades de extracción cuprífera, dirigidas por los empresarios Robert Edward Allison y Carlos Lambert. Así, se requería una instalación portuaria específicamente para el tráfico minero, dada la importancia adquirida por el metal rojo en la economía mundial (Consejo de Monumentos Nacionales, s.f.).

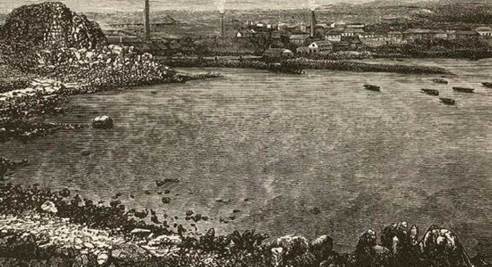

Como se observa en la figura 2 correspondiente al arribo de Urmeneta y Errázuriz, la pequeña industrialización cambió paulatinamente la fisonomía del lugar, hasta erigirse como un complejo de fundición y embarque, sumado a 35 hornos de reverbero para la fundición del metal. Destaca la construcción de tres chimeneas que expulsaban los residuos del proceso de combustión.

Por su parte, el aumento de mano de obra que requerían las faenas incrementó las necesidades habitacionales resueltas por casas de un piso. Como en la mayoría de los complejos mineros del país (Godoy, 2019; Aguayo, 2009), se generó una población dinámica, que propició la aparición de emporios, la fundación de escuelas primarias y lugares de esparcimiento para los obreros y sus familias (Documentos Gobernación de Coquimbo a varios. Julio 1865 - febrero 1870).

La producción cuprífera provenía de la mina El Pique, situada en Tamaya, en el interior del Valle del Limarí. El filón era propiedad de José Tomás Urmeneta, y desde la década de 1840 produjo pingües ganancias; con base en ello se abrió la necesidad y el interés del empresario por ampliar sus horizontes a otros territorios de la región, y particularmente los puertos de Tongoy y Guayacán, donde se crearon importantes faenas del metal rojo (Vicuña Mackenna, 1883).

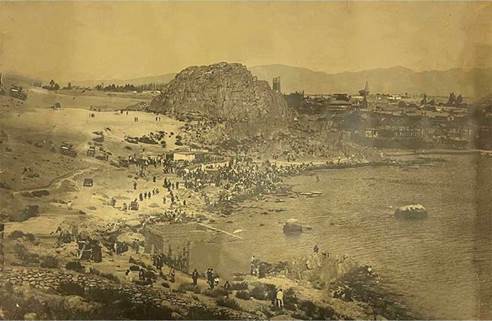

Al fallecer Urmeneta en 1878, la empresa se convirtió en una sociedad anónima, que a posteriori resintió la disminución de demanda cuprífera durante la Primera Guerra Mundial (Ortega, 2014). En ese entonces, la firma había cerrado la fundición de Tongoy y solo conservó la de Guayacán, que pudo mantenerse a duras penas hasta 1915. El nieto de Urmeneta y encargado de la fundición, Rafael Errázuriz Urmeneta, la vendió a capitales extranjeros y nacionales, bajo el nombre de Sociedad Fundición de Guayacán y Sociedad Minera del Pacífico. En la década de 1920 fue comprada por la Caja de Crédito Minero (CACREMI), que no tuvo éxito en su intento de mantener la industria en el puerto (Nazer, 1994). La decadencia minera se evidencia en la figura 3, donde se distingue la desaparición de las antiguas fundiciones características del apogeo productivo decimonónico.

Fuente: anónima. Museo Arqueológico de La Serena, circa (1900).

Figura 3 Desaparición de las fundiciones. Circa 1900

Entre 1946 y 1952 se establecieron mejoras urbanísticas, como parte del Plan Serena, tendentes a potenciar su desarrollo económico (Biblioteca Nacional de Chile s.f.). Una de ellas fue el aprovechamiento del mineral de hierro El Romeral por parte de la CORFO y la Bethlehem Iron mines. El presidente Gabriel González Vi-dela describió la enorme inversión de la firma:

Se construyó un nuevo ramal de ferrocarril desde El Romeral a la Planta de la Sociedad de Cemento Juan Soldado; se reforzó ese desvío, se colocaron nuevo lastre y nueva enrieladura a la línea que existe entre dicha Planta y la estación de Coquimbo, y se construyó un nuevo ramal entre esta estación y la bahía de Guayacán.

Se levantó la Planta de Fuerza en la mina y otra en el puerto de Guayacán.

Se construyó en la bahía de Guayacán un muelle mecanizado de mil pies de largo, con cinta transportadora movible, y se adecuaron instalaciones de almacenamiento materiales. Este puerto permite el atraque tanto de barcos grandes como pequeños.

Se terminó un camino de doce kilómetros desde la mina hasta el empalme con la Carretera Panamericana.

Tanto el desarrollo y explotación de la mina como el manejo del muelle y demás instalaciones del puerto de Guayacán están hoy a cargo de la Compañía de Acero del Pacífico, en carácter de dueña absoluta del mineral. (BCN, 1975, p. 1172)

Si bien las actividades extractivas mermaron a principios del siglo XX, las políticas del Modelo de Industrialización Dirigida por el Estado (IDE) dieron nuevos aires al pueblo de Guayacán, que por esos años aún mantenía la pesca comercial artesanal, además de la sede administrativa de CACREMI. Entre 1952 y 1954 se instaló un nuevo puerto en la zona, esta vez propiedad de la Compañía de Acero del Pacífico (CAP), creada en 1946 (Compañía Minera del Pacífico, 2018); por otro lado, la sucursal de CACREMI pasó a ser parte de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI) fundada en 1960 a partir de la fusión de la Caja de Crédito y la Sociedad de Fundiciones (ENAMI, s.f.). Todo este proceso revivió la identidad minera que había tenido desde el siglo anterior en conjunto a los dinamismos que la población presentaba a tales actividades, tanto desde un ámbito económico como social y cultural.

Desde 1967 se configuró la sede de la Universidad Católica del Norte (UCN), que hasta ese entonces funcionaba en la Región de Antofagasta. En primera instancia, el Campus Guayacán orientó sus esfuerzos en la conformación de institutos de investigación dedicados a las Ciencias del Mar. Así, en 1981 y 1986 se crearon las carreras de Biología Marina y Acuicultura, respectivamente (Universidad Católica del Norte, s.f.). En 1969 se creó el Liceo Industrial José Tomás Urmeneta al frente de la Plaza de Guayacán. El liceo se orientó a la formación de jóvenes en oficios de carácter técnico, como la mecánica, electricidad y soldadura (Liceo Industrial-Coquimbo, 2020).

Como se observa en la figura 4, en la actualidad se mantiene vigente la actividad transportista del hierro a cargo de la CMP (Compañía Minera del Pacífico) y CAP, y pequeños sectores para la actividad de pesca artesanal. De ese modo se han generado alianzas entre la Escuela de Acuicultura de la UCN, los pescadores de toda la Región de Coquimbo y la Corporación al Fomento y la Producción (CORFO) con el objetivo de activar la extracción de la cojinova (Seriolellaviolácea), especie endémica en la zona (Noticias UCN al Día, 2016). En este contexto, se puede observar que la Organización A.G. de Pescadores Artesanales Guayacán no solamente realiza actividades entre sus miembros, sino que también se relaciona con entidades estatales, educativas y otras agrupaciones pesqueras de la región.

Guayacán entre monumento y paisaje cultural

Como se mencionó en el apartado anterior, la actividad minera del durante el siglo XIX trajo la necesidad de construir viviendas y estructuras para una sociedad que habitó las regiones portuarias por casi una centuria. De ellas, una pequeña parte fue considerada por el Estado de Chile para su patrimonialización.

En 1977 se declaró Monumento Nacional1 la Iglesia del Pueblo de Guayacán, cuya construcción comenzó en la ciudad-puerto de Amberes (Bélgica) y fue transportada por el vapor alemán Biancas en forma de planchones que fueron ensamblados en el puerto chileno y finalizada el 2 de marzo de 1889. Fue obra de la empresa belga, Societé Anonyme des Forges d'Aiseau, que utilizó los diseños del ingeniero Alexandre Gustave Eiffel. La estructura se caracteriza por su estilo neogótico, presentar un completo cuerpo metálico y revestimiento de latón zincado. Mide 21 metros de largo, 10,2 metros del frente de su construcción, 233,6 metros cuadrados de superficie y la altura de su torre central es de 27 metros de largo (Diario El Día, 2010).

La Comisión de Patrimonio Histórico tramita además las declaratorias de MH con carácter conmemorativo. Se trata de aquellos bienes que poseen un valor no asociado a su condición material, por ejemplo, los espacios ligados a la memoria de las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron durante la Dictadura Militar (Sitios de Memoria). Asimismo, esta unidad tiene como responsabilidad inscribir y llevar un registro nacional de museos y/o colecciones patrimoniales y debe tramitar autorizaciones para los préstamos y traslados de estas colecciones dentro y fuera del territorio nacional, ya sea para su exhibición o estudio.

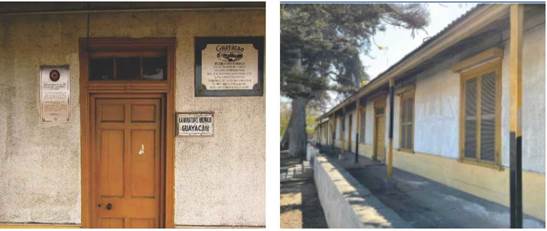

En 1990 fue declarada por Decreto n° 721 la Casa de Administración del Establecimiento de Guayacán (1840) junto al Laboratorio de Química. Complejo de oficinas construido por el empresario Carlos Lambert y aprovechada por la familia Errázuriz Urmeneta durante el siglo XIX. Era el centro articulador de los trabajos durante el periodo cuprífero. "Arquitectónicamente, se trata de un inmueble de un piso construido con materiales de la zona, que presenta una fachada continua con un corredor portificado hacia la calle" (Consejo de Monumentos Nacionales [CMN], s.f.).

Como figura en la placa conmemorativa: "Conocida actualmente como "la Química". Esta casona, construida en 1840, fue propiedad de don Charles Saint Lambert, quien la ocupaba como casa de verano. Posteriormente se utilizó como casa de administración de la firma comercial Urmeneta & Errázuriz (...) (CMN, s.f.).

Ambas construcciones son el centro del Pueblo de Guayacán, nombrado Zona Típica2 en 2005 por el Consejo de Monumentos Nacionales (s.f.) bajo decreto n° 1.880. Las razones para su consideración fueron:

Que, su tipología arquitectónica es homogénea y simétrica, con construcciones de un piso de altura, de fachada continua con acceso central y ventanas a los costados.

Que la materialidad de las construcciones en "churqui y barro" con estucos de tierra, aunque también hay construcciones en adobe sentado; los muros de cierto de terreno son de piedra (pirca) y también en adobe. Respecto de las techumbres, éstas son a dos aguas con tijerales de pino oregón y cubiertas en tejuela de alerce. La carpintería es en madera de pino oregón, en su gran mayoría puertas, ventanas, pisos, pies derechos, techos y estructuras de techumbres. Las protecciones de las ventanas son de fierro fundido y forjado. (p.1)

Fuente: Catálogoarquitectura (s.f.).

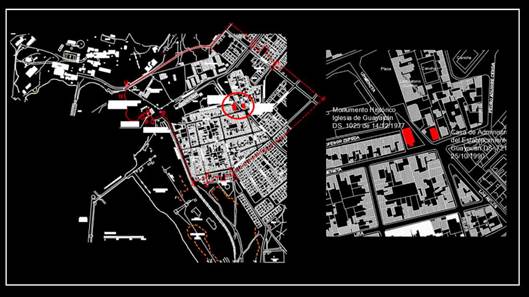

Figura 8 Delimitación Zona Típica pueblo de Guayacán y ubicación de monumentos

Como se ve en la figura 10, el espacio comprendido por la declaratoria -que incluye la Iglesia y la Casa de la Administración- está delimitada de la manera siguiente:

Al norte: limita con terrenos de la Universidad Católica del Norte Campus Guayacán, conformando este límite un muro de mampostería de ladrillo importado, el cual fue construido en 1870 aproximadamente, siendo dicho muro el límite de la fundición "Sociedad Comercial Urmeneta & Errazuriz", estando aún en pie.

Al sur: limita con los fondos de los sitios del costado sur de la calle Ignacio Carrera Pinto, donde en la actualidad existen siete inmuebles con valor patrimonial por su tipología arquitectónica, materialidad y valor de conjunto. Esta calle marca el límite urbano entre la parte antigua de Guayacán y las zonas nuevas que difieren por sus condiciones arquitectónicas, trazado urbano y materialidades.

Al oriente: limita con los fondos del sitio del costado este de la calle Tegualda.

Al Oeste: límite paralelo a la vía férrea y parte de la costa del Océano Pacífico que contiene cuatro elementos históricos, como son el antiguo Balneario de los Ingleses, actualmente conocido como Playa el Cóndor, restos del antiguo Muelle Errázuriz de 1870, la actual caleta de pescadores artesanales de Guayacán y los restos de la trocha del tren que transportaba sulfato en los años 1950 aproximadamente. (pp. 2-3)

La vida social en el Pueblo de Guayacán ha sido amplia y diversa con espacios de sociabilidad que se conservan desde hace décadas. En segundo lugar, la Fiesta de la Virgen del Rosario de Guayacán, que se realiza anualmente, durante la última semana de enero en la explanada donde se emplaza la iglesia (Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y Consejo de Monumentos Nacionales (s.f.). La festividad ha producido el encuentro entre vecinos y diversas comunidades que acuden al sector, ya sea por motivos devocionales, o bien por el atractivo que suscitan los denominados "bailes chinos". Sobre este punto debe señalarse que en la actividad se integran grupos oriundos de la Zona Típica, pero además los peregrinos danzantes provienen de otras comunas de la Región de Coquimbo. Entre ellos destacan el Baile Religioso Danza n°15, y el Baile Chino Pescador (El Observatodo, 2014).3

Los bailes chinos fueron inscritos en 2014 dentro de la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco:

De origen mestizo, el Baile Chino se vincula a la fiesta de la Virgen de Anda-collo y su aparición ocurre tras desaparecer la encomienda minera, a fines del siglo XVII. Posteriormente se expandió hacia la zona central de Chile y resto del Norte Chico. Estos colectivos de danza ceremonial están conformados por familias y vecinos de una localidad, son autónomos y participan solidariamente en festividades con que se acostumbra venerar la imagen sagrada de algún poblado rural. Su devoción se expresa mediante música instrumental, danza y canto de rogativa. El canto posee formas hispánicas, como copla y décima espinela, mientras flautas y tambores -instrumentos característicos del género- tienen antecedentes prehispánicos. El Baile Chino se forma en dos columnas paralelas de cinco o más flautas; entre éstas se ubican los tambores. En la testera van portaestandartes y abanderados. (p. 1)

En segundo lugar, cabe mencionar la importancia que tienen organizaciones deportivas que en conjunto con la empresa privada han propiciado la concatenación de esfuerzos para la creación y cuidado de espacios comunitarios (CMP, s.f.). Entre ellos destaca el Club Deportivo Progreso, fundado en 1936 -fecha precedente a la instalación de la CAP y la CACREMI- y su sempiterno rival, el Club Sergio Livingstone, creado en 1943. Este último destaca por sus logros deportivos desde 1963, cuando ganó el Torneo Comunal y pudo participar en el Campeonato Salvador Allende.

En 1990 ganaron la liguilla "amateur" y en 1997, tras obtener el título de la liga porteña de series adultas participaron en las competencias de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur. A la fecha en que se realizó está investigación, el Sergio Livingstone cuenta con representantes en la en diversos campeonatos aficionados y posee categorías infantiles, juveniles y adultas, "conformadas en su mayoría por los habitantes del pueblo de Guayacán" (Rivera, 2020).

Diversos autores han resaltado la construcción de identidades barriales, sectoriales y regionales en la práctica deportiva; son desde el siglo pasado un ámbito de esparcimiento, pero también de organización y deliberación social y política. Los clubes son, al igual que las juntas vecinales, lugares de encuentro y autodeterminación (Díaz, 2011; Elsey, 2011; Ovalle y Vidal, 2014; Guerrero, 2016).

Como adenda a lo dicho, se debe señalar que desde hace algunos años el pueblo de Guayacán es un trayecto obligado durante el Día del Patrimonio Cultural que pone a disposición de la comunidad los principales espacios arquitectónicos e históricos de la región. De dicho recorrido destaca el Cementerio Inglés, que incluye personas caracterizadas a la usanza del siglo XIX. Del mismo modo, se exhiben las tumbas de al menos 600 personajes reconocidos, junto a guías que ofrecen la interpretación de las simbologías inscritas en las lápidas construidas en mármol, hierro, madera y residuos de cobre (Álvarez, 2018).

Peligro de derrumbe

Desde 2011, la exportación de hierro en la Región de Coquimbo experimentó un crecimiento rampante. Por esos años el Gerente de la CMP sostenía:

La producción de CAP Minería superó los 10 millones de toneladas, de las cuales un 35% correspondió a pellets, 50% a concentrados y el resto a finos y granzas. Para el 2011 se proyectan 12 millones de toneladas, de las cuales un 30% serían pellets y un 45% concentrados. (Minería Chilena, 2011)

Cabe mencionar que ese mismo año salieron por el puerto mecanizado de Guayacán 120 mil toneladas del mineral de mineral con destino a Hong Kong. El Instituto Nacional de Estadísticas apuntó que en 2018 las exportaciones por Coquimbo habían aumentado en un 30 %, asignado en una suma de 434, 7 millones de dólares, donde el 90,7 % correspondía a la minería tanto de Cobre como de Hierro (Portal minero, 2011).

Todo ello contrasta con la situación de las economías locales que luchan por surgir ante las condiciones desiguales de distribución de los ingresos. Los últimos gobiernos han subsidiado algunos adelantos a la labor de los pescadores artesanales; no obstante, juega en contra la escasez de recursos,

que se ha ido acentuando y el único producto que les viene a traer algo de tranquilidad es la jibia (Dosidicusgigas), pero no es de manera permanente, debido a que es migratoria y nada les asegura que aparezca por estas latitudes todos los años. De hecho, ha ocurrido que ha desaparecido de las costas locales hasta por dos años. (Litoralpress, 2020)

Ante esto se debe señalar que los pescadores (Litoralpress, 2020):

Reconocen que tuvieron una verdadera guerra con la Armada, para que se les reconociera que tienen un espacio, el que les entrega casi un millón y medio de pesos mensuales por tener una embarcación varada, pero ese dinero "no alcanza para solventar los gastos de nuestra caleta. Fue complicado, la CMP nos ayudó con el estudio de suelo para que ellos reconocieran que estaba preparada esa rampa para varar embarcaciones de mayor tonelaje, pero fue una lucha larga, porque no querían ceder.

Norma Salas ha sido presidenta de la Junta n° 13 de Guayacán en reiteradas ocasiones durante los últimos 40 años. Relata la manera en que la población pasó serias dificultades para el abastecimiento de agua potable, y se avanzó en la construcción de plazas y arreglos en las casas. Sin concluir sus estudios secundarios, pondera el resultado de su gestión: "haber logrado que mi Guayacán cambiara, porque fui presidenta de todo guayacán completo y logramos hartas cosas, que estaba muy dejado de la mano de Dios, que nadie nos hacía caso (...) éramos una caleta como olvidada de las autoridades y ahora no" (Revive Coquimbo, s.f.).

Tales precariedades han constituido un problema constante. Un análisis reciente del casco histórico de Guayacán señala que el 80 % de los habitantes residentes nacieron y han crecido en sus inmediaciones, salvo aquel porcentaje que emigró en búsqueda de mejores horizontes laborales. Un 87 % de los hogares pertenece a los segmentos socioeconómicos más bajos y un 14 % a sectores medio bajos.

Lo anterior, sumado al crecimiento vegetativo de la población, ha provocado una demanda creciente por nueva vivienda en Guayacán, debido a las precarias condiciones en que viven los pobladores; especialmente en el tejido residencial al sur del barrio histórico (Población Almirante Williams). Desde el punto de vista social el Barrio posee un tejido potente, manifestado en sus dos Juntas de Vecinos JJ. VV. (José Tomás Urmeneta y Guayacán), las que junto a numerosas organizaciones funcionales logran mantener el espíritu identitario local (Centro de Madres, Clubes de Rayuela, Clubes de Adulto Mayor, Centro de Padres Jardín Infantil, Clubes Deportivos, Gremio de Pescadores, etc.). Por otra parte, existen instituciones que dialogan con el Barrio de una u otra manera, como el Liceo José Tomás Urmeneta, el Jardín Infantil Tesoritos de Guayacán, la Universidad Católica del Norte (UCN) y la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS). Estas relaciones propician el desarrollo de actividades culturales, deportivas, recreativas, religiosas, educativas organizadas por la comunidad en conjunto con estas instituciones. Complementariamente, se reconoce a la Agrupación de Pescadores como una organización relevante en la zona, por la presencia de la Caleta que posibilita una importante fuente laboral para los residentes. (Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, 2018. p. 28)

En cuanto al equipamiento de servicios básicos, se apunta:

En síntesis, podemos decir que el equipamiento en Guayacán consiste en espacios comunitarios que cumplen funciones polisémicas para dar cobertura a las necesidades de la población. Además se visualizan algunas actividades productivas privadas que aportan de manera muy marginal a la economía local (básicamente asociadas a la pesca). En cuanto a infraestructura, podemos destacar la presencia de una vía férrea en uso por la Compañía Minera del Pacífico (CMP), a través de la cual se realiza el transporte de minerales desde la Mina Romeral (tramo de 38 km aprox.). Por otra parte, destaca el Puerto Mecanizado de Guayacán, terminal de uso privado con una superficie operacional de 15 ha y frente de acopio que cubre 10,72 ha. De forma contigua, se encuentra el Cementerio Inglés y un depósito de combustibles, conformando un gran paño de escasa ocupación. Además, en el sector se emplaza una subestación eléctrica conectada al Sistema Interconectado Central (SIC) y una Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (Aguas del Valle S. A.), que origina constante rechazo en la comunidad. (p.10)

En 2018, las organizaciones comunales criticaron la renuencia del Estado en convertir a Guayacán en un polo turístico, lo que en gran medida podría mejorar las condiciones de vida del sector:

El programa establecía varias acciones como por ejemplo mejoramiento de fachadas, revitalización de la caleta y playa El Cóndor, mejorar avenidas y plazas, compra de inmuebles para desarrollar proyectos como museos de sitios, entre otras. Pero casi nada se ha hecho. En diciembre de 2014 se firmó el convenio de colaboración entre el gobierno y el municipio que daba inicio al programa y comenzaron algunas acciones. A pesar que el BID establece que es necesario que la oficina de barrio que lidera la revitalización y que está a cargo de la Secretaría de Planificación del Municipio de Coquimbo se establezca en el sector a intervenir, recién en mayo del 2017 los profesionales de esta oficina se instalaron en Guayacán, en uno de los dos inmuebles que se han comprado hasta el momento.

Y esto es algo que duele en este pueblo histórico. A pesar que los vecinos han realizado diversas gestiones para conseguir contactos y establecer una lista de viviendas y terrenos que pueden ser adquiridos por el municipio, de gran valor patrimonial e ideales para desarrollar proyectos, sólo se han comprado estas dos casonas (Calle Lira 42 ex casa Floto y la de calle Lira 36) en las que se ejecutará un centro cultural.(Luengo, 2018)

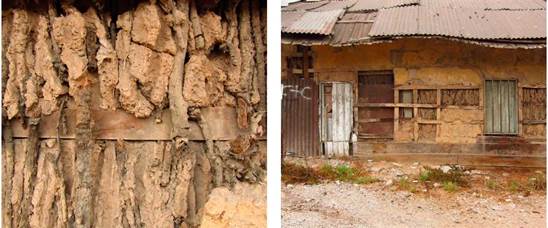

Es posible deducir que la preocupación por el patrimonio material no es una mera preocupación cultural, sino que también una necesidad de sobrevivencia. La preocupación por la protección del patrimonio mobiliario de Guayacán ha ido en aumento por parte de los pobladores, quienes observan el abandono y el desinterés de los agentes encargados de su conservación. Un claro ejemplo de lo dicho son las ruinas de las casas dañadas por el terremoto del 16 de septiembre de 2015 (Alday, 2019). Nuevamente los dirigentes vecinales y actores de la cultura local declararon el descuido de las autoridades en cuanto al apoyo financiero circunscrito a un Plan de Revitalización sostenido con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo aprobado en 2014:

"Ahí está el patrimonio que nadie protegió: en el suelo" dice Rosa Ormazábal (vecina del sector) y apunta a una casa ubicada en calle Urmeneta número 43, en el corazón de la Zona Típica del sector de Guayacán, en la comuna de Coquimbo, cuya fachada cayó con el reciente sismo.

Al igual que la mayoría de los residentes de este barrio, considerado histórico y patrimonial, la mujer está decepcionada de la labor que han cumplido las autoridades en torno a la protección del lugar. "El Consejo de Monumentos Nacionales ha puesto más obstáculos que facilidades para el resguardo de las viviendas consideradas patrimoniales". (Castillo, 2019)

Así, se menciona la imposibilidad de los residentes en realizar mejoras en sus habitaciones, que encuentran un óbice en los procesos burocráticos y autorizaciones destinadas a proteger las edificaciones patrimoniales. Un ejemplo de la lentitud de los procesos de reparación es la "Casa de Panchito". Como declara la placa conmemorativa: "Esta casona, una de las pocas edificadas en doble piso, en la época de la fundición de cobre de Guayacán. En ella vivió don Robert Edward Allison, ingeniero hidráulico de nacionalidad inglesa, quien fue contratado por don José Tomás de Urmeneta, socio fundador de la casa comercial "Urmeneta & Errázuriz para trabajar en las faenas en Guayacán".

Si se observa con detención el estado del inmueble, ha ido en detrimento a fuer de los sismos acaecidos en 2015 y 2019. La caída de las paredes y la acumulación de escombros es dramática, si se considera que está emplazada en medio de dos calles de alto tráfico de personas y automóviles. La descomposición del paisaje no solo atenta la estética del lugar, sino que también pone en peligro las casas aledañas. Así figuran construcciones protegidas en estado de derrumbe, cercadas con huinchas de seguridad, pero en medio de espacios comunes.

Es necesario aclarar que esta imposibilidad de reparación no se debe únicamente a la carencia material de los vecinos, también a la lentitud de las entidades que tienen la potestad de decidir la intervención de una zona típica o monumento. En Chile, el Consejo de Monumentos Nacionales exige el cumplimiento de estrictas normas en la presentación de antecedentes generales, estudios preliminares y lineamientos de intervención, los planos y límites, la descripción de valores y atributos, fichas de identificación de bienes, antecedentes históricos, socioculturales, territoriales, urbanos y arquitectónicos propios y más representativos. Así también, antecedentes del patrimonio antropológico y arqueológico, planos de catastro y los estados de conservación (Reglamento Sobre Zonas Típicas o Pintorescas de la Ley №17.288, 2017).

Consideraciones finales

La construcción de identidades en América Latina ha tenido un componente sectorial desde hace un siglo. La modernidad periférica que experimentaron los espacios mineros e industriales durante el siglo XX dejó huellas donde hubo bonanza y abandono, cuando los procesos extractivos que surtieron a la economía privada y estatal siguieron otros derroteros. Así fue como las personas que emigraron desde el campo encontraron un arraigo en los pueblos mineros y desarrollaron gran parte de su vida dependiendo de una sola labor. Sus hijos crecieron y siguieron a sus padres en la consolidación de barrios que tenían un significado colectivo.

De ese modo, las tradiciones inventadas tuvieron un primer resorte en los barrios, en las comunidades cercanas, la modernidad pasó y generaciones posteriores tuvieron que arreglarse a las inclemencias del cambio. Como se ha visto, el sector de Guayacán se mantiene en movimiento, ya sea por la mutación y actualización constante de las actividades económicas, o bien por la apropiación de nuevas formas de convivencia con el espacio.

Como se ha visto a lo largo de estas líneas, contrario a lo ocurrido en otros espacios dependientes de actividades productivas, la Región de Coquimbo sigue siendo un espacio exportador de metales y el puerto de Guayacán es clave en tales cometidos. Empero, el desarrollo económico no registra un adelanto para quienes viven en los sectores aledaños de un espacio que en gran medida sostiene el erario nacional.

A pesar de que las comunidades se mantienen conscientes de la importancia histórica en cuanto a su pasado minero e industrial, carecen de los medios para empujar mejoras sustanciales en su estilo de vida provenientes de la puesta en valor de su patrimonio. Muy por el contrario, el paisaje industrial que dejó la extracción cuprífera durante el siglo XIX se está desmoronando ante quienes claman por un mejor pasar y de todos modos poseen una ligazón sentimental con el entorno. Aún queda la pregunta ¿De qué manera las instituciones políticas y económicas contribuyen al fomento de los espacios simbólicos y permiten su viabilidad en el tiempo.