Introducción

El fenómeno del populismo, el cual presentó una tendencia mundial considerable en el primer tercio del siglo XX, es parte de las dinámicas propias de un contexto donde el Estado era el protagonista central de los procesos políticos. Sin embargo, la presencia de regímenes políticos de corte populista en un panorama más amplio podría entenderse a partir de gobiernos populistas de izquierda o extrema derecha. Como ejemplo, está el paradigmático caso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), o los gobiernos de Hitler, Mussolini e, incluso, el modelo híbrido del mexicano Lázaro Cárdenas, quien organizó y corporativizó a los contingentes sociales bajo la idea de una política de masas canalizada a través de un partido político.

Al pasar años, parecía que este tipo de regímenes desaparecerían con la llegada de la globalización, y lo que Huntington (1991) llamaría más adelante como la tercera ola democrática. Las olas de democratización son la mezcla de procesos evolutivos de un sistema no democrático hacia uno democrático. Estas suelen ocurrir en diferentes periodos de tiempo, llegando a superar significativamente a los procesos anteriores. De acuerdo con Huntington, la tercera ola comenzó en 1974 y continúa hasta la actualidad. Este acontecimiento hacía inevitable la presencia de la democracia a nivel mundial. Por ello, la aparición y triunfo de fenómenos políticos populistas en diferentes ámbitos electorales, y la presencia de movimientos de corte populistas, ya sean de espectros ideológicos de derecha o izquierda, motivan a cuestionarse por qué estas corrientes ideológicas siguen existiendo en un mundo que cada vez es más integrado económicamente y tiene mayor libertad democrática.

El presente artículo tiene como finalidad conocer las causas del resurgimiento global del populismo y su relación con el actual proceso de globalización económica. Para ello, el documento se ha estructurado en cuatro secciones. En la primera parte, se muestran las características principales de la globalización y se comparan las fuerzas impulsoras de lo que se llamó la primera globalización y el actual proceso global, en especial, en sus principales manifestaciones: movilidad de bienes y servicios, mano de obra y capital. En la segunda sección, se analizan los principales efectos ocasionados por la presente globalización a fin de comprender la descomposición del sistema democrático mundial y entender el surgimiento de los movimientos populistas. En la tercera sección, se analizan los conceptos, causas y consecuencias del populismo desde la perspectiva histórica y se explica su importancia desde la ideología y estrategia política. En la cuarta sección, se aborda la idea de cómo la globalización ha alimentado el surgimiento del populismo. Por último, se hacen algunas reflexiones a manera de conclusión.

1. Globalización económica

En los últimos cuarenta años, el mundo ha visto cambios que se han presentado en diferentes rubros de las actividades económicas, políticas y sociales. En el campo de la economía, quizás el fenómeno más importante ha sido el incremento de la interdependencia entre los países. Como ejemplo está el claro crecimiento del comercio intraindustrial, en detrimento del comercio interindustrial. En el rubro de la política, existen más agentes participando en el sistema internacional, y hay un claro cambio hacia la implementación de políticas neoliberales, así como una inminente transición hacia sistemas de gobierno democráticos. Respecto a los cambios sociales, el mundo vive una homogeneización cultural con profundos impactos en la forma de vivir y trabajar de las personas en sus sociedades. Este fenómeno, comúnmente llamado globalización económica, ha modificado el escenario en el que se desenvuelven los países.

No obstante, este no es un fenómeno nuevo. Ya a mediados del siglo XIX se desarrolló a nivel mundial un flujo de ideas, bienes e interacciones culturales que tuvieron una serie de efectos en la sociedad mundial. El flujo no solo se ha dado de norte a sur. Pues en todo intercambio existen al menos dos partes que son tanto receptoras como emisoras, de tal manera que ambas reciben influencia la una de la otra. En ese orden de ideas, si se quiere conocer con detalle el fenómeno que sucede hoy en día y predecir, dentro de lo posible, el futuro de este proceso global, es preciso estudiar lo que ocurrió años atrás y conocer las principales similitudes y diferencias entre ambos fenómenos.

Para algunos estudiosos de la historia económica (Baldwin y Martin, 1999; O’Rourke, 2001; Williamson, 2006), la globalización es un fenómeno que ya tiene un precedente en la economía global. Este se conoce como la primera globalización o globalización decimonónica que se desarrolló a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En ese periodo se presentó un fenómeno similar al actual, con un gran intercambio de ideas y de movimiento de bienes, servicios y personas a nivel internacional, lo que conllevo a implicaciones que permearon a la sociedad mundial. Para el caso de América Latina, durante este periodo la región creció a un ritmo anual del 1.82%; porcentaje igual al de los Estados Unidos y mayor que el del Reino Unido (1.01%). Esto condujo a la convergencia. Para 1870, el pib per cápita del total de países de América Latina representaba el 20% del Reino Unido, pero para finales de la primera globalización, el PIB per cápita latinoamericano era el 30% del británico (Maddison, 2003).

En perspectiva, es posible distinguir algunas diferencias y similitudes entre el proceso de globalización decimonónico y el actual. Por ejemplo, hoy en día el proceso de globalización se ha caracterizado por una tercerización de la economía mundial. Como resultado, los servicios actualmente representan cerca del 70% del pib mundial, superando a la agricultura y la industria. Un segundo punto relevante es la geografía del comercio mundial. Mientras que en la primera globalización el mundo menos desarrollado se encontraba fuera de la esfera de la modernización y progreso, y el intercambio se focalizaba en Europa y América del Norte, en el actual proceso de globalización, la participación en la economía mundial de países en desarrollo, y en especial de los países emergentes, es cada vez mayor. China, India, Corea del Sur, Taiwán, Brasil, México, Chile, Perú y Argentina son ejemplos claros de esto, pues tienen mayor presencia en el desarrollo del comercio mundial por haber modificado sus patrones comerciales, y transformarse en exportadores de manufacturas con un alto grado de valor añadido.

En el aspecto financiero, los cambios más significativos son la disminución de barreras para favorecer la liberalización de los mercados de capitales y el rápido avance tecnológico que facilita su movilización. Consecuentemente, hoy en día, los movimientos de los capitales son más rápidos, pero también esta velocidad los ha hecho más peligrosos. Pese a que las crisis por flujos de capitales no son nuevas, sus efectos son cada vez más potentes y devastadores para la economía mundial (Wolf, 2005). Muestra de ello fueron las crisis financieras de los años noventa en América Latina y el Sureste Asiático, o la crisis subprime del 2008, cuyos daños colaterales se sintieron en todo el sistema financiero internacional.

En la actualidad, el sistema internacional cuenta con un sistema global de organismos encargados de temas cruciales como las finanzas y el comercio internacional. Estos son: la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Sus objetivos, a grandes rasgos, están encaminados a facilitar la integración económica a través de la cooperación internacional. En la primera globalización, no se contaba con esta estructura institucional supranacional. Sin embargo, existe evidencia de que el actual sistema no ha sido lo suficientemente eficiente y equitativo, en especial para aquellos países que no participan en la actual integración económica internacional1.

Respecto a la movilidad de personas, este elemento tuvo un gran auge durante la primera globalización. Puesto que, gracias a los avances tecnológicos de la época, la movilidad de personas se volvió segura, confiable y barata. No obstante, esta migración tuvo su origen principalmente en factores económicos. La reducción en las restricciones al movimiento de personas permitió la entrada de mano de obra, ofreciendo incentivos económicos para fomentar la migración. La mayoría de los emigrantes se dirigió a América, la cual recibió cerca de 85% de las emigraciones registradas en 1915. De ellos, gran parte tenía como destino Estados Unidos, aunque también se movieron hacia países sudamericanos como Argentina, y Brasil (Kenwood y Lougheed, 1972). Este fenómeno ha sido mucho más limitado en la presente globalización por la presión ejercida contra la inmigración, debido al deterioro en la distribución del ingreso de la mano de obra poco calificada (Baldwing y Martin, 1999). Además, los motivos para migrar han cambiado; como en los casos de desplazamiento forzado por violencia, inseguridad y conflicto armado.

Según lo expuesto, existen diferencias estructurales entre los dos fenómenos globales. Aun así, ambos comparten como elemento a destacar que la integración económica mundial es limitada. Lo anterior se debe principalmente a dos razones. Por un lado, pese a que actualmente la mayoría de los países cuentan con economías más abiertas que hace cien años, aún persisten barreras que limitan el libre flujo de los factores de producción (Rodrik, 2007). Por el otro, es preciso recordar que el sistema internacional lo componen diferentes actores. Entre ellos, Estados con delimitaciones jurídicas, variedad de idiomas, valores, creencias y culturas que condicionan el proceso de integración económica mundial. Esto implica que, mientras se aboga por la internacionalización de los mercados, los Estados optan por conservar su autonomía y soberanía nacional, siendo esta disyuntiva uno de los grandes debates en la presente globalización.

Por consiguiente, ¿qué es lo que se debe entender en la actualidad por globalización económica? De acuerdo con el FMI la globalización:

es un proceso histórico, del resultado de la innovación humana y el progreso tecnológico. Se refiere a la creciente integración de las economías de todo el mundo, especialmente a través del comercio y los flujos financieros (...), desplazamiento de personas (mano de obra) y la transferencia de conocimientos (tecnología) a través de las fronteras internacionales (asimismo) abarca aspectos culturales, políticos y ambientales. (2000, p. 2)

Para Pieterse (2015), la globalización es una chispa de conflicto porque trasciende las fronteras económicas, políticas, sociales y gubernamentales, trastocando la ideología popular y generando nuevos paradigmas para los Estados. Mientras que, de acuerdo con Croucher, la globalización “es un conjunto de cambios relacionados entre sí, que aumenta la interdependencia de los países, presentándose de manera no limitativa, en los ámbitos económico, tecnológico, cultural y político” (2018, p. 14).

Por otro lado, Woods (2000, pp.3-6) argumenta que se deben diferenciar los cambios cualitativos y cuantitativos que ha provocado la globalización, a fin de entender su impacto en la sociedad moderna. Bajo esa lógica, las variaciones cualitativas son los cambios en la política internacional que se presentan como las nuevas formas en que las sociedades piensan y se identifican. Así como también representan la forma en la que los Estados, empresas y otros actores perciben y persiguen sus intereses. Relativo a los cambios cuantitativos, Woods sostiene que estos se han convertido en el pilar fundamental de la globalización, que, a su vez, se ha denominado como sinónimo de transnacionalismo e interdependencia. Lo anterior, dado que la globalización hace referencia al incremento de las transacciones comerciales, del flujo de personas y capitales, y de las transferencias de tecnologías. Así, la globalización se puede entender como el proceso de integración de las economías y las sociedades a medida que disminuyen los obstáculos para la circulación de ideas, personas, servicios y capitales.

A pesar de sus beneficios, este proceso global tiene implicaciones directas en las sociedades y economías nacionales. Actualmente, estas se ven más afectadas que en el pasado por los eventos y acontecimientos provocados por la mayor exposición al entorno internacional. De acuerdo con la teoría económica clásica, y partiendo de una globalización bien gobernada, entre más se integre un país a la economía global, existirá una mejor asignación de recursos e incremento del crecimiento potencial. No obstante, no todos los sectores dentro de cada país obtienen las mismas ventajas. Pues uno de los principales resultados de este proceso ha sido la generación de ganadores y perdedores.

Desde la perspectiva de una globalización positiva, es posible determinar que esta beneficia la distribución del ingreso, debido a la disponibilidad de mayores oportunidades económicas, políticas y sociales que pueden conducir a la prosperidad, y reducir las disparidades, desigualdades y pobreza. Desde la mirada contraria, una posibilidad es que la globalización no tenga efecto alguno sobre la distribución, debido a la integración mundial. De hecho, el desarrollo económico está condicionado a si el país o región es ganador o perdedor en el proceso de globalización. Si el país se beneficia de la globalización (ganador), habrá una mayor distribución del ingreso e igualdad social. Pero, si el país no obtiene buenos resultados de la globalización (perdedor), el proceso puede ser perjudicial para la igualdad social.

Hoy por hoy, han surgido diferentes opiniones sobre cómo debe ser manejada la globalización por cada gobierno, y el papel que deben tener las instituciones internacionales en la gestión de la misma. Los críticos señalan que este fenómeno incrementa las desigualdades sociales y económicas a nivel mundial y local. Por lo que es necesario abandonarlo e implementar una nueva estrategia para fomentar el crecimiento y el desarrollo. Por el contrario, hay quienes sugieren que, a través de una mayor integración en la globalización, los perdedores podrán aprovechar este proceso.

Por ejemplo, autores como Eichengreen (1996), Bhagwati (2004), Healy, Arunachalam y Mizukami (2016), Sala-i-Martin (2006) y Potucek, (2018) proponen que el actual proceso global arroja resultados favorables; como el crecimiento y la convergencia entre los países y sus regiones, y la reducción de la pobreza. Además, de que incentiva el diseño de principios democráticos. Por su parte, críticos como Amin (1997), Stiglitz (2006), Milanovic (2016) y Boarini, Causa, Fleurbay, Gianluca y Woolard (2018) sugieren que la globalización económica debilita la soberanía de los países. Adicionalmente, genera grandes desigualdades entre ellos, creando ganadores y perdedores, situación para la cual no existe la respectiva ayuda supranacional o ejecución de políticas públicas nacionales que minimicen los daños para los perdedores.

En concordancia con lo anterior, existe evidencia empírica que sugiere los posibles impactos de la globalización en lo que se ha denominado como cohesión social2. Al respecto, Hannigan (2002) conceptualiza la relación entre cultura, cohesión social y globalización a través de las tipografías sociales de espacio, región, red y flujos. Para Hannigan, los flujos muestran el movimiento internacional de personas, información, tecnología, bienes y servicios. Su estudio concluye que las identidades sociales no están vinculadas al Estado-Nación, ni están determinadas por el entorno cultural comercial creado por la economía global, sino que se encuentran constantemente en desarrollo. Por su parte, Snower (1997) menciona lo difícil que será lograr mejores rendimientos económicos de cara a la cohesión social, ya que son muchos los retos que impone la globalización después de la eliminación de los obstáculos comerciales y la afluencia de inversión extranjera directa.

En el proceso de globalización, un beneficio importante es el que obtienen los países desarrollados en cuanto a la fabricación de productos que requieren mano de obra calificada. Esto genera, en lugares como Estados Unidos y Europa, una mayor demanda de este tipo de personal. En contraposición, en los países en vías de desarrollo se evidencia una abundante mano de obra menos calificada. Últimamente, esta condición también se ha presentado en países desarrollados, quienes han visto una pérdida de competitividad en algunos sectores, generando un aumento persistente de las desigualdades salariales y el desempleo. Lo que ha dado como resultado un incremento significativo en la desigualdad social.

Para Asghar, Shazia y Muhammad (2015), la globalización no mejora ni reduce la desigualdad social. Esto lo explican a través de un diagrama de flujo en el que se especifican diferentes resultados (producto de la globalización) en las relaciones intraestatales. Bajo este diagrama, se visualiza que los ganadores (ricos) se enriquecen, mientras que los perdedores (pobres) se empobrecen, ampliando aún más la brecha entre estos dos segmentos de la sociedad. Igualmente, los autores sugieren que puede haber un aumento en las disparidades intraestatales, tanto económicas como sociales, debido a que los ganadores tendrán siempre un mayor nivel de ingresos en comparación con los perdedores. En el mismo orden de ideas, los ganadores tendrán siempre un estatus social más alto y los perdedores tendrán siempre mayores deficiencias, e incluso sufrirán de la miseria. No obstante, la globalización podría mejorar la desigualdad si los resultados de esta se distribuyeran equitativamente. De ese modo, mejoraría la prosperidad general de la economía, las disparidades se minimizarían y la pobreza se reduciría, por lo que habría un menor grado de desigualdad social.

En la praxis, “las críticas a la globalización han sido particularmente fuertes en América Latina, donde en los últimos años líderes de izquierda y de derecha han sido elegidos democráticamente dando la espalda a la ortodoxia” (Lascurain, 2009, p. 21). En Venezuela, Hugo Chávez y Nicolás Maduro han sido pilar fundamental del pensamiento anti-neoliberal, aunque no han sido los únicos. Daniel Ortega de Nicaragua, Miguel Díaz-Canel de Cuba, Andrés Manuel López Obrador de México y Alberto Fernández de Argentina son algunos otros gobernantes igualmente críticos con el modelo de integración económica mundial. A la par, han surgido líderes de derecha, como Jair Bolsonaro de Brasil, Donald Trump de Estados Unidos y muchos más en Europa y algunas regiones de Asia, que intentan recuperar la pérdida de soberanía nacional creando nuevas alternativas de desarrollo. Aun cuando el modelo actual ha sido incapaz de dar respuesta a las necesidades legítimas del electorado.

De acuerdo con Rodrik (2007), la globalización ha generado en el imaginario colectivo mundial ciertos malestares fundamentados en que el fenómeno implica una creciente desigualdad e inseguridad, tanto para los países industrializados como para aquellos en desarrollo. Pero, sobre todo, fundamentados en que la apertura comercial y financiera que conlleva la globalización no ha conducido a un mayor crecimiento económico por sí misma. En cambio, esta apertura ha requerido de una profunda gama de reformas institucionales que permitan aprovechar plenamente sus beneficios potenciales. En ese sentido, las problemáticas de la globalización económica, como las constantes crisis financieras y el aparente fracaso de las burocracias nacionales y supranacionales para hacer frente a la problemática de las compensaciones entre ganadores y perdedores3, parecen trazar la ruta hacia un mundo con Estados proteccionistas y de corte populista.

2. Malestares de la globalización

En los últimos 40 años, la mayoría de los países han experimentado aumentos sustanciales en la libertad económica y una mayor integración a la economía global. Existe la noción recurrente de que la apertura comercial tiene efectos positivos en el crecimiento económico, aunque no todos los analistas coinciden sobre las implicaciones de los efectos de esta política económica en la distribución del ingreso. Autores como Sala-i-Martin (2006) atribuyen la reciente disminución en la desigualdad mundial al crecimiento económico que tuvieron los países asiáticos, como China e India, y algunos países latinoamericanos. En ese sentido, el actual proceso de globalización económica sería el responsable de haber reducido la pobreza a nivel mundial, principalmente entre los países emergentes. El Banco Mundial (2019) estima que en 1990 el 36% de la población mundial vivía con menos de 1.90 dólares al día. Mientras que para el año 2015 solo el 10 % de la población mundial vivía bajo estas condiciones; y actualmente 1,100 millones de personas menos que a principios de la década de los noventa viven en pobreza extrema.

Sin embargo, existe evidencia de que la implementación de políticas que se desprenden del Consenso de Washington ha coincidido con un aumento en la desigualdad de ingresos. Lo anterior coincide con lo expuesto en el teorema Stolper-Samuelson (Lascurain, 2009). Al respecto, Brohman (1996) sugiere que el Consenso de Washington ha contribuido a la desigualdad en la distribución de los ingresos. Por su parte, Berry (1998) sostiene que, de acuerdo con la teoría clásica, el libre comercio fomenta el incremento de los ingresos. Aunque, a pesar de ello, “la desigualdad de los ingresos parece que va en aumento en América Latina cada vez que el comercio aumenta o es liberalizado” (p. 91).

Asimismo, investigaciones recientes han demostrado que, pese al gigantesco avance en el combate a la pobreza, uno de los principales malestares de la globalización es el peligro de marginación en la dinámica económica mundial de muchos países en vías de desarrollo. Lo anterior, se argumenta pues el ingreso en estos países ha caído y, en algunos casos, han visto limitada su participación en el comercio internacional, con respecto a la misma 30 años atrás (Banco Mundial, 2002). Preocupa incluso que esta desigualdad en los ingresos no solamente se presenta en los países con menor desarrollo, sino que también aparece cada vez más implicada en las sociedades de los países desarrollados (Piketty, 2014).

Investigaciones como la de Basco y Mestieri (2019), en la cual desarrollaron un modelo dinámico de proporciones de factores, con el comercio de bienes finales, intermedios y de capital, donde los países difieren en sus niveles de productividad agregada, demuestran que la inequidad de ingresos aumenta con tres diversos aspectos:

La desagregación.

Cuando los países emergentes comienzan a participar en el comercio de bienes intermedios.

Cuando se introduce la tecnología como forma de mejorar la eficiencia del trabajo.

En ese sentido, Beregh y Nilsson (2010) utilizaron el Standarized World Income Database para examinar la relación que existe entre el índice de globalización kof y el índice de libertad económica del Fraser Institute respecto a la inequidad del ingreso, usando un panel de datos de 80 países entre 1970-2005. Uno de los principales resultados obtenidos fue que la globalización económica y la desregulación están ligadas con la desigualdad del ingreso, tanto en países desarrollados como en aquellos en vías de desarrollo. Por su parte, Asteriou, Dimelis y Moudatsou (2014) midieron la relación entre la inequidad y la globalización con variables financieras y de comercio a través de un modelo econométrico, usando un panel de datos de los 27 países de la Unión Europea (UE) durante el periodo de 1995-2009. En su investigación, pudieron concluir que la globalización es una de las causas principales de la desigualdad del ingreso en la ue, principalmente, por los efectos colaterales de la inversión directa extranjera y la apertura comercial.

En ese mismo orden, para el caso de Ucrania, Abakumova y Primierova (2018) realizaron un estudio sobre la relación entre la desigualdad de ingreso, el crecimiento económico y la globalización. Las autoras emplearon una regresión de un solo país para investigar la veracidad de la hipótesis de la curva de Kuznets en la economía ucraniana, durante el periodo de 1995 a 2016. Así, identificaron que, en este caso, la globalización y la desigualdad de ingreso están positivamente correlacionadas.

Para conocer el impacto de la globalización en la distribución del ingreso, la pobreza y la inequidad en la India, Upadhyay (2015) utilizó indicadores como el índice de globalización KOF y el coeficiente Gini. En su análisis, el autor concluyó que la pobreza en la India ha caído significativamente con el auge de la globalización. No obstante, también se ha incrementado la inequidad en la distribución del ingreso en el país. Del mismo modo, Wong (2016) plantea una visión general del gasto público y la distribución del ingreso en la región de Asia-Pacífico dentro de un esquema de globalización. Sus resultados sugieren que la globalización fomenta la desigualdad en la distribución del ingreso, incluso si existen controles en los factores económicos, demográficos y políticos.

De acuerdo con Alvaredo, Chancel, Piketty, Saez y Zucman (2017), desde la década de los ochenta la desigualdad de ingresos a nivel mundial se ha incrementado, aunque a distintas velocidades y variando significativamente entre regiones. Por ejemplo, en 2016:

la participación en el Ingreso Nacional fue de apenas el 10% de individuos con mayores ingresos (el decil superior) era 37% en Europa, 41% en China, 46% en Rusia, 47% en Estados Unidos-Canadá y aproximadamente 55% en África Subsahariana, Brasil e India, mientras que en Medio Oriente el decil superior representaba 61% del Ingreso Nacional. (Alvaredo et al., 2017, p. 5)

Bajo una perspectiva histórica, la diversidad de tendencias sobre la distribución del ingreso ha estado relacionada con los contextos institucionales y políticos nacionales (Alvaredo et al., 2017; Alonso, 2007). Por esta razón, aquellos países procedentes de sistemas centralistas o de corte comunista, como China, India o Rusia (quienes en las últimas décadas realizaron cambios en sus políticas de desregulación y apertura hacia la economía global), han tenido impactos importantes en la desigualdad del ingreso4. Por su lado, entre Europa Occidental y Estados Unidos la desigualdad está muy marcada, pues para finales del siglo XX estas regiones contaban con niveles similares de desigualdad, mientras que en la actualidad la situación es radicalmente distinta. Alvaredo et al. (2017) estiman que “mientras la participación del 1% de mayor ingreso era cercana a 10% en ambas regiones en 1980, esta se incrementó a 12% en Europa Occidental en 2016, mientras que en el caso de Estados Unidos se disparó a 20%” (p. 6).

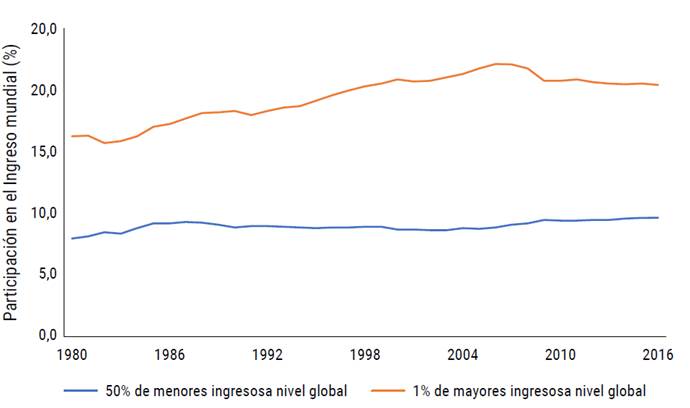

El punto más relevante sobre lo expuesto anteriormente radica en que esto se replica en la mayoría de los países, dando como resultado un aumento gradual de la desigualdad en los ingresos a nivel mundial. Esta situación comenzó a intensificarse a partir de 1980, año del boom de la globalización económica (Atkinson, 2016). Cabe recalcar que a pesar de que algunos estudios (Sala i Martin, 2006; Banco Mundial, 2019) sugieren que la mitad más pobre de la población mundial ha experimentado un incremento en su ingreso, es palpable la desigualdad en la distribución de los mismos. Por ejemplo, Alvaredo et al. (2017) valúan que desde la década de los ochenta el 1% de los individuos con mayores ingresos en el mundo recibió una proporción dos veces mayor del crecimiento que el 50% de la población con menores ingresos (figura 1). Incluso, es posible afirmar que el crecimiento del ingreso ha sido muy bajo o casi nulo para el 50% de la población que percibe menores ingresos, y para el 1% superior que incluye a los individuos de ingresos medios y bajos de Estados Unidos, Canadá y Europa (Bajo y Yan, 2019).

Bajo y Yan (2019) sostienen que una de las grandes preocupaciones en las sociedades nacionales es el desgaste que sufren los salarios de los trabajadores respecto a los principales receptores de ingresos. También, identifican que, desde principios de la década de 1980, la participación de los salarios en el ingreso total ha experimentado una disminución significativa, tanto en la economía general de los países como dentro de las industrias. Particularmente, afirman que “no solo ha empeorado la distribución del ingreso, sino también la distribución funcional, es decir, la distribución del ingreso entre los propietarios de los diferentes factores de producción” (Bajo y Yan, 2019, p. 10).

En este mismo rubro, Rodrik (2018) indica que la razón principal para el poco peso que ha tenido el factor trabajo en la presente globalización es la disminución del poder de negociación del sector laboral. Lo anterior, debido a su menor movilidad respecto al capital. Hoy por hoy, las empresas son capaces de amenazar a los trabajadores con abandonar el país, o enviar ciertos procesos de la cadena productiva a otro país, si ellos no aceptan salarios más bajos. Esta situación pone contra la pared a los gobiernos locales, ya que les resulta más difícil imponer impuestos a los capitales con alta movilidad. Lo que los lleva a reducir las tasas de impuestos corporativos, e imponerse sobre lo que es menos volátil, principalmente la mano de obra y el consumo. Son los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) quienes más refuerzan esta práctica, principalmente, por el aumento del trabajo parcial, el trabajo por cuenta propia y el trabajo informal5.

De acuerdo con la OCDE, “desde mediados de la década de los noventa, más de la mitad de los empleos generados en los países miembros de la organización consistían en trabajo atípico” (2015, p. 2). Esta declaración revela las grandes desventajas en las se encuentran los trabajadores informales respecto a los trabajadores formales o típicos. Lo anterior, en cuanto a elementos que definen la calidad del empleo, tales como los ingresos, la seguridad laboral o el acceso a la capacitación. De acuerdo con el informe de la OCDE, los trabajadores atípicos afrontan inestabilidad y reducciones salariales sustanciales, así como un crecimiento más lento de su salario. Lo cual fomenta que las familias dependientes de ingresos provenientes de este tipo de trabajos tengan tasas de pobreza mucho más altas, y contribuye a una mayor desigualdad en la sociedad.

Según las ideas expuestas, la globalización económica ha generado diferentes malestares en las sociedades nacionales, quienes ven limitado su nivel de desarrollo debido a la creciente desigualdad. Francis Fukuyama (1992) sostenía que el fin de la Guerra Fría representó el triunfo del Estado Ideal (Estado democrático, capitalista e interdependiente), el cual, inicialmente, sería implementado en la mayoría de los países del mundo, eliminando así a los Estados autoritarios y el conflicto global. Pero, en la actualidad, todo indica que los diferentes sistemas democráticos del mundo han dado un giro para favorecer electoralmente a los movimientos de corte populista. Incluso, en muchos casos, los gobiernos electos democráticamente, tanto de espectros ideológicos de derecha como de izquierda, usan la retórica de un gobierno populista para llevar como estandarte el regreso a la unidad nacional.

3. Populismo

El populismo tiene sus orígenes en dos movimientos sociales que se desarrollaron a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Uno de los primeros registros del fenómeno populista fue el movimiento revolucionario ruso de los llamados Naródniki. Este movimiento, también conocido como Naródnichestvo, surgió durante el imperio ruso zarista (1850-1880). En ese momento, las diferentes transformaciones en el país derivaron en cambios económicos y sociales que condujeron a los intelectuales rusos a desplazarse de las ciudades al campo para intentar generar una rebelión campesina contra el régimen zarista (Taggart, 2000). El Naródnichestvo no fue en sí mismo un movimiento del pueblo, sino un movimiento político radical cuyos miembros representaban a una especie de élite privilegiada de las ciudades que se rebeló contra el statu quo predomínate. En ese sentido, con el fin de defender sus intereses, esta élite idealizó y exaltó las virtudes del pueblo (Salmorán, 2021).

Un segundo movimiento histórico relacionado con el populismo es, sin duda, el movimiento del Partido del Pueblo (People’s Party), dado a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en Estados Unidos. Este movimiento se asoció a la resistencia de los agricultores por las dificultades originadas de la transición de una economía basada en la agricultura a un tipo de economía industrial y financiera. Para entonces, los temas como el anti-gubernamentalismo, el igualitarismo y el anti-elitismo ya tenían un papel crucial en la política estadounidense. Por ello, durante la construcción de la nación después de la Guerra Civil los valores estadounidenses cobraron relevancia en la sociedad, y aquellos que no respetaban o no se ajustaban a estos valores fueron excluidos del pueblo (Deiwiks, 2009).

El Partido del Pueblo acogía diferentes elementos en su plataforma política. Entre ellos, la acuñación libre e ilimitada de plata, la nacionalización de los medios de transporte y comunicación, la abolición de los bancos nacionales y la introducción del impuesto progresivo sobre la renta. En su perspectiva política incluían el voto secreto, la iniciativa legislativa ciudadana, el referéndum, la posibilidad de revocación del mandato y la elección directa de los senadores (Salmorán, 2021). Tanto este movimiento como el Naródnichestvo coincidieron en el papel que tenían los portavoces del pueblo. Es decir, aquellas personas “capaces de recoger el parecer y sentir de la gente común, de exaltar los atributos del pueblo, pero también, de hablar en su nombre, de organizarlo y movilizarlo” (Salmorán, 2021, p. 36).

Como se puede observar, si bien el populismo presentó una tendencia mundial considerable en el primer tercio del siglo XX, esto se dio en un contexto en el que el Estado era el protagonista central de los procesos políticos y económicos. Ahora bien, la presencia de regímenes políticos de corte populista en un contexto más amplio podría entenderse a partir de gobiernos populistas de izquierda, como el caso paradigmático de la URSS, o de extrema derecha, como los gobiernos de Hitler en Alemania o Mussolini en Italia.

Pese a lo anterior, parecería en primera instancia que este tipo de regímenes desaparecieron con la llegada de la globalización. Pues la aparición de la tercera ola democrática hizo inevitable la presencia de la democracia a nivel mundial. No obstante, sucesos como el voto a favor del brexit en el Reino Unido, la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, el incremento de los partidos políticos de corte ultraderechista en Europa o la llegada de nuevos líderes populistas a América Latina exponen un sentimiento de rechazo a elementos típicos del neoliberalismo; como la apertura al comercio internacional, a la inversión extranjera directa y a la libre circulación de personas. Además, demuestran que estos hechos buscan recobrar la soberanía perdida por la globalización a través de instrumentos y políticas que reviven épocas proteccionistas del pasado. Con todo lo anterior, quedan en el aire las siguientes preguntas: ¿qué es el populismo? y ¿cómo surge este fenómeno?

3.1 Elementos y causas del populismo

De acuerdo con la Real Academia Española, el populismo es “una tendencia política que busca atraerse a las clases populares” (2020), y acota diciendo que es usado mayormente en un sentido despectivo. Al respecto, Bajo y Yan (2019) sugieren al menos cuatro enfoques conceptuales que caracterizan al populismo. Un primer enfoque sería estructuralista, pues enfatiza los cambios estructurales, como la industrialización o la migración rural a las ciudades, los cuales motivan la formación de nuevos patrones de clases sociales que permiten el surgimiento del populismo. El segundo enfoque está relacionado con la economía. Los autores proponen que el populismo debe considerarse como un patrón específico de mal funcionamiento macroeconómico, caracterizado por un exceso del gasto público, financiado por la deuda y las políticas monetarias que conducen a la hiperinflación.

El tercer enfoque es político-institucional, pues considera al populismo como una estrategia que ciertos líderes políticos carismáticos utilizan para alcanzar y permanecer en el poder, mediante el desarrollo de un vínculo directo con grandes segmentos de la población previamente desorganizados. Por último, el cuarto enfoque es ideológico; el populismo se define como un discurso moral que, estableciendo una fuerte oposición entre el pueblo y la élite corrupta, defiende que la soberanía popular debe ser respetada por todos los medios. Sin embargo, ¿cómo surge el populismo?

El populismo se basa en una forma de gobierno resultante de una confrontación lógica entre el viejo orden oligárquico, imperialista y colonial y el nuevo orden económico, social y político, caracterizado por el surgimiento de nuevos actores sociales, como los burgueses, el proletariado, las clases medias y los campesinos, vistos desde la perspectiva de farmer y no de peasant. Es decir, vistos como trabajadores agrícolas con cierta tecnificación y propietarios de la tierra con una producción media no encaminada a la subsistencia, sino al comercio. Estos nuevos actores sociales se vinculan para derribar al viejo régimen heredero del imperialismo y/o de las estructuras coloniales de los países que fueron antiguos territorios de ultramar.

Esta interacción genera un nuevo camino de confrontación que apela a las masas sociales. En este se desarrollan estrategias y mecanismos para construir un nuevo régimen político, bajo parámetros populistas, llamando a la voluntad del pueblo contra un enemigo manifiesto6. En concordancia con lo anterior, a partir de la segunda mitad del siglo XX se generó un campo fértil, principalmente en Europa, para el surgimiento de los regímenes populistas que hicieron eclosión en la Segunda Guerra Mundial. De acuerdo con Finchelstein (2018), después de la Segunda Guerra Mundial el populismo clásico se trasladó a América Latina. Allí, surgieron regímenes políticos como el peronismo argentino (1945-1960), la dictadura del General Getulio Vargas en Brasil (1951-1954), el fallido gobierno de Jorge Eliécer Gaitán en Colombia (1946-1948), y las experiencias populistas de posguerra en países como Venezuela, Perú y Bolivia.

No obstante, con la llegada de la tercera ola democrática, producto de la globalización, se pretendía que estos intentos populistas quedarán relegados a experiencias históricas. Paradójicamente, desde finales del siglo XX, el fenómeno populista ha retornado a nivel global. Ya no solamente en América Latina, sino en Europa y en muchos países desarrollados, como Estados Unidos. Ahora bien, la pregunta es ¿por qué? Aunque las condiciones sociales no son iguales a las del siglo XX, la crisis de la democracia representativa ha llevado al resurgimiento de las tendencias populistas. Puesto que, la democracia representativa no ha sido capaz de resolver los complejos problemas del desarrollo económico, dando paso al nacimiento del neo-populismo en el siglo XXI.

Si bien, el actual proceso de globalización se acompañó de un aire triunfalista de democratización, enunciado por la caída del muro de Berlín, esta oleada traía consigo tres aspectos fundamentales:

Así, la relación entre la globalización y la democracia se tornó cada vez más estrecha. Lipset (1998) planteó, desde la teoría de la modernización en la ciencia política, que un país que no era capitalista difícilmente podría integrarse a un esquema democrático de gobierno. Esta situación relaciona la posesión de bienes materiales y se cruza con los indicadores democráticos de un país. Lo que indica que la economía y la democracia tienen una relación muy estrecha, acrecentada con la llegada de la globalización.

Como consecuencia, se estableció una relación directa entre capitalismo y democracia. De acuerdo con Fukuyama (1992), para ese entonces, el libre mercado y la democracia serían ya inevitables y se pondría fin a las disputas ideológicas en el mundo. La instauración de estos dos aspectos de la vida liberal se daría a partir de la expansión internacional del libre mercado, impulsada por la globalización económica. Así, se empezaría a instaurar la progresiva democracia global a partir de tres elementos muy concretos:

Una distribución de la riqueza entre la sociedad para traer movilidad social.

El fortalecimiento del consumo para generar un crecimiento económico, a partir del intercambio comercial.

El fortalecimiento de la democracia a través de la exportación de las ventajas de vivir en una sociedad democrática.

Sin embargo, este ideal de la democracia como centro de la vida política global comenzó a desgastarse debido a distintos factores. Uno de ellos, fue el hecho de que los sistemas políticos a inicios del siglo XXI presentaran una gran desconfianza hacia sus instituciones por parte de la ciudadanía. Esto se debía a que los regímenes políticos atravesaban por una profunda crisis de representación que no les permitía resolver los problemas sociales más urgentes. Lo que generaba un creciente nivel de desigualdad social, económica, política, cultural y de género en muchos países. Sobre todo, en las denominadas economías emergentes, donde esta problemática se sumaba al creciente nivel de cinismo en las clases políticas.

Como se mostró en la figura 1 de la sección anterior, actualmente, un porcentaje mínimo de la población mundial recibe y concentra los ingresos, lo que genera diversos problemas de corte social. Entre ellos, el aumento de la delincuencia y la violencia, y el incremento de la pobreza en general. Esto impacta negativamente en la construcción de la democracia en los países. Pues no solo trae como consecuencia la desconfianza hacia los conceptos del libre mercado y la globalización, sino también impacta en el ámbito de las instituciones públicas y políticas, desacreditando sus acciones para manejar la pobreza, la seguridad pública y/o el desempleo.

Fuente: elaboración propia con datos de Alvaredo et al. (2017).

Figura 1 Desigualdad del ingreso a nivel mundial.

En ese orden de ideas, este ambiente abre la puerta al malestar entre los distintos gobiernos. Lo que, a su vez, admite la aparición de outsiders o líderes no tradicionales en la arena política, y también la presencia de políticos de corte populista, tanto de izquierda como de derecha. Así, se envuelven las masas sociales con discursos que se orientan hacia la radicalización y generan aún más brechas. En este escenario de brechas crecientes, los gobernantes han sido incapaces de concretar estrategias para resolver las exigencias sociales. Por lo que las instituciones políticas tradicionales de intermediación entre la sociedad y el Estado atraviesan una fuerte etapa de cuestionamiento en cuanto a su actuar. Siendo objeto de fuertes críticas por parte de la ciudadanía por su forma de solucionar problemas, su dispendio económico para accionar, e incluso por su falta de ética. Esto trae como consecuencia el cuestionamiento sobre si ha llegado el fin de la democracia.

4. Globalización democrática vs. populismo

De acuerdo con Sen:

la democracia implica exigencias complejas, que incluyen el voto y el respeto hacia los resultados de las elecciones, pero también implica la protección de las libertades, el respeto a los derechos legales y la garantía de la libre expresión y distribución de información y crítica. (1999, p. 10)

Sin embargo, esta idea de democracia representativa parece estar agotándose en un doble sentido. Por un lado, existe una constante redefinición del concepto ante la creciente complejidad de la vida social. Mientras que, por el otro, en términos prácticos se ha pasado a la búsqueda de conceptos mucho más operativos; que partan de la realidad empírica de la definición más amplía de la gestión en los diversos sistemas políticos en el mundo. Por ello, no bastan los conceptos normativos para explicar la democracia, sino que tienen que tomarse en cuenta las condiciones operacionales de cómo funcionan realmente las democracias en el mundo.

Lo anterior, parte de la progresiva crisis de legitimidad en los sistemas políticos del mundo causada por la creciente corrupción en la mayoría de los países. Esto se suma a la ineficiente gestión pública, la falta de compromisos en términos medioambientales, el aumento creciente de la inseguridad y la mala distribución de la riqueza, por solo citar algunos temas de la agenda pública. Esta crisis de confianza ha dado paso al surgimiento de líderes no tradicionales con discursos reduccionistas acerca de los problemas sociales. Adicionado a la exaltación del nacionalismo, un odio hacia la oposición y una descalificación permanente sobre los que no piensan como ellos. Con esta praxis encuentran un espacio propicio para desarrollar perfiles ideológicos, tanto de derecha como de izquierda, que califican a la democracia como un sistema político que favorece a las minorías y descuida a las mayorías.

De acuerdo con el Democracy Index de The Economist, para el año 2019 se encontraban 165 países registrados en su indicador, de los cuales 22 podían ser considerados como democracias plenas (full democracies). Es decir, solo 13.3% del total de países registrados para este indicador. En el mismo indicador, 54 de los 165 países se registraban como democracias defectuosas (flawed democracies). Las cuales, a pesar de contar con mecanismos representativos, presentaban comportamientos no democráticos en algunos aspectos, tales como fraudes electorales o bien sus poco eficientes sistemas de impartición de justicia. Los restantes 89 países se catalogaron como regímenes híbridos y autoritarios (hybrid and authoritarian regimes). Lo anterior sugiere que la idea de expansión y consolidación de la democracia a partir de la llamada tercera ola democrática no se sostiene en la realidad. Por lo tanto, el concepto y la idea de la democracia debe ponerse a prueba en este contexto social del primer cuarto del siglo XXI.

La mutación del concepto y de la práctica de la democracia se debe principalmente a dos factores. En primer lugar, en teoría, la democracia como mecanismo de representación política, cuya forma más elaborada es la democracia electoral, construye alternativas ideológicas que intentan representar las diferentes posturas de amplios sectores de la sociedad. Sin embargo, en la realidad, los gobiernos representativos encabezan los organismos multinacionales, los intereses de la clase política, e incluso a los grupos de poder paralelos al Estado, pero no a los intereses de la ciudadanía. Por esta razón, está en crisis la idea de la democracia representativa. En segundo lugar, la crisis de la democracia tiene que ver con su relación con la economía. Más específicamente, con su relación con la distribución de la riqueza que, como ya se mencionó, ha fomentado una polaridad enorme entre los deciles más bajos y los más altos, principalmente en los países emergentes y en vías de desarrollo.

Asimismo, es necesario reflexionar acerca de si esta crisis de la democracia se debe a factores exógenos o endógenos. Desde esa mirada, la crisis de la democracia puede tener varias causas. De manera tradicional, se adjudicaba a causas exógenas, como los golpes de Estado o la intervención de gobiernos extranjeros, ya fuera por vía militar o por vía diplomática, para derrocar al gobierno, sobre todo, en países en vías de desarrollo. En cambio, la culpa de la crisis de la democracia contemporánea se le otorga más a los factores endógenos que desgastan y desestabilizan el ambiente político. Es en ese escenario que los actores políticos “no tradicionales” o los outsiders encuentran el espacio idóneo para erosionar y minar las condiciones de las democracias representativas. Lo anterior se debe a que estos actores basan su poder en las acciones de carácter no democráticas7. Las cuales destruyen las bases que le dan forma a las democracias representativas.

De acuerdo con Levitsky y Ziblatt (2018), el deterioro de la clase política ha sido un factor endógeno importante en el desgaste de las democracias representativas. Estas, en vez de acotar a los actores populistas, les permiten posicionarse dentro de la arena política institucional, ocupando espacios gubernamentales y ganando procesos electorales para ocupar cargos del poder ejecutivo. Así, los líderes neo-populistas han llegado al poder con toda la legalidad electoral, por vías pacíficas y con toda la legitimidad del sistema democrático. Esto les brinda la oportunidad de empezar a construir toda una cosmovisión social a partir de estrategias de propaganda tradicional que simplifican el discurso político al binomio amigo-enemigo (Schmitt, 2009). Igualmente, a partir del discurso mesiánico, se crean grandes bases de apoyo social populista y antiimperialista, generando no solo un proceso de legitimidad institucional, sino también uno de legitimidad social que hace crecer su poder.

En ese sentido, Canovan (2002) profundiza en la relación entre democracia representativa y populismo al describir cómo la inclusión de más personas en el proceso de toma de decisiones conduce a un aumento en el nivel de opacidad del sistema de gobierno, al punto de no poder distinguir quién gobierna a quién y cómo lo gobierna. Hoy por hoy, la creciente brecha entre los votantes y sus representantes da como resultado que los líderes populistas persigan como objetivo devolverle el poder al pueblo. Este escenario populista es el principal problema del actual sistema político: la capacidad de destruir la cultura democrática y sustituirla por una política de masas, asistencialista que destruye la autonomía ciudadana y limita la iniciativa colectiva e individual pone en riesgo a la construcción de ordenes democráticos liberales, y por ende a la globalización.

Conclusión

El ascenso del populismo en el actual proceso de globalización es un fenómeno complejo y multifactorial que se presenta en un momento histórico en el que la idea del retorno de los gobiernos autoritarios o dictatoriales ya se había superado. Sin embargo, las condiciones económicas resultantes de la globalización ocasionaron las circunstancias sociales adecuadas para el surgimiento de movimientos neo-populistas. No solamente en América Latina, sino también en el mundo entero; apareciendo actores políticos como Donald Trump (EEUU), Vladimir Putin (Rusia), Recep Tayyip Erdogan (Turquía), Rodrigo Duterte (Filipinas) y Jair Bolsonaro (Brasil), por solo citar algunos ejemplos.

La idea de que el populismo se vincula a la crisis de la globalización y de la democracia representativa le da una nueva dimensión analítica a este tipo de régimen. Dado que no se trata de movimientos antisistemas, sino que son movimientos políticos legitimados en las urnas. Por lo tanto, son jurídicamente legales. En ese sentido, todas las políticas públicas y reformas estructurales encaminadas a desmantelar a las instituciones que conforman los pesos y contrapesos de la vida democrática son emanadas desde el poder ejecutivo y el legislativo, lo que destruye todos los cimientos para la reconstrucción de órdenes democráticos en el futuro.

Con base en lo anterior, es posible afirmar que el proceso de globalización presenta una profunda crisis en tres niveles principales: la desigualdad en la distribución de la riqueza, el desgaste de la democracia representativa y el aumento de las brechas sociales. Estos componentes crean un entorno que facilita un ambiente social con resentimiento entre sectores sociales, motivando así a la apropiación y reproducción de discursos radicales y binarios propios del populismo.

A la pregunta: ¿cómo se podrá contrarrestar este ascenso del populismo? La respuesta es que una de las estrategias es implementar un mecanismo de crecimiento económico real que fortalezca a los sectores sociales más pobres, con frecuencia susceptibles a la manipulación propagandística. Puesto que este tipo de liderazgo cuenta con el apoyo social, la relación entre la democracia y la economía debe ser central en esta discusión. Adicional al tema económico, hay otro aspecto que es fundamental para explicar el populismo; la cultura política. Por consiguiente, se debe dar una discusión acerca del tipo de cultura política de nuestras sociedades y la relevancia de una sociedad civil participativa. Además de redefinir el concepto de ciudadanía y reflexionar sobre temas como el nacionalismo, la tolerancia y la xenofobia latente en las relaciones sociales.