Introducción

"Nos tocó cuidar el manglar y buscar alternativas a la prohibición" (poblador de Costa de San Juan, comunicación personal, 11.10.2018). Esas fueron las palabras de uno de los ejidatarios que, a partir de los años 2000, decidió involucrarse en un proceso de adaptación a las políticas de conservación del bosque de manglar, porque quería seguir haciendo uso de este recurso. Hasta entonces, los pobladores de Costa de San Juan que se dedicaban a explotar el manglar lo habían hecho con pocas restricciones, pues, si bien este era un recurso con un importante valor utilitario (construcción de cercas y casas, elaboración de carbón para fines domésticos, usos medicinales) y a veces también comercial, no era percibido como algo que fuera necesario cuidar de manera especial, y menos que su uso debiera seguir normas particulares establecidas en un plan de manejo que tuviera que ser aprobado y supervisado por alguna autoridad.

Las políticas ambientales promulgadas por el Gobierno mexicano, en particular a partir de la década de 1990, produjeron cambios importantes en las normas de acceso a los recursos (tierra, bosques, agua) en todos aquellos poblados que quedaron insertos en algún área natural protegida (ANP), cuyos habitantes debieron acatar ciertas prohibiciones y adoptar nuevas formas de aprovechamiento de determinados recursos (García, 2015), tal como ha sido analizado por diversos autores en distintas ANP del país (Brenner; San German, 2012; Brenner, 2010; Sosa-Montes; Durán-Ferman; Hernández García, 2012; Velázquez; Ramírez, 2015; 2018; entre otros).

El ejido Costa de San Juan, perteneciente al municipio de Alvarado, Veracruz, y ubicado dentro del Sistema Lagunar de Alvarado (SLA), no fue la excepción. En 2004, el conjunto del SLA fue declarado sitio Ramsar y, en 2007, con la entrada en vigor del Artículo 60 TER de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA)1, se estableció que "queda prohibida la remoción, relleno, transplante, poda, o cualquier obra o actividad que afecte de manera directa o indirecta al mangle".

El ejido Costa de San Juan es una de las 257 localidades del municipio de Alvarado, el cual se ubica en el estado de Veracruz, dentro de la macrorregión Costa del Golfo de México (Secretaría de Desarrollo Social, 2017). Dicha localidad se encuentra a 8 km de distancia -en lancha- del casco urbano del municipio al que pertenece; tiene una población de 93 personas (según el censo que en 2018 se levantó en la zona como parte de esta investigación), distribuida entre 40 unidades familiares, cuyos integrantes, en general, están emparentados entre sí. Costa de San Juan se conformó como ejido en 19 81, fecha en la que, por decreto presidencial, obtuvo 1421 hectáreas, para ser distribuidas entre 61 beneficiarios, quienes, en su mayoría, eran miembros de tres grupos familiares que reclamaron para sí la propiedad colectiva de estas tierras inundables en medio del bosque de manglar. La creación del ejido legalizó el acceso a tierras y recursos que estos pobladores venían teniendo desde principios del siglo XX, mediante la actividad agropecuaria (principalmente ganadería bovina y siembra de arroz, plátano, calabaza y maíz), y la explotación doméstica y comercial del manglar; actividades que se continuaron realizando después del reparto agrario.

Sin embargo, hacia finales de los años noventa, algunos biólogos y ecólogos empezaron a señalar la importancia ecológica de este espacio socionatural, debido a que, en conjunto con el SLA del que forma parte, alberga un ecosistema de humedales costeros, ríos y lagunas. Subrayaban, además, que estos recursos sufrían un proceso de deterioro que debía ser enfrentado mediante medidas de protección ambiental (Portilla, 2003; Portilla; Silva-López; García-Campos; Ramírez-Salazar, 1998). Estas medidas se establecieron y, debido en parte a la insistencia de estos académicos y activistas, en 2004 el SLA fue declarado área de protección Ramsar, con una superficie de 267,010 hectáreas.

De esta manera, el SLA se convirtió en uno de los 142 sitios de protección Ramsar de México; el segundo más grande del área del Golfo de México y el tercero con mayor extensión del país (Báez; Estrada, 2014). A partir de entonces, los pobladores del ejido Costa de San Juan iniciaron constantes interacciones con funcionarios y académicos que les mostraron -y también impusieron- nuevas formas de valorar y manejar el manglar. En este proceso, las modalidades anteriores de usos del manglar fueron sustituidas por formas reglamentadas, conforme a la normatividad ambiental vigente, para lo cual los ejidatarios recibieron apoyos técnicos y financieros.

En este contexto, los objetivos de este artículo son dos: por un lado, describir y analizar el papel que el saber experto y las políticas públicas de conservación desempeñan en la reconfiguración de la percepción de los sujetos sociales sobre su entorno natural; y, en segundo lugar, mostrar que la adopción de tales saberes y normatividades está mediada por las prácticas y entendimientos anteriores que las personas tienen del ambiente natural con el que han interactuado por generaciones, así como por intereses personales y de grupo, de tal forma que las reglas de aprovechamiento del manglar provenientes del conocimiento científico y las políticas públicas se negocian -abierta o veladamente- y se adoptan solo de manera parcial.

La investigación se ha nutrido de los postulados teóricos acerca del papel que las políticas públicas desempeñan en la conformación de sujetos ambientales (Agrawal, 2001), a la vez que subraya que la creación de estos sujetos ocurre en un contexto de diferenciaciones sociales en lo que respecta al acceso legal a la tierra y sus recursos (ejidatarios, avecindados), a la edad y al género, lo que conduce a la creación de sujetos ambientales diversos (Choi, 2020), a la par que se instauran nuevas desigualdades en el acceso a los recursos (Robinson, 2021).

En este sentido, nuestro trabajo apunta a ir más allá de los análisis que hasta ahora se han realizado sobre las ANP de México, los cuales, en su mayoría, se han centrado en estudiar las transformaciones en la gobernanza ambiental. Un segundo aporte radica en ampliar el conocimiento sobre los conflictos y tensiones socioambientales en zonas de humedales costeros clasificados como sitios Ramsar, ya que en México lo que ha predominado es el estudio de las ANP dedicadas a la protección de bosques y selvas bajo la figura de Reservas de la Biosfera y Parque Naturales. Para analizar las prácticas desarrolladas en torno a ambientes costeros con humedales, hacemos uso de dos categorías entrelazadas: cultura anfibia y territorio anfibio (Camargo; Camacho, 2019; Fals-Borda, 2002a; 2002b; Gutiérrez; Escobar, 2021; Satizábal; Batterbury, 2019).

La metodología usada en la investigación fue de carácter mixto, integrando métodos y técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa. Se partió de una investigación etnográfica, en la que se hizo observación participante por cuatro meses; se realizaron 30 entrevistas (a habitantes locales, funcionarios públicos y científicos expertos), y se mantuvieron numerosas conversaciones y discusiones con los/as habitantes del ejido. Además, se hizo trabajo de archivo para indagar la historia agraria del ejido, la cual se complementó con los relatos que aportaban las personas de la comunidad. Por último, se aplicó un censo, en el que se obtuvieron datos cuantitativos de la población para identificar las características sociodemográficas de la comunidad.

Para el análisis de la información de las entrevistas2, estas se organizaron por temáticas relevantes, identificadas por nosotros a la luz de las lecturas realizadas, de las conversaciones con la gente de Costa de San Juan, y de entrevistas con técnicos y funcionarios ambientales; lo mismo se hizo con la información tomada de la revisión documental e histórica. Los datos cuantitativos fueron procesados en Microsoft Excel, y luego se procedió a una triangulación de datos provenientes de las distintas fuentes de obtención de información.

El texto está organizado en cuatro apartados: en el primero de ellos exponemos los referentes teóricos empleados para la recopilación y el análisis de la información empírica; en el segundo apartado describimos y analizamos la creación de una Unidad de Manejo Ambiental en el ejido Costa de San Juan; en el tercero exponemos nuestra propuesta sobre la adaptación parcial a la normatividad ambiental que se da en un contexto de creación de sujetos ambientales locales, y finalizamos con un apartado de conclusiones.

Coordenadas teóricas

La cultura anfibia: una forma de habitar los humedales marino-costeros

Lo anfibio, etimológicamente, proviene del griego amphibios (áutpíptoç), es decir, que vive en dos elementos, entre el agua y la tierra. En parte del Sistema Lagunar de Alvarado, concretamente en Costa de San Juan, sus habitantes han desarrollado una cultura anfibia en un territorio anfibio del que los manglares son un elemento esencial. Los manglares son "asociaciones vegetales que se ubican en esteros, desembocaduras de ríos y lagunas costeras. Están conformados por plantas anfibias, con características terrestres y acuáticas, adaptadas para sobrevivir en ambientes inundados o parcialmente inundados con agua salobre" (Comisión Nacional Forestal [CONAFOR], 2013). Las especies de mangle presentes en el SLA son: el mangle rojo o colorado (Rhizophora mangle), el mangle blanco (Laguncularia racemosa), el mangle negro o prieto (Avicennia germinans) y el mangle botoncillo o roblillo (Conocarpus erectus).

El concepto de cultura anfibia fue acuñado por Orlando Fals Borda (2002a, 2002b) para dar cuenta de aquellas prácticas socioproductivas y formas de vida de los habitantes de zonas adyacentes a los cuerpos de agua (ríos, ciénagas, lagunas, depresiones de ríos, desembocaduras de ríos y zonas marino-costeras), cuyas vidas cotidianas ocurren entre el agua y la tierra, y "combinan estacionalmente la explotación agrícola, pecuaria y selvática con la fluvial y pesquera en el mismo hábitat o territorio" (Fals-Borda 2002b: 25B)3.

Este concepto nos ayuda a describir y, a la vez, a analizar la complejidad de las relaciones existentes entre pobladores, y entre estos y su entorno natural, de tal manera que podamos trascender las generalizaciones que conducen a homogeneizar a los actores, pasando por alto que estos responden a diferentes intereses en sus prácticas, discursos y representaciones. Es decir, el concepto es útil para ampliar la visión que los trabajos de biólogos e ingenieros presentan para exponer y explicar los problemas relacionados con la conservación del manglar en el SLA.

Nuestra discusión no es con los resultados de investigación de esos trabajos, dado que en ellos se logra evidenciar el deterioro de los recursos en cuestión4; sino que nuestro interés es cuestionar los criterios de identificación que se usan para tipificar a los actores que hacen uso de tales recursos, los cuales son vistos como objetivados, homogéneos y estáticos en tiempo y espacio. Llama la atención fuertemente que, en los trabajos realizados desde la biología y la historia (González, 1998; 2004; Portilla, 2001; 2003; Portilla et al., 1998a; Portilla; Cortina; Sánchez; Juárez; Negrette, 2007), así como en el Plan de Ordenamiento Territorial Ecológico de Alvarado (Red de Viveros de Biodiversidad A.C , 2015), las tensiones, conflictos y debates en torno al uso de los recursos se reduzcan a disputas entre pescadores y ganaderos, agroindustrias y pescadores, empresas mineras y conservacionistas. Estas polarizaciones sin matices difícilmente pueden constatarse etnográficamente, ya que responden a procesos de objetivación de las personas a partir exclusivamente de sus prácticas económicas.

Justo es decir que al inicio de la investigación asumimos esta caracterización de grupos sociales tajantemente delimitados. Sin embargo, pronto nos dimos cuenta de que las cosas no eran así, que los habitantes de las localidades del SLA en las que se realizó el trabajo de campo efectúan de manera paralela actividades económicas que supuestamente son antagónicas, como la pesca, la caza, la ganadería, y el uso -ahora regulado- del manglar.

Sujetos ambientales

¿Cómo es que los ejidatarios de Costa de San Juan aceptaron incursionar en una nueva modalidad de aprovechamiento del manglar, muy diferente a la que estaban acostumbrados? Consideramos que en ello tuvo un papel relevante el Estado, mediante la coerción ejercida a través de leyes que castigan con cárcel un uso no planificado de este recurso, pero también de la canalización de recursos financieros y la capacitación para crear y mantener una Unidad de Manejo Ambiental (UMA). Además, ha sido significativo el trabajo constante de académicos/as y estudiantes universitarios/as que imparten talleres sobre los beneficios de un uso regulado del manglar y de la importancia de otros recursos asociados -aves y especies acuáticas particulares, como el manatí-. Con el paso de los años, la UMA y los cursos de capacitación se han convertido en parte de la cotidianidad del poblado.

Para entender la aceptación y ejecución de la normatividad ambiental por parte de los pobladores de Costa de San Juan, nos hemos valido de las reflexiones de Agrawal (2005a) sobre la relación entre las tecnologías del gobierno en torno al medio ambiente y la producción de sujetos ambientales. Estos sujetos, por supuesto, no surgen de forma mecánica y acrítica, sino que, en su constitución, se entremezclan la coerción estatal, los aprendizajes ligados a los saberes expertos y los saberes locales derivados de años de interacción con un entorno natural particular, que les permite adaptar a sus necesidades las directrices ambientales elaboradas desde el gobierno y la academia.

Una imagen frecuente en Costa de San Juan es la de vacas comiendo lirio acuático en la orilla de la laguna de Tlalixcoyan. ¿Cómo es posible esto? Es factible porque una forma básica de habitar este territorio anfibio ha requerido, desde el pasado, la compaginación de la ganadería con la pesca y el aprovechamiento del manglar. La continuación de esta conciliación de actividades productivas desestima, en los hechos, la visión de técnicos gubernamentales y académicos respecto al antagonismo entre ellas. Desde una perspectiva local, en cambio, ganadería, pesca y aprovechamiento forestal son actividades complementarias, aunque este último ha sido sustancialmente modificado para responder a las exigencias técnicas asociadas a un manejo sustentable exigido por las autoridades ambientales, de las que paulatinamente los integrantes de la UMA se han convertido en expertos locales.

Estos sujetos, moldeados en parte por las políticas de conservación, pueden ser caracterizados como sujetos ambientales, es decir, aquellas personas que modifican sus prácticas e ideas con relación al medio y "empiezan a tener en cuenta el ambiente como un dominio crítico de sus pensamientos y acciones" (Escobar, 2015: 40). Esto ocurre a partir de su interacción con dispositivos legales y técnico-científicos, en cuya creación y difusión intervienen el Estado, los científicos y las organizaciones (asociaciones) civiles relacionadas con el tema ambiental.

Esta perspectiva de los sujetos y las subjetividades ambientales ha sido retomada por diversos autores (Choi, 2020; Del Cairo; Montenegro-Perini; Vélez, 2014; Del Cairo; Montenegro-Perini, 2015; Escobar, 2015; Megchún, 2016; Minarchek, 2020; Robinson, 2021; Valderrama, 2015), quienes han ido complejizando y, a la vez, dando operatividad descriptiva a un concepto que es útil para entender esa interacción entre actores diversos ligados a las políticas de conservación ambiental y las poblaciones locales.

Los sujetos ambientales son más que aquellos actores que modifican sus prácticas y creencias a partir de la intervención política, "son también el producto de la selección y puesta en relieve de un conjunto de atributos (...) objetivados y estabilizados por varias disciplinas de las ciencias naturales y sociales" (Escobar, 2015: 47), en las cuales se superponen criterios de identificación, algunas veces de forma violenta (Minarchek, 2020), que provocan antagonismos, por ejemplo, entre conservacionistas y no conservacionistas. Dichas disputas se insertan en relaciones de poder más complejas, relacionadas con el género, la edad y la propiedad (Megchún, 2016; Robinson, 2021).

En la conformación de sujetos ambientales, son relevantes las acciones de técnicos, académicos y activistas que crean ciertas imágenes de los actores que intervienen y participan en los programas dirigidos a la conservación y cuidado de la naturaleza (Del Cairo et al., 2014, Del Cairo y Montenegro-Perini, 2015). En nuestro caso, la idea de pescadores que conservan el manglar es un atributo romantizado, bajo el cual se crean imágenes estabilizadas de la tarea de los sujetos locales en el territorio, las cuales ocultan que estos sujetos son también ejidatarios y avecindados (ganaderos, agricultores, jornaleros) que buscan alternativas y, a la vez, las negocian localmente (Choi, 2020) para poder adaptarse de forma parcial a las regulaciones impuestas por el Estado.

Las políticas de conservación como un campo de poder

Las políticas públicas, como hemos visto, tienen un papel importante en la creación de los sujetos ambientales. Entendemos las políticas de conservación y protección del medio ambiente como un campo de relaciones de poder en el que confluyen distintos actores (usuarios/as de los recursos, autoridades locales, científicos/as, técnicos/as y funcionarios/as de organismos públicos nacionales e internacionales vinculados al sector ambiental), con intereses y concepciones diversas relacionadas con los recursos naturales.

El concepto de campo de poder "está diseñado para identificar un campo multidimensional de relaciones sociales que demarca posiciones particulares para los sujetos" (Roseberry, 1998: 96), y es atravesado por disputas y tensiones constantes. Es decir, los campos de poder están configurados por relaciones multipolares en distintas escalas: actores locales en relación con actores extralocales que interactúan a través de procesos de negociación y tensión, en torno a un elemento de interés. En ese sentido, las relaciones de poder se sitúan en escenarios determinados, con actores que encarnan distintos intereses; en nuestro caso, un sistema lagunar convertido en sitio Ramsar, en el que confluyen la necesidad local de usar el manglar y el imperativo ambiental de regulación del aprovechamiento de este recurso, ejercido por autoridades ambientales, académicos y ambientalistas.

En este marco de discusión teórica nos posicionamos para analizar las políticas y prácticas de conservación del medio ambiente, entendidas como un campo de poder en el que se designan y crean nuevos sujetos, en un proceso de subjetivación política impulsado por las regulaciones ambientales estatales, pero también por discursos y acciones de asociaciones civiles, académicos/científicos y técnicos (Vázquez et al., 2016), que son parte de un escenario de interacción de actores, normativas y discursos -dispositivos- (Agamben, 2011; Foucault, 1988) diversos que circulan a escala global.

Los discursos sobre la conservación y la protección del medio ambiente se materializan en las voluntades de los Estados-Naciones mediante la firma de acuerdos que les hacen diseñar mecanismos para la gobernabilidad de los recursos naturales, a través de la implementación de políticas públicas y de programas que, paulatinamente, empiezan a ser parte de las prácticas y discursos de los actores locales en los territorios que el Estado ha designado como sitios especiales de protección.

En México, la creación de tales dispositivos de gobernabilidad inició en los años ochenta, década en la cual el Gobierno firmó el pacto Ramsar y se adhirió a la estrategia global de protección de zonas de humedales de importancia internacional (1986). Pero el auge y consolidación de tales dispositivos se dio en la década de 1990; más exactamente desde 1992, cuando el Gobierno mexicano firmó el Convenio sobre la Diversidad Biológica, adoptado en Río de Janeiro, Brasil, y por el cual los Estados contratantes se comprometieron a identificar las especies amenazadas de flora y fauna, ya sea para su conservación o aprovechamiento sustentable, a través del desarrollo de instrumentos normativos para la protección y regulación de las especies amenazadas5.

En ese mismo año (1992), y posterior a la firma del acuerdo, se crearon: la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO); la Procuraduría Federal para el Medio Ambiente (PROFEPA), y el Instituto Nacional de Ecología (INE); en tanto que, en 1994, se decretó la formación de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP). En el año 2000, la SEMARNAP fue sustituida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); y la Unidad Coordinadora de Áreas Naturales protegidas del INEC dio paso a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP); mientras que, en 2001, se creó la Comisión Nacional de Recursos Forestales (CONA-FOR) (Velázquez; Ramírez, 2015). Desde estas instituciones, se interviene para promover y apoyar determinadas prácticas de acceso y manejo a los recursos, a la vez que otras son desestimuladas y sancionadas. Tales intervenciones coadyuvan en la construcción de nuevas subjetividades locales, teniendo en cuenta que las subjetividades también son moldeadas por la política pública, y que al ser puestas en escena contribuyen a crear nuevas categorías de personas (Shore, 2010).

Finalmente, nos parece necesario insistir en que la adopción de las normas ambientales no ocurre de forma pasiva y unidireccional, es decir, de arriba hacia abajo. Puesto que la promoción y acatamiento de nuevas normatividades ocurren en un campo más amplio de relaciones de poder (Roseberry, 1998), en los que intervienen sujetos que actúan desde distintas posiciones, en dicho proceso siempre hay disputas, resistencias y negociaciones que dan lugar al surgimiento de múltiples sujetos ambientales (Choi, 2020).

El ejido Costa de San Juan: la UMA y el aprovechamiento forestal

Las Unidades de Manejo de la Vida Silvestre (UMA)

En México, el concepto de UMA apareció en el año 2000, dentro del campo de la institucionalidad para el cuidado del medio ambiente, en el Centro para la Conservación e Investigación de la Vida Silvestre (CIVS), de Hampolol (Campeche), con la presentación de la Estrategia Nacional para la Vida Silvestre. Esta se pensó como una alternativa para salvar las limitaciones introducidas por la normatividad ambiental para el manejo y aprovechamiento sustentable de las especies protegidas. La intención era involucrar, en la Estrategia Nacional para la Vida Silvestre, a los habitantes de comunidades con recursos naturales sujetos a conservación (Robles, 2009). En ese sentido, la UMA incluye diversas posibilidades, como

[los] criaderos extensivos e intensivos de Fauna Silvestre, los viveros e invernaderos así como todas las alternativas viables que permitan la propagación de especies y la elaboración de productos y subproductos que puedan ser incorporados al mercado legal de Vida Silvestre. (SEMARNAT; CONAFOR, 2009: 17)

Para las instituciones de protección del medio ambiente en México, la UMA se convirtió en el medio ideal para la conservación y aprovechamiento de las especies, que bien aplicada permite la convivencia armónica de las personas con los recursos naturales. De esa manera lo explican funcionarios de la SEMARNAT, quienes sostienen que la UMA, en principio, es una estrategia del Gobierno federal que tiene dos vertientes. Primero, la conservación del hábitat per se en un predio donde se preserva directamente dicho hábitat, a través de un plan de manejo que debe renovarse cada año, teniendo en cuenta indicadores de éxito ecológico, económico y sociales; para ello, se debe tener un monitoreo de cuántas especies van repoblando el lugar y, así, conocer el avance en la restauración del equilibrio ecológico (funcionarios de SEMARNAT, comunicación personal, 12.02.2019). La otra vertiente consiste en disminuir la presión a los ecosistemas que han sido reconocidos como sobreexplotados, promoviendo un uso controlado de ciertos recursos, de tal forma que puedan ser comercializados sin atentar contra su reproducción. De esta manera, se busca otorgarles un valor agregado a dichos productos, al garantizar que son obtenidos mediante la utilización de técnicas de conservación y aprovechamiento racional de las especies.

La idea central detrás de la creación de las Unidades de Manejo para la Vida Silvestre es la de una conservación que pueda ser compatible con el desarrollo económico, lo cual implica la comercialización controlada de los recursos, aunque también hay casos en los que a los propietarios no les interesa comercializar, sino solamente conservar determinados recursos, en tanto que otros pueden tener únicamente la intención de mejorar los suelos o de proteger las costas. Sin embargo, cualquier política pública está sujeta a diferencias de interpretación entre las instituciones y el funcionariado encargado de su aplicación. En el caso de las UMA de manglar, en la CONANP prevalecía un enfoque conservacionista, basado en el contenido del Artículo 60 TER de la LGEEPA, según el cual debía evitarse el aprovechamiento comercial de dicho recurso (funcionarios de SEMARNAT, comunicación personal, 12.02.2019).

No obstante, en Costa de San Juan, con el apoyo de CONAFOR, se optó por una concepción más amplia de las UMA, en la que las acciones concretas para el manejo de los recursos podían estar orientadas tanto a la no extracción como a la extracción, o al aprovechamiento mixto (Robles, 2009). El objetivo, en los dos últimos casos, es propiciar un aprovechamiento económico de un recurso manejado en función de determinados criterios técnicos por parte de un grupo o de una persona en particular.

Este es el caso de Costa de San Juan, una localidad que regionalmente es conocida por su actividad pesquera. Si bien la mayoría de las personas que ahí habitan se identifican como pescadores, en la encuesta que levantamos en 2018, el 67,5 % de los pobladores manifestó combinar varias actividades económicas: pesca, ganadería, comercio, silvicultura del manglar y trabajo como jornaleros. De este grupo que realiza más de una actividad económica, un 83,3 % señaló que la pesca es su actividad principal, seguido por la ganadería como actividad central, con 6,7 %. Esta pluriactividad se expresa de manera diferente según el tipo de tenencia de la tierra al que están ligados los pobladores: ejidatarios y posesionarios, que son el 50 % del total de la población, alternan la pesca con la ganadería; en tanto que los avecindados6, que representan el otro 50 %, se dedican a la pesca, al comercio y, a veces, al trabajo de jornaleros. Esta particular pluriactividad, ligada a la cultura anfibia, pone de manifiesto las múltiples acciones necesarias para sobrevivir en el entorno lagunar del cual forma parte la localidad en cuestión.

En Costa de San Juan toda la gente trabaja, desde las mujeres hasta los niños. Sin embargo, las entradas económicas son reducidas, dado que el 75 % de las unidades familiares tiene ingresos entre $1000 y $5000 mensuales en promedio, y solo el 25 % obtiene entre $5000 y $10 000 al mes. La economía en la zona no es estable, en tanto que depende mucho de las condiciones climáticas; en los meses en los que se hizo el trabajo de campo, la entrada de nortes -un evento característico del invierno en todo el Golfo de México- provocó inundaciones y problemas con la calidad de las aguas, debido a lo cual la pesca disminuyó considerablemente. Esta situación ocasiona que no haya ingresos suficientes, de ahí que para un grupo de ejidatarios hombres ha sido importante contar con una UMA de manglar, mediante la cual obtienen ingresos provenientes de proyectos auspiciados por la CONAFOR para la restauración ecológica de manglares.

Los pobladores de Costa de San Juan son reconocidos a nivel nacional por el trabajo de restauración, conservación y aprovechamiento del manglar, que emprendieron para hacer frente al daño producido por un gran incendio que afectó la región en 20117, a raíz de lo cual los ejidatarios decidieron reforestar las hectáreas de bosque dentro del perímetro del ejido que habían sido afectadas en la conflagración. Sin embargo, el punto de partida para la solicitud de la UMA no fue el incendio, sino las regulaciones que introdujo la normatividad para la conservación de las especies de flora y fauna asociada a las cuatro variedades del manglar que hay en el SLA.

La UMA de Costa de San Juan

La UMA se convirtió en la única alternativa para seguir obteniendo ingresos del manglar después de las prohibiciones impuestas por las autoridades ambientales para la conservación de este tipo de vegetación. Antes de 2007, la extracción de mangle proporcionaba a los ejidatarios y avecindados de Costa de San Juan una entrada económica, ya que este se vendía al sector siderúrgico y de transporte.

[Nosotros] sí hicimos un aprovechamiento, fue por el 80 (...). Se trabajó, en 81, 82 y 83, [amparados] con el permiso [forestal] de un [propietario privado]. Trabajamos para TAMSA8 y para Transportes Mares. Les llevábamos madera en rollo (...). Sí, era madera de 4 x 4 y de 4 de diámetro (...), eran 4 pies, por 4 pulgadas de diámetro, era la 4 x 4. Y trabajamos una, de 8 x 7, o sea, eran 8 pies de largo por 7 pulgadas de diámetro, más o menos. (Ejidatario, comunicación personal, 18.10.2018)

Al quedar ilegalizada la extracción de manglar que, hasta entonces, los pobladores de Costa de San Juan habían practicado sin restricciones, la asamblea ejidal9 aceptó la única salida legal al problema de la prohibición. En la práctica, la ilegalización de la extracción de mangle fue vivida casi como una expropiación de este recurso. Así lo relata un excomisario ejidal que realizó parte de los trámites para la creación de la UMA:

Yo fui presidente en ese entonces [y] nosotros [junto con el secretario y la tesorera del comisariado ejidal] fuimos los que tramitamos todas esas [vueltas] de la UMA. A mí se me ocurrió [que había que aceptar esa opción, pues] como te dije ese día, yo me sentí, expropiado. Sentí una expropiación de mi parcela, porque yo sentí y dije: "Coño, ¡cómo va a ser posible que yo tenga una parcela y no pueda hacer aprovechamiento maderal! Y es el 90 % de lo que tengo. ¿Para qué madre quiero yo eso entonces?". (ejidatario, comunicación personal, 30.09.2018)

Los ejidatarios decidieron entonces aprobar la creación de una Unidad de Manejo Ambiental de manglar, en un espacio del ejido que siempre ha estado cubierto de manglar; así lo recuerda un ejidatario que también participó en la creación de la UMA:

A mí me toco andar mucho para sacar ese permiso de aprovechamiento [del manglar], porque ya vez que esa ley, esa norma entró en el 2002, la 059 que rige la prohibición del mangle, entonces ya aparece [entre] el 2008, 2009 [la LGEEPA]. Yo fui presidente del consejo de vigilancia [del ejido] y ya nos empezaron a llegar los folletitos del [programa] Proárbol que mandaban la CONAFOR. [Los directivos del ejido] hicieron unas reuniones donde la gente aceptó [el programa de CONAFOR]. Cuando yo entré de comisariado, el registro de la UMA ya lo habían logrado ellos [el anterior comisariado], el registro como UMA. De hecho, se registraron dos UMA: una UMA vivero y una UMA a vida libre. La UMA vivero supuestamente era para producir plantas, como un vivero de plantas para nosotros mismos, [y llevarlas] a los lugares de la UMA [al aire libre]. (ejidatario, comunicación personal, 11.10.2018)

La UMA vivero no funcionó por las dificultades asociadas a un lugar donde las condiciones de agua son muy cambiantes, y donde hay intercambios constantes de agua dulce y salada, ya que las plantas de vivero necesitan agua dulce todo el año; en cambio, la UMA al aire libre resultó viable. Entonces, los ejidatarios interesados en la creación de la UMA debieron participar en numerosas conferencias y talleres con personal de distintas dependencias (SEMARNAT, CONAFOR). "En esos talleres también participaban técnicos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y de asociaciones civiles, quienes les apoyaron en el proceso formativo para el monitoreo del manglar. Esto fue en 2011 y 2012". (ejidatario, comunicación personal, 11.10.2018).

En el año 2012 debieron cumplir otro requisito necesario para obtener el permiso de funcionamiento de la UMA: elaborar un Plan de Ordenamiento Territorial Comunitario (OTC) que estableciera mecanismos de gestión sustentable de los recursos en el territorio, tal como lo establece la normativa ambiental. Para ello, los ejidatarios tuvieron el apoyo de la CONAFOR y de una asociación civil. Finalmente, el registro de la UMA se logró en 2012.

En un principio, la UMA estaba integrada por 30 ejidatarios, que representaban cerca del 50 % del total; sin embargo, para 2018 este número se había reducido a 19 ejidatarios hombres, que eran los que administraban y hacían los trabajos relacionados con el manejo y cuidado del bosque, de acuerdo con los criterios técnicos convenidos entre la UMA, el técnico forestal que los asesora y la SEMARNAT. La razón por la que varios de los ejidatarios que inicialmente conformaron la UMA se retiraron fue, principalmente, la demora en la entrega de los recursos provenientes de las dependencias del Gobierno federal. Esto complicaba la contratación de jornaleros para la realización de las labores de manejo del manglar, lo que, en particular, afectaba a las socias ejidatarias, ya que a ellas se les dificultaba hacer los trabajos relacionados con el cultivo y cuidado del manglar, consistentes en entrar a los caños con palas y machetes para hacerles limpieza y desazolvarlos, además de la construcción de chinampas10. Otros de los miembros iniciales abandonaron la UMA por desinterés o por falta de tiempo para atender las diversas actividades relacionadas con el mantenimiento de la misma.

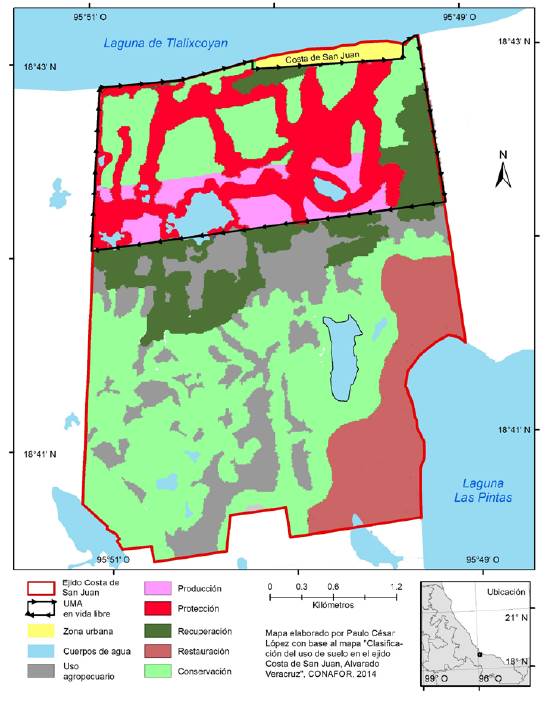

La instauración de la UMA en Costa de San Juan demandó un manejo técnico del territorio, lo que desembocó en la creación de categorizaciones diferentes a las que usa la población local para nombrar las zonas del ejido, pues, en el plan de ordenamiento territorial ecológico, estas fueron deslindadas a partir de tipologías técnicas relacionadas con la conservación. Por esta razón, a las zonas urbanas y de uso agropecuario se añadieron las de producción, recuperación y restauración del manglar, además de delimitarse una zona de protección y reforestación en la superficie afectada por el incendio de 2011 (Figura 1).

Fuente: Elaborado por Paulo César López con base en el mapa: "clasificación del uso de suelo del ejido Costa de San Juan, Alvarado Veracruz" CONAFOT, 2014.

FIGURA 1 Clasificación de los usos de suelo en Costa de San Juan

La UMA supone un modelo racional de aprovechamiento económico de los recursos naturales, además de ser una forma de gestión de la gobernanza de estos; en el caso de Costa de San Juan, el manglar se convirtió en un recurso forestal controlado y manejado por un grupo de ejidatarios. Se puede decir que la UMA es una expresión de la relación entre el conjunto de la población y los sujetos ambientales, mediados por una especie degouvernement intime (Agrawal, 2001; 2005a), donde el Estado hace a un lado las normatividades alejadas de las comunidades para, en su lugar, establecer un contacto cercano (o íntimo) con cierto sector de la población, en este caso, el grupo de ejidatarios que maneja la UMA.

Por otra parte, la UMA contribuye a descentrar el poder regulatorio del Estado, antes ejercido casi exclusivamente por la autoridad agraria (la Secretaría de la Reforma Agraria y, desde 1992, la Procuraduría Agraria), con el comisariado ejidal como su expresión local. Ocurre así una fragmentación de las acciones de gobierno, con lo que la regulación pasa a ser ejercida por diversos actores locales (Agrawal, 2005b, Robinson, 2021): los integrantes de la UMA y el representante legal de la misma toman la función de guardias que monitorean el bosque de manglar, en tanto que la mesa directiva del ejido tiene como cometido principal los asuntos relacionados con la gestión de las tierras ejidales. En la práctica, sin embargo, ambas funciones se traslapan.

La UMA también conlleva una redefinición del territorio habitado y de su manejo (Del Cairo; Montenegro-Perini, 2015), dando lugar a que la noción del habitar no dependa de los intereses y necesidades de las personas que residen en el territorio, sino que se establece en función de los recursos que son protegidos por ley. Este acto redefine el uso de los recursos, en tanto que la UMA -dependiendo de la especie que se quiera conservar, en este caso el bosque de manglar- requiere de la delimitación de una o varias porciones del territorio sobre las cuales se hace monitoreo científico y se realizan trabajos específicos por parte de los pobladores locales que han sido capacitados para ello.

La formación de los expertos locales para el manejo del manglar

Para lograr la aprobación y puesta en marcha de una UMA, debe haber un proceso de conversión de estos sujetos locales en expertos que manejen conocimiento técnico-científico del medio (en este caso, el manglar), para lo cual reciben capacitaciones de instituciones de gobierno. Lo interesante de esto es que el 55 % de los jefes de hogar de Costa de San Juan ha recibido capacitaciones por parte de estas instituciones (CONAFOR, SEMARNAT, CONAPESCA, PROFEPA), en su mayoría del sector ambiental, aunque también de la extinta Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). Estas capacitaciones se han complementado con talleres diversos impartidos por académicos de la Universidad Veracruzana.

En ese proceso de construcción de sujetos ambientales para el manejo de la UMA, los habitantes locales están acompañados por un asesor técnico y un ingeniero forestal, quien hace el balance y monitoreo del bosque, los apoya técnicamente, y recibe un salario por parte de la UMA. El papel del ingeniero -profesional experto- es importante porque funge como mediador entre las instituciones del Gobierno federal y el ejido, con relación a los proyectos y recursos financieros manejados en la UMA.

Todos los integrantes de la UMA han asistido a talleres relacionados con el cuidado del medio ambiente. Esta formación incluye las prácticas que se hacen luego del aprovechamiento (corte y extracción de la madera), como limpiar y recoger la leña, pero también aprenden a no usar ciertas herramientas o determinados químicos para manejar el bosque. Además, para hacer el trabajo de monitoreo, deben saber utilizar instrumentos tecnológicos, como el GPS, que permitan ubicar y georreferenciar las zonas que se determinan como áreas de aprovechamiento. Los integrantes de la UMA obtienen tales conocimientos a través de los talleres relacionados con el manejo del manglar como especie protegida y como recurso forestal que, se podría decir, es la doble naturaleza construida del manglar.

Esta doble condición del manglar representó, en un principio, un problema para los ejidatarios que solicitaban una UMA de manglar, pues, tanto entre las autoridades ambientales como entre los biólogos adscritos a la Universidad Veracruzana, existía el resquemor de que el permiso para la creación de una unidad que permitiera el aprovechamiento del manglar derivara en más daño a este recurso. Se temía que, si se autorizaba el uso, aunque fuera regulado, además de que quedaba poco manglar luego del incendio de 2011, los habitantes locales terminarían por afectar todo el bosque.

Pese a ello, el grupo de ejidatarios decidió seguir con los trámites, además de mostrar su interés en hacer las cosas adecuadamente, por lo que gestionaron su inscripción en cursos de capacitación para el manejo forestal del bosque, e hicieron la solicitud formal de permisos para poder extraer la madera de manglar de sus predios. En este sentido, los integrantes de la UMA, apoyados en su técnico, han conseguido una formación técnica que avala su actuación y, por otro lado, han logrado mantener las dinámicas de gestión de recursos financieros ante CONAFOR y SEMARNAT.

Los integrantes de la UMA se dividen en grupos y hacen el monitoreo del bosque con las especificidades técnicas que les da el ingeniero, ya que parte de su trabajo es vigilar que se mantengan las zonas determinadas -como rodales de aprovechamiento- para presentarlas a la SEMARNAT y que esta dependencia, a su vez, autorice el uso del recurso. Este monitoreo lo realizan desde 2016, año en el que los socios de la UMA obtuvieron el permiso para hacer aprovechamiento sustentable de la madera de manglar, no sin antes aprender a hacer un manejo técnico de la zona de manglar, identificando y deslindando puntos de aprovechamiento, lo cual era necesario para solicitar el permiso de creación de la UMA.

Actualmente, en el ejido hay 40 puntos en los cuales se hace aprovechamiento del manglar. Los miembros de la UMA, año tras año, deben monitorear el diámetro y altura de los árboles que se encuentran en los puntos que han sido demarcados como rodales de aprovechamiento, donde también contabilizan las plántulas y semillas que ahí se encuentran. Para hacer este trabajo, utilizan cintas métricas y pintura de aerosol, además de marcar las zonas con tiras de tela roja que indican las coordenadas de los puntos capturados en el GPS. El trabajo puede tomar días, pues en un rodal de 10 x 30 metros pueden encontrarse hasta 500 árboles de los que se deben recopilar datos.

Este manejo técnico es parte también de la redefinición de los espacios en el territorio del ejido; por ejemplo, los límites ahora están determinados por tipos de zona, sea de reforestación o de aprovechamiento. Además, esas zonas deben deslindarse entre sí con cintas y pintura, y cuando el área es mayor se construyen cercas. Todas estas actividades son financiadas por el Estado a través de los proyectos a los cuales tienen acceso los socios de la UMA.

Los integrantes de la UMA manejan varios proyectos, otorgados principalmente por la CONAFOR y la SEMARNAT, organismos gubernamentales de los cuales han recibido varios apoyos financieros. También han obtenido recursos monetarios por intermediación de una asociación civil (el Fondo para la Educación y Comunicación Ambiental A. C.), que gestiona apoyos de CONAFOR para la conservación del bosque mediante el Pago por Servicios Ambientales (PSA). En 2018, la UMA de Costa de San Juan manejaba fondos provenientes de tres proyectos. Esto ha sido un aspecto positivo para la dinámica económica de la comunidad, pero también se han originado tensiones ligadas a la administración de los recursos comunes del ejido por parte de la unidad.

Los sujetos ambientales locales y la adaptación parcial a la normatividad

El concepto de sujetos ambientales ayuda a comprender ese proceso de interacción y relación entre instituciones ambientales del Estado y las poblaciones locales, mediante el cual se va construyendo una nueva percepción de ciertos espacios y recursos. Sin embargo, en la práctica, los pobladores locales no asumen en su totalidad los postulados técnico-científicos planteados por los expertos, puesto que "la subjetividad ambiental es un proceso variado en el que los residentes locales negocian programas gubernamentales de diversas formas creativas" (Choi, 2020: 77). Eso no imposibilita que se incorpore la dimensión ambiental en la subjetividad de los actores locales, pero, algunas veces, los postulados técnicos se cuestionan y se resignifican de acuerdo con las prácticas previas de los actores locales.

En una ocasión, al recorrer los espacios de la UMA con algunos de sus integrantes y el técnico asesor para revisar los sitios, antes de la llegada de un alto funcionario del Gobierno federal, quien venía a corroborar el éxito del proyecto, nos encontramos con la sorpresa de que había vacas comiendo semilla de mangle. El técnico les manifestó enfáticamente a los ejidatarios que para el día de la visita no podía haber vacas ahí, porque sabían que eso no estaba permitido. Ellos le dijeron: "hoy mismo las sacamos, pero no pasa nada pues ellas siempre andan por ahí y nos ayudan a desazolvar los caños" (notas de campo, 15.04.2018). El día de la visita del funcionario, en efecto, no había vacas en la UMA, pues sus integrantes sabían que los conocimientos basados en años de experiencia en la compaginación de ganadería, extracción de mangle y pesca no tenían validez frente al conocimiento experto (notas de campo, 16.04.2018).

Para los expertos técnicos, la ganadería es la principal amenaza para el manglar: "[en esta zona] su actividad principal es la ganadería, sí, entonces en algún momento ellos eliminaron el manglar para sembrar pastos para la ganadería" (técnico forestal, comunicación personal, 18.04.2018), por lo cual el ganado que se tiene en el ejido debe ser confinado a las tierras de uso agropecuario y no puede ingresar ni estar en la UMA, que es zona de aprovechamiento extractivo y de conservación.

Sin embargo, los ejidatarios miembros de la UMA consideran que este planteamiento es erróneo, y afirman que el ganado ayuda a mantener el régimen hídrico de los canales, lo que permite el flujo de agua, que es importante para el bosque de manglar. El ganado, además, es visto por los socios de la UMA como un dispersor de las semillas de mangle, puesto que, en estas zonas, al estar habilitados los canales, las semillas que caen al agua transitan libremente y no hay necesidad de sembrarlas, sino que "ellas mismas se siembran".

Igual se comía mucha semilla el ganado y todo, (...) más del [mangle] colorado, porque al mangle blanco -yo veo- que en parte no le entra mucho el ganado. Al haber más ganado se escaseaba más el pasto y posiblemente dejaban que el mangle blanco se creciera más. (ejidatario, comunicación personal, 01.10.2018)

Así, pese al discurso de escasez del manglar, expuesto por el técnico y los funcionarios, para los pobladores locales el manglar siempre es abundante, ya que, dadas las condiciones locales, el manglar -dicen ellos- puede nacer en cualquier lugar donde caiga una semilla dentro de las áreas inundables del ejido.

Una vez yo les dije a unas personas en una reunión en el Cabildo de Alvarado, él [funcionario] dijo que estaba en peligro de extinción el manglar, ¡que estaba muy amenazado! [Y como] de la parte de atrás [del salón donde se realizaba la reunión] se alcanza a ver la laguna de Alvarado, le dije: "Mire, ¡todo eso que se ve para allá es manglar -le dije-! Desde que nació mi abuelo, esa beta de manglar está ahí, ¿cuándo cree usted que eso se acaba ahí o cuando cree usted que eso se va a acabar ahí?". (ejidatario, comunicación personal, 11.10.2018)

Es decir, la conformación de sujetos ambientales locales no significa que estos acepten y adopten acríticamente el conocimiento experto. Hay un reconocimiento de la importancia de planificar el aprovechamiento del recurso, mediante demarcaciones de espacios, limpieza y monitoreo sistemático, pero su experiencia previa en el uso de recursos del humedal les conduce a dejar de lado -parcialmente- otro tipo de recomendaciones técnicas.

Ahora bien, esta emergencia de sujetos ambientales locales de ninguna manera incluye al conjunto de la población, porque en el campo de poder que estructura la política de conservación en lo local, como bien señala Choi (2020), emergen múltiples sujetos ambientales locales en un escenario complejo que no está exento de tensiones intracomunitarias surgidas en el contexto de la conservación, y que confronta a ejidatarios de la UMA con aquellos que no pertenecen a la misma, a ejidatarios con avecindados, y a directivos de la UMA con autoridades del ejido.

Conclusiones

Para enfrentar las restricciones introducidas por las regulaciones ambientales sobre el manglar, la misma normatividad incluye una opción -la única posible- que permite hacer un uso reglamentado del recurso, mediante la creación de una Unidad de Manejo Ambiental (UMA). La adopción de esta posibilidad por parte de un grupo de ejidatarios les ha permitido acceder a financiamientos especiales que se han traducido tanto en la obtención de recursos monetarios como de conocimientos técnicos especializados.

De esta manera, este grupo se ha acoplado exitosamente a una categorización del manglar antes inexistente (especie forestal amenazada y sujeta a la conservación) y a la reglamentación ambiental para poder hacer uso del mismo. Ambas -categorización y reglamentación- fueron generadas extralocalmente, por agentes -académicos y funcionarios- cuya vida cotidiana no tenía ninguna relación con el manglar; pero los intereses de todos ellos lograron articularse en torno a la creación y funcionamiento de la UMA.

Un primer punto que queremos subrayar es que este éxito para la conservación ha estado acompañado de varias exclusiones y tensiones alrededor del manejo de los recursos, ocasionadas por la privatización de una superficie de las tierras de usos comunes del ejido, que ahora está bajo control de 19 ejidatarios que conforman la UMA, quedando excluidos el resto de ellos y el conjunto de los avecindados. Estos, al no aceptar fácilmente la situación, se aventuran a realizar extracciones de manglar sin acatar las reglas técnicas acordadas entre los integrantes de la UMA y los técnicos, lo que genera tensiones que hasta ahora han podido manejarse, en parte, por las relaciones de parentesco de diverso grado del que participan los integrantes de esta pequeña localidad.

Otro grupo excluido es el de las mujeres, ya que la creación de la UMA se ha mezclado con una lógica cultural preexistente de invizibilización del trabajo femenino. Esta situación, aunada a la rudeza de los trabajos de manejo para la conservación, ha hecho que las mujeres queden excluidas de las iniciativas concernientes al aprovechamiento del manglar, de tal manera que ninguna de ellas forma parte de la UMA, pese a que participan de muchas de las labores productivas que generan ingresos monetarios a las unidades familiares de las que hacen parte.

Un segundo punto para resaltar es que las políticas de regulación ambiental contribuyen a resignificar el territorio, el cual empieza a ser clasificado en función de la conservación del manglar. A la par, y progresivamente, se van modificando las subjetividades de algunos de los actores locales, que ahora empiezan a tener en cuenta el orden ambiental/natural como eje rector de sus prácticas, ya sea por convencimiento real o por miedo a ser sancionados. En la creación paulatina de esta nueva subjetividad han influido tanto algunas instituciones educativas como dependencias de gobierno, ONG y asociaciones civiles.

Un tercer aspecto es que lo ambiental, como parte de una nueva subjetividad, está presente de diversas maneras en los habitantes de Costa de San Juan. Por un lado, los miembros de la UMA han adoptado la regulación ambiental por dos motivos principales: les ha dado acceso a nuevos recursos (conocimientos, relaciones sociales, dinero) y no les ha impedido renunciar a sus anteriores prácticas productivas, incluida la ganadería. Por otra parte, lo ambiental está presente también en las subjetividades del resto de los/as pobladores/as de la localidad, ya sea porque se ven impedidos a usar el manglar como antes lo hacían o porque han aceptado nuevos conocimientos sobre algunos de los recursos asociados al manglar. En el primer caso, el manglar se ha convertido en un recurso prohibido, cuya utilización inadecuada, desde el punto de vista técnico, puede ser castigada con la cárcel, como ya ocurrió en una localidad vecina. Aun si se considerase inadecuada esta nueva clasificación del manglar, es algo que tienen en mente las personas al pensar en este recurso. En el segundo caso, algunos talleres de educación ambiental han logrado que ciertos recursos asociados al manglar empiecen a verse como algo que se debe conservar, tal es el caso del manatí o algunas especies de tortugas dulceacuícolas.

De esta manera, el caso de estudio aquí presentado nos permite observar cómo se articulan planteamientos provenientes de los discursos científico y ambientalista, externos a la localidad, con intereses locales diversos, trastocando en parte la vida cotidiana de la localidad y sus formas de habitar el territorio. Tal articulación ocurre en un campo de relaciones de poder donde se generan nuevas desigualdades y exclusiones, o se fortalecen las existentes y se adaptan parcialmente a la normatividad ambiental, lo que implica la construcción de sujetos ambientales locales diversos.