Introducción

El 28 de abril de 2021, multitudes, en su mayoría de jóvenes, salieron a las calles de las principales ciudades de Colombia para exigir el derrocamiento de un proyecto de reforma tributaria que atentaba contra los derechos básicos de buena parte de la población, además, en medio de la pandemia por Covid-19. Lejos de ser este un hecho aislado, reflejaba la continuidad de la denuncia e inconformidad de la ciudadanía ante el mal gobierno del presidente Iván Duque, lo cual ya se había evidenciado desde noviembre de 2019, cuando se levantó un gran paro nacional a raíz del asesinato de varios menores de edad durante un bombardeo a un campamento de la guerrilla, el claro incumplimiento de los acuerdos de paz, el asesinato sistemático de líderes sociales en diversas regiones del país, entre otras problemáticas, todo lo cual sucedía ante una postura indiferente del Gobierno.

La célebre frase “¿De qué me hablas, viejo?”, proferida el 6 de noviembre de 2019 por el presidente de la república (“No escuché…”, 2019), ante el cuestionamiento por el ya referido bombardeo, encendió la rabia de muchos de quienes salieron a las calles, rabia que fue enardecida cuando, unos días después, fue asesinado el joven Dylan Cruz, en el centro de Bogotá, a manos de las fuerzas policiales durante las manifestaciones. Fue esta brutal violencia la que incentivó la movilización de miles, de diversos sectores sociales, en diversos territorios y con diversas exigencias, apagadas, eventualmente, ante la crisis mundial a comienzos de marzo de 2020, pero que resurgiría meses después, también a causa de un asesinato a manos de la policía (Murillo, 2021). Finalmente, en abril de 2021, se reavivó el fuego de la marcha, para exigir no solo cambios en las políticas del Gobierno, sino el reconocimiento de esta brutal violencia, y la justicia para quienes fueron asesinados, mutilados, violentados sexualmente, agredidos y desaparecidos por el Estado colombiano.

El bombardeo de imágenes, videos y denuncias que mostraban el accionar de la fuerza pública ante las movilizaciones sociales encendió también las alarmas de organizaciones internacionales, de migrantes colombianos fuera del país y de otros sectores que, normalmente, se mantenían al margen de estas formas de denuncia. Angustia, desesperación e indignación fueron algunos de los sentimientos que nos inundaban en aquellos primeros días del mes de mayo de 2021, y yo, como muchos otros que vivimos en Ciudad de México, decidimos salir a la calle para expresar nuestro apoyo al paro nacional, así como nuestro repudio ante lo que estaba sucediendo, impulsados por un mar de emociones que nos pedían a gritos HACER (Figura 1).

Esta necesidad de hacer es, precisamente, el hilo que conduce este texto, a través del cual busco retratar los sentires, pensamientos y reflexiones que se han ido gestando en las trayectorias del colectivo Tejedores de Resistencia (en adelante TdR), desde su surgimiento al calor de la protesta y la juntanza en la Plaza de la Hoja de Bogotá, el 8 de mayo de 2021. La experiencia aquí registrada hace parte de mi investigación doctoral, en la cual reflexiono sobre diversas prácticas textiles como oficios de la memoria en contextos de violencia política en América Latina, pero también es parte de mi activismo textil, de esa rabia desbordada, de la necesidad de hablar desde adentro, de mi ser propio como tejedora, como antropóloga, historiadora, mujer, joven, colombiana, que ha venido encontrando en los hilos y las agujas un camino para la investigación, así como una herramienta de acción.

Fuente: Sandra Babativa

Figura 1 Encuentro de colombianos en el Monumento a la Revolución (8 de mayo de 2021)

Entre agujas, marchas, plantones, juntanzas y conversas virtuales, el colectivo TdR viene elaborando cinco grandes piezas textiles a muchas manos, creando redes de apoyo en varios puntos del territorio colombiano, a través de las cuales se han venido entramando palabras, ideas, sensaciones y pensamientos, de los cuales quisiera aquí ofrecer algunas puntadas que han sido tejidas en conjunto con Pipe, Anny, María, Mich, Anne, Em, Aida y muchos otros que se han unido a este proyecto (Figura 2). Así, este texto responde más a un nosotros que a un yo; agradezco a todos por los encuentros desde la distancia1.

Fuente: Tejedores de Resistencia.

Figura 2 Tejedores de Resistencia en Plaza de la Hoja (1 de agosto de 2021)

A través de una observación etnográfica participante, haciendo uso de las herramientas digitales y de la información disponible en redes sociales, este trabajo da cuenta de los encuentros y conversas de TdR entre mayo y septiembre de 2021, los cuales se insertan en un amplio conjunto de prácticas textiles que se han venido articulando como lenguajes de la memoria, de denuncia y de accionar político en toda América Latina, desde mediados del siglo XX. El texto inicia con esta mirada hacia los objetos textiles y sus trayectorias recientes en contextos de violencia política, así como con una breve introducción a lo que hasta el momento ha sido el desarrollo del colectivo. Un segundo apartado explora la potencia del hacer y de la materialidad como elementos centrales de la memoria. Los siguientes apartados continúan esta reflexión al preguntarse cómo se van creando dichas memorias, cómo se les van otorgando sentidos y cómo se van transformando en acciones, luchas e incidencias dentro de un sector más amplio. Finalmente, se concluye con una intuición sobre el poder de estas materialidades que transformamos a la par que nos transforman.

Tejer es resistir

Es innegable que tejer es una de las actividades que nos ha acompañado desde hace miles de años, interactuando de manera directa en nuestro desarrollo como especie, al igual que es indudable que una inmensidad de objetos textiles, aunque sean industriales, rodean nuestra vida cotidiana. No obstante, poco reparamos en ello, y menos aún consideramos que el oficio textil contiene un universo entero de sentidos, a tal punto que recientemente se ha venido constituyendo como un lenguaje en sí mismo, una materialidad que nos permite narrar el mundo de otras maneras, con otros intereses, e impactando de manera diversa en quien lo hace y quien lo observa.

Un ejemplo de ello son las culturas americanas, en donde encontramos el tejido como una forma de conservar la historia, como objeto, pero también, a través de su amplia iconografía, lo que Gladys Ilarregui (1996: 13) define, refuncionalizando el concepto de intertextualidad, como un “entretejido de elementos, desde el texto del telar a la vida misma desde donde ha surgido esa expresión particular”. Existen también evidencias prehispánicas que muestran cómo el oficio textil era ampliamente valorado en tanto fuente de conocimiento, portador de la cosmovisión y la memoria, cuyo máximo esplendor es quizá el mundo andino, donde ser tejedora era una de las profesiones más prestantes, a la par que los quipus incas se consolidaron como una forma muy elaborada de registro contable, así como narrativo (Murra, 1975).

La importancia social de los textiles se reinventa también en otros escenarios, como el que nos convoca, el cual surge a mediados del siglo XX en la búsqueda de un hacer memoria que no solo permitiera hablar de sucesos reprimidos, ocultos, traumáticos e innombrables, sino de aquellos que necesitaban otras formas de ser representados. Para Marjorie Agosin (1985), las prácticas textiles conformaron una escritura que contaba lo que las palabras y el habla no podían decir, pero también fueron espacios para el empoderamiento de quienes los elaboraban. Pérez-Hernández y Viñolo (2010), así como Sánchez, Bustos y Chocontá (2019), retratan cómo, en los años sesenta del siglo XX, surgieron movimientos sociales de mujeres, principalmente en Estados Unidos, que buscaban reivindicarse desde las acciones femeninas, convirtiendo el acto de tejer en una acción política feminista, principalmente en los escenarios de mujeres blancas de clase media, y en ciertos círculos académicos. Progresivamente, estos oficios se fueron transformando ante nuevas miradas y perspectivas, replicándose en diversos territorios de América Latina, en sectores afectados por el convulsivo escenario político, en donde esta labor fue desenredando la memoria, detonando la palabra y sanando las heridas.

Desde los años setenta y hasta la actualidad, arpilleras, pañuelos bordados, textiles testimoniales, mantas, entre otras materialidades, son parte de un ejercicio de memoria, naciendo de los territorios golpeados por la violencia, y permaneciendo en el tiempo como un lenguaje vivo que se va transformando. Rápidamente, las iniciativas se multiplican, las colectividades empiezan a adoptar el tejer como parte de su accionar, los bordados salen a las calles, entran a los museos, los costureros ahora se cuentan por decenas en las ciudades y en regiones alejadas de países como México y Colombia, inundan las redes sociales, adoptando recientemente nuevas luchas como la violencia de género, las problemáticas ambientales, la exigencia de derechos, la búsqueda de los desaparecidos, entre otras.

TdR surgió así, en un escenario de ebullición textil, donde una diversidad de individuos y colectivos se expresaron a través de estos oficios en respuesta a la brutal intervención de la policía y la violación de los derechos humanos. En los primeros días de mayo de 2021, una iniciativa virtual de memoria textil, Mil Agujas por la Dignidad, invitó, de manera pública, a “sumar puntadas en apoyo a l@s compañer@s colombian@s para que todo el mundo se entere que en Colombia y América Latina es costumbre la violación de los derechos humanos” (“Mil agujas por la dignidad”, 2021). Rápidamente, la campaña #nomásmuertesporluchar recibió respuesta de varios países y de varias ciudades en Colombia, publicando decenas de fotografías con bordados, costuras y tejidos. Como esta, otras iniciativas textiles empezaron a surgir y se fortalecieron en medio de la protesta, colectivos como la Juntanza de Bordado Nacional, El Ojo de la Aguja y Mujeres Haciendo Memoria-Costurero de Suba mostraron su apoyo al paro, bordando y cosiendo frases, imágenes, homenajes a los asesinados; consignas como Nos están Matando, SOS Colombia y Resiste Colombia fueron bordadas y publicadas en redes sociales, convirtiendo los hilos de la tricolor y el mapa del territorio colombiano en lenguajes compartidos y comprendidos en múltiples geografías.

Tejer, bordar o coser se convierte, en este contexto, no solo en una forma de expresión, sino en un oficio vital para dejar salir la rabia, la frustración, la indignación ante lo sucedido, una inquietud apremiante que se desborda a través de las manos, muy similar a lo que algunas comunidades nahuas del estado de Guerrero (México) describen como maquequesquiya, una sensación de cosquilleo en las manos que expresa una emoción de intranquilidad, la cual debe aliviarse apropiadamente. Ildefonso Leónides (2015) lo define como un ardor, un querer desahogarse con las manos, un estado corporal de ira y alegría, un estado reflexivo, una combinación de adrenalina y tensión, una ansiedad que se canaliza a través de golpes en peleas ritualizadas durante sus festividades. Esta emoción, cuya traducción no existe de manera satisfactoria en español, resulta muy acertada para comprender ese cosquilleo, ansiedad y, muchas veces, urgencia de tejer, coser o bordar, para dejar salir aquello que nos angustia, lo que a su vez nos deja entrever la importancia del Hacer (en mayúscula), como uno de los elementos centrales que da sentido a esta diversidad de prácticas textiles.

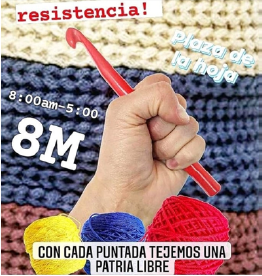

Este desasosiego fue el germen del colectivo Tejedores de Resistencia, cuyo propósito inicial fue aventurarse a las calles para hablar a través de los hilos, resistir a través de ellos y denunciar no solo la violencia que se estaba viviendo en el momento, sino muchas otras, legitimando, a su vez, el derecho a la protesta, tomándose las calles a puntadas. La primera reunión de TdR se organizó a través de las redes sociales con un cartelito que invitaba a unirse al plantón de las mujeres de MAFAPO2, para tejer 6402 cuadritos a crochet de 10 x 10 cm, y con ellos formar una gran bandera que reflejara la magnitud de la violencia. Un corto mensaje acompañando su primera publicación de Instagram marcaría el camino futuro: “Solo hacía falta un primer paso para unirnos” (“Tejedores de resistencia”, 2021) (Figura 3).

Fuente: Tejedores de Resistencia

Figura 3 Primer cartel de convocatoria Tejedores de Resistencia (mayo de 2021).

A partir de ese momento, se fueron uniendo más personas a lo que luego sería un colectivo, siempre unidos por la consigna de tejer cuadritos, mientras se fue propiciando la conversa, las ideas, los nuevos propósitos. Durante el primer mes, la mayoría de los encuentros se llevaron a cabo al calor del paro, en Bogotá, acompañando las marchas y los plantones en distintos puntos, enseñando las puntadas, recibiendo donaciones, mientras se contemplaba la inmensidad de la aventura emprendida. Con el tiempo, se fue ajustando la idea inicial, se pensó que los colores de la bandera deberían invertirse, que no debería ser una sino 4 piezas textiles (Figura 4), y que cada una de ellas contendría un mensaje que abordara un gran caso de violencia sistemática ejercida por el Estado.

Fuente: Tejedores de Resistencia.

Figura 4 Proyección digital de las 4 piezas a elaborar por el colectivo

La invitación a tejer 6402 carpetas de crochet como un acto de resistencia se fue enriqueciendo en cada encuentro (Figura 5), en la marcha, en Portal de la Resistencia, en las localidades, en Usme, Ciudad Bolívar, Suba, al norte y al sur, convirtiéndose en oportunidad para recordar esos 6402, y para preguntarse por los que aquí no se cuentan, por las violencias en los barrios, los muertos olvidados, los silenciados y, a la vez, ser un espacio para contar las historias propias, esos recuerdos de quienes los conocieron, de los lugares que habitaron, de las historias que por esas calles transitaron, los prejuicios, las dudas, el interés por conocer esa parte de la historia que no se cuenta en noticieros.

Fuente: Tejedores de Resistencia.

Figura 5 Primeros encuentros en Plaza de la Hoja (13 de mayo de 2021)

Permite buscar como una forma artística y cultural de transmutar ese dolor, algo muy propio del ser humano, el arte siempre nos ha cruzado justamente para expresar eso que no siempre podemos expresar con palabras, y que aparte queremos que otras personas hagan interpretaciones sobre ello. Y creo que en Colombia el proceso de memoria, de verdad, nos ha volcado a decir justamente como: “Oiga, esto no es un asunto solo mío”, (…) no es un asunto solo mío porque es que usted está habitando este territorio (…) y quiero que también entienda ese dolor, pero más allá me entienda porque se sostiene (…) cuando empezamos a hacer esta denuncia, para mí es hacer un llamado a reconocer qué hay detrás de cada carpeta… decir quiénes son y que no se queden tras la figura de “es que era un vándalo, es que tenía vínculos con tal grupo armado”. No, se trata de reconocer qué vidas están detrás y qué vidas están en resistencia. (Tejedora en encuentros virtuales, comunicación personal, 29.07.2021)

En los meses posteriores a su primer encuentro, las experiencias de Tejedores de Resistencia se multiplicaron, nuevos actores se fueron juntando también porque cambiaron los escenarios, y elaborar uno de estos cuadritos se convirtió en una posibilidad de hacer para el que decide no salir a la calle, es expresión de ese maquequesqilla, ese ardor en el cuerpo, en las manos, en el alma, para algunos el recuerdo de cuando fueron jóvenes, de sus propias luchas. En este proceso, aparecen nuevos escenarios: la plaza, la calle, la escuela; van a apareciendo también quienes fueron víctimas, quienes tejen los cuadritos de sus propios muertos, que ya no son esos 6402, sino muchos más, y esta cifra se vuelve un hito, una metáfora, una síntesis de esa violencia que no para, una justicia que no llega y una memoria que se niega.

En el último evento donde estuve, una señora se sentó al lado mío y me dijo que si le enseñaba a tejer eso que estaba haciendo, y yo empecé a enseñarle, le di material, le presté una de mis agujas y empecé a enseñarle, y la señora terminó la carpeta (…), quedó como en forma de atrapasueños, y dijo: “¿Me lo puede regalar? Es que este yo lo quiero… este es mi muerto, a mí hace 3 meses me mataron a mi hijo los policías de acá y acabo de tejer mi hijo”. (Tejedora en encuentros virtuales, comunicación personal, 29.07.2021)

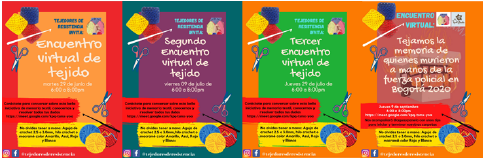

Como parte de su accionar, TdR ha logrado llegar a otros escenarios, promoviendo encuentros en otras ciudades; realizando encuentros virtuales (Figura 6); manteniendo, gracias a las herramientas digitales, la conexión entre las diferentes geografías; recibiendo material tejido de distintos puntos y, eventualmente, programando cosetones que acompañan, en algunas fechas emblemáticas, a otros colectivos y también a otras luchas. Si bien el trabajo textil se mantiene vigente y aún no se ha completado el objetivo de los más de 6000 cuadritos, la labor del colectivo ha empezado a ocupar otros escenarios donde las piezas ya terminadas hacen presencia; de igual manera, TdR ha venido trabajando con otras iniciativas textiles, con otros procesos sociales, al tiempo que se plantea nuevos trasegares. Al momento de escribir este artículo (junio de 2022), se ha terminado una se las piezas propuestas, se creó una pieza no contemplada inicialmente (Figura 7) que aborda el tema de la desaparición forzada y, en total, se han tejido cerca de 5000 cuadritos o granny square.

Fuente: Tejedores de Resistencia.

Figura 6 Carteles convocando a encuentros virtuales (junio-septiembre de 2021)

Hacer memoria con las manos

Para comprender el sentido de estos oficios textiles, es necesario, en primer lugar, reflexionar sobre qué es la memoria y por qué es un escenario en disputa. Algunos actores de la política colombiana han cuestionado recientemente la pertinencia de una Comisión de la Verdad para superar el conflicto, afirmando que no representa más que un gasto inservible en un país que requiere justicia y paz, aunque sea a punta de bala, mientras otros hacen hincapié en el precario conocimiento histórico que, en general, tenemos los colombianos, lo que nos impide comprender los procesos que nos afectan en la actualidad y que se han venido replicando a través de décadas.

Para Beatriz Sarlo (2006), el pasado es siempre conflictivo, se encuentra al acecho como una captura del presente, un advenimiento que atormenta, sobre todo, a quien no quiere recordar. Por su parte, Elizabeth Jelin (2002) define memoria como un trabajo, un proceso de rememoración que, si bien parte de un hacer individual, está mediado directa e indirectamente por nuestros marcos sociales y culturales, el contexto en el cual se produce, las disputas y el entretejido de memorias individuales que configuran un relato permeado de intereses, luchas de poder, de representación, de justicia y de legitimación de una visión del pasado. Así, la memoria se figura como un ejercicio en donde las tradiciones, las innovaciones, los intereses, los contextos, los lenguajes y los objetos son fundamentales para configurar sus narrativas, descrita por Isabel Piper-Shafir (2002: 34)

como una forma de acción social que produce la realidad que recuerda. Desde esa perspectiva, se hace indispensable analizar los efectos que tiene la manera en que recordamos los acontecimientos del pasado, pues se pueden construir múltiples memorias (…). La memoria es una actividad social que construye y reconstruye el pasado a partir del presente, de sus intereses y proyecciones futuras. Se construye a través de prácticas discursivas y comunicativas que le otorgan su valor y significado (…). De este modo, el recuerdo no se corresponde con un pasado pretérito, sino que, al hacer memoria, estamos construyendo una versión del pasado que contiene argumentaciones y justificaciones que la sostienen y legitiman socialmente.

Estas memorias son, pues, una construcción de carácter cultural, colectivo, compartido, transmitido y, a la vez, detonado en espacios de conflicto y de disputa, que, en tanto representación, tienen unos modos particulares, unas cualidades propias, en donde la materialidad se vuelve fuente esencial para comprender el sentido del mensaje que se quiere comunicar. Al respecto, Carlo Severi (2010: 134) cuestiona el estatus exclusivo y reducido de las tradiciones orales como técnicas culturales para conservar y transmitir el conocimiento, reconociendo la existencia de otras formas mnemónicas como imágenes, objetos y lugares, que constituyen lenguajes poligráficos a través de los cuales se establecen relaciones “entre figura humana, y memoria en su modo de constituir una tradición que nosotros nos obstinamos en creer exclusivamente oral, relegando las imágenes a una vaga decoración”. André Leroi-Gourhan (1971) reconoce también la existencia de una riqueza en los sistemas de representación gráfica y sus correspondencias simbólicas, que, en muchos sentidos, suple al lenguaje en los procesos de pensamiento reflexivo y de abstracción de la realidad, así como en la comunicación y trasmisión de un entramado mitológico, afirmando que la imagen posee una libertad dimensional que siempre faltará a la escritura. Por su parte, Walter Mignolo (1995) argumenta cómo la mentalidad moderna no solo limitó, sino que estigmatizó otras prácticas, categorizando a la palabra escrita como única fuente de conocimiento fidedigno. Estos autores

abren camino para explorar la cualidad sensorial de la memoria y de la imagen/artefacto como su portadora, en el sentido que esta última tiene la potencia de comunicar múltiples significados sobrepuestos y de generar en el espectador no solo la recepción de la información, sino una respuesta emocional. Así, el “hacer” memoria, adquiere nuevas connotaciones en la medida que la intervención plástica o material se vuelve esencial para comprender la memoria en sí, siendo el medio parte constituyente del contenido y del contexto en el cual se produce. (…) [Se presentan] como estrategias para la resistir al olvido, creativas, innovadoras, tradicionales y a la vez vigentes e inmersas en dinámicas de poder que las convierten en muchos sentidos en formas de memoria disidentes. (Babativa, 2020: 1798)

En tanto hacer, estas memorias son ejercicios que involucran el cuerpo, que implican un estar allí, un estar con otros, interactuar e ir descubriendo el impacto de lo que se puede hacer con una aguja e hilo. Mientras se entrelazan los hilos, se desenvuelve la palabra, y ello tiene mucho que ver con el proceso físico de recordar, inexorablemente conectado con el sentir, entendido este último como sensación, pero también como sentimiento. Los procesos cognitivos presentes en el acto de rememorar involucran todo el cuerpo, y ya otros autores han explorado la capacidad del textil como actividad terapéutica, de duelo, en tanto que estas actividades repetitivas permiten al cerebro concentrarse en una actividad, dejando que el pensamiento fluya de maneras diferentes, encontrando también una satisfacción en el acto de crear al tiempo que se atraviesan emociones de tristeza ante la razón por la cual se está tejiendo. Sin la intención aquí de profundizar en la comprensión fisiológica del tejer, lo importante de rescatar es cómo al hacerlo sucede algo en nuestros cuerpos, nos permite fluir entre emociones, entretejer los pensamientos propios y colectivos, siendo, en últimas, una herramienta para crear un lenguaje no verbal que se comprende y se comparte en el acto mismo. A través del tejido, en su hacer y en su despliegue, se desbordan las penas, se cuentan memorias y se sana: “Para mí, tejer es una terapia, y creo que hace parte de un proceso de sanación, de un proceso de exigencia de la no repetición, siento que es una manera de denunciar” (Tejedora en encuentros virtuales, comunicación personal, 29.07.2021).

Es necesario estar ahí, que el cuerpo esté presente para que logre evocar esas cosas del dolor y las pueda sacar (…). [TdR] me ayudó a hacer mi proceso de duelo, porque no encontraba de qué manera hacerlo, y, pues, también se encuentra con el dolor de los familiares y las personas que uno se encuentra en la calle, que prácticamente están en la movilización y al otro día no. (Tejedora miembro TdR, comunicación personal, 21.09.2021)

Más que mi oficio es mi terapia. A mí hace poco me diagnostican con depresión mayor y, a pesar de todas las terapias, todo lo holístico, toda la inteligencia emocional y demás que por mi trabajo sé, el tejer es lo único que me ayuda a entrelazar mis emociones. (Tejedora en encuentros virtuales, comunicación personal, 29.07.2021)

El tejido transforma a quien lo elabora, lo cuestiona, le provoca sentimientos que se expresan en estas variaciones de la labor, al tiempo que ese sentimiento transforma el tejido que se está elaborando, convirtiendo la memoria también en una experiencia estética. Aunque no preocupa la perfección técnica ni el origen de la misma, sí posee un sentido estético, se busca lo bello, se cuida, se recurre a otros aprendizajes de la infancia, al recuerdo de las madres, abuelas, o se toman talleres para adquirir nuevas destrezas y lograr así comunicar ya no solo con la palabra, sino con la materialidad misma, donde queda impresa la huella de cada persona, las puntadas distinguibles como marca de un trabajo colectivo, y la expresión de un sentir y un estilo individual. Michèle Coquet (2018) argumenta que el proceso de producción de los objetos es uno de los aspectos menos considerados por la antropología del arte, pero que es central para comprender la relación de la materia y el pensamiento. Esta autora propone que dicha experiencia sensible del mundo no se encuentra separada de las operaciones inteligibles, como ya lo había planteado Claude Levi-Strauss, y que, por tanto, es necesario descubrir la armonía entre la búsqueda de sentido y el espacio físico en el que este se encuentra y se mantiene vivo.

El oficio y la forma de ver, de abordar, de bordar el mundo está de la mano y es maravilloso (…). Cada quien atrae historias de acuerdo como teje, cada quien atrae lo que necesita además para su propio camino, su propio trasegar, el mismo hilo le va trayendo todo, incluso si elige llamarlo como tejer muertos, como si cada vez el hilo de la vida nos va trayendo a cada quien una relación muy particular con esto, a pesar [de] que estamos haciendo lo mismo, y nos llegan personas diferentes, situaciones diferentes, digámoslo así: muertos diferentes. Es maravilloso poder unirnos todas y todos en este mismo tejido. (Tejedor en encuentros virtuales, comunicación personal, 29.07.2021)

El acto de tejer es también una crítica a las formas modernas de hacer, automáticas, inmediatas, industriales, homogéneas, es un acto de resistencia en sí, en la medida que tomar una aguja para hacer algo, un tejido, una costura, un remiendo, son conocimientos que hemos perdido ante la facilidad del consumo. Una de las tejedoras recuerda que, en su niñez, este saber hacer era parte esencial para hacerle frente a las carencias, se aprendía en las escuelas no solo porque era un oficio femenino, sino porque era necesario y, por ello, aunque se teja para vender o para hacer memoria, siempre parece que dejamos algo en él, le tomamos cariño y también hacemos felices a otros.

Indiscutiblemente, no todos los tejidos son iguales, algunos solo se hacen, otros cuestan, y también muchos de ellos son herramientas de explotación. Pero estos tejidos que nos convocan impactan en nosotros, detonan sentidos (como sensaciones y como significados), “nos pone en otra onda”, nos preguntamos qué es lo que dice, quienes lo hacen y por qué, o incluso sirven para solo tejerlos y en ese proceso dejar salir los dolores, la indignación, la depresión, “tejo para no desesperar”. Podemos ver, sentir con nuestras manos, porque no solo tejemos hilos, y en este proceso resulta muy importante enfatizar en lo que se siente y se vive cuando se teje, en cómo se perciben estos objetos. “A veces creo que no es tan importante la técnica, sino el poder que tienen los hilos, ya sean bordados, ya sean en macramé, como sea, pero creo que los hilos tienen una fuerza impresionante” (Tejedora en encuentros virtuales, comunicación personal, 29.07.2021).

Tejiendo los sentidos

Mientras se teje, el hacer se presenta como el camino para encontrar el sentido; es decir, el movimiento social, la acción, la intervención del espacio y el compartir van delante de un ejercicio de pensamiento; lo que se va gestando no está acorazado por una estructura ideológica o unos preceptos y propósitos previamente establecidos, sino que es en el tejer mismo, en el encontrarse, donde se discute y se negocia lo que la misma pieza textil significa. En este sentido, como afirman algunos compañer@s tejedores, primero se hace y luego se nombra, los pensamientos se performan, se crean a través de los hilos, algunas veces sin buscarlos, y otras veces en esos escenarios donde se propicia la conversa.

La bandera se ha ido dando, no es una cosa que desde el principio hubiéramos tenido claro cuál es ese propósito de llevarla, de mostrarla, de tenerla en ciertos lugares. (…) Para mí se ha ido alimentando un propósito inicial, se ha ido transformando, y quizás hasta cambiado, o sea, ha mutado ese propósito, porque inicialmente muchas personas están por el hecho de tejer, para hacer parte de la bandera, pero no se proyectaron tanto hasta pensar qué significa llevarla (…), ya ha sido un lugar más político, un lugar de enunciar y defender por qué se lleva, exponer los argumentos de esa cifra. (Tejedora miembro TdR, comunicación personal, 21.09.2021)

Ello nos conecta con la propuesta de Henare, Holbraad y Wastell (2007), para quienes los objetos son centrales para pensar la cultura, en tanto que materia e idea son dos caras de la misma moneda, elementos constitutivos de una misma realidad imbricada, con la cual buscan recobrar la importancia del mundo material y otorgarle un lugar central en la producción de significados.

[Como] ha observado Tim Ingold, la cultura es concebida como cerniéndose sobre el mundo material, pero sin penetrarlo. En este modelo, los significados se agregan a las cosas, se imponen a sí mismos sobre las cosas o son incorporados a ciertas cosas, pero siempre presupone que son -en primera instancia- distintos de las cosas en sí mismas (…) [nuestro] fin es explorar las consecuencias de una posibilidad aparentemente contra-intuitiva: que las cosas podrían ser tratadas como significados sui generis (…) el punto de inicio es tratar significado y cosa como una identidad (…) [donde] los significados no son “portados” por las cosas, sino que precisamente son idénticos a ellas3. (Henare et al, 2007: 3)

La plasticidad del pensamiento es un elemento central en este proceso, en tanto que las ideas se van encontrando en los lugares donde el tejido transita, y se crean desde las posturas de los tejedores, sus experiencias de vida, su relación con el pasado y presente violento de nuestro país; en esta misma dinámica, los significados pueden ser múltiples, diversos e, incluso, contradictorios.

Uno mismo está ahí como transitando, removiendo cosas, renovando cosas, preguntándose nuevas cosas, entonces surgen nuevos propósitos… a mí no me parece mal que una señora que está en su casita quiera tejer y punto. Porque lo chévere [de] que haya muchos propósitos es que cada quien encuentra desde esta forma multiforme donde cada quien milita de muchas formas, así como está en muchos colectivos no está en ninguno, y este tejido permitió que mucha gente saliera solamente a tejer, y ahora teje y escucha que pasan cosas (…). A mí me está gustando ver la bandera como posibilidad, como algo que genere pregunta, además de la memoria, además del compromiso con las víctimas. (Tejedor en encuentros virtuales, comunicación personal, 29.06.2021)

Recientemente, las conversas nos llevan por nuevas posibilidades, preguntándonos qué sigue ahora que la labor textil se va culminando, cómo intervenir los tejidos, cómo hablar a través de ellos de otras temáticas, tocar otros casos, nombrar y ver a quienes representa, personificarlos de alguna manera, pero también pensando en que hay otros de los que no se habla, que poco se recuerdan, que no fueron denunciados, y nos preguntamos también qué es lo que tejemos, si es este un hacer de muerte o de vida, qué es lo que nos significa cada vez que hacemos uno de los cuadritos, en qué pensamos, qué nos suscita, qué emociones detona, cómo se mezclan los dolores, las alegrías, las pasiones de crear con nuestras manos y, a la vez, reconocerlo como una labor que nos atraviesa, nos destruye un poco y nos desconsuela.

La bandera, en su inmensidad, permite dimensionar, sentir, tocar la magnitud de las violencias ejercidas, al tiempo que la particularidad de cada una de sus piezas refleja a ese alguien que fue asesinado por el Estado, explorando el sentido de unir, de juntar las individualidades en una gran pieza de memoria y resistencia. Así, ya no solo hablamos de 6402, hablamos de los más de 1100 líderes sociales muertos desde la fecha de los acuerdos, los más de 97 colombianos asesinados en el marco de las protestas, los firmantes de paz, los que han perdido los ojos, los desaparecidos, los detenidos en el CAI de San Mateo, los jóvenes en el norte de Bogotá. Como una fotografía a la que podemos hacer zoom, estas banderas nos permiten acercarnos a cada historia y, a la vez, contemplar el panorama de una realidad cruenta que está vigente, que crece día a día, y que convierte este tejer en una labor inacabable.

Tejer también significa un choque, es enfrentarse a la realidad de que cada cuadrito es un muerto, que cada uno es diferente porque es una vida, una persona que no se conoce, pero se recuerda, se piensa, se llora, alguien al que dedicamos un poquito de nuestro tiempo para significar el tiempo que les fue arrebatado, las memorias que ya no podrán contar y las experiencias que no podrán vivir; cada cuadrito es también una familia que recuerda, que busca, un hombre o mujer que lucha.

Habían dicho que cada carpetica era diferente, tiene la impronta de quien la hace, entonces para mí cada una de esas carpetas -lo pensaba con esa frase- es una persona, una persona que yo no conocí, y es una persona que no va a poder vivir todo lo que narra la canción, no le va a poder regalar a alguien sus memorias… Cuando estaba escondiendo los hilitos yo lo único que pude hacer fue sentarme a llorar con esa tristeza de sentir que cada uno de esos cuadritos era una persona que no va a poder evocar esos recuerdos, y ha sido un poquito complejo porque se va[n] mezclando todos estos sentimientos. Y, en efecto, no es solo hacer las carpetas y solo unirlas, es lo que significan… es el contenido que tiene toda esta labor que estamos haciendo, es que no se trata ni de la lana ni de la carpeta, sino de todo el significado que hay detrás. (Tejedora en encuentros virtuales, comunicación personal, 29.07.2021)

Los cuadritos también somos nosotros, los que tejemos, y esta conjunción de vidas nos afecta porque nos conecta entre nosotros, a veces nos enreda, nos cuesta tejerlos, coserlos, nos llena de pesadumbre, nos atormenta.

En los primeros días que salimos, y más que todo cuando salíamos a la calle, las pesadillas eran una cosa bárbara. Los sueños que teníamos eran muy particulares porque sabíamos que no eran nuestros, no era un recuerdo nuestro ni cosas que nos habían pasado. Yo me sentía soñando vidas que no eran la mía, y soñé con desplazados, que mataban gente, que me llevaba la policía. En ese primer mes, y teníamos que hablarlo entre nosotros, así, tejiendo. O, por ejemplo, sentir el peso que hablábamos, que la bandera pesa como un muerto, son muchas cosas simbólicas que han girado en torno a esto. (Tejedor en encuentros virtuales, comunicación personal, 29.07.2021)

Ella, la bandera, también provoca sentidos que son perceptibles al contemplar la labor terminada; la unión de todas sus partes ofrece un paisaje diverso, en donde lo que impacta no es la homogeneidad de sus puntadas, sino la diversidad de tonalidades, de materiales, de manos que la han intervenido (Figura 8). Se perciben estos sentimientos allí plasmados: si se tiene rabia, quedará apretado, habrá que destejer muchas veces, dejarlo a un lado e intentar en otro momento, pero cuando se teje con alegría las horas pasan desapercibidas y se nutre con la satisfacción de ver un pedacito terminado. Muchos se observan a sí mismos en esta gran labor, encontrando cómo sus mismos cuadritos cambian de día en día, los que han aprendido allí, en el acto, y ven con gusto que lo que han aportado se encuentra al lado del tejedor de años, del que se lanza a tejer de a cientos, y que desborda en la labor su acción política.

Fuente: Tejedores de Resistencia.

Figura 8 Tonalidades, materiales y puntadas diversas (25 de junio de 2021)

Aparecen aquí también otros sentidos, los discursos de la nación, los sentires que detonan el compartir un territorio y una historia. Cuando sale a las calles esta gran bandera -empezando por el hecho mismo de que sea una bandera- se impone con sus más de 8 metros de largo y 2 de alto, como un símbolo de una Colombia en pena, una tricolor invertida, donde el rojo domina el paisaje resignificando el precepto de la sangre derramada, el blanco se interpone para hablar de las vidas allí condensadas, y su materialidad soporta la muy apropiada alegoría de pesar como un muerto. Somos una nación en agonía, pero también somos fuerza, y la bandera nos conecta con otros territorios, está hecha a pedacitos de distintas geografías, y ahora ella busca viajar para recorrer las montañas, ríos, ciudades y hogares donde fue tejida. En su hacer y su despliegue nos junta, nos permite conocer otras memorias, otros hechos violentos, otras luchas, de alguna manera las interioriza y las pone en diálogo a través de las conversas que propicia entre quienes la acompañan (Figura 9).

Fuente: Tejedores de Resistencia.

Figura 9 Juntanza de arte textil y resistencia en Parkway (20 de septiembre de 2021)

Así, los sentidos que damos al textil son de cada uno, a la vez que compartidos; se enredan en la labor misma, en el durante y en las posibilidades de un después; pero también son procesos discontinuos, irregulares, que a veces caminan al unísono y a veces se contraponen, lo que no debe entenderse como una ruptura. La apuesta de TdR no es la búsqueda de la unidad; la misma plástica del tejido nos enseña todo lo contrario: la belleza y la potencia de lo diverso para crear la juntanza, y, así como la tricolor se viste de incontables tonalidades, también quienes tejen son diversos en sus ideas, adscripciones, orígenes e intereses.

Por tanto, la riqueza de este tejido radica justamente en su polisemia, su capacidad para contener una multiplicidad de sentidos que se yuxtaponen a manera de palimpsesto, y su plasticidad para transformar, enriquecer o cuestionar estos significados con el paso del tiempo y dependiendo de los intereses. La cantidad de tiempo que necesita, el cuidado y la paciencia propias de la actividad textil, son también formas de expresar los sentimientos, la solidaridad, el afecto que se tiene ante la persona o situación que se trata, pero también son metáfora del proceso de memoria, de lo que significa la lucha por los derechos y la resistencia ante un gobierno opresor. Aquí cada mano que interviene se nota, se busca notar, implica un trabajo colectivo, un trabajo humano, donde el error también adquiere sentido.

Tejidos que son persona

Tres meses y unas semanas después de la primera puntada, el 28 de agosto de 2021, en la zona rural de Mondoñedo, el colectivo TdR dio a luz a su primera gran pieza textil (Figura 10). Una bebita de aproximadamente 20 kilos, compuesta por 1764 cuadritos amarillos, azules, rojos y blancos, con la leyenda 6402 ejecuciones extrajudiciales. Esta bandera, quien todavía no ha sido nombrada apropiadamente, es ahora un miembro del colectivo, uno que requiere de cuidados específicos, que solo viaja en carro, que no debe mojarse, ensuciarse, estirarse, y de la cual nos sentimos bien orgullosos.

Fuente: Tejedores de Resistencia.

Figura 10 Primera muestra de la bandera, Mondoñedo (28 de agosto de 2021)

Me parece muy chévere que emerja desde nuestras vivencias esa noción de concebirla, o sea, que no está a priori, que evidentemente sabemos que es una persona en la medida que hace presencia, acompaña, genera preguntas, incomodidades, violencias, y lo que hacemos es como acompañar a esa persona… Está chévere que, como los niños, genera incomodidades, aprovechar de ahí para convocar la palabra o el diálogo más que la confrontación, porque además es como mostrarle al niño para qué está ahí. (Tejedora en encuentros virtuales, comunicación personal, 09.09.2021)

Quienes hemos participado en su elaboración vamos entendiendo, cada vez más, cómo es que el tejido habla, hace memoria, comprendiendo que debemos dejar que sea él quien nos enseñe, nos muestre los errores y, más allá de una técnica impecable, nos comparta la fuerza de sus hilos. Alfred Gell (2016) explora la capacidad de acción y transformación de los objetos, denominados por algunos como agencia o eficacia, afirmando que son también estos artefactos los que hacen diferentes cosas según el fenómeno en el que se encuentren involucrados. Su propuesta responde, precisamente, a la necesidad de mirar fuera del objeto, a reflexionar por las dinámicas que suceden posterior a su elaboración, una suerte de experiencia compartida de una estética cultural que define las formas de ver al objeto, la legitimidad de un sistema estético en el curso de la interacción social que define los modos en que este circula y es recibido, resignificado, reutilizado y constantemente transformado.

Esta agencia se expresa de maneras diversas a través de nuestro hacer, en tanto que la pieza textil actúa sobre otros, pertenece a esos otros de quienes habla y a quienes afecta, y, en este sentido, no fue hecha para guardarse, sino para mostrarse, dirigiéndose por caminos no pensados de antemano, en un tránsito donde logre descubrir que es ella misma objeto de negociaciones, acuerdos, relaciones de mutua convivencia, tratando de mediar los espacios que habita, pero con la certeza de que mucho de lo que ella ahora es escapa de nuestro control y observación. La labor que el colectivo ha asumido es la del cuidado, como padres atentos, comprometidos a dejarla ser, buscando los escenarios de su actuar e intentando no agotarla, no dejarla morir.

Es relevante pensar en la cualidad sensorial de los artefactos, así como la experiencia sensible y emocional, para comprender cómo el objeto adquiere agencia y actúa sobre los sujetos que lo elaboran y lo observan, lo que, a su vez, da cuenta de cómo el hacer memoria está constantemente atravesado de sentimientos y emociones muy diversos, en su mayoría dolorosos, que significan de otras maneras el contacto con el material, el lugar donde se elabora, el estilo, la estética, los usos. No podemos descuidar al sujeto por concentrar nuestra mirada en el artefacto ni tampoco mirar solo a los sujetos sin contemplar la agencia del objeto. Coquet (2018: 124) nos plantea que son precisamente estas sensibilidades las que otorgan un sentido particular al mundo material, lo que denomina lenguaje de la estética:

[entendida como] lo que actúa sobre nuestros sentidos, lo que nos mueve y suscita en nosotros alegría, encanto, placer, asombro, estupor o miedo, lo que (…) emana de la materia prima de la experiencia. (…) Cómo la estética -modo de percepción, interpretación y trasformación del mundo, a la vez personal y colectivo- penetra la cultura, cincelando los gestos, las palabras, los cuerpos y las producciones de los hombres, así como las relaciones que estos mantienen entre sí.

Alice Dolan y Sally Holloway (2016) incursionan en lo que ellas denominan emotional textiles, objetos que se elaboran para transmitir identidades y emociones a través del tiempo y el espacio, a la vez que algunos objetos pueden constituirse como tokens que transmiten una memoria y una emoción individual. Para ellas, los textiles tienen un potencial emocional condensado en los materiales, los dueños y hacedores, en las asociaciones que crean con el trabajo del hogar, la inversión de tiempo, la admiración de una destreza, el confort, la experiencia táctil, entre otros posibles que mantienen esta carga emocional a lo largo del tiempo, aunque el impacto y el significado pueda transformarse. Tanto los procesos de elaboración y la atmósfera como el traspaso generacional de estas piezas y las diversas formas de conservación son también parte de esta respuesta emocional.

Las juntanzas y las conversas

Conversábamos recientemente con los compañeros de TdR sobre el creciente uso de conceptos como juntanza, conversa, arrejuntar, que más allá de ser simples formas coloquiales de hablar, expresan el sentido profundo de lo que hacemos, en primer lugar, porque nos ubica en un espacio contestatario, fuera de las normas (del lenguaje y del actuar), en donde las prácticas y los discursos se gestan al interior de las comunidades, en la cotidianidad, en la marcha misma, decolonizando los escenarios del conocimiento y dando vuelta de tuerca a los modelos hegemónicos.

Fuimos personas que espontáneamente nos fuimos uniendo, no somos de una misma universidad, no tenemos una filiación religiosa, una formación política en común, no nos conocíamos antes. Todos estábamos en otra onda, cada quien por su lado, pero todos sintiendo estas ganas de hacer algo por esa manifestación, porque ese dolor tenía que transmutarse, tenía que salir, pero a la vez teníamos que contribuir a un proceso de paro porque sentíamos la necesidad de hacer. (Tejedor miembro de TdR, comunicación personal, 27.09.2021)

Juntarse es encontrarse de otra forma, alejada del formato de reunión, asamblea, congreso, unión, en cuanto no se busca la uniformidad, el protocolo, la jerarquía. Aquí todos son y todos están, se mueven entre distintas colectividades, se proponen objetivos e intereses distintos sin que ello sea de entrada una cualidad conflictiva. Como la bandera, somos fragmentos, pero juntos somos otra cosa, y, de igual manera, cada cuadrito sirve para componer otros discursos, otros haceres en otros momentos. Esta es una de las potencias del tejernos, apropiarnos no solo de una técnica, sino de una forma de hacer, de transgredir nuestros formatos culturales para pensarnos diferente, para entender a ese otro en sus dinámicas y sus problemáticas individuales, construir en conjunto.

Esa espontaneidad nos saca de la cotidianidad, de unas reglas y de algo establecido… Para mí, al ser una experiencia colectiva, que estamos juntando tanto la memoria de nosotros como colombianos, como nuestras propias experiencias en torno al tejido, creo que eso es un poder incalculable, nos desborda de maneras impresionantes. (Tejedora en encuentros virtuales, comunicación personal, 29.07.2021)

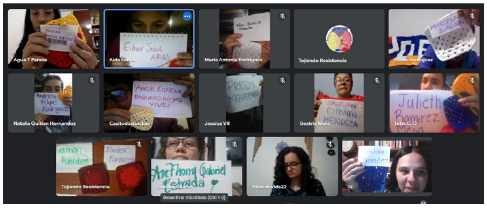

Es transgresor llevar el tejido al espacio público, incomodar, tomarse las calles y los parques para hacer comunidad, creando espacios para conversar, para conocernos, juntarnos en un mundo que promueve la individualidad y el silencio. Compartir y hacer red son oficios que nos permiten ver y abordar el mundo de otras maneras; crear lazos afectivos con quienes tal vez no hemos estado físicamente, pero que ahora hacen parte de nuestras vidas; crear nuevos territorios virtuales (Figura 11); comprender otras formas de relacionarse, de visibilizar estos haceres, encontrando también en el post, el hashtag, el comentario, unas formas bien contemporáneas de la juntanza, muy interesantes, aunque muy poco exploradas. En TdR, los accionares son diversos, algunos pertenecen a otras organizaciones, otros prefieren salir a la calle a tejer porque “no tienen el nivel de violencia o rabia para tirar piedra”, y porque prefieren así unir a las personas, repensar en los parques lo que se aprendió en casa y en la escuela.

Fuente: Tejedores de Resistencia.

Figura 11 Encuentro virtual en conmemoración del 9 de septiembre de 2020 (9 de septiembre de 2021)

Hay otros que encuentran en el acto de crear la síntesis de su forma de resistir, en el enseñar o en el uso de eso que llamamos tiempo libre. Las redes sociales son también los escenarios de algunos para hacer la lucha, y, para otros, es nuevamente la labor colectiva la que los conecta con el proceso, aprendiendo de los otros una mirada renovada del conflicto.

Yo siempre había visto desde lejos, era duro ver lo que estaba sucediendo, me he dado cuenta de las mentiras de la televisión, las cosas no son como las cuentan ahí. Al principio me daba duro saber que lo que se está construyendo es ir contando la gente que han matado, que han asesinado, me ha dado duro, me ha sacado lágrimas. (Tejedora en encuentros virtuales, comunicación personal, 29.07.2021)

Tejer en colectivo permite acercar diversas formas de existir, personas que habitan sectores de la sociedad heterogéneos, pero que, a la vez, comparten la memoria de esos oficios, las enseñanzas de madres y abuelas. Erika Silva, arpillera chilena, habla del tejido como una experiencia democrática, porque todos hemos tenido siempre en nuestras casas al menos un hilo y una aguja.

Es más fácil que el arte vaya al pueblo, [a] que el pueblo vaya a la galería de arte (…). A veces la gente ve una pieza y te abraza y llora, y tú no has hablado nada, entonces en esa lógica de cuanto nuestro sistema educacional, coartan la capacidad de hablar desde distintas formas que nos hacen menos humanos y más autómatas, el poder de la palabra parece que predomina en todo, pero el poder del arte explica sin explicar, habla sin hablar. (…) Somos un medio para entregar herramientas para que nuestro pueblo también tenga ese lenguaje, aprenda a hablar de esa forma. Nosotros optamos por la arpillera porque creemos que es superdemocrático, porque en todas las casas hay ropa vieja, hay hilo, hay aguja y hay tijera. Si hiciéramos escultura en mármol no sería tan fácil porque no todos lo tienen en la casa; entonces desde la materialidad democrática hasta en los hogares más humildes existen esos materiales, por lo tanto, creemos que es un lenguaje democrático. (Erika Silva, comunicación personal, 14.04.2021)

Esta cualidad democrática del oficio es, quizá, una de sus características más significativas para comprender el porqué de su eficacia en distintos contextos a lo largo de América Latina, además de ser un conocimiento que ya estaba allí, guardado en la memoria de muchos que provienen de familias donde antes se tejía, aunque no necesariamente. Otra cualidad que resuena poderosamente es la creatividad, esa pasión por hacer algo nuevo, una curiosidad innata y una inteligencia para cambiar, para pensar nuevos caminos, no solamente porque sea necesario, sino porque es satisfactorio el hacer, en muchos sentidos el dar vida a un objeto, ver el mundo desde otra perspectiva y actuar en consecuencia.

En la juntanza, cada cuadrito cuenta, cada cuadrito se va contando, y todos vamos contando a través de un oficio que involucra cada mano, cada lugar, cada palabra, una labor inacabable en la que el hacer se vuelve necesario para construir una memoria diferente, para expresar de manera no convencional el dolor y el inconformismo ante la situación vivida, encontrando códigos inesperados para expresar estos sentires, donde la palabra no es suficiente. Estos objetos no son arte ni artesanía, son algo más poderoso, un mensaje contundente, una memoria impresa en otros formatos, que duele, pero también que da esperanza.

El aprender haciendo es otro aspecto de estos encuentros que atraviesan el cuerpo y hacen parte de la magia o encanto al cual refieren muchos de los tejedores. Nos construimos a muchas manos, entrelazamos las memorias y remendamos los pesares, vemos en el otro el dolor propio, y se comparte a través de las texturas, es, a fin de cuentas, una memoria que se hace en el hacer, en el contacto con el otro, muchas veces sin la intermediación de la palabra, una historia de a puntadas (Figuras 12-15).

Un día encuentro una invitación para tejer y desde ese momento hago parte de Tejedores de Resistencia, y aun continuamos con el proceso de tejido después de 4 meses de estar generando conexiones con personas de otras ciudades, enseñando sobre todo (…). Tener la posibilidad de compartir un aprendizaje que plenamente yo no lo tengo tampoco (…) es una forma de hacer algo con mis manos, generar algo más allá de las ideas (…). No solamente es la intención de enseñar un tejido específicamente, sino, en este caso, enseñar el potencial que tiene ese tejido, el potencial de denuncia, de exigir que los actos de violencia no se repitan y (preguntarse) esa violencia desde dónde viene también. (Tejedora miembro de TdR, comunicación personal, 21.09.2021)

Fuente: Tejedores de Resistencia.

Figura 12 Tejedores de Resistencia en Túquerres (21 de agosto de 2021)

Fuente: Tejedores de Resistencia.

Figura 13 Tejedores de Resistencia en Ciudad de México (18 de julio de 2021)

Fuente: Tejedores de Resistencia.

Figura 14 Tejedores de Resistencia en Tunja (15 de agosto de 2021)

Conclusiones: textil y sociedad entretejidos

El acto de convertir una memoria en una pieza textil no es simplemente el cambio de un formato, es un hacer que transforma la memoria misma, llenándola de otros sentidos cuya comprensión excede, como hemos visto, la capacidad del habla o la escritura, constituyendo un lenguaje propio del cual aquí se han ofrecido solo algunas puntadas. Compartir y participar en el colectivo Tejedores de Resistencia me ha permitido preguntarme por una experiencia sensible integral, ya que los contenidos semánticos de los objetos no solo se comparten a través de su composición visual como producto terminado, sino en el conjunto de sus propiedades materiales y su relación con el cuerpo que las transforma o es transformado por ellas, en donde los sentidos, las sensaciones y los sentimientos pueden muchas veces eclipsar la apreciación racional e interpretativa del objeto.

Michéle Coquet (2018) cuestiona lo que ella denomina una ambición universalista de la semiótica greimasiana de la década de los ochenta, en la que se suponía que las herramientas de la lingüística estructural servían para leer las expresiones plásticas; al contrario de estas posturas, encuentra en las aproximaciones antropológicas una forma de discutir con estas propuestas, al dar cuenta no solo de las dinámicas sociales que interactúan alrededor de los objetos, sino de la importancia de la experiencia sensible en este proceso. Propone, además, la primacía del motivo gráfico con respecto al lenguaje, retomando los trabajos de Griaule y Dieterlen, ya que el primero “tiene una capacidad de connotación ilimitada ya que puede condensar, en algunos rasgos trazados con un solo gesto, un número infinito de contenidos semánticos” (Coquet, 2018: 56).

A través del hacer textil es posible transmitir y comunicar memorias, identidades, pensamientos y sentidos, no solamente por aquello que visualmente expone, sino gracias a toda una experiencia de los sentidos que complejizan la idea de un significado extralingüístico y de la capacidad polisémica de los objetos, su vida y sus transmutaciones a lo largo del tiempo. Ello expresa también el reto que implica describir en palabras una experiencia que, en gran medida, solo puede ser compartida a través del hacer/sentir mismo, ya que son inefables, y es precisamente esta cualidad la que much@s de l@s tejedor@s, bordador@s y costurer@s señalan como la más entrañable de esta labor, permitiéndoles no solo transmitir una memoria, sino un sentimiento, una empatía, al tiempo que resulta sanadora para el individuo y reveladora para el colectivo.

Estas colectividades se apropian también de los conceptos asociados al tejer para dilucidar el sentido que la práctica contiene, como una propuesta para pensarnos como sociedad a través de la materialidad textil, encontrando que dichas metáforas inciden en el cuerpo, el pensamiento, la memoria y la sociedad misma, recurriendo al acto de zurcir, unir, amarrar, coser, remendar, cobijar, tejer, hilar, al estar rotos, al ser retazos, para comprender la vida, como descubriendo lo que ya muchos pueblos nos han enseñado: que el tejido es la propia representación del universo.

Otro aspecto es la cualidad del hacer textil para crear algo nuevo, a partir de un saber tradicional cuyos espacios convencionales son otros. Al igual que con una puntada básica se pueden crear ilimitadas formas, para mí, resulta ser una metáfora de la vida en sí misma, de lo que somos como parte de una sociedad y del potencial de agencia que tenemos en su interior. Las formas, como se han ido apropiando de los saberes, son también ejercicios de memoria viva, reflejan la plasticidad de la cultura y las interrelaciones que podemos crear entre grupos diversos.

Esta aproximación no busca encontrar en el textil algo exclusivo de su hacer, ya que muchas de estas reflexiones se pueden aplicar a otras formas de arte u otras iniciativas que se han creado en estos espacios de conflicto; no obstante, busca peguntarse por aquel encanto que encuentran quienes lo elaboran, ese algo que compartimos y nos cuesta tanto volver palabra, una esencia que engancha, que enamora, que ha permitido la continuidad de estos procesos por décadas y que también se ha perfilado ante la sociedad como una apuesta por la lucha no violenta, por encontrar otras formas de exigir y expresar el inconformismo, una forma no convencional de condensar el pasado para pensar en un futuro diferente.

Así, lo que hallamos a través del textil no es solamente una metáfora del mundo, sino la realidad en sí misma; es decir, cuando nos juntamos a tejer, nos conectamos, nos urdimos, nos tejemos; cuando entre muchos se hace una gran bandera para denunciar la muerte, ese tejido pesa como la muerte misma y cada puntada es distinta como lo es cada uno de los fallecidos. Este gran tejido nos arropa, nos une, nos junta, somos hilos que no se rompen y agujas que no se callan4. El hacer atraviesa al textil en todo momento, en un antes, un durante y un después, transforma la materia, al hacedor y también al colectivo que lo acompaña, produce emociones a la vez que condensa los sentires de otros, es objeto y sujeto, es lenguaje, es el fin y también el medio.

Finalmente, solo me resta preguntarme por las implicaciones de estar implicado, las relaciones particulares que yo misma he establecido con el tejido que me acompaña mientras escribo estas palabras, el tejido sobre el que he llorado, he pensado, con el que he salido a las calles y a través del cual he conocido personas que me han enseñado, con las que he compartido y con las que me unen lazos afectivos que se han ido acrecentando en el día a día. Yo también soy Tejedores de Resistencia.