Introducción

La abundancia de iniciativas (proyectos, programas, actividades, otros) dirigidos al desarrollo local demuestra el interés de distintos agentes y actores por lograr impactos sociales transformadores que se traduzcan en mejores condiciones de ascenso social, desde una perspectiva integral (desarrollo económico-productivo, cultural, social, ambiental, entre otros). Sin embargo, la realidad, en distintas comunidades pobres, se resume en “atomización”, tanto del sector público como privado, sin lograr esa fuerza transformadora suficiente para dar el paso hacia un mejor nivel de vida sustentable. Lo anterior crea escepticismo comunitario y dificulta la participación de actores locales.

Por muchos años, se ha enfocado la política nacional al tema del crecimiento económico, como condición para el desarrollo local, sin lograr demostrar tal resultado (la gran promesa), prevalece, en mayor medida, los casos de desarrollo económico con alta desigualdad y deterioro social. A pesar del crecimiento económico, la riqueza se mantiene concentrada en una reducida población local o en foráneos que realizan las inversiones y la comunidad sólo se inserta parcialmente como mano de obra barata. “La concentración de poder y de las riquezas (cada día en menos manos), no logran cumplir la finalidad esencial de un Desarrollo Humano Sustentable para Todos” (Ortega, 2002, 14).

La experiencia del Programa Interdisciplinario para el Desarrollo Integral de Micro y Pequeñas Empresas en las Regiones Chorotega y Pacífico Central de Costa Rica, ha enfocado gran parte de sus esfuerzos al trabajo en apoyo a la organización y fortalecimiento de agrupaciones comunitarias de diversa índole (desarrollo comunal; cooperativas, pescadores, productores agropecuarios, otros). La dinámica del trabajo con organizaciones de base comunitaria (OBC) demuestra mayor democratización de los beneficios socioeconómicos, fortalecimiento del capital social rural y una cultura de solidaridad y unión.

Entre los resultados más sobresalientes está la existencia de un capital social fortalecido en organización y presencia local, regional y nacional. “El capital social se refiere a la capacidad colectiva de tomar decisiones y actuar conjuntamente para perseguir objetivos de beneficio común” (Flores y Rello, 2002, 27). Los grupos de productores locales reciben constantemente asesoría y capacitación, acompañamiento en procesos de acercamiento a mercados, búsqueda de financiamiento reembolsable y no reembolsable, organización interna, entre otros.

Existen impactos difíciles de medir, pero perceptibles en los ambientes comunitarios, tal es el caso del mejoramiento del clima de trabajo, mayor autoestima comunitaria, avances en compromisos y acciones enfocadas al mejoramiento socioambiental y, sobre todo, en la relación de confianza que se ha generado entre la Universidad y las OBC y organizaciones de apoyo a las bases comunitarias (OABC). El mayor desafío encontrado en los planes de desarrollo local desde la perspectiva de la sustentabilidad está en la urgencia de las comunidades por contar con resultados de corto plazo; sin embargo, se debe reconocer que son procesos complejos, que requieren una perspectiva de largo plazo.

Aspectos generales del rograma y del área de influencia

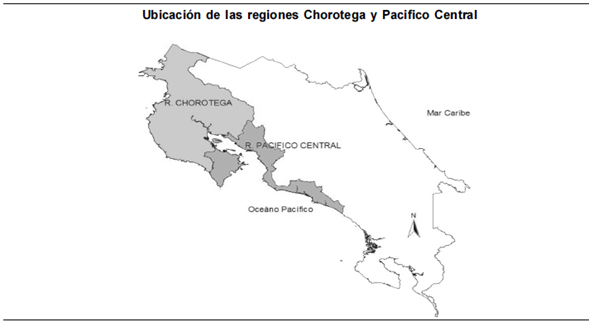

La Sede Regional Chorotega de la Universidad Nacional de Costa Rica coordina a partir del 2008 “El Programa Interdisciplinario para el Desarrollo Integral de Micro y Pequeñas Empresas en las Regiones Chorotega y Pacífico Central”. El programa se formuló con el propósito de fortalecer el desarrollo local de las comunidades en las Regiones Chorotega y Pacífico Central (véase Figura 1), mediante el crecimiento integral de micro y pequeñas empresas; crecimiento que implica abordar factores relacionados con el apoyo institucional, el patrimonio cultural, la actividad económico-productiva, la relación con el medio ambiente, el desarrollo humano, entre otros.

Se contó con la experiencia y antecedente de talleres en comunidades meta, diseño de perfiles de proyectos de actividades productivas identificados en comunidades meta, asesorías y seguimiento a las diferentes agrupaciones atendidas, trabajo de investigación de propuestas estratégicas (Factibilidad de una comercializadora local de productos turísticos en el Golfo de Nicoya; Diagnóstico Sostenible Microrregional (DSM); propuesta de Turismo Rural Comunitario) y sistematización de distintos proyectos de trabajo comunitario en apoyo a MIPYMES en la Región Chorotega, los cuales aportaron avances en materia de conocimiento de la situación actual de la región1.

En el trabajo realizado durante el 2008 y el 2009 se aplicaron técnicas e instrumentos, tales como: reuniones con expertos, giras de campo a comunidades e instituciones meta, cursos y talleres en comunidades meta, diseño de perfiles de proyectos de actividades productivas identificados en comunidades meta, asesorías y seguimiento a las diferentes agrupaciones atendidas, trabajo de investigación de propuestas estratégicas (Factibilidad de una comercializadora local de productos turísticos en el Golfo de Nicoya; Diagnóstico Sostenible Microrregional (DSM); propuesta de Turismo Rural Comunitario) y sistematización de experiencias (Memorias, Diagnósticos, Artículos, Ponencias, Tesis).

La población meta con la que se trabajó hasta el 2009 contempla organizaciones de base comunitaria y microempresarios individuales. En sus primeros dos años de trabajo, los objetivos planteados para su ejecución, permiten cuantificar capacidades creadas de corto plazo, ya que el cumplimiento de objetivos estratégicos requieren de más tiempo de ejecución; en ese sentido, se pueden mencionar como impactos que se dieron con la ejecución del programa, los siguientes: micro y pequeñas organizaciones con capacidades para diseñar perfiles de proyectos para nuevas actividades productivas a pequeña escala, micro y pequeñas organizaciones con capacidades y conocimientos para enfrentar y gestionar mejor sus negocios por medio de la capacitación recibida, trabajo participativo de organizaciones comunales para la elaboración de propuestas estratégicas para el desarrollo local (operadoras locales de turismo rural comunitario y formalización de agrupaciones de productores y productoras locales).

Otro aspecto clave por considerar en el trabajo universitario en el desarrollo local está en la incorporación de estudiantes en prácticas, tesis de investigación a nivel de grado, posgrado y doctorado; así como la incorporación de los docentes y estudiantes en distintas actividades de capacitación y apoyo comunitario en el levantamiento de diagnósticos, censos, otros. Uno de los impactos más importante tiene que ver con el involucramiento universitario y la capacidad de establecer relaciones duraderas con comunidades de la región en condiciones de marginalidad fuerte. Tal como lo indica Flores (2010), en este momento, las organizaciones comunitarias acuden a las universidades públicas para coordinar proyectos y solicitar apoyo ante necesidades sentidas. Las universidades públicas están presentes y trabajando con los sectores sociales más vulnerables de la sociedad.

Aspectos teóricos y metodológicos para el desarrollo humano y sustentable en procesos de desarrollo local

En el contexto de la globalización y los modelos de desarrollo que se plantea para los países pobres y en vías de desarrollo, es común encontrar discrepancias entre quienes formulan las políticas, los ejecutores de proyectos y los actores locales del desarrollo local. De acuerdo con Molina y otros (2008, 7), el desarrollo local es una tarea compleja, dinámica, de construcción continua y participativa, por lo cual es necesario identificar y promover estrategias que contribuyan a ello. El mismo autor sostiene que “para dicha construcción es necesario que confluyan intereses de productores, gobiernos locales, instituciones de apoyo, profesionales, organizaciones sociales, entre otros”.

Entre los factores críticos del éxito de cualquier iniciativa de desarrollo local está la capacidad para desarrollar propuestas articuladas y participativas a nivel local, regional y nacional. Tal como lo explica Oses (2008, 75), a nivel local es fundamental “la planeación participativa de abajo hacia arriba, conectado con recursos y voluntades políticas de todas las personas y personalidades comprometidas en los procesos”. La reflexión recae en el concepto de participación, entendido como el espacio en que la comunidad toma parte en las decisiones y se empodera en los procesos, supera los sistemas tradicionales que ven a la comunidad como tomadores de propuestas hechas por técnicos de instituciones nacionales o extranjeras que desconocen las necesidades y capacidades en el plano local.

Las propuestas de desarrollo local se deben concentrar en generar mayor impacto socioeconómico y ambiental en espacios territoriales definidos y planificados mediante la articulación de proyectos e iniciativas debidamente perfiladas. Boisier (2007) sostiene que el crecimiento económico de un territorio, en el contexto de un sistema más globalizado, tiende a ser más exógenamente determinado. Una creciente proporción de los proyectos de inversión que se materializan en dicho territorio (y que configuran la base de su crecimiento) reconocen como capital financiero recursos ajenos al territorio mismo, dada la creciente transnacionalización del capital. A pesar de la tendencia descrita, hay casos de crecimiento endógeno, tanto en contextos relativamente primitivos como en otros más complejos.

Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) acoge la política de Desarrollo Económico Territorial, fundada en la necesidad de una respuesta original en el diseño específico que adopte cada país, pero universal a la región en términos de los desafíos que se plantea: coordinar y armonizar desde lo nacional de la política pública regionalizada, trabajar mancomunadamente entre la Nación, la Región y lo Local, y generar acuerdos acerca del necesario e indispensable protagonismo de los territorios en la búsqueda de alternativas de desarrollo.

En cuanto al tema del desarrollo humano, la práctica tradicional de las burocracias (públicas y privadas) se han enfocado en atender las comunidades de acuerdo con indicadores sociales (pobreza, densidad demográfica, desempleo, otros); sin embargo, es necesario dar un enfoque hacia la capacidad organizativa y productiva de un territorio, con el propósito de crear un desarrollo sustentable, que supere el paradigma de la sostenibilidad cortoplacista de las propuestas, y se concentre en propuestas de largo plazo con criterios integrales de desarrollo (ambiental, social, económico, cultural, otros). Los indicadores de desarrollo sustentable se convierten en una medida más justa y responsable a la hora de diagnosticar territorios y definir planes de trabajo. Entre algunos de los indicadores utilizados por Fraustro (2005, 29) están: estructuras habitacionales durables, área suficiente para vivir, tenencia segura, acceso al agua potable, acceso a saneamiento mejorado, mortalidad infantil, homicidios, hogares pobres, alfabetización, asentamientos planeados, precio del agua, aguas residuales tratadas, disposición de residuos sólidos, empleo informal, producto bruto, desempleo, ingresos de gobiernos locales. Esquivel y otros (2006, 257) explican que “los indicadores de sustentabilidad son variables cuantitativas o cualitativas que tienen la posibilidad de ser medidas o descritas”. Sin embargo, el mismo autor reconoce que “medir variables sociales ha resultado complicado, debido a la subjetividad que se percibe en los resultados, o bien, debido a que algunos indicadores apropiados para ciertos casos pueden ser inapropiados para otros”.

La realidad del desarrollo local con todos los elementos de la sustentabilidad se convierte en una propuesta ambiciosa en sus resultados de largo plazo y justa desde el punto de vista del desarrollo. Lo anterior requiere de la participación armoniosa de muchos sectores; sin embargo, la desarticulación interinstitucional es la principal debilidad en las propuestas de desarrollo local. En este sentido, es requisito inicial que todas las iniciativas se asocien a un agente coordinador (la universidad es llamada a cumplir esta importante función), con el objetivo de lograr sinergias y economías de escala que beneficien a la comunidad, sobre todo, a los sectores con mayor rezago social.

Es evidente la necesidad de intervenir espacios territoriales específicos, mancomunando esfuerzos institucionales públicos y privados, en función del mejoramiento de las condiciones de vida de la población y lograr el mejor aprovechamiento de los recursos del entorno y externos, partiendo de la organización y empoderamiento local, como responsables directos de su propio bienestar. Acosta y Ramírez (2004, 53) recomiendan como primera tarea del desarrollo local la superación de los problemas de cobertura (exclusión) de población pobre merecedora de los apoyos de protección social.

Toda propuesta de desarrollo local debe visionar territorios organizados y competitivos, con capacidad para generar y coordinar propuestas productivas diversas, productores de riqueza local en armonía con la naturaleza. Para lograr las metas del desarrollo local es necesario y prioritario una articulación de manera armoniosa entre los distintos agentes y actores tanto públicos como privados que interviene de una u otra manera en un determinado territorio. Otro aspecto fundamental para el éxito del desarrollo local está en la interiorización y apropiación de principios y valores, tales como solidaridad, cooperación, emprendedurismo, responsabilidad social y ambiental, entre otros.

Los procesos emprendedores y el mejoramiento de la capacidad empresa: caso de las empresas golfo de Nicoya, costa rica competitiva de la micro y pequeña comunitarias de la península y golfo de Nicoya, Costa Rica

La Península y Golfo de Nicoya es una zona con serios problemas sociales, productivos y ambientales, principalmente por el agotamiento de las actividades tradicionales, donde se han concentrado las principales fuentes de ingresos para estas poblaciones. El tema de la empresariedad en una zona de pescadores, peones agropecuarios y jornaleros agropecuarios, no había sido importante en la economía tradicional de estos pueblos, debido a la alta dependencia de la extracción de recursos marino costeros; sin embargo, el actual agotamiento productivo y ambiental del golfo, y el crecimiento de la pobreza, ha dado como resultado, la participación y organización de agrupaciones impulsoras de proyectos comunitarios e individuales que generen ingresos y así llevar sustento a la familia.

En la zona de la Península y Golfo de Nicoya han proliferado las agrupaciones comunitarias principalmente las integradas por mujeres, que han optado por organizarse y constituirse como asociaciones productivas o conservacionistas, con la esperanza de recibir apoyo gubernamental, de organizaciones donantes (nacionales, internacionales) o, en última instancia, ser sujetas de fondos reembolsables (crédito tradicional). A estos grupos comunitarios se les conoce como Organizaciones de Base Comunitaria (OBC). Las “organizaciones de base comunitaria” consisten en grupos de pertenencia basados en una localidad que trabajan por mejorar y desarrollar sus comunidades. Esto a pesar de que pueden haber sido promovidas por personas externas a la comunidad (Trejos, 2007, 4). Las personas u organizaciones externas a la comunidad se conocen como Organizaciones de Apoyo a las Bases (OAB). Las OAB son intermediarios que apoyan proyectos comunitarios mediante la comercialización y del contacto con organizaciones donantes, entre ellas, las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), Fundaciones, entre otras. Referido al tema por Monterroso (2006, 30), “la mayoría de las veces, estas organizaciones civiles no han sido creadas a partir de las necesidades sentidas o iniciativas de la población; en su creación han predominado los objetivos y finalidades de los organismos financieros”.

La tasa de mortalidad o estancamiento de proyectos comunitarios productivos y de conservación son comunes en la zona de la Península y Golfo de Nicoya de Costa Rica. Con base en este panorama, se ha tenido que desarrollar metodologías de trabajo que ayuden a las organizaciones a recobrar la confianza y a desarrollar conocimientos y habilidades que reorienten los proyectos. Tal como lo explica Flores (2002, 26), los resultados y lecciones de programas y proyectos impulsados por organizaciones internacionales, gubernamentales y ONG en la última década, explica el fracaso en la concepción de políticas basados en la premisa que las únicas instituciones importantes eran las de gobierno y el mercado, dejando de lado las normas formales y reglas de juego que imperan en las relaciones sociales, así como las organizaciones locales en que los productores se asocian para producir e intercambiar.

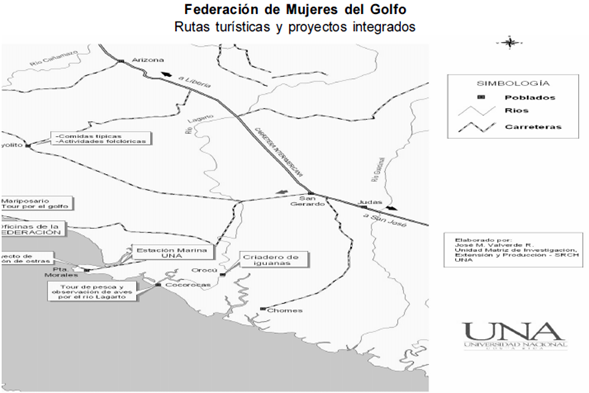

En el caso del sector costero e islas del Golfo de Nicoya de Costa Rica (Figura 2), existen aproximadamente 13 asociaciones comunitarias dirigidas mayoritariamente por mujeres. Entre ellas están: Asociación Damas de Chira, Asociación de Artesanas de Chira, Asociación de Mujeres Piangüeras de Chira, Asociación de Pescadores de Chira, Asociación Jardín de Iguanas de Orocú, Asociación de Mujeres de Costa de Pájaros, Asociación proyecto Pesquero de Costa de Pájaros, Asociación de Mujeres Productoras de Ostras de Punta Morales, Cooperativa de Mujeres por el Progreso de Manzanillo, Asociación Ecoturística Comunitaria Damas de Chira, Asociación de Mujeres Panaderas de Cocorocas, Asociación de Mujeres Unidas de la Montaña de Coyolito, entre otras: todas pertenecientes al litoral este del Golfo de Nicoya, Costa Rica. (Véase Figura 2. Mapa de la zona).

Fuente: Atlas Digital ITCR, 2004

Figura 2 Mapa de la zona del Golfo de Nicoya, Costa Rica: organizaciones de base comunitaria

Un investigador como Monterroso (2006, 33) sostiene la tesis que existe total correspondencia entre la proliferación de cierto tipo de organizaciones civiles, el desmantelamiento del sistema de políticas sociales establecido durante los años cuando se desarrolló el modelo de Estado de Bienestar y la naturaleza y monto de la financiación internacional de este tipo de organizaciones.

Este tipo de organizaciones surgió de la necesidad de generar alternativas económicas, en respuesta al agotamiento del modelo agrícola y pesquero. Además, los organismos de cooperación encontraron una oportunidad para desarrollar proyectos que cumplieran con el propósito de superar la pobreza y reducir la presión directa sobre los recursos naturales.

Hasta la fecha, las agrupaciones comunitarias de esta zona de estudio se han desarrollado con el apoyo financiero de organismos de cooperación internacional y organizaciones no gubernamentales. La ilusión de contar con alternativas laborales con prioridad para grupos de mujeres generó alta expectativa entre la población, sin embargo, se ha encontrado que, del total de organizaciones estudiadas, sólo el 20% generan pequeñas ganancias en las operaciones ordinarias de producción, motivo por el cual se debe analizar el tema de la competitividad y capacidad empresarial en estos grupos de pequeños(as) productores. Al respecto, Barrientos (2005, 159) explica que el nuevo contexto global pide que lo local se articule también con los niveles superiores, es decir, también con lo global y, para ello, se debe ser más competitivo. Para lograr mayor competitividad, hay que partir del mercado, de sus características y, principalmente, de lo que demandan.

En este proceso de mejoramiento competitivo llevado a cabo, la labor académica de capacitación, asesoría y acompañamiento a micro y pequeñas organizaciones comunitarias de la región se ha considerado conveniente recomendar el turismo rural comunitario como una alternativa de diversificación económica. En la oferta de turismo comunitario se reactiva una serie de bienes y servicios que conforman la oferta a los visitantes; la estrategia de comercialización se atiende con la formación de una operadora turística regional y el fortalecimiento de agrupaciones de base. La mayor dificultad de trabajo está en la condición de abandono y desfinanciamiento que sufren los proyectos, muchos de ellos con deudas ante acreedores financieros y proveedores, desintegración, desgaste emocional y financiero de los integrantes.

Tomando en cuenta la necesidad de avanzar en las metodologías para abordar con éxito los procesos de desarrollo local, se está recomendando enfatizar en:

Procesos participativos para el desarrollo local

En los entornos comunitarios se desarrolla distintas iniciativas de organizaciones de base comunitaria. Éstas son solidarias, sinérgicas y participativas. Ellas son las que hacen un desarrollo de -abajo hacia arriba- utilizando recursos no convencionales para su supervivencia. Son organizaciones formadas por personas que han resuelto unir esfuerzos para enfrentar grupalmente la satisfacción de sus necesidades fundamentales, mediante la construcción de proyectos colectivos de vida. Estas agrupaciones valoran la conciencia social, la cultura organizativa, la capacidad de liderazgo, la capacidad de gestión, la creatividad popular, la solidaridad y capacidad de ayuda mutua. “Dichas redes de reciprocidad y confianza mutua entre los actores sociales de la comunidad parten de una base sólida como la afinidad cultural y elementos de identidad, los cuales generan relaciones de colaboración entre los miembros del grupo, así como con agentes externos” (Zizumbo, 2006, 180).

En los procesos de acompañamiento llevados a cabo a lo interno de las comunidades costeras y peninsulares del Golfo de Nicoya, se reconoce una actitud de disposición y apertura de las organizaciones de base comunitaria frente a las propuestas de intervención de agentes externos, sin embargo, se debe ser prudente y considerar las estructuras sociales existentes, las redes sociales y su funcionamiento, la memoria colectiva, la identidad cultural, entre algunos ejemplos.

Para el debido funcionamiento de un verdadero proceso de participación es necesario condiciones como: mantener un espacio de foro que propicie el diálogo y la retroalimentación entre los actores y agentes del espacio local, regional y nacional; incidir en la toma de decisiones a nivel institucional y política local; búsqueda y canalización de recursos a nivel regional, nacional e internacional; generar y articular proyectos y programas interinstitucionales conjuntos (eficiencia y eficacia); estímulo y creación de organizaciones de base comunitaria, capacitadas y organizadas.

El rol de las mujeres en las organizaciones de base comunitaria

Uno de los datos más sobresalientes en el trabajo comunitario de los últimos años en la zona del Península y Golfo de Nicoya de Costa Rica, está en la disposición demostrada por las mujeres para participar de las estructuras administrativas y productivas de la comunidad.

A pesar de que los principales indicadores en materia de brechas de género muestran logros importantes en educación y esperanza de vida a favor de las mujeres; en otras brechas asociadas como pobreza, mercados de trabajo y acceso a ingresos y recursos productivos, el balance es negativo, dado que persisten notables diferencias entre géneros (Estado de la Nación, 2007).

Los niveles de rezago social golpean más fuerte a las mujeres, quienes, a pesar del avance en materia de igualdad de género, a menudo tienen que lidiar con prácticas discriminatorias. Las mujeres no cuentan con apoyo familiar suficiente para participar en agrupaciones de base. Se debe reconocer la presencia de una cultura machista que prevalece en las comunidades. Las mujeres mantienen una baja autoestima, resultado de un rol de dependencia y subordinación histórico. Se incorporan a organizaciones y actividades comunitarias en horarios fuera de sus obligaciones en el hogar, la mayoría de las veces bajo la presión y críticas familiares y comunales (se le acusa de descuidar el hogar). Las mujeres deben cargar con los efectos que generan algunas desigualdades. Sin embargo, buenos proyectos muestran que se puede recuperar el terreno perdido, especialmente, dándole a la participación un rol central. De los procesos participativos se derivan las prácticas organizativas. Si las instituciones responsables de acompañar la gente no lo hacen adecuadamente, hay que buscar algún camino para abordar este tema (Flores y Picón, 2009, 75).

Identificación de necesidades y definición de proyectos de desarrollo local

Partimos del concepto de proyecto de desarrollo como “la asignación de una parte de los recursos de una comunidad humana a la producción de determinados bienes o servicios capaces de acrecentar su bienestar económico, social y cultural” (Rodríguez y Bermúdez, 2008, 108). La comunidad espera de los proyectos un mejoramiento en la calidad de vida, por lo tanto, es la comunidad la que debe indicar cuáles son sus fortalezas y capacidades productivas, donde necesitan capacitación y, sobre todo, informar sobre sus patrones culturales.

La experiencia demuestra que el fracaso de los proyectos está en la poca participación de los pobladores en la formulación de los proyectos. Se conoce de comunidades que han recibido ayuda de ONG para proyectos en los cuales no existe experiencia, ni cuentan con el suficiente compromiso comunitario. Lo anterior produce falsas expectativas, ya que los miembros se integran en la producción, pero a la hora de vender bienes o servicios no tradicionales desconocen los mecanismos de comercialización y carecen de experiencia gerencial.

Es fundamental la capacitación al personal, tanto en materia de formalización, producción como en la administración del proyecto. Es recomendable lograr sistemas de aprendizaje contextualizados a la realidad comunitaria, incorporando la educación popular basada en la técnica de aprender haciendo. Flores y Picón (2009, 76) explican sobre la importancia de la capacitación continua y acompañamiento en las etapas de preinversión, principalmente, en la identificación de necesidades o problemas comunitarios, acceso y negociación de recursos financieros, estructuración del proyecto (perfil, prefactibilidad, factibilidad, otros), ejecución de fondos y, sobre todo, acompañarlos en la operación del proyecto. Tal como lo expresa Monterroso (2006, 34) “son pocas las organizaciones externas que se preocupan por generar vínculos con las organizaciones populares y sus movimientos”. El mayor avance en dicha materia está en la capacidad de desarrollar relaciones horizontales y en confianza con los líderes comunales, estimulando la presentación de ideas y proyectos.

La administración de proyectos para eldesarrollo local sustentable

En los procesos de intervención universitaria en apoyo a los proyectos productivos y de desarrollo socioambiental, es común encontrar condiciones de administración muy alejadas de las normas mínimas de administración de proyectos. Rosales (1999, 67) contempla un examen minucioso sobre la eficiencia, la eficacia, los resultados, los efectos y todo el impacto alcanzado por el proyecto en las condiciones de vida de los beneficiarios directos del proyecto.

En el sentido de evaluación y desempeño de las organizaciones atendidas, se ha encontrado que carecen de capacidades gerenciales apropiadas, a pesar de haber recibido capacitación en la mayoría de las áreas de la administración. En respuesta a lo que denominamos fracaso de los sistemas tradicionales de capacitación, se ha propuesto un sistema de “aprender haciendo”, con la incorporación de un tipo de asesoría y acompañamiento de muchas de las funciones gerenciales de un proyecto. En el momento, los resultados indican que la gente aprovecha mejor la capacitación en espacios de trabajos compartidos y construcciones colectivas de propuestas.

Algunas de las deficiencias en materia de operación de proyectos comunitarios radican en la mala definición y distribución de funciones. Los resultados de la falta de estructura funcional producen inequidad en materia de responsabilidades y distribución de ingresos. Lo anterior genera deserción de miembros del grupo, malentendidos y deficiencias en la calidad y cantidad de producción. Lo que sucede con las ONG, es que se desentienden en la etapa de operación, dando como resultado muchos proyectos con infraestructuras físicas en abandono, deteriorada o produciendo a niveles insuficientes para sostener los requerimientos financieros del grupo comunitario y darle el mantenimiento requerido a los equipos e infraestructura fija (Flores y Picón, 2009, 77).

Los conflictos entre los beneficiarios del proyecto

Los proyectos se crean con el propósito de generar mejores niveles de vida en la población local, principalmente, entre los beneficiarios directos de los proyectos. Entre los resultados encontrados en los proyectos productivos evaluados están los conflictos internos entre miembros de la organización, con justificaciones que van desde temas, tanto financieros como de liderazgo. Como lo expresa Zizumbo (2006, 181), la asociatividad de los individuos puede generar ciertos efectos contrarios a partir de vicios potenciales, consecuencias no pretendidas y socialmente no aceptables. La misma autora señala que existen agrupaciones productivas locales que distorsionan el objetivo de desarrollo y que se comprueba que, así como existen formas de capital social que estimulan la democracia, la confianza y la equidad, existen otras que perturban la equidad social.

Un tema repetitivo en los conflictos está en la distribución de fondos. Muchos de los proyectos se inician con cantidades de asociados que afectan la distribución de funciones y las convierten en estructuras costosas. Los pocos ingresos que reciben deben ser distribuidos entre todos los participantes, generando diferencias en cuanto a la forma de distribución. “El diseño de proyectos debe ser consistente en todos los aspectos mencionados. Pero, es importante no pedirle a una iniciativa más de lo que puede dar. La falta de realismo en estas materias ha hecho mucho daño” (Flores y Picón, 2009, 78). La recomendación en estos casos es que se desarrollen iniciativas individuales complementarias, apoyadas por la organización comunitaria.

Aplicación de una cultura que considere la ética ambiental, social y económica

Promover una cultura solidaria que reconozca como base la cultura del buen vivir, la cooperación, apoyo mutuo y, sobre todo, la vida en unión comunal. El llamado es a considerar aspectos de la cultura de la sustentabilidad en la producción y consumo.

El consumo se relaciona con una ética de la llamada simplicidad voluntaria, es decir, la unión de personas que voluntariamente deciden llevar una vida simple, resistiendo a las presiones del consumismo. Por un lado, la agrupación trata de lograr un sistema de consumo de prioridad interna, local, regional y nacional, por otro lado, se busca aplicar códigos de consumo que promueva los productos orgánicos, naturales, reutilizables o reciclables. El mismo efecto se logra en el lado de la producción, estimulando comunidades organizadas que logren autosuficiencia productiva, en beneficio de la dinámica económica ambiental y cultural de la región; es así como muchos de los productores incluyen técnicas de diversificación productiva en beneficio de los suelos, aprovechamiento de los residuos agropecuarios para producir energía y abonos orgánicos, uso de sistemas de energías solares en sistemas productivos y domiciliarios, creando sistemas agroecológicos como ejemplos de vida, entre algunos de los ejemplos que se pueden mencionar.

Esto está muy relacionado con la economía de la solidaridad. La economía solidaria es una vía alternativa y prometedora para el conjunto de la sociedad, basada en la tolerancia, la libertad, la democracia, la transparencia, la igualdad y la salida hacia un mundo mejor y más repartido económicamente (Bielf, 2007).

Autores como Bielf, sostienen que una cultura basada en la solidaridad es difícil de lograr, debido a que las personas deben reconocer que los que más beneficios obtengan dejarán de recibirlos por el ideal de permitir a otros que se desarrollen económicamente. Otros como Hinkelammert (2008), nos indican que una cultura de este tipo promueve que del deber- derecho de vivir han de derivarse todos los valores vigentes, valores que hagan posible el deber y el derecho de vivir; pero también el sistema de propiedad, las estructuras sociales y las formas de cálculo económico, las instituciones de la economía. Una economía para la vida se debe ocupar de las condiciones que hacen posible y sostenible la vida a partir de la satisfacción de las necesidades y el goce de todos.

Recomendaciones: fortalecer la popular y la economía de economía doméstica, la economía donaciones

La primera recomendación se dirige a promover el desarrollo territorial que impulse el crecimiento, entendido como “un proceso social complejo, pero perfectamente inteligible y en consecuencia, perfectamente posible de ser intervenido para provocarlo o para acelerarlo” (Boisier, 2007). Lo anterior se relaciona con los llamados territorios organizados2, que no tiene que ver con escalas de medidas de territorios, sino más bien con la planificación para lograr competitividad en un territorio (ventajas comparativas y competitivas). Un territorio organizado logra mejor desempeño socioeconómico, resultado de mantener mejores condiciones para la producción organizada (unión de productores, ordenamiento territorial, cuidado ambiental, otros), se convierten en mejores sujetos de apoyo por políticas públicas de incentivos al sector productivo (crédito, capacitación, otros) y son territorios bien vistos como receptores de donaciones (organización de la población, organizaciones debidamente registradas, experiencia organizativa, asociatividad, cultura emprendedora, otros).

La segunda recomendación se dirige hacia sectores de personas trabajadoras que no reciben la totalidad de los beneficios de los sistemas de protección social. Los sistemas productivos de muchos de los pueblos de las regiones periféricas de Costa Rica se mantienen sin protección social o los sistemas de supervisión y sanción a patronos que no cumplen las leyes de protección social siguen siendo débiles. Los resultados del mal control de las garantías sociales se manifiestan con poblaciones enfermas por prácticas laborales inadecuadas, comunidades que sufren por años de contaminación (sónica, olores, agroquímicos, aguas contaminadas, entre otros) y el aumento de personas que llegan a la vejez sin estar cubiertos por un sistema de pensiones (a pesar de haber trabajado toda la vida). Esta mala práctica significa un debilitamiento de los sistemas de protección y las políticas sociales, que se sostienen básicamente por contribuciones directas y por aportes estatales provenientes de los impuestos.

La tercera recomendación busca reconocer el patrimonio natural y cultural de las comunidades, de manera que la organización comunitaria procure, ante todo, el control de los recursos naturales y culturales heredados (fuentes de agua, recurso marino, la seguridad alimentaria, tierras comunales). El proceso se debe acompañar con capacitación, donaciones y mejoramiento de las capacidades individuales y colectivas para producir bajo sistemas sustentables (cooperativas, microempresas, huertas familiares y escolares de tipo ecológicas, otras), llegando al punto de utilizar todos los recursos disponibles (energía solar, biodigestores, abono orgánico, entre otros). Las condiciones anteriores le permiten a la comunidad incursionar de manera colectiva en ofertas comunitarias fortalecidas, teniendo como principio la unión, la solidaridad, justicia y la equidad.

Conclusiones

El verdadero propósito de las iniciativas de extensión universitaria está en la capacidad de dar un impulso al desarrollo local sustentable. Para ello se llama la atención por la fuerte descoordinación o desarticulación a nivel intra-universitario e interinstitucional. Lo que se propone es un agente coordinador (Universidad), con un enfoque territorial, el cual permite que los agentes de desarrollo que interactúan en un territorio mantengan continuas ganancias de productividad y competitividad. Este planteamiento requiere, al menos, de algunas consideraciones que no invalidan lo dicho, sino que lo relativizan. Es difícil imaginarse a instituciones estatales como las universidades, subordinando las iniciativas económicas de empresas e instituciones que son más poderosas y complejas, que operan en sus jurisdicciones. Sin embargo, la labor social de la universidad debe estar de lado de los sectores sociales más frágiles, en constante lucha por lograr mejor calidad de vida y modelos de desarrollo que superen el asistencialismo tradicional y, al contrario, se promueva la autosuficiencia productiva y alimentaria.

La principal defensa al desarrollo sustentable está en la capacidad de lograr investigación y extensión universitaria de calidad y prioridad al desarrollo local en esquemas sustentables. De este modo, es posible organizar comunidades y organizaciones de apoyo local para crear modelos comunitarios que convivan en ambientes completamente sustentables.

Se debe contar con una metodología probada que permita sumar de manera armónica y articulada las instituciones nacionales e internacionales (públicas y privadas). El programa está en la etapa de construir propuestas metodológicas que cuenten con las capacidades que se señalan en el informe, de modo que se pueda dar viabilidad a lo expuesto. Entre los principales elementos que caracterizan la participación del Programa de Desarrollo Integral de Micro y Pequeñas Empresas en las Regiones Chorotega y Pacífico Central está en la capacidad de involucrar y articular distintas instituciones gubernamentales y no gubernamentales con las agrupaciones de base comunitaria y los productores individuales. Esta etapa genera sinergias que benefician el desempeño de todos los participantes, sobre todo, de los pobladores locales.

Las universidades resultan beneficiadas de los procesos de articulación con las comunidades, principalmente al involucrar en estos procesos a los estudiantes y académicos. Los estudiantes desarrollan destrezas de organización comunitaria y, sobre todo, sensibilidad social y conocimiento de primera mano sobre los procesos regionales y locales en que se relacionan. A cambio, se ofrece a las comunidades un cuerpo de estudiantes y académicos que generan procesos de mejora a distintos niveles (capacitaciones, asesorías, acompañamientos, otros). La otra premisa de la que se parte y se termina en este enfoque de desarrollo local está en el fortalecimiento de la autoestima local, proceso que es fundamental en todo plan de desarrollo. El reconocimiento del patrimonio natural, cultural e histórico como legado y recurso que pertenece a la comunidad y como tal debe generar beneficios a nivel comunal (desarrollo integral).