Introducción

La minería ilegal está generando mayor relevancia en las agendas de seguridad de Latinoamérica. En las últimas décadas, este delito ha concentrado mayor interés para las organizaciones criminales, convirtiéndola en una actividad altamente lucrativa y con alcance internacional, a medida que los actores involucrados se aprovechan del flujo del libre comercio, así como del fomento de un esquema novedoso de lavado de activos, mediante empresas ilícitas que mueven dinero a través de sistemas financieros y bancarios con alcance global (Elliot, 2016).

Los delitos ambientales y, en particular, la minería ilegal, se catapulta como una de las áreas de actividad delictiva de mayor crecimiento, con un valor global de miles de millones de dólares en ganancias para los grupos criminales de todo el mundo. Sin embargo, para las agendas tradicionales de seguridad, la minería ilegal no es considerada como una amenaza seria para la estabilidad y el Estado de Derecho, porque este tipo de delito silencioso no impacta sustancialmente en las tasas de homicidios en relación con otros delitos graves como el narcotráfico y, por tanto, no son promovidos como un interés segurizante dentro de las políticas estatales.

La falta de atención a los pasivos ambientales por parte del Estado, sumado a las rentas considerables detrás de las convergencias criminales asociadas a este delito, representan una oportunidad estratégica para el crimen organizado para movilizar armas ilícitas, explosivos y químicos altamente contaminantes. Esta relación entre la minería ilegal y los delitos conexos vinculados a esta actividad, se traducen en la expansión de las economías criminales de la minería ilegal, debido a los incontables beneficios ante los bajos o incipientes controles que ejercen los Estados.

En América Latina, la minería ilegal ocurre en un escenario bajo la influencia de condiciones sociales, en las que el ambiente se utiliza como fuente de ingresos para la supervivencia de la población, así como de factores económicos, que hacen del ecosistema un recurso para obtener ganancias económicas de procedencia ilícita (Eman et al., 2013).

Tanto Colombia, Ecuador como Perú, concentran actividades similares asociadas a la minería ilegal con ciertos contrastes diferenciados. Primero, la minería es una actividad altamente rentable para los ingresos estatales de los tres países, donde una parte importante de esta producción se agrupa en actividades ilegales que interrelacionan métodos de corrupción y presencia de grupos armados ilegales. En Colombia, por ejemplo, el 69% de la explotación de oro aluvión corresponde a actividades ilícitas y en zonas excluibles de la minería donde se observa la presencia de grupos armados (UNODC, 2021). Perú, por otro lado, ha emprendido desde hace varias décadas una carrera entre redes criminales por explotar oro y otros minerales en zonas de concentración como en Madre de Dios, en los que actores como Sendero Luminoso tienen una presencia representativa (OEA, 2021).

Si bien los actores criminales y métodos de regulación social son distintos en los tres países, se observa que la corrupción es un elemento catalizador para la explotación y producción ilegal de minerales, con especial atención en la explotación ilícita del oro. En este marco, en Ecuador opera una serie de redes que se interrelacionan con esta actividad como un medio de subsistencia ancestral, con aquellas de índole de regulación social de tipo criminal, que utilizan a la minería ilegal como un método neo extractivista de producción industrializado orientado a la maximización de sus ganancias económicas.

La Constitución de la República del Ecuador del 2008, estableció derechos a la naturaleza, posteriormente aplicados en la legislación para la protección ambiental, en el Código Orgánico Integral Penal del 2014 y la Ley de Minería del 2009. Si bien estas herramientas constituyen elementos de sanción administrativa y aplicación de la ley, en la práctica existe una serie de impedimentos para enfrentarlos, como la falta de control a las concesiones mineras, una ausencia general de coordinación entre instituciones e inconsistencias en las investigaciones ante la minería ilegal, relacionadas con una insuficiente planificación de recursos económicos y humanos. Estos obstáculos devienen, a su vez, de una complicidad y de esferas corporativas de corrupción de los diversos funcionarios públicos, en especial desde los gobiernos seccionales en donde se concentran las actividades mineras.

Con estos antecedentes, la siguiente investigación tiene por objetivo: caracterizar el funcionamiento de los enclaves productivos pertenecientes a gobernanzas criminales de la minería ilegal en Ecuador. Por enclave productivo, nos referimos a aquellas actividades que, por su interacción y concentración dentro de un espacio geográfico determinado, basan sus actividades en la exploración, explotación y producción de commodities de origen ilícito, siendo para este caso el material minero.

La investigación se dividió en tres partes. En primer lugar, se realizó un abordaje al concepto de gobernanza criminal y su aplicación a la minería ilegal; posteriormente, se hizo una síntesis sobre el contexto minero desde la débil presencia del Estado y la incremental presencia de gobernanzas criminales que giran en torno a la minería ilegal en Ecuador. Tercero, el documento abordó el concepto de enclaves productivos aplicados a la minería ilegal en cuatro estudios de caso en Ecuador y la incidencia de organizaciones criminales como “Los Lobos”, alrededor de este delito.

En síntesis, se concluye que las gobernanzas de la minería ilegal, principalmente aurífera, coexisten con la corrupción y complicidad de funcionarios públicos en todos los niveles de la actividad ilícita, sustentando la tesis que el crimen organizado requiere del Estado para su rentabilidad y supervivencia. Por lo cual, los enclaves productivos de la minería ilegal han generado un sistema neo extractivista (Svampa, 2019) del crimen organizado, manifestado desde su modelo de producción hasta la incremental regulación social en los territorios donde operan las organizaciones criminales. Este sistema es nuevo, ya que implica la interrelación de las actividades formales e informales, constituyendo un sistema de producción altamente lucrativo que supera a los ingresos estatales por esta práctica extractiva.

Metodología

A fin de comprender la economía política del crimen organizado asociado a la minería ilegal, el estudio se enmarcó en una metodología cualitativa apoyado en comprender e interpretar las gobernanzas criminales, asociadas a los enclaves productivos de la minería ilegal en Ecuador. A partir de técnicas de análisis geográfico y teledetección de cuatro estudios de caso que serán denominados como “enclaves”, se esclarecieron los focos críticos de la minería ilegal y sus convergencias logísticas y de regulación social para mantener la rentabilidad de las operaciones. Estos focos críticos, se contrastaron con la utilización de fuentes primarias y secundarias como literatura relacionada, comunicados de prensa y realización de entrevistas semiestructuradas a actores claves que han solicitado mantenerse en el anonimato.

Estado ecuatoriano y gobernanzas criminales de la minería ilegal

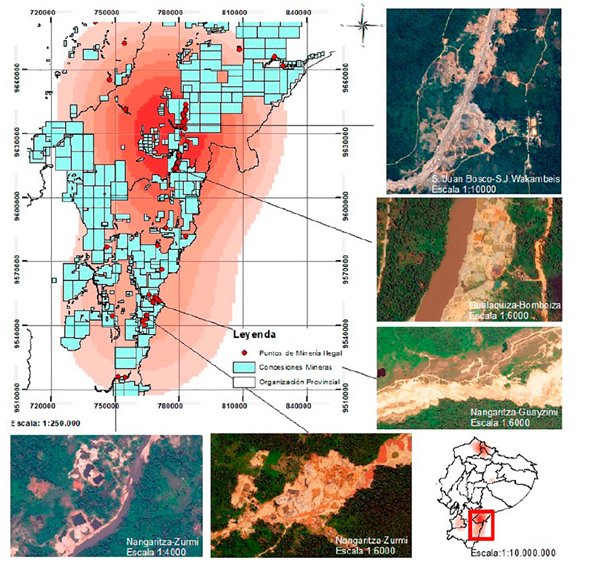

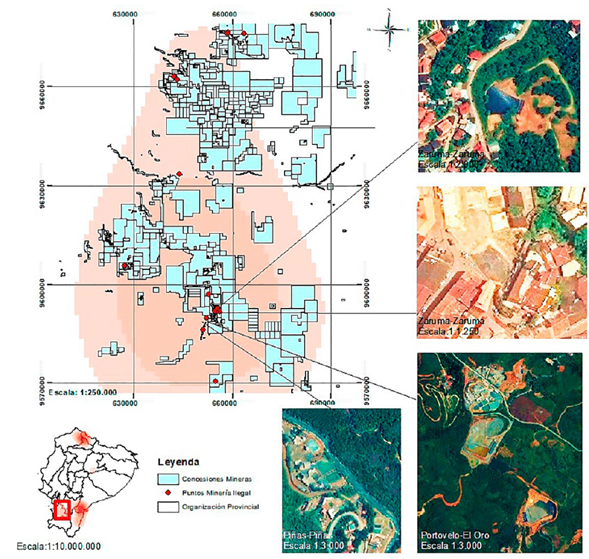

La Ley y Reglamento General de la Minería del 2009, establece el registro minero del sector, donde figuran los títulos de las concesiones y el catastro minero que lleva el registro gráfico y mapas catastrales. La Figura 1 muestra los polígonos donde se pretende efectuar la minería legal en Ecuador, así como los espacios donde no se puede hacer esta actividad, tales como el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) y las zonas intangibles. Ello se complementa con el referéndum y consulta popular realizado en el país el 4 de febrero de 2018, que prohíbe la minería metálica en todas sus etapas, como centros urbanos, zonas intangibles y áreas protegidas; así como con aquellas descritas en el artículo 81 de la Ley Orgánica de b (2010), el Convenio 169 de los Pueblos Indígenas (OIT, 1989) y con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas (ONU, 2007).

Nota. Apoyo referencial con base en MERNNR, ARCERNNR, MAATE, SDH, 2022.

Figura 1 Minería regulada en Ecuador

Los registros del catastro minero del 2019 sonclarecen que el 48.37% corresponde a minería artesanal, el 14.74% a minería de libre aprovechamiento y 36.89% a concesiones mineras otorgadas. De las concesiones mineras otorgadas, se tiene un registro aproximado de 368 que se encuentran en fase de explotación, lo que representa alrededor del 4.71% del total de los registros del catastro minero. En las concesiones mineras en fase de explotación, existen solo cinco registros de mediana y gran minería en Ecuador, el resto corresponde a pequeña minería.

En la Figura 1 se observan los proyectos estratégicos y los de segunda generación. De los cinco proyectos estratégicos, ‘Mirador’ y ‘Fruta del Norte’ se mantienen en operaciones, mientras que ‘Río Blanco’ fue suspendido por una orden judicial en el 2018, convirtiéndose en un foco de minería ilegal (exfuncionario de ARCERNNR, 2023). Por su parte, el Proyecto ‘San Carlos Panantza’, que mantiene una de las mayores reservas de cobre del país, se encuentra suspendido por consulta previa y, finalmente, ‘Loma Larga’ suspendió operaciones ante la ausencia de un permiso ambiental y se encuentra esperando la resolución de la Corte Provincial.

Respecto de los proyectos de segunda generación: ‘Toachi’ se encuentra pendiente de una resolución del Ministerio de Ambiente; ‘Curipamba’ en espera de los acuerdos de las mesas de diálogo entre el Gobierno con las comunidades indígenas; ‘Cangrejos’ se encuentra en fase de exploración; ‘Ruta del Cobre’ está pendiente de decisiones corporativas ancladas a las garantías legales para sus operaciones; y, finalmente, ‘Llumirahua’ se encuentra suspendido mientras evita llegar a arbitrajes en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

El Estado ecuatoriano se ha centrado más en la otorgación de concesiones y el beneficio de las regalías anticipadas, por representar ingresos inmediatos a la caja fiscal, aunque no existan mayores registros de cómo se utilizan los ingresos de estos recursos. En su momento, se denominó a este otorgamiento desmedido de concesiones como el “festín minero” (Acosta, 2009), por su relación con el sistema neoextractivista del Estado ecuatoriano y el beneficio de otros actores como consultoras ambientales y otros actores internacionales para facilitar el sistema de explotación de los recursos naturales.

Gobernanzas criminales

A partir de la descentralización de los mercados ilícitos asociados al crimen organizado transnacional, la literatura ha desarrollado una conceptualización de las actividades emprendidas en los diversos negocios ilícitos, en torno a la mutación o transformación de las tipologías organizacionales del crimen organizado. Esta conceptualización concluye que el crimen organizado evolucionó sus métodos organizacionales, al pasar de un modelo estructural vertical y rígido, a uno de tipo organizativo basado en estructuras horizontales flexibles, discretas y durables en el tiempo (Lee, 2011; Williams, 2011).

La mutación del entorno criminal está íntimamente anclada a los procesos de globalización, que tuvieron un profundo impacto en el desarrollo de extensas redes de comercio e intercambio entre varias organizaciones que conforman, en especial, un modelo interdependiente pequeño, flexible, discreto y altamente resiliente a los cambios de la política económica y de seguridad de los Estados (Lyman & Potter, 2015). Es así, que la transición a la globalización ha fomentado la generación de redes criminales acéfalas (Costa, 2022); es decir, un sistema de organización criminal horizontal y descentralizado (Elliot, 2016) encaminado a la mitigación del riesgo y los costos de transacción.

Las redes criminales actuales se constituyen bajo un modelo cooperativo o de alianza, orientado a maximizar las rentas ilegales, al tiempo que reducen los costos operacionales y transaccionales de sus actividades. En este cálculo, la corrupción ejerce un papel protagónico dentro del engranaje criminal radicado en la facilitación de herramientas, ausencia de leyes y mecanismos de control que garantizan el cometimiento de las actividades ilegales.

En este contexto, las redes criminales establecen un modelo organizativo horizontal y levemente estructurado, caracterizado por ciertos factores o patrones de cohesión de las redes (Lyman & Potter, 2015), determinadas por:

Afiliaciones personales o familiares.

La rentabilidad de las ganancias asociadas a las actividades criminales.

Las aptitudes organizacionales relacionadas a garantizar un bajo nivel de riesgo de sus operaciones.

Las aptitudes organizacionales en cualquier actividad criminal, se manifiestan como uno de los requisitos más representativos para mantener los negocios ilícitos en marcha. Si bien las organizaciones tienden a consolidar relaciones horizontales de negocios, el rol protagónico de un líder o de “individuos clave” dentro de la cadena del delito, resulta ser una pieza indispensable para coordinar las actividades. Las funciones de liderazgo en las redes criminales tienen varios objetivos, entre ellos: interpretar el nivel de riesgo de las operaciones, coordinar o integrar a otros individuos en función de las habilidades requeridas para cada actividad, y promover la articulación entre otros actores criminales. Al enfocar el desarrollo de aptitudes dentro de la articulación criminal, las estructuras de mando y la consolidación de una organización filial con responsabilidades fijas para cada actividad, son reemplazadas por individuos que cumplen funciones específicas de liderazgo, a partir de los recursos financieros disponibles que determinan el grado de autoridad o importancia de cada mercado.

Las redes criminales han acentuado sus actividades productivas en América Latina, debido a la dificultad de la aplicación del Estado de Derecho y la fragilidad de la soberanía de los Estados. Esta fragilidad ha generado el aparecimiento de gobernanzas criminales (Arias, 2006; Feldman & Luna, 2022; Lessing, 2021; Mantilla & Feldman, 2021), caracterizadas por un modelo de regulación del orden social, que incluye economías formales e informales mediante el establecimiento de instituciones informales que reemplazan, complementan o compiten con el Estado para distribuir bienes públicos, como servicios sociales, justicia y seguridad (Mantilla & Feldman, 2021).

La novedad de la gobernanza criminal reconoce la relación o proceso continuo de interacciones sociales, que inciden en la creación de normas ante la ausencia de control y regulación estatal, en las que los actores criminales acoplan y modifican sus intereses en función de medidas cooperativas. Es decir, que las gobernanzas criminales establecen un régimen basado en la cooperación entre actores de diversa índole y el crimen organizado, que tiene como fin último, la facilitación de un entorno favorable para garantizar el funcionamiento de las cadenas de valor del crimen organizado (Rivera-Rhon & Bravo-Grijalva, 2020).

La gobernanza criminal en cualquier entorno social recae o depende del grado de legitimidad de las organizaciones, para generar la regulación social en un espacio determinado. De acuerdo con Lessing (2021), la legitimidad para ejercer autoridad por parte de las organizaciones criminales, se expresa en dos aspectos: el nivel de coerción o uso de la fuerza mediante las armas; o, a su vez, mediante el uso de un poder blando basado en una legitimidad percibida por los actores del entorno criminal, que incluso pueden subsistir complementariamente entre ellos (Sampó, 2021).

Sin embargo, la legitimidad de las gobernanzas criminales no puede subsistir sin el beneficio económico o material resultante de la distribución de bienes públicos. Esta percepción o beneficio comparado, se expresa en una asunción en la cual la regulación social resultante de las gobernanzas criminales, debe producir mejores resultados que los que podrían generar arreglos institucionales alternativos o ante la ausencia de ellos (Keohane, 2011). Sobre esta última, la externalidad negativa y los costos de transacción de los mercados ilícitos ejecutados en las gobernanzas criminales, generan altos niveles de coerción e inciden sustancialmente en los eventos violentos de las sociedades.

Por otro lado, se considera que la legitimidad de las gobernanzas criminales está íntimamente relacionada con el grado de interdependencia con las economías criminales presentes en la zona (Rivera-Rhon & Bravo-Grijalva, 2020). Esta interdependencia se basa en el grado de articulación de los mercados ilícitos y las convergencias criminales (Álvarez & Zambrano, 2017) subyacentes de dichas actividades, que facilitan el encadenamiento, aplicación de reglas y resolución de disputas fuera de mecanismos formales (Von Lampe, 2016) generadas en la producción y logística de bienes y servicios de procedencia ilícita.

En síntesis, la gobernanza criminal depende, en gran medida, de la ausencia de aplicación de la ley y la débil garantía de derechos de los Estados, del nivel de convergencias entre diversas actividades ilícitas y el grado de percepción de beneficio mutuo entre los actores participantes. De hecho, estas parecerían acentuarse especialmente en aquellos entornos con bajo nivel de desarrollo, altas cifras de desempleo y donde se concentran o conviven organizaciones criminales o grupos al margen de la ley, que buscan legitimar sus actividades ante la debilidad de los Estados.

En el marco de esta relación del orden social, en territorios marginados, las gobernanzas criminales de la minería ilegal se insertan en un sistema de redes, en el que los miembros de organizaciones criminales y actores corporativos colaboran para obtener sus objetivos ilícitos (Hûbschle, 2017; Miliken & Shaw, 2012, citados en Costa, 2022). Esta colaboración no necesariamente surge desde una organización centralizada. De hecho, los enclaves productivos asociados a estas actividades de orden extractivo, evidencian que ciertos emprendimientos criminales son improvisados, contingentes y desorganizados, pero invisibles ante el control gubernamental.

Desde una perspectiva de la economía política del crimen organizado (Andreas, 2006; Rivera-Rhon & Bravo-Grijalva, 2020), la minería ilegal en América Latina, y concretamente en Ecuador, experimenta un proceso de convergencias de las economías criminales asociadas a este ilícito. La interdependencia que promueve la minería ilegal, establece una tendencia de las redes del crimen transnacional para encontrar puntos comunes o nodos para facilitar y profundizar las interacciones relacionadas con este mercado ilícito, mientras se infiltra en las prácticas económicas, sociales y políticas de las sociedades. Estas convergencias en la minería ilegal, se han manifestado en ecosistemas criminales o espacios inseguros geográficamente localizados, en los que convergen una serie de actores en el mismo territorio y establecen relaciones interdependientes ante la ausencia del Estado de Derecho (Álvarez & Rodríguez, 2018).

Frente a la problemática, las gobernanzas criminales de la minería ilegal han concentrado sus actividades en enclaves productivos, caracterizados por dos categorías: minería ilegal de pequeña escala y minería ilegal de gran escala o un tipo de minería criminal (Madrigal, 2019). Si bien ambos tipos de mineros conviven en estos espacios de poder, es necesario realizar esta diferenciación como punto de partida de la problemática y su relación posterior con los diversos enclaves productivos de la minería ilegal.

Por un lado, el minero ilegal a pequeña escala, es aquel que concentra sus actividades en la explotación del material minero de manera ilícita como un modus vivendi asociado a prácticas ancestrales o de supervivencia. Si bien en esta categoría existiera una discusión sobre el estatus de actividades artesanales, la presencia de incentivos económicos sumados a la ausencia de interés para ingresar a la formalidad, llevaría a esta actividad como un delito que requiere una atención particular.

Por otro lado, la minería ilegal a gran escala o una minería criminal, es aquella red criminal en la que la actividad ilícita minera forma parte de un portafolio de servicios que conviven dentro de los enclaves productivos. De acuerdo con Madrigal (2019), este tipo de minería está controlada por grupos criminales que, a través de esta actividad extractiva, obtienen medios de financiación para delinquir. Además, este tipo de minería tiene la capacidad de controlar el territorio, posee la capacidad de adquisición de plantas, taladros de precisión y retroexcavadoras para llevar a cabo sus actividades. Asimismo, sus actividades mineras a gran escala convergen con otro tipo de delitos, como suministrar precursores químicos, brindar seguridad a los actores que interactúan dentro de los enclaves mineros ilegales y generar un rol de liderazgo que permite generar alianzas con asociaciones, actores políticos, funcionarios públicos, organizaciones criminales locales e internacionales que aseguran la rentabilidad de sus actividades.

Si bien las redes criminales plantean una especialización de los mercados, en el caso de Ecuador, este tipo de mineros tienen conexiones con otras organizaciones que facilitan el acceso a precursores químicos, armas, explosivos y generan servicios asociados a la explotación sexual y de menores dentro de los enclaves productivos.

Gobernanzas criminales de la minería ilegal en Ecuador

El éxito o desarrollo de las gobernanzas criminales de la minería ilegal en Ecuador, recaen en la baja presencia del Estado para atender esta problemática. En democracias o Estados débiles, la falta de institucionalidad y excepcionalidad ante la ley, resulta una ventaja para el crimen organizado, que utiliza la corrupción y ausencia de gobernabilidad para influir en las decisiones estatales y lograr cierta autonomía para el cometimiento de las actividades ilegales (Alda Mejías, 2014).

Las acciones emprendidas por el Estado ecuatoriano contra la minería ilegal corresponden a acciones segurizantes, con orientación reactiva y de corto plazo, que carecen de una planificación integral, materializada en decretos ejecutivos que visualizan la debilidad del Estado de Derecho en los territorios donde intervienen las gobernanzas criminales de la minería ilegal. Gobernar bajo estados de excepción, es la prueba fehaciente de un Estado que carece de institucionalidad para combatir el crimen organizado. Por ejemplo, entre el 2016 y 2021, el Estado aprobó cuatro estados de excepción por minería ilegal: Morona-Santiago en el 2016, Portovelo-Zaruma en el 2017, Buenos Aires en el 2019 y Zaruma en el 2021. Si bien estas medidas generaron la atención mediática, los resultados fueron ineficientes, puesto que las bocaminas, las denuncias de extorsión, la trata de personas y principalmente los focos de minería ilegal se mantienen activos luego de varios años de intervención.

Este enfoque eminentemente reactivo, constituye una visión anacrónica de la seguridad, estableciendo un enfoque centrado en la guerra y no en la paz (Abello, 2013); omitiendo la multidimensionalidad o “integralidad” de la seguridad del Estado ecuatoriano, que reconoce al ser humano como el centro de las políticas, al menos en la planificación de los recursos, estrategias paralelas, como la eliminación de la pobreza y el mejoramiento de las condiciones de vida en los distintos territorios donde se acentúan estas actividades.

En el ámbito penal, se presentan algunas limitaciones respecto de la minería ilegal. El artículo 260 del Código Orgánico Integral Penal (COIP, 2021) relacionado con la actividad ilícita de recursos mineros, identifica únicamente a “la persona” como sujeto de comisión del delito, desconociendo el alcance de las organizaciones o grupos de delincuencia organizada detrás de estas actividades ilícitas. Asimismo, no hace distinción clara de penas entre explorar, explotar o comercializar material minero sin permiso, con lo cual se dificulta la investigación y la aplicación diferenciada de la ley entre quienes realizan actividades de explotación o quienes realicen actividades específicas orientadas a la transformación o transporte de recursos mineros.

En este sentido, respecto a la minería ilegal, “la responsabilidad penal está centrada en el individuo, conforme a las categorías clásicas del derecho penal, que impide (en muchos casos) ver la responsabilidad en su conjunto estructurado” (Zúñiga, 2016). Este problema de investigación al individuo, también recae en que la inteligencia criminal de la minería ilegal, orienta sus esfuerzos en analizar al delito desde una perspectiva autónoma e individual, ignorando el enfoque sistémico o de encadenamientos productivos que obedece a una orientación planificada y cuyo objetivo es maximizar los beneficios económicos de diversas organizaciones criminales.

El artículo 474.1 del Código Orgánico Integral Penal (COIP, 2021), expresa la realización de análisis químicos por peritos designados por el fiscal. Sin embargo, el Estado no cuenta con peritos especializados para este análisis o laboratorios especializados para la obtención de evidencias, con lo cual “es imposible probar el material mineralizado y, por ende, la calificación de las flagrancias” (fiscal entrevistado, 2023). A este problema, se suma la ausencia de un reglamento orientado a cumplir con esta disposición, generando dificultades procedimentales, entre ellas la administración del material mineralizado que genera esquemas de corrupción dentro del proceso.

Asimismo, la ausencia de protocolos y procedimientos interagenciales del material aprehendido genera un potencial esquema de corrupción. Actualmente, el material retenido reposa en la ARCERNNR, pero no se lo traslada a la Empresa Nacional Minera del Ecuador (Enami EP). En parte por la falta del reglamento, y en parte por la corrupción observada en la desaparición o cambio del material minero con ripio (Ortiz, 2022). En grandes rasgos, se observa una ausencia procedimental del Estado para realizar potenciales casos de extinción de dominio de los recursos mineros, puesto que, hasta la fecha, “no se ha donado ni entregado recursos al Banco Central, tampoco se ha querido recibir; no existen protocolos para ello” (funcionario de ARCERNNR, 2023).

Por otro lado, si bien el artículo 57 de la Ley de Minería establece el decomiso de la maquinaria y demás equipos utilizados para la explotación ilícita de minerales, la destrucción depende de una autorización judicial de acuerdo con el COIP (art. 69). Al no existir procedimientos para destruir la maquinaria in situ y ante las demandas ejecutadas a miembros del Ejército en el 2012, las operaciones se concentran en “inhabilitar” la maquinaria; es decir, retirar el cerebro de las retroexcavadoras que, en la práctica, son fácilmente reemplazables. Otro aspecto importante, es la dificultad de vincular a quienes alquilan su maquinaria para actividades de explotación ilícita, de acuerdo con el derecho de propiedad, ratificado por la Corte Constitucional y establecido en el artículo 321 de la Constitución del Ecuador (2008). En las sentencias contra minería ilegal, la mayoría se estancan o no existen (Machado, 2019), los procesos de investigación no terminan en sentencias, en parte por la ausencia de mecanismos de investigación y sanción del sistema de justicia y, por otro, por la corrupción sistemática de funcionarios estatales ante este delito.

Además, la falta de una política criminal por parte del Estado, demuestra poco interés para intensificar las investigaciones desde la Fiscalía o los diversos mecanismos de control, incluyendo el lavado de activos provenientes de la minería ilegal en ciudades clave, como Machala, Guayaquil y Cuenca. Consecuentemente, se observó que existe una sobrevaloración de la exportación del oro en relación con los registros de producción, para disfrazar las transacciones ilícitas (OEA, 2021).

A lo anterior se suma la percepción de corrupción dentro de los enclaves productivos de la minería ilegal, donde se observa la participación directa o indirecta de funcionarios de gobierno, asambleístas, prefectos y exfuncionarios de las agencias de regulación y control que facilitan y habilitan la presencia y concentración de estos enclaves.

Estos factores descritos en los párrafos anteriores, establecen la creación y consolidación de gobernanzas criminales en distintos territorios desatendidos del Ecuador. En este caso, se abordan las gobernanzas establecidas alrededor de la minería metálica ilegal, ya sea aluvial, subterránea o a cielo abierto, sin tomar en cuenta las actividades mineras artesanales o de subsistencia, las cuales forman parte del eslabón más bajo de la cadena de valor del crimen organizado (Rivera-Rhon & Bravo-Grijalva, 2020).

Un actor fundamental en la minería ecuatoriana, son los pueblos y nacionalidades indígenas, quienes mantienen gobiernos locales legítimos sobre los distintos territorios en los que se asientan. La dinámica que se puntualiza, es la relación entre ciertas comunidades indígenas con la minería ilegal. Respecto a si este tipo de gobernanzas locales son, a su vez, gobernanzas criminales, dependería de la perspectiva de análisis, puesto que algunos pueblos y nacionalidades aducen la propiedad sobre el territorio desde un punto de vista ancestral, ya que el Estado regula los territorios posteriormente a la ocupación de estos. Sin embargo, desde la percepción de investigación e inteligencia criminal, algunos de estos actores y sus líderes clave (generalmente líderes comunitarios), tienen implicaciones en las gobernanzas criminales que se generan alrededor de la minería ilegal; y en muchos casos, utilizan el discurso ecologista para evitar la minería regulada y dar paso a las actividades de minería ilegal bajo una estructura de red difusa, poco visible y altamente organizada.

Las gobernanzas criminales que se caracterizan por el establecimiento de formas legitimadas de orden social y surgen, en parte, debido a la ausencia y complicidad del Estado, se mantienen en relación con la explotación, procesamiento, transporte y venta de un bien. Ello se debe a la cooperación entre economías formales e informales que forman parte de la cadena de valor de la minería ilegal.

El sector privado no es ajeno a las actividades de minería ilegal. Existen varios casos de derechos mineros suspendidos por la extracción ilícita de recursos dentro de concesiones mineras, que pueden ser consensuados por los dueños de los terrenos. La explotación ilícita por parte o en complicidad con los titulares de los predios se da con el fin de evitar los trámites administrativos. La minería sin autorización dentro de una concesión se puede convertir en un tema administrativo y no necesariamente en un tema penal que requiere atención prioritaria del Estado.

Las gobernanzas criminales ejercidas por diversas organizaciones ven a la minería ilegal como un importante giro de negocios, que incluye actividades paralelas, como tiendas, bares y prostíbulos clandestinos. Estas gobernanzas aseguran la presencia de otros delitos conexos, como la extorsión, la explotación laboral y sexual, el tráfico de hidrocarburos y otras actividades que requieren redes de apoyo empresariales asociadas al lavado de activos. Además, estos territorios incluyen el tráfico de químicos, incluso algunos prohibidos como el mercurio que reporta un “decomiso de 30 toneladas anuales utilizados para amalgama” (funcionario de MATTE, 2023).

Enclaves productivos de la minería ilegal en Ecuador

Los delitos ambientales y en general la minería ilegal, se basan en una economía política del crimen organizado de mercancías saqueables (Farah, 2010); es decir, aquellas que son de alto valor en los mercados ilícitos y con pocas barreras de control estatal ante su extracción ilegal. A diferencia de otros delitos, como el tráfico de drogas o el tráfico de armas, la minería ilegal genera un mercado de demanda de compradores formales e informales, que buscan la obtención de la materia prima independientemente de cómo se obtengan, procesen o transporten (Nellesman et al., 2010, citados en Elliot, 2016).

La relación entre gobernanzas criminales y enclaves productivos de la minería ilegal está ligada a una relación similar de neoextractivismo (Acosta, 2009; Gudynas, 2009, citado en Portillo Riascos, 2014), en el cual las organizaciones criminales aprovechan el auge de precios del material minero y reproducen prácticas extractivistas a partir de la explotación laboral y ausencia del Estado. Sin embargo, la novedad de esta práctica en Ecuador, está en la presencia cada vez mayor de organizaciones criminales que promueven y concentran en espacios geográficos la regulación social basada en la explotación de commodities de origen ilícito, siendo para este caso el material minero.

La minería metálica y no metálica en Ecuador representa un porcentaje de 0.49% del PIB (MERNNR, 2021), siendo la explotación de minerales metálicos el 0.33% del PIB. En el 2020, la minería legal generó 810 millones de dólares (BCE, 2020) y en el 2021, el Ecuador registró una producción de 12614 kg de oro y 2273 kg de plata (BCE, 2022). Si bien los registros sobre la productividad de minería ilegal no pueden ser del todo acertados, de acuerdo con las declaraciones de exfuncionarios públicos de la rama, la minería ilegal en Ecuador mueve entre 800 y 1000 millones de dólares (Orozco, 2022). Ello implica que, de acuerdo con los valores presentados por el Banco Central, la minería ilegal tiene el potencial de mover más dinero que la minería legal en Ecuador.

Estos valores evidencian el principal objetivo de las gobernanzas criminales, que recae en obtener beneficios materiales o rentabilidad económica por intermedio de la regulación de las actividades de un espacio determinado, que, en este caso y por su naturaleza extractiva, concentran su atención en la explotación y procesamiento de bienes ilícitos.

Por tanto, nos referimos como enclave productivo a aquellas actividades que, por su interacción y concentración en un espacio geográfico determinado, se basan en la explotación y producción de commodities de origen ilícito. En términos generales, las gobernanzas criminales no consideran únicamente aspectos económicos, sino también aspectos políticos, de legitimidad y de regulación del orden social; mientras que los enclaves productivos comprenden un conjunto de actividades económicas, ubicadas en territorios específicos que forman parte de la producción de un bien determinado. A su vez, las cadenas de valor describen la gama completa de actividades requeridas para traer un producto o servicio desde su creación, a través de las diferentes fases de producción hasta la entrega a los consumidores finales (Kaplinsky & Morris, 2001).

Los enclaves productivos y su interrelación con la cadena de valor de los commodities obtenidos de forma ilícita (Elliot, 2016), se ocupan principalmente de la producción ilícita y la concentración de actividades enfocadas a la obtención de un bien de una economía mundial globalizada (Potts, 2006). Esta obtención, también depende de la interdependencia y grado de horizontalidad de las redes criminales que interactúan en los territorios. A mayor grado de redes en un mercado ilícito, más intensa es la interdependencia entre organizaciones criminales dedicadas a obtener sus réditos a partir de la explotación y producción de bienes y servicios criminales.

A diferencia de otros mercados ilícitos, como el narcotráfico, la relación entre el principio ilegal de sus actividades y la facilidad para mimetizar su procedencia dentro de la economía formal, requiere de una interrelación horizontal entre actores legales e ilegales para asegurar la rentabilidad de sus negocios. Con esta caracterización, los enclaves productivos y las cadenas de valor de la minería ilegal comprenden, al menos, las siguientes etapas: explotación, transporte, procesamiento, venta y lavado de activos.

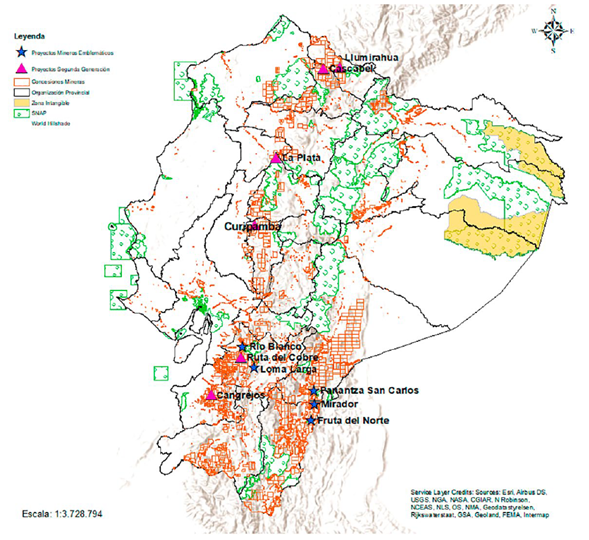

Los enclaves productivos de la minería ilegal (véase Figura 2), por tanto, establecen una concentración geográfica a partir de la explotación y producción de metales que promueven un modelo de “aprendizaje criminal” entre los mineros ilegales y las organizaciones, por el alto grado de especificidad o conjunto de habilidades específicas requeridas y el nivel de riesgo asociado a estas actividades. Este aprendizaje criminal asociado al modus vivendi de los pobladores presentes en territorios vulnerables, establece gobernanzas criminales de la minería en la que incurren en relaciones colaborativas entre redes, para fomentar la concentración de la actividad ilícita en estos territorios históricamente marginados y ocupados por actores criminales organizados, locales e internacionales.

Nota. Apoyo referencial con base en MAATE, ARCERNNR, PN, 2022.

Figura 2 Enclaves productivos de la minería ilegal en Ecuador

A continuación, se describen los siguientes enclaves productivos de la minería ilegal en Ecuador, propuestos mediante un mapa de calor realizado a partir de técnicas de teledetección y a la información recabada en fuentes primarias y secundarias:

El enclave productivo ilegal Sierra-Norte: comprende parte de las provincias de Esmeraldas, Carchi e Imbabura.

Enclave productivo ilegal centro-amazónico: concentrado en parte de la provincia de Napo.

Enclave productivo ilegal sur-amazónico: ubicado en parte de las provincias de Zamora Chinchipe y Morona-Santiago.

Enclave productivo ilegal suroeste: concentra las provincias de Azuay, El Oro y Loja.

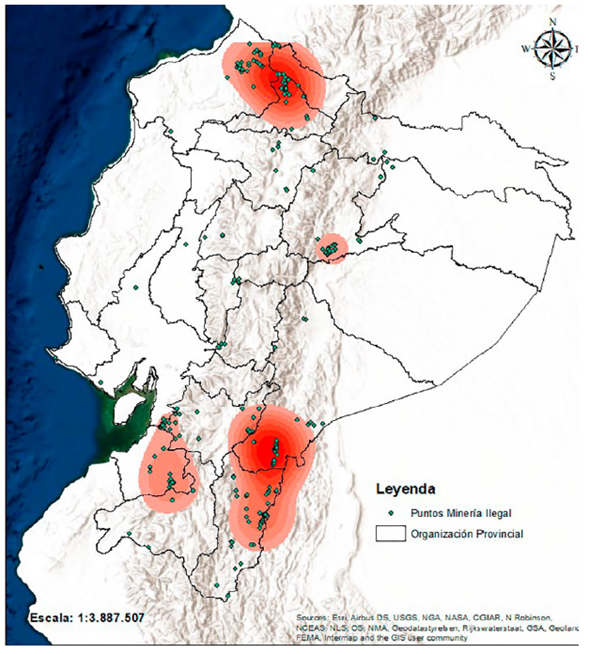

Enclave productivo ilegal Sierra-Norte

El primer enclave analizado se encuentra en las provincias de Carchi, Esmeraldas e Imbabura. En Carchi se observa la minería ilegal en las parroquias Jijón y Camaño, Tobar Donoso y Urbina, en las orillas del río Camunbí y río San Juan, principalmente en los sectores del Cielito, la Chorrera y el Caymito. La minería ilegal es, en su mayor parte, aluvial y se caracteriza por la utilización de dragas y maquinaria pesada, así como bombas y mangueras (véase Figura 3).

Al encontrarse en la frontera norte, en este enclave participan personas de nacionalidad colombiana y venezolana que incurren en esta actividad por el acceso a dólares en efectivo. Por otro lado, la cercanía con la frontera colombiana facilita la maquinaria (especialmente en Tobar Donoso, que se ubica en línea de frontera) para moverla entre el río San Juan y evitar su retención. En Tobar Donoso, por ejemplo, se dividen entre quienes extraen y custodian las maquinarias, quienes comercializan el oro procesado y quienes brindan seguridad a partir de su relación con grupos armados organizados de Colombia (fuente anónima, 2022). El comercio de oro se da principalmente en San Lorenzo, en casas de compra y venta de oro.

En Esmeraldas, se evidencia minería ilegal en las parroquias de Alto Tambo, Colón Eloy, Concepción, Los Anjos, Ricaurte, Santa Rita, Selva Alegre, Tululbí, Timbiré, Urbina, principalmente en los ríos Cachabí y Durango. Aquí la extracción se hace mediante la utilización de retroexcavadoras y clasificadoras. Existe la presencia de grupos armados que gobiernan e intimidan a quienes se opongan a la minería ilegal y acuerdan con financistas que tienen la capacidad económica para ubicar equipos y maquinaria para este fin.

Existen alrededor de 50 frentes mineros, a pesar de que hay una decisión judicial ratificada en el 2018 de suspender toda actividad minera en los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo (Diario El Universo, 2020). También existe la presencia de grupos indígenas como los Awá y Chachis que trabajan y residen temporalmente en los campamentos improvisados, construidos con plástico negro y madera. Se presentan colaboraciones de ciudadanos infiltrados con la población, que dan aviso de la ejecución de operativos (fuente anónima, 2022).

Respecto de la productividad, el oro extraído es transportado por la Y de Calderón ubicada en San Lorenzo, donde también hay un punto de abastecimiento de combustible que representa un medio logístico indispensable para el funcionamiento de maquinaria para minería ilegal, así como para los vehículos que transportan el material aurífero y es entregado a comerciantes informales que efectuarán la venta del material y lo ubicarán en el mercado formal.

En Imbabura, la parroquia Lita y la Merced de Buenos Aires, es donde se observa la mayor concentración de minería ilegal a cielo abierto, principalmente en el sector de “El Lomón” y San Gerónimo. Debido a los casos de minería ilegal en las concesiones IMBA, pertenecientes a la empresa Hanrine, se establecieron acciones de medidas cautelares, acciones de protección y amparos administrativos, además del establecimiento de un Estado de Excepción por conmoción interna en julio de 2019.

Los vínculos de minería ilegal en Buenos Aires con algunos asambleístas se han hecho notorios. La Fiscalía mantiene una denuncia, donde la empresa Hanrine acusa a un asambleísta de haber pedido 80 000 dólares, puestos de trabajo para trabajar en las concesiones, así como otras evidencias de su relación con mafias de la minería ilegal (Pallares, 2022).

En el 2019 se desalojó a la mayoría de los mineros a partir del Estado de Excepción, de la denominada “Ciudad de Plástico”. No obstante, continúan los ingresos tanto de ciudadanos ecuatorianos, como colombianos y venezolanos con el fin de extraer oro y plata. En estos puntos, la organización criminal de “Los Lobos” se encarga de la explotación y extorsión a mineros en el sector de Buenos Aires (Diario El Universo, 2022).

En cuanto a la comercialización del oro en Buenos Aires, primero se almacena el material mineralizado en los centros de acopio, principalmente en el sector de Cristal y la Feria; en este caso y dada la cantidad de material mineralizado, se lo envía a las plantas de beneficio en Zaruma, donde el material se procesa y se vende una vez procesado a comerciantes que lo ingresan en el mercado formal.

Existe una clara división del trabajo respecto de las actividades mineras, ya que hay financistas, propietarios de cableado y poleas, representantes de los comuneros, líderes para las protestas, dueños de casas donde se acopia el material, camionetas que prestan sus servicios; asimismo, existen funcionarios públicos que otorgan permisos para la circulación de vehículos y asesoran sobre la obtención fraudulenta de permisos (fuente reservada, 2022), así como el control selectivo en el paso de San Gerónimo.

En general, este enclave productivo en la Sierra-Norte ecuatoriana, presenta actividades de explotación de material minero. De igual manera, se observan fenómenos que podrían dar cuenta de gobernanzas criminales, como la presencia de organizaciones criminales locales y extranjeras que se lucran de la minería ilegal, mediante el control de los accesos viales, la presencia de grupos armados que otorgan seguridad, el trabajo no regulado de nacionales y extranjeros, el establecimiento de “ciudades de plástico” con negocios no controlados, así como la legitimidad otorgada por los miembros de las comunidades a estas actividades. Si a ello se le suma una débil presencia estatal y la posibilidad de que las actividades de minería ilegal interactúan con Colombia, se puede afirmar que alrededor de este enclave productivo se forjan gobernanzas criminales con proyecciones internacionales.

Enclave productivo ilegal centroamazónico

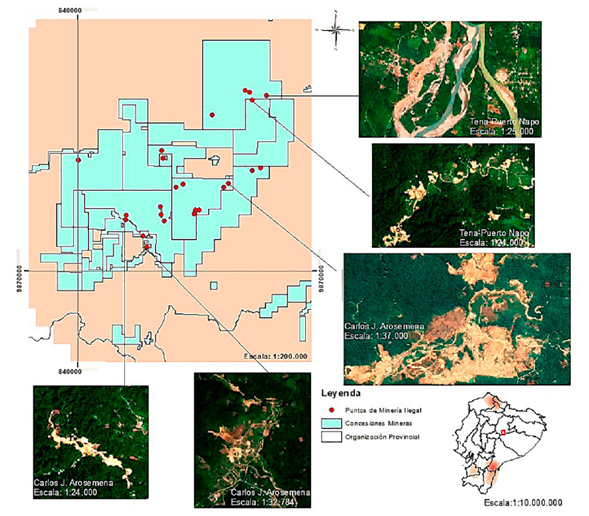

El segundo enclave es el más pequeño en extensión, abarca las parroquias de Carlos Julio Arosemena Tola, Puerto Napo y Talag, principalmente en las comunidades de Yutzupino y los Ceibos, siendo el río Jatunyaku el cuerpo hídrico mayormente afectado. La minería ilegal en este caso se da a cielo abierto, mediante la utilización de retroexcavadoras, así como la utilización de equipos como generadores eléctricos y bombas de succión. Para los insumos de combustible, se utilizan estaciones de servicio ubicadas en la ciudad de Tena.

La minería ilegal se presenta en varios casos en concesiones mineras; existen 76 derechos mineros suspendidos en Napo, de los cuales 26 corresponden a minería metálica de concesiones otorgadas (funcionario MERNNR, 2022). Además de la minería ilegal de concesiones, se presenta la minería ilegal en el Parque Nacional Llanganates y la Reserva Ecológica Colonso Chalupas (véase Figura 4).

Nota. Apoyo con base en MAATE, ARCERNNR, PN, 2022.

Figura 4 Enclave productivo ilegal centro-amazónico

Existen colectivos antimineros que buscan evitar la extracción de minerales; incluso, han establecido acciones de protección respecto de los derechos de la naturaleza, resaltando la importancia de la selva amazónica, la deforestación y cuerpos hídricos. No obstante, en Yutzupino son muchas más personas, incluyendo ciudadanos de nacionalidad venezolana y colombiana, que se interesan por el trabajo en la minería ilegal. Asimismo, se alertó la presencia de comunidades indígenas aledañas en la zona y denuncias de colectivos mineros al exgobernador de Napo, por ser dueño de retroexcavadoras utilizadas para minería ilegal (Alvarado, 2022).

Es conocido el alquiler de maquinaria y el cobro de peaje para entrar a Yutzupino. En esta zona, una organización delictiva conformada por extranjeros y ecuatorianos está a cargo de este servicio, puesto que entrar ahí era rentable para los mineros ilegales quienes hacían 1750 dólares diarios (Primicias, 2022). Ciudadanos de nacionalidad colombiana son los que alquilan la maquinaria, además de existir la complicidad de políticos, fiscales y funcionarios en Yutzupino. Esta actividad es tan rentable como peligrosa, por el registro de muertes de mineros ilegales, donde compraban el silencio de los familiares de las víctimas pagando entre 5000 USD y 10 0000 USD (PLAN V, 2022).

En febrero de 2022, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional intervinieron en Yutzupino en el denominado operativo “Manatí”, decomisando más de 100 retroexcavadoras. Llama la atención que, según la Fiscalía, algunas maquinarias decomisadas pertenecerían a gobiernos seccionales, por ejemplo, una retroexcavadora tendría sellos del municipio de Yantzaza (Alvarado, 2022). Se observaron nexos en su momento con la Prefectura de los Ríos, la Alcaldía de Arosemena Tola, Alcaldía de Archiona, asambleístas por Napo (PLAN V, 2022); también se observó la existencia de maquinaria con logotipos del GAD Provincial de Esmeraldas (fuente reservada, 2022). Esto da cuenta del grado de participación de actores políticos en actividades de minería ilegal.

Tras la intervención en Yutzupino, no se complementaron los procesos penales, no existió el respaldo de la Judicatura de Napo y no se hallaron a los mineros en delito flagrante por la fuga de información previa a la operación (Alvarado, 2022). Este golpe se dio en una primera fase de un proceso penal, pero solo se sugieren acciones administrativas frente a titulares mineros. Para la aplicación del proceso de determinación de daño ambiental, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) y el Programa de Reparación Ambiental y Social (PRAS) deben conocer si la minería es ilegal o legal e identificar sus responsables (funcionario MAATE, 2022).

Tras la explotación minera, el material mineralizado se vende a comerciantes que trabajan cerca de dicha actividad. Existen sitios de compra y venta de oro en Napo y su precio es más asequible que en las grandes ciudades. Por ejemplo, en el 2022, las actividades ilegales se intensificaron por el alza del precio del oro, que incidió en un aumento del gramo de oro de 35 USD a 43 USD en la zona (Panchana, 2022). Esta venta y compra del oro permite su incursión en un mercado legal, a pesar de haber sido obtenido ilegalmente.

En este enclave, en particular, se puede evidenciar formas de gobernanzas locales ejercidas por grupos familiares, así como la presencia de organizaciones criminales y explotación laboral de quienes ejercen control sobre el territorio, determinando quién ingresa al mismo y la interacción con gobiernos locales y funcionarios públicos, que se benefician por intermedio del Estado de las actividades mineras ilegales.

Enclave productivo ilegal sur-amazónico

Este enclave abarca parte de las provincias de Morona-Santiago y Zamora Chinchipe. En Morona-Santiago se observa minería ilegal, principalmente aurífera, en las parroquias: Bomboiza, Gualaquiza, San Carlos de Limón, San Jacinto de Wakambeis y Santiago de Panantza. El tipo de minería se da a cielo abierto, por medio de retroexcavadoras, clasificadoras tipo Z, motores de succión y generadores eléctricos. Estas maquinarias las compran los inversores que tienen capacidad económica, que generalmente están asociados con dirigentes de los pueblos y nacionalidades indígenas y cuentan con seguridad de las comunidades indígenas (fuente reservada, 2021) (véase Figura 5).

En este enclave específico, los pueblos y nacionalidades indígenas representan un punto de análisis fundamental, en parte por la existencia de un Comité Interfederacional que reúne a varias nacionalidades indígenas, Shuar y Achuar, que cuentan con más de 70 asociaciones, más de 120 comunidades y alrededor de 177 000 miembros que se reúnen para tomar decisiones respecto de la minería en territorio Shuar y Achuar. Específicamente, en noviembre de 2020, estas asociaciones dispusieron suspender toda actividad minera y el abandono de las empresas mineras en los territorios Shuar y Achuar en Morona-Santiago.

Se observa oposición comunitaria frente a las actividades mineras, donde se ha dado el bloqueo de carreteras, secuestros a trabajadores de empresas mineras, así como la toma y quema de campamentos por grupos armados, como se dio en el 2020, en las instalaciones de la empresa minera EXSA; o las acciones que se suscitaron para la declaratoria del Estado de Excepción en Morona-Santiago en el 2016. El porte de armas es común en las comunidades por sus actividades ancestrales de cacería, pero estas son usadas en varios casos para resguardar las actividades de minería ilegal.

Respecto de Zamora Chinchipe, las actividades de minería ilegal se dan en Zurmi, Guayzimi, Nankais, Nuevo Quito, Los Encuentros y Yantzatza. Aquí se encuentran clasificadoras, motobombas y retroexcavadoras, el tipo de minería se da a cielo abierto y también se evidencia minería subterránea, la cual se hace sin estudios ni actividades realizadas técnicamente. Todas estas actividades de extracción, incluye desde el 2021 la presencia de “Los Lobos”, quienes efectúan asesinatos, extorsiones y secuestros para mantener un control de la explotación minera en la zona.

En este caso, se mantienen las actividades de minería ilegal por parte de algunos ciudadanos de nacionalidad Shuar y también se presentan trabajadores de compañías mineras cerradas anteriormente, que trabajan principalmente en el sector de la Gabarra y la Herradura (fuente reservada, 2022). Asimismo, en esta provincia incurren en actividades mineras ciudadanos de otras nacionalidades, como venezolanos, colombianos y peruanos. Por otro lado, si bien existe un control de las Fuerzas Armadas en el cantón de Yantzaza, en este enclave existen garitas de control con gente organizada. Solo en Alto Nangaritza y Chinapintza existen entre 100 y 150 retroexcavadoras, todo esto con respaldo de las comunidades (Primicias, 2022). Si bien existen yacimientos de plata y cobre, el mineral principalmente extraído y procesado es el oro, que se envía para su procesamiento a la provincia de El Oro.

Enclave productivo ilegal suroeste

El último enclave mantiene su concentración en las provincias de Azuay, el Oro y parte de Loja. En Azuay, los puntos se concentran en las parroquias de Molleturo y Camilo Ponce Enríquez. Mientras que, en el Oro, la mayoría de los puntos de minería ilegal se observa en Zaruma y Portovelo, específicamente en sus parroquias urbanas o cabeceras cantonales del mismo nombre (véase Figura 6).

Nota. Apoyo con base en MAATE, ARCERNNR, IIGE, PN, 2022.

Figura 6 Enclave productivo ilegal suroeste

En Ponce Enrique, la mayor parte de la minería ilegal se realiza a cielo abierto y subterránea. Para ello, utilizan maquinaria, generadores eléctricos, clasificadoras, taladros, dinamita, mercurio, nitrato de amonio y motosierras, que van de la mano con la deforestación. Existe también contaminación de los cuerpos hídricos en los ríos Negro, Tenguel y Guanache. La contaminación de cuerpos hídricos por minería en Azuay tomó tal relevancia, al punto que se aprobó una consulta popular en febrero de 2021, donde se prohibió la explotación minera en cinco afluentes hídricos.

La presencia de grupos armados, principalmente el incremento de muertes violentas en estas zonas, está relacionada con la actividad minera. En agosto de 2022, un grupo de delincuentes sometieron a tres policías y se llevaron su patrullero (Primicias, 2022). La presencia de grupos armados, entre ellos “Los Lobos”, se da también a lo largo del transporte del material mineralizado que es llevado en sacos de yute en camiones y volquetas hacia Zaruma y Portovelo donde se encuentran las plantas de beneficio.

Los grupos de mineros ilegales conocidos como ‘sableros’, realizan minería subterránea, ingresando a las bocaminas en las mañanas a recolectar material aurífero y salen en la noche con la complicidad de campaneros. Los sableros ingresan por bocaminas que no se han cerrado, por ductos que se ubican dentro de las casas en el casco urbano. Se ha observado que los mineros utilizan concesiones cercanas a la zona de exclusión para poder acceder por vía subterránea (fuente confidencial, 2022). Se acusa a los exalcaldes de Ponce Enríquez en la extracción ilegal de minerales, puesto que han evitado la presencia de las instituciones de control por motivos de la propiedad privada de las concesiones (Prensa Minera, 2022).

Finalmente, en Zaruma y Portovelo se concentra la mayor cantidad de minería ilegal industrializada del país. Esta actividad se ejecuta hace más de 50 años por mineros ilegales en complicidad con los habitantes y, en ocasiones, dueños de concesiones mineras en ambos cantones. Al igual que en Ponce Enríquez, los mineros ingresan a Zaruma por una serie de bocaminas a recolectar material aurífero. En este sector se concentran las plantas de beneficio que son utilizadas tanto para actividades legales, como ilegales por intermedio de pagos a los dueños de las maquinarias.

Hasta el momento se registran seis socavones, no todos son visibles, pero siguen la ruta de las galerías (funcionario IIGE, 2022). La Figura 6 da cuenta de algunos de los socavones que han surgido producto de la minería ilegal, pero también se observan las piscinas relaveras de material minero, así como las estructuras de las plantas de beneficio. Dichas plantas cobran por procesar material minero, sin conocer el origen lícito o ilícito del material, ni emiten facturas.

Este enclave es altamente preocupante para el Estado ecuatoriano por el hundimiento registrado en la ciudad de Zaruma, así como los decretos de estados de emergencia emitidos en esa ciudad por la nocividad de la minería ilegal en el sector.

Conclusiones

Los enclaves productivos basan sus actividades en la explotación y producción de commodities en un espacio geográfico determinado que, por su participación creciente de organizaciones criminales como “Los Lobos”, ha constituido en Ecuador un modelo neoextractivista de gobernanzas criminales, enfocado a incrementar sus rentas ilegales. La relación entre gobernanzas criminales y los cuatro enclaves productivos descritos, permite observar una serie de hallazgos en Ecuador, en el que se interrelacionan una serie de actores criminales, funcionarios públicos, políticos de turno, así como la complicidad de ciertos pueblos y nacionalidades indígenas que protegen las zonas donde se observa la minería ilegal.

La relación entre gobernanzas criminales y enclaves productivos de la minería ilegal en Ecuador, traen a discusión algunos elementos distintivos. Primero, los enclaves guardan una conexión o cercanía en la frontera ecuatoriana. Precisamente, la debilidad estatal o la ausencia de aplicación de la ley en espacios fronterizos, es aprovechada por organizaciones criminales para ejercer una gobernanza paralela y un proceso de autoridad en las comunidades orientado a la maximización de la renta. Segundo, si bien la presencia estatal es deficiente, en los cuatro enclaves productivos analizados se observó la corrupción o participación directa o indirecta de funcionarios públicos o políticos que ejercen la autoridad política en dichos entornos que habilitan estos enclaves. Ante la ausencia de autoridad formal, se concluye que las gobernanzas, en torno a las actividades de minera ilegal, se caracterizan por la legitimidad de una o varias organizaciones criminales que ejercen control y mantienen normas y autonomía sobre los territorios en concurso con la corrupción; asimismo, generan servicios conexos dentro de los enclaves e incurren en ingresos extraordinarios provenientes de los mineros ilegales de pequeña escala.

La incidencia y el crecimiento de las gobernanzas criminales, alrededor de los enclaves productivos de la minería, también están directamente relacionados con la baja presencia del Estado. Además de la omisión, la inseguridad jurídica, la falta de jueces y fiscales, de sentencias, de actualización de leyes, creación de protocolos y reglamentos y la complicidad de los funcionarios públicos de todo nivel, facilitan las actividades económicas ilícitas en los enclaves productivos y, a la vez, refuerzan el sistema neoextractivista de las gobernanzas criminales que se establecen en torno a ellas.

La minería ilegal tiene una clara ventaja sobre otros delitos, al ser su producto final minerales metálicos que ingresan en economías legales. Esta relación entre la ilegalidad con la legalidad del negocio, representa un sistema neoextractivista criminal que está conectado con la complicidad o ausencia de políticas de los poderes del Estado, los gobiernos seccionales, los pueblos y nacionalidades indígenas, así como las empresas privadas como ferreterías, concesionarias, gasolineras, plantas de beneficio, dueños de concesiones mineras, entre otros negocios formales que forman parte de la cadena de valor de la minería ilegal y sobre los cuales no existen suficientes investigaciones fiscales ni la trazabilidad de su destino.

Finalmente, se concluye, en la comparación, que la rentabilidad de la minería ilegal en Ecuador es superior a los ingresos estatales por esta actividad extractiva. Al contrastar los ingresos estatales de la minería legal, frente a las ganancias aproximadas por este delito, se concluye que la minería ilegal tiene el potencial de mover más dinero que la minería legal en Ecuador1.