1. Introducción

Al cultivar el maíz, el hombre también se cultivó.

Las grandes civilizaciones del pasado y la vida misma de millones de mexicanos hoy tienen como raíz y fundamento al generoso maíz.

Guillermo Bonfil Batalla

El maíz. Fundamento de la cultura popular mexicana (1982)

La historia de la alimentación es un campo disciplinar que actualmente está despuntando en la historiografía mexicana y latinoamericana. Por el momento, se puede afirmar que no existe aún una o varias obras que reúnan las contribuciones a la historiografía de la alimentación que en los últimos años se han hecho desde diferentes puntos de la región. Como bien señalan Asfora y Saldarriega, sólo el estudio de Jeffrey Pilcher «Five Hundred Years of Fusion: Histories of Food in the Iberian World» (2012), ha hecho una clara sistematización de algunos estudios que analizan distintos aspectos de la historia de la alimentación en Iberoamérica1; sin embargo, aún existe un vacío historiográfico en torno a conocer cuáles han sido los intereses dentro de este campo de estudio. Ha habido esfuerzos desde diferentes disciplinas que, han primado periodos, espacios y temáticas particulares, según los intereses perseguidos, han logrado conformar un campo interdisciplinar que conjuga la dimensión cultural y material de la alimentación2. De este modo, para estas últimas dos décadas es posible reconocer un innovador movimiento historiográfico en torno a dicho tema en América Latina que va adquiriendo una mayor profundidad. Por ahora, se pueden señalar tres grandes temáticas en las que los diversos trabajos e investigaciones se han concentrado: alimentos ancestrales y alimentación en la historia colonial; alimentación, sistemas productivos y modernización en los siglos XIX y XX; y la relación entre alimentación, cocina e identidad. En este sentido, este artículo se inserta en la segunda vertiente de esta historiografía, ya que analiza cómo los Estados modernos del siglo XX en América Latina, dirigidos por las clases gobernantes y las élites intelectuales, comenzaron a intervenir en la dieta de las clases populares y proletarias, al criticar y emprender políticas para modificarla, cuyo fin era la higienización de prácticas consideradas adversas para el pleno desarrollo socioeconómico de las naciones3.

Este artículo estudia el maíz en México durante el periodo de 1937 a 1961, a partir del discurso y control estatal del que fue objeto para incentivar su cultivo y consumo a fin de convertirlo en producto susceptible de exportación, ya que al ser el alimento ancestral y de subsistencia de la mayoría de la población mexicana podía estimularse su producción, a fin de conseguir una autosuficiencia alimentaria y réditos agrícolas que financiarían la expansión de la industria nacional.

Tanto en México como en América Latina las dietas indígenas se criticaron con fuerza a finales del siglo XIX y principios del XX, ya que se utilizaron preceptos no comprobados de las incipientes ciencias de la química y nutrición, para demeritar alimentos ancestrales en beneficio de otros como la carne y la leche, que se promovieron por sus supuestas mejores cualidades nutritivas y, claro está, por el desarrollo industrial que prometían. El maíz, al ser el alimento de subsistencia de las clases campesinas, indígenas y populares de México pronto se le imputaron cualidades perniciosas que jugaban en contra del progreso del país. Esta idea tuvo un revés con la lucha revolucionaria y el proyecto moderno de Estado que emanó de ella, pues convirtió al grano en una de las bases de la cultura mexicana. No obstante, la dimensión simbólica del maíz no fue suficiente para impulsar su producción y consumo, sino que se hizo necesario modernizar el campo tanto en herramientas, como en hábitos, que crearan ciudadanos productivos y comprometidos con los intereses económicos del Estado. Por ello, fue necesario que los gobiernos desplegaran estrategias e instituciones a fin de controlar el cultivo y consumo de los alimentos básicos, principalmente el maíz, para asegurarse de que se siguieran las directrices fijadas para alcanzar las metas productivas planteadas.

De este modo, el objetivo del artículo es analizar cómo algunos procesos políticos, económicos y tecnológicos de mediados del siglo XX fueron importantes para que el maíz fuera considerado el grano nacional y legado cultural, ya que su cultivo, producción y consumo no sólo otorgaría identidad a la sociedad mexicana, sino que lo convertiría en la base de su economía agrícola. Para construir esta reflexión se utilizó prensa en donde se debatía la importancia del maíz en la alimentación nacional y sus cualidades nutritivas, también se hizo uso de obras de la época que hablaban del grano a través del discurso sanitario y agrícola; de igual modo, se emplearon fuentes secundarias que abordan el tema del maíz, la investigación agrícola y la economía política en el periodo de estudio. La estructura del texto es de cuatro apartados. El primero, recupera las controversias sobre el maíz en la cocina mexicana y la forma en que se criticó su supuesta inferioridad nutricional en las décadas de 1920 y 1930. El segundo, aborda la manera en que los gobiernos constituyeron una red institucional para intervenir en el mercado de maíz regulando su producción, abasto y consumo. En el tercer apartado, se plantea cómo los estudios de nutrición de los años cuarenta lograron comprobar los grandes nutrientes del grano y desterrar los prejuicios científicos en su contra, aunque no del todo los sociales. Por último, se remata la reflexión con la idea en torno al uso de la dimensión ancestral del maíz, para estimular su cultivo y consumo a partir de la promoción institucional que enaltecía su importancia en la cultura nacional como alimento de subsistencia, que constituía un legado cultural que reivindica lo ancestral.

2. El maíz en la alimentación popular mexicana

Desde finales del siglo XIX, la alimentación se relacionó con las ideas en torno al progreso y desarrollo material de la nación. Estos argumentos hallaron su impulso en algunos intelectuales de la época como Fernando Bulnes, quien encontraba la explicación del atraso de México, frente a las naciones europeas y Estados Unidos, en la endeblez de su población indígena y mestiza. En su obra El porvenir de las naciones hispanoamericanas (1899), haciendo uso de parámetros de la emergente ciencia de la nutrición y de la química, dividió la humanidad en tres razas de acuerdo a su alimento base: el trigo para Europa y Norteamérica, el arroz para Asia y el maíz para América. Bulnes aseguraba que el consumo de maíz sólo había logrado pacificar a los indígenas y contribuido a su resistencia por civilizarse4. A partir de este tipo de obras, ya que hubo varios autores que respaldaron el argumento de Bulnes, se puso a discusión la idea de que la dieta de la población tenía un papel importante en el progreso nacional5. Fue significativo el uso del lenguaje de la química porque impregnó un carácter científico a estas aseveraciones. De este modo, el concepto de nutrición se convirtió en elemento importante del discurso de las élites y de los gobiernos, que consideraban necesario modificar la alimentación popular de la mayoría de los mexicanos, basada en alimentos autóctonos como el maíz, frijoles, chile y pulque, porque la definían como insuficiente, incorrecta e insalubre que sólo contribuía a la holgazanería y con un potencial para la degradación social; era llamada popular porque se refería al consumo generalizado de las clases sociales bajas, concepción que no se modificó hasta la década de 1960. Las élites porfirianas, y luego posrevolucionarias, desplegaron un discurso a favor de una dieta basada en el consumo de carne, pan y leche, mientras desconocieron el consumo tradicional de maíz.

De esta manera, a la alimentación popular, basada ampliamente en maíz y en una diversidad de otros tipos de alimentos que no se consideraban 'nobles' o de gran aporte, se le adjudicó una inferioridad nutricional desde finales del siglo XIX y en la primera década del XX. Se trató de aumentar la producción y consumo de trigo en detrimento del maíz, cuya finalidad sería que el pan sustituyera a la tortilla y a los platillos hachos a base de maíz en la cocina mexicana. No obstante, esta medida no fue exitosa debido a que la producción triguera se destinaba a la exportación, dejando poca oferta para el mercado nacional, mientras que las tierras en manos de los campesinos indígenas y mestizos se utilizaban en la producción de maíz para el autoconsumo y el abasto de mercados regionales, en los que se intercambiaba el grano por otros productos como frijol y hortalizas6.

A pesar de que hubo prensa que se dedicó a difundir al trigo como alimento bondadoso y nutritivo, su consumo no se incrementó como se esperaba, a tal punto que no logró rivalizar con el maíz; sin embargo, sí provocó que se combinara con otros ingredientes tradicionales para formar nuevos platillos, por ejemplo, la torta. Este alimento se convirtió en una variante del taco en que el guiso se agregaba a un bolillo, o pan francés, en lugar de una tortilla de maíz. Su bajo costo permitió que se popularizara entre las clases de bajo ingreso de las ciudades, para las que significó una alternativa rápida y accesible de alimento mientras cumplían sus jornadas laborales7. La torta fue la subversión del discurso de las élites y el gobierno, ya que no reemplazó a la tortilla, sino que el pan fue apropiado e integrado al repertorio popular de la cocina mexicana.

Ante estos intentos, hubo personajes que defendieron la dieta basada en el maíz como elemento esencial del pueblo mexicano, uno de ellos fue Andrés Molina Enríquez, quien sostuvo la idea de que sólo alimentándose de maíz los indígenas habían sido capaces de trabajar y luchar a lo largo de la historia del país, pues señalaba que los problemas nacionales no se hallaban en el reemplazo del maíz por el trigo, sino en la desigualdad de la riqueza provocada principalmente por el poco acceso a la tierra y la concentración de la misma en unas cuantas manos, lo cual agudizaba que los mexicanos no tuvieran la oportunidad de aumentar y diversificar su régimen alimentario8.

Luego de las desazones que provocó el conflicto armado de 1910 a 1920, comenzó una etapa de revalorización del maíz como grano nacional auspiciado por los regímenes posrevolucionarios, que constituyeron un discurso a favor del mestizaje en que el maíz era su centro rector. Durante la década de 1920, la alimentación tomó un lugar importante en los debates que se dieron sobre la nueva orientación social que asumiría el país, debido a que el proyecto de modernización de México debía comenzar con la integración de las comunidades indígenas, al mismo tiempo que difundir los nuevos valores nacionales revolucionarios a la población campesina y urbana. A través de proyectos como las Misiones Culturales, cruzadas educativas en el campo a cargo de la Secretaría de Educación Pública dirigida por José Vasconcelos, se diseñaron programas enfocados a modificar los hábitos alimentarios de la población rural con base en medidas sanitarias e higiénicas en la elaboración y preparación de alimentos, en donde participaron maestros, médicos y enfermeras que tradujeron el discurso científico en sentencias breves y consejos para mantener la salud y economía doméstica.

Pareciera que en ese periodo la acción se había centrado en la dimensión sanitaria de la dieta; sin embargo, la disputa entre la importancia del maíz como el alimento mexicano por excelencia aún distaba por concluir. En los años veinte, se dieron polémicas en la prensa en torno a los valores nutricionales de la alimentación popular, misma que se seguía considerando como basada en el maíz y en alimentos producidos en las parcelas de autoconsumo, y su impacto en el desarrollo material del país. Algunos intelectuales y cocineros argüían que era impensable que la cocina nacional tuviera raíces indígenas, debido a que hacía uso de alimentos poco nobles, como insectos y animales pobres de carnes, además de una carencia de originalidad frente a otras cocinas como la francesa y española9. Hubo otros que defendieron la idea de la culinaria como elemento constitutivo de México y que tenía un valor igual al de cualquier otra cocina europea, por lo que se hizo énfasis en la diversidad de productos que el pueblo azteca utilizó para alimentarse además del maíz, se señaló como ejemplo las crónicas en donde se describían los banquetes de Moctezuma y las descripciones del mercado de Tlatelolco10. A partir de ello, otros intelectuales se sumaron a las opiniones a favor de la alimentación mexicana, rescatando aportes indígenas hechos al mundo como el uso del chocolate11. Asimismo, se destacaron, a través de recetarios antiguos, los platillos que México había producido y que estaban ligados con su historia, por lo que se pedía que tanto las tortillas, el mole de guajolote, el arroz a la mexicana, entre muchos más, se les otorgara una distinción nacional12.

En la década de 1930, los debates continuaron y el maíz en la alimentación de las clases populares seguía siendo un tema controvertido por su íntima relación con la construcción cultural y el desarrollo económico del país. Aún había declaraciones por parte del gobierno de la necesidad de corregir la mala dieta y la falta de educación del pueblo mexicano. Varios médicos y sanitaristas se unieron al pedido de realizar campañas educativas en el campo para lograr sustituir el maíz por el trigo, así como para denunciar que los problemas de desnutrición podían causar otros males más graves. Igualmente, aparecieron promotores de la cocina mexicana que argumentaron que era la segunda más rica del mundo y debían valorarse las contribuciones hechas a otras cocinas, por ejemplo, el gran uso del jitomate en los platillos italianos13. Estas declaraciones desencadenaron que se hiciera énfasis en otras aportaciones mexicanas en el campo culinario, como el cacao, el chile, la calabaza y la vainilla. En esta época surgieron figuras prominentes de la culinaria nacional como fue el caso de Josefina Velázquez de León, quien a través de sus trabajos como maestra de cocina y escritora de recetarios logró difundir elaboraciones de distintas regiones del país, que legitimó un inventario culinario con los motes tradicional y nacional, incluso fue la primera en promocionar la cocina en la radio y en la incipiente televisión del país14. Gracias a estos esfuerzos, gradualmente, la postura de los apologistas de la cocina mexicana fue ganando terreno frente a sus críticos, así que el argumento opositor se centró en el valor nutricional que antojitos y tacos podían hacer al organismo, así como en la higiene de las prácticas alimentarias de las clases sociales populares.

En este sentido, durante la administración de Lázaro Cárdenas (1934-1940), utilizando el primer plan sexenal para la presidencia, se implantaron medidas en torno a la alimentación basada en maíz, influenciadas por los conceptos de salud, higiene y nutrición. Grupos de médicos, eugenistas e intelectuales hicieron llamados al gobierno para tomar conciencia de los problemas que la dieta popular encerraba, así como para educar a la población, en aras de convertirla en ciudadanos responsables, para que adquiriera prácticas básicas de higiene y sanidad. Junto a estos profesionales, la labor de antropólogos, quienes se habían develado como los expertos que conocían las herramientas para incorporar a los grupos indígenas al proyecto de nación, fue indispensable al momento de crear programas para higienizar a la población rural, pues conocían las maneras en que se podía entrar a la comunidad y entablar diálogos con las autoridades de la misma para no crear sospechas ni resquemores15.

Estas ideas convergieron con la acción del Departamento de Salubridad Pública, instancia que contó con un aumento en su presupuesto durante el cardenismo. Sus principales acciones fueron el establecimiento de centros y brigadas ambulantes de higiene rural que diseñaron programas contra los hábitos alimentarios que se señalaron antihigiénicos. Se creó la cartilla de salud como un instrumento para la promoción de la salud, ya que en ella se instaba a hacer ejercicio y llevar una buena alimentación a través del consumo abundante de frutas y verduras, al mismo tiempo que daba consejos saludables para la cocción de carnes al hervir o asar en lugar de freír16. Aunque en la prensa continuaron las opiniones encontradas sobre el valor de la alimentación mexicana a través de sus ingredientes, para mediados de la década de 1930, el discurso gubernamental se centró en su dimensión sanitaria que derivó en la nutricional, ya que se promovió la idea de una buena salud con base en la adopción de buenos y sanos hábitos alimentarios al fomentar la preparación y consumo combinado de verduras, frutas, legumbres y carnes a fin de adquirir sus valores nutritivos17.

Estos esfuerzos se dieron a la par de una serie de medidas económicas que el gobierno cardenista comenzó a implementar para regular e intervenir el abasto de alimentos básicos, principalmente el maíz, reconocido ya como el grano base de toda la alimentación mexicana; tales disposiciones coadyuvaron a procesos significativos que impactaron la estructura productiva del campo y la constitución de la dieta de los mexicanos.

3. Control e intervención en la producción y abasto de maíz

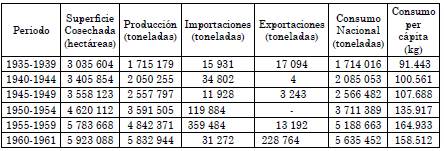

Con la consolidación del Estado posrevolucionario mexicano, representado por el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940), se reorientó el proyecto de desarrollo nacional que pasó de ser eminentemente agrícola a uno de iniciativa industrial. Para ello, se reformó la estructura económica y el sistema político a partir del reparto de tierras, la nacionalización de industrias (petrolera y ferrocarrilera), el corporativismo de obreros y campesinos, la creación de instituciones financieras estatales, la creación de una red de carreteras para el intercambio comercial, la restructuración del partido del Estado y el ensanchamiento del poder presidencial. Estas transformaciones conllevaron un aumento del gasto público, lo que generó, en 1937, un incremento en la inflación que se vio agudizado por la contracción de la economía mundial debido al periodo de entreguerras, con lo que hubo un desequilibrio en la balanza comercial que se tradujo en la caída de las exportaciones y en el aumento de las importaciones. En esta coyuntura fue necesario diseñar instrumentos políticos para impulsar las exportaciones de productos agrícolas y asegurar el abasto en el mercado interno. Bajo este interés estatal, se pregonó la búsqueda del bienestar social a través de políticas públicas, cuyo objetivo fue beneficiar a la población al incentivar el empleo y mejorar las condiciones de vida. Algunas de estas tuvieron una estrecha relación con la alimentación, específicamente, la intervención del Estado en la regulación de los precios y el abasto de los productos básicos.

El papel del Estado como interventor en el mercado de alimentos se dio en una situación de producción y distribución ineficiente que provocó el aumento de los precios causada, en gran parte, por los intermediarios quienes controlaban el abasto y fijaban precios altos para productos escasos. Mientras que, en las ciudades los habitantes pagaban altas sumas por maíz y trigo, los agricultores recibían un precio bajo por la venta de sus cosechas, lo que deterioró su ingreso18. Para resolver esta problemática, así como la figura del intermediario, fue que el Estado resolvió crear instituciones dedicadas a la regulación e intervención. La primera fue el Comité Regulador del Trigo, instaurado el 22 de junio de 1937; sus funciones consistieron en importar y vender trigo para satisfacer las necesidades de consumo interno, crear una reserva del grano y regular su precio a partir del crédito para estimular su producción y almacenamiento19. La creación de este comité fue resultado de la organización de productores trigueros que se movilizaron para protestar en contra del alza de los costos del transporte; ya que estos demandaban que el gobierno apoyara la importación de maquinaria agrícola, la reducción de impuestos y la aplicación de subsidios para elevar la producción. Con el apoyo de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), que llamó a la formación del Frente Popular Mexicano contra la Carestía y el Comité de Acción contra la Vida Cara, se demandó al gobierno combatir la especulación de precios y a organizar a la población contra la escasez de alimentos básicos como el trigo y el maíz20. El comité ganó credibilidad frente a estos movimientos populares al importar 87 000 toneladas de trigo con lo que aminoró la escasez, satisfizo parte de la demanda interna y estableció precios estables con lo que logró disminuir los precios21.

Gracias a la buena opinión pública sobre este comité, en 1938, se decidió ampliar sus funciones y alcances, por lo que se transformó en el Comité Regulador del Mercado de las Subsistencias, que regularía no sólo el precio y abasto del trigo, sino del maíz, frijol y arroz22. Esta decisión fue consecuencia de los buenos resultados que mostraron cómo una política de fomento a la producción podía impulsarse con gasto público. Así, se planteó que habría mayor apoyo a los productores de alimentos, a través de una política crediticia flexible y enfocada en el sector ejidal, habría reducción de las tasas de interés, se impulsaría la organización de cooperativas y se actuaría de forma punitiva con los acaparadores y especuladores23. La instauración del Comité de Subsistencias estuvo enmarcado en uno de los sucesos cismáticos de la historia de México: la expropiación petrolera. El Estado previno que la reacción ante este hecho fuera negativa y que se utilizara el bloqueo comercial y la imposición de sanciones fiscales que sólo agudizarían el abasto alimentario del país; sin embargo, el arranque del comité sí enfrentó la presión que había generado la expropiación, ya que, con el descenso de las exportaciones y la devaluación del peso, la escasez comenzó a aumentar, provocando un descontento social generalizado. Esta difícil situación se agudizó debido a la sequía que arruinó gran parte de las cosechas de maíz y trigo, alzando los precios debido a la especulación. Para contrarrestar los efectos negativos, el Comité de Subsistencias comenzó a abrir expendios en donde se vendía maíz y trigo a la población a precios mínimos. Con el tiempo, estas medidas comenzaron a impactar de manera positiva al mantener los precios estables y al contar con el apoyo de las tiendas sindicales de la CTM y las cooperativas de la Confederación Nacional Campesina (CNC)24. También el Comité entabló relaciones comerciales con asociaciones de productores agrícolas, que tenían una organización y capacidad de producción constante; incluso buscó relacionarse con ejidatarios, aunque esto fue complicado debido a que muchos campesinos seguían en un nivel de subsistencia, su producción era de autoconsumo y no entraba al mercado. En cuanto a la distribución y venta de las llamadas subsistencias (maíz, trigo, frijol y arroz), se relacionó con comerciantes mayoristas a través de los Almacenes Nacionales de Depósito S. A. (ANDSA)25.

A inicios de la década de 1940, la producción agrícola comenzó a desestabilizarse, mientras que la planta industrial mostraba un crecimiento sostenido, este hecho influyó en que el Estado otorgara mayor control al Comité de Subsistencias sobre los precios y el abasto, para paliar los efectos de estos cambios productivos en cuanto al ingreso y consumo de la población. No obstante, esta intervención estatal que buscaba crear condiciones para una economía regulada y no vinculada a los ciclos del mercado, la participación de la sociedad civil y la relación del Estado con los sectores obrero y campesino no logró desarticular sus principales obstáculos como lo eran el intermediarismo y la oposición del capital privado26.

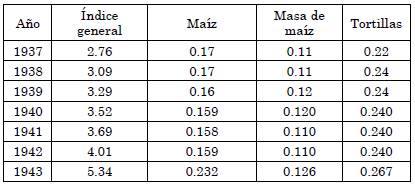

Durante los gobiernos de Manuel Ávila Camacho (19401946) y Miguel Alemán (1946-1952), la intervención estatal en el mercado de alimentos básicos se vio reforzada con el proceso de la modernización agrícola, que tendría un gran impacto en la transformación de la estructura del sistema productivo nacional, especialmente, en el cultivo y consumo de maíz. La participación de organismos internacionales fue importante en este proceso. Claro ejemplo de ello fue la instalación de la Oficina de Estudios Especiales (OEE) en 1943 dentro de la Secretaría de Agricultura y Fomento, con fondos de la Fundación Rockefeller, por lo que fue una instancia semiautónoma desde donde se coordinó un programa agrícola basado en la tecnificación y modernización a través de estudios para el mejoramiento de suelos, cultivos y técnicas27. La OEE se enfocó en crear nuevas variedades de semillas y su adaptación a los suelos locales con el fin de aumentar la producción de cultivos alimentarios, específicamente, maíz y trigo. Sus esfuerzos pronto dieron resultados positivos al elevarse la producción maicera de manera sostenida hasta cubrir 3.8 millones de hectáreas en la década de 1940 (véase tabla 1). Este aumento se debió al uso de más tierra para el cultivo aunque con una mayor productividad debido a las innovaciones técnicas, lo que se tradujo en un incremento de los rendimientos generales28.

Cabe destacar que no sólo la OEE trabajó sobre el maíz, sino que fue importante la acción del Departamento de Estaciones Experimentales -que en 1947 se transformó en el Instituto de Investigaciones Agrícolas (IIA)-, centro en donde investigadores mexicanos buscaron cambiar la estructura productiva de base a partir de transformar las tierras campesinas en unidades de gran productividad. La importancia del trabajo del IIA fue la concepción diferente sobre la modernización agrícola del campo mexicano. Mientras la OEE consideraba esenciales las implicaciones macroeconómicas del aumento de los rendimientos en los cultivos de maíz y trigo, con base en la introducción de insumos y tecnología, es decir, para producir más volumen; el grupo de científicos nacionales de este instituto trabajaba para obtener semillas de maíz mejoradas, a través de la cruza de variedades locales que se adaptaran mejor a las zonas tradicionales de cultivo maicero, con lo que se podría producir más sin aumentar la frontera agrícola o la tecnificación, ya que tenían claro que la mayoría de los productores de alimentos se encontraban en tierras de temporal a nivel de subsistencia29.

De este modo, las acciones de la OEE y el IIA sobre la situación del maíz descansaban en intereses distintos. Mientras la primera apelaba a la importancia del aumento de los rendimientos de este grano para asegurar la autosuficiencia y el excedente para la exportación, el segundo tenía claro que la productividad, a pesar de ser un punto clave en el desarrollo agrícola, no era el asunto más urgente a resolver en ese momento, sino la adecuación de la investigación agrícola a las necesidades más apremiantes de los agricultores y a las condiciones materiales de las milpas tradicionales30. Cabe destacar que el sistema milpa, o de multicultivos, en los que se intercala el maíz con fríjol, calabaza, chile, quelites y demás plantas31, se utilizaba como la base del autoconsumo de los campesinos, por lo que no estaban interesados en cambiar a otros cultivos más rentables, sino que buscaban asegurar el alimento familiar. Este hecho implicó que el Estado buscara el control e intervención en la producción maicera a partir de aumentar la productividad y rendimientos de este tipo de unidades familiares -campesinos de tierras de temporal-, así como en la creación de un abasto urbano para su distribución y consumo a precios accesibles para la población con miras a su incorporación al mercado nacional.

Además del desarrollo de investigación y tecnología agrícola, desde finales de la década de 1930, y con mayor ahínco en los cuarenta, el abasto de maíz se vio beneficiado, por un lado, por la inversión en infraestructura carretera y la utilización del transporte automotor. Ayudó a conformar y consolidar mercados regionales y relaciones de intercambio comercial, es decir, llevó la producción a los consumidores. Una de las consecuencias primordiales fue la mayor circulación del maíz al incrementarse el volumen de producción, especialmente en los estados de Veracruz y Jalisco, entidades que contaban con una red de comunicaciones ferroviarias y carreteras, además de condiciones climatológicas, que las convertía en espacios de gran oferta del grano hacia otros lugares como la ciudad y el Estado de México. Según estimaciones, el 20% de abasto maicero se realizaba a través de ferrocarril (1.3 millones de toneladas), el 15% en transporte automotor y no debe olvidarse que el grano continuó llegando a los mercados en animales de tiro o a pie32 (véase tabla 1).

Tabla 1 Promedios de producción y consumo de Maíz en México (1935-1961)

Fuente: Hewitt, La modernización..., 104-105.

Por otro lado, fueron importantes los programas que desplegó el gobierno a través de las instancias que había creado para la regulación del mercado de alimentos básicos. Al respecto, el Comité de Subsistencias se transformó, el 18 de junio de 1941, en la Nacional Distribuidora y Reguladora S. A. (NADYRSA), cuyo objetivo fue regular los precios de los artículos de primera necesidad y materias primas para asegurar un ingreso fijo a los productores y un precio justo a los consumidores, ante la escasez y el encarecimiento33. Además, estableció un sistema de acopio y utilizó una red de transporte para productos. En 1943, la NADYRSA conformó una alianza con los Bancos Nacionales de Crédito Agrícola y Crédito Ejidal y la Compañía Exportadora e Importadora Mexicana S. A. (CEIMSA). Su meta fue proteger el abasto de alimentos básicos durante la guerra al adquirir a buenos precios productos como: maíz, arroz, fríjol y trigo; y mantener una reserva de granos e intervenir en el mercado evitando alzas injustificadas de precios y exportar los excedentes disponibles34. La amenaza bélica se agudizó con la sequía de ese año, por lo cual, el gobierno federal decretó que era obligación de todos los campesinos sembrar maíz en todas las zonas agrícolas, de no hacerlo se les aplicarían medidas punitivas como el retiro de créditos35. Esta disposición buscó almacenar materias primas para regular y satisfacer las necesidades del mercado urbano e industrial del país.

Fuente: Sara Aguilera Ríos y Juan José Saldaña, «Estado, comunidad médica e institucionalización de los estudios sobre nutrición en México (1937-1957)», en La Casa de Salomón en México. Estudios sobre la institucionalización de la docencia y la investigación científicas, coord. Juan José Saldaña (México: UNAM, 2005), 372.

A partir de la posguerra, con la administración de Miguel Alemán ya instalada, el control y regulación del maíz y otros cereales, por parte del Estado, se hizo mediante la incentivación de la producción, basada en los esfuerzos investigativos y experimentales de la OEE y el IIA, y a través de una política de mayor intervención, que se reflejó en la desaparición de la NADYRSA al transferir sus funciones a la CEIMSA paraestatal, que estableció una política de subsidios a productores y consumidores con base en los precios de garantía, créditos para el almacenamiento y transporte, así como la creación de tiendas en donde se comercializarían artículos básicos a precios fijos36. La instalación de estos establecimientos fue apoyada por las grandes centrales como la CTM y la CNC, lo que se consideró que los sectores populares se unieron al gobierno contra el alza de precios y los especuladores e intermediarios. Para finales de 1949, la CEIMSA había instalado 34 tiendas de mayoreo y menudeo para distribuir víveres a la población en la ciudad de México37. Este hecho llevó a la compañía, y al gobierno federal, a enfrentarse con un frente de empresarios, reunidos en las cámaras nacionales de industriales y comerciales38, que se habían posicionado en contra del decreto que confería a la CEIMSA la facultad de otorgar permisos de importación y exportación de productos restringidos y efectuar las operaciones necesarias. Desde la perspectiva de los empresarios, dicha medida era una clara política intervencionista. Eduardo Ampudia, gerente general de la paraestatal, declaró que la disposición tenía el único objetivo de abrir un frente contra la carestía y el desabasto, y no atentar contra la iniciativa privada39. No obstante, con ello, el Estado buscó constituirse en el intermediario de las operaciones comerciales entre el mercado interno y externo, con lo que ampliaría su base política y su poder económico. A pesar de la polémica que causó este decreto, el gobierno federal cedió ante la presión y lo derogó el 10 de febrero de 1950, dejando tranquilos a los empresarios y disconformes a las bases populares.

El abasto urbano de maíz siguió siendo primordial durante la década de 1950. El trienio de 1950 a 1952 fue marcado por una grave escasez de varios alimentos básicos, especialmente maíz y trigo, debido a las constantes sequías. Si bien México había tenido autosuficiencia maicera desde el sexenio de Lázaro Cárdenas, con el gran crecimiento industrial en la última década y la formación de grandes centros urbanos, hubo un incremento en la demanda de maíz por la población que iba en aumento, más de 25 millones de habitantes, así que las zonas productoras tradicionales se vieron rebasadas (véase tabla 1). De igual forma, la diversificación de la dieta y el deterioro del ingreso real fueron condiciones importantes en este periodo, provocando que la injerencia estatal se expandiera, con mayor tesón, hacia otros productos que comenzaron a importarse y abastecerse como huevo, leche en polvo, arroz, fríjol, entre otros. Cabe destacar que el salario mínimo en las zonas rurales para el periodo de estudio (1937 a 1961) osciló de 2 a 14 pesos con una inflación anual del 20%, mientras que el poder adquisitivo de la clase agrícola disminuyó hasta en un 46% y en la clase urbana en un 39%40.

Durante el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958), las tiendas al menudeo de la CEIMSA aumentaron, sobre todo en la ciudad de México, para sostener el abasto urbano no sólo de maíz, sino de esos otros artículos que ya se definían como subsistencias populares (véase tabla 2). A pesar de que los empresarios continuaron ejerciendo presión para que la paraestatal se retirara del comercio, el Estado aplicó un plan de emergencia que consistió en la ampliación de la capacidad de almacenamiento de la CEIMSA, a través de los ANDSA, y la colaboración de la CTM, para incentivar la compra de alimentos en las tiendas sindicales, abastecidas por la compañía, y de la CNC, que fomentaría entre los campesinos afiliados la producción de maíz, trigo y fríjol con precios de garantía41.

La reacción de los empresarios dedicados a los alimentos procesados, en torno a la intervención estatal en el mercado de granos, como el maíz y el trigo, fue invertir en la producción de otros bienes de consumo, en especial, en las harinas blancas que se utilizaban para las galletas y los panes o «pastelitos». Por ejemplo, grupo Bimbo (fundado en 1944) a través de su filial Marinela (establecida en 1957), y la firma Gamesa (1948), fueron las principales compañías alimentarias que se encargaron de producir y comercializar este tipo de productos, utilizando grandes cantidades de harina de trigo y azúcares42. Mientras la producción agrícola iba en descenso y los cultivos básicos eran desplazados por los rentables y de alto rendimiento, se aceleró la transformación de los patrones de la dieta mexicana, pues se había trastocado el tradicional consumo de carbohidratos del maíz y los frijoles, por las altas dosis de calorías proporcionadas por las harinas blancas, grasas y azúcares. A pesar de que la planta industrial se desarrollaba en las zonas urbanas del país, estos capitales no pudieron entrar totalmente al medio rural debido al estado deplorable de los caminos y a las rutas comerciales. Para los años de 1940 y 1950, el aumento en la inversión en infraestructura fue un gran estímulo para la industria de alimentos procesados, ya que ayudó a la creación de nuevos consumidores y mercados. La industria poco se preocupó por mantener precios accesibles de alimentos para la población, sino que su oferta impactó en el proceso de valoración y consumo de maíz, pues contribuyeron a que se acelerara el cambio del trigo por el maíz en ciertos sectores urbanos, y que el pan se volviera una alternativa a la tortilla.

Durante el resto de la década de 1950 y a pesar de la afrenta con la industria privada, la CEIMSA continuó diseñando estrategias para paliar los efectos de la escasez y desabasto, en particular en las ciudades donde el consumo era mayor, instaló nuevas tiendas e impulsó la creación de establecimientos de medio mayoreo, en las que se vendían artículos de primera necesidad a los comerciantes, que podían obtener líneas de crédito, para que así se abasteciera de mejor forma a la población y se evitara el alza de precios de los alimentos básicos43. Así, consolidó su participación en la regulación de precios y abasto de productos, tan sólo en el caso del maíz, adquiría el 20% de las cosechas nacionales al fijar precios de garantía44. Sus funciones cada vez eran mayores, así que, en 1961, durante el sexenio de Adolfo López Mateos, se liquidó y se fundó la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO).

La CONASUPO tuvo un enfoque distinto a la CEIMSA, ya que se interesó en los grupos de menor ingreso a través de subsidios al consumo de alimentos básicos -subsistencias populares- y de otros bienes como vestido y calzado; sin embargo, la CONASUPO se convirtió en una de las paraestatales con mayor poder económico y que permitió al Estado cobrar el capital político, que obtenían sus programas de regulación y control de todas las fases de la cadena alimentaria (producción, transformación, distribución y consumo), ya que era una opción para la población que cada vez más se encontraba en desigualdad socioeconómica. La complejidad de la CONASUPO rebasa el objetivo de esta reflexión45, no obstante, cabe destacar que fue un instrumento político de control e intervención que pretendió beneficiar a los consumidores con bienes subsidiados, entre estos el maíz, y también pregonó su interés en mejorar las condiciones de vida de los productores nacionales de alimentos, los campesinos. La historia demostró las complejidades y contradicciones de estos dos objetivos de la paraestatal. En este sentido, la intervención estatal en el cultivo y consumo de maíz prosiguió, tanto en los años cincuenta, como en los sesenta, con problemáticas relacionadas a la mediación entre el beneficio real de los productores y el apoyo a los consumidores, así como la influencia de la industria alimentaria en las directrices económicas; sin embargo, los agricultores y las clases sociales bajas fueron los menos favorecidos, aunque se encargaron de transformar el maíz, de alimento de subsistencia a un legado cultural a través de la cultura alimentaria, que refrendaron y resignificaron ante los embates productivos y de escasez.

4. Los avatares del discurso sobre el consumo de maíz: nutrición, alimentación y cultura

A la par de la intervención y regulación estatal en el cultivo y consumo del maíz, en relación con la investigación y modernización agrícola, se estaban desarrollando estudios de nutrición que vinieron a contribuir al debate en torno al grano, sobre sus valores nutricionales y la importancia social de su consumo. Cabe destacar que los esfuerzos por hacer de la alimentación un tema de la agenda política comenzaron propiamente con el plan sexenal de Lázaro Cárdenas (19341940), en el que se contempló la creación, en 1935, de la Oficina General de Higiene de la Alimentación dentro del Departamento de Salubridad Pública46. Esta oficina se centró en el control sanitario de los alimentos, al expedir recomendaciones sobre su consumo y estudiar las condiciones de nutrición de los individuos, a partir de estudios aplicados en comunidades campesinas47. El 13 de marzo de 1936, la oficina se constituyó en la Comisión Nacional de Alimentación (CNA) con funciones exclusivas para coordinar los trabajos de nutrición con especialistas en la materia, su dirección quedó a cargo de José Quintín Olascoaga48. La CNA fue vital para mantener activo el interés del Estado por analizar la llamada «alimentación popular» para corregirla en aras de la salud pública, cuyo fin era un impacto positivo en el proyecto productivo moderno que se estaba desarrollando. Asimismo, fue importante la actividad de la Secretaría de Asistencia Social, creada en 1937 y también conocida como Secretaría de Asistencia Pública, porque constituyó la Comisión de Dietética y Alimentación para encargarse de desarrollar encuestas nutricionales y cuadros alimentarios para trabajadores industriales y estudiantes. No obstante, fue hasta 1943, que comenzaron los análisis químicos de los alimentos populares, como el maíz, cuando la polémica revivió en relación con la importancia de este grano en la dieta nacional y su papel como mercancía del sistema productivo mexicano.

En este sentido, se debe plantear que si bien es cierto que desde finales del siglo XIX y principios del XX, en Europa, Estados Unidos y México, hubo críticas importantes, basadas en preceptos científicos y civilizatorios, hacia los patrones alimentarios de las clases bajas para controlar su consumo y justificar las directrices propuestas por las clases gobernantes para el desarrollo económico y social, no propiciaron condiciones para la mejora real de la dieta de estos grupos ni para su acceso a mejores alimentos. Esta premisa discriminatoria, e inclusive con lógicas racistas, centró su atención en el maíz, en el caso mexicano, al discutir sobre sus cualidades como alimento vital de la población. La controversia se concentró en que se le achacó al maíz la enfermedad de la pelagra49, se le intentó sustituir por otros alimentos (en especial, el trigo), se le acusó de ser un causante del atraso del país y se negó su capacidad nutritiva50.

En cuanto a la pelagra, hubo estudios, como el de Alfredo Ramos Espinosa de 1939, en donde se le identificaba al maíz como el principal productor de esta enfermedad, provocando males dermatológicos, gastroenteritis y hasta trastornos mentales51. A decir de Espinosa, una persona que se alimentara exclusivamente de maíz era propensa a sufrir dichos padecimientos; por tanto, lo consideraba un alimento incompleto por la poca calidad de sus proteínas. Igualmente relacionó la combinación del maíz con otros alimentos (carnes, huevo, queso, legumbres y verduras) en la elaboración de platillos con la ausencia de los síntomas de la pelagra, ya que complementaban los nutrientes que le hacían falta. Se puede apuntar que este estudio, aunque planteaba cálculos de vitaminas y minerales en las tortillas, no señalaba cuáles debían ser los valores mínimos nutricionales para lograr una dieta balanceada. De igual forma, pareciera que desconocía el estudio previo de Ismael Salas, quien, en 1863, demostró que las clases pobres, alimentándose de maíz, no sufrían de pelagra52. Hecho que se ratificó en l943 cuando investigadores pertenecientes a la Fundación Rockefeller, a través de la OEE, y de la Fundación Kellogg, se dedicaron a analizar si había deficiencias de vitaminas (pelagra) por la dieta maicera, concluyendo que había pocos casos debido a que la técnica de nixtamalización prevenía la pérdida de niacina (vitamina B3)53.

En cuanto a los esfuerzos por sustituir al maíz por otros alimentos, como bien se señaló con anterioridad, hubo prensa que, durante las décadas de 1920 y 1930, se dedicó a promocionar las «bondades» de otros alimentos, en particular del trigo; sin embargo, con los estudios bromatológicos realizados por investigadores, como Francisco de Paula Miranda, René O. Cravioto, José Quintín Olascoaga, José Calvo de la Torre y William Robinson, a partir de 1943 en el recién creado Instituto Nacional de Nutriología (INNU) y la OEE, se establecieron los valores básicos del maíz, fríjol y chile, la triada ancestral que proporcionaba los nutrientes esenciales esperados. De esta manera, se comprobó que las proteínas del maíz y de los fríjoles se complementaban produciendo un efecto nutritivo significativo. Así, dichos investigadores declararon que el consumo de maíz resultaba mucho más satisfactorio de lo que se creía. A partir de ello, el Estado pregonó que no se buscaría sustituir la dieta basada en maíz y frijoles, sino que se complementaría con otros alimentos como carnes, frutas y verduras54.

El maíz, desde finales del siglo XIX, se le relacionó con la incapacidad de los campesinos e indígenas para contribuir al progreso nacional. Esto puede llevar a la reflexión hecha por Arturo Warman en la que definió al maíz como un cultivo que, muchas veces, se relacionaba con la pobreza, no obstante, demostró ser un grano con un gran valor para impulsar el sistema capitalista, en especial, en México55, aunque el proceso fue largo. Para mediados del siglo XX, dicha actitud no había cambiado y persistía un discurso, ahora con un revestimiento sanitario, que criticaba el asiduo consumo de maíz, que se extendía a otros alimentos como el chile, y la poca higiene en las prácticas alimentarias de las zonas rurales y las periferias urbanas. En realidad, el desarrollo nacional poco dependía del consumo de este cereal, sino que la alimentación de los campesinos y de las clases urbanas de bajo ingreso se convirtió en un pretexto para no discutir las verdaderas causas de este atraso económico y material, que descansaban en el poco acceso a la tierra y en el deterioro del ingreso real de la población. Así, las acciones del Estado se concentraron en la higienización de las prácticas alimentarias. En el gobierno de Manuel Ávila Camacho, se destacó que uno de sus compromisos era la educación del pueblo para que se alimentara correctamente. Se declaraba que era necesario

[...] enseñar al pueblo lo que puede hacer para comer mejor, gastando el menos dinero posible; necesitamos enseñarle cómo debe cocinar sus alimentos para evitar la pérdida de elementos como las vitaminas; aleccionarle sobre cuáles son las verduras, frutas, legumbres y granos más ricos en sustancias alimenticias56.

La idea de educación se pregonó para hacer un proyecto de inculcación de valores alimentarios acordes a las expectativas de la modernización industrial del país, es decir, mientras la población fuera educada y aprendiera a comer, eso le daría la energía necesaria para mantenerse sana y contribuir a la nación a través del trabajo. Es interesante analizar cómo la alimentación se relacionó con el desarrollo de un modelo económico que exigía la inserción, cada vez mayor, de la población en la economía y se justificaba en el acceso a derechos básicos a trabajadores y sus familias, como la alimentación, para sostener los cambios productivos y cumplir con la productividad que se necesitaba para generar divisas dentro de una economía que se buscaba transformar de agrícola a industrializada.

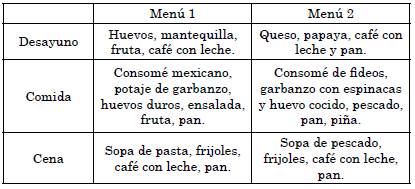

Bajo esta premisa, se fundaron los Comedores Nacionales57, un proyecto que intentó higienizar la alimentación de trabajadores y sus familias en la ciudad de México porque, según el gobierno, se tenía conocimiento de grupos sociales que se alimentaban cometiendo faltas contra la salud, lo que contribuía al debilitamiento de la raza y a la deficiencia orgánica58. Puede observarse que dentro de los menús de estos comedores los platillos hechos a base de maíz, como la tortilla, están excluidos, lo que hace suponer que existía aún desaprobación por este grano proveniente de los nutriólogos y dietistas que se encargaban de diseñarlos (véase cuadro 1). El objetivo de los comedores nacionales, además de proporcionar asistencia social, era producir un espacio en el que se pudieran recabar datos sobre la nutrición de las clases trabajadoras en los que se basaran los estudios del INNU. Durante este sexenio, se declaró que los objetivos en nutrición serían la institucionalización de esta ciencia, para que se encontraran soluciones para los problemas de salud de las clases asalariadas y los campesinos.

Fuente: Aguilera Ríos y Saldaña, «Estado, comunidad médica.», 383.

Cuadro 1 Ejemplos de menús ofrecidos en los Comedores Nacionales

A pesar de que para la década de 1950 estaba claro que el maíz tenía valores nutritivos altos según los estudios realizados, continuó una actitud escéptica sobre su capacidad para alimentar. Algunos médicos si bien destacaban que era un buen alimento, remarcaban la necesidad de combinarlo con otros alimentos, especialmente, carnes para lograr una dieta correcta y completa, sobre todo, si se realizaban actividades físicas importantes, es decir, se hacían un llamado a los trabajadores. Estas contradicciones de nutriólogos e investigadores de la época sólo destacaron que se aceptaban las cualidades nutricionales del maíz debido al proceso de revalorización que se estaba desarrollando en torno al grano, gracias al discurso nacionalista que el Estado promovía, cuya finalidad era fomentar identidad y ciudadanía en aras de impulsar el proyecto de desarrollo nacional al mantener a la población sana, bien alimentada y con energía para producir los bienes necesarios para el progreso.

En contraparte a esta aspiración estatal se encontraba la realidad alimentaria de gran parte de la población, en especial rural, puesto que las investigaciones y encuestas de nutrición llevadas a cabo por el INNU, la OEE, el IIA y otros organismos de cooperación internacional como la Fundación Rockefeller y Kellogg, encontraron muchos casos de subnutrición, es decir, las personas sí se alimentaban, aunque no lo suficiente. Este hecho planteó el meollo del asunto que encerraba las críticas al consumo de maíz como causa de atraso económico, ya que el problema no era que los campesinos basaran su dieta solamente en este grano, sino que era la única opción que tenían frente al detrimento de su ingreso debido a la capitalización de la agricultura para la exportación y la transferencia de los recursos públicos a la planta industrial. Esta situación dejaba en desventaja a muchas familias campesinas porque las tierras que tenían para sembrar, muchas de estas áridas, de temporal o no aptas para el cultivo, apenas producían para su autoconsumo y la venta de los pocos excedentes les brindaba un ingreso menor para comprar insumos para complementar su alimentación y vida diaria. En este sentido, hizo falta una política agraria real que proveyera a los campesinos de tierras fértiles, que les brindara los alimentos suficientes para cubrir sus necesidades nutricionales y económicas. En cambio, sólo se promovieron la higiene de las prácticas alimentarias y la idea de una dieta saludable compuesta por múltiples alimentos que, combinados, ofrecían salud en nutrición; sin embargo, al no tener los ingresos suficientes era imposible que pudieran adoptar los hábitos recomendados, lo que implicó que sólo se buscó que los campesinos se adhirieran al mercado nacional y no se les ofreció en verdad una mejora nutricional.

La aplicación de la ciencia en el campo para lograr la modernización tecnológica fijó su meta en aumentar el rendimiento de los cultivos alimentarios susceptibles a exportación, a través de la transferencia tecnológica y científica desigual entre los productores mexicanos, que provocó la polarización del sector agrícola y la creación de zonas productivas comerciales privilegiadas por la inversión pública y que se encontraban en manos de titulares privados que se dedicaron a cultivos más rentables que el maíz, dejando a los campesinos de temporal la tarea de producir los alimentos para la creciente población. Así, se vieron en la necesidad de vender toda su producción de subsistencia, ahora, sin un acceso real a alimentos, la dieta rural se vio afectada, ya que con un ingreso económico reducido se tuvo que adaptar a la oferta de la industria privada y estatal, basada en el intervencionismo y regulación del mercado de alimentos. Este proceso comprobó que el maíz, a ojos del Estado y la creciente industria, era un obstáculo para la modernización del país, no por la controversia de sus nutrientes, sino porque su estatus cultural de grano nacional y base de la cocina mexicana impedía que los campesinos dejaran de producirlo y consumirlo, a favor de otros artículos rentables y exportables. La estrategia que se siguió fue impulsar su dimensión cultural y nacionalista con lo que se logró que los campesinos formaran parte de la economía nacional, al convertir al maíz de un alimento de subsistencia a una mercancía.

5. De alimento de subsistencia a legado cultural y ancestral

Con la llegada de los europeos a América, a fines del siglo XV, se documentó la existencia de una gran variedad de especies comestibles que habían sido domesticadas por los pueblos originarios59. La existencia de estos alimentos ancestrales americanos, como el maíz y la papa, se debe a la transmisión de los saberes de prácticas agrícolas que conllevan un conocimiento de las propiedades de múltiples plantas. La importancia y preponderancia del maíz dentro de la cultura mexicana no fue un descubrimiento reciente o el resultado de un estudio científico, sino que es un conocimiento popular y ancestral que data de muchos siglos atrás y que se expresa en tradiciones, costumbres, producción, comercio, consumo y culinaria, que se ha reconocido a través de la oralidad. Este alimento ancestral está ligado a la concepción del mundo y a la satisfacción de una necesidad básica: la alimentación. A partir de estas dos dimensiones, el maíz ordena la vida y el espacio de muchas comunidades campesinas mexicanas. Comienza con la concepción de la planta como la semilla de la vida, continúa con la organización de las actividades y el territorio, para obtener un abasto seguro y suficiente de este alimento y culmina con la construcción de representaciones, a partir de la memoria comunitaria sobre su importancia, que legitiman la agricultura, el comercio, la cocina y la identidad del grupo. De este modo, el maíz, de un alimento de subsistencia, se convierte en un legado cultural y ancestral que debe protegerse y perpetuarse. Este modo de vida, en el que este grano es un alimento insustituible, se antepuso a otra forma de concepción del maíz, aquella que se irguió junto con el nuevo Estado mexicano a partir de la década de 1930, que pretendió utilizar su contexto histórico-cultural para controlarlo en términos de mercancía y en función de sus intereses económicos, que muy poco beneficiaron a las clases populares, campesinas e indígenas.

Este enfrentamiento o disputa se desarrolló durante el siglo xx, aunque fue en el periodo entre 1937 y 1961 en donde se sentaron sus bases argumentativas y los esfuerzos por transformar el maíz a un cultivo exportable más allá de subsistencia. Como bien se ha analizado, fueron muchos los esfuerzos institucionales para controlar y regular la producción, abasto y consumo del grano. Tal como señala Arturo Warman, para 1900, el 60% de la superficie sembrada en el país era de maíz; sin embargo, para 1950, sólo ocupaba la mitad de esa cifra60, esta situación se debió a que se habían diversificado los cultivos y por el encarecimiento del cereal. Entonces, a pesar del aumento en la diversidad de la alimentación, el consumo de maíz no decayó, sólo tuvo fluctuaciones que obedecieron a la carestía y a la baja producción, que fueron los procesos que el Estado intentó controlar. También falta apuntar que, en 1947, a instancias de la OEE, se fundó la Comisión del Maíz, con el objetivo de difundir las variedades de semillas mejoradas de esta planta para impulsar su agricultura, lograr la autosuficiencia y generar excedentes para la exportación. Fue una de las formas en que el Estado motivó a los campesinos a sembrar maíz, no sólo por su condición de alimento de subsistencia de la unidad productiva familiar, sino porque si ese era el cultivo más arraigado, entonces, debería alcanzar para alimentar a la nación y vender al exterior; además, se contaba con el apoyo de organismos internacionales que financiaban parte de la investigación agrícola. Tan sólo hay que observar que a partir de 1940 hay un crecimiento sostenido de la superficie cosechada, producción y consumo nacional y per cápita de maíz (véase tabla 1), muy relacionado con el cambio agrario experimentado por la aplicación de la ciencia al campo y no por la reforma agraria, como podría creerse.

Desde finales de los años cuarenta y la década de 1950, se hicieron esfuerzos institucionales adicionales, a través de la propaganda materializada en las Jornadas del Maíz. Estas campañas eran organizadas por la Comisión del Maíz y participaban miembros de la OEE y el IIA, ofreciendo conferencias y pláticas en las que explicaban las características y procesos de las semillas mejoradas, al mismo tiempo que hacían proselitismo a favor de la política agraria en turno. Estas jornadas contemplaban la realización de concursos a la mejor mazorca de cada entidad, festivales en donde se representaban bailes regionales y actividades culturales en las que el elemento central era el maíz. Dichas actividades no se limitaban a las ciudades, sino que se llevaban a comunidades con ayuda de la Secretaría de Educación Pública, dependencia que ayudaba a promocionar entre la población, desde las escuelas y maestros, la importancia de estas acciones y la participación comunitaria. Igualmente, se hizo uso de los medios de comunicación masivos de la época, la radio, la prensa y el cine fueron fundamentales para difundir los avances técnicos en la agricultura maicera. Por ejemplo, hubo cápsulas radiofónicas en donde se buscó crear una actitud favorable para adoptar las innovaciones agrarias con el fin de superar el problema del maíz, es decir, la ineficiencia productiva; y se complementaba con notas periodísticas en donde se realzaban los esfuerzos de las comisiones y dependencias involucradas en los avances para alcanzar la autosuficiencia en este cereal. También hubo algunas notas en noticieros fílmicos que proyectaban registros de escenas de la siembra y cosecha del maíz acompañado de un discurso parecido al utilizado en los otros medios, cuyo objetivo era impulsar la siembra masiva de maíz y desterrar los prejuicios contra su consumo61.

En relación con ello, hubo otro tipo de propaganda institucional para alentar el consumo de maíz entre la población. Por ejemplo, la producción editorial de la CEIMSA durante los años cincuenta, a través de folletería y recetarios se constituyó como un vehículo eficaz para promocionar las acciones que realizaba el Estado en materia de alimentación y abasto, destacando el uso del maíz y sus platillos derivados. En 1958, publicó el recetario Despensa Popular CEIMSA, editado por los Talleres Gráficos de la Nación. Era un conjunto de folletos con ilustraciones coloridas que acompañaban las diversas recetas que contenía, muchas de ellas utilizaban el maíz para preparar distintos platillos. Los menús fueron diseñados por Josefina Velázquez de León, editora y cocinera mexicana, quien recomendaba utilizar productos frescos y artículos comercializados en las tiendas de la compañía para lograr cocinar con calidad y a bajo costo62. En 1960, se publicó la colección Recetas de Platillos Populares Mexicanos, editada de nuevo por Josefina y financiada por la CEIMSA; estuvo compuesta por 14 folletos, que se repartieron de forma individual y en un volumen, distribuyéndose de manera gratuita en las tiendas populares de la compañía. En todos los folletos se promovían los temas relacionados con la nutrición y la economía familiar63. Los alimentos que se promovían en esta colección, además del maíz, eran trigo, garbanzo, huevo y pescado seco. Fue un claro ejemplo de incentivar el consumo de estos artículos, del maíz principalmente, y de aprovechar el impacto que tenía la distribución de estos impresos entre las clases sociales de ingreso bajo para estimular la demanda, al inculcar información básica sobre nutrientes y la forma de elaboración en platillos sencillos y accesibles. Fue así que el Estado utilizó la dimensión cultural y ancestral del maíz para expandir el mercado e incentivar la producción agrícola, ya que, si era el grano nacional, entonces, debía haber una suficiencia para satisfacer la demanda alimentaria de la población y, a su vez, sustentaría su simbolismo cultural, pues el maíz alimentaba a México.

Consideraciones finales

Como lo argumentó Guillermo Bonfil Batalla: «la importancia del maíz en México se debe que en realidad se trata de un complejo cultural que no se agota en consideraciones agrícolas, alimentarias, biológicas o costumbristas»64. Siguiendo esta idea, la historia de dicho alimento ancestral es compleja porque muchas veces se tiende sólo a analizar la repercusión que ha tenido en la conformación de la cultura e identidad mexicana a partir de la posrevolución o como elemento distintivo de las culturas originarias del territorio, es decir, su dimensión cultural y simbólica. No obstante, las fases de cultivo, circulación, abasto y consumo tienen mucha relevancia para comprender los procesos económicos y políticos a los que fue sometido el grano durante el siglo XX.

La complejidad que encierra el tema del maíz obedece a que está presente en muchas aristas de la realidad mexicana, por lo cual, este artículo sólo es un esbozo en el que se plantea que el Estado ejerció un control e intervención en sus distintas fases productivas a través de un discurso que se difundió por distintos medios, cuya finalidad era aumentar los rendimientos económicos al incorporar a los maiceros al mercado nacional e internacional con la exportación de los excedentes producidos gracias a las innovaciones tecnológicas aplicadas al campo. Este objetivo tenía su origen en el interés por ensanchar la base industrial nacional, cometido que sólo podría lograrse al utilizar los réditos producidos por la agricultura.

Es interesante el proceso conceptual del maíz en México desde finales del siglo XIX, donde se le consideraba un alimento de subsistencia que debilitaba a las personas y contribuía al atraso material y tecnológico del país, a la idea radical que surgió para mediados del siglo XX, luego de la revalorización posrevolucionaria por su relación con la dieta de los pueblos originarios y de las clases populares beneficiarías de la revolución, que le concedió su estatus ancestral con preponderancia en la cultura mexicana. El proyecto productivo moderno del Estado utilizó para sus fines la misma idea que se había formado para fincar el legado cultural del maíz; misma que aseveraba la inexistencia del maíz en la naturaleza, ya que para su reproducción fue necesaria la intervención del humano, con su creatividad y conocimiento logró domesticar una planta al liberar sus semillas de una mazorca cerrada para permitir su reproducción. Así, la idea de que el campesino mexicano, poseedor del conocimiento esencial, podría producir el alimento nacional fue significativa para estimular la idea de contribuir a la materialidad de la cultura alimentaria mexicana.

Para mediados del siglo XX, el maíz no sólo era el grano mexicano por excelencia porque con él se elaboraban tortillas, tamales, pozole y una infinidad de platillos, sino que se había convertido en un producto importante para el mercado nacional, ya que se consumían más de 5'000.000 de toneladas a nivel nacional y se exportaban más de 200.000 toneladas (véase tabla 1). Con ello, pareciera que el Estado había conseguido convertir este alimento ancestral y de subsistencia en una exitosa mercancía agrícola que financiaría el desarrollo industrial del país; sin embargo, los embates de las posteriores medidas y cambios en la estructura productiva del campo mexicano socavarían este proyecto y llevarían a una crisis agroalimentaria aguda, que sólo se vería mitigada por la acción de la CONASUPO y el férreo control e intervención que aplicó no sólo sobre el maíz, sino en toda la alimentación mexicana.