INTRODUCCIÓN

La creciente desigualdad en la distribución del ingreso es uno de los principales problemas que afectan a las economías de mercado (Piketty, 2014). La evidencia estadística muestra que la participación de los salarios en el ingreso se ha reducido en la mayoría de las economías de mercado a partir de la década de los ochenta (IMF, 2007; ILO & OCDE, 2015). Existen varias explicaciones sobre la causa de esto1. Al respecto, Stockhammer (2013) señala que para las economías emergentes la caída de la participación de los salarios en el ingreso se debe principalmente a las devaluaciones del tipo de cambio causadas por la financiarización.

Por otra parte, en los modelos poskaleckianos se argumenta que la distribución condiciona el crecimiento. Bhaduri y Marglin (1990) muestran que las depreciaciones cambiarias pueden modificar la distribución del ingreso y, con ello, la demanda y la producción. Según la evidencia estadística, la mayoría de las economías son guiadas por salarios, y las economías guiadas por ganancias se caracterizan por estar fuertemente integradas al mercado mundial (Hein, 2017), puesto que, para las economías guiadas por ganancias la fuente de su crecimiento son sus exportaciones, lo cual hace que la política cambiaria sea relevante para el crecimiento.

Los dos párrafos anteriores muestran que las depreciaciones cambiarias pueden incrementar tanto el crecimiento como la desigualdad en la distribución del ingreso (por lo menos en las economías guiadas por ganancias). Usualmente se argumenta que a través del crecimiento se logrará mejorar los niveles de vida de la mayoría de la población (Alvater, 2015; Hamilton, 2006). Sin embargo, la desigualdad ha crecido tanto, que el crecimiento ya no es garantía de mejora en los niveles de vida de la población, debido a que la mayor parte de la riqueza generada es acaparada por los superricos, mientras que los pobres no se benefician de la generación de la nueva riqueza2 (Vázquez et al., 2018). De ahí la importancia de analizar cómo la desigualdad condiciona el crecimiento y cómo se distribuyen los frutos del crecimiento, es decir, la relación bidireccional entre crecimiento y desigualdad. Este análisis es principalmente relevante en economías abiertas en donde las políticas cambiarias pueden ser tanto fuente de crecimiento como de desigualdad.

El objetivo de este artículo es proponer un modelo poskaleckiano para analizar la relación bidireccional entre crecimiento y distribución funcional del ingreso en economías abiertas. Para cumplir con este objetivo se amplía el análisis realizado por Velázquez (2022) con la finalidad de incluir en este esquema analítico el estudio de las economías abiertas.

El presente artículo está integrado por ocho apartados. El primero es la presente introducción; en el segundo se expone una breve revisión de la literatura; en el tercero, de forma análoga a Velázquez (2022), se modifica la ecuación de precios propuesta por Kalecki (1977) argumentando que el sobreprecio puede separarse en dos partes: el grado de monopolio y la tasa de ganancia, lo cual implica que la participación de las ganancias en el ingreso depende del grado de monopolio y de la tasa de ganancia. Por otra parte, se argumenta a través de la ecuación de Cambridge que la tasa de ganancia está determinada por el crecimiento. Así, al igual que en los modelos poskaleckianos, la distribución determina el crecimiento, pero, gracias a la ecuación de Cambridge y a la modificación de la ecuación de precios, el crecimiento modifica la distribución.

En los apartados cuarto y quinto se amplía el modelo propuesto por Bhaduri y Marglin (1990) y Velázquez (2022). En el cuarto se estudia cómo una depreciación cambiaria modifica los precios, la distribución y la demanda. En el quinto se analiza la dinámica del modelo. Aquí se estudia la relación bidireccional entre distribución y crecimiento en economías abiertas, en cuatro escenarios: en los dos primeros se examinan las economías guiadas por salarios con tipo de cambio fijo y flexible; se muestra que, si la economía es guiada por salarios, entonces el crecimiento y la distribución tienen trayectorias cíclicas, sin importar el régimen cambiario. En el tercer escenario se argumenta que, si la economía es guiada por ganancias con tipo de cambio flexible, entonces el crecimiento es sostenido y va acompañado de un incremento constante de la participación de las ganancias en el ingreso. En el último escenario se muestra que si la economía es guiada por ganancias con tipo de cambio fijo, el crecimiento y la participación de las ganancias en la economía tienen trayectorias cíclicas.

En el sexto apartado se discuten los resultados del modelo desde la evidencia estadística. Sin embargo, se reconoce que esta es una discusión abierta. En el séptimo, se analizan los límites del esquema analítico aquí presentado y la agenda de investigación que de ello se desprende. Finalmente, en el octavo apartado se exponen las conclusiones del documento.

REVISIÓN DE LA LITERATURA

En la teoría de los precios propuesta por Kalecki (1977) se argumenta que la participación de la ganancia en el ingreso está determinada por el sobreprecio que las empresas fijan sobre sus costos medios. En los modelos poskaleckianos, que únicamente analizan cómo los cambios en la distribución condicionan la producción y el crecimiento, se suele argumentar que los cambios en el sobreprecio se deben a modificaciones exógenas en los salarios (Hein, 2014), la tasa de interés (Hein, 2007) y/o el tipo de cambio3 (Bhaduri & Marglin, 1990). Al modificarse el sobreprecio, cambia la participación de la ganancia en el ingreso y, debido a que las distintas clases sociales tienen diferentes propensiones a consumir, se modifica la demanda agregada y con ella la producción y el crecimiento. Si al aumentar la participación de la ganancia en el ingreso, crece la producción y la acumulación, entonces se dice que la economía es guiada por ganancias, en caso contrario es guiada por salarios (Hein, 2014; Velázquez et al., 2017). En estos esquemas analíticos, al considerar el sobreprecio y sus variaciones como exógenas, no hay un vínculo endógeno entre el crecimiento y la distribución, pese a que se pueda analizar la relación distribución-crecimiento.

Hay, al menos, dos formas de estudiar la relación bidireccional entre distribución y crecimiento. La primera, y la más usual, consiste en asumir que el crecimiento o la producción modifican el grado de monopolio y/o el poder de los sindicatos y con ello el sobreprecio y la distribución.

Dutt (2012) analiza cuatro formas en que el crecimiento modifica el sobreprecio. En la primera argumenta que el sobreprecio puede tener una relación positiva con el coeficiente de utilización, debido a que al aumentar la demanda agregada de bienes puede crecer el grado de monopolio de las empresas. En la segunda arguye que el crecimiento, provocado por difusión o desbordamiento del conocimiento, puede reducir el grado de concentración de la industria y, con este, el sobreprecio. Sin embargo, si el crecimiento se debe a innovaciones tecnológicas protegidas por patentes, puede aumentar el grado de monopolio y, en consecuencia, el sobreprecio. En la tercera sostiene que la demanda y la acumulación pueden tener efectos sobre los costos de operación. En la cuarta afirma que el aumento en la producción conlleva incrementos en el nivel de empleo, lo cual fortalece el poder de los sindicatos, y reduce así el sobreprecio. Este último punto ha provocado gran interés, pues implica analizar el mercado de trabajo y el conflicto distributivo entre trabajadores y capitalistas (Skott, 2017; Assous & Dutt, 2013; Cassetti, 2003).

A diferencia de Dutt (2012), Bhaduri (2008) analiza la relación bidireccional entre distribución y crecimiento a partir de la estabilidad del equilibrio. Pero, de manera análoga a Dutt (2012), postula que la participación de las ganancias en el ingreso y, por tanto, el sobreprecio, puede cambiar por modificaciones en la tasa de desempleo y la tasa de crecimiento.

Una segunda forma de analizar la relación bidireccional entre distribución y crecimiento es la propuesta por Velázquez (2022). En ese trabajo se modifica la ecuación de precios propuesta por Kalecki (1977) para introducir la tasa de ganancia como un elemento del sobreprecio. Así, la participación de las ganancias en el ingreso es fijada por el grado de monopolio y la tasa de ganancia. Esta última, de acuerdo con la ecuación de Cambridge, está determinada por la tasa de acumulación, debido a que la acumulación determina la distribución del ingreso y, como es habitual en los modelos poskaleckianos, la distribución determina la demanda y la acumulación. Una vez establecida la relación bidireccional entre crecimiento y distribución, Velázquez (2022) muestra que es posible el crecimiento sostenido sin concentrar el ingreso en las ganancias, siempre que el Estado redistribuya el ingreso en un monto superior a lo que el mercado lo concentra. Sin embargo, solo se estudian las economías cerradas dejando el análisis de las economías abiertas como parte de la agenda de investigación. En el presente artículo se retoma la vía propuesta por Velázquez (2022) para analizar la relación bidireccional entre crecimiento y distribución en economías abiertas.

UN REPLANTEAMIENTO DE LA ECUACIÓN DE PRECIOS

Este apartado retoma la teoría de los precios de Kalecki (1977) modificada por Velázquez (2022) para una economía cerrada. A diferencia de estos autores, se asume una economía abierta. Adicionalmente, se supondrá competencia oligopolística en donde las empresas solo producen bienes acabados, parte de los insumos son bienes importados y los oligopolios producen por debajo de su máxima capacidad productiva, esto último les permite ajustar su producción a los cambios que sufre la demanda sin tener que modificar los precios, lo que implica que los costos unitarios son constantes.

Kalecki (1977) argumenta que los oligopolios fijan su precio (p) con base en sus costos unitarios (b) y en los precios que determinan sus competidores sobre bienes similares. En este documento se retoma esta idea, pero, a diferencia de Kalecki (1977) y de forma análoga a Velázquez (2022), se asume que el sobrecosto que la empresa fija sobre sus costos unitarios es la tasa media de ganancia de la industria (r), pues esta es la rentabilidad mínima que las empresas desean tener independientemente de la competencia. La tasa media de ganancia se presume conocida por todos. En consecuencia, la ecuación de precios para la empresa j es:

La ecuación [1] es análoga a la obtenida en Velázquez (2022). En la expresión (1), 1 > d j > 0. d j muestra la capacidad del oligopolio de fijar su precio por encima del precio medio de la industria ponderado por la producción de cada empresa (p). A medida que d j se acerque a uno, más poder tendrá la empresa de fijar su precio por encima del precio de sus competidores. Con base en la ecuación [1] se obtiene que el precio medio ponderado por la producción es:

La ecuación [2] nos muestra la forma en que se determina el precio promedio ponderado en una industria.

Donde

El supra índice testado hace referencia a que se trata de variables medias ponderadas. Para un análisis detallado de esta ecuación véase Velázquez (2022).

El supra índice testado hace referencia a que se trata de variables medias ponderadas. Para un análisis detallado de esta ecuación véase Velázquez (2022).

Como es habitual en la literatura, para simplificar el análisis se asume que la economía es una industria verticalmente integrada, en consecuencia, los costos unitarios son la suma de los costos laborales unitarios y los costos de los insumos importados unitarios. Así, la ecuación [2] se puede replantear como4:

La ecuación [3] es similar a la que presentan Bhaduri y Marglin (1990), pero, a diferencia de su ecuación, en la ecuación [3] aparece la tasa media de ganancia como parte del sobreprecio. En esta ecuación, a es el trabajo por unidad de producto, k son los insumos importados por unidad de producto, tanto a como k se consideran exógenos y constantes. w es el salario, p j es el precio de los insumos importados en moneda extranjera, v es el tipo de cambio nominal. A partir de la ecuación [3] se obtiene:

La ecuación [4] muestra que la participación de las ganancias en el ingreso (h) depende de la tasa de ganancia y del grado de monopolio. Si la tasa de ganancia es cero, entonces la participación de las ganancias en el ingreso estaría determinada solo por el grado de monopolio, como usualmente sucede en la teoría poskeynesiana. Por otro lado, si el grado de monopolio fuese cero, entonces la participación de las ganancias en el ingreso estaría determinada únicamente por la tasa de ganancia.

Efectos de la distribución sobre el ingreso y la acumulación

Con la finalidad de analizar la relación entre crecimiento y distribución en una economía abierta, se retoma el modelo propuesto por Bhaduri y Marglin (1990), incorporando en este la función distribución (ecuación 4) obtenida de la modificación a la teoría de los precios de Kalecki (1977) y la ecuación de Cambridge. Como es usual, se asume que los consumidores no ahorran. Por consiguiente, el ahorro (S) es una proporción (S) de las ganancias (Π). Utilizando el producto potencial (y*) para normalizar el ahorro se obtiene:

La ecuación [5] muestra que el ahorro depende de la participación de las ganancias en el ingreso y del coeficiente de utilización (z). Por simplicidad, se asume que el producto potencial es igual a la unidad. Por ello, todo incremento (reducción) del coeficiente de utilización se debe a una mayor (menor) demanda5.

Siguiendo a Bhaduri y Marglin (1990), se asume que la inversión (/), normalizada por el producto potencial, depende de la rentabilidad de la inversión y, por tanto, de la participación de la ganancia en el ingreso y de la demanda, es decir, del coeficiente de utilización. Así I(,h t ,z t )yl' h > Qyl' z > 0

La tasa de acumulación (g k ) empleada es la que habitualmente se utiliza en los modelos poskaleckianos (Hein, 2014):

En la ecuación [6], δ representa la determinación de los capitalistas a invertir independientemente de la demanda y la rentabilidad de la inversión. Hein (2014) señala que esta representa los espíritus animales de los capitalistas de los cuales habla Keynes (2004). β y γ muestran la sensibilidad de la tasa de acumulación ante cambios en la demanda y su rentabilidad, respectivamente.

La tasa de ganancia está determinada por la ecuación de Cambridge. Esta muestra que la tasa de ganancia es resultado de la acumulación. Al respecto, Hein (2014, p. 130) señala, refiriéndose a la ecuación de Cambridge, "la acumulación determina la tasa de ganancia y la participación de la ganancia".

La ecuación [7] es la ecuación de Cambridge con un ligero cambio: la tasa de acumulación está rezagada un período. Esto se debe a que el tiempo es histórico e importa en la medida que muestra causalidades (Robinson, 1980). Así, la ecuación [7] indica que las empresas primero invierten y, una vez que el mercado valida esa inversión, ganan.

La balanza comercial normalizada por el producto potencial está determinada por la diferencia entre el valor de las exportaciones (E) y el valor de las importaciones (IM), ambas expresadas en moneda doméstica; tal que: E-1M = pX- vp f M. El monto de las exportaciones (X) depende del tipo de cambio real (Φ). Se asume que a medida que este se deprecia, los bienes exportados aumentan (X' Φ > 0). Por otro lado, el monto de las importaciones (Ai) depende tanto del tipo de cambio real como de la actividad doméstica. Siempre que el tipo de cambio real se deprecie, las mercancías importadas se reducirán, pero si la actividad económica interna se incrementa, las mercancías importadas también lo harán (M' Φ <0;M' z > 0).

En una economía abierta, el equilibrio en el mercado de bienes está determinado por la siguiente identidad contable:

La ecuación [8] expresa el equilibrio en el mercado de bienes en una economía abierta. Con la finalidad de estudiar la relación entre la distribución y el crecimiento en una economía abierta, se supondrá que hubo un incremento exógeno en el grado de monopolio. Cabe aclarar que cuando se estudie la dinámica del modelo, se asumirá que el grado de monopolio es constante (a menos que explícitamente se indique lo contrario), con el fin de analizar los mecanismos endógenos entre el crecimiento y la distribución. Se supone que el incremento en el grado de monopolio fue causado por una depreciación del tipo de cambio nominal6, la cual provocó un incremento en los precios. Sin embargo, se presume que la tasa de depreciación es superior a la tasa de inflación; por eso, el tipo de cambio real se depreció. Además, se supone que los salarios crecieron por debajo de la inflación, así los salarios reales disminuyeron.

La depreciación del tipo de cambio real y la caída del salario real modificaron el grado de monopolio y con ello la participación de las ganancias en el ingreso. Así, con base en las ecuaciones [3] y [4] se obtiene:

Donde:

Adviértase que debido a que se ha asumido una depreciación del tipo de cambio real

Adviértase que debido a que se ha asumido una depreciación del tipo de cambio real

la reducción del salario real

la reducción del salario real

es una condición necesaria, aunque no suficiente para que la participación de las ganancias en el ingreso aumente. Se supondrá que la reducción del salario real es lo suficientemente grande para garantizar una mayor participación de las ganancias en el ingreso, pese a la depreciación del tipo de cambio. Para analizar cómo cambia la producción, se obtiene la diferencial de la ecuación [8] de donde se produce:

es una condición necesaria, aunque no suficiente para que la participación de las ganancias en el ingreso aumente. Se supondrá que la reducción del salario real es lo suficientemente grande para garantizar una mayor participación de las ganancias en el ingreso, pese a la depreciación del tipo de cambio. Para analizar cómo cambia la producción, se obtiene la diferencial de la ecuación [8] de donde se produce:

La inecuación [10] es el principal resultado del modelo de Bauduri y Marglin (1990) para analizar cómo cambia el coeficiente de utilización y, por tanto, la demanda ante una depreciación del tipo de cambio real y un incremento en la participación de las ganancias en el ingreso. En esta ecuación, η e es la elasticidad tipo de cambio real-exportaciones, η m es la elasticidad tipo de cambio real importaciones, g x es la participación de las exportaciones en el ingreso, g m es la participación de las importaciones en el ingreso y ju es la elasticidad ingreso doméstico-importaciones. De manera análoga a Bauduri y Marglin (1990), se asume que la suma de la sensibilidad del ahorro ante cambios en el ingreso (sh t ) más el incremento de las importaciones ante un aumento en el ingreso (μg mt ) es mayor que la sensibilidad de la inversión ante un mayor ingreso (l' z ). Es decir, se presume que el denominador de la inecuación [10] es estrictamente positivo, lo cual garantiza la estabilidad del equilibrio (Velázquez et al., 2017).

El primer término del numerador muestra cómo se modificó la balanza comercial a partir de la devaluación del tipo de cambio real. Este término es conocido como la condición Marshall-Lerner (M-L). Si se asume que inicialmente la balanza comercial está en equilibrio (g m = g x ), entonces esta condición indica que las exportaciones netas aumentan, siempre que la suma en valor absoluto de las elasticidades tipo de cambio real-exportaciones y tipo de cambio real-importaciones sea mayor que la unidad. Así, siempre que se cumpla la condición M-L, las exportaciones netas aumentarán7.

El segundo término del denominador expresa cómo se modifica el mercado interno ante la mayor participación de las ganancias en el ingreso. Así, un incremento en la participación de las ganancias en el ingreso aumenta la rentabilidad de la inversión y, por ello, las empresas invierten más (l' h > 0). Por otro lado, la menor participación de los salarios en el ingreso implica que los salarios reales disminuyeron y, con ellos, el consumo de los trabajadores. No obstante, el ingreso de los capitalistas creció en el mismo monto que disminuyó el ingreso de los trabajadores. Sin embargo, el consumo capitalista no aumentó en el mismo monto en que se redujo el consumo de los trabajadores. Esto debido a que los capitalistas consumen solo una parte de su ingreso y los trabajadores consumen todo su ingreso. De este modo, el mayor ingreso capitalista aumenta su consumo y su ahorro, la suma de estos dos es equivalente a la reducción del consumo de los trabajadores. En consecuencia, el incremento en el ahorro capitalista (szt) equivale a la reducción del consumo total. Apriori no se puede saber si el monto en que se incrementó la inversión será mayor o menor que el monto en que se redujo el consumo. Si la inversión crece más (menos) que la caída en el consumo, se dice que la demanda interna es guiada por ganancia (salarios).

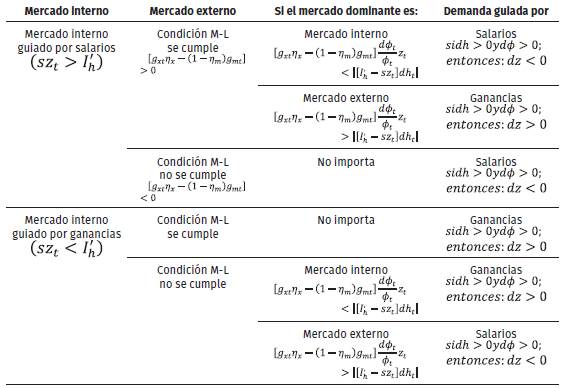

De la inecuación [10] se obtienen seis escenarios posibles (ver tabla 1).

En la Tabla 1 se describen las distintas formas en que la mayor participación de la ganancia en el ingreso y la depreciación del tipo de cambio real modifican la demanda. En la primera columna se indican las dos posibles reacciones que tiene el mercado interno ante un incremento en la participación de las ganancias en el ingreso: guiado por salarios o por ganancias. En la segunda columna se indica si la condición M-L se cumple y, por tanto, si las exportaciones netas aumentan o disminuyen ante una depreciación cambiaria. La tercera columna muestra cuál mercado es el dominante: interno o externo. Finalmente, la última columna indica cómo reacciona la demanda. Por lo tanto, cada fila de esta columna indica un escenario distinto. Así, la primera fila de la primera columna puede concluir en tres escenarios distintos, dependiendo de si la condición M-L se cumple o no (primera y segunda fila de la segunda columna) y de cuál mercado es el dominante (primeras tres filas de la tercera columna). Por ejemplo, en los dos primeros escenarios, el mercado interno es dominado por salarios, de modo que cuando la participación de las ganancias en el ingreso aumenta, la demanda se reduce, en ambos escenarios la condición M-L se cumple; por consiguiente, las exportaciones netas aumentan a consecuencia de una depreciación cambiaria. Es decir, en ambos escenarios la demanda interna se reduce, pero la externa aumenta. Sin embargo, en el primer escenario el mercado interno es el dominante, o sea, la demanda interna se reduce en un mayor monto de lo que aumentan las exportaciones netas; en consecuencia, la demanda disminuye. En contraste, en el segundo escenario la demanda externa es la dominante, en otras palabras, las exportaciones netas crecen en un mayor monto del que la demanda interna se reduce; por lo cual, la demanda aumenta.

Todos los escenarios que describe la Tabla 1 son teóricamente posibles. No obstante, Hein (2017) argumenta que, según la evidencia estadística, solo dos escenarios son relevantes.

Para el mediano y largo plazo, hasta ahora, la literatura econométrica parece confirmar los resultados del modelo neo-kaleckiano: la demanda doméstica y el crecimiento parecen ser guiados por salarios, debido a que los efectos directos de la redistribución sobre el consumo parecen ser más fuertes que sobre la inversión, si acaso se puede encontrar algún efecto sobre este último. Los regímenes de demanda y crecimiento guiados por ganancia sólo pueden surgir a través del canal de exportaciones netas, siempre que la economía esté altamente integrada a la economía mundial. (pp. 142, 143)

Es decir, de acuerdo con la evidencia econométrica, en general el mercado interno es guiado por salarios, y la condición Marshall-Learner se cumple. Así, las economías guiadas por salario son aquellas en las que el mercado interno es dominante, en contraste, en las economías guiadas por ganancias el mercado externo es dominante (Hein, 2017; Stockhammer, 2017; Onaran & Galanis, 2012). Estos son los dos primeros escenarios de la Tabla (1). Con la finalidad de ser congruentes con la evidencia estadística y para facilitar el análisis, solo se estudiarán estos dos escenarios.

El cambio en la demanda agregada y en la distribución del ingreso modifica la tasa de acumulación. Así, con base en [6] y [10] se obtiene:

La inecuación [11] muestra cómo los cambios en la demanda y en la distribución determinan la tasa de acumulación. Como es habitual en la literatura, se asumirá que la relación capital-ingreso es constante. Por lo tanto, la tasa de crecimiento de la economía equivale a la tasa de acumulación8. Tomando únicamente los dos primeros escenarios de la ecuación [10], la ecuación [11] tiene tres posibles resultados.

1. Economía guiada por salarios

En este escenario se asume que la demanda es guiada por salarios (dz < 0) y que la acumulación es más sensible a los cambios en la demanda que en la distribución (|βdz t |> |ydh t |). Por consiguiente, la reducción de la demanda provoca que la acumulación disminuya, pese al incremento en la rentabilidad de la inversión.

2. Economía guiada por ganancias

En este escenario, se asume que la demanda es guiada por ganancias; por ello, el mercado dominante es el externo. La mayor demanda y la mayor rentabilidad de la inversión hacen que la acumulación aumente.

3. Sobre acumulación

En este escenario, se asume que la demanda es guiada por salarios, pero la acumulación es más sensible a su rentabilidad que a la demanda (dz t < 0y| βdz t | < |γdh t |). En consecuencia, la acumulación aumenta, pese a la caída en la demanda. Este escenario no es viable a largo plazo, pues tarde o temprano se tendrán bienes que no podrán venderse, lo que provocará un exceso de oferta o de acumulación. Debido a la inviabilidad de este escenario a largo plazo, no será analizado cuando se exponga la dinámica del modelo.

LA DINÁMICA

Para analizar la dinámica del modelo es necesario observar que la ecuación de Cambridge es el mecanismo a través del cual se vincula un período con otro. Así, con base en la ecuación [7] y [11] se obtiene:

Adviértase que se está asumiendo que la ecuación de Cambridge en economía abierta es igual a la de una economía cerrada. Esto es por dos razones, la primera es por simplicidad del análisis; la segunda es porque el efecto que tienen las exportaciones netas sobre la tasa de ganancia ya está incorporado de forma indirecta en la tasa de acumulación. La ecuación [12] muestra que la tasa de ganancia está determinada por la forma en que la acumulación responde a los cambios en la demanda y en su rentabilidad.

La ecuación [3] muestra que el cambio en la tasa de ganancia modifica los precios y, a través de ellos, afecta la distribución y el tipo de cambio real. Se asume que la autoridad monetaria fija el tipo de cambio nominal mediante la siguiente regla:

Siempre que α - 0 se estará ablando de un tipo de cambio fijo, pero cuando α> 0 se tiene que el tipo de cambio se fija de acuerdo con la hipótesis de paridad de poder de compra relativa9. Asumiendo que los precios de los bienes extranjeros no cambian, y con base en (3), (9) y en la tasa de depreciación del tipo de cambio real, se obtiene:

La ecuación [14] muestra que el incremento en la tasa de ganancia provoca que los precios aumenten. Esto es debido a que la mayor tasa de ganancia genera que la participación de las ganancias en el ingreso se incremente (ecuación 15), lo cual solo es posible si los precios aumentan y, a causa de ello, el salario real se reduce.

Se observa que si α = 0 (tipo de cambio fijo) la tasa de crecimiento de los precios equivale a la tasa de crecimiento de la tasa de ganancia. Por ello, el parámetro (1 - λ) α muestra el efecto que tiene incorporar el crecimiento del costo de los insumos importados sobre los precios, ocasionado por la regla monetaria que vincula a la depreciación del tipo de cambio nominal con la inflación doméstica.

La relación entre la tasa de ganancia y la participación de la ganancia en el ingreso no depende de la política cambiaria. La razón de esto es que las empresas incorporan en los precios el incremento de los costos de los insumos importados; por eso, estos no afectan la participación de la ganancia en el ingreso.

La ecuación [16] muestra cómo responde la tasa de crecimiento del tipo de cambio real ante cambios en la tasa de ganancia. Si el tipo de cambio nominal es fijo α - O entonces la tasa de crecimiento del tipo de cambio real equivale al negativo de la tasa a la que crece la tasa de ganancia. La razón de esto es que esta última equivaldrá a la tasa de inflación. Para que el tipo de cambio real se deprecie, se requiere que

lo cual se considera válido siempre que se asuma tipo de cambio flexible.

lo cual se considera válido siempre que se asuma tipo de cambio flexible.

La variación del tipo de cambio real y de la participación de las ganancias en el ingreso provoca que la demanda, la acumulación y la tasa de ganancia cambien como se ha expuesto en los párrafos anteriores. Por ende, el modelo se vuelve recursivo. Solucionando la recursividad del modelo se obtiene10:

[21] y [22]

Estas ecuaciones muestran una gran variedad de sendas posibles que pueden seguir las economías ante cambios en la distribución y el tipo de cambio real. No obstante, como ya se mencionó, solo se analizarán los dos escenarios relevantes en la literatura empírica: economía guiada por ganancias y economía guiada por salarios. Por simplicidad se asume que cuando una economía es guiada por salarios o guiada por ganancias lo es para todos los períodos11.

Estas ecuaciones muestran una gran variedad de sendas posibles que pueden seguir las economías ante cambios en la distribución y el tipo de cambio real. No obstante, como ya se mencionó, solo se analizarán los dos escenarios relevantes en la literatura empírica: economía guiada por ganancias y economía guiada por salarios. Por simplicidad se asume que cuando una economía es guiada por salarios o guiada por ganancias lo es para todos los períodos11.

Es importante señalar dos aspectos: 1) la evolución de la tasa de ganancia (ecuación 19) depende de cómo varía esta en t + 1 (que es el momento siguiente a la depreciación del tipo de cambio, la cual se asume inicialmente exógena). Esto se debe a que la tasa de ganancia es resultado del crecimiento, pero esta, al determinar la distribución, condiciona el crecimiento. 2) Todas las demás trayectorias están determinadas por la trayectoria de la tasa de ganancia, debido a que la relación bidireccional entre distribución y crecimiento condiciona todas las variables económicas.

Economía guiada por salarios con tipo de cambio flexible

En la economía guiada por salarios, la demanda interna determina la dirección en que se mueve la demanda agregada y la acumulación. Por lo que se verifica que:

Además, se asume que el tipo de cambio nominal se deprecia para garantizar que, pese a la inflación interna, el tipo de cambio real no se aprecie. Por lo que:

y por tanto

y por tanto

En estas condiciones, las ecuaciones [18], [19], [20], [21] y [22] son negativas para las i impares y positiva para las pares12. En contraste, la ecuación [17] es negativa para las i pares y positiva para las impares. Lo anterior implica que todas las variables tienen trayectorias cíclicas, pero la trayectoria de la demanda va en contraciclo.

Para explicar las trayectorias, supondremos que en el período "t +j" creció la acumulación. Por lo cual, para el período "t +j + 1" los precios aumentaron para permitir el crecimiento de la tasa de ganancia. El incremento en los precios tiene dos consecuencias: 1) deprecia el tipo de cambio, debido a la regla cambiaria; 2) reduce los salarios reales y, con ello, aumenta la participación de las ganancias en la economía. La depreciación cambiaria hace que crezcan las exportaciones netas; la mayor participación de las ganancias en la economía reduce la demanda interna. Debido a que la economía es guiada por salarios, la demanda se reduce y, con ella, la acumulación. La menor acumulación reduce la tasa de ganancias en el siguiente período, pero para que esto sea posible los precios tienen que disminuir. Los menores precios tienen dos efectos: aprecian la moneda local y aumentan los salarios reales. La apreciación del tipo de cambio disminuye las exportaciones netas, en contraste, el mayor salario real disminuye la participación de la ganancia en el ingreso y, por tanto, crece la demanda interna. Debido a que la economía es guiada por salarios, la demanda aumenta y, con ella, la acumulación, repitiéndose así el ciclo.

Economía guiada por salarios con tipo de cambio fijo

En este escenario, al igual que en el escenario anterior, se verifica que:

Además, debido a que el tipo de cambio es fijo, se tiene que: α = 0. Así que,

En consecuencia, las ecuaciones [18], [19], [20] son negativas para las i impares y positiva para las pares. En contraste, las ecuaciones [17], [20] y [21] son negativas para las i pares y positiva para las impares. Las trayectorias que siguen estas variables son muy similares a las del escenario previo, solo hay un cambio, cuando los precios aumentan (disminuyen) el tipo de cambio se aprecia (deprecia), lo que lleva a que las exportaciones netas se reduzcan (incrementen). En consecuencia, las exportaciones netas se mueven en el mismo sentido que la demanda interna.

En consecuencia, las ecuaciones [18], [19], [20] son negativas para las i impares y positiva para las pares. En contraste, las ecuaciones [17], [20] y [21] son negativas para las i pares y positiva para las impares. Las trayectorias que siguen estas variables son muy similares a las del escenario previo, solo hay un cambio, cuando los precios aumentan (disminuyen) el tipo de cambio se aprecia (deprecia), lo que lleva a que las exportaciones netas se reduzcan (incrementen). En consecuencia, las exportaciones netas se mueven en el mismo sentido que la demanda interna.

Economía guiada por ganancias con tipo de cambio flexible

En este escenario se verifica que:

A partir de estas condiciones se tiene que las ecuaciones [17], [18], [19], [20], [21] y [22] son positivas para todos i = 1,2,3... n. Para explicar las trayectorias, suponga que hubo un incremento en la tasa de acumulación en el período t + j. En consecuencia, para el período siguiente la tasa de ganancias aumenta, y para que ello sea posible los precios crecen. El aumento en los precios tiene dos consecuencias: reduce los salarios reales y deprecia el tipo de cambio. El menor salario real hace que la participación de las ganancias en el ingreso aumente y, con ello, la demanda interna disminuye. La depreciación del tipo de cambio real provoca que las exportaciones netas aumenten. Debido a que la economía es guiada por ganancias, el incremento en las exportaciones netas es mayor que la reducción de la demanda interna, por lo tanto, la demanda aumenta. La mayor demanda y la mayor rentabilidad de la inversión hacen que la tasa de acumulación crezca, y con ello se repite el ciclo.

En este escenario, el crecimiento se basa en una depreciación constante del tipo de cambio real y en una reducción sostenida de la participación de los salarios en el ingreso. Es claro que no todos los países pueden implementar esta estrategia de crecimiento, pues el superávit comercial de un país implica el déficit de su socio comercial. Tampoco es evidente que esta estrategia de crecimiento sea deseable ni en el interior ni en el exterior de la economía que la utiliza, pues, por un lado, se corre el riesgo de caer en una guerra comercial o en políticas de crecimiento basado en empobrecer al vecino, y por otro lado, el incremento en el empleo va acompañado de reducciones en los salarios reales y, por tanto, del empobrecimiento de los trabajadores empleados, aunque los desempleados pueden verse favorecidos.

Crecimiento guiado por ganancias con tipo de cambio fijo

En este escenario se asume que el tipo de cambio es fijo, por lo que, α = 0 y, en consecuencia,

.Debido a que la economía es guiada por ganancias, se tiene que:

.Debido a que la economía es guiada por ganancias, se tiene que:

Por lo tanto, las ecuaciones [18], [19] y [20] son negativas para todas las i impares y positivas para todas las pares. No obstante, las ecuaciones [17], [21] y [22] son negativas para las ¿ pares y positiva para las impares. Este escenario es muy similar al escenario de crecimiento guiado por salarios con tipo de cambio fijo; pero, a diferencia de este escenario, la fuente del crecimiento son las exportaciones netas. Para analizar en detalle este escenario, suponga que en el período t+j aumentó la acumulación. En consecuencia, para el período siguiente, la tasa de ganancia aumentará y, para que ello sea posible, los precios tienen que crecer. Los mayores precios reducen el salario real y aprecian la moneda. La apreciación de la moneda hace que las exportaciones netas disminuyan, y la caída del salario real contrae el mercado interno. La caída en la demanda provoca que la tasa de acumulación disminuya, la menor acumulación reduce la tasa de ganancia y, con ella, los precios disminuyen. Los menores precios hacen crecer los salarios reales y deprecian el tipo de cambio; lo primero provoca que el mercado interno aumente; lo segundo, que las exportaciones crezcan. La mayor demanda hace que la acumulación crezca y, por tanto, que el ciclo se repita.

Se resaltan dos características de los escenarios analizados:

Si se asume que la tasa de acumulación es igual a la tasa de crecimiento de la economía, entonces el crecimiento siempre va acompañado de una mayor participación de la ganancia en el ingreso. Esto se debe a que la tasa de ganancia aumenta a causa del mayor crecimiento económico, pero siempre lo hace en un mayor monto. Por ende, el argumento de Piketty (2014) de que la creciente desigualdad se debe a que la tasa de ganancia es sistemáticamente mayor que la tasa de crecimiento de la economía se verifica en este modelo. Por supuesto, el mecanismo para que esto ocurra es la caída del salario real.

El tipo de cambio real es tanto causa como consecuencia de la distribución. Es decir, las variaciones en el tipo de cambio pueden modificar la distribución, pero los cambios en la distribución y la regla cambiaria determinan la trayectoria del tipo de cambio real.

UN ACERCAMIENTO A LA EVIDENCIA ESTADÍSTICA

En este apartado no se pretende hacer una revisión de la evidencia empírica sobre las economías guiadas por salario o por ganancias. Simplemente, se intenta iniciar la discusión de los resultados del modelo teórico presentado a la luz de la evidencia estadística disponible.

Como ya se comentó, según la evidencia estadística, la mayoría de los países son guiados por salarios, y en el caso de aquellos que son guiados por ganancias, esto se debe a que su demanda tiene fuerte dependencia sobre sus exportaciones13 (Hein, 2017; Lavoie & Stockhammer, 2023). En las economías guiadas por ganancias, el crecimiento ha ido acompañado de una caída en la participación de sus salarios en su ingreso. Un ejemplo de esto es la economía japonesa (Naastepad & Storm, 2006) y alemana (Lavoie & Stockhammer, 2023); ambas son guiadas por ganancias y en ambas ha caído la participación de los salarios en el ingreso (Stockhammer, 2013). En Japón, la participación de los salarios representaba cerca del 80 % de su ingreso nacional a finales de la década de los setenta. Sin embargo, para el 2010 esta era inferior al 65 %. El caso alemán no es muy distinto, para el mismo período la participación de su salario en el ingreso pasó del 73 % al 64 %. Esta evidencia es coincidente con los resultados del modelo teórico aquí presentado, en donde el crecimiento de las economías guiadas por ganancias va acompañado de reducciones en la participación de los salarios.

La participación de los salarios ha caído tanto en las economías guiadas por salarios como por ganancia (Stockhammer, 2013). De modo que no es posible afirmar que en las economías guiadas por salarios su crecimiento se deba a mejoras en la participación salarial. Lavoie y Stockhammer (2023) argumentan que el crecimiento en varias de estas economías está sustentado en deuda, lo que genera una relación de dependencia entre las economías guiadas por ganancias y las guiadas por deuda. No obstante, durante la edad dorada del capitalismo se observó un crecimiento inusual en las economías avanzadas, acompañado de mejoras distributivas (Piketty, 2014). Al respecto, la eurozona, que usualmente es vista como guiada por salarios (Lavoie & Stockhammer, 2023), experimentó altas tasas de crecimiento y mejoras en la participación de su salario en esta época. En contraste, el modelo teórico aquí presentado indica que el crecimiento guiado por salarios es cíclico14, ¿ello quiere decir que la evidencia histórica no apoya los resultados de nuestro modelo? No necesariamente, Piketty (2019) aduce que la mejora en la distribución del ingreso se debía principalmente a las altas tasas impositivas con las que se financiaba el estado de bienestar. Esta evidencia es congruente con los resultados obtenidos en Velázquez (2022), en donde se analiza la relación bidireccional entre crecimiento y distribución en economías cerradas; así que es necesario ampliar nuestro análisis para estudiar el impacto de las políticas fiscales redistributivas en economías abiertas.

LÍMITES Y AGENDA PENDIENTE

1. En las trayectorias cíclicas, tanto en economías guiadas por salarios como por ganancias, el tránsito del valle a la cima se debe a que la reducción del crecimiento implica una caída en la tasa de ganancia y en la participación de las ganancias en la economía. Esto solo es posible si los precios disminuyen provocando así que los salarios reales aumenten y que el tipo de cambio se deprecie. El aumento en el salario reactiva el crecimiento en las economías guiadas por salarios, la depreciación lo hace en economías guiadas por ganancias. La idea de que los salarios reales pueden aumentar en el valle del ciclo es análoga a los resultados obtenidos en Velázquez (2022) y Dutt (2012). Sin embargo, es contradictoria con la evidencia empírica. Este problema es resuelto por Velázquez (2022) y Dutt (2012) al asumir que en el valle del ciclo el grado de monopolio puede aumentar, tal y como lo afirma Kalecki (1943). Ello impediría que los precios cayeran, por lo que el salario real no aumentaría ni el tipo de cambio se depreciaría. En consecuencia, no se reactivaría el crecimiento ni en economías guiadas por salarios ni en economías guiadas por ganancias con tipo de cambio nominal fijo. Así, la pelea por la distribución del ingreso eliminaría los efectos redistributivos que pudiera tener el mercado y su capacidad para reactivar el crecimiento. Esta argumentación implica que es necesario analizar, en el modelo aquí propuesto, cómo cambia la distribución y la acumulación cuando el grado de monopolio es flexible, siendo este tema parte de la agenda de esta investigación. 2. El único escenario en el cual el crecimiento es sostenido (crecimiento guiado por ganancias con tipo de cambio flexible) es aquel en el cual la participación de las ganancias en el ingreso es creciente. Por lo tanto, el crecimiento solo es posible si se concentra el ingreso en las ganancias. Sin embargo, Velázquez (2022) muestra que el crecimiento con mejoras distributivas es posible si el Estado redistribuye el ingreso en un monto superior a lo que el mercado lo concentra. Por ende, es importante que se estudie la política fiscal para analizar si se puede crecer sin concentración del ingreso en economías abiertas. 3. Es importante conocer con qué parámetros se verifican los dos escenarios estudiados en la dinámica del modelo, y para ello se requiere hacer la calibración del modelo. De suerte que esta actividad forma parte de la agenda de esta investigación.

CONCLUSIONES

Desde finales de la década de los setenta y principio de la década de los ochenta del siglo pasado las economías avanzadas han sufrido una caída en la participación de los salarios en su ingreso nacional. En las economías emergentes y pobres también ha disminuido la participación de los salarios en el ingreso, aunque en años posteriores (Stockhammer, 2013). La caída en la participación de los salarios en el ingreso ha implicado que las sociedades se vuelvan más desiguales. La desigualdad en las economías avanzadas ha crecido hasta proporciones no vistas desde antes de las grandes guerras mundiales (Piketty, 2014). Por otro lado, la evidencia parece sugerir que solo los más ricos se están beneficiando de los frutos del crecimiento (Vázquez et al., 2018), por lo que es importante analizar cómo la distribución condiciona el crecimiento y cómo el crecimiento modifica la distribución, es decir, es necesario analizar la relación bidireccional entre distribución y crecimiento para proponer criterios de política económica orientados a mejorar el nivel de vida de la mayor parte de la sociedad.

En este artículo se estudia la relación bidireccional entre crecimiento y distribución en una economía abierta en un esquema poskalekciano. Se analizan solo los dos escenarios que hemos encontrado relevantes según la literatura empírica: crecimiento guiado por salarios y guiado por ganancias. Para ello se amplía el esquema teórico propuesto por Velázquez (2022). Se muestra que, si la economía es guiada por ganancias y el tipo de cambio es fijo, entonces la trayectoria de la economía es cíclica. Sin embargo, si el tipo de cambio es flexible y el banco central se compromete a tener un tipo de cambio competitivo, pese a la inflación que genera el crecimiento, entonces el crecimiento es estable y va acompañado de una concentración del ingreso que favorece a las ganancias.

Las economías abiertas que son guiadas por salarios tienen trayectorias cíclicas, tanto si el tipo de cambio es fijo como si es flexible. Esto se debe a que, en estos escenarios, la fuente del crecimiento es el aumento del salario real. Sin embargo, el crecimiento económico provoca que la participación de las ganancias en el ingreso aumente y, con ello, que el salario real se reduzca. Así que el crecimiento económico socava sus propias bases. Este resultado es análogo al obtenido en Velázquez (2022).

Se muestra que el aumento de la desigualdad se debe a que el crecimiento provoca que la tasa de ganancia crezca más que la tasa de crecimiento de la economía. En consecuencia, el ingreso de los capitalistas aumenta más rápido que el ingreso promedio. Este resultado tiene implicaciones importantes para la política económica, entre las que se destaca que, si se desea incrementar el nivel de vida de la mayor parte de la sociedad, entonces la búsqueda del crecimiento económico no puede ser la principal meta de política económica, pues el crecimiento genera desigualdad. En otras palabras, no basta con crecer para mejorar el nivel de vida de una sociedad, es necesario generar políticas económicas orientadas a distribuir los frutos del crecimiento. Analizar las características de estas políticas redistributivas son parte de la agenda que se desprende de esta investigación.