Introducción

El suicidio es una problemática de salud pública mundial. Este fenómeno es considerado como la tercera causa de muerte para jóvenes entre los 15 y 19 años en el mundo1. La situación ha sido similar en Colombia, evidenciándose un aumento gradual de las conductas suicidas en niños, niñas y adolescentes entre los 5 y los 17 años, lo que representó el 7,52 % del total de los casos durante el año 20212. En el departamento de Nariño, se presentaron tasas constantes de suicidio (6 por cada 100.000 habitantes) que superaron el promedio nacional (4 por cada 100.000 habitantes) y, de estas muertes, el 55 % implicó a personas entre los 15 y los 24 años de edad, un patrón de comportamiento que dista del descrito en otros lugares del mundo, donde predominan las conductas autolíticas en adultos mayores3-4.

Se ha comprobado que las conductas suicidas no letales pueden catalogarse como factores de riesgo para la muerte por suicidio. La alta prevalencia de ideas, planes e intentos en población adolescente y juvenil hacen a este grupo especialmente vulnerable, frente a la ocurrencia de suicidios5-6. Así, mundialmente se han planteado distintos programas de prevención del suicidio, siendo un factor clave de éxito el que respondan a las características y necesidades de la población con la cual se trabaja7.

Aun cuando este y otros factores de riesgo (FR) de la conducta suicida han sido estudiados e identificados, un gran número de personas que se han suicidado y que han interactuado con profesionales de la salud, incluso un mes previo al suceso, no se han identificado como casos potenciales de riesgo suicida8. Esta situación resulta preocupante, en tanto sugiere que algunos de esos decesos se hubiesen podido evitar con estrategias de identificación efectivas. Entre los principales factores que explican que esto ocurra, están la ausencia de instrucción de los profesionales de la salud y la educación para detectar potenciales factores de riesgo, así como la posible incomodidad o falta de confianza para preguntar sobre la ideación suicida9.

Los ambientes escolares favorecen el trabajo encaminado al fomento de la salud mental de los adolescentes y jóvenes y, específicamente, en la prevención de las conductas suicidas, ya que son espacios idóneos para identificar tempranamente algunos FR. Los docentes son agentes preventivos por su cercanía con los estudiantes, su rol como modelos y su función educadora10. Es por esto que una comunidad educativa, capacitada en identificar adolescentes en riesgo y establecer contacto con ellos, puede contribuir a originar un entorno de cercanía y contención, promoviendo la prevención de conductas suicidas11.

Entre los programas de prevención de suicidio con población escolar, se destacan aquellos basados en la estrategia de gatekeepers, término que se usa para referirse a individuos que pueden tener contacto directo con personas en riesgo de suicidio y que poseen habilidades para reconocer los signos de alarma evidenciables para derivar tales casos a una atención oportuna12-13. Las estrategias implementadas se orientan a entrenar a tales individuos en conocimientos/habilidades útiles en la prevención y el manejo de situaciones de crisis, así como de potencial riesgo suicida. De esta manera, se ha identificado que los programas de entrenamiento de gatekeepers (PEG), tanto con docentes como con estudiantes y personal administrativo, incrementan los niveles de conocimientos, actitudes y comportamientos de prevención sobre el suicidio, la autoeficacia y los comportamientos de búsqueda de ayuda para sí mismos o para otros, de tal modo que se posibilita la identificación y prevención del riesgo de suicidio, lo cual permite superar algunas de las brechas existentes en el acceso a servicios de salud mental14.

Dentro de los PEG se pueden mencionar las SAFE TALK15, Question, Persuade and Refer (QPR)16 y I CARE17, entre otros; estos programas abordan temáticas tales como: FR y factores de protección (FP), mitos y datos sobre el comportamiento suicida, signos de alarma, rutas de atención, habilidades de afrontamiento y manejo de estrés, búsqueda de ayuda y acciones concretas de respuesta ante situaciones de riesgo. Dichos contenidos, por su amplitud, logran efectos positivos sobre conocimientos, actitudes y prácticas frente a la conducta autolítica18-19; además, en contextos educativos, dadas las posibilidades de articulación y aprovechamiento del talento humano disponible, los PEG han mostrado ser una opción pertinente y eficaz de prevención20.

Aún con lo anterior, en la actualidad es escasa la información de programas de prevención de conductas suicidas que se hayan diseñado y aplicado en instituciones educativas de Colombia6. Por esta razón, se formuló e implementó una estrategia de prevención de conductas suicidas denominada: “Abriendo Puertas para la Vida” (APV), basada en el entrenamiento de docentes gatekeepers. Así, en el presente estudio se buscó determinar el efecto de la implementación de la estrategia, sobre los conocimientos, las actitudes y las prácticas en prevención de las conductas suicidas de adolescentes escolarizados, en un grupo de profesores de secundaria de una institución educativa municipal de San Juan de Pasto.

Materiales y métodos

Se realizó un estudio explicativo, preexperimental, con diseño y mediciones pretest, postest y de seguimiento, y con un solo grupo de intervención21, que estuvo conformado por nueve docentes adscritos a la jornada de la tarde de una institución educativa de San Juan de Pasto, Colombia, quienes decidieron participar como voluntarios, por lo cual no se realizó un muestreo probabilístico. El estudio se organizó de acuerdo con la estructura sugerida en la metodología Trend, para evaluaciones no aleatorizadas en investigaciones comportamentales y de salud22.

Participantes

Se convocó e invitó a un total de 62 docentes a participar de la investigación. De ellos, nueve (2 hombres y 7 mujeres) completaron las evaluaciones pretest, postest y de seguimiento. Sus edades oscilaron entre 37 y 61 años (media = 43 años, desviación estándar = 8,9 años), y su experiencia laboral general varió entre 3 y 37 años (media = 12 años), mientras que su vinculación con la institución estuvo entre 3 y 28 años (media = 4,5 años). Las áreas de conocimiento en las cuales se desempeñaban fueron: lengua castellana (2), ciencias naturales (3), ciencias sociales (2), matemáticas (1) y orientación escolar (1).

Instrumento

Para el presente estudio, se construyó un instrumento ad hoc de evaluación de conocimientos, actitudes y prácticas en prevención del suicidio, creado a partir de la revisión de la literatura realizada, el cual fue evaluado por tres jueces expertos, quienes validaron que los ítems del instrumento fueran claros, pertinentes y suficientes para evaluar el atributo. Tal evaluación llevó a la eliminación de siete ítems que no contaban con las características requeridas para su idoneidad; así, el instrumento quedó conformado por 109 reactivos, agrupados en tres componentes: conocimientos (32 ítems de opción múltiple con única respuesta), actitudes (55 ítems, opciones tipo Likert) y prácticas (22 ítems, opciones en una escala de frecuencia). Estos tres componentes a su vez contemplaron tres dimensiones del atributo: 1) factores de riesgo y protección, 2) conductas suicidas y 3) acciones de prevención de la conducta suicida. El instrumento fue aplicado como medida pretest, postest y de seguimiento del programa de intervención.

Procedimiento y estrategia de intervención

La intervención constó de dos jornadas de trabajo de seis horas cada una, lideradas por el equipo investigador. Cada sesión contó con una estructura que definía las diferentes actividades a desarrollar y los tiempos estimados (Tabla 1). Las mediciones pre y postest se realizaron al comienzo y al final de la capacitación, respectivamente, con una medición de seguimiento de tres años después de la implementación. El formato de diligenciamiento del instrumento fue de papel y lápiz, y el programa se ejecutó en septiembre del año 2019.

Tabla 1 Estructura de las sesiones

Análisis de datos

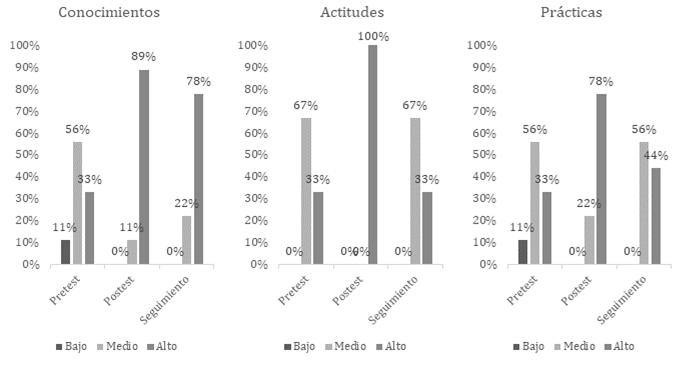

Los análisis estadísticos fueron realizados a través del software JASP V.0.17.123. Para la elección de las pruebas de hipótesis adecuadas, se comprobó el supuesto de distribución normal de las puntuaciones, así como de esfericidad (homogeneidad de las varianzas de las diferencias), a través de las pruebas de Shapiro-Wilk y de Mauchly, respectivamente. Para el caso del componente general de conocimientos, así como las subdimensiones de actitudes, se adelantaron pruebas de tipo Anova, de medidas repetidas, y pruebas post hoc de corrección de Bonferroni, para identificar las diferencias entre pares de mediciones. Para las subdimensiones de conocimientos, el componente general de actitudes y el componente general de prácticas, se llevaron a cabo pruebas de hipótesis de Friedman, con sus respectivas pruebas post hoc de Conover. Se identificaron valores de significancia, medianas y medias, así como estadísticos de tamaño del efecto (Omega cuadrado - ω2- en pruebas Anova, y W de Kendall en pruebas de Friedman), para evaluar la magnitud de las diferencias entre mediciones. Adicionalmente, se codificaron las puntuaciones de la escala en tres niveles de desempeño: bajo (inferior a 60 %), medio (entre 61 % y 80 %) y alto (entre 81 % y 100 %), para representar gráficamente la migración de puntuaciones.

Consideraciones éticas

La presente investigación fue evaluada y avalada por el Comité de Ética en Investigaciones de la Universidad de Nariño, mediante el Acuerdo 036 del 19 de septiembre de 2017. Adicionalmente, se siguieron los principios éticos en los que se enmarca el Código Deontológico y Bioético del ejercicio de la Psicología en Colombia24. Por otra parte, el presente estudio presentó riesgos mínimos para los seres humanos25, por lo que se destaca que el programa fue dirigido por profesionales de psicología, quienes estaban atentos a las eventuales reacciones que pudieran tener los participantes, dado que la intervención fundamentalmente se orientaba al desarrollo de habilidades para que los docentes pudieran identificar la conducta suicida de los estudiantes y activar las rutas de atención. Adicionalmente, se contó con el consentimiento informado, se explicó el objetivo del estudio y se resaltó el carácter anónimo y voluntario de su participación.

Resultados

A continuación, se presentan los resultados por cada componente (conocimientos, actitudes y prácticas) para dar cuenta en qué atributos se identifican cambios en las medidas pretest, postest y seguimiento, que sean atribuibles a la estrategia aplicada.

Componente de conocimientos

En cuanto al componente general de conocimientos, se identificó un cambio positivo posterior a la realización del programa, pues se encontró que mientras en el pretest los datos se distribuían en los tres niveles (bajo, medio, alto), para el postest y el seguimiento todas las puntuaciones se hallaban en el nivel medio y alto (Figura 1).

Estos cambios fueron estadísticamente significativos (Tabla 2). El valor ω2, usado como estadístico de tamaño del efecto, indica que la magnitud de las diferencias encontradas fue grande, y tales diferencias pueden ser atribuibles a la estrategia adelantada. Al realizar el análisis de diferencias dos a dos, la prueba post hoc de Bonferroni indica que las diferencias más amplias se dieron entre las mediciones pretest y postest (p=0,001), así como la medición pretest y de seguimiento (p=0,026), demostrando diferencias de los niveles pretest con los posteriores.

Tabla 2 Medidas pretest, postest y seguimiento en variables con distribución normal

| Aspecto | Estadísticos descriptivos | Estadísticos de prueba | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Media pre | Media pos | Media de seg. | Valor p | F | ω2 | |

| Dimensión global de conocimientos | 23,4 | 28,8 | 27 | 0,001* | 10,5 | 0,425 |

| Actitudes hacia los factores de riesgo | 57 | 59,8 | 49,1 | 0,001* | 28,7 | 0,634 |

| Actitudes hacia las conductas suicidas | 50,2 | 57,7 | 45,4 | 0,001* | 12,3 | 0,448 |

| Actitudes hacia la prevención del comportamiento suicida | 69,8 | 78,8 | 79,7 | 0,001* | 12,1 | 0,469 |

Nota: pre: pretest; pos: postest; seg: seguimiento; p: valor de p de la prueba de hipótesis; F: valor de la estadística F de Anova; ω2: tamaño del efecto.

El componente de conocimientos incluyó tres subdimensiones. En la primera, sobre FR y FP, se identificó un incremento en los niveles de conocimientos en la medición postest, el cual se mantuvo en la medición de seguimiento (Tabla 3); sin embargo, esta diferencia no alcanzó a ser significativa y el tamaño del efecto fue bajo. La prueba post hoc de Conover indicó, en las comparaciones dos a dos, que solo la medición pretest mostró una diferencia significativa respecto a la medición postest (p=0,05), mientras que las demás comparaciones tuvieron valores de p superiores a 0,05.

Tabla 3 Medidas pretest, postest y de seguimiento en variables con distribución no normal

| Aspecto | Estadísticos descriptivos | Estadísticos de prueba | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Mediana pre | Mediana pos | Mediana de seg. | X2 | gl | Valor p | Kendall´s W | |

| Conocimientos sobre factores de riesgo | 10 | 13 | 12 | 5,88 | 2 | 0,053 | 0,327 |

| Conocimientos sobre conductas suicidas | 5 | 7 | 7 | 8,31 | 2 | 0,016* | 0,462 |

| Conocimientos sobre prevención del comportamiento suicida | 8 | 10 | 4 | 15,6 | 2 | 0,01* | 0,867 |

| Dimensión global de actitudes | 179 | 196 | 176 | 11,5 | 2 | 0,003* | 0,638 |

| Prácticas de prevención de conducta suicida | 65 | 76 | 70 | 9,56 | 2 | 0,008 | 0,531 |

Nota: * Resultados son estadísticamente significativos, a un nivel α = 0,05; pre: pretest; pos: postest; seg: seguimiento; X2: valor del estadístico chi cuadrado; gl: grados de libertad; p: valor p de la prueba de hipótesis; Kendall´s W: tamaño del efecto.

En la segunda subdimensión, conocimientos en conductas suicidas, se observó un incremento estadísticamente significativo en las puntaciones, posterior a la implementación del programa, lo que se conservó hasta la medición de seguimiento. Los datos obtenidos dieron cuenta de la transición de un nivel medio en la medición pretest, a un nivel alto en la medición postest y de seguimiento, con un tamaño del efecto moderado (Tabla 3). Respecto a esta dimensión, solamente la comparación entre las observaciones pre y pos mostró diferencias significativas (p=0,01) en la prueba post hoc.

Finalmente, en cuanto a los conocimientos en prevención del suicidio, se identificaron diferencias significativas entre las tres mediciones. Inicialmente, existió un incremento al pasar de un nivel medio en la medida pretest a un nivel alto en la medición postest; sin embargo, en la medición de seguimiento, se identificó que las puntuaciones se encontraban en un nivel bajo del atributo (Tabla 3). Las comparaciones dos a dos que mostraron diferencias significativas entre sí fueron la medición pretest y de seguimiento (p=0,047), así como la medición postest y de seguimiento (p=0,001), indicando un incremento del pretest al postest, pero un descenso drástico entre este y el de seguimiento.

Componente de actitudes

Se identificó un incremento estadísticamente significativo, y con magnitud considerable, en las puntuaciones del componente de actitudes respecto a la conducta suicida en las dos primeras mediciones. Mientras que en la medición pretest la tendencia se encontraba en el nivel medio, luego de la realización del programa, el total de las puntuaciones pasó al nivel alto en el componente de actitudes (Figura 1). Para el seguimiento, la tendencia de agrupación fue similar a la de la medición pretest. En este componente, al realizar las pruebas post hoc, se identificaron diferencias significativas en las comparaciones de las mediciones pretest y postest (p=0,023), así como en la comparación de las medidas postest y seguimiento (p=0,005). Se identificó que en el seguimiento se dio un retorno a la condición inicial.

El componente de actitudes contempló tres subdimensiones. En la primera, relacionada con actitudes frente a FR y FP ante la conducta suicida, los participantes mostraron cambios estadísticamente significativos y de gran magnitud entre las mediciones, existiendo un incremento en las puntuaciones de la medición pos, respecto a la medición pretest. Para la medición de seguimiento, la media de las puntuaciones decreció en comparación con las otras dos observaciones. Las comparaciones post hoc permitieron identificar que las diferencias fueron significativas entre las mediciones pretest y de seguimiento (p=<0,001), así como entre las mediciones postest y de seguimiento (p=<0001), mostrando niveles aún más bajos que los que se tenían inicialmente.

La segunda subdimensión evaluada, actitudes frente a conductas suicidas, mostró un cambio estadísticamente significativo y de gran magnitud en las puntuaciones de los participantes, las cuales pasaron de un nivel medio a un nivel alto en las medidas pretest y postest, respectivamente, no obstante, la media de seguimiento disminuyó respecto a las otras dos observaciones (Tabla 2). Las diferencias entre las comparaciones fueron significativas en la comparación de las mediciones pre y postest (p=0,026), así como en la comparación de postest y de seguimiento (p=<0,001), demostrando un cambio del pretest al postest y luego un drástico descenso en el seguimiento.

La tercera subdimensión evaluada fue de actitudes frente a la prevención del suicidio, en la cual se identificaron cambios estadísticamente significativos y de amplia magnitud. Las puntuaciones pasaron, en promedio, de un nivel medio a alto en las medidas pre y postest, respectivamente, e incrementaron el puntaje promedio para la medición de seguimiento (Tabla 2). Las comparaciones post hoc de las mediciones del atributo arrojaron diferencias significativas entre las mediciones pre y postest (p=0,003), y entre las mediciones pretest y de seguimiento (p=0,001), es decir, que el efecto del programa se mantuvo en el tiempo.

Prácticas de prevención del suicidio

Respecto al componente de prácticas, las puntuaciones obtenidas denotaron un incremento posterior a la ejecución del programa (Figura 1). Este cambio fue estadísticamente significativo y de magnitud considerable (Tabla 3). Así, mientras en la medida pretest los datos se distribuían en todos los niveles, para la medición postest las puntuaciones se ubicaron principalmente en el nivel alto. Para el tercer momento de medición, la puntuación se distribuyó en los niveles medio y alto, y la mediana, aunque inferior a la medida postest, se mantuvo superior a la medición pretest.

En relación con el componente de prácticas, la prueba post hoc de Conover indicó que las diferencias fueron significativas entre las mediciones pre y postest (p=0,007), mientras que, en las demás comparaciones, los valores p superaron el valor de significancia establecido para el estudio (Tabla 3).

Discusión

El objetivo del presente trabajo investigativo fue determinar el efecto de la implementación del programa APV sobre las dimensiones de conocimientos, actitudes y prácticas en prevención de las conductas suicidas, en un grupo de profesores de una institución educativa municipal de San Juan de Pasto, Colombia. Los resultados evidenciaron un incremento en dichas dimensiones frente a la prevención de la conducta suicida, sin embargo, algunos de esos cambios no se mantuvieron para el momento del seguimiento.

En primer lugar, se encontró que los conocimientos en FR tuvieron un incremento significativo, entre el pretest y el postest, migrando del nivel medio al alto, similar a lo encontrado en programas como QPR y More Than Sad16,26 que, al igual que el programa APV, son PEG, lo cual evidencia su aporte al conocimiento que los participantes desarrollan sobre FR y FP del comportamiento suicida7.

Por otra parte, en cuanto a los conocimientos sobre prevención del suicidio, no se encontraron diferencias significativas entre el pretest y el postest, aunque hay que evidenciar que los niveles iniciales eran de por sí altos. Esto se explica porque los docentes suelen participar en capacitaciones sobre rutas de atención ante diversos eventos que pueden ocurrir en el ámbito escolar, las cuales ofrecen información que permite la prevención de comportamientos y la gestión de eventos de riesgo en la comunidad educativa27. Al respecto, Torok et al.20 afirman que los PEG generan cambios significativos en los niveles de conocimientos, los cuales son más visibles si los niveles basales son bajos.

Ahora bien, a pesar de los resultados positivos entre el pretest y el postest en los dos aspectos arriba mencionados, también se identificó un descenso significativo en las medidas de seguimiento, que evidenció que el efecto del tratamiento se debilitó con el tiempo si no hay acompañamiento y seguimiento. De manera similar, Matthieu et al.7 encontraron que luego de 12 meses, los conocimientos tendieron a retornar a los niveles previos a la intervención, lo cual evidenció la necesidad de acciones periódicas de refuerzo de tales aprendizajes; no obstante, en lo referente a los conocimientos sobre la conducta suicida, los resultados mostraron un incremento entre las mediciones pretest y postest, cambios que se mantuvieron significativos en el seguimiento. Estos hallazgos fueron similares a los obtenidos por Arias et al.27, en cuyo trabajo se capacitó a adolescentes y adultos jóvenes, con el objetivo de corregir conocimientos erróneos sobre las conductas suicidas. Se destaca que fortalecer conocimientos sobre la conducta suicida mejora la comprensión de la problemática y este efecto se mantiene en el tiempo.

Con respecto a las actitudes relacionadas con los factores de riesgo y protección, se identificó que el cambio entre las medidas pre y pos no fue significativo, sin embargo, el análisis de la significancia de las diferencias puede ensombrecer el hecho de que, al comienzo de la intervención, más del 50 % de los participantes mostró una actitud bastante favorable y, en consecuencia, el resultado estadístico se vio afectado por un efecto de techo de las medidas7. Al respecto, es claro que los docentes, en su labor diaria, identificaron cómo diferentes situaciones influyen en la salud mental de sus estudiantes28-29, razón por la cual desarrollaron una actitud propicia para conocer y detectar este tipo de situaciones.

Aunado a lo anterior, un criterio de inclusión para hacer parte del programa fue tener la disposición e intención de participar en él, ante lo cual es probable que aquellos docentes con actitudes favorables hacia FR y FP estuvieran más interesados en la salud mental de sus estudiantes, lo cual incrementó la probabilidad de llevar a cabo acciones como la identificación de FR, activación de rutas pertinentes y generación de ambientes de confianza11.

En cuanto a las actitudes frente a la conducta suicida, se identificaron cambios significativos y positivos en las puntuaciones, lo que pareció indicar que los contenidos incidieron favorablemente en las cogniciones, las creencias y los afectos hacia la prevención. Estos resultados fueron similares a los encontrados en otros programas(16, 18), en los cuales se identificó tanto el incremento de conocimientos, como el desarrollo de actitudes favorables hacia la prevención del suicidio, lo que puede facilitar procesos de identificación, búsqueda de ayuda y prevención general del suicidio18; no obstante, es importante precisar que, para el momento del seguimiento, los componentes actitudinales hacia FR y FP, así como hacia las conductas suicidas, presentaron una disminución a niveles aún inferiores a los iniciales. En este punto, Holmes et al.7 encontraron que el 57 % de estudios que evaluaban el efecto de PEG sobre las actitudes, reportaron un retorno a valores iniciales, reiterando la necesidad de acciones constantes que reforzaran y mantuvieran los cambios que se dieron justo después de la implementación del programa.

En contraste, las actitudes frente a la prevención del suicidio se incrementaron del pretest al postest y se mantuvieron al momento del seguimiento, denotando un cambio en las creencias y cogniciones que tienen los docentes en cuanto a la detección temprana y oportuna de casos de conductas suicidas, y a la activación de redes y rutas de atención. King et al.30 también encontraron resultados favorables a través del desarrollo y ejecución del programa Surviving the Teens, el cual tuvo entre sus objetivos promover actitudes positivas y la búsqueda de ayuda a través de la formación de padres, estudiantes y docentes.

Finalmente, en el factor de prácticas en prevención del suicidio, se encontró que los participantes tuvieron un incremento en comportamientos que habitualmente realizaban con el fin de prevenir la aparición de una conducta autolesiva o disminuir su gravedad, aunque la significancia del cambio disminuyó al momento del seguimiento. En este punto, en la literatura se encontró que los cambios conductuales no se dan tan fácilmente, convirtiéndose esto en un gran reto para los PEG7,20, de manera que es un éxito el haber generado cambios en una intervención limitada en el tiempo y que los niveles no hubiesen disminuido tan significativamente, como sí sucedió en algunos de los aspectos analizados antes.

Identificados los efectos arriba comentados, se sugieren algunas características que pudieron propiciarlos. En primer lugar, se deben tener en cuenta los componentes incluidos en el programa APV, tales como: información sobre el suicidio, mitos sobre el mismo, situaciones de crisis y cómo intervenir en ellas, además de las rutas de canalización ante situaciones de riesgo (Tabla 1), los cuales se orientaron hacia su posible práctica en el contexto educativo. Es probable que los docentes sintieran mayor confianza y autoeficacia en sus conocimientos y habilidades después de su participación31. Además, se ha demostrado que la formación de gatekeepers genera un aumento significativo en el conocimiento sobre las conductas suicidas, una disminución de la renuencia a intervenir y un aumento de la autoeficacia percibida para futuras intervenciones7,31.

Por otro lado, se debe tener en cuenta la voluntariedad de las personas que participaron del presente programa. De acuerdo con otras experiencias en prevención de conductas suicidas, parece existir una relación entre la implicación personal de los docentes en este tipo de actividades y su disposición, tanto para el aprendizaje como para la adquisición y el fortalecimiento de habilidades, así como la ejecución de conductas relacionadas con la prevención del suicidio en sus alumnos32-33.

Un tercer aspecto para tener en cuenta se relaciona con las características de la información brindada. Para que un proceso de generación de comportamientos novedosos surta un efecto evidenciable, la información brindada debe ser concisa, específica y clara34. Dado que el programa se adelantó con personas no expertas en salud, los contenidos abordados, la información en cada núcleo temático y las instrucciones trabajadas, fueron concretas y específicas y describían la conducta esperada en las situaciones hipotéticas planteadas35. Estas características son importantes, pues los PEG, al ser estrategias de bajo umbral y llevadas a cabo con actores de la comunidad educativa, son opciones eficaces y costoefectivas para la movilización, el abordaje y la prevención de comportamientos autolíticos36.

Conclusiones

Se puede afirmar que la aplicación del programa APV generó un incremento significativo y positivo en conocimientos, actitudes y prácticas de los temas de factores de riesgo y protección, y en acciones de prevención de la conducta suicida de los docentes; no obstante, también se halló que, en los componentes generales de actitudes y prácticas, así como en algunas subdimensiones de conocimientos y actitudes, si bien se produjo un cambio favorable entre las mediciones del pretest y el postest, los niveles alcanzados no se mantuvieron para el momento de seguimiento, sugiriendo la necesidad de acciones de seguimiento y acompañamiento a los gatekeepers formados.

A futuro, se recomienda la formulación de estudios multicéntricos que permitan masificar este tipo de programas de intervención, a través de estrategias de “listas de espera”, ampliando la cantidad de participantes y la potencia de los análisis estadísticos correspondientes. Asimismo, se ve la necesidad no solo de hacer mediciones un poco más constantes (3, 6 y 12 meses), sino, principalmente, de continuar con intervenciones multimodales que permitan el mantenimiento de los cambios, en el marco de una estrategia institucional estable en el tiempo, de forma que los docentes vean la necesidad de continuar con los procesos de prevención y se sientan articulados con ellos.

Al considerar la limitación del número de participantes, los resultados obtenidos en este estudio pueden no ser generalizables. Aun así, este trabajo ofrece información importante sobre procesos que probablemente se observen con un mayor número de participantes. El trabajo resulta relevante, además, porque la generación e implementación de este tipo de propuestas de intervención es una necesidad sentida en las comunidades educativas.