Introducción

Con la migración masculina, se presentan serias tensiones por la ausencia del jefe de familia. Estas tensiones son, precisamente, implicaciones emocionales experimentadas por mujeres cuyo cónyuge masculino migró. Dicha situación es representada con el concepto de conyugalidad a distancia.

Este texto parte de la siguiente pregunta ¿cómo se representan la ira y los nervios en una experiencia de conyugalidad a distancia en mujeres parejas de migrantes de la comunidad de Caxuxi, Hidalgo, México? La intención fue aproximarse al análisis de la ira y los nervios desde la noción de malestar emocional que, para efectos de este trabajo, se vincula con las emociones ligadas al sufrimiento, el dolor, la tensión y la angustia o bien como lo refiere Enríquez (2009), experiencias diversas asociadas al cansancio, la sobresaturación y la tensión que experimentaron las esposas durante la ausencia de su pareja que migró por trabajo a los Estados Unidos de Norteamérica -en adelante, EE. UU-.

Se retomaron los conceptos de ira y nervios debido a que aparecen constantemente descritos por las informantes; las representaciones de estas emociones en la vida de las personas permiten hablar de un estado común del sentir que fue reconocido por su continuidad y permanencia. Así pues, las informantes coincidieron en reconocer la presencia de una constante sensación de tensión que desencadenaba episodios continuos de ira y de nervios durante la ausencia de sus parejas.

El estudio tiene corte cualitativo y su diseño metodológico se fundamentó en la fenomenología para conocer las formas como se altera la vida íntima de la pareja en relación con el impacto experimentado en lo emocional, relatado desde la experiencia de mujeres parejas de migrantes. El estudio se realizó en la comunidad de Caxuxi, Hidalgo, México, que pertenece a uno de los municipios con mayor cantidad de expulsión de mano de obra hacia los EE. UU.

De este modo, el escrito parte de la presentación de un estado del arte sobre el fenómeno migratorio y su relación con las emociones que genera; posteriormente, presenta el marco metodológico, los resultados y las conclusiones.

Revisión conceptual

Existe una serie de estudios contemporáneos que revisan el tema de las afecciones emocionales relacionadas con la migración. En México, por ejemplo, desde el trabajo pionero de Salgado y Maldonado (1993) hasta los enfoques contemporáneos que enlazan los fenómenos psicológicos con estudios sociales de las emociones, como el trabajo de Hirai (2009) por mencionar algunos de ellos. Por otra parte, existen trabajos como el de Zapata, Suárez y Flores (2011), en el que explican que las esposas experimentan periodos de ansiedad al asumir las responsabilidades y quehaceres de la figura ausente del migrante.

El mantenimiento de las relaciones afectivas entre las familias asociadas a la migración México-EE. UU. es una expresión de la transnacionalidad que para De León, Jasso y Lamy (2016, 92) está definida por la vida marital en hogares multisituados; es decir, estos hogares presentan cambios y dinámicas constantes y que, por tanto, enfrentan una mayor complejidad para resolver la vida cotidiana.

Parella (2007) afirma que los estudios transnacionales contradicen el marco teórico convencional acerca de que los inmigrantes rompen las relaciones con su sociedad de origen. La transnacionalidad supone un reto para comprender la noción tradicional de familia. Cienfuegos (2017, 21) señala que la familia transnacional emerge de manera sustantiva, principalmente es el resultado de procesos económicos de globalización, tal como es la demanda de mano de obra que mercados del primer mundo formulan a economías subdesarrolladas. En conjunto a esta dinámica global suceden dinámicas locales que, por sus propias características, trastocan el orden tradicional de la familia y sus miembros.

Si bien, la migración contempla de forma general el desplazamiento humano bajo condiciones particulares -individual o colectivo, voluntario o forzado, transitorio, temporal o definitivo, etc.-; también aparece como el factor determinante de los costos psicosociales y emocionales de las familias (Marroni 2010, 141). Es en la interacción generada entre el migrante y quien espera dónde se materializan estos costos, de forma que los actores -como sujetos políticos de la migración- no solo son afectados por las condiciones que los determinan sociohistóricamente, sino también por lo que perciben, cómo lo perciben y lo que hacen al respecto. Los simbolismos que subyacen alrededor del proceso dan cuenta de la calidad de la interacción y los intercambios que ocurren para finalmente comprender en qué estado se mantiene como familia pese a la separación. Estudios como el realizado por Vila, Fernández y Del Carpio (2016) proponen explorar la noción de resiliencia social transnacional como una forma de analizar el proceso histórico en el que se adapta la vida de los migrantes en dos espacios nacionales, sus comunidades de origen y destino.

La comprensión de los procesos afectivos vinculados con la migración transnacional se sustenta en el argumento compartido por Cienfuegos: "en relación con aquellos vínculos ligados a la vida personal de los migrantes, la vida conyugal en las parejas, en este caso las transnacionales, se comprende desde dos dimensiones: la organización familiar y la intimidad" (2014, 162).

Al analizar la vida conyugal a distancia se parte de la idea de que las relaciones conyugales a distancia existen en corresidencia, esto significa que las familias viven en dos espacios diversos entre los cuales generalmente existe una distancia considerable. Dicha separación se da en el marco de una migración laboral.

Ariza y D'Aubeterre (2009) llaman conyugalidad a distancia a la experiencia de vida marital asociada a la migración masculina en hogares multisituados, lo que implica que las parejas deben vivir separadas -temporalmente, por lo menos- para hacer viable un proyecto de vida común; en esta situación las comunicaciones y las visitas esporádicas adquieren gran importancia para mantener los vínculos familiares y conyugales. Cienfuegos (2011) define la conyugalidad a distancia como esa constelación particular de sentido y proyección de pareja: aquella que en su antecedente tiene a la corresidencia, luego se desterritorializa como vínculo, transformándose en un espacio social transnacional con proyecciones diversas, pero mayoritariamente asociadas a la reunificación familiar. Ariza y D'Aubeterre (2009) proponen que la conyugalidad a distancia es una situación de excepción, más o menos prolongada, como un hiato que se abre con la finalidad expresa de maximizar las oportunidades laborales abiertas al grupo familiar, el que -al menos en principio- ha de cerrarse una vez se alcancen los objetivos perseguidos.

Ojeda (2010) asevera que la migración se ha convertido en un estilo de vida caracterizado por interrumpir, espaciar y abreviar los contactos físicos y simbólicos entre sus miembros, pero sin cortarlos de manera absoluta o definitiva; en este sentido, la experiencia emocional con la migración marcada por la ausencia del cónyuge trastoca la vida afectiva. Esta alteración impacta en el nivel individual, en las representaciones de sí mismo y de las relaciones sociales, comunitarias y familiares permitiendo la generación de malestares.

La noción de malestar emocional se trata de un indicador de sensaciones y percepciones de la condición emocional ligadas al sufrimiento, el dolor, la tensión y la angustia, además de tristeza, desesperación, enojo, desánimo; es decir, el sentirse tirado a la basura como lo expresa Enríquez (2009). Sin embargo, no demuestra la presencia de enfermedades mentales, sino que se refiere al bienestar mermado por la condición de vulnerabilidad que la persona experimenta. Se plantea como desazón, incomodidad o sentirse mal, y aparece como un conjunto de síntomas mal definidos y sin causa orgánica demostrable (Cucco 2006), manifestado a través de síntomas y sensaciones asociadas: tristeza, sentimiento de vacío, dolores musculares, de cabeza, o de ambos, insomnio, fatiga, preocupación, nervios e irritabilidad (Tubert 2005).

Otra vertiente de enorme influencia en la generación de estos malestares tiene que ver con las condiciones de vida; Salgado, Díaz y Ojeda (2000) evidencian que el malestar emocional de las mujeres está altamente imbricado en el mayor número de responsabilidades y obligaciones asignadas a su género. En una relación conyugal marcada por la migración se hacen particularmente evidentes el temor, la ansiedad y las dudas asociadas a creencias culturales que prescriben las formas de ser mujer y ser hombre en una relación erótico-afectiva (Sevillano y Bravo 2011).

De León, Jasso y Lamy (2016) afirman que la dinámica de las relaciones conyugales y las percepciones relacionadas con tales dinámicas pueden ser bastante diversas o incluso contrastantes en una misma comunidad. Sin embargo, existen nociones comunes sobre cómo se representa la conyugalidad a distancia en términos de experiencia de vida. Entre estas diferencias las más significativas se han encontrado cuando se enfocan los estudios a analizar a las parejas que se quedan. De esta forma, la separación por cuestiones laborales obliga a la resignificación de la vida familiar y conyugal. Se asumen nuevos roles que, en origen, corresponden cumplir a la persona cabeza de familia y que sin duda confrontan a quien se queda -el caso de las mujeres que asumen el rol de cuidador mientras dura la migración del esposo- con situaciones de vulnerabilidad y desventaja frente a las nuevas condiciones asumidas. En este sentido, como parte de los cambios y reasignación de roles se observan nuevas cargas de trabajo para las madres-esposas, los hijos e hijas que obligan a un reacomodo no siempre positivo.

Este proyecto se centró en comprender las formas en cómo se trasforma la intimidad de la casa, la familia y la pareja, centrándose en la percepción sobre lo que ocurre a nivel emocional, a través de las experiencias de la esposa. Al respecto, algunas de estas vivencias fueron recogidas por otros investigadores interesados en el tema, por ejemplo, Loza et al. (2007) señalan que, en situaciones de migración laboral del marido, las mujeres deben salir de casa para participar en los espacios públicos. Para Zapata, Suárez y Flores (2011), estas acciones que las mujeres deben emprender tras la ausencia del cabeza de familia las predisponen a experimentar ansiedad, porque deben sustituirlos temporalmente con la realización del trabajo extradoméstico, como administradoras del patrimonio familiar y como educadoras, especialmente cuando se trata de enfrentar la disciplina sobre los hijos.

Otros estudios sobre la migración de mexicanos hacia los EE. UU. y sus familias han retomado nociones sobre el cuerpo. Maya y Jarillo (2018) revelan que en el discurso de un grupo de esposas de migrantes se reconoce la autopercepción del cuerpo minimizada a partir de la ausencia y la espera del migrante, además de las complejas formas de regulación y administración impuestas al cuerpo por parte de la comunidad en que viven. Por su parte, De León, Jasso y Lamy (2016) encontraron que en las relaciones conyugales transnacionales las mujeres deben enfrentar también la vigilancia sobre su cuerpo1 y su sexualidad, así como la ausencia de prácticas íntimas y la abstinencia sexual por la ausencia de sus cónyuges.

Tomando en cuenta los argumentos arriba apuntados, se buscó comprender las consecuencias que la migración masculina propicia en las relaciones conyugales trasnacionales, analizando la experiencia emocional en parejas de migrantes de la comunidad de Caxuxi, en México.

Metodología

Se trata de un estudio de corte cualitativo, cuyo diseño metodológico se fundamentó en la fenomenología para comprender bajo la perspectiva del otro su propio mundo, es decir, conocer las formas como se altera la vida íntima de la pareja en relación con el impacto experimentado en lo emocional, relatado desde la experiencia de mujeres parejas de migrantes. El estudio se realizó en Caxuxi, uno de los municipios con mayor cantidad de expulsión de mano de obra mexicana hacia los EE. UU.

Al no existir una estadística confiable sobre la cantidad de parejas que se encontraban distanciadas geográficamente por migración laboral, se optó por buscar contacto a través un miembro de la comunidad que sirvió como enlace con las participantes. Se utilizó la técnica bola de nieve o muestreo en cadena para la selección de las personas.

Recuperar este componente involucró el diseño de estrategias metodológicas que facilitaran el reconocimiento de vivencias asociadas a los malestares emocionales para explicar las experiencias ligadas a la conyugalidad transnacional. Se usaron dos técnicas: una entrevista semiestructurada y una técnica de dibujo denominada mapeo corporal2 (figura 1).

El mapeo corporal es una técnica de dibujo diseñada para recoger información de forma directa, en este caso, sobre efectos e impactos físicos asociados a malestares emocionales. El objetivo fue captar la percepción de las participantes ubicando las emociones dentro de un dibujo de un cuerpo femenino que las representaba a sí mismas.

La instrucción básica fue:

En este dibujo se representa un cuerpo humano que puede identificar como suyo; en relación con lo que hemos estado platicando podría usted hacerme el favor de indicarme en qué partes de su cuerpo ha experimentado dolor, molestia o algún síntoma físico que relacione con la ausencia de su pareja.

Además, señale si alguno de estos puede relacionarlo con malestares emocionales.

Resultados

Las emociones están presentes en todo acto, al ser una constante, revelan que la experiencia humana no es uniforme, sino que tiene múltiples formas de representación y vías de expresión influenciadas histórica y culturalmente. Indudablemente, son experiencias del individuo que se vivencian en lo colectivo. Con relación a los datos obtenidos y de acuerdo con el método fenomenológico, se codificaron las experiencias individuales agrupando por significados y estructurando la experiencia para describir de manera teórica los malestares emocionales representados por dos elementos: la ira y los nervios.

Las categorías de análisis fueron captadas dentro de un conjunto mayor de emociones que involucraron síntomas físicos. Lo característico es que no solo se representaron con un número mayor de apariciones en los diálogos y dibujos de las participantes, sino que también coincidió con las significaciones atribuidas, lo que para el colectivo simbolizan; básicamente, lo mismo, además de que se expresaban de la misma forma en situaciones similares y por razones comunes.

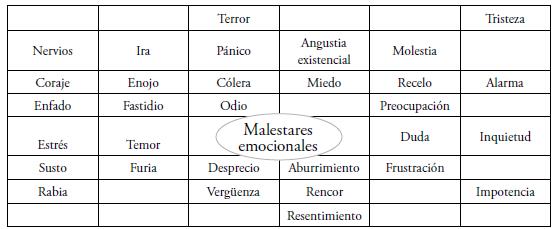

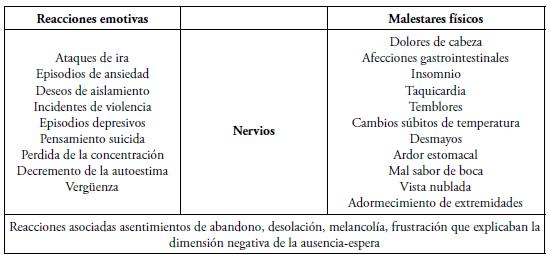

En la figura 2, se representan las emociones vinculadas al malestar emocional experimentado por las esposas de los migrantes durante su ausencia por trabajo en los EE. UU. Las emociones negativas expresadas por las informantes dan sentido a la noción de malestar emocional, específicamente en lo relativo al sufrimiento, el dolor, la tensión y la angustia experimentados.

El dolor es síntoma; sin embargo, no es posible reconocer su presencia física sin la inscripción del dolor psíquico. La noción de dolor se representó con niveles de profundidad mayores, esencialmente, se presentan como una sola experiencia constituida por una contraparte física expresada a través del dolor. Este es el tema de la psicosomatización3 que los mapas corporales (Silva, Barrientos y Espinoza-Tapia 2013) intentan elucidar en su discurso. El dolor inevitable y continuo se traduce como sufrimiento, en ese intento que las personas hacemos por dar a entender que estamos en un momento de la vida que no queremos vivir, que las circunstancias no son las más favorables y que eso pesa; la enfermedad se acompaña por las perturbaciones del psiquismo.

A todas las participantes se les aplicó la misma guía de entrevista. Para los fines de este apartado es importante señalar que en el ítem 5 se pregunta: ¿Cuál consideras que sea la emoción que ha cambiado o marcado trascendentalmente tu vida mientras tu pareja estaba en los EE. UU.?; al respecto, las informantes coincidieron en que la ira fue crucial durante la ausencia.

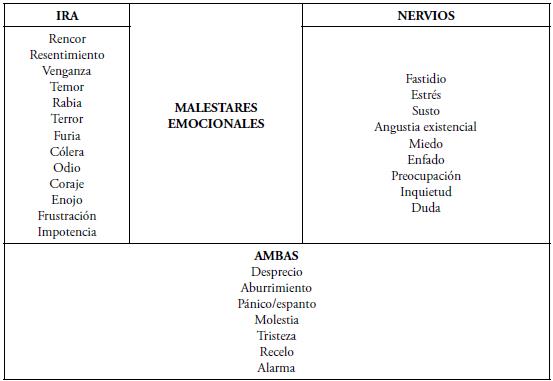

En la figura 3 se representan los malestares emocionales que se desprenden de la ira y los nervios. Fue posible identificar estas emociones a partir de lo que las informantes expresaron; de esta forma, se logró reconocer el contenido emocional de la experiencia en dos niveles: a) para determinar el contenido emocional, tanto de la ira como de los nervios; y b) para conocer las posibles asociaciones emocionales entre ambas. Además de que a las participantes se les facilitó reconocer esto como experiencia de vida.

Johnson (1990) considera la ira como un estado emocional formado por sentimientos de irritación, enojo, furia y rabia acompañado de una alta activación del sistema nervioso autónomo y del sistema endocrino y tensión muscular. Las personas entrevistadas señalaron que aparece de forma constante, mientras dura la ausencia-espera. De manera específica, la ira ocurre como reacción ante situaciones de conflicto y estuvo asociada a sensaciones de impotencia y frustración generadas por el incumplimiento de promesas o compromisos; pérdida del empleo; chismes o rumores sobre lo que hacía la pareja; la inexplicable falta de comunicación; la tardanza en el envío de remesas y, quizá la consideración más grave, la sensación de abandono.

La ira es posible entenderla a través de dos tipos de episodios: los espontáneos y aquellos que se viven como condición de vida y que están vinculados con la furia, es decir, la persona vive constantemente enojada con algo o alguien. Daniel Goleman (2004, 145) señala que la ira está relacionada con los fracasos, las frustraciones y los conflictos de la persona, por lo que llama a ello secuestro emocional, que consiste en que la persona reacciona generalmente de forma agresiva ante un hecho espontáneo, o bien, si la situación que la genera ha permanecido mucho tiempo con la persona se tiene mayor justificación para estar furioso.

A diferencia de otras emociones, la ira se representa como una condición constante en la relación y era evocada por la persona ausente y en exclusiva dirigida hacia ella, a causa de la indignación4 o el enojo5. Las entrevistadas coincidieron en que surgía la ira al no conseguir las metas en el tiempo que fueron establecidas y cuando la migración más que resolver un problema se convertía en uno más con el que había que cargar, debido a que las necesidades se acrecentaban o se acumulaban las deudas.

El problema no era que estuviera enojada, yo sabía que en el fondo yo estaba bien, aunque me decía mi suegra que ya, que lo perdonará que quién sabe qué, que su hijo siempre había sido así, difícil, y bien irresponsable, pero que no era malo. Eso me hacía enojar más, yo quería como verle pa' reclamarle todo y echárselo en carota porque andaba de cuzco, de cochino y más de cuatro años no teníamos nada, por qué hacía eso si yo sí había cumplido mi promesa de esperarlo y [e] irme a vivir con su mamá. Yo quería decirle que tenía odio de haberme ido pa' su casa, no tenía libertad de nada y tenía más coraje porque él no me había cumplido ni una de sus promesas y yo lloraba y me decía mi mamá que por eso andaba mala todo el tiempo. (Estanislao 2015)

Ante respuestas de este tipo, fue claro percibir el malestar emocional generado por la ausencia de la pareja, la percepción de ruptura de compromisos, de promesas e incumplimiento de expectativas. Pero, sobre todo, la alteración de normas de conducta preestablecidas entre la pareja -fidelidad, en específico- generó que la migración fuera evaluada como algo displacentero.

La emoción pudo servir a las mujeres para valorar su propia condición e integridad personal; para algunas de ellas, el hecho de sentir deseos de agredir físicamente a la pareja ausente se convirtió en un pensamiento constante, es decir, permitió la autoevaluación de las condiciones que la migración estaba generando y por tanto la posibilidad de reconocer qué se podría hacer ante esta determinación. La ira, acompañada del deseo de castigar a la pareja, desataba cuadros de violencia física y psicológica hacia los miembros de la familia y generaba pensamientos recurrentes como el deseo de venganza o que algo malo le pasara a la otra persona. Tal como lo describieron, la sensación de enojo llegaba a tal punto que para dos de las participantes el sentirse enojadas fue el motivo principal para desear romper con la relación una vez que la pareja regresara.

Las manifestaciones físicas que acompañaban a la ira fueron clave en la descripción de las participantes:

Me dijo mi papá una vez que si estaba enojada y me puse a llorar con él como si fuera una niñita y él [...] (nombre del papá) me consolara. Pero me dio más coraje cuando me dijo que él ya se había dado cuenta porqué andaba todo el día, así como nerviosa y de malas, y le dije que pues la verdad sí. El cabrón de mi marido andaba de arrastrado con las viejas esas de allá, no más lo andaban sonsacando y él andaba de baboso. [...] Le conté que andaba bien mala y él me dijo que sí, que me había visto toda encorvada y yo le hacía gestos a todo, que hasta en las manos traía yo una tronadera de dedos y yo no me había ni dado cuenta. (Palomas 2015)

Cuando por fin me quedaba sola, me sentaba y me ponía a pensar en lo que estaba yo viviendo. Me daba cuenta que estaba mal que me sintiera así, pero qué más podía yo sentir, me dolía mucho mi cabeza y sentía no más un sabor amargo en mi boca. Le dije varias veces eso a la doctora, pero ella me decía que era normal por la edad o que, si por los calores o que qué había yo comido, y me daba omeprazol porque siempre tenía gastritis. Y sí, me dolía mucho la panza -a mí y a uno de mis hijos nos daba malestar de panza-; pero yo me acuerdo bien que, cuando pensaba en que estaba enferma, me daba más coraje porque yo no había sido enfermiza antes de que él se fuera. (Ávila 2015)

Un punto interesante es que estas manifestaciones físicas no pudieron ser vinculadas con los malestares emocionales, no porque no fuera evidente la relación, sino por la condición regulada del sentir, en la que la manifestación de desacuerdo a través del malestar significaba alterar la norma, condición de riesgo en comunidades como esta, donde la migración tiene un alto valor traducido a la noción de sacrificio. En este sentido, cualquier expresión de desacuerdo con este sacrificio desestabiliza el orden y la persona tiende a ser reprimida a través de señalamientos, rumores, exclusión o incluso agresiones verbales que se entienden como la materialización del biopoder6. Esto concibe la existencia de un ejercicio de dominación que controla la emocionalidad desde la presión externa ejercida por las familias, los grupos de iguales, las propias parejas migrantes y por otra parte aparece lo que la propia migración suscita emocionalmente en las mujeres que esperan:

Entrevistada: [...] le dije a mi mamá que cuando él regresara me iba yo a separar y me quería regresar pa' su casa, aunque me tuviera que salir de la casa que él estaba haciendo. Mi mamá me dijo que no, que lo pensara, que quién sabe qué, pero que no, mejor me aguantara y ya no dijera esas cosas [...] después de eso a cada rato me decía que los niños, que las casas no se hacen solas y que tanto que había yo hecho con ese dinero como para dejarlo ahí y otra fuera a disfrutarlo, que no. Luego, les dijo a mis hermanos y Félix [hermano mayor] habló conmigo diciéndome lo mismo y que él se comprometía a que cuando su cuñado [el esposo] volviera, iba a hablar con él para que ya estuviéramos bien.

Entrevistador: Y usted ¿qué opinaba sobre eso, quería que le apoyara su familia a resolver los conflictos con su esposo?

Entrevistada: Yo seguía pensando en lo mismo nomás [...]. (Cardoso 2015)

El sentir ira se entiende como una de las experiencias exclusivas de la persona, se podían explicar por qué lo estaban sintiendo y, a su vez, se podía evidenciar que, si bien era algo propio, esto había sido provocado por un rechazo a la forma en que eran tratadas; mediante esto podían apropiarse de lo que sentían mientras la experimentaban: sentir y reconocer su cuerpo a través de sus emociones y enfermedades les permitió valorar lo que vivían con respecto al plan original de la migración. Asimismo, podían reconocer, aceptar o rechazar las condiciones en las que estaban inmersas, pues era un sentimiento neto y afín con el que vivían, del cual tanto la comunidad como las personas estaban de acuerdo en que sentirlo estaba bien, expresarlo era tolerable, desear la venganza y agresión era comprendido y evaluado como normal. Pero atreverse a sobrepasar la ira con herramientas propias que les permitieran ser resilientes, no estaba permitido, ya que al convertirse esta emoción en un regulador externo creado culturalmente mediante patrones en los que las personas actúan con base en los aprendizajes propios del género7, las mujeres habrían de cumplir el recato en silencio, asumir su condición, criar a los hijos, considerar pasivamente que vivirían en las condiciones que las dejaron y esperar el retorno. Todo ello haría que la ausencia-espera estuviera marcada por el enojo; mientras los hombres en su travesía también asumían y cumplían culturalmente con lo aprendido que controlaba y daba cauce a la vida dentro de la comunidad. Bourdieu (1995) dice que de todas las formas de persuasión clandestina, la más implacable es la ejercida simplemente por el orden de las cosas.

La relación cuerpo-emoción es un elemento importante para el desarrollo de este proyecto; en este sentido, se pudo identificar como la sinto-matología física formaba parte de lo vivido, incluso pudo evidenciarse la relación entre los síntomas físicos y este malestar emocional. En la figura 4, se representan conceptualmente los malestares emocionales vinculados con la ira y los síntomas físicos que pudieron reconocer las informantes en sus descripciones.

De forma contradictoria, las informantes también reconocieron haber tenido sentimientos de culpa y tristeza al percibirse incapaces de controlar los ataques de ira, dado que el propósito de esta emoción está en el desquite contra aquello que la provoca. A partir de ella devienen un grupo de emociones negativas8 vinculadas con los conflictos generados por la ausencia, como la inseguridad o la melancolía, las cuales poseen características igual mente conflictivas para la persona que las experimenta y son asociadas con experiencias de insatisfacción, en este caso, por la ausencia del migrante.

Los nervios y el malestar emocional, en general, expresan un descontento en apariencia individual, que evita cuestionar abiertamente el orden social actual (Enríquez 2009). Los nervios son entendidos como enfermedades o como causa del sufrimiento, están asociados con emociones fuertes, especialmente enojo, duelo y tristeza.

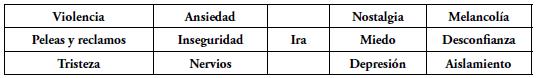

Con relación a lo anterior, Low (1989) dice que hay más prevalencia de nervios en las mujeres que en los hombres y los síntomas reportados incluyen dolor de cabeza, desesperación, dolores faciales, temblores y enojo. Los aspectos subjetivos y normativos de género se reconocen como elementos subyacentes a la enfermedad mental, particularmente relacionados con la depresión de la mujer (Zapata, Suárez y Flores 2011, 195). Por su parte, en la Guía Latinoamericana de Diagnóstico Psiquiátrico (GLADP 2003), en el apartado Síndromes culturales propiamente latinoamericanos, también se atribuyen los nervios a la condición femenina: frecuentes episodios, a menudo crónicos, de extrema tristeza o ansiedad que dan lugar a un conjunto de manifestaciones somáticas tales como dolor de cabeza o dolor muscular, reactividad disminuida, náuseas, pérdida de apetito, insomnio, fatiga y agitación como se muestra en la figura 5. Las investigaciones ligan este trastorno al estrés, la cólera, el desequilibrio emocional y la baja autoestima. Los casos son tradicionalmente tratados con infusiones de hierbas, píldoras para los nervios, reposo, aislamiento y ayuda de la familia.

Fuente: elaboración propia.

Figura 5 Sintomatologia física asociada a los nervios como malestar emocional.

En conclusión, los nervios -en el discurso de las informantes- fueron una respuesta culturalmente aceptada que se presentó frente a experiencias altamente estresantes; en específico, hicieron referencia a las pérdidas producidas durante la ausencia-espera que provocó situaciones conflictivas que amenazaban la estabilidad familiar. Los síntomas descritos que caracterizan a los nervios incluyen: temblores, taquicardias, cambios súbitos de temperatura, desmayos, ataques de ira, ardor estomacal, episodios depresivos, mal sabor de boca, vista nublada, pérdida de la conciencia, adormecimiento de extremidades, baja concentración en actividades cotidianas y, para algunos de los casos, los nervios representaron el aislamiento definitivo de las actividades cotidianas que se presentaban en episodios constantes y progresivos, como se evidencia en el siguiente fragmento:

Desde la primera vez que se fue mi esposo yo no me sentía con ganas de nada [...] me enfermé de los nervios mucho tiempo y a veces no salía para nada de mi casa. Mis hermanas se encargaban de mi hija y mi esposo me hablaba dos o tres veces a la semana y me decía que estaba bien que me enfermara, que me entendía, pero le tenía que echar ganas porque en eso no habíamos quedado. Yo por más que le decía que sí, no podía con eso que me pasaba, [...] al final de mucha insistencia fui a la doctora y me dio un medicamento, pues se me adormecían las manos y tenía esa gastritis, pero los nervios me duraron mucho tiempo, casi hasta que regresó mi marido la primera vez [...]. (Cardoso 2015)

Finalmente, es importante destacar, de la información proporcionada por las participantes, que los nervios se presentan en dos formatos: como ataques que suceden por escenas específicas en las que se hacía referencia a la familia o bien eran alusivos al migrante sobre su comportamiento y su fidelidad. Estos ataques de nervios se presentaban como una reacción no continua, espontánea y descontrolada sustentada en los procesos emocionales antecedentes. Normalmente cuando estos episodios se presentaban exigían la demanda de apoyo por parte de la red social de la persona.

[...] francamente siempre desconfíe de él, y no más escuchaba yo que empezaban a hablar de él sus hermanas y su mamá y me enojaba. Empezaba con el sabor a fierro en la boca, mejor me salía o me encerraba de plano con mis hijos para no estar oyendo eso. Y así era siempre [...] hasta que un día si les dije, les reclamé por qué lo decían así fuerte, qué si querían que me enterará por ellas de lo que su hermanito me hacía o qué [...] lo único que me dijeron es que tenía que controlar mis nervios y que le iban a decir a su hermano para que me mandara pa' la medicina. (Estanislao 2015)

Por otro lado, si no era concebido como un ataque, entonces representaba un estado permanente que tenía implicaciones más severas, por ejemplo, el enojo constante, la pérdida de control o bien el aislamiento.

Entrevistada: [...] de plano sí me tuve que encerrar, me dolía mucho mi cabeza y los nervios no me dejaban concentrar; a los niños los regañaba mucho y al mayor le pegaba, yo creo que por eso en cuanto pudo también se fue para allá con su padre pa' que no lo siguiera fregando yo. La madrina de los niños venía por ellos y se los llevaba a la escuela, a veces les hacía de comer porque yo de veras que no podía con esos males.

Entrevistador: ¿Y se acuerda cuánto tiempo estuvo así?

Entrevistada: Pues, ¿qué le diré yo? Un año, porque para los días santos [del 93] ya me fui a llevar a mis hijos a la iglesia, ya estaba mejor, pero no se crea, seguía con la idea de casi no salir (Palomas 2015)

Salgado, Díaz y Ojeda (2000) afirman que los nervios son más comunes entre las mujeres que entre los hombres, especialmente entre las de sociedades tradicionales con una estricta diferenciación de roles de género, que se caracteriza por cuidar a los demás, autosacrificar el comportamiento y sumisión. En este sentido, el argumento nos permite comprender que la tensión y el estrés producidos tras la migración de la pareja son efectos de las experiencias de vida condicionadas por esta partida.

Conclusiones

Dado que la emoción surge y se experimenta frente a un hecho real o imaginario, o a un recuerdo sensible que nos afecta por diferentes motivos, se reconoce su presencia en todo el proceso de vida de las personas, por lo que es posible ubicarlas dentro de la cotidianidad y en la percepción que se tiene sobre lo que se vive. Las emociones son reacciones del organismo que producen experiencias personales percibidas de forma inmaterial, lo cual dificulta su conocimiento en una cultura caracterizada por la materialización de las experiencias. Para Bizquerra (2016), las emociones se presentan como respuestas espontáneas y se les otorga un valor de acuerdo con la relación que se sostenga con las personas o bien con el fenómeno que las provocan. Por lo tanto, ante la influencia de dinámicas de organización social, política y económica generadoras de desigualdades la migración, por ejemplo, a su vez da lugar a carencias y pérdidas de salud, reacciones emotivas condicionadas al placer y al sufrimiento y, por supuesto, formas de interpretarlas, practicarlas e incluso afrontarlas en la vida cotidiana. Maya (2015) afirma que la migración se instala mediante un control ejercido en el cuerpo y la subjetividad de las mujeres de la comunidad dando como resultado un control emocional que no permite el ejercicio pleno y satisfactorio de las propias emociones. En el caso de este texto, es interesante observar que el control del cuerpo se expresa como enfermedad, situación que da la oportunidad de desarrollar nuevas vetas de investigación.

Un estudio de esta magnitud sobre los malestares emocionales de la población asociados a fenómenos sociales de gran complejidad como la migración favorece la comprensión de la calidad de vida de estratos vulnerables. Enríquez (2009) completa la idea anterior cuando señala que analizar el malestar emocional desde un enfoque constructivista significa rebasar las fronteras de lo individual y encontrar los orígenes del sufrimiento en las relaciones desiguales de poder y en las estructuras exclu-yentes de las sociedades actuales.

Como se definió en la parte introductoria de este documento, el malestar emocional está compuesto de universos de emociones que describen la experiencia de la persona en torno a su situación de vida. En este caso, el malestar estuvo definido por aquellas emociones negativas que fueron expresadas por las informantes y que permitieron comprender que las relaciones conyugales transnacionales analizadas se sostenían por estos malestares, es decir, la relación de la pareja estuvo marcada por expresiones emotivas negativas en las que fue evidenciable la tensión, la angustia, el estrés entre otras respuestas psicológicas que parecían congruentes con lo que se estaba viviendo.

Es muy importante mencionar que la vida conyugal transnacional supone una alteración del orden tradicional de la familia y de su ciclo vital; los roles que cumplen los miembros de la familia se reasignan en función de un nuevo orden emergente con implicaciones en la salud en general y en la salud mental en particular, también del impacto que esto causa.

Una pregunta clave surgió del análisis de los datos obtenidos: ¿cuál es la razón por la que la ira y los nervios se encuentran latentes en la vida cotidiana de las participantes? Inicialmente las informantes comentaron la presencia de sensaciones de intranquilidad que se generaban durante la ausencia de la pareja, algunas de estas sensaciones se prolongaron durante el tiempo que la migración duró. Además, hubo otras representaciones emocionales como el enojo, los miedos, o bien respuestas obsesivas a pensamientos relacionados con la ausencia que estuvieron presentes y sobre todo que facilitaron la comprensión de lo que socialmente estaba construido y daba sentido a la experiencia emocional; o bien a lo que Hochschild (1979) denomina como reglas del sentir y que en este caso operan en tanto las mujeres asumen lo que deben sentir ante la ausencia, por ejemplo, nostalgia como producto del deseo de retorno del migrante, guardando una especie de luto que va acompañado del recato, la reserva y el actuar con cautela para no alterar la norma cultural.

Es importante recalcar que la ira y los nervios aparecen como unidades complejas que concentran emociones igualmente trascendentales; sin embargo, su uso responde a una función más didáctica que las evidenciaba como estructuras macro y que facilitaban la explicación para el entendimiento del mundo íntimo y el social. Con relación al mundo íntimo, la experiencia emocional cobraba forma como lo describe García (2017), al señalar que el primer lugar donde la ira se expresaba de modo inmediatamente perceptible es en el cuerpo. Así pues, el vínculo con lo corporal es evidente puesto que está ligado al síntoma, dolor e incluso -en casos más severos y de acuerdo con la historia personal- a la enfermedad.

Estudiar la emoción dentro del campo de lo corporal facilita comprender la intimidad de la persona dentro de la estructura social en la cual desarrolla su vida cotidiana; entonces, analizar la emoción como objeto de estudio de lo corporal equivale a entender las lógicas instauradas en la unidad mente-cuerpo, las cuales representan el cómo se vive lo que se vive. Examinar la emoción expresada por las participantes permitió evidenciar la manera en que se materializa la migración en la vida cotidiana; asimismo, permitió identificar a la relación conyugal como la vía por la cual el orden social imperante se inserta en el cuerpo y en la estructura psíquica-subjetiva de las informantes, haciéndose visible a través de la narración de sus experiencias de los malestares emocionales. En concreto, este estudio facilitó comprender al cuerpo como expositor de evidencias de un orden normativo inscrito, donde se revelan aspectos relativos al dolor, el síntoma y el malestar relacionados con la experiencia migratoria; además, el malestar revelado al evidenciar el vínculo existente entre el reconocimiento de las expresiones corporales y los malestares emocionales vividos en la conyugalidad a distancia.