Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Accesos

Accesos

Links relacionados

-

Citado por Google

Citado por Google -

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO -

Similares en Google

Similares en Google

Compartir

Revista EAN

versión On-line ISSN 0120-8160

Rev. esc.adm.neg n.67 Bogotá set./dic. 2009

*Alberto Rizo G, is a physician with postgraduate studies in Public Health in Amsterdam (The Netherlands). He represented Pathfinder International in Bogota (1973-1990) and was the Managing Director of Pathfinder Fund International in the UK 1998-2001. He resides in Colombia where he is current President of The Colombian Academy of Public Health (ASPYDESS). He teaches contemporary issues in Public Health at Universidad EAN, at Bogota.

Este artículo fue entregado el 8 de septiembre de 2009 y su publicación aprobada por el Comité Editorial el 10 de noviembre de 2009.

Resumen

Al igual que en otros países de América Latina, los nacimientos por cesárea han presentado un incremento notable en los últimos años en Colombia. Unas 200.000 cesáreas se realizan anualmente en el país por diversas razones. En Colombia hay reportes de instituciones en las cuales 2/3 partes de los nacimientos se atienden mediante cesárea.

Palabras clave: Sesiones cesáreas, Demografía, Servicios médicos, Sesiones C en demanda.

Abstract

The Cesarean births have presented a noticeable increment in Colombia lately, as well as in some other Latin American countries.

About 200.000 Cesarean sessions are annually done in Colombia for several reasons. Besides, in Colombia, there are reports of different institutions in which 2/3 birth parts are done applying Cesarean procedures.

Key Words: Cesarean sessions, Demographic, Health, Surveys C- sessions on demand.

1. Introducción

Resultados de las encuestas de demografía y Salud realizadas por PROFAMILIA en Colombia durante 1995, 2000 y 2005, incluidas preguntas relativas a la atención del parto, permiten una visión limitada pero suficiente para tratar de entender algunas de las características del fenómeno, con el fin de buscar respuestas apropiadas a la situación observada. Con estos objetivos se analizaron las cifras obtenidas en las tres encuestas mencionadas.

Los partos en Colombia atendidos por médico y/o enfermera y por instituciones de salud superaron en 2005 la cifra de 90% de cobertura. La cesárea viene en aumento creciente en el país desde finales del siglo anterior. Actualmente se calcula que entre 25% y 30% de los nacimientos se atienden mediante cesáreas, con extremos en Departamentos como San Andrés y Atlántico en donde 2/3 partes de los nacimientos ocurre mediante dicho procedimiento. La cesárea está mayormente extendida entre mujeres educadas, con altos ingresos, residentes en medio urbano. Departamentos como Cauca y el Chocó muestran porcentajes de nacimientos por cesárea de 12-15%. Cifras de Bogotá, Medellín y Cali indican que el 30% de los partos ocurren por vía trans abdominal.

La práctica de la cesárea para la atención del parto en Colombia viene en incremento desde finales del siglo anterior. Casi todos los departamentos del país reportan porcentajes de atención del parto por cesárea superiores al 15%, que es la cifra recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Es conveniente que la autoridad nacional tome cartas en el asunto y acuerde con las distintas instancias del Sistema General de Seguridad Social en Salud medidas que limiten la "cesárea que no obedece a razones médicas".

2. Antecedentes

En el año 2001, una de las sesiones regulares de la Academia Nacional de Medicina (ANM) se organizó para revisar el incremento de los nacimientos por cesárea que se presentaba en Colombia desde hacía algunos años. En dicha sesión, distinguidos profesores de Obstetricia y Ginecología de Bogotá y Cali mostraron cifras de las instituciones a las cuales prestaban sus servicios, las cuales permitían concluir que la proporción de nacimientos por cesárea ciertamente mostraba incrementos preocupantes, al punto que entre el 50% y el 80% de los casos atendidos al año en tales instituciones, correspondían a niños nacidos por cesárea (1,2).

La tendencia ascendente observada en Colombia, según los especialistas corresponde a un fenómeno que se ha observado en varios países de América Latina (3), en Asia sur oriental, Norteamérica, Sur África y en países de Europa, obedece a varios factores: la "moda del parto programado" por cesárea electiva, conveniente para el especialista y para la futura madre y su familia; La necesidad del acortamiento del trabajo del parto y reducción del stress materno y/o del sufrimiento fetal; la posible reducción de otras complicaciones en la madre y riesgos para el feto durante y después del parto natural; el temor del obstetra a demandas legales en caso de futuras secuelas del producto de la gestación, derivadas de complicaciones de un trabajo de parto prolongado o instrumentado y los diagnósticos obstétricos sin fundamentación clínica para justificar la indicación quirúrgica. Los efectos colaterales y complicaciones de la cesárea sobre la salud de la madre y del niño han sido sufcientemente documentados en numerosas publicaciones (5, 6, 7).

Aproximadamente 30% de los los 700.000 nacimientos/año que ocurren actualmente en Colombia (unos 210.000), se atienden por cesárea (DANE, Estadistícas Vitales). Mientras la atención de un parto vaginal le cuesta al sistema de salud alrededor de $ 600.000, (US$ 300) el de una cesárea, le cuesta alrededor de $ 1.500.000 (US$ 750) (8).

Un cálculo aproximado para dar idea sobre cuánto le representaría al sistema de salud el costo de 100.000 cesáreas, posiblemente innecesarias, es decir por encima del 15% que recomienda la OMS, arroja una cifra considerable (unos 75 millones de dólares), y obliga a pensar en el impacto que tiene la incidencia de este problema sobre los costos en salud. (Cálculo del autor basado en una proyección de Tarifas del SOAT para procedimientos Obstétricos, divulgadas en 2006 por la Federación de Sociedades de Ginecología y Obstetricia, www.fecolsog.org/areagremial) (8).

Las encuestas de Demografía y Salud (ENDS) (9,10,11) de los años 1995, 2000 y 2005, realizadas por PROFAMILIA con el auspicio del Ministerio de Salud (hoy, de la Protección Social) y de varias otras entidades donantes nacionales y extranjeras, ofrecen la posibilidad de estudiar aspectos de la salud reproductiva, entre otros lo concerniente a la atención del parto durante varios años, con una metodología uniforme que facilite los análisis de la serie.

El autor consideró importante reunir en una sola publicación los resultados sobre la práctica de la cesárea obtenidos en las tres encuestas arriba mencionadas, para mostrar las características de una realidad a la cual las autoridades sanitarias parece no haberle concedido mayor importancia, como se desprende de la revisión de las regulaciones expedidas en desarrollo de las políticas de salud sexual y reproductiva en Colombia. De igual manera, se espera que esta publicación aliente el interés de otros profesionales para adelantar estudios que completen detalles desconocidos sobre la práctica de la cesárea en el país.

3. Métodos

Esta publicación se basa en el análisis secundario de los resultados de las tres encuestas por muestreo, antes mencionadas.

Las ENDS de 1995, 2000 y 2005, correspondieron a estudios nacionales realizados por PROFAMILIA y financiadas por la Agencia Internacional para la Cooperación con el Desarrollo (AID) de los EE.UU. a través del Programa DHS/MACRO, Calverton, Maryland, EE.UU. y copatrocinio de entidades nacionales como el Ministerio de Salud (hoy de la Protección Social, MPS), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Fundación Corona y otras entidades internacionales (AVSC International, UNICEF, IPPF, UNFPA), entre otras.

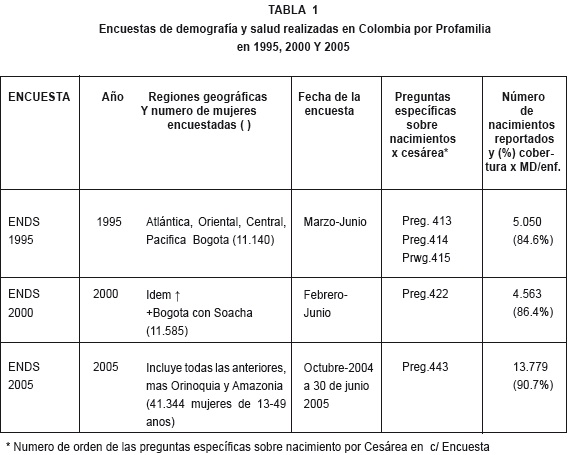

La Tabla 1 da cuenta de las características principales de las tres encuestas (9, 10, 11).

3.1 Diseño

Las tres encuestas de cobertura nacional se basaron en ampliaciones de la muestra maestra de población, de tipo probabilístico, estratificado, multietápico y por conglomerados, con representatividad de la población civil colombiana residente en zonas urbana y rural. De estas encuestas se tomó la información que aquí se analiza.

Además de estudiar la condición demográfica del país, las citadas encuestas tuvieron como uno de sus propósitos determinar la situación, niveles y tendencias del uso de los servicios de salud materno e infantil, entre los cuales la atención de la mujer gestante, los cuidados y atención del parto y el puerperio, recibieron especial consideración.

3.2 Mujeres y hogares encuestados

La población blanco para las entrevistas en las tres encuestas la constituyó el grupo de mujeres en edad fértil, es decir, mujeres entre 13 y 49 años (2005), 15-49 (2000 y 1995), respectivamente. El número de hogares visitados, la cobertura y tasas de respuesta obtenidos por los encuestadores de cada una de las muestras estudiadas, aseguró un alto nivel de representación e información de muy alta confiabilidad, certificada y de conformidad con los más altos estándares nacionales e internacionales.

3.3 Análisis estadísticos

La información sobre nacimientos por cesáreas se obtuvo de los resultados publicados por cada una de las ENDS en 1995, 2000 y 2005. Las cifras, de las bases de datos de macro Internacional (www.measuredhs.com), se analizaron con Excel de Microsoft (versión XP). Detalles sobre cálculo de errores de muestreo para las distintas poblaciones y regiones incluidas en la muestra, los errores no muestrales y demás características propias de la ENDS, pueden ser consultados por los interesados en las publicaciones oficiales (9,10 y 11) y en la referencia arriba citada.

4. Resultados

De las respuestas obtenidas de las mujeres en edad fértil encuestadas en desarrollo de las ENDS en 1995, 2000 y 2005, se concluye que la atención del parto en Colombia muestra en promedio coberturas de atención por médico y/o enfermera o partera del 84.6 o/o (1995), de 86.4 % (2000) y 91.7 o/o en 2005, respectivamente. Esta cifra es alta comparativamente con la de otros países de similar desarrollo en el continente americano.

La atención de los nacimientos por cesárea, se detalla en los cuadros que se incluyen a continuación:

En todos los departamentos del país, con excepción de los departamentos del llamado "eje cafetero", el porcentaje de nacimientos por cesárea muestra un aumento que oscila entre 2.9% y 17.5% en el período 1995-2005. El mayor incremento se observó en los Departamentos de Bolívar, Sucre y Córdoba, y el menor incremento en el Departamento del Valle y en Cali, su capital.

Al analizar el fenómeno por Departamento (sólo disponible en la ENDS 2005) (11), se hace notar que San Andrés Islas ocupó en ese año, el primer lugar con el 67% de cesáreas, seguido de Atlántico (41.5%), Sucre (37.2%) y Santanderes (33.8% y 33.1%), respectivamente (esta información no se muestra detalladamente en el presente artículo). Los Departamentos de Cauca y Chocó mostraron cifras de cesáreas del 14.2% y 12.9%. En las grandes áreas metropolitanas (Bogotá, Medellín, Cali) los porcentajes de cesárea, oscilaron alrededor de 30%.

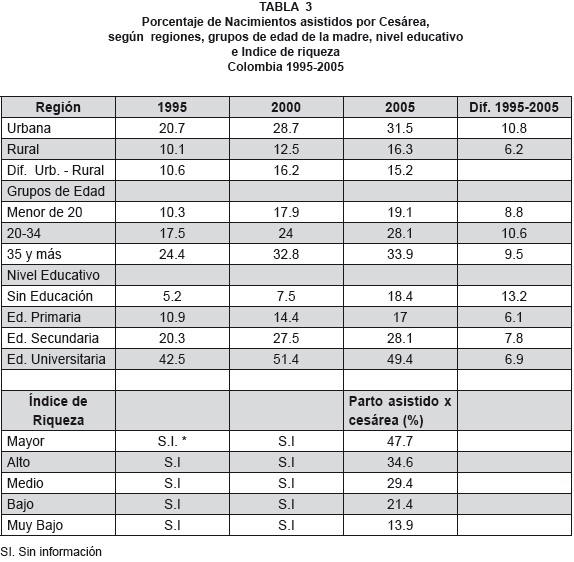

Existe una diferencia entre la utilización de la cesárea en zonas urbanas del país, comparada con la que se observa en zonas rurales, siendo menor en estas últimas. La diferencia persiste durante el período 1995-2005 y tiende a aumentar con el paso del tiempo.

En mujeres mayores, se observó una mayor atención del parto por cesárea en los tres años estudiados. El incremento de los nacimientos por cesárea también fue observado a medida que transcurrió el período de estudio.

La asistencia del parto por cesárea mostró un aumento en todos los grupos a medida que transcurrió el tiempo entre 1995 y 2005. De la misma manera, fue mayor entre más alto fue el nivel educativo de la mujer embarazada.

La diferencia en puntos porcentuales entre mujeres con poca o ninguna educación y mujeres con educación secundaria osciló entre 37.3% en 1995, 43.9% y 31% en 2000 y 2005 respectivamente, evidenciándose una brecha grande, posiblemente asociada a conocimiento y disponibilidad del servicio, acceso a recurso médico e institucional calificado, y posible mayor capacidad de compra, a medida que el nivel educativo de la usuaria era mayor.

5. Discusión

Del análisis de la información obtenida de los nacimientos por cesárea ocurridos en Colombia en 1995, 2000 y 2005, se puede evidenciar lo siguiente:

La atención del parto por médico y enfermera en el país, es alta, con cifras que oscilaron entre 84.6% y 91.7% en el período 1995 y 2005 (Tabla 1). La cesárea ocupa un papel preponderante y con tendencia marcada al incremento, al punto que la proporción de nacimientos asistidos por este procedimiento pasó, en promedio para el país, de 22.5% a 30.3 % en el lapso de diez años (Tabla 3). Los departamentos de San Andrés, Atlántico, Bolívar y los Santanderes tienen porcentajes superiores a los promedios nacionales. La explicación sobre cuáles son las razones de esta situación no están suficientemente aclaradas y deben ser objeto de estudios posteriores.

Por el contrario, Departamentos como los del Litoral Pacífico y el departamento de Antioquia (sin Medellín), mostraron que la cesárea en la atención del parto, ocupa una proporción discreta durante el período estudiado (12.3% y 14.7 % respectivamente, en 2005). Bogotá, Medellín y Cali reportaron cifras de partos por cesáreas alrededor de 30%.

Comparativamente, la zona urbana dobla el porcentaje de la zona rural en el uso de la cesárea, en el periodo 1995-2005. En ambas zonas aumentó, con predominio del 11% en la zona urbana.

Todos los grupos de edad, mostraron incremento en la atención del parto por cesárea durante el período estudiado, con cifras cercanas al 10% para cada grupo. La proporción de partos atendidos por cesárea a mujeres mayores de 35 años edad, supera a la de los grupos de 20-34 y al de menores de 19 años. Llama la atención el hecho de que se haya doblado en diez años el porcentaje de cesáreas en mujeres menores de 20 años, en quienes la probabilidad de presentar complicaciones médicas del embarazo como la enfermedad hipertensiva previa y la diabetes mellitus, es mucho menor.

Existe diferencia en el uso de la cesárea a favor de los grupos de mujeres con mayor educación (Tabla 3). Mientras el porcentaje de nacimientos atendidos por cesárea en mujeres con educación universitaria fue del 48% en promedio para el periodo, las mujeres sin educación tuvieron cuatro veces menos partos asistidos por cesárea. Se hace notar que los grupos con menor nivel educativo, tuvieron mayor incrementos relativo durante el lapso 1995-2005, aun cuando los porcentajes ganados distan mucho de las cifras de partos asistidos en mujeres con acceso a mejores niveles de educación.

La ENDS de 2005, incluyó en su análisis el estudio del uso de la cesárea por nivel de riqueza de las personas encuestadas, clasificando estas en niveles, bajo, medio, alto y más alto (Tabla 3). Se evidenció que las mujeres clasificadas en niveles alto y muy alto de riqueza tuvieron su parto por cesárea en porcentajes de 47.7% y 34.6% respectivamente, frente a porcentajes de sólo 14% y 21% en mujeres pertenecientes a niveles muy bajo y bajo de riqueza, respectivamente. Este hallazgo es importante porque insinúa que podría existir un componente de inequidad, que debe aclararse con posteriores estudios.

6. Limitaciones de este estudio

Las cifras aquí reportadas fueron obtenidas mediante encuestas y pueden diferir de las cifras recopiladas por el DANE en los registros de nacimientos. La naturaleza misma de las ENDS, con un alto contenido demográfico y segmentos de información según el interés de las entidades finaciadoras, no permitió conocer detalles más específicos sobre la práctica de la cesárea en nuestro medio, indispensables para tener un cuadro completo sobre la naturaleza de dicha práctica. Están ausentes factores como las indicaciones justificativas de los procedimientos realizados, la prevalencia de las cesáreas de urgencia, la edad de la gestación, los resultados del feto, frecuencia y tipo de complicaciones derivadas de la cesárea, el sistema de aseguramiento de las usuarias atendidas, la morbi-mortalidad post-cesárea, el tipo de facilidades médicas y calidad de las mismas en las cuales se practicaron los procedimientos, los costos y la capacidad del recurso humano responsable de la práctica de la cesárea, entre otras.

Esta clase de información es necesaria, como ya se dijo, para entender completamente la naturaleza del problema, sus causas y consecuencias y poder elaborar las recomendaciones necesarias para remediar la situación aquí descrita.

7. Conclusiones

La serie de ENDS realizada entre 1995 y 2005, además de su gran contribución al conocimiento de la demografía colombiana, permite estudiar - con limitaciones como las citadas en el párrafo anterior -, características del comportamiento de usuarios/as de los servicios materno-infantiles y / o de salud reproductiva, tendencias en el uso de estos, aspectos de la demanda etc.

El incremento de la atención del parto institucional observado en las últimas décadas del siglo pasado, es un fenómeno que con frecuencia es citado como un logro de la Reforma en Salud (12). El país sabe por las declaraciones de las autoridades del ramo que tanto el cuidado prenatal, como la atención del parto en instituciones y por personal médico y de enfermería han venido en aumento, hasta rebasar la barrera de cobertura de 90% en años recientes. El Ministerio de la Protección Social, ha estado atento a monitorear, divulgar los avances y a definir políticas y legislación para mejorar la salud reproductiva. Fruto de esa preocupación es la adopción de la Política de Salud Sexual y Reproductiva en 2003 (13), el Plan de Choque para reducir la mortalidad materna (14), la publicación de los Manuales de Normas y Guías de atención (15), y últimamente en la adopción del Plan Nacional de Salud Pública (Decreto 3039 de 2007) (16).

Al tiempo con los citados progresos, dos fenómenos que directamente impactan la salud de la mujer durante los períodos del embarazo, parto y puerperio, mantienen su presencia entre nosotros: la alta morbi-mortalidad materna y perinatal y el preocupante aumento de la cesárea, como lo documenta el presente estudio.

Los resultados del presente análisis, indican que los prestadores de servicios siguen recurriendo a la cesárea como procedimiento altamente preferido para la atención del parto, al punto que en Departamentos como San Andrés Islas, Atlántico, Sucre y Santanderes -de seguir la tendencia observada entre 1995 y 2005 -va a desplazar por completo el parto vaginal en contravía de las recomendaciones que repetidamente han hecho las autoridades de salud de agencias como la Organización Mundial de la Salud (17), la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) (18), entre otras.

Es evidente la tendencia hacia la mayor "medicalizacion" del parto y la oferta de la cesárea como procedimiento de elección. Es presumible que las mujeres también tienen su parte en el desplazamiento de las preferencias pues es claro que existe una brecha entre la atención del parto por cesárea que recibe la mujer educada y de altos ingresos frente a aquella perteneciente a sectores de bajos ingresos, residente en zona rural y con pocos años de educación a su haber.

Es claro que la tendencia en el aumento del uso de la cesárea en nuestro medio no es solamente un fenómeno colombiano. La Oficina Sanitaria Panamericana (OPS) en su reporte sobre Salud de las Américas de 2002 (3) criticaba el uso indebido de tal procedimiento en varios países del Continenente Americano. De igual manera el Centro Latinoamericano de Perinatología (CLAP) y el Dpto. de Investigaciones en Salud de la Madre y el Niño del IECS en Argentina, han criticado en diferentes foros y en numerosas publicaciones el uso exagerado de la cesárea en América Latina (6). Las voces colombianas que se han unido en la cruzada para reducir el uso de la cesárea en nuestro medio, han tenido poco efecto en producir resultados (2).

La cesárea como intervención para salvar la vida del feto y de la madre tiene un lugar bien definido y aceptado en todas las legislaciones sanitarias de la comunidad de naciones. Agencias internacionales como la Organización Mundial de la Salud (Oficina Sanitaria Panamericana en nuestro medio), la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO), El Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología (ACOG) y muchas otras, han recomendado en forma insistente la conveniencia de regular la utilización de la cesárea para aquellos casos que la requieran (Distocia, sufrimiento fetal agudo, pre. sentación de pelvis, placenta previa, procidencia de cordón, embarazo múltiple etc.) en buena medida acogidas por las sociedades médicas nacionales. Al mismo tiempo, es preciso reiterar que el procedimiento no está exento de efectos secundarios y complicaciones cuando se practica por personas no capacitadas convenientemente y se realiza en lugares inapropiados (19, 20).

Es preciso señalar que, aun cuando la auto-regulación es el camino a seguir, parece conveniente que la autoridad sanitaria ejerza una vigilancia más cercana sobre la práctica y las tendencias actuales en el uso de la cesárea en países como el nuestro. El presente trabajo pretende contribuir a crear el suficiente interés en la comunidad científica nacional para que la situación de la cesárea y su utilización sean mejor estudiadas, conocida y difundida entre las distintas instancias del Sistema General de Seguridad Social en Salud de Colombia y se tomen los correctivos del caso.

8. Bibliografía

Althabe, F. et al (2004) Mandatory second opinion to reduce rates of unnecessary cesarean sections in Latin America: a cluster randomized controlled trial, Lancet, 363 (9425), 1934-40. [ Links ]

Belizan, J. M, Althabe, F., Barros, F.C.,Alexander, S (1999). Rates and implications of cesarean sections in LatinAmerica: ecological study British Medical J. 319 (7222). [ Links ]

Cesarean delivery on Maternal Request (2006). National Institutes of Health Consensus and state-of-the-Science. NIH Vol. 23, No 1, March/06. [ Links ]

C-Sections in Puerto Rican women (2006) MMWR, Jan 27/2006. [ Links ]

Cobo, E (1998). Tasa de Cesáreas en la F. Clínica Valle del Lili: ¿Es posible reducirla? Colombia Médica, 29: 53-61. [ Links ]

Encuesta Nacional de Demografia y Salud (1995). PROFAMILIA y DHS, Inst. for Resource Development / Macro Intl. Inc. Bogotá, PROFAMILIA. [ Links ]

Encuesta Nacional de Demografía y Salud, Resultados (2000). PROFAMILIA, Bogotá. [ Links ]

Encuesta Nacional de Demografía y Salud (2005), PROFAMILIA, Bogotá. [ Links ]

Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) (2006) Recomendaciones sobre Temas de Ética en Obstetricia y Ginecología. Comité para el Estudio de los aspectos éticos de la Reproducción Humana y Salud de la Mujer. [ Links ]

Guías de Promoción de la Salud y Prevención de las Enfermedades en la Salud Publica, Tomos I y II, MPS, Programa de Apoyo a la Reforma de Salud - PARS, Bogotá, Colombia, 2007. [ Links ]

Gomez, O.L. y Carrasquilla, G. (1999). Factors associated with unjustifed C-sections in four hospitals in Cali, Colombia. Intl. J. for Quality in Health Care, 11 (5), 1999, 385-389. [ Links ]

Informes del Ministerio de la Protección Social al Congreso. MPS, 2000, 2002, 2005, Bogotá, Colombia. [ Links ]

Pan American Health Organization: Health in the Americas. Washington, DC (2002) [ Links ]

Plan Nacional de Salud Pública 2007-2010, Ministerio de la Protección Social, Bogotá, Agosto 2007. [ Links ]

Plan de Choque para la Reducción de la Mortalidad Materna, Ministerio de la Protección Social, Bogotá, agosto de 2004. [ Links ]

Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Ministerio de la Protección Social, Bogotá (Febrero, 2003). [ Links ]

Tarifas del SOAT para procedimientos obstétricos, www.fecolsog.org/areagremial. [ Links ]

Tiziana, L, et al (2007). Birth by C-Section in Less Developed Countries: Life saving interventions or financial exploitation. Presentation en la Conferencia APHA. [ Links ]

Tiziana, L, Hinde, A. et al (2008). Community factors affecting rising C-Section rates in LDCs. Social Science and Medicine , 67 (8) 1236-46. [ Links ]

WHO (1985) appropriate Technology for Birth. Lancet, 1985;ii 436-7. [ Links ]