INTRODUCCIÓN

Desde la campaña presidencial en 2016, Trump declaró con insistencia que el objetivo central de su política exterior sería la restauración de la “grandeza” nacional de Estados Unidos, como lo indicaba su eslogan Make America great again. Se trataba de una tarea épica que corregiría la visión equivocada de sus antecesores, y que habría llevado al titán del norte al estado de frustración y sobrecarga en el que se hallaba. Para el entonces candidato republicano, el debilitamiento del estatus internacional del país era resultado no solo de los malos acuerdos hechos por Obama y el intervencionismo de George W. Bush, sino, además, consecuencia de la estrategia de seguridad nacional instaurada por los sucesivos presidentes desde los primeros años de la Guerra Fría (Simms & Laderman, 2017).

En vez de actuar como policía del mundo, el imperativo del nuevo gobierno era la defensa de los intereses nacionales de la superpotencia. Contraviniendo el consenso mantenido por décadas de que un orden internacional estable favorece los objetivos nacionales, la administración Trump (2017-2021) se basó en el principio de que ni la seguridad ni la prosperidad podían estar sujetas a las necesidades ni las imposiciones del entorno externo. En tan simplista concepción se asume que la política internacional es un juego de suma cero, en la que, necesariamente, todo lo que un jugador gana, otro lo pierde; se trata, pues, de una vuelta al estado de naturaleza en la que prevalecen la competición y el dominio, y en el que Estados Unidos debe poder utilizar todos los medios a su disposición al servicio de sus intereses.

Varios analistas han coincidido en calificar esta orientación como un verdadero terremoto en la historia reciente de la política exterior de la superpotencia. Por décadas, el liderazgo estadounidense se había orientado hacia la construcción de un orden internacional liberal cimentado en la seguridad colectiva, el libre mercado, la promoción del Estado de derecho, la democracia y la defensa de los derechos humanos (Kagan, 2018; Daalder & Lindsay, 2018). El cambio no tenía precedentes: en casi todas las áreas importantes de la política internacional, Trump representó una desviación fundamental, respecto no solo a su predecesor demócrata y a los anteriores mandatarios republicanos, sino también, de todo el consenso bipartidista que había existido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial (Simms & Laderman, 2017).

La visión de Trump se expresó en una narrativa de victimismo e injusticia, en la que los aliados son más preocupantes y peligrosos que los enemigos declarados; son aquellos que se habrían aprovechado de su país, y obtenido a costa de este ventajas comerciales y protección, sin dar nada a cambio. Tales “aprovechados y oportunistas” habrían actuado con la complacencia de liberales y globalistas:

La plataforma de política exterior de Trump era ruda pero efectiva: los trabajadores estadounidenses habían sido ‘estafados’ por México y China, quienes robaron sus trabajos. Los demócratas, que deberían haber sido sus defensores, suscribieron una globalización cosmopolita, volviéndose cómplices de la defenestración de la base industrial de Estados Unidos. (Lynch, 2019, p. 219)

El enemigo, pues, era al mismo tiempo externo e interno: por un lado, los extranjeros, que allende las fronteras se quedan con sus empleos; los migrantes ilegales, que traen el crimen a las ciudades, y los terroristas islámicos, que cometen atentados en suelo americano. Y por otro, los dirigentes políticos que han hecho malos tratos internacionales y han permitido que se aprovechen del país. Con esa plataforma, Trump construyó un relato basado en la idea de “el mundo contra nosotros”, con el cual, a la vez que atizaba el odio y la desconfianza entre los propios ciudadanos estadounidenses, ahondaba la grave polarización política que ya existía.

Al enfatizar en las desventajas y los costos por encima de los beneficios del liderazgo mundial, el gobierno del magnate neoyorquino encontró justificación para retirarse de sus compromisos internacionales y cimentar una política unilateral. De ese modo, replanteó el papel que Estados Unidos había desempeñado como promotor y garante de un orden internacional liberal. La retirada del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, la ruptura del pacto nuclear con Irán, la guerra comercial con China, las diputas con los aliados europeos sobre la financiación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y el empeño por construir un muro a lo largo de toda la frontera con México ejemplifican el enfoque disruptivo de esa administración.

Pero, ¿qué es lo que explica un cambio tan radical? ¿Cuál es la visión internacional que sustenta dichas posturas? ¿Por qué esa manera de ver el mundo, y el repliegue nacionalista que tal cosa conlleva, ha contado con el respaldo de una parte significativa de la población estadounidense? ¿Trump puede ser considerado tan solo una “anomalía”? ¿Un outsider que no altera los fundamentos del sistema? ¿O es, más bien, un sintoma de transformaciones más profundas dentro de la sociedad estadounidense? ¿El síntoma de un malestar creciente que ya no solo desastabiliza el propio sistema político, sino que viene erosionando su poderío mundial?

Sin duda, el carácter y la trayectoria personal de Trump pueden contribuir a entender, en parte, este giro; se trató de un presidente errático, que carecía de conocimiento y de experiencia en el campo diplomático. Además de su falta de pensamiento crítico, su carácter impulsivo y sus arrebatos megalómanos, era alguien poco dispuesto a aceptar consejo de otros (Lee et al., 2017).1 Sin embargo, el carácter de Trump no lo explica todo; su percepción del mundo recoge y sintetiza tendencias que se vienen desarrollando en el interior de la propia sociedad estadounidense, y que surgen como respuesta a las vertiginosas transformaciones sociales, económicas y políticas que se han dado en los años recientes.

Este cambio se debe a varios factores que confluyen dando lugar a los procesos globalizadores, la intensificación de la interdependencia y la subsecuente complejización de los asuntos internacionales a partir del fin de la Guerra Fría; tales procesos han modificado tanto el lugar como el papel de Estados Unidos en el mundo.

El presente trabajo parte, entonces, de la premisa teórica de que, si bien los rasgos de personalidad, las preferencias de los dirigentes políticos y los procesos de toma de decisiones son elementos explicativos relevantes a la hora de examinar la política exterior de un determinado gobierno (Mintz & Jr, 2010; McCormick, 2012), la consideración de los factores sistémicos subyacentes permite identificar y entender dinámicas de más largo plazo. Se trata de analizar el contexto societal del que surgen los conflictos, las expectativas y las demandas de la población, que influyen cada vez más en la formulación de la política exterior de una administración. Varios trabajos académicos apuntan en esa dirección, buscando establecer cómo la crisis generalizada que vive actualmente la sociedad estadounidense afecta su política exterior (Wiarda & Skelley, 2006; Bremmer, 2018; Johnson, 2021).

En términos metodológicos, el trabajo se basa en una revisión de los debates planteados en la literatura académica reciente; en especial, la anglosajona. Asimismo, se emplean fuentes de tipo cuantitativo en cuanto a la medición de los recursos y las capacidades de la superpotencia.

El artículo aborda en una primera parte los factores políticos y económicos internos, de carácter estructural, que han incidido en el declive de la hegemonía estadounidense. La segunda parte identifica los tres pilares del orden internacional liberal que quedaron en tela de juicio por la administración republicana, a través del manejo de su política exterior.

UN GIGANTE CON PIES DE BARRO

Una extensa literatura dedicada a explicar el declive de la supremacía estadounidense coincide en señalar que se trata de un proceso que se ha venido acentuando en las dos últimas decadas (Walt, 2018; Bacevich, 2020; Daalder & Lindsay, 2018). Una decadencia que contrasta con el optimismo de los años noventa del siglo XX, cuando Washington reafirmaba la narrativa victoriosa del fin de la Guerra Fría; Estados Unidos se convirtió en el adalid de la globalización promoviendo el modelo de democracia liberal y libre mercado, tanto en los países de la antigua Cortina de Hierro como en las naciones en vías de desarrollo. Era la época del “fin de la historia”, que preconizaba Fukuyama, el predominio sin rival de la superpotencia que podría moldear el mundo a su imagen y semejanza.

De ese modo se remozaba la ideología del “excepcionalismo estadounidense”, la creencia de que el país era diferente del resto de naciones sobre la faz de la Tierra, el pueblo elegido por la Divina Providencia para guiar a la humanidad en el camino del progreso y la libertad (Lipset, 1996; Hodgson, 2009). Dicha idea sería el fundamento de lo que autores como Walt han denominado la hegemonía liberal, apoyada, a su turno, en dos premisas:

[…] la primera, que Estados Unidos debe seguir siendo mucho más poderoso que cualquier otro país, y la segunda, que debe usar su posición de primacía para defender, difundir y profundizar los valores liberales en torno al mundo. En gran medida, la búsqueda de la hegemonía liberal ha sido un esfuerzo por expandir el orden parcialmente liberal que el país creó y dirigió durante la Guerra Fría. (Walt, 2018, p. 56)

Con la llegada del nuevo siglo, tal visión sería puesta a prueba; el despliegue de la estrategia liberal sería algo mucho más complejo y traumático, lo que terminaría por minar, en parte, sus capacidades y, sobre todo, el relato mesiánico que por décadas sirvió de fundamento a su política internacional (Bacevich, 2009).

Una democracia herida

Las profundas transformaciones sociales de los últimos 20 años contribuirán a la desconstrucción de ese relato sobre Estados Unidos, a medida que se han revelado los límites de su poderío externo y las contradicciones de su propia arquitectura institucional. En el ámbito político, eventos como los confusos resultados en las votaciones del 2000, en las que fue elegido George W. Bush por una diferencia mínima de votos con Al Gore en el estado de Florida, o la interferencia rusa en los comicios de 2016, cuando Trump resultó triunfante, afectaron el prestigio del hasta entonces considerado modelo de la democracia liberal.

De igual modo, la salud democrática se ha mostrado frágil ante la creciente confrontación política que ha convertido el país en un cuadrilátero de luchas encarnizadas entre republicanos y demócratas (Abramowitz, 2018). Una dinámica que, como lo señala Klein, es multifacética (a la vez ideológica, afectiva, social y territorial) y que se retroalimenta, y así da lugar a una polarización aún mayor, de carácter no solo político, sino identitario (Klein, 2021).

Vistos en retrospectiva, los ataques del 11-S de 2001 y la consecuente reacción jugaron un papel decisivo a la hora de erosionarse el modelo liberal. El afán por derrotar a los terroristas hizo que la administración Bush-Cheney (2001-2009) se llevara por delante otro de los baluartes del sistema político estadounidense: el Estado de derecho y su mecanismo de pesos y contrapesos entre las ramas del poder. Valores que habían sido centrales en la vida democrática fueron puestos en suspenso -o de plano, rechazados-, en aras del objetivo supremo de garantizar la seguridad nacional (Rozell & Whitney, 2009; Hayes, 2009).

De triste recordación fueron medidas como el espionaje sistemático en el ámbito doméstico, establecido a través del Patriot Act; las cárceles clandestinas en el extranjero; Guantánamo y el uso sistemático de la tortura a los “combatientes enemigos”, que creó un limbo en la jurisdicción internacional sobre el derecho de los prisioneros. A ello se sumaron la censura y la campaña de propaganda que hicieron de la llamada posverdad parte de la rutina informativa, junto con el costo exorbitante de las intervenciones militares en Irak y Afganistán2 en la lucha global contra el terrorismo (Stiglitz & Bilmes, 2008).

El 11-S tuvo otro trágico legado, menos evidente a primera vista, pero ineludible a la hora de explicar el fortalecimiento de las tendencias neoconservadoras y nacionalistas que la presidencia de Trump encarnó. El ataque a las Torres Gemelas representó, en varios sentidos, un golpe a la psique estadounidense: por una parte, derrumbó el sentimiento de invulnerabilidad en su propio territorio,3 y generó reacciones de pánico, desolación y rabia; esas emociones fueron canalizadas por el gobierno de Bush en una narrativa de guerra que buscaba vengar los ataques e impedir, a toda costa, que volvieran a presentarse (Huddy & Feldman, 2011). De ese modo, se justificó una estrategia, a la vez retaliativa y preventiva, contra cualquier enemigo, un estado de guerra permanente, en el que el daño sufrido justificaba el recurso a todos los medios necesarios para prevalecer (Prewitt et al., 2004).

Asimismo, el 11-S rompió la autoimagen de benevolencia que sustentaba la hegemonía liberal; los atentados hicieron visible la animadversión hacia Estados Unidos que se venía gestando por décadas. Ella era el resultado acumulado de las intervenciones militares, las operaciones encubiertas, los apoyos a los regímenes dictatoriales y los dobles raceros para la democracia y los derechos humanos; recursos todos que el titán del norte había desplegado durante la confrontación bipolar para la defensa del bloque occidental. La cara oculta y cruenta del imperialismo estadounidense, a su turno, se volvía en contra de sus propios ciudadanos, mientras la lucha global contra el terrorismo se convertía en una guerra sin fin.

Se trató de un verdadero shock en la psique colectiva. Desde el fin de la guerra de Vietnam, la opinión pública no se confrontaba tan abiertamente con las contradicciones del ejercicio de la hegemonía mundial; el ataque a las Torres Gemelas reabrió el debate acerca del sentido y el alcance de dicho liderazgo. Algunos, los menos, además de las razones de los propios atacantes y sus patrocinadores, buscaron explicaciones más profundas a los atentados haciendo una reflexión sobre la responsabilidad en las decisiones y las acciones de su propio gobierno en otras latitudes.

Para la mayoría, sin embargo, el rechazo a Estados Unidos solo podía ser explicado por una naturaleza malévola, decidida a acabar con el benefactor del mundo; “Nos odian por lo que somos y por los valores que defendemos” fue el eslogan que revitalizó la narrativa del excepcionalismo, ahora ya no de manera proactiva, sino de forma reactiva. El “odio del otro” dio lugar al “miedo al otro”, a la alteridad, al diferente; llevó al rechazo al extranjero, ahora ya no solo frente al que está allende las fronteras, sino, sobre todo, al migrante con quien se convive.

La reacción a los atentados del 11-S hizo que la sociedad estadounidense -en su mayoría, confiada, libre y abierta- les diera paso a sectores que prefieren una comunidad temerosa, cerrada y homogénea. Dicho temor terminará por alimentar la visión xenófoba y nacionalista que se manifestó a través de movimientos como el Tea Party, y que, a la larga, llevarían a Trump a la presidencia (Sides et al., 2019; Ackerman, 2021).

Una prosperidad paradójica

Además de las transformaciones políticas, la superpotencia también ha venido experimentando cambios en relación con su economía y su capacidad para proveer prosperidad y bienestar a sus ciudadanos. Las cifras muestran, sin contestación posible, que Estados Unidos sigue siendo la economía más grande y próspera del mundo. Su producto interno bruto (PIB) corresponde a 1/4 del PIB nominal mundial. Su sector industrial es importante y competitivo, y equivale al 20 % de su PIB. La industria se concentra en la alta tecnología, los combustibles fósiles y la producción de automotores. Sin embargo, actualmente, el sector que más peso tiene es el de los servicios, el cual genera el 80 % del PIB y ocupa al 68 % de la población activa (Statista, 2022; The World Factbook, 2022).

De acuerdo con el Science & Engineering Indicators 2022, el desempeño global de investigación y desarrollo (I+D) se concentra en unos pocos países. Estados Unidos es el país con mayor desempeño (27 % de la I+D mundial en 2019), seguido de China (22 %), Japón (7 %), Alemania (6 %) y Corea del Sur (4 %). El país sigue siendo el líder global en ciencia y tecnología; es el principal productor en sectores manufactureros de alta tecnología, tiene la mayor inversión en (I+D), otorga los títulos universitarios de más alto nivel, atrae más capital de riesgo y provee la mayor cantidad de negocios, y de servicios financieros y de información (NSF, 2022).

No obstante, como en el resto del mundo, la economía estadounidense se ha transformado bajo el influjo de la globalización, la innovación tecnológica, y la competencia de economías emergentes como la china. La deslocalización de la producción hacia el extranjero y la automatización de los procesos productivos en industrias estratégicas eliminaron una gran cantidad de empleos y aumentaron la sensación generalizada de inseguridad económica.

La pérdida de más de un tercio de los trabajos manufactureros de Estados Unidos se ha concentrado en los estados del medio oeste y el llamado “cinturón de óxido”2, y afectó a la clase obrera de las zonas metropolitanas industrializadas. Desde el 2000, varios millones de trabajadores han perdido sus puestos en fábricas que pagaban 25 dólares la hora más beneficios médicos y de jubilación. Para muchos, la única alternativa son trabajos precarios en el sector servicios, sin beneficios y por 12 dólares la hora (Cowell, 2014; Muro, 2016).

Pese a su poderío económico, la distribución de la riqueza es cada vez más inequitativa. La desigualdad de ingresos en los Estados Unidos es la mayor de todas las naciones del G7; en 2019 llegó al nivel más alto jamás registrado por la Oficina del Censo, con un índice de Gini de 0,415, comparado el 0,324 en Francia y el 0,351 en el Reino Unido.4 La brecha de riqueza entre ricos y pobres se duplicó con creces entre 1989 y 2016; en 1989, el 5 % más rico de las familias tenía 114 veces más riqueza que aquellas ubicadas en el segundo quintil (un nivel por encima del más bajo), con un promedio de 2,3 millones de dólares, en comparación con 20.300 dólares. Para 2016, el 5 % superior tenía 248 veces más riqueza que la media (la riqueza media del 20 % más pobre es cero o negativa en la mayoría de los años examinados) (Schaeffer, 2020).

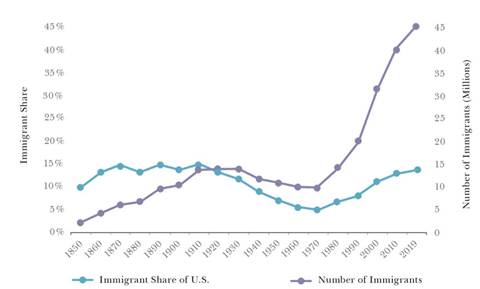

Como lo muestra la figura 1, desde 1979 las ganancias de ingresos se han sesgado fuertemente hacia arriba.

Fuente: CFR (Siripurapu, 2022).

Figura 1 Crecimiento acumulado de la renta de los hogares de Estados Unidos después de impuestos y transferencias

Además de los ingresos, las brechas en cuanto a cobertura social y sanitaria son aún mayores. Se calcula que 27 millones de estadounidenses no cuentan con seguro médico, y en caso de requerir atención suelen abstenerse de acudir a los centros hospitalarios, debido a los elevados costos; y aun entre quienes están asegurados, en ocasiones los copagos son tan altos que resultan disuasivos a la hora de acceder a tales servicios. La directiva de Trump que restringió la posibilidad de residencia en el país a quienes utilizaran los seguros del gobierno u otros beneficios de salud profundizó la brecha y afectó directamente a los más de 10 millones de migrantes indocumentados que residen en el territorio estadounidense.

Pese a las cifras que muestran en su conjunto la recuperación de la economía estadounidense en los últimos años, la prosperidad no mejora la calidad de vida ni el bienestar de la mayoría; ello se constata en factores como la reducción de la riqueza de los hogares, el aumento de la deuda de la clase media, los salarios estancados -que no pueden seguir el ritmo de los crecientes costos de la vivienda, de la atención médica ni de la educación superior- y la proliferación de los empleos precarios (Levitz, 2018).

No solo la desigualdad se ha profundizado; tales desequilibrios ponen en riesgo la estabilidad social y la democracia (Stiglitz, 2012; Piketty, 2014). Esta brecha no solo implica la concentración de la riqueza en manos de unos pocos, sino que también se traduce en control del poder político; atrapado en un bucle en el que un puñado de superricos tienen cada vez mayor influencia sobre las decisiones políticas, Estados Unidos ha terminado por convertirse en una plutocracia (Page et al., 2018; Hertel-Fernández, 2019).

Esta conjunción de elementos ha llevado al fortalecimiento de una visión conservadora en el interior de una sociedad que, a su turno, viene replanteando la posición y el papel de la superpotencia en el mundo. Dicha trasformación revela que a la hora de establecer la solidez del ejercicio hegemónico de la potencia, se trata no solo de evaluar la cantidad de recursos de poder de los que se dispone, sino también, de considerar si Estados Unidos todavía tiene el interés y la voluntad de seguir siendo el gendarme mundial.

Con la llegada de Trump a la Casa Blanca se hizo manifiesto el cuestionamiento abierto de la vocación imperial por parte de los sectores más conservadores. La política exterior de la administración republicana reflejó el agotamiento de la narrativa que sustentó por décadas la hegemonía estadounidense.

Ahora bien, ¿cómo se tradujo en la agenda internacional del gobierno entre 2017 y 2020?

LA CONTESTACIÓN DEL ORDEN MUNDIAL LIBERAL

En esencia, la política exterior de Trump buscó revertir el orden internacional liberal que Estados Unidos contribuyó a crear desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, y que, en términos generales, había respaldado hasta entonces. Dicho orden se sustentaba en tres premisas fundamentales; precisamente, aquellas en contra de las cuales esa administración concentró sus principales políticas: la tradición de una sociedad abierta y una tierra de oportunidades; la promoción del libre comercio, y el mantenimiento de un sistema de seguridad colectiva basado en la supremacía estadounidense.

Migración y cierre de fronteras

Desde cuando se conformó como nación, Estados Unidos se ha definido como una tierra de acogida (Baseler, 1998). El mito fundador habla de un país de migrantes que promete libertad y prosperidad a quien esté dispuesto a esforzarse. Precisamente, la orgullosa reivindicación de una identidad configurada a partir del melting pot5, que ahora rechazan los movimientos nativistas que respaldaron a Trump.

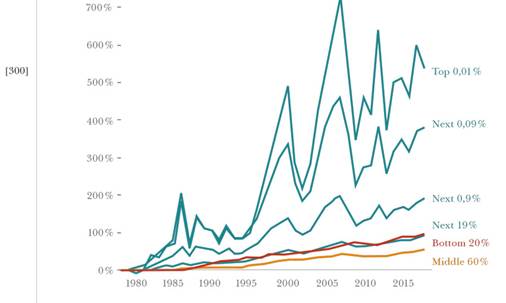

El mito no siempre se ha visto respaldado en las políticas; el tratamiento a la migración ha variado en el tiempo; tras la gran ola migratoria proveniente de Europa a finales del siglo XIX, la inmigración en el país descendió, de cerca de un millón de inmigrantes anuales durante la primera década del siglo XX a solo 165.000 en 1924. A partir de entonces el gobierno local adoptó una política de cuotas que permitía solo un número limitado de migrantes y refugiados.

Tras la contracción migratoria debida a la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, cambios en la legislación sirvieron de impulso para que en la década de 1970 comenzara a revertirse esta tendencia, y diese lugar a un periodo extendido de aumento de la migración. En 1965, el Congreso aprobó la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965, que puso fin al sistema de cuotas. Asimismo, se eliminó la Fórmula Nacional de Orígenes, que daba preferencia a los migrantes europeos por sobre personas de otras naciones. En vez de ello, se adoptaron medidas que permitían la reunificación familiar y atraer trabajadores calificados. A eso se sumaron la Ley de Refugiados de 1980 y el trato preferencial a los cubanos, así como la amnistía de 1986 que legalizó a los inmigrantes no autorizados ya afincados en territorio estadounidense.

En el último medio siglo, Estados Unidos ha sido el principal destino de los migrantes internacionales. El número de personas nacidas en el extranjero que residen en el país del norte se ha cuadruplicado con creces, pues pasó de menos de 12 millones en 1970 a cerca de 51 millones en 2019, lo cual significa que actualmente el 14 % de su población es originaria de otros países (OIM, 2019, p. 27).

Esta tendencia ha contribuido, sin duda, a cambiar no solo la demografía del país, sino el relato que sobre la propia identidad nacional había prevalecido. Desde la campaña presidencial, Trump posicionó el tema migratorio como uno de los asuntos más divisivos en el debate político; calificó a los mexicanos de “criminales y violadores”, a los migrantes los presentó como “hordas de invasores” que debían ser contenidos mediante la construcción de un muro en la frontera, y a los musulmanes los tildó de “terroristas”, cuya entrada al país debía ser prohibida. De ahí su promesa de campaña de construir un muro en la frontera sur, y que debía ser pagado por México (Davis & Shear, 2019).

Aunque en principio el entonces candidato afirmó apuntar solo a la migración ilegal, lo cierto es que una vez llegado a la Casa Blanca, se propuso cambiar por completo el sistema estadounidense de migración y de asilo. El propósito de algunas medidas era reducir la inmigración que provenía de la frontera sur y deportar a los migrantes irregulares del interior del país; otras disposiciones apuntaban a restringir de forma severa la inmigración legal (Hines, 2019).

En enero de 2017 el nuevo gobierno expidió la orden ejecutiva Protección de la Nación contra la Entrada de Terroristas Extranjeros en Estados Unidos, con la cual se prohibía el ingreso de ciudadanos de siete países (Siria, Iraq, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen); ello, sin tener en cuenta su categoría de visa. La disposición incluía los refugiados previamente autorizados y los residentes permanentes legales que se encontraban en el exterior al momento de la firma (Jones, 2021, p. 175). Pese a haber sido impugnada en los tribunales, el veto migratorio, con algunos cambios -que, además, incluyen a Venezuela, Corea del Norte y Chad-, fue finalmente considerado legal por la Corte Suprema.

Otras medidas controvertidas fueron la suspensión de Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), en septiembre de 2017, y las restricciones al Estatus de Protección Temporal (en inglés, TPS, por las iniciales de Temporary Protected Status). Dicha disposición les da permiso de estadía a las personas que se encuentran en territorio estadounidense y enfrentarían dificultades extremas por conflictos armados o desastres naturales si se les obliga a regresar a su país de origen. En virtud de los litigios planteados ante los tribunales, el TPS para El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua y Sudán, que se venció a principios de 2020, fue extendido hasta 2021 (Álvarez, 2019).

En relación con las deportaciones, antes de posesionarse en el cargo, Trump anunció que deportaría a tres millones de indocumentados con antecedentes judiciales. La agencia de Inmigración y Control de Aduanas (en inglés, ICE, por las iniciales de Immigration and Customs Enforcement Agency) llevó a cabo redadas y operativos en masa; a mediados de 2019 se implementó un nuevo sistema de deportaciones más expedito, que permitía expulsar inmigrantes sin pasar por los tribunales. A su turno, la crisis del Covid-19 le sirvió como justificación al gobierno Trump para intensificar su campaña de deportaciones y rechazar las solicitudes de asilo.

El mandatario convirtió la política migratoria en el símbolo del éxito de su presidencia, y en parte de su estrategia para conseguir la reelección.

Guerra comercial

La segunda premisa del orden liberal que el gobierno Trump puso en tela de juicio fue el de la promoción del libre comercio. La administración del potentado neoyorquino implementó políticas proteccionistas, basadas en un retorno a la visión mercantilista. De acuerdo con ella, la cantidad de riqueza en el mundo sería fija, lo cual implica que el comercio es un juego de suma cero, en el que un país solo puede obtener un beneficio económico a costa de otro. Para prevalecer, el Estado se encarga de dirigir la economía y conseguir de otros países una parte mayor de este pastel de tamaño constante. En consecuencia, uno de los objetivos centrales de la administración republicana fue eliminar el déficit en la balanza comercial utilizando las barreras arancelarias como un arma de presión para reequilibrar los intercambios con sus principales socios.

El mandatario anunció su determinación de debilitar las barreras comerciales injustas en otros mercados y promover la reciprocidad con los socios comerciales empleando todas las fuentes posibles de influencia para abrir los mercados extranjeros, a través de negociaciones bilaterales y no multilaterales (Scherrer, 2017, p. 3).

La administración Trump consideró que […] había heredado un sistema de comercio global defectuoso, que es intrínsecamente injusto para los Estados Unidos y desfavorable para la competencia del mercado. Su propósito es llevar a cabo una revisión sustancial de las obligaciones comerciales del país para reequilibrar la relación con la economía global y una aplicación mucho más estricta de las leyes comerciales de los Estados Unidos; para ello continúa en la búsqueda de nuevos acuerdos comerciales y mecanismos de aplicación más fuertes. (CEPAL, 2019, p. 7)

Este diagnóstico obedece también al propósito de reconstruir su propia base industrial bajo el supuesto de que países como China, India y México les han quitado sus empleos a los trabajadores estadounidenses. Trump capitalizó el descontento de las decenas de miles que perdieron sus trabajos porque sus antiguos empleadores cambiaron la producción al extranjero. A ello se sumó el impacto de los avances tecnológicos; particularmente, el de la automatización, que eliminó muchos empleos y aumentó la sensación generalizada de inseguridad económica.

La voluntad de lograr estos objetivos se concretó en el retiro del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (en inglés, TPP, por las iniciales de Trans-Pacific Partnership) y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN/NAFTA) con Canadá y México.6 Además de la decisión de gravar las importaciones de acero y aluminio provenientes de Europa y otros países, la imposición de gravámenes a 250.000 millones de dólares de importaciones desde China, en 2018, marcó el inicio de una guerra comercial entre las dos potencias, y que aún se prolonga bajo la administración Biden.7

El gobierno Trump buscó presionar al gigante asiático para que pusiera fin a prácticas comerciales injustas, como los subsidios estatales a las empresas tecnológicas y la obligación de los consorcios extranjeros que ingresan al mercado chino de transferir tecnologías de su propiedad a conglomerados chinos (Rodrik, 2019). Esto dio lugar a negociaciones con China para abordar, junto con otros asuntos, el déficit bilateral de cuenta corriente estadounidense.8 Sin embargo, en 2020 tales negociaciones se prolongaron al mismo tiempo que la guerra comercial se intensificó e hizo temer por una ruptura definitiva entre las dos superpotencias.

De este modo, la política comercial de la administración republicana fue en contravía de la posición que Estados Unidos había mantenido por décadas como uno de los principales arquitectos del sistema económico mundial. Hasta entonces el sistema se había sustentado en un marco regulatorio del comercio de carácter multilateral que promovía activamente la globalización. De ahí la preocupación por que uno de los efectos de las políticas de Trump sea, o bien una desglobalización de la economía mundial, o bien, una bifurcación en dos espacios de intercambio separados; uno de ellos, liderado por Estados Unidos, y el otro, por China (Blustein, 2019).

Seguridad internacional

La tercera premisa cuestionada fue la seguridad colectiva garantizada por la supremacía militar estadounidense. La premisa consiste en que la seguridad de cada Estado solo puede garantizarse a través de la cooperación con el resto de los países de la comunidad internacional.

La estrategia de seguridad colectiva se contrapone a la de la seguridad particular o estatal, según la cual la garantía última de la supervivencia de cada Estado radica en su capacidad de autodefensa. La seguridad nacional individual daba lugar a una inestabilidad internacional permanente, debido a la feroz competencia militar entre las potencias hegemónicas (Calduch, 1993).

La seguridad colectiva, en contraste, previene el recurso a la fuerza en la resolución de los conflictos entre Estados prometiendo la asistencia mancomunada en caso de que un Estado utilice ilegalmente la fuerza en contra de otro. Un régimen de seguridad colectiva requiere

[…] la adopción de procedimientos de solución pacífica de conflictos a través de: la creación de órganos e instituciones a los que puedan recurrir las partes de un conflicto para resolverlo pacíficamente; la instauración de normas jurídicas internacionales, reguladoras de las diversas fórmulas de solución pacífica, y la adopción de efectivas medidas de sanción en caso de incumplimiento. (Calduch, 1993, p. 8)

En el ejercicio de una hegemonía liberal, Estados Unidos había concebido la seguridad colectiva como una relación de primus inter pares con el resto de potencias aliadas, y estableció así su condición de gendarme mundial. La seguridad colectiva ha tenido un ámbito de aplicación universal, representado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; igualmente, se ha desarrollado a través de organizaciones regionales y subregionales, tales como la OTAN y la Organización de los Estados Americanos (OEA) (Abass, 2004). En todas esas instancias, Estados Unidos se presentaba como una superpotencia benevolente, cuya supremacía militar iba a ser la garantía de un orden mundial regido por valores liberales.

La estrategia de seguridad de Trump retomó la concepción de la seguridad nacional unilateral; enfatizó que en un mundo hipercompetitivo Estados Unidos tenía derecho a perseguir sus propios intereses. En vez de una comunidad global liderada por la superpotencia, los ideólogos del régimen vieron el escenario internacional como la suma de naciones, actores no estatales y empresas que compiten para obtener beneficios solo para sí mismos. Así pues, a la aspiración de una comunidad kantiana pacífica se contrapuso el estado de naturaleza hobbesiano: para Trump, ya no se trataba de ejercer como “policía del mundo”; la cooperación con otros Estados a través de alianzas debía ser temporal y ponerse al servicio de mejorar el poder y la influencia estadounidenses.

A ese giro se sumó el cambio en las prioridades. Desde los atentados del 11-S, la lucha contra el terrorismo había sido el principal objetivo de la seguridad nacional; con Trump, la estrategia se concentró en la rivalidad geopolítica con las potencias denominadas “revisionistas” que desafían el poder, la influencia y los intereses estadounidenses, y menoscaban su prosperidad y su seguridad; principalmente, China y Rusia (NSS, 2017). Asimismo, se determinaron como amenazas los llamados Estados canallas, como Corea del Norte e Irán, los cuales desarrollan armas de destrucción masiva, respaldan grupos terroristas y atentan contra la estabilidad regional. La estrategia incluyó también las amenazas transnacionales y criminales, en las que aparece el terrorismo (García, 2018).

Para enfrentar dichas amenazas, la administración Trump planteó modernizar su dispositivo militar mediante el incremento de su tamaño y la mejora de sus capacidades. Ello implicó un aumento exponencial del gasto en defensa; el Congreso aprobó 733.000 millones de dólares para 2020; uno de los presupuestos militares más grandes de su historia, y que superó los niveles máximos alcanzados durante las guerras de Corea y de Vietnam (Hartung, 2019).

Con estos recursos también se propuso actualizar el arsenal y la infraestructura nuclear en respuesta al creciente papel de las opciones nucleares en la doctrina militar rusa; Washington acusó a Moscú de violar el Tratado de Fuerzas Nucleares Intermedias,9 debido al desarrollo de un nuevo sistema de misiles. La salida formal del coloso del norte de dicho acuerdo, ocurrida en agosto de 2019, reactivó la carrera armamentística.

El cuestionamiento de la premisa de la seguridad colectiva también se reflejó en la decisión de Trump de abandonar el pacto nuclear con Irán;10 ello dio lugar, a principios de 2020, a una escalada de la tensión entre los dos países que afectó la región de Oriente Próximo en su conjunto.

Además de la expansión del gasto militar, la administración Trump se propuso, a su vez, reequilibrar los costos de la seguridad internacional; en una lógica de “pago por protección”, Trump insistió en el cumplimiento del compromiso, por parte de los miembros de la OTAN, de aumentar el gasto militar hasta en el 2 % de su PIB. Esta preocupación también llevó a que se reevaluara la presencia militar estadounidense en territorio europeo; a mediados de 2020, la Casa Blanca anunció la reubicación de cerca de 12.000 soldados de las bases estadounidenses en Alemania (Gordon, 2020).

Al cuestionamiento de la premisa de la seguridad colectiva se sumó el rechazo a cualquier forma de gobernanza global. En su reiterada crítica a las instituciones multilaterales, el gobierno de Trump se propuso revisar sus compromisos internacionales. Durante la Asamblea de las Naciones Unidas, en septiembre de 2018, anunció que no pagaría más del 25 % del presupuesto para los contingentes de mantenimiento de paz; reiteró que su país no regresaría al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, no daría apoyo ni reconocimiento a la Corte Penal Internacional (CPI), la cual consideraba que no tenía legitimidad ni autoridad; y aseguró que Estados Unidos no formaría parte ni respetaría ningún organismo global con autoridad sobre migración, como habría querido la ONU (Ansorena, 2018).

Uno de los más duros golpes a la construcción de una gobernanza planetaria lo dio Trump al anunciar, en junio de 2017, el retiro de su país del Acuerdo de París sobre el cambio climático.11 A ello se sumaron las sanciones que Washington impuso a los funcionarios de la CPI encargados de investigar los crímenes de guerra en Afganistán, y el retiro de la Organización Mundial de la Salud (OMS), por su desacuerdo con el manejo de la pandemia del Covid-19.

Asimismo, el gobierno estadounidense se propuso revisar la ayuda externa, tanto en relación con los receptores (determinando si eran aliados confiables) como con los programas que financiaba (si estaban en consonancia con los objetivos de la administración), y con el monto de los recursos.

A modo de conclusión

Los argumentos presentados permiten establecer que la política exterior del gobierno Trump no fue una simple anomalía o un paréntesis en la larga hegemonía que ha ejercido la superpotencia desde hace décadas. Es, más bien, un síntoma, un reflejo, de las profundas transformaciones que ha venido viviendo la sociedad estadounidense, y que se traducen en un amplio descontento y una conflictividad social creciente. Dicho malestar también se ve reflejado en el debate, interno y externo, acerca del lugar y el papel que Estados Unidos quiere y puede tener en el mundo, ahora y en el futuro.

Tal y como aquí se señaló, nos hallamos frente a la conjunción de procesos y factores de diversa índole que han dado lugar a una crisis multidimensional; esa crisis está poniendo en tela de juicio las bases sobre las que Estados Unidos asentó su identidad, su capacidad y su voluntad para ejercer el liderazgo mundial. La presidencia de Trump, pues, ha sido al mismo tiempo una expresión y un catalizador de tales mutaciones.

Su sucesor, Joe Biden, se ha esforzado por hacer un control de daños y reestablecer la confianza y los vínculos entre los agraviados aliados, así como por afianzar los compromisos multilaterales. Sin duda, la guerra de Ucrania ha sido un escenario propicio para dicha recomposición del liderazgo. No obstante, puede tratarse de una estabilización provisional, en la medida en que, al modo de los movimientos de las placas tectónicas, los cimientos del orden internacional ya cambiaron, y pueden dar lugar a la emergencia de un nuevo sistema que aún se encuentra en plena metamorfosis.