Introducción

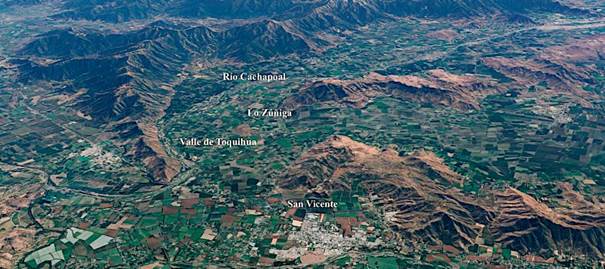

Lo Zúñiga es un asentamiento de origen colonial representativo de las comunidades agrícolas de la zona central de Chile, espacio considerado tradicionalmente como la cuna de la población mestiza y de la identidad nacional. El lugar está emplazada en el valle del río Cachapoal, en el sector norte del valle de Toquihua, encajonado entre ese curso fluvial y los primeros cordones montañosos de la cordillera de la costa, en la comuna San Vicente de Tagua Tagua. El poblado se encuentra a 15 kilómetros de la localidad que le da nombre a la comuna y a 105 kilómetros al suroeste de la capital del país, Santiago (figura 1).

En 2005, Lo Zúñiga recibió la categoría de Zona Típica y cuatro inmuebles de su casco histórico fueron declarados como Monumentos Históricos mediante el Decreto exento N° 26. Esa distinción fue el resultado de una solicitud de declaratoria promovida desde inicios de siglo por organizaciones vecinales, el municipio de San Vicente y agentes turísticos locales, entre otros actores del lugar. El Consejo de Monumentos Nacionales (CMN en adelante), unidad técnica dependiente en ese momento del Ministerio de Educación, realizó la evaluación y aprobó esa solicitud delimitando un polígono en el casco histórico del poblado con el fin de protegerlo y preservarlo.

Sin embargo, la obtención de la categoría de Zona Típica por Lo Zúñiga ha generado controversias desde el mismo año que la consiguió, corroborando la complejidad que enfrentan los procesos de patrimonialización asociados a la interpretación del pasado y los conflictos que crean esos nuevos significados y los usos que se le asocian. La pugna de mayor alcance ha sido la disputa que atañe a la extensión de la red de agua potable y alcantarillado de la localidad, que desde 2017 en adelante involucra al menos dos organizaciones locales y al municipio de San Vicente de Tagua Tagua. Por un lado, están quienes, agrupados en el Comité de Reconstrucción y Conservación Patrimonial de Lo Zúñiga, promovieron la declaración del lugar como Zona Típica y se oponen a las obras de tuberías subterráneas que inició la municipalidad en 2017. Su argumento es que esos trabajos deben someterse a un Estudio de Evaluación Ambiental porque ponen en riesgo y/o pueden alterar los inmuebles protegidos dentro del polígono de Zona Típica. En la vereda opuesta están la Cooperativa de Agua Potable de Lo Zúñiga y el Comité de Vivienda el Trabajador de Zúñiga y, en general, quienes habitan un área de expansión residencial apartada del casco histórico del poblado pero que ven afectadas sus necesidades sanitarias por las restricciones que involucra la distinción patrimonial obtenida. El paso del tiempo ha significado que el conflicto crezca para judicializarse en la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones de Rancagua (Cooperativa.cl, 2019).

La tensión creciente en Lo Zúñiga se vincula entonces a las implicancias que ha tenido para sus habitantes la adquisición de la categoría de Zona Típica por el lugar. Para unos, el decreto 2005 es un instrumento que impulsa la puesta en valor, el resguardo y la preservación de un modo de habitar casi extinto en la zona y que está íntimamente asociado a la identidad chilena. Para otros, la preservación debe dialogar con las necesidades emergentes y las demandas de infraestructura por parte de una población en aumento. En ese contexto, este artículo examina la reactualización del discurso histórico tradicional y hegemónico que, entre 2000 y 2005, se usó para respaldar la solicitud para que Lo Zúñiga fuera declarada Zona Típica. La investigación se basó en el expediente de solicitud para declarar Zona Típica al poblado. El conjunto integra 21 documentos elaborados entre el 1 de septiembre de 2003 y el 11 de enero de 2005. En un primer momento se trató de cartas de la organización vecinal o Junta de Vecinos, la autoridad parroquial, los propietarios de inmuebles, actores vinculados a la arquitectura y a los servicios turísticos de la zona y del municipio de San Vicente que solicitaban al CMN pronunciarse a favor de la declaración. En un segundo momento, el expediente congregó resoluciones y oficios que surgieron de la comunicación entre el CMN e instituciones públicas y técnico-profesionales. La documentación se relaciona con el proceso de recogida y evaluación de información (histórica, arquitectónica y gráfica) que permitió decidir sobre la solicitud de declaratoria y, finalmente, la decisión de nominar a Lo Zúñiga como Zona Típica y a cuatro de sus inmuebles como Monumentos Históricos. En la actualidad, el expediente se resguarda en el archivo del CMN1.

El análisis del discurso histórico presente en la documentación del expediente da cuenta de la construcción de un relato que situó al poblado como representativo de un paisaje cultural típico chileno: el del valle central. Ese relato delineó un proceso evolutivo ya concluido, una forma histórica de habitar y relacionarse en la zona central del país que aún sería posible apreciar en Lo Zúñiga. Esto lógicamente supone, por un lado, el desplazamiento de otros relatos, dando cuenta de la omisión de una parte de los habitantes de la localidad como sujetos históricos y, por otra, la postergación de parte de las necesidades actuales de esos mismos individuos como sujetos de derechos. Esto ha desencadenado tensiones sobre las conveniencias de la preservación patrimonial del poblado, lo cual ha provocado una colisión entre las perspectivas y los intereses vivos de distintos sectores que habitan la localidad.

Este artículo se divide en cuatro partes. La primera expone el rol que tiene la cultura y el patrimonio en la definición de un espacio. La segunda presenta antecedentes históricos del valle del río Cachapoal. Enseguida se da cuenta del proceso de patrimonialización de Lo Zúñiga y, en cuarto lugar, se discuten los dilemas que impone la preservación, los usos de la historia y las tensiones que surgen de ellos. Por último, se ofrecen algunas conclusiones vinculadas a los propósitos del artículo.

El rol del patrimonio en la definición de un espacio

La patrimonialización como proceso de agregación de valor a un elemento cultural, generalmente, está asociada a la reinterpretación del pasado y a tensiones políticas que emergen de esas nuevas significaciones. De esa forma, la patrimonialización concreta una parte del pasado desvinculándolo del contexto social y las relaciones políticas en que son elaboradas las nuevas conceptualizaciones sobre un bien cultural (Del Mármol et al., 2010).

Para que cualquier elemento -sea del ámbito cultural o natural, material o inmaterial- adquiera carácter patrimonial debe sortear una dinámica de producción conocida como patrimonialización. Esta puede comprenderse como la articulación progresiva de un discurso que supone su identificación, selección, ordenamiento, estudio, interpretación, certificación científica y, en algunas ocasiones, su exhibición en espacios museales (Rautenberg, 2003; Davallon, 2006). De esta forma, cualquier elemento, por intrascendente que parezca, puede llegar a ser reconocido, legítima y legalmente, como un referente simbólico (Heinich, 2010). Ahora bien, para que ese proceso se concrete debe existir consenso entre los actores sociales concernidos en cualquier dinámica de activación e, igualmente, contar con la aprobación y el reconocimiento oficial como valor legitimador y protector de eso que aspira ser considerado como patrimonio. Es decir, para que cualquier activación sea exitosa, independiente de quien sea el actor social que la lidere, debe ser capaz de convocar y contar con el respaldo de agentes políticos y económicos con la capacidad de sostener las acciones de patrimonialización emprendidas en el interior de escenarios sociopolíticos y económicos dinámicos. Por ende, es indispensable abordar una activación patrimonial contextualizándola, dándoles relevancia al escenario y a los actores sociales involucrados, reparando en los intereses que les motivan, los argumentos que esgrimen y las acciones que impulsan. Asimismo, es conveniente distinguir las correlaciones y los conflictos que estructuran y distinguen una activación de otra parecida. En otras palabras, la producción del patrimonio debe entenderse no tanto como el valor en sí mismo que posee un elemento, sino como el resultado de un proceso de reinterpretación del pasado a partir de problemáticas actuales.

Además, la descripción y el análisis situado de una patrimonialización permite apreciar la función social que cualquier bien en activación está cumpliendo, los efectos y los alcances que ese proceso tiene y en qué difiere de otros similares. Cada intervención emerge entonces del impulso diligente y concertado de actores territoriales que generan distintos niveles de vínculo y participación de las poblaciones locales con el patrimonio resultante. Esto en ningún caso significa que no se detecten desigualdades y tensiones alrededor de una actuación patrimonial o el patrimonio resultante (Gómez y Canessa, 2014; Serrano-Via y Vizuete-Sandoval, 2020; Santamarina y Del Mármol, 2020; entre otros). Así, en la medida en que las comunidades o, al menos, su porción organizada se implica en esos procesos, generando dinámicas "de abajo para arriba", aparecen modelos de entendimiento entre los actores formales e informales involucrados, alentando su vinculación, comunicación y coordinación en pos de la resolución de problemas comunes (Arrieta, 2009). En ese sentido, Arnold Alanen (2000) ha puntualizado el contraste entre la preservación patrimonial espontánea -aquella que surge desde la población que habita el lugar y más sensible a la diversidad de antecedentes históricos del espacio- y la "preservación de expertos", más proclives a la oficialización de un pasado pretendidamente homogéneo.

De ahí que permanentemente se distingan conflictos alrededor de las categorizaciones patrimoniales que, a fin de cuentas, corresponden a repertorios axiológicos que actúan como espacios de referencia, reconocimiento y cohesión social y como representación y consumo de un pasado que debe ser reconocido por otros para que existan plenamente. Como indica Dos Santos (2018, p. 13), "los sitios patrimoniales son un artificio cultural del presente sobre el relato de su propio pasado". En tal sentido, el espacio es leído como un texto por quienes lo habitan, visitan o conceptualizan. Por ende, es conveniente apreciar los relatos sobre el pasado y el presente de cada espacio como un palimpsesto de interpretaciones y significados plurales (Riesenweber, 2008).

En efecto, la culminación de los cambios conceptuales por los que ha transitado el patrimonio -desde una visión monumental, historicista y estética hasta aquella que lo articula con el territorio- remite directamente a la reafirmación de las identidades culturales. De esta forma, el campo patrimonial ha ido ampliándose para pasar a centrarse en el territorio como continente de elementos culturales y naturales y bienes tangibles e inmateriales pero, además, como un bien patrimonial en sí mismo. Es decir, el territorio es tan esencial para comprender la dimensión patrimonial de un bien como el patrimonio lo es para entender y gestionar un territorio (Martínez, 2008). Esto quiere decir que tanto el patrimonio como el territorio se han hecho indisociables y determinantes para la construcción e interpretación conceptual del uno y del otro (Di Méo, 1994). Ambas nociones ofrecen importantes correspondencias significativas, articulándose dialécticamente en dos dominios. Primero, los conceptos de patrimonio y de territorio poseen propiedades materiales e ideales con funciones mnemotécnicas y simbólicas fundamentales para la construcción de la continuidad de la especificidad histórica de un grupo. Segundo, los dos conceptos son esenciales para la construcción del espacio social que un grupo reconoce y reivindica como propio. Es decir, mediante la patrimonialización se crea, redefine y refuerza el territorio y, a su vez, por medio de la territorialización el patrimonio se acota a un espacio, ensanchándose (Di Méo, 2007; Martínez, 2008).

Así, la mirada patrimonialista actualmente asocia y confiere valor a la relación existente entre la acción humana y el entorno natural, fusionando distintos conjuntos patrimoniales en un territorio. Esa mirada deja atrás el enfoque clásico sobre los bienes patrimoniales -vale decir, vertical y aislado- para relacionarlos con el entorno, la identidad y el desarrollo de los lugares en que se emplaza como factor de diferenciación y caracterización identitaria y como producto de interés y promoción turística (León, 2018; Ortega Valcárcel, 2018; Orozco, 2020; entre otros). Efectivamente, como la mayor parte de los recursos, la construcción del patrimonio y el territorio obedece a operaciones de construcción que hacen que estos pasen de un estado de latencia a ser reconocidos como socialmente útiles (Davallon, 2006; François et al., 2006).

En ese sentido, la emergencia de la noción de paisaje como interpretación colectiva del territorio tal y como es percibida por la población que lo habita, no hace más que profundizar la importancia de la cultura en la definición de un espacio. De ahí la reemergencia que ha vivido el concepto de paisaje cultural -propuesto por Carl Sauer en 1925 (2006)-, desde que la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) lo identificó como una forma de construir e interpretar al territorio mediante la patrimonialización de manifestaciones culturales presentes en su interior. De esa forma, un paisaje cultural es entendido como "bienes culturales [que] representan las 'obras conjuntas del hombre y la naturaleza' [...]. Ilustran la evolución de la sociedad y de los asentamientos humanos a lo largo de los años, bajo la influencia de las limitaciones y/o de las ventajas que presenta el entorno natural y de fuerzas sociales, económicas y culturales sucesivas, internas y externas" (Unesco, 2008).

Esta visión panorámica e interactiva del paisaje cultural ha permitido que sean usados como una herramienta de preservación integral, pues reconoce la interdependencia de los distintos elementos patrimoniales que conviven en un mismo lugar (Jiménez, 2008, p. 262). Entre esos elementos no solo destaca el espacio, sino también las interpretaciones sociales sobre el lugar y el tiempo, que, por cierto, siempre son plurales. En este sentido, la noción de paisaje cultural exhorta a reconocer y a poner en diálogo los significados diversos del presente y el pasado que habitan y configuran un lugar (Alanen, 2000; Dodge, 2007).

Justamente, según CMN, la categoría de Zona Típica corresponde a un conjunto de "bienes inmuebles urbanos o rurales, que constituyen una unidad de asentamiento representativo de la evolución de la comunidad humana, y que destacan por su unidad estilística, su materialidad o técnicas constructivas. En general corresponden al entorno de un monumento histórico. Todos estos valores conforman un carácter ambiental propio en ciertas poblaciones o lugares: paisajes, formas de vida, etc., siendo de interés público su mantención en el escenario urbano o en el paisaje a fin de preservar esas características ambientales" (CMN, 2021a).

Es decir, una Zona Típica corresponde al entorno en el que se insertan monumentos históricos (CMN, 2001).2 Ese medio debe cumplir con los requisitos de representatividad de una historia común ("representativo de la evolución de la comunidad humana") pero, a la vez, diferenciarse ("destacan por su unidad estilística, su materialidad o técnicas constructivas"; "un carácter ambiental propio"). Ahora bien, los argumentos que esgrimieron los actores sociales que impulsaron la patrimonialización de Lo Zúñiga justamente dan cuenta de la representatividad y la singularidad del poblado reactualizando un discurso sobre un pasado que se presenta como homogéneo e inamovible. De esa forma, la lectura de Lo Zúñiga lo presenta como parte de un paisaje cultural que es resultado de la intervención de patrones culturales y sociales (Álvarez Munárriz, 2011).

El valle central y el Cachapoal: Una identidad institucionalizada y memorias subordinadas

El valle del Cachapoal es parte del área conocida como valle central de Chile que es considerada tradicionalmente como la zona en la que se erigieron elementos esenciales de la cultura y la identidad chilena. Ahí se desarrolló una organización del espacio, las haciendas de grandes extensiones y una sistema social y laboral jerárquico, autoritario y paternalista que configuraron, en el imaginario nacional, parte de los ejes esenciales de la cultura y la sociedad chilena.

Después de la desestructuración de la sociedad indígena que habitaba la zona central de Chile, el valle del río Cachapoal integró un área de colonización temprana en la que los conquistadores europeos recibieron extensas mercedes de tierra y la administración de encomiendas de indios, como las de Malloa, Putú y Tagua Tagua, entre otras (Muñoz, 2008). Así, tempranamente, la administración y los asentamientos hispanos del reino de Chile se concentraron en la zona central y la actividad agroganadera se constituyó en su base productiva y comercial (Jocelyn-Holt, 2008). Las encomiendas del siglo XVI dieron paso a estancias dedicadas a la ganadería extensiva, sin límites precisos y, por lo general, carentes de mensuras. Esto, sumado al aumento demográfico de mestizos pobres y una población indígena que terminaba de desdibujarse, hizo emerger el inquilinaje como sistema que permitió incorporar a esa población al régimen productivo de la época, convirtiéndolos en campesinos sin origen étnico. La falta de suelo hizo que esos individuos se asentaran en terrenos gratuitos o semigratuitos ubicados en los límites de las haciendas para prestar asistencia a las faenas agroganaderas, pero también para servir como control jurídico y territorial de las grandes propiedades (Góngora, 1960). En efecto, la zona central de Chile se pobló alrededor de las grandes haciendas mediante pequeños poblados de origen espontáneo que reunieron a sujetos que así accedieron a pequeñas propiedades que fueron toleradas por los dueños de los grandes fundos como forma de acceder a mano de obra (Bengoa, 2015, p. 82).

Desde la última década del siglo XVII y las primeras del XVIII, estimuladas por el mercado comprador de trigo del virreinato del Perú, la producción cerealera se sumó a las actividades ganaderas de las haciendas de la zona central (Bengoa, 2015). Así, durante el siglo XVIII, las tierras fueron abiertas a la agricultura, los valles fueron apotrerados y se experimentó un ordenamiento de los predios mediante un modelo social y laboral sobre el que se construyó una comunidad, una memoria y un paisaje propio de la zona central del país (Bengoa, 2015, p. 95).

Durante la década de 1810 la zona fue el centro de las batallas de independencia, lo que implicó la suspensión de la producción y el comercio y, al final de ese proceso, la centralización del poder en Santiago y la expansión al resto del país del imaginario cultural asociado al valle central. La actividad económica se reanudó a partir de la década siguiente, trayendo consigo la paulatina alza del valor de la tierra y el aumento del interés por la formalización de derechos consuetudinarios (Sahady et al., 2005; Llorca y Navarrete, 2016).

El tránsito hacia la formalización de derechos sobre la tierra en el valle del río Cachapoal cobró un impulso renovado desde la década de 1850. Desde entonces convergieron al menos dos movimientos que fueron madurando paulatinamente. Por un lado, desde inicios de la década de 1830, los sucesivos gobiernos empujaron la tributación de la renta agrícola, pues resultaba necesario conocer, con un mínimo de certeza, qué predio correspondía a cada poseedor y propietario. Así, a la identificación de los contribuyentes y su patrimonio rural le siguió la elaboración de catastros agrícolas que redefinieron y valorizaron las propiedades (Álvarez Munárriz, 2014). Un segundo estímulo vino de los mercados internacionales, específicamente de una segunda ola de demanda triguera que, esta vez, provino desde California y Australia y que significó la expansión del uso intensivo del suelo y del valor cuadra desde mediados de la década de 1850 (Robles, 2003). La revalorización de la tierra y el aumento de la producción agrícola hizo que el gobierno extendiera el ferrocarril al área a partir de 1862. De ese modo, los valles interiores de la zona centro sur del país, como el Cachapoal, conectaron su producción cerealera con Santiago y con el puerto de Valparaíso (Schneider, 1904).

El proceso de revalorización de la tierra emprendido desde la primera mitad del siglo XIX llevó a que pequeños y medianos agricultores hicieran un uso intenso de la justicia para litigar en favor de la formalización de sus derechos. De esa forma, desde mediados del siglo XIX, la propiedad de la tierra en el valle del río Cachapoal mostraba una tendencia nítida hacia la subdivisión (Robles, 2003; Olea, 2017; Brangier, 2019). Sin embargo, ese no impidió que fueran los latifundios los que ocuparan las tierras más fértiles, mejor conectadas a la red vial y ferroviaria y que desarrollaran una mejor infraestructura de regadío. La consecuencia directa de este proceso fue que, en el siglo XX, la estructura social agraria chilena continuó ajustándose al predominio del latifundio y a un modelo socio laboral de jerarquía rígida que hundía sus raíces en el periodo colonial. En efecto, la estructura latifundista permaneció casi sin modificaciones hasta 1968, cuando las grandes haciendas fueron expropiadas por la Reforma Agraria.

Ciertamente, durante los gobiernos radicales, especialmente entre 1938 y 1947, se identifica un "despertar" del campesinado chileno mediante la organización y el levantamiento de demandas que fueron respaldadas y estimuladas por los partidos de izquierda (Illanes, 2019). Sin embargo, en ese momento los requerimientos del mundo rural fueron pospuestos a favor de la industrialización del país. Solo en 1962 se promulgó la primera Ley de Reforma Agraria, que permitió expropiar y redistribuir parte de la tierra que permanecía acumulada en pocas manos para comenzar a desbaratar un poder y una dominación que duraba siglos. En 1967 se sumó la Ley 16640, que permitió la sindicalización campesina. Entre 1970 y 1973, en el gobierno de la Unidad Popular, los procesos se aceleraron e intensificaron para terminar con el latifundio y convertirlo en asentamientos campesinos, cooperativas agrícolas o transferir esas tierras al Estado (Vásquez et al., 2017).

Efectivamente, el latifundio fue desintegrado, pero la estructura predial, aun después del golpe cívico-militar de 1973, continuó subdividiéndose. De hecho, en el periodo 1978-1980, el 97 % de las propiedades agrícolas eran menores de 100 hectáreas (Ortega, 1988, p. 166). El proceso de Reforma Agraria significó, además de la modificación de la tenencia de la tierra, el paso de un régimen servil a uno de autogestión y la disolución de estructuras sociales e instituciones culturales que configuraron a la sociedad y el paisaje del valle central chileno a lo largo de casi tres siglos.

No obstante, ya en 1973, la dictadura puso en marcha un proceso de regionalización para descentralizar administrativamente el territorio nacional y optimizar el intercambio económico con el exterior. Asimismo, implementó una serie de políticas públicas que alentaron la inversión privada en los rubros económicos que se estimaron eran ventajosos para cada una de las regiones en las que el país fue dividido. En la década siguiente se efectuaron reformas normativas y cambios en los derechos de acceso y control de los recursos naturales de forma de permitir y alentar su explotación. El resultado de esto para las regiones del valle central fue la apertura y el impulso de la agroindustria en el área y que los pequeños y medianos agricultores comenzaron a vender sus parcelas presionados por el mercado agrícola (Vera, 2021). Vale decir, en esta época se impulsó la modernización de la producción y, al mismo tiempo, se promovió un proceso de reconcentración de tierras que transformó a los parceleros y pequeños propietarios en simples pobladores o en asalariados agroindustriales temporales, mientras que otros prefirieron partir a las ciudades.

En otras palabras, la modernización del agro creó nuevos patrones de asentamiento y movilidad de la población a nivel local, regional y nacional para conformar agrópolis, entendidas como "espacios en los que la actividad económica predominante está vinculada directamente al agro, ya sea como actividad primaria (agricultura), como actividad secundaria (agroindustria) o terciaria (comercio y servicios orientados a la agricultura y/o la agroindustria)" (Canales y Canales, 2013, p. 33).

La patrimonialización de Lo Zúñiga

La localidad de Lo Zúñiga, ubicada en el corazón del valle del río Cachapoal (figura 2), no estuvo ajena a los procesos en torno a la propiedad agrícola que experimentó el valle central de Chile. La historia del poblado remite a 1765, cuando el cura Antonio Zúñiga instaló una parroquia para cubrir las necesidades espirituales y comunitarias de los trabajadores de las haciendas vecinas, configurándose en torno a ella un poblado que fue conocido como Toquigua. Esto confirma que la instalación de misiones e iglesias que fueron levantadas por esa época generaron una vida social que fue el origen de muchos asentamientos del área central chilena (Bengoa, 2015, p. 83).

Fuente: Google Earth Pro, versión 7.3. Imagen editada por los autores.

Figura 2: Lo Zúñiga en el valle de Toquihua en la actualidad

Desde inicios del siglo XIX, Lo Zúñiga aparece como un caserío en que habitaban trabajadores de la estancia de Toquihua y que estaba formado por pequeñas propiedades de agricultores que comenzaban a formalizar sus derechos sobre la tierra. Por esa misma época, en 1812, a la muerte del religioso Zúñiga, los vecinos decidieron cambiar el nombre del pueblo en honor del sacerdote. Desde 1850, algunas familias con un patrimonio importante comenzaron a establecerse en el lugar (Sahady et al., 2005). Sin embargo, el poblado no logró seguir el ritmo de crecimiento de las villas y aldeas circundantes. Este desfase fue más pronunciado entre 1891 y 1915, cuando el ferrocarril llegó a las ciudades próximas de San Vicente y Coltauco. De ese modo, a lo largo del siglo XX, Lo Zúñiga comenzó a ser visto solo como un sitio de paso para llegar a esos centros. En efecto, los últimos censos de población muestran una aldea con una población restringida y sin mayor expansión. El Censo de 1970 contabilizó 258 habitantes (Sahady et al., 2005, p. 92). En 1992 la población ascendió levemente a 347 y en 2002 se registraron 580 personas (Instituto Nacional de Estadísticas, 1992; 2002). En cambio, el registro censal 2017 señaló un alza significativa de los habitantes del poblado, contabilizando 2555 personas (Instituto Nacional de Estadísticas, 2017). El incremento de la población entre 2002 y 2017 se explica por el arribo de sectores de distinta procedencia social que se instalaron en los alrededores de Lo Zúñiga. Particularmente destaca el caso de familias de bajos recursos que han obtenido subsidios habitacionales para residir en sectores semirrurales ubicados en torno del poblado. Las demandas de infraestructura sanitaria de esa población ha significado que emerjan tensiones que manifiestan visiones distintas sobre las conveniencias y las prioridades asociadas al reconocimiento patrimonial del casco histórico del poblado.

En efecto, en enero de 2005, esa área de Zúñiga fue declarada como Zona Típica junto a cuatro inmuebles que recibieron la categoría de Monumento Histórico: la parroquia Nuestra Señora de la Merced, la casa Parroquial, la casa Carmen Galafe y la casa Guillermo Cáceres (figuras 3, 4, 5 y 6). Estos reconocimientos patrimoniales fueron tomados con base en argumentos arquitectónicos, urbanísticos e históricos que finalmente permitieron concluir a la autoridad competente, el CMN, que el conjunto de estos elementos es altamente representativo del paisaje histórico y rural en que se inserta la localidad. Además, se estimó que Lo Zúñiga es una "expresión de la arquitectura tradicional chilena, con una marcada unidad estilística, constructiva, arquitectónica y urbana". Para finalmente agregar que la "conjunción de las edificaciones y el paisaje que las enmarca, conforma una unidad paisajística, con características ambientales propias, que definen y otorgan identidad, referencia histórica y urbana" (CMN, Expediente de Declaración de Zona Típica [EXP en adelante], noviembre de 2004).

Fuente: Fotografía de los autores, junio de 2021.

Figura 3: Parroquia Nuestra Señora de la Merced. Lo Zúñiga (Chile)

Fuente: Fotografía de los autores, junio de 2021.

Figura 4: Casa Parroquial Nuestra Señora de la Merced. Lo Zúñiga (Chile)

Fuente: Fotografía de los autores, junio de 2021.

Figura 6: Casa Guillermo Cáceres. Lo Zúñiga (Chile)

A esto se debe añadir que la dinámica de patrimonialización del conjunto de bienes antes mencionado contó con el apoyo del municipio de San Vicente, instituciones locales como la Junta de Vecinos y gran parte de los habitantes del poblado entre los que destacan los propietarios de los inmuebles distinguidos como patrimonio y la autoridad eclesial local que aprobó que la parroquia fuera declarada Monumento Histórico (CMN, EXP, enero de 2005). Posteriormente, se incorporaron los respaldos de distintos actores institucionales como el Servicio Nacional de Turismo de la región de O'Higgins y el Instituto de Restauración Arquitectónica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, que, en octubre de 2004, informó del importante deterioro que acusaba el casco histórico producto del terremoto de 1985 y el potencial de preservación de los inmuebles que lo conforman (CMN, EXP, octubre de 2004).

En resumen, la postulación y declaración como Zona Típica del pueblo Lo Zúñiga remite entonces a la iniciativa concertada de una serie de actores con el objetivo de aumentar la carga simbólica de ese espacio. Asimismo, el proceso de solicitud devela una coordinación entre agentes de distinta procedencia (nivel vecinal, municipal, parroquial, turístico y académico) para estructurar una estrategia discursiva funcional sobre el paisaje que cumpliera con los requisitos establecidos por el CMN respecto a las Zonas Típicas.

El tiempo preso en el espacio. Un paisaje moldeado por la propiedad

El expediente de declaratoria del casco urbano de Zúñiga como Zona Típica recurre entonces a antecedentes históricos que lo revelan como un lugar representativo de la vida rural, las tradiciones y la identidad de Chile Central. Es decir, una alegoría de un tiempo estático y una historia atrapada en el espacio que refleja un paisaje cultural modelado por la propiedad. Sin embargo, el paso del tiempo y los efectos de distintos procesos sociales que han ocurrido en el territorio del que el poblado es parte, han convertido esa representación en un vestigio nostálgico de un paisaje y una cultura que ya no existe pero que sigue teniendo protagonismo en el imaginario nacional. En otras palabras, la declaratoria prefiguró la imagen de un poblado cuya singularidad descansaba en la preservación de una forma de vida y de habitar que habrían permanecido incólumes a través del tiempo. Justamente, es ese pasado el que sería posible apreciar en la unidad estilística de los inmuebles del casco urbano de Lo Zúñiga. Esta calidad del poblado, como espejo de una historia e identidad común, justificaba los esfuerzos públicos para su preservación mediante la asignación de la categoría patrimonial de Zona Típica. Sin embargo, la preservación de ese tiempo estático implica hoy relegar necesidades básicas de expansión de infraestructura en favor de la población que habita los alrededores del casco histórico. Estos habitantes son quienes se han sentido, desde entonces, perjudicados por la designación de Zona Típica.

En el expediente de declaratoria se manifiesta la reactualización de un relato histórico tradicional y hegemónico. Las argumentaciones de los actores partícipes en la solicitud apuntaban a la patrimonialización de una cultura campesina reflejada en aspectos materiales como el adobe, la teja, etc. -de carácter objetual, vale decir, monumental-, que daban cuenta de una forma de habitar antes compartida en toda la zona central del país y que hoy se encuentra prácticamente extinta: "El pueblo de Zúñiga constituye una unidad de asentamiento representativo de la evolución histórica de una comunidad humana rural de la zona central de Chile [y que, por tanto,] el conjunto, edificado en torno a la calle principal del pueblo de Zúñiga, conforma una expresión de la arquitectura tradicional chilena" (CMN, EXP, octubre de 2004). De ese modo, la identidad del poblado empalma con la definición de Zona Típica ofrecida por el CMN, es decir, en tanto "agrupaciones de bienes inmuebles urbanos o rurales, que constituyen una unidad de asentamiento representativo de la evolución de la comunidad humana" (CMN, 2021a). A esto se añade la revalorización de elementos criollos como las fiestas religiosas, la sociabilidad, la comida abundante, etc.

Por ende, la declaratoria de Lo Zúñiga como Zona Típica involucraba "el reconocimiento de valores muy singulares de un conjunto que mantiene armonía y sus rasgos arquitectónicos y ambientales originales, en buenas condiciones de conservación" y que tiene la capacidad de reflejar la historia de toda la zona central del país (CMN, EXP, marzo de 2004). Es decir, Zúñiga daría cuenta de un pasado preservado por la comunidad espontáneamente que habría permitido que el tiempo permaneciera cautivo en el espacio.

La ratificación oficial como Zona Típica viene, por tanto, a respaldar la conservación del entorno propio que los habitantes habían logrado. La historia se revelaba estática en los inmuebles y en las formas de vida del poblado. Sin embargo, la patrimonialización de Lo Zúñiga da cuenta de dos paradojas. En primer lugar, legitima la sobrevivencia en el imaginario colectivo de una vida campesina que tuvo lugar durante los siglos XIX y XX normalizando de paso al mundo latifundista. En efecto, el expediente de solicitud de declaratoria de Zúñiga expone un discurso memorable respecto a la creación de la parroquia a fines del siglo XVIII, pero también celebra el arribo al lugar de familias de elite a mediados del siglo XIX. Aquellas familias edificaron las casas principales que, a inicios de 2000, ingresaron al polígono que se pretendía preservar. Este momento de fundación se posicionó en el relato como sinónimo de un origen inalterado que carga de significado patrimonial al poblado y su entorno. Segundo, esa representación del pasado contrasta en un escenario de descampesinización avanzada que vive el área desde hace décadas y que no ha sido exactamente sinónimo de la mejora de la calidad de vida de la población socialmente más precaria.

En ese sentido, ese tipo de discursos relegan u omiten memorias que han permanecido subordinadas al relato tradicional sobre el valle central, dando cuenta de los trastornos impuestos por las lógicas memoriales y los discursos identitarios resultantes de la aparición y la multiplicación de sujetos sociales dentro del actual régimen de historicidad (Hartog, 2012). Justamente, esa omisión estaría en el origen de muchas de las tensiones, separaciones y oposiciones que se generan entre memorias locales territorializadas e historias nacionales desterritorializadas. De hecho, el origen del poblado responde, más que a la llegada de familias acomodadas, al poblamiento espontáneo de campesinos que, desde inicios del siglo XIX, buscaron formalizar sus derechos sobre la tierra en el valle de Toquihua. La organización del relato sobre el pasado de Zúñiga implicó, como es lógico, optar y rescatar fragmentos de la historia local -como la fundación de casas de familias de elite- en perjuicio de otros asociados a la memoria histórica de sectores subalternos.

Pero no basta con solo organizar un relato excluyente sobre el pasado. Es necesario obtener la sanción oficial en el momento de la patrimonialización. El expediente de solicitud de declaratoria como Zona Típica de Lo Zúñiga alineó la definición de esa categoría patrimonial proponiéndose como una muestra del pasado-presente según el relato histórico tradicional y unívoco de todo el valle central. En efecto, Pierre Nora (2009) ha discutido el modo en que el Estado avanza sobre la historia y sobre la memoria, precisamente con el objeto de configurar ambos elementos mediante la gestión de espacios y conmemoraciones. Precisamente, la expectativa de la patrimonialización de Lo Zúñiga apuntaba a esa capacidad de sanción burocrática sobre el relato histórico único al que se plegó el expediente. Es decir, el decreto de Zona Típica debía formalizar la "historia deseada" mediante una "depuración de los antecedentes históricos" (Alanen y Melnick, 2000, p. 7).

Esta tensión pareciera girar entonces alrededor de la pregunta ¿qué preserva la patrimonialización? Pues aunque no caben dudas sobre el hecho de que la declaración patrimonial de Lo Zúñiga dignificó la vida en el poblado mediante el hermosamiento de sus calles, la mejora del alumbrado público y la restauración de más de 20 inmuebles con fondos públicos, no es menor que el punto más álgido del conflicto sobre las conveniencias de mantener o no la categoría de Zona Típica signifique postergar el acceso a la red de agua potable y alcantarillado a sectores más bien populares.

En efecto, alrededor de Zúñiga se estima que hoy existen 2555 habitantes distribuidos en distintas parcelas y poblados que no cuentan con esos servicios básicos. Para corregirlo, en 2017 la Municipalidad de San Vicente comenzó a realizar obras subterráneas que necesariamente pasarían junto a las casas protegidas por el Decreto Exento 26. La red de agua potable partiría en ese sector y habilitaría el servicio sanitario para todo el alrededor. Uno de los organismos vecinales que impulsó la iniciativa fue la Cooperativa de Agua Potable de Lo Zúñiga (Cooperativa.cl, 2019; TVO San Vicente, 2019). Muy pronto, otro organismo vecinal, el Comité de Reconstrucción y Conservación Patrimonial de Zúñiga - que integran actores que participaron en la solicitud de declaratoria como Zona Típica-, rechazó el proyecto y judicializó el conflicto. El Comité de Reconstrucción llevó el caso a la Corte Suprema de Justicia, argumentando que las obras afectarían el casco histórico protegido y que, por tanto, ejecutarlas requería un Estudio de Impacto Ambiental. En septiembre de 2019 la Corte Suprema dirimió en favor del Comité de Reconstrucción y ordenó al municipio someter el proyecto de alcantarillado y de provisión de agua potable al juicio técnico. El municipio desistió entonces de las obras y la población perjudicada por esa decisión permanece sin acceder a esa infraestructura (Biobío, 2021).

El conflicto ha generado una división en los habitantes del pueblo y ha problema-tizado el papel de la preservación patrimonial en el desarrollo de la localidad. En mayo de 2019 hubo una manifestación pública de vecinos en el casco histórico del poblado. La iniciativa tenía como fin reunir firmas para exigir al CMN el fin de la categoría de Zona Típica para el poblado. Algunos de los carteles que portaban los vecinos expresaban la frase "No más Zona Típica" (figura 7). El argumento de los manifestantes fue, precisamente, que la preservación inhibía el desarrollo de infraestructura imprescindible para los sectores aledaños (TVO San Vicente, 2019).

Fuente: TVO San Vicente (2019).

Figura 7: Fotograma 'Sólo paraliza proyectos': vecinos de Zúñiga cansados de seguir siendo Zona Típica

La pugna entre los habitantes del sector y entre estos y el municipio de San Vicente está en pleno desarrollo al momento de elaborar este artículo. En lo inmediato, el conflicto apunta a quiénes se favorecen y quiénes se ven perjudicados por la etiqueta "patrimonio" de la que goza el poblado desde 2005. Más profundamente, la voluntad de preservación patrimonial se demuestra funcional a una "historia deseada", que, como es lógico, valoriza una mirada por sobre otras y que corresponden a memorias sometidas por el discurso historiográfico tradicional que ensalza al orden hacendal como configurador de un paisaje cultural chileno esencialista.

El reconocimiento patrimonial de Zúñiga enfatizó los conceptos de representatividad y singularidad bajo la alegoría de un tiempo suspendido en un espacio. Sin embargo, la diversidad y los intereses de los actuales habitantes del poblado, que exceden con creces a los residentes del casco histórico, cuestiona cuán democráticos son hoy esos discursos e interpela sobre la extensión real de los beneficios asociados al patrimonio resultante.

El conflicto revela la necesidad de considerar la diversidad de actores involucrados en este tipo de dinámicas que, por cierto, siempre son conflictivas. Efectivamente, los criterios definidos por Unesco desde 1992 para identificar paisajes culturales reparan en el levantamiento de la mayor cantidad de evidencias tangibles e intangibles de la historia del espacio (Cambón, 2009, p. 15). De ese modo, el reconocimiento e integración de distintos elementos presentes en un entorno, promueve el diálogo de significados y valoraciones múltiples y más democráticas (Jiménez, 2008; Mata, 2008, p. 160; Riesenweber, 2008). La exclusión de memorias que históricamente han permanecido subordinadas, como expone el caso de Lo Zúñiga, arriesga reproducir esa marginalidad, relegando los intereses y necesidades de sectores de la población, propiciando conflictos por la valorización de los recursos y los significados de la preservación, del desarrollo y de la calidad de vida.

Conclusión

La localidad rural de Lo Zúñiga, anclada en el corazón de la zona central de Chile, corresponde a un espacio de colonización temprana que ha sido visto como cuna de la identidad y de la cultura criolla chilenas. En las últimas tres décadas, ese espacio ha experimentado un intenso proceso de patrimonialización que ha implicado la catalogación de 11 localidades como Zona Típica y 34 bienes muebles e inmuebles como Monumento Histórico (CMN, 2021a; 2021b). La obtención de la categoría de Zona Típica por Lo Zúñiga y de cuatro de sus inmuebles como Monumentos Históricos en 2005 da cuenta de un proceso de valoración patrimonial territorial y paisajístico firmemente respaldado por la historiografía tradicional y el imaginario nacional. Según se analizó, el conjunto de documentación que integra el expediente de declaratoria de Lo Zúñiga como Zona Típica, los argumentos esgrimidos para lograr esa etiqueta patrimonial reactualizaron ese discurso ajustándose a los estándares legalmente definidos para identificar y certificar una declaratoria de este tipo.

De ahí que Zúñiga sea visto como el vestigio de un pasado representativo de formas extintas de habitar el espacio en la zona central del país. Un pasado que, por cierto, se encontraría inalterado en el presente de ese espacio. Así, al fin y al cabo, el tiempo se hallaría preso en Lo Zúñiga. El relato histórico patrimonial gira en torno a la fundación del poblado y proporciona un protagonismo excluyente a las familias de elite que se instalaron en el lugar a mediados del siglo XIX. Sin embargo, como es evidente, la organización de ese relato solapó otros, propiciando el desarrollo de un conflicto entre distintos sectores del poblado que han puesto la cuestión patrimonial en el centro de la tensión.

Esto queda de manifiesto cuando un sector de la comunidad, cuyos miembros residen en áreas más apartadas del casco urbano, en lugar de verse beneficiados, son perjudicados por las condiciones de preservación que impone la distinción de Zona Típica, pues atenta contra su dignidad y calidad de vida al impedirles acceder a infraestructura sanitaria básica y al agua potable. Seguramente, esta tensión puede ser útil para propiciar el diálogo entre interpretaciones sobre el pasado y del patrimonio de la localidad que respondan a criterios más democráticos. Una convergencia de esta naturaleza abriría la oportunidad de pensar de forma más integral a la cultura para que la gestión del patrimonio represente y se ajuste a las necesidades de todos y todas a quienes pretende representar.