Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Accesos

Accesos

Links relacionados

-

Citado por Google

Citado por Google -

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO -

Similares en Google

Similares en Google

Compartir

HiSTOReLo. Revista de Historia Regional y Local

versión On-line ISSN 2145-132X

Historelo.rev.hist.reg.local vol.3 no.5 Medellín ene./jun. 2011

Artículo

Tendencias de la historia regional en Colombia. Problemas y perspectivas recientes.

Regional History Tendencies in Colombia. Recent Problems and Perspectives

Renzo Ramírez Bacca*

* Profesor Titular adscrito al departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín y Director del Grupo de Investigación Historia, Trabajo, Sociedad y Cultura. Correo electrónico: rramirezb@unal.edu.co

Recepción: 28 de abril de 2011 - Aceptación: 31 de mayo de 2011. Páginas: 147-168

Resumen

El texto ofrece un balance de los estudios regionales en Colombia. Los elementos de la interpretación que tiene el autor son los siguientes: 1) Una comprensión contextual sobre la institucionalización de la disciplina. 2) Un análisis sobre las posibilidades y problematización del concepto Región. 3) Un balance crítico sobre la producción monográfica regional, con énfasis especial en el caso antioqueño. Y, 4) una mirada sobre las tendencias recientes en los estudios regionales a partir de la producción visible en el Sistema Nacional de Investigación y Colciencias, e información ofrecida por algunos departamentos de historia del país.

Palabras clave: Historia regional, historiografía, tendencias, profesionalización disciplinar, Colombia.

Abstract

The text offers an evaluation of regional studies in Colombia. The elements the author has for the interpretation are: 1) A contextual understanding about discipline institutionalization. 2) An analysis about the Region concept possibilities and problems. 3) A critical evaluation about the local monographic production mainly focused on the Antioqueño matter. And, 4) an overview of recent tendencies on local studies from the seen production in the Sistema Nacional de Investigación and Colciencias, and information offered by some History Departments from the country.

Keywords: Regional history, historiography, tendencies, disciplinary professionalization, Colombia

Introducción

Hablar de la historia regional colombiana significa también analizar las dinámicas de institucionalización de la disciplina, cuya profesionalización se inicia en los años sesenta.1 En 1962 se creó en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, el primer plan de estudios de pregrado. El programa, adscrito a la Facultad de Ciencias Humanas funcionó hasta 1968 y se reabrió veinticuatro años después. Hacia 1965 se creó el segundo programa en la Universidad del Valle (Cali). Luego se aprobaron los pregrados en historia de la Universidad Pontificia Javeriana (Bogotá) en 1969, la Universidad de Antioquia (Medellín) en 1975, la Universidad Nacional, sede Medellín en 1978, la Universidad Industrial de Santander (Bucaramanga) en 1987 y la Universidad de Cartagena (Cartagena de Indias) en 1991.2

Hasta los años sesenta se dictaban cursos de Historia, especialmente en las Facultades de Derecho y Ciencias Políticas o en las Facultades de Ciencias Sociales y Humanas, donde la Sociología y las Licenciaturas en Educación eran protagonistas en los procesos académicos. Las primeras generaciones de historiadores profesionales se forman en los programas de Licenciatura en Educación con énfasis en Historia. Ello permitió un contacto con la historiografía básica occidental y una apropiación de cierto nivel técnico, en un contexto donde se prestaba poca atención a la organización de los archivos públicos, a la dotación de bibliotecas y la elaboración de material auxiliar para el historiador (bibliografías, índices, catálogos de documentos, etc.). La consecuencia según Melo es una reelaboración crítica del material aportado por la historiográfica tradicional y la aplicación de los límites cronológicos y temáticos en la investigación histórica (Melo 1996, 40-41).

Recordemos que en los años sesenta y setenta la interpretación de los cambios sociales estaba fuertemente inspirada en el ideario marxista. Sin embargo lo que se observa es una escasa producción de trabajos de grados por parte de los estudiantes y podríamos afirmar de calidad dudosa. La necesidad de formación investigativa de los historiadores profesionales en el caso de posgrados y doctorados se hizo prácticamente fuera del país. Desde 1973 algunos profesores del área se dieron a la tarea de crear programas de Maestría. En el ámbito nacional se destacan la Universidad Pedagógica y Tecnología de Colombia en Tunja (Boyacá), donde se crea el primer programa de Maestría con la coordinación de Javier Ocampo López; y la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, que a partir de 1982 crea el segundo programa de Maestría, y en 1996 el primer programa de Doctorado.3

A finales de la década setenta y comienzos de los ochenta, se destacan algunos profesores universitarios que recibieron su formación como investigadores en Francia, Inglaterra y México. Historiadores como Germán Colmenares, Javier Ocampo López, Álvaro Tirado Mejía, Hermes Tovar Pinzón, Víctor Álvarez, Armando Martínez y Marco Palacios, entre otros, se destacan en esa generación. Ellos a partir de la experiencia foránea se concentran en casos regionales para incorporarlos a problemáticas de la historia colonial o la historia contemporánea.

Toda esta introducción apunta a un hecho. La mencionada profesionalización de la disciplina en las universidades públicas y privadas de provincia permitió un boom de los estudios regionales desde los años ochenta. En un país donde es evidente la carencia de recursos para la investigación, la historia regional y local se convierte en un modo práctico de incursionar en la disciplina. De una parte se ve acompañada de un proceso de sistematización de archivos locales y regionales; de otra, por enfoques locales, subregionales y regionales, que se convirtieron en una alternativa historiográfica frente a la tradición de las historias patrias e historias nacionales; y finalmente, por la limitada ausencia de discusiones teóricas y la problematización del concepto Región.4

La Región y su problematización

Los antecedentes sobre la importancia de la región y su concepto podemos remitirlos al caso de Germán Colmenares (1972, 75-81) a comienzo de los años setenta. Una propuesta interesante, apoyada en la confrontación e identificación de estructuras, procesos, instituciones, dinámicas y redes sociales, que podía ser una alternativa distinta, como lo señala Almario García (2005, 27), a los modelos abstractos, no sometidos a la confrontación empírica, y que prevalencia en la época. Años más tarde, hacia 1979, la Región como concepto histórico, político y cultural, y la posibilidad de hacer estudios sobre las culturas regionales fue puesto en la escena por el Jaime Jaramillo Uribe (1982, 1-3). Sin embargo la historiografía regional evidencia que los resultados tienen un énfasis particular a la historia de la conformación de la región y las subregiones, y la historia del desarrollo económico regional -minería, comercio, industrialización, el agro y la colonización-, como lo señala Patiño Millán (2004, 23-58).5 El análisis sobre la reconfiguracion de los espacios regionales en parte es tratado desde estudios sobre la explotación agroindustrial y exportadora, pero también sobre los conflictos civiles y políticas de Estado, en un marco político-administrativo oficial.

Es un escenario donde también resalta la ausencia de los estudios comparados y la carencia de discusiones sobre la definición de la Región, pero en especial por la ausencia de lo que se entiende como "cultura regional", pues cada una de las culturas locales y subregionales se reivindican características propias que se derivan de la apropiación de un espacio particular, una experiencia histórica compartida y un sentido de pertenencia (Patiño 2004, 23-58).

En tal sentido el país y el mundo académico han entrado a discutir nuevamente las relaciones espacio y sociedad. Hay una necesidad de reconceptualizar categorías analíticas usualmente empleadas para el abordaje de lo espacial. Precisamente porque sobre lo físico hay nuevos indicadores de construcción social que están aun sujetas a relaciones de poder, igual que en el pasado, que finalmente definen las formas y grados de apropiación, dominio y control del espacio; relaciones que si bien pasan por la territorialidad, la trascienden hasta ámbitos como el de las subjetividades y los cuerpos exigiendo así el estudio de nuevas "cartografías".

Se trata de nuevas discusiones y reflexiones de orden teórico en la que el concepto de espacio entra a relacionarse con el potencial de nuevas herramientas de análisis. Es claro, que la idea de desterritorializacion se ha convertido en una suerte de comodín en numerosos discursos sobre los procesos de globalización contemporáneos. En ellas por ejemplo entran a jugar un papel importante el concepto de etnicidad, cultura, diversidad, género, poder, conflicto, representatividad e identidad, entre otros.

Estas herramientas, en realidad reconfiguran la idea del espacio-región, concepto que de igual modo, nunca nos hemos puesto de acuerdo los historiadores. Y, no porque existe un desdén hacia la teorización, sino porque los vasos comunicantes de los historiadores con otras disciplinas y con el mismo espacio, varían según los problemas y los objetos de estudios.

La realidad es que actualmente los historiadores regionales poco participan de este debate. Es un asunto abonado, de modo extraño, sólo por sociólogos y antropólogos. Por lo menos, ello se evidencia, en el reciente Seminario sobre territorialidaes, organizado por el Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia y el Consorcio de Estudios Regionales de Antioquia (2004). Me pregunto, si estas discusiones, llevaran a los historiadores a un terreno firme y seguro, a enriquecer, el discurso social y empírico que hasta en el momento prevalece.

Recordando a González y González (1997, 190) "la región ocupa un lugar equidistante del terruño y el estado; es más vasta que aquél y más chica que éste". De tal modo que a la hora de regionalizar economistas, antropólogos y geógrafos, todos tenemos dificultades. Para los historiadores el concepto no deja de ser conflictivo, no sólo por el número de factores a analizar, sino porque incluye también a la categoría Tiempo. Boehm de Lameiras (1997, 17) lo aclara muy bien cuando señala que el concepto región "implica la localización del objeto en el espacio y en el tiempo y su distinción de otros objetos con esa misma característica". En tal sentido el geógrafo se encuentra con el espacio, el historiador con el tiempo, el antropólogo recorta a ambos a los ámbitos de la presencia humana en las tres dimensiones; en fin cada especialista de manera evidente aborda la problemática regional y la región sin duda tiene una identidad pluri e interdisciplinaria.

La historia regional requiere de mucho más artefactos -hipótesis, fuentes, preguntas diferentes- y requiere de más relación con las ciencias sociales. Ya el reconocido Van Young (1991, 101) lo señaló: "las regiones son hipótesis por demostrar". La "apertura" hacia otras disciplinas permite a los historiadores explorar nuevas herramientas y técnicas para el planteamiento de nuevas hipótesis. Es la razón por la cual es importante hacer alianzas y asumir nuevos riegos, tendencias y retos. Es sugerente considerar la Historia Regional como un enfoque abierto a la creación de una diáspora historiográfica, lo cual permite desarrollar nuevas variables de análisis a partir de la construcción y selección de categorías, ya que en el panorama hay una multiplicidad de variantes, la mayoría de ellas por construir y verificar. En cualquier caso hay un reconocimiento a la historicidad en las formaciones regionales y por su concreción geográfica, cuya variabilidad responde a los momentos cronológicos de su desarrollo (Boehm de Lameiras 1997, 27). Es allí donde el historiador pone en escena sus concepciones sobre los tiempos históricos y los límites geográficos de sus construcciones socio-culturales.

El historiador regional requiere convivir en su territorio, con su objeto de estudio. Ello sin desconocer que hoy predomina en nuestra escritura de la historia formas de pensamiento "constructivistas" e "interaccionales", en todas sus variables, pero en especial en la que se califica de "interaccionismo simbólico", que se ocupa de la asignación de significados. Formas que afirman o suponen que la realidad que tratamos de conocer no es una "cosa dada", ofrecida de antemano al actor social y de una vez por todas, sino por el contrario una permanente "construcción" que nos implica, en el proceso del conocimiento. En la que, por lo tanto, participamos de modo muy activo los historiadores con nuestros textos y gestos, con nuestros sentimientos y palabras, con nuestra clase, región, cultura, raza y género como factores inseparables de esa "realidad" actuando constantemente y contribuyendo a la fijación de los significados de todos y cada unos de nuestros discursos profesionales.

El concepto Región es un ejemplo que evidencia cómo las categorías analíticas pueden ser cambiantes según el espacio y el tiempo, pero sin lugar a dudas, ello se debe a nuestra actitud "realista" o "nominalista" aplicada a los objetos de estudio. Actitudes que parten de una vieja discusión respecto de lo que representan los conceptos en la explicación de los fenómenos de la naturaleza; y que surgen a partir de la apreciación filosófica que adoptamos en la creación o asimilación de términos para explicar la realidad circundante.6

Lo importante aquí es que el historiador regional indague por el conjunto de la gente, del pueblo raso, de los agricultores, los mineros, los obreros, los artesanos, las mujeres, sus actividades y ocupaciones. Pregunte por los hechos económicos y culturales; y trate de ser global (González y González 1997, 196). Así como por la cuestión ética, estética, filosófica y religiosa, que se orienta a estudiar su vida cotidiana. Es aquí donde el concepto de región pierde su carácter tautológico de explicar a la región y adquiere su valor heurístico por su capacidad de explicar a la nación, al Estado, a la Iglesia, al mercado, la cultura, por un lado, y a la localidad por otro (Boehm de Lameiras 1997, 40).

Sin embargo, es frecuente aceptar que habitamos un país con distintos procesos de conciencia y aceptación política del papel de lo multiétnico, lo multicultural y la importancia de los roles según el género y la identidad individual y nacional. Aunque desde una perspectiva histórica se requiere una verdadera periodización de la regionalización del país a través del tiempo, el énfasis y producción académica se ha dado desde los nichos académicos de formación profecionalizante y disciplinar, con un sentido práctico de la producción monográfica en función de la división político-administrativa oficial. Hoy es un paradigma agotado, en parte porque las distintas dinámicas "globales", que hacen énfasis en lo local, y porque se hace necesario hablar de micro, meso y macro regiones en sus distintas dimensiones y relaciones. De hecho colocar esa diversidad regional del territorio colombiano en una perspectiva procesal e histórica es un ejercicio complejo.

La división oficial, que está en función de lo político-administrativo de las distintas comunidades, ha sesgado en los debates académicos, el enfoque sobre los verdaderos antecedentes de homogeneización cultural evidenciados desde tiempos coloniales y precolombinos. Es necesario estudiar desde una perspectiva cultural cuáles son las regiones homogenizantes en los distintos espacios del territorio nacional, pero también desde su propia etnicidad y sus fortalezas agrícola-industriales en un contexto temporal concreto. El balance es necesario, incluso porque las identidades territoriales y comunitarias de ayer, no son las mismas de hoy. Es el problema de su diferenciación, pues sabemos que los factores físicos influyen, pero también están los aspectos históricos y culturales.

En países como Francia que han privilegiado los estudios regionales, la noción de Región no ha sido objeto de un esfuerzo sistemático de generalización, en el mejor de los casos lo que se ha intentado es lograr una doctrina de comparación de las monografías y de síntesis (Juillard 1994, 289). Es válido, en cualquier caso, advertir que es impropio, como lo sugiere Dumorlad (1994, 453-460), llamar región a lo que no es más que el área de extensión de un fenómeno, porque es necesario considerar algunas proposiciones al respecto. La región es una realidad observable a varias escalas, es un sistema abierto y complejo, -puede ser estructural desde la perspectiva francesa-, es una unidad que existe en el espacio y el tiempo, que tiene un elemento funcional y de comunidad respecto de la "cultura", de tal manera que la región es un espacio de inserción de una comunidad "cultural". En términos de su cohesión se manifiesta una dicotomía de homogeneidad y heterogeneidad, donde las formas y los factores de cohesión se combinan. Básicamente el problema central de la historia regional es el grado de generalización y particularización que resultan de la investigación, que también dependen de la estrategia teórica adoptada, problema que no excluye su dimensión cultural.

El balance crítico de la historiografía regional: el caso antioqueño

La apuesta por las historias regionales y locales desde los departamentos de historia en parte son resultado de las mismas limitaciones para desarrollar estudios de carácter comparativo o desde una perspectiva internacional. Pero permitió consolidar los departamentos de historia, descentralizar la experiencia capitalina, y contribuyó a la creación de una historia regional con identidad propia.7 En un medio donde hay también una mayor exigencia, según Melo (1996, 25), de sectores influyentes de interpretar la sociedad y la cultura, a partir de una reinterpretación del pasado nacional en términos más acordes con la visión que tienen de sí mismos.

En realidad los estudios regionales interesan más a los historiadores de provincia que a los historiadores capitalinos, y el gran insumo de referencia son los trabajos de grado y tesis de Maestría.8 La calidad del corpus no implica innovaciones de orden metodológico. En primer lugar porque los énfasis no representan niveles de calidad en los trabajos analizados. Hasta hace poco, se intentaba en los niveles de pregrado, lograr formar investigadores. Los estudiantes pasaban muchos más tiempo del calculado realizando sus trabajos de grado, al que llamaban "tesis" de grado. El resultado eran monografías con un alto volumen de cuartillas, cuyo tamaño hacía suponer a los docentes que eran tesis de Maestría e incluso de Doctorado.

Los enfoques siguen siendo descriptivos, procesales y carentes de herramientas conceptuales. En muchos casos existe una compresión empírica e intuitiva en el uso de los conceptos, sin que estos se definan de modo riguroso. Aunque se empieza a reconocer que uno de los obstáculos para construir una síntesis proviene de la definición del concepto de región, sin que se haya llegado a discutir seriamente un probable alcance del modo teórico y metodológico de este término.

Lo anterior quizás se deba a que el dialogo interdisciplinar es escaso, aunque desde las facultades de humanidades y sociales, existe esa preocupación y necesidad, en términos de escolaridad. Dicho dialogo es visto en cierta medida de modo conservador y escéptico por parte de algunos historiadores, por el perfil monodisciplinar asumido y la timidez al dialogo y comprensión de otros saberes. Lo cierto es que hasta el momento, ni se han establecidos programas teóricos ni tampoco proyectos en el que converjan metodologías y conceptos desarrollados desde diferentes disciplinas, exceptuando la propuesta del Doctorado en Ciencias Humanas y Sociales, con énfasis en investigación inter y transdisciplinaria aprobada por la Universidad Nacional de Colombia en el 2009.

Cuando observamos los instrumentos analíticos aplicados a los estudios regionales en Antioquia se precia una escasa innovación teórico-conceptual y metodología. El perfil es historicista y apunta a una visión densa y descriptiva recogida de un espíritu datofobico que tiene tradición en los espacios locales. Por ello quizás hay un buen margen para la erudición y las miradas acontecimentales en la que se resalta el espíritu empresarial, de un modo casi mitómano, y el papel de los patriarcas locales. Es quizás una mirada aun provincial, que no necesariamente ha sido creado por los mismos antioqueños, sino mejor por historiadores provenientes de otras regiones que trabajan en los espacios universitarios.

El concepto de región Antioquia no es suficiente en una labor de análisis historiográfico. En miras de una mirada más sistemática es más apropiado dividir el departamento por zona o microregiones. Se destaca el área del Valle de Aburra, Oriente, Suroeste, Norte, Nordeste, Occidente, Uraba y Magdalena Medio. En realidad se trata de subregiones o zonas con características étnico-culturales, geográficas y socio-productivas diferentes entre si. Lo que en realidad representa una fragmentación de una probable mirada homogenizadora del elemento cultural antioqueño. La tendencia ya no sólo apunta hacia una historia de la conformación de la región sino también de las subregiones, pero de igual modo, gira en torno a una interpretación de procesos históricos como la industrialización, y sin, dejarse de preguntar porque los antioqueños "son asi". Esta tendencia temática también se ve acompañada por trabajos de síntesis sobre la historia de Antioquia y que tienen un carácter enciclopédico.

En cualquier caso, es en estos niveles meso y de investigación empírica, que se plantea discusiones tales como por ejemplo si la zona "X" debe considerarse región o territorio. O, incluso sobre cuáles han sido los procesos de mayor incidencia en el proceso de conformación industrial agro-exportadora. Sin embargo, y acaso será, porque los investigadores de igual modo provienen de diferentes disciplinas -tales como la sociología o la historia económica-, que aun no hay consenso sobre estas preguntas fundamentales.

Hay que señalar, de igual modo, el concepto "Fronter" inspirado en Fredrik Turner ha sido estudiado en parte para determinar por ejemplo "la manera de ser de los antioqueños", en aquellas áreas donde éstos se encuentran con otros grupos regionales, y donde se presenta conflictos e inestabilidades.

Con los trabajos recientes es bueno preguntarse si realmente en el proceso histórico y la integración centro-periferia, es decir Medellín y las subregiones, se propició una integración con Medellín, al ser este un ente económico, político y administrativo, generador de una ideología regionalista. De hecho no es raro escuchar en distintos momentos, por parte de los antioqueños, un sentido de independencia con respecto a la centralización del poder capitalino.

Pero en esa visión subregional o regional, lo local también adquiere importancia, en especial cuando abordados los casos de municipios. Algunos proyectos de la Secretaria de Educación y Cultura del Departamento, aunque ya no tienen continuidad, estuvieron interesados en reseñas sobre localidades. Autores como Ivonne Suárez sostiene por ejemplo, que en realidad los antioqueños tienen conciencia de diversidad y de sentido de pertencia subregional con respecto a otras zonas del mismo departamento. Pero esta hipótesis, más que un resultado de una sistemática información y trabajo de campo, resulta, de una conclusión hipotéticadeductiva. Es claro que la evolución político-administrativa aporta elementos para explicar diversidades intraregionales relacionadas con el uso del lenguaje, el vestido, la vivienda y las relaciones familiares. En cualquier caso los intentos del Instituto de Estudios Regionales, bajo el auspicio de la Corporación Autónoma Regional, Cornares, dieron sólo dos series de estudios sobre localidades, que tiene como objeto una base sólida a la formulación de programa y propuestas de desarrollo.

Tendencias recientes

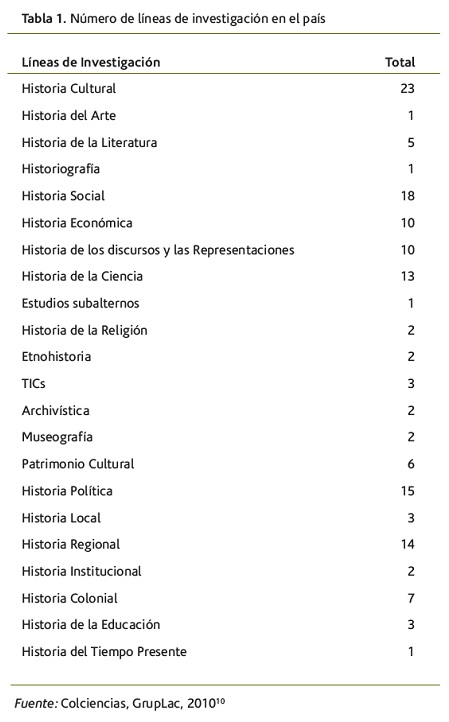

La Historia Regional ya no es la gran tendencia historiográfica en Colombia en estos tiempos. El panorama ha sido desdibujado por la Historia Cultural, un fenómeno historiográfico evidente en los últimos años, y que constituye según los registros de Colciencias la línea de investigación más sobresaliente en los cuerpos académicos (23), seguido de la Historia Social (18), la Historia Política (15) y la Historia Regional (14).9

En un marco amplio la historia cultural, socio-política y regional constituyen las tendencias historiográficas de mayor relevancia en la reciente profesionalización de la disciplina. Es aquí donde la cuestión de la regionalización, de su construcción de identidad, se hace importante en particular para estudiar los mecanismos a través de los cuales logran los individuos sus propias identidades, que se reflejan en su historia cultural.

En dicho abanico entra en juego la estrategia metodológica transdiciplinaria. En cualquier caso no se excluyen los elementos culturales propios a la identidad religiosa, política, social y económica. Es en esa perspectiva que la estrategia metodológica desborda la tradicional técnica disciplinar y los historiadores de la historia cultural comienzan a pensar "desde el mundo", utilizando la expresión de Michel Serres, para establecer relaciones más densas entre las distintas tradiciones científicas con la experiencia común y la imaginación social (Jaramillo 2003, 28).

Es el proceso de autoconstrucción de lo cultural y sus representaciones históricas, donde juega un papel importante contemplar las variables culturales según el género, la etnicidad, la orientación sexual y las creencias colectivas; si bien la historia cultural es un género historiográfico mucho más amplio en donde caben otras variables como el arte, la literatura, las ideas, la cultura material, lo popular, la música, la gastronomía, etcétera. Podemos señalar que son preocupaciones actuales en los estudios regionales, que de algún modo tienen un énfasis más urbano. ¿Dónde queda entonces la tradición campesina y rural del espacio regional? Tal vez estamos haciendo una historia más urbana y metropolitana, debido al asentamiento de nuestros departamentos, archivos y bibliotecas; sin que necesariamente tengamos una comunicación fluida con nuestras comunidades rurales, en permanente construcción y transformación. En cualquier caso son los tiempos de la historia cultural y de nuevos retos investigativos en los estudios regionales, lo que no significa, como lo advierte Serna y Pons, que la historia cultural absorba otras disciplinas y especialidades tradicionales (Serna y Pons 2005, 5).

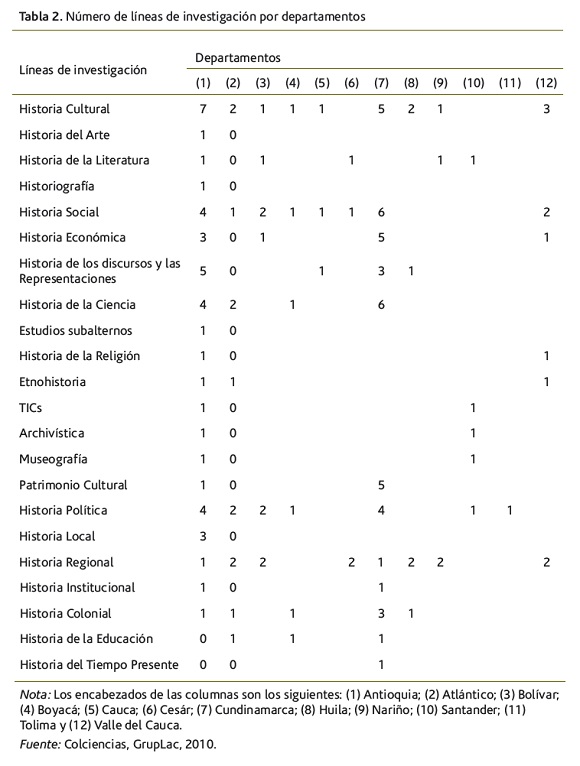

En un contexto donde los grupos de investigación prácticamente se encuentran concentrados en Cundinamarca (22) y Antioquia (16), seguido de Atlántico (6), Boyacá (4) y Valle (3).11 Pero donde, la historia regional es importante para las provincias en especial para los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Huila, Nariño y Valle del Cauca; provincias donde se encuentran registradas la mayoría de líneas de investigación con énfasis en la historia regional del país.

Así como hace treinta años eran importantes los estudios regionales en Antioquia, hoy lo es para la Costa Caribe y el Suroccidente colombiano. Es evidente que la historia local haya desplazado en importancia los énfasis en Antioquia, de tal modo que hay una tendencia interesante en los últimos años hacia la historia local, promovida interinstitucionalmente en especial por redes de trabajo en la participan profesores-investigadores de la Universidad del Valle, la Universidad Industrial de Santander, la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional de Colombia, entre otras. En especial por las actividades académicas conocidas como Simposio Colombiano de Historia Local y Regional,12 su representación jurídica la Asociación Colombiana de Historia Regional y Local, y el proyecto editorial HiSTOReLo. Revista de Historia Regional y Local. El proyecto que hace énfasis en lo local, necesariamente permea lo regional, debido a las convocatorias interregionales e institucionales que se realizan, y que necesariamente buscan promover y visibilizar los estudios locales de las provincias desde su contexto local o dimensión regional. Se trata de un proyecto en marcha, que también tiene eco en la zona Caribe colombiana, y que por lo tanto se hace importante su proyección y una mayor visibilidad en el contexto nacional e internacional.

1. Los antecedentes sobre el oficio y la enseñanza de la historia se remontan para el caso antioqueño a 1884. Léase Uribe 1998, 356-357.

2. Sobre los antecedentes del programa de historia en la Universidad de Antioquia (Colombia) véase: Salazar y Restrepo 2001, 12.

3. En los años noventa se proyecta un perfil de universidad de investigación en donde prevale el concepto de línea de investigación, y la concepción de los programas de pregrado y los modelos pedagógicos entran en una nueva fase de profesionalización. Hoy, aunque existen tensiones, contra los intentos de modernización del modelo de educación universitaria, y actitudes conservadoras de las antiguas generaciones de profesores, el oficio de investigar en la disciplina está en el nivel de posgrado, es decir en los programas de Maestría y Doctorado. La normatividad existente en la Universidad Nacional de Colombia permitió que su Sede Medellín abriera dichos programas años en 1989 y 2003.

4. Reflexiones teóricas recientes sobre el concepto región, aplicado al caso de suroccidente colombiano, lo podemos apreciar en: Almario 2005.

5. A propósito de las percepciones historiográficas de la Colonización Antioqueña ,y las imágenes y construcciones sobre la Región del caso caldense en el siglo XX véase Ortiz y Almario (2007).

6. El ejemplo clásico de una visión realista se manifiesta en Hegel, para quien el mundo y su devenir obedecía a leyes dialécticas y universales, que regían también el pensamiento humano. Y, en el caso del nominalismo un representante contemporáneo es Max Weber, quien no cree que los conceptos puedan representar la realidad, sino que son herramientas útiles para explicar, prever, y manipular los fenómenos aislados, que como bien sabemos son considerados como "tipos ideales" o "modelos".

7. Es el aporte de historiadores extranjeros con una mejor preparación "metodológica", aunque para el caso norteamericano con un perfil más empírico y social.

8. Beatriz Patiño lideró un proyecto desde la Universidad de Antioquia, en el que se busca hacer un inventario de los tipos de trabajo realizados en el programa de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia entre 1983 y 2002.

9. Información extraída del GrupLAC de Colciencias, http://www.colciencias.gov.co

10. La información fue sistematizada por Paula Martínez Martelo, becaria del Programa Jóvenes Investigadores de Colciencias, 2009, y miembro del Grupo de Investigación Historia, Trabajo, Sociedad y Cultura.

11. Información consolidada de Colciencias, GrupLac, 2010.

12. Hasta la fecha se han realizado tres simposios. El primero en Medellín con respaldo de la Universidad de Antioquia, el segundo con el apoyo de la Universidad Tecnológica de Pereira y la Académica Pereirana de Historia, y el tercero con el apoyo de la Universidad del Valle.

Referencias

Almario García, Oscar. 2005. La invención del suroccidente colombiano. Tomos 1 y 2. Medellín: Universidad Pontifica Bolivariana. [ Links ]

Boehm de Lameiras, Brigitte. 1997. El enfoque regional y los estudios regionales en México: Geografía, Historia y Antropología. Relaciones. 72: XVIIII. [ Links ]

Colciencias, GrupLac, http://www.colciencias.gov.co, (Recuperado el 29 de octubre, 2010). [ Links ]

Colmenares, Germán. 1972. El papel de la historia regional en el análisis de las formaciones sociales. Ideología y Sociedad. 12: 75-81. [ Links ]

Dumolard, Pierre. 1994. Región y regionalización. Una aproximación sistémica. En El pensamiento geográfico, Gómez Mendoza J. y otros, 453-460. Madrid: Editorial Alianza. [ Links ]

González y González, Luis. 1997. Invitación a la microhistoria. México: Clío. [ Links ]

Instituto de Estudios Regionales y Consorcio Estudios Regionales en Antioquia. 2004. Estudios regionales en Antioquia. Medellín: Universidad de Antioquia. [ Links ]

Jaramillo Uribe, Jaime. 1982. Visión sintética de la tarea investigativa desarrollada sobre la región antioqueña. Los estudios regionales en Colombia: El caso de Antioquia. Medellín: FAES. [ Links ]

Jaramillo Jiménez, Jaime Eduardo, Comp. 2003. Cultura, identidades y saberes fronterizos. Bogotá: UNAL-CES. [ Links ]

Juillard, Etienne. 1994. La región: ensayo de definición. El pensamiento geográfico. Madrid: Editorial Alianza. [ Links ]

Melo, Jorge Orlando. 1996. Historiografía colombiana. Realidades y perspectivas, http://biblioteca-virtual-antioquia.udea.edu.co/pdf/11/11_36255049.pdf (Recuperado el 29 de marzo, 2011). [ Links ]

Patiño Millán, Beatriz. 2004. Historia regional antioqueña. En Estudios regionales en Antioquia, IER y CERA, 23-58. Medellín: Instituto de Estudios Regionales, Consorcio Estudios Regionales en Antioquia. [ Links ]

Ortiz Mesa, Luis Javier y Oscar Almario García. 2007. Caldas: una región nueva, moderna y nacional. Medellín: Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. [ Links ]

Salazar Restrepo, Jairo y Alba Lucia, Restrepo Arango. 2001. Proyecto de Creación del Programa de Historia. Medellín: Universidad de Antioquia, Departamento de Historia. [ Links ]

Serna, Justo y Pons, Anaclet. 2005. La historia cultural. Autores, obras y lugares. Madrid: Akal Ediciones. [ Links ]

Van Young, Eric. 1991. Haciendo historia regional: consideraciones metodológicas y teóricas. Región e historia en México (1700-1850), comp. Pedro Pérez Herrero. México: Antologías Universitarias. [ Links ]