1. Introducción

Las ciudades en general tienen el poder de captar la atención de los diferentes focos económicos, políticos y sociales. A lo largo de los siglos XX y XXI Bogotá pasó de tener una población de 100 000 habitantes en 1905 a 7 181 469 habitantes en 2018 (Dane, 2019). Las causas de este crecimiento se explican, parafraseando a Preciado Beltrán (2005), desde tres ejes: el primero tiene que ver con el conflicto armado que desde los años cincuenta se vive a lo largo y ancho del país y que ha incentivado el desplazamiento de un gran porcentaje de la población rural a la urbana; el segundo, producto de las migraciones en busca de la posibilidad de hacer parte de un cuerpo laboral industrial que se consolida en Bogotá; el tercero se debe a las garantías económicas y de seguridad que se adquieren al ser empleado dentro de la industria.

El incremento poblacional significó necesariamente una expansión urbana desarrollada hacia el norte, el occidente y el sur de la ciudad, a excepción del oriente, en razón a las dificultades geográficas. Este crecimiento trajo consigo el cambio en el uso y valor del suelo, porque el centro de la ciudad pasó de ser un lugar de uso habitacional a un lugar de producción comercial, administración y oferta de servicios, y generó concentración en la periferia de espacios habitacionales donde se asentó la mayor parte de la población (Pérez, 2003). El crecimiento, sumado a los cambios que se empezaron a presentar en la industria a consecuencia de la crisis del capitalismo derivada del incremento de la producción por encima de la demanda, produjo el traslado de diferentes empresas a otros países (Cortés, 2002) y provocó la disminución de la oferta laboral. Dadas las condiciones se presentaron concentraciones poblacionales sin garantías laborales, por lo que estas personas que llegaban de otras partes del país tuvieron que encontrar caminos alternativos a la industria que les permitiera obtener medios económicos para contribuir a su autosostenimiento y al de sus familias. Por tal razón se presentaron procesos de autogestión económica que llevaron a la consolidación del sector informal1, es decir, "todo aquello que no pertenece a las lógicas del sector formal" (Arenas, 2015, p. 8). De allí que una vez presentado el crecimiento urbano y el crecimiento demográfico se dio paso al desarrollo de centros de desarrollo económico, ya sea de carácter formal o informal, tanto de la ciudad principal como de sus periferias. Este se va entrelazando a partir de mecanismos y redes de comunicación, lo que se conoce como metropolización.

Dentro de las lógicas de la metropolización la aglomeración urbana se configura socioespacial y físicamente desde los cambiantes órdenes políticos y económicos en diferentes niveles: lo global, lo nacional, lo regional y lo local. Una configuración con aspectos muy particulares que caracterizan a las metrópolis latinoamericanas y les permite dar un salto supranacional y global, paralelo a las graves implicaciones como las segregaciones sociales y económicas. El avance de la metropolización se define en los siguientes términos:

La metropolización es una etapa del proceso de urbanización de la población que antecede a la configuración de las megalópolis, en la que agentes económicos y unidades de decisión política localizados en dos o más unidades espaciales, susceptibles de ser distinguidas con criterios administrativos, interactúan a través de intercambios anónimos, redes de contacto u otras formas organizadas de proximidad, ampliando su umbral de interacción a una escala supralocal que gravita sobre un núcleo. (Alfonso, 2010a, p. 1, citado en Ruiz, 2015, p. 25) Dicho núcleo conforma la concentración en términos poblacionales, urbanos y económicos. En virtud de la dependencia económica que tiene Soacha de Bogotá durante las últimas décadas se afianzan procesos de metropolización entre ambos ejes. De ahí el objetivo del presente estudio que reconoce las prácticas y circunstancias en las que se desarrolla el trabajo informal que impulsa los procesos de metropolización entre los dos municipios. Su importancia se debe a que en la mayoría de los casos se han presentado con un carácter institucional pero no se ha precisado la posibilidad de una evolución de la metropolización que posibilite el acercamiento económico a partir de las relaciones gestionadas por la población, como el comercio informal.

2. Metodología

Se trata de una investigación mixta en la que, por un lado, en el orden cuantitativo se conocen los avances investigativos respecto a las categorías de poblamiento, comercio informal y metropolización; estas se desarrollan por su alta relación con las condiciones que hoy presenta el municipio. Así, una vez definidas las categorías se observa cómo estas se presentan en la zona de la salida sur del portal de San Mateo. Esto implicó hacer visitas constantes en el espacio a diferentes horas del día: 8:00 a. m., 1:00 p. m., 5:00 p. m. y 8:00 p. m. con el fin de identificar horas clave en las que los vendedores respondieran preguntas sobre su oficio. De ello se llegó a un consenso mediante el cual los trabajadores determinaron que el mejor momento eran las 4:00 p. m., después del almuerzo y debido al descenso de la aglomeración en el espacio, que volvía a congestionarse a las 5:00 p. m.

Luego se hizo un cuestionario que contenía preguntas abiertas y cerradas. En este participaron 23 vendedores, es decir, más de la mitad de los que se encuentran en el sector. El resto, diez puestos de trabajo, no quisieron participar debido a la desconfianza que les generan los funcionarios de la alcaldía y de entidades públicas, pues según ellos, en repetidas ocasiones la alcaldía se había acercado a pedir información para luego usarla como base para el desalojo, reubicación, limitación del espacio o para mostrar estadísticas de falsos diálogos, consensos, talleres, entre otros. De esta manera fue necesario hacer énfasis en que la información suministrada iba a ser utilizada para fines académicos e informativos. Esta serie de eventos, en su conjunto, permitió un diálogo fiable y acertado con los comerciantes informales.

3. Resultados

Soacha es un municipio de Cundinamarca ubicado al suroccidente de Bogotá.

El casco urbano se encuentra dividido en seis comunas: Compartir, Soacha Central, La Despensa, Cazucá y Ciudadela Sucre, San Mateo y San Humberto. La zona rural se divide en dos corregimientos. Corregimiento 1: Alto del Cabra, Chacua, Fusungá, Hungría, Panamá, Romeral, San Jorge, Villanueva y Primavera. El Corregimiento 2 compuesto por las veredas: Alto de la Cruz, Bosatama, Cascajal, El Charquito y San Francisco. (Ávila, 2017, p. 36)

El crecimiento de Soacha se entiende a la par que se comprende el de Bogotá y su influencia metropolitana dado que la población concentra sus actividades en la capital, y esta responde a sus necesidades en materia de educación, trabajo, salud, recreación, parques temáticos, bibliotecas, teatros, programas de actividad física, entre otros.

Las condiciones que presenta hoy el municipio de Soacha (proceso de poblamiento y la informalidad desde la vivienda y el trabajo) configuran redes de metropolización. Se toma el caso de la salida sur del portal de San Mateo con el fin de observar las dinámicas que llevan a este proceso, conocer las particularidades del oficio informal y las razones que llevan a este sector de la población a mantenerse en determinado lugar del espacio público.

Con el acercamiento al sector sur del portal de San Mateo y con la información suministrada por los trabajadores se establecieron seis ejes de trabajo con los que se dilucidó gran parte de sus dinámicas de trabajo informal en el espacio.

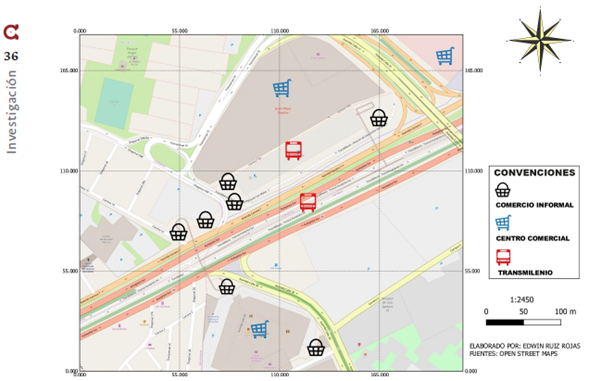

3.1. La configuración informal en la salida sur de la estación de Transmilenio

La configuración de la actividad informal a la salida sur del Portal de San Mateo se debe a otras dinámicas y a cambios estructurales que propiciaron la concentración del comercio informal de personas en este mismo espacio. Por esta razón se ha mantenido como un lugar estratégico y rentable.

3.1.1. La concentración de la población, un factor de oportunidades

Muchos de los trabajadores del sector informal se desplazaron desde diferentes partes del país con la intención de llegar a la ciudad y tener mayores oportunidades de empleo. Pero no fue así, una vez llegaron a la ciudad, no pudieron mantenerse en Bogotá por los costos y se fueron a lugares cercanos, entre esos Soacha, donde el costo de vida era un poco más bajo, pero donde se encontraban a su vez menores oportunidades de empleo.

La gran cantidad de personas que llegaba al municipio llevó a aumentar la demanda del empleo y, como las industrias se mantenían, no alcanzaban a proporcionar la oferta deseada.

Es precisamente esta desproporción entre la oferta y la demanda de empleo, la que Arenas (2015) señala como razón de la informalidad dentro del enfoque dualista que sostiene que el trabajo en el sector informal obedece a la baja oferta laboral dentro de la ciudad.

De esta manera, muchas personas encuentran como alternativa de trabajo el comercio informal, en el cual existe la posibilidad de emplearse de manera rápida y con cierta autonomía. Esta también es una posibilidad de continuar viviendo las dinámicas de la ciudad a partir de "un trabajo honesto", llamado así por los comerciantes que son conscientes de que en el espacio público se corren riesgos, por ejemplo, estar expuestos a cambios climáticos, precarias condiciones de seguridad y bienestar, ausencia de adecuados lugares de saneamiento como baños, poco espacio para la comercialización de sus productos y el hostigamiento de la fuerza pública que trata a los comerciantes "como si fuéramos criminales" y termina haciéndolos sentir menospreciados.

El comerciante informal también ha tenido que asimilar su labor como sinónimo de la disputa por el espacio público, porque advierte que esta es una actividad que se puede desarrollar en lugares de alta concentración poblacional, y por esto termina posicionándose y asentándose allí. Esta es una de las mayores contradicciones que tiene que mitigar la institucionalidad, pues el espacio donde más se va a presentar la informalidad es el mismo donde más se va a obstaculizar el paso. Esos flujos de alto tránsito de personas los aprovecha la informalidad para instalarse porque es el lugar donde habrá mayores ventas y se tendrán mayores utilidades económicas. Un claro ejemplo es la estación de Transmilenio de San Mateo, pues los mismos vendedores aseguran que es un sitio de oportunidad para el comercio informal, dado el alto número de personas que se desplaza a diario por la necesidad de usar el servicio de transporte. Número que no parece parar: por el contrario, se ha venido incrementando con las construcciones de complejos habitacionales en los últimos cinco años como Ciudad Verde y Hogares Soacha.

3.2. Los actores de la informalidad

Se han señalado a lo largo del documento las razones y condiciones por las cuales se presenta la informalidad. Entre estas está el crecimiento poblacional de las ciudades a partir de los procesos de migración. El caso de Soacha no es la excepción porque cuando se les preguntó a los 23 comerciantes que trabajan a la salida del Portal de San Mateo por su procedencia, salvo dos personas, respondieron que su lugar de origen no es Soacha. 18 personas se desplazaron de otras partes del país como Bogotá, Bolívar, Boyacá, Guaviare, Meta, Neiva, Santander y Tolima. Incluso se presentó el caso de tres personas que venían de Venezuela. Ello es consecuencia, en gran parte, de las condiciones en las que ha vivido el país en el último siglo, como la degradación del campo, el ambiente de incertidumbre por el conflicto armado y la falta de oportunidades en las grandes ciudades.

3.2.1. Las estrategias de la informalidad

Los trabajadores han tenido que soportar hostigamientos de diferentes sectores, en su mayoría institucionales, que han intentado desalojarlos del espacio donde están ubicados. Por esto era necesario indagar por las estrategias que han configurado los comerciantes informales para resistir en el espacio y no permitir su desalojo ante medidas institucionales que recurren a la amenaza de abrir procesos judiciales, imponer multas o quitarles la mercancía. Se pensaría que con ello es suficiente para desalojar el espacio público y desaparecer el comercio informal del sector, pero no es así.

Se ha visto que, a pesar de ello, las instituciones no han logrado el desalojo gracias a estrategias y dinámicas propias del comercio informal. De Soto (1986) denomina estas relaciones como la normatividad extralegal, entendida como acuerdos o consensos a los que llegan los mismos comerciantes; su incumplimiento llevaría al rechazo y señalamiento del resto del grupo. A esta normativa los comerciantes le dan más importancia que a la propia ley. Por ejemplo, ante las constantes persecuciones de la fuerza pública hacia los comerciantes, que en parte responden a las peticiones de la alcaldía para garantizar el espacio público, se generan acuerdos y consensos que responden a las exigencias de la alcaldía, pero dan prioridad a las necesidades de los comerciantes. Esto les conviene realmente a los policías porque reduce sus esfuerzos para seguir manteniendo un conflicto que ni la misma alcaldía ha logrado solucionar ni consensuar con los comerciantes para su beneficio y conformidad.

Dentro de estos acuerdos se presenta el uso del espacio a determinadas horas. Es decir, que a ciertas horas del día pueden ocupar o no, determinado espacio para el comercio de los productos. Por ejemplo, un momento en el que no pueden estar en la acera, justo al frente de la autopista y en el puente, es en la hora pico. Los comerciantes tienen que desplazarse hacia los costados del puente para que las personas que salen del Transmilenio tengan mayor espacio para circular y tomar el bus que los lleve a sus hogares de manera más rápida.

Una segunda estrategia se configuró después de que algunos comerciantes informales se fueran porque aceptaron adherirse a un proceso de reubicación en la Calle 30, al costado oriental de la estación de San Mateo. Esta se presentó después de que el líder de los comerciantes informales dialogara con la policía. Al observar que el número de chazas era tolerable para el tránsito de las personas se acordó que los mismos comerciantes no permitirían el asentamiento de nuevos puestos o puntos de venta. De lo contrario, se afectaría el tránsito de las personas y no se podría evitar la comercialización de cualquier tipo de mercancías ilegales. De hecho, el incumplimiento de lo acordado llevaría a que la policía comenzara de nuevo con el hostigamiento de todos los comerciantes, sin distinción alguna. Los mismos comerciantes se reconocen y prohíben el acceso a otros que quisieran obtener beneficio económico por medio de esta labor. De no ser así, se pondría en riesgo el trabajo de todos. Los mismos comerciantes informales se convirtieron, entonces, en sus propios vigilantes, porque restringieron de manera irónica, pero entendible, el espacio público.

3.2.2. La exigencia de lo informal

El comercio informal ha beneficiado a muchas personas que no encontraron otras alternativas de empleo dentro de la formalidad. Por lo que la organización y el desarrollo de esta actividad se ha regulado gracias a las mismas propuestas y necesidades de quienes han adherido y han trabajado en este sector. Bien lo señaló De Alba (2012) cuando mencionó que el comercio informal se ha convertido en "el arma de los pobres". Han encontrado en la comercialización de varios productos parte del bienestar que el Estado, la ciudad o el municipio no ha podido garantizar o les ha negado. Esta situación implica un gran nivel de responsabilidad con respecto a lo que se hace y la manera como se hace, pues requiere de distintos niveles de autonomía porque las personas deciden sobre sus tiempos de descanso, horarios de entrada y salida, días de trabajo, productos que se van a comercializar, entre otros. Todo ello de cara a sus intereses, metas y experiencias propias.

Los comerciantes que se ubican en la salida sur de la estación de Transmilenio afirman que efectivamente el comercio informal se convirtió para ellos en la respuesta a muchos de sus problemas económicos. Esta actividad les ha proporcionado seguridad cuando se enfrentaban a la escasez económica. Dicen que a pesar de las necesidades y de los problemas que se han presentado, el puesto de trabajo les ha dejado lo del diario. Con las ganancias han podido sostener económicamente sus familias e incluso, en ocasiones, han adquirido casa. Así como una persona se siente agradecida con la administración o con el jefe con el que ha trabajo por muchos años, el comerciante informal agradece a su puesto o chaza lo que ha conseguido a través de ella. Por esta razón, no es fácil cuando agentes externos, en su mayoría institucionales, ofrecen el cambio de trabajo o de lugar para ejercer su labor, pues esta se ha convertido no solo en una propuesta para la obtención de recursos económicos, sino que les ha brindado un sentido de pertenencia por el lugar y por lo que hacen. Incluso algunos dicen que llevan trabajando tanto tiempo en lo mismo que no sabrían en qué más trabajar.

3.3. Percepción de lo informal desde el comercio informal

El comercio informal presenta varias directrices respecto a las condiciones con las que el comerciante trabaja y lo que este requiere para que se desarrolle su actividad. Entonces, se manifiesta la necesidad de ofrecer un producto, mercancía o servicio que llame la atención de quienes pasan junto a las chazas. Lo novedoso, la calidad y el tiempo invertido garantizan de cierta manera la ganancia. Pero habrá que preguntarse si esta es suficiente o proporcional a lo que requiere el oficio como tiempos y nivel de bienestar.

3.3.1. El bienestar en lo informal

Cuando se ingresa a un trabajo formal, una de las primeras obligaciones de la empresa, industria o compañía con el trabajador es el pago prioritario de pensión y salud, entre otros. Una vez aclarado ello, es normal pensar la condición del trabajador informal y cuestionarse cómo estas personas solventan sus necesidades en estos aspectos. Este tema formó parte de una de las preguntas formuladas a los comerciantes, en función de cómo garantizan ellos parte de su futuro y su bienestar. La mayoría enfocó su respuesta a la salud. Ninguno de ellos cotizaba o pagaba pensión porque veía innecesario este gasto. Y de alguna manera también la salud, pues la mayoría están inscritos en el Sisben.

Parte de la justificación para no realizar este pago se resume en un comentario recurrente entre los vendedores: "La pensión de nosotros es la casita, usted con los años debía haberse hecho a una casa, si no lo hizo pues se va a jo-der mucho" (Comerciante informal. Entrevista personal, 2018). Y es que el hecho de haber invertido y adquirido una casa propia, libre de cualquier tipo de deuda, es la mejor garantía para la vejez, ya que de la propiedad se pueden obtener recursos económicos sin todo el esfuerzo que implica el comercio informal. Se presenta el caso del arriendo o la comercialización de algún producto desde la figura de local, que sigue siendo informal, pero con mayor bienestar que en el espacio público.

De esta manera, la pregunta terminó centrándose en la salud, porque a pesar de que existe el Sisben, un servicio público de la nación que responde al derecho a la salud para personas de escasos recursos, siete personas no estaban afiliadas a ningún servicio de atención hospitalaria. La situación empeora cuando se analizan los niveles de riesgo que se corren en la calle: el sobreesfuerzo en las jornadas de trabajo, los cambios de clima, el peso de la mercancía, el ruido, entre otros. Una situación complicada y que le corresponde revisar a la alcaldía.

Este tipo de lógicas enmarca la problemática de lo que Arenas (2015) señala como "dinámicas de exclusión", pues los comerciantes informales, aun estando en estas condiciones, no son relevantes para las instituciones y para continuar respondiendo económicamente con sus deberes se siguen exponiendo a condiciones laborales sin ninguna protección social.

3.4. La informalidad para la organización

La informalidad persiste en el espacio gracias a la base poblacional o a la cantidad de personas que se dedica a la misma labor.

Los comerciantes, en conjunto, resisten y crean una zona en la que pueden comercializar con mayor libertad los productos y servicios. Muchas veces el resto de la comunidad o algunos sectores interesados en el espacio público no perciben esta organización. Y cuando algún otro sector desea intervenir en el mismo espacio, el comerciante informal cuenta con el respaldo de sus compañeros y no permite que se le desplace de manera ligera. La mayoría de inconvenientes se relaciona con la institucionalidad y con la fuerza pública.

La organización existente se ha constituido siguiendo una figura formal, que reconoce a ciertos actores como sus representantes. Curiosamente, cuando en diálogo con los comerciantes se abordaba el tema de cómo se organizaban, muchas de las personas decían que no había organización o que no sabían si la había, a pesar de haber mencionado que llevaban tiempo trabajando en el sector. Lo anterior se puede afirmar a partir de la respuesta de 14 personas que aseguraron que no había ningún tipo de organización entre ellos o de un superior en el cual pudieran apoyarse o al que pudieran acudir. Pero el resto sí señaló y mencionó algún tipo de organización. Esto reafirma la desconfianza manifiesta hacia agentes externos a la comunidad.

Los nueve comerciantes que sí mencionaron la existencia de algún tipo de organización, resaltaron su función en dos planos: 1) la organización del espacio en el sector y 2) la comunicación entre los diferentes sectores de comercio informal dentro del municipio. Además, en cada sector se presenta una figura conocida como líder sobre quien recae la responsabilidad de representar al sector para mediar entre los comerciantes y otros actores interesados en el espacio ocupado por los comerciantes informales.

3.5. La institucionalidad como factor para llevar al "informal fijo" hacia los "mercados informales"

El comercio informal es un ejercicio ambulatorio: el que labora no tiene un lugar fijo y debe desplazarse de forma constante por el espacio público. Pero también la informalidad avanza a partir del desarrollo de la actividad en un espacio fijo que, dependiendo del grado de seguridad y fiabilidad del lugar, puede llegar a convertirse en una posibilidad de mantenerse en determinado sitio de forma constante. El comercio informal fijo se presenta de dos maneras, la primera de ellas se observa en la estación de San Mateo: allí el vendedor ocupa el mismo lugar por periodos prolongados, de doce horas o hasta más, y luego se retira. La otra es el informal que se ubica en el espacio de modo permanente y rara vez se desplaza. El ejemplo más claro son los mercados.

Teniendo presente lo anterior, en enero de 2019 la alcaldía ofreció la posibilidad de negociar el espacio público con los comerciantes informales apostados en los alrededores del puente y en la salida sur del Portal de San Mateo. La entidad les ofreció reubicarlos en un mercado ubicado en la Calle 30, hacia el lado oriental de la estación, es decir, por la zona de San Mateo. Muchos de ellos, cansados del permanente asedio de la policía, con la esperanza de obtener mejores condiciones para el desarrollo de su labor y con el deseo de abandonar las calles para recibir una protección del Estado, aceptaron y se desplazaron.

Otros, por el contrario, fueron más persistentes y conservaron su chaza en la zona donde la han mantenido durante años. Por supuesto que han tenido que ir modificando su lugar y sus prácticas así como adaptarse a nuevas exigencias de la alcaldía que cada vez pone más trabas y es más incisiva con la intención de querer desplazarlos de allí.

3.5.1. ¿Por qué aceptar o no la reubicación?

Cuando la alcaldía les ofreció la posibilidad de hacer parte del proceso de reubicación, muchos aceptaron cansados del hostigamiento de la policía, que en el momento de la reubicación les iba a prestar el servicio de vigilancia y seguridad. También aceptaron por la promesa de la alcaldía de poder hacer parte del sector formal: se les iba a acondicionar la zona para que pudieran trabajar de manera más confortable, con una mejor condición sanitaria, vigilancia privada, carpas acondicionadas para mitigar los cambios de clima drásticos y un constante flujo de población con la que ellos pudieran mantener las ventas para que fuera un negocio lucrativo.

Los que no aceptaron argumentaron: 1) que la alcaldía estaba haciendo una oferta que no era la debida, pues una vez comenzó la persecución de la fuerza pública, muchos de los vendedores que se encontraban allí se marcharon cansados de la "humilladera"; 2) el espacio ofrecido no cumplía con la cuota de personas que se requiere para poder vender todos los productos disponibles, en razón a que el comercio informal precisa de la aglomeración para que sea exitoso, de lo contrario no habría mayores ganancias y 3) nunca se habló de la opción de adecuar y organizar el espacio donde ya estaban para continuar ofreciendo sus productos. Así, sin antes haber cambiado las condiciones de reubicación, no iban a aceptar.

3.6. Dinámicas que configuran la metropolización

Para que se presente el fenómeno de la metropolización debe haberse presentado primero el proceso de conurbación, es decir, como lo explica Utria (1998, citado en Ríos Montoya, 2009) "una aproximación física progresiva de la ciudad principal a uno o varios de los centros vecinos, como dinámica del crecimiento acelerado incontrolado". Este proceso se evidencia en Soacha con respecto a Bogotá. El crecimiento acelerado de la capital lo obliga a acercarse a los centros próximos, entre los que se encuentra Soacha. Esta relación es tan fuerte que llega al punto donde se borra cualquier tipo de frontera física. Esta afirmación cobra sentido en tanto los comerciantes señalan que muchas veces ni ellos mismos saben con certeza dónde empieza y termina Soacha, pues al compartir escenarios y prácticas comunes con las personas que viven en Bogotá, la distinción se hace mucho más complicada.

Ahora bien, esa conurbación va a dar paso a la metropolización en tanto es funcional. Así lo resalta Moreno (2009), quien define como conurbación funcional "la conexión o dependencia funcional entre dos o más ciudades en cuanto aspectos económicos, comerciales, industriales, y de servicios". Esta dependencia la tienen muy clara los comerciantes informales en tanto reconocen que existe una dependencia de los habitantes de Soacha de Bogotá, por lo menos en lo que respecta al trabajo, en virtud de que cuando terminan su jornada laboral estas personas llegan a la estación y adquieren los productos que ofrecen los comerciantes informales.

Luego se configura la zona metropolitana, donde necesariamente se tiene que pasar por dos planos: uno espacial, que se refiere precisamente al acercamiento físico entre dos centros, en este caso, Soacha y Bogotá y otro económico, que empezó a definirse a partir de las instituciones, pero que a su vez abrió paso para que las personas también participaran del proceso, en especial los comerciantes informales. De allí que sea necesario conocer particularidades del comercio informal. Pues es insólito ver cómo hoy el comercio informal no es una actividad que sorprenda ver en el espacio público, porque se ha naturalizado a tal punto que pareciera que forma parte del paisaje urbano y muchas de las personas lo ignoran porque simplemente están acostumbradas a verlo.

3.6.1. Configuración de la metropolización desde la informalidad

Los ejes de informalidad se configuran y se hacen presentes en razón a los desplazamientos que realizan los habitantes de Soacha, pues es a partir de ellos que los comerciantes informales ven un factor de oportunidad para ofrecer y vender sus productos. Ahora bien, se ha venido mencionando a lo largo del documento que el comercio informal se presenta en Soacha porque allí no se brindan las oportunidades de empleo formal a un cierto sector de la población, el mismo que tampoco encontró rentable conseguir un trabajo en la ciudad por los costos del transporte y el tiempo requerido para desplazarse desde el municipio a la ciudad, sin contar con la dificultad para hacerse a un empleo en la capital. Aun en estas condiciones estas personas conforman el comercio informal y con él, empiezan a incentivar flujos económicos entre Bogotá y Soacha. Los comerciantes se desplazan hacia la ciudad, ya no en busca de trabajo sino de productos que puedan comercializar a la salida sur del Portal de San Mateo, debido a que en la ciudad los precios resultan más económicos para ellos.

Lo anterior significa que no solo hay un desplazamiento de un lugar a otro, sino que se advierte una particularidad y es el intercambio de bienes: los productos generan redes comerciales e informativas que contribuyen a identificar los lugares donde se adquiere la mercancía más económica y que puede dejar mayores ganancias. Este es uno de los temas que más resalta el trabajo puesto que el fenómeno no hace referencia a una particularidad sino es toda una tendencia que se presenta en las dinámicas de los comerciantes informales.

La información se puede comprobar a partir del testimonio de muchos de los entrevistados: 17 de ellos manifestaron haber adquirido sus productos en diferentes zonas de la capital. Los que trabajan con frutas y verduras traen su mercancía de Corabastos, algunos comestibles los traen de Paloquemao, otros que trabajan con accesorios, tecnología, implementos de aseo y productos varios los adquieren en Sanandresito. Incluso, algunos productos los traen de otras regiones del país, llevan sus cargas y las dejan en las plazas de Suba. De esta manera, se demuestra que muy pocos compran sus productos en la capital. En este caso, tres de ellos obtienen su mercancía en Soacha y otros tres se dedican a preparar arepas y comidas rápidas para la venta.

4. Conclusiones

La manera como se ha presentado el crecimiento desmedido del municipio de Soacha en los últimos años ha dado lugar a dinámicas de exclusión, porque sus pobladores han tenido que mitigar el déficit en el equipamiento de bienestar a partir de sus propias fuerzas sin tener un apoyo real del Estado o la alcaldía. De la misma manera, el Estado no ha logrado garantizar una fuente de empleo que incluya a la población que ha llegado al municipio, lo que los ha obligado a desplazarse a la ciudad en busca de trabajo.

De hecho, la alcaldía ha representado para la población un impedimento para la realización de actividades que ayudan a obtener recursos económicos. Es ese el caso del comercio informal, que hoy no percibe a la alcaldía como una institución que la pueda salvaguardar o apoyar de acuerdo con su vulnerabilidad sino por el contrario, su constante persecución y desinterés por el desarrollo de la actividad ha llevado a los comerciantes informales a mirar la institucionalidad con desconfianza. En este sentido, nada de lo que provenga de la alcaldía surge para ayudar a mantener sostenible la informalidad. En cambio, busca desaparecerla sin brindar alternativas que realmente mejoren las condiciones de vida de los comerciantes informales del municipio.

Esta desconfianza hacia las instituciones produjo entre los comerciantes informales una predisposición contra quienes desarrollamos esta investigación. Pues pensaron que, de alguna forma, la información que se estaba solicitando iba a ser consignada en las bases de datos de la alcaldía, para luego ser usada en los procesos de desalojo o en falsos avances de acompañamientos, que terminaba por beneficiar a algunos funcionarios. Por tal razón, el acercamiento con ellos debió hacerse de manera paulatina y siempre recordando los propósitos informativo-académico e informativo de la investigación para propiciar un mejor diálogo y la posterior ayuda con el cuestionario.

De manera que solo a partir del reconocimiento y del diálogo con las personas que allí laboran, se puede llegar a conocer realmente las prácticas que se desarrollan en el espacio público, porque las preguntas que se tenían preparadas se desarrollaron a partir de una conversación. La actividad informal consiste en una iniciativa propia, consecuente a la carencia económica que presentan algunas personas en el municipio. El comerciante tiene la ventaja de no rendir o dar explicación sobre su actividad a un jefe inmediato. Pues cada uno se hace cargo de los productos y define sus tiempos de trabajo. Los que llegan a presentar algún tipo de relación o subordinación con otros comerciantes son familiares y entre ellos, más que una relación económica, la actividad informal aparece como una relación de colaboración para descargar responsabilidades o solucionar situaciones que dificultan la actividad. De ahí que en su labor se presente un sentimiento de solidaridad que pasa del nivel de lo familiar al nivel de camaradería.

Cuando se presentan problemas con el desarrollo de la actividad, todos acuden y se mantienen al tanto de la situación, de manera que los comerciantes informales están listos si alguno de ellos necesita ayuda. Por tanto, se consolidan redes de comunicación y organización con las que logran defender un poco la estabilidad que han conseguido. No es extraño entonces que se presenten asociaciones como la Asociación de Vendedores Informales de San Mateo (Asoveisanm) que ofrecen resistencia a las peticiones de desalojo del espacio público de la alcaldía. En cierta medida ellos reconocen que su actividad obstaculiza la libre circulación de otro sector de la población. De esta conciencia surge una organización que busca no incomodar pues en realidad no tienen otras salidas para su subsistencia.

La informalidad, entonces, se ha convertido en el camino para proveer el bienestar y la estabilidad económica que el Estado y la alcaldía no han logrado garantizar. De allí que el puesto de trabajo cobre tanto valor, pues se trata de la manera como se obtienen los recursos para el sostenimiento diario de las familias. Del mismo modo, esta condición impide que los comerciantes informales acepten la reubicación, porque consideran que los espacios ofrecidos por la alcaldía, por ejemplo, la zona de la Calle 30, no cumplen con las mínimas condiciones de seguridad y bienestar y sí vulneran aún más su labor, porque no garantizan su amplio desarrollo. De manera que al ubicarlos en un sector en el que no se presenta mayor tránsito de la población, las probabilidades de venta son muy bajas y, en consecuencia, las ganancias que puedan obtener son pocas.

Por tanto, al no aceptar la única opción que da la alcaldía, los comerciantes se ven obligados a resistir en el espacio público y a enfrentar el hostigamiento de la policía que amenaza con el encarcelamiento provisional, la imposición de multas o el decomiso de la mercancía. De allí que surja la necesidad de crear estrategias para conservar el desarrollo del trabajo en su lugar. Algunos de estos planes involucran a los policías y junto con la autorregulación del espacio y la prohibición de asentamiento de otros comerciantes, evitan la propagación del comercio informal en la zona y la ocupación de ciertos lugares a determinadas horas del día, por ejemplo, la acera occidental de la estación de San Mateo después de las 5:00 p. m. Estos acuerdos no solo convienen a los comerciantes informales, también son convenientes para la policía, que en ocasiones ve relevante el desalojo de la zona y es consciente de que la informalidad es una constante y por eso prefieren que los mismos informales salvaguarden el espacio público.

Ahora bien, la informalidad en el costado occidental del puente de San Mateo es posible también gracias a la complicidad que existe con los centros de comercio formal, pues se desarrolla alrededor del Portal de San Mateo y el Centro Comercial Antares. Esta circunstancia no es producto del azar, porque el comercio informal también concentra un grupo poblacional que va por la zona en busca de algún tipo de servicio, en este caso el transporte y el entretenimiento.

Además, este espacio es tan importante para los comerciantes que su ocupación se convierte en una la lucha por mantenerse en él, durante largas jornadas de trabajo de 12 horas en el sector, sin contar con los tiempos que implica preparar algunas mercancías para ponerlas a la venta, además del desplazamiento de los comerciantes informales hacia diferentes partes de la ciudad como Paloquemao, Corabastos, San Andresito, Suba, entre otros, para proveerse de mercancía. En medio de esta lógica surge la relación entre los dos centros, Bogotá y Soacha. Esta dinámica da origen a los primeros ejes de intercambio económico en el que proveedores y consumidores dependen unos de los otros y marcan las primeras redes de información con la que otros comerciantes terminan adquiriendo sus mercancías.

A partir de estos intercambios es que toman lugar las dinámicas de metropolización en las que la propia población, en este caso los comerciantes informales, en busca de sus mercancías propician redes económicas por fuera de las lógicas institucionales. Esto es importante no solo porque el comercio informal deja a un lado su condición segregada sino porque empieza a hacer parte del fenómeno de metropolización que hasta ahora solo había sido impulsado por la institucionalización con los servicios públicos y de transporte. Incluso estos intercambios económicos llegan a ser tan significativos que terminan desplazando a la mayor parte de los comerciantes informales hacia la ciudad en busca de los productos que posteriormente comercializan.

Finalmente, queda abierta la discusión con respecto a la visión ecologista del espacio que defiende la alcaldía: según esta entidad el espacio donde tiene lugar el comercio informal fomenta el desarrollo de las dinámicas de inseguridad. Este es su argumento-excusa para intervenir el espacio público y buscar el desalojo, desconociendo los problemas estructurales que llevan a la población a formar parte del comercio informal.