Introducción

La actividad transfronteriza de las entidades sub-nacionales surge en un contexto de globalización e interdependencia compleja a partir del cual, no solo se diversifican los actores relevantes del sistema internacional -más allá de los Estados centrales, según la concepción realista incluyendo empresas transnacionales, ONG, sociedad civil, gobiernos locales, etc., sino que los temas que se consideraban low politcs empiezan a permear la agenda de la política internacional como una respuesta a los desafíos locales de los territorios (economía, ecología, justicia, entre otros). En este sentido, se ha debatido sobre la obsolescencia del Estado westfaliano y la transición al Estado poswesfaliano a causa de la adaptación de los países a la globalización. Esto ha implicado, entre otras cosas, la desterritorialización de las transacciones sociales que dependían de una geografía territorialista, en la cual el Estado tenía el dominio de sus fronteras (Scholte, 2005). Según Baylis et al., (2008), la globalización "encarna un proceso de desterritorialización: a medida que las actividades sociales, políticas y económicas están cada vez más 'divididas' en todo el mundo, en un sentido significativo dejan de estar organizadas únicamente de acuerdo con una lógica estrictamente territorial" (p. 64). Esto no implica que las fronteras no sean relevantes, sino que los Estados ya no tienen control total sobre las interacciones que ocurren dentro de ellos. Las regulaciones ahora atañen también a otros actores.

Lo que resulta innegable es que, con la aparición de diversos actores en el sistema internacional, el Estado central ahora ejerce un fragmento de la gobernanza dentro un entramado multinivel, pues la globalización ha fomentado la dispersión de la gobernanza pública en diferentes escalas, lo que Scholte (2005) ha denominado policentrismo. Se ha referido a la gobernanza macroregional, transmundo, privatizada y transfronteriza del subestado -también conocida como paradiplomacia- para referirse al establecimiento de contactos directos de los gobiernos locales con otros actores del sistema internacional en diferentes niveles que -en algunos casos- han trascendido a la conformación de estructuras formales de asuntos internacionales como las agencias de cooperación. Así pues, la paradiplomacia ha sido un concepto cada vez más utilizado para referirse a la actividad diplomática de los gobiernos locales a nivel internacional. Vale la pena resaltar que lo anterior no significa que los Estados sean "atravesados y socavados" por la lógica de actores transnacionales, sino más bien que los ha "reposicionado" en ciertos aspectos importantes (Scholte, 2005).

En este artículo se aborda la paradiplomacia de las ciudades como estrategia para afrontar los desafíos que supone el desarrollo de sus territorios (Cornago, 2018; Scholte, 2005). La ciudad de Medellín ha implementado la paradiplomacia de manera estratégica, a partir de la creación de una estructura formal institucionalizada y una política pública de cooperación internacional, dando paso a la ejecución de numerosos proyectos de diversa naturaleza. En este orden de ideas, el presente texto aborda el proyecto de transformación del basurero a cielo abierto el "Morro" como una estrategia que contribuyó a la construcción de justicia socioespacial en el barrio Moravia, lo cual está relacionado con los desbalances territoriales, el uso del suelo y el espacio fueron modificados a través de la acción política, institucional y social.

La metodología responde al método cualitativo de documentación, el cual incluye exegesis de textos, revisión y análisis documental a partir de diversas fuentes primarias y secundarias como prensa, material de divulgación audiovisual, redes sociales y documentos de entidades públicas oficiales. El artículo está dividido en tres partes: el primer apartado realiza un abordaje conceptual de la paradiplomacia y la cooperación descentralizada; el segundo apartado aborda la contextualización de la internacionalización de Medellín, particularmente, del surgimiento de su agencia y su política pública de cooperación internacional y el tercero se refiere a la justicia socio-espacial y su relación con la cooperación descentralizada en el caso de la transformación del "Morro" de Moravia.

Paradiplomacia: las ciudades en el sistema internacional

Aunque el concepto de paradiplomacia ha permanecido ignorado en el ámbito académico, recientemente, su estudio se ha ligado a variados campos del conocimiento, primordialmente, a la ciencia política, la economía, las relaciones internacionales y la geografía por ser un fenómeno multidimensional que permite su abordaje desde diferentes perspectivas epistemológicas. Consecuentemente, aún es un concepto ampliamente debatido desde su definición, tipologías y alcances, pues desde el momento de su aparición diversos autores se han interesado en explicar la naturaleza de este fenómeno (Cornago, 2018; Lachapelle y Paquin, 2005; Martínez, 2017; Rodríguez, 2005; Senhoras, 2009; Soldatos y Michelmann, 1992 y Zeraoui, 2016).

En primer lugar, es importante mencionar que el neologismo de paradiplomacia surgió en la década de los ochenta en el seno de la academia canadiense y estadounidense propuesto por Duchacek (1984) y Soldatos (1990) para nominar la creciente intervención de los gobiernos no centrales en cuestiones internacionales. Como ellos, otros autores consideran que la paradiplomacia es una actividad exclusiva de los gobiernos subnacionales (Cornago, 1999, 2018; Aguirre, 1999; Kincaid, 2003; Kuznetsov, 2014; Zeraoui, 2016; Lachapelle & Paquin , 2005 y Schiavon, 2010). Por ejemplo, según Zeraoui (2016), en un sentido amplio, la paradiplomacia es un "concepto paraguas" que alude a la "actividad reservada a los gobiernos intermedios, provincias o municipalidades y no a instituciones privadas" (p. 16). No obstante, desde otra perspectiva, diversos académicos han incorporado en la conceptualización de la paradiplomacia una diversidad de actores como empresas locales, multinacionales, academia, organizaciones humanitarias, sociedad civil, entre otros (Keating, 1999; Martin Senhoras, 2009; Milani y Ribeiro, 2010 y Zepeda, 2017, 2019). Otros autores como Kincaid (2003), Aguirre (1999) y Hocking (1999) consideran que la paradiplomacia no es término adecuado y en su lugar proponen otros conceptos como diplomacia constitutiva, posdiplomacia o diplomacia multinivel, respectivamente.

No obstante, en el presente análisis se entiende la paradiplomacia a partir la propuesta de Noé Cornago, ya que deja entrever una clara evolución de la definición del concepto al incorporar elementos complementarios que complejizan su visión del fenómeno como la temporalidad de los contactos establecidos entre actores, su naturaleza y la pluralización de las low politics, las cuales reflejan la incursión de nuevas problemáticas en la agenda política internacional:

La paradiplomacia es entendida como la participación de los gobiernos subnacionales en las relaciones internacionales, mediante el establecimiento de contactos formales e informales, bilaterales o multilaterales, con entidades públicas o privadas extranjeras, con el propósito de promover temas socioeconómicos, políticos, culturales o ambientales, así como cualquier otra dimensión de su propia competencia constitucional. (Cornago, 2018, p. 1)

Específicamente, respecto las ciudades es relevante tener en cuenta que responden a una lógica intergubernamental y, en la mayoría de los casos, de control institucional condicionados por la soberanía (Lequesne y Paquin, 2017), pero sus instrumentos y comportamientos se asemejan más a los que Salomón (2013) denomina "actores libres", es decir, las empresas multinacionales, ONG, etc. van der Pluijm y Melissen (2007) definen la paradiplomacia de la ciudad como "las instituciones y los procesos por los cuales las ciudades se involucran en relaciones con actores del escenario político internacional con el fin de representarse a sí mismos y sus intereses al otro" (p. 11). En otras palabras, es "una forma de descentralización de la gestión de las relaciones internacionales" con las ciudades como actores clave. Asimismo, consideran que, como resultado de la extrapolación de las funciones de la diplomacia tradicional2, se puede clasificar la paradiplomacia de las ciudades en las siguientes dimensiones: seguridad, desarrollo, economía, cultura, redes y representación. Estas dimensiones constituyen las principales áreas de interés de los gobiernos urbanos para establecer contactos en el exterior.

Ahora bien, las ciudades pueden ejercer la paradiplomacia a través de diferentes instrumentos que se expresan en múltiples acciones. De acuerdo con diferentes autores (Calvento et al., 2014; Clemente, 2018; Kuznetsov, 2014; Milani y Ribeiro, 2011), dichos instrumentos se clasifican en dos categorías: en primer lugar, las políticas de promoción que implican participación en redes y hermanamientos de ciudades, participación en foros y ferias, postulación a premios internacionales, establecimiento de misiones culturales y comerciales, atracción de inversión extranjera, marketing de ciudad, atracción de centros de decisión, promoción de exportaciones, etc. Y, en segundo lugar, las políticas de cooperación descentralizada que se refieren al establecimiento de acuerdos con actores de diversa naturaleza para intercambiar experiencias, buenas prácticas o ayuda técnica o financiera (Calvento et al., 2014; Clemente, 2018). Para efectos del presente trabajo se prestará especial atención a las políticas de cooperación descentralizada.

Cooperación descentralizada: una forma de materializar la paradiplomacia

La cooperación descentralizada (CD para futuras menciones) hace parte de la "nueva arquitectura" de la cooperación internacional para el de-sarrollo3, en un auge relacional entre lo local y lo global -"lo glocal"- o lo internacional y lo doméstico -"lo interdoméstico"- (Gobo, 2018; Guivant, 2016;Kilbourne, 2002;Kuznetsov, 2014; Robertson, 2012), dando especial relevancia a la ayuda orientada a políticas de desarrollo local. En palabras de Hafteck (2003) la CD está "ubicada en la intersección de sus dos campos principales: la cooperación al desarrollo y las relaciones municipales internacionales. En esta intersección se está produciendo una fusión de experiencias, recursos e ideas" (p. 333).

Así pues, con estos antecedentes contextuales el concepto de CD fue introducido por primera vez en la Convención de Lomé iv firmada en 1989 entre la Unión Europea y África, el Caribe y el Pacífico (Estados ACP), con el objetivo de financiar proyectos surgidos desde los gobiernos locales, la sociedad civil, las ONG y las empresas enfocadas al desarrollo.

No obstante, la CD es un concepto aún en evolución y es objeto de debate en el ámbito académico. Algunos elementos como los alcances geográficos, los objetivos por los cuales se lleva a cabo y la naturaleza de los actores participantes son puntos de desencuentro en el esfuerzo de definir la CD por parte de diferentes autores y organismos de carácter oficial y no oficial (Bontenbal y Lindert, 2011; Bontenbal y van Lindert, 2009; Brenner, 2011; Hafteck, 2003; Zapata, 2007).

Algunos autores (Adame, 2010; ACI, 2012) precisan que en esta pueden participar una variedad amplia de actores como las autoridades locales, empresas privadas, ONG, organizaciones de la sociedad civil, universidades, entre otras. Mientras que otros señalan que la cooperación descentralizada es competencia exclusiva de los gobiernos locales (Bontenbal y van Lindert, 2009;Hafteck, 2003;Zapata, 2007). Sin embargo, la CD como instrumento de la paradiplomacia supone la intervención del gobierno local urbano y, eventualmente, la de actores de otra naturaleza.

La cooperación descentralizada, a su vez, opera por medio de mecanismos como los acuerdos entre ciudades que pueden darse a corto, mediano y largo plazo, en la modalidad de hermanamiento de ciudades (acuerdos bilaterales) o redes de ciudades (acuerdos multilaterales) (Calvento et al., 2014; Kuznetsov, 2014; Milani y Ribeiro, 2011). El objetivo de estos acuerdos es la promoción de vínculos que incluyan el intercambio de experiencias y buenas prácticas que contribuyan al desarrollo local de una de las ciudades o de ambas (Duque, 2020).

En resumen, la cooperación descentralizada es una actividad paradiplomática que puede expresarse en acuerdos concretos y factibles de carácter bilateral o multilateral como el hermanamiento de ciudades o las redes de ciudades, se convierte en un circuito por el que circulan y se transfieren flujos y recursos de diversa índole como conocimiento, experiencias, financiación, asesoría técnica, buenas prácticas, tecnología, etc., con objetivos tan variados como estratégicos en torno al desarrollo local (Duque, 2020).

Medellín en la escena internacional

En 2002, el gobierno local de Medellín decidió incursionar en la arena internacional, a través de la implementación de la paradiplomacia y la neoliberalización de la ciudad como una oportunidad de construir soluciones en torno a sus desafíos urbanos. Actualmente, Medellín cuenta con una estructura institucionalizada de cooperación descentralizada y una política pública de cooperación.

La Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana (ACI)

Los antecedentes que presidieron la creación de una estructura formal de cooperación en Medellín se relacionan con el interés de la administración local por instrumentalizar e institucionalizar las iniciativas de cooperación que se venía realizando "individualmente" por instituciones del sector social y académico; y por vincularse de una manera más activa en los proyectos de desarrollo cooperativos que ya se estaban llevando a cabo entre ciudades de todo el mundo para la década de 1980.

Antes de la creación de la ACI, ya se destacaban algunas iniciativas de cooperación en Medellín, por ejemplo, Paisajoven (1994), corporación conformada por 46 entidades que trabajaban con jóvenes en Medellín y era co-financiada por la GTZ de Alemania (Girardo y de Ibarrola, 2004) o el programa integral de mejoramiento de barrios subnormales (Primed) de 1997, igualmente financiado por el gobierno alemán por medio del Banco KFW, que favoreció la integración entre el sector público y privado, tanto en gestión como en ejecución (Sánchez & Gutiérrez, 2014).

Es así como mediante el Acuerdo 73 del 2001, el Concejo de Medellín autorizó a la Alcaldía la creación una institución que oriente la gestión eficaz de cooperación descentralizada y aporte a la calidad de vida en la ciudad, dando paso al surgimiento de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín como consecuencia de la asociación entre la Alcaldía de Medellín, Empresas Públicas de Medellín, Área Metropolitana de Valle de Aburrá y Empresas Varias de Medellín (ACI, 2018). Sin embargo, no fue sino hasta el año 2004 cuando se incluyó a la ACI como una institución trasversal en el plan de desarrollo de la ciudad (Alcaldía de Medellín, 2004). Las líneas temáticas de la ACI son el desarrollo económico, ecociudad e innovación digital, desarrollo social, gobernanza y construcción de paz, transformación educativa y cultural y Medellín ciudad de conocimiento e innovación:

La ACI ayuda a fomentar centros de innovación y atracción de empresas en la ciudad de Medellín que permitan el fortalecimiento económico y la generación de empleo calificado, así como establecer alianzas de cooperación que faciliten la consolidación de las apuestas de desarrollo de la ciudad y la región en seguridad y convivencia, gobernabilidad y fortalecimiento institucional, construcción de paz, educación y cultura, medio ambiente, emprendimiento e innovación. (Proyecto AL-LAS, 2016, p. 60)

Esta institucionalización de la cooperación es de gran relevancia porque, como señalan diversos autores, toda vez que una entidad subnacional cuenta con una estructura formal encargada de las relaciones internacionales está en capacidad de ejecutar orgánicamente tanto las políticas de promoción, como las políticas de cooperación descentralizada (Calvento et al., 2014; Calvento y Rolandi, 2015; Cornago, 2018; Kuznetsov, 2014; Lachapelle y Paquin, 2005; Martínez, 2018; Milani y Ribeiro, 2011;Scholte, 2005;Senhoras, 2009; Zeraoui, 2016 y Zeraoui y Rey, 2016).

La política pública de cooperación internacional de Medellín y el Área Metropolitana

Vargas (2014) sostuvo que la trascendencia y pertinencia de la política pública de cooperación de Medellín radica en dos factores. En primer lugar, antes de la creación de la ACI, los esfuerzos de instituciones que recibían recursos de la limitada cooperación descentralizada que se llevaba a cabo, evidenciaba desconexión entre sus propósitos y el impacto real generado en las poblaciones locales y, en segundo lugar, según:

el seguimiento hecho por la misma agencia pudo detectarse que la agenda de cooperación internacional de la ciudad y del departamento (Antioquia) estaba supeditada a la sumatoria de prioridades de los gobiernos y organizaciones cooperantes, lo que llevó a que la gestión, desde lo local se considerara reactiva y no planificada. (p. 146).

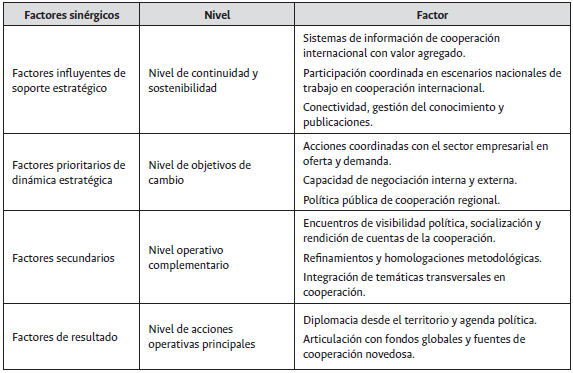

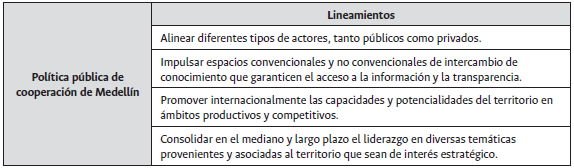

De esta manera, en el 2011 surge la Política Pública de Cooperación de Medellín como un marco legal e institucional para orientar la actuación de la ACI y, por lo tanto, como un mecanismo ad hoc para promover el incremento de las capacidades institucionales, el fortalecimiento de la gobernanza local y la consolidación de recursos financieros y técnicos provenientes de la cooperación descentralizada en el mediano y largo plazo. Con este propósito, se establecieron los factores sinérgicos (tabla 1) y los lineamientos (tabla 2), que no solo guían la política pública de cooperación, sino que la dotan de sostenibilidad. Una muestra de esto fue la canalización de los recursos de cooperación en el proceso de intervención del cerro de Moravia que tuvo lugar, precisamente, en marco de esta política pública. Por último, se destaca que Medellín fue la primera ciudad del país que evidenció la necesidad de formular una política pública de cooperación internacional (Vargas, 2014).

Tabla 1 Factores sinérgicos para el fortalecimiento de una plataforma de cooperación internacional para el desarrollo de Medellín

Fuente. Elaboración propia a partir de la información disponible en ACI (2011, p. 32).

Tabla 2 Lineamientos de la política pública de cooperación como pilar estratégico de desarrollo

Fuente. Elaboración propia a partir de la información disponible en ACI (2011, p. 15).

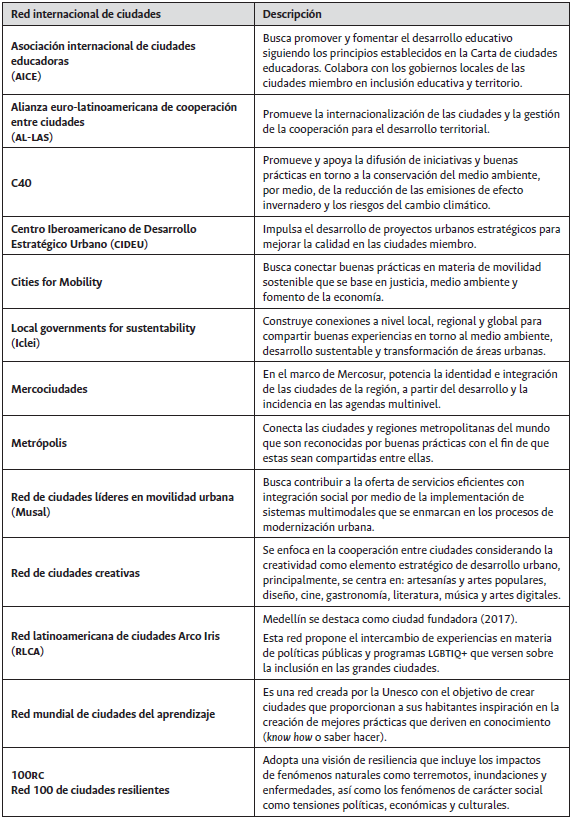

Como resultado de este esfuerzo institucional, Medellín ha tenido grandes aliados como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Ayuntamiento de Barcelona, la Agencia Española de Cooperación (AECID), la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y la Organización de las Naciones Unidas-Hábitat (ONU-Hábitat) con los cuales llevó a cabo alrededor de 120 proyectos entre el 2004 y el 2016, estos se enfocaron en diferentes sectores como educación, movilidad, cultura ciudadana, mejoramiento integral de barrios periféricos, inclusión social, etcétera (Duque, 2020). En particular, el proyecto de transformación urbana del "Morro" de Moravia se inscribe en una larga relación establecida entre Medellín y Barcelona como ciudades hermanas. Actualmente, Medellín pertenece a 13 redes de ciudades (tabla 3), ha firmado 24 acuerdos de hermanamiento y ha recibido 1606 delegaciones que conocieron las buenas prácticas de Medellín entre 2012 y 2020 (ACI, 2020).

La justicia espacial en la agenda de la cooperación descentralizada

La cooperación descentralizada tiene como propósito la transferencia y el intercambio de conocimientos, asistencia técnica y recursos que le permitan a las ciudades dar respuesta a grandes desafíos relacionados con la disminución de la pobreza, el desarrollo sostenible o la desigualdad urbana (Bontenbal y van Lindert, 2011). Recientemente, los debates sobre la desigualdad o la inequidad en el desarrollo urbano han derivado en aproximaciones conceptuales como la de justicia espacial (Salamanca, Barada y Beuf, 2019). Este concepto, tiene sus raíces en planteamientos filosóficos como la teoría de la justicia de John Rawls, el derecho a la ciudad de Henri Lefebvre y la justicia social territorial de David Harvey (Santana, 2012), sin embargo, durante las últimas dos décadas la justicia espacial ha cobrado especial relevancia, de un lado, por su potencial teórico-explicativo para el estudio de las dinámicas urbanas contemporáneas asociadas al aumento de la pobreza y la desigualdad urbana, y de otro, como fundamento para la acción política, considerada desde una perspectiva amplia.

En el ámbito latinoamericano se ha dado un valioso proceso de reconceptualización de la justicia espacial sustentado en las particulares contradicciones, inequidades y desigualdades que tienen lugar en la región y se hacen especialmente evidentes en las ciudades (Salamanca, Barada y Beuf, 2019). En este sentido, Salamanca y Astudillo (2018) definieron la justicia espacial como:

el conjunto de configuraciones socioespaciales, en un lugar y tiempo determinado, a través de las cuales se condiciona y establece la distribución de los beneficios y los perjuicios del desarrollo en un grupo social dado, y se establecen las oportunidades de acceder o no a los mecanismos (sociales, políticos, económicos, entre otros) para la producción o reproducción de dichas configuraciones socio-espaciales. (p. 1)

Esta perspectiva, al considerar las diferentes dimensiones de las configuraciones socioespaciales (in)justas, pone de manifiesto que la justicia espacial no tiene que ver solamente con la falta de acceso a servicios y equipamientos urbanos, sino que en la medida en que alude también a las asimetrías de poder en el espacio, la justicia espacial debe considerar el acceso a los espacios de decisión política sobre la ciudad y otorgar un papel activo a la ciudadanía más allá de su condición de beneficiarios. De otro lado, el carácter político de la justicia espacial indica que las desigualdades y las injusticias espaciales no son dinámicas naturales ni producto del azar, sino que son resultado de procesos sociales, económicos y políticos. Esta cuestión es especialmente relevante porque indica, por ejemplo, que la acción del Estado, a través de la planeación y las políticas públicas, es determinante en la generación o disminución de las desigualdades socio-espaciales (Leibler y Musset, 2010).

Este planteamiento se articula con las discusiones sobre la justicia espacial en el ámbito latinoamericano, donde la gubernamentalidad y las políticas territoriales ocupan un lugar central. La justicia espacial ha operado como un marco para el análisis de las políticas públicas relacionadas con urbanismo y gestión del suelo, acceso a servicios y equipamientos o planificación urbana en general. Se parte del hecho de que estas políticas suponen un tratamiento diferencial de los espacios que se traduce en la intervención e inversión en determinados lugares en detrimento de otros. En ocasiones, estas decisiones se sustentan en criterios de orden estratégico asociados, por ejemplo, a la competitividad de las ciudades relacionada con la cohesión o la equidad territorial (Salamanca, Barada y Beuf, 2019).

En el contexto de Medellín, a comienzos de la primera década del siglo xxi, la ciudad aún arrastraba con el estigma de ser considerada la ciudad más violenta del mundo y enfrentaba graves problemas de pobreza y desigualdad, que resultaban especialmente críticos en algunos sectores y comunas de la ciudad, como la zona norte en donde se encuentra el barrio Moravia.

Por esta situación, la administración de la ciudad implementó una serie de políticas en materia de espacio público, movilidad, equipamientos públicos y recuperación medio ambiental focalizadas en las comunas que presentaban los más bajos indicadores de calidad de vida. Este conjunto de políticas ha sido denominado de manera genérica como urbanismo social. Una estrategia de intervención urbana que buscaba saldar la deuda social acumulada con los sectores más pobres y marginados del desarrollo en la ciudad. En este sentido, estas políticas y las transformaciones territoriales derivadas de su puesta en marcha han sido consideradas como un avance hacia la equidad y la justicia espacial de la ciudad (Liebler y Musset, 2010; Navarrete, Ángel y Donovan, 2014 y Duque, 2015).

Algunas de estas políticas, como la recuperación del "Morro" de Moravia, se han desarrollado en el marco de acuerdos de cooperación descentralizada (Duque, 2020). Desde esta perspectiva, la cooperación descentralizada como política pública -que, apuesta por disminuir la pobreza, la desigualdad urbana y contribuir al desarrollo sostenible- se constituye en un potente mecanismo de diálogo, generación de recursos (no solo económicos) e intercambio de conocimiento entre diferentes actores sociales, institucionales, técnicos y académicos para avanzar en la ruta hacia la justicia espacial.

Recuperación socio-ambiental del "Morro" de Moravia

El "Morro" de Moravia era un cerro conformado por residuos sólidos depositados allí sin control alguno y por la presencia de personas y familias dedicadas al reciclaje informal de materiales, que se asentaron allí entre las décadas de 1980 y 1990, marcando el inicio de un conflicto de orden socio espacial y ambiental. Según la información proporcionada por el censo realizado en 2004 en el marco del Proyecto de intervención integral de Moravia y su área de influencia de la Alcaldía de Medellín, se determinó que, sobre 10 hectáreas y una montaña de 35 metros de altura constituida por 1.5 millones de toneladas de desechos, vivían 2224 familias en graves condiciones de hacinamiento, precariedad y exposición permanente a gases tóxicos y lixiviados4 (Montoya et al., 2011).

Desde la década de 1980 el "Morro" de Moravia se convirtió paulatinamente en un botadero de basura a cielo abierto5 que recibía desechos, tanto domésticos como hospitalarios, industriales y comerciales; lo cual, rápidamente, se convirtió en una problemática ambiental, social y de salubridad que sobrepasó los controles establecidos por la administración local.

Francisco Ramírez, habitante del barrio Moravia declara "Una montaña de basura. En ese entonces no era una montaña, era un llano lleno de lagunas, tomateras, escombros [...] Se fue creando una montaña donde había mucha gente que vivía de esta basura". (Secretaría Distrital del Medio Ambiente, 2016)

De esta manera, familias en busca de una oportunidad laboral se asentaron en el basurero y se dedicaron al reciclaje. Después de los estudios realizados por la Alcaldía de Medellín en el periodo 2004-2008, el Ministerio del Interior declaró el territorio de Moravia como zona de calamidad pública, lo que permitió la evacuación y reubicación de estas familias.

"Mi mamá llegó aquí al basurero de Medellín fue por coincidencia y necesidad [...] Era analfabeta y la única oportunidad que se vio viable fue la de reciclar dentro del basurero" afirma Judy Echavarría, líder comunitaria, miembro del grupo Jardines Comunitarios de Moravia. (UAB-Unesco, 2012)

Se establecieron vínculos de cooperación internacional con el fin de fortalecer el proceso de transformación, dado que la administración local requirió apoyo tecnológico y conocimiento especializado en los aspectos necesarios para la recuperación integral del "Morro".

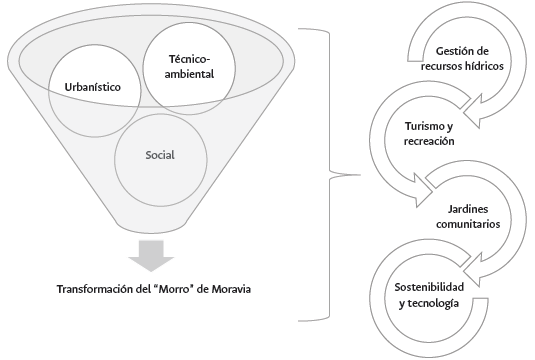

En 2005 inició la recuperación del cerro de Moravia mediante el Plan parcial de mejoramiento integral del barrio Moravia 2005-2011, que se conocería posteriormente como el macroproyec-to de Moravia llevado a cabo entre la Cátedra Unesco de Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña y la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, el Ayuntamiento de Barcelona, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana (ACI).La recuperación del "Morro" de Moravia se realizó a partir de tres dimensiones: urbana, técnico- ambiental y social (figura 1). La dimensión urbana incluyó tanto de la conversión del espacio intervenido en un referente de recreación y entretenimiento como el desarrollo de un marco legal que asegurara la sostenibilidad del espacio transformado (Montoya et al., 2011). Este proceso de conversión incluyó la instalación de 5168 m2 de superficie de fitorremediación para recuperar el suelo, así como aproximadamente 42 especies de plantas y 95 macetas jardineras que conformaron la recuperación paisajística del "Morro". De acuerdo con una de las habitantes:

El barrio ha tenido un cambio espectacular en cuanto a lo físico. Este cambio de nuestro barrio nos ha permitido que vengan muchas personas de muchas partes de la ciudad y del mundo [...] que vienen a ver la experiencia que nosotros aquí. Como líderes y lideresas, hemos tenido la oportunidad de hacerla realidad" manifiesta Elsy Torreglosa, líder comunitaria de Moravia. (Secretaría Distrital del Medio Ambiente, 2016)

Fuente. Elaboración propia a partir de Montoya et al. (2011).

Figura 1 Dimensiones estratégicas en la recuperación del "Morro" de Moravia

Por su parte, la dimensión técnico-ambiental se concentró en gestionar correctamente los recursos hídricos debido al alto nivel de toxicidad química para los habitantes de Moravia y la precaria gestión de aguas, utilizando instalaciones de drenaje y alcantarillado diseñadas por la Cátedra Unesco de Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña en colaboración con la Universidad Aarhus de Dinamarca y construidas por la Universidad de Antioquia. Estas instalaciones se constituyen de los sistemas franjas vegetadas o buffer strip y humedales construidos (Montoya et al., 2011).

Este sistema se dividió en dos partes principales con el fin de tratar los lixiviados; el sistema buffer strip se denomina: A y los humedales construidos: B. La parte A corresponde a un pretratamiento de los lixiviados en el que las plantas disminuyen la cantidad de agua, ya que absorben una parte de ella y retienen algunos de sus contaminantes, así los lixiviados pasan por un sistema de drenaje que los lleva de manera ordenada por un mismo conducto hacia el tanque de tratamiento primario donde se realiza el proceso de sedimentación y, finalmente, la parte B corresponde al tratamiento de estos lixiviados que quedaron del pretratamiento en la parte A pasan a los humedales construidos y se realiza la remoción de la carga contaminante (metales pesados) a través de especies vegetales.

De igual manera, desde que las familias se empezaron a asentar en el "Morro", consideraron prioritario establecer, según sus capacidades, un sistema adecuado de gestión del recurso hídrico y aguas residuales. Posteriormente, esto también se convirtió en una prioridad para el proyecto de recuperación del "Morro".

"No teníamos por donde sacar las aguas sucias, las aguas residuales de las casas, entonces iniciamos con un proyecto de hacer el alcantarillado del barrio [...] hoy mantengo enamorada del espacio de la cocina, del baño, del lavadero y del lavaplatos porque en Moravia teníamos solo el lavadero para todo" enuncia María Consuelo Girado, líder comunitaria de Moravia. (Secretaría Distrital del Medio Ambiente, 2016)

Igualmente, se construyó un invernadero de 1000 m2 para el cultivo y la comercialización de diferentes clases de plantas, soportado por un sistema de riego y aspersores que funcionan a través de motobombas y energía solar y se abastecen de aguas lluvias.

Por último, la dimensión social hace parte fundamental de la recuperación y transformación del "Morro" de Moravia. Los jardines comunitarios y los jardines identitarios fueron un mecanismo de vinculación de los habitantes del barrio en el proceso de renovación paisajística y ambiental de Moravia, empleando actividades que implicaron la participación activa de la población local alrededor de la jardinería, promoviendo la cohesión social y la identidad territorial (Montoya et al., 2011).

Con el proyecto "Moravia florece para la vida" se realizó la sensibilización de la comunidad para hacer parte de los jardines comunitarios. De acuerdo con Jorge Montoya, director de Investigación de la Universidad Tecnológica:

En las actividades de viverismo participan en lo que es la reproducción de plantas [...] ese trabajo se acompaña desde la universidad, entonces tenemos personas de Universidad Politécnica de Cataluña que vienen a trabajar durante todo un periodo de tiempo en Moravia como profesores invitados. (UAB, 2012; Unesco, 2012)

Específicamente, la siembra de los jardines, además de constituir la recuperación paisajística, cumplió un papel restaurador en el sentido biológico, ya que las parcelas de fitorremediación, por medio de la capacidad de las plantas, extrajeron los contaminantes del suelo.

Alrededor de esto se creó el Grupo Jardines Comunitarios de Moravia, en el cual la comunidad participaba y creaba lazos de cooperación entre sí, de sentido de pertenencia, arraigo y cohesión social.

"La parte de jardines comunitarios nos ha enseñado a nosotros que tenemos que ayudar a cuidar el medio ambiente, y desde allí nosotros hemos aprendido, tanto en el grupo como en la comunidad, ha apropiarnos del aspecto verde, de lo que es tener plantas en el barrio" puntualiza Elsy Torreglosa, líder comunitaria y miembro del Grupo Jardines Comunitarios de Moravia. (UAB, Unesco, 2012)

El proyecto "Moravia florece para la vida" incluyó la capacitación de habitantes del barrio Moravia en jardinería certificada, este fue seleccionado en 2015 por la Fundación Corresponsables de España como ganador del Premio Corresponsable; premio entregado a las iniciativa más innovadoras y sostenibles en el ámbito de la responsabilidad social empresarial en Iberoamérica. De igual manera, en 2017 ganó el Premio Orbe Innoverde otorgado por la Cámara de Comercio de Infraestructura de Francia-Colombia.

La recuperación socioambiental del "Morro" de Moravia se constituye en un referente internacional. En primer lugar, como ejemplo de cooperación descentralizada en la medida en que en el desarrollo del proyecto confluyeron actores diversos; la intervención de gobiernos urbanos (Ayuntamiento de Barcelona y Alcaldía de Medellín) y otros actores como la Agencia Española de Cooperación, la ACI y diferentes universidades (Universidad Politécnica de Cataluña, Universidad de Antioquia, Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia y Universidad de Aarhus en Dinamarca). Este proyecto tuvo como ejes centrales: la transferencia e intercambio de conocimiento, así como la asistencia técnica en torno a aspectos técnico-ambientales y la construcción de capacidades, esta última fue dirigida fundamentalmente a los líderes del barrio Moravia.

En segundo lugar, se trata de un proyecto innovador que apostó por la transformación del "Morro" desde una perspectiva integral que, además de recuperar el suelo y proteger la salud pública, incluyó la participación activa de los pobladores del barrio y buscó generar beneficios sociales y económicos para la población.

Conclusiones

En este artículo se ha analizado la creciente importancia de la paradiplomacia en general -y de la cooperación descentralizada en particular- en la configuración de nuevos escenarios de juego e interacción para los gobiernos urbanos. Se planteó que como consecuencia de la creciente globalización y los vacíos en la gobernanza estatal, la paradiplomacia surgió como una expresión de diplomacia local y autogestión de las ciudades desde la óptica de la gobernanza multinivel, que concedió a las entidades subnacionales el carácter de nuevos actores en el sistema internacional con el propósito de favorecer proyectos de desarrollo sostenibles, competitivos e innovadores a través del establecimiento de redes y alianzas de cooperación descentralizada.

En este sentido, la ciudad de Medellín se ha destacado como referente en el ámbito de la cooperación descentralizada durante las dos últimas décadas. La Alcaldía de Medellín priorizó el diseño y fortalecimiento de su actividad paradiplomática desde finales de la década de 1990 y principios de la década de los 2000 al incluirla en el plan de desarrollo de la ciudad en 2002 como una línea estratégica, consideración que se ha mantenido de forma continuada hasta la actual administración. Así mismo, a través de la creación de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín (ACI) y el diseño de una política pública de cooperación, Medellín ha cooperado tanto con organismos internacionales de diversa naturaleza como con otras ciudades y ha participado en acuerdos de carácter bilateral y multilateral alrededor de múltiples temáticas y sectores.

En este trabajo se tomó como referencia el proyecto de transformación del "Morro" de Moravia, desarrollado en el marco de una amplia agenda de cooperación entre las ciudades de Medellín y Barcelona que han involucrado a diferentes actores e instituciones. Las relaciones entre las dos ciudades tienen una larga trayectoria que se han forjado con el propósito de fomentar tanto el liderazgo de las dos ciudades como el fortalecimiento de la gobernanza glocal (considerando el nivel de complejidad de la incidencia de lo global en lo local y viceversa) y la participación de diferentes actores sociales e institucionales como centros educativos, ONG, entidades culturales, etc.

Ahora bien, el balance socioespacial generado por la intervención en el "Morro" de Moravia se relaciona con el mejoramiento de la calidad de vida de las personas que estaban directa e indirectamente afectadas por las lógicas sociales, ambientales y de salubridad que representa un basurero a cielo abierto en medio de la ciudad. Puede afirmarse que tanto la paradiplomacia como la cooperación descentralizada ejercida por Medellín funcionaron como plataformas estratégicas para impulsar y aportar a la construcción de justicia socioespacial en el barrio Moravia, en tanto, los desequilibrios territoriales fueron intervenidos y mitigados a través de la acción política y social. No obstante, es preciso señalar que no se trata de un proceso totalmente consolidado, pues ha sido una apuesta paulatina que ha permitido entre ver sus resultados y efectos en el mediano y largo plazo. Muestra de esto es que aún persisten los tratamientos de regeneración del suelo y es posible encontrar algunas familias asentadas en el espacio del "Morro". Por último, con este trabajo se alienta a profundizar en el estudio de la paradiplomacia, ya que se percibe como una alternativa viable para el desarrollo local de las ciudades. También es importante pensar que tanto una estructura formal -encargada de establecer los contactos transfronterizos de la ciudad- como una política pública de cooperación -que oriente su actuación- fungen como instrumentos clave para consolidar una estrategia de internacionalización efectiva de las metrópolis que contribuya a responder a los desafíos que enfrentan en materia de pobreza, desigualdad y sostenibilidad.