Introducción

Colombia es un país de alta complejidad en materia fronteriza, en la medida que comparte fronteras terrestres con cinco países (Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador y Panamá) y fronteras marítimas en dos océanos, con nueve (Venezuela, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua y República Dominicana).

El país tiene 6342 km de fronteras terrestres (con Venezuela 2219 km, Brasil 1645 km, Perú 1626 km, Ecuador 586 km y Panamá 266 km) y 950 000 km2 de límites marítimos (589 560 km2 en el mar Caribe y 339 100 km2 en el océano Pacífico). No obstante, autores como Gómez (2002) sostienen que Colombia ha perdido cerca del 50 % de su territorio terrestre y marítimo desde su conformación como país, por razones políticas, económicas, geográficas, diplomáticas, entre otras. Desde su reconocimiento como Estado soberano en 1830 hasta 2012, el país ha venido cediendo territorio continental y marítimo a favor de los países vecinos y en detrimento del territorio nacional (Patiño, 2010), una tendencia que parece estar corroborada por los más atentos observadores del fenómeno (tabla 1).

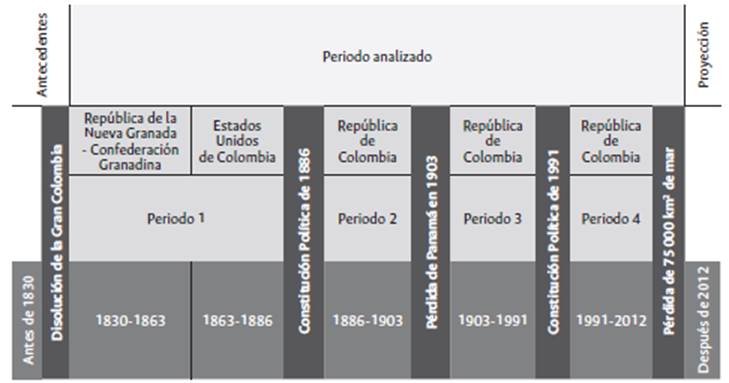

Tabla 1 Síntesis de la pérdida territorial en Colombia (1830-2012)

Fuente. elaboración propia con base en información oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (MRE).

Esta reconfiguración terrestre y marítima en Colombia durante los últimos dos siglos pone en riesgo la soberanía y control de su territorio2, lo cual, entre otros, se evidencia en el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Haya del 19 de noviembre de 2012, en la actual demanda presentada también por la República de Nicaragua en 2013 para extender su plataforma continental más allá de 200 millas3 y en la más recientemente fallada el 21 de abril de 2022, con un resultado agridulce para el país.

Como se observa en la tabla 1, Colombia ha tenido disputas territoriales con Brasil desde 1859, luego en 1867 y 1892; en el siglo XX en 1907 con el Tratado Cobo-Martins y finalmente en 1928 con el Tratado García Ortiz-Mangabeira.

Colombia cedió territorio a Perú en 1829, también en 1922 con el Tratado Lozano-Salomón y en 1934 con el Protocolo de Río de Janeiro. Por su parte, se comenzó a ceder territorio a Venezuela unos años después de la división de la Gran Colombia: en 1830, luego con el Laudo Arbitral en 1891, en 1922, en 1947 y finalmente en 1952 con la entrega de Cayos de Los Monjes en el Mar Caribe. A Ecuador le fue cedido territorio en 1830, en 1916 y en 1934. Panamá se separó de Colombia y proclamó su independencia per se el 3 de noviembre de 1903 y con el Tratado Vélez-Victoria de 1924 le fue cedida otra porción terrestre.

Finalmente, Colombia cedió a Nicaragua, además de los territorios de la costa de Mosquitia y Corn Island (archipiélago conformado por dos islas: Great Corn Island de 10 km2 y Little Corn Island de 2.9 km2, ubicadas a unos 70 km al este de la costa Caribe de Nicaragua), otros territorios en 1860, 1894, 1928 y en 2012 con el Fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, el cual le entregó a Nicaragua aproximadamente 75 000 km2 de mar territorial en el Caribe, que antes pertenecía a Colombia.

Una lectura rápida del tema muestra como el siglo XIX fue el de mayor transformación de los confines del territorio, seguido del siglo XX y el comienzo del siglo XXI. Lo anterior coincide con la conformación de los territorios, el acomodamiento de las fronteras terrestres y marítimas y la estabilización política, social, económica e institucional de los países4.

Intervención estatal

Los distintos gobiernos nacionales han realizado intervenciones públicas en las zonas de frontera en forma coyuntural a partir de planes y programas de corto plazo y han implementado acciones específicas cuando las problemáticas con países vecinos lo han ameritado5. Algunos ejemplos que muestran que el tema fronterizo es un asunto importante para Colombia son: problemas de orden público y seguridad en límites con Venezuela y Ecuador durante el 2007, ocasionados por la presencia y enfrentamientos con las guerrillas de las Farc-EP y ELN en las zonas fronterizas; fumigación en zona común con Ecuador en 2008; intervenciones económicas y sociales en San Andrés luego del Fallo de la CIJ de la Haya en contra de Colombia en 2012; cierre de la frontera con Venezuela por parte del país vecino en 2015; y flujo de migrantes venezolanos hacia Colombia entre 2016 y 20206.

En este sentido, el Gobierno Nacional ha respondido durante la última década a las problemáticas fronterizas a través de planes, programas y proyectos. Algunos ejemplos son: Plan de Consolidación Territorial (2004-2010)7, Plan Fronteras para la Prosperidad (2010-2014 y 2014-2018)8, Política de Defensa y Seguridad Democrática (2003-2010)9, Plan Maestro para San Andrés (2012-2014)10, Conpes 3805 de 2014, Conpes 3990 de 2020, decretos para la frontera colombo-venezolana de 201011 y los decretos de 2015 para enfrentar el cierre de la frontera desde Venezuela12, todos los cuales apuntan a mejorar y restablecer las condiciones de bienestar de los habitantes de frontera, pero respondiendo a situaciones particulares y eventos específicos, y no a una política de Estado frente a los confines del país.

Lo anterior a su vez ha generado consecuencias y efectos nocivos para el desarrollo de las fronteras, que se pueden resumir en la disminución del territorio continental y marítimo del país; desinstitucionalización; falta de credibilidad en el Estado; aumento de tráfico ilegal de mercancías, precursores y personas; y el aumento de problemas geopolíticos con países vecinos como Venezuela, Ecuador y Nicaragua. Estas situaciones muestran la importancia del tema para pensar la reconfiguración territorial del país, por lo cual se plantea la siguiente pregunta de análisis: ¿Cuáles son las razones históricas, de carácter político, institucional, diplomático y económico, que han causado la disminución del área territorial y marítima de Colombia entre 1830 y 2012?

La disminución del área territorial y marítima de Colombia entre 1830 y 2012 ha sido el resultado del desinterés, la debilidad institucional y diplomática, además refleja la carencia de políticas de Estado particulares para las fronteras y la falta de inversiones públicas y privadas en los territorios fronterizos.

Hitos temporales

Para analizar este proceso histórico de reconfiguración territorial en Colombia, es necesario hacerlo tanto desde la concepción de confín y su dimensión jurídica y política, como desde la concepción de territorio fronterizo y su dimensión económica y sociocultural.

El análisis de la transformación del territorio terrestre y marítimo de Colombia entre £ 1830 y 2012 evidencia las razones políticas, diplomáticas, económicas e institucionales que las causaron. Durante el periodo señalado se pueden identificar cuatro grandes temas: primero, las variaciones físicas del territorio fronterizo colombiano; segundo, los cambios en la normatividad, acuerdos, tratados bilaterales y multilaterales de Colombia con sus países vecinos, en lo relativo a los confines terrestres y marítimos; tercero, las escasas inversiones, así como la reducida estrategia de soberanía y seguridad fronteriza colombiana durante los siglos XIX al XXI13; y cuarto las cesiones territoriales con los países fronterizos terrestres y marítimos.

La periodización de un arco temporal tan amplio requiere el análisis de hitos temporales historiográficos, donde se cotejen periodos con cambios institucionales y normativos, tal y como se muestra en la figura 1.

El análisis de un arco temporal amplio (1830-2012) no está exento de dificultades, opiniones diversas y eventos particulares que bien podrían dividirse en muchos más periodos de los propuestos. Aun con lo anterior, puede referenciarse un primer periodo entre los años 1830 y 1886, con una subdivisión interna en 1863. Durante este periodo las diferentes constituciones políticas fueron fundamentales en el proceso de acogimiento del concepto territorial fronterizo. La Constitución de 1863 fue la más federativa que tuvo el país y, por el contrario, en 1886 se redactó la constitución más centralista, que estuvo vigente por más de cien años en Colombia, hasta 1991. Durante este primer periodo, las fronteras no fueron protagonistas en ningún aspecto para el país y solo se mencionaron en las cartas políticas, muy superficialmente, para denotar temas de límites, seguridad y servicio exterior.

El periodo entre 1886 y 1903 fue un ciclo de menos de dos décadas que marcó al país, primero con la nueva carta política que cortó de tajo los atisbos federalistas de una Nación incipiente, y después con los enfrentamientos internos que provocaron una de las más arreciadas guerras internas entre 1899 y 1902. Los efectos negativos que tuvo la Guerra de los Mil Días para el desarrollo del territorio derivaron finalmente en el mayor descuido de los espacios fronterizos que, posteriormente, concluyó con la separación de Panamá y sus respectivas implicaciones políticas, institucionales y económicas. Cabe señalar, que la separación fue un duro golpe para la consolidación territorial del país y generó divisiones al interior de los gobiernos subsiguientes en materia política, económica e institucional.

Entre 1903 y 1991 también ocurrieron diferentes eventos fundamentales y determinantes para la historia del país. El primero fue la culminación de la Hegemonía Conservadora en 1930; el segundo, fue la guerra entre Colombia y Perú, desde el 1 de septiembre de 1932 hasta el 24 de mayo de 1933; y el tercero fue la fuerte ola de violencia en el país desde 1948 hasta prácticamente la declaración de una nueva Carta Política en 1991. Estos cerca de noventa años en la historia del país estuvieron marcados por una débil consolidación estatal, en los que autores como Patiño (2010) destacan que fue un periodo en el cual se modernizaron las problemáticas derivadas del siglo anterior.

En el periodo entre 1991 y 2012 el país le dio mayor importancia al tema fronterizo, a partir de la Constituyente de 1991 y hasta el 2012 con el último gran hito de estas dos décadas: el Fallo de la CIJ de noviembre de dicho año.

Cabe señalar que hay dos periodos adicionales que no fueron mencionados. El primero es el comprendido desde 1808 hasta 1830, donde ocurrieron un sinnúmero de acontecimientos fundamentales para el nacimiento y la configuración del Estado. El segundo corresponde al periodo entre 2012 hasta la actualidad, que permite avizorar los acontecimientos más recientes y coyunturales para las fronteras terrestres y marítimas del país, como el fallo de la ciu del 21 de abril de 2022.

La reconfiguración territorial fronteriza en Colombia inició en 1830, fecha en la cual el país comenzó su vida republicana después de las guerras independentistas (1808-1819); continúo con la separación de la Gran Colombia (1829-1831) que representó un duro golpe para la Nueva Granada; y culminó en el 2012 con la última cesión territorial marítima del país ante Nicaragua.

Durante estos cerca de 180 años ocurrieron acontecimientos de gran importancia como las guerras de independencia, las constituciones regionales, la conformación y disolución de la Gran Colombia, el inicio del bipartidismo en el país, las tensiones políticas entre el centro y los poderes regionales, los innumerables conflictos internos, la configuración del país como un Estado federado, la centralización política y la descentralización administrativa, la separación de Panamá como un duro golpe por la pérdida del departamento más importante para el futuro del país, las dos confrontaciones internacionales con Perú, las hegemonías conservadora y liberal, la llamada época de la violencia en el país, las pérdidas territoriales y marítimas como los cayos de Los Monjes en 1952, así como el significado de la pérdida del mar territorial que circunda a la isla archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, entre otros grandes sucesos nacionales.

Evolución teórica

El marco teórico y la evolución del concepto fronterizo parten de una revisión bibliográfica y conceptual de las principales corrientes de pensamiento que estudian las fronteras, es un análisis inter alia entre la historia y la historiografía de la epistemología y la evolución fronteriza. El enfoque teórico se desarrolló a partir de las obras de Friedrich Ratzel, Frederick Jackson Turner, Jean Gottman y Michel Foucher, además de los conceptos más recientes que definen el tema fronterizo14.

Lo anterior está transversalizado por el concepto del institucionalismo como escuela de pensamiento económico, que cuenta con una perspectiva interdisciplinaria que define elementos teóricos para el andamiaje conceptual del estudio de las fronteras en Colombia. Por estas, entre otras razones, las fronteras de los territorios no son estáticas, rígidas ni inamovibles; son dinámicas, tienen elongaciones a lo largo de su historia y se asemejan con amebas que cambian su configuración en el transcurso del tiempo15.

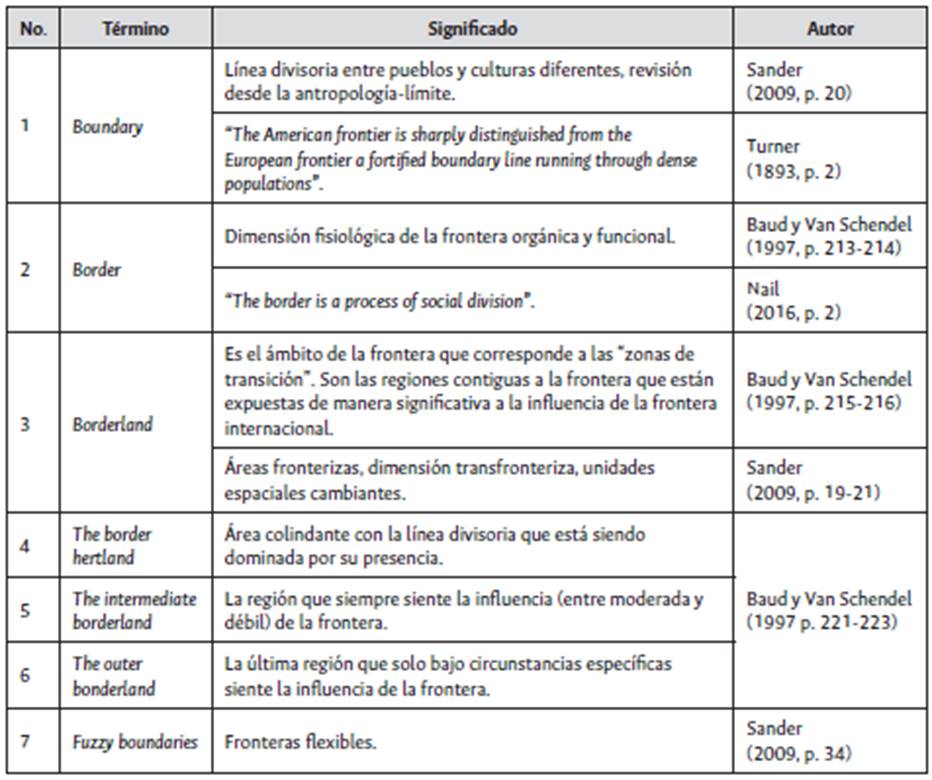

Las fronteras tienen distintas configuraciones territoriales. En algunas ocasiones se analizan como bordes, límites, demarcaciones e incluso muros construidos para marcar los territorios. Otros tipos de fronteras son elementos naturales como ríos, lagos, lagunas, montañas, que sirven para delimitar los territorios. La evolución del concepto ha permitido diferentes matices en el mundo, que van desde la integración de bloques continentales como Europa hasta la demarcación de nuevas fronteras supervigiladas como en EE. UU. Frente al significado de los conceptos borders, boundary y borderlands, cabe señalar lo descrito por autores como Turner (1893, 1987), Baud y Van Schendel (1997) y Sander (2009), sintetizados en la tabla 2.

Tabla 2 Conceptos boundary, border, borderland

Fuente: elaboración propia con base en referencias citadas.

De lo anterior se puede concluir que el significado de boundary, borders y borderlands es diferente; no obstante, todos hacen alusión a los confines de los territorios mencionados por Vangelista (1998, 2018). Mientras que boundary corresponde a la división cultural por la línea fronteriza, border significa el límite físico entre los territorios y borderland hace referencia al área o región contigua al límite territorial fronterizo.

Algunas corrientes de pensamiento señalan que la palabra frontera se comenzó a utilizar en el siglo XI, otras lo mencionan sobre los siglos XV y XVI, pero su desarrollo más concreto se presentó sobre el siglo XIX con autores como Ratzel, Turner, Gottmann y Foucher, pertenecientes a escuelas de pensamiento europeas y norteamericanas.

La frontera ha servido a lo largo de la historia para evidenciar los límites de los territorios, los confines sobre los cuales tenían poderes los imperios y los mismos conquistadores. Dentro de la literatura que más contribuye al estudio de las fronteras, están las obras de las escuelas de pensamiento historiográfico fronterizo indicadas anteriormente.

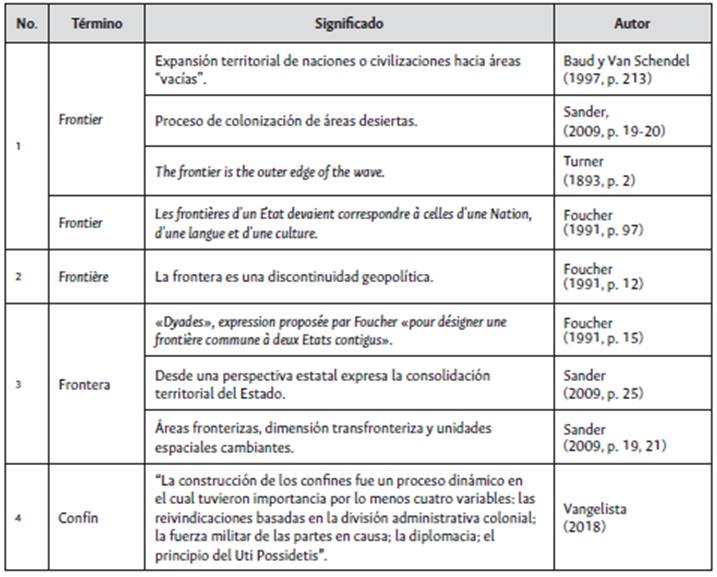

En complemento a lo anterior y frente al significado de los conceptos fronterizos, la tabla 3 reúne lo que plantean Baud y Van Schendel (1997), Sander (2009), Turner (1893, 1987), Foucher (1991, 2016) y Vangelista (1998, 2018).

Tabla 3 Conceptos frontier, frontière, frontera y confín

Fuente: elaboración propia con base en referencias citadas.

Con lo anterior, la diferencia entre boundary, border, borderland y frontier, frontière, frontera, confín es clara. El confín de los territorios estudia el área desde el punto de vista geográfico, mientras que las fronteras o límites se utilizan en un sentido geopolítico.

Según Turner (1893, 1987), para los EE. UU. la frontera fue más un proceso de colonización, de expansión del territorio desde el Este hacia el Oeste, que implicó la conquista de territorios otrora vírgenes y poblados por aborígenes que fueron cediendo, o fueron extinguidos, ante la expansión civilizatoria de los nuevos colonos.

Para comprender y profundizar la evolución del concepto entre distintos territorios en el mundo, es necesario analizar los fundamentos y las nociones desarrolladas por los cuatro autores mencionados: Friedrich Ratzel (alemán), Frederick Jackson Turner (norteamericano), Jean Gottmann (francés), todos del siglo XIX, y más recientemente Michel Foucher (francés), del siglo XX, quienes son conocidos por conceptualizar y aportar elementos teóricos para la construcción de la temática en la historia y la geografía16.

La palabra frontera sirvió para delimitar los territorios entre quienes los gobernaban. De acuerdo con información historiográfica, el concepto fue un desarrollo de la geopolítica moderna y ha tenido diferentes significados, a veces como línea divisoria (boundary), otras como límite territorial (border), como borde y más recientemente como zona o región fronteriza (borderland).

En palabras de Vangelista (1979):

La frontera que se está estableciendo en estas conexiones múltiples no es simplemente una línea de demarcación geográfica, política o étnica, sino una zona territorialmente móvil cuyo movimiento está dado por el progreso de los procesos de población y la creación de un sistema relativamente productivo uniforme en toda la zona poblada. El límite considerado en estos términos existe hasta que cumple la función de no delimitar y cerrar el territorio, sino de acceder a un espacio abierto y disponible. (p. 77, traducción propia)

De acuerdo con la tesis de Turner (1893, 1987), la frontera se construyó entre los siglos XVII y XIX y evolucionó hacia la conquista por la necesidad de nuevos territorios para el desarrollo del país. Lo anterior lo corrobora Vangelista (1993, p. 62) a partir de tres momentos fundamentales: la conquista del territorio, el poblamiento de los nuevos territorios conquistados y la creación de un sistema de relaciones productivas que impulsaron el desarrollo territorial.

Las fronteras en las antiguas colonias españolas en América siguieron el principio del Uti Possidetis Iuris (del latín, "como poseéis de acuerdo con el derecho, así poseeréis"); sen-su contrario Brasil, colonia del Imperio luso que tenía el principio del Uti Possidetis de Facto, que supone la posesión material del territorio a partir de los Bandeirantes. En Europa las fronteras se definieron exprofeso mediante guerras. Por más de mil años el territorio europeo estuvo en constante movimiento; diferentes pueblos, grupos y etnias se desplazaban entre los territorios y se enfrentaron casi siempre por las tierras que dominaban unos y otros17.

La evolución del concepto fronterizo se ha robustecido en el tiempo: se pasó de hablar de línea geográfica y límite fronterizo a zona o región fronteriza (borderland), que involucra no solo la concepción política e institucional de los territorios18, sino que incluye la participación de los diferentes actores que hacen parte del territorio fronterizo. Las fronteras no son territorios fijos ni estáticos, son territorios vivos, dinámicos, permeables, que requieren el involucramiento institucional y poblacional para mejorar las condiciones económicas y sociales de sus pobladores.

Constitución del Estado

La configuración del Estado se puede entender a partir de tres elementos combinados: las instituciones y las fronteras, las constituciones políticas y los tratados diplomáticos, y la seguridad y soberanía de los confines territoriales.

La revisión histórica de los tiempos previos a la conformación de la República (1808-1830), así como un análisis historiográfico sobre la disolución de la Gran Colombia (1829-1831) y sus implicaciones sobre el país, muestran que los años previos a 1808 hasta 1819 fueron años de altísima convulsión y desasosiego en el Nuevo Reino de Granada. Se estaba definiendo la independencia del territorio nacional del Reino de España y, con ello, la conformación del Estado soberano y gobernado por sus propios habitantes.

Lo anterior fue el resultado de la situación política de los territorios y consecuencia del escenario político internacional, particularmente el europeo, donde Napoleón Bonaparte invadió España y tomó el control de prácticamente toda Europa, debilitando con ello al Reino de España y su poder sobre las colonias en América19.

Las guerras independentistas iniciaron en 1808 y concluyeron en 1819 (Patiño, 2010); no obstante, entre 1815 y 1819 España quiso reconquistar el territorio neogranadino con la campaña de Pablo Morillo quien, a sangre y fuego, intentó recuperar el territorio para que siguiera bajo el dominio español20.

Los confines territoriales no fueron protagonistas en estos enfrentamientos por varias razones, una de ellas era la distancia con los centros de poder político donde se definían las grandes decisiones para todo el territorio neogranadino. Sin embargo, estas áreas sirvieron para el tránsito de soldados y campesinos entre los territorios adyacentes, quienes apoyaron las independencias de la Corona española.

Durante el siglo XIX, particularmente desde 1830 y de manera importante hacia mediados y finales del siglo, el proceso de construcción del Estado colombiano fue determinante para la definición del territorio por gobernar y, con ello, la determinación de las fronteras territoriales del país21.

Constituciones políticas

Las constituciones políticas para el periodo 1831 a 1886 y desde 1886 hasta la Carta de 1991 permiten estudiar la evolución del tema fronterizo, encontrando que, en general, la mayoría de las cartas políticas desconocieron las fronteras del país, tanto las terrestres como las marítimas.

Las constituciones territoriales de Socorro (1810), Cundinamarca (1811), de la Confederación (1811), Tunja (1811) y Antioquia (1812) fueron las primeras constituciones y se denominan como las de la independencia. El tema fronterizo no se encuentra en ninguna de ellas. Posteriormente, en las constituciones de la Gran Colombia, iniciando por la de Villa del Rosario (1821); de la Gran Colombia (1830); y las constituciones de la Nueva Granada de 1831, 1832, 1843 y 1853, aparecen los primeros acercamientos al tema fronterizo, particularmente en temas relacionados con el servicio y el comercio exterior, además de las fuerzas militares que resguardaban el naciente territorio nacional.

Posteriormente surgieron las constituciones federales: la de la Confederación granadina (1858), la del Pacto de Unión (1861) y la de los Estados Unidos de Colombia (1863), considerada como una de las mejores cartas políticas que tuvo el país, pero que igualmente resultó muy avanzada e inaplicable para la época. Finalmente se instituyó la Carta Política de 1886 que centralizó al país y quitó fuerza a los incipientes poderes territoriales y con ello a los espacios fronterizos. Dicha Carta estuvo vigente hasta la promulgación de la actual Constitución Política de 1991.

El análisis de todas las constituciones políticas permite concluir que la temática fronteriza nunca tuvo un lugar preponderante entre los temas fundamentales de la norma de normas, únicamente se mencionaban temas limítrofes y en menor medida las relaciones internacionales. Solo hasta la Constitución de 1991 el tema fronterizo tuvo una mayor relevancia y desarrollo; no obstante, las brechas económicas, sociales, políticas e institucionales de las fronteras con el resto del país son tan grandes que aún es difícil lograr convergencia hacia el desarrollo.

La definición del Estado en América Latina y en particular en Colombia durante los siglos XIX y XX tuvo largos periodos de confrontación, primero externa con España y luego interna entre los territorios que no permitieron afianzar en corto tiempo la institucionalidad (Patiño, 2010). La constitución política de un país es el instrumento legal más importante que estructura la base gubernamental y el Estado. En este sentido y teniendo en cuenta que uno de los insumos fundamentales para esta investigación son las constituciones políticas de Colombia, se revisaron las dieciséis cartas políticas correspondientes al periodo 1810-1991. En cada una se analizó la información relacionada con el tema fronterizo, los límites territoriales, la soberanía y la defensa.

Tratados fronterizos

La definición territorial de las fronteras terrestres y marítimas en Colombia se realizó a partir de tratados limítrofes firmados con los países vecinos. La diplomacia colombiana, a diferencia de la diplomacia norteamericana y europea, jugó un papel pasivo en las relaciones internacionales con países de otros continentes y se limitó a establecer negociaciones con sus pares de países vecinos, sobre los límites territoriales y la búsqueda de acuerdos bilaterales a favor del desarrollo económico, social, ambiental, cultural e institucional (Kissinger, 2017).

Para el caso de los tratados bilaterales con las fronteras terrestres se cuenta con la siguiente información: el primer tratado bilateral se firmó con Perú en 1870; los siguientes países con los que se firmaron tratados fueron Venezuela en 1881, Ecuador en 1895, Brasil en 1907 y Panamá en 1924. Los tratados firmados con los anteriores países se extienden hasta el presente e impactan temas de seguridad, soberanía e incontables temas relacionados con las fronteras terrestres y marítimas. Cabe resaltar que Panamá es el último país fronterizo con el cual se firmó un tratado de límites, principalmente porque la separación de dicho territorio no se reconoció sino hasta abril de 1921 con la ratificación del Tratado Thompson-Urrutia.

Hasta el 2016, Colombia había firmado 366 tratados bilaterales con sus homólogos fronterizos terrestres (Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador y Panamá). Del mismo modo, se firmaron hasta el mismo año 80 tratados bilaterales con sus países fronterizos marítimos (Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Jamaica, Haití y República Dominicana), además de los que tienen la doble condición de ser terrestres y marítimos (Ecuador, Panamá y Venezuela).

Del anterior listado y en particular para las fronteras terrestres, 30 tratados (9 %) tienen relación directa con el tema limítrofe y fronterizo y los restantes 336 (91 %) con temas varios como cooperación comercial, seguridad, salud, educación, valijas diplomáticas, etc.22. Estos porcentajes reflejan el verdadero asunto de los tratados y la sensibilidad con la que se negociaron.

También se puede observar que los países con los que Colombia tiene mayor número de tratados relacionados con las delimitaciones fronterizas son Venezuela (12 de 72), Ecuador (10 de 95), Panamá (3 de 27), Brasil (3 de 106) y Perú (2 de 66). Lo anterior evidencia la importancia que han tenido estas fronteras en términos relativos para el país. Además, significa que la delimitación de las fronteras tanto con Venezuela como con Ecuador, 12 y 10 tratados respectivamente, tuvieron mayor trabajo que con los demás países.

Cesiones territoriales fronterizas

Las pérdidas o cesiones territoriales fronterizas del país para el lapso comprendido entre los años 1830 y 2012 confronta las tesis que argumentan lo contrario, particularmente desde la posición gubernamental o quienes fueron protagonistas de primera línea en la Cancillería colombiana como Julio Londoño Paredes (1973, 1975, 2015, 2017), Diego Uribe Vargas (2001) y Camilo Reyes Rodríguez, todos exministros de relaciones exteriores.

El Virreinato de la Nueva Granada o Virreinato del Nuevo Reino de Granada se erigió como entidad territorial, perteneciente al Imperio español del rey Felipe V, mediante Orden Real o Cédula Real del 27 de mayo de 171723, uniendo la Real Audiencia de Quito24, la Capitanía General de Venezuela y la Real Audiencia de Santa Fe (lo que hoy es Panamá, Colombia, Ecuador y Venezuela)25. Adicional a este Virreinato, estaban el Virreinato de Nueva España, conformado por México y Centro América; el Virreinato de Perú, formado por Perú y Chile; y el Virreinato del Río de la Plata, que lo conformaban Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia.

El Virreinato del Nuevo Reino de Granada tuvo tres periodos de vigencia: primero, entre 1717 y 1723, cuando por problemas económicos el Imperio español decide disolverlo; luego fue reinstaurado en 174026, hasta 1810 cuando comenzaron las gestas independentistas en América; y, finalmente, fue erigido de nuevo por el rey Fernando VII en 1816, hasta 1822 cuando definitivamente las independencias en América lograron su cometido de ser gobernados por autoridades propias.

Frontera con Venezuela

Según Julio Londoño (1975, 2017), antes de la campaña libertadora, tanto la Nueva Granada como la Capitanía General de Venezuela habían acordado que el fundamento legal del deslinde territorial sería el Uti Possidetis Iuris de 1810. En efecto, así sucedió, por lo cual dividieron la frontera en seis tramos: el sector de la Guajira, el sector de las serranías de Perijá y Motilones y Norte de Santander, el sector de San Faustino, el sector del río Táchira y el páramo de Tamá, el sector Arauca-Meta y el sector del río Orinoco y río Negro27.

El primero de los sectores delimitado fue el de la Guajira y fue uno de los más ampliamente discutidos por las delegaciones de ambos países. La particularidad en la Guajira era que delimitaba territorios pertenecientes al Virreinato de La Nueva Granada y a la Capitanía General de Venezuela. Fue entonces cuando el Laudo Español, después de más de diez años de estudio, más de 15 000 folios analizados y cerca de 300 mapas revisados, además de consultar a las comunidades in situ, señaló que el límite en la Guajira debía partir del mogote de Los Frailes. El mogote de los Frailes nunca sería identificado por la comisión demarcadora aceptada por ambos países, por lo cual acordaron que el sitio Castilletes sería el inicio de la frontera común terrestre, razón por la cual Venezuela quedó con parte de la península.

El segundo sector analizado en la frontera entre Colombia y Venezuela fue el de la serranía del Perijá y Motilones y el departamento de Norte de Santander. Esta parte fronteriza se divide en dos tramos, la serranía del Perijá y Motilones y el nacimiento del río de Oro y la desembocadura del río Grita en Zulia. "Finalmente, y luego de un debate de muchos años, el tratado de 1941 señaló como límite un curso intermedio que dividía la zona en dos sectores, el mayor de los cuales correspondió sin embargo a Venezuela" (Londoño, 1975, p. 15). De nuevo, lo señalado muestra una segunda pérdida territorial para Colombia, sin que ello demandara una nota diplomática de protesta.

El siguiente tramo de trabajo de la Comisión demarcadora fue en el sector de San Faustino, considerado por Londoño (1975) como uno de los más arduamente discutidos. El territorio incluía al río Táchira al oeste, al río Guarumito al este, la quebrada Don Pedro al sur y a los ríos Zulia y Grita al norte. Su ubicación estratégica se presentaba por la comunicación entre el río Zulia, San José de Cúcuta y San Cristóbal. "Los expertos árbitros suizos después de analizar cuidadosamente hasta qué lugares habían ejercido jurisdicción cada uno de los dos países en la zona, escogieron una línea que promediaba las dos aspiraciones, aunque dejaba un territorio mayor a Venezuela" (Londoño, 1975, p. 32).

El siguiente sector de demarcación fue el comprendido entre el río Táchira y el Páramo de Tamá. La Sentencia Real señalaba la frontera así: "Desde la quebrada Don Pedro en el Táchira, aguas arriba de este río hasta su origen, y de aquí por la serranía Paramo de Tamá, hasta el curso del río Oirá". Este sector no tuvo ninguna diferencia para la demarcación, ni antes ni después del Laudo Arbitral Español; sin embargo, el proceso de delimitación comprendido en el tramo Sarare-Arauca entregó un vasto territorio colombiano a Venezuela.

El tramo siguiente de demarcación conocido como Arauca-Meta tampoco estuvo exento de complicaciones en el proceso de delimitación. Londoño (1975) señala que:

Venezuela reconoció desde un principio que la frontera debía seguir por el río Oirá hasta su desembocadura en el Sarare y por este hasta el Arauca (por la laguna del Desparramadero), para pasar posteriormente al Meta y continuar por él hasta el Orinoco. (p. 35)

La comisión suiza, luego de un cuidadoso análisis de los antecedentes geográficos y jurídicos del asunto, resolvió fijar el Apostadero del Meta en la intersección del meridiano de la confluencia de los ríos Apure y del Masparro con el río Meta. El sitio señalado por los suizos, aunque no se ciñó a lo solicitado por Venezuela, sí favoreció ampliamente su pretensión. (p. 36)

En este sentido, se presentó un nuevo episodio de cesión territorial del lado colombiano a favor del venezolano, reconfigurando el territorio nacional en su frontera con el vecino país.

El último sector por delimitar fue en el río Orinoco y río Negro, tramo que se dividió en dos partes: la primera entre el Meta y Maipures y la segunda desde Maipures hasta la Piedra del Cocuy. Aunque las posiciones de ambos países fueron diferentes, prevaleció la colombiana por estar sustentada en la Cédula Real de 1768 y en una carta de septiembre de 1743. Por el contrario, el argumento venezolano era que había ejercido jurisdicción en la margen izquierda del río Orinoco con una misión católica, pero prevaleció para este caso el Uti Possidetis Iuris de 1810.

Para finalizar este breve análisis de la frontera colombo-venezolana, se transcribe el siguiente texto de Julio Londoño Paredes (1975):

Largo fue el proceso de delimitación de la frontera con Venezuela. Durante su desarrollo fue necesario acudir a dos árbitros y a un tratado. Podría decirse que Colombia "sacrificó" en aras del entendimiento, territorios en La Guajira (hasta el río Socuy), en el río de Oro (brazo noroeste), en el Arauca (entre el Sarare y el Arauca), en San Faustino (divorcio Faustino Riecito), brazo Casiquiare y Yavita-Pichimín. (p. 42)

Frontera con Brasil

La frontera entre Colombia y Brasil se remonta al descubrimiento de América por parte de los españoles en 1492. En dicha época, se estaban definiendo los territorios que les corresponderían a España y Portugal, que también era explorador28. Por esta razón, ambos países acudieron al papa Alejandro VI quien expidió la Bula Intercaetera del 4 de mayo de 1493, solo siete meses después de haber llegado Cristóbal Colón a las Antillas, en la que determinó el límite entre ambos reinos para su exploración.

La Bula decía, 100 leguas (500 km) al occidente de las islas de Cabo Verde y Azores. Sin embargo, como la realidad geográfica era diferente de lo establecido en la orden papal, el 7 de junio de 1494 el Tratado de Tordesillas, firmado entre los reinos de España y Portugal, reubicó la línea 270 leguas más de lo mencionado inicialmente, es decir, 370 leguas al occidente de las islas de Cabo Verde y Azores.

Al verificar que este nuevo límite tampoco reflejaba la realidad territorial, el 15 de enero de 1750 se firmó un nuevo tratado en Madrid entre España y Portugal, que señalaba la frontera específicamente desde la desembocadura del río Yavarí en el Marañón, hasta la boca más al occidente del río Caquetá y hasta el divorcio de aguas del Orinoco y Amazonas.

Posteriormente, se designó una comisión delineadora de lo mencionado en el tratado; sin embargo, en 1759, después de la muerte del rey de España Fernando VI, ambos países estuvieron de acuerdo en suspender dichas labores, así como desconocer el tratado de 1750. No obstante, el 1 de octubre de 1777 se firmó el Tratado de San Idelfonso que retomó lo descrito en el tratado de 1750, con un cambio que consistía en que a partir del Caquetá el límite no seguía por el divorcio Orinoco-Amazonas, sino que debería dejar las fundaciones portuguesas siempre y cuando no fueran más allá del Orinoco. El 11 de marzo de 1778 se firmó un nuevo tratado, complementario del anterior, denominado el Tratado de Pardo, con el fin de aclarar ciertos puntos del Tratado de San Idelfonso.

El 23 de octubre de 1851 Brasil suscribió un tratado de límites, comercio y navegación fluvial con Perú (Tratado Herrera-Ponte Ribeiro), reconociendo como límite una línea trazada entre Caquetá y Amazonas, y desconociendo los derechos de Colombia en el territorio. Brasil aprovechó la crisis colombiana, guerras civiles, para no negociar con el país. Hacia 1853 se firmó un tratado de límites y navegación entre Colombia y Brasil, siendo delegados Lorenzo María Lleras por Colombia y Miguel María Lisboa por Brasil, pero que el Congreso colombiano rechazó29. Adicional, el gobierno de los Estados Unidos había advertido que los tratados solo serían válidos si en las negociaciones limítrofes los países quedaban con riberas sobre el río Amazonas.

El 6 de mayo de 1904 la cancillería brasilera firmó un tratado con Ecuador (Tratado Tobar-Río Branco), para que se reconociera la línea Apaporis-Tabatinga como límite, al igual que en el tratado con Perú de 1851. Con este tratado Brasil logró desconocer a Colombia los territorios al oriente de la línea Apaporis-Tabatinga y la diplomacia colombiana no protestó. En 1907 acordó el límite entre la Piedra del Cocuy y la boca del Apaporis en el Caquetá, como lo había sugerido en 1869 su representante en Bogotá. Posteriormente, el 3 de septiembre de 1907, vino el Protocolo Eneas Martins-Alfredo Vázquez Cobo, en el cual se separó el arreglo de límites de la línea Tabatinga-Apaporis de la Apaporis-Piedra del Cocuy (República de Colombia, 1914, p. 155; Londoño, 2017, p. 133).

La definición de la frontera entre Colombia y Brasil presentó dificultades de carácter geográfico y político. La distancia entre Bogotá y la Amazonía era grande y los problemas internos en Colombia terminaron por debilitar la negociación y, con ello, el Gobierno cedió en las pretensiones y defensa del territorio. En consecuencia, los brasileros no ganaban el territorio con guerras, sino con invasiones a través de los Bandeirantes. Así culminó la delimitación con Brasil, cediendo vastos territorios al oriente de la línea Apaporis-Tabatinga que otrora fueron de Colombia.

Frontera con Perú

La base legal de la frontera inició el 20 de agosto de 1739 al erigirse de nuevo el Virreinato de la Nueva Granada y al asignarle jurisdicción hasta la Audiencia de Quito. Adicionalmente, en 1802 el Soberano expidió una disposición regia en la cual segregaba del Virreinato de Santa Fe y agregaba a la del Perú la Comandancia General de Maynas30, la cual configuraba el territorio entre la margen izquierda del río Yavarí hasta el río Caquetá o Yapurá.

El tratado entre Perú y Brasil de 1851 delimitaba sus territorios por la línea Apaporis-Tabatinga, disponiendo de territorios que correspondían a Colombia. "Sin embargo de nada valieron estos recursos diplomáticos (colombianos) [...]. Estos hechos significaron la ocupación física por el Brasil de la zona y la irremediable pérdida para Colombia de estos territorios" (Londoño, 1975, p. 44). Esto ratificó inquebrantablemente la pérdida de territorio colombiano en el Amazonas.

El 6 de julio de 1904 se firmó el Tratado Tovar-Río Branco entre Ecuador y Brasil, poniendo como límite la línea Apaporis-Tabatinga. De esta forma, el Imperio de Brasil ya tenía el reconocimiento de sus territorios por parte de Perú y Ecuador. El Tratado Lozano-Salomón logró su aprobación por parte de Perú y Brasil cuando Colombia retiró sus reservas al tratado de 1851. El tratado entre Ecuador y Brasil no fue ratificado. En 1890 el Tratado Herrera-García entre Perú y Ecuador reconoció como su frontera el río Putumayo hasta la desembocadura del río Cabuya. Esta vez Colombia protestó porque estaban reconociéndose límites en territorios colombianos.

A raíz del tratado entre Perú y Brasil de 1851, Colombia decidió tener más presencia en la zona y estableció una intendencia y una aduana en la región. En la zona del Putumayo operaba una firma colombiana de un señor de apellido Larrañaga que habitaba en La Chorrera. En 1903 esta persona murió y entró en la región Julio Cesar Arana a establecer su negocio del caucho. El 6 de mayo de 1904 se estableció entre los dos países un documento sobre el " modus vivendi" en la zona de status-quo entre los ríos Napo y Caquetá31. El 9 de octubre de 1907 Colombia denunció el último "modus vivendi" por considerar que la Casa Arana estaba usurpando la región, el territorio y sus habitantes (indígenas de la región). En 1911 una aduana colombiana localizada en la margen derecha del río Caquetá fue atacada por una cuadrilla militar peruana, al mando del teniente coronel Óscar Benavides. Dicho incidente, conocido como el de "La Pedrera", concluyó con la detención de los 47 soldados peruanos en Iquitos.

Entre 1911 y 1922 hubo varios intentos diplomáticos por parte de ambos países para definir los límites, pero ninguno de ellos dio frutos. Entre tanto, en 1916 Colombia firmó el Tratado Suárez-Muñoz Vernaza con Ecuador. Lo anterior generó protestas de Perú, que argumentó que Ecuador estaba reconociendo a Colombia territorios que no le correspondían. En 1922 se firmó el Tratado Salomón-Lozano, fruto de las gestiones entre Alberto Salomón, ministro de Relaciones Exteriores de Perú y Fabio Lozano Torrijos, diplomático colombiano en Lima, el cual generó grandes disgustos en ambos países. El descontento en Lima fue por considerar que el presidente Augusto Leguía había entregado parte de los territorios peruanos a Colombia y en Bogotá la inconformidad fue por razones similares, que tenían más argumentos ciertos.

A partir de este momento comenzó una serie de incidentes que trajeron grandes y graves consecuencias para los involucrados. El 1 de septiembre de 1932 un grupo de 35 uniformados peruanos se tomó Leticia. La toma generó una guerra entre Colombia y Perú que duró cerca de un año y tuvo consecuencias económicas y pérdida de vidas para ambos países.

La definición de la frontera entre Colombia y Perú tuvo serias implicaciones para ambos países, como una guerra internacional entre los dos. Además, involucró a Brasil y Ecuador y podría decirse que, tanto Colombia como Perú, tuvieron sentimientos de pérdida territorial. No obstante, Colombia fue quien cedió los territorios entre los ríos Putumayo y Amazonas.

Frontera con Ecuador

La definición de la frontera entre Colombia y Ecuador fue otra de las negociaciones complejas que involucró territorios amazónicos donde tenían intereses Perú, Ecuador y Colombia. En esta zona Brasil también había tenido influencia por sus negociaciones otrora con Perú y Ecuador, perjudicando y desconociendo los territorios colombianos en el Amazonas.

El caso de la frontera con Ecuador fue particular por tres razones: primero, ambos países aspiraban a los mismos territorios; segundo, Ecuador en 1810 hizo parte del Virreinato de la Nueva Granada, por lo cual el Uti Possidetis de 1810 no se podía aplicar; y, tercero, Ecuador perteneció a la Gran Colombia entre 1819 y 1830. En 1890 Ecuador y Perú suscribieron un tratado de límites por medio del cual reconocieron como frontera común el río Putumayo hasta la frontera con Brasil. Esto sin tener en cuenta a Colombia. Perú no ratificó dicho documento en su congreso.

Los acuerdos entre Colombia y Ecuador, Betancourt-Andrade de 1908 y Uribe-Peralta de 1910, no fueron ratificados por Ecuador por considerarlos lesivos a sus intereses. Durante la presidencia en Colombia de José Vicente Concha, cuyo canciller fue Marco Fidel Suárez, se integró un equipo con Antonio José Uribe, Nicolás Esguerra, José María González Valencia, Hernando Holguín y Caro y Carlos Urueta quienes negociaron en 1915 las bases de un tratado definitivo con Alberto Muñoz Vernaza, ministro plenipotenciario de Ecuador.

Dicho tratado fue blanco de críticas por parte de la sociedad en ambos países. En Colombia se dijo que el canciller Marco Fidel Suárez había "feriado" toda la margen septentrional del Marañón y en Ecuador que habían regalado 180 000 km2 entre Caquetá y la frontera, sin conservar la integridad del territorio (Londoño, 1975, p. 64; 2017, p. 74). Ecuador reconoció unos territorios a Colombia en 1916 en el Tratado Suárez-Muñoz Vernaza, los cuales posteriormente Colombia entregó a Perú mediante el Tratado Salomón-Lozano de 1922 (Londoño, 2017, p. 73).

La negociación en la frontera sur de Colombia fue un rompecabezas que implicó las negociaciones con los tres países involucrados: Ecuador, Perú y Brasil. En dicha negociación infortunadamente Colombia terminó cediendo grandes y valiosos territorios.

Frontera con Panamá

Panamá se independizó de España el 10 de noviembre de 1821 e hizo parte de la Gran Colombia desde ese año y hasta 1830. En 1826 ya había intentado separarse, pero su propósito no tuvo frutos. Una vez disuelta la Gran Colombia en 1831, se conformó la Nueva Granada y Panamá se unió en 1832. El 18 de noviembre de 1840 Panamá se separó por segunda vez de la Nueva Granada; sin embargo, hacia 1841 ya había retornado de nuevo a ser parte del país. Este episodio se repitió en 1850 y tampoco tuvo éxito.

Con la promulgación de la Carta Política de Rionegro de 1863 se constituyeron los Estados Unidos de Colombia, y Panamá fue uno de los Estados federados del país. Con la Constitución de 1886 Panamá pasó a ser un territorio más, denominado como departamento Istmo. Las políticas centralistas de la Constitución de 1886 y la devastación en la que quedó el país luego de la guerra de los Mil Días, entre 1899 y 1902, fueron el detonante para la separación definitiva de Panamá el 3 de noviembre de 1903, para lo cual contó con el apoyo de los Estados Unidos de América, en pleno fulgor de su imperialismo. Cabe recordar que países como EE.UU y Francia reconocieron al nuevo país solo a diez días de la separación, mientras que Colombia tardó casi veinte años en hacerlo.

En 1914 se firmó el Tratado Urrutia-Thompson que concluyó la penosa delimitación con Panamá. El tratado definió que la línea fronteriza entre ambos países sería la dispuesta en la Ley del 9 de junio de 1855 como lo había sostenido Colombia: desde el Cabo Tiburón hasta el punto equidistante entre Cocalito y Ardita, pasando por los Altos de Aspavé. El Tratado Vélez-Victoria del 20 de agosto de 1924 acordó la línea mencionada en 1914. Aunque con Panamá no se cedieron vastos territorios, se perdió el país entero.

Pérdidas marítimas fronterizas32

De acuerdo con Diego Uribe Vargas (1999, 2003, 2001, p. 1), la acción diplomática realizada en las delimitaciones de las fronteras marítimas permitió duplicar el territorio nacional33. Esta es la versión de quien fuera ministro de Relaciones Exteriores entre 1978 y 1981, empero, la situación es diferente si se analiza la nota diplomática de Juan Uribe Holguín, canciller entre 1951 y 1953, en la cual se señala que el Gobierno de Colombia no objetó la soberanía de los Estados Unidos de Venezuela sobre el archipiélago de Los Monjes34, o si se recuerda el Fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya del 19 de noviembre de 201235, donde Colombia perdió el control de cerca de 75 000 km2 de mar en el Caribe.

Fronteras sin delimitar

Venezuela

A la fecha (2022), la frontera marítima entre Colombia y Venezuela no se ha delimitado. Después del Tratado sobre Demarcación de Fronteras y Navegación de los Ríos Comunes entre Colombia y Venezuela (López de Mesa-Gil Borges) del 5 de abril de 1941, los dos países procuraron un par de veces delimitar las áreas marinas y submarinas sin llegar a un acuerdo sobre el tema36. Empero, como se vio anteriormente, con la entrega de Los Monjes a Venezuela en 1952 se comenzó a ceder territorio marítimo en el mar Caribe con dicho país.

Gran Caimán

Las Islas Caimán son un territorio de ultramar gobernado por el Reino Unido que, después de la independencia de Jamaica de Inglaterra en 1962, pasó a su control. En 1978, el gobierno colombiano inició negociaciones en Londres para delimitar el territorio marítimo entre las islas Caimán y Serranilla, ante lo cual la oficina de relaciones exteriores inglesa accedió, pero puso como condición para iniciar la negociación que existiera una comunicación escrita formal de los países del Caribe, en la que manifestaran que no había reclamación sobre Serranilla (Londoño, 2015, p. 288).

Lo anterior no sucedió y, además, Honduras incluyó a Serranilla en su Constitución Política de 1982:

Artículo 10. Pertenecen a Honduras los territorios situados en tierra firme dentro de sus límites territoriales, aguas interiores y las islas, islotes y cayos en el Golfo de Fonseca que histórica, geográfica y jurídicamente le corresponden, así como las Islas de la Bahía, las Islas del Cisne (Swan Islands) llamadas también Santanilla o Santillana, Virillos, Seal o foca (o Becerro), Caratasca, Cajones o Hobbies, Mayores de Cabo Falso, Cocorocuma, Palo de Campeche, Los Bajos Pichones, Media Luna, Gorda y los Bancos Salmedina, providencia, De Coral, Cabo Falso, Rosalinda y Serranilla, y los demás situados en el Atlántico que histórica, geográfica y jurídicamente le corresponden. (Constitución Política de Honduras, Decreto No. 131, 11 de enero 1982, subrayado propio).

Con esta situación, la delimitación entre Colombia, a través de Serranilla, y Reino Unido, con las Islas Caimán, quedó pendiente, al menos por ahora.

La evolución, la formación del Estado y el análisis histórico e historiográfico del fenómeno fronterizo muestran cómo el papel del Estado colombiano y la acción de la diplomacia en las fronteras, para el periodo 1830-2012, permiten identificar no solo las cesiones hechas de territorio, sino la falta de interés de los mandatarios nacionales, de la institucionalidad y de la diplomacia por los confines en Colombia, lo cual explica en buena parte las consecuencias de pérdida territorial fronteriza, terrestre y marítima, que derivan en la reconfiguración territorial en Colombia. Lo anterior, demuestra las razones históricas, políticas, institucionales, diplomáticas y económicas que causaron la disminución del área territorial y marítima de Colombia entre 1830 y 2012.

Conclusiones

El concepto fronterizo ha evolucionado a lo largo de la historia, además el tratamiento del tema depende del lugar geográfico donde se analice. Los europeos tienen una concepción de frontera diferente de los norteamericanos y los latinoamericanos asumieron una noción distinta a ambos. En realidad, no existe una teoría especial de fronteras para América Latina y las lecturas que se realizan sobre ella han sido interpretaciones de las teorías existentes.

Resulta importante diferenciar entre los conceptos que involucran el tema: limes, boundary, border, borderland, frontier, frontière, frontera y confín. Los anteriores son significados que tienen relación directa con el fenómeno fronterizo; sin embargo, encierran contenidos diferentes.

El Uti Possidetis Juris fue un principio que, para el caso colombiano, evitó guerras con los nuevos Estados por conflictos territoriales. A pesar de haber diferencias de interpretación de las normas (órdenes reales, cédulas, etc.) y en algunas ocasiones enfrentamientos, no fueron guerras.

La diplomacia colombiana ha carecido de una visión estratégica para las fronteras territoriales y marítimas, lo cual ha afectado los intereses nacionales en dichos territorios.

Existe una larga controversia histórica sobre la pérdida o no de territorios fronterizos por parte del país. Después de haber estudiado los tratados bilaterales, investigado en diferentes fuentes las demarcaciones limítrofes y corroborado con entrevistas a quienes hicieron parte de la institucionalidad se puede concluir que el país sí perdió territorio, tanto continental como marítimo, lo cual reconfiguró su territorio nacional. Dichas pérdidas no se extraen de la revisión de mapas, se evidencian en las gestiones diplomáticas que tomaron quienes fueron los responsables de la política por parte de Colombia, así como en las decisiones que tomaron los negociadores del país que, sumado al poco interés nacional por las fronteras, reconfiguraron el territorio nacional.

La delimitación de las fronteras territoriales fue un largo proceso que duró 110 años (entre 183037 y 194038). La delimitación de las zonas marítimas comenzó sobre la década de 1970 y concluyó cerca de 25 años después39. Hubo presidentes y cancilleres que, frente a las delimitaciones marítimas, hablaron de duplicación del territorio nacional40. Nada más falso que esto. Algunas fronteras marítimas se delimitaron y otras están sin delimitar o quedaron mal hechas y podrían ser objeto de demandas ante la justicia internacional.