Introducción

El patrimonio fortificado caribeño viene siendo identificado en las últimas décadas como unos de los legados de mayor valor y significado del complejo y vasto dominio del arte hispanoamericano. Su extensa serie historiográfica se nutre hoy día de las primeras y valiosas conclusiones de pioneros como Angulo, Marco, Calderón o Zapatero (Angulo, Bautista;Angulo, Planos;Marco; Calderón, Las fortificaciones;Zapatero, La fortificación). No obstante, nuevas aproximaciones metodológicas al estudio de este patrimonio han identificado problemas que exigen redimensionarlo, no solo como resultado de la evolución de las distintas escuelas constructivas nacionales (Zapatero, "La Escuela"; Zapatero, La guerra 97-120), o de la única aplicación de modelos de importación europea, sino como un conjunto heterogéneo y orgánico que es consecuencia de fenómenos globales. Así, por ejemplo, resulta complicado entender la traza, la disposición o el origen mismo del conjunto de fortificaciones caribeño sin atenderse al carácter técnico local, científico global, propagandístico, táctico y, sobre todo, geoestratégico, trascendiendo así a problemas de carácter meramente arquitectónico y constructivo. A ello han contribuido en años recientes el trabajo de equipos multidisciplinares que han incorporado enfoques implementados con éxito en historia moderna o de la ciencia (Luengo, "De los problemas"; Cruz et al. VIII).

Dentro de los resultados que han surgido de este análisis, son de especial interés las conclusiones de Luengo sobre la defensa del Caribe después de 1762 como una cuestión ya no de carácter estrictamente nacional sino de bloques de aliados. De esto fue consecuencia el debate surgido dentro de la escuela francesa de fortificación acerca de la mejor manera de defender las plazas españolas recién devueltas por las fuerzas británicas tras el Tratado de París de 1763 ("Military" 17-23). Esta perspectiva poco a poco se va abriendo paso a otros contextos, lo que evidencia cómo el modelo de gestión territorial y defensiva no siempre se trató de un problema independiente de cada administración, favoreciéndose lazos de intercambio y transferencia entre escuelas hasta poco antes enfrentadas. Así, desde esta premisa, el presente trabajo documenta un conjunto de proyectos de fortificación, en parte inédito, para distintas plazas de la Carrera de Indias española planteados por diversos técnicos franceses durante los años de la guerra de sucesión hispana. Con ello se aspira a definir una estrategia común para la defensa del Caribe borbónico en un contexto de evidente tutela de la logística española por parte de la Francia de Luis XIV.

El modelo defensivo del Caribe hispano hasta el 1700

Para entender mejor el cambio de paradigma del modelo defensivo al que se asistirá en el siglo XVIII debemos tomar conciencia sobre las funciones que tuvieron las fortificaciones españolas caribeñas entre los siglos XVI y XVII. Así, lejos de la concepción del Caribe y el golfo de México como teatro de operaciones global que llegará a adquirir puntualmente en el siglo XVIII, en las centurias precedentes se asistió a la definición y la consolidación de un modelo de comunicación comercial en el que los puertos desempeñaban un papel determinante en el control de las rutas. En consecuencia, sus fortificaciones se prevenían, por lo general, no de la agresión de grandes escuadras profesionales que disputaran la soberanía de los territorios, sino de agresiones puntuales a los puertos de apoyo del sistema de flotas o parajes productivos como salinas -Araya- o bosques de palo de tinte -laguna de Términos- (Moreno). Sin embargo, esto no significa que durante este periodo el mapa político del Caribe estuviera plenamente definido, si bien aquellos territorios que cambiaron entonces de mano fueron por lo general islas relativamente pequeñas o parajes desatendidos defensivamente por la administración. Fue lo ocurrido con la captura inglesa de Jamaica en 1655, así como con la progresiva ocupación francesa de la mitad occidental de La Española, legitimada en 1697 (I. López, "Fundar" 148-151; I. López, "La ciudad" 95-98).

De esta forma, no vamos a encontrar durante este periodo un modelo de fortificación heredero de los modernos trazados con los que se experimentó en Europa durante el siglo XVII, sino que será aún deudor de los principios básicos de la traza abaluartada italiana. El motivo es obvio: de nada servían los complejos diseños de obras de avanzada destinados a largos y complejos asedios, pues los recursos del ofensor apenas llegaban para escaramuzas o golpes de mano, que no por ello dejaron de ser fatales para algunas de las principales plazas españolas. En ello, sin embargo, debemos ir identificando elementos propios de la fortificación americana de su tiempo diferenciados de la europea, sin que con esto se tenga que concluir que esta fuera una mera simplificación de aquella. Así se advierte en la adaptación de modelos y esquemas fortificados a funciones e intereses propios del contexto americano, como ocurre por ejemplo con el uso de murallas consignadas tanto a la prevención contra un asalto no formal como a controlar la población y el continuo contrabando que amenazaba las rentas de la Corona y que promovían las potencias enemigas (Cruz et al. 28-24).

No obstante, una característica asociada generalmente por la historiografía a la fortificación hispana en el Caribe es la propiedad de haber sido dispuesta por sus ingenieros en los mejores enclaves para el control de vastísimos territorios, maximizando igualmente recursos mediante la construcción únicamente de las obras más indispensables. Con este propósito tuvo un papel fundamental la fortificación irregular destinada a controlar estrechas bocanas de amplias y defendibles bahías, de lo que son ejemplos reconocidos los tres morros antillanos en La Habana, Santiago de Cuba y San Juan de Puerto Rico. Esta consideración técnica permite identificar otra característica diferenciada de la gestión defensiva y territorial hispana, como fue la concentración del control de la soberanía de sus territorios en puertos muy concretos, algo que contrasta, según he podido estudiar recientemente, con el modelo policéntrico francés desarrollado en Saint-Domingue (I. López, "Fundar").

Completan el repertorio básico de modelos de fortificación durante estos años los torreones costeros, de clara importación peninsular y con función de vigilancia más que de disuasión, y sobre todo la incorporación del cuadrado abaluartado como el esquema más clásico y limpio de la tratadística europea, aun cuando su función difícilmente adquiriera una dimensión mayor a la de presidio o batería costera cerrada por su retaguardia. Con ello se identifica que por lo general no tendrían el papel de ciudadela con el que se implementó este tipo de obras en fortificaciones europeas más complejas como por ejemplo la vaubaniana Saint-Martin-de-Ré.

Un plan de defensa tutelado: proyectos de fortificación franceses para puertos españoles durante la guerra de sucesión

Con el estallido a principios de siglo del conflicto sucesorio español entre el bando austracista y el borbónico, América se colocó en el tablero geoestratégico de las distintas potencias enfrentadas. Ciertamente, el Caribe no llegó entonces a constituirse en el teatro bélico global al que llegaría en los sucesivos decenios de la nueva centuria, si bien el desenlace de la contienda sellado en Utrecht marcó el pulso de la importancia de los territorios caribeños en los intereses comerciales de las potencias europeas. A pesar de lo dicho, los temores a ataques en las principales plazas hispanas del Caribe conminaron a la administración colonial, adherida casi totalmente a la causa borbónica, a poner en el mejor estado de defensa posible las fortificaciones heredadas. El panorama, sin embargo, no era óptimo tras décadas de desidia y falta de recursos en gran parte de los puertos, agravado por una deficiente, o cuanto menos descoordinada, gestión del personal facultativo encargado. La situación, por su parte, era análoga por cuanto concernía al sistema de flotas, de modo que con la muerte de Carlos II el control de las rutas pasó a depender de la armada de Luis XIV (Baudot 8-14). Hasta ahora este ha sido el principal síntoma del paulatino control francés sobre los intereses y los dominios hispanos en el Caribe durante la mayor parte del conflicto, situación que permitía verificar los temores de las potencias enemigas, que vieron en una hipotética unión de las Coronas bajo un mismo monarca una de las consecuencias del ascenso del duque de Anjou al trono español. Este nivel de injerencia o tutelaje -según se mire- se puede ampliar ahora con la documentación de distintos proyectos de fortificación localizados entre los fondos de la Biblioteca Nacional de Francia. Si bien algunos son ya conocidos por la historiografía, su visión de conjunto al lado de otros inéditos permite ahora identificarlos como partes de un plan más organizado de dotar de recursos facultativos la defensa del Caribe hispano.

Cartagena de Indias, 1701

Uno de los puertos de mayor importancia estratégica de todo el Caribe fue el de Cartagena de Indias. Por un lado, su privilegiada ubicación lo convirtió en punto referencial del sistema de flotas del Caribe y más particularmente del comercio esclavista, algo a lo que invitaba su defendible enclave. Así, la ciudad se apostaba aparentemente abierta por su frente noroccidental, si bien las fuertes mareas y la presencia de una extensa barra de arena prevenían de un ataque desde mar abierto. De este modo, la principal opción del atacante pasaría por forzar la capitulación mediante el acceso por su frente sur, para lo que sería necesario salvar las entradas a dos bahías: una exterior, solo penetrable por Bocachica, después del bloqueo de Bocagrande a mediados del siglo XVII; y otra interior que daba al fondeadero del puerto propiamente y que comunicaba asimismo con la pequeña bahía de las Ánimas, que bañaba las murallas de Cartagena y el arrabal de Getsemaní. Esta compleja compartimentación permitía apostar fortificaciones en cada uno de los accesos a las distintas dársenas, naturaleza que haría del sistema defensivo de Cartagena uno de los más extensos y complejos de América, si añadimos fuertes y baterías en otros enclaves de dominio como el cerro de San Lázaro o el propio recinto amurallado3.

A pesar de su potencial, este sistema tuvo numerosas incidencias en su configuración a lo largo de los siglos XVI y XVII y solo a partir del setecientos fue posible explotar con nuevas fortificaciones las propiedades estratégicas del enclave. De la vulnerabilidad de Cartagena a finales del siglo XVII da buena cuenta el exitoso ataque del barón de Pointis en 1697, quien al mando de 5 000 hombres capituló y saqueó la ciudad, con la previa destrucción del fuerte de San Luis de Bocachica, el castillo Grande de Santa Cruz, el fuerte del cerro de San Lázaro y parte del recinto amurallado (Matta; Gámez, "Ingenieros militares y arquitectura defensiva" 179-184).

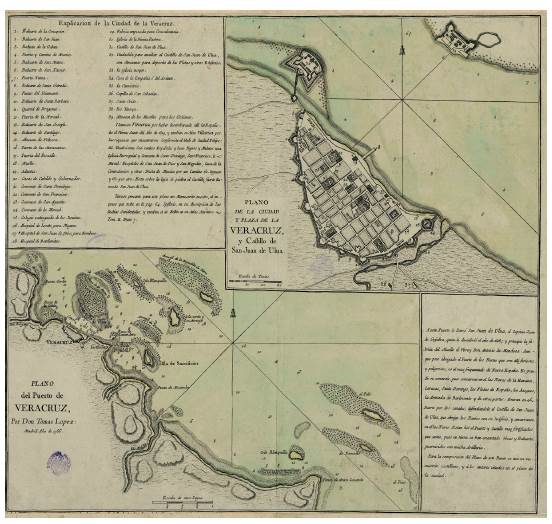

Este fue el lastimoso panorama con el que inauguró la nueva centuria uno de los puertos más importantes para la nueva alianza franco-española que pretendía consolidar en el trono a Felipe V y con él los intereses franceses en la región. Esto determinó la paradoja de que aquellos que destruyeron las fortificaciones de la ciudad, ahora velaban por su recuperación y puesta en estado de defensa ante un eventual ataque británico u holandés. De esta forma, y en el marco de control y protección brindados por las fuerzas aliadas, tuvo lugar en 1701 la visita de reconocimiento de un técnico francés a la plaza cartagenera. La noticia trasciende por una pareja de planos localizada en la Biblioteca Nacional de Francia en los que se da testimonio del reconocimiento practicado "sobre el terreno por Monsieur de Rochefort". Más allá de ese dato, la costumbre francesa de eludir el nombre de pila no permite identificarlo con ningún personaje en concreto, pues no hay constancia de cartógrafo, ingeniero u oficial alguno con este apellido activo en las Antillas por aquellos años. El primero de los documentos viene identificado como "borrador" para un plano de la ciudad. Ligeramente lavado, contiene multitud de anotaciones rápidas, ángulos de tiro y cálculos en carboncillo (figura 1). Pese a tratarse de un esbozo preparatorio, el plano no escatima en pequeños detalles que permiten formar una imagen clara de la situación de la ciudad en aquel momento. Uno de los frentes más deteriorados fue la muralla de la Marina, casi totalmente arruinada entre los baluartes de Santa Cruz y Santa Catalina, y solo cerrada parcialmente por una empalizada. Por su parte, en Getsemaní encontramos la distribución heredada de la época de Francisco de Murga, con identificación de la puerta de la Media Luna y el puente fortificado de acceso que comunicaba con las inmediaciones del cerro de San Lázaro, donde se insinúa en alzado la presencia del fuerte con el cerro y convento de la Popa al fondo.

Fuente: BNF, CP, GE SH 18, PF 161, DIV 9, P 18/1 D.

Figura 1 M. de Rochefort. "Brouillon du plan de Carthagéne", 1701. Detalle de la portada de acceso

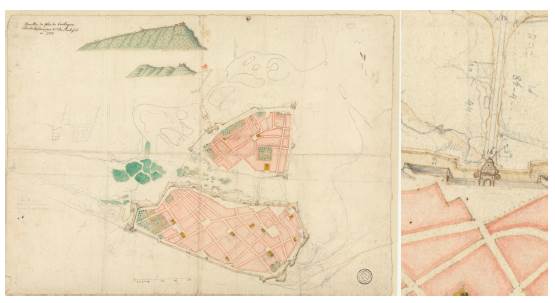

Este boceto se concretó de manera más pulida en un nuevo documento descrito con una inscripción posterior como "plano original de Cartagena levantado in situ por Monsieur de Rochefort", en el que se integra ahora un proyecto de mejora de su sistema fortificado (figura 2). Se propone así cerrar la muralla de la Marina que serviría como malecón de la ciudad, motivo por el que no se consideró necesario construir bastiones sino cuatro redientes, con la excepción de disponer los dos extremos de caras para el flanqueo de los accesos terrestres de la ciudad por Bocagrande y la Boquilla. En estos dos parajes, Rochefort proyectó levantar sendos glacis, caminos cubiertos, puentes levadizos y un revellín en el caso de la Boquilla, que anticiparía el posterior revellín del Cabrero. Estas obras prevenían de un ataque terrestre por dos espacios hasta entonces vulnerables ante un desembarco enemigo, pues el acceso a la ciudad quedaría franco después de un ataque a los bastiones de Santa Cruz y Santo Domingo por el sur y Santa Catalina y San Lucas por el norte, en todos los casos desprovistos de obras exteriores hasta entonces. El frente norte además debía quedar guardado por un reducto de tierra de planta cuadrada en Chambacú, uno de los islotes que flanqueaban los canales de acceso al sector norte de la ciudad por la Boquilla4.

Fuente: BNF, CP, GE SH 18, PF 161, DIV 9, P 18.

Figura 2 M. de Rochefort, “Plan original de Cartagene”, 1701

Por último, Rochefort se fijó en el sector oriental de la ciudad, por donde Pointis asestó el golpe definitivo al controlar el cerro de San Lázaro, que se erigía como el principal enclave de dominancia de la plaza. Consciente de ello, proyectó la mejora del primitivo fuerte de San Felipe de Barajas, rodeándolo de un glacis y un camino cubierto. Su intervención más interesante en este punto planteaba la necesidad de ocupar todo el cerro hacia el norte con la construcción de una pequeña tenaza y una batería5. Con ello, de nuevo se adelantaban ideas que se consolidarían más tarde, primero con la ocupación de la zona con baterías de campaña durante el ataque de Vernon (R. López y Cabrera 57) y después con el levantamiento por parte de Antonio de Arévalo del hornabeque y las baterías que acabaron por configurar la imagen actual del castillo (Gámez, "Cartagena" 53). Por último, Rochefort modificó el puente de acceso a la puerta de la Media Luna proyectándole un revellín, cuerpo que igualmente diseñó para el puente que habría de construirse frente a la puerta principal de la ciudad -actual del Reloj-.

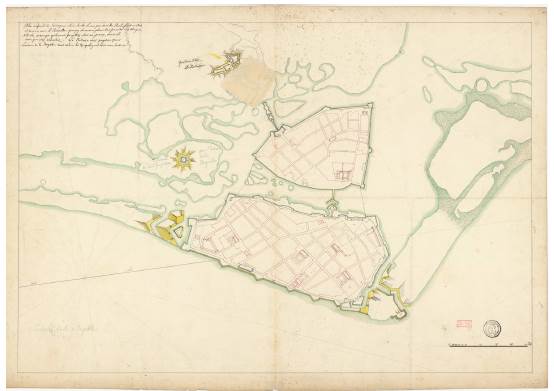

Hecho el análisis, queda la incógnita del origen de la comisión y el curso del proyecto en la administración española. En este sentido, otro problema que se plantea es el grado de independencia con el que Rochefort lo ideó con respecto a los oficiales y técnicos de la plaza. En relación con esto último, se debe considerar que desde 1699 se encontraba en Cartagena el ingeniero Juan de Herrera y Sotomayor (Marco 227), y de quien hemos podido localizar un plano autógrafo en la misma Biblioteca Nacional de Francia, hasta ahora inédito (figura 3). Aunque la ausencia de datación impedía concretar su origen, su cotejo junto a los de Rochefort hace posible relacionarlos directamente. Así, aunque en el plano de Herrera están ausentes los nuevos proyectos, se representa con exactitud el mismo paraje, coincidiendo en escalas, orientación y hasta detalles aparentemente más accesorios como configuración de islotes y terrenos anegadizos, tramos de empalizadas y hasta la distribución en naves de algunas de las iglesias de la ciudad. Lo que no es posible precisar es cuál de los planos fue formado primero o si fue una colaboración conjunta, si bien el de Herrera parece ser más preciso, al contar con una rosa de los vientos con orientación correcta, mientras que la de Rochefort tiene una pequeña desviación del norte hacia el sureste. Por otro lado, ambos planos usan toesas como unidad de medida, algo que Herrera hace en sustitución del pie del Rihn que usa habitualmente (Cruz et al. 74). Sin embargo, estas coincidencias no resultan concluyentes, pues de la misma forma se advierten detalles en el boceto francés eludidos en el plano de Herrera, lo que evidencia algún grado de autonomía por parte de Rochefort. Entre estos, el más significativo es la representación de la portada de acceso a la ciudad desde Getsemaní, siendo coincidente sumariamente con la obra conservada en la actualidad, lo que la convierte en la imagen más antigua identificada de ella (detalle de la figura 1). No puede considerarse probable que esto suponga que el origen de su diseño sea francés, aunque alguna intervención tampoco puede descartarse completamente a tenor de estas noticias. Sí parece más probable que esta nueva información permita corroborar su atribución a Herrera y Sotomayor (Gámez, "Portadas" 283) e incluso adelantar en unos diez años la fecha estimada de su construcción.

Fuente: BNF, GE SH 18, PF 161, DIV9, P 36 D.

Figura 3 Juan de Herrera y Sotomayor, "Plano de Cartagena de índias", h. 1701

Santa Marta, 1702

Otras de las plazas importantes del Caribe sur era Santa Marta. Aunque relegada por Cartagena, sobre todo después de la capacidad logística que proveería la habilitación del canal del Dique en 1649, su puerto seguía siendo estratégico para el sistema comercial en la región, por lo que su fortificación fue motivo de preocupación durante el conflicto sucesorio. La falta de técnicos volvería a propiciar la visita de reconocimiento de nuevos facultativos, según testimonia un nuevo plano hallado en dos copias en la Biblioteca Nacional de Francia y firmado por los ingenieros Berquin y Bouchard. Si bien se repite el problema de identificación por la ausencia del nombre de pila, en este caso es posible precisar algo más acerca del segundo de los ingenieros, a quien el dominico Jean-Baptiste Labat citó en su Nouveau Voyage aux Isles de l'Amérique como ingeniero de Nancy que se hallaba el 22 de mayo de 1702 en Guadalupe en la expedición que debía suministrar no solo municiones, sino también ingenieros a distintos puertos españoles del Caribe (422). El dato resulta revelador por cuanto da testimonio de una política de suministro de recursos, no solo materiales sino también humanos y técnicos, lo que constituiría uno de los primeros casos de transferencia técnica entre naciones en el Caribe (Montes, Mecenazgo 318-342).

La citada expedición también se puede relacionar con un documento hallado en el Archivo Histórico Nacional de Madrid en el que se pasa la relación de gastos que supuso el envío de pertrechos desde los puertos de Brest y Rochefort a distintas plazas españolas del Caribe en aquel mismo año de 1702 (AHN, E, 1603, 12, "Consulta del Consejo de Estado y de la Junta de Guerra de Indias, 19 de agosto de 1702"). Concretamente, se documenta cómo a Santa Marta se remitieron barriles de pólvora, munición y veintidós arcabuces, con los que, presuntamente, debieron llegar los mencionados ingenieros. Estos se encontraron con un puerto indefenso, apenas guardado de manera natural por una bahía abierta, ceñida por una extensa y alta península que se remataba en la punta Betín, nombre del ingeniero y gobernador que construyó allí una pequeña batería que debía controlar las aguas inmediatas a la población. Esta, a su vez contaba con el fuerte de San Juan de las Matas (1602), un reducto de escasa entidad en forma de estrella de cuatro puntas sin abaluartar; y el fuerte de San Vicente (1644), una batería recta de cinco piezas y cerrada con un baluarte por el frente de tierra (Zapatero, Historia de las fortalezas 331-337). Estas obras dispuestas en la playa resultaban insuficientes para defender tanto la bahía como la ciudad, completamente desprotegida por su retaguardia, lo que propició la rápida captura y destrucción de la población por parte del vicealmirante inglés William Goodson en 1649 (Marley 150), sin que desde entonces hubiera mediado un plan de mejora significativo.

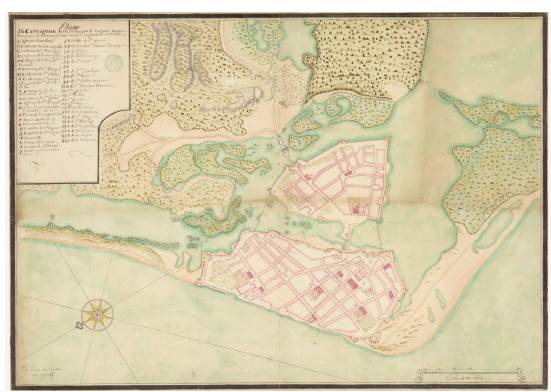

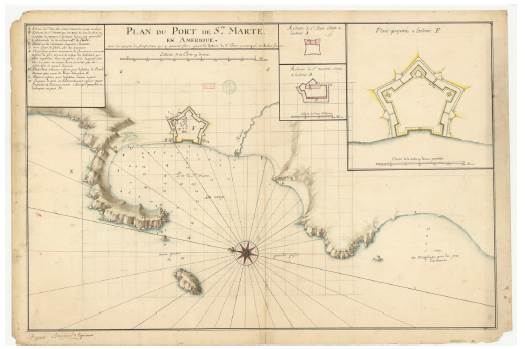

El nuevo proyecto de Berquin y Bouchard dejaba en pie ambas construcciones y las integraba como obras de flanqueo de un monumental pentágono abaluartado de unas 150 toesas de lado (292 m), precedido de glacis, camino cubierto y foso. En esta nueva ciudadela se debía cobijar la población, para lo que se hacía necesario su reordenamiento dentro de ella (figura 4) (BNF, CP, GE SH 18, PF 161, DIV 7, P 7, "Plan du port de Ste. Marte en Amerique", h. 1702)6. Esta obra sería la pieza principal de un sistema de baterías con las que cruzar fuegos y controlar los enclaves más importantes. A tal propósito servía un pequeño reducto cuadrado en la desembocadura del río Manzanares que debía cruzar fuegos con una nueva batería semicircular en el espacio que ocupaba hasta entonces la batería de Betín. Por último, los ingenieros advirtieron que la ciudadela quedaría completamente dominada por las alturas de la península que abraza la bahía, de modo que se proyectó en su acceso desde la playa una trinchera con un cuerpo de guardia.

Fuente: BNF, CP, GE SH 18, PF 161, DIV7, P 7.

Figura 4 M. Berquin y M. Bouchard, "Plan du port de Ste. Marte en Amérique", h. 1702

Nada del proyecto sería siquiera comenzado, ni existe constancia de que se cursara administrativamente. A pesar de ello, su interés radica en tratarse de la primera tentativa documentada de trasladar al Caribe la clásica ciudadela pentagonal que Francesco Pacciotto desarrolló en Amberes y más tarde en Turín. No obstante, su uso en Santa Marta es completamente diferente y no surge como reducto monumental de control inserto en una ciudad amurallada, si bien evidencia la referencialidad de los esquemas europeos codificados en la tratadística y la preferencia por modelos de fortificación regular (I. López, "La ciudad"). Estos principios pervivirían en el sistema fortificado francés del Caribe cuando, en la medida de lo posible, se acudiera a trazas poligonales regulares, de lo que es testimonio el pentágono que se acabaría construyendo a modo de ciudadela en Petit-Goáve en 1743 (I. López, "Fundar" 162-163). Más adelante, y en el ámbito hispano, el modelo serviría también para reconstruir el fuerte de San Diego de Acapulco a partir de los diseños de Miguel Costanzó, corregidos por Ramón Panón precisamente para regularizar la traza del pentágono irregular inicial (Calderón, Historia 343-352).

San Juan de Puerto Rico, 1702

Las fechas en las que Berquin y Bouchard estuvieron en el Caribe coinciden con la de otro proyecto francés para una de las principales plazas españolas. En este caso se trata de San Juan de Puerto Rico, que para 1700 podía considerarse bien fortificada gracias a un inteligente uso del enclave: las baterías de la costa norte y el fuerte de San Felipe del Morro controlaban en alto cualquier aproximación por mar abierto, al tiempo que esta última fortificación haría las veces de ciudadela y centinela del canal de acceso cruzando fuegos con el fuerte del Cañuelo. Ya dentro de la bahía, la ciudad quedaba guardada por sus frentes sur y oeste por una muralla que hacía difícil el desembarco, operación que sí podía efectuarse a distancia de la ciudad por el frente oriental. Por ello, el camino hasta San Juan sería disputado por la batería del Escambrón y los fuertes de San Jerónimo y de San Antonio, para finalmente encontrarse, como última línea de defensa, con el castillo de San Cristóbal que cerraba el acceso a la ciudad junto al último baluarte de la muralla sur7.

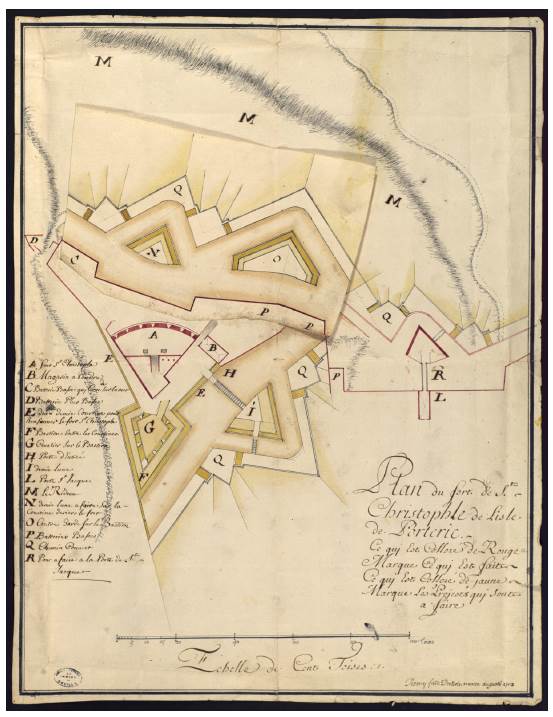

Estas fortificaciones fueron reconocidas en agosto de 1702 por el ingeniero francés Remy, quien se integraba a la expedición de Jean Du Casse en las Antillas. De la inspección realizada por Remy, el gobernador Gabriel Gutiérrez de Riva remitió un informe y un plano a la corte con las obras indispensables para la mejora del fuerte de San Cristóbal (figura 5) (AGI, MP, SD, 114, "Plan du fort de St Christophle de l'isle de Porteric", 1702) (I. López Hernández, "Plano francés" 88; Montes, Mecenazgo, 318-319). Para entender mejor el proyecto francés, hay que considerar que para entonces el castillo estaba sin concluir, dado que del proyecto original, entendido como un tetrágono abaluartado inserto en la muralla a modo de ciudadela, solo se construyó hacia 1678 el frente oriental como cerramiento del recinto por el suroeste (AGI, MP, SD, 74, "Puerto Rico, puesto en planta por don Luis Venegas Ossorio", 1678). En esta situación, el fuerte perdía la función de ciudadela que tan útil resultara a la población en el caso del castillo de San Felipe del Morro con motivo del ataque holandés de 1625 (Negroni 249). Así, se entendió como prioritario en 1702 concluir el fuerte por el frente de la población y reforzarlo con obras exteriores. Para ello Remy proyectó la conexión de los dos baluartes mediante sendas cortinas con un nuevo bastión con caballero, cuyas caras enfilarían el acantilado hacia el mar y la trama urbana. De esta manera, el antiguo proyecto de cuadrado abaluartado se convertiría en un fuerte de planta triangular, precedido de glacis y camino cubierto y aislado mediante un foso tanto por el frente oriental como por el de la ciudad, en los que se proyectaron dos revellines y una contraguardia. En la configuración de las obras exteriores se advierte un cambio de modelo defensivo en el que entran en juego principios teóricos de larga tradición en Europa, pero aún ausentes en América. Así se observa en el uso no solo de revellines, sino del refuerzo del bastión sur mediante una contraguardia, elemento novedoso en América y ampliamente difundido en el segundo y tercer sistema de Vauban. Lejos queda sin embargo de poderse considerar este proyecto heredero de sus intrincados frentes defensivos, si bien se hace evidente una preocupación por anticipar ataques formales más complejos que los que supusieron hasta entonces los de corsarios, piratas o pequeñas escuadras nacionales.

Fuente: AGI, MP, SD, 114.

Figura 5 M. Remy, "Plan du fort de St Christophle de l'isle de Porterie", 1702

Veracruz, 1702

Si la Flota de Tierra Firme tenía en Cartagena su puerto principal, con Portobelo como centro de intercambio comercial, la de Nueva España poseía en Veracruz su plaza más importante como punto de unión entre los mercados europeo, americano y asiático. Por tal motivo, la Corona envió en 1590 al ingeniero militar Bautista Antonelli con la comisión de poner en estado de defensa aquella plaza dentro del proyecto integral de fortificación del Caribe (Gasparini 45-60). Desde entonces se propuso trasladar la antigua Villa Rica de la Veracruz a un emplazamiento más al sur, en el que hasta entonces se levantaban las llamadas Ventas de Buitrón. El desplazamiento obedecía a consideraciones estratégicas, pues si bien el puerto no resultaba tan resguardado como los de La Habana, San Juan de Puerto Rico o Cartagena, la existencia de un islote frente al nuevo puerto permitía guardar cualquier incursión enemiga al tiempo que servía de abrigo a las embarcaciones. Por ello, hacia 1590 ya existía allí el conocido muro de las Argollas que unía dos torreones defensivos, que Antonelli planteó integrar en un tetrágono abaluartado (F. Muñoz 31-47). El proyecto nunca se ejecutó, si bien perduró la idea hasta que el ingeniero Jaime Franck concluyó el nuevo fuerte de San Juan de Ulúa en la década de 1690. Por entonces también se trabajaba, después del asalto de Lorencillo, en cercar la ciudad según un proyecto del ingeniero Marcos Lucio (Calderón, Historia 77-79).

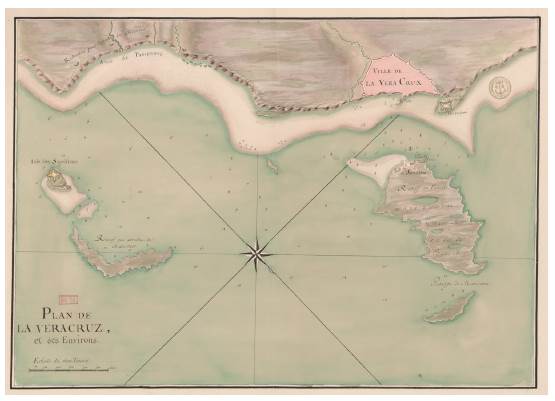

Este era el panorama de Veracruz para cuando en 1702 se documenta la presencia en el puerto del vicealmirante francés François Louis Rousselet, marqués de Châteaurenault, de quien sabemos, por la relación de pertrechos citada anteriormente, que partió desde el puerto de Brest para remitir provisiones a aquella plaza (AHN, E, 1603, 12, "Consulta del Consejo de Estado y de la Junta de Guerra de Indias, 19 de agosto de 1702"). De la misma forma, también es conocido cómo con Châteaurenault llegó desde la corte, entre otras órdenes, la de que se surtiera de recursos a los ingenieros franceses que acompañaban la expedición (Calderón, Historia 122), lo que confirma de nuevo el carácter integral y organizado que tuvieron los planes de fortificación estudiados. En esta ocasión, la visita solo se saldó con la formación de un plano de la bahía con información principalmente náutica, pero con algunas indicaciones de interés (BNF, CP, GE SH 18, PF 141, DIV 6, P 6, "Plan de la rade, ville et chateau de La Vera Crux", 1702). Entre ellas, se puede observar cómo sobre terrenos anegadizos al norte de la ciudad se indicaba la existencia de un proyecto de fuerte que debía cruzar fuegos con San Juan de Ulúa. No se trataba de una idea novedosa, sino que remitía al plan ideado en 1689 por Jaime Franck de construir allí una ciudadela que cobijara la población al tiempo que reforzara el control sobre el canal que formaban la ciudad y Ulúa (Cruz et al. 19-20). A partir de esta información es posible vincular este momento con un nuevo plano más detallado que había permanecido -aun conocido- descontextualizado hasta ahora. En él ya se muestra como proyecto en la caleta norte el citado fuerte, que ha pasado no obstante del cuadrado perfecto de Franck a un rectángulo al que se le ha añadido como obra exterior una batería semicircular (figura 6)8. El interés de este proyecto reside en su concepción mucho más amplia de la defensa del territorio, al plantearse el destacamento de una serie de baterías que permitieran controlar las posibles playas de desembarco hasta cinco kilómetros al norte de la ciudad. Esta zona debía también quedar guardada por un nuevo fuerte en forma de cuadrado abaluartado con otra batería circular en la isla de los Sacrificios. También el islote de Ulúa sería intervenido con la construcción de un muelle fuera del castillo, al tiempo que se proponían algunas obras de mejora para la regulari-zación del fuerte por su frente de tierra. Este último punto ha sido pasado por alto por la historiografía, si bien se erige como la primera vez que se proyecta el remate de los bastiones de la Soledad -sur- y Santiago -norte-. Hasta entonces la conversión del antiguo muro en fuerte hecha por Franck consistió en perimetrar una plaza de armas con cortinas y los dos referidos bastiones, pero con forma de semibaluartes (Montes, "Para que la vean" 190-192). Estas estructuras fueron consideradas anómalas por los ingenieros franceses que, aun cuando no intervinieron en el frente oeste, sí creyeron conveniente convertir ambos bastiones en baluartes completos, motivo por el cual en el documento aparece en código de color amarillo la parte por edificar. Esta mutación, solo ejecutada en un principio en el baluarte de la Soledad, está documentada en 1707 (Hernández y Ávila 113), siendo ahora posible con este plano y con el conocimiento de la autoridad que tuvieron los ingenieros franceses en el Caribe hispano, adscribir el proyecto de ejecución a aquella comisión iniciada en 1702.

Fuente: BNF, CP, GE SH 18, PF 141, DIV 6, P 16 D.

Figura 6 "Plan de las Veracruz et ses environs", h. 1702

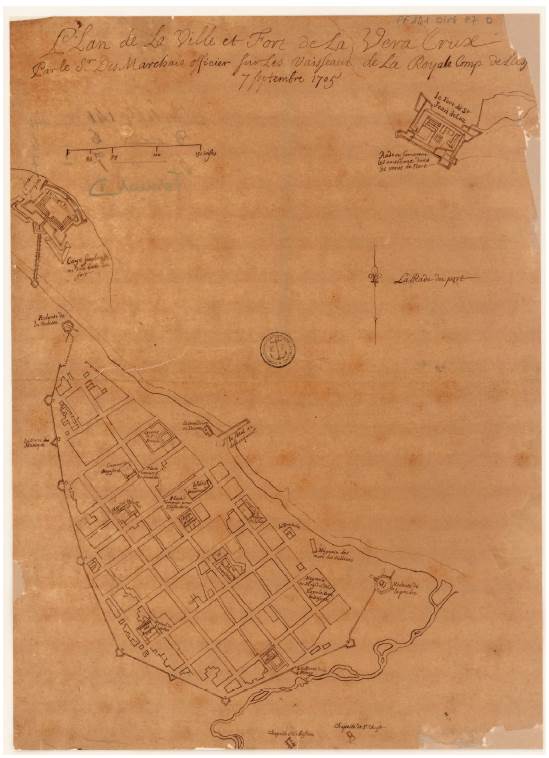

No fue esta la última delegación francesa en Veracruz, según testimonia un nuevo plano francés conservado en la misma biblioteca parisina, en el que se vuelve a verificar la paternidad francesa de la ampliación de los baluartes (figura 7)9. Ahora era el cartógrafo oficial de la Compagnie Royales de l'Assiento, Reynaud Des Marchais quien a su paso por Veracruz daba testimonio del proyecto, al tiempo que dejaba una de las representaciones más detalladas de la población. La novedad con respecto a lo visto radica en la nueva configuración que se le dio al fuerte de la caleta norte, que dejó de ser un rectángulo abaluartado pasando los bastiones y cortina del frente de mar a convertirse en una gran batería curva. Esta alteración se produjo al advertirse la inutilidad de proponer frentes abaluartados hacia el mar, donde las reglas del asedio y ataque desde baterías de campaña que fijan su geometría no tenían lugar. Por tal motivo, ya encontrábamos en el proyecto anterior una batería semicircular que protegía la cortina oriental, si bien ahora se consideró más oportuno integrarla monumentalmente al fuerte. El cambio de tipología anticipa una de las adaptaciones de mayor calado en las nuevas fortificaciones que se proyectaron en el Caribe hispano durante el siglo XVIII, que abandonaron paulatinamente el clásico tetrágono abaluartado por baterías curvas cerradas con frentes de campaña abaluartados. Así se advierte en los fuertes de San Felipe de Puerto Cabello, San Fernando de Omoa o San Fernando de Bo-cachica en Cartagena (Zapatero, Historia de las fortificaciones de Puerto Cabello; Castillo; Gámez "La invasión"), a menor escala en el Morrillo de Matanzas (I. López, Ingeniería 62-66), así como en los proyectos nunca ejecutados para Jagua o la Ca-baña en La Habana (J. Muñoz 198; Cruz et al. 160).

Fuente: BNF, CP, GE SH 18, PF 141, DIV6, P 7 D.

Figura 7 Reynaud Des Marchais, Plan de la ville et fort de la Vera Crux, 1705

Aunque el nuevo fuerte proyectado nunca llegaría siquiera a comenzarse, tuvo cierta fortuna en la representación gráfica de la ciudad. Se conservan al menos dos grabados distintos del puerto, en uno de los cuales, publicado por Bellin, se delinea el fuerte como proyecto (BNF, CP, GE SH 18, PF 141, DIV 6, P 11, D, "Plan de la Vera-Cruz", h. 1764). Sabemos que Bellin conocía los planos originales hoy conservados en la Biblioteca Nacional de Francia10, y aún transcurridos más de cincuenta años de su proyección volvió a introducir la figura del fuerte. La difusión de la obra del cartógrafo francés hizo que la fortificación fuera reproducida por otros autores como Thomas Jefferys, quien en 1768 la cita como fuerte de avanzada, ya no proyectado sino construido (LOC, GMD, G1105. J4 1768, "Plan of la Vera Cruz", 1768). Conociendo ambas fuentes, Tomás López ratificaría en 1786 la presencia del fuerte, a pesar de que no le habría sido complicado descartar su existencia. Quizá en ello se pueda advertir el valor propagandístico como imagen de poder que emanaba de estas construcciones, más allá de su utilidad puramente defensiva (Cruz et al. 11). Esta hipótesis se podría reforzar atendiendo a que la misma lámina de López reproduce también un mapa más amplio del puerto difundido por Bellin en su Petit Atlas Maritime, en el que ya no se representa el fuerte, si bien entonces el cartógrafo español lo añadía en miniatura a su edición (figura 8) (BNE, MR/2/184, "Plano del puerto de Veracruz", 1768). No obstante, el plano dejaba de atender las nuevas obras que por entonces actualizaron el trazado del castillo de San Juan, algo que se seguiría repitiendo hasta 1798 cuando se volvían a copiar los mismos modelos en un nuevo plano francés (LOC, GMD, G4414.V46 1798 B6, "Plan de la ville de la Veracruz", 1798).

Conclusiones

Queda verificado por el análisis de los proyectos estudiados cómo la intervención de técnicos franceses trajo consigo fórmulas nuevas, al tiempo que se abandonaban otras de éxito con las que se había consolidado el sistema fortificado hispano en el Caribe. Así, por ejemplo, se ha advertido por el escaso uso de la fortificación irregular, que tanto desarrollo tuvo desde finales del siglo XVI. En su lugar se identifica, con la única excepción de Puerto Rico, una clara preferencia por modelos regulares que permitieran un fácil trazado y la batida de todos los frentes, de los que quizá el proyecto de Santa Marta sea el más evidente. Sin embargo, se trató de proyectos adaptados al contexto bélico del Caribe, y nunca una traslación utópica de los coetáneos modelos europeos, a pesar de que anticiparon escenarios más complejos. Así, se advierte cómo aun con las adaptaciones oportunas, empezaron a aparecer en los proyectos en mayor número obras exteriores, por lo general obviadas por la fortificación de los siglos XVI y XVII. Así, los revellines y las contraguardias anticipaban ataques más formales, algo que todavía ignoraban los frentes defensivos de La Habana, Puerto Rico, Veracruz o Cartagena. El escaso éxito de los proyectos -con la excepción aquí documentada de San Juan de Ulúa- no resulta un impedimento para identificar el carácter precursor que estos tuvieron en la futura configuración defensiva de las plazas estudiadas.

Así, según queda expuesto, la Corona francesa no solo extendió su influencia en asuntos puramente comerciales y de control marítimo en la América de los primeros años de Felipe V en el trono. Ahora, sobre la base de documentos ya conocidos y otros inéditos, es posible confirmar cómo la tutela sobre los intereses españoles en el Caribe ejercida por Francia se extendió al ámbito de la defensa de sus principales puertos. En ello no hay por qué advertir una simple injerencia por parte de la administración francesa, pues el estado de defensa del Caribe presentaba importantes carencias a la muerte de Carlos II. Estas conclusiones, no obstante, no pueden considerarse definitivas, pues cierto es que alumbran otros muchos interrogantes y problemas, aunque trazan el camino para futuras investigaciones en las que otra documentación complementaria las corrija, matice, consolide o amplíe.