1. Introducción

Emma Reyes (1919-2003) creció en Colombia en difíciles condiciones, de las que dio cuenta en entrevistas y cartas2. Diecinueve de estas epístolas hacen parte del estudio que ahora presentamos. En ellas, la autora narra experiencias de su infancia: primero, junto a su cuidadora y su hermana; después, en un convento donde admitían a niñas pobres para obligarlas a trabajar (Carta n.° 12, p. 7). Luego de escapar de este lugar, atravesó Suramérica y llegó a Argentina, en donde inició su trabajo como artista y obtuvo una beca para estudiar en París. Finalmente, se radicó en Francia, país donde pasó la mayor parte de su vida. Desde allí, construyó una importante carrera como artista plástica y en lo que hoy conocemos como gestión cultural. Su trabajo comprende una gran variedad de pinturas y dibujos que se pueden apreciar en relación con distintas tendencias, como la naíf, gracias a la interpretación libre y el autodidactismo que caracterizan algunas de sus obras. Además de esto, Reyes conformó importantes redes con intelectuales y artistas, entre los que se destacan varios colombianos y latinoamericanos. Uno de ellos fue Germán Arciniegas, con quien sostuvo por muchos años una amistad cercana.

Entre 1969 y 1997, Reyes le envió una serie de cartas a Arciniegas en las que le narró, por petición suya, desde «el recuerdo más lejano que [guarda] de [su] infancia»3 (Carta n. º 1, p. 1), hasta que «[se dio] cuenta que ya hacia mucho tiempo que (…) ya no era una niña» (Carta n.º 19, p. 21). Estas epístolas fueron publicadas en el año 2012 bajo el título Memoria por correspondencia, obra que ha tenido una amplia acogida y de la que actualmente se encuentra en circulación su séptima edición en Colombia, al igual que varias ediciones en otros países4. Esta edición ha sido objeto de especial interés crítico, pues ha llamado la atención la historia de la infancia difícil de una mujer que, posteriormente, llegaría a ubicarse en la escena francesa del arte.

En esta investigación buscamos dar cuenta de la articulación entre lenguaje y memoria presente en los textos de Reyes. Por ello, de la crítica a la obra destacamos el ensayo de Capote (2016), en el que se presenta una lectura sobre la construcción del relato a partir de la crudeza de las experiencias vitales. Esta autora resalta elementos de los textos, como las notas sensoriales del lenguaje y la narrativa cargada de insinuación, presentes en el uso de la primera persona y la retórica. Sobresalen otras reflexiones críticas, como una reseña de Jiménez (2012), que da cuenta de la importancia del uso de la voz infantil dentro de la narración; y un artículo académico de Uribe Botero (2016), en el que se analiza desde una perspectiva filosófica la obra de Reyes, en relación con el concepto de «empatía» y en donde se resalta la fragmentación entre las palabras y la experiencia (p. 9). También y más recientemente, se encuentra un prólogo de Sanín (2020), que analiza el testimonio de la autora y cómo este se manifiesta en un lenguaje insuficiente. Además, Sanín (2020) resalta la «desconfianza» como el término en que se inscribe la memoria de la infancia de Reyes.

Otra parte de la crítica y de los comentaristas de la obra han hecho una aproximación desde una perspectiva más afín con la idea de «superación personal». Lo vemos en reseñas como la de Sanz (2015). Para la crítica, sorprende que «una mujer analfabeta hasta la juventud», «abandonada como un animal», pueda escapar del «pudridero de la infancia» y convertirse en la mujer que llegó a ser (15 de mayo de 2015). Incluso, en el campo literario encontramos una perspectiva similar en Trujillo (2015). En su tesis, resalta la idea de la escritura epistolar como liberación de unas experiencias y presenta una aproximación desde la teoría de los cronotopos y el género epistolar, para dar cuenta del «proceso de autorreflexión experimentado por la autora» (p. 1). Trujillo (2015) considera que Reyes «inicia su vida de mujer» (p. 9) a su salida del convento y destaca importantes acontecimientos de la vida de la artista como «epicentro del movimiento artístico y cultural latinoamericano» en Europa (p. 8).

Los estudios citados se basan en la versión editada y establecida por Laguna Libros en 2012. Así, son pocos los análisis que han partido de los manuscritos. Quienes mayor acercamiento han tenido son Vergel y Ríos (2013), pero su aproximación ha sido desde una perspectiva distinta a la literaria, ya que se concentran en hacer una radiografía, a partir del gesto caligráfico, de aspectos de la vida y obra de Reyes. Posteriormente, Vergel y Ríos (2017) ofrecen una visión panorámica de su memoria, vida y obra, especialmente en su faceta de artista plástica.

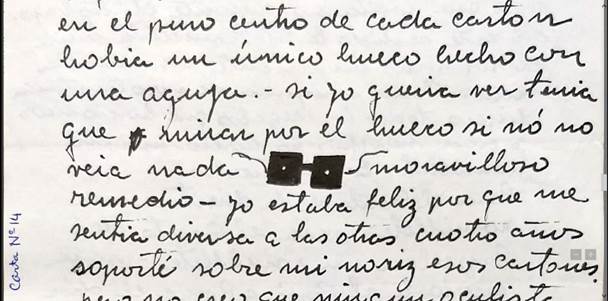

El estudio que presentamos se concentra en el análisis de los manuscritos de Reyes que dan cuenta de sus experiencias de infancia, con lo que buscamos ampliar las posibles lecturas de su narración. La pertinencia de la elección de los manuscritos, en lugar de la versión editada, se debe a varios motivos. Primero, en las epístolas, la escritura de Reyes no se ajusta a las convenciones gramaticales y de estilo, lo que hace que en la experiencia de lectura se intensifique el ritmo de la narración y su tono oral y espontáneo. Además, encontramos una relación entre esta forma de expresión de Reyes y lo que narra en sus textos, como expondremos en la tercera sección de este artículo. Segundo, en la edición publicada se omiten algunos apartes de los manuscritos que permiten abrir la obra a otras interpretaciones, tales como la introducción de la carta número dos, un pequeño dibujo de unos anteojos que se encuentra en la carta número catorce (p. 5) o la fecha de la carta número diecisiete: marzo de 1970. También, el número de cartas aumenta y se introduce un cambio en su orden: las cartas veintiuno, veintidós y veintitrés, en realidad son una sola carta en los manuscritos, la última. Estos hallazgos surgieron al contrastar la versión editada con las epístolas originales. Según información obtenida de los editores, Memoria por correspondencia se realizó sobre la base de una transcripción a máquina de las cartas suministradas por la familia Arciniegas, quienes indicaron que esta había sido revisada por Emma Reyes. Pese a que intentamos el acercamiento a otras personas que participaron en la edición, no logramos obtener esta transcripción ni información adicional sobre este asunto.

Aunque privilegiamos el estudio de los manuscritos sobre Memoria por correspondencia, esta edición sirve como soporte en algunos momentos, en especial, porque dos de las cartas no se encuentran dentro de las diecinueve adquiridas por la Biblioteca Luis Ángel Arango en el año 2016. En este punto, destacamos que la edición ha contribuido a ampliar el estudio de la obra de Reyes y visibilizar aún más el lugar de la artista dentro de la historia del arte y la cultura en Colombia. El éxito editorial, el interés de los lectores y de la academia, llevaron a que se realizara una nueva edición de cartas. En el transcurso de esta investigación, Gabriela Arciniegas, hija de Germán Arciniegas, publicó una serie de correspondencia inédita de Emma Reyes en la que agregó una carta no divulgada en Memoria por correspondencia. En algunas de las restantes epístolas reveladas, Reyes cuenta situaciones que experimentó al salir del convento y en su carrera como artista plástica. No tendremos en cuenta esta edición, pues desconocemos su versión manuscrita y consideramos que no modifica el resultado de nuestra investigación. Además, salvo por la carta inédita, las epístolas tratan de experiencias de Reyes en etapas de su vida distintas a su infancia, por lo que serían objeto de un análisis diferente al que proponemos, el cual sugerimos para futuras investigaciones.

En este escrito realizamos una lectura de la problemática de los límites de lo comunicable en la escritura epistolar de Reyes sobre su experiencia de infancia. Para responder a esta cuestión, lo hemos dividido en tres partes. En la primera, «Memoria y experiencias», reflexionamos sobre el ejercicio de memoria en Reyes, las experiencias que narra dentro de sus textos, es decir, lo que comunica y plasma como recuerdos. En la segunda, «Perfecta incomunicación», presentamos su visión sobre el lenguaje dentro de los textos en cuanto eje constitutivo de los mismos. Finalmente, la última parte se titula «Comunicación imperfecta». En esta, damos cuenta de cómo se articula lo expresado y la forma de expresión. La hipótesis que sostenemos es que, en su escritura epistolar, Reyes busca una alternativa a un ejercicio de reconstrucción elaborada de la memoria para expresar sus experiencias de infancia. Esta búsqueda se manifiesta en una propuesta de escritura «imperfecta» que produce una experiencia de lectura desestabilizante.

2. «Mi cabeza es como un cuarto lleno de trastos viejos». Memoria y experiencias

Los textos de Reyes establecen desde el primer momento un pacto de lectura autobiográfico, el cual entendemos desde los términos que propone Lejeune (1991). Según el crítico francés, un texto puede considerarse autobiográfico si: la forma del lenguaje es narración o prosa; el tema tratado es la vida personal; la identidad del autor coincide con la del narrador y el personaje principal, y si existe en la posición del narrador una perspectiva retrospectiva (p. 48). Por ello, nos ubicamos en la identificación autobiográfica cuando Reyes invita a seguir la narración del recuerdo más lejano que guarda de su infancia y narra desde su voz otra serie de sucesos de su pasado.

Lejeune (1991) explica que los textos autobiográficos se refieren a unas realidades exteriores al texto, no en términos de verosimilitud sino de imagen (p. 57). Se podría decir que son una versión de unas realidades extratextuales. En el caso de las cartas de Reyes, la característica de realidad de los sucesos narrados se ratifica a través de una afirmación reiterada por la autora a lo largo del relato: la precisión de los acontecimientos que narra (Carta n. 10, pp. 10-11; Carta n. 11, p. 7). Además, pese a que reconoce haber logrado cierta unidad de impresiones junto a su hermana (Carta n. 2, p. 1), la escritora sostiene que la fidelidad de los hechos que narra está relacionada con la memoria entendida como una serie de impresiones evocadas espontáneamente en su mente: «mi cabeza es como un cuarto lleno de trastos viejos donde no se sabe más lo que ai ni en que estado» (Carta n. 13, p. 11). Estas afirmaciones rechazan las memorias como un ejercicio elaborado de reconstrucción, por lo que superan la búsqueda de un orden y sentido que implica la escritura autobiográfica. Este rechazo permite que en los textos Reyes narre con predominio de una voz y mirada infantil. En esta medida, los escritos cumplen con las características generales de la autobiografía definidas por Lejeune (1991), pero tienen particularidades respecto de lo habitual.

La voz y mirada infantil da la apariencia de que la escritora está relatando lo experimentado y sentido, esto es, que se trata de una transmisión directa. En este punto, la reflexión de Jiménez (2012) resulta explicativa:

la autora escribe cuando es adulta, pero quien habla en estas líneas es la niña que fue. Nunca levanta la mirada, nunca completa las sensaciones que describe con lo que sabe cuando escribe; ve siempre con los ojos del momento en que sucedieron las cosas (s.p.).

Esto incluso lo leemos en las conversaciones de las que Reyes da cuenta. En el momento en que se encuentra en medio de una tempestad con la niña nueva en el convento, esta niña le pregunta: «¿Tu eres mi amiga?», y Reyes le responde: «si soy tu amiga y te quiero» (Carta n. 15, p. 5). Esta estrategia discursiva conduce a seguir un relato fiel de una realidad externa al texto, pues acentúa el efecto de la presencia de la infancia. Los manuscritos dan la sensación de transmitir un recuerdo que no ha sido interpretado, de dar cuenta de una realidad nada más ha sido experimentada.

Para este estudio, resulta relevante el análisis de Lejune (1991), pues supone que se trabaja con un ejercicio de memoria y una experiencia narrable, lo cual tiene efectos en la lectura de los textos. No desconocemos la crítica que ha tenido su teoría, la cual considera que las llamadas autobiografías serían indistinguibles de la ficción en primera persona. Sin embargo, seguimos la defensa que hace Sarlo (2005) sobre la particularidad de la experiencia realmente vivida que se construye como relato en primera persona y cómo esta construcción permite el acercamiento a un tiempo pasado.

El rechazo de Reyes a un ejercicio de elaboración de la memoria la lleva a ponerse en escena dentro del pasado de su infancia y a narrarlo desde allí. Esto se manifiesta en todo el orden del discurso de los textos: la autora se desprende de su posición de adulta y asume la de niña. Al respecto, Sarlo (2005) resalta cómo en el ejercicio de memoria es posible dar sentido en la imaginación a experiencias desordenadas y contradictorias, lo cual permite el abandono del territorio en el que se está y la exploración de posiciones desconocidas (p. 54). Así, se explica cómo, en un acercamiento al pasado que se construye en el rechazo a la manipulación de la memoria, se puede leer una historia. Ese «cuarto lleno de trastos viejos» (Carta n. 13, p. 11) tiene una continuidad discursiva creada por la distancia que ejerce la niña respecto de la adulta, hecha posible a través de la imaginación y el juego de Reyes de ubicarse en esa posición para escribir y articular cronológicamente las experiencias.

En lo relatado por Reyes advertimos que la mayor parte de las experiencias en el encuentro con objetos o animales dan cuenta de una especial conexión con la imaginación y el juego. El general Rebollo es un muñeco que el Cojo y Reyes -y después otros niños- crean con barro y otros objetos. Inicialmente, se convierte en el personaje central de todo tipo de invenciones y representa la garantía de un orden social dentro del basurero. Es declarado muerto, desmembrado, y con sus restos terminan jugando todos los niños (Carta n. 1, pp. 6-13). La conexión entre imaginación y juego se puede ver en otros animales y objetos, como un marrano (Carta n. 5, pp. 5-6), los elementos de un teatro (Carta n. 9, pp. 12-13) y Tarrarrurra (Carta n. 15, pp. 7-13). Estos animales y objetos conectan la realidad presente y la realidad de la infancia de Reyes, su pasado, como se advierte desde la carta número uno. Esta epístola es escrita en Francia el 28 de abril de 1969 e inicia con la mención de la renuncia, ese día, del general Charles de Gaulle a la presidencia de ese país tras su derrota en un referendo que convoca. La emoción que le produce a Reyes esta noticia es la que le trae el recuerdo más lejano que guarda de su infancia. Consideramos que la relación de los dos tiempos, que se conectan desde la referencia al general Rebollo y al general de Gaulle, es también la declaración de que imaginación y juego están en el ejercicio de memoria de Reyes.

En este punto toma especial relevancia un elemento del tiempo presente del que estaría constituido el discurso de Reyes. El posicionamiento de la artista en la escena de su pasado la lleva a ubicarse en su corporalidad de niña y a narrar desde la misma. El relato sucede desde el cuerpo y lo visceral, pues Reyes escribe como si sus experiencias fueran inmediatas, sin intelectualizar o abstraer. Situaciones como la de la primera carta, en la que Reyes carga una bacinilla llena de excrementos, o la de la segunda epístola, en la que ella y su hermana deben permanecer por varios días encerradas en una habitación, entre excrementos y con una comida al día en medio de la oscuridad, se narran a lo largo de todo el relato. Como lo resalta Capote (2016), la narrativa de Reyes está cargada de notas sensoriales (p. 44). Por eso, para narrar su pasado, la autora, más que su mirada de niña, pone su cuerpo de niña. Es desde el cuerpo mismo desde donde construye el recuerdo. Esto sería coherente con la identificación autobiográfica de Reyes, en la que esta se pondría como garantía de la «veracidad» de lo que narra, pues su cuerpo y su presencia están involucrados en lo narrado y en la forma en que se expresa.

Vemos a lo largo de toda la narración que la mayoría de los encuentros relatados por Reyes se dan con personas como ella, que se ubican en posiciones periféricas de los órdenes sociales establecidos. La historia es la de una niña nacida a inicios del siglo XX que no sabe qué es tener papá o mamá (Carta n. 4, p. 4), habita en la pobreza y termina encerrada en un convento en el que es obligada a trabajar. También, es la historia de «El Cojo», un niño sin un pie, excluido de jugar en un basurero como lo hacen los otros niños. Reyes, por su parte, lo será por ser más pequeña que estos. La de Toribío: un indígena que les sirve de guía por difíciles trochas a ella, a su cuidadora (María) y a Helena, su hermana. La de Betzabé: una indígena que está encargada de las labores de la casa y con quien comparte sus días. Al igual que a Toribío, solo se le permite trabajar al servicio de otras personas, incluso de la misma María y de Reyes; pero, como Reyes, debe permanecer en los espacios dispuestos para la servidumbre y no puede ocupar ciertos lugares de la casa. La de «El Niño»: al parecer su hermano, quien es rechazado por María, mantenido oculto, aislado y comparte con el personaje de Reyes el mayor grado de abandono o falta de cuidado por parte de María. La de «La Nueva»: una niña que llega al convento, es solitaria e inicialmente rechazada por los grupos de niñas. Ella ocupa el lugar en el que en algún momento estuvieron Reyes y su hermana Helena, pues pese a que todas las niñas del convento son obligadas a trabajar y a vivir en condiciones difíciles, las nuevas no tienen nombre y son excluidas por el hecho de su llegada reciente. También es la historia de Sor María, primer amor de Reyes.

Todos los personajes que acabamos de citar ocupan lugares marginales dentro de los órdenes sociales que dibuja Reyes. Del relato se extrae que es a causa de la pobreza, la discapacidad, la discriminación étnica y social, el analfabetismo y por ser personas nacidas fuera de un matrimonio. En particular, llama la atención que Reyes siempre describe estos personajes con detalle, destaca sus cualidades, en especial las físicas, y a su lado concentra varias de sus experiencias de conexión positiva con la vida. «El Cojo», apoyado en un palo, da unos saltos extraordinarios y no hay quien lo alcance cuando se pone a correr. «La Nueva», por su parte, es descrita como una niña que tiene una imaginación extraordinaria y unos ojos negros enormes que dan la impresión de ver más allá, más hondo, más profundo. De ella misma dirá que es la niña más pequeña del convento, pero la mejor bordadora y la que tenía el don natural del dibujo, pues al momento de bordar no lo deformaba, sino que lo perfeccionaba (Reyes, 2013, p. 171)5.

El hecho de que Reyes dé cuenta de sus encuentros con personas como ella y que resalte sus cualidades físicas, permite que sus recuerdos no dejen de leerse desde los sentidos. La posición infantil acerca la experiencia sensorial sin abstracciones valorativas, lo que refuerza la sensación de la presencia real de Reyes en la escena de su infancia. Esto se complementa porque en la narración no extrae conclusiones desde la mirada adulta, no enfatiza en la condición marginal, ni pretende hacer espectáculo de la miseria. En el ejercicio de transmisión de la experiencia, la autora rechaza la manipulación de su memoria por la subjetividad del presente adulto en que escribe. Es por esto que en los órdenes del discurso se acentúa una retórica que no permite una visión melodramática, cualidad que ha sido destacada por gran parte de la crítica.

Finalmente, consideramos que los textos de la artista colombiana también superan la teoría de Sarlo (2005), pues en el ejercicio de memoria no buscan establecer un significado que unifique la interpretación del relato del pasado, característica definida por la crítica argentina como rasgo de los discursos de la memoria en primera persona (p. 67). Al involucrar toda su corporalidad en su narrativa, Reyes no da cuenta de las sensaciones o experiencias de otros en sus vivencias. Por ello, todo el relato está cargado de silencios e insinuaciones, como resalta Capote (2016, pp. 44-45), que cada lector completa e interpreta. Esto hace que no se establezca un sentido único del relato, sino que la visita al pasado de Reyes permanezca abierta a múltiples interpretaciones. El rechazo a manipular su memoria y elaborar la misma pasa también por evitar su contención y unidad.

3. «No gritaba porque mi sentimiento de revuelta era más fuerte que mi voz». Perfecta incomunicación

La resistencia a ordenar el discurso de forma unívoca, que se establece en la narración de Reyes, nos conduce a reflexionar sobre su relación con el lenguaje como eje constitutivo. En el relato, la escritora sospecha del lenguaje verbal y elaborado y, en rechazo al mismo, busca otras formas de expresión corporal para comunicarse, como los gestos.

Dentro de los manuscritos, Reyes hace explícito un extrañamiento frente a usos del lenguaje convencional que le resultan incomprensibles, vacíos o carentes de significado. Estos usos están asociados al lenguaje verbal y elaborado, pues se refieren al empleado por las monjas y el establecido para rezos y cantos, que además es un lenguaje adulto. Al finalizar la carta doce, dice:

Los primeros dias sufrímos mucho. todo era extraño para nosotras todo lo que decian las monjas era incomprensible para nosotras, las niñas nos daban miedo y no hablabamos con ninguna ellas tampoco se acercaban a nosotras, […] en la capilla las otras rezaban y cantaban y nosotras no sabíamos que era eso ni para que lo hacian, las monjas hablaban del pecado el diablo el cielo el infierno salvar nuestras almas ganar indulgencía arrepentirnos de nuestros pecados agradecer a la virgen de la gracia que nos hacia de tenernos en su casa. Todo eso no tenía ningun significado para nosotras y fué en esos dias que aprendimos lo que era la profunda soledad y el abandono de todo afecto. - Hacíamos exfuerzos terribles por entender en lo que en lenguaje moderno llaman la perfecta incomunicación (pp. 11-12).

En la narración, Reyes da cuenta de cómo experimenta, frente a la comunicación verbal, sentimientos de desconexión hacia otros o el entorno. Lo podemos ubicar en otros apartes del relato, como al inicio de la carta número trece. Allí, la autora explica que venía de un mundo lejano al del convento, por lo que su adaptación fue muy lenta y difícil; obedecía y escuchaba, pero no comprendía lo que pasaba. Esa falta de adaptación le impedía comunicarse con sus compañeras, que le inspiraban miedo (Carta n. 13, p. 1). En estos apartes Reyes revela su extrañamiento hacia un lenguaje verbal y elaborado, por falta de comprensión de este.

El extrañamiento frente al lenguaje verbal se manifiesta en una sospecha hacia la forma en que este es utilizado. En los textos, la artista también da cuenta de cómo a través de un uso del lenguaje convencional de una monja adulta se ejercía un control desde la imaginación. Sin embargo, lo expresa en la sospecha y no en un reconocimiento abierto. Lo vemos en toda la narración, pero citamos un aparte que ha sido destacado por parte de la crítica a la obra. En este, Reyes narra cómo las monjas le intentan enseñar a persignarse y manifiesta su sospecha al relacionarlo con un juego con cruces:

Lo primero que nos enseño la monja joven fué a jugar a las cruces que ella llamaba persinarse. Nos enseñó que cada dedo tiene un nombre, pero solo los de las manos, los de los pies como el niño no tienen nombre: para jugar a persinarnos HABIA que serrar toda la mano y dejar levantado el dedo que se llama pulgar. Con pulgar teníamos que hacer tres cruces como si fueran dos palitos cruzados el uno sobre el otro […]. Ese juego me dívertia mucho por que siempre me equibocaba y se me enredaban todas las cruces […] La monja se ponía furiosa y me hacia comenzar mil beces (Carta n. 11, pp. 1-2).

Desde este apartado establecemos además cómo en los textos Reyes conecta la imaginación a la palabra, al lenguaje y al sometimiento a través de esta. Esto también se revela en otros fragmentos del relato en los que la escritora pone de manifiesto cómo el pecado, el diablo y la salvación del alma hacen parte de las ideas a través de las cuales sus actuaciones son conducidas por las monjas. A modo de ejemplo, al finalizar la carta trece, Reyes narra cómo una de las monjas infundía terror y culpa. En los momentos de manipulación de las emociones, la monja dejaba de ser la persona angelical y dulce que era en otros momentos y pasaba a personificar el diablo en todo tipo de situaciones, a describir el infierno y a señalar el pecado.

Reyes logra reconocer que a través del lenguaje verbal y elaborado se establece un control. Por ejemplo, las monjas se sirven de este lenguaje para fijar normas, reglas, cada hora y acción (Carta n. 13, p. 2). Además, las palabras están asociadas a la violencia y a la dominación -física y mental- que se ejerce sobre las experiencias corporales de necesidades primarias. Reyes narra distintas situaciones que experimentó relacionadas con la privación de alimentos o el desdén frente a los excrementos por parte de María, su cuidadora, y por parte de las monjas, al igual que cómo recibía todo tipo de golpes e insultos de estas (Carta n. 7, pp. 6-7; Carta n. 14, pp. 7-8; Carta n. 16, pp. 2-5). Adicionalmente, relata cómo cada año, durante cinco días en los que a ninguna de las niñas se le permitía hablar, un cura les daba charlas en las que el tema principal era el pecado, en especial, todos los pecados relacionados con el cuerpo. En este contexto, la monja directora les hacía una descripción detallada y macabra de todo su cuerpo al momento de la muerte (Carta n. 16, pp. 5-7). Finalmente, Reyes cuenta cómo a través del lenguaje las monjas establecían una distancia entre lo que les ocurría a ellas y a las otras niñas dentro del convento y el mundo o la realidad exterior. Según ella, el palabrerío de las monjas iba:

«unido a las oraciones en latin y a la frace permanente como una musica de fondo ’en el Mundo’ para el Mundo’ viene del mundo’ por que todo lo que se pasaba en el convento no pasaba en el mundo no, todo era en el mundo menos» las niñas que lo habitaban (Carta n. 13, p. 7).

El extrañamiento, sospecha y reconocimiento de control del lenguaje verbal y elaborado lo resume la propia Reyes en la expresión «perfecta incomunicación», con la que finaliza el apartado de la carta número doce que citamos en párrafos anteriores, en donde revela su desconcierto frente a conceptos utilizados por las monjas, tales como el pecado o el diablo y el miedo hacia lo que estos representan. Esta expresión dentro de los textos es para Reyes la incapacidad de comunicarse por medio de un lenguaje elaborado y verbal, y su imposibilidad de conectarse con el mismo. Es importante señalar que Reyes no confunde su posición infantil con la de adulta cuando establece la relación con el lenguaje de la que damos cuenta, pues esta expresión la extrae de manera indirecta de su voz adulta. La escritora dice: «lo que en lenguaje moderno llaman la perfecta incomunicación». Así mismo, aunque este posicionamiento frente al lenguaje se hace explícito en su experiencia inicial en el convento, un entorno nuevo y desconocido para Reyes, no podría considerarse una dificultad de adaptación normal, pues a lo largo de toda la narración se manifiesta como problemática. En experiencias anteriores al convento, Reyes no solo revela este extrañamiento frente al lenguaje, como le ocurre cuando hablan los actores de la compañía española de teatro (Carta n. 9, p. 12) o los indígenas (Carta n. 10, pp. 12-13), sino que también reconoce el poder del lenguaje verbal elaborado para conducir y controlar, como lo hemos mostrado. Además, en todo el relato enfatiza que no sabe leer ni escribir, y revela su relación con la comunicación, como expondremos a continuación.

La «perfecta incomunicación» se manifiesta, en la narración, en un rechazo hacia el lenguaje elaborado y verbal declarado en su relación con la expresión. Reyes reconoce su inutilidad en el uso de este lenguaje y busca formas alternativas para expresarse como el grito, incluso aunque este no le resulta suficiente. Afirma que comunicar con la voz, como un grito, sería aun y cuando se empleara, insuficiente para expresar un llamado. En dos oportunidades narra cómo intentó gritar para ser escuchada y se dio cuenta de la inutilidad de su gesto. Primero, cuando «El Piojo» se va, con quien convivía junto a María y Helena en la casa de San Cristóbal (Carta n. 2, p. 7). Más adelante, cuando Betzabé decide irse, Reyes la busca entre gritos debajo de las cosas y dice: «mis gritos fueron inútiles Betzabé no volvió nunca más» (Carta n.° 9, pp. 18-19).

En otro aparte de la narración, Reyes tiene un momento en que se asusta con el diablo y nuevamente dice: «quería gritar, pero no me salía la voz». Corre sin hacer ningún ruido; sin embargo, dice que finalmente gritó, pero que sus gritos terminaron por ser alaridos de animal herido (Reyes, 2013, pp. 180-181). Esto revela una asociación de la imposibilidad de comunicar con la palabra para expresarse y la búsqueda de comunicar con una expresión visceral como un alarido animal. Es un rechazo tal hacia el lenguaje verbal elaborado que Reyes se expresa en un grito no humano, en lo salvaje.

Esta expresión en lo salvaje con la que Reyes busca comunicarse en la narración recuerda las reflexiones de Antonin Artaud en El Teatro y su doble (1983) acerca del lenguaje. El artista francés explica cómo se puede establecer un lenguaje de los gestos que ponga en movimiento una física primitiva nacida de interconexiones elementales de la naturaleza, como alternativa de expresión frente al lenguaje civilizado (pp. 59-67). Dentro de los textos de Reyes, se revela esta lucha contra la palabra que se instala en signos viscerales y corporales no humanos, como el grito de un animal herido.

El relato de Reyes trae esta visión del lenguaje de Artaud (1983) en la tensión que supone comunicar, asociada a la imposibilidad de dar cuenta de una experiencia vivida desde el lenguaje verbal elaborado y lógico. Es tal el rechazo hacia este que Reyes reconoce que entendió su imposibilidad de gritar, pero que su actuar, sus maneras, pueden ser más fuertes que un grito, que su voz o su llamado. Nuevamente, es desde la corporalidad desde la que Reyes se expresa. Así lo establece en otro aparte de la narración. Reyes acompaña a Betzabé a abandonar al «Niño», al parecer su hermano, y dice:

quise gritar y no pude […] No lloraba porque las lágrimas no hubieran bastado, no gritaba porque mi sentimiento de revuelta era más fuerte que mi voz. […] yo perdí toda resistencia, […] Helena me cuenta que me quedé tres dias sin poder hablar. La St. María tenia miedo que hubiera quedado muda (Carta n. 8, pp. 7-9).

Esta relación con el movimiento, producto del reconocimiento de la imposibilidad de la voz para comunicar, se conecta con el punto de la narración que acabamos de resaltar en la historia del diablo. Mas aún, en este rechazo a emplear el lenguaje verbal y a expresarse a través de las formas elaboradas, aparece el silencio. Dentro de los textos, la escritora pone de presente una relación con el silencio como ocultamiento, es decir, como manera de no comunicar o de negarse a hacerlo. Aunque, inicialmente, Reyes indica en los textos que el silencio fue utilizado como castigo por expresarse, tal como ocurrió frente a la situación de los alaridos de animal herido, en la que acepta el silencio como uno de los castigos: un mes privada de comunicación con cualquier persona (Reyes, 2013, p. 182). También, señala que el silencio hace parte de la manera en que se relaciona con las monjas y con María. En relación con esta, el silencio toma forma de protección: Reyes sigue órdenes y calla, habla lo estrictamente necesario (Carta n. 2, p. 1). Frente a las monjas y curas, es parte de la estrategia que ella y su hermana tienen para no ser rechazadas. Su respuesta a las preguntas que les hacían sobre su nombre, identidad, pasado y rumbo fue un silencio que duró veinte años. Reyes y su hermana no volvieron a hablar de su vida antes del convento hasta la escritura de las cartas (Carta n. 10). El gesto del silencio expresa un ocultamiento.

De esta manera, encontramos que la tensión entre lo comunicable y el lenguaje verbal se teje a lo largo de toda la escritura epistolar de Reyes. Esta presenta algunos usos del lenguaje verbal bajo sospecha -como el elaborado-, y revela una resistencia en gestos como el ocultamiento. Sin embargo, en la escritura de las cartas, Reyes levanta el pacto de silencio establecido con Helena. Se advierte que tanto a las cartas como a la forma en que está construido el relato, se trasladan las tensiones frente a lo comunicable manifestadas por Reyes dentro del mismo. Sin embargo, ya no será en el silencio y el ocultamiento, sino en un sentido distinto, como se expone a continuación.

4. «No sé […] si lo que escribo es comprensible». Comunicación imperfecta

Al levantar el silencio sobre sus experiencias de infancia, Reyes pone de presente que las alternativas de expresión corporal frente al lenguaje verbal elaborado le resultan insuficientes o limitantes para plasmar su pasado. Aparece lo evidente: Reyes escribe, emplea el lenguaje verbal para comunicar y dar cuenta de sus experiencias; utiliza ese lenguaje que rechaza. Sin embargo, lo hace a través de una expresión con la que busca no adaptarse del todo a ese lenguaje civilizado. En este apartado, presentamos cómo los manuscritos dan cuenta de la exploración de Reyes para comunicar a través del lenguaje del que sospecha, pero que ya no puede rechazar, y cómo esta tensión se traslada a su escritura. Para ello, volveremos a las reflexiones de Artaud (1983) acerca del lenguaje y utilizaremos la teoría sobre una literatura menor de Gilles Deleuze y Félix Guattari (1978).

En el primer capítulo, resaltamos una de las características del discurso de Reyes: el posicionamiento en la escena de su infancia por el que adopta de manera predominante una voz infantil para narrar. A pesar de utilizar el lenguaje escrito, Reyes se niega a posicionarse de manera principal en el lenguaje elaborado de un adulto, por lo que en sus textos utiliza como alternativa el de una niña. El lenguaje elaborado del que sospecha contrasta con el personal y simple que emplea como estrategia discursiva para escribir, cercano a la oralidad y con una apariencia de ingenuidad. Esto se advierte incluso cuando Reyes narra una experiencia como la de un abuso sexual del que fue víctima, en donde las expresiones que usa son las de una niña y se caracterizan por su inocencia:

Una noche me mandaron sola al solar para buscar el balde del agua, yo lloraba del miedo, iba caminando en la punta de los pies y contra las paredes casi sin respirar, con el oido atento al más mínimo ruido, […] senti dos manos gigantes que me apretaron de la cintura y me lebantaron en el aire. Como cuando abandonamos el niño, me quedé muda, no me salía ni un ruido de la boca y sentía como una piedra en la garganta que me ahogaba: al principio tampoco vi nada sentí que las manos me decendian de nuevo hacia el piso, fué a ese momento que mi cara se encontró frente a frente con la cara del loco. los ojos saltados una barba negra enorme la boca abierta sin un solo diente, me siguió desendiendo dulcemente y ví que su cuerpo estaba completamente desnudo. me acosto muy suavemente sobre el piso y se arrodilló junto a mi y empezó a besarme la cara. yo sentia que los pelos de su barba me entraban por la boca la nariz los ojos los oidos trataba de darle puños y patadas pero sus grandes manos eran más fuertes que mis piernas y bazos (Carta n. 10, pp. 2-4).

La apariencia de ingenuidad en el lenguaje no genera una limitación en su uso por parte de Reyes. Por el contrario, como también lo vimos en el primer apartado, Reyes pone en palabras abiertas, sin autocensura, las experiencias que vivió en su infancia. Esto es evidente en este momento en que narra el abuso sexual que sufrió, al igual que cuando describe lo escatológico. Estas narraciones indican que no hay una contención del lenguaje en su ejercicio de memoria, como ya lo resaltamos. En su momento, el lenguaje elaborado ejerció poder y control, pero ya no lo hace en este discurso. Reyes no se limita al mismo para la transmisión de sus experiencias.

En este sentido, consideramos que la artista busca, con el uso del lenguaje que emplea, rechazar el poder y el control que este ejerció sobre ella. Así, al ejercer ese rechazo escribe sin autocensura de experiencias primarias que en su momento fueron controladas a través de órdenes y manipulación por medio del lenguaje elaborado. También, por ello utiliza en su expresión las insinuaciones y el silencio. Reyes no da cuenta de las experiencias de otros, no busca conducir a su lector a través del lenguaje que emplea, ni emite juicios, tal como lo vimos en el primer apartado. Es decir, ella libera el poder del lenguaje verbal que tiene que utilizar para comunicar sus experiencias para no acercarse a ese lenguaje elaborado que busca rechazar.

Por otro lado, como señalamos en la introducción, los textos de Reyes no atienden a convenciones gramaticales y de estilo. Estos gestos, que pueden considerarse como rasgo dentro del género epistolar, en los manuscritos se leen deliberados, como sugiere Bonnett en el prólogo a la versión publicada (Reyes, 2013, p. 10). Además, consideramos que se encuentran relacionados con lo relatado en ellos. Leemos lo «imperfecto» en la forma de escribir esas «incorrecciones» en la escritura de Reyes, como pulsiones. Estas se producen por la necesidad de comunicar unas experiencias, la imposibilidad de poder hacerlo a través de expresiones gestuales como el grito o el silencio y la necesidad de acudir a un lenguaje del que se sospecha y se quiere rechazar. Decimos lo «imperfecto», porque convencionalmente se han establecido unas reglas ortográficas y gramaticales para el uso adecuado del lenguaje escrito a las que Reyes no atiende en sus cartas. También, porque se encuentran establecidos unos órdenes del discurso comunes de los que la escritora se aparta. Finalmente, porque la sintaxis de Reyes se construye de manera predominante con oraciones complejas que no se detienen en puntos, lo que se aleja de los órdenes de la expresión que se consideran adecuados para la lectura. Por esto hablamos de una «comunicación imperfecta»: «comunicación», porque Reyes busca una vía para expresar las memorias de su infancia, para contar los recuerdos de su pasado; e «imperfecta» porque esa vía, pese a ser el lenguaje escrito, no atiende al uso «correcto» del mismo.

Reyes reconoce las formas convencionales de escritura, pero rechaza la manipulación de las palabras y las plasma indistintamente. Esto se advierte en todas las cartas, pues incluso en una misma página registra una palabra en su sentido de escritura «correcto» e «incorrecto», como en la primera epístola, en donde inicialmente escribe «tranvía» y tres líneas después «tranbia» (p. 5). Esta hipótesis se refuerza desde otros manuscritos de Reyes que se encuentran dentro del archivo de Germán Arciniegas en la Biblioteca Nacional. Son seis documentos, entre notas y cartas dirigidas a Arciniegas, en los que la artista le escribe sobre distintos temas. Esta correspondencia fue enviada durante 1957, 1958 y 1966, es decir, fue escrita antes que los manuscritos autobiográficos (1969-1997). Más allá de la puntuación y organización del discurso, de la carencia de un par de tildes y algunas «incorrecciones» en ciertas palabras, en estos documentos Reyes utiliza de manera predominante un lenguaje «correcto». No advertimos en la escritura una preferencia por un uso indistinto de las palabras y el predominio de «errores» de ortografía que se leen en las cartas autobiográficas sobre su infancia.

El posicionamiento de Reyes la lleva incluso a escribir como una niña y no como adulta, como ya lo resaltamos, pero aquí nos referimos a los llamados «errores» ortográficos y gramaticales: Reyes escribe como si estuviera aprendiendo a hacerlo, es decir, no procesa las palabras a través de la mirada adulta. La autora reconoce que el ejercicio de recordar contiene mediaciones, por lo que busca rechazarlas a través de la forma de la narración. Su estrategia de narrar desde el posicionamiento de su cuerpo de niña hace que busque pasar por su cuerpo la sospecha hacia el lenguaje verbal elaborado.

La búsqueda por escapar de un lenguaje civilizado se acentúa porque Reyes registra sus recuerdos en acto, un ejercicio que también rechaza la manipulación de las palabras, como ella misma lo revela en sus textos cuando le dice a Arciniegas:

Tu no me haces correxsiones y no sé ni siquiera si lo que escribo es comprensible. ai momentos que me parece confuso y no sé si en conjunto se puede seguir la historiá. yo no dejo copía pués escribo directamente y ya no me acuerdo de lo que he escrito antes (Carta n. 4, p. 11).

También porque el relato lo constituyen una serie de cartas que, si bien conforman una narración que se puede leer ininterrumpidamente, no dejan de ser una escritura fragmentada: epístolas escritas a mano de las que la autora no deja copia. Este ejercicio, que también es un rasgo característico dentro del género epistolar, se lee en los manuscritos de Reyes como una insistencia en el rechazo a la manipulación a través de las palabras; en este caso, a otorgar un sentido único a la narración a través de una escritura en un solo cuerpo, a controlar con el lenguaje, tal como lo hicieron las monjas. De esta manera, la artista niega dar orden al discurso y realiza una aparente falta de estructuración de la narración.

Además, encontramos que la escritura de Reyes no atiende a los órdenes convencionales de la sintaxis. La artista no solo escribe en un ejercicio ininterrumpido y sin detenerse, como lo resaltamos, sino que al hacerlo omite de manera predominante la puntuación y las divisiones de las frases. En todas las cartas se leen largas líneas de escritura y son limitadas las separaciones de fragmentos de la historia por párrafos u oraciones. En los apartes que hemos citado dentro de este artículo se puede advertir esta característica.

En esta medida, consideramos que, si bien Reyes emplea un lenguaje simple frente al lenguaje elaborado sospechoso de ser utilizado para controlar y condicionar, en sus textos hay un reconocimiento de que comunicar, decir, está cargado de imposibilidades en la expresión y que las formas pueden expresar más de lo que se pone en palabras. Leemos las pulsiones, que son signos de la escritura de Reyes, en oposición a la soberanía de las reglas del lenguaje elaborado, en la no rectificación a favor de estas, en las que se exige lo perfectible y se condena lo inacabado, lo «imperfecto». La escritura de Reyes revela una textualidad libre, alterna a los órdenes de lo perfectible en el lenguaje verbal, pero a su vez en reconocimiento de la imposibilidad de no utilizarlo.

Deleuze y Guattari (1978) hacen, a propósito de Kafka y de su literatura dentro de Praga, un despliegue de la teoría sobre una literatura menor, en la que encontramos se ubican estos textos de Reyes. Los autores proponen que este tipo de literatura es la que hace una minoría dentro de una lengua mayor. Se caracteriza por una fuerte desterritorialización de la lengua mayor generada por su uso no dominante -o menor-, porque articula lo individual en lo político, y porque todo en ella adquiere un valor colectivo (p. 28). Consideramos que los textos de Reyes se comprenden desde esta teoría en cuanto traen una «pobreza voluntaria» del lenguaje en los gestos de la escritura, frente a un lenguaje mayor, en este caso, el «correcto» uso del castellano, relacionado con la ortografía, la gramática, la sintaxis, la estructura y el estilo, como ya lo anotamos. También, porque lo relatado, articulado al lenguaje empleado, desestabiliza, en una memoria individual asociada a lo político, unos órdenes del lenguaje desde los que se ejerció poder. En los manuscritos de Reyes el centro de poder sería el lenguaje verbal elaborado, civilizado.

La forma de expresión de Reyes «desterritorializa» la lengua castellana en cuanto se ubica en el mismo lugar señalado por Deleuze y Guattari (1978): la imposibilidad de no escribir para contar unos recuerdos, la imposibilidad de escribir en un lenguaje verbal elaborado y la imposibilidad de hacerlo de cualquier otra manera, sino a través de un uso «incorrecto» del lenguaje. Para los filósofos franceses, esta desterritorialización parte de «escribir como un perro que escarba su hoyo, una rata que hace su madriguera. Para eso: [encuentra] su propio punto de subdesarrollo, su propia jerga, su propio tercer mundo, su propio desierto» (pp. 31-32). Los rasgos de pobreza voluntaria en el lenguaje de Reyes darían cuenta de esto. Además, siguiendo a Deleuze y Guattari (1978), tendrían una función creadora en la sintaxis que puede ejercer tensión frente a un centro de poder (p. 38), en este caso el del lenguaje verbal elaborado.

Podemos entender este último punto, el de la función creadora en la sintaxis de Reyes, desde las reflexiones de Artaud (1983) acerca del lenguaje. Para el artista, aquello que no puede expresarse con palabras o que no cabe en el diálogo se relega a otras formas de lenguaje, y se puede desarrollar una gestualidad que acompaña un pensamiento y lo moviliza, la cual no puede leerse como decorado (p. 39). El lenguaje de la escritura de Reyes, el de sus gestos de «incorrección», expresa un pensamiento que escapa al lenguaje verbal: la lucha contra el lenguaje verbal elaborado. Ahora bien, para Artaud (1983), un lenguaje de los gestos que movilice un pensamiento se construye de manera elaborada, bajo una conciencia minuciosa, establecida de manera calculada y metódica, en donde nada queda a la casualidad.

Asimismo, la propuesta de Artaud busca la eliminación de las palabras, pues sus reflexiones son acerca del establecimiento de un lenguaje en un escenario teatral (p. 59). Es claro que Reyes no construye este lenguaje en sus gestos de manera calculada y metódica, como ella misma lo revela, pues escribe de corrido y sin detenerse; además, la obviedad es que no elimina las palabras. Sin embargo, consideramos que su «improvisación» no impide que la gestualidad tenga el mismo efecto del que habla el artista francés: moviliza una idea que está contenida en el texto a través de la forma. Es evidente que cualquier «error» en la escritura no podría leerse de esta manera. Sin embargo, al ampliar la reflexión sobre la relación con el lenguaje presente dentro de los textos, los gestos de «incorrección» de Reyes dejan de ser simplemente un rasgo de la escritura epistolar y adquieren relevancia dentro de la misma.

La «comunicación imperfecta» es, en los manuscritos de Reyes, el lugar liminar dentro del lenguaje escrito, entre el elaborado y el no elaborado, la línea de fuga de la que hablan Deleuze y Guattari (1978) a propósito de la literatura menor. La propuesta de escritura «imperfecta» de Reyes en sus cartas revierte la lógica de poder del lenguaje verbal elaborado con el que fue controlada y que emplea para escribirlas, en los puntos, en las comas, en el uso tradicionalmente «incorrecto» de las palabras y, en general, en los órdenes de la expresión. Al hacerlo, Reyes rompe el horizonte de expectativas del lector. Los signos y la gestualidad de la escritura producen un efecto de lectura que desacomoda y que incomoda por su «incorrección», pero que permite una reflexión profunda sobre el lenguaje y el poder de este.

5. «Mis gritos no eran gritos». Conclusiones

A lo largo de este artículo hemos dado cuenta de cómo memoria y lenguaje se articulan en los manuscritos de Reyes en el contenido y en la forma. Cómo su elaboración da cuenta, de la misma manera que lo relatado, de una relación de tensión entre la necesidad de comunicar y el rechazo a hacerlo en un lenguaje verbal elaborado y en un ejercicio de elaboración de la memoria. Encontramos que la memoria de Reyes no solo está constituida por los recuerdos de sus experiencias de infancia, que dan cuenta de su marginalidad dentro de unos ordenes sociales. También está constituida por su forma: cartas, enviadas a un amigo, escritas sin «corrección» o adecuación a las convenciones de escritura, en un lenguaje simple y en una narrativa que emplea un posicionamiento infantil. Es decir, la memoria en la forma es una postura también en lo marginal.

Además, establecimos que la visión del lenguaje de Reyes expresada en el relato revela el reconocimiento de su imposibilidad para dar cuenta de unas experiencias, asunto que también desestabilizaría el lenguaje verbal formal frente a lo comunicable. Resaltamos que la experiencia frente al lenguaje como «perfecta incomunicación» parte de un extrañamiento desde lo marginal y la exclusión. A su vez, la forma «incorrecta» de Reyes en el uso del lenguaje atendería a una relación de sospecha y rechazo hacia el lenguaje verbal elaborado. Concluimos que los textos de Reyes revelan que la «comunicación imperfecta» es una propuesta de escritura en la cual los gestos movilizan las reflexiones sobre el lenguaje verbal elaborado.

Consideramos pertinente sugerir que futuras investigaciones podrían concentrarse en profundizar sobre la poética de Emma Reyes, tanto en su escritura como en su obra plástica, en relación con una estrategia de «descontención» en los signos. Afirmamos esto porque en uno de los manuscritos encontramos un pequeño dibujo de unos anteojos (Carta n.° 14, p. 5):

Esta imagen parece tener unos puntos similares a los de las miradas de la serie de dibujos de la artista denominados Retratos imaginarios. Además, notamos que en la primera carta y en otros apartes del relato, Reyes mira por la cerradura de la puerta desde el encierro. Es decir, la contención de la mirada se abre en un punto, en un espacio. Sin embargo, desarrollar estas intuiciones rebasaría las posibilidades de la presente investigación, ya que sería necesario incorporar el diálogo con la obra plástica, lo cual puede ser objeto de estudios posteriores, tal como lo indicamos anteriormente.

Otra línea de trabajo que consideramos también merece ser explorada es la del contraste entre el punto de vista de la serie de cartas que aquí hemos analizado y el que se establece en las recientes epístolas reveladas por Gabriela Arciniegas. En nuestra lectura inicial, Reyes abandona la ingenuidad aparente que establece en las cartas de infancia y adquiere la perspectiva de un adulto, por lo que un análisis de las distintas estrategias discursivas ampliaría la lectura que en este estudio presentamos.

Finalmente, no quisiéramos dejar pasar por alto que un camino de investigación es el análisis de la adaptación de los manuscritos para ser publicados, pues consideramos que existe un asunto complejo por abordar en la construcción de la edición de las cartas. Aquí recordamos que uno de los límites de esta investigación se encuentra en que dos de las epístolas publicadas en Memoria por correspondencia no están dentro del archivo que actualmente conserva la Biblioteca Luis Ángel Arango. Además, que no contamos con toda la correspondencia, pues no tenemos acceso a las cartas de contestación de Germán Arciniegas relacionadas con las epístolas de Reyes sobre su infancia. De esta manera, esperamos despertar el interés de futuros investigadores para que exploren las múltiples posibilidades de lectura de la obra.