Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Accesos

Accesos

Links relacionados

-

Citado por Google

Citado por Google -

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO -

Similares en Google

Similares en Google

Compartir

Diversitas: Perspectivas en Psicología

versión impresa ISSN 1794-9998

Divers.: Perspect. Psicol. v.8 n.1 Bogotá ene./jun. 2012

Influencia de la autoestima y del apoyo social percibido sobre

el bienestar psicológico de estudiantes universitarios chilenos*

Self-esteem, Perceived Social Support and Psychological Well-

being of Chilean University Students

Enrique Barra Almagia**

Universidad de Concepción, Chile

* Artículo de investigación.

Recibido: marzo 18 de 2011 Revisado: mayo 27 de 2011 Aceptado: septiembre 2 de 2011

Resumen

El presente estudio, de tipo correlacional transeccional, examinó la influencia de la autoestima y del apoyo social percibido sobre el bienestar psicológico, en una muestra de 450 estudiantes de ambos sexos de la Universidad de Concepción, Chile, quienes respondieron las Escalas de Autoestima de Rosenberg, de Bienestar Psicológico de Ryff y el Cuestionario de Apoyo Social Percibido. Se encontró que la autoestima tenía una influencia mayor sobre el bienestar psicológico que el apoyo social percibido. Aunque no hubo diferencias de sexo en el bienestar psicológico global, se observaron diferencias a favor de los hombres en las dimensiones de autoaceptación y autonomía, y a favor de las mujeres, en crecimiento personal, así como diferencias a favor de los hombres en autoestima y a favor de las mujeres en apoyo social percibido.

Palabras clave: bienestar psicológico, autoestima, apoyo social, estudiantes universitarios.

ABSTRACT

This correlational and cross-sectional study examined the relationships of psychological well-being with self-esteem and perceived social support in 450 male and female students from the University of Concepción (Chile). Individuals completed de Rosenberg Self-Esteem Scale, the Perceived Social Support Questionnaire and the Ryff's Psychological Well-Being Scales. It was found that self-esteem had a higher influence on psychological well-being than perceived social support. There were not significant gender differences in general psychological well-being, but men reported higher self - acceptance and autonomy, while women reported higher personal growth. It was also found that men reported greater self-esteem and women reported greater perceived social support.

Keywords: psychological well-being, self-esteem, perceived social support, university students.

Introducción

Durante los últimos años se ha observado un gran desarrollo de la llamada psicología positiva (Contreras & Esguerra, 2006), lo cual se ha manifestado en un creciente interés por estudiar aspectos que hace algunos años estaban ausentes o muy poco presentes en la investigación psicológica. Dentro de la variedad de formas de concebir y analizar los aspectos positivos del funcionamiento psicológico, algunos estudios se han enfocado en el concepto de bienestar subjetivo (Diener, 2000; Keyes, 2006; Reid, 2004) mientras que una creciente cantidad de investigaciones se han focalizado en el concepto más reciente de bienestar psicológico (Ballesteros, Medina & Caycedo, 2006; Barra, 2010; Caycedo, Ballesteros & Novoa, 2008; Peñate, Del Pino-Sedeño & Bethencourt, 2010; Ring, Hofer, McGee, Hickey & O'Boyle, 2007). A diferencia del bienestar subjetivo que corresponde a un enfoque hedónico y se refiere a la felicidad, a la satisfacción vital y al balance afectivo, el bienestar psicológico deriva de un enfoque eudaimónico y se refiere al desarrollo del potencial humano y al funcionamiento psicológico pleno (Deci & Ryan, 2008; Peterson, et ál., 2005).

Integrando diversos conceptos de la tradición eudaimónica en psicología de la personalidad, del desarrollo y clínica, Ryff (1989) formuló un modelo multidimensional del bienestar psicológico conformado por seis factores, que incluyen la evaluación positiva de uno mismo y de la propia vida pasada (autoaceptación); un sentido de crecimiento continuo y desarrollo como persona (crecimiento personal); la creencia de que la propia vida tiene un propósito y un significado (propósito en la vida); el desarrollo y el mantenimiento de relaciones de calidad y de confianza con otros (relaciones positivas con otros); la capacidad de dirigir efectivamente la propia vida y el ambiente para satisfacer necesidades y deseos (dominio ambiental), y un sentido de autodeterminación personal (autonomía). Cada una de estas dimensiones indica los desafíos que enfrentan los individuos en sus intentos por funcionar plenamente y desarrollar sus potencialidades (Keyes, 2006).

Basándose en este enfoque multidimensional, Molina y Meléndez (2006) conciben el bienestar psicológico como una construcción personal que descansa en el desarrollo psicológico del individuo y en su capacidad para interactuar de manera armoniosa con las circunstancias de la vida. Por su parte, Samman (2007) lo conceptualiza como el grado en que se le proporciona significado a la vida, en que las funciones y actividades se evalúan positivamente y se comprende de manera significativa el entorno.

Al igual que sucede con el bienestar subjetivo (Reid, 2004), el bienestar psicológico puede tener fuentes tanto individuales como interpersonales. Las fuentes personales corresponden a percepciones y cualidades del yo, mientras que las fuentes interpersonales serían percepciones y cualidades de las relaciones sociales. Aunque los escasos estudios realizados acerca de la relación entre autoestima y bienestar se han enfocado mayoritariamente en el bienestar subjetivo (Diener & Diener, 1995; Kang, Shaver, Sue, Min & Jing, 2003; Reid, 2004), Paradise & Kernis (2002) encontraron que el nivel de autoestima de universitarios estadounidenses tenía influencia significativa en todas las dimensiones del bienestar psicológico evaluadas en el presente estudio.

En cuanto al apoyo social percibido, existe abundante evidencia de los efectos positivos que parece tener en el bienestar y en la salud mental de los individuos (Barrón & Sánchez, 2001; Musitu & Cava, 2002; Wight, Botticello & Aneshensel, 2006), lo cual se explicaría porque el apoyo social proporciona al individuo un sentido de estabilidad, de predictibilidad y de control que lo hace sentirse mejor y percibir de manera más positiva su ambiente (Barra, 2004).

La importancia relativa de los factores individuales e interpersonales del bienestar personal dependería del carácter individualista o colectivista de la cultura, siendo los factores individuales más predictivos del bienestar cuando predomina el individualismo sobre el colectivismo (Diener & Diener, 1995). Sin embargo, dentro de una misma cultura, los factores individuales e interpersonales podrían ser diferencialmente importantes para el bienestar personal de hombres y mujeres, de una manera similar a como dichos factores difieren en importancia en las culturas individualistas y colectivistas.

En un estudio con universitarios estadounidenses, Reid (2004) encontró que tal predicción se confirmaba, en el sentido que la autoestima predecía mejor el bienestar de los hombres que la armonía interpersonal, mientras que en las mujeres ambos factores predecían igualmente el bienestar. Sin embargo, dicho estudio se focalizó en el bienestar subjetivo medido solamente mediante el balance afectivo, es decir, la frecuencia con que los participantes habían experimentado ciertos afectos positivos y negativos durante las dos semanas anteriores.

En cuanto a las posibles diferencias de sexo en las dimensiones del bienestar psicológico, la escasa evidencia disponible es poco consistente. En una muestra de adultos estadounidenses de distintas edades, Ryff (1989) encontró que la única diferencia significativa era que las mujeres mostraban mayores niveles en la dimensión de relaciones positivas con otros que los hombres. Por su parte, en su estudio con personas de más de 65 años de República Dominicana, Molina & Meléndez (2006) no encontraron diferencias de sexo en las dimensiones de bienestar psicológico. En cambio, en un estudio con adultos suecos entre 32 y 58 años, Lindfors, Berntsson & Lundberg (2006) hallaron que además de la diferencia de sexo señalada en relaciones positivas con otros, las mujeres también presentaban mayor nivel en la dimensión de propósito en la vida y los hombres presentaban mayor nivel en la dimensión de dominio ambiental. En un estudio con universitarios chilenos, Barra (2010) informó que la única diferencia significativa se observó en la dimensión de propósito en la vida, a favor de las mujeres.

Así como la comprensión de los factores que llevan a la ansiedad y a la depresión puede ayudar a reducir la ocurrencia de los problemas de salud mental, la comprensión de los factores que contribuyen al bienestar psicológico puede ayudar a promover la salud mental.

El problema investigado en este estudio fue ¿cuál es la influencia relativa de la autoestima y del apoyo social percibido sobre el bienestar psicológico?

Debido a la escasez de evidencias, especialmente en nuestro medio, el presente estudio se propuso examinar estas relaciones en estudiantes universitarios, ya que el conocimiento acerca de las variables que contribuyen a determinar dicho bienestar sería de gran utilidad para la promoción del desarrollo personal integral de este sector de la población que desempeñará un rol significativo en la sociedad. Un objetivo adicional del presente estudio es examinar posibles diferencias de sexo en las variables consideradas.

Método

Participantes

Los participantes del estudio fueron 450 estudiantes (213 hombres y 237 mujeres) de la Universidad de Concepción, Chile, con edades entre 18 y 30 años (promedio de 20.9 años), quienes eran alumnos de segundo a sexto semestre de carreras de las áreas de salud (16%), ingenierías (19%), pedagogías (36%) y ciencias sociales (29%).

Instrumentos

Para evaluar el bienestar psicológico y sus dimensiones se utilizó la adaptación española de la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff (Díaz et ál., 2006), compuesta por 29 ítems que incluyen seis dimensiones: autoaceptación (cuatro ítems), relaciones positivas con otros (cinco ítems), crecimiento personal (cuatro ítems), propósito en la vida (cinco ítems), dominio ambiental (cinco ítems) y autonomía (seis ítems). Posee una escala de respuesta tipo Likert de cuatro alternativas (desde "completamente en desacuerdo" a "completamente de acuerdo"). En el presente estudio se obtuvo un coeficiente alpha de consistencia interna de 0.85.

Para evaluar la autoestima se utilizó la adaptación española de Escala de Autoestima de Rosenberg (Martín, Núñez, Navarro & Grijalvo, 2007), compuesta por diez ítems referidos a la percepción global del individuo acerca de su valor personal, con una escala de respuesta tipo Likert de cuatro alternativas (desde "completamente en desacuerdo" a "completamente de acuerdo"). En este estudio se obtuvo un coeficiente alpha de consistencia interna de 0.86.

Y para evaluar el apoyo social percibido, se utilizó el Cuestionario de Apoyo Social Percibido (Gracia, Herrero & Musitu, 2002), instrumento elaborado y validado en España y destinado a evaluar la disponibilidad de tres tipos de apoyo (emocional, consejo e instrumental), proveniente de relaciones interpersonales específicas en la red social del individuo. Los participantes deben indicar las personas más significativas para ellos (hasta un máximo de diez) y para cada una de esas personas deben responder seis ítems (dos referidos a apoyo emocional, dos a apoyo de consejo y dos a apoyo instrumental). Tiene cinco alternativas de respuesta, desde "nunca o casi nunca" hasta "siempre o casi siempre". El coeficiente alpha de consistencia interna obtenido en este estudio fue de 0.80.

Procedimiento

La aplicación de los instrumentos se realizó en forma colectiva durante horas de clases, contando con la aprobación previa de los profesores encargados de las asignaturas y el consentimiento informado de los participantes, los cuales solo debían indicar datos de sexo, edad y carrera, para asegurar el anonimato. Los cuestionarios fueron aplicados por alumnos de último curso de la carrera de Psicología. Los participantes no recibieron incentivos por su participación.

Resultados

De acuerdo con los objetivos del estudio, el análisis de los datos incluyó el coeficiente de correlación de Pearson, el análisis de regresión lineal y la prueba t de diferencia de medias.

Respecto con las relaciones entre las distintas variables, se observa en la Tabla 1 que la variable que muestra claramente una mayor relación con el bienestar psicológico global es la autoestima. El apoyo social percibido también presenta una relación significativa con el bienestar psicológico global, aunque de magnitud inferior a la que presenta la autoestima.

Al analizar en cada sexo las relaciones entre el bienestar psicológico global y las otras variables, se observa que en ambos sexos se mantiene el patrón general de correlaciones encontrado en la muestra total. Es decir, tanto en los hombres como en las mujeres el bienestar psicológico global presenta una relación mayor con la autoestima que con el apoyo social percibido. También se puede observar en la Tabla 1 que las relaciones del bienestar psicológico global con la autoestima y el apoyo social percibido son de mayor magnitud en las mujeres que en los hombres.

En relación con las dimensiones del bienestar psicológico, en la Tabla 1 se observa que en la muestra total la autoestima presenta relaciones significativas con todas las dimensiones, siendo la relación de mayor magnitud con la dimensión de autoaceptación y la de menor magnitud con la dimensión de crecimiento personal.

En cuanto al apoyo social percibido, muestra relaciones significativas de similar magnitud con la mayoría de las dimensiones del bienestar psicológico, a excepción de las dimensiones de autonomía y de crecimiento personal.

Al analizar las dimensiones del bienestar psicológico en cada sexo, se observa que en cuanto a la autoestima en cada sexo se da el mismo patrón encontrado en la muestra total. Es decir, esa variable presenta relaciones significativas con todas las dimensiones del bienestar, siendo la relación de mayor magnitud la existente con la dimensión de autoaceptación.

En lo que se refiere al apoyo social, se observa en cada sexo un patrón similar al encontrado en la muestra total, es decir, relaciones moderadas con las distintas dimensiones del bienestar psicológico, y una relación prácticamente nula con la dimensión de crecimiento personal en las mujeres y con la dimensión de autonomía en los hombres.

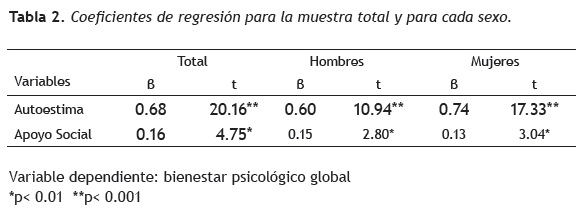

La relación de mayor magnitud del bienestar psicológico con la autoestima que con el apoyo social percibido se ve claramente confirmada en el análisis de regresión para la muestra total y para cada sexo, cuyos resultados se presentan en la Tabla 2. Tal como se aprecia en esta tabla, la autoestima tiene un peso mucho mayor que el apoyo social en el bienestar psicológico global en la muestra total. Y al comparar ambos sexos se observa que esta influencia diferencial es más acentuada en las mujeres que en los hombres.

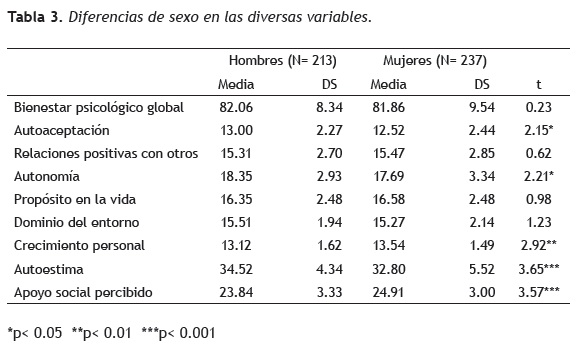

En la Tabla 3 se presentan las diferencias de sexo en las diversas variables estudiadas, mediante la prueba t de diferencias de medias. Se puede observar que aunque no existen diferencias significativas en el bienestar psicológico global sí hay diferencias significativas de sexo en tres de las seis dimensiones del bienestar psicológico: autoaceptación y autonomía a favor de los hombres, y crecimiento personal a favor de las mujeres. Además, se observan diferencias significativas en autoestima a favor de los hombres y en apoyo social percibido a favor de las mujeres.

Discusión

En cuanto al primer objetivo del estudio, los resultados obtenidos revelan que la autoestima tiene una influencia mayor que el apoyo social percibido sobre el bienestar psicológico y sus distintas dimensiones, tanto en hombres como en mujeres.

Y en relación con el segundo objetivo, los resultados mostraron diferencias de sexo significativas en algunas de las variables estudiadas. Aunque no se observaron diferencias entre hombres y mujeres en el bienestar psicológico global, los hombres reportaron mayores niveles de autoaceptación y de autonomía que las mujeres, mientras que estas últimas informaron mayor nivel de crecimiento personal. Otras diferencias significativas de sexo fueron en relación a la autoestima a favor de los hombres y en apoyo social percibido a favor de las mujeres.

El hecho de que un factor individual como la autoestima muestre mayor relación con el bienestar psicológico que un factor más interpersonal como el apoyo social, es consistente con otras investigaciones referidas a dimensiones de bienestar subjetivo en culturas occidentales (Diener & Diener, 1995; Alonso et ál., 2007). Reid (2004) afirma que la variable autoestima era la que mostraba relaciones más significativas con el balance afectivo y el afecto positivo (indicadores de bienestar subjetivo) en una muestra de universitarios estadounidenses. Por su parte, Uchida, Kitayama, Mesquita, Reyes & Morling (2008) plantean que el vínculo entre apoyo social y bienestar subjetivo sería moderado por factores culturales, informando que dicha relación era mayor en universitarios asiáticos (cultura interdependiente) que en sus pares angloamericanos (cultura independiente).

Si bien la investigación previa acerca de estas relaciones se ha enfocado en el bienestar subjetivo y no en el bienestar psicológico, los resultados serían similares en el sentido de que es la variable de autoestima la que se relaciona en mayor grado con el nivel de bienestar personal de los individuos, ya sea que este último se conciba en términos de bienestar subjetivo, como en el estudio de Reid (2004), o de bienestar psicológico, como en la presente investigación.

La relación significativa que mostró la autoestima con el nivel global de bienestar psicológico y sus dimensiones se puede explicar porque la calidad de vida de una persona y su bienestar estarían en gran medida influidos por la manera como cada individuo se percibe y se valora a sí mismo, lo que modula su comportamiento a nivel individual, familiar y social (Alonso et ál., 2007). Por tanto, un nivel bajo o alto de autoestima afectará la relación con los otros y se reflejará en las fortalezas para afrontar eventos no deseables, influyendo de una u otra manera en el bienestar.

Además de relacionarse muy significativamente en el bienestar psicológico global, la autoestima mostró altas correlaciones con la mayoría de las dimensiones del bienestar psicológico, en especial con la autoaceptación, el dominio del entorno y el propósito en la vida. En cambio, su relación con la dimensión de crecimiento personal siendo significativa, fue notoriamente menor. Estos resultados coinciden con lo informado por Paradise & Kernis (2002) en relación con universitarios estadounidenses, quienes encontraron que la autoestima tenía mayores relaciones con las dimensiones de autoaceptación y de dominio del entorno, mientras que su menor relación se observó con la dimensión de crecimiento personal.

Aunque en menor grado que la autoestima, el apoyo social percibido también mostró una relación con el bienestar psicológico global y con algunas de sus dimensiones. Esta relación puede explicarse por la evidencia de que las personas que se sienten apoyadas por sus amigos y familia presentan menores índices de depresión y de ansiedad, lo cual contribuye a un mayor nivel de bienestar personal (Barrón & Sánchez, 2001; Galván et ál., 2006); se considera que esto les permite afrontar mejor las distintas problemáticas a las que se ven enfrentadas en su vida diaria, es decir, el apoyo social representaría un recurso importante con el que se superan las adversidades que acompañan a los acontecimientos vitales estresantes, ayudando también a mantener un ajuste psicológico adecuado y, por tanto, influyendo sobre el bienestar de la persona (Gracia & Herrero, 2006).

El hecho de que la relación entre el bienestar psicológico y el apoyo social percibido sea solo moderada y de magnitud muy inferior a la existente con la autoestima, podría explicarse porque de acuerdo con Lyubomirsky, Tkach & DiMatteo (2006) las relaciones sociales significativas tienen influencia en la felicidad y en el bienestar, pero en conjunto con muchas otras variables como el temperamento, el propósito en la vida y la satisfacción global. Aunque las relaciones sociales, como la amistad, tendrían gran influencia en el bienestar subjetivo en todas las edades (Lyubomirsky et ál., 2006), puede que no sea tan importante su influencia en el bienestar psicológico, debido a que este último está más centrado en la valoración del individuo de su desarrollo personal en distintos ámbitos. Además, aun en el caso del bienestar subjetivo, su relación con el apoyo social sería moderada por factores culturales, de acuerdo con Uchida et ál. (2008), quienes encontraron que dicho nexo era de mayor magnitud en universitarios asiáticos (una cultura interdependiente) que en sus pares angloamericanos (una cultura independiente).

Los resultados obtenidos acerca de las relaciones entre el bienestar psicológico y las variables autoestima y apoyo social en hombres y mujeres difieren de lo dado a conocer por Reid (2004) en su estudio sobre bienestar subjetivo. El autor encontró que las relaciones del bienestar con la autoestima eran de mayor magnitud en los hombres que en las mujeres, mientras que la relación entre bienestar y armonía relacional era de mayor magnitud en las mujeres. En cambio, en el presente estudio se encontró que en las mujeres la relación del bienestar con la autoestima era de mayor magnitud que en los hombres, mientras que hombres y mujeres presentaban similar relación entre bienestar y apoyo social percibido.

Las diferencias entre ambos estudios, las cuales son relativas ya que todas las relaciones señaladas son significativas en ambos sexos, pueden deberse, en gran medida, a la muy diferente forma de evaluación del bienestar en ambos casos, ya que mientras en el estudio de Reid (2004) se evaluaba el bienestar subjetivo mediante indicadores de balance afectivo, en la presente investigación se evaluó el bienestar psicológico mediante las dimensiones de Ryff (1989).

A pesar de que no se encontraron diferencias de sexo en el nivel de bienestar psicológico global, los hombres obtuvieron mayores puntajes que las mujeres en autoaceptación y autonomía, mientras las mujeres obtuvieron mayores puntajes que los hombres en crecimiento personal. Esto indicaría que, tal vez, para los hombres es más necesario ser independientes, tener sus propias convicciones y al mismo tiempo desarrollar una mayor autoaceptación de sus defectos y sus virtudes, mientras que para las mujeres puede ser más necesario percibirse desarrollando diversas potencialidades y creciendo como personas.

A diferencia de lo informado por Ryff (1989) y por Lindfors et ál. (2006) sobre adultos de distintas edades, en este estudio con jóvenes universitarios no se encontró una diferencia de sexo en la dimensión de relaciones positivas con otros, lo cual podría indicar que los jóvenes actuales de ambos sexos son cada vez más similares en la valoración que hacen de sus relaciones interpersonales, en comparación con generaciones anteriores.

Otras diferencias significativas de sexo fueron en autoestima a favor de los hombres y en apoyo social percibido a favor de las mujeres. Respecto a la autoestima, los resultados concuerdan con lo informado en otros estudios, diferencia que se podría deber a que las mujeres se preocupan más por lo que los demás piensan de ellas y tendrían, por tanto, una mayor autoconciencia, generándose así mayor inestabilidad y menor autoestima (González, Valdez & Serrano, 2003).

El hecho de que las mujeres perciban mayor apoyo social que los hombres es coincidente con lo encontrado en universitarios venezolanos por Feldman et ál. (2008) y se puede relacionar con las diferencias en la socialización y los diferentes papeles de las mujeres y de los hombres dentro de la sociedad. Así, mientras que en los hombres se enfatiza la autoconfianza, la autonomía y la independencia, a las mujeres se les socializa para ser más interdependientes y estar más dispuestas a reconocer las dificultades y a buscar la ayuda de otros. Por ello, se esperaría que ellas perciban y también valoren en mayor grado que los hombres el apoyo social disponible.

Como una limitación importante del estudio se puede mencionar el hecho que la muestra no era probabilística y era bastante homogénea respecto a la edad y el nivel educacional, por lo cual los resultados obtenidos no se pueden generalizar a otros tipos de personas ni a la población general. Y, además, por tratarse de un estudio transeccional, las relaciones entre las variables solo fueron examinadas de modo concurrente y no de modo prospectivo, como sería deseable para investigar la capacidad predictiva de unas variables sobre otras.

Se sugiere que en futuras investigaciones se incluyan personas que se encuentren en distintas etapas del ciclo vital, con el fin de determinar posibles cambios con la edad en las relaciones entre las variables estudiadas. Así, por ejemplo, sería interesante conocer si la influencia del apoyo social sobre el bienestar psicológico se incrementa con la edad, a medida que las personas van consolidando sus vínculos interpersonales más significativos. De igual manera, sería deseable conocer las relaciones entre el bienestar psicológico y otras variables tanto individuales (por ejemplo, factores de personalidad) como del contexto social (por ejemplo, participación comunitaria). Mientras más conocimiento exista acerca de los distintos factores que pueden influir en el bienestar, se estará en mejores condiciones para promover las diversas potencialidades individuales que pueden conducir a un desarrollo personal más integral.

Referencias

Alonso, L.; Murcia, G.; Murcia, J.; Herrera, D.; Gómez, D.; Comas, M.; et al. (2007). Autoestima y relaciones interpersonales en jóvenes estudiantes de primer semestre de la División Salud de la Universidad del Norte, Barranquilla (Colombia). Revista Salud Uninorte 23:32-42. [ Links ]

Ballesteros, B. P.; Medina, A. & Caycedo, C. (2006). El bienestar psicológico definido por asistentes a un servicio de consulta psicológica en Bogotá, Colombia. Universitas Psychologica 5(2):239-258. [ Links ]

Barra, E. (2004). Apoyo social, estrés y salud. Psicología y Salud 14:237-243. [ Links ]

Barra, E. (2010). Bienestar psicológico y orientación de rol sexual en estudiantes universitarios. Terapia Psicológica 28:119-125. [ Links ]

Barrón, A. & Sánchez, E. (2001). Estructura social, apoyo social y salud mental. Psicothema 13:17-23. [ Links ]

Caycedo, C.; Ballesteros, B.P. & Novoa, M. (2008). Análisis de un protocolo de formulación de caso clínico desde las categorías de bienestar psicológico. Universitas Psychologica 7(1):231-250. [ Links ]

Contreras, F. & Esguerra, G. (2006). Psicología positiva: Una nueva perspectiva en psicología. Diversitas 2(2):311-319. [ Links ]

Deci, E. & Ryan, R. (2008). Hedonia, eudaimonia, and well-being: An introduction. Journal of Happiness Studies 9:1-11. [ Links ]

Díaz, D.; Rodríguez, R.; Blanco, A.; Moreno, B.; Gallardo, I.; Valle, C.; et al. (2006).Adaptación española de las escalas de bienestar psicológico de Ryff. Psicothema 18:572-577. [ Links ]

Diener, E. (2000). Subjective well-being: The science of happiness and a proposal for a national index. American Psychologist 55:34-43. [ Links ]

Diener, E., & Diener, M. (1995). Cross-cultural correlates of life satisfaction and self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology 68:653-663. [ Links ]

Feldman, L.; Goncalves, L.; Chacón, G.; Zaragoza, J.; Bagés, N. & De Paulo, J. (2008). Relaciones entre estrés académico, apoyo social, salud mental y rendimiento académico en estudiantes universitarios venezolanos. Universitas Psychologica 7(3):739-752. [ Links ]

Galván, J.; Romero, M.; Rodríguez, E.; Durand, A.; Colmenares, E. & Saldivar, G. (2006). La importancia del apoyo social para el bienestar físico y mental de las mujeres reclusas. Salud Mental 29:68-74. [ Links ]

González, N.; Valdez, J. & Serrano, J. (2003). Autoestima en jóvenes universitarios. Ciencia Ergo Sum 10:173-179. [ Links ]

Gracia, E. & Herrero, J. (2006). La comunidad como fuente de apoyo social: Evaluación e implicaciones en los ámbitos individual y comunitario. Revista Latinoamericana de Psicología 38:327-342. [ Links ]

Gracia, E.; Herrero, J. & Musitu, G. (2002). Evaluación de recursos y estresores psicosociales en la comunidad. Madrid: Editorial Síntesis. [ Links ]

Kang, S.; Shaver, P.; Sue, S.; Min, K. & Jing, H. (2003). Culture-specific patterns in the prediction of life satisfaction: Roles of emotion, relationship quality, and self-esteem. Personality and Social Psychology Bulletin 29:1596-1608. [ Links ]

Keyes, C. (2006). Subjective well-being in mental health and human development research worldwide: An introduction. Social Indicators Research 77:1-10. [ Links ]

Lindfors, P.; Berntsson, L. & Lundberg, U. (2006). Factor structure of Ryff's psychological well-being scales in Swedish female and male white-collar workers. Personality and Individual Differences 40:1213-1222. [ Links ]

Lyubomirsky, S.; Tkach, C. & DiMatteo, M. (2006). What are the differences between happiness and self-esteem?. Social Indicators Research 78:363-404. [ Links ]

Martín, J.; Núñez, J.; Navarro, J. & Grijalvo, F. (2007). The Rosenberg Self-Esteem Scale: Translation and validation in University students. The Spanish Journal of Psychology 10:458-467. [ Links ]

Molina, C.J. & Meléndez, J.C. (2006). Bienestar psicológico en envejecientes de la República Dominicana. Geriátrika 22:97-105. [ Links ]

Musitu, G. & Cava, M.J. (2002). El rol del apoyo social en el ajuste de los adolescentes. Intervención Psicosocial 12:179-192. [ Links ]

Paradise, A. & Kernis, M. (2002). Self-esteem and psychological well-being: Implications of fragile self-esteem. Journal of Social and Clinical Psychology 21:345-361. [ Links ]

Peñate, W.; Del Pino-Sedeño, T. & Bethencourt, J.M. (2010). El efecto diferencial de escribir sobre un mismo trauma o sobre diferentes traumas en el bienestar psicológico y el estado de salud autoinformado. Universitas Psychologica 9(2):433-445. [ Links ]

Peterson, C.; Park, N. & Seligman, M. (2005). Orientations to happiness and life satisfaction: The full life versus the empty life. Journal of Happiness Studies 6:25-41. [ Links ]

Reid, A. (2004). Gender and sources of subjective well-being. Sex Roles 51:617-629. [ Links ]

Ring, L.; Hofer, S.; McGee, H.; Hickey, A. & O'Boyle, C. (2007). Individual quality of life: Can it be accounted for by psychological or subjective well-being?. Social Indicators Research 82:443-43. [ Links ]

Ryff, C. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology 57:1069-1081. [ Links ]

Samman, E. (2007). Psychological and subjective well-being: A proposal of internationally comparable indicators. Oxford Development Studies 35:459-486. [ Links ]

Uchida, Y.; Kitayama, S.; Mesquita, B.; Reyes, J. & Morling, B. (2008). Is perceived emotional support beneficial? Well-being and health in independent and interdependent cultures. Personality and Social Psychology Bulletin 34:741-754. [ Links ]

Wight, R.; Botticello, A. & Aneshensel, C. (2006). Socioeconomic context, social support, and adolescent mental health: A multilevel investigation. Journal of Youth and Adolescence 35:115-126. [ Links ]

** Correspondencia: Departamento de Psicología- Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Concepción, Casilla 160-C, Concepción, CHILE, correo electrónico: ebarra@udec.cl