Introducción

La evolución social y cultural de la enfermería ha propagado una concepción estereotipada en la que esta consiste solo en ayudar en el proceso de satisfacción del paciente, estando muy alejada de cualquier atisbo de protagonismo de dicho logro. Esta es una actitud transmitida a la profesión desde la cultura del género, en cuyo contexto la mujer (mayoría en la profesión de enfermería) se ocupa de tareas menos complejas y ayuda al hombre, siendo casi invisible su actuación. Tal idea es corroborada por Aluwihare-Samaranayake & Paul cuando expresan que la "falta de reconocimiento, atribuidas al género ha influido sobre las limitadas oportunidades para la progresión de la carrera y han actuado como elementos de disuasión a las personas que entran y permanecen en la profesión de enfermería" (1, p139).

En este sentido, Siles expresa que "[...] los cuidados de salud se han organizado como consecuencia de fenómenos puntuales como el parto, la lactancia y la crianza, generando un principio de ordenación de la vida cotidiana que se ha trasmitido histórica y culturalmente" (2, p19). En consecuencia, la enfermería es un fenómeno que ha estado influido por los hechos sociales que acontecen a su alrededor y que la han ido configurando hasta la actualidad; allí el papel del género y la cultura heredada han sido determinantes en la actitud de desigualad que arrastra hasta el día de hoy. Esta situación ha repercutido en la construcción cultural y social del colectivo enfermero, evidenciado en la actualidad porque no es la enfermería la que asume el poder en la sociedad y en la comunidad científica a la que pertenece, ni quien lleva el rol protagónico en la satisfacción de las necesidades de salud del paciente, ya que esta como objeto de estudio constituye una construcción que tiene un alcance histórico y cultural.

No obstante, la historia ha demostrado que las formas de imposición son cambiantes, pues los roles y estereotipos se transforman según las normas y valores que imponen los grupos en el poder; esto se debe a que al ser adquiridas socialmente son susceptibles de modificarse. Ahora bien, los actuales tiempos de grandes cambios y transformaciones en todos los campos no han excluido a la enfermería en su proceso de consolidación científica y profesional. Además, el reconocimiento del aporte del hombre a la disciplina 3 y el avance en la investigación, academia y práctica de sus miembros la ha llevado a replantear esa condición de desigualad e invisibilidad antes descrita y a asumir una actitud exigente ante la sociedad, como lo expone Henderson cuando afirma que "el ejercicio de la enfermería supone un desempeño remunerado y altamente reconocido" (4, p124). Esta exigencia no queda solo en la posición como profesión, sino que va más allá y pide reconocimiento en el papel de la satisfacción del paciente y en la clarificación del estatus científico de la disciplina.

Siguiendo las ideas expuestas, se puede decir que la enfermería posee la preparación, voluntad y recursos para desarrollar una concepción clara de su posición en la comunidad científica en la que se desenvuelve, esto dejando a un lado su herencia cultural basada en la perspectiva del género y asumiendo que todo grupo que se constituye a nivel social, político o profesional tiene que ser descrito sin renunciar a su potencial de cambio a través del tiempo. Esta condición y disposición al cambio proporciona un marco para la transición de las actividades domésticas a las profesionales, generando una conciencia crítica en la disciplina y permitiendo reconocer la necesidad de separar a la enfermería de la mujer y de lo que la historia le atribuye a esta última.

En otras palabras, de acuerdo con la perspectiva deconstructivista de Derrida -entendida como el proceso que envuelve un movimiento entre lo abstracto del concepto y lo concreto de los datos, entre lo manifiesto y lo oculto, entre lo implícito y lo explícito de las ideologías y entre lo que dicen que hacen y lo que realmente hacen-, se puede llegar a una conclusión en la que se enfrenta la concepción de una enfermería histórica con las nueva perspectivas de esta disciplina, pero manteniendo su esencia. La confrontación entre estos dos opuestos permite el surgimiento de la composición, o sea la síntesis, que supera las posiciones de tesis y antitesis anteriores y alcanza una nueva forma más completa y perfecta que incluye estas dos posiciones.

En este sentido, la deconstrucción lleva a salir a la superficie lo que quedaba en los márgenes. Como lo que ocupa a este estudio es la reflexión sobre la nueva conceptualización de enfermería, se hace énfasis en que interesa extraer de la herencia que la historia le ha dejado a la enfermería lo que realmente compone su ontología original, que no es más que el cuidado; esto le otorga una nueva interpretación basada en una visión científica y actualizada de la misma, es decir, se pretende mantener el sentido original de partida y el nuevo que se da a través de otra interpretación de enfermería como disciplina científica.

Bajo este planteamiento surge la necesidad de repensar el concepto de enfermería desde su herencia histórica y los acontecimientos actuales de la disciplina para llegar a realizar una reflexión sobre la deconstrucción y reconstrucción del concepto bajo el enfoque deconstructivista de Derrida. Así, el objetivo de la investigación fue la desconstrucción del concepto de enfermería, desde la historia, para contextualizarlo como la disciplina actual.

Materiales y métodos

Este estudio se realizó bajo la metodología cualitativa, la cual intenta penetrar con un carácter riguroso y sistemático en los fenómenos de la vida cotidiana, explorándolos, analizándolos y reflexionando sobre ellos para mostrar su complejidad, esto al descubrir las actividades diarias, motivos, significados, acciones y reacciones del actor individual en el contexto de la vida diaria 5. Se trata de una etnografía localizada, es decir, en espacio hospitalario.

Los participantes de esta investigación fueron 13 directivos del área de enfermería de dos instituciones de salud. El estudio fue aprobado por la Comisión Ética del Hospital de Alicante, precedida por las autoridades de la misma, el 28 de febrero del 2016 mediante el acta número ffRES10. Además se contó con consentimiento informado de los participantes y se garantizó que se cumplieran los principios éticos para la investigación en humanos de la Declaración de Helsinki 6.

El investigador se trasladó al campo de estudio por un periodo de seis meses en el que pudo observar de cerca y participar en la cotidianidad de las vivencias de los directivos de enfermería.

Los participantes fueron elegidos de acuerdo al aporte que daban a la investigación, respondieron a criterios cualitativos, y se seleccionaron según su nivel académico, cargo de directivo y experiencia laboral para que pudieran aportar mayor información o comprensión sobre los fenómenos experimentados 7. Como técnicas de recolección de datos, se emplearon la observación participante para todos los sujetos elegidos para el estudio y los relatos de vida para los 13 directivos. El objetivo de esta triangulación de técnicas de recolecciones de datos fue llegar a la saturación de los mismos.

El énfasis se orientó hacia los acontecimientos y actividades cotidianas del ambiente directivo: reuniones formales, reuniones científicas, conferencias, jornadas científicas, conversaciones, entrevistas, encuentros informales y otros. Los datos eran transcritos a un diario de campo cada vez que terminaba la observación. Otras fuentes generadoras de datos fueron las grabaciones de video a entrevistas a los informantes claves para obtener relatos de vida y algunos documentos como históricos científicos, revistas de divulgación científicas, libros de relevos y actas de jornadas y conferencias. El rigor científico se obtuvo al hacer que los participantes leyeran las transcripciones de sus relatos de vida y los diarios de campo de observación, en los que pudieron reconocer sus propias palabras e ideas; esas transcripciones fueron firmadas y autorizadas por los mismos informantes para dar credibilidad y validez interna a los datos trabajados.

La base teórica para el procedimiento analítico elegido fue la perspectiva deconstructivista de Derrida 8,9, que se ha definido no solo como método de análisis, sino como una corriente filosófica nacida del mismo estructuralismo; en esta se expone que las estructuras son superficiales y sus componentes son fáciles de identificar, pero que, si se desea, también pueden intercambiarse, tanto la estructuras como sus componentes, otorgándoles otro sentido a la hora de su interpretación.

El análisis metodológico de los datos se realizó por medio de un proceso de categorización que consistió en la extracción de significados en los relatos de vidas, entrevistas y la misma observación, procurando mantener las mismas palabras del informante y la misma interpretación del investigador. Este primer paso arrojó los códigos, tanto axial como en vivo, que en un segundo paso del análisis fueron transformados en entidades más complejas de significados a través de una reflexión desde la realidad del sujeto investigado y las teorías implicadas en el estudio, llegando a la categoría. En un tercer paso, estas categorías fueron agrupadas en familias, según la relación de los significados atribuidos al análisis, y luego se convirtieron en la fundamentación teórica, como aportes del estudio.

De esta manera, cobra sentido lo que se explican Chiasson & Davidson 10 cuando hablan de que la deconstrucción puede permitir a los investigadores aplicar el conocimiento a una situación específica y extender estas ideas a un contexto social más amplio, en este caso en el campo de la enfermería. Es así como la idea de Derrida 8 sostiene que el modo metafísico o tradicional de lectura produce un sinnúmero de falsas suposiciones sobre la naturaleza de los textos y es un tipo de pensamiento que critica, analiza y revisa fuertemente las palabras y sus conceptos.

En el campo de la salud, y en específico en enfermería 11, la deconstrucción consiste en mostrar cómo se ha construido un concepto cualquiera a partir de procesos históricos y acumulaciones metafóricas, mostrando que lo que se presupone claro y evidente no lo es, puesto que lo que se reconoce con histórico es considerado como verdadero por sí mismo. Al considerar estas afirmaciones en el caso de la enfermería, se puede ver con claridad cómo la conceptualización que esta arrastra desde la historia está íntimamente ligada a procesos históricos y metafóricos atribuidos a la mujer.

Este artículo pretende dar una visión al concepto de enfermería bajo el enfoque del pensamiento de la dialéctica deconstructivista planteada por Derrida 8,12, para lo cual se tiene claro que la herencia que la evolución histórica y social han dejado al concepto de enfermería viene construido desde la perspectiva del género y la división sexual del trabajo, asignándole a esta disciplina cualidades y atributos con una carga simbólica del papel de mujer en la sociedad; este concepto está muy alejado de la realidad actual.

Resultados

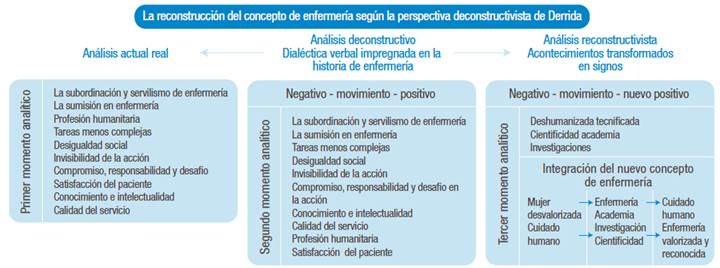

Para fines de la organización de los resultados, el análisis, se hizo a través de tres momentos (Tabla 1 y Figura 1): el primero trata un análisis real del contexto histórico de enfermería evidenciado por los participantes del estudio; el segundo se basa en el análisis deconstructivista propiamente dicho, fundamentado en lo que plantea Derrida 8 sobre la contraposición de opuestos que pueden llegar o no a la contradicción, unidos por un movimiento entre lo negativo y lo positivo de los conceptos o situaciones, en donde se expone la herencia que la historia de la mujer le ha atribuido a la enfermería y que aún permanece en el presente según lo exponen los participantes del estudio, y el tercero es un análisis reconstructivista que pretende hacer una integración de los términos o conceptos hegemónicos o relevantes para formar un nuevo todo, más rico y significante que aquel que le dio su origen y donde se pretende emerger un nuevo concepto de enfermería.

Discusión

La época histórica que le ha tocado vivir a la enfermería no solo se relaciona con la disciplina como tal, sino también con la evolución social de la mujer. Esta acotación la corrobora Mulongoy 13, que asegura que las mujeres han sido el grupo más discriminado y subyugado durante gran parte de la historia de la humanidad; incluso, en la actualidad se pueden encontrar algunos casos que aseguran que aún se mantiene esa condición dentro del colectivo enfermero y de otras disciplinas. Con frecuencia, en la observación y en las entrevistas realizadas se puede determinar que los participantes reconocen que el discurso dialéctico impregnado en la historia de la disciplina se presenta al considerar como un hecho el que la enfermera debe ser la mujer y la mujer debe ser la enfermera, solo por la naturaleza de las tareas cotidianas asignadas por la división sexual del trabajo desde la historia.

La enfermería en sus orígenes era considerada como una ocupación basada en la experiencia práctica y el conocimiento común que no contemplaba el conocimiento científico, por esta razón no merecía ningún tipo de prestigio y la colaboración solo se permitía como ayuda en la satisfacción de las necesidades de los pacientes. La enfermería siempre estaba subordinada a otras disciplinas y se ocupaba de tareas menos complejas que no requerían conocimientos científicos, condición que ha repercutido en el colectivo enfermero y el de otras profesiones sanitarias. Además, como lo corrobora Vidal-Pereira 14, la enfermería ha crecido bajo la sombra de la hegemonía médica, una disciplina considerada fuerte, masculina y con conocimiento.

Por otro lado, algunos participantes aseguraron que estas condiciones quedaron grabadas en la memoria de la enfermería como disciplina y por ende han transcendido a la imagen social de la misma, pero también hay quienes defienden que hay que reescribir la historia de la disciplina y que a la profesión le faltan interpretaciones históricas indicadas para dar forma intelectual al mundo disciplinar de hoy 15, asegurando que la construcción social de la profesión enfermera en las últimas décadas se basa en lo que los mismos profesionales han vivido en el seno de la disciplina y no solo en lo que la historia les ha heredado. Es decir, como se determinó en el presente estudio, los enfermeros han convertido sus acontecimientos cotidianos en signos significativos para la transformación de la profesión.

En la realidad, el profesional de enfermería actúa con conocimiento científico, lo que asegura su fundamento en su trabajo como disciplina científica capaz de definir su objeto epistémico por sí misma, sin necesidad de tomarlo de otras áreas sino sirviéndose de ellas para ampliar la comprensión de los fenómenos de su entorno, al tiempo que la sitúa a la par de las otras disciplina de la salud. La enfermería ha logrado proyectarse con eventos científicos y otros medios de difusión (revistas y libros fundamentalmente) de reconocido prestigio, consolidándose dentro de una comunidad científica al permitir que sus miembros basen su actuación en la ciencia.

Bajo otra perspectiva, se debe considerar que los cambios vertiginosos que han sucedido en la práctica de la enfermería, así como en su academia, son respuestas a los avances científicos de la disciplina en los últimos tiempos que le han propiciado una conciencia crítica; esto le ha permitido crear una concepción de sí misma como disciplina y profesión, y es corroborado por distintos autores 16,17 cuando afirman que el grado académico de doctorado obliga a la disciplina a ser crítica y reflexiva en el cuidado sanitario al paciente, lo que significa que el momento actual que vive la enfermería, bajo el auge científico y tecnológico, le ha llevado a adquirir herramientas necesarias para salir de ese estado de estupor en el que había estado sumergida e introducirse en la nueva visión de la disciplina.

Esta nueva forma de ver la enfermería permite concientizar sobre su legitimidad científica y filosófica 18 al ser una ciencia basada en conocimientos propios que le permiten estar en condiciones de exigir reconocimiento ante su actuación y poder optar, igual que cualquier otra disciplina de la salud, por estar dentro de la comunidad científica. Tal posición le permite a la enfermería un desarrollo de su propia cultura, de actuación basada en el conocimiento como ciencia, disciplina y profesión, permitiéndole liberarse de concepciones pasadas y crear una nueva realidad acorde con su alcance disciplinar. Es decir, la enfermería construye su propia cultura de actuación basada en su realidad cotidiana.

En la actualidad, los cambios en enfermería se han hecho evidentes, sobre todo con la adquisición del nivel universitario y con las publicaciones científicas de la disciplina. Se puede decir que la historia debe ser dividida en un antes y un después de su era universitaria, como lo expresa Habermas 19. Este logro pone a la enfermería a la altura científica y académica de cualquier otra profesión sanitaria, al mismo tiempo que le proporciona las herramientas necesarias para emanciparse como una profesión de poder donde la cultura doméstica y de género ha quedado como parte de su historia.

Esa concepción de que la enfermería debe estar supeditada a la influencia del género viene atada a su evolución social, por lo tanto ahora queda por fuera y descontextualizada, ya que no es considerada importante en la nueva actuación de la disciplina. Además, los informantes del estudio aseguran que no solo es a causa del género que la enfermería no ha sido reconocida y valorada, sino que también está relacionado con otros factores, como los histórico-culturales de la disciplina.

Volviendo un poco a la herencia histórica, hay que reconocer que las marcas que el pasado ha dejado en la enfermería también han sido marcas de la evolución de la mujer en la sociedad. Ahora, es necesario hacer una reflexión basada en las diferentes condiciones que componen ese pasado, compartiendo la idea de Fernandes-Freitas & Siles-González 20 cuando afirman que el conocimiento del pasado contribuye a la comprensión del presente y por lo tanto ignorar el pasado dificulta la interpretación de situaciones y circunstancias relativas tanto a la actualidad como al futuro.

De esta manera, la historia es compleja, dinámica e interactiva y hay una gran transversalidad entre pasado, presente y futuro, ya que "la historia no solamente nos dice lo que somos hoy, sino también lo que estamos dejando de ser [...] haciendo un llamado a la acción por lo que dejamos" (21, p23). Las huellas del pasado permanecen aún en la enfermería representada en forma de debilidades y fortalezas. Además, la naturaleza femenina de la profesión también le ha heredado su objeto epistémico, es decir, el cuidado, razón de ser y hacer de la enfermería en la actualidad.

Hay que tener en cuenta que la influencia que la división sexual del trabajo ha tenido sobre la enfermería le asignó también una característica única, considerada (por los estereotipos del momento) indispensable para proporcionar cuidados humanizados, comprensivos, sensibles y con sentido de empatía y que solo poseían las mujeres (por ser quienes amamantaban y podían parir). La comprensión de esta realidad posibilita una actitud diferente ante la historia de la enfermería. Por lo tanto, se hace necesario quitar el lastre de la misma para desafiar los obstáculos presentes, apartar las piedras del medio del camino e ir en la dirección del futuro de la enfermería. En otras palabras, deconstruir para luego reconstruir el nuevo concepto de la disciplina. La evolución en la concepción de los cuidados como objeto epistémico de enfermería le ha permitido ser considerada como profesión y ciencia 22,23.

Por otro lado, cada día existen más hombres que se dedican al cuidado, al respecto Duman 24 afirma que existe un esfuerzo concertado para que disminuya la segregación por razones de sexo en el campo de la enfermería y a tal efecto se observa una creciente contratación de personal masculino en el seno de la profesión; asimismo asegura que los hombres también pueden tener o desarrollar las capacidades para adquirir la esencia necesaria para proporcionar un cuidado humano satisfactoriamente.

Ahora bien, para continuar con la discusión hay que reconocer que la realidad actual de la enfermería se fundamenta en su filosofía de actuación, que basa su objeto de estudio en elementos necesarios para la emancipación de una disciplina científica. Esto no ha sido una tarea fácil y queda mucho por hacer para construir la nueva definición de la profesión. Tomando en cuenta lo planteado por Derrida 8, se puede ver a la profesión como valorada, reconocida y con poder en la toma de decisiones. Es necesario cambiar la imagen sociocultural que por mucho tiempo ha estado en la mente de los miembros de la misma disciplina y de otros colectivos para establecer una idea de enfermería valorada y reconocida.

Derrida 25 habla de "deconstrucción de la dialéctica", que al aplicase a la presente discusión muestra una dialéctica mujer-sumisión-desvalorización, enfermería-mujer y, por ende, enfermería-mujer, lo que se afirma con la evidencia de que la evolución de la mujer le ha dejado huellas a la misma evolución de la enfermería, es decir se ha generado una dialéctica verbal impregnada en la historia de la enfermería. Para esta disciplina la dialéctica está implícita entre su perspectiva histórica, de mujer servicial y sumisa (condición doméstica), y su perspectiva actual, de profesional, científica, gestora y autónoma, pero alejada de su naturaleza humana. La enfermería, al rechazar la herencia que le ha dejado la evolución social y cultural de la mujer, también ha rechazado su legado más importante: el cuidado humano. Es en este punto donde interviene el análisis deconstruccionista de Derrida 8, que básicamente consiste en mostrar cómo se han construido conceptos a partir de procesos históricos y acumulaciones metafóricas y evidencia que lo que aparenta ser claro y evidente no lo es.

La deconstrucción busca alterar un concepto con el propósito de ampliar el entendimiento de una práctica, un valor o un tema. Bajo este mismo enfoque, y en relación a la enfermería, Siles-González 26 expresa que las palabras mujer y enfermera hacen referencia a dos situaciones tan ficticias como legítimas, dado que han sido sancionadas por la sociedad patriarcal y que alejan a ambas de la percepción de sus auténticas realidades.

La dialéctica deconstruccionista de Derrida rompe fronteras, difumina conceptos y proporciona diversas visiones verdaderas sobre el mismo asunto. En el contexto de la enfermería, y según el discurso dialéctico, lo anterior se evidencia a través una tesis que plantea una disciplina doméstica y servicial, poseedora de una naturaleza humana heredada de su historia; una antítesis que presenta una disciplina científica y profesional, pero alejada de su naturaleza humana, es decir, tecnificada y deshumanizada, y, por último, una síntesis que presenta a la enfermería como el ideal que se pretende alcanzar en la disciplina, es decir, una enfermería profesional, científica y humanística, interesada en aplicar sus conocimientos a la atención de los cuidados al ser humano y basadas en avances científicos y la percepción de sus auténticas realidades 27-29. Esta nueva concepción de enfermería tiene un objeto epistémico como base de su actuación, pero sobre todo una calidad humana garante de un cuidado holístico, salvado de la esencia de la naturaleza humana heredada de su historia; así, en esta nueva conceptualización permanece realzado el valor intrínseco del cuidado humano.

Conclusiones

Los cambios vertiginosos que se han dado en la enfermería, así como en su academia, son respuestas a los avances científicos de esta en los últimos tiempos y le han propiciado una conciencia crítica que a su vez le ha permitido transformar la concepción de sí misma como disciplina y profesión.

En los resultados del presente estudio se observa a un personal de enfermería con actuaciones basadas en conocimiento científico, lo que asegura fundamento en su trabajo como profesión científica capaz de definir su objeto epistémico por sí misma, sin necesidad de tener que tomarlo de otras áreas; por el contario, se sirve de estas para ampliar la comprensión de los fenómenos de su entorno, al tiempo que se sitúa a la par de las demás disciplinas. Para este proceso es necesaria una deconstrucción del concepto que la historia ha dejado en la disciplina y luego construir un nuevo concepto de la disciplina basado en los avances en el conocimiento científico y académico; esta forma de ver la disciplina la hace consciente de su legitimidad científica y le permite crear su propia cultura de actuación como nueva disciplina científica.

La enfermería debe asumir que la herencia de su evolución histórica le ha dejado importantes marcas, pero al mismo tiempo le ha aportado su objeto epistémico. Además, esta asunción de la realidad sociohistórica no tiene por qué eximirla de los logros y avances científicos, tecnológicos y académicos que la disciplina ha logrado, sino que hay que asumir que en la enfermería pueden coexistir la naturaleza femenina y la cientificidad para tener un carácter profesional, científico, humano y autónomo interesado en aplicar sus conocimientos a la atención de los cuidados del ser humano.

Para terminar, se plantea una reflexión sobre la toma de conciencia del colectivo enfermero acerca de la incidencia de la historia y el género en la disciplina, todo esto partiendo del desarrollo de la práctica de esta unido al auge científico y académico que en la misma se ha logrado en los últimos tiempos. Esta situación obliga a los profesionales de enfermería a ser conscientes y reflexivos ante cada uno de sus actos cotidianos, siendo asumidos como experiencias significativas e importantes en la fundamentación de su cultura de actuación con base en la cientificidad y por tanto en su objeto epistémico.