Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Accesos

Accesos

Links relacionados

-

Citado por Google

Citado por Google -

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO -

Similares en Google

Similares en Google

Compartir

Lecturas de Economía

versión impresa ISSN 0120-2596

Lect. Econ. no.82 Medellín ene./jun. 2015

ARTÍCULOS

Caracterización socioeconómica de la comunidad artesanal de Nariño, Colombia.1

Socioeconomic characterization of the artisan community in Nariño, Colombia

La caractérisation socio–économique de la communauté d'artisans dans le Département de Nariño, Colombie

Manuel Ortiz*; Richard López**

* Profesor adscrito al Departamento de Comercio Internacional y Mercadeo de la Universidad de Nariño. Director del Grupo de Investigación Frontera Sur, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Nariño. Dirección postal: Ciudadela Universitaria Torobajo – Calle 18 Cr 50 PBX: (2)–7311449 Pasto, Colombia. Dirección electrónica: manivor@udenar.edu.co.

** Investigador, Grupo de Investigación Frontera, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Nariño. Dirección postal: Ciudadela Universitaria Torobajo – Clle 18 Cr 50 PBX: (2)–7311449 Pasto, Colombia. Dirección electrónica: rlopez3@udenar.edu.co.

–Introducción. –I. Metodología. –II. Revisión de la literatura. –III. Análisis del endoentorno y exoentorno regional artesanal. –IV. Condiciones socioeconómicas de las comunidades artesanas de Nariño. –V. Modelación econométrica. –VI. Resultados. –Comentarios finales. –Anexos. –Referencias.

Primera versión recibida el 12 de marzo de 2014; versión final aceptada el 16 de septiembre de 2014

RESUMEN

Este artículo analiza las condiciones socioeconómicas de la comunidad artesanal de Nariño, haciendo hincapié en las tres líneas de producción identificadas como potenciales para el desarrollo artesanal y marroquinero de este departamento colombiano, a saber: Marroquinería del cuero y repujado; Sombreros y bisutería en paja toquilla y las Artesanías en madera decoradas con barniz de Pasto, tamo y enchapado en tetera. A través de modelación econométrica de respuesta cualitativa, se estudia la probabilidad de desempeñarse en las líneas de producción contempladas, partiendo de un conjunto de variables socioeconómicas de naturaleza discreta y continua.

El estudio resalta que el diseño de políticas encaminadas a mejorar las condiciones organizacionales de estos sectores deberá contemplar el sentir, las expectativas y necesidades de los artesanos y artesanas, focalizando las comunidades que perciben los ingresos más bajos, y deberá avanzar hacia el fortalecimiento de las relaciones comunitarias y de asociatividad en el marco de un enfoque diferencial.

Palabras clave: artesanía, competitividad, desarrollo regional, condiciones de vida.

Clasificación JEL: O12, R10, R11, L68.

ABSTRACT

This article analyzes the socioeconomic conditions of the artisan community of Nariño, emphasizing on the three production lines identified as potential for the development of the sectors of handicrafts and leather goods in this Colombian department: Leather and embossed leather; Hats and costume jewelry, and Straw and wooden handicrafts decorated with Pasto varnish, chaff and plated teapot. Through qualitative response econometric modeling, we characterize the probability of working in the covered production lines as a function of a set of both discrete and continuous socioeconomic variables.

The study highlights that the design of policies aimed at improving the organizational conditions of these sectors should address the feelings, expectations and needs of artisans, focusing on those of the community members that perceive the lowest income levels, and advance towards strengthening community relationships and partnerships under a differential approach.

Key words: crafts, competitiveness, regional development, living conditions.

JEL Classification: O12, R10, R11, L68.

RÉSUMÉ

Cet article analyse les conditions socio–économiques de la communauté d'artisans du Département de Nariño, tout en mettant l'accent sur les trois lignes de production potentielles pour le développement de Nariño, à savoir : les objets en cuir en relief, les chapeaux et les bijoux en paille '' toquilla '' et, finalement, les objets en bois décorées avec de la laque '' Pasto ''. Pour cette analyse, nous utilisons un modèle économique de réponse qualitative, lequel permet d'estimer la probabilité qui a un artisan de se retrouver dans l'une de ces trois lignes de production, à partir d'un ensemble de variables socio–économiques de nature discrète et continue. Notre étude permet de conclure que les politiques publiques visant à améliorer les conditions de vie des artisans doivent tenir compte aussi bien de leurs attentes que de leurs besoins, tout en visant la population la plus défavorisée. Finalement, ces politiques doivent renforcer les relations communautaires et les partenariats dans le cadre d'une approche économique différentielle.

Mots clés: artisanat, compétitivité, développement régional, conditions de vie.

Classification JEL: O12, R10, R11, L68.

Introducción

La riqueza cultural del departamento de Nariño se manifiesta, entre otras cosas, cuando se ponen de relieve las actitudes y aptitudes de las manos laboriosas de sus artesanos y artesanas. En efecto, muchos de ellos se destacan por su arte a nivel nacional e internacional con sus creaciones, y por su admirable e intensiva habilidad manual se les ha determinado como los pioneros de la artesanía nacional. Se destacan, además, por el carácter individual de su trabajo, en el cual un solo fabricante realiza todos los procesos manufactureros con materiales naturales, procesados y semiprocesados, recreando con su arte la ancestralidad y la tradición.

Es importante destacar cómo muchos habitantes citadinos, creadores de historia y cultura, han ido incorporando progresivamente diversidad de técnicas que emergen de la imaginación y sabiduría del legado histórico de sus generaciones para posteriormente inventarse y reinventarse en los Carnavales de Negros y Blancos2, cuya identidad folclórica se muestra definida y a la vez contemplada en sus artesanías. Con el propósito de mantener dicha identidad la Agenda Interna de Nariño (Departamento Nacional de Planeación –DPN–, 2007, p. 22) identifica la necesidad de promocionar la asociatividad dentro de la cadena productiva artesanal, con el fin de reducir costos, compartir conocimiento, innovar en tecnología natural, buscar nuevas alternativas y crear capital social. Lo anterior requiere, entre otras cosas, mecanismos para la difusión de conocimiento (TICs) que ayuden a los empresarios, en particular a los más pequeños, a trabajar con herramientas modernas y a valorar el trabajo asociado.

En ese sentido, con el ánimo de fortalecer las diferentes minicadenas productivas artesanales que existen en el departamento y orientarlas hacia la exportación, y teniendo en cuenta las ventajas comparativas y competitivas del sector en la región, se plantea la necesidad de: desarrollar la infraestructura tecnológica y vial, formular un Plan Estratégico de Desarrollo Artesanal, formular un plan de mercadeo para la oferta artesanal, garantizar la sostenibilidad de la producción artesanal nariñense y la de su área de influencia, diseñar e implementar programas de capacitación y asistencia técnica dirigida al sector artesanal y montar una comercializadora de artesanías con proyección internacional a partir de la estructuración de consorcios de productores para atender la demanda internacional.

Atendiendo a las necesidades planteadas, la Cámara de Comercio de Pasto y el Laboratorio Empresarial de Artesanías como entidad adscrita a Artesanías de Colombia, plantearon la necesidad de implementar y poner en marcha una Sociedad de Comercialización Internacional de la Marroquinería y las Artesanías de Nariño (SCIMAN). El diseño del proyecto empieza identificando, entre todas las líneas de producción existentes, diez líneas de producción artesanal (LPA)3, las cuales se han clasificado teniendo en cuenta: materias primas utilizadas, técnicas aplicadas en los productos e intensidad de mano de obra.

Aunque el proyecto SCIMAN en general ahonda en las diez LPA y en las condiciones de las comunidades que se asocian con la producción de dichas líneas, para el caso objeto de estudio la profundización versa en torno a tres líneas: Marroquinería del cuero y repujado4; Artesanías en madera decoradas con barniz de Pasto, mopa–mopa, tamo y tetera5, y los Sombreros en paja toquilla o iraca.6

Así, el presente documento se divide en siete partes además de esta introducción: la primera de ellas da a conocer la metodología utilizada en el estudio; en la segunda parte se expone la revisión literaria, en donde se ha realizado una buena aproximación a los tópicos planteados; en el tercer punto se describen las tres líneas de producción objeto de estudio; en el cuarto punto se realiza un análisis de los factores internos y externos del sector artesanal; en la quinta parte se sustentan las condiciones socioeconómicas de la comunidad artesanal a partir de un análisis descriptivo; en la sexta parte se realiza un análisis probabilístico de algunas condiciones socioeconómicas de los artesanos a partir de modelaje econométrico con variable dependiente limitada y, finalmente, se expone los resultados y se realizan comentarios finales.

I. Metodología

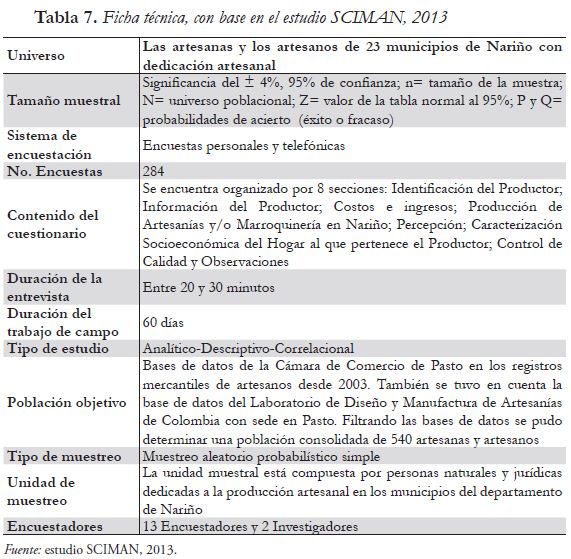

La presente investigación se enmarca dentro del enfoque cuantitativo, en la medida en que cada etapa precede a la siguiente y el orden es riguroso (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Por su parte, las herramientas utilizadas para cumplir los objetivos planteados se relacionan fundamentalmente con el diseño de encuestas, las cuales se aplicaron a partir de un muestreo probabilístico simple; para ello se desarrolló un trabajo de campo que incluye a las comunidades artesanas de 23 municipios de Nariño, (ver Anexo, Tabla 7).

Las variables microeconómicas, definidas en el instrumento asociadas a las características sociales y económicas de la comunidad artesanal del departamento de Nariño, permitieron determinar la relación probabilística que existe entre tales características y el evento de que un artesano se dedique a determinada LPA.

II. Revisión de la literatura

Las investigaciones relacionadas con la cadena productiva de las artesanías, han sido escasamente desarrolladas. Los estudios se centran en características comerciales y de mercado, a la vez que se han realizado algunos esfuerzos desde lo antropológico y sociológico, dejando de lado factores importantes como las condiciones socioeconómicas de las familias que se dedican a estas labores. En ese sentido se ha clasificado la revisión literaria en dos vertientes:

A. Documentación teórica sobre producción artesanal

Clasificar o encasillar determinadas actividades en el sector artesanal resulta bastante complejo, en la medida en que no existe un concepto unificado sobre lo que es la artesanía; no obstante, para el caso objeto de estudio, y en general en las investigaciones que incorporan cadenas o minicadenas artesanales, coinciden en compartir la definición de la UNESCO:

Los productos artesanales son los producidos por artesanos, ya sea totalmente a mano, o con la ayuda de herramientas manuales o incluso de medios mecánicos, siempre que la contribución manual directa del artesano siga siendo el componente más importante del producto acabado. Se producen sin limitación por lo que se refiere a la cantidad y utilizando materias primas procedentes de recursos sostenibles. La naturaleza especial de los productos artesanales se basa en sus características distintivas, que pueden ser utilitarias, estéticas, artísticas, creativas, vinculadas a la cultura, decorativas, funcionales, tradicionales, simbólicas y significativas religiosa y socialmente (PRODINTEC, 2006, p. 13).

En contraste, Bustos (2009) define diferentes tipos de producción artesanal en función del concepto de sistema de producción; en efecto, señala que existen en la realidad diferentes sistemas productivos y pueden clasificarse, según el grado de intervención humano, en varias categorías manuales, cuando las actividades son realizadas íntegramente por personas; semiautomáticas, personas y máquinas se distribuyen las operaciones; automáticas, el ser humano supervisa las operaciones ejecutadas por las máquinas.

En razón a lo anterior, si bien el concepto de la UNESCO se remite al predominio de la intervención del ser humano en la producción de artesanías, Bustos (2009) contempla la intervención de la maquina en el proceso automatizado, esto desde la óptica de un sistema de producción. Sin embargo, para el caso objeto de estudio, se observa que entre las tres líneas de producción artesanal contempladas, dos de ellas encierran un alto componente manual, como lo es el caso del barniz de Pasto, tamo y enchapado con tetera, y los sombreros en paja toquilla, donde la producción es fundamentalmente manual, aunque se implemente el uso de herramientas de madera o de metal que intervienen en el proceso productivo. Por su parte, la marroquinería en cuero y repujado, a pesar de seguir manteniendo el componente manual, también tiene un importante componente mecánico, y en algunos casos se observan procesos automatizados.

Para comprender mejor la clasificación de Bustos (2009) es preciso observar la definición del sistema de producción como un método, es decir, un procedimiento que desarrolla una organización para transformar recursos en bienes y servicios. En ese orden de ideas, se resalta que la producción artesanal elabora objetos mediante la transformación de materias primas naturales básicas a través de procesos de producción no industrial que involucran máquinas y herramientas simples con predominio del trabajo físico y mental. En efecto, según la UNESCO, la importancia transcendental de la producción artesanal radica, además de los productos en sí mismos, en las competencias y los conocimientos que son imprescindibles para que no desaparezca este tipo de producción.

De otra parte, es importante darle una mirada al ámbito mercantil de la producción. En ese sentido el trabajo de Benedetti 'Producción Artesanal Indígena y Comercialización: entre los ''Buenitos'' y los ''Barateros''' (2012), se aborda el ámbito mercantil de la producción mascarera chané desde una mirada antropológica, desde la cual se consideran los procesos productivos y su relación con las orientaciones de los ámbitos mercantiles en la actualidad, se caracterizan diversos canales de comercialización y, finalmente, se analizan las acciones de comercialización orientadas al fomento artesanal.

B. Documentación técnica sobre la importancia del sector artesanal en Colombia

Según los autores en su estudio sobre desarrollo productivo, ''Pymes y articulación productiva. Resultados y lecciones a partir de experiencias en América Latina'' (2007), Dini, Ferraro y Gasaly evidencian el alcance de resultados importantes en dos áreas que son de relevancia estratégica para el diseño de políticas, tales como la promoción de la innovación y el acceso a mercados más exigentes. Revisar de cerca este documento permite vislumbrar la capacidad de las experiencias asociativas de obtener importantes logros.

El análisis de experiencias del estudio de Dini et al. contempla varios temas, los cuales abarcan 12 proyectos que, a su vez, incluyen 18 subproyectos implementados en 11 países de la región (Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Uruguay). Las experiencias se basan en sectores que abarcan la producción primaria, cadenas agroindustriales, sectores manufactureros tradicionales, industrias extractivas, curtiembres, artesanías e incluso tecnologías de la información y la comunicación.

De las 12 experiencias tratadas en la investigación, es importante observar el Proyecto Regional Artesanía Guatemala, Honduras y Nicaragua y sus dos subproyectos, el objetivo general del primer subproyecto es contribuir a mejorar la competitividad de microproductores de Guatemala, Honduras y Nicaragua, mientras que el objetivo específico es integrar a 1000 microproductores a cadenas internacionales de artículos de decoración y muebles con alto valor agregado en diseño; en el segundo subproyecto se denotan los resultados alcanzados durante la primera fase, en donde se señala la transferencia de diseños y asistencia técnica desde los clientes finales hasta la red de artesanos locales.

En el mismo documento se analiza cómo el acceso a mercados contempla algunas acciones colectivas, y entre ellas, la alianza con los clientes combina la transferencia de conocimiento e información que estimula el proceso de innovación técnica de las empresas, la consolidación de su mercado y sus resultados comerciales, estrategias que han sido desarrolladas en el sector artesanal. Para ello, se han tenido que estandarizar procesos productivos, acrecentar estándares de calidad, introducir controles sanitarios, reducir los tiempos de entrega, mejorar el control de ventas y potenciar sus capacidades logísticas.

De otro lado, es importante estudiar el mercado en el cual se insertan las líneas de producción objeto de estudio. Desde esta perspectiva, se define las condiciones de los artesanos en procura de vender sus trabajos artesanales en un mercado muy variable con respecto a la demanda y con una oferta en crecimiento. Un mercado en donde los clientes son cada vez más exigentes en las manufacturas artesanales, el precio debe ser barato, a pesar de que los materiales siempre tienden a crecer relativamente en todos los periodos. ''Si se pretende potenciar la cultura material artesana es imprescindible crear una cultura neo–artesanal, las bases existen, la tradición está presente, los materiales son los que siempre se han usado, pero esto no es suficiente.'' (Sennett, 2009, p. 38)

A través de la Unidad de Diseño de Artesanías de Colombia S.A., Martínez (1997) realiza un estudio denominado ''Términos de referencia proyecto ergonómico tejeduría del sombrero en Iraca''. En dicho estudio se pone como precedente que desde el año 1994 Artesanías de Colombia S.A. inicia el Proyecto Región Occidente, cuyo objetivo es crear condiciones necesarias para el subsector artesanal y lograr un desarrollo integral sostenido que se manifieste en el mejoramiento del nivel de vida del artesano. El plan de acción se fundamenta en estrategias de trabajo por oficios a través del Proyecto Ergonómico en las Comunidades de Tejeduría en Iraca de las comunidades artesanas, teniendo como propósito el fortalecimiento económico y social de éstas. En el estudio se incluyen las comunidades de Sandoná en Nariño, Aguadas en Caldas, Suaza en el Huila y zonas aledañas, caracterizadas por el oficio de la sombrerería.

En el Proyecto Ergonómico mencionado se tratan tópicos relacionados con los aspectos básicos de una comunidad. Los objetivos institucionales del estudio son: Cultural, en donde se trata la perduración del artesano y su oficio; Social, hace referencia a la participación y generación de empleos; Económico, mayores ingresos, y en lo Productivo, se describe una mayor productividad entendida como la relación establecida entre los factores técnicos y humanos con el proceso y el producto.

En el escenario local es preciso mencionar el trabajo de Hernández ''Estudio de la Cadena Productiva de las Artesanías de Nariño'' (2013), en el cual el autor describe la estructura de las seis mini cadenas identificadas así: la iraca, el mopa–mopa, la orfebrería y la joyería, la cerámica, el tallado en madera y el enchapado en tamo. En este estudio se logran observar algunas generalidades del nivel nacional y departamental en aspectos relacionados con indicadores sociales y económicos que revelan parcialmente la situación actual del sector, posteriormente se refiere al concepto de cadena productiva. La selección de las mini cadenas señaladas por el autor obedece principalmente al grado de conformación, organización e importancia, y al trabajo intensivo en mano de obra, pero sobre todo a la conservación de las tradiciones ancestrales y culturales de Nariño.

Si bien es relevante analizar el tema productivo, comercial y organizacional de las artesanías, también es relevante observar la importancia que tiene la actividad artesanal desde el contexto histórico, antropológico y sociológico; en ese contexto, Vega (2012) resalta que la actividad artesanal rememora la historia y tradición de un pueblo, contribuyendo a la vez con la definición de identidades locales y promoviendo la diversidad cultural. Así, la artesanía se piensa como un saber que tiene la peculiaridad de ser parte de la cotidianidad y parte de la practicidad de las familias y pueblos rurales, a la vez de ser una forma de subsistencia en el ambiente al cual pertenece.

La propuesta de Vega (2012) de visualizar la artesanía como un aspecto social, resulta bien interesante, en el sentido en que contradice la lógica del mercado y le apunta hacia una artesanía vista como una riqueza patrimonial. El autor señala que la artesanía no cumple con los requerimientos para ser identificado como necesario y, mucho menos, útil. Así,

En la era de la información, el poder se concentra en la rentabilidad e innovación del conocimiento puesto al servicio del mecanismo político–económico dominante, integrando mercados y produciendo necesidades con velocidad creciente. Luego, la serie de mecanismos de producción que no logran integrarse a este movimiento multinacional tienden a desvalorizarse y a ser olvidados (p. 91)

Conforme a lo planteado, surge la pregunta de si a través de las artesanías las familias que se dedican a dichos oficios pueden alguna vez superar las condiciones de pobreza y desigualdad que padecen; en consecuencia nace la preocupación por mantener el saber ancestral, al tiempo que se quieren mejorar las condiciones de vida de las comunidades artesanas. No obstante, las políticas y esfuerzos que se han desarrollado se han enfocado en promover la ubicación de la artesanía en el mercado global mediante el valor agregado que produce el objeto artesanal en su característica de tradición e identidad. De manera que lo que se ha buscado es ''fortalecer el sector artesanal, sustentado en la idea de la artesanía como oficio, lo que deja de lado un proceso más complejo, pues la artesanía no sólo es parte del sector económico del país, sino que es parte integral de la cultura de los pueblos'' (p. 91).

El presente estudio intenta abordar la problemática evidenciada a partir del tratamiento de las dos preocupaciones planteadas, reconociendo que no se pretenden borrar las diferencias entre una y otra visión, sino que, comprendiendo dicha heterogeneidad, se puede avanzar en el diseño de políticas públicas integrales que tengan en cuenta distintos aspectos en donde las dos ópticas en lugar de disociarse se complementen. Pues así como son importantes la cultura, la historia, los saberes ancestrales y su propagación en el tiempo por la riqueza que representan, también es importante insertar la producción en el concierto internacional, en donde el diseño y el trabajo intensivo en mano de obra generen un alto valor agregado competitivo.

III. Análisis del endoentorno y exoentorno regional artesanal

A. Artesanías de madera decoradas con barniz de Pasto, tamo y tetera y sombreros en paja toquilla

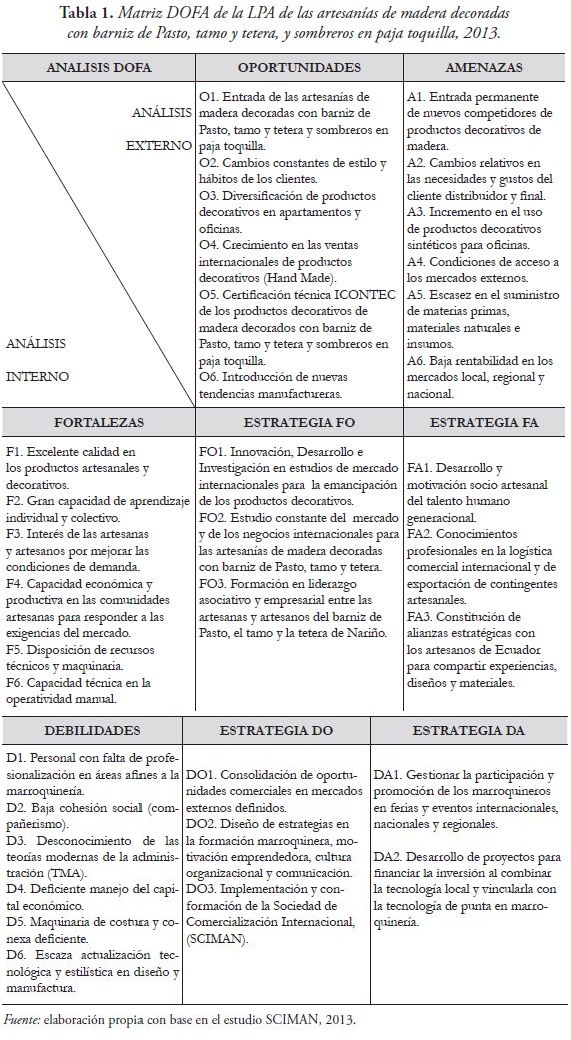

Un análisis del endoentorno y exoentorno regional artesanal del departamento de Nariño sugiere, desde el punto de vista estratégico, que la identificación de oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades son aplicables al barniz de Pasto, tamo y tetera, y a sombreros en paja toquilla, dadas las similitudes que presentan en la proyección comercial y en los procesos de manufacturación (ver Tabla 1).

Es de resaltar que la LPA de barniz de Pasto, es una actividad artesanal de origen que ha ido evolucionando a través del desarrollo cultural de sus comunidades; por su parte, la LPA de sombreros en paja toquilla ha sido proveniente de las provincias del centro de Ecuador. La implementación de las estrategias diseñadas para las artesanías decoradas con barniz de Pasto, tamo y enchapado en tetera y los sombreros en paja toquilla, contribuyen al desarrollo organizacional, comercial, productivo y tecnológico, al tiempo que posibilita mejorar las condiciones socioeconómicas de las comunidades artesanas.

B. Marroquinería en cuero y repujado

La línea de producción artesanal de la marroquinería en cuero y repujado ha sido históricamente utilizada por nuestros antepasados. Hoy por hoy se combina el arte de la preservación indígena y la aplicación de químicos más sofisticados para el tratamiento técnico (curtiembre) de las pieles antes de llevarlas a las peleterías (almacenes de ventas de pieles curtidas) como materia prima para los marroquineros.

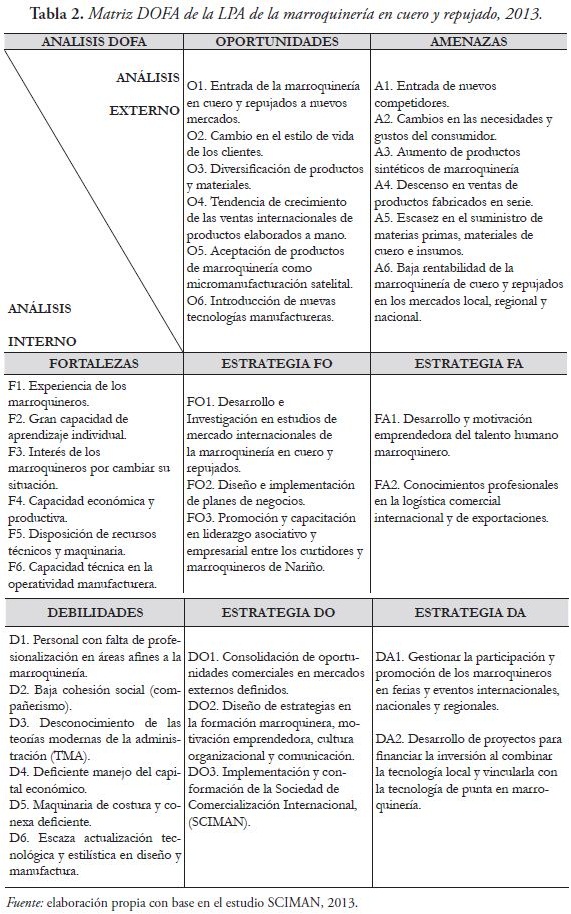

La tabla 2 muestra un análisis de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la marroquinería en cuero y repujado; en efecto, se identifican diferentes elementos de naturaleza interna y externa, al tiempo que se plantean estrategias FO, FA, DO y DA, las cuales resultan de gran importancia en el diseño de políticas y programas encaminados mejorar las condiciones de vida que caracteriza a las comunidades artesanas.

Para el caso de la marroquinería en cuero y repujado, las estrategias planteadas le apuntan a fortalecer el sector en (D&I): organización, liderazgo, asociatividad, emprendimiento y transferencia de tecnología, con el fin de contribuir al desarrollo del sector a través, no solo del posicionamiento a nivel local, sino también del posicionamiento en los mercados foráneos.

IV. Condiciones socioeconómicas de las comunidades artesanas de Nariño

Según la Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad Regional de Nariño, entre las zonas de producción artesanal a nivel nacional están: Atlántico (16%), Nariño (14%), Sucre (10%), Córdoba (9%), Boyacá (8%), Cesar (7%) y Tolima (5%) (DNP, 2007). Sin embargo, aunque la población de artesanos y artesanas del departamento de Nariño es importante, el apoyo que se recibe por parte del Estado colombiano es relativamente bajo, teniendo en cuenta que en Colombia 1'200.000 personas dependen directa e indirectamente de la manufacturación artesanal.

El mismo documento señala que existen varias situaciones en las que se encuentran los artesanos dedicados a este oficio, ya que los mercados, los precios, los rendimientos económicos y la comercialización de los productos dependen del carácter del oficiante. Si es obrero tendrá menos ganancias, no maneja la comercialización y trabaja a destajo, dando lugar a un panorama laboral desalentador, debido a la informalidad que presenta el sector. Si es dueño de taller conoce y controla todo el proceso productivo y maneja volúmenes de producción grandes, acorde con las demandas establecidas por clientes: intermediarios o dueños de tiendas artesanales.

De acuerdo con las estadísticas socioeconómicas reportadas en el Censo Económico Nacional del Sector Artesanal, la encuesta manufacturera artesanal y la empresa de economía mixta Artesanías de Colombia S.A., se demostró que el sector artesanal aporta a la economía informal con subempleos que han marginado sus capacidades socioeconómicas, limitando sus habilidades y destrezas. Se determina que 350.000 personas son artesanos productores, de los cuales 60% son artesanas y 40% artesanos, la mayoría localizados geopolíticamente en las zonas rurales (70%) y en las zonas urbanas (30%) (DNP, 2007, p. 16).

De otra parte, la mujer no ha sido considerada exactamente como mano de obra, ya que normalmente realiza labores de apoyo a la producción en donde, generalmente, existe un vínculo de parentesco (esposo, madre, hermana, etc.). Sin embargo, en los últimos tiempos se ha registrado un aumento de mujeres que entran a los talleres como aprendices, situación que se logra evidenciar con el proyecto SCIMAN.

A. Caracterización de las principales variables socioeconómicas

El objetivo fundamental del estudio socioeconómico es caracterizar el conjunto de actividades humanas dentro de los límites de los municipios en los cuales se inscriben las tres LPA que se han considerado. El propósito es comprender las dinámicas, la estructura y los procesos económicos, sociales y culturales; en otras palabras, el estudio apunta hacia el conocimiento de los distintos actores que se ven involucrados en el proceso de producción y distribución de las artesanías consideradas. Un conocimiento del entorno permite tener un acercamiento de sus patrones de comportamiento, modus vivendi y, en general, de la forma en que se relaciona e interrelaciona la comunidad artesanal.

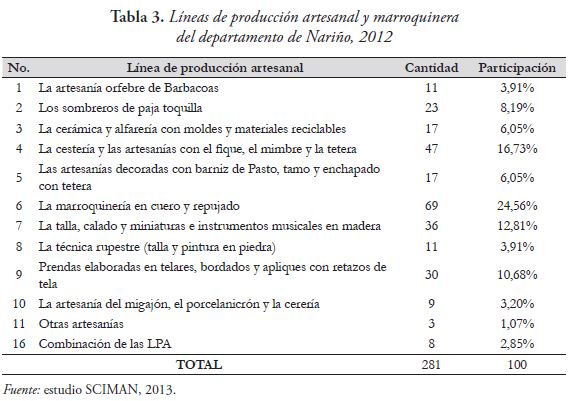

El ejercicio de análisis consistió, en determinar la participación que cada línea artesanal tiene en el total de la producción artesanal y marroquinera del departamento de Nariño; así, es preciso mencionar que la participación de la marroquinería en cuero y repujado sobresale con el 24,56%; los sombreros y la bisutería en paja Toquilla con el 8,19%; mientras que las artesanías decoradas en barniz de Pasto, tamo y enchapado con tetera tienen una participación del 6,05% (ver Tabla 3).

Sin embargo, como ya se anotó en su momento, la selección de las tres líneas citadas obedece, principalmente, a una decisión estratégica desde el punto de vista de la demanda y a las condiciones especiales que dichas líneas poseen con respecto a sus pares, principalmente aquellas que tienen que ver con ventajas comparativas y competitivas.

Algunas variables señalan que la edad promedio de la comunidad artesanal se sitúa en 45 años, lo que significa que la mayor parte de la población que se dedica a las actividades artesanales y marroquineras son personas adultas. No obstante, es importante destacar que la edad promedio de la población que hace parte de la Línea de Producción Artesanal de las artesanías decoradas con barniz de Pasto es de 44 años; en contraste, la edad promedio de la población que se dedica a la producción de los sombreros de paja toquilla es de 53 años, mientras que la marroquinería del cuero y repujado presenta una edad relativamente baja, en comparación con las nueve restantes, pues la edad promedio se ubica en 42 años. Por su parte, un análisis del estado civil de la comunidad artesanal indica que el 44,5% están casados, el 23,1% solteros, el 17,1% en unión libre y el 8,5% separados.

Según la distribución por género, se puede inferir que la comunidad artesanal conserva una proporción equilibrada entre hombres y mujeres dedicados a la actividad propia de las artesanías y la marroquinería; no obstante, se observa una leve diferencia en donde el género masculino tiene una mayor participación (51%) en las actividades propias de la labor artesanal, situación que se explica porque de las líneas de producción artesanal identificadas, la línea de producción que sobresale en todos los casos sigue siendo la marroquinería del cuero y repujado.

Un análisis pormenorizado del género permite observar que, en la mayor parte de la comunidad artesanal, la presencia del género masculino es importante; sin embargo, se observan algunas situaciones interesantes en las que el género femenino tiene una participación mayoritaria, como es el caso de la artesanía del migajón, el porcelanicrón y la cerería; la cerámica y alfarería con moldes; las cestería y las artesanías con fique, los sombreros de paja toquilla y prendas elaboradas en telares.

Finalmente, el tamaño del hogar deja ver similitudes con otros estudios. En efecto, dicha cifra se ubica en un promedio de 3,8 integrantes, lo que significa que un hogar que tiene como actividad económica las artesanías y/o la marroquinería está constituido por, aproximadamente, cuatro personas, lo que evidencia estructuras familiares nucleares.

V. Modelación Econométrica

A. Probabilidad de desempeñarse en alguna de las tres líneas de producción identificadas en el proyecto SCIMAN

Con el propósito de determinar la probabilidad que existe de que alguien se dedique a alguna de las tres líneas identificadas en el proyecto SCIMAN, se ha propuesto un modelo con variable dependiente limitada. El análisis econométrico se realiza a partir de evidencia empírica.

Para este acápite se ha seguido la metodología que sugiere el modelo logit. Según Pucutay (2002), esta metodología se caracteriza porque la variable que se desea explicar es de naturaleza discreta, es decir, puede tomar valores como ''no'' o ''si'', que pueden ser codificados como ''0'' ó ''1''; o también puede tomar más valores: ''0'', ''1'', ''2'', según sus categorías, para representar los resultados cualitativos respectivos. Con base en lo expuesto, a partir de una variable dependiente cualitativa se pretende explicar la probabilidad de ocurrencia de un evento en función de un conjunto de variables explicativas. La especificación general del modelo es:

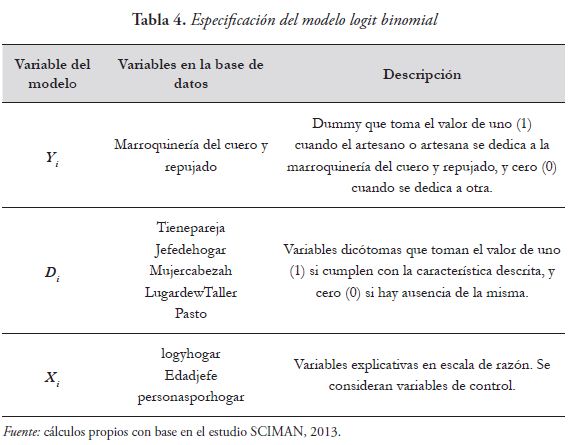

Donde Yi es el vector de la variable dependiente binaria que toma el valor de 1 si el artesano se dedica a la marroquinería del cuero y repujado, y cero en caso contrario; Di corresponde a la matriz de variables independientes dicótomas, Xi representa las variables en escala de razón que caracterizan a la línea de producción artesanal en cuestión; y ui es el término de perturbación o de error.

B. Análisis de los datos

El análisis de variables se realiza con el programa econométrico STATA 12, el cual permite hacer un análisis general de las variables con información de corte transversal. La base de datos cuenta con 281 observaciones y 9 variables que serán utilizadas en la modelación econométrica (ver Tabla 4).

Es de anotar que, en principio, la variable dependiente del modelo hace referencia a la línea de producción artesanal de la marroquinería del cuero y repujado, luego la variable dependiente hará referencia a las dos líneas de producción restantes: sombreros y bisutería en paja toquilla y barniz de Pasto, tamo y enchapado con tetera.

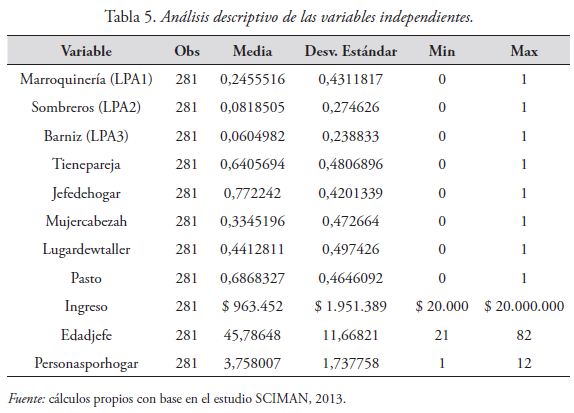

En la Tabla 5 se puede observar un análisis estadístico descriptivo de las variables relacionadas, donde se contempla el número de observaciones, la media, la desviación estándar, el mínimo y el máximo. Con esta información se pueden señalar algunas particularidades propias que denotan las variables de control.

En efecto, si se observa la variable ingreso se encuentra que, en promedio, un artesano percibe ingresos por $963.452 con una desviación estándar alrededor de la media de $1.951.389. Por otra parte, el ingreso mínimo se ubica en $20.000, mientras que el ingreso máximo asciende a $20.000.000. El alto rango que se observa entre el máximo y el mínimo se explica fundamentalmente porque en la comunidad artesanal existen algunas empresas, particularmente dedicadas a la marroquinería, que perciben ingresos relativamente altos.

Por otra parte, la edad promedio del jefe de hogar se ubica en 46 años, la desviación estándar alrededor de la media es de 11,66; la menor edad que presenta un artesano o artesana se ubica en 21 años, y la edad máxima en 82. El análisis del tamaño del hogar ya se realizó con antelación.

Después de un análisis general de las variables se pasa a la especificación formal del modelo; no obstante, antes de realizar tal planteamiento, es importante realizar algunos ajustes en la variable ingreso del hogar.

Con el propósito de obtener mejores estimadores se propende por volver lo más simétrica posible la distribución de los datos, para ello, se procede a realizar transformaciones no lineales, para el caso objeto de estudio, se convierte la variable mencionada en su logaritmo natural con base ''e'' con el propósito de que los datos tomen una distribución simétrica (López y Paz, 2013).

Es de resaltar que la metodología adoptada hace referencia a la que sugiere la econometría de respuesta cualitativa. Como en el caso objeto de estudio se quiere explicar una variable de tal naturaleza, se emplea un modelo logit binomial simple, el cual se estima por el método de máxima verosimilitud con errores robustos, lo que permite mejorar la eficiencia de los errores estándar, corrigiendo la matriz de varianzas y covarianzas, reduciendo así el problema de heterocedasticidad que suelen presentar los modelos de probabilidad no lineal.

C. Planteamiento del modelo

El modelo logit binomial relaciona la variable dicotómica Yi con las variables dummy (Di) y variables de razón (Xi), las cuales, en su conjunto, se constituyen en variables explicativas de la probabilidad de ocurrencia del evento. En este caso, el modelo contribuye a comprender algunos determinantes que inciden en el hecho de que una persona de la comunidad artesanal se dedique a la producción de bienes que se enmarcan dentro de la línea de producción de la marroquinería del cuero y repujado (LPA1).

Al igual que en el modelo de probabilidad lineal, el cual se estima por mínimos cuadrados ordinarios (MCO), se supone que E (εi) = 0, y dado que la variable de respuesta es dicotómica se puede demostrar que:

En otras palabras, la probabilidad de que el evento suceda es igual a la esperanza de Yi , dado los valores de las variables regresoras.

D. Descripción de variables

B1 : Parámetro autónomo

D2i : variable explicativa dicótoma, toma el valor de 1 si el artesano tiene pareja y 0 en caso contrario.

D3i : variable explicativa dicótoma, toma el valor de 1 si el artesano es jefe de hogar y 0 en caso contrario.

D4i : variable explicativa dicótoma, toma el valor de 1 si el artesano es mujer cabeza de hogar y 0 si es hombre.

D5i : variable explicativa dicótoma, toma el valor de 1 si el lugar en donde el artesano desempeña su actividad es un taller y 0 si el lugar es una vivienda, ya sea propia o arrendada.

D6i : variable explicativa dicótoma, toma el valor de 1 si el artesano reside en Pasto y 0 en caso contrario.

X7i : hace referencia al logaritmo natural del ingreso del hogar, reviste la forma de una variable independiente cuantitativa continua y representa el ingreso mensual promedio del hogar.

X8i : variable independiente cuantitativa discreta, representa la edad del jefe de hogar.

X9i : variable independiente cuantitativa discreta, hace referencia al número de personas por hogar.

εi : termino de perturbación, recoge aquellas variables que fueron omitidas en el modelo.

El objetivo en este punto es determinar la probabilidad de ocurrencia de que un artesano y/o marroquinero pertenezca a la línea de producción artesanal, que para el caso objeto de estudio se la ha denominado como Marroquinería (LPA1), haciendo referencia con ello a la marroquinería del cuero y repujado. Es importante anotar que se han estimado tres modelos, los cuales hacen referencia a cada una de las tres líneas de producción identificadas como potenciales en el proyecto SCIMAN; sin embargo, la especificación formal de cada uno de los modelos se omite, dado que en los tres las variables explicativas se vuelven constantes, cambiando únicamente la variable explicada. De esta manera la especificación del modelo se mantiene, excepto cuando se haga referencia a la variable regresada.

VI. Resultados

Los resultados de los modelos propuestos se pueden observar en la Tabla 6, en donde se ha organizado en columnas cada uno de los modelos estimados individualmente, representados por la línea de producción artesanal correspondiente. Por su parte, en las filas de la tabla se encuentran las variables independientes que se han considerado como explicativas de la correspondiente variable.

En primera instancia, un análisis general del modelo indica que las variables explicativas tomadas en su conjunto son estadísticamente significativas de la correspondiente variable endógena, a juzgar por el estadístico Wald que sigue una distribución chi cuadrado (X2). En efecto, para las dos primeras líneas de producción las variables explicativas tomadas en su conjunto son estadísticamente significativas al 95%, mientras que en la LPA3 (barniz de Pasto, tamo y enchapado con tetera) la significancia estadística es relativamente menor, con el 94%. De otra parte, el Pseudo R2, tomado como un proxy del coeficiente de determinación en los modelos de regresión clásicos, deja ver en los tres modelos que los cambios de las variables explicativas, tomadas en su conjunto, inciden de manera relativa en las variaciones de la probabilidad de ocurrencia del evento.

En este punto, es importante anotar que, aunque aparentemente la explicación relativa del pseudo R2 es baja, Gujarati y Porter (2010) señalan que en los modelos con regresada binaria la bondad de ajuste tiene una importancia secundaria, ya que lo que interesa son los signos esperados de los coeficientes de la regresión y su importancia práctica y/o estadística.

Haciendo referencia a otras de las medidas de bondad de ajuste del modelo, es posible mencionar el porcentaje de predicciones correctas –PPC–, o lo que Gujarati y Porter (2010) denominan Cuenta R2. Esta medida hace un comparativo entre el valor estimado y el observado: cuando la probabilidad es mayor a 0,5 las predicciones correctas se ubican en la probabilidad de que el evento suceda; en contraste, si la probabilidad es menor o igual a 0,5 las predicciones correctas se ubican en la probabilidad de que el evento no suceda. Luego, ''El porcentaje de predicciones correctas resulta de contabilizar el número de predicciones correctas y dividirlas entre el número total de observaciones'' (Rosales et. al., 2013, p.119).

El análisis individual de las variables es posible realizarlo a partir de los cambios marginales (dy/dx) y la significancia estadísticamente individual de cada una. En este tipo de modelos la tabla reporta estadísticos Z en lugar de estadísticos t, dado que ''los parámetros no toman la distribución t en muestras pequeñas'' (Schmidt, 2005, p. 383).

Con base en lo expuesto, para el caso objeto de estudio solo se hará referencia a aquellas variables que presentan significancia estadística superior a 1,96 como valor crítico en el estadístico Z, lo que significa que la variable tomada individualmente es estadísticamente significativa al 95%. En razón a lo anterior, para el primer modelo, correspondiente a la línea de producción artesanal de la marroquinería del cuero y repujado (Marroquinería LPA1), se puede decir que ser jefe de hogar artesano tiene una probabilidad de 9,8% de pertenecer a la LPA1, en comparación con aquellos que no son jefes de hogar.

Por su parte, ser mujer artesana cabeza de hogar disminuye en aproximadamente 11 puntos porcentuales la probabilidad de producir bienes en marroquinería del cuero y repujado, en comparación con aquellos que son hombres cabeza de hogar. Esta situación es corroborada en lo presentado a nivel de estadística descriptiva, en donde, en general, se observa que los hombres jefes de hogar predominan con el 77%. Por otra parte, ser residente habitual de la ciudad de Pasto incrementa en 24% la probabilidad de ser marroquinero del cuero y repujado, en comparación con aquellos artesanos que residen en los 21 municipios restantes.

Una análisis de las variables de razón muestran, en términos de la edad del artesano, que por un año adicional en la edad, disminuye la probabilidad de ser marroquinero en 0,5 puntos porcentuales, lo que sugiere que la estructura de edad de la línea de producción de la marroquinería del cuero y repujado es relativamente estable, con una edad promedio de 42 años. Por su parte, en cuanto al número de personas por hogar, muestra que una persona adicional en el hogar aumenta la probabilidad de desempeñarse en la elaboración de productos de la marroquinería del cuero y repujado en un 2,2%; esta situación se puede explicar porque generalmente las estructuras familiares que se dedican a la marroquinería del cuero y repujado son relativamente grandes, haciendo que las empresas que se constituyen tomen la figura de famiempresas.

De otra parte, incrementos en el nivel de ingreso de la comunidad artesanal hace que se eleve en un 7,4% la probabilidad de hacer parte de la marroquinería del cuero y repujado; este fenómeno se puede explicar porque, en comparación con el resto de líneas de producción, en esta línea es donde se presentan ingresos relativamente mayores a los que generalmente se registran en otras líneas.

En cuanto a la elaboración de los sombreros y la bisutería en paja toquilla y las artesanías decoradas con barniz de Pasto, tamo y enchapado con tetera, se observa ciertas diferencias desde el punto de vista cualitativo, con respecto a lo evidenciado en la línea de producción de la marroquinería del cuero y repujado. En efecto, en la Tabla 6 se observa que, en términos de la variable jefe de hogar, la probabilidad de pertenecer a la línea de producción LPA1 y/o LPA2 disminuye, en comparación con aquellos que no son jefes de hogar. Esta situación se puede explicar porque en el tipo de bienes que se enmarcan en las líneas de producción mencionadas predominan las mujeres artesanas, cuyo papel como jefas dentro de la estructura del hogar es relativamente baja, en comparación con los hombres jefes de hogar.

Una de las variables que resultó ser estadísticamente significativa en las dos líneas tratadas –a diferencia de lo presentado en la LPA1, en la cual resultó ser estadísticamente insignificante– es la que se refiere al lugar de trabajo (el taller), la cual presenta una relación inversa en la probabilidad de ocurrencia del evento. Es decir, laborar en un taller, ya sea propio, arrendado o satélite, reduce la probabilidad de que alguien de la comunidad artesanal se dedique a la producción de bienes que se enmarcan en la línea de producción 2 o 3. Esta situación se presenta porque la elaboración de sombreros y bisutería en paja toquilla, y las artesanías decoradas con barniz de Pasto, tamo y enchapado con tetera generalmente se desarrollan en las viviendas donde residen los artesanos.

La anterior situación puede estar asociada a muchos factores, entre los cuales se pueden destacar la falta de capital para mejorar en términos de organización y bajos niveles de capital humano que posibilite crear nuevas y mejores condiciones, pero uno de los más importantes es que las condiciones observadas pueden estar arraigadas a un modus vivendi, a una cultura, a una tradición y a unas costumbres heredadas.

De otro lado, residir en la ciudad de Pasto, al igual que lo evidenciado en la marroquinería del cuero y repujado, aumenta la probabilidad de pertenecer a las líneas de producción ya señaladas, en comparación con aquellos que no residen en la ciudad. No obstante, es de destacar que aunque la relación es directa, la variación relativa es menor en las dos líneas de producción tratadas que en lo presentado en la primera, donde la probabilidad de ocurrencia del evento aumenta.

En cuanto a las variables de control, la variable edad muestra que por un año adicional en la edad del artesano aumenta en un 0,05% la probabilidad de dedicarse a la elaboración de bienes que se enmarcan dentro de la línea de producción artesanal de los sombreros y bisutería en paja toquilla; la misma variable en la LPA3 no resulto estadísticamente significativa. Finalmente, la variable ingreso presenta insignificancia estadística en las líneas de producción artesanal 2 y 3.

Como se observa, el análisis de evidencia empírica a nivel correlacional termina por corroborar lo presentado en el análisis estadístico/descriptivo; no obstante, es de destacar que la terminología de interpretación del modelo econométrico cambia, dado que la metodología adoptada permite analizar, en términos de probabilidades, lo que mejora las conclusiones y argumentos del caso.

Comentarios finales

Es necesario trabajar en las comunidades artesanas de Nariño sobre la errada filosofía comercial de que ''lo barato es lo que se vende'', y reemplazarla por una producción con calidad, con valor agregado, en donde no prime la necesidad económica sino las condiciones diferenciales en diseño y textura; así mismo, se debe propender por defender los derechos de propiedad intelectual de los productos artesanales.

Los talleres artesanales y de marroquinería deben organizarse en forma horizontal, para así mejorar las condiciones de fabricación y aumentar las posibilidades de trabajar en conjunto como microempresas dedicadas a una línea de producción. Esta estrategia organizativa mejora las desiguales condiciones socioeconómicas de las comunidades artesanas, porque se especializarían en las sublíneas de una misma LPA. Es importante señalar que las sublíneas de producción deben tener unos talleres especializados; este mecanismo estimula la creación de nuevos productos (neoartesanía) a través de investigación y desarrollo (I&D).

El diseño de políticas encaminadas a mejorar las condiciones organizacionales de las comunidades artesanas, deberán contemplar el sentir, las expectativas y necesidades de los artesanos y artesanas que se dedican a alguna de las tres líneas de producción tratadas. Así, según el análisis empírico, desarrollar la actividad en un taller aumenta la probabilidad de desempeñarse en la marroquinería del cuero y repujado, mientras que disminuye cuando se trata del barniz de Pasto, tamo y enchapado con tetera, y sombreros en paja toquilla. Esta situación se presenta porque en la LPA1 el proceso productivo está más desarrollado, mientras que en las dos LPA restantes es más incipiente, de manera que cualquier estrategia organizacional que le apunte a mejorar sus condiciones deberá partir de decisiones concertadas con la comunidad y los sectores aliados (las ONG, el Estado, la Academia y la Empresa).

En términos de estadística descriptiva, se observa que la desviación estándar es relativamente alta respecto a la media, y teniendo en cuenta los valores máximos y mínimos se evidencia una situación aparentemente positiva en términos de los ingresos medios que percibe la comunidad artesanal, situación que esconde valores atípicos como los bajos ingresos que perciben las artesanas dedicadas a la elaboración de sombreros en paja toquilla. En ese sentido, las políticas encaminadas a mejorar las condiciones de vida de la comunidad artesanal del departamento de Nariño, en las tres líneas objeto de estudio, deberán hacer hincapié en aquellas que perciben los más bajos ingresos, en aras de mejorar sus condiciones de vida.

Los esfuerzos provenientes de los distintos actores encaminados al fortalecimiento y desarrollo de la actividad artesanal de las LPA que han sido objeto de estudio, cuando de mejorar las estructuras organizacionales se trate, deberán contemplar el tema del fortalecimiento de las relaciones comunitarias y de asociatividad con el fin de mejorar los lazos que se tejen al interior de la actividad productiva artesanal. Esto permite compartir experiencias a través de una sinergia periódica entre talleres, a los cuales se irá dando forma para consolidar centros de investigación y desarrollo (I&D) que posibiliten la mezcla de nuevos materiales, colores, texturas, diseños e insumos hasta lograr neomodelos, neomoldes y neomaquetas que cumplan con los requisitos, gustos y preferencias del consumidor final y los distribuidores internacionales.

De otra parte, las políticas públicas que se diseñen en torno a la comunidad artesanal deberán ser de carácter diferencial, con enfoque de género y de derechos, partiendo de las diferencias intrínsecas que caracterizan a las comunidades donde las estructuras productivas juegan roles diferentes. Dependiendo de las expectativas de la misma comunidad, estas diferencias se pueden conservar e incluso reversar.

Si se quiere que el producto artesanal se venda y esté presente en los mercados internacionales, es necesario que operen ciertas condiciones básicas; entre las principales se encuentran: una correcta comunicación (en cuestiones relacionadas con elementos proyectuales del producto, la marca, el embalaje, las aplicaciones); contar con un equilibrio entre los requerimientos de los clientes distribuidores y el precio de los productos artesanales. Además, la tecnología permite alcanzar cualquier estándar de calidad que sumada a la riqueza cultural, valor conceptual, creatividad, funcionalidad y ergonomía hacen la diferencia, cuando se ponen de relieve materiales naturales, en función del diseño.

NOTAS

1 Este artículo es producto del estudio de prefactibilidad para la implementación de la Sociedad de Comercialización Internacional de Marroquinería y Artesanías de Nariño, SCIMAN, 2013. Desarrollado en convenio con el Grupo de Investigación Frontera Sur de la Universidad de Nariño y la Cámara de Comercio de Pasto. Los resultados, interpretaciones y conclusiones expresados en este documento son de exclusiva responsabilidad de los autores. Se agradecen los comentarios del docente Julio Riascos de la Universidad Central de Bogotá D.C. Colombia.

2 El Carnaval de Negros y Blancos que anualmente se realiza en la primera semana del mes de enero en la ciudad de San Juan de Pasto – Colombia, fue declarado desde el año 2009 Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad por el comité de la UNESCO.

3 Las diez líneas de producción artesanal fueron identificadas por el Grupo de Investigación Frontera Sur en el marco del proyecto: Estudio de Prefactibilidad para la implementación y estructuración de la Sociedad de Comercialización Internacional de la Marroquinería y las Artesanías de Nariño (SCIMAN), 2013.

4 La industria regional del cuero en el departamento de Nariño ha sido reconocida por su calidad y su participación en el mercado marroquinero nacional. Artesanías de Colombia ha definido la marroquinería nariñense como parte de las cadenas de producción artesanal.

5 Certificación de calidad otorgado por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). NTC 3739 Artesanías. Referencial Nacional de la Madera Capítulo Aplicación Barniz de Pasto. Sello de calidad ''Hecho a Mano para la Artesanía'' ARTRE 015202, 2004.

6 Certificación de calidad otorgado por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). NTC 3739 Artesanías. Sombreros tejidos a mano en Paja de Iraca o Toquilla. Sello de calidad ''Hecho a Mano para la Artesanía'' ARTRE 035201, 2004.

REFERENCIAS

BENEDETTI, Cecilia (2012). ''Producción Artesanal Indígena y Comercialización: entre los 'Buenitos' y los 'Barateros''', Maguaré, Vol. 26, N° 1, pp. 229–262. [ Links ]

BUSTOS, Carlos (2009). ''La producción artesanal'', Visión gerencial, Vol. 8, N° 1, pp. 37–52. [ Links ]

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y EL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL (CENAC) (2011). ''Pasto – Nariño (Actualizado a: Febrero de 2011)'', Contexto Sectorial. Recuperado de: http://bit.ly/1zD6h81 (Septiembre 10 de 2013). [ Links ]

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ENCUESTA (DANE) (2005). Censo General 2005. Recuperado de: https://www.dane.gov.co/censo/files/libroCenso2005nacional.pdf (Agosto 2 de 2013). [ Links ]

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP) (2007). ''Documento Regional Nariño'', Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad. Recuperado de: http://www.incoder.gov.co/documentos/Estrategia%20de%20Desarrollo%20Rural/Pertiles%20Territoriales/ADR%20Sur%20del%20Cesar/Otra%20Informacion/Agenda%20Interna%20Nari%C3%B1o.pdf230.pdf (Agosto 5 de 2013). [ Links ]

DINI, Marco; FERRARO, Carlo y GASALY, Carolina (2007). ''Pymes y articulación productiva. Resultados y Lecciones a partir de Experiencias en América Latina'', CEPAL – Serie desarrollo productivo, No. 180. Naciones Unidas, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). [ Links ]

GUJARATI, Damodar y PORTER, Dawn (2010). Econometría. (5ta. Ed.). México D.F.: McGraw–Hill Interamericana. [ Links ]

HERNÁNDEZ, Maikel (2005). ''Modelos y Métodos Microeconométricos''. Tesis para optar el título de magister, Departamento de Macro–Microeconomía, Facultad de Economía, Universidad de la Habana, La Habana, Cuba. [ Links ]

HERNÁNDEZ, Pablo Emilio (2013). ''Estudio de la Cadena Productiva de las Artesanías en Nariño'', Cámara de Comercio de Pasto. Recuperado de: www.ccpasto.org.co/index.php/descargas/ (16 de Abril de 2013). [ Links ]

HERNÁNDEZ, Roberto; FERNÁNDEZ, Carlos y BAPTISTA, María del Pilar (2010). Metodología de la Investigación (5ta. Ed.). México D.F.: McGraw–Hill/Interamericana Editores. [ Links ]

LÓPEZ, Richard y PAZ, Bayron (2013). ''Análisis de Deficiencias Urbano Habitacionales en la Comuna Tres del Municipio de Pasto: sus Determinantes y su Relación con la Pobreza Estructural''. Tesis para optar el título de Economista, Departamento de Economía, Universidad de Nariño, Pasto, Colombia. [ Links ]

MARTÍNEZ, María Antonia (1997). Términos de Referencia Proyecto Ergonómico Tejeduría del Sombrero en Iraca. Artesanías de Colombia S.A. Unidad de Diseño. Recuperado de: http://www.artesaniasdecolombia.com.co/propiedadintelectual/comunidades/artesanias–colombia–sombreros–iraca–suaza–huila.pdf (agosto 15 de 2013). [ Links ]

ORTIZ, Manuel; LOPEZ, Richard y PAZ, Bayron. ''Estudio de prefactibilidad para la estructuración e implementación de la Sociedad de Comercialización Internacional de los marroquineros y artesanos de Nariño, SCIMAN. Pasto, Colombia. Vol. 1 p 540. [ Links ]

PRODINTEC (2006). Artesanía, Estudio de la Artesanía en Asturias. Artesanía, Diseño y Nuevas Tecnologías. Gijón, Asturias: Fundación PRODINTEC. [ Links ]

PUCUTAY VÁSQUEZ, Franck, (2002). Los modelos logit y probit en la investigación social. El caso de la pobreza del Perú en el año 2001. Lima: Centro de Investigación y Desarrollo del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). [ Links ]

ROSALES, Ramón Antonio; PERDOMO, Jorge Andrés; MORALES, Carlos Andrés y URREGO, Jaime Alejandro (2013). Fundamentos de econometría intermedia: teoría y aplicaciones. Bogotá: Universidad de los Andes, Centro de Estudios Sobre Desarrollo Económico – CEDE, Facultad de Economía. [ Links ]

SCHMIDT, Stephen (2005). Econometría. México D.F.: McGraw–Hill Interamericana. [ Links ]

SENNETT, Richard (2009). El artesano (Trad. Marco A. Galmarini). Barcelona: Editorial Anagrama. [ Links ]

VEGA, Daniel (2012). ''El Aprendizaje de la Artesanía y su Reproducción Social en Colombia'', Educación y Territorio, Vol. 2, No. 1, pp. 89–112. [ Links ]

ANEXOS