INTRODUCCIÓN1

Desde comienzos del nuevo milenio, han proliferado de forma masiva los movimientos urbanos en Chile y, particularmente, en su capital (Ducci 2004). El desarrollo desregulado de Santiago, impulsado desde un urbanismo neoliberal (Theodore, Peck y Brenner 2001), ha colisionado en varias ocasiones con las expectativas de diversos habitantes, en términos tanto materiales como simbólicos (Canteros 2011; Leal-Yáñez e Insulza-Cotardo 2017). Entre aquellas manifestaciones, los actores movilizados han recurrido frecuentemente a instrumentos de conservación patrimonial con objeto de frenar los procesos de renovación que transforman la morfología de sectores históricos (Uribe-Carrasco 2014; Valencia Palacios 2017).

Al respecto, la Organización Funcional Barrio Suárez Mujica (en adelante Organización) se ha sumado recientemente a dicho espectro. El barrio de nombre homónimo, por cuya protección se movilizaron diversos actores, está ubicado en el pericentro oriente de Santiago, y fue declarado Zona Típica y Pintoresca por el Consejo de Monumentos Nacionales (en adelante Consejo de Monumentos) a finales de 2018. Su valor patrimonial se refleja en su morfología de estilo ciudad jardín, y por ser un conjunto representativo de la arquitectura moderna del siglo xx (Mora et al. 2018) y de las primeras urbanizaciones de Santiago oriente a inicios de 1900. Sin embargo, la declaratoria no estuvo exenta de problemas y polémicas, dada su ubicación en un área cotizada por el mercado inmobiliario, diferentes posiciones entre las instituciones gubernamentales involucradas, más una organizada oposición del mismo barrio, dirigida por la asociación de vecinos Unidos por Ñuñoa.

Enmarcada en mi tesis de maestría en Antropología Latinoamericana, y a partir de un trabajo etnográfico, a continuación, examinaré el caso de la patrimonialización barrial impulsada por la Organización Barrio Suárez Mujica, desde el enfoque de la productividad del conflicto (Melé 2016). Me centraré en los efectos que derivan del desarrollo de dicha disputa, prestando atención a la formación política de los actores, la conformación de una nueva inscripción territorial y la disputa entre habitantes.

Realicé la investigación etnográfica que sustenta los resultados entre febrero y junio de 2019, periodo en el cual entrevisté a siete residentes y comerciantes, movilizados y desvinculados del proceso; consulté archivos de prensa, documentos institucionales del Consejo y otras instancias, plataformas virtuales y redes sociales relativas al caso; además participé en una serie eventos y actividades vecinales, vinculados a una etapa de la patrimonialización que involucraba la creación de normas de regulación y acompañé a los habitantes movilizados en las etapas de planificación y ejecución de los eventos.

Busco exponer, por un lado, los desafíos y dificultades que enfrenta la ciudadanía para seguir los canales establecidos para el acceso a una condición patrimonial, en un contexto en el que los conflictos de intereses y voluntades se hacen patentes. Por otro lado, también persigo reflejar las disputas en la esfera vecinal que complejizan la tensión discursiva sobre el patrimonio entre Estado, mercado y sociedad civil (Arratia 2018) desarrollado en Chile. Haré énfasis en un elemento que compete al patrimonio barrial: la convivencia no siempre armónica entre un plano comunitario y uno individual entre los residentes de sectores con marcos regulatorios patrimoniales.

El artículo continúa con una presentación de la discusión sobre movimientos vecinales y la patrimonialización barrial. Luego, describo el enfoque teórico adoptado, para seguir con el desarrollo de resultados en cuatro apartados: la dimensión territorial, política y jurídica (Melé 2016), antecedidos por una descripción de la entrada al campo. Finalmente, en las conclusiones profundizo sobre el aporte de la investigación para los estudios de la patrimonialización, con especial atención a las movilizaciones comunitarias.

PATRIMONIALIZACIÓN Y MOVIMIENTOS POR EL BARRIO PATRIMONIAL

Las movilizaciones contra los procesos de desarrollo urbano en el neoliberalismo han estado muy presentes tanto en Chile como en América Latina. Desde hace más de dos décadas existen registros de casos en ciudades de México (Melé 1998; Hiernaux 2006) y Argentina (Lacarrieu 2007; Silva 2015), en respuesta a un modelo de crecimiento urbano caracterizado por una escasa participación de la ciudadanía en la planificación urbana y por la permisividad de construcción para atraer capital inmobiliario (Janoshka e Hidalgo 2014).

Las luchas urbanas recientes difieren de las movilizaciones precedentes, principalmente por el alcance de sus aspiraciones (actualmente de pretensiones más localistas), y por la restricción a un ámbito más territorial, al no estar no vinculadas con otras categorías, como la clase o la nación (Castells 1983). En este sentido, Touraine (1985) señala que hay un cambio estructural de las identidades y reivindicaciones ciudadanas, transitando desde las grandes categorías de la modernidad a la conformación de un nuevo régimen de ciudadanía en el cual -como sugiere Holston (2009)- lo urbano en particular se convierte en motivo articulador de las demandas ciudadanas.

En Chile, los primeros movimientos urbanos post dictadura con dichas características surgieron a comienzos de 2000, en lugares de estrato socioeconómico medio y medio alto (Ducci 2004). El surgimiento de la Asociación Ciudad Viva contra la Autopista Nueva Costanera marcó un precedente en este ámbito. A medida que el crecimiento urbano se extendía a zonas céntricas surgían más agrupaciones, articuladas actualmente a través de redes intra-barriales, como la Asociación Chilena de Barrios Patrimoniales.

De este modo, de la mano del cambio en las identidades de los movimientos sociales, en el transcurso del nuevo milenio fue constituyéndose en Chile un nuevo actor preponderante en las luchas ciudadanas: el vecino o la vecina (Canteros 2011, Uribe-Carrasco 2014). Para dicho actor, el barrio tiene una significación especial, ideológica en términos de Lefebvre (1971), que refiere al ideal de habitabilidad en la ciudad, como lugar particular del medio urbano en el cual es posible establecer lazos afectivos y comunitarios entre residentes (Canteros 2011; Uribe-Carrasco 2014; Colin 2017). Esta condición imaginada rehúye del contexto propiamente urbano de las ciudades, cuyo rasgo definitorio son los lazos fugaces y de anonimato (Delgado 1999), lo cual ha llevado a cuestionar las concepciones de barrio como comunidad anclada al espacio físico (Tapia 2015).

La patrimonialización surge entonces como estrategia predilecta para la protección del entorno residencial (Angelcos y Méndez 2017), que adquiere una relevancia significativa. Actualmente, la Asociación Chilena de Barrios Patrimoniales tiene cerca de 40 grupos vinculados, a modo de ejemplo. Ibarra (2016), por otro lado, señala que de 2000 a 2015, más de la mitad de las declaraciones como Zona Típica fueron impulsadas por iniciativas vecinales.

En Chile existen dos mecanismos legales que facultan el uso de esta estrategia (Keller-Riveros 2016). Por un lado, el Consejo de Monumentos Nacionales, organismo dependiente desde 2018 del Ministerio de las Artes, la Cultura y el Patrimonio, y que vela por la conservación y tuición de los bienes patrimoniales a nivel nacional, estableció, a través de la Ley N.° 17.288, cinco categorías de bienes gestionadas por el Consejo (de hecho, no contempla el concepto de patrimonio). Una de dichas categorías es la de Zonas Típicas y Pintorescas, comprendidas como agrupaciones de bienes inmuebles, urbanos o rurales que, dadas sus cualidades urbanas, arquitectónicas y sociales, definen y otorgan identidad, referencia histórica y urbana a una localidad (Consejo de Monumentos Nacionales 2018). Cada zona dispone de lineamientos de intervención, documentos que establecen las normas de protección de un área, elaborados participativamente por la Secretaría Técnica del Consejo y la población declarada. Otra vía para proteger jurídicamente una zona patrimonial es a través de la Ley General de Urbanismo y Construcciones -tramitada por cada municipalidad-, que designa las Zonas de Conservación Histórica y los Inmuebles de Conservación Histórica, categorías que denominan tipos de áreas o inmuebles patrimoniales (Fisflisch 2014). Finalmente, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes fomenta la preservación patrimonial y se encarga de promover y difundir el patrimonio mediante el uso de fondos concursables para su gestión, pero sin el mismo poder de incidencia frente a procesos que amenazan la preservación (Guerrero y Escalera 2019).

Por iniciativa de los habitantes, la patrimonialización barrial ha sido ampliamente estudiada. En México, Patrice Melé fue pionero en detectar la utilización de este recurso y dio cuenta del surgimiento de problemáticas y conflictos de proximidad en los procesos de declaratoria (Melé 2011). En Argentina, Mónica Lacarrieu (2008b) y María Carman (2005) han destacado la dimensión conflictiva del patrimonio urbano, en la medida en que su utilización normativiza ciertas prácticas deseables, marginando aquellas que, al contrario se vuelven indeseables para un sentido hegemónico que construye expectativas en torno a los usos del patrimonio (Carman 2005). En diferentes niveles, otros estudios latinoamericanos han destacado la potencial tensión que conlleva la patrimonialización, por ejemplo, la instalación de un discurso de autoridad sobre grupos de población que no se ajustan a la narrativa patrimonial (Bonfil Batalla 1981).

En contraste con las declaratorias impulsadas a manera top down acorde con un plan de revitalización, el caso de Suárez Mujica se inserta en el espectro de declaratorias patrimoniales impulsadas por iniciativas ciudadanas. En Chile, dada la envergadura de estas luchas, también ha abundado la discusión académica (Flisfisch 2014; Valencia 2017; Arratia Peña 2018; Leal-Yáñez e Insulza-Cortado 2017). Eduardo Canteros (2009) señala que este tipo de movimientos ocupa un lugar predominante en las disputas urbanas actuales. Méndez y Angelcos (2017), en otro sentido, mencionan que detrás de las motivaciones explícitas hay una preocupación propia de las clases medias por la conservación de un signo de autenticidad asociado al territorio habitado.

En efecto, uno de los elementos que otorgan autenticidad a los casos documentados, es "la vida de barrio", muchas veces percibida como atributo inmaterial del patrimonio, reconocido por los habitantes de una zona patrimonial, pero que no forma parte de lo potencialmente declarable para las autoridades (Canteros 2011; Bulnes 2012). Para Keller Riveros (2016) la patrimonialización se convierte en una táctica de los movimientos sociales de sectores céntricos para preservar sus barrios, lo que puede llevar a que el concepto de lucha se vuelva un significante vacío. Guerrero (2018) ha investigado el modo en que las reivindicaciones patrimoniales dan cuenta de conflictos políticos por el control del espacio y también ha analizado la dimensión participativa de la patrimonialización en Chile, demostrando su carácter predominantemente consultivo y poco vinculante, a excepción de contados casos (Guerrero y Escalera 2019).

LA PRODUCTIVIDAD DE LOS CONFLICTOS URBANOS

La producción de teorías sobre el patrimonio ha sido profusa, por lo tanto, existen variadas aproximaciones al fenómeno. En particular, este estudio se sitúa en una perspectiva de la patrimonialización (Prats, 2005) con énfasis en los procesos en los cuales un elemento deviene en patrimonio. Ello implica reconocer que, lejos de ser un objeto neutro, el patrimonio y su constitución son esencialmente conflictivos, pues se relacionan con discursos basados en la selección, ordenación e interpretación de los elementos integrantes de la activación, importantes a nivel político, nacional, regional y local, establecidos y gestionados bajo lógicas de poder (Flisfisch 2014, 34; Sánchez-Carretero 2012). En este orden de ideas, sostengo, con base en los planteamientos de Bonfil Batalla para los casos nacionales (1981), que la condición conflictiva se origina al instalar una visión y normativa homogéneas frente a la ineludible heterogeneidad de experiencias y valoraciones en torno a un determinado bien.

Teniendo en cuenta dicha discusión, adopto como principal referente analítico la propuesta de Patrice Melé (2016) para estudiar los conflictos urbanos desde las dimensiones territorial, política y jurídica, en cuanto permite abordar con profundidad el cruce entre el componente urbano y el patrimonio en su dimensión conflictiva. Su propuesta -inspirada en Simmel (2010)- hace énfasis en los efectos de los conflictos urbanos y en las dinámicas de socialización, que en última instancia resultan en experiencias de ciudadanía. Ahora bien, no me concentraré solamente en aquellas socializaciones "positivas", sino que apostaré por encontrar tanto lazos como separaciones. Categorizo así los conflictos en tres dimensiones: territorial, jurídica y política. La dimensión territorial invita a comprender cómo a través de los conflictos emergen nuevas maneras de vincularse simbólicamente con el espacio. Con respecto a la dimensión política, Melé alienta a observar la manera en que los conflictos instalan debates, controversias, o pueden derivar en instancias de negociación o de instalación de un problema público que derivan en experiencias de ciudadanía. Finalmente, la productividad jurídica refiere a los efectos espaciales que son provocados cuando se conforma una situación jurídica (como la patrimonial), con énfasis en la experiencia de los actores involucrados con el derecho, y respecto a cómo el componente judicial se hace presente en el desenvolvimiento del conflicto. A partir del diálogo entre el trabajo de campo y las orientaciones teóricas desarrollo los siguientes conceptos:

Respecto al ámbito territorial, el proceso de patrimonialización de Zonas Típicas dirigido por sus habitantes, gatilla la "reterritorialización vecinal": el objetivo de demandar la declaración patrimonial implica el despliegue de prácticas que conducen a dos dimensiones de constitución del barrio. Por un lado, deriva en la producción de un imaginario del barrio patrimonial. Segundo, el despliegue prolongado de prácticas y la creación de instancias vecinales promueve la recuperación de los lazos del vecindario.

Sobre la dimensión política, destaco dos prácticas y actitudes de la agrupación: por un lado, la "constitución de alianzas políticas" y, por otro, la apropiación espacial a través del "cuidado del patrimonio". La primera refiere al reconocimiento y establecimiento de redes políticas para apoyar el proyecto patrimonial, y la segunda a la atención desarrollada para denunciar incumplimientos durante la patrimonialización. Ambas prácticas responden a las necesidades de las agrupaciones patrimoniales de garantizar que el proceso de activación patrimonial se desarrolle exitosamente y sin irregularidades.

Finalmente, abordo el aspecto jurídico, a partir de los "dilemas de la calificación patrimonial", haciendo referencia a que la ponderación y evaluación del proyecto de Zona Típica parte de la heterogeneidad de los habitantes del barrio. Siguiendo las propuestas de Melé (2016) y Gluckman (Guizardi 2012), interpreto esta zona como resultado de la creación de un nuevo estatuto jurídico en un territorio que, así como cumple expectativas, también genera frustraciones al colisionar con otras dimensiones de la vida privada. El efecto de esta disyuntiva incide en el proceso de "reterritorialización", pues lleva el fraccionamiento del barrio entre quienes están de acuerdo y desacuerdo con la medida; así, esta dimensión genera distancias entre vecinos.

BARRIO SUÁREZ MUJICA: "DOMICIDIO Y PATRIMONIALIZACIÓN"

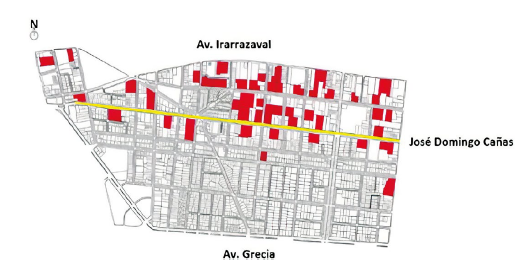

El barrio Suárez Mujica se ubica en el perímetro sur poniente de la comuna de Ñuñoa, entre las calles y avenidas Grecia (sur), José Domingo Cañas (norte), La Encalada (poniente) y Pedro de Valdivia (oriente), con una extensión de 98,45 hectáreas; es decir que se localiza en el área pericentral de Santiago, próximo a su centro, y está asentado en alguna de las arterias capitalinas, como la Avenida Grecia directamente, y a unas cuadras de Irarrázaval hacia el norte y Vicuña Mackenna por el oeste (estrella blanca en Figura 1). Es un sector habitado históricamente por clases medias y medias altas (Censo 2002), patrón que es concordante con el resto de la comuna (Ilustre Municipalidad de Ñuñoa 2015)).

Fuente: elaboración propia a partir de Valdebenito (2006).

Figura 1 Mapa de la ubicación del Barrio Suárez Mujica

La morfología original del sector ha logrado preservarse casi íntegramente, pese a que en sus alrededores el proceso ha sido de marcada densificación vertical. Se caracteriza por la variedad de inmuebles con estilos arquitectónicos que representan la evolución de su urbanización desde comienzos del siglo XX hasta su consolidación en la década de 1950, patente en viviendas con estilos neoclásicos, modernistas, Art Decó y Bauhaus, entre otros (Mora, Morales y Salas 2018). Cuenta con importantes monumentos, reconocidos a nivel local y nacional, especialmente en el ámbito deportivo, como el Estadio Nacional en el sector sur, o como solían ser los Campos de Sport y la Piscina Mund, referencias vivas en la memoria local de algunos de sus habitantes. También alberga sitios de memoria como la Casa José Domingo Cañas o el mismo Estadio Nacional, centro de tortura durante la dictadura de Augusto Pinochet. Ambos condensan significados que se suman a la identificación de Barrio Suárez Mujica como territorio valorable de la historia reciente de Chile, y representativo de la arquitectura moderna. Finalmente, otro rasgo de vital importancia es su constitución urbana inspirada en elementos del modelo de Ciudad Jardín, expresado en su arborización abundante en platabandas anchas y en los jardines internos de las viviendas (Garuti 2017), lo cual le confiere un aspecto suburbano no muy propio para su ubicación céntrica.

La baja densidad poblacional, más el comercio a pequeña escala -constituido principalmente por "almacenes de barrio"-, son los dos principales aspectos a partir de los cuales sus habitantes fueron construyendo una visión de la "vida barrial". Como menciona Ariel Gravano (2016), los ejes medulares de la "tranquilidad" e "historia" son comúnmente presentados en la definición de las identidades vecinales. Sumado a ello, esta forma de habitabilidad contrasta con los alrededores de Suárez Mujica, en términos de su ritmo peatonal y vehicular. Sin embargo, en los últimos años se ha extendido la utilización de inmuebles para el establecimiento de oficinas, algo que ha preocupado a los actores movilizados por la declaratoria. Debido al tamaño de las propiedades y a su centralidad, muchas empresas han decidido situar sus centros de operaciones en la zona, utilizando casas que forman parte del conglomerado de propiedades con rasgos patrimoniales.

Fuente: izquierda: Equipo Técnico Organización Barrio Suárez Mujica (2015). Derecha: elaboración propia (2019).

Figura 2 Izquierda: Casa Juana antes de su modificación. Derecha: Casa Juana modificada. Barrio Suárez Mujica

La movilización del barrio Suárez Mujica inició en 2013. Al igual que en otros movimientos de esta índole, surgió en primer lugar debido a la preocupación de un grupo de habitantes, desperdigados en cuatro Juntas Vecinales: N.°12 Javiera Carrera, N.°13 Suárez Mujica, N.°14 Eusebio Lillo, y N.°15 Parque del Deporte. Al año siguiente el actual equipo técnico tomó contacto con dichas juntas vecinales para iniciar el proyecto de declaratoria. En términos de la propia agrupación, su fin fue lidiar con el "domicidio" que acarrearía la verticalización de las áreas circundantes al barrio, representado en el plano (Figura 3) elaborado por la agrupación y que representa los proyectos inmobiliarios y especialmente el sector colindante en el norte, luego del límite de la calle José Domingo Cañas (marcado en amarillo).

Fuente: Organización Funcional Barrio Suárez Mujica, Equipo Técnico Barrio Suárez Mujica (2016).

Figura 3 Plano de edificaciones en Barrio Suárez Mujica

La experiencia del "domicidio" vivida por los habitantes y los cambios alrededor del barrio constituyen una de las facetas que forman parte del contexto general de neoliberalización urbana. En la fase de modernización capitalista (De Mattos 2006), dos de las tendencias centrales de crecimiento capitalino fueron la expansión horizontal en los primeros años y el retorno de población al centro a partir de 1990 (Contreras 2009). Este formó parte de una estrategia gubernamental impulsada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y ciertos municipios céntricos, encaminada a la recuperación demográfica, luego de un decaimiento poblacional sufrido la década anterior (Valenzuela 2003). Las principales estrategias fueron de corte subsidiario y, con la liberalización de los Planes Reguladores Comunales, estuvieron basadas en la desregularización, a fin de generar un atractivo para la inversión inmobiliaria. El efecto fue la instalación de un nuevo patrón de crecimiento, caracterizado por la verticalización de la vivienda concentrada en ciertas comunas céntricas lideradas por Santiago, seguida de Las Condes y Ñuñoa (Vergara 2017).

Esta última comuna vivió un proceso de renovación urbana bastante acentuado, especialmente desde comienzos del nuevo milenio hasta el presente (Aguirre y León 2006; López-Morales y Meza-Corvalán 2015). Una de las principales estrategias del municipio fue la implementación de Zonas de Renovación Urbana, ejes donde se concentraron los incentivos y la reducción a los límites de construcción, establecidos mayoritariamente en las arterias principales, como Irarrázaval, Pedro de Valdivia o José Domingo Cañas. Sin embargo, de acuerdo con el Plan Regulador Comunal actual, la zonificación predominante en comuna corresponde a densificación media, preferentemente de carácter residencial y con una altura que no supere los siete pisos.

La literatura sobre densificación vertical ha indicado que la instalación de vivienda en altura afecta a quienes residen en el entorno (López-Morales et al. 2015). Junto con efectos más tangibles -como el cambio de oferta de servicios o del flujo peatonal y vehicular-, también se han identificado consecuencias negativas en el tejido social de los barrios, sea en términos de sociabilidad o de las identidades (Link y Señoret 2019). Al respecto, Valencia menciona que dicho cambio ha supuesto: "la implantación de una forma de vida distante de la escala barrial, mayormente privatizada, centrada en el consumo y en el automóvil como dispositivo de relación con la ciudad" (2015, 84).

La organización Unidos por Ñuñoa surgió a finales de 2017, en una etapa ya avanzada de la patrimonialización, durante el periodo de evaluación del Expediente de declaratoria, documento que estuvo en elaboración desde 2014 y que fue presentado al Consejo a modo de propuesta de declaratoria. La primeras apariciones de Unidos por Ñuñoa fueron en plataformas virtuales, donde realizaron una serie de publicaciones manifestando su oposición al proyecto de Zona Típica. El conflicto tuvo eco en la prensa, con cobertura en medios escritos (Tagle, 28 de octubre de 2017) y televisión. Pero más importante fue su intervención mediante un recurso de reposición al proyecto de declaratoria, que fue elevado hasta las últimas instancias legales. Así, Unidos por Ñuñoa expresó la otra postura en torno a la patrimonialización, que se hizo más explícita cuando, en una consulta vecinal, se arrojó como resultado que, de 1000 viviendas, un 38% se manifestaba en contra.

Debido a la presión de este grupo, la instancia de votación en el Consejo fue pospuesta del primero de diciembre al 13 de enero, y nuevamente al 24 de enero de 2018. De acuerdo con las actas de la segunda sesión, se decidió declarar Zona Típica a Barrio Suárez Mujica, rechazando de este modo la demanda de Unidos por Ñuñoa (Consejo de Monumentos Nacionales 24 de enero de 2018). Sin embargo, luego de pasar el proyecto a Contraloría General de la República, esta instancia lo devolvió al Consejo, argumentando falencias en su contenido. Finalmente, el 28 de noviembre de 2018 se celebró una nueva sesión, en la cual finalmente se ratificó la declaratoria con la publicación del Decreto N°35 en el Diario Oficial de la República. En paralelo al establecimiento de los lineamientos de intervención, Unidos por Ñuñoa se preocupó de elevar su demanda a instancias judiciales, llevando el caso a la Corte Suprema, que rechazó el recurso en 2020 (El Mercurio 7 de abril de 2020).

ENTRADA AL CAMPO Y DISPUTAS VECINALES: TRANSPARENCIA Y OPACIDAD DEL BARRIO

Mi trabajo de campo y sus resultados no estuvieron exentos de dificultades y aciertos, lo que me lleva a examinar su desarrollo en este apartado. La entrada al barrio ocurrió durante el primer semestre de 2019. En ese entonces, la patrimonialización de Barrio Suárez Mujica ya estaba bastante consolidada, pues las principales dificultades surgidas a raíz de la disputa con la Asociación Unidos por Ñuñoa habían sido sorteadas.

Una vez resuelta favorablemente la Resolución, el 28 de noviembre de 2018 la Organización Barrio Suárez Mujica inició la elaboración de los lineamientos de intervención. Para concretarlos, debían realizar una serie de actividades participativas junto a los vecinos y vecinas, y así tener claridad sobre las necesidades reales para definir las normas de cuidado y preservación de la zona. De este modo, pude participar en una serie de eventos relacionados con esta fase, tanto en los de mayor convocatoria, como en las instancias de organización más acotadas, lo que me permitió apreciar el panorama vecinal resultante luego de cinco años de movilización (Notas de campo 1).

Mi intención original fue involucrarme con ambas organizaciones, pero esto me generaba dudas y temores sobre la forma de lidiar con diferentes dilemas éticos del campo: entre ambas agrupaciones se había levantado una suerte de enemistad y, dada la disputa jurídica que esta involucraba, portar información íntima de las agrupaciones me volvía responsable de no perjudicar a cada agrupación. Es más, me volvía conocedor de los pasos que podrían perjudicar al otro grupo, lo que me ponía en una situación de complicidad respecto a acciones de perjuicio de cada proyecto.

Sin embargo, finalmente ese escenario no se cumplió. Tomé contacto con ambos grupos y por igual explicité mi intención de mantener una postura distante en el campo. La Organización Barrio Suárez Mujica fue más abierta en recibirme. Rápidamente respondieron para ponerse en contacto conmigo y comenzaron a invitarme a sus actividades, así que pude involucrarme tanto en eventos públicos, como en las instancias íntimas de planificación durante el periodo de investigación de campo. En contraste, Unidos por Ñuñoa adoptó una posición hermética. Cuando pude obtener el contacto de uno de sus participantes, hubo una posición categórica de mantener silencio en torno a personas que estuviesen desarrollando algún estudio en el barrio. Más adelante, gracias a la información disponible en plataformas virtuales y otras informaciones del campo, asocié dicha negativa con el hecho de que, para Unidos por Ñuñoa, el inicio del proyecto de patrimonialización se concibió a partir de una tesis universitaria. De todas maneras, ello determinó inevitablemente que tuviera más cercanía con la Organización.

La reticencia por participar en el proyecto no solo la manifestaron integrantes de la agrupación detractora. Habitantes que estaban en contra de la patrimonialización pero no movilizados se mostraron recelosos de tener conversaciones más estructuradas, incluso cuando mencionaba mi intención de imparcialidad. Lo interesante es que estuvieron mucho más abiertos a conversaciones informales, donde se explayaron con timidez, pero sin mayores problemas, y por esa vía finalmente decidí continuar profundizando desde este campo. Ello me llevó a reflexionar que dicha actitud negativa se relacionaba con el deseo de no exponer públicamente su posición, lo que vinculo con la instalación de una suerte de hegemonía en el barrio en torno a la disputa, donde la posición a favor de la declaratoria primaba como lo correcto.

Más allá de los hechos anecdóticos, interpreto que esto es sintomático de la construcción de una dinámica de sentido privado/público en el barrio y en torno a dichas posiciones a raíz del conflicto vecinal, en el que la inclinación favorable a la declaratoria adoptó un sentido público, contrario a los opositores, ubicados en uno privado. Lo anterior se manifiesta en distintas esferas: por ejemplo, en la manera en que cada agrupación se apropiaba del espacio público. Mientras uno u otro sector hacían campaña, fue notoriamente mayor la presencia de la Organización Barrio Suárez Mujica en parques, espacios públicos y en la difusión mediática. Es más, la única dimensión pública en que Unidos por Ñuñoa se desenvolvía más activamente fueron las plataformas virtuales, con escasas ocasiones puntuales de trabajo en la calle, como la recolección de firmas.

Junto a la dinámica público-privada, las divergentes maneras de desarrollar las prácticas se pueden articular en torno a la opacidad o la transparencia. Por un lado, mediante mis inserciones fallidas y exitosas pude darme cuenta del modo de operar de cada una de las organizaciones: mientras que la Organización apelaba al involucramiento sin discriminar a las personas interesadas, en la otra agrupación primaba el hermetismo. Por otro lado, esta opacidad y transparencia se expresan en la dimensión cotidiana, en la disposición que cada habitante tuvo para contar su experiencia en torno al proyecto o en la confianza o desconfianza en torno a explayar su posición. Por lo tanto, hay una dimensión abierta que pude haber dilucidado, pero debido al foco que tomó mi investigación finalmente no profundicé en ella: la manera en que las disputas barriales pueden construir una moral hegemónica que refuerza asimetrías en torno a la gestión del barrio. La reluctancia a la exposición, de parte de los opositores, puede interpretarse como un resquemor a ser juzgados por su posición, como si inclinarse por esta postura tuviera connotaciones negativas en el contexto local.

En síntesis, las condiciones del campo me llevaron a estar más centrado en las experiencias de la Organización Barrio Suárez Mujica, y a adentrarme en su posición frente a la patrimonialización. Ahora bien, ello no implica que no haga un examen crítico que considere la posición de los detractores, con quienes pude conversar en encuentros informales. Considerando lo mencionado, a continuación me centraré en retratar la experiencia de la Organización Barrio Suárez Mujica desde tres ejes para el análisis de los conflictos urbanos (Melé 2016).

LA PATRIMONIALIZACIÓN COMO RE-TERRITORIALIZACIÓN EN BARRIO SUÁREZ MUJICA

Claudia, residente y actual integrante de una junta vecinal, lleva alrededor de 19 años residiendo en Suárez Mujica, en una antigua casa de estilo modernista ubicada en una de las calles principales del barrio, que, pese a su significancia, destaca para el espectador por su pasividad, en contraste con la atareada y amplia Avenida Grecia hacia el sur. Luego de idas y venidas a la comuna durante su vida, Claudia decidió asentarse definitivamente en Ñuñoa por la "vida de barrio" que es posible encontrar allí, aspecto constantemente mencionado como rasgo particular de la comuna -e incluso por las agencias inmobiliarias- para promocionar sus inmuebles. Aun así, Claudia reconoció que antes de la movilización de 2013, los vínculos con sus vecinos cercanos se reducían a escasos contactos con las viviendas colindantes:

Yo tenía muy poca relación con el barrio, pese a vivir ya casi 15 años en este lugar. Yo llevo 20, un poco más. Había vivido tantos años, y conocía a mi vecina de al lado, y a los de acá. Punto. Nadie más. (Entrevista 1)

Este diagnóstico fue compartido también por otros actores del sector: el "apagón" de las interacciones tanto micro vecinales como de gestión territorial. En cuanto a la segunda dimensión, varias personas con quienes conversé comentaron que las juntas de vecinas estaban subsumidas a dinámicas clientelares con poco involucramiento de los residentes.

Dicha pasividad se vio interrumpida en primer lugar por el súbito y excesivo incremento de la demanda de compra de inmuebles y la consecuente verticalización de la vivienda que los habitantes comenzaron a presenciar en el sector norte y este del barrio (Equipo Técnico Organización Barrio Suárez Mujica, 2016). La preocupación ante el posible cambio urbano que modificara sus estilos de vida movilizó a los residentes de la Junta de Vecinos N.°13 para rescatar su Junta Vecinal de la inactividad de la administración de ese entonces, y demandar, a través de dicha plataforma, una reducción del límite de construcción a la Municipalidad, como forma de protección. Pero, una vez instalado el sentido de movilización en el barrio, Claudia relató que fue en la asistencia a una actividad de la Organización, a fines de mayo de 2014, cuando se hizo consciente del valor patrimonial existente alrededor de su vecindario:

Y fuimos con mi marido, y fue en la plaza de Elías de la Cruz. Se hizo un recorrido, y terminó en la plaza Elías de la Cruz. Y ahí yo conocí a Bastián. Ya varios de los vecinos con los que estaba trabajando. Y estos jóvenes nos impulsaron a personas que vivíamos prácticamente muy individualistas, sin casi conocer a nadie más que los que están en el sector, en el ámbito más cercano, en su cuadra, al lado. Pero nada aquí muy así de lejos. Y ellos nos empiezan a contar del patrimonio. Yo la verdad que me encanté mucho con ese recorrido, con esa propuesta. (Entrevista 1)

El evento mencionado por Claudia fue el recorrido patrimonial por Suárez Mujica, llevado a cabo por la Organización durante el día del patrimonio de 2015, fecha en la que se celebra en todo el país la promoción del patrimonio nacional. Para ese entonces, Suárez Mujica aún no era reconocido como Zona Típica y el expediente estaba en pleno proceso de elaboración. Aun así, tenían interés en difundir el proyecto en el barrio, para acercarlo a los habitantes y atraerlos a participar. En términos de la propia agrupación, buscaban "relacionar el área teórica con la práctica a través de actividades participativas donde los mismos vecinos pudiesen ir identificando, con la ayuda del equipo elaborador del expediente técnico, los atributos esenciales del Barrio Suárez Mujica" (Equipo Técnico Organización Barrio Suárez Mujica 2016, 52). Por ello presentaron su propuesta de evento al Consejo de Monumentos Nacionales, para luego ejecutarla a las 11 de la mañana con un grupo de un par de decenas de personas desde la entrada del Estadio Nacional. Pasando por sitios y casas icónicas de los atributos del barrio, como Casa Juana o Casa Cifuentes, ambas de estilo modernista, llegaron al sector de Elías de la Cruz, un conjunto ya protegido y con un parque propio, para terminar "el encuentro con una conversación con los vecinos sobre la importancia de la arquitectura, la vegetación y el urbanismo presente en el Barrio Suárez Mujica" (Equipo Técnico Organización Barrio Suárez Mujica 2016, 60).

Además del recorrido patrimonial, desde 2014 hasta hoy, la Organización ha desarrollado un elevado número de eventos encaminados a la promoción del componente patrimonial del barrio y a la recuperación del tejido organizacional como un elemento identitario esencial de aquello que buscan preservar: la vida de barrio. De este modo, organizaron talleres para identificar, por ejemplo, los rasgos de las viviendas que correspondiesen a diferentes escuelas arquitectónicas -neogóticas, colonialistas, modernistas-, durante el taller Dibuja tu Casa en noviembre de 2014; o realizaron actividades con la finalidad de construir una memoria barrial o definir hitos urbanos del sector, memoria representada en una muestra fotográfica que se volvió parte de las actividades de la organización.

Con el transcurso del tiempo el movimiento generó la conformación de juntas vecinales que operan sólidamente y de forma interconectada, así como la recuperación de las interacciones cotidianas perdidas; en palabras de Guillermo, comerciante que ha presenciado y formado parte del proceso:

Claro, eso ayudó un poco a empezar a recobrar la vida de barrio, en cuanto a conocerse más, ubicarse, estar más atento al vecino [...] Me he fijado que por último hay un saludo. Cosa que no se hacía. Ahora por último se saludan. Hay una interacción. (Entrevista 3)

A partir de estos hechos, me interesa resaltar dos aspectos. En primer lugar, resulta interesante destacar que la patrimonialización del barrio Suárez Mujica, en términos vecinales, llevó a la constitución de una identidad territorial asociada al patrimonio (González y Laborde 2019; Silva 2015), pues dichas actividades fueron otorgando un nuevo sentido a habitar dicho lugar: le dieron profundidad histórica mediante la elaboración de memorias barriales y también los habitantes aprendieron a identificar rasgos asociados a bienes patrimoniales en sus propios hogares, lo que facilitó una cercanía reflexiva con respecto al entorno material del barrio.

Fuente: Equipo Técnico Organización Barrio Suárez Mujica (2016).

Figura 4 Afiche del evento Día del Patrimonio

En este proceso, la constitución de un imaginario barrial que apelaba a la participación altruista por la conservación de Suárez Mujica jugó un rol importante para la identificación de sus habitantes con el patrimonio. Como mencioné antes, este carácter participativo tiene que ver con una concepción que buscaron desarrollar como Organización, en la cual el patrimonio barrial adquiere una connotación de bien común. En ese marco, como mencionan Letelier, Micheletti y Vanhulst (2016), al definir lo patrimonial de esta manera, los habitantes posicionan al barrio como una responsabilidad que sobrepasa los intereses individuales. En otras palabras, la protección ya no solo se fundaba en el interés propio de la experiencia de habitante descontento/a con los cambios en el entorno, sino en el propósito de preservar el sector como algo de interés para la sociedad, por valor histórico e identitario para la urbe. En ese sentido, como menciona Santos Gonçalves, asumían dicho sentido porque el patrimonio es capaz de "alcanzar un universo más amplio, más allá de sus fronteras formales, el poder de evocar en el espectador fuerzas culturales complejas y dinámicas de las cuales este emergió y de los cuales es, para el espectador, el representante" (2005, 19).

Sin embargo, más allá del efecto causado por el desarrollo de este imaginario por parte de los habitantes del barrio, en la experiencia misma de patrimonialización comandada por los mismos vecinos, la constante realización de eventos, reuniones, difusión de información y otras actividades econstituyeron hasta cierto punto el tejido vecinal y provocaron un cambio de relación con respecto al interés común en torno al vecindario. Las personas entrevistadas, al ver en retrospectiva la producción del barrio patrimonial, reconocían lo preponderante de este elemento. Alejandra, otra integrante activa de la agrupación, agregaba una información clarificadora sobre este punto: "Antes de iniciar este proceso yo no conocía a mis vecinos. Ahora los conozco a casi todos [... ] porque hemos ido tantas veces a sus casas. Para entregarles información, qué sé yo. Con nuestros vecinos. Ponte tú, ahora salen de vacaciones y me dejan las llaves. O yo también. Hemos generado un lazo de confianza tan importante que eso también da seguridad" (Entrevista 2).

Por lo tanto, la patrimonialización barrial impulsada desde la ciudadanía, como puede observarse en este caso, se experimenta como una instancia de reconstitución del tejido vecinal, en cuanto se asume como un bien común que depende de la gestión de sus habitantes para obtener el primer impulso que la llevará a ser declarada Zona Típica. Dicha experiencia se compone por la constitución de un nuevo imaginario del barrio como patrimonio, que invoca dicho involucramiento, como también por las prácticas encaminadas a la presentación de los expedientes, es decir, prácticas en pos de la patrimonialización, que van retroalimentando dicha imagen a la vez que potenciando la interacción entre residentes. Sin embargo, según revisaré en el apartado subsiguiente, así como el proceso de activación lleva a una re-territorialización, también puede derivar en fraccionamientos vecinales.

"NOSOTROS HEMOS ESTADO OBLIGADOS A APRENDER": ALIANZAS POLÍTICAS Y APROPIACIÓN

La Organización entregó el expediente de declaratoria a finales de 2016, luego de trabajo exhaustivo para reunir los antecedentes necesarios que favorecieran la decisión del Consejo de Monumentos. Como señalan Guerrero y Escalera (2019), más allá de la apertura a la participación que puede tener cualquier civil a partir de su solicitud, la institución aún capitaliza los estándares valorativos del patrimonio. Por ello, el movimiento debió ajustar en algunos puntos sus pretensiones y cumplir con los requerimientos exigidos para ser considerados Zona Típica. Por otra parte, la creciente manifestación en contra dirigida por la Asociación Unidos por Ñuñoa generó preocupación por lo que pudiera pasar con la declaratoria, pues surgió la posibilidad de que esta fuera revocada. Sumado a ello, las agencias inmobiliarias continuaron ejerciendo presión frente a la aún no regularizada declaratoria, y desde la percepción de sus habitantes el Municipio expresó una posición poco favorecedora al movimiento, caracterizada por la pasividad ante las necesidades del grupo. Fue durante este periodo cuando surgió la campaña de denuncia del "domicidio", en referencia a la demolición de propiedades de valor patrimonial.

Frente a estas circunstancias, los integrantes de la Organización tomaron conciencia de que, en última instancia, para llevar a cabo una patrimonialización efectiva eran necesarias las voluntades políticas:

Dos veces firmó el decreto, dos ministras de educación distintas. Una ministra de educación y después una ministra de cultura. Te fijas. Entonces sabíamos que había una decisión más política. Y nosotros ahí tuvimos muchos actores, no solamente nosotros como comunidad. Y eso es importante hacer el énfasis que esto tiene, pero nosotros solos no podíamos. Y eso entendimos. Por eso es que nos vinculamos con sectores políticos para que nos ayudaran desde su gestión. (Entrevista 2)

De este modo, encauzaron parte de sus recursos a la movilización por alianzas políticas. Claudia me comentó que comenzaron a buscar apoyo de distintos actores, mayoritariamente en grupos más progresistas, quienes auxiliaron mediante cartas dirigidas a instancias decisivas para el Consejo de Monumentos o denuncias públicas a las respuestas que las distintas instancias gubernamentales dieron al proyecto de declaratoria. Desde el espectro político, senadores, concejales o diputados asistieron con oficios para presionar en las demoras poco comunes del decreto:

Todos esos apoyos políticos nos ayudaron un montón, porque ellos, cada vez que nosotros: "Pucha, el decreto está detenido acá, y no lo quieren firmar y no lo han firmado y ha pasado bastante tiempo". Entonces ellos llenaban con oficios. (Entrevista 2)

Otras veces, sin embargo, Claudia y la agrupación debían responder por sí mismos ante las acciones que el Municipio tomaba en relación con su barrio, además de ejercer presión para el avance de la solicitud de declaratoria, dado que el gobierno local en ocasiones actuaba y tomaba decisiones sobre Suárez Mujica sin integrarlos en la consulta, como sucedió con la tala de árboles del sector, los cuales constituyen parte de lo que se considera un elemento de valor patrimonial en el barrio, distintivo del modelo urbano que lo caracteriza:

Mandaron a talar los árboles, ni siquiera podarlos. Los estaban talando. Y yo llame al Municipio, llame al alcalde: "sabe que le van a pasar el tremendo parte. Esto lo voy a denunciar al Consejo. Ustedes no pueden talar los árboles". Porque se les olvida que nosotros estamos protegidos. Y al tiro mandó a retirar las máquinas [...] Y los vecinos están siempre atentos, y nos mandan al tiro: "Oye! Están haciendo esto" y nosotros al tiro. Hay varias cuestiones. Ponte tú hay unas construcciones que están ilegalmente que también las denunciamos al Municipio. (Entrevista 2)

En este contexto, cabe destacar el aprendizaje político del movimiento. En primer lugar, siguiendo a Melé (2016), en muchas ocasiones los actores movilizados, sin formar parte aún de un mundo político, van conformándose como tales a través de este tipo de experiencias de ciudadanía. En ese marco, la instalación de un conflicto es clave, pues la diferencia de intereses entre los involucrados provoca la necesidad de alianzas, y el aprendizaje de negociar cuando las partes no encuentran acuerdo. Si bien no en todos los casos de declaratorias impulsadas por la ciudadanía se han desarrollado conflictos intervecinales, usualmente se presentan disputas por intereses entre sectores mercantiles, gubernamentales y ciudadanos (Arratia 2018). Por estas razones, otros movimientos han vivido experiencias similares y son conscientes de que existe la posibilidad de réplica. En última instancia, lo que la experiencia de Suárez Mujica muestra es que la patrimonialización involucra la formación de los habitantes como sujetos políticos, dado que los canales existentes de participación no resultan ser suficientes para lograr una solicitud efectiva. Ahora bien, las dificultades que surgieron en el barrio también se vinculan con el origen del proceso patrimonial, desde la sociedad civil y no desde el gobierno.

En segundo lugar, dicha formación como sujetos políticos se expresa en la apropiación del patrimonio habitado, reflejado en el desarrollo de la atención particular al modo en que los distintos sectores involucrados actúan dentro del barrio, gatillado por la necesidad de conservar el barrio mientras este aún se encuentra en vías de patrimonialización. A partir del reconocimiento de la protección del barrio, en este proceso la declaratoria no es asimilada por igual entre las instituciones, la Organización ha tenido que desarrollar una atención especial a su barrio, lo que ha derivado en un fortalecimiento paralelo del componente territorial, pues coloca a los mismos habitantes en un papel más relevante para velar por su preservación.

"NO QUEREMOS SER ZONA TÍPICA": CALIFICACIÓN JURÍDICA Y CONFLICTO

El primer taller de definición de lineamientos de intervención fue celebrado el 25 de mayo de 2019, fecha del día del patrimonio en Chile y significativa para los actores movilizados pro-declaratoria, donde podrían realzar la condición patrimonial del barrio en un contexto de tensión frente a las presiones de Unidos por Ñuñoa. Además, para la Organización, el evento era uno de los más importantes, pues el foco de las polémicas que suscitó este proceso era el principal tema del taller para la definición participativa de los elementos que podrían intervenir bajo la regulación de la Zona Típica. En el salón Multiuso del Liceo José Toribio Medina, ubicado en la Avenida Irarrázaval, se convocó a todas y todos los vecinos a las 10 a. m, ya que se contaría con la asistencia de integrantes del Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos, quienes apoyaban la ejecución de las actividades. Aproximadamente hubo 50 participantes, más el equipo técnico y los asistentes externos -entre ellos representantes de la Municipalidad-. Pasados unos minutos y con el salón casi completo, la directiva de la Organización presentó los avances en materia de la declaratoria, e introdujo la actividad del día a los asistentes, quienes se sentaron en grupos pequeños alrededor de mesas, en compañía de un secretario y un moderador. Mi labor fue supervisar y prestar apoyo al ejercicio.

Fuente: Plataforma Facebook Organización Barrio Suárez Mujica (2019).

Figura 5 Desarrollo del Taller de Lineamientos.

Durante mis rondas, mientras hacía una pausa en cada mesa de trabajo, constaté que el foco del taller causaba mucha discusión, y en varios grupos era difícil establecer un punto de acuerdo. Por ejemplo, muchos vecinos proponían modificar enrejados en casas de estilos modernistas por motivos de seguridad o por facilidades prácticas como correr el portón con un dispositivo eléctrico. Pero esto se enfrentaba al desafío de preservar la unidad estilística original del inmueble cuando hay elementos de este que ameritan cambios, pues, al contener diseños hechos exclusivamente para cada vivienda, resultaba difícil y costoso producir nuevas piezas (Notas de campo 1). Sin embargo, los asistentes demostraron una voluntad común para buscar una resolución.

En el fondo, se hizo manifiesto un conflicto que aqueja a todos los propietarios de la zona declarada: sobre cómo conciliar ese interés común que fue germinando cuando este colisionaba con la vida cotidiana y preocupaciones diarias como la seguridad, la estilización de la vivienda habitada, las reparaciones urgentes a artefactos del hogar, entre otras. La posición del grupo opositor, Unidos por Ñuñoa, justamente se inclinaba por protegerse de los efectos individuales:

Somos personas de la trajinada "clase media" y nuestro gran patrimonio es la casa que habitamos, herencia que esperamos dejar a nuestros hijos y nietos. Muchos vivimos desde hace varias generaciones en Ñuñoa, en estas mismas casas que con esfuerzo hemos mantenido y cuidado. (Cohen 2018)

En esta posición, el patrimonio se refiere discursivamente a un "patrimonio económico", es decir, la fuente del capital familiar.

De este modo, la disputa por la representación del espacio patrimonial se extiende al ámbito jurídico. Ambas agrupaciones destinaron esfuerzos para sostener su respectivo propósito desde distintas plataformas. Unidos por Ñuñoa buscó desacreditar el proyecto de declaratoria, tanto en instancias judiciales como a través de propaganda, apelando a la falta de necesidad y correspondencia de la declaratoria. En su plataforma virtual, la mayor parte del contenido hacía referencia a razones por las cuales el barrio no debería ser declarado Zona Típica, información que frecuentemente era rebatida por la Organización Suárez Mujica, también en sus medios virtuales. En2017 se realizó una consulta vecinal de opinión sobre el proyecto, que arrojó como resultado que, de 1561 viviendas, un 38,2% de los habitantes no compartía una perspectiva favorable a la declaratoria. Es decir, un porcentaje significativamente menor de habitantes manifestaba desacuerdo con el proyecto.

En el ámbito judicial, Unidos por Ñuñoa presentó recursos en distintas instancias, por ejemplo, una apelación ante la Sesión del Consejo de Monumentos Nacionales, el 24 de enero de 2018, que fue aplazada un mes debido a la polémica entre los grupos. En ella, los representantes de Unidos por Ñuñoa exponían sus puntos mediante un recurso de reposición, pero el resultado no favoreció su posición. Sin embargo, continuaron presentando recursos a la Corte de Apelaciones y, en última instancia, a la Corte Suprema, la cual finalmente rechazó su demanda en abril de 2020.

Me interesa destacar en primer lugar la potencialidad conflictiva de la patrimonialización, vista desde la perspectiva de sus usuarios. Diversas investigaciones han señalado los efectos concretos de las declaratorias patrimoniales en el modo en que son habitados los lugares patrimonializados, ya sea promoviendo nuevas identidades territoriales revitalizadas, como también constituyendo dinámicas de exclusión de prácticas que se vuelven indeseables frente a un recurrente ennoblecimiento del espacio (Lacarrieu 2008; Carman 2005).

Muchos de estos casos, sin embargo, se originaron por intereses frecuentemente económicos de potenciar un área a través del recurso patrimonial y su turistificación. Al contrario, el caso de Barrio Suárez Mujica, como otros de Chile y Latinoamérica, lo originaron habitantes movilizados con la intención de preservar el sector que habitan frente al avance de la urbanización. En ese sentido, la dinámica entre los procesos de patrimonialización y la explotación económica del espacio se invierten porque las zonas típicas de sectores céntricos limitan las posibilidades de inversión inmobiliaria. Si bien ciertos estudios resaltan que las zonas patrimoniales pueden atraer capital inmobiliario a sus bordes (Valencia 2018), esto es un efecto indirecto y no forma parte de las pretensiones de quienes conforman este tipo de movimientos.

Por lo tanto, el conflicto en torno a la patrimonialización, visto desde la perspectiva jurídica, se vincula a la representación y construcción de expectativas que los habitantes confieren al barrio y a su vivienda como patrimonio, en cuanto supone una nueva regulación territorial deseada por los habitantes debido a un motivo mayor, pero no completamente compartida (Melé 2016).

Siguiendo lo anterior, mientras el grupo de actores que se movilizaron en búsqueda de la declaratoria asumen una posición altruista (que apunta al sentido común), la reacción que caracterizó a los habitantes contrarios va en línea con la forma de vida y anclaje territorial que venía desarrollándose previamente, en la que ocupa un lugar más importante la esfera personal que la comunitaria. Ello se conecta con dos elementos que Laval y Dardot (2014) consideran estructurantes del relato neoliberal: en primer lugar, la primacía del derecho privado como valor intransable en la sociedad; segundo -como correlato de lo anterior- la visión de que el Estado debe velar por la protección de ese derecho individual. En esa vía, la calificación como patrimonio justamente invierte la jerarquía de dichos sentidos: coloca lo común sobre lo privado (el patrimonio regulado vs. "el patrimonio económico"), lo que no es bien recibido por quienes se han familiarizado con una visión de mundo coincidente con la narrativa neoliberal.

Lo anterior puede apreciarse cuando la jurisdicción patrimonial se erige en una zona urbana. Entonces aumentan las posibilidades de que se frustren expectativas individuales puesto que las de los habitantes son más heterogéneas, ya que el barrio como zona de la ciudad no es una comunidad cerrada (Tapia 2015). Por lo tanto, el caso de Suárez Mujica da cuenta de la manera en que el patrimonio barrial, en la medida en que compromete expectativas de un conjunto de personas no vinculadas entre sí, enfrentará aquella dimensión conflictiva basada en la imposición de una normativa que contraviene leyes o costumbres sedimentadas en el tiempo (Guizardi 2012). Este rasgo puede derivar, contrariamente a la territorialización relatada antes, hacia una fragmentación de los lazos vecinales.

CONCLUSIONES

Analizar la patrimonialización barrial desde la productividad del conflicto hace posible una apreciación enriquecida sobre la experiencia de los movimientos sociales en torno a los procesos patrimoniales. Al respecto, el caso del barrio Suárez Mujica permite aportar a la discusión pues presenta un escenario en el cual el conflicto se despliega en dos dimensiones (sociedad civil versus mercado y tensiones de la misma sociedad civil), lo que añade una serie de matices que es necesario considerar y que permiten agregar otras variantes a los estudios de la patrimonialización.

En términos generales, resalto que los conflictos derivados del proceso de activación patrimonial de barrios resultan en escenarios complejos, donde, como menciona Melé (2016), pueden generarse asociaciones entre habitantes y sujetos externos producto de la declaratoria, que constituyen nuevos actores políticos con el poder de resistir a los modos de producción de la ciudad; sin embargo, también derivan en creación de sentidos, disputas y negociaciones en el nivel de interacciones en las que como vecinos y vecinas llegan a acuerdos en torno al barrio patrimonial, o a una escala individual, donde se sopesan las aspiraciones de vida que están entrelazadas con los proyectos de patrimonialización a través del inmueble declarado.

En primer lugar, mediante el análisis de la productividad territorial del conflicto por la patrimonialización, coincido con la tesis de que los procesos de declaración patrimonial conllevan la reterritorialización de un espacio (Melé 2016). La experiencia de Suárez Mujica lo demuestra claramente: inicia con una emoción fuerte pero difusa frente a la destrucción de un hábitat al cual se vinculan los habitantes desde la vivencia personal y culmina en la elaboración de una imagen del barrio profunda y nítida, con nuevos límites, atributos y relaciones con ese espacio residencial que influencian de cierto modo las pautas de acción consiguientes.

En términos de la productividad política, observé que a través de la patrimonialización local los y las habitantes que se movilizaron experimentaron la conformación como actores políticos mediante el entendimiento del modo de operar de las instituciones gubernamentales, tanto el gobierno local como de la institución que gestiona el patrimonio, el Consejo de Monumentos. Insertarse en este mundo surge como una necesidad para hacer frente a las dificultades del proceso de declaratoria cuando es desarrollado sin apoyo financiero, es decir, de un modo exclusivamente comunitario. A partir de esto, los habitantes tomaron conciencia sobre la importancia de las redes políticas, que se hizo efectiva y preponderante para el resultado positivo en la declaratoria. Planteo esto como una crítica a las formas reales de participación ciudadana en la patrimonialización chilena. Así como Guerrero y Escalera (2019) aseveran que la participación ofrecida por los canales del Consejo de Monumentos Nacionales es meramente consultiva, este estudio permite constatar que incluso los espacios disponibles realmente no son suficientes para que la sociedad civil pueda participar de manera efectiva en los procesos de patrimonialización.

Tercero, a través del análisis de la productividad jurídica entendí que la calificación como patrimonio y sus implicancias legales repercute de manera heterogénea en los actores involucrados, algo ya estudiado en la literatura sobre el tema (Lacarrieu 2008; García-Canclini 1999). Desde una perspectiva vecinal, formar parte de la dimensión urbana de las ciudades, deriva del dilema que plantea un bien que se vuelve común, el propio patrimonio y las valoraciones particulares de aquello que es patrimonializado, la propiedad inserta en un barrio. Esta doble dimensión de la vivienda como patrimonio impulsa estas vías: por un lado, una parte de los habitantes carga la balanza hacia lo común, sin dejar de reconocer el desafío presentado; por otro, hay una negación rotunda del elemento patrimonial, fundada en una percepción del patrimonio como elemento perturbador de los deseos particulares.

Finalmente, cabe valorar el potencial de la etnografía como entrada a la comprensión de los conflictos por la patrimonialización de barrios impulsados desde la sociedad civil. Los estudios previos han destacado que el carácter conflictivo de la activación patrimonial emerge como resultado la imposición de un modo de valorar y gestionar el patrimonio que colisiona con miradas, experiencias e intereses divergentes (Sánchez-Carretero 2012; Carman 2005). Por esta razón, la antropología ha sido ampliamente valorada como manera de abordar el "fenómeno patrimonial" ya que, al enfocarse en dichas brechas, evita la reificación. En lo concerniente al barrio Suárez Mujica, el enfoque etnográfico me facultó para profundizar en los procesos de activación de un espectro de la patrimonialización que se caracteriza, a diferencia de gran parte de las declaratorias patrimoniales, por la disociación con el mercado como impulsor, incluso en contra de este (como inversión inmobiliaria). Al respecto, este enfoque permite analizar holísticamente la relación entre el proceso mismo de declaratoria con otras facetas determinantes de la vida social, como son las relaciones vecinales, sus identidades territoriales, la vinculación con el espacio residencial, las subjetividades políticas o las aspiraciones de los residentes que se ven involucrados o involucradas. En ese sentido, el estudio del conflicto y la productividad devela el entramado de relaciones en el cual se insertan los barrios patrimoniales.

Sin embargo, esta etnografía, como también otros trabajos que articulan lo vecinal y lo patrimonial, o que se enfocan en la dimensión conflictiva del patrimonio, pueden estar limitados debido a su focalización en una determinada localidad y/o un evento específico. Por un lado, el estudio de situaciones sociales puede ser fructífero para revelar fenómenos profundos que de otro modo no se manifestarían explícitamente, pero a sacrificio de generar un "recorte" de la realidad observada. Ello no resta valor a un hecho inevitable en cualquier investigación, pero deja derroteros, en este caso del fenómeno patrimonial, que aún quedan por examinar. Por ejemplo, elementos más cotidianos de habitar un área patrimonial como prácticas o interacciones que van más allá de la movilización, y aspectos más individuales de la relación de los sujetos con el patrimonio, como las aspiraciones personales o grupales que se forjan en estos escenarios y que llevan a la adopción de ciertas posiciones.

Por otro lado, el foco en un barrio específico, tal como puede ofrecer una mirada más aguda del fenómeno, también se concentra en lo que el interior del vecindario, sin prestar la misma atención a aspectos situados fuera y que también forman parte de él. Por ejemplo, en su conformación como movimientos, las asociaciones de barrios patrimoniales se han constituido como un actor urbano preponderante en Santiago, un tema en el que se podría profundizar independientemente, desde sus redes, participantes, movilizaciones a las que asisten y convocan, pues sobrepasan los límites del barrio. Ello queda dispuesto para futuras investigaciones que se interesen en este ámbito de la patrimonialización.