INTRODUCCIÓN

En este trabajo estudio las transformaciones del ritual nahua del Xantolo, una de las muchas representaciones del Día de Muertos en México (Stresser-Péan 2006). Examino esta celebración a la luz de la migración de los nahuas, la etnia más numerosa de México, desde la región Huasteca Sur en el estado de San Luis Potosí, a la ciudad de Monterrey, en el estado norteño de Nuevo León. Dicha migración permite acercarse a la complejidad e incorporación de nuevos elementos al ritual indígena, así como a la preservación de sus antiguas formas rituales, y a la transformación del modo de vida económico y festivo regional.

La economía de la Huasteca se sustenta básicamente en la ganadería de los grupos mestizos, y en la agricultura y autosustentabilidad de las comunidades nahuas. Las localidades que estudio son San Martín Chalchicuautla y Tamazunchale, así como sus respectivas comunidades de origen nahua. Hago un análisis comparativo de las distintas facetas de la fiesta, así como de su riqueza interétnica. Mi objetivo es resaltar las características del ritual del Xantolo desde sus representaciones más antiguas, las cuales se siguen preservando, como es el caso de la desvestida de los huehues. El huehue, palabra náhuatl que significa "viejo", para la etnia nahua simboliza sabiduría. Actualmente el huehue se fusiona con la imagen del cole o de la vieja, es decir, un huehue también es una persona de sexo masculino representada y vestida como mujer, que puede ser anciana o joven.

También me centro en comunidades nahuas como Atlajque y hago referencia a la bajada de las máscaras en la cercana comunidad nahua y mestiza de Chapulhuacanito, ambas en el municipio de Tamazunchale en la Huasteca potosina sur. Así mismo, retomo los nuevos elementos incluidos en la festividad en la cercana cabecera municipal de San Martín Chalchicuautla, donde recientemente se han incorporado las mujeres a la festividad, hecho que no sucedía en el pasado, y analizo la celebración del certamen Señorita Xantolo, en el que hombres vestidos como mujeres confeccionan ajuares con motivos de la fiesta y participan en un concurso de belleza inspirado en el Xantolo.

CONTEXTO GEOGRÁFICO E HISTÓRICO

La Huasteca es una región cultural que atraviesa los estados mexicanos de San Luis Potosí, Coahuila, Veracruz, Puebla, Querétaro e Hidalgo y comparte identidades lingüísticas, históricas, tradición y cosmovisiones políticas y económicas. En el norte de esta región, en San Luis Potosí, también habita la etnia teenek, cuya lengua es distinta a la nahua, pero que también celebra el Xantolo; no obstante, este estudio explora específicamente la celebración nahua.

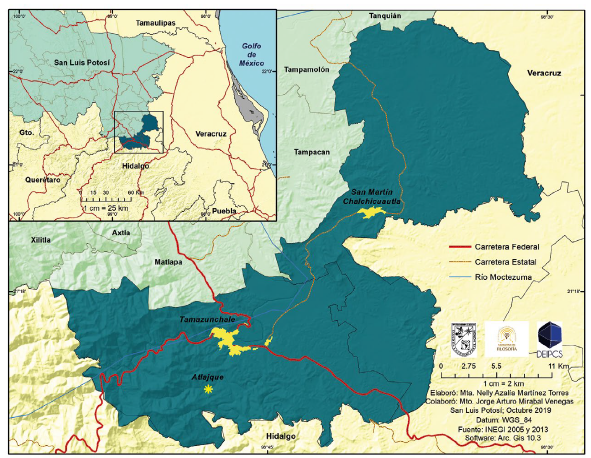

El mapa de la Figura 1 registra la localización de la región huasteca, las comunidades nahuas incluidas en este estudio y la colindancia de la región de análisis.

Fuente: Nelly Azalia Martínez y Jorge Arturo Mirabal, 2019. Elaborado a partir de datos de INEGI (2005 y 2013).

Figura 1 Mapa de la región de estudio: Atlajque, Tamazunchale y San Martín en la Huasteca potosina.

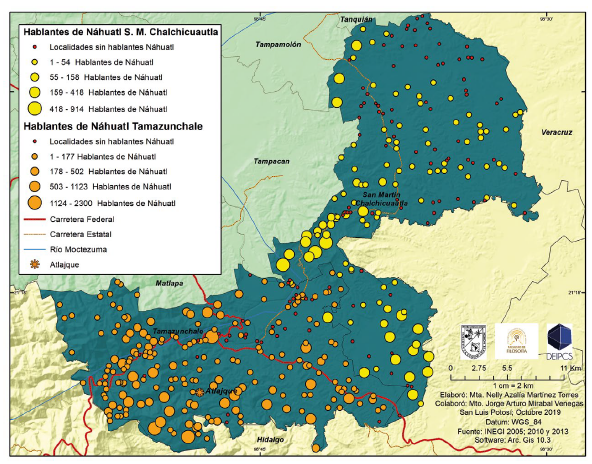

En la Figura 2 se aprecia la localización de hablantes de náhuatl y de las comunidades nahuas en la región en la región Huasteca Sur, en el estado de San Luis Potosí. En amarillo, las comunidades y hablantes nahuas del municipio de San Martín Chalchicuautla y en anaranjado, los hablantes y poblaciones nahuas del municipio de Tamazunchale.

Fuente: Nelly Azalia Martínez y Jorge Arturo Mirabal, 2019. Elaborado a partir de datos de INEGI (2005 y 2013).

Figura 2 Localización de la lengua y comunidades nahua en la Huasteca potosina.

Una de las migraciones contemporáneas más importantes a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, ha sido la de la etnia nahua de San Luis Potosí, más específicamente desde la Huasteca potosina (Durín y Moreno 2008). Cabe señalar que Monterrey es una de las tres ciudades más pobladas del país. Dicha migración ha generado transformaciones en la región Huasteca, porque ha sido constante y ha involucrado a varias generaciones desde la segunda mitad del siglo XX (García 2013), proceso documentado por el Atlas de la Migración Interna en México (Gutiérrez et al. 1988) y por Jaime Sobrino (2014).

La Figura 3 traza la ruta que recorren los migrantes nahua desde la Huasteca potosina hasta la ciudad de Monterrey. También permite visualizar la considerable distancia de sus recorridos.

Fuente: Nelly Azalia Martínez y Jorge Arturo Mirabal, 2019. Elaborado a partir de datos de INEGI (2005 y 2013).

Figura 3 Trayecto migratorio de la Huasteca potosina a la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Analizar el ritual del Xantolo me permitió vislumbrar las transformaciones sociales que acontecen en la región (Johansson 2012). La migración, al ser un hecho latente en los roles de trabajo de la sociedad local, influencia de lleno las ritualidades locales (Alegre 2004). Tuñón y Rojas (2012) mencionan que un individuo emigra al norte por condiciones personales, rol social y de género y, claramente, por la influencia de la región y sociedad en donde habita.

LA MIGRACIÓN NAHUA

La migración nahua data de la segunda mitad del siglo XX (Durín y Moreno 2008), cuando en la región comenzaron a trazarse los nuevos caminos, carreteras y medios de comunicación que conectaron a las huastecas con las principales ciudades industriales de México (Gutiérrez et al. 1988). La migración aumentó por las rutas comerciales que iniciaron los ganaderos y empresarios, quienes a su vez incitaron a los nahuas a viajar a la ciudad de Monterrey para trabajar en la venta de ganado y transporte de productos. Las mujeres mestizas también comenzaron a emigrar a Monterrey para estudiar, seguidas por los hombres, mientras que las mujeres nahuas comenzaron a llegar a la ciudad en calidad de trabajadoras domésticas.

Aunque la migración trajo transformaciones a la región y sus ritualidades, la población nahua no rompió su relación con el lugar de origen. Y si bien han emigrado distintas generaciones, también es cierto que la población nahua nunca ha considerado emigrar a los Estados Unidos, pues según sus propios testimonios, esto significaba no poder regresar y vivir la ritualidad del Xantolo, que para la mayoría de los migrantes nahuas es la conexión fundamental con su región de origen, así como con sus familias (Pérez 2008). De aquí se desprenden las remesas que destinan los migrantes a la celebración de la fiesta, para los hogares de sus padres y familias -actualmente ese es uno de los sustentos principales de numerosas familias nahuas.

Retomo el testimonio de Juan Pablo, mestizo de origen nahua, de 31 años, migrante de San Martín, quien destacó la importancia de las remesas y su relación con el ritual:

Mi padre, mis abuelos y sus abuelos y padres se dedican a la fabricación de las máscaras de Xantolo, son máscaras especiales, desde las que se venden a los turistas ahora, hasta las que se le dan a los participantes de aquí para que participen. Yo ya vivo en Monterrey con mi familia, pero jamás dejamos de venir al menos a Xantolo para dar dinero y a mi familia, porque mi papá también es capitán de comparsa, entonces, por ejemplo, este año traje catorce mil pesos para apoyar a la celebración, todo para la cena, porque la cena es para todos los que lleguen no nomás para las comparsas, es para todos los invitados. También los alcoholes, los músicos, todo cuesta. Como sea, celebramos, pero mi familia ya sabe que cada año cuenta con lo que nosotros damos. Xantolo es lo más importante para nosotros y yo se lo voy a heredar a mis hijos, es lo más importante que tenemos los huastecos. (Diario de campo 2)

Juan Pablo dejó claro su rol como integrante de una familia nahua y como migrante, y recalcó que deseaba dejar el ritual como herencia a sus hijos. Asimismo, señaló que su padre era capitán de una comparsa, una compañía organizada en el Xantolo de San Martín en la que habitantes de origen nahua preparaban bailes con los trajes de distintos personajes de la fiesta para concursar por un premio económico en la noche del dos de noviembre. El capitán lidera la organización de la comparsa y todo lo relacionado con los vestuarios y celebración posterior, es decir, las comparsas finalizan su ritual en el hogar familiar del capitán, así lo señala la tradición.

Por su parte, Ramón, nahua de Atlajque de 66 años, habló de su experiencia en los primeros momentos de la migración nahua a la ciudad de Monterrey:

Hace aproximadamente 45 años que de San Martín nos vinieron a buscar para irnos a Monterrey a ayudar a cargar y llevar una muda de cosas, eran bastantes cosas. Iba la familia de los patrones en una camioneta y nosotros en otra atrás con las cosas, estuvo pesado el viaje. Allá nos acomodaron en un jardín y en la cochera, hacía mucho calor. Estuvimos como cinco días ayudando con cosas de albañil y también cargando cosas, porque le iban a poner casa a unos de los chamacos que se iba a cambiar para allá. Nos pagaron bien, íbamos como ocho, solo volví yo. (Entrevista 4)

El testimonio de Ramón menciona que él y muchos otros nahuas fueron trasladados a Monterrey para trabajar para sus patrones y deja claro que muchos nahuas ya no volvieron a la Huasteca y permanecieron en Monterrey, persiguiendo trabajo y mejores sueldos.

María Efígenes, mujer nahua de 47 años, de Atlajque, relató la manera en que se transformaron los roles de género:

A mí me tuvieron en Monterrey, allá está mi acta de nacimiento, mi mamá trabajaba en una casa cuando me tuvo, mi papá se quedó trabajando la tierra, se enojó mucho según cuentan cuando supo que mi mamá me había tenido en Monterrey. Mi mamá dice que gracias a los caminos que se hicieron cuando ella estaba chiquilla es que ella pudo irse a trabajar a Monterrey porque la primera fue mi abuela. Yo me casé con uno de Valles y se vino a vivir conmigo a la comunidad, pero si no me hubiera embarazado tan chica a lo mejor si me hubiera ido a Monterrey, allá les va muy bien. Comenzaron a juntarse varias muchachas de aquí y ya comenzaron a rentar juntas y a apoyarse entre ellas, los hombres también. (Entrevista 5)

A propósito de la migración de mujeres, María del Consuelo, mujer de 29 años, nahua de Atlajque señaló:

Ser mujer es difícil en la comunidad, uno ve en la clínica o en la gente como las golpean o como no las dejan salir y hacer sus vidas; mis papás son libres porque pienso que tienen miedo de que me pase como mi abuelita o a sus hermanos entonces por eso me dejaron ser yo misma. Ellos no se preocupan si me caso o no; piensan que lo más importante es ahorita mi niño y que crezca bien, yo pienso lo mismo. Le digo que el Xantolo es lo más importante porque es cuando vuelven mis hermanos y los extrañamos demasiado y nos vamos a nadar al río y nos ponemos a platicar y siempre la pasamos muy bien, además quiero que mi niño conozca a sus primos y a sus tíos. Lo mejor de Xantolo es que nos pagan la quincena y nos vamos al pueblo ya sea a San Martín o a Tamazunchale y compramos todo lo que lleva el altar y todo para mis hermanos que llegan, el chocolate y los tamales, todo debe quedar listo y eso me encanta. (Entrevista 7)

En el caso de María Efígenes, tanto su madre como su abuela vivieron y trabajaron en Monterrey como empleadas domésticas y trabajando por su cuenta. Es importante rescatar las redes de fraternidad y apoyo femeninas que surgieron con la llegada de cientos de mujeres nahuas a Monterrey. Si bien María del Consuelo vive en la comunidad nahua, sus dos hermanos han emigrado al a ciudad de Monterrey y el momento en que retornan coincide con la celebración del Xantolo. Así, las historias de estas dos mujeres nahuas están atravesadas por la migración.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

La metodología que utilicé en este trabajo fue de carácter etnográfico. Realicé entrevistas e historias de vida para entender la experiencia en la fiesta, tanto de personas nahuas como mestizas. Hice un registro etnográfico alrededor de las distintas etapas de las fiestas y en distintas versiones de la misma desde 2017 a 2019. La asistencia y permanencia en la región fue fundamental, ya que me permitió visitar las comunidades nahuas, cabeceras municipales y viviendas locales en distintos momentos de 2017, 2018 y 2019, durante la fiesta del Xantolo y a lo largo del año. Tal como señala Ariño (1992, 17): "El estudio de la fiesta es un generador del discurso local, puesto que se genera colectividad, comunidad y fraternidad", de modo que esta es un espejo de la inter-etnicidad y de la manera en que coexisten nahuas y mestizos en una misma región.

Así a lo largo del artículo relato la investigación y experiencia etnográfica de las fiestas del Día de Muertos desde la realidad nahua en la región Huasteca del estado de San Luis Potosí. Recorro distintas etapas que comienzan delimitando la relación de la fiesta con los procesos migratorios nahuas a través de relatos y la reconstrucción de eventos históricos en la voz de los nahuas y población mestiza. Busco analizar los efectos de la migración nahua y mestiza en la fiesta del Xantolo, la cual se divide en tres versiones: la nahua, desde las comunidades originarias, la mestiza desde las cabeceras municipales y la de los nahuas que radican en las cabeceras municipales. De modo que este viaje etnográfico abarca las siguientes etapas en el mismo orden:

1. Antecedentes de la migración nahua, 2. Las etapas del Xantolo nahua, 3. La desvestida de los huehues en las comunidades nahuas, 4. El cierre de la fiesta en Chapulhuacanito, 5. La bajada de las máscaras en la comunidad de Chapulhuacanito, 6. Los nuevos roles adquiridos y ganados por las mujeres nahuas y mestizas en la fiesta del Xantolo y 7. El ritual inclusivo Señorita Xantolo.

PRESENTACIÓN DEL RITUAL

El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI 2016) menciona que la palabra Xantolo fue introducida al náhuatl por la deformación de la frase latinafestiumominum sanctorum, que quiere decir "fiesta de todos los Santos" y que la región huasteca vino a relacionar de lleno con la fiesta indígena del Día de Muertos.

Para la fiesta del Xantolo, cada familia nahua coloca un altar en sus hogares que preserva un modo particular de construirlos. Estos siempre van dedicados a la muerte, a familiares, amigos e incluso enemigos (Sevilla 2002), y las familias los arreglan varias semanas antes de la celebración.

La organización de la ceremonia comienza el último sábado o el último domingo de octubre con los preparativos del Xantolo, llamado gran domingo o gran sábado, que precede las fechas oficiales del Xantolo. En estos días las personas acuden a los mercados y a la plaza principal de las cabeceras municipales en donde ya se venden los productos, como las flores y las velas, que se utilizarán para la festividad. Los mercados únicamente se instalan en las cabeceras municipales de San Martín y Tamazunchale, cercanas a Atlajque, no en las comunidades nahuas. A estos puntos acuden algunas familias nahuas para realizar sus compras.

Es importante destacar que la celebración del Xantolo nahua en una comunidad indígena es distinta de la celebración en las cabeceras municipales a cargo de nahuas y mestizos: la celebración en una comunidad nahua-indígena es introspectiva y comunitaria, en cambio, en las cabeceras es de índole festivo y concurrido.

Las etapas del Xantolo en el mundo nahua

A continuación, describo en detalle las fechas y procesos de organización de la fiesta del Xantolo a partir de mis diálogos con la población nahua de Atlajque, Chapulhuacanito y Mecatlán en la Huasteca potosina y Huejutla en la Huasteca del estado de Hidalgo:

24 de junio; San Juan Bautista: comienzan los preparativos para la celebración del Xantolo, cuando los varones (padres de familia y ganaderos) van a la milpa a regar la semilla de la flor de muerto o cempoaxochitl.

29 de junio, San Pedro y San Pablo: a partir de este día se acostumbra a criar animales para engorde, que se utilizarán para la preparación de las ofrendas: marranos, guajolotes, gallinas y pollos.

29 de septiembre, San Miguel: se hace la primera ofrenda, un desayuno de café con pan y al medio día; arroz con mole de guajolote o pollo y tamales. Se hace la primera tamaleada para preparar los chichapales (del náhuatl chachapatli, olla de barro), que en las Huastecas designa a las ollas grandes hechas de barro, sin asas, en donde se elaboran los diferentes guisos de esa región (Muñoz 2000).

18 de octubre, San Lucas: cortan los racimos de plátano para que estén maduros en las ofrendas. Se ofrenda chocolate, pan y tamales, en algunas comunidades le ofrendan a la tierra por todo lo brindado para que se realice el ritual.

30 de octubre, Las Flores: día de todas las compras, flores y lo que se va a necesitar para hacer el arco. Por la tarde y noche sobre una mesa se hace un altar, se coloca un mantel bordado en llamativos colores, se hace un arco con cañas de azúcar del que se elabora el pilón, se adorna con palmilla, flores de cempoaxochitl (pronunciación correcta del náhuatl para pronunciar flor de Cempasúchil); kuamismaitl o mano de león; corona de oloxóchitl o sempiternos y bojolillo, coronas blancas hechas de la penca de izote y se cuelgan frutas de temporada.

Al fondo de la mesa con unas cajas de cartón se hacen cuatro desniveles, así: primer escalón: la niñez, segundo escalón: la juventud, tercero: la madurez y el cuarto: la vejez. El siguiente paso es "al más allá" y se colocan las fotografías de los familiares fallecidos. En la mesa se acomodan las velas chicas y las frases, se ponen candeleros de figuras de animales de barro. Se coloca un vaso con agua, vino, cerveza, tabaco; en pequeños platos de barro y canastas de bejuco. También se colocan servilletas en llamativos colores y papel de China; se acomodan tablillas de chocolate, los camotes, la calabaza, naranjas, mandarinas, nueces, manzanas, cacahuates y todo lo que quieran ofrendar o lo que gustaba al difunto en vida.

31 de octubre, los niños o "angelitos": muy temprano se barre la casa y el patio, al mediodía los familiares de los niños hacen un camino con pétalos de flores de cempaxúchitl y de llamativos colores desde la calle hasta donde está el arco para guiar las almas de los niños para que no pierdan el camino. Se prenden veladoras (las velas chicas) y a las 12 del día con el sonido de las campanas de la iglesia.

Los nahuas creen que las almas de los niños llegan al arco a disfrutar de la primera ofrenda preparada especialmente para ellos, una comida blanca o sea, sin picante: sopa, arroz, tamales de dulce, ajonjolí con cas-htilan o frijol de zarabanda, chocolate, pan de muerto, frutas, dulces de temporada, galletas y golosinas. Se comenta en Atlajque que: "El humo y el olor del copal purifican sus almas, ya en la noche se apagan las velas chicas con dos flores de cempoaxochitl después de haber convivido con ellos" (Diario de campo 2).

1 de noviembre, "los difuntos grandes": los nahuas barren la casa y el patio, en la mañana prenden velas grandes y ofrendan chocolate, pan de muerto y tamales. Al mediodía hacen un camino con pétalos de flor de cempoaxochitl y de llamativos colores desde la calle hasta donde está el arco, para que las almas de los adultos no se pierdan, se encienden las velas grandes a las 12 del día, al sonar las campanas de la iglesia (Diario de campo 2).

2 de noviembre, "la bendición de los difuntos": en la mañana se hace la ofrenda con tamales, chocolate y pan de muerto, a las 12 del día se despiden las almas de los difuntos grandes, se celebra una misa en el panteón donde se pide por su eterno descanso, las tumbas han sido adornadas con flores, velas y veladoras. Las ofrendas están puestas en las lápidas. Al término de la misa serán compartidas la comida, el pan, las frutas y las golosinas entre sorbo y sorbo saboreadas al compás de la melodía que tocan los músicos que andan de tumba en tumba tocando huapango (género musical propio de la Huasteca y compuesto por piezas denominadas sones) (Diario de campo 2). Alegre (2004) señala que, al morir, los nahuas piensan que las personas se convierten en viento. El huapango juega un papel fundamental en el rito del Xantolo, puesto que acompaña a la creencia de que todo tiene una reificación, es decir, en Xantolo no solamente se hace una conexión con lo sagrado, también con el espíritu de los animales y todo ser vivo (Morales y Morales 2019).

Los personajes que se representan durante toda la celebración del Xantolo, es decir, en comparsas y rituales, son los siguientes:

Cole o huehe: viejo de más edad, representa la sabiduría.

Mamamina: mujer de edad, se dice que llegó después de los españoles. No existía esta personificación en el Xantolo antiguo, de ahí que no se vea esta representación en gran parte de las comunidades indígenas.

Viejos y viejas: hijos, hombres y mujeres del campo.

Muerte: no se adora, se representa.

Diablo: los nahuas dicen que son los ganaderos de la región. Los nahuas asocian al diablo con el ganadero o las personas adineradas de la Huasteca.

Cominito: un niño que representa la inocencia.

Cihuatzi: "mujercita" en español, hombres vestidos de mujeres. Se dice que es una representación masculina que intenta proteger a su esposa del diablo. Existe un significado local alrededor del término cihuatzi. Mujercita, en náhuatl, y modo de representar a un personaje en la fiesta. (Diario de campo 3; Mirabal 2016).

EL XANTOLO Y LA IDENTIDAD DE GÉNERO

En el caso de las identidades transformadas, es importante señalar que sucede de manera distinta en una comunidad nahua y en una cabecera municipal. Si bien en ambas existe población nahua, en la cabecera predomina la población mestiza y de nahuas que han dejado sus comunidades para tener hijos allí. Las mujeres han logrado visibilidad a través de la fiesta en la cabecera municipal, no obstante, el Xantolo que se celebra en las comunidades nahuas sigue preservando las normas que aún designan a los hombres como los únicos que llevan a cabo los bailes y danzas rituales. En el caso de las cabeceras, sí hay una inclusión de las mujeres, aunque su participación sigue restringida al día 1 de noviembre y no al 2 de noviembre, cuando se realiza la fiesta de clausura y de mayor importancia en la celebración. No obstante, las mujeres participan en la preparación de alimentos, decoración y ornamentación de altares tanto en comunidades indígenas como en la cabecera municipal.

En el caso de la corporalidad, es fundamental dejar claro que toda la festividad del Xantolo sucede a partir de la incorporación de una identidad corporal distinta a la propia. De tal modo, tanto en el Xantolo nahua como en el Xantolo mestizo la corporalidad se transforma al apropiarse de la identidad del huehue, del cole, de la vieja, así como los distintos personajes de la fiesta.

En las comunidades nahuas la participación de la fiesta es masculina, es decir, los hombres son los únicos que participan en el ritual. En las cabeceras municipales como San Martín, si bien las mujeres ya participan, nunca lo hacen en conjunto con los hombres.

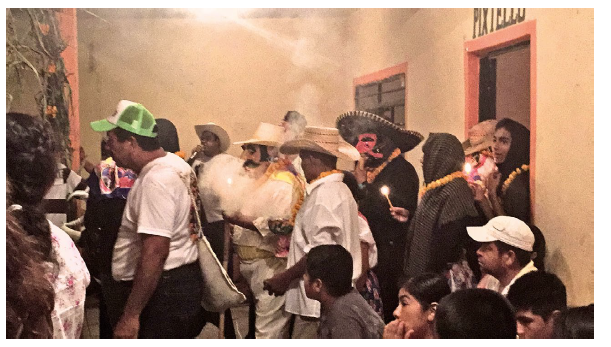

La Figura 4 retrata la noche en que finaliza la celebración del Xantolo en la cabecera municipal de San Martín Chalchicuautla, y en ella se aprecia la aglomeración de personas, tanto asistentes como participantes. El primer día de las comparsas en las que solo participan mujeres no hay presencia de huehues y coles puesto que son personajes femeninos, de modo que las mujeres únicamente personifican a los personajes masculinos. Pareciera que en la fiesta hay elementos que sencillamente no pueden coexistir y que aun cuando la región cambie, la esencia de la fiesta seguiría siendo de dominación masculina (List 2010, 89).

Fuente: Jorge Arturo Mirabal, 2 de noviembre de 2019.

Figura 4 La noche del Xantolo, 2 de noviembre en San Martín Chalchicuautla.

En el certamen de Señorita Xantolo en la comunidad nahua-mestiza de Chapulhuacanito, la mayoría de participantes no se identifica como heterosexual y ese día se normaliza la participación de este sector de la población. La Señorita Xantolo se celebra el día de más relevancia de la fiesta, el dos de noviembre. Esto solamente sucede en las cabeceras municipales y comunidades nahuas y mestizas, no en las comunidades totalmente nahuas.

Según Ariño (1992, 18), "la fiesta es un producto social y que, por tanto, se comprende e inserta en la sociedad que la produce", de modo que, en este caso, el proceso de inclusión de la población no heterosexual atañe a la migración. De hecho, fueron migrantes nahuas que regresaban desde Monterrey para festejar Xantolo en las cabeceras municipales quienes comenzaron a confeccionar vestidos con motivos culturales y simbólicos. Aunque ya no utilizaban máscaras como en la festividad nahua original, comenzaron a desfilar en la plaza principal y a apropiarse de un certamen apoyado por la organización oficial de la fiesta. Es decir, aspectos como la diversidad sexual encontraron espacios de representación en la fiesta, lo que eventualmente transformó el ritual. Así, en los rituales y mitos, un grupo expone sus imaginarios y representaciones para adaptarlas y normalizarse en las estructuras festivas locales (cfr. Geertz 2003). En contraste, aunque han cambiado su organización social y estructuras de parentesco por la migración, las comunidades nahuas siguen sin normalizar la participación de los hombres no heterosexuales y de las mujeres.

A continuación, documento la desvestida de los huehues. Como ya mencioné, huehue (anciano y sabio en náhuatl) es un personaje importante en las representaciones del Xantolo. En la comunidad nahua de Atlajque, la desvestida de los huehues es un ritual en donde hombres y niños se visten como ancianos y mujeres que danzan alrededor del poblado y finalizan en un punto determinado, en donde un sacerdote y chamán los devuelve a su forma masculina y a su edad original.

DESVESTIDA DE LOS HUEHUES

Observé la celebración el 20 de noviembre, en la comunidad nahua de Atlajque, en el municipio de Tamazunchale. No organizan concursos y no hay aglomeración como en las cabeceras municipales, pero es un evento de sumo interés y de elevada introspección entre la población nahua. Quienes participaron en las comparsas y en la fiesta vuelven a ser humanos, se despojan de sus ropas de huehue o cihuatzi. En dicho festejo comienza una peregrinación por la comunidad en la cual los huehues y demás personajes comienzan a cantar y gritar sin hacer uso verbal ni articulación de palabra, solo ruidos guturales al compás de un grupo de huapangueros que los sigue, acompañados de violines, guitarras y cantos. Los huapangueros evocan al huapango, género originario de las Huastecas y acompañante fundamental en todas las ritualidades regionales.

Los huehues terminan su peregrinación en una casa donde los espera la comunidad, fuera y dentro del recinto. Adentro, un sacerdote católico oficia una misa y con copal comienza a pedirle a los huehues y personajes que bailen alrededor de sí en círculo. Mientras bailan, se despojan de sus ropas hasta quedar semidesnudos para volver a su forma humana y a su género, lo que culmina cuando cada participante se hinca para recibir la bendición del sacerdote, que en algunos casos oficia la ceremonia en náhuatl (Diario de campo 1).

Como señala Geertz (2003), en las ceremonias y rituales relacionados con la muerte, siempre hay sintonía religiosa, en la que la cultura y la religión se explican mutuamente. La desvestida de los huehues no solo tiene una connotación carnal, también la necesidad de recobrar la corporalidad masculina y despojarse de lo femenino, como si durante la fiesta un hombre pudiera representarse efímeramente como mujer.

No obstante, para Le Breton (2002, 9) "todas las manifestaciones corporales de un actor son virtualmente significativas para sus miembros. Únicamente tiene sentido en relación con el conjunto de los datos de la simbólica propia de cada grupo social". De modo que no hay que olvidar que, si bien el ritual huehue del Xantolo ya refiere a una apropiación de personalidad y corporalidad distinta a la propia, de cualquier modo el ritual corporal de pertenencia no se remite únicamente a la fiesta, sino a una comunidad en donde vivir en sociedad supone reproducir normativas que no dejan de ser igualmente corporales. Es decir, la representación de un participante es un componente de una totalidad ritualizada, como la desvestida de los huehues.

Rappaport (1968, 162) señala: "Otro importante aspecto del ritual es que afirma la conexión del individuo con el grupo y del grupo con el territorio en que vive". De modo que la participación en el ritual reafirma el rol de un individuo dentro de una sociedad en donde la celebración de una fiesta -como lo es el Xantolo- representa el momento más relevante del calendario festivo local y tiene la capacidad de convocar a población incluida y excluida como se verá a continuación.

La ceremonia es dirigida por un sacerdote que utiliza copal y, en efecto, se genera una fusión de las tradiciones nahuas precolombinas y aspectos del cristianismo. Mauss (2001, 26) señala que "el ritual parece actuar por sí mismo. Sin embargo, en cada uno de estos rituales el personaje dominante es el religioso". De modo que el Xantolo no es una totalidad homogénea en la región, sino que es representado de modos diversos, como sucede entre mestizos y nahuas, actúa de modo distinto en los grupos que lo llevan a cabo pero al final mantiene una significación identitaria que alcanza a toda la Huasteca, aun cuando sus representaciones y percepciones cambien interétnicamente.

Ward (2004) sugiere que la identidad se constituye siempre con el entorno en donde se ubica, lo que me lleva a relacionarla con la carga simbólica que se mantiene en torno a la fiesta y que se representa en los ajuares y referencias de las indumentarias usadas en el ritual, de modo que es evidente la realidad local representada en los diversos simbolismos del Xantolo. Korom (2013) menciona que el comportamiento del actor se convierte en una secuencia de performance colectiva, en donde no hay apropiación de una personalidad determinada sino grupal, y esto también lo reafirma Le Breton (2002). Con esto me refiero a que si bien hay una estructura en la fiesta mestiza y nahua, es importante recalcar que los roles que apropian al actor y de los cuales el actor se apropia son síntesis de identidad y reciprocidad.

Hablar de la desvestida de los huehues también es hablar de un ritual que le da una relevancia crucial a la representación corporal porque, como afirma Le Breton (1995, 13), "las representaciones sociales le asignan al cuerpo una posición determinada dentro del simbolismo general de la sociedad". Asimismo, dichas representaciones son síntesis de la cosmovisión y el modo de vida pues, como indiqué antes, el Xantolo exalta la realidad regional en cada aspecto, incluso la memoria histórica. Hay caracterizaciones que evocan a los antiguos capataces y hacendados y los representan como un demonio con látigo, mientras el huehue representa la sabiduría de los ancianos nahuas; también los nuevos caracteres de la fiesta-como la Señorita Xantolo y la inclusión de las mujeres-expresan en conjunto nuevos roles y cambios en la organización social. Sería pertinente señalar que la relación de larga duración entre el Xantolo y la representación del cuerpo abrió la posibilidad de que las mujeres y la población no heterosexual encontraran la normalización de su propia corporalidad en un Xantolo más inclusivo. En contraste, la desvestida de los huehues está reservada exclusivamente para integrantes varones, lo que ratifica que las diferencias entre la fiesta de la cabecera municipal y la celebración mestiza, pero en ambas existe la cohesión política, de manera similar a lo que ocurre con los saraguro en Ecuador (Belote y Belote 1994). Así, mientras en la cabecera nahua hay un sincretismo sacro religioso y la reciprocidad nahua se evidencia en toda una comunidad, generando síntesis de participación; en el Xantolo mestizo hay intereses políticos claros del gobierno municipal para la organización de una fiesta más bien política y de inclusión, que religiosa

La desvestida de los huehues finaliza con algunos pasos más: el sacerdote nahua invoca al "ánima solitaria": "por la tarde y por la noche en las bardas o pretiles de las casas, se pone una pequeña ofrenda con una vela dedicada al ánima sola" (Diario de campo 2 ). Al finalizar la fiesta se hace una celebración final para las almas que no tienen familia. El sacerdote nahua comentaba: "Esta antigua y bondadosa tradición se hace para las almas de los difuntos que no tienen familiares que les ofrenden o festejen" (Diario de Campo 1). La mujer que permitió que en su patio se celebrara la desvestida de los huehues señaló que: "Las personas que vayan a recoger la ofrenda antes de hacerlo deben de hacerle una oración por el eterno descanso de las ánimas solas" (Diario de campo 1). De este modo finaliza la desvestida de los huehues en las comunidades nahuas.

CIERRE DEL XANTOLO EN CHAPULHUACANITO

En Chapulhuacanito, otra población nahua y mestiza, hay un modo distinto de cerrar la celebración del Xantolo. Es relevante documentar dicho cierre por su cercanía con San Martín y con Atlajque y como un referente de las diferentes representaciones del Xantolo en el mundo nahua.

Ahora pasamos a los últimos días de noviembre, cuando se celebra la Fiesta de San Andrés, y es ahí en Chapulhuacanito -a escasos veintidós kilómetros de Atlajque y 35 de San Martín Chalchicuautla- donde se organiza la siguiente celebración, estrechamente relacionada con la tradición del Xantolo. Documenté lo referente al ritual del tres y cuatro de noviembre.

Aunque en las cabeceras municipales la fiesta culmina el dos de noviembre, no sucede lo mismo en las comunidades y en los hogares de personas que incluso radican en San Martín. Esta festividad responde a las etapas originales del ritual, en las que los personajes que conforman las comparsas deben realizar un ritual para regresar a sus representaciones habituales.

Sánchez (2011) explora las maneras en que los pueblos andinos, su concepción de mundo y sus bases económicas giran en torno al cultivo de la papa y del maíz, tal es el caso de los nahuas, cuyos calendarios rituales están relacionados con el momento del año destinado al cultivo del maíz.

Si bien el Xantolo mantiene un sincretismo en cada región de la Huasteca, existen distintos modos de representarlo, porque como plantea Geertz (2003), cada región, comunidad o espacio social genera diferencias aún si mantiene similitudes macroespaciales. Por ello que la fiesta de Chapulhuacanito es apenas una pieza del universo del Xantolo, una de sus múltiples representaciones.

Bajada de las máscaras en Chapulhuacanito

Dentro de una habitación vacía de un edificio frente a una pequeña plaza llena de personas reunidas en círculo alrededor de la entrada de dicho edificio, están los huehues o cihuatzi, aquellos que participaron en las comparsas de los pasados días festivos. En la habitación vacía se encuentra un arco de flores y una mesa donde reposan, cuidadosamente apiladas, las máscaras que dichos participantes utilizaron durante la festividad. La habitación huele intensamente a copal, el cual soplan un sacerdote y los mismos participantes sobre las máscaras.

En la comunidad nahua, un líder es quien es capaz de dirigir una ceremonia de matiz religioso y de sincretismo con la cultura nahua, en la cual los huehues se pueden desvestir y transformarse, se pueden bajar las máscaras y performar temporalmente otras representaciones de género.

En la Figura 5 se observa la bajada de las máscaras, que comienza cuando los participantes salen en fila del lugar en donde estas se guardan todo el año, para comenzar el ritual. Retomo aquí a Marcel Mauss (2009, 88): "Lo que obliga el regalo recibido, intercambiado, es el hecho de que la cosa recibida no es algo inerte. Aunque el donante la abandone, esta sigue siendo una cosa propia". Si bien en el ritual nahua la máscara no es un regalo, sí es una elección de su portador, quien retomará la esencia de la persona que la utilizó anteriormente, de modo que la máscara mantendrá un poder sobre quien la porta y asimismo una significación. En efecto, así adquiere significación el ritual de las máscaras, que permiten tomar otra identidad que trastoca la corporalidad y el modo en que el ejecutante se percibía anteriormente. Se trata de un intercambio mediante el cual la comunidad nahua considera que las máscaras mantienen la esencia de quienes la utilizan año tras año y en el que se le vuelve a dar vida a otro ser, como la regeneración de la vida que se puede traspasar de una persona a otra.

Fuente: Jorge Arturo Mirabal, 30 de noviembre de 2019.

Figura 5 Los huehues comienzan a salir de la habitación en donde residen las máscaras.

A un lado de la mesa donde se encuentran las máscaras, hay una pila de ropa, ya utilizada en años anteriores; en esta ocasión, la ropa está apilada sin orden. Mientras tanto los participantes, todos varones, comienzan a beber aguardiente y licor de caña, a despojarse de sus ropas y a tomar las vestimentas apiladas, en sus palabras: vuelven a vestirse como huehues (Diario de campo 1).

Pasado un tiempo, después de que consiguen embriagarse, vestirse nuevamente y tomar la máscara que les corresponde, se disponen a salir en fila del edificio, mientras afuera aguardan las personas. En la calle dos mujeres con copal en las manos levantan un gran arco de flores, luego llegan dos varones que las secundan y mantienen de pie dicho arco.

Un grupo de huapango comienza a tocar sones tradicionales, los huehues empiezan a bailar alrededor del copal y del arco de flores, las dos mujeres siguen a los participantes humeando el copal hacia ellos mientras estos emiten los sonidos guturales característicos de los rituales del Xantolo. Tras impregnarse del copal y bailar, comienzan a hincarse los unos frente a los otros en una larga hilera, el arco de flores sigue en pie y las mujeres prosiguen rodeándolos con copal. De este modo, la máscara, que tiene un valor colectivo alrededor del ritual, también es un medio por el cual se puede prolongar el mismo ritual en años venideros, de una manera similar a como lo planteó Evans-Pritchard (1973) en torno al fetiche y su reificación.

Después llegan hombres con licor de caña y aguardiente en envases de plástico y en pequeños vasos comienzan a servir la bebida para brindarla a los huehues. Estos no beben del todo -de hecho deben hacerlo por debajo de la máscara-, para así poder escupir la bebida a la cara del participante que encuentran de frente. Otros hombres comienzan a poner collares de flores en el cuello de los participantes y así estos luego buscan jalar con fuerza el collar del otro para romperlo.

Cuando acaban de escupir todo el licor de caña y de romper los collares de flores de todos los participantes, se ponen de pie y dejan caer el arco de flores, entonces comienzan a bailar sobre él al son de los huapangos. Lo que inicia con baile se transforma en un zapateo cuya intención es destruir el arco. En los últimos momentos, los participantes, aun vestidos como huehues. se dan a la tarea de pisar las flores y en el piso el arco pierde forma y queda totalmente destruido. Después los participantes regresan a la habitación de la que salieron.

Lo primero que hacen al volver a la habitación es quitarse las máscaras y devolverlas a la mesa, las acomodan con cuidado y comienzan a dejar ofrendas alrededor de ellas, con el fin de enviar un mensaje a otra dimensión y a alguien determinado, algo que depende de cada participante. Así comienzan a llegar personas que deciden soplar copal a las máscaras, eventualmente los participantes también lo hacen.

Los participantes comienzan a despojarse de sus ropas de huehues y las vuelven a apilar, para regresar a su yo cotidiano masculino. La habitación está totalmente impregnada de copal y es difícil percibir las acciones de los huehues. El edificio se cierra y se busca no abrirlo hasta el siguiente.

LA NUEVA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES

Mientras tanto, en la cabecera municipal y en las comunidades mestizas, sobre todo desde hace alrededor de 5 años hasta la fecha, se reserva el día 1 de noviembre para las comparsas de mujeres y el día 2 a las comparsas de hombres. En San Martín, la iniciativa de incluir a las mujeres en el ritual partió de las esposas mestizas de los ganaderos, quienes decidieron apropiarse de la celebración local en diálogo con la organización municipal. Eventualmente, las mujeres de origen nahua que ya no residen en las comunidades sino en la cabecera municipal se sumaron también.

Como las mujeres indígenas de Tlaxcala, que han logrado subsistir de modo independiente de los hombres (Bautista et. al 2004), las mujeres mestizas y nahuas de San Martín han organizado las redes de fraternidad y en el proceso de migración se han visto beneficiadas tanto en el ritual como en sus nuevas inclusiones, al crear un rol del ritual oficial en la cabecera municipal. De modo que un sector no incluido en el ritual local ha encontrado, a partir de transformaciones económicas y generacionales, elementos que les permiten cobrar presencia y adquirir un rol (Butler 2006).

Hernández (2008) analiza en el contexto maya cómo las mujeres siguen viviendo una situación de hostilidad provocada por los hombres. Así mismo, en rituales que inician en el nacimiento, representan el sufrimiento físico para cargar al recién nacido e igualmente la imposibilidad de salir del hogar. Tampoco las mujeres nahuas ocupan cargos de poder y en la actualidad el sistema de salud registra tasas altas de mortalidad por violencia de género. En el caso de las mujeres nahuas, persiste la violencia y la desigualdad sobre todo en las comunidades más que en las cabeceras municipales. No obstante, persiste la desigualdad en distintas esferas y en el ritual las mujeres nahuas siguen siendo relegadas a ciertas actividades y no pueden participar en las danzas y comparsas de los hombres. Lo anterior fue retratado por Evelyn, mestiza, ama de casa y comerciante de 36 años, en San Martín:

Antes nosotras no contábamos en la fiesta, ahora sí, ya bailamos y nos vestimos como los hombres; ya cambió, pero es porque se van a trabajar fueras y vienen, entonces llegan más mansitos [hombres dóciles], ya saben que no todo es como aquí. Hace ya varios años que aprobaron el municipio que nosotras bailáramos, en las comunidades allá si no se puede. (Entrevista 2, aclaración añadida por el autor)

Evelyn hablaba sobre la transformación del trato de los hombres hacia las mujeres en San Martín, cuando estos vuelven de trabajar en Monterrey. Las mujeres celebran los roles que han alcanzado como una lucha que debe seguir ganando terreno en el ritual más importante en la región.

Así las mujeres nahuas se han apropiado del día 1 de noviembre, cuando se visten como comanche, comancha, viejo y otros personajes masculinos, no femeninos, pues las mujeres nunca representan figuras femeninas en la fiesta, en espera de la premiación, ya que, por la noche, el gobierno de la cabecera municipal reconoce y premia las mejores representaciones de cada personaje con dos mil pesos mexicanos.

Como se aprecia en la Figura 6 las mujeres nahuas en las comunidades nahuas se dedican a la preparación de alimentos. En este caso sirven el platillo típico de la región, el zacahuil, que es el más empleado durante el ritual. Dentro de la complejidad de los rituales que se desprenden del Xantolo, es relevante abordar el caso de las mujeres y la necesidad de otros sectores de la población para ser visibles (Morales y Morales 2019); esto se relaciona con todo aquello que una comunidad o sociedad (ambas en este caso) denominaba "tabú", ritual negativo (Van Gennep 2008). Lo cual nos lleva a abordar el caso del sector no heterosexual de la población, que efectúa una lucha de inclusión así como las mujeres.

SEÑORITA XANTOLO, RITUALES DE INCLUSIÓN

En la sociedad nahua la comunidad no heterosexual sigue invisibilizada, no ocurre lo mismo en la cabecera municipal de San Martín, en donde hace poco tiempo la comunidad LGBTQ+ ha logrado obtener roles en la fiesta y así mismo inclusión y respeto. No obstante, importantes autoridades en la organización de la fiesta se rehúsan a incluir los nuevos rituales.

Don Cayetano, capitán de una comparsa en Tamazunchale comentaba:

Casi todos respetan la tradición, los que menos usan máscaras son los mayate [término despectivo para referirse a los homosexuales] porque ellos lo hacen más por lucirse que por la tradición, entonces yo la mera verdad no los dejo participar en mi comparsa porque no se trata de eso, se pierde la esencia. (Entrevista 3)

Rubí, chica trans de 31 años, ganadora del certamen Señorita Xantolo 2017, mencionó que:

Pues nosotras nos vestimos en Xantolo y todo el año hacemos nuestro vestido para vernos chulas, porque es la fiesta más grande y es el único momento en que podemos ser nosotras mismas, no lo que los demás quieren. Sí, que la tradición cambie, pero para bien y para que nos acepten. La gente respeta o tienen que respetar. (Diario de campo 1)

Precisamente, como mencionaba Rubí, el concurso de Señorita Xantolo se creó hace 10 años por petición de algunos varones no heterosexuales que solicitaron a la alcaldía tener su propio certamen. Este concurso se celebra a la par de las comparsas en la plaza principal de la cabecera municipal: el jurado, constituido por hombres, premia el mejor disfraz que represente algún motivo de la festividad en faceta femenina. La celebración se lleva a cabo en Chapulhuacanito -primera que celebró dicho certamen- y en San Martín Chalchicuautla.

Un joven aseguró que su padre desconocía que contendía para Señorita Xantolo debido a que portaba máscara:

Te imaginas qué pasaría si mi papá sabe que concursé y que gané, mi papá respeta y no dice nada cuando ve mayates, tampoco se enoja porque estén bailando en Xantolo, pero ya que su hijo sea uno, es otra cosa, así que casi, casi lo hice en secreto. El primer lugar de señorita Xantolo gana cinco mil pesos. (Entrevista 1)

Este testimonio deja clara la permanencia del tabú en torno a la homosexualidad, pues durante la celebración en las cabeceras se normalizan algunas prácticas, pero no es así en la vida cotidiana y fuera del ritual. Yasani de 26 años, chica trans concursante, comentaba: "A nosotras no nos importa ganar, solo lo hacemos para lucirnos y vivir la tradición a nuestra manera, también es nuestra" (Diario de campo 1). Esto deja también claro que las personas no heterosexuales han luchado por su inclusión en la fiesta y aunque el Xantolo funja como un medio de normalización, la lucha dista de acabar, ya que la inclusión se persigue en muchas otras esferas e incluso en las propias comunidades nahua, donde la diversidad sexual sigue siendo invisibilizada.

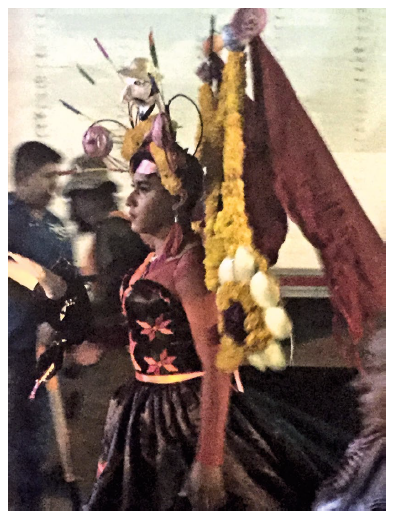

Como se puede observar en la Figura 7, el vestido de la participante del concurso de Señorita Xantolo en San Martín Chalchicuautla tiene motivos tradicionales huastecos. En contraste, los informantes no heterosexuales de las comunidades nahuas rechazaban participar en las comparsas debido a sus familias. El delegado de Mecatlán comentaba:

Fuente: Jorge Arturo Mirabal. 2 de noviembre de 2019.

Figura 7 Participante de Señorita Xantolo en San Martín Chalchicuautla.

No es bueno que los mayates participen porque se lo toman a juego y se visten de cihuatzi con otra idea, y no es así, por eso es mejor que solo hombres lo hagan porque ellos le dan el sentido que tiene de cierto. (Entrevista 10)

Nava (2019) señala que toda ritualidad se tensiona por las transformaciones sociales del tiempo presente, por las fricciones y nuevas adhesiones a un ritual antiguo. También la religiosidad se afecta, es decir, si la diversidad sexual se ha logrado visibilizar en la cabecera municipal, es cuestión de tiempo para que se normalice en otros aspectos del ritual y de la vida diaria. En las comunidades nahuas esto parece una lucha agreste, no obstante, como menciona Nava, todo aspecto ritual y festivo recibe la influencia de los hechos sociales de una región.

Mientras que para el delegado de Atlajque: "No pueden participar los mayates porque la tradición es otra cosa, si fuera para eso, pues no existiría el cominito y el cihuatzi, es solo para la tradición, los mayates salen de la tradición, la alejan" (Entrevista 10). De modo que, para las generaciones más antiguas, la inclusión de la diversidad sexual sigue siendo mal vista, consideran que la participación de la población diversa aleja a Xantolo de sus valores. Un informante de Atlajque, estudiante de la licenciatura en enfermería, de 20 años, abiertamente homosexual y nahua, comenta:

Yo antes quería participar en Xantolo y salir a bailar en las comparsas y también para la desvestida, pero mi papá y mi hermano mayor siempre me decían que yo no, que porque yo lo hacía para hacer otras cosas. Yo les decía que me dejaran participar, que yo tenía derecho y hasta me encerraban y yo les decía que ellos no podían decirme qué hacer, ahora ya mejor no lo hago, pero siempre ha sido mi sueño participar. (Entrevista 8)

Uno de los anhelos de este estudiante es participar en el Xantolo, precisamente porque él forma parte de la comunidad y ha crecido al margen de la fiesta por su condición no heterosexual: sin embargo, el Xantolo para él es un importante ritual en la comunidad, aunque las representaciones de la feminidad -la del cihuatzi, por ejemplo- no estén asociadas con la homosexualidad como en las cabeceras municipales.

Otro joven de origen nahua, abiertamente homosexual, estilista, concursante para Señorita Xantolo, 2018, comentaba:

Ya las cosas han cambiado mucho, apoco usted cree que un macho calado se va a vestir como mujer en Xantolo, todos somos mayates, es un concurso para nosotros, nosotros lo hicimos posible y ahora todos se chingan. De todos modos les gusta, ya saben y les encanta vernos vestidas de señorita Xantolo. Sí, pienso que con la migración eso cambió porque antes ni para cuando, o sea se van y llegan con otra mentalidad. (Entrevista 9)

Martín-Barbero (2003) menciona, al hablar sobre grupos excluidos, que en algún momento estos "reclaman recursos y buscan su inclusión en las narrativas nacionales". Xantolo es una celebración en la cual la población huasteca incluida y excluida ha encontrado el modo de hacerse visible, construir sus representaciones sociales y transformar los imaginarios colectivos. Diversas voces locales dan fe de la relevancia que tiene la festividad para normalizar y vivir libremente sus identidades de género.

Miano (2001) estudia el caso muxe del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, el cual dista del caso nahua en el modo en que es percibida la homosexualidad, pues allí es un asunto de honor y gratitud, mientras que en las comunidades nahuas es tabú y vista de modo despectivo. Sin embargo, las nuevas inclusiones de la homosexualidad en el Xantolo permiten vislumbrar los elementos novedosos que se resisten a ceder a una tradición antigua y arraigada pero en constante cambio. No hay que olvidar, siguiendo a Le Breton (1995), que si bien la representación social del nuevo sector de la población que se ha incorporado exitosamente a la celebración de la cabecera municipal y Chapulhuacanito es un resultado de su presencia y de la necesidad de formar parte de las estructuras festivas y sociales, también es claro que hay un intercambio de influencia recíproca. Es decir, no hay modo en que el contexto no explique la existencia de las recientes incorporaciones a la fiesta, así como no hay forma de que dichas representaciones incorporadas no expliquen la realidad contemporánea de la región.

Una mujer ama de casa, asistente a la celebración el 1 de noviembre en San Martín comentaba: "Ahora ya hay mucha apertura, todo mundo anda como quiere, por un lado, está bien porque ya la gente no se mete con ellos, pero por otro lado ¿dónde quedan los valores de Xantolo?" (Diario de campo 2). En esta cita una mujer de origen nahua habla sobre su inconformidad frente a la adhesión de los nuevos elementos de la fiesta, en específico Señorita Xantolo. Mencionaba que este certamen alteraba la moral y la esencia de la fiesta nahua. Pareciera entonces que la fiesta ha logrado su inclusión en el ámbito político referente a la organización, pero no así en la percepción de la población hetero-normada.

Pochintesta (2016) propone que la muerte adquiere distintas connotaciones a partir de lo urbano y lo rural; es decir, la concepción de la muerte puede cambiar según el concepto de modernidad y la ubicación espacial. En el caso nahua, también es una ritualidad, no obstante, la muerte trasciende la migración y los nuevos tiempos, y Xantolo sigue reivindicando el concepto de cuerpo y muerte en el mundo nahua. Así como el concepto clave de Xantolo, la muerte, puede cambiar a partir de transformaciones sociales, de igual manera cambiarán la inclusión y el modo de percibir la diversidad sexual, al paso que siguen cambiando las movilidades y el paisaje social de la región.

Todo aquello que no era normalizado -y mucho menos naturalizado-, podría llegar en cierto momento histórico a convertirse en un elemento de inclusión necesaria para enaltecer el funcionamiento del ritual y de sus partes. Es decir, allí donde diversos grupos de la población local encuentran el modo de incrustarse en el ritual, aun cuando en el pasado no fueran visibles (Pochintesta 2016). Con esto no me refiero a la inclusión de dichos elementos en la estructura nahua tradicional, más bien me enfoco en la organización de la cabecera municipal. De esta manera, aquel elemento repulsivo del pasado se transforma en un componente que genera vitalidad, reconfiguración y una perspectiva de inclusión social en el nuevo ritual que se ha reinventado en la región.

CONCLUSIONES

Pudimos reconocer la relevancia del Xantolo como medio capaz de externalizar los procesos sociales internos de la región, tanto en el pasado como en la actualidad. Es decir, no hay modo en que los distintos momentos históricos del ritual y la fiesta -vista como organismo político, espiritual e identitario- no muestren la realidad de la región y de la población huasteca. El Xantolo es una fiesta que vive una lucha de inclusión y en la que diversos grupos encuentran su naturalización en la sociedad. Mujeres y población no hetero-normada, entre otras, han encontrado en la fiesta un modo de hacerse visibles y generar respeto en sus sociedades. Es cierto que, en la cabecera municipal, el Xantolo ha generado espacios de integración para la población diversa y no así en las comunidades nahuas, dos procesos que ocurren en una misma región y que avanzan de forma distinta.

Existen diversos modos de percibir el Xantolo según la localización en la región Huasteca, como un mundo dentro de otros mundos, lo que permite tener una perspectiva más amplia de las diferentes facetas de análisis de la fiesta, como lo he hecho a lo largo de este artículo. Esta tiene dimensiones económicas, políticas, religiosas y espacialmente performativas opuestas según el sector de la sociedad huasteca: nahua o mestizo. De modo que el Xantolo se explica a partir de la diversidad poblacional de la región. Este es distinto para los mestizos que miran la fiesta como una celebración, económica, política y de inclusión, que para los nahuas, para quienes el Xantolo es una herencia, síntesis de identidad y de arraigo regional y familiar, así como el momento cuando regresan las y los migrantes. Para las mujeres mestizas es un ritual en el que han encontrado nuevos roles y han transformado su participación, pero no ocurre lo mismo con las mujeres nahuas residentes de comunidades. Finalmente, la población no heterosexual sigue luchando, al igual que las mujeres, por un espacio en la fiesta y el ritual.

Otro resultado relevante de la investigación es reconocer que la organización de la fiesta evidencia las fricciones y conflictos entre los grupos locales: es un libro abierto a los distintos procesos de interacción histórica entre nahuas y mestizos, puesto que el Xantolo recae de lleno en la migración histórica nahua, la cual se generó a partir de las relaciones entre mestizos y nahuas o hacendados y trabajadores. Dicha migración trajo consigo las transformaciones de la región y de la misma fiesta, las cuales podemos observar actualmente. Asimismo, confluyen dos sectores de la población huasteca, unidos en cada aspecto de su organización social. Dichos procesos se reconocen en los personajes, los elementos que los componen y los imaginarios que han prevalecido en la memoria colectiva de los huastecos.

Por otro lado, las representaciones de hombres y mujeres han cambiado, el Xantolo es el vínculo más fuerte para que cientos de migrantes sigan regresando a la comunidad y a la región. Las identidades de género se han transformado a la par de los procesos migratorios, así como el sentido de pertenencia a la fiesta, de modo que no se puede hablar de migración en la Huasteca sin detenerse a estudiarla a través de Xantolo.

El presente estudio retoma la diáspora migratoria de la etnia nahua a la ciudad de Monterrey, como aporte al estudio de los rituales ancestrales que se transforman a partir de la migración, y al mismo tiempo indica la manera en que los rituales se niegan a desaparecer. Es importante retomar los rituales de origen de las culturas que pueblan el mundo, así es posible reconocer cómo los grupos se reproducen en lugares diferentes al territorio natal y cómo sus movilidades generan transformaciones en las regiones originarias. El presente estudio abre una discusión para retomar la migración como eje fundamental que retrata los cambios urbanos y rurales de nuestro tiempo. Es fundamental abordar desde las ciencias sociales el estudio de las etnias de origen y el impacto que sus migraciones generan en los nichos culturales y rituales de sus calendarios rituales y de vida.

Así pues, la historia de la migración nahua se vuelve un ritual generacional e innegable en el destino de los huastecos y, así mismo, las celebraciones nahuas del Día de Muertos fungen como rituales de retorno y renovación, mediante una relación que se seguirá escribiendo en el futuro de la Huasteca y de innumerables regiones originarias alrededor del mundo.