Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Accesos

Accesos

Links relacionados

-

Citado por Google

Citado por Google -

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO -

Similares en Google

Similares en Google

Compartir

Colombian Journal of Anestesiology

versión impresa ISSN 0120-3347versión On-line ISSN 2256-2087

Rev. colomb. anestesiol. vol.50 no.1 Bogotá ene./mar. 2022 Epub 19-Ene-2022

https://doi.org/10.5554/22562087.e1000

Artículo original

Prevalencia de dolor en lactantes y preescolares en un hospital colombiano

a Unidad de Dolor, Hospital San Rafael de Tunja. Tunja, Colombia.

b Maestría en investigación, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Tunja, Colombia.

Introducción

La prevalencia de dolor en lactantes y preescolares hospitalizados no se conoce con exactitud en países de altos ingresos. Mientras que en países con bajos y medianos ingresos se ha estudiado poco. Los instrumentos de evaluación son limitados.

Objetivo

Describir la prevalencia y manejo del dolor en lactantes y preescolares durante las primeras 24 horas de hospitalización en un centro de tercer nivel en Colombia, mediante la escala LLANTO.

Métodos

Se realizó un estudio observacional durante las primeras 24 horas de hospitalización. Se registró la información demográfica, se evaluó el dolor al ingreso, 4 y 24 horas, mediante la escala LLANTO. Adicionalmente se documentó el tratamiento farmacológico.

Resultados

Se estudiaron 250 niños (entre un mes y 5 años). La prevalencia de dolor encontrada al ingreso fue del 12 %. La prevalencia de dolor por subgrupos fue mayor en los pacientes quirúrgicos comparado con los clínicos (35,9 % vs. 7,6 %). Al analizar el manejo farmacológico, 70,8 % de los pacientes recibió tratamiento. Los medicamentos más empleados fueron acetaminofén oral y dipirona endovenosa.

Conclusiones

La prevalencia de dolor fue menor a la descrita en la población pediátrica general. El resultado puede deberse a la sensibilidad del instrumento LLANTO o a un comportamiento particular del dolor. Se necesitan más estudios para conocer la sensibilidad de los instrumentos de evaluación en las primeras etapas de la vida y poder investigar los fenómenos relacionados acertadamente.

Palabras clave: Dolor; Prevalencia; Lactante; Preescolar; Dimensión del dolor

Introduction

The pain prevalence in hospitalized infants and preschool children has not been accurately identified in high-income countries, and in low and medium-income countries it has not been extensively studied. The assessment instruments are limited.

Objective

To describe the prevalence and management of pain in infants and preschool children during the first 24 hours of hospitalization in a third level institution in Colombia, using the LLANTO scale.

Methods

An observational study was conducted during the first 24 hours of hospitalization. Demographic information was recorded, pain was assessed at admission, after 4, and 24 hours using the LLANTO scale. Pharmacological therapy was also documented.

Results

250 children between one month and 5 years old were studied. The pain prevalence at admission was 12 %. The pain prevalence per subgroups was higher among the surgical patients, as compared to the clinical patients (35.9 % vs. 7.6 %). The pharmacological analysis revealed that 70.8 % of patients received treatment; the most widely used medications were oral acetaminophen and intravenous dipyrone.

Conclusions:

Pain prevalence was lower than the levels described for the general pediatric population. This result may be due to the sensitivity of the LLANTO instrument, or to a particular pain behavior. Further studies are needed to identify the sensitivity of the assessment instruments in early life and to accurately investigate any associated phenomena.

Keywords: Pain; Prevalence; Infant; Child; Preschool; Pain Measurement

¿Qué sabemos acerca de este problema?

El dolor en pediatría es una entidad compleja. No se identifica ni se maneja en forma adecuada. Los estudios de prevalencia del dolor en lactantes y preescolares son escasos.

LLANTO es una herramienta útil y de fácil empleo para valorar el dolor en niños lactantes y preescolares de habla hispana.

El dolor mal manejado en las primeras etapas de la vida tiene consecuencias físicas y emocionales a largo plazo.

¿Qué aporta este estudio de nuevo?

Empleamos el instrumento LLANTO para evaluar la prevalencia de dolor en lactantes y preescolares hospitalizados.

La prevalencia de dolor en población lactante y preescolar fue menor a la reportada en estudios de población pediátrica general.

Valorar el dolor en las primeras etapas de la vida es un desafío, se requieren mejores instrumentos de evaluación para estudiar adecuadamente su prevalencia.

INTRODUCCIÓN

El dolor es una experiencia sensorial y emocional asociada a un daño real o potencial 1; posee componentes biológicos, cognitivos y sociales 2,3. En la población pediátrica hospitalizada es una entidad frecuente 4,5, y usualmente la evaluación y manejo no se realiza de forma correcta 6-10. Se ha descrito que la valoración y manejo del dolor en lactantes y preescolares representa un desafío por las características cognitivas de esta población 11.

Adicionalmente, se desconoce la magnitud del problema debido a la falta de estudios locales y regionales 12-14. Los pocos estudios existentes tienen problemas de fiabilidad, debido a la validez de las escalas usadas en la evaluación y seguimiento del dolor, así como también, en el tamaño de las poblaciones estudiadas 15. En consecuencia, su prevalencia aún no se conoce con exactitud en los países desarrollados 16,17. Por otro lado, en países de bajos y medianos ingresos no se cuenta con suficientes estudios. Son particularmente escasos en población lactante y preescolar. Además, los instrumentos de evaluación validados a idiomas diferentes al inglés son pocos. Lo que hace que el abordaje del problema sea complejo y no se conozca su magnitud 18-20, más aún en Latinoamérica.

Adicionalmente, es importante determinar la prevalencia del dolor en los niños que se encuentran en edades tempranas, ya que estos son más vulnerables al dolor (18). Padecer dolor intenso, sin adecuado manejo, en las primeras etapas de la vida tiene consecuencias negativas con efectos a largo plazo. En este sentido, hay evidencia de que el dolor agudo en niños produce cambios fisiológicos, experiencias sintomáticas subsecuentes más intensas y predisposición al desarrollo en la adultez de dolor crónico, así como, trastornos adaptativos y problemas emocionales, con impactos significativos físicos, sociales y económicos (21-23). Es preocupante la evidencia en estudios que demuestran el inadecuado abordaje del dolor en lactantes y preescolares 24-26.

En este trabajo se buscó describir la pre-valencia del dolor en lactantes y preescolares hospitalizados en un centro de atención de tercer nivel en Colombia; con evaluación del dolor al ingreso, a las 4 y 24 horas de hospitalización y con una escala validada al español, así como el registro del manejo farmacológico administrado.

MÉTODOS

Estudio observacional, prospectivo en población lactante y preescolar hospitalizada en pediatría del Hospital Universitario San Rafael de Tunja (HUSRT), entre junio de 2018 y junio de 2019. Este hospital es un centro docente de tercer nivel, ubicado en el departamento de Boyacá, Colombia. En el área de pediatría se admiten todos los pacientes de diferentes especialidades clínicas (pediatría y neurología pediátrica) y quirúrgicas (cirugía pediátrica, ortopedia, cirugía maxilofacial, neurocirugía y cirugía plástica). Los criterios de admisión al estudio fueron: hospitalización en pediatría, hospitalización mayor o igual a 24 horas, tener entre un mes y 5 años de edad. Para ingresar al estudio se informó al padre y/o tutor responsable del menor. Se dio la oportunidad de aclarar dudas y aceptar la inclusión con consentimiento informado. Por otro lado, los criterios de exclusión fueron: pacientes en los que el tutor se negara a participar, hospitalización menor a 24 horas o aquellos en los que el instrumento de recolección de datos no se completara.

Una vez ingresado el paciente a pediatría, el registro de las variables demográficas se tomó de la historia clínica de cada paciente y con la entrevista directa al tutor acompañante. La evaluación del dolor con el instrumento LLANTO se hizo por un estudiante de medicina de último año, previamente capacitado por los investigadores principales, en presencia del tutor, en un ambiente tranquilo para evitar condiciones de estrés y disminuir posibles sesgos por ansiedad.

Se empleó LLANTO como instrumento objetivo para evaluar el dolor y evitar el sesgo de medición. Este instrumento se ha validado en dolor agudo en lactantes y prees-colares hispanohablantes, tanto en España (13) como en Colombia (14). LLANTO evalúa cinco parámetros relacionados con dolor agudo en niños (llanto, actitud, normorrespiración, tono postural y observación facial) (13). Cada apartado puntúa de 0 a 2 y la sumatoria da como resultado final una calificación entre 0 y 10, la cual determina el grado de dolor. Con este instrumento se evaluó el dolor al ingreso, a las 4 y 24 horas.

Adicionalmente, para conocer el manejo analgésico se registró el tipo de fármaco ordenado para cada paciente. Por último, se consignó la percepción subjetiva del tutor sobre el tratamiento analgésico administrado al paciente, en la evaluación final a las 24 horas.

Para evitar sesgos de selección se estructuraron los criterios de inclusión, y la admisión al estudio se hizo en forma aleatoria. Mientras que el sesgo de medición se controló, como ya se mencionó, con el empleo del instrumento LLANTO para determinar la presencia de dolor. Por último, el sesgo de confusión por condiciones de ansiedad, se controló realizando la evaluación en un ambiente tranquilo, con la presencia del tutor y evitando condiciones de estrés asociadas.

Teniendo en cuenta que una limitación importante de los estudios de prevalencia de dolor es el tamaño de la población estudiada, se decidió realizar el cálculo de la muestra con base en el porcentaje de población lactante y preescolar en la región, que es del 28,72 % 27. Adicionalmente, se tuvo en cuenta el promedio de egresos en pediatría del hospital: 3.000 pacientes al año en promedio. Así, finalmente, se llegó a una población objetivo de 875 niños, teniendo en cuenta la prevalencia aproximada de dolor en niños hospitalizados en estudios previos del 20 % 1,2,17,28. Admitiendo un error del 6 % en los resultados y un nivel de confianza del 99 %, se calculó la muestra en 221 pacientes. Ante posibles pérdidas de datos del 12 % se ajustó la muestra a 250 individuos. Estos pacientes ingresaron en forma aleatoria durante un año a este estudio.

Antes de iniciar la recolección de datos, el estudio fue sometido a evaluación y aprobación por el comité de ética médica del HUSRT. Se asignó un número único a cada paciente, el cual se registró en la encuesta, y posteriormente fueron almacenados en una única base de datos realizada en Microsoft Excel®. El análisis de los datos se realizó con Stata® v. 14.2. Las variables cuantitativas se registraron como medias con su respectiva desviación estándar (DE) y las cualitativas como frecuencias y porcentajes. Las diferencias intergrupales (edad, género, servicio, presencia de dolor) se estudiaron con T-Student y chi cuadrado (x2) para variables cuantitativas y cualitativas, respectivamente.

RESULTADOS

Se evaluaron 250 niños. La edad media fue de 21,4 meses (DE +/- 18,07). No se identificaron diferencias significativas entre sexos, ni en cuanto a estrato socioeconómico, lugar de residencia, composición familiar, ocupación o escolaridad de los padres (Tabla 1). Los niños ingresados se dividieron en 2 subgrupos, en este sentido el 15,6 % fueron manejados por servicios quirúrgicos y el 84,4 %, por servicios clínicos.

TABLA 1 Características sociodemográficas*.

| Edad (años, meses) | n (%) |

|---|---|

| Recién nacido (un mes) | 15 (6) |

| Lactante menor (1-12 meses) | 97 (38,8) |

| Lactante mayor (12-24 meses) | 60 (24) |

| Preescolares (3-5 años) | 78 (31,2) |

| Sexo | |

| Femenino | 103 (41,1) |

| Masculino | 147 (58,8) |

| Estrato socioeconómico | |

| Estrato 1 | 163 (65,2) |

| Estrato 2 | 68 (27,2) |

| Estrato 3 | 15 (6) |

| Estrato 4 | 4 (1,6) |

| Nivel de escolarización | |

| Desescolarizado | 169 (67,6) |

| Jardín infantil | 62 (24,8) |

| Escuela primaria | 19 (7,6) |

| Zona residencial | |

| Urbana | 158 (63,2) |

| Rural | 92 (36,8) |

| Núcleo familiar | |

| Monoparental | 17 (6,8) |

| Biparental | 132 (52,8) |

| Ampliada o extensa | 101 (40,4) |

| Situación laboral de los padres | |

| Desempleado | 10 (2) |

| Empleado | 305 (61) |

| Pensionado | 3 (0,6) |

| Estudiante | 8 (1,6) |

| Hogar | 141 (28,2) |

| Otro | 33 (6,6) |

| Escolaridad de los padres | |

| Ninguna | 3 (0,6) |

| Escuela primaria | 95 (19) |

| Escuela secundaria | 272 (54,4) |

| Carrera técnica | 49 (9,8) |

| Profesional | 58 (11,6) |

| Posgrado | 7 (1,4) |

| No sabe | 16 (3,6) |

| Edad de los padres | |

| Menores de 18 años | 11 (2,2) |

| Entre 18-40 años | 440 (88) |

| Mayores de 40 años | 42 (8,4) |

| No sabe | 7 (1,4) |

| Cuidador principal | |

| Abuelos | 9 (3,6) |

| Madre y padre | 239 (95,6) |

| Otros | 2(0,8) |

*n = 250.

FUENTE. Autores.

Adicionalmente, en el momento del ingreso se evidenció una prevalencia del dolor del 12 % en el total de la población estudiada. Al dividir por subgrupos, 15,6 % (39 pacientes) fueron quirúrgicos y 84,4 % (211 pacientes) clínicos (Tabla 2). En los pacientes quirúrgicos al ingreso la prevalencia del dolor fue 35,9 % y en los clínicos 7,6 %, esta diferencia fue significativa (p<0,00i). A las 4 horas, la prevalencia del dolor fue de 0,88 % en todos los pacientes del subgrupo quirúrgico (2/39). En la evaluación final, a las 24 horas de ingreso, no se identificó prevalencia de dolor mediante la aplicación del instrumento LLANTO (Tabla 3).

TABLA 2 Distribución por especialidades tratantes.

| Quirúrgicos | n (%) |

|---|---|

| Cirugía pediátrica | 23 (9,2) |

| Cirugía plástica | 10 (4) |

| Neurocirugía | 3 (1,2) |

| Ortopedia y traumatología | 2 (0,8) |

| Cirugía maxilofacial | 1 (0,4) |

| Total | 39 (15,6) |

| Clínicos | |

| Pediatría | 186 (74,4) |

| Neurología pediátrica | 25 (10) |

| Total | 111 (84,4) |

FUENTE. Autores.

TABLA 3 Prevalencia del dolor.

| Subgrupo | Ingreso n (%) | 4 horas n (%) | 24 horas n (%) |

|---|---|---|---|

| Quirúrgicos | 14 (35,9) | 2(0,8) | 0 |

| Clínicos | 16 (7,6) | 0 | 0 |

| Total | 30 (12) | 2(0,8) | 0 |

FUENTE. Autores.

Al considerar la puntuación resultante del instrumento LLANTO en los niños que presentaron dolor al ingreso se encontró: 6 puntos en el 0,4 % (1/250), 4 puntos en el 0,8 % (2/250), 3 puntos en el 1,2 % (3/250), 2 puntos en el 4 % (10/250) y 1 punto en el 5,6 % (14/250). A las 4 horas la puntuación fue de 2 y 1 punto en los 2 pacientes en los que detectó dolor.

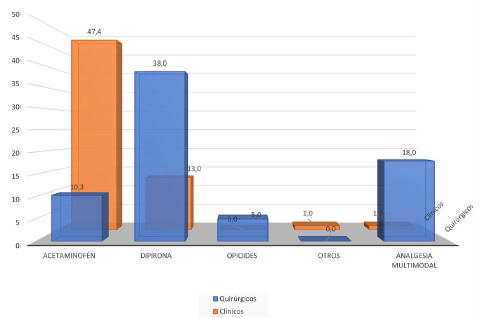

El 70,8 % (177/250) tenían al ingreso orden de manejo analgésico, incluso los pacientes que presentaron dolor. Los analgésicos empleados fueron acetaminofén en el 44,8 % (112/250), dipirona en el 22,8 % (57/250), diclofenaco en el 1,6 % (4/250) y opioides en el 1,2 % (3/250). Al evaluar subgrupos, en los pacientes clínicos los medicamentos empleados frecuentemente fueron acetaminofén 47,4 % y dipirona 13,6 %. En el grupo quirúrgico, dipirona 38,5 %, acetaminofén 10,3 % y opioides 5,1 %. Por otro lado, se empleó analgesia multimodal en el 4 % de la población general, pero fue más frecuente su empleo en el grupo quirúrgico (Figura 1).

En un modelo univariado crudo se identificó una asociación de servicio quirúrgico con el uso de dipirona (OR 6,46 [2,9-14,3] p <0,001) y asociación de servicio clínico con empleo de acetaminofén (OR 5,38 [2,0916,31] p <0,001). Al analizar la dosis de acetaminofén por peso (10-15 mg/kg/dosis) se encontró que fue superior en el 16,6 % de los pacientes quirúrgicos y en el 17,9 % de los clínicos. Esta dosis fue menor en el 2,8 % en el grupo clínico. Por último, la dosis de dipirona (10-40 mg/kg/dosis) en el grupo quirúrgico fue superior en el 40,1 % de los pacientes. No se encontró ningún evento adverso con el manejo analgésico en las primeras 24 horas de hospitalización.

La totalidad de los tutores informaron que el manejo del dolor en los niños fue satisfactorio. Al preguntar la razón para llegar a esta conclusión, las frases empleadas con mayor frecuencia fueron: "por ausencia de llanto", "está tranquilo/a" y "no se ha quejado".

DISCUSIÓN

El presente trabajo es novedoso en países hispanohablantes, en este tipo de población y a gran escala. El interés de los autores fue diseñar un estudio con una evaluación objetiva del dolor, empleando una herramienta con parámetros clínicos múltiples y de esta forma, evitar al máximo el riesgo de sesgo descrito con escalas de parámetros únicos (como la Wong-Baker) 29 o al emplear la percepción subjetiva por parte del tutor únicamente.

La prevalencia de dolor en lactantes y preescolares encontrada con el instrumento LLANTO es del 12 % en el momento del ingreso a hospitalización. Este resultado es similar al encontrado por Doca et al. en el subgrupo de niños de su estudio, entre 29 días a 23 meses 28. Por otro lado, la prevalencia de dolor del presente estudio es menor si se compara con estudios en población pediátrica general 4,8,9,10,30. Esta discrepancia podría deberse a un comportamiento diferente de la prevalencia de dolor en los subgrupos etarios pediátricos. En este sentido, estudios señalan que la prevalencia de dolor aumenta con la edad, es mayor en la población adolescente.

La prevalencia del dolor, según la forma de evaluación 31-33, en población pediátrica general puede ser mayor del 25 % 6,34-37. Esto se ha relacionado con el hecho de que muchas intervenciones durante la hospitalización generan dolor y ansiedad 1,3,6,38,39. En este sentido, Kozlowski et al. 35 informan que en menores de 17 años hospitalizados el 86 % manifiestan dolor durante la hospitalización. Sin embargo, en su estudio, al analizar subgrupos etarios, es evidente una disminución de la intensidad del dolor en menores de 5 años. Desafortunadamente, en este estudio, no se evaluó en forma independiente la prevalencia de dolor por subgrupos etarios. Al revisar otros estudios, nuevamente se encuentran pre-valencias de dolor diferentes de acuerdo con los subgrupos etarios, menor en lactantes y preescolares 40-42.

No se puede descartar que estos resultados se deban, al menos en parte, a la sensibilidad del instrumento empleado para valorar el dolor; esto es difícil de demostrar ya que no existen otras alternativas multiparámetro en español, que permitan contrastar el resultado encontrado. Son interesantes las puntuaciones bajas en la mayoría de los pacientes con dolor, lo cual puede estar asociado a una falta de sensibilidad en los parámetros que se toman en LLANTO para identificar y cuantificar la intensidad del dolor.

No obstante, al analizar por subgrupos fue mayor la prevalencia del dolor en los pacientes quirúrgicos, este resultado es más congruente con lo reseñado en la mayoría de los estudios de prevalencia de dolor en pediatría. Los autores de este trabajo consideran que esto se debe a que LLANTO se diseñó inicialmente para valorar dolor agudo postoperatorio 13 y a que el trauma asociado a los procedimientos quirúrgicos lleva a hipersensibilidad. En este sentido, emplear LLANTO para evaluar tanto pacientes quirúrgicos como clínicos, puede ser controversial. Así, se ha cuestionado la sensibilidad de escalas similares, como la FLAC (Face, Legs, Activity, Cry and Consolability) 31 o CHEOPS (Children's Hospital of Eastern Ontario Pain Scale), precursora de la escala LLANTO, ya que se han validado únicamente para pacientes en contextos perioperatorios 32. Es posible que la diferencia en la prevalencia de dolor se pueda deber, al menos en parte, a la mayor sensibilidad de LLANTO en pacientes sometidos a cirugía. Sin embargo, para este trabajo se eligió LLANTO por ser la única escala de evaluación para dolor en lactantes y preescolares validado en español 13,14.

Por otro lado, en el momento de la evaluación no hubo procedimientos invasivos asociados a dolor como toma de exámenes y punciones, entre otros. La importancia de estos procedimientos se ha resaltado en estudios de prevalencia de dolor que evaluaron el reporte espontáneo de los pacientes, en el que dos terceras partes de los niños manifiestan dolor durante la hospitalización 7. Adicionalmente, la forma en la que se debe aplicar LLANTO requiere un ambiente controlado, lo cual introduce un posible sesgo. Esto también pudo afectar los resultados de este trabajo, ya que los niños tenían que estar en un ambiente tranquilo para ser evaluados, lo cual implica control externo de elementos relacionados con el dolor físico y la ansiedad que se encuentran durante la atención hospitalaria. Al manejar el sesgo de confusión, se pudo generar sesgo de información, inadvertidamente. Con estas consideraciones se hace evidente la necesidad de realizar más estudios, que determinen la sensibilidad de LLANTO en lactantes y preescolares hospitalizados. Es vital contar con herramientas eficaces para valorar el dolor, ya que es ampliamente conocido que la percepción de dolor en etapas tempranas puede llevar a cambios permanentes en el desarrollo físico y emocional.

En general, se considera que la prevalencia de dolor encontrada en este estudio puede atribuirse a dos razones: primera, a un comportamiento diferente del dolor en los lactantes y preescolares y segunda, más posiblemente, a la falta de sensibilidad de LLANTO como instrumento para evaluar el dolor agudo en lactantes y preescolares hospitalizados.

El tratamiento farmacológico para el control del dolor se empleó en el 70,8 % de los pacientes. Es posible que se diera un adecuado abordaje del dolor desde el punto de vista de tratamiento médico, ya que en la evaluación final a las 24 horas del ingreso la prevalencia del dolor bajó en forma significativa. Se abordó la monoterapia con más frecuencia que la analgesia con diferentes medicamentos simultáneamente o analgesia multimodal. Se detectó que en algunos pacientes las dosis eran mayores a las calculadas por peso. La prescripción de analgésico por horario fue empleada en casi todos los pacientes. Estos resultados son alentadores, si los comparamos con lo documentado en otros estudios que identificaron un inadecuado tratamiento de los pacientes pediátricos con dolor 1,2,33,35. Los esquemas de manejo analgésico encontrados en este estudio están de acuerdo con la mayoría de las recomendaciones generales de manejo de dolor pediátrico 43.

Cabe anotar que el uso de dipirona es controversial 44-46; no obstante, es un analgésico autorizado y ampliamente utilizado en pacientes pediátricos en Latinoamérica 47 y en países europeos como Austria 48 o España 49. Es recomendable que se continúe estudiando su seguridad y eficacia como analgésico en población lactante y preescolar.

La totalidad de los tutores estuvieron satisfechos con el manejo analgésico recibido por los niños, resultado similar al de otros estudios previos 50,51, incluso con prevalencias mayores de dolor 34. La razón de estos hallazgos no es clara, se ha propuesto que las expectativas de manejo pueden afectar de manera significativa los resultados de satisfacción por parte de los tutores. Se ha encontrado que experiencias previas condicionan índices de satisfacción altos, aun en presencia de dolor moderado a severo, sin tener necesariamente una relación con la efectividad del tratamiento 52. En este sentido, es importante tener en cuenta que se debe evaluar la percepción de dolor en los niños con elementos adicionales, no solo con la percepción de los tutores o acompañantes.

En conclusión, la prevalencia de dolor en el presente trabajo fue menor a la descrita en la población pediátrica general. El resultado puede deberse a la sensibilidad de LLANTO o a un comportamiento particular del dolor en la población lactante y preescolar. Analizando los subgrupos, la prevalencia de dolor fue mayor en pacientes quirúrgicos. Estos resultados no se pueden generalizar. Se hace necesario realizar más estudios para evaluar la validez de diferentes escalas de dolor en población lactante y preescolar. En esta población las herramientas de evaluación son limitadas. Posiblemente las existentes tienen fallas de sensibilidad y en español está validada únicamente la usada en este estudio.

La percepción del dolor en etapas tempranas implica cambios permanentes en el neurodesarrollo, cuya prevalencia se conoce poco. Por esto y para conocer más sobre los elementos particulares que lo afectan, se debe continuar investigando sobre las características e instrumentos de evaluación del dolor.

RESPONSABILIDADES ÉTICAS

Aval de comité de ética

Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética del Hospital San Rafael de Tunja, en reunión realizada el 21 de febrero de 2018, según consta en el acta número 1.

Protección de personas y animales

Los autores declaran que para esta investigación no se han realizado experimentos en seres humanos ni en animales. Los autores declaran que los procedimientos seguidos se conformaron a las normas éticas del comité de experimentación humana responsable y de acuerdo con la Asociación Médica Mundial y la Declaración de Helsinki.

RECONOCIMIENTOS

Contribuciones de los autores

JMQC: Concepción del proyecto original, planificación del estudio, interpretación de los resultados y redacción y aprobación final del manuscrito.

AH: Planificación del estudio, obtención de datos.

TP: Planificación del estudio, interpretación de los resultados y redacción del manuscrito.

Agradecimientos

Agradecemos al grupo de internos del HUSRT quienes colaboraron con la realización de las entrevistas y evaluaciones de los pacientes del presente estudio.

REFERENCIAS

1. IASP. Pain terms a current list with definitions and notes on usage. Pain. 1986;24:S215-21. doi: http://www.doi.org/10.1016/0304-3959(86)90113-2 [ Links ]

2. Aydede M. Does the IASP definition of pain need updating? Pain Reports.2019;4(5):1-7. doi: http://www.doi.org/10.1097/PR9.0000000000000777 [ Links ]

3. Friedrichsdorf SJ, Goubert L. Pediatric pain treatment and prevention for hospitalized children. PAIN Reports. 2020;5(1):e804. doi: http://www.doi.org/10.1097/pr9.0000000000000804 [ Links ]

4. Shomaker K, Dutton S, Mark M. Pain prevalence and treatment patterns in a us children's hospital. Hosp Pediatr. 2015;5(7):363-70. doi: http://www.doi.org/10.1542/hpeds.2014-0195 [ Links ]

5. Twycross A, Collis S. How well is acute pain in children managed? A snapshot in one english hospital. Pain Manag Nurs. 2013;14(4):e204-15. doi: http://www.doi.org/10.1016/j.pmn.2012.01.003 [ Links ]

6. Walther-Larsen S, Pedersen MT, Friis SM, et al. Pain prevalence in hospitalized children: a prospective cross-sectional survey in four Danish university hospitals. Acta Anaesthesiol Scand. 2017;61(3)328-37. doi: http://www.doi.org/10.1111/aas.12846 [ Links ]

7. Vejzovic V, Bozic J, Panova G, Babajic M, Bramhagen AC. Children still experience pain during hospital stay: A cross-sectional study from four countries in Europe. BMC Pediatr. 2020;20(1):4-9. doi: http://www.doi.org/10.1186/s12887-020-1937-1 [ Links ]

8. Friedrichsdorf SJ, Postier A, Eull D, et al. Pain outcomes in a US children's hospital: A prospective cross-sectional survey. Hosp Pediatr. 2015;5(1):18-26. doi: http://www.doi.org/10.1542/hpeds.2014-0084 [ Links ]

9. Taylor EM, Boyer K, Campbell FA. Pain in hospitalized children: A prospective cross-sectional survey of pain prevalence, intensity, assessment and management in a Canadian pediatric teaching hospital. Pain Res Manag. 2008;13(1):25-32. doi: http://www.doi.org/10.1155/2008/478102 [ Links ]

10. Birnie KA, Chambers CT, Fernandez CV., et al. Hospitalized children continue to report undertreated and preventable pain. Pain Res Manag . 2014;19(4):198-204. doi: http://www.doi.org/10.1155/2014/614784 [ Links ]

11. Cummings EA, Reid GJ, Finley GA, McGrath PJ, Ritchie JA. Prevalence and source of pain in pediatric inpatients. Pain. 1996;68(1):25-31. doi: http://www.doi.org/10.1016/S0304-3959(96)03163-6 [ Links ]

12. Merkel SI, Voepel-Lewis TSJ, Malviya S. The FLACC: A behavioral scale for scoring postoperative pain in young children. Pediatr Nurs. 1997;23(3):293-7. [ Links ]

13. Reinoso-Barbero F, Lahoz Ramn AI, Durn Fuente MP, Campo Garca G, Castro Parga LE. Escala LLANTO: Instrumento español de medición del dolor agudo en la edad preescolar. An Pediatr. 2011;74(1):10-4. doi: http://www.doi.org/10.1016/j.anpedi.2010.08.005 [ Links ]

14. Tibaduiza D, Ulloa LC, López CA, Rodríguez Torres V. Evaluación de la validez de la escala llanto para dolor en neonatos y menores de cinco años. [Internt]. [Citado 17 Nov 2020]. Disponible en: Disponible en: http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/10696 [ Links ]

15. Goodman JE, McGrath P. The epidemiology of pain in children and adolescents: a review. Pain. 1991;46(3):247-64. doi: http://www.doi.org/10.1016/0304-3959(91)90108-a [ Links ]

16. American Academy of Pediatrics. The assessment and management of acute pain in infants, children, and adolescents. Pediatrics. 2001;108(3):793-7. doi: http://www.doi.org/10.1542/peds.108.3.793 [ Links ]

17. Ellis JA, O'Connor BV, Cappelli M, Goodman JT, Blouin R, Reid CW. Pain in hospitalized pediatric patients: How are we doing? Clin J Pain. 2002;18(4):262-9. doi: http://www.doi.org/10.1097/00002508-200207000-00007 [ Links ]

18. Manworren RC, Stinson J. Seminars in pediatric neurology pediatric pain measurement, assessment and evaluation. Nurs Chair Child Heal Nurse Pract. 2017;23(3):189-200. doi: http://www.doi.org/10.1016/j.spen.2016.10.001 [ Links ]

19. Snidvongs S, Nagaratnam M, Stephens R. Assessment and treatment of pain in children. Br J Hosp Med. 2008;69(4):211-3. doi: http://www.doi.org/10.12968/hmed.2008.69.4.28975 [ Links ]

20. Ghai B, Makkar JK, Wig J. Postoperative pain assessment in preverbal children and children with cognitive impairment. Paediatr Anaesth. 2008;18(6):462-77. doi: http://www.doi.org/10.1111/j.1460-9592.2008.02433.x [ Links ]

21. Brattberg G. Do pain problems in young school children persist into early adulthood? A 13-year follow-up. Eur J Pain. 2004;8(3):187-99. doi: http://www.doi.org/10.1016/j.ejpain.2003.08.001 [ Links ]

22. Victoria NC, Murphy AZ. Exposure to early life pain: Long term consequences and contributing mechanisms. Curr Opin Behav Sci. 2016;7(2015):61-8. doi: http://www.doi.org/10.1016/j.cobeha.2015.11.015 [ Links ]

23. Williams MD, Lascelles BDX. Early neonatal pain-a review of clinical and experimental implications on painful conditions later in life. Front Pediatr. 2020;8:30. doi: http://www.doi.org/10.3389/fped.2020.00030 [ Links ]

24. Bawa M, Mahajan JK, Aggerwal N, Sundaram J, Rao KLN. Barriers to pediatric pain management in children undergoing surgery: A survey of health care providers. J Pain Palliat Care Pharmacother. 2015;29(4):353-8. doi: http://www.doi.org/10.3109/15360288.2015.1082010 [ Links ]

25. Schlegelmilch M, Punja S, Jou H, et al. Observational study of pediatric inpatient pain, nausea/vomiting and anxiety. Children. 2019;6(5):65. doi: http://www.doi.org/10.3390/children6050065 [ Links ]

26. Torio C. Paediatric pain-related conditions impact healthcare expenditures. Evid Based Med. 2015;20(6):229. doi: http://www.doi.org/10.1136/ebmed-2015-110207 [ Links ]

27. DANE. Estimaciones de Población 2005-2017 Departamentos [internet]. 2017 [citado 2020 jun. 20]. Disponible en: Disponible en: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion [ Links ]

28. Doca FNP Costa ÁL, Finley GA, Linhares MBM. Pain in pediatric inpatients: Prevalence, characteristics, and management. Psychol Neurosci. 2017;10(4):394-403. doi: http://www.doi.org/10.1037/pne0000094 [ Links ]

29. Wong DL, Baker C. Pain in children: Comparison of assessment scales. Pediatr Nurs. 1988;14(1):9-17. doi: http://www.doi.org/10.1016/j.ijporl.2015.11.003 [ Links ]

30. Harrison D, Joly C, Chretien C, et al. Pain prevalence in a pediatric hospital: Raising awareness during Pain Awareness Week. Pain Res Manag . 2014;19(1):24-30. doi: http://www.doi.org/10.1155/2014/737692 [ Links ]

31. Crellin DJ, Harrison D, Santamaria N, Babl FE. Systematic review of the face, legs, activity, cry and consolability scale for assessing pain in infants and children: Is it reliable, valid, and feasible for use? Pain. 2015;156(11):2132-51. doi: http://www.doi.org/10.1097/j.pain.0000000000000305 [ Links ]

32. Suraseranivongse S, Santawat U, Kraiprasit K, Petcharatana S, Prakkamodom S, Muntraporn N. Cross-validation of a composite pain scale for preschool children within 24 hours of surgery. Br J Anaesth. 2001;87(3):400-5. doi: http://www.doi.org/10.1093/bja/87.3.400 [ Links ]

33. Thrane SE, Wanless S, Cohen SM, Danford CA. The assessment and non-pharmacologic treatment of procedural pain from infancy to school age through a developmental lens: A synthesis of evidence with recommendations. J Pediatr Nurs. 2016;31(1):23-32. doi: http://www.doi.org/10.1016/j.pedn.2015.09.002 [ Links ]

34. Velázquez C, Rajah C, Nosisi Y, Joerg S. An audit of paediatric pain prevalence, intensity, and treatment at a South African tertiary hospital. Pain Reports . 2019;4(6):1-7. doi: http://www.doi.org/10.1097/PR9.0000000000000789 [ Links ]

35. Kozlowski LJ, Kost-Byerly S, Colantuoni E, et al. Pain prevalence, intensity, assessment and management in a hospitalized pediatric population. Pain Manag Nurs . 2014;15(1):22-35. doi: http://www.doi.org/10.1016/j.pmn.2012.04.003 [ Links ]

36. Linhares MBM, Doca FNP Martínez FE, et al. Pediatric pain: Prevalence, assessment, and management in a teaching hospital. Brazilian J Med Biol Res. 2012;45(12):1287-94. doi: http://www.doi.org/10.1590/S0100-879X2012007500147 [ Links ]

37. Stevens BJ, Harrison D, Rashotte J, et al. Pain assessment and intensity in hospitalized children in Canada. J Pain. 2012;13(9):857-65. doi: http://www.doi.org/10.1016/j.jpain.2012.05.010 [ Links ]

38. Stevens BJ, Abbott LK, Yamada J, et al. Epidemiology and management of painful procedures in children in Canadian hospitals. CMAJ. 2011;183(7):403-10. doi: http://www.doi.org/10.1503/cmaj.101341 [ Links ]

39. Stinson J, Yamada J, Dickson A, Lamba J, Stevens B. Review of systematic reviews on acute procedural pain in children in the hospital setting. Pain Res Manag . 2008;13(1):51-7. doi: http://www.doi.org/10.1155/2008/465891 [ Links ]

40. King S, Chambers CT, Huguet A, et al. The epidemiology of chronic pain in children and adolescents revisited: A systematic review. Pain. 2011;152(12):2729-38. doi: http://www.doi.org/10.1016/j.pain.2011.07.016 [ Links ]

41. Lynch AM, Kashikar-Zuck S, Goldschneider KR, Jones BA. Sex and age differences in co-ping styles among children with chronic pain. J Pain Symptom Manage. 2007;33(2):208-16. doi: http://www.doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2006.07.014 [ Links ]

42. Batoz H, Semjen F, Bordes-Demolis M, Bnard A, Nouette-Gaulain K. Chronic postsurgical pain in children: Prevalence and risk factors. A prospective observational study. Br J Anaesth . 2016;117(4):489-96. doi: http://www.doi.org/10.1093/bja/aew260 [ Links ]

43. Shah P, Siu A. Considerations for neonatal and pediatric pain management. Am J Heal Pharm. 2019;76(19):1511-20. doi: http://www.doi.org/10.1093/ajhp/zxz166 [ Links ]

44. de Leeuw TG, Dirckx M, González Candel A, Scoones GP, Huygen FJPM, de Wildt SN. The use of dipyrone (metamizol) as an analgesic in children: What is the evidence? A review. Paediatr Anaesth . 2017;27(12):1193-201. doi: http://www.doi.org/10.1111/pan.13257 [ Links ]

45. Fieler M, Eich C, Becke K, et al. Metamizole for postoperative pain therapy in 1177 children: A prospective, multicentre, observational, postauthorisation safety study. Eur J Anaesthesiol. 2015;32(12):839-43. doi: http://www.doi.org/10.1097/EJA.0000000000000272 [ Links ]

46. Stamer UM, Stammschulte T, Erlenwein J, et al. Recommendations for the perioperative use of dipyrone: Expert recommendation of the working group on acute pain of the German Pain Society, the scientific working group on pain medicine of the German Society for Anesthesiology and Intensive Care Medicine. Schmerz. 2019;33(4):287-94. doi: http://www.doi.org/10.1007/s00482-019-0389-8 [ Links ]

47. Souki M. Metamizole for postoperative pain therapy. Eur J Anaesthesiol . 2016;33(10):785-6. doi: http://www.doi.org/10.1097/EJA.0000000000000498 [ Links ]

48. Messerer B, Grõgl G, Stromer W, Jaksch W. Perioperative systemische schmerztherapie bei kindern. Ósterreichische interdisziplinare handlungsempfehlungen zum perioperati-ven schmerzmanagement bei kindern. Schmerz. 2014;28(1):43-64. doi: http://www.doi.org/10.1007/s00482-013-1384-0 [ Links ]

49. García M, Funes R, Vidal A. Manejo del dolor en Atención Primaria. AEPap (ed) Curso Actual Pediatría. 2016:(3)379-90. [ Links ]

50. Carlson J, Youngblood R, Dalton JA, Blau W, Lindley C. Is patient satisfaction a legitimate outcome of pain management? J Pain Symptom Manage . 2003;25(3):264-75. doi: http://www.doi.org/10.1016/S0885-3924(02)00677-2 [ Links ]

51. Schwenkglenks M, Gerbershagen HJ, Taylor RS, et al. Correlates of satisfaction with pain treatment in the acute postoperative period: Results from the international PAIN OUT registry. Pain. 2014;155(7):1401-11. doi: http://www.doi.org/10.1016/j.pain.2014.04.021 [ Links ]

52. Andrews RM, Browne AL, Wood F, Schug SA. Predictors of patient satisfaction with pain management and improvement 3 months after burn injury. J Burn Care Res. 2012;33(3):442-52. doi: http://www.doi.org/10.1097/BCR. 0b013e31823359ee [ Links ]

Recibido: 17 de Noviembre de 2020; Aprobado: 25 de Marzo de 2021; : 02 de Septiembre de 2021

texto en

texto en