Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Accesos

Accesos

Links relacionados

-

Citado por Google

Citado por Google -

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO -

Similares en Google

Similares en Google

Compartir

Revista Facultad Nacional de Salud Pública

versión impresa ISSN 0120-386X

Rev. Fac. Nac. Salud Pública vol.33 no.2 Medellín may./ago. 2015

https://doi.org/10.17533/udea.rfnsp.v33n2a05

INVESTIGACIONES

DOI: 10.17533/udea.rfnsp.v33n2a05

Mortalidad evitable en los estados de la frontera del norte de México: Posibles implicaciones sociales y para los servicios de salud

Avoidable Mortality in the States at the Northern Border of Mexico: Possible Social Implications for Health Care Services.

Mortalidade evitável nos estados da fronteira do norte do México:Possíveis implicações sociais e para os serviços de saúde

Ana M. López J1;Felipe J. Uribe S2

1 Maestría en Estudios de Población, Doctorado en Ciencias Sociales. Correo electrónico: amlopezj@hotmail.com

2 Médico Cirujano, Maestría en Salud Pública, Maestría en Ciencias en Epidemiología, Doctorado en Ciencias Sociales. El Colegio de la Frontera Norte, México. Correo electrónico: fjuribe@colef.mx

Recibido: 15 de julio de 2014. Aprobado: 05 de febrero de 2015. Publicado: 15 de mayo de 2015

López AM, Uribe FJ. Mortalidad evitable en los estados de la frontera del norte de México: Posibles implicaciones sociales y para los servicios de salud. Rev. Fac. Nac. Salud Pública. 2015; 33(2): 181-191. DOI: 10.17533/udea.rfnsp.v33n2a05

RESUMEN

OBJETIVO:Analizar la mortalidad evitable en los estados de la frontera del norte de México entre 1998 y 2007 para indirectamente evaluar la calidad de los servicios de salud en la región.

METODOLOGIA: Se analizó la información sobre mortalidad del Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS). La unidad de análisis fue la causa básica de la defunción codificada según la décima revisión de la CIE. La mortalidad evitable fue clasificada según el catálogo de causas de muerte propuesto por Gómez. Se hizo un análisis exploratorio de la relación entre la mortalidad evitable y la derechohabiencia y el nivel socioeconómico de los municipios correspondientes a las muertes.

RESULTADOS : La tasa de mortalidad evitable global fue de 350.2 muertes por mil habitantes en la región. La mortalidad evitable por diagnóstico y tratamiento médico precoz, violencia y VIH/SIDA tuvo tasas de 223, 60 y 5 por mil habitantes, respectivamente, presentando variaciones de magnitud, sociodemográficas y por derochohabiencia entre estados.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:Las poblaciones de los estados de la frontera norte de México se caracterizan por tener una dinámica sociodemográfica y de los servicios de salud muy intensa. Los resultados sugieren que el sistema de salud está siendo rebasado en su respuesta a una alta frecuencia de enfermedades no transmisibles. En el aspecto social existen condiciones estructurales en México que favorecen la presencia de narcotráfico y su consecuente causa de violencia y consumo de drogas ilegales que podrían estar relacionadas con la frecuencia de muertes violentas y en forma subsidiaria con las causadas por el VIH/SIDA.

Palabras clave: mortalidad evitable, derechohabiencia, regiones socioeconómicas, frontera del norte de México

ABSTRACT

OBJECTIVE: to analyze avoidable mortality between 1998 and 2007 in the border states of Northern Mexico to evaluate, indirectly, the quality of the region's health care services.

METHODOLOGY: the information on mortality provided by the National Health Information System (SINAIS) was analyzed. The unit of analysis was the basic cause of death. The cause was coded in accordance with the ICD-10.Avoidable mortality was classified according to Gomez's death causes catalog. Likewise, an exploratory analysis was conducted which focused on the relationship between avoidable mortality and eligibility and the socioeconomic level of the municipalities in which the deaths took place.

RESULTS :The global rate of avoidable mortality was of 350.2 deaths per 1000 inhabitants in the region. the rates of avoidable mortality by early diagnosis and medical treatment, violence, and HIV/AIDS were 223, 60 and 5 per 1000 inhabitants respectively. These causes of avoidable mortality showed variations between states in terms of magnitude, eligibility and socio-demographic characteristics.

DISCUSSION AND CONCLUSIONS:The population living in the states located in the northern border of Mexico have a very intense epidemiological and sociodemographical dynamics. The results of this study suggest that the Mexican health system is being overcome by the high frequency of non-communicable diseases in this region. In social terms, Mexico has structural conditions that facilitate the development of illegal drugs traffic through the Northern states of Mexico. This could be related to the frequency of violent avoidable deaths and, in a subsidiary manner, in HIV/AIDS deaths.

Key words: avoidable mortality, eligibility, socioeconomic regions, Northern border of Mexico.

RESUMO

Objetivo: Analisar a mortalidade evitável nos estados da fronteira do norte do México entre 1998 e 2007 a fim de avaliar indiretamente a qualidade dos serviços de saúde na região.

Metodologia: Foi analisada a informação sobre mortalidade do Sistema Nacional de Informação em Saúde. A unidade de análise foi a causa básica da defunção codificada segundo a décima revisão da CIE.A mortalidade evitável foi classificada de acordo com o catálogo de causas de morte proposto por Gómez. Fez-se uma análise exploratória da relação entre a mortalidade evitável e a herança dos direitos e o nível socioeconômico dos municípios correspondentes às mortes.

Resultados :A taxa de mortalidade evitável global foi de 350.2 mortes por mil habitantes na região. A mortalidade evitável por diagnóstico e tratamento médico precoce, violência e HIV/AIDS teve taxas de 223, 60 e 5 por mil habitantes, respectivamente, apresentando variações de magnitude, sociodemográficas e por herança de direitos entre estados.

Discussão e conclusões:As populações dos estados da fronteira norte do México caracterizam-se por terem uma dinâmica sociodemográfica e dos serviços de saúde muito forte.Os resultados sugerem que o sistema de saúde está sendo excedido na sua resposta a uma alta frequência de doenças não transmissíveis.No aspecto social existem condições estruturais no México que favorecem a presença de tráfico de drogas, causante de violência e consumo de drogas ilegais que poderiam estar ligadas à frequência de mortes violentas e em forma subsidiária com as causadas pelo HIV/AIDS.

Palavras-chave: mortalidade evitável, herança de direitos, regiões socioeconômicas, fronteira do norte do México.

Introducción

El análisis de la mortalidad constituye una herramienta epidemiológica para el estudio de las condiciones de salud de las poblaciones. En términos de salud pública, el estudio de la mortalidad permite identificar problemas y determinar prioridades de intervención. Tal es el caso del estudio de la mortalidad evitable que se basa en el concepto de que las muertes por ciertas causas no deberían ocurrir ante la presencia de políticas y servicios que atiendan oportunamente las necesidades de salud de la población. El concepto de mortalidad evitable ha tenido diferentes expresiones y orígenes. Desde 1952, Lembcke [1] utilizó estadísticas vitales, entre ellas la mortalidad por apendicectomía en diferentes hospitales y definió lo que entendía por “calidad de la atención médica” en términos de la presencia de personal calificado, equipo adecuado y excelencia técnica de los servicios prestados que se correlacionan positivamente con resultados favorables para los pacientes. Posteriormente en 1976, Rustein y colaboradores propusieron el concepto de “muertes innecesarias y a destiempo” al observar una lista de condiciones en que la muerte no debió ocurrir ante la presencia de atención médica oportuna y efectiva. La atención a la salud fue definida en un sentido amplio pues para lograr una atención oportuna se requería del concurso de diferentes componentes del sistema de salud como personal médico y de salud, infraestructura hospitalaria, recursos para la salud, políticas de salud y la participación del propio paciente. Estos autores identificaron 90 condiciones prevenibles si eran atendidos a tiempo y las que llamaron eventos centinela en salud [2].

Aunque inicialmente se propuso una lista de eventos centinela de mortalidad evitable para su uso internacional, las diferencias entre regiones y países se hicieron evidentes. Por ello desde 1978 en Latinoamérica, Érika Taucher consideraba que la muerte es el resultado de múltiples condiciones lo que suponía reagruparlas según el tipo de intervención que más pudiera actuar para su control. En este enfoque se considera que ciertas causas de muerte pueden considerarse evitables no sólo por la atención médica, sino también por el control de los riesgos ambientales y sociales. De esta manera, la autora estableció las siguientes categorías de muertes evitables: A) por vacunación o tratamiento preventivo; B) por diagnóstico y tratamiento médico precoz; C) por saneamiento ambiental; D) por medidas mixtas que requieren la intervención de los servicios médicos en combinación con medidas más amplias de desarrollo social y política en salud; E) difícilmente evitables; I) mal definidas; y J) otras causas [3]. De acuerdo con Gómez, un problema metodológico en el planteamiento de Taucher lo representa la categoría D sobre causas mixtas donde no queda claro qué tanto influyen las causas evitables por atención médica y cuál es la parte evitable por intervención social. Por ello Gómez desglosa el apartado D de Toucher en las siguientes categorías diferenciadoras: D1) Infecciones de vías respiratorias, D2) Problemas perinatales del embarazo, el parto y el puerperio, D3) Enfermedades propias de la primera infancia, D4) Muertes violentas, D5) Tuberculosis, D6) Problemas carenciales, D7) Problemas hepáticos, D8) Enfermedades relacionadas con el medio ambiente, D9) VIH/SIDA, y D10) Tumores relacionados con el tabaquismo [4].

Los estados de la frontera del norte de México (Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas), han venido experimentando cambios demográficos de importancia donde la presencia de un proceso migratorio de sur a norte que cruza sus demarcaciones geográficas y el desarrollo de la industria maquiladora de exportación, han participado también en el crecimiento de sus poblaciones. Aunque las tasas de crecimiento de la población de los estados del norte de México tienden a disminuir en el tiempo, vemos que en el periodo 1990-2010 su tasa de crecimiento promedio fue de 2,05% en contraste con la tasa nacional que fue de 1,63% [5]. Asimismo, casi una tercera parte (30,2%) de la población de los estados del norte de México se concentra en zonas urbanas en la frontera con Estados Unidos [5]. Se trata ésta de una población cuya fuerza de trabajo está principalmente ocupada en actividades industriales en su variante de maquiladora para la exportación, actividades comerciales y de servicios [6], lo que tiene como consecuencia que una parte importante de la población tenga una cobertura de salud mediante la seguridad social. En el XII Censo de Población y Vivienda realizado en 2010 [7] se reportaba que del total de la población en México, el 64,5% contaba con algún tipo de seguridad social mientras que en la población de los estados del norte de México esa cifra fue de 74%. De la población que contaba con seguridad social en el país, el 48,7% contaba con acceso a los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y 6,7% al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en tanto que esas cifras para la población de los estados de la frontera norte fueron de 64,7% y 6,3%, respectivamente. En total, la seguridad social en esta región cubría el 71,1% de la población en los estados del norte de México, atendiendo el IMSS dos terceras partes del total. El resto de la población es atendida por la Secretaría de Salud Estatal en cada entidad federativa. Como puede verse, se trata de un Sistema Nacional de Salud segmentado donde el IMSS cubre a la mayor parte de la población en México [8]. Asimismo, en los estados de la frontera norte de México ha habido cambios sociales relativos a la presencia del narcotráfico y sus secuelas: violencia y consumo de drogas ilícitas. Estos cambios sociales han permeado los temas académicos [9], literarios [10] y periodísticos [11] que dan cuenta de dicho fenómeno y que podrían estar jugando un papel importante en la mortalidad.

El presente trabajo tuvo por objeto analizar la mortalidad evitable en los estados de la frontera del norte de México en el periodo comprendido entre 1998 y 2007 utilizando la agrupación de evitabilidad propuesta por Gómez a fin de evaluar en forma indirecta la calidad de los servicios de salud que dan atención a esta población.

Metodología

Se realizó un estudio descriptivo para conocer la estructura de la mortalidad evitable de la población de las entidades federativas de la frontera del norte de México (Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas) entre 1998 y 2007. La información sobre la mortalidad se obtuvo de las bases de datos anuales sobre defunciones del Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS) [12]. Se tomó como unidad de análisis la causa básica de cada defunción, codificada según la décima revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIEX).

Debido a que los principales problemas sobre la calidad de la información de la mortalidad en México han sido el sub-registro y la mala clasificación de las causas de muerte [13], se calculó el porcentaje de defunciones sin certificado médico y el porcentaje de defunciones clasificadas en la categoría de “mal definidas”. Además se analizaron los registros que carecían de información complementaria como sexo, edad, nivel de escolaridad, ocupación y lugar de residencia del fallecido. Las correcciones consistieron en la eliminación de los registros que carecían de la información sobre sexo y para los que no tenían información sobre escolaridad, ocupación y lugar de residencia, se distribuyeron proporcionalmente de acuerdo con la tendencia que guardaban los registros que si contaban con dicha información.

Para el estudio de la estructura de la mortalidad evitable se utilizó el catálogo de causas de muerte propuesto por Gómez agrupadas en las siguientes categorías: A) por vacunación y tratamiento preventivo; B) por diagnóstico y tratamiento médico precoz; C) defunciones evitables por medidas de saneamiento ambiental; D) por medidas mixtas con los siguientes subgrupos: D1) infecciones de vías respiratorias; D2) problemas maternos del embarazo, el parto y el puerperio; D3) enfermedades propias de la primera infancia; D4) muertes violentas; D5) tuberculosis; D6) problemas carenciales; D7) problemas hepáticos; D8) enfermedades relacionadas con el medio ambiente; D9) VIH-SIDA; D10) tumores relacionados con el tabaquismo; E) defunciones difícilmente evitables; I) defunciones por causas mal definidas; J) otras causas [4]. Para evaluar la estructura de mortalidad evitable se calcularon las tasas promedio de mortalidad por cada uno de los grupos y subgrupos de evitabilidad y por mil habitantes, con excepción de las categorías E, I y J. Fue necesario calcular las tasas estandarizadas de mortalidad por edad utilizando el método directo.

Para explorar la relación entre la mortalidad evitable y nivel socioeconómico de la población, se utilizó el índice denominado “Regiones socioeconómicas de México”, construido por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática [14]. Dicho índice fue elaborado originalmente con el nombre de “Índice de bienestar” para el que se utilizó información socio-demográfica del XII Censo de Población y Vivienda. Para la construcción del índice se utilizaron 36 indicadores de temas relacionados con educación, salud, vivienda, tamaño de la familia y disponibilidad de bienes y servicios. El índice se dividió en tres categorías de población: a) nivel global para la República, b) nivel de estado y c) nivel de municipio. Además, fue categorizado en 7 niveles con valores que van del 1 (nivel más bajo) al 7 (nivel más alto). Para el presente trabajo se utilizaron las variaciones del índice por municipio dentro de cada estado. Con ello se contrastaron los valores de los índices obtenidos por cada estado con la información sobre muertes evitables para el año 2000, año en que fue elaborado el XII Censo de Población y Vivienda. Con relación a las muertes evitables se construyeron dos categorías, una en que se clasificaron las muertes de interés por contrastar (ejemplo, muertes evitables por diagnóstico y tratamiento médico precoz) y en la otra se concentró la información sobre el resto de las muertes a fin de contrastar sus valores relativos a través de las categorías que tomaba el índice.

El análisis de los resultados se realizó con la hoja de cálculo Excel para la estimación de las tasas de mortalidad, la descripción de la estructura de las muertes evitables y la elaboración de tablas y gráficas. Se utilizó el programa estadístico SPSS versión 15.0 para explorar la relación entre el índice de regiones socioeconómicas de México y las causas de muerte evitables por diagnóstico y tratamiento médico precoz y por muertes violentas. Adicionalmente se realizó un análisis exploratorio entre la derechohabiencia y las muertes evitables por diagnóstico y tratamiento médico precoz, muertes violentas y muertes por VIH/SIDA para el último año del estudio.

Resultados

Se analizaron 826,177 registros sobre mortalidad correspondientes al periodo de estudio. Fueron eliminados 460 registros (0,1%) que no contaban con la información sobre sexo. En el caso de la edad la ausencia de información fue de 0,7%. La magnitud de ausencia de certificado médico fue de 1,8% y el porcentaje de muertes codificadas en el grupo de signos, síntomas y enfermedades mal definidas fue de 1,6%. Del total de defunciones en el periodo estudiado hubo en promedio 136 muertes en hombres por cada 100 mujeres. Este promedio se incrementó en la población comprendida entre 25 y 29 años presentando un índice de masculinidad de 329%. Las menores proporciones de muertes se presentaron en los grupos de edad de 5 a 9 y de 10 a 14 años. Las tasas estandarizadas de mortalidad promedio en el periodo, mostraron una tendencia ascendente que pasó de 3,76 muertes por mil habitantes en 1998 a 4,46 muertes por el mismo denominador en 2007.

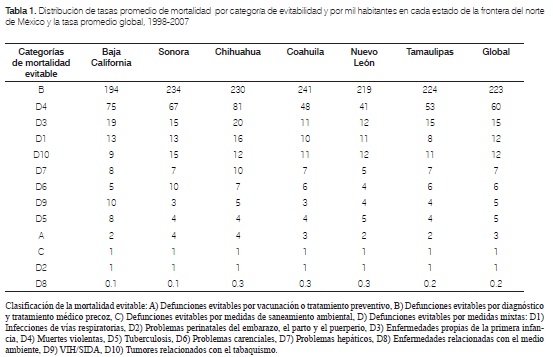

La tasa promedio de mortalidad evitable en el periodo entre 1998 y 2007 fue de 350,2 muertes por mil habitantes. Hubo diferencias por estado siendo la tasa más alta para Chihuahua de 391.3 y la más baja para Nuevo León con 317.3. Al analizar las categorías de “evitabilidad” según el listado de Gómez (4) se observó que la categoría B, correspondiente a las muertes evitables por diagnóstico y tratamiento médico precoz participó en más de la mitad del total de muertes evitables estudiadas (tabla 1). El estado de Coahuila presentó la mayor magnitud con una tasa de 241en la categoría B mientras que el estado de Baja California presentó la menor magnitud de 194, siendo la tasa promedio en los estados de 223 por mil habitantes. En segundo lugar en cuanto a magnitud estuvo la categoría D4 (muertes violentas) con una tasa promedio 60 muertes por mil habitantes siendo los estados de Chihuahua y Baja California los que tienen las mayores tasas con 81 y 75, respectivamente. Las categorías D3 (enfermedades propias de la primera infancia), D1 (infecciones de vías respiratorias) y D10 (tumores relacionados con el tabaquismo), presentaron tasas de 15, 12 y 12, respectivamente. El resto de las categorías presentaron tasas bajas menores a 7 muertes por mil habitantes. Cabe destacar que la categoría D9 (VIH/SIDA) presentó una tasa de 5 muertes por mil habitantes pero muestra que Baja California tiene la mayor tasa con 10 muertes por mil habitantes.

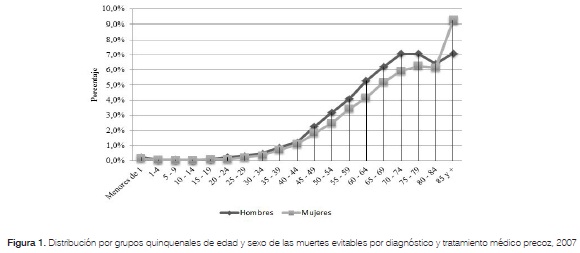

La figura 1 muestra la distribución de la mortalidad evitable por diagnóstico médico precoz, estratificándola por edad y sexo. Podemos observar que la mortalidad empieza a incrementarse a partir del grupo de 30 a 34 años de edad sin mostrar diferencias entre hombres y mujeres. Es a partir del grupo de 45 a 49 años en que los hombres empiezan a morir con mayor frecuencia que las mujeres hasta el grupo de 80-84 años de edad en que se incrementa la mortalidad entre las mujeres.

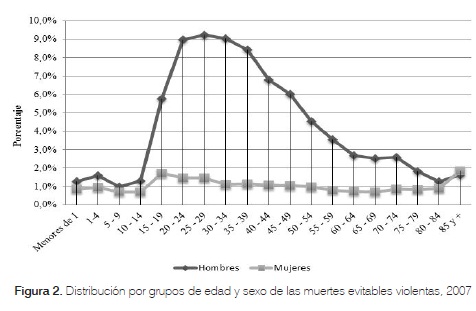

En la figura 2 observamos que la magnitud de las muertes evitables en la categoría D4 (muertes violentas) es mayor en los hombres que en las mujeres en todos los grupos de edad. Sin embargo, las muertes en hombres aumenta a partir del grupo de 10 a 14 años de edad para alcanzar un valor máximo de 9,2% en el grupo de 25 a 29 años de edad, para luego descender paulatinamente. Ello hace un gran contraste con la mortalidad de las mujeres que se mantiene relativamente estable por debajo del 2% a lo largo de los grupos de edad.

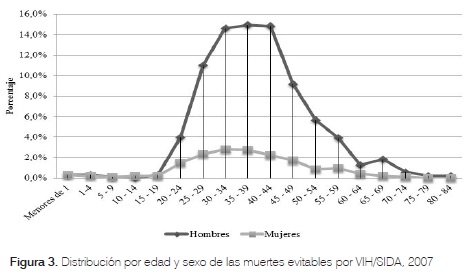

En el caso de la frecuencia de las muertes evitables por VIH/SIDA la figura 3 muestra que tanto en hombres como en mujeres la curva de mortalidad se incrementa a partir del grupo de 15 a 19 años de edad. Sin embargo, en el caso de los hombres la mortalidad aumenta partiendo de valores menores a 1% en ese grupo de 15 a 19 años a 15,9% en el grupo de 35 a 39 años, manteniéndose en ese nivel en el grupo de 40 a 44 años para luego descender hasta corresponderse a la curva de las mujeres en el grupo de 70 a 74 años. Para las mujeres en cambio, la proporción más alta se presentó en el grupo de 30 a 34 años con 2,8%.

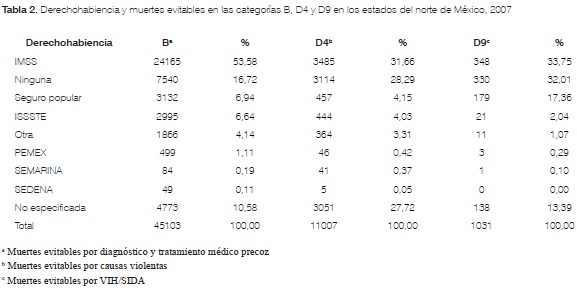

En la tabla 2 se presentan los resultados del análisis de la relación entre la derechohabiencia y muertes evitables en los grupos B, D4 y D9. El IMSS concentra un poco más de la mitad de las muertes evitables del grupo B (53,58%), seguido de la población que no tienen seguridad social (16,72%), el Seguro Popular (6,94%) y el ISSSTE (6,64%), mientras que la categoría de “no especificada” asciende a 10,58%. En relación con las muertes violentas (grupo D4) se observa que aunque el IMSS sigue teniendo la proporción más alta de muertes evitables, aquella solo llega a 31,66%, seguida de la población sin seguridad social con 28,29%, Seguro Popular 4,15%, ISSSTE 4,03% y la categoría “no especificada” asciende a más de un cuarto del total de muertes. Finalmente, los registros de las muertes evitables en el grupo D9 presentaron una derechohabiencia muy similar entre el IMSS y la población no asegurada con 33,75% y 32,01%, respectivamente. En este apartado el Seguro Popular fue registrado en 17,36% y el ISSSTE en solo 2,04% mientras que la categoría “no especificada” ascendía a 13,39% del total de casos.

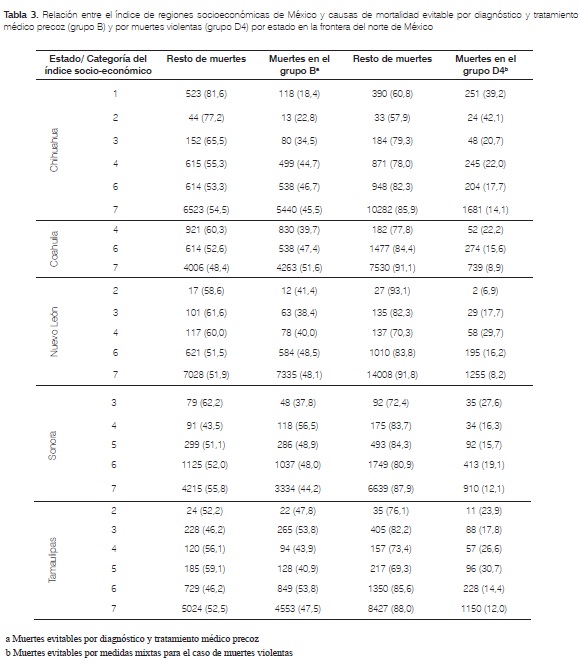

Los resultados del análisis el índice de regiones socioeconómicas de México y las muertes evitables por tratamiento médico precoz (grupo B) y muertes violentas (grupo D4), se presentan en la tabla 3. El estado de Baja California no figura en la tabla porque todos sus municipios quedaron clasificados en la categoría más alta de regiones socioeconómicas. Se encontró una tendencia ascendente en la distribución de los valores relativos de las muertes del grupo B respecto de las categorías de nivel socioeconómico, es decir, conforme se pasa de las categorías de menor a mayor nivel socioeconómico los porcentajes de mortalidad se incrementan. En el caso de las muertes evitables en el grupo D4 ocurre la tendencia contraria.

Discusión

La tasa global de mortalidad evitable para los estados del norte de México en este trabajo fue alta de 350,2 muertes por mil habitantes. Esta tasa no fue homogénea entre los 6 estados analizados pues Chihuahua tuvo la magnitud más alta de 391.3 por mil habitantes mientras que Nuevo León la más baja de 317,3 por el mismo denominador. La mortalidad evitable en la categoría B tuvo una tasa general de 223 muertes por mil habitante que representa el 64% del total de las muertes estudiadas. La tasa más alta de mortalidad evitable en la categoría B por estados se presentó en Coahuila con 241 muertes por mil habitantes y la menor en Baja California con 194 muertes sobre mil. La distribución de la mortalidad evitable en la categoría B fue relativamente mayor en los hombres que en las mujeres a partir del grupo de 50 a 54 años de edad hasta el de 80 a 84 años con diferencias de hasta un punto porcentual. Esta categoría B de evitabilidad comprende diferentes enfermedades crónico-degenerativas como cánceres, enfermedades cardiovasculares y las originadas por diabetes mellitus (ver códigos en la categoría B de la clasificación de Gómez, cita 4: 112-114). En otras palabras, la categoría B de evitabilidad incluye una serie de padecimientos cuya evolución depende de la calidad de la atención médica en los servicios de salud.

Los resultados anteriores reflejan dos situaciones de salud pública en México en relación con el grupo B de muertes evitables. La primera indica que se ha incrementado la frecuencia de enfermedades no transmisibles como causas de muertes. Se ha situado el fenómeno de la mortalidad en el contexto de la transición epidemiológica en México caracterizado por el predominio de las enfermedades no transmisibles con una magnitud de 75% del total de muertes contrastando con las transmisibles con sólo 14% de magnitud. Asimismo, los principales factores de riesgo de mortalidad fueron la concentración alta de glucosa en sangre, un índice de masa corporal alto y la presencia de hipertensión arterial [15, 16]. Por su parte, las encuestas nacionales de salud y nutrición realizadas en México han mostrado que existe una relación significativa entre el incremento de la edad y el incremento de las prevalencias de sobrepeso, obesidad, obesidad abdominal, hipertensión arterial, diabetes mellitus y dislipidemias, en personas adultas a partir de los 20 años de edad [17, 18], características que están en la base del desarrollo de enfermedades no trasmisibles y que en este trabajo se refleja en la distribución de la mortalidad evitable por edad y sexo ya discutida.

La segunda situación de salud pública que muestra este trabajo es la sobrecarga del sistema de seguridad social en México debida la atención de las enfermedades no transmisibles, como la diabetes mellitus y los problemas cardiovasculares por mencionar los más conspicuos, que requieren de una visión preventiva, detección precoz, diagnóstico oportuno y atención médica que ofrezca un tratamiento que retrase la aparición de complicaciones y proporcione rehabilitación oportuna, lo que sobrepasa la capacidad del sistema de salud [16]. Los resultados del presente trabajo mostraron que el IMSS concentra más de la mitad de registros de las muertes evitables en el grupo B con 53.6%. Este porcentaje asciende a 61.6% para el total de las muertes con derechohabiencia (IMSS, ISSSSTE, PEMEX, SEMARINA, SEDENA). En cambio, el Seguro Popular, utilizado como un nuevo instrumento en las reformas al sistema de salud en México [19], concentró a solo 6.9% de muertes evitables en el grupo B. Esto indica que las instituciones de seguridad social, particularmente el IMSS, concentra más de la mitad de los registros de las muertes evitables en el grupo B en un momento histórico en México en que las reformas no han podido resolver los problemas del sistema de salud como son su propiedad segmentaria, baja inversión pública en salud, deterioro de la infraestructura física, carencia de recursos humanos, problemas con el abastecimiento de medicamentos y regulación deficiente del sistema [8, 16, 20-23].

En este contexto llama la atención que la magnitud porcentual de la mortalidad evitable en el grupo B tenga una tendencia ascendentemente respecto a los puntajes del índice de regiones socioeconómicas, es decir, que va de las categorías de municipios de menor nivel socioeconómico al de mayor nivel en los estados analizados. Lo que pudo observarse, poniendo como ejemplo el caso del estado de Coahuila, fue que sus municipios se concentraron en tres categorías del índice. Esta agrupación tiene que ver con las dimensiones demográficas de los municipios. Por ejemplo, fueron clasificados 10 municipios en la categoría 7 del índice, 17 municipios en la categoría 6, y 11 municipios en la categoría 4 [14]. Los promedios de población fueron 166,937 habitantes para la categoría 7; 32,352 habitantes para la categoría 6; y 7,155 habitantes para la categoría 4. Los procesos de urbanización y de concentración de la población en determinadas ciudades de los estados del norte de México han traído como consecuencia cambios importantes en los estilos de vida, entre ellos lo que algunos autores denominan como transición alimentaria [24, 25]. Se ha propuesto que desde la mitad del siglo pasado ha habido cambios en la estructura de la población, en las principales causas de muerte y en la composición de la dieta, lo que ha estado relacionado con un aumento significativo de la urbanización y el trabajo en el sector terciario y en forma paralela mayor disponibilidad de alimentos ricos en grasa y proteínas, una mayor variedad de dieta y mayores oportunidades de consumir alimentos preparados fuera de hogar [26]. Los resultados del presenta trabajo sugieren la hipótesis de que es en los municipios de mayor dinámica socio-demográfica donde se presentan las mayores frecuencias del grupo B de mortalidad evitable estableciendo un gradiente descendente hacia los municipios de menor dinámica.

Las muertes violentas (grupo D4) ocuparon el segundo lugar de importancia en la magnitud de la mortalidad evitable con una tasa global de 60 muertes por mil habitantes que representa el 17% del total de muertes. Este rubro de muertes evitables incluyen las causas de muerte por traumatismos y envenenamientos, síndrome de dependencia al alcohol y dependencia y abuso de drogas. En los últimos años México se ha constituido en un país productor de drogas (heroína, mariguana y metanfetaminas), de tránsito para la cocaína y, como resultado de la creciente disponibilidad de sustancias ilegales y de un entorno social favorable, un país consumidor de drogas, particularmente en los estados del norte de México que funcionan como corredor para el paso de la droga, particularmente para el mercado norteamericano [27]. De los costos sociales, la violencia es la característica dominante entre diferentes grupos de población [28-31]. La presencia de variaciones de muertes evitables por violencia por estados en el norte de México es indicativa de que el fenómeno se ha presentado con mayor magnitud en unos (Chihuahua y Baja California) que en otros (Coahuila y Nuevo León). Además, los resultados mostraron una masculinización de las causas de muertes por violencia, incrementándose a partir de la adolescencia y alcanzando su máximo ápice en la edad de adulto joven (25-29 años de edad). Estos resultados son consistentes con los de un estudio sobre el impacto de la violencia homicida en la esperanza de vida de vida masculina en México entre 2008 y 2010 [32]. Ese estudio mostró que el porcentaje de años de esperanza de vida perdidos debidos a homicidio fue de 20,2 para Baja California, 43,5 para Chihuahua, datos que contrastan en magnitud con 7,2 para Nuevo León, de 7,9 para Coahuila, 12,6 para Sonora y 9,5 para Tamaulipas. Asimismo, en ese trabajo se mostró la distribución por edad de los años de esperanza de vida perdidos por homicidio, en los que la curva se incrementa a partir del grupo de 15-19 años y alcanzan su máximo punto en el grupo de 25 a 29 años para luego descender.

Se destaca que hubo una relación inversa entre las categorías del nivel socioeconómico de los municipios estudiados y la magnitud porcentual de la mortalidad evitable por muertes violentas. Los municipios de menor nivel socioeconómico tuvieron las mayores proporciones de muertes evitables en el grupo D4. Evidencias encontradas en Ciudad Juárez, Chihuahua, muestran que la violencia afecta a la población de menor nivel socioeconómico [33]. Asimismo, la violencia del narcotráfico se ha asentado en los municipios de menor nivel socioeconómico y de menor magnitud demográfica donde existe poca vigilancia policial o está cooptada por las bandas del crimen organizado [11]. Otro indicativo de la relación inversa entre el índice de regiones socioeconómicas por municipio y la mortalidad evitable en el grupo D4, fue la derechohabiencia. Mientras que más de un cuarto de los registros de mortalidad en el grupo D4 no tuvieron ningún tipo de derechohabiencia, las personas con afiliación al imss ascendieron a solo 31,6%. Es decir, la población sin derechohabiencia en México pertenece al nivel socioeconómico más bajo de la sociedad [8].

La presencia del narcotráfico en los estados de la frontera del norte de México no sólo ha generado violencia sino que también ha favorecido el consumo de drogas ilícitas entre la población [34, 35]. Existen evidencias suficientes para sugerir que el incremento en la práctica de la drogadicción en Tijuana y Ciudad Juárez (particularmente la drogadicción intravenosa) ha sido el detonador de la epidemia de infección por el VIH, aun por encima de las prácticas sexuales de riesgo [36-39]. En el presente trabajo podemos observar que la magnitud de la mortalidad evitable por VIH/SIDA, aunque baja, empieza a incrementarse, particularmente en los estados de Baja California y Chihuahua. Estas magnitudes pueden estar influenciadas por las epidemias de infección por el VIH que se han documentado principalmente en las dos ciudades más importantes de México en la frontera con Estados Unidos: Tijuana en Baja California y Ciudad Juárez en Chihuahua. Finalmente vemos que hay una masculinización de la mortalidad evitable en el grupo D9 que alcanza porcentajes de alrededor de 14% en los grupos más jóvenes de edad (30 a 44 años), contrastando con la magnitud de las mujeres que en su pico más alto alcanzó 2,8% en el grupo de 30 a 34 años. Asimismo, casi un tercio de los registros de mortalidad por VIH/SIDA carecen de seguridad social lo que denota que un porcentaje elevado de población de escasos recursos económicos, muere por la evolución de la infección por el VIH tal vez, sin una oportuna atención.

Conclusiones

Los resultados de este estudio muestran que la magnitud de la mortalidad evitable por diagnóstico y tratamiento médico precoz es alta, de más de la mitad del total de las muertes estudiadas, con variaciones importantes entre los estados del norte de México. Esa magnitud sugiere la hipótesis de que el sistema de salud está siendo rebasado en su capacidad de respuesta a una alta frecuencia de enfermedades no transmisibles en la población. La institución del sector salud que tiene la mayor cobertura de la población es el IMSS donde aparece el mayor porcentaje de muertes evitables del grupo B. Se ha recomendado la modernización del sistema de salud en México a través del estudio de la carga de la enfermedad para la identificación de los factores de riesgo conforman el perfil de salud actual. En otras palabras, se debe desarrollar una visión preventiva aunada a una detección precoz para el establecimiento de un tratamiento oportuno a fin de tener efecto en la disminución de magnitud de las muertes evitables por diagnóstico y tratamiento médico precoz. En el aspecto social existen condiciones estructurales en México que favorecen la presencia de narcotráfico y su consecuente causa de violencia y consumo de drogas ilegales que podrían estar afectando principalmente a las capas de menor nivel socioeconómico de la población. Este fenómeno podría estar teniendo efecto en las magnitudes de muertes violentas y en forma subsidiaria en las muertes por VIH/SIDA en la población de los estados del norte de México. El presente trabajo fue un estudio descriptivo de la distribución de las causas de la mortalidad evitable que tiene las limitaciones que impone el propio diseño y la calidad de la información proporcionada por el SINAIS. En ella hubo baja frecuencia en la ausencia de información por edad (0,7%), sexo (0,1%), elaboración de certificado médico (1,8) y muertes mal definidas (1,6%). Sin embargo, no se hizo una ponderación por región geográfica de las causas de muerte en menores de cinco años y de muertes maternas, causas de muerte que en México representan los principales problemas de sub-registro. Asimismo, la magnitud de información no especificada sobre derechohabiencia alcanzó 27,7% en el caso de las muertes violentas, por lo que hay que tomar dichos resultados con cautela.

Referencias

1 Lembcke PA. Measuring the quality of medical care through vital statistics based on hospital service areas: 1. Comparative study of appendectomy rates. Am J Public Health. 1952; 42(3): 276-286. [ Links ]

2 Rutstein DD, Berenberg W, Chalmers TC, Child CG 3rd, Fishman AP, Perrin EB. Measuring the quality of medical care. A clinical method. N Engl J Med. 1976; 294(11): 582-588. [ Links ]

3 Taucher E. Chile, mortalidad desde 1955 a 1975: tendencias y causas. Santiago de Chile, Centro Latinoamericano de Demografía; 1978. [ Links ]

4 Gómez R. La mortalidad evitable como indicador de desempeño de la política sanitaria. Colombia, 1985-2001. Colombia. Medellín: Universidad de Antioquia; 2006. [ Links ]

5 Parra J. Dinámica sociodemográfica en la franja fronteriza México-Estados Unidos y sus implicaciones para la epidemia de influenza A (H1N1). En: Uribe Salas FJ, Parra Ávila J, coordinadores. Salud Pública en la frontera norte de México. Problemas relevantes. México, El Colegio de la Frontera Norte; 2012. [ Links ]

6 Vázquez Delgado B. Elementos para el logro de bienestar. Evidencia de las desigualdades en Piedras Negras. En: Vidaurrázaga R, Coordinador. Restructuración Industrial, Maquiladora y pobreza en Coahuila. México, El Colef/Instituto Tecnológico de Piedras Negras: 2011. [ Links ]

7 INEGI (2010). XIII Censo de población y vivienda 2010. [Internet] [Acceso 03 de marzo de 2014]. Disponible en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/iter/entidad_indicador.aspx?ev=5 [ Links ]

8 Barraza-Lloréns M, Bertozzi S, González-Pier E, Gutiérrez JP. Addressing inequity in health and health care in Mexico. Health Affairs. 2002; 21(3): 47-56. [ Links ]

9 Azaola E. La violencia de hoy, las violencias de siempre. Desacatos. 2012; 40: 13-32. [ Links ]

10 De la O ME, Mendoza E. Narcotráfico y literatura. Desacatos. 2012; 40: 193-199. [ Links ]

11 Martínez S. La frontera del narco. Un mapa conmovedor y trágico del imperio del delito en México. México, Temas de Hoy, 2011. [ Links ]

12 SINAIS. Sistema Nacional de Información en Salud en México [Internet] [Acceso 10 de junio de 2014]. Disponible en: http://sinais.salud.gob.mx/ [ Links ]

13 Lozano R, Murray CJL, Frenk J, Bobadilla JL, Fernández S. El peso de la enfermedad en México: Un doble reto. México: FUNSALUD; 1994. [ Links ]

14 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, e Informática. Regiones socioeconómicas de México 2000 [Internet] [Acceso 10 de mayo de 2014]. Disponible en: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/regsoc/default.asp?s=est&c=11723 [ Links ]

15 Steves G, Díaz RH, Thomas KJ, Rivera JA, Carbalho N, Barquera S, et al. Characterizing the epidemiological transition in Mexico: National and subnational burden of diseases, injuries, and risk factors. PLoS Medicine. 2008; 5(6): e125. [ Links ]

16 Lozano R, Gómez-Dantés H, Garrido-Latorre F, et al. La carga de la enfermedad, lesiones, factores de riesgo y desafíos para el sistema de salud en México. Salud Publica Mex. 2013; 55(6): 580-594. [ Links ]

17 Encuesta Nacional de Salud 2000. La salud de los adultos. México: INSP/Secretaría de Salud; 2003. [ Links ]

18 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006. México, Instituto Nacional de Salud Pública; 2006. [ Links ]

19 Frenk J, González-Pier E, Gómez-Dantés O, Lezana MA, Kanaul FM. Reforma integral para mejorar el desempeño del sistema de salud en México. Salud Publica Mex. 2007; 49(supl 1): S23-S36. [ Links ]

20 Contreras-Loyola D, Reding-Bernal A, Gómez-Dantes O, et al. Abasto y surtimiento de medicamentos en unidades especializadas de atención de enfermedades crónicas en México en 2012. Salud Publica Mex. 2013; 55(6): 618-626. [ Links ]

21 Doubova SV, Ramírez-Sánchez C, Figueroa-Lara A, et al. Recursos humanos para la atención de pacientes con diabetes en unidades de Medicina Familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social. Salud Publica Mex. 2013; 55(6): 607-617. [ Links ]

22 Acosta M, Torres TM, Díaz DG, Aguilera MA, Pozos BE. Seguro Popular, condiciones psicosociales de trabajo y violencia en empleados de una institución de salud en México: Un análisis desde un modelo de los determinantes sociales de salud. Rev. Fac. Nal. Salud Pública. 2013; 31(supl 1): S181-S91. [ Links ]

23 Laurell AC. Health system reform in Mexico. A critical review. Int J Health Serv. 2007; 37(3): 515-535. [ Links ]

24 Popkin BM. Global nutrition dynamics: the world is shifting toward a diet linked with nonconcommunicable diseases. Am J Clin Nutr. 2006; 84(2): 289-298. [ Links ]

25 Ramírez JA, García M, Cervantes R, Rivera M, Zárate F, Mason T, et al. Transición alimentaria en México. An Pediatr. 2003; 58(6): 568-573. [ Links ]

26 Ortiz-Hernández L, Delgado-Sánchez G, Hernández-Briones A. Cambios en factores relacionados con la transición alimentaria y nutricional en México. Gac Med Méx. 2006; 142(3): 181-193. [ Links ]

27 Medina-Mora ME, Real T. El mundo de las drogas en México y el camino por recorrer. Adicciones. 2013; 25(4): 294-299. [ Links ]

28 Grineski SE, Hernández AA, Ramos B. Raising children in violent context: An intersectionality approach to understanding parents' experiences in Ciudad Juarez. Womens Stud Int Forum. 2013; 40: 10-22. [ Links ]

29 Volkmann T, Fraga MA, Brodine SK, Iñiguez-Stevens E, Cepeda A, Elder JP, et al. Drug-scene familiarity exposure to gang violence in a rural farming community in Baja California, Mexico. Glob Public Health. 2013; 8(1): 65-78. [ Links ]

30 Wright MW. Necropolitics, narcopolitics, and feminicide: Gendered violence on the Mexico-U.S. border. Signs (Chic). 2011; 36(3): 707-731. [ Links ]

31 Infante C, Idrovo AJ, Sánchez-Dominguez MS, Vinhas N, González-Vázquez T. Violence committed against migrants in transit: experiences on the Northern Mexican border. J Immigr Minor Health. 2012; 14(3): 449-459. [ Links ]

32 González-Páez GJ, Vega-López MG, Cabrera-Pivaral CE. Impacto de la violencia homicida en la esperanza de vida masculina en México. Rev Panam Salud Publica. 2012; 32(5): 335-342. [ Links ]

33 Hernández AA, Grineki SE. Disrupted by violence: children's well-being and families' economic, social, and cultural capital in Ciudad Juarez, Mexico. Pan Rev Salud Publica. 2012; 31(5): 373-379. [ Links ]

34 Brouwer KC, Case P, Ramos R, Magis-Rodríguez C, Bucardo J, Patterson TL, et al. Trends in production, traffiquing and consumption of methamphetamine and cocaine in Mexico. Substance Use & Misuse. 2006; 41(5): 707-727. [ Links ]

35 Bucardo J, Brouwer KC, Magis-Rodríguez C, Ramos R, Fraga M, Perez SG, et al. Historical trends in the production of illicit drugs in Mexico: Implications for the prevention of blood borne infections. Drug alcohol Depend. 2005; 79(3): 281-293. [ Links ]

36 Viani RM, Perinatal HIV counseling and rapid testing in Tijuana, Baja Califorina. J Acquir Defic Syndr. 2006; 41: 87-92. [ Links ]

37 Maxwell JC, Cravioto P, Galván F, Ramírez MC, Wallisch MS, Spence RT. Drug use and the risk of HIV/AIDS on the Mexico-USA border: A comparison of treatment admissions in both countries. Drug Alcohol Depend. 2006; 82(Suppl 1): S85-S93. [ Links ]

38 Case P, Ramos R, Brouwer CK, Firestone-Cruz M, Pollini RA, Fraga MA, et al. At the borders, on the edge; Use of injected methamphetamine in Tijuana and Ciudad Juarez, Mexico. J Immigr Minor Health. 2008; 10 (1): 23-33. [ Links ]

39 Philbin M, Pollini RA, Ramos R, Lozada R, Brouwer KC, Ramos ME, et al. Shooting gallery attendance among IDUs in Tijuana and Ciudad Juarez, Néxico: Correlates, prevention, and the role of environment. AIDS Behav. 2008; 12(4): 552-560. [ Links ]