Introducción

La lengua está en constante evolución gracias a los hablantes, quienes se apropian de sus componentes morfológicos, fonológicos, semánticos, léxicos, entre otros, con el fin de crear o representar términos de una realidad más próxima a ellos. Por eso, no se puede dejar de lado la formación de nuevas palabras, especialmente a través del proceso de derivación con el empleo de prefijos y sufijos como lo indica Varela (2005).

Al estudiar la tira cómica colombiana Copetín1 pudimos observar la formación de ciertos sustantivos a partir del sufijo -ón; en otras palabras, este sufijo se puede repetir dos o tres veces para crear un nuevo término sin necesidad de agregar un adverbio o un adjetivo que intensifique la idea de la palabra base.

Este fenómeno de repetición, si lo podemos llamar así, nos llevó a plantearnos cómo, por qué, cuándo, en qué condiciones se produce, si es propio del español, entre otros interrogantes. Así, empezamos a indagar, primero sobre el sufijo -ón y encontramos una citación que nos dio una pista; el lingüista Friedrich Hanssen (1913), citando al filólogo Julio Cejador y Fracua, escribe en su Gramática Histórica: "La vocal o es aumentativa en -ón y -ote" (p. 122). Buscamos si las formas con -ote también sufrían el mismo fenómeno de reduplicación y hallamos ciertos ejemplos que lo confirman. Entonces nos preguntamos lo siguiente: ¿Puesto que la vocal /o/ posee un valor aumentativo en estos dos sufijos, es ella quien motiva la reduplicación en español?

Para responder a la pregunta, en la primera parte del siguiente trabajo se estudian los sufijos -ón y -óte, el origen y el empleo de cada uno de ellos; luego se aborda la reduplicación en términos teóricos; esto constituirá un marco y una referencia para la parte siguiente, donde se presentan y estudian las formas de reduplicación que se encuentran en algunas variantes del español. Para la última parte se tendrán en cuenta algunas fuentes escritas como la historieta y la literatura, además de los corpus CREA, y publicaciones en ciertas redes sociales tales como Facebook, Instagram y Twitter.

Metodología

En esta parte se revisan los estudios sobre los dos sufijos con fundamento en los normativos, como el de la RAE (2009), y en los analíticos y descriptivos, como los de David Pharies (2004), Manuel Seco (2005) o Manuel Alvar (1996).

Origen y usos de -ón

El primer sufijo que examinaremos es -ón, puesto que fue el que nos llevó a investigar sobre el tema de este trabajo. Algunos lingüistas ya han estudiado dicho sufijo para explicar su origen diverso y su vasto uso. Así que aquí vamos a plasmar esas reflexiones que nos permitirán adentrarnos en el asunto.

En cuanto al origen de dicho sufijo hay dos teorías: la primera indica que -ón es heredero del latín -o, -onis perteneciente a la tercera declinación (natio, nationis); se usaba para designar a personas a partir de verbos o sustantivos como en bibo, - onis "borracho", del verbo bibo, -ere "beber", con el cual se forman sustantivos aumentativos a partir de verbos y nombres, como dormir > dormilón o borracho > borrachón (Pharies, 2004). La segunda afirma que proviene de la terminación latina -ío, -ionis con el que se forman igualmente sustantivos de origen verbal como quemazón (crematío, -ionis "cremación"), pero que designan una acción que puede ser brusca como en empujar > empujón o bajar > bajón (RAE, 2009). David Pharies (2004) concluye que -ón "representa el producto mixto de la unión del sufijo nominal -o, -onis (cabezón)y del verbal -(t)ío, -ionis (quemazón)" (p. 164); lo que ha hecho que los dos orígenes se hayan confundido con el paso del tiempo, con lo que las acciones se pueden asimilar como aumentativas.

Por otro lado, Hanssen (1913) en su Gramática Histórica no indica con precisión el origen latino del sufijo, pero explica que, en parte, proviene de dicha lengua y que la mayoría de los términos formados con él son nuevos y se derivan tanto de verbos como de sustantivos, como lo confirmarán más tarde Pharies (2004) y la RAE.

Morfológicamente, el sufijo -ón posee dos características: la primera es que puede modificar el género de la base como en cabeza > cabezón. La segunda es que puede presentar una flexión femenina y plural cuando se trata de una característica calificativa como en cabezón > cabezona, cabezones, cabezonas. Gramaticalmente, las palabras formadas con este sufijo son sustantivos, aunque se pueden encontrar ciertas formaciones adjetivales. En términos semánticos, el sufijo -ón presenta varios valores relacionados con sus diferentes usos; de las lecturas adoptadas para este trabajo se desprenden seis:

1) Aumentativo: tal vez el uso más frecuente de este tipo de sufijo para indicar el gran tamaño de un objeto:plato < platón, (RAE, 2009; Hanssen, 1913; Pharies, 2002; Bedel, 1997; Seco, 2005).

2) Agente: derivados de verbos, los sustantivos formados designan la persona que realiza una acción: llorar < llorón, comer < comilón o comelón (Hanssen, 1913; Alemany, 1920; Bedel, 1997).

3) Matiz peyorativo o despreciativo: se les confiere a los sustantivos y adjetivos formados a partir de otros sustantivos o adjetivos un tono negativo: soltero < solterón,fácil <facilón (RAE, 2009; Hanssen, 1913; Bedel, 1997).

4) Exceso o hipertrofia: los sustantivos pueden indicar el aumento de tamaño de una parte del cuerpo: cabeza < cabezón, nariz < narizón (Hanssen, 1913; Bedel, 1997).

5) Acción brusca y rápida: estos sustantivos, que tienen su origen en un verbo, indican que la acción puede ser repentina y violenta: empujar < empujón, resbalar < resbalón, (RAE, 2009; Hanssen, 1913; Pharies, 2002; Bedel, 1997; Alvar, 1996).

6) Numerales: el sufijo añadido a un número indica la edad de una persona: cuarenta < cuarentón (RAE, 2009).

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos decir que independientemente de su uso, el sufijo -ón refuerza la idea expresada por el sustantivo, sea esta positiva o negativa (RAE, 2009). Por consiguiente, este tipo de palabras no necesita un adjetivo, ya que la caracterización se encuentra en la palabra misma. Otra particularidad de -ón es que se puede combinar con otros sufijos como un elemento de conexión para crear nuevas palabras, es así como se puede encontrar en las formaciones siguientes: -arrón, -erón, -ardón, ullón, - urrón, - etón, - achón, - ancón, - alicón, -iflón o -inflón, -ajón, -ejón y -etón como nube < nubarrón; gota < goterón; hombre < hombretón o gordo < gordinflón (RAE, 2009; Pharies, 2004).

Origen y usos de -ote

Sobre este sufijo se encuentra poca documentación y su origen parece un poco obscuro. Por un lado, Hanssen (1913) y Alemany (1920) indican que -ote es de origen francés. Según el Trésor de la Langue Française Interctif (s.f.), el sufijo (-ot, -ot(t)e) proviene del latín -ottu, -otta y es utilizado para formar sustantivos y adjetivos diminutivos en esa lengua a partir de otros sustantivos, adjetivos o verbos como en frérot > frère (hermanito),jeunot > jeune (jovencito) oparlotte >parler (charla); es así como han llegado términos al español tales como "garrote" > garrot, "lingote" > lingot. Por otro lado, Pharies (2004) menciona que el sufijo es un préstamo no culto del catalán como en herejote, pero no nos ofrece más información al respecto2.

Es posible obtener sustantivos y adjetivos a partir de este sufijo: un abrazo < un abrazote o alto < altote y por consiguiente está sujeto a flexión: altote, altota, altotes, altotas. En cuanto a su valor, el sufijo -ote ha sufrido cambios desde sus orígenes, si consideramos lo presentado por Hanssen (1913) y Alemany (1920), ya que ha dejado el uso exclusivo de diminutivos que tiene en francés a formar igualmente aumentativos en español. A partir de esto, veamos cuáles son los diferentes empleos de este sufijo en la lengua española:

1) Aumentativo: como con el sufijo -ón, este es el empleo más recurrente para sustantivos y adjetivos: beso < besote, grande < grandote (RAE, 2009; Hanssen, 1913; Alemany, 1920; Bedel, 1997).

2) Agente: cuando se utiliza con algunos adjetivos que designan características de personas o cosas: bueno < buenote, alto < altote (RAE, 2009).

3) Matiz peyorativo o despectivo: puede indicar la antipatía o una característica ridícula: feo < feote ( RAE, 2009; Alemany, 1920; Bedel, 1997).

4) Matiz apreciativo: cuando se aplica a ciertos adjetivos puede tener un sentido afectivo que agrega una marca de condescendencia o simpatía: grande < grandote, bruto < brutote (RAE, 2009; Bedel, 1997).

Es necesario indicar, como lo precisa la Real Academia (2009), que existen dos interpretaciones en ciertos derivados que emplean -ote: por una parte, expresan tamaño: cabezota "que tiene la cabeza grande", y por otra parte, cuando son lexicalizados designan personas: cabezota "testarudo"; esta doble significación está ligada a la variación geográfica del español.

Al igual que -ón, se puede combinar con el sufijo -aco en maza < mazacote (Alemany, 1920) y tiene una variante en -zote como en camión < camionzote (RAE, 2009).

Teniendo en cuenta los dos apartados anteriores podemos decir que -ón y -ote tienen en común varios aspectos: en cuanto al uso, se utilizan generalmente como aumentativos, aunque también se pueden emplear como diminutivos en ciertos casos, pero esta no es la cuestión que nos interesa ahora. Es posible que formen derivados femeninos como en llorona, cabezona, solterona o cuarentona y grandota, altota ofeota cuando se trata de una caracterización. Otra particularidad es que son sufijos aumentativos apreciativos (Lázaro, 1999; Seco, 1967), lo que da un valor afectivo matizando un término. En fin, el uso de estos dos sufijos es común a todas las variantes del español y estos se presentan especialmente en el registro familiar y popular como lo veremos más adelante. Es así como retomando y adaptando los términos de Jean-Claude Anscombre (2013) en su estudio sobre el sufijo -ón, con la diversidad de empleos que tienen -ón y -ote se puede plantear el problema de su naturaleza semántica. Es decir, que el valor común que poseen es su utilización como aumentativos, y los demás usos no serían más que una derivación del primero, puesto que en todos los demás hay un sentido de exageración, de demasía, algo que se agrega a la palabra inicial.

La reduplicación

Antes de continuar con el análisis de los sufijos se examina el tema de la reduplicación, ya que es la cuestión principal de este artículo. En pocas palabras, la reduplicación es un proceso morfológico (de derivación lexical) por medio del cual una palabra o una parte de la palabra se repite fielmente o con una ligera modificación, creando así un nuevo término con un significado levemente diferente. Ahora bien, este proceso morfológico ha sido estudiado, en particular, por lingüistas estadounidenses como Wilbur (1973), McCarthy (1981), Marantz (1982) y Bell (1983), para explicar cómo se produce dicho fenómeno en ciertas lenguas como las malayo-polinesias, indoeuropeas o utoaztecas.

Wilbur (1973) y McCarthy (1981) exponen las bases teóricas para explicar este fenómeno a partir de observaciones hechas en las lenguas de Oceanía y Asia del sur; la primera estudiando especialmente la fonología y el segundo la morfología. Para Marantz (1982), quien retoma y actualiza las observaciones de Wilbur y McCarthy, la reduplicación se cumple gracias al dispositivo normal de afijación en el que hay dos segmentos: la base o raíz que corresponde a la palabra o una parte de ella y el reduplicante o R que es la parte que se repite, que él llama melodía fonémica. En este sentido se puede describir la reduplicación fonológica y morfológicamente. Así, en la primera se puede hablar de segmentos reduplicados como secuencias de consonantes y vocales o como unidades prosódicas reduplicadas, y en la segunda se trata de una reduplicación de constituyentes lingüísticos como palabras. Es así como la reduplicación es interesante, dado que implica una conexión entre fonología y morfología.

En lo que concierne a la lengua española, son muy pocas las observaciones que existen sobre el tema. La Real Academia (2009) afirma que este fenómeno se presenta en lenguas oceánicas y africanas para expresar pluralidad, pero que en español se utiliza para indicar intensidad. Es así como en la Gramática de la Lengua Española, el tema se aborda para explicar el fenómeno en las estructuras relativas y disyuntivas, como en "Tuviera la idea que tuviera sobre sí misma lo cierto es que [...]" (2009, p. 1799); reduplicando un pronombre en frases de tipo: "Si yo te dijera ti que..." en lugar de "Si yo te dijera que..." (2009, p. 2548); en frases nominales como: "pero para eso lo tiene a Morales" (2009, p. 1249) o en construcciones con adjetivos y adverbios como los ejemplos del párrafo siguiente. Además, la Real Academia menciona que ciertos escritores utilizan una encadenación de afijos para "modular con sutileza la intensificación de alguna propiedad" (2009, p. 628). También precisa que este fenómeno es propio del lenguaje conversacional y se presenta en México, ciertas partes de Centroamérica y de las Antillas, en el Perú y en España.

En un trabajo anterior a la actual Gramática, los lingüistas españoles Francesc Roca y Avelina Suñer (1998) estudian las características morfológicas, sintácticas e interpretativas de la reduplicación léxica (a saber, la reduplicación total), con el objetivo de delimitar gramaticalmente los componentes que la motivan. Aunque en dicho estudio no se indiquen las variantes geográficas en donde se registra el fenómeno, los autores suponen que es un procedimiento que sucede en el español en general.

Adicionalmente, existen dos tipos de reduplicación: una total, que se refiere a la repetición de una palabra o una frase entera, como en tómate todo todo el jarabe o en ella es muy muy inteligente, donde todo y muy son las unidades reduplicadas que "expresan una cuantificación en el habla coloquial" (RAE, 2009). La otra es la reduplicación parcial en la que se repite un segmento de una palabra, como en "Me dio un sedononon, que duela, que duela" (Uribe, 2019).

Sumado a esto, los lingüistas Wilbur (1973), McCarthy (1981) y Marantz (1982) indican que hay ciertas condiciones para que la reduplicación se lleve a cabo: primero se deben tener en cuenta las normas y reglas de cada lengua en cuanto a la formación de la palabra, así como la intención del hablante y el contexto en el que se emplea este proceso. Segundo, en la reduplicación, el reduplicante se repite por lo general solo una vez. Sin embargo, en algunos idiomas, incluido el español como lo veremos más adelante, la reduplicación puede ocurrir más de una vez, resultando en una forma triplicada y no una doble como en la mayoría de la reduplicación; a este fenómeno se le llama triplicación.

Podemos decir que, hasta ahora, solo se ha tratado el tema de la reduplicación total en algunas variantes de la lengua española, si tomamos en cuenta lo expuesto en la Gramática de la lengua española. Por lo tanto, lo que vamos a estudiar aquí es la reduplicación parcial, especialmente con los sufijos presentados al inicio de este artículo, y para ello debemos tener presente que los ejemplos que vamos a mostrar hacen parte del registro familiar y popular. Es necesario indicar que además de ser el sufijo el que se repite, este corresponde a la sílaba tónica, con lo cual vemos que fonología y morfología se asocian en este fenómeno lingüístico. Al respecto, en investigaciones más recientes de Inkelas y Zoll (2005), Pulleyblank (2009) y Saba (2010) se menciona que existe un factor común en cuanto a la reduplicación; es decir, que hay un componente que copia los segmentos para satisfacer las condiciones de forma fonológica y otro componente que duplica la unidad morfosintáctica; tal vez este factor en español sea la sílaba tónica.

Resultados: análisis y discusión

Como lo mencionamos en la introducción, este artículo parte de una citación de Hanssen (1913), quien indica, repetimos, que la vocal /o/ es aumentativo en los dos sufijos estudiados. Esta marca gráfica común es la que nos lleva a preguntamos si es la vocal la que motiva la reduplicación de los aumentativos. Vamos a ver en primer lugar cómo se produce la reduplicación según los ejemplos encontrados.

Ya se indicó que este fenómeno lingüístico es un procedimiento de derivación lexical que permite crear variantes de una palabra con un cierto grado de intensidad. Si adaptamos la teoría de McCarthy (1981) y Marantz (1982) al sistema español, la reduplicación se puede representar a través de un esqueleto con los elementos siguientes: R3 es el reduplicante compuesto por VC, donde Vcorresponde a la vocal y C a la consonante del sufijo S: BASE+R[VC]+S[VC(V)].

Si tomamos como ejemplo los términos noticionón y grandotote, el esquema de duplicación es el siguiente:

Y el de triplicación con noticiononón y gradototote:

Considerando los esquemas o esqueletos anteriores observamos que los dos sufijos presentan el mismo proceso de reduplicación; es decir, la duplicación y la triplicación. Además, el reduplicante pierde el acento gráfica en -ón y en -n-e hay un apócope. Esto último con el fin de conservar la melodía fonémica (compuesta por dos elementos: Vy C) expresada por la amplifícación fonológica presente en la vocal de R.

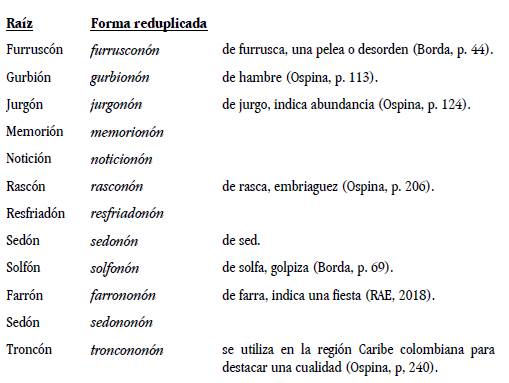

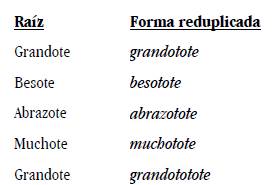

Veamos ahora los ejemplos encentrados son los diferentes corpus. La raíz que presentamos a continuación es la forma ya aumentada con el sufijo- en frente se encuentra su forma reduplicada con una somera descripción del término cuando este hace parte del registro familiar o popular, atendiendo las observaciones de Borda (2009) y de Ospina (2012):

Formas con -ón.

Formas con -ote.

Las primeras muestras escritas de la reduplicación en español aparecen en la historieta colombiana Copetín4 y el primer término memorionón es de 1963 (Figura 1). Del mismo modo, en la historieta salen los otros ejemplos de reduplicación con el sufijo -ón que presentamos arriba. En cuanto al sufijo -ote, unas de las primeras muestras escritas figuran en dos novelas latinoamericanas, encontradas gracias al CREA : El hombre frente a la naturaleza, obra póstuma del escritor venezolano Francisco Tamayo Yepes (1993), y -Por la calle de los anhelos, de la escritora mexicana Jenny E. Hayén 1993). Por otro lado, los ejemplos más recientes que tenemos del uso de la reduplicación están en diferentes publicaciones -e redes sociales particularmente Facebook, Twitter e Instagram.

La formación de estas palabras se realiza de forma espontánea (Varela, 2005, p. 10). Y en cuanto es espontáneo, el término puede poseer una carga afectiva además de ser aumentativo, como lo veremos más abajo en los ejemplos encontrados. Ahora bien, hemos mencionado que la reduplicación en español, cuando es total, se utiliza como un marcador de intensidad, lo que es el caso de las frases relativas y disyuntivas o en las construcciones con adjetivos y adverbios. Sin embargo, en lo que concierne a la reduplicación parcial, hemos percibido en los ejemplos anteriores que su uso cambia según el valor del sufijo. Por supuesto, el marcador de intensidad sigue presente y sumado a esto existe una exageración o un matiz afectivo, entre otros. Entonces, se podría indicar que la reduplicación, que es una forma de derivación lexical como lo mencionamos anteriormente, además de tener un valor de intensidad posee otros valores.

En el ejemplo siguiente (Figura 1), cuando el niño exclama: "¡(...) que 'memorionón' tan macho mi señora!" expresa una exageración; así, el chico evoca el hecho de que la persona que habla tiene una excelente memoria e incluso que su capacidad de recordar ciertos eventos es muy grande:

Lo mismo sucede con farrononón, jurgonón, grandotote y sedonón que expresan el gran tamaño de un objeto (la negrilla es nuestra y la transcripción es fiel a lo publicado en las redes sociales):

(1) Les tengo un "noticionón" ya está abierta la convocatoria de la segunda temporada de La Ruta de La Moda. [...] (Giraldo, 2019).

(2) Para mí eso es ¡un farrononon! (CamilaC, 2017).

(3) Quizá, pero no decimos nada x los senadores, togados que ganan un jurgonon de plata y además nos roban, esos sino quiebran una empresa

(Altius, 2017).

(4) Faltan documentos, y un jurgonon de pruebas (Muelas, 2020).

(5) Que encontraron tirado un prendedor carísimo, de ópalos y alejandrinas, ¡imagínese! Era uno grandotote, de los muchos que tenía (Hayen, 1993).

(6) Por eso es que no me lo creo, que estoy aquí. Yo digo un día de éstos, digo: me voy a despertar y me voy a dar cuenta que al frente lo que tengo es otro edificio grandotote (RAE, s.f. a).

(7) Voy a ir a llenar mi #botilito de agua... tengo un #sedonon #barbaro #deshidratante #exagerado . #efectoarrozchino (Álvarez, 2010).

En los casos siguientes, la reduplicación expresa por un lado el gran tamaño de beso, abrazo y noticia, y por otro lado un matiz afectivo en los dos primeros o una forma exclamativa en el último:

(8) Un besotote a toda la bandita que golpe tras golpe le sigue sonriendo a la vida. Nos hice un meme. Les amo (Mayahuel, 2020).

(9) Muchas bendiciones y éxito, hija. Un abrazotote (Pire, 2017).

(10) ¡Noticionón! Estrategia del capítulo de #innovaciónpública del PND 2018-2022: cumplida. Felicitaciones a este combo de innovadores públicos. cc/ [...] (Cifuentes, 2020).

En cuanto al lenguaje infantil, que es otro matiz de la reduplicación, podemos considerar el siguiente ejemplo:

(11) - ¿En qué caballito te querés venir, en el chiquitico o en el grandotote? - En el chiquitico (RAE, s.f.).

Lo que tienen en común estos ejemplos, tanto los literarios como los de las redes sociales, es que todos pertenecen a lo que se denomina oral representado; es decir, un discurso que es la reproducción exacta de las palabras que han sido pronunciadas; en el ejemplo de la historieta es mucho más evidente puesto que se trata de bocadillos. En otras palabras, el autor restituye la lengua que utilizan los personajes en un texto literario o sus propias palabras como él las diría en una discusión, lo que es el caso de las redes sociales.

En cuanto a las zonas donde se utiliza la reduplicación, es necesario mencionar a Laura Kornfeld, quien en su artículo Notas sobre los sufijos aumentativos en el español de Argentina (2015) indica que -ote se puede duplicar en la variante argentina mientras que el mismo fenómeno con -ón solo se presenta en la provincia de Córdoba. Por el contrario, en México, el Caribe, Colombia y Venezuela la reduplicación de los dos sufijos está presente en el registro familiar y popular como lo muestran los ejemplos citados arriba y como lo corrobora la RAE (2009). Esto nos lleva a pensar que la reduplicación parcial se presenta, en su mayoría, en las variantes del español de América; a lo que añadimos el hecho de que no hemos encontrado ejemplos orales o escritos en la variante española, lo que no indica que el fenómeno no se presente allí.

Conclusiones

Las palabras analizadas muestran que la reduplicación es un recurso lingüístico que se encuentra en ciertas variantes del español para formar nuevos términos sin necesidad de un adverbio de intensidad o de un adjetivo y que tiene un valor aumentativo o de exageración. Se destaca su uso en el registro familiar y popular de manera democratizada gracias a las diferentes redes sociales, por lo menos en los últimos años. Por otra parte, observamos que solo las formaciones reduplicadas con el sufijo -ote permiten la forma femenina, es así como se puede decir grandotote o grandotota cuando se trata de adjetivos que describen una característica, mientras que las formaciones reduplicadas con el sufijo -ón crean sustantivos donde el género femenino es sustituido por el masculino como en sed (la) □ sedón (un) □ sedonón (un).

Después de haber hecho una breve revisión de los sufijos (en la primera parte de este artículo) y un análisis de los ejemplos (en la tercera), la cuestión sobre el factor que motiva la reduplicación sigue presente. Desde un punto de vista semántico, este fenómeno se produce por la necesidad que tiene el hablante de intensificar o matizar una característica. Asimismo, podemos indicar que, con un siglo de diferencia, las observaciones de Hanssen (1913) y de Anscombre (2013) comparten un punto: la vocal /o/ posee una característica específica, ya que teniendo un valor aumentativo, el valor semántico para los otros empleos de los sufijos -ón y -ote proviene del primero. Así, en la reduplicación, que expresa intensidad y aumento en español, el elemento común que se duplica conjuntamente en los dos esqueletos es la vocal, motivando de esta forma la realización del proceso morfofonológico.

Con todo lo anterior, este trabajo pretende abrir nuevas puertas hacia el estudio de la reduplicación en español, con otro tipo de afijos como el diminutivo -ito/a que se puede prestar a dichas formaciones, solo que en este es la vocal /i/ el factor común del reduplicante, lo que llevaría a decir que esta vocal motiva igualmente la reduplicación cuando se trata de diminutivos; por consiguiente, se tendrían que estudiar los elementos comunes entre /o/ e /i/ para explicar por qué estas dos vocales aceptan la duplicación de un sufijo. De hecho, Francisco Tamayo, en El hombre frente a la naturaleza (1993), dice sobre el campesino que

Su lenguaje es objetivo, preciso, ajeno a circunloquios. Sabe matizarlo con modismos llenos de color y de ternura, la cual se expresa en esa sutil gradación de la cantidad y de las magnitudes: poco, poquito, poquitico, poquitiquito, migajita, miselana, jarinita; mucho, muchote, muchotote, requete mucho, un montonón; chico, chiquito, chiquitico, chiquitiquitico, chirriquitico, chiquirriquitico, requete chiquito; grande, grandote, grandotote, grandototote. (1993, p. 52)

En la cita anterior podemos ver, por un lado, una gran variedad de formas reduplicadas; por otro lado, se puede percibir la reduplicación con el sufijo -ito e incluso la del afijo -qui- en chiquirriquitico. Así como una doble reduplicación en poquitiquitico y chiquitiquitico, donde interviene el afijo -qui- acompañando al reduplicante -it-; lo que se podría considerar como un aumento fonológico del reduplicante. Todo esto se produce únicamente con los sufijos diminutivos -ico e -ito.

Es por eso que, si queremos ir más lejos en el estudio de la reduplicación, tendríamos que observar si el fenómeno se presenta en otros sufijos o, de forma más general, en otros afijos. También sería necesario abordar este tema apoyándose en otros ejes de estudio como la comparación con otras lenguas latinas, la lexicología e incluso con la teoría de los cognemas.