Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Accesos

Accesos

Links relacionados

-

Citado por Google

Citado por Google -

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO -

Similares en Google

Similares en Google

Compartir

Innovar

versión impresa ISSN 0121-5051

Innovar v.18 n.32 Bogotá jul./dic. 2008

Claudia Nelcy Jiménez Hernández* & Óscar Fernando Castellanos Domínguez**

* Ingeniera química, magíster en Administración. Profesora, Escuela de Ingeniería de la Organización, Facultad de Minas, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Integrante del grupo de investigación Biogestión y del grupo Innovación y gestión tecnológica. Correo electrónico: cnjimenezh@unal.edu.co

** Ingeniero químico, MSc., MA., Ph.D. Profesor, Facultad de Ingeniería y coordinador del Grupo Interdisciplinario de Investigación y Desarrollo en Gestión, Productividad y Competitividad Biogestión de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Correo electrónico: ofcastellanosd@unal.edu.co

Resumen

La necesidad de que la gestión se especializara y orientara algunas de sus funciones hacia la investigación y el desarrollo ha facilitado un manejo más pertinente de la tecnología y ha contribuido a que la propia gestión tecnológica se consolide como un campo diferenciado de conocimiento, sin desconocer que debe continuar con su proceso de evolución. Con esta investigación se pretende contribuir a ello al evaluar los aportes de los elementos y conceptos biológicos a este campo de la gestión, considerando su alto grado de interacción con otras disciplinas, así como la trascendencia y relevancia que han tenido tales aportes para el progreso de la gestión organizacional. Para tal fin se emplearon técnicas cienciométricas en información procedente de bases de datos, de artículos y memorias de eventos académicos, encontrándose que los avances se han presentado principalmente en países desarrollados, siendo muy escasos en el contexto latinoamericano; así mismo, dichos avances están orientados a la gestión de la producción y soportan el desarrollo actual de la gestión tecnológica y la gestión del conocimiento. Adicionalmente, se identificaron las perspectivas de desarrollo de la relación entre biociencias y gestión tecnológica, enfocadas en tres aspectos: aprendizaje con base en la contribución de la visión sistémica, empleo de analogías y metáforas, y desarrollo de procesos de inteligencia. Finalmente, se plantearon las consideraciones sobre el papel de dicha relación en el contexto de las economías emergentes latinoamericanas.

Palabras clave:

gestión tecnológica, ciencias biológicas, metáfora biológica, cienciometría.

Abstract

Management's need to specialise and orientate some of its functions towards research and development has facilitated more pertinent management of technology and has contributed towards technological management becoming consolidated as a differentiated field of knowledge (without denying that it must continue to evolve). This investigation is aimed at contributing towards evaluating the contribution of biological elements and concepts to this field of management, considering their high degree of interaction with other disciplines, as well as their significance and relevance for organisational management. Scienciometric techniques were thus used on information gleaned from databases from articles and memoirs from academic events, finding that advances have mainly been presented in developed countries, being very scarce in terms of the Latin-American context. Such advances have been orientated towards managing production and supporting current development of technological management and knowledge management. Perspectives concerning the development of the relationship between biosciences and technological management were identified, focusing on three aspects: learning based on the contribution of a systemic vision, using analogies and metaphors and developing intelligence processes. Some considerations are raised about the role of such relationship within the context of emerging Latin-American economies.

Key words:

technological management, biological science, biological metaphor, scienciometry.

Résumé

Le besoin de spécialisation et d'orientation de certaines des fonctions de la gestion vers la recherche et le développement a facilité une utilisation plus pertinente de la technologie et a contribué à la consolidation de la gestion technologique elle-même, en tant que champ différencié de connaissances, sans oublier que celle-ci doit poursuivre son processus d'évolution. Par cette recherche, on prétend contribuer à cette consolidation, dans une évaluation des apports réalisés par les éléments et concepts biologiques sur ce champ de gestion, considérant leur haut degré d'interaction avec d'autres disciplines ainsi que la transcendance et la valeur de ces apports pour le progrès de la gestion organisationnelle. À cet effet des techniques scientométriques en information ont été utilisées, procédant de bases de données d'articles et de mémoires d'événements académiques, déterminant que les progressions se sont présentées principalement dans les pays développées, et très peu dans le contexte latino-américain ; de même, ces progrès sont orientés vers la gestion de la production et supportent le développement actuel de la gestion technologique et la gestion de la connaissance. De plus, les perspectives de développement de la relation entre bio science et gestion technologique ont été identifiées sur trois aspects : apprentissage sur base de la contribution de la vision systémique, emploi d'analogies et métaphores, et développement de processus d'intelligence. Finalement des considérations ont été faites sur cette relation dans le contexte des économies émergentes latino-américaines.

Mots clé:

gestion technologique, sciences biologiques, métaphore biologique, scientométrie.

Resumo

A necessidade de que a gestão se especializasse e dirigisse algumas de suas funções à pesquisa e desenvolvimento, tem facilitado uma gerência mais pertinente da tecnologia e tem contribuído a que a própria gestão tecnológica se consolide como um campo diferenciado de conhecimento, sem ignorar que deve continuar com seu processo de evolução. Com esta investigação pretende-se contribuir para isso ao avaliar as contribuições dos elementos e conceitos biológicos a este campo da gestão, considerando seu alto grau de interação com outras disciplinas assim como a transcendência e relevância que têm tido tais contribuições para o progresso da gestão organizacional. Para tal fim empregaram-se técnicas cienciométricas em informação procedente de bases de dados de artigos e memoriais de eventos acadêmicos, encontrando-se que os avanços têm se apresentado principalmente em países desenvolvidos, sendo muito escassos no contexto latino-americano; da mesma forma, tais avanços estão dirigidos à gestão e sustentam o desenvolvimento atual da gestão do conhecimento. Adicionalmente, identificaram-se as perspectivas de desenvolvimento da relação entre biociências e gestão tecnológica, enfocadas em três aspectos: aprendizagem com base na contribuição da visão sistêmica, emprego de analogias e metáforas, e desenvolvimento de processos de inteligência. Finalmente, se propuseram as considerações sobre o papel de tal relação no contexto das economias emergentes latino-americanas.

Palavras-chave:

gestão tecnológica, ciências biológicas, metáfora biológica, cienciometria.

Introducción

La gestión tecnológica surgió como respuesta a la necesidad de manejar el factor tecnológico con el sentido estratégico que se le ha conferido dentro de la organización. De acuerdo con Linn et ál. (2000) y Martínez (2002), el concepto de gestión tecnológica puede resumirse como la capacidad de la empresa para hacer productivo el conocimiento y la información, sin limitarse a la atención de necesidades respecto a un conjunto de tecnologías específicas, sino que también debe formular y desarrollar estrategias con base en los recursos disponibles, las tecnologías actuales, los mercados futuros y el ambiente socioeconómico, además de responder por la transferencia, los cambios técnicos, la normalización y el control de calidad. Es necesario que las organizaciones manejen el conocimiento que representa la tecnología, lo que implica desarrollar ciertas capacidades cuyo objetivo es asegurar la adquisición, difusión y preservación del conocimiento a través del tiempo en la empresa.

El desarrollo de la gestión tecnológica como campo de aplicación de conocimientos en diversas disciplinas y actividad fundamental para el avance tecnológico de las organizaciones y los países, ha presentado especificidades en el ámbito de las economías emergentes, que no necesariamente coinciden con lo que ha acontecido en los países industrializados. Autores como Bernal y Laverde (1995), Caires (2003), Lichtenthaler (2003), Chiaromonte (2004) y Castellanos y Jiménez (2004), señalan la existencia de varias etapas o generaciones en la evolución de la gestión de tecnología tanto en los países desarrollados como en Latinoamérica (ver figura 1).

Como característica común de la más reciente generación de la gestión tecnológica en el contexto de los países desarrollados y en Latinoamérica, está la capacidad de aprendizaje de las organizaciones a partir de la planeación tecnológica y la descentralización de la toma de decisiones con la participación del personal de diferentes niveles; de esta manera, la gestión tecnológica de última generación se basa en la adquisición y difusión de conocimiento, más allá de la obtención o desarrollo de tecnología, lo cual se había constituido en su pilar durante las generaciones anteriores.

De igual forma, según Jiménez et ál. (2007), las tendencias de la investigación en gestión de tecnología permiten apreciar que en años recientes la gestión del conocimiento ha sido un área de importante crecimiento, tanto en países industrializados como en América Latina. Como consecuencia de ello, y en especial en las naciones desarrolladas, se observa un vínculo cada vez más estrecho entre la gestión tecnológica y las tecnologías de información, las cuales soportan el avance de la gestión del conocimiento y se han visto enriquecidas mediante la imitación del comportamiento biológico en técnicas como los algoritmos genéticos y las redes neuronales.

Lo anterior -sumado al hecho de que la gestión tecnológica per se es interdisciplinaria, y esta condición cada vez toma más fuerza debido a la necesidad de un adecuado manejo de la información de todo tipo como base para la generación de conocimiento y la toma de decisiones-, viabiliza el análisis de la contribución que campos poco tradicionales como las ciencias biológicas pueden ofrecerle, considerando su impacto en la gestión organizacional a través de desarrollos conceptuales como la metáfora biológica y la teoría general de sistemas. Por tanto, el presente artículo tiene como objetivo estudiar la aplicación y pertinencia de los conceptos biológicos en la gestión tecnológica, identificando perspectivas de adopción y planteando consideraciones sobre el papel de dichos conceptos, en especial para las economías emergentes de Latinoamérica.

Metodología

En la primera parte del artículo se hizo una revisión de literatura y se analizaron las principales contribuciones que las ciencias biológicas han hecho a la gestión organizacional a lo largo del desarrollo de las teorías administrativas. Posteriormente, con el fin de identificar los aspectos en los cuales se ha visto complementada la gestión tecnológica a partir de conceptos y elementos de las ciencias biológicas, se hizo un ejercicio de aplicación de técnicas cienciométricas en dos contextos: en el caso de los países desarrollados se tomó la información de los registros de artículos científicos publicados en revistas indexadas en el nivel internacional y accesibles a través de las bases de datos Scopus y ScienceDirect con las que cuenta el Sistema Nacional de Bibliotecas de la Universidad Nacional de Colombia, Sinab. Para Latinoamérica, el análisis se basó en la información obtenida en las memorias de los siguientes eventos: Seminario Latino Iberoamericano de Gestión Tecnológica, Altec: 2001, 2003 y 2005; Simposio de Gestión de Innovación Tecnológica, Sigitec: 2002 y 2004; Congreso Anual de Investigación en Ciencias Administrativas, Acacia: 2002, 2004, 2005 y 2006; Taller Internacional sobre Inteligencia Empresarial y Gestión del Conocimiento en la Empresa Intempres: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2006.

En el caso colombiano se hizo una revisión de la información disponible en la Red Scienti de Colciencias sobre grupos de investigación y en los catálogos bibliográficos de las universidades colombianas disponibles a través del Sinab. A partir de la información anterior se identificaron perspectivas de desarrollo y se plantearon consideraciones sobre el aporte biológico a la gestión tecnológica.

El aporte biológico a la gestión organizacional

En los inicios de las teorías administrativas, estas se caracterizaron por una visión sesgada de la organización, más orientada hacia el área de producción y, por tanto, al incremento de la eficiencia y la productividad, concibiendo al hombre económico como uno de los factores de producción al que debe extraérsele lo máximo. Si bien con Fayol esta visión de la empresa se tornó más global al incluir, además de la técnica, otras operaciones como la administrativa, prevalecía la imagen de sistema cerrado, totalmente aislado y autosuficiente (Dávila, 2001). Aktouf (2001, pp. 240, 241) señala que solo fue a partir de la década de 1930 cuando se evidenció que en las empresas 'había algo humano" con el surgimiento del movimiento de las ciencias de la conducta, resaltando aún más la importancia y profundidad que se le había dado hasta el momento al modelo mecanicista de la organización:

- [Empero,] desde las primeras discusiones (…), quedó bien establecido que una de las mayores debilidades de las teorías de las relaciones humanas, desde su nacimiento, fue considerar a la empresa como algo aislado. (…) Las ciencias del comportamiento organizacional no hablan de entorno si no es para evacuarlo cuanto antes y concentrarse en los tradicionales problemas de tarea, motivación, liderazgo y dinámicas de grupo, concebidos y comprendidos como dependientes de una problemática y una dinámica exclusivamente internas a la empresa.

Papel de la teoría de sistemas y la cibernética

El surgimiento de la teoría general de sistemas a mediados del siglo pasado, encabezada por Ludwig Von Bertalanffy, quien consideró que 'muchos de los principios y conclusiones de algunas ciencias podían tener validez para otras ciencias, cuando se tratan como sistemas físicos, químicos o sociales" (citado en Illera, 1982, p. 16), ocurrió a partir de la elaboración de principios con base en la neurofisiología y la biología, por lo cual se comenzó a entender la organización como un sistema abierto, al igual que los organismos biológicos. Se recurrió a la biología como una fuente nueva de ideas para estudiar e identificar las necesidades organizacionales, ante la crisis de la visión mecanicista (Morgan, 1998).

Los principios generales enunciados en la teoría general de sistemas son aplicables con relativa facilidad en gran variedad de casos, debido a que Bertalanffy procuró la convergencia de diferentes ramas de la ciencia en esta teoría al tomar como base el modelo de los organismos vivos y su analogía con sistemas abiertos de gran complejidad. Su contribución puede ser resumida en los siguientes puntos (Ashby, 1947; Bertalanffy et ál., 1987):

- Observar el mundo como un conjunto de fenómenos individuales interrelacionados en lugar de aislados, en donde la complejidad adquiere interés.

- Demostrar que ciertos conceptos, principios y métodos no dependen de la naturaleza específica de los fenómenos implicados. Todo este bagaje conceptual es aplicable, sin modificación ninguna, a diversos campos de la ciencia, la ingeniería, las artes y las humanidades. De ahí que surjan lazos entre las distintas disciplinas clásicas, que podrán compartir varios principios, conceptos, modelos, ideas y métodos.

- Abrir, a través de investigaciones generales, nuevas posibilidades (principios, paradigmas, métodos) a disciplinas específicas.

La cibernética o ciencia de la comunicación y el control, creada por Norbert Wiener entre 1943 y 1947 (Chiavenato, 2000), complementó notablemente la teoría general de sistemas y la administración, al ahondar en el estudio de los sistemas excesivamente complejos y probabilísticos, entre los cuales pueden ubicarse las organizaciones sociales y productivas, ya que introdujo y aplicó conceptos que permitirían entender el funcionamiento de tales sistemas.

Uno de los principales impactos de la cibernética, que llevaría a su destacado papel en la informatización y la automatización, es la equiparación entre seres vivos y máquinas -cibernéticas-, siendo estas últimas diferentes al concepto clásico que se había utilizado en los inicios de las teorías administrativas, debido precisamente a la existencia de retroalimentación que, definida por el propio Wiener, es el 'control de una máquina con base en su comportamiento real, y no esperado" (citado en Capra, 1998, p. 75). Así mismo, Wiener descubrió que la retroalimentación es un patrón general de vida, aplicable tanto a organismos vivos como a sistemas sociales. Teniendo en cuenta que la estructura de los organismos vivos es de una elevada complejidad, las hipótesis de la cibernética plantean que cualquier otro sistema, ya sea social, industrial o de gerencia, tienden a alcanzar unos niveles altos de complejidad.

Consecuencias de la aplicación de la teoría de sistemas y la cibernética

En la práctica, la implementación de los conceptos de sistemas abiertos en las organizaciones tiene varios puntos clave (Morgan, 1998):

- énfasis en el entorno y en la importancia de una adecuada capacidad de detección y respuesta rápida de la organización a los cambios en este;

- definición de la organización como un sistema con subsistemas interrelacionados y haciendo parte de un sistema mayor, resaltando las relaciones de interdependencia;

- búsqueda y eliminación de las disfunciones potenciales de los sistemas, con el fin de lograr coincidencias en los subsistemas organizacionales (estratégico, de dirección, tecnológico, humano/ cultural, estructural, ambiental), para lo cual se toman en cuenta los diversos principios de la teoría de sistemas[1], como la homeostasis, la entropía, la diferenciación e integración, la variedad obligada, la equifinalidad y la evolución del sistema.

Otras consecuencias de analizar la organización como sistema abierto las plantea Chiavenato (2000), quien señala que su comportamiento es probabilístico (no determinista) tanto por las variables que caracterizan el entorno como por el hecho de estar conformada por personas. Además, indica que la organización solo puede lograr la homeostasis si se cumplen dos condiciones, que dependen del liderazgo y compromiso de quienes la integran: la unidireccionalidad (el sistema continúa orientado hacia el mismo objetivo a pesar de los cambios en el entorno) y el grado de avance respecto al objetivo. Igualmente, el logro de la homeostasis que pretende el sistema debe conciliarse con la búsqueda de adaptabilidad al medio, puesto que la primera conserva el statu quo interno, mientras la segunda lo altera en su interacción con el entorno.

La organización como organismo

Una de las imágenes de la organización descrita por Morgan (1998) es la de las organizaciones como organismos, basándose en el empleo de metáforas que se han concebido históricamente para facilitar la comprensión de la empresa al mostrarla desde una perspectiva única, ya que se relacionan diversos conceptos aplicables a los seres vivos con los procesos organizacionales.

Para Morgan, esta imagen tuvo sus inicios con los estudios de Elton Mayo, Abraham Maslow y demás autores de la escuela de ciencias de la conducta, a través de los cuales se evidenció que las personas trabajan mejor y son más eficaces cuando sus necesidades están satisfechas. Posteriormente, con el movimiento de sistemas, se tomó conciencia sobre el hecho de que la organización (constituida como un sistema de sistemas) no es una isla y que su supervivencia depende de la interacción con su entorno. Derivada de estos elementos está la teoría de la dependencia, que muestra la necesidad de un estado de dirección y organización flexibles cuando los cambios en el entorno -en especial tecnológicos- son continuos y acarrean nuevos problemas (Burns y Stalker, 1950, citado en Morgan, 1998).

Otros autores como Joan Woodward, Paul Lawrence y Jay Lorsch (citados en Morgan, 1998) complementaron esta teoría con sus estudios en diversas empresas, evidenciando la relación entre la estructura organizacional, la tecnología y las condiciones del entorno, siendo necesario que, a mayor turbulencia y desarrollo tecnológico, haya mayor flexibilidad y diferenciación interna.

La metáfora de la organización como ser vivo permite una apertura de pensamiento y la identificación de soluciones creativas para problemas complejos de las empresas. Además, 'recalca la virtud de la forma orgánica de la organización en los procesos innovadores" (Morgan, 1998, p. 61). Empero, esta metáfora tiene la desventaja de conducir a una imagen de organización social concreta, como en el caso de los seres vivos, lo cual es difícil en la práctica, puesto que su estructura y límites muchas veces no son tangibles. Igualmente, no siempre es claro que las organizaciones, como los organismos, tengan una unidad de sus subsistemas que se orientan al mismo fin: es más habitual el conflicto y el trabajo individualista de cada departamento, en búsqueda de sus propios fines sin tomar en cuenta los globales.

Aportes recientes de las ciencias biológicas a la gestión

A continuación se reseñan otros avances conceptuales recientes en torno a la implementación de elementos de las biociencias en la gestión, que deben ser considerados en el marco de la gestión y del direccionamiento de la variable tecnológica, evaluando la viabilidad de su aplicación en casos reales, ya que fundamentalmente corresponden a contribuciones teóricas.

Sistemas autopoiéticos

Los trabajos de Zeleny (1997, 2001, 2006) se enfocan en la autogerencia, la autosostenibilidad y la autonomía, como los tres requisitos de una empresa exitosa y autosostenible. Zeleny se refiere a los nuevos modos organizacionales en donde resulta vital, más que las jerarquías, el establecimiento de un patrón de redes horizontales de agentes autónomos, orientadas a los mercados. Además de su capacidad de autoproducción (autopoiesis), estos nuevos sistemas se comportan como amebas, es decir, son capaces de adaptarse a las circunstancias cambiantes tanto en tamaño, como en forma, funciones e interacciones.

Zeleny entiende los distritos industriales y los clusters, especialmente aquellos conformados por pequeñas y medianas industrias, como sistemas orgánicos con la dinamicidad propia de los seres vivos, por lo cual no pueden ser analizados solo a partir de métodos como el análisis de redes sociales y la teoría de grafos; por tanto, propone un modelo sobre los procesos de producción, renovación y adaptación de estos conglomerados, basado en la autopoiesis de los sistemas vivos.

Biogestión

Este concepto, formulado por Castellanos y Montoya (2001), relaciona la gestión y las ciencias de la vida, enlazándolas en el desarrollo tecnológico y empresarial. En este marco de referencia los autores proponen integrar diferentes aspectos de las teorías administrativas, la tecnología y los conceptos y sistemas de las ciencias biológicas, planteando una forma conceptual interdisciplinaria, y 'con carácter transversal para interactuar y servir como instrumento metodológico y articulador coherente de desarrollos actuales como el biocomercio, la bioprospectiva, la bioética y la bioseguridad, entendidos en contextos estructurados" (p. 12). En este sentido, la biogestión se orienta a las organizaciones que emplean elementos biológicos en sus sistemas productivos, específicamente las empresas biotecnológicas, de tal manera que logren una eficaz gestión de este tipo de tecnologías de gran desarrollo en la actualidad.

La interacción entre gestión y ciencias de la vida está compuesta por el enfoque conceptual y el instrumental; el primero se manifiesta al aplicar cualquier concepto de la biología y áreas afines en el desarrollo de la gestión, mientras el segundo consiste en la aplicación de instrumentos de gestión a los procesos biotecnológicos, como componente esencial de un adecuado paquete tecnológico que integre las tecnologías dura y blanda.

Evolución directa

Es una herramienta dentro de la biotecnología y la ingeniería enzimática para lograr mejores desempeños en la actividad de las enzimas como catalizadores de procesos industriales, a través de la mutación o alteración en la estructura de algunos de los genes de los organismos que las producen. Se establece una relación entre la biología y la teoría organizacional comparando la organización con el organismo, las rutinas con las enzimas, las leyes y procedimientos con los genes y los cambios en los procedimientos con la mutación (Porath, 2003). Estas comparaciones podrían llevar a nuevas estructuras organizacionales y procesos adaptados a nuevos y más exigentes ambientes.

Se busca trasladar a la empresa el proceso biológico de mutación que permite un cambio en determinadas áreas del genoma (colección completa de genes de un organismo), dejando fijas otras partes que no sufren mutación. Así, los mutantes tendrán las mismas características de la parte fija, y solo diferirán en la sección mutada. Una vez se comprueben las ventajas de las nuevas características de los mutantes, podrán ser asignadas a la parte fija original para ser perfeccionada en un proceso evolutivo iterativo.

Hormesis

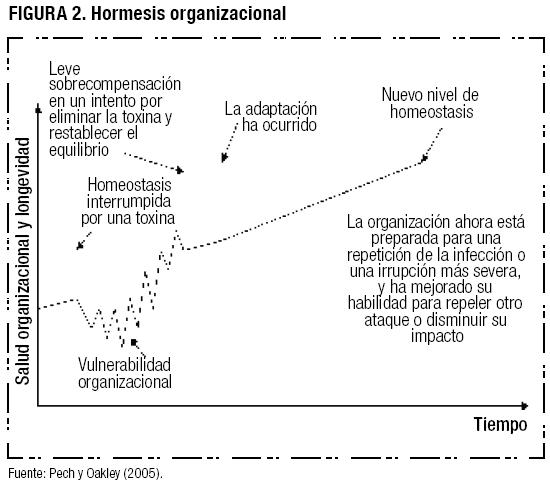

Hace referencia al hecho de que, en bajas dosis, muchas de las toxinas conocidas (así como la radiación) no resultan dañinas sino que, por el contrario, generan efectos favorables en la salud. Al establecer la analogía con la organización, Pech y Oakley (2005) hacen énfasis en el proceso que este fenómeno ocasiona (ver figura 2), donde se afecta el equilibrio (homeostasis), se presenta una leve sobrecompensación ante este cambio, se restablece el equilibrio y la organización logra adaptarse al nuevo entorno.

Incidencia de las biociencias en la gestión tecnológica

Teniendo en cuenta la relevancia de la información y el conocimiento en el actual entorno tecnológico de la organización, la gestión tecnológica, en su más reciente fase de desarrollo, genera y maneja conocimiento para soportar el proceso de toma de decisiones a través de herramientas como los análisis semánticos y la minería de datos o data mining (recuperación inteligente o selectiva de datos). Esta clase de herramientas se ha desarrollado a través de la aplicación de conceptos de otras disciplinas, partiendo del hecho de que el tipo de problemas de alta complejidad (con comportamientos considerados inteligentes) ya han sido resueltos por la naturaleza en el proceso evolutivo, lo cual ha generado una corriente de trabajo enfocada a lograr la apropiación de los métodos de procesamiento biológico (Ortiz y Rojas, 1998). A continuación y como resultado de la aplicación de técnicas cienciométricas (de acuerdo con lo descrito en la metodología) se identifican los aportes de las ciencias biológicas a la gestión de la tecnología en los países desarrollados y en Latinoamérica.

Países desarrollados

El periodo analizado fue enero de 1996-julio de 2006, y los resultados se agruparon en tres categorías que señalan los principales campos en los cuales puede observarse la incidencia de las biociencias en la gestión tecnológica, las cuales se definieron de acuerdo con los términos empleados en las ecuaciones de búsqueda: conceptos biológicos en gestión tecnológica, atributos de la vida aplicados a la gestión tecnológica y procesamiento inteligente de información.

Conceptos biológicos en gestión tecnológica

Los artículos encontrados en esta categoría son relativamente pocos en el periodo analizado (30 en total), sin una tendencia definida en la dinámica de publicación, pero cabe resaltar que en el año 2002 se presentó la mayor cantidad de artículos, que se divulgaron en una sola revista -IEEE Intelligent System and Their Applications-, cuya edición de tal año hizo énfasis en la relación entre las ciencias de la computación y la biología. Otras revistas destacadas son CIRP Annals Manufacturing Technology, Computers in industry, Journal of Intelligent Manufacturing y Proceedings of the ASME Design Engineering Technical Conference.

Entre los autores más destacados en la categoría de los conceptos biológicos aplicados a la gestión tecnológica (ver figura 3) se encuentran los investigadores Ueda, Fujii, Ohkura, Vaario y Hatono de la Universidad de Kobe en Japón, quienes han desarrollado varios trabajos [como Ueda et ál. (1997, 2000, 2001, 2002), Fujii et ál. (2003, 2004) y otros] orientados a los Sistemas Biológicos de Fabricación (Biological Manufacturing System)[2], cuyo modelamiento se inspira en el comportamiento, los atributos y las estructuras de los organismos vivos. Estos sistemas se caracterizan por su habilidad para actuar espontáneamente, por su autonomía, adaptabilidad, aprendizaje y cooperación.

Por su parte, Tharumarajah, Wells y Nemes, de la división Manufacturing Science & Technology, de la Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, Csiro en Australia trabajan alrededor de diferentes tipos de manufactura relacionados con conceptos biológicos (Tharumarajah et ál., 1996, 1998, Tharumarajah, 2003), específicamente con características de adaptabilidad y flexibilidad, proponiendo términos como manufactura biónica (bionic manufacturing), manufactura holónica (holonic manufacturing), concepto que se basa en la cooperación de entidades autónomas, y sistemas fractales de manufactura (fractal manufacturing system), inspirados en la estructura fractal de la proteína [este último tipo de manufactura también es trabajado por Ryu et ál. (2003, 2006)]. Adicionalmente, Vakili y Shu (2001), Hacco y Shu (2002) y Mak y Shu (2004) de la Universidad de Toronto, presentan el concepto de biomimética, que hace referencia a la utilización de analogías biológicas para el diseño en ingeniería.

Atributos de la vida aplicados a la gestión tecnológica

En esta categoría se trabajó con 142 artículos, cuyo pico de publicación ocurrió en el año 2004 con 32 registros, aunque se mantuvo una producción prácticamente constante durante el periodo 1996-2006. En la figura 4 se observa la dinámica de las palabras clave más citadas en este grupo de artículos en el periodo analizado.

Se aprecia en la figura 4 que en el año 2004 las palabras autoorganización, algoritmo evolutivo y algoritmo genético presentan un crecimiento importante, y son las áreas en que se ha dado una mayor continuidad en la publicación de artículos. La autoorganización es abordada por los autores y trabajos ya referenciados de la Universidad de Kobe (Japón). En cuanto a los algoritmos genéticos y evolutivos, los artículos tratan el autoaprendizaje como una de sus características principales.

Otros conceptos biológicos que se identifican en los artículos ubicados dentro de la categoría de atributos de la vida y la gestión tecnológica, se relacionan con la teoría de la evolución, tales como adaptación, equilibrio y selección, empleados en el análisis del cambio tecnológico. Así mismo, los artículos hacen referencia a la tecnología como un sistema complejo adaptativo, a la utilización de algoritmos genéticos adaptativos, al aprendizaje de máquina, y aparece en la literatura el término pronoia organizacional formulado por investigadores del Instituto Tecnológico de Rochester en Estados Unidos (Jassawalla y Sashittal, 1998) para denominar la capacidad de adaptación de las organizaciones que facilite el proceso de transferencia de tecnologías.

Por su parte, los investigadores del Politécnico Di Bari de Italia, Maione y Naso (2001, 2002, 2003, 2004) trabajan en conjunto en un tema denominado agentes inteligentes autónomos en sistemas heterárquicos (en red) de manufactura. Así mismo, Ren et ál. (1997, 1999), Lei et ál. (2000) y Cheraghi et ál. (2004) han escrito artículos relacionados con modelos inspirados en la autoorganización para proveer a los sistemas de manufactura integrados por computador un desarrollo continuo y una capacidad de adaptación al ambiente.

Finalmente, los trabajos de McCarthy et ál. (1997), McCarthy (2003) y Rose-Anderssen et ál. (2005) de la Universidad de Sheffield en el Reino Unido, muestran cómo la ciencia de los sistemas complejos proporciona un marco conceptual para entender el proceso de innovación dentro de las organizaciones; además presentan una interesante clasificación de los sistemas de fabricación inspirada en la teoría de la selección natural y en una rama de la biología que determina las relaciones evolutivas entre los organismos a través de las semejanzas compartidas, denominada cladística.

Procesamiento inteligente de información

En esta categoría se obtuvo la mayor cantidad de artículos: 684 en total. Las temáticas principales que se abordan en estos trabajos se presentan en la figura 5. Se evidencia la dinámica que han tenido las cinco palabras clave de mayor citación en los artículos revisados, notándose que en 2005 la mayoría presentó un aumento significativo en su frecuencia de aparición. Además, se observa una tendencia creciente en temas como algoritmos genéticos, redes neuronales, manufactura flexible y manufactura celular.

Entre los autores más destacados se encuentran L. Choy, W. B. Lee (Hong Kong Polytechnic University) y V. Lo (Honeywell Consumer Products, Hong Kong) quienes han escrito varios artículos relacionados con Sistemas Inteligentes de Gerencia (Choy et ál., 2002a, 2002b, 2003a, 2003b, 2003c, 2004a, 2004b, 2005). Las publicaciones se enfocan en la introducción de sistemas inteligentes en los procesos productivos y organizacionales, los cuales facilitan el manejo de información y soportan la toma de decisiones; por otra parte, se trabaja la inteligencia artificial y se aplica un conjunto de herramientas como los sistemas expertos y los agentes inteligentes a la manufactura, proponiendo de esta manera el término manufactura inteligente.

Se resaltan otros autores como Ip et ál. (2003) con trabajos relacionados con aplicaciones de algoritmos genéticos y redes neuronales, así como Brezonick y Balic (2001) y Brezocnik et ál. (2003, 2004) de la Universidad de Maribor en Eslovenia, quienes manejan el tema de sistemas de manufactura flexible y sistemas inteligentes resaltando características como la autoorganización, la adaptación eficiente y la evolución. Adicionalmente están Mak y Wong (2000), Mak et ál. (2000) y Mak y Shu (2004), que centran sus publicaciones en la utilización de algoritmos genéticos en el diseño, la planeación y optimización de sistemas de manufactura celular.

En general, los artículos que abordan el tema de algoritmos genéticos se orientan a su uso para optimizar procesos de manufactura, planeación y programación de la producción, presentándose una tendencia marcada hacia la utilización de este tipo de algoritmos en el diseño de sistemas de manufactura celular; dichos sistemas corresponden a un nuevo enfoque de la manufactura que se caracteriza por agrupar las máquinas de tal forma que una familia de productos pueda ser procesada en el mismo grupo de máquinas o célula; de esta manera el algoritmo genético es utilizado para reducir al mínimo los movimientos, definir la secuencia de las operaciones, establecer el tamaño máximo de la célula, entre otras aplicaciones.

Los trabajos sobre la aplicación de redes neuronales tratan sobre el diseño y la optimización de los sistemas de manufactura descritos anteriormente, y también sobre el control de calidad en procesos, específicamente la detección de defectos en la manufactura.

América Latina

A partir de la revisión de los trabajos de los eventos mencionados en la metodología, se encontró que en el contexto latinoamericano son muy escasos los desarrollos en torno a las posibles relaciones entre las biociencias y la gestión tecnológica. A continuación se reseñan algunos trabajos que, si bien no presentan una relación explícita entre biología y gestión tecnológica, constituyen una primera aproximación.

En la propuesta de Astudillo (2002) se comparan los sistemas biológicos basados en la selección natural con los sistemas humanos y socioculturales para ejemplificar la evolución de las organizaciones. Las metáforas de la evolución biológica y de la complejidad y el caos sirven para el propósito de describir a la organización coevolutiva, denominada así al considerar que esta cambia a la par de los fenómenos evolutivos de la biología, la economía, la cultura y la tecnología, los cuales, como variables del macroambiente, se desarrollan en forma conjunta. Por tanto, se plantea que las organizaciones tienen que modificar sus principios y su práctica de gestión para que puedan adaptarse a la nueva ola de la información que caracteriza actualmente su entorno.

La ponencia de Velarde (2005) hace referencia a la teoría evolutiva como base en la investigación de la innovación tecnológica de las empresas, para lo cual intenta identificar las características de dicha teoría que puedan ser aplicables al estudio de pequeñas y medianas empresas, Pyme, evidenciando que puede hablarse de dos corrientes o subconjuntos: la biológica y la del cambio técnico, siendo su principal diferencia la innovación. En este sentido, y considerando que el término evolución puede ser usado para diferentes situaciones, ya que además de cambio puede significar aprendizaje, la autora observa que la teoría evolutiva del cambio técnico es la que mejor podría adaptarse para estudiar la innovación en Pyme, considerando, además, que investigadores de las distintas disciplinas que han trabajado en el estudio del progreso tecnológico afirman que el avance tecnológico ocurre a través de un proceso evolutivo, y de ahí han partido varias teorías evolutivas como la teoría del aprendizaje organizacional, la teoría evolutiva del crecimiento, la teoría económica evolutiva, la teoría basada en recursos y capacidades y la teoría evolutiva de la innovación tecnológica (Velarde, 2005).

Los trabajos de Flor y Oltra (2001), Quevedo y Pérez (2001) y Vega et ál. (2005) se enmarcan en el pensamiento evolucionista en el mismo sentido del artículo reseñado en el párrafo anterior, y se centran en el análisis de la capacidad de absorción de las organizaciones, entendida en la economía del cambio tecnológico y en el aprendizaje organizacional como la habilidad de la empresa para reconocer el valor de una nueva información externa, asimilarla y aplicarla con fines comerciales; además, se busca en estos trabajos lograr la medición de dicha capacidad y su efecto en la innovación tecnológica.

Por otra parte, la investigación de Brito y Lascaris (2001) pretende analizar la innovación para determinar las condiciones que la propician empleando diagramas de fases como los utilizados en procesos químicos. Este tipo de diagrama es muy útil en los casos en que el sistema está formado por varios componentes y diversas fases, es decir, cuando se trata de un sistema heterogéneo. Así mismo, los autores recalcan que estos estudios se aplican generalmente a sistemas en equilibrio, aunque pueden ser extendidos a sistemas fuera del equilibrio. Por ello, suponen que el sistema de innovación tecnológica está en equilibrio puesto que sus componentes y fases cambian en intervalos de tiempo muy largos comparados con el periodo de interacción, 'en particular, por tratarse de un proceso que requiere sustentarse en capacidad y desarrollo científico tecnológico -lo cual lo dimensiona en el largo plazo- y en general, por ser un proceso de base sociocultural" (p. 3).

Con este estudio, los autores buscan resaltar la importancia de generar mecanismos de interacción entre las organizaciones y su entorno (otros sistemas), para hacer eficiente la capacidad específica de relacionarse que posee cada uno de ellos. Los volúmenes de innovación que se esquematizan en los diagramas de fases permiten detectar en forma inmediata y visual las capacidades sobre las cuales es necesario trabajar en cada entorno para aumentar las posibilidades de éxito de un proceso innovador.

Por otra parte, cabe mencionar que, luego de consultar la información disponible sobre grupos de investigación de la Red Scienti de Colciencias y los catálogos bibliográficos de 20 universidades colombianas a través del Sistema Nacional de Bibliotecas de la Universidad Nacional, en Colombia tampoco fue posible identificar algún avance respecto a las biociencias en gestión tecnológica.

Perspectivas de desarrollo de la gestión tecnológica con base en las biociencias

La gestión organizacional ha sido complementada por aportes de otros campos, lo cual ha contribuido a entender y mejorar procesos que finalmente redundan en la productividad y competitividad de las organizaciones. La gestión de tecnología también se ha fortalecido por aportes similares, reconociendo la trascendencia de la información y el conocimiento en la más reciente generación de su desarrollo, dada su especificidad y delimitación respecto a otras ramas de la gestión organizacional -sin obviar la necesaria interdependencia y comunicación con las demás áreas y funciones de la empresa-, así como el carácter estratégico del factor tecnológico, que va más allá de las actividades netamente funcionales, centrándose en un enfoque de largo plazo y la orientación de los esfuerzos hacia el logro de los objetivos organizacionales dentro del marco del mejoramiento continuo.

En el caso específico de las ciencias biológicas, si bien el aporte a la gestión global ha estado basado, en la mayoría de los casos, en la metáfora y la analogía biológicas para profundizar conceptualmente en el entendimiento de la organización, cuando se analiza dicha contribución en la gestión tecnológica se observa que no tiene la misma orientación, ya que, por lo general, este tipo de comparaciones e imitaciones del comportamiento de los organismos vivos se toma como soporte para el desarrollo de herramientas y técnicas que hacen posible una mejor operacionalización de este campo de la gestión. Es decir, mientras que el aporte biológico en la gestión organizacional es de carácter conceptual, en la gestión tecnológica es principalmente instrumental. No obstante, puede hablarse de desarrollos conceptuales en torno a términos como manufactura inteligente y sistemas biológicos de manufactura.

En este sentido, con base en los elementos o conceptos biológicos subyacentes, los resultados obtenidos a través del análisis cienciométrico pueden agruparse en tres ítems, que a su vez permiten evidenciar hacia dónde se enfocan las perspectivas de desarrollo del aporte de las biociencias a la gestión tecnológica: aprendizaje a partir de la contribución de la visión sistémica, empleo de analogías y metáforas, y desarrollo de procesos de inteligencia.

Aprendizaje a partir de la contribución de la visión sistémica

En la tercera generación de desarrollo de la gestión tecnológica, la tecnología se encuentra firmemente arraigada a la estructura organizacional y a los objetivos corporativos, ya que se ha integrado de manera sistémica a la empresa y su gestión se constituye en la función a través de la cual el subsistema tecnológico se interrelaciona con los demás subsistemas organizacionales. Así, como en los procesos biológicos -cuya evolución implica crecimiento e incremento de la complejidad-, la característica de dicha interrelación es la transmisión de información. De igual manera, debido al carácter cada vez más complejo de la variable tecnológica, para su adecuada gestión se hace gradualmente más necesario acudir a otros campos de conocimiento; por tanto, la biología se convierte en una opción válida si se toma en cuenta que la evolución social, intelectual y tecnológica es la continuación de la evolución biológica por otros medios (Devezas, 2005).

La influencia de la teoría de sistemas en la gestión tecnológica es directa, puesto que facilita la atención oportuna y en las mejores condiciones de las exigencias de las organizaciones productivas y de los mercados. Como un caso concreto de aplicación de estos principios pueden citarse los sistemas biológicos de manufactura, cuya capacidad de autoorganización y adaptabilidad les permiten responder rápidamente a los cambios propios y de su entorno, como la falla de una máquina o los nuevos requerimientos de los clientes, para lo cual resultan fundamentales las funciones de retroalimentación y homeostasis. La primera asegura el flujo de información que modifica las entradas al sistema a partir de las salidas y de la respuesta de los clientes frente a estas, y la segunda garantiza el retorno al equilibrio del sistema cuando lo anterior sucede o uno de sus componentes se deteriora.

Los procesos de comunicación del subsistema de gestión tecnológica con el resto de la organización favorecen el cumplimiento de las funciones de este, ya que requiere información de los demás subsistemas para realizar diagnósticos tecnológicos e identificar los requerimientos de tecnología junto con las capacidades y competencias disponibles en cada uno de ellos, con el fin de proponer acciones a los subsistemas responsables del direccionamiento estratégico de la organización global. Así mismo, es fundamental la retroalimentación del entorno organizacional, puesto que el subsistema de gestión tecnológica necesita permanentemente información de los mercados, los proveedores de tecnología, la competencia y las políticas de desarrollo tecnológico de los países.

Si bien la gestión tecnológica tiene gran injerencia en el subsistema de producción, por ser la tecnología dura uno de los soportes de los procesos productivos, la perspectiva en cuanto a su papel es su trascendencia a los demás subsistemas de la empresa, interactuando de forma dinámica con cada uno de ellos para hacer de la tecnología (blanda y dura) una fuente generadora de ventajas competitivas. Adicionalmente, la visión sistémica de la gestión tecnológica debe satisfacer la expectativa que en la actualidad tiene una gran cantidad de movimientos y entidades debido a la creciente preocupación por el ambiente, que es la de comprender que los sistemas de producción, como los sistemas vivos, no son lineales sino cíclicos, lo cual implica que no deben generar residuos (Capra, 1998), y conlleva su sostenibilidad. Entonces, la gestión de la tecnología precisa tener dentro de sus prioridades el adecuado manejo y la reutilización de los desechos de cada subsistema en la organización por parte de ellos mismos o garantizar dicho reciclaje en otros sistemas del entorno.

Empleo de analogías y metáforas

El potencial de aplicación de conceptos biológicos en la gestión de la tecnología es amplio, considerando que las tecnologías basadas en computador y, en general, las tecnologías de información han avanzado de forma significativa en este tipo de vínculo, y además constituyen una de las bases del direccionamiento del factor tecnológico en la actualidad, como aspecto fundamental de la toma de decisiones y la gestión del conocimiento. En este sentido, se evidencia la aplicación de una perspectiva incluyente[3] (Holsapple, 2005), que plantea la existencia de límites muy permeables entre la gestión del conocimiento y las tecnologías de información, y atribuye el valor de cada uno de estos factores a la contribución que hace al desarrollo del otro.

Además, como lo afirma Rosenthal (2003), ha surgido una nueva base tecnológica que ha transformado radicalmente la actividad humana y que ha sido llamada la revolución informacional, la cual está asociada a la explosión de capacidades para el manejo, generación, procesamiento, transmisión y presentación de la información, debido a la difusión de las tecnologías de información y comunicación, TIC.

En este sentido y en relación con la visión sistémica de la gestión tecnológica, están las perspectivas de su complementación con las biociencias en lo referente a la función de producción en la empresa, lo cual fue evidenciado en la revisión que se presentó previamente. Una de las razones para lograr esta vinculación es el hecho de que, al igual que los sistemas biológicos, la fabricación de productos involucra procesos y entidades que pueden considerarse como sistemas complejos, como el caso del diseño y la planeación de la manufactura. Mill y Sherlock (2000)[4] indican que ha existido interés en usar analogías biológicas como una ruta para entender e implementar tales sistemas.

Precisamente uno de los mayores impactos de lo biológico en la gestión de la tecnología está en el nivel de la imitación del comportamiento de los organismos para el desarrollo de técnicas que apoyen la gestión. Puede hacerse mención de dos casos concretos: las redes neuronales y los algoritmos genéticos. La optimización de procesos y el diseño de sistemas flexibles e inteligentes de manufactura son áreas en las que más se han empleado estas técnicas y, dada su efectividad y desempeño, podría esperarse que esta directa interacción entre la biología y la gestión tecnológica continúe desarrollándose.

Además, cabe mencionar el aporte hecho por la metáfora de la organización como organismo planteada por Morgan (1998), puesto que toma en cuenta el grado de desarrollo tecnológico de la organización y su capacidad de innovación con relación a un tipo de estructura orgánica y flexible, lo que indica que la gestión de tecnología debe incidir sobre este último aspecto para promover el progreso tecnológico de la empresa.

Otros campos que representan nuevas perspectivas para el progreso de la gestión tecnológica son la aplicación de los conceptos de biomimética, pronoia y evolución directa. El diseño biomimético como una nueva tendencia en el desarrollo ingenieril, cuyo impacto directo está en los sistemas de producción, requiere un conocimiento profundo de la tecnología, amplios conceptos de diseño y de la ingeniería moderna, con base en principios que explican los fenómenos biológicos y su adaptación al diseño de máquinas. Por otro lado, la pronoia organizacional es un concepto recientemente planteado que abre posibilidades para profundizar en su investigación, ya que explora alternativas para que las empresas mejoren su adaptación al entorno a través de procesos más rápidos de transferencia de tecnologías, tomando como base la pronoia como el opuesto a la paranoia, en la cual se buscan opciones a las dificultades en lugar de permitir que estas limiten el desarrollo organizacional.

Por último cabe recordar el concepto de evolución directa, el cual puede enfocarse a la gestión tecnológica puesto que, de acuerdo con su autor (Porath, 2003), el proceso de mutación que implica la evolución directa pretende el surgimiento de nuevas organizaciones y no solamente una modificación interior de la existente, por medio del aprendizaje y la variación de sus rutinas internas, pero sin un cambio de estructura. Por ello, las entidades más interesadas en que la evolución directa ocurra serán aquellas que requieran una transformación externa, que se relacionan con empresas de capital de riesgo y programas de cooperación tecnológica, puesto que este tipo de entidades definen proyectos que son financiados por diversas fuentes y en los que confluyen variados intereses, requiriendo para su desarrollo el establecimiento de una estructura nueva y separada de la organización original.

Como se trata de organizaciones con un factor tecnológico de alto peso en sus estrategias globales, será el subsistema de gestión tecnológica el que deberá encargarse de definir qué características novedosas y mejoradas requiere la nueva organización (mutante) de acuerdo con el ambiente en el que se va a desenvolver, así como las rutinas que la regirán, comenzando por su estructura.

Desarrollo de procesos de inteligencia

Como marco de aplicación de los desarrollos respecto a la contribución de las biociencias a la gestión tecnológica, puede identificarse la idea de inteligencia como atributo deseable en los sistemas relacionados con la tecnología en la organización. Así, se observa el caso de los sistemas inteligentes y la inteligencia artificial para el manejo de información y la toma de decisiones, que se soporta en técnicas como las redes neuronales y los algoritmos genéticos.

El concepto de inteligencia[5] en gestión tecnológica representa una perspectiva de desarrollo bastante importante, tanto en el nivel de las investigaciones ya referenciadas, como en la posibilidad de consolidar sistemas de inteligencia tecnológica en las organizaciones, considerando su fundamento biológico de acuerdo con Maturana y Varela (1990), quienes argumentan que la organización, como sistema social humano, es asimilable a un organismo vivo con elementos de acople simbólico. En este sentido, se evalúa la inteligencia, más que como un factor localizado, como una expresión compleja posible por la operación de un conjunto de aspectos que se superponen por intercambios constantes. Entonces, una organización se comporta de modo inteligente cuando, conforme a condiciones concretas, los diversos elementos que la constituyen la llevan a actuar eficaz y efectivamente. Según Gutiérrez Cuevas (2005), por analogía de la existencia de subsistemas en un organismo vivo, el análisis de la inteligencia en la organización se puede plantear por la interacción compleja de dos subsistemas: inteligencia organizacional e inteligencia productiva, la segunda de las cuales tiene como retos mejorar el proceso productivo, elevar los estándares de calidad, crear y gerenciar bancos de información, promover y estructurar los procesos de innovación y desarrollo, y enlazar el capital intelectual estructural con las estrategias corporativas.

En su última etapa de desarrollo, la gestión tecnológica tiene una fuerte relación con la gestión del conocimiento, por lo cual la implementación del concepto de inteligencia como analogía con los atributos de los seres vivos hace que la empresa se prepare de manera más adecuada para el contexto actual en la economía basada en el conocimiento. En este sentido, Gomes (2000) señala que un sistema de gestión del conocimiento (SGC) no contiene un sistema de inteligencia tecnológica (SIT), ni viceversa; se trata de dos sistemas que se complementan y potencian la utilización de datos, información y conocimiento, puesto que tienen orígenes y objetivos distintos. La existencia de un SGC facilita el funcionamiento de un SIT en la medida en que suministra procesos de almacenamiento, recuperación y difusión interna a través de redes. Como consecuencia puede darse una mejor exploración de los resultados de la inteligencia tecnológica por el ambiente interno. La existencia de un SIT, por su parte, contribuye al funcionamiento de un SGC, ya que organiza y sistematiza la información y los datos provenientes del ambiente externo.

Adicionalmente, el sistema de inteligencia tecnológica gestiona los flujos de información, orientándose al entorno que rodea a la organización y apoya las acciones con carácter anticipativo, mientras que la gestión del conocimiento se encarga de los flujos de conocimientos internos para que sean compartidos dentro de la organización y aprovecha la memoria de la empresa (su pasado). En este sentido, ambos enfoques son complementarios (Nordey, 2000; Escorsa et ál., 2001).

El sistema de inteligencia tecnológica, cuyas bases retoman la esencia de la gestión de tecnología, se caracteriza por su dinamismo y versatilidad. Está basado en tres componentes fuertemente interrelacionados: la implementación de herramientas de gestión tecnológica que manejan información con diferentes atributos, la generación de conocimiento a través de la transformación de datos en información con valor estratégico, y la formulación e implementación de estrategias de desarrollo tecnológico, acordes con las políticas de la organización (Castellanos y Jiménez, 2004; Castellanos et ál., 2005). También debe resaltarse el papel de metodologías novedosas como el Roadmapping tecnológico en este tipo de sistemas de inteligencia, ya que marca su evolución de manera concordante con el desarrollo de la gestión tecnológica, puesto que constituye un área emergente debido a que muchos investigadores de países desarrollados han comenzado a trabajar en este tema (Jiménez et ál., 2007).

Un sistema de inteligencia tecnológica se constituye en una relevante fuente de información para la toma de decisiones estratégicas sobre el factor tecnológico. Al caracterizarse por la flexibilidad, la oportunidad y la generación de conocimiento que redunda en la formulación de estrategias, contribuye al desarrollo óptimo de las funciones de la gestión tecnológica. Por tanto, puede contemplarse la posibilidad de que este tipo de sistemas se complementen con los aportes biológicos a través del empleo de las técnicas para optimización basadas en las biociencias (algoritmos genéticos, redes neuronales), y se fortalezca la perspectiva sistémica en la medida en que, por su permanente y vigilante relación con el entorno, aporte al logro de la homeostasis del subsistema tecnológico en la organización y de la organización como tal. De esta forma, se reforzará su condición de inteligencia, como atributo tomado de los organismos vivos.

Consideraciones sobre el aporte de las biociencias a la gestión tecnológica en economías emergentes

Desde el surgimiento de la gestión de tecnología se han presentado brechas en su evolución entre los países en desarrollo y los industrializados, y en el tema específico del aporte biológico, este trabajo evidenció que en la región latinoamericana no han existido mayores avances, en oposición a lo ocurrido en las naciones desarrolladas. Para Latinoamérica estas brechas representan retos en búsqueda de un avance similar al de dicho contexto, como afrontar la más reciente etapa de desarrollo, caracterizada por la gestión del conocimiento, incluyendo la evaluación de alternativas respecto a la contribución de otros campos para su progreso que se orientan en muchos casos hacia las ciencias biológicas. En los países con economías emergentes de la región, debido al mismo carácter que esta situación les confiere, existen potencialidades mayores y de más fácil explotación para lograr el acortamiento de tales brechas, aprovechando la oportunidad que representa el empleo de elementos biológicos para fortalecer la gestión tecnológica y potencializar los aparatos productivos en búsqueda de una mayor competitividad. Con base en ello, se plantean las siguientes consideraciones respecto a la gestión de tecnología en Latinoamérica y su progreso a partir del aporte biológico, que permitan a las organizaciones de economías emergentes, como la colombiana, afrontar los retos impuestos en la actualidad por la llamada era del conocimiento.

Capacidades en investigación en Latinoamérica

La primera consideración que debe hacerse es respecto a la potencialidad de los países latinoamericanos para investigar y avanzar en el desarrollo de la gestión de la tecnología. Jiménez et ál. (2007) evidenciaron que en la región existen temáticas crecientes como la gestión del conocimiento y la gestión de la innovación, que siguen tendencias similares a las de las naciones industrializadas, e identificaron países con dinámicas importantes en gestión tecnológica como Brasil, México y Colombia, junto con la progresiva inclinación hacia el trabajo en redes y la cooperación internacional en las investigaciones realizadas. Esto permite afirmar que son elevadas las capacidades de las economías emergentes en Latinoamérica para profundizar en el avance de la gestión tecnológica tomando elementos de las biociencias, y que seguramente es en el entorno académico en donde tales desarrollos pueden surgir como parte de su ethos. No obstante, es fundamental que el sector productivo se involucre y financie estos trabajos, puesto que en últimas será su directo beneficiario, si se considera que, como ya ha sido comentado, los avances más importantes en este campo en los países industrializados se relacionan con los procesos de manufactura.

Innovación como proceso evolutivo

Al revisar los trabajos detectados en esta investigación relacionados con el aporte biológico a la gestión tecnológica en Latinoamérica, se encontró que varios de ellos se orientan hacia la implementación de conceptos de la teoría de la evolución al proceso de innovación. Al respecto, cabe considerar que, como lo afirma Martiarena (2003), la dimensión regional es esencial por la conexión entre aprendizaje, cooperación e innovación, proceso eminentemente social que necesita de la interrelación entre personas y entorno; de igual forma, es fundamental debido a los vertiginosos cambios económicos, fruto de las cíclicas crisis en Latinoamérica, y también a los avances tecnológicos. La identidad cultural, el sentido de pertenencia y la proximidad geográfica son potentes factores para fomentar los intercambios intelectuales, comerciales y financieros que conducen a la innovación. Por lo anterior, resulta fundamental para Latinoamérica continuar con la profundización de estas investigaciones, con el objetivo de facilitar el entendimiento del proceso de innovación en este contexto y generar nuevos mecanismos a través de los cuales las organizaciones y los países consoliden sistemas de innovación como base para la promoción de desarrollos pertinentes a la realidad de las economías emergentes y que se orienten a minimizar las brechas con los países industrializados y a disminuir la dependencia tecnológica.

Visibilidad de los desarrollos

Los avances que se presentan en el contexto de los países desarrollados en cuanto al tema de biociencias y gestión tecnológica se basan en la generación de técnicas y herramientas a partir de los conceptos biológicos para optimizar procesos y asignar características a los sistemas productivos que les permita desempeñarse de una manera inteligente. Si bien en las economías emergentes de América Latina son pocos los reportes encontrados sobre desarrollos similares, esto no indica que no se haya trabajado en el tema, ya que estos resultados pueden haber sido publicados por otros medios (por ejemplo, en revistas científicas y tecnológicas que no se encuentran disponibles en las bases de datos consultadas)[6]. Esto permite hacer una primera consideración relativa a la visibilidad de los desarrollos de la región, puesto que es la única forma posible de garantizar su divulgación y validación por la comunidad científica y tecnológica en el nivel mundial. Adicionalmente debe tomarse en cuenta que, de acuerdo con el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, OCyT (s.f.), desde el proceso de producción del conocimiento hasta su divulgación a través de las revistas, existe un camino donde al contenido científico se le agrega valor que se identifica como visibilidad. Esta, por su parte, presupone la calidad, es decir que existen normas mínimas de sanción para lograr integrarse al circuito de la distribución[7].

Pertinencia de las investigaciones

Una consideración adicional sobre el punto planteado en el párrafo anterior se refiere a que, precisamente por las especificidades de los países de la región y de sus organizaciones, el desarrollo de la gestión tecnológica no necesariamente debe orientarse hacia el logro de avances como los evidenciados en los países industrializados, por lo cual es imprescindible que la gestión y sus desarrollos se apropien de forma crítica, es decir, evaluar con ojo avizor los requerimientos endógenos así como la posibilidad de adaptación de los avances exógenos a las condiciones existentes, siempre en búsqueda de innovaciones y generación de conocimiento.

Papel de los sistemas de inteligencia tecnológica

Finalmente se resalta el papel de los sistemas de inteligencia tecnológica en la más reciente etapa de desarrollo de la gestión de la tecnología, que permiten una integración dinámica de diferentes herramientas para la generación de conocimiento, cuya base, en parte, es el concepto biológico de inteligencia. En varios países de Latinoamérica el tema ha sido muy trabajado [ver, por ejemplo, Rodríguez y Valdés (2003), Castellanos y Jiménez (2004) y Ortega et ál. (2005)], lo cual puede constituirse en una fortaleza de la región, sin desconocer que los líderes mundiales son autores como Lichtenthaler (2003, 2004) y Savioz (2004), ambos de Suiza.

Pie de página

[1] La homeostasis hace referencia a la capacidad del sistema de autorregularse y mantener su estabilidad y estado de equilibrio, lo cual logra a través de la retroalimentación. La entropía es la tendencia de un sistema cerrado a perder energía, que lo lleva al desgaste y finalmente al caos. El principio de diferenciación e integración se relaciona con el hecho de que un sistema contiene subsistemas, los cuales se especializan (se diferencian), por lo cual se requieren otros subsistemas que garanticen la integración para mantener la unidad global. El principio de variedad obligada señala que los mecanismos internos reguladores de un sistema deben ser tan diversos como el entorno en el cual están intentando vivir. La equifinalidad de los sistemas se asocia con la idea de que existe gran variedad de rutas para llegar al mismo fin, debido a la flexibilidad de los sistemas abiertos. La evolución del sistema es su capacidad de avanzar hacia formas más complejas como respuesta a su entorno (Morgan, 1998).

[2] En Japón se ha creado un grupo (integrado por Fuji, Fujitsu, Honda, Komartsu, Sony y las universidades de Kobe y Kyoto) que lidera un proyecto sobre Sistemas Biológicos de Fabricación, BMS, con el objetivo de investigar la utilidad de imitar, dentro de un sistema de manufactura, la autoorganización y la optimización evolutiva de un sistema biológico. En este proyecto el sistema de manufactura se toma como un organismo que puede responder a estímulos externos y crear productos, y que además contiene 'información genética" que lo describe (Mill y Sherlock, 2000).

[3] En contraposición a la perspectiva excluyente, que señala la profunda diferencia entre conocimiento -como fenómeno eminentemente humano y social- y tecnología, o la perspectiva de identificación, la cual considera que la gestión de la información y la del conocimiento son prácticamente intercambiables (Holsapple, 2005).

[4] Estos autores analizaron las analogías del modelamiento de productos como proceso evolutivo, la visión de la empresa y la fabricación en un contexto evolutivo, junto con los sistemas de manufactura como sociedades de insectos, encontrando que son limitadas ya que no aportan explicaciones completas. Sin embargo, concluyen que la aplicación de técnicas biológicamente inspiradas como los algoritmos genéticos y el crecimiento biológico simulado son útiles en el diseño de productos y la planeación de la producción.

[5] Más allá de ser un conjunto de capacidades que interactúan entre sí, la naturaleza de la inteligencia debe referirse a los procesos mediante los cuales se reúne y utiliza información para resolver problemas y adquirir conocimientos. Snow (1988) señala que la sola presencia de capacidades o destrezas puede que no garantice la existencia de inteligencia, ya que la interacción de ciertos aspectos como el pensamiento basado en el conocimiento, la aprehensión de la experiencia, el esfuerzo adaptativo, el razonamiento analítico, la capacidad de descubrir o crear problemas interesantes de resolver y el aprendizaje idiosincrásico, son elementos indispensables. Castellanos (2007) propone interpretar la inteligencia como un proceso en el cual se obtiene información aplicable a un problema o a una situación, que posteriormente debe ser comprendida y asimilada para su transformación en conocimiento útil y pertinente, teniendo en cuenta factores socio-ambientales, para generar toma de decisiones y acciones concretas.

[6] En Latinoamérica es común que esto ocurra. Las características generales de las revistas de la región son, según Suter (citado en Alonso y Reyna, 2000): su difusión escasa; los trabajos en muchos casos no son analizados por las revistas de índices y resúmenes, por lo cual su contribución al conocimiento internacional de las investigaciones científicas realizadas en la región es muy limitada. La calidad editorial no responde a los estándares internacionales. Falta una selección rigurosa de los trabajos recibidos por parte de árbitros de reconocido nivel. Su aparición es irregular, no se cumple con la periodicidad enunciada. Las tecnologías más recientes, a cuyo uso las obliga un mercado altamente competitivo, suelen no estar al alcance inmediato de los editores, que cuentan con recursos modestos.

[7] Sin embargo, en el circuito internacional de circulación de las revistas, estas normas han sido elaboradas teniendo en cuenta las características de las revistas internacionales importantes que han logrado conciliar intereses de tipo científico con intereses de tipo comercial, revistas que están soportadas por el nombre de instituciones académicas o científicas de reconocimiento internacional, con editores profesionales y especialistas en mercadeo. En su mayoría, están escritas en inglés (OCyT, s.f.).

Referencias bibliográficas

Aktouf, O. (2001). La administración: entre tradición y renovación. Cali: Artes gráficas del Valle. [ Links ]

Alonso, J.& Reyna, F. (Eds.) (2000). 8ª Reunión sobre Revistas Académicas y de Investigación: las revistas científicas latinoamericanas: su difusión y acceso a través de bases de datos. México: Dirección General de Bibliotecas, Universidad Nacional Autónoma de México. [ Links ]

Ashby, W. R. (1947). Principles of the self organizing systems. New York: Springer. [ Links ]

Astudillo, M. X. (2002). La organización coevolutiva. VII Congreso Anual de la Academia de Ciencias Administrativas, Acacia, México. [ Links ]

Bernal, C. & Laverde, J. (1995). Gestión tecnológica. En: Proyecto de modernización de las PYMEs. Bogotá: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA . [ Links ]

Bertalanffy, L. v., Ashby, W. R. & Weinberg, G. M. (1987). Tendencias en la Teoría General de Sistemas. Madrid: Alianza. [ Links ]

Brezocnik, M., Kovacic, M. & Ficko, M. (2004). Prediction of surface roughness with genetic programming. Journal of Materials Processing Technology, 157-158, 28-36. [ Links ]

Brezocnik, M. & Balic, J. (2001). A genetic-based approach to simulation of self-organizing assembly. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 17(1-2), 113-120. [ Links ]

Brezocnik, M., Balic, J. & Brezocnik, Z. (2003). Emergence of intelligence in next-generation manufacturing systems. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 19(1-2), 55-63. [ Links ]

Brito, P. & Lascaris, T. (2001). El diagrama de fases de la innovación tecnológica. IX Seminario Latino Iberoamericano de Gestión Tecnológica, Altec, Costa Rica. [ Links ]

Caires, G. (2003). Evolución de la disciplina de gestión tecnológica. São Paulo: SELA . [ Links ]

Capra, F. (1998). La trama de la vida. Una nueva perspectiva de los sistemas vivos. Barcelona: Editorial Anagrama. [ Links ]

Castellanos, O. & Jiménez, C. (2004). Importancia de la inteligencia en la gestión tecnológica de las organizaciones contemporáneas. XXIII Simposio de Gestión de la Innovación Tecnológica, Curitiba, Brasil. [ Links ]

Castellanos, O. & Montoya, A. (2001). Biogestión. Innovar, 18, 87-98. [ Links ]

Castellanos, O., Rosero, J., Torres, L. M. & Jiménez, C. (2005). Aplicación de un modelo de inteligencia para definición de estrategia tecnológica en diferentes niveles de complejidad institucional. XI Seminario Latino Iberoamericano de Gestión Tecnológica, Altec, Brasil. [ Links ]

Cheraghi, S. H., Sheelavant, R. R. & Liu, W. (2004). Adaptive process planning in discrete parts manufacturing environment, IIE Annual Conference and Exhibition 2004. [ Links ]

Chiaromonte, F. (2004). From R&D to strategic technology management - Evolution and perspectives. Telektronikk, 2, 33-41. [ Links ]

Chiavenato, I. (2000). Introducción a la teoría general de la administración. México: Mc- Graw-Hill. [ Links ]

Choy, K. L., Lee, W. B., Lau, H. C., Lu, D. & Lo, V. (2004a). Design of an intelligent supplier relationship management system for new product development. International Journal of Computer Integrated Manufacturing, 17(8), 692-715. [ Links ]

Choy, K. L., Lee, W. B., Lau, H. C. & Choy, L. C. (2005). A knowledge-based supplier intelligence retrieval system for outsource manufacturing. Knowledge-Based Systems, 18(1), 1-17. [ Links ]

Choy, K. L., Lee, W. B. & Lo, V. (2002a). Development of a case based intelligent customersupplier relationship management system. Expert Systems with Applications, 23(3), 281-297. [ Links ]

Choy, K. L., Lee, W. B. & Lo, V. (2003a). Design of an intelligent supplier relationship management system: a hybrid case based neural network approach. Expert Systems with Applications, 24(2), 225-237. [ Links ]

Choy, K. L., Lee, W. B. & Lo, V. (2003b). An intelligent supplier relationship management system for selecting and benchmarking suppliers. International Journal of Technology Management, 26(7), 717-742. [ Links ]

Choy, K. L., Lee, W. B. & Lo, V. (2004b). Development of a case based intelligent supplier relationship management system - Linking supplier rating system and product coding system. Supply Chain Management, 9(1), 86-101. [ Links ]

Choy, K. L., Lee, W. B. & Lo, V. (2002b). An intelligent supplier management tool for benchmarking suppliers in outsource manufacturing. Expert Systems with Applications, 22(3), 213-224. [ Links ]

Choy, K. L., Lee, W. B. & Lo, V. (2003c). Design of a case based intelligent supplier relationship management system the integration of supplier rating system and product coding system. Expert Systems with Applications, 25(1), 87-100. [ Links ]

Dávila, C. (2001). Teorías organizacionales y administración. Enfoque crítico. Bogotá: Mc-Graw-Hill. [ Links ]

Devezas, T. (2005). Evolutionary theory of technological change: state-of-the-art and new approaches. Technological forecasting and social change, 72, 1137-1152. [ Links ]

Escorsa, P., Maspons, R. & Ortiz, I. (2001). Las unidades de Inteligencia/Conocimiento en el Diseño de Políticas Científicas y Tecnológicas. IX Seminario Latino-Iberoamericano de Gestión Tecnológica, Altec, México. [ Links ]

Flor, M. & Oltra, M. (2001). Influencia de las capacidades de absorción sobre las actividades innovadoras. IX Seminario Latino Iberoamericano de Gestión Tecnológica, Altec, Costa Rica. [ Links ]

Fujii, N., Hatono, I. & Ueda, K. (2004). Reinforcement learning approach to self-organization in a biological manufacturing system framework. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, 218(6), 667- 673. [ Links ]

Fujii, N., Hatono, I., Vaario, J. & Ueda, K. (2003). A study on development of line-less production system using self-organization. Seimitsu Kogaku Kaishi/Journal of the Japan Society for Precision Engineering, 69(6), 820-824. [ Links ]

Gomes, C. (2000). Gestâo da Informaçao Tecnologica. Brasil: Ministerio de Educación. [ Links ]

Gutiérrez Cuevas, C. (2005). Gestión del conocimiento en práctica. Bogotá: Editorial Albricias. [ Links ]

Hacco, E. & Shu, L. H. (2002). Biomimetic concept generation applied to design for remanufacture. Proceedings of the ASME Design Engineering Technical Conference, 3, 239-246. [ Links ]

Holsapple, C. (2005). The inseparability of modern knowledge management and computer- based technology. Journal of knowledge management, 9(1), 42-52. [ Links ]

Illera, E. (1982). Anatomía y fisiología de la organización. Bogotá: Universidad de la Salle. [ Links ]

Ip, W. H., Huang, M., Yung, K. L. & Wang, D. (2003). Genetic algorithm solution for a risk-based partner selection problem in a virtual enterprise. Computers and Operations Research, 30(2), 213-231. [ Links ]

Jassawalla, A. R. & Sashittal, H. C. (1998). Accelerating technology transfer: Thinking about organizational pronoia. Journal of Engineering and Technology Management- JET-M, 15(2-3), 153-177. [ Links ]

Jiménez, C., Castellanos, O. & Fonseca, S. (2007). Gestión tecnológica: de un enfoque tradicional a la gestión del conocimiento. Consideraciones y retos para Latinoamérica. XII Seminario Latino Iberoamericano de Gestión Tecnológica, Altec, Argentina. [ Links ]

Lei, L., Wang, W., Ren, S. & Liu, W. (2000). Research of supply chain decision supporting system based on self-organization. Proceedings of the World Congress on Intelligent Control and Automation (WCICA ). [ Links ]

Lichtenthaler, E. (2003). Third generation management of technology intelligence processes. R & D Management, 33(4), 361-375. [ Links ]

Lichtenthaler, E. (2004). Technological change and the technology intelligence process: a case study. Journal of Engineering and technology Management, 21, 331-348. [ Links ]

Linn, R. J., Zhang, W. & Li, Z. Y. (2000). An intelligent management system for technology management. Computers and Industrial Engineering, 38, 397-412. [ Links ]

Maione, B. & Naso, D. (2001). Evolutionary adaptation of dispatching agents in heterarchical manufacturing systems. International Journal of Production Research, 39(7), 1481-1503. [ Links ]

Maione, G. & Naso, D. (2002). Adaptation of multi-agent manufacturing control by means of genetic algorithms and discrete event simulation. Proceedings of the IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics. [ Links ]

Maione, G. & Naso, D. (2003). A genetic approach for adaptive multiagent control in heterarchical manufacturing systems. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics Part A: Systems and Humans, 33(5) 573-588. [ Links ]

Maione, G. & Naso, D. (2004). Modelling adaptive multi-agent manufacturing control with discrete event system formalism. International Journal of Systems Science, 35(10), 591-614. [ Links ]

Mak, K. L. & Wong, Y. S. (2000). Genetic design of cellular manufacturing systems. Human Factors and Ergonomics in Manufacturing, 10(2), 177-192. [ Links ]

Mak, K. L., Wong, Y. S. & Wang, X. X. (2000). Adaptive genetic algorithm for manufacturing cell formation. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 16(7) 491-497. [ Links ]