Introducción

Más de veinte años después de la aprobación de la Resolución del Consejo de Seguridad 1325 (2000) que destaca la participación de las mujeres en los foros de construcción de la paz, el número de mujeres en las mesas de negociaciones sigue siendo notablemente bajo (Increasing Women’s Participation 2019). Además, su inclusión en estos foros ha estado marcada por concepciones victimizantes que restringen su agencia como actores políticos en la resolución de los conflictos (Martín de la Rosa y Lázaro 2017; Tickner 2019). La combinación de negociaciones exclusivas, excluyentes y confidenciales, ligadas a la consecución de una paz negativa con una concepción de seguridad masculinizada, abre las puertas de las negociaciones a élites políticas y armadas dominadas por hombres, limita la construcción de la paz también a los hombres y reduce a las mujeres a víctimas del conflicto. ¿Qué factores impiden a las mujeres acceder a estas estructuras de poder y generizar los procesos de paz?

A pesar de ser sistemáticamente excluidas de los procesos de paz, una literatura cada vez más robusta correlaciona positivamente la participación significativa de las mujeres con acuerdos más duraderos y con mayores posibilidades de implementación en la etapa de posconflicto (Krause, Krause y Bränfors 2018; Paffenholz et al. 2016; Santiago 2015; Stone 2014). Una de las modalidades de participación formal más extendidas es su inclusión directa en las delegaciones negociadoras de las partes, en las que el ejercicio de su influencia tiene mayores posibilidades de impactar inmediatamente en los resultados (Paffenholz et al. 2016). De hecho, un estudio de 110 acuerdos de paz entre 2000 y 2016 asocia directamente la presencia (o ausencia) de cláusulas de género con esta participación (True y Rivero-Morales 2019). Sin embargo, los matices de esta correlación entre la inclusión de las mujeres y el incremento de la eficiencia de los procesos de paz permanecen aún poco explorados. Además, una buena parte de los estudios existentes evalúan esta correlación sobre la base de procesos que han derivado en la celebración de un acuerdo (Céspedes-Báez y Jaramillo Ruiz 2018; Dayal y Christien 2020; Ellerby 2013; Paffenholz et al. 2016; Phelan y True 2021; Santiago 2015, entre otros), mientras que las experiencias de participación de las mujeres en procesos de paz frágiles (Buranajaroenkij 2020) o en etapas (pre)negociadoras, no resultantes en un acuerdo, han sido todavía poco examinadas.

Este artículo analiza cómo las mujeres gestionan puntos de acceso al track 11 en contextos inextricables y procesos de paz frágiles, no conducentes a un acuerdo de paz, y cómo esto afecta su capacidad para articular demandas e influir en las negociaciones. En este sentido, el proceso de paz guiado por la ONU para Siria es un caso significativo para explicar estas dinámicas. Esta mediación ha sido calificada de misión imposible en la medida en que los mediadores más experimentados no han conseguido que las partes alcancen un acuerdo de contenido político o humanitario con capacidad de sostenerse en el tiempo (Lundgren 2016). A pesar de ello, las mujeres sirias han impulsado su inclusión en este proceso político desde su inicio y han generado unas experiencias de participación propias, paralelas a la mesa de negociaciones. Así, este análisis examina cómo los movimientos y los grupos de mujeres sirias han articulado sus demandas para participar e influir en el proceso de paz entre el régimen sirio de Bashar al-Asad y la oposición, entre 2012 y 2022.

El de Siria es uno de los conflictos más violentos y complejos de las guerras contemporáneas. Tras la propagación de las Primaveras Árabes, los sirios comenzaron a manifestarse por la democracia en marzo de 2011, pero enfrentaron las represivas respuestas del régimen de Asad. Esto derivó en una escalada de la violencia a nivel nacional que se incrementó con las posteriores intervenciones regionales e internacionales. La ONU ha liderado los principales esfuerzos para la resolución del conflicto a través de varias rondas de conversaciones en Ginebra y la mediación de cuatro enviados especiales (EE) para Siria, a saber: Kofi Annan (marzo de 2012 - agosto de 2012), Lakhdar Brahimi (septiembre de 2012 - mayo de 2014), Staffan de Mistura (septiembre de 2014 - diciembre de 2018) y Geir Pedersen (desde enero de 2019 hasta hoy). A lo largo de ocho rondas de conversaciones en Ginebra, factores sistémicos, como las dinámicas de confrontación entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, o domésticos, como la escasa voluntad de negociación tanto del régimen como de la oposición, han generado unas condiciones profundamente desfavorables para el éxito de un acuerdo político a través de estos esfuerzos mediadores (Lundgren 2016). Así, la imposibilidad de implementar el principal punto de referencia de este proceso, la consecución de un Gobierno de unidad que lidere una transición política en Siria (ONU 2015), ha desembocado en la menos ambiciosa reforma constitucional a través del establecimiento del Comité Constitucional (CC) en 2019 (OSES 2022). Desde entonces, el CC se ha convertido en el principal marco de negociación en el track 1, integrado por 150 miembros: 50 representantes del Gobierno sirio, 50 de la oposición y 50 de la sociedad civil.

Desde una perspectiva de género, tanto Annan como Brahimi lideraron estrategias excluyentes que priorizaron a las élites políticas nacionales, dominadas por hombres, y los actores regionales e internacionales en el conflicto (Lundgren 2016). Ante esto, las mujeres sirias presionaron por su inclusión en las delegaciones negociadoras e impulsaron un proceso de movilización paralelo a las conversaciones. De Mistura interpretó ampliamente la participación en el proceso de paz. La manifiesta ausencia de mujeres al inicio de su mandato llevó al mediador a iniciar rondas de consultas con mujeres sirias, activistas y miembros de la sociedad civil con el fin de facilitar su inclusión, lo que contribuyó al incremento de la influencia y participación formal de las mujeres en la mesa de negociaciones. En consecuencia, la representación directa de mujeres en el track 1 corresponde actualmente a un 27,3 % del total de negociadores presentes del régimen y la oposición en el proceso.

Los resultados de este estudio exponen los límites que las mujeres sirias han enfrentado tanto para acceder al track 1 como para contribuir a este. Los principales datos utilizados para el análisis proceden de dieciséis entrevistas semiestructuradas, realizadas entre enero de 2019 y agosto de 2022 con delegadas y delegados del track 1, organizadores de la Oficina del Enviado Especial para Siria (OSE) -incluido De Mistura-, facilitadores y socios implementadores. Este análisis demuestra cómo la cooperación estratégica entre las mujeres, y entre estas y otros actores de relevancia en los procesos de paz, como el propio mediador y aquellos Gobiernos proclives a la implementación de la agenda Mujer, Paz y Seguridad (MPS), genera experiencias de participación diferenciadas en el track 1que desempeñan un papel significativo en las negociaciones, aun cuando estas no resulten en un acuerdo de paz entre las partes.

Para evaluar el alcance de los límites a la participación formal de las mujeres sirias, el artículo tiene la siguiente estructura: primero, se conceptualiza la participación de las mujeres en procesos de paz examinando tanto el acceso como su capacidad de influencia en el track 1, elementos clave en la implementación de la agenda MPS. Segundo, se detallan los métodos empleados. Tercero, se examinan las experiencias de participación de las mujeres sirias en el proceso y se evalúan los factores explicativos de su grado de inclusión, así como de su capacidad para contribuir al track 1. Por último, esta investigación subraya las persistentes barreras que operan en distintos niveles para limitar la participación política de las mujeres en Siria y las contrasta con la actitud de resiliencia desplegada estratégicamente por ellas en el track 1 para acceder e influenciar las negociaciones para Siria.

1. La participación de las mujeres en procesos de paz: acceder e influir en la mesa de negociaciones

La aprobación de la Resolución del Consejo de Seguridad (CS) 1325 y, concretamente, de las subsiguientes resoluciones -1889 (2009) y 2122 (2013)- ligadas a la participación de las mujeres en la resolución de los conflictos han desempeñado un rol importante en el cambio discursivo hacia la promoción de la perspectiva de género y la inclusión de las mujeres en los procesos de paz. Desde 2005, nueve de cada once acuerdos de paz han incluido alguna referencia a la representación de las mujeres en los niveles de decisión política (Paffenholz 2018). Al contrario, el número total de mujeres en los foros de construcción de la paz es aún limitado. Esta tendencia resulta particularmente aguda en términos de inclusión horizontal, aquella referida a la participación en las negociaciones de grupos e individuos de las élites políticas, económicas, culturales o religiosas de un conflicto (Schädel y Dudouet 2020). De hecho, entre los principales procesos de paz producidos entre 1992 y 2019, solo una media del 13 % de los negociadores, el 6 % de los mediadores y el 6 % de los signatarios eran mujeres (Council on Foreign Relations 2022).

En marcado contraste con esta exclusión, la participación de las mujeres ha sido considerada crucial para lograr una paz duradera y sostenible (Cockburn 2007; Enloe 2014). Todo ello porque ignorar su agencia política contribuye a perpetuar las desigualdades de género y la violencia en su contra. El ejercicio de esta violencia en los distintos estadios de un conflicto ha sido profundamente analizado en varios contextos (Magallón Portolés 2005; Segato 2016) que demuestran cómo las mujeres a menudo experimentan los conflictos de manera diferente a los hombres y alertan de que su experiencia debe ser reconocida en los procesos de paz. Así, abordar los factores que excluyen a las mujeres de estos espacios o impiden el ejercicio efectivo de su influencia es fundamental para comprender en qué condiciones la adopción de una perspectiva de género encuentra mayor acomodo en procesos de paz.

En este sentido, la literatura ha señalado algunos factores explicativos. Primero, la selección de los integrantes de la mesa de negociaciones. Las mujeres tienden a ocupar menos puestos altos durante la etapa del (pre)conflicto en partidos políticos, élites armadas o cúpulas gubernamentales y estatales, y esto es heredado por los procesos de paz (Ellerby 2016), lo que permite perpetuar esta estructura de poder preexistente. Otro factor que encuentra eco en la literatura es la resistencia de las élites y el sexismo imperante en estos escenarios por el que existe una percepción de que los procesos de paz no son el foro en el que discutir cuestiones de género (Anderlini 2007). Todo ello porque la participación y los intereses políticos de las mujeres no se juzgan tan relevantes para alcanzar un acuerdo en el equilibrio de agendas en conflicto (Phelan y True 2021). El constructo dicotómico paz-mujer/conflicto-hombre asentado en el marco normativo internacional favorece esta percepción. Por un lado, porque se asume que son los hombres los principales actores que ejercen la violencia y, por tanto, los mejores situados para resolver los conflictos (Ellerby 2016). Por otro, porque los procesos de paz están pensados mayormente como eventos de élites (masculinizadas), de forma que otras actuaciones y formas de participación informales de las mujeres más allá de la mesa de negociaciones son consideradas de menor relevancia (Dayal y Christien 2020; Ellerby 2016).

La inclusión no garantiza automáticamente la influencia de las mujeres en los procesos (Paffenholz 2018). En aquellos casos en los que hacen presencia, no solo cabe examinar el número de mujeres incluidas, sino también las condiciones que les facilitan una mayor capacidad de influencia en el devenir de los procesos para evitar una participación testimonial (Céspedes-Báez y Jaramillo Ruiz 2018; Paffenholz 2018). Así, dos condiciones son ampliamente aceptadas. De una parte, el acceso de las mujeres al proceso, particularmente a través de la mesa de negociaciones, por cuanto favorece el impacto directo sobre los resultados (Paffenholz 2018; Ellerby 2016). Concretamente, este acceso al track 1 ha demostrado eficacia cuando las mujeres contaban con su propia delegación independiente y/o cuando podían coordinarse estratégicamente desde todas las delegaciones para promover intereses comunes, como formular posiciones conjuntas sobre temas clave (Paffenholz 2018). De otra, el activismo mediante movimientos de mujeres y organizaciones de la sociedad civil que promueven los esfuerzos de género,2 esto es, todos aquellos impulsos dirigidos a estimular la representación e influencia de las mujeres en el track 1 (Bell y O’Rourke 2010; Ellerby 2016; Paffenholz 2018; Phelan y True 2021). Este artículo expande esta literatura y analiza las condiciones que desde dentro de los procesos (top-down) y desde fuera de la mesa de negociaciones (bottom-up) han favorecido el acceso y la influencia de las mujeres en contextos inextricables como el sirio.

Para ello, se aplican dos lógicas. La primera, vinculada a la participación, examina cómo se ha producido la apertura del espacio de negociaciones y las estrategias empleadas por las mujeres para negociar sus puntos de acceso. La segunda analiza la influencia de las mujeres dentro del proceso y sus esfuerzos para generizar la mesa de negociaciones aun en un ambiente tan hostil.

2. Metodología

Los datos empleados para el análisis se recopilaron a través de dieciséis entrevistas semiestructuradas en profundidad, realizadas entre 2019 y 2022 con delegadas de la oposición y la sociedad civil en el track 1, el Enviado Especial Staffan de Mistura y socios implementadores (ONU Mujeres y facilitadores). El análisis también incluye las percepciones de los delegados del track 1 sobre la participación de las mujeres en el proceso y la negociación interna de las delegaciones de las partes. Para el muestreo de entrevistados, se empleó la técnica de bola de nieve. El número de entrevistas ha arrojado datos significativos y diversos que ofrecen un enfoque holístico de los factores involucrados en la redefinición del espacio político y la apertura del proceso de paz a la inclusión de las mujeres. Los datos recopilados mediante las entrevistas se triangularon con información documental, como resúmenes de las reuniones, declaraciones conjuntas, anexos e informes internos proporcionados por los participantes. Adicionalmente, se revisaron y vincularon al análisis un total de 46 documentos con referencias a las mujeres emitidos por la OSE.

Se contó además con una entrevista a una miembro de la delegación del régimen. Integrar las percepciones de estas mujeres en el análisis resulta limitado por las fuertes dificultades y restricciones que supone acceder a ellas. Además, las circunstancias que rodearon la realización de la entrevista incluida en la muestra no permitieron la libre exposición de ideas por la entrevistada ni su grabación. El contexto de alto grado de control por el régimen impide que las mujeres se comuniquen libremente, lo que acota los resultados de esta investigación.

Para la realización de las entrevistas, se emplearon dos protocolos dirigidos a comprender las experiencias de participación de las mujeres ajustadas a los roles desempeñados por los entrevistados. El primero, dirigido a las mujeres participantes del proceso, engloba preguntas vinculadas a los factores obstructores y facilitadores de su inclusión, así como sus experiencias y percepciones en torno a las contribuciones más significativas experimentadas en el proceso a partir de su participación. El segundo, correspondiente a los organizadores y los miembros del track 1, analiza el diseño del proceso, sus percepciones en torno a la participación de las mujeres y su interacción con estos espacios. La mayoría de las entrevistas han sido anonimizadas para preservar la confidencialidad de los participantes y solo se emplean referencias personales en aquellos casos en los que se dio consentimiento explícito para ello. Para su identificación, a cada entrevista se le ha asignado un código indicativo del número y fecha de la entrevista, y el perfil genérico del entrevistado. Esta investigación cuenta con el consentimiento libre e informado y la colaboración de los entrevistados.

(Tabla 1. )

Tabla 1. Muestra de entrevistados según su rol

| Unidades | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Mujeres | Organizadores | Track 1 | |||||

| Participante del track 1 (delegación de la oposición y Comité Constitucional) | 4 | Socios implementadores (hombres) | 3 | Delegación de la oposición (hombres) | 2 | ||

| Participante del track 1 - Comité Constitucional (delegación de la sociedad civil) | 2 | EE | 1 | Comité Constitucional- oposición (hombres) | 2 | ||

| Participante del track 1 - Comité Constitucional (delegación del régimen) | 1 | Facilitadores (hombres) | 1 | ||||

| Total | 7 | 5 | 4 | ||||

Fuente: elaboración propia.

La mayoría de las entrevistas fueron grabadas y tienen una duración promedio de sesenta minutos. Los datos generados se transcribieron textualmente y se analizaron mediante codificación temática en busca de patrones repetitivos con el programa NVIVO. Los temas se seleccionaron de acuerdo con el enfoque de investigación y el marco teórico, y se siguió un conjunto de cinco pasos para producir el análisis. Primero, se revisaron minuciosamente los datos previamente transcritos. Segundo, se identificaron las características de los datos relevantes para el análisis y se generaron códigos iniciales. Tercero, los diferentes códigos se clasificaron en temas de acuerdo con las ideas más prominentes. Cuarto, se revisaron los temas para formar patrones coherentes. Quinto, se aportó una denominación a cada tema.

La codificación resultante comprende los siguientes temas principales. Primero, facilitadores de la inclusión, esto es, factores ubicados en las dinámicas del proceso de paz (como una estrategia mediadora proclive a la inclusión) o en la estructura normativa de la comunidad internacional (como la agenda MPS) que alimentan los esfuerzos de participación de las mujeres. Segundo, obstructores y retos a la participación, concretamente ubicados en la cultura política, en el proceso de paz, en la posicionalidad de las mujeres en el proceso y en las resistencias manifestadas por los miembros de las delegaciones negociadoras. Tercero, estrategias desplegadas para vencer estos obstructores: de un lado, para acceder al track 1 y, de otro, para contribuir a generizar el proceso y/o las percepciones de las delegaciones negociadoras.

3. Resultados

Los siguientes apartados abordan los límites a la participación formal de las mujeres en el caso sirio y se ilustran con su reflejo tanto para acceder como para generizar el track 1.

a. Límites a la participación formal de las mujeres en el proceso de paz para Siria

En el proceso de paz de la ONU para Siria se observan límites que obstruyen globalmente la participación de las mujeres. El término límite se refiere aquí a una situación problemática que involucra perspectivas diferentes y a menudo contrapuestas, que obstaculiza la participación de las mujeres y que requiere algún tipo de estrategia para avanzar en el objetivo de su inclusión. Este apartado agrupa estos límites en tres conjuntos en los niveles macro, meso y micro.

A nivel macro existen límites estructurales arraigados en la cultura política siria. El espacio político sirio ha quedado profundamente mermado tras décadas de represivo autoritarismo que ha dejado escaso margen a la democratización y ha convertido la participación política en un reto para el conjunto de la sociedad, más allá del género (delegada del track 1, # 3, comunicación personal, 22/06/2022; delegado del track 1 # 2, comunicación personal, 26/06/2022). De hecho, el proceso de paz de la ONU fue considerado una ventana de oportunidad para abrir por primera vez un espacio con capacidad de cuestionar el sistema político sirio. Sin embargo, décadas de represión han generado una cultura de desafección que recela de lo político y lo asocia con corrupción; esto hace poco atractiva la participación en el proceso de paz y en las estructuras de la oposición política, que no son percibidas como canales por los que las mujeres puedan participar activamente. Una delegada del track 1 explicaba: “[las mujeres] tienen estas opiniones negativas sobre la oposición política, por lo que cada vez es más difícil convencerlas para que se unan a estos órganos políticos de oposición” (delegada del track 1, # 2, comunicación personal, 06/07/2022).

A ello se suman percepciones y normas sociales que establecen quién puede ser políticamente activo. Estas normas masculinizan el espacio político, restringen el acceso a las mujeres y reprimen a aquellas que deciden incorporarse a este. Así, los ataques verbales y las humillaciones a las mujeres que optan por participar en el proceso son recurrentes. Una delegada del track 1 señalaba:

Uno de los principales problemas que desalientan a las mujeres, especialmente en el contexto sirio y la oposición, es que han visto cómo los medios de comunicación, las redes sociales, etc.… hablan de las mujeres [que participan en política.] Siempre atacan su honor, apariencia, vida personal, etc.… y, en la cultura siria, esto no solo tiene un efecto sobre ti misma, sino también sobre tu familia y tu comunidad, que no necesariamente serán tus defensores ni te apoyarán. (Delegada del track 1, # 2, comunicación personal, 06/07/2022)

En el nivel meso encontramos límites enmarcados en la estructura y dinámica del proceso de paz. Por un lado, la estructura está fuertemente asociada con intereses de seguridad, reparto del poder político y asuntos militares que impactan en el diseño de la mesa de negociaciones. Una miembro de la delegación explicaba: “el proceso político está diseñado y basado en el concepto del otro, está diseñado para y por los hombres, y las mujeres son los otros. Las traemos al final como un decorado para decirle a la comunidad internacional que somos modernos y civilizados” (delegada del track 1, # 5, comunicación personal, 18/07/2022). Incluso, guiándose por un mandato dirigido a la consecución de un proceso político inclusivo (ONU 2015), la combinación de una definición restringida del poder político y la securitización de la mesa de negociaciones genera un ambiente difícil de penetrar por las mujeres, cuya participación es cuestionada o, incluso, vilipendiada. Un exdelegado de la oposición en el track 1 mencionó: “un factor es este ambiente fuertemente dominado por hombres; crea un ambiente de misoginia y eso expulsa a las mujeres. Como mujer, creo que, si no te sientes cómoda desafiando esas situaciones, no podrías participar. Las mujeres que he visto dentro actualmente están adaptadas de alguna manera” (delegado del track 1, # 2, comunicación personal, 26/06/2022). En efecto, las mujeres presentes en la mesa de negociaciones han desarrollado actitudes de resiliencia sustentadas tanto en personalidades individuales perseverantes (delegada del track 1, # 4, comunicación personal, 08/07/2022; delegada del track 1, # 2, comunicación personal, 26/06/2022) -“somos calmadas. No nos enfadamos fácilmente. Intentan aislarnos, empujarnos fuera, pero somos fuertes. También es nuestro país” (delegada del track 1, # 4, comunicación personal, 08/07/2022)- como en círculos cercanos que apoyan su participación en el proceso a toda costa -“la personalidad tiene que ver con esto, pero tengo el lujo de tener un fuerte sistema de apoyo familiar y puedo soportar mucho más de lo que otras mujeres podrían soportar” (delegada del track 1, # 2, comunicación personal 26/06/2022)-. Con ello, las delegadas en el track 1 han desarrollado estrategias para sortear este ambiente masculinizado a través del humor o demostrando con más esfuerzo mejores capacidades para la negociación, o conocimientos más sofisticados sobre asuntos políticos o constitucionales que sus contrapartes masculinos (delegada del track 1, # 3, comunicación personal, 22/06/2022; delegado del track 1, # 2, comunicación personal, 26/06/2022; delegada del track 1, # 4, comunicación personal, 08/07/2022; delegada del track 1, # 5, comunicación personal, 18/07/2022). Una miembro del Partido Republicano y del CC explicaba:

Todas nosotras somos mujeres que regularmente nos enfrentamos a una sala llena de hombres. A nuestra manera, persistimos al asumir un papel político que muchas personas en nuestra sociedad no aceptan. Para algunas de nosotras, eso significa usar nuestro humor para romper el hielo; para otras, eso significa profundizar en política y demostrar nuestra experiencia en determinados temas. (Bukai, 2017)

Por otro lado, la incapacidad del proceso de producir un acuerdo político sustantivo ha llevado a las mujeres a cuestionar la conveniencia de participar en él. Esta fragilidad desalienta la participación política de las mujeres: “me han criticado muchas veces: ‘¿qué haces todavía en el proceso? No da resultados’; pero creo que todo progreso político tiene sus propias dificultades y obstáculos. Nunca pensé que participar fuera un camino fácil” (delegada del track 1, # 2, comunicación personal, 06/07/2022). Esta desafección contrasta con la resiliencia y la convicción de las mujeres activas políticamente en él: “tenemos que participar. Esta es nuestra causa, esto no es un trabajo […] uno no renuncia a su revolución. No puedo renunciar a lo que creo y creo en la democracia” (delegada del track 1, # 4, comunicación personal, 08/07/2022).

Esta estructura y las dinámicas del proceso limitan las posibilidades de las mujeres de ampliar el núcleo duro de las conversaciones más allá del exclusivo reparto del poder político. El proceso implica una concepción del conflicto estrechamente vinculada a una élite que busca distribuir el poder gubernamental y deja escaso margen para discutir cuestiones engranadas en las raíces del conflicto. No obstante, las mujeres buscan expandir esta concepción y emplear el proceso para abrir un debate más profundo que permita el acceso a más segmentos no representados de la población siria y que lidie con cuestiones estructuralmente ignoradas en el sistema político sirio, como la cuestión de la autonomía kurda, o coyunturales emergentes tras el conflicto, como los campos con mujeres y niños del Estado Islámico tras su derrota oficial en el noreste sirio.

En contraste, las mujeres integradas en la delegación gubernamental enfrentan un alto grado de control político que es extensible al conjunto de la delegación. El firme propósito del régimen de permanecer en el poder impide la emergencia de un margen de contestación política en su delegación, afecta la seguridad de sus miembros si deciden alterar la retórica oficial y, por tanto, limita el tipo de contribuciones que las mujeres pueden hacer en el proceso (delegada del track 1, # 6, comunicación personal, 24/07/2022). Una delegada del track 1 dice respecto de la situación de las mujeres en la delegación del régimen:

Estas mujeres son esquivas y reservadas ante cualquier tipo de comunicación […] es la seguridad lo que impide la comunicación y la construcción de conexiones con estas mujeres. Tuvimos unas conversaciones cerradas y sin presencia de seguridad con ellas en otro programa, fuera del proceso. Tuvimos espacio para una comunicación abierta y negociamos asuntos relacionados con el contrato social y con los derechos de las mujeres. Cuando sienten que están seguras y pueden hablar, se comunican más abiertamente. (Delegada del track 1, # 3, comunicación personal, 22/06/2022)

A nivel micro, las mujeres enfrentan una tensión entre la representación política y las expectativas mantenidas acerca de su participación. De una parte, se espera que sean representantes de otras mujeres y canalicen sus demandas, pero en la medida en que estas delegadas no son elegidas por un electorado, sino nominadas por sus respectivos grupos políticos, se abre un espacio de acusaciones a su grado de representatividad. Ello se agudiza aún más por la incapacidad del proceso de incorporar las múltiples perspectivas de las mujeres sirias o de representar otros segmentos poblacionales, como mujeres rurales o de menor nivel educativo: “somos pocas […] y, como una de estas pocas mujeres, tengo que tener en cuenta […] que habrá aquellas que solo mirándome y en base a mi apariencia [optar por no llevar hijab] no sentirán que las represente” (delegada del track 1, # 2, comunicación personal, 06/07/2022). Una estrategia empleada para hacer frente a este delicado equilibrio con la representatividad y canalizar una mayor diversidad es el establecimiento de canales de contacto constante con bases y organizaciones en Siria (delegada del track 1, # 2, comunicación personal, 06/07/2022; delegada del track 1, # 3, comunicación personal, 22/06/2022; delegada del track 1, # 4, comunicación personal, 08/07/2022; delegada del track 1, # 5, comunicación personal, 18/07/2022): “así no resolvemos el problema de la legitimidad, pero tratamos de superarlo teniendo un contacto constante. Por ejemplo, contactamos antes y después de las rondas de conversación. Tratamos de sondear e investigar la opinión pública y traerla a las negociaciones” (delegada del track 1, # 3, comunicación personal, 22/06/2022).

De otra parte, la participación de las mujeres se encuentra constreñida por un marco de expectativas impuesto por el dominio masculinizante de la delegación negociadora que tiende a despolitizarla. Esta despolitización se da en los roles asignados a las mujeres en la mesa de negociaciones y en las cuestiones de la agenda en las que se espera su intervención. Al inicio de su presencia en el proceso, a las mujeres de la delegación opositora les eran asignadas cuestiones humanitarias, fuera del núcleo político duro de las conversaciones, y roles de secretaría y gestión documental, como elaborar las actas de las reuniones. Así, existe un marco de expectativas y percepciones que despolitiza el comportamiento de las mujeres en el proceso. Una delegada del track 1 explicaba:

[Esta concepción] nos coloca en una posición en la que no somos vistas como agentes políticos, sino como ayudantes [del agente político masculino]. Déjame contarte esta historia. Estábamos sentadas en Ginebra y el negociador jefe de la oposición siria entró y nos dijo esto: “este no es vuestro lugar, estar en Ginebra es como estar en primera fila de la guerra, ¿quién está en primera línea? Los soldados, los hombres, los que portan sus armas, disparando al enemigo y poniendo en peligro su vida. ¿Quiénes están atrás apoyándolos, cocinando, limpiando y cuidando a los heridos? Las mujeres. Y eso es lo que habéis venido a hacer”. (Delegada del track 1, # 1, comunicación personal, 02/03/2022)

b. Experiencias de participación formal. Las mujeres sirias en el track 1 del proceso de paz de la ONU

La lógica del acceso. Reclamar el espacio de la mesa de negociaciones

En el plano normativo, las resoluciones del Consejo de Seguridad 2118 (2013), 2139 (2014) y 2254 (2015) son las únicas menciones desde la ONU que alimentan la participación de las mujeres en el proceso político sirio. Paralelamente, las plataformas de oposición también recalcan el papel de las mujeres en sus actas fundacionales y regulaciones internas, pero las élites emergentes no incorporaron mujeres en sus delegaciones al inicio y relegaron la igualdad ciudadana a una etapa posterior al conflicto.

En cambio, las mujeres han percibido el proceso como un foro político ineludible para garantizar su participación e influencia a futuro, reclamar sus derechos político-sociales y canalizar los cambios producidos en las dinámicas de género durante el conflicto (delegada del track 1, # 1, comunicación personal, 02/03/2022; delegada del track 1, # 2, comunicación personal, 06/07/2022; delegada del track 1 # 3, comunicación personal, 22/06/2022; delegada del track 1, # 4, comunicación personal, 08/07/2022; delegada del track 1, # 5, comunicación personal, 18/07/2022). Una delegada en el track 1 afirmó: “si quiero que las voces de las mujeres lleguen [a la escena política posconflicto,] […] tengo que estar allí todo el tiempo” (delegada del track 1, # 2, comunicación personal, 06/07/2022). La participación política de las mujeres en Siria antes de 2011 estaba restringida a los límites tolerados por el baazismo y confinada a roles estereotípicamente asociados con ellas, como asuntos sociales o culturales (Qaddour 2020). No obstante, las dinámicas de género que tradicionalmente definían las relaciones político-sociales del país se han puesto en cuestión durante el conflicto y las mujeres han adoptado, en ocasiones forzosamente, un rol más activo en la esfera pública (Haddad 2014). Una delegada del track 1 lo ejemplifica así: “las consecuencias de la guerra sobre las mujeres son notables; el número de detenidos y encarcelados son mayormente hombres y las mujeres se encuentran en la situación de principales sustentadoras de sus familias […] Su participación es necesaria porque nadie, sino ellas, puede explicar lo que viven” (delegada del track 1, # 3, comunicación personal, 22/06/2022).

En consecuencia, las mujeres han reivindicado su participación en la mesa de negociaciones desde el comienzo de las conversaciones en Ginebra a través de un proceso de activismo que ha contado con múltiples iniciativas paralelas al track 1. Por ejemplo, en 2014, la Liga de Mujeres Sirias, la Red de Mujeres Sirias y la Coalición de Mujeres Sirias por la Democracia, tres redes que capitalizan reconocidas personalidades feministas sirias con trayectoria anterior a la revolución de 2011 y organizaciones sirias por los derechos de las mujeres con acceso a los foros internacionales de toma de decisiones, coordinaron con ONU Mujeres y otras instituciones de alcance global un evento para presionar a Brahimi por la participación de las mujeres en Ginebra II, las primeras conversaciones que reunieron al régimen y la oposición. Su eventual exclusión demostró que la participación de las mujeres no fue prioritaria en la agenda mediadora por no ser consideradas parte de la violencia directa en el conflicto (Kapur 2017). No obstante, estas redes de activismo contrapusieron la narrativa de la agenda MPS a la lógica del track 1, evidenciaron la masculinización del proceso debido a las resistencias planteadas por el régimen de Asad, la oposición política y la propia OSE, y abrieron por primera vez la cuestión de la participación de las mujeres en el proceso político (delegada del track 1, # 1, comunicación personal, 02/03/2022).

Ante ello, las mujeres en la oposición generaron un proceso de activismo interno para reclamar sus propios foros de participación en las principales plataformas y estructuras políticas emergentes luego de 2011. La confluencia de este proceso de activismo con la cooperación estratégica de Estados inclinados a la implementación de la agenda MPS y el cambio de maniobra del mediador permitió el incremento del número de mujeres en la mesa de negociaciones hasta contar actualmente con el 27,3 % en el CC (Shaar y Dasouki 2021). Entre las conversaciones de Ginebra II en 2014 y las subsiguientes en 2016, el porcentaje de mujeres en las delegaciones de la oposición y del régimen aumentó alrededor del 5 % y, posteriormente, alcanzó el 20 % en las conversaciones de 2017 (delegada del track 1, # 1, comunicación personal, 02/03/2022; delegada del track 1, # 4, comunicación personal, 08/07/2022; Staffan de Mistura, comunicación personal, 08/02/2020).

El cambio hacia una agenda mediadora proclive a la inclusión facilitó este incremento. Al asumir el cargo, De Mistura hizo prioritaria la inclusión de las mujeres en el proceso: “cuando empecé, las mujeres no estaban suficientemente representadas, así que pedí a ambas partes que incluyeran mujeres en sus delegaciones y así lo hicieron. Pero de veintiuna o veintidós personas en las delegaciones, solo tres eran mujeres” (Staffan de Mistura, comunicación personal, 08/02/2020). Esta escasa representación propició que la mesa de negociaciones se mantuviese marcadamente masculinizada en las conversaciones en 2016. En consecuencia, el mediador presionó con una estrategia de “sillas vacías”, y dio a las partes a elegir entre la inclusión del 30 % de mujeres en el total de delegaciones o el mantenimiento de esos asientos vacíos. No obstante, el despliegue de esta estrategia enfrentó resistencias tanto del régimen como de la oposición política. Aunque esta última mostró mayor voluntad en el cumplimiento de esta cuota porcentual, las facciones de tendencia islamista en la entonces coalición de los grupos opositores del Alto Comisionado para las Negociaciones rechazaron este incremento (Kapur 2017). Como resultado, ninguna de las partes alcanzó el 30 % requerido por el mediador (delegada del track 1, # 1, comunicación personal, 02/03/2022).

Dos factores confluyeron para ampliar el espacio de las mujeres. Primero, la autoorganización de las mujeres de la oposición y su cooperación estratégica con organizaciones del tercer sector y Gobiernos inclinados a apoyar la agenda MPS, como los de Canadá, Suecia y Reino Unido (delegada del track 1, # 1, comunicación personal, 02/03/2022; delegada del track 1, # 4, comunicación personal, 08/07/2022). En 2016, las mujeres en la oposición crearon el Comité de Asesoría de Mujeres (WAC, por sus siglas en inglés) dentro de la delegación negociadora, con el fin de ampliar su espacio de participación en la mesa de negociaciones y asesorar en materia de género a la oposición (delegada del track 1, # 1, comunicación personal, 02/03/2022). No obstante, la WAC no consiguió ampliar el espacio político de las mujeres. El comité se erigió como una estructura paralela a la delegación negociadora que esta nunca consideró propia y con la que nunca estableció conexiones oficiales. Además, la WAC no obtuvo reconocimiento por la ONU u otros actores de la comunidad internacional más allá de sus promotores y nunca se incluyó en el presupuesto que financiaba la asistencia de la oposición a Ginebra. Una exmiembro señalaba: “éramos rechazadas por todos; la comunidad internacional no nos reconoció, la oposición no nos reconoció […] nunca nos invitaron a formar parte del [grupo de asesores de la delegación]. Era insostenible, por lo que se disolvió al año” (delegada del track 1, # 1, comunicación personal, 02/03/2022). No obstante, la WAC marcó un hito en el proceso de activismo y autoorganización de las mujeres y sentó las bases de su cooperación estratégica con los Estados involucrados y otras organizaciones, lo que sirvió para impulsar más adelante el Movimiento Político de Mujeres Sirias (MPMS).

Segundo, la confluencia de este proceso de activismo interno con la presión contextual ejercida desde la agenda MPS y la estrategia inclusiva de De Mistura abrió una fuente de legitimación que las delegaciones negociadoras de las partes explotaron estratégicamente. Integrar mujeres en las delegaciones negociadoras genera una imagen coherente con las normas y estándares internacionales que fundamentan la agenda MPS y, por tanto, las partes perciben esta inclusión como una fuente potencial para la mejora de su legitimidad ante la comunidad internacional. Esta estrategia de window-dressing, esto es, aparentar coherencia con la norma de la participación de la mujer en procesos de paz a pesar del mantenimiento de actitudes hostiles hacia esta, es prominente en el contexto sirio donde el grado de internacionalización del conflicto es alto, los apoyos de actores externos han sido clave y las partes, particularmente las distintas facciones de la oposición, han enfrentado una pugna por la obtención de reconocimiento internacional como representantes legítimos del pueblo sirio. Una delegada del track 1 explicaba: “la presión de la comunidad internacional, la 1325, nosotras, etc. Todo esto estaba sobre la mesa y si quieres presentarte como representación legítima y democrática, ayuda a tu imagen la inclusión de mujeres” (delegada del track 1, # 1,

Esta estrategia de window-dressing ha sido instrumentalizada por las mujeres para potenciar su activismo y formalizar su acceso a las estructuras políticas de la oposición. Tras la disolución de la WAC, las mujeres en el track 1 establecieron el MPMS con el objetivo de alcanzar una cuota del 30 % de representación en todos los foros de decisión política, incluyendo las plataformas de la oposición (MPMS 2017). Cuando estas plataformas se reestructuraron en la Conferencia de Riad II (Macaron 2017), el MPMS aprovechó los impulsos top-down provenientes de la agenda MPS, el mediador, los apoyos de los Gobiernos sueco, canadiense y británico y la Unión Europea, y el bottom-up emergentes de la estrategia de window-dressing de las élites políticas, proclives teóricamente a la participación de las mujeres. De este modo se reformaron los reglamentos internos de la oposición y se incluyó una cuota de representación de al menos un 30 % de mujeres en sus estructuras negociadoras (delegada del track 1, # 1, comunicación personal, 02/03/2022; delegada del track 1, # 2, comunicación personal, 06/07/2022; delegada del track 1, # 4, comunicación personal, 08/07/2022). Esta reforma fue fruto de un proceso de negociación interno caracterizado por dos elementos.

El primero fue la búsqueda de apoyos entre las distintas facciones fragmentadas de la oposición. La oposición política siria mantiene una tendencia a la fragmentación desde el inicio del conflicto que dificulta el surgimiento de un liderazgo unificado y la proyección de una alternativa viable al régimen. La eventual articulación de las alianzas emergentes tras la revolución de 2011 en el proceso de paz3 ha demostrado fluctuar hasta incluir progresivamente múltiples organizaciones y partidos políticos, grupos armados y otras facciones dentro del espectro religioso y étnico sirio (Shaar y Dasouki 2021). Esto ha obligado a las mujeres a negociar sus apoyos con cada grupo integrante. Una delegada del track 1 afirmó: “tienes que convencer a cada facción y no podemos convencer a todos. Recuerdo en esta negociación interna que algunos decían ‘no queremos cuotas de género, no creemos en ellas, no las necesitamos’ y hubo otros que apoyaban hasta un 30 % [de representación]” (delegada del track 1, # 4, comunicación personal, 08/07/2022).

Estas resistencias fragmentadas dificultaron la búsqueda de apoyos entre los miembros de la oposición. Con anterioridad a la Conferencia de Riad, las mujeres de la oposición, particularmente desde la Coalición Nacional, propusieron otras alternativas a la inclusión por cuotas, como la creación de un bloque independiente y exclusivo de mujeres, pero este fue rechazado por las dificultades que entrañó la negociación con cada facción, sustentadas en una percepción extendida de que un bloque de mujeres desestabilizaría un ya frágil equilibrio entre los varios grupos y facciones que componen la coalición. Aun así, estas propuestas sirvieron como precedente para dar salida al reconocimiento por cuotas.

Un segundo elemento fue el ejercicio de un activismo en pinza. Por un lado, miembros del MPMS que asistieron a la Conferencia de Riad garantizaron poner en consideración la inclusión de una cuota del 30 % en la reforma de los reglamentos. El objeto de la controversia se situó en la formulación de los términos en los que se planteaba esta cuota. Mientras que algunos grupos y figuras de la oposición aceptaban que la redacción fuese de una representación de hasta el 30 %, las miembros presentes del MPMS exigieron que los términos empleados fueran de al menos este porcentaje. Una delegada del track 1 dijo:

En la Conferencia, exigimos que la redacción tenía que ser “al menos 30 %”. Es una gran diferencia por la que presionamos mucho. Recuerdo que estábamos sentadas en una gran sala y todas abrimos nuestros micrófonos a la vez, diciendo todas juntas “al menos el 30 %, al menos el 30 %, al menos el 30 %”. Después de eso se dieron por vencidos, pero fue una presión física, real, al abrir todos nuestros micrófonos y decir que queremos al menos el 30 %. (Delegada del track 1, # 1, comunicación personal, 02/03/2022)

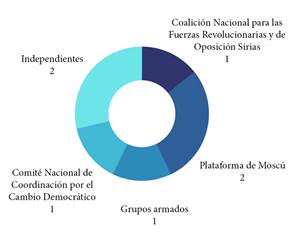

Por otro lado, cuando la reforma de al menos el 30% de cuota pareció contar con los apoyos internos, varias personalidades de la élite de la oposición la rechazaron. En este momento, las presiones ejercidas desde fuera, en cooperación con el Gobierno sueco, fueron claves para producir la reforma. Una delegada del track 1 explica: “se negaron y ahí fue cuando obtuvimos apoyo internacional; escribí una nota de prensa con la ministra de Asuntos Exteriores de Suecia donde confirmé que teníamos el mínimo del 30 % y fue entonces cuando los amenazamos […] ‘ya lo tenemos en los medios, no podemos dar marcha atrás ahora’. No fue fácil, pero salió adelante” (delegada del track 1, # 4, comunicación personal, 08/07/2022).4 Este hito en la ampliación del espacio de las mujeres en los reglamentos de la oposición marca un estándar mínimo de participación que ha contribuido a aumentar el número de mujeres presentes en la actual mesa de negociaciones del lado de la oposición (figura 1). Una delegada del track 1 detallaba: “después [de la Conferencia de Riad], el número de mujeres participantes aumentó del 7 % al 14 %. Duplicamos la participación de las mujeres. Y, una vez que estableces un estándar, se vuelve más difícil retroceder, aunque seguimos exigiendo no solo el 30 %, sino el 50 %” (delegada del track 1, # 1, comunicación personal, 02/03/2022). Tras las últimas conversaciones de Ginebra en 2017, este porcentaje se traslada actualmente al seno del CC, donde la oposición integra un 14 % de mujeres; el régimen, un 22 %, y la sociedad civil, un 46 %, sobre un total de 50 miembros por cada parte (figura 2).

Fuente: elaboración propia a partir de Shaar y Dasouki (2021)

Figura 1. Número de mujeres en la oposición siria del Comité Constitucional desagregado por grupos y facciones

Fuente: elaboración propia a partir de Shaar y Dasouki (2021)

Figura 2. Porcentaje total de mujeres presentes en el Comité Constitucional

La oposición representa la parte con menor número de mujeres en el CC. Todo ello debido no solo a las resistencias fragmentadas, sino también al diseño del CC. A diferencia de la sección monolítica del régimen, este comité ofrece el mismo espacio de 50 asientos a la oposición, que ha de retratar su equilibrio interno mediante subcuotas entre facciones, grupos y personalidades. Esto ha generado una atmósfera de competición que dificulta el acceso de las mujeres, por cuanto estas facciones acaban priorizando la inclusión de líderes o representantes hombres (delegada del track 1, # 1, comunicación personal, 02/03/2022; delegada del track 1 # 2, comunicación personal, 06/07/2022; delegada del track 1, # 4, comunicación personal, 08/07/2022). Ante esto, la ONU compensó la ausencia de mujeres en las delegaciones de las partes mediante el tercio de la sociedad civil en cuyo diseño el margen del mediador ha sido mayor. Sin embargo, ello no garantiza más influencia de las mujeres en el espacio político, por cuanto las partes resisten también la participación de la sociedad civil. Un delegado del track 1 mencionó: “como la oposición y el régimen no cumplieron con sus cuotas, la ONU puso más mujeres del lado de la sociedad civil, pero eso hace que las mujeres sean igualmente ignoradas, porque tanto el régimen como la oposición ignoran a la sociedad civil” (delegado del track 1, # 2, comunicación personal, 26/06/2022).

La lógica de la influencia. Generizar la mesa de negociaciones

La progresiva presencia de mujeres ha tenido una influencia limitada en el track 1, ante todo debido a la fragilidad del proceso y un contexto inextricable, que condena los espacios de diálogo e impide la apertura real de conversaciones. Sin embargo, también las condiciones analizadas por estudios previos como facilitadoras del impulso de una perspectiva de género encuentran dificultades en su despliegue (Ellerby 2016).

La formulación explícita por las mujeres de una agenda con demandas de género ha sido identificada en otros contextos como factor clave para generizar las negociaciones (Ellerby 2016; Phelan y True 2021). Las mujeres sirias en la oposición han desarrollado una agenda comprehensiva de demandas nucleares y extensivas. Las primeras, ligadas a las dinámicas de género en Siria, incluyen el incremento de la representación de las mujeres en órganos políticos estatales, de la oposición y en la sociedad civil; la abolición de normas discriminatorias en el marco legal y constitucional sirio; o la ampliación del apoyo socioeconómico y humanitario a mujeres y niños (Syrian Women’s Forum 2021). En las segundas, asociadas con una crítica (feminista) más profunda a la estructura de poder en Siria, se insertan cuestiones de justicia transicional, cambio político y democracia.

Aun cuando la capacidad de las mujeres de la oposición y la sociedad civil en el track 1 de armar un frente común para impulsar estratégicamente demandas nucleares ha resultado viable en determinados puntos del proceso, como en la Conferencia de Riad II, la fragmentación entre facciones de la oposición ha obstruido la conformación de este frente. En la medida en que cada facción persigue una agenda distintiva, cada mujer debe convencer a su grupo de mostrar apoyo a estas demandas, lo que disemina su esfuerzo en común y deja al arbitrio de cada facción la priorización (o no) de sus requerimientos (delegada del track 1, # 2, comunicación personal, 06/07/2022; delegada del track 1, # 4, comunicación personal, 08/07/2022). Una delegada del track 1 explicaba: “las mujeres tienen que acudir a su grupo, no siempre podemos impulsar un único frente. La mayoría de nosotras somos feministas y nos apoyamos mutuamente de alguna manera y tenemos algunos canales secundarios para hablar y apoyarnos mutuamente. Pero al final, la decisión debe tomarse desde sus propios grupos y no siempre priorizan estos asuntos” (delegada del track 1, # 4, comunicación personal, 08/07/2022).

Las demandas extensivas abren un espacio de desacuerdo difícil de abordar entre mujeres del régimen y la oposición. Las mujeres en la oposición critican lo que denominan la metáfora de las “palomas de la paz”, esto es, la preconcepción asentada en el marco de la ONU de que las mujeres tienen la capacidad automática de abrir conexiones entre las partes e ignorar sus posiciones políticas: “todas las mujeres en el track 1 tenemos diferentes posiciones, no podemos tener un bloque de mujeres, no podemos estar de acuerdo en todo” (delegada del track 1, # 2, comunicación personal, 06/07/2022). A esto se añade que las mujeres del régimen operan dentro de las líneas rojas del Gobierno de Asad y estas dejan poco margen a la contestación social o política. Estas condiciones complican la formación de un espacio de diálogo sobre el que construir un frente común de demandas entre las mujeres interpartes e influenciar la mesa de negociaciones.

No obstante, estas condiciones no han impedido que las mujeres mantengan canales de comunicación informales entre ellas y desarrollen algunas muestras de empatía hacia la otra. Una delegada de la oposición señalaba: “cuando hablamos [informalmente], veo que tenemos muchas cosas en común […] Tienen ética y ven que este régimen está matando a su propia gente […] No podemos culparlas” (delegada del track 1, # 4, comunicación personal, 08/07/2022). Estas manifestaciones de empatía de las mujeres de una parte hacia la otra son frecuentes, demuestran comprensión de su situación y, fruto de ello, conducen incluso a una adaptación del discurso en sus comunicaciones más informales para evitar comprometer a aquellas que proceden de zonas controladas por el régimen. Una delegada del track 1 explicaba: “nos las arreglamos para vernos y comunicarnos. Es común tener pequeñas conversaciones entre nosotras, pero no realmente sobre los problemas políticos. […] Y eso es, por supuesto, comprensible. Las representantes del régimen tienen sus propias frustraciones y preocupaciones en materia de seguridad” (delegada del track 1, # 3, comunicación personal, 22/06/2022).

A pesar de estas limitaciones y de la ausencia de un acuerdo sustantivo de contenido político, las mujeres han conseguido imprimir algunos cambios en la dinámica de género de la mesa de negociaciones. Se identifican alteraciones actitudinales y discursivas entre los delegados del track 1 que demuestran más aceptación de la representación de mujeres en la mesa de negociaciones; un mayor grado de acogimiento de conceptos ligados al feminismo y los derechos de las mujeres, que antes se observaban como foráneos o impuestos por Occidente, como el reconocimiento de la noción de igualdad de género, su necesaria traslación a los derechos constitucionales y legales de las mujeres en Siria (“SOC’s Office” 2021) o las recurrentes alertas en relación con el empleo de la violencia sexual como arma de guerra (“Final Communique” 2021); una alteración del discurso sensible al género; un mayor apoyo a las mujeres de su delegación cuando, por ejemplo, reciben ataques públicos de ciudadanos o agentes sociales mediante medios de acceso abierto;5 o, recientemente, la formación de foros políticos de mujeres (“Final Communique” 2021). Una delegada del track 1 decía:

el discurso es distinto cuando hay una mujer. Están más acostumbrados a algunos conceptos que para ellos eran inaceptables o extraños […] por ejemplo, veo a muchos de mis colegas a quienes no describiría como feministas, o incluso preocupados por los problemas de las mujeres, generizando su discurso cuando se dirigen a una audiencia […] Hoy, cuando hablo sobre los derechos de las mujeres, veo menos ojos que se ponen en blanco, todavía hay ojos en blanco, pero veo menos […] tengo más aliados y se priorizan un poco más los derechos de las mujeres […] me atacan menos, todavía me atacan, pero tengo más personas que me defienden. (Delegada del track 1, # 2, comunicación personal, 06/07/2022)

Por último, también las mujeres han experimentado cambios actitudinales ligados a su resiliencia y la creencia de que la transformación debe ser gradual, de forma que evalúan sus actuaciones a futuro:

incluso si el proceso no está produciendo resultados, seguimos comprometidas y aferrándonos a que nuestras voces sean escuchadas. Un proceso político para un conflicto como el sirio no es fácil y creo que fue un error de la oposición en general no asumirlo. En algún momento deberíamos habernos dado cuenta colectivamente de que este no iba a ser un proceso fácil. […] Como mujeres, creo que nos estamos dando cuenta cada vez más que los cambios no se van a dar de la noche a la mañana, son graduales. […] En algún momento, algo sucederá, y debes haberte preparado y logrado que esta sociedad cambie de opinión sobre la forma en que ve a las mujeres en la política. Porque ahora mismo dicen que “este no es tu lugar”. (Delegada del track 1, # 2, comunicación personal, 06/07/2022)

Conclusiones

Este artículo demuestra cómo la combinación de varios procesos de activismo liderados por mujeres, con esfuerzos institucionales, la cooperación estratégica de Estados proclives a la implementación de la agenda MPS y la presencia de un tercero mediador comprometido con la participación de las mujeres, facilita la ruptura de límites que operan en distintos niveles (macro, meso y micro) para masculinizar las negociaciones de paz y obstaculizar el acceso de las mujeres a los procesos de paz, aun en contextos de intratabilidad. Asimismo, este artículo reconoce la traslación de los constreñimientos a la participación política de las mujeres de regímenes políticos autoritarios a procesos de paz.

El caso del proceso de paz para Siria provee un ejemplo en el que las mujeres han abierto gradualmente el espacio de la mesa de negociaciones, a pesar de haber sido sistemáticamente excluidas al inicio. Este caso ha sido calificado de misión imposible dado el escaso margen para el diálogo que han permitido las partes y los limitados resultados generados. Aunque esta fragilidad compromete la participación de las mujeres y desalienta su acceso al proceso, las mujeres activas en él sortean estos obstáculos a través de actitudes de resiliencia que les permiten valorar este espacio como una ventana de oportunidad y evaluar sus actuaciones a futuro, ligándolas con una visión política que no abandona los objetivos de liberalización política y democracia de las Primaveras Árabes.

El análisis emplea dos lógicas para abordar la movilización e influencia de las mujeres sirias en el proceso. Primero, la lógica del acceso recorre las estrategias perseguidas para ampliar progresivamente el espacio de la mesa de negociaciones y permitir la inclusión de las mujeres. Las mujeres sirias han asegurado un proceso de activismo paralelo a las conversaciones con varios puntos clave que, en combinación con la presión institucional de la agenda MPS, el apoyo del mediador, Estados y otras organizaciones terceras, han producido la extensión de su representación en las delegaciones del régimen de Asad y la oposición. Destaca en este proceso la negociación interna de las mujeres de la oposición con sus múltiples grupos y facciones para la configuración de un equilibrio de apoyos que les permitiera ampliar su acceso a las estructuras de la oposición y su delegación negociadora. Aprovechando la adopción de una estrategia de window-dressing por las partes, ellas coordinaron negociaciones al más alto nivel con la élite de la oposición y la ejecución de un activismo bottom-up que impulsó estas negociaciones.

Segundo, la lógica de la influencia examina la capacidad de las mujeres de generizar la mesa de negociaciones. La ausencia de un espacio de diálogo real entre las partes, especialmente aguda en los últimos años del proceso, dificulta la influencia de las mujeres para incorporar una perspectiva de género en el track 1. No obstante, su acceso ha producido un conjunto de cambios actitudinales y discursivos en la aproximación de las partes que demuestran una mayor aceptación de la presencia de mujeres en la mesa de negociaciones, una mayor priorización de sus derechos y un mayor apoyo a las mujeres de su delegación ante ataques directos. Aunque el proceso no haya generado un acuerdo sustantivo, el acceso de las mujeres ha favorecido la familiarización de las delegaciones con estándares de participación básicos y la contraposición de narrativas feministas a las nociones de seguridad masculinizadas predominantes en el track 1 que pueden ser claves en el futuro político de Siria.