Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Accesos

Accesos

Links relacionados

-

Citado por Google

Citado por Google -

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO -

Similares en Google

Similares en Google

Compartir

Papel Politico

versión impresa ISSN 0122-4409

Pap.polit. v.16 n.2 Bogotá jun./dic. 2011

Constituciones y acientificidad latinoamericana

Constitutions and Latin-American Nonscientific Mark*

Carlos Eduardo de Jesús Sierra Cuartas**

*Artículo de reflexión-revisión, cuyo origen está en la exploración de la historia de la ciencia y la tecnología en relación con el mundo hispano.

**Profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, Facultad de Minas, Escuela de Procesos y Energía. Correo electrónico: cesierra48@une.net.co.

Recibido: 30/05/11, Aprobado evaluador interno: 24/06/11, Aprobado evaluador externo: 02/07/11

Resumen

La inspiración científica de la madre de las constituciones modernas, la Constitución estadounidense, es un hecho mal conocido en el mundo hispano, lo que torna en una paradoja a las constituciones hispanas al ser copias acríticas de aquella madre en el seno de sociedades ajenas a la cultura de la ciencia. Por tanto, la comprensión de tal inspiración y sus limitaciones es una condición indispensable para dar el paso hacia una constitución convivencial, máxime cuando la Constitución de 1991 no ha permitido la posibilidad de un poder constituyente primario.

Palabras clave:Historia constitucional, historia de la ciencia y la tecnología, historia de la educación, convivencialidad.

Palabras clave descriptor:Historia constitucional, convivencia, educación - historia - América Latina.

Abstract

The scientific inspiration of the mother of the modern constitutions, the American Constitution, is a bad-known fact in the Hispanic world, which turns in a paradox to the Hispanic constitutions because of their nature of uncritical imitations of the aforementioned mother in the bosom of alien societies with respect to the culture of the science. Therefore, the comprehension of such an inspiration and its limitations is an indispensable condition to pass toward a constitution in harmony with the conviviality paradigm, all the more when the Colombian Constitution of 1991 has not allowed the possibility of a primary constituent authority.

Key Words:Constitutional History, History of Science and Technology, History of Education, Conviviality.

Keywords plus:Constitutional history, act of living together, Education - History - Latin America.

Naturaleza del problema

Han pasado dos décadas desde la aparición de la Constitución de 1991. Como suele pasar, los seres humanos adoran las efemérides que coinciden con los múltiplos de cinco años. Por ejemplo, cada vez que se habla de la mejor película del siglo xx, llueven los votos sobre Citizen Kane, de Orson Welles, un juicio cuestionado por muchos expertos en historia del cine y la televisión. Sin embargo, conviene ir con cuidado en materia de celebraciones con motivo de nuestra actual Constitución a fin de ir más allá del tono encomiástico y reparar, en consecuencia, en los reflejos que cabe hallar en lo atinente a la actual crisis de civilización, la cual comprende, entre sus dimensiones relevantes, lo concerniente a la crisis educativa y la crisis de la tecnociencia.

En la historia hispana reciente, hay un episodio ilustrativo, por lo negativo, en materia de efemérides: la celebración del sesquicentenario del nacimiento de Santiago Felipe Ramón y Cajal, máxima gloria científica por antonomasia del mundo hispano, en 2002. En países como España y México abundaron los discursos, como los del Príncipe de Asturias, lo cual no fue sinónimo de una definitiva incorporación del modo científico de ver el mundo en nuestra cultura. Académicos hispanos, como José María López Piñero y Juan Fernández Santarén, fustigaron la superficialidad inherente a tales celebraciones, es decir, para cuando llegue el año 2034, con seguridad, se armará otro barullo a causa del centenario de la muerte del ilustre histólogo aragonés, pero, entretanto, su vida y obra han vuelto a caer en el olvido social. De este modo, el problema de fondo de la polémica de la ciencia hispana permanece incólume y enhiesto. Y cabe temer algo similar con la celebración de nuestra veinteañera Constitución, habida cuenta que el colombiano medio, y esto incluye a buena parte de la población con formación universitaria, carece, las más de las veces, de un conocimiento satisfactorio sobre la historia de las constituciones políticas, la historia de la ciencia, la historia de la tecnología y la historia de la educación, cuatro historias que, hasta donde cabe decir, están entrelazadas en forma íntima.

Así las cosas, es menester elucidar la dislocación, por no decir que la paradoja, que se da entre la existencia de una constitución de factura occidental en Colombia y el real talante del país, cuya clasificación, como en los casos de los restantes países iberoamericanos, corresponde a lo que Heinz Dieterich llama feudalismos de alta tecnología, denominación que implica la existencia de una sociedad que no ha incorporado todavía el modo científico de ver el mundo, a despecho de la proliferación exagerada de artefactos tecnológicos de diversa jaez que nos abruman por doquiera. Y, en este estado de cosas, sin cosmovisión científica estricta, la sociedad colombiana en general no puede sustentar una constitución política que refleje una democracia genuina. La ausencia de cultura científica connota la ausencia de cultura constitucional. En lo que sigue, con la ayuda de fuentes singulares y poco consideradas en el mundo académico latinoamericano hasta donde cabe decir, desglosaremos debidamente lo anterior.

Visión de la Constitución estadounidense en clave científica

La Constitución estadounidense, madre de las constituciones modernas, fue la obra de masones ilustrados, los padres fundadores del coloso del norte. De facto, entre ellos figuraban miembros de la comunidad científica internacional de la época, como Benjamín Franklin y Thomas Jefferson. Esto no fue algo casual, puesto que, como señala Carl Sagan, la Constitución norteamericana quedo concebida en conformidad con el método científico, esto es, una constitución con un mecanismo de corrección de errores, manifiesto en las enmiendas constitucionales, lo que significa que tuvieron en cuenta sus gestores la inevitable falibilidad humana. Además, habida cuenta del proverbial pragmatismo anglosajón, cuyas raíces se remontan a la Inglaterra medieval, la ciencia en Estados Unidos ha tenido un énfasis marcadamente aplicado a lo largo de su historia, cual soporte para la debida consolidación de su revolución industrial, por lo cual la forja del sistema educativo correspondiente ha estado en sintonía con tal meta en mente. Resulta interesante e ilustrativo citar en forma directa y extensa a Sagan:

Los redactores de la Constitución eran estudiantes de historia. Conscientes de la condición humana, intentaron inventar un medio para mantenernos libres a pesar de nosotros mismos.

Los que se oponían a la Constitución de Estados Unidos insistían en que nunca funcionaría; que era imposible una forma de gobierno republicano que abarcara una tierra con "climas, economías, morales, políticas y pueblos tan distintos", como dijo el gobernador George Clinton de Nueva York; que un gobierno y una Constitución así, como declaró Patrick Henry de Virginia, "contradicen toda la experiencia del mundo". De todos modos, se intentó el experimento.

Los descubrimientos y las actitudes científicas eran comunes entre los que inventaron a Estados Unidos. La autoridad suprema, por encima de cualquier opinión personal, libro o revelación -como dice la Declaración de la Independencia- eran "las leyes de la naturaleza y del Dios de la naturaleza". Benjamín Franklin era venerado en Europa y América como fundador del nuevo campo de la física eléctrica. En la Convención Constitucional de 1789, John Adams apeló repetidamente a la analogía del equilibrio mecánico en las máquinas; otros al descubrimiento de William Harvey de la circulación de la sangre. Adams, más adelante, escribió: "Todos los humanos son químicos de la cuna a la tumba[...] El Universo Material es un experimento químico". James Madison utilizó metáforas químicas y biológicas en The Federalist Papers. Los revolucionarios americanos eran criaturas de la Ilustración europea, que proporciona unos antecedentes esenciales para entender los orígenes y el propósito de Estados Unidos.

"La ciencia y sus corolarios filosóficos", escribía el historiador americano Clinton Rossiter, "fueron quizá la fuerza intelectual más importante en la formación del destino de la América del siglo xvin [...] Franklin era solo uno entre un gran número de colonos con visión de futuro que reconocieron la relación del método científico con el procedimiento democrático. Investigación libre, intercambio libre de información, optimismo, autocrítica, pragmatismo, objetividad [...] todos esos ingredientes de la república en ciernes estaban ya en vigor en la república de la ciencia que floreció en el siglo xviii. (2000)

Y Sagan abunda más al respecto. Destaca que, en aquellos días, los nacientes Estados Unidos contaban con unos dos millones y medio de almas. Hoy día, son unas cien veces más. Al nacer el futuro coloso del norte, cabía hallar sin problemas diez personas del calibre de Thomas Jefferson, por lo que, en la actualidad, debería ser factible hallar en los actuales Estados Unidos a un millar de Thomas Jefferson cuando menos. Pero, como pregunta Sagan en forma incisiva, ¿en dónde están? Si razonamos en forma similar para Colombia, país con unos 45 millones de habitantes, deberíamos contar con unos 180 prohombres como Jefferson, figuras capaces de concebir la creación y funcionamiento de un país en sintonía con el modo científico de ver el mundo. ¿En dónde andarán? Ahora bien, Colombia, como los restantes países iberoamericanos, es un caso más crítico, habida cuenta que, por su historia, no ha incorporado en forma estricta la cultura científica, pese a la existencia de universidades, centros de investigación, entidades financiadoras de la investigación, programas de postgrado, y demás parafernalia al respecto. No obstante, con todo, esto no pasa de ser lo que el celebérrimo Richard Feynman denominaba con tino como ciencia del tipo de adoración a los aviones, Cargo Cult Science (Feynman, 1994), noción sobre la cual volveremos más adelante.

Destaquemos que lo que se acaba de señalar corresponde al momento fundacional de Estados Unidos. Empero, su historia subsiguiente no ha estado precisamente a tono con el espíritu constitucional. De facto, si leemos a otro de los padres fundadores, Alexander Hamilton, hallaremos en sus escritos, aparecidos en El Federalista, declaraciones explícitas que dan cuenta del talante imperialista de los norteamericanos desde sus primeros tiempos. He aquí una muestra elocuente a este respecto:

The question of size -how large can a republic be without ceasing to be a republic?- was raised early and often during the ratification debate. The American republic created by the Constitution was to take in a large, indeed empire-sized, territory and an ever-increasing population, with the prospect offurther expansion to the west and south (still under French and Spanish control). (Ball, 2003)

A poco de nacer, Estados Unidos dio muestras de actitudes imperialistas. Botón de muestra, a comienzos del siglo xix, trataron de invadir el Canadá, intento fallido a causa del buen sentido de los canadienses, quienes estuvieron del lado de Gran Bretaña, esto es, prefirieron continuar con sus amos ingleses en vez de con sus posibles nuevos amos estadounidenses. Incluso, durante la guerra de independencia, la propia población afroamericana prefirió apoyar a los británicos en lugar de a los colonos norteamericanos. Por su parte, Simón Bolívar supo ver en su momento el peligro que, para Latinoamérica, entrañaba Estados Unidos. He aquí la precisión respectiva de Noam Chomsky:

Latinoamérica ofrece la evidencia más rica de la persistencia de los temas dominantes de la política extranjera, que caen dentro del marco más amplio de la conquista del mundo. Uno de los más graves de los muchos problemas de Latinoamérica desde el derrocamiento del dominio español lo había previsto el Libertador, Simón Bolívar, en 1822: "A la cabeza de este gran continente hay un país muy poderoso, muy rico, muy belicoso, y capaz de cualquier cosa". "En Inglaterra", observa Piero Gleijeses, "Bolívar veía a un protector; en Estados Unidos, a una amenaza". Esto era natural, dadas las realidades geopolíticas. (2007)

Desde luego, a Bolívar le falló la puntería al fiarse de los isleños imperialistas, puesto que el imperialismo británico distaba mucho de una labor proteccionista a juzgar por lo decantado en obras como la ya clásica de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina (Galeano, 1988). De todos modos, el imperialismo norteamericano, que comenzó con su propia fundación, no parece haber sido óbice para los elogios prodigados por Alexis de Tocqueville con motivo de su estancia de varios meses allí (Tocqueville, 1998). Ahora bien, a estas alturas, se presenta esta paradoja: ¿Cómo compaginar una constitución de semblante científico con un proceder imperialista? Para resolver esta paradoja, es menester que nos detengamos un poco en la génesis misma de la tecno-ciencia moderna. Veamos.

Ante todo, dicha génesis requirió un largo período de tiempo, unos tres milenios, proceso con tres raíces básicas, a saber: el surgimiento del monoteísmo en el antiguo Israel, el nacimiento de la democracia en la antigua Grecia y el papel desempeñado por los gremios de artesanos medievales. En primera instancia, el invento inicial del monoteísmo tuvo lugar durante el reinado del faraón Akenatón, el Faraón de aspecto alienígena, coincidiendo con la esclavitud de los israelitas en Egipto. Por supuesto, el dios único de tal Faraón era un dios material, el disco solar. Los israelitas tomaron el concepto y lo depuraron al pasar a un Dios inmaterial, Yahvé. En sí, el monoteísmo implicó la comprensión del universo en forma estructural, holística, en marcado contraste con el politeísmo.

Por su parte, tras el fin del régimen de los arcontes, los antiguos atenienses afrontaron un problema nuevo para la humanidad: cómo gobernarse entre iguales. De acuerdo con Carl Sagan, la solución a tal problema requirió un milenio de ensayo y error, con lo cual surgió la democracia. Eso sí, muy imperfecta, pues, si descontamos a las mujeres, los metecos y los esclavos, apenas unos 40.000 atenienses gozaban de derechos democráticos. En todo caso, de tal proceso, nació lo que Marcelino Cereijido y Laura Reinking (2004) denominan como las reglas del tener razón, manifiesto en dos palabras, un sustantivo y un verbo: democracia y demostrar. Obsérvese que este verbo es central para el moderno método científico, si bien la ciencia como tal no es democrática, puesto que los hechos científicos quedan establecidos en virtud de estos tres principios: el de objetividad, el de inteligibilidad y el dialéctico. En especial, el principio dialéctico connota el diálogo a dos bandas entre teoría y experimento, de suerte que el experimento es el juez incontestable ante el cual se decide qué teoría, modelo o modelillo tiene validez.

Las dos tradiciones anteriores, Jerusalén y Atenas, confluirán en la Roma imperial, comenzando de esta forma una fusión entre ambas a lo largo de la Edad Media. En el camino, se les unirá el aporte de los gremios de artesanos, vital para la consolidación del principio dialéctico a fuer de los instrumentos pergeñados por tales gremios. Destaquemos que, durante el Medioevo, tuvo, asimismo un papel señalado la recuperación del antiguo saber grecorromano por parte de los científicos islámicos, tanto por parte del Islam Oriental como del Islam Occidental. Esto fue vital para el despegue tecnocientífico de la Europa cristiana, postrada tras el fin del Imperio Romano de Occidente. En realidad, la ciencia muslime estuvo muy por delante de la europea por largos siglos. Apenas en el siglo xvi, los europeos lograron equiparar las matemáticas árabes; en el siglo xvii, la arquitectura; y, en el siglo xix, la alta calidad del acero de Damasco.

A mediados del siglo xii, hubo un cambio de paradigma científico, de la ciencia como mimesis y comprensión de la naturaleza a la ciencia como medio de conquista de la misma. Oswald Spengler supo reflejar esto bien hace mucho tiempo:

Con la misma audacia y la misma hambre de poder y de botín espirituales, los frailes nórdicos de los siglos xiii y xiv penetran en el mundo de los problemas técnico-físicos. Aquí no hay nada de esa curiosidad ociosa y extraña a la acción que caracteriza a los sabios chinos, indios, antiguos y árabes. Aquí no hay especulaciones con el propósito de obtener una simple "teoría", una imagen de aquello que no se puede conocer. Sin duda, toda teoría científico-natural es un mito, que el entendimiento bosqueja sobre los poderes de la naturaleza, y toda teoría depende completamente de la religión correspondiente. Pero aquí y solo aquí la teoría es desde un principio hipótesis de trabajo. Una hipótesis de trabajo no necesita ser "justa", ha de ser tan solo prácticamente utilizable.

No se propone descubrir los enigmas del Universo que nos rodea, sino hacerlos servir a determinados fines. De aquí se deriva la exigencia del método matemático, que fue planteada por los ingleses Grosseteste (nacido en 1175) y Roger Bacon (nacido hacia 1210), y por los alemanes Alberto Magno (nacido en 1193) y Witelo (nacido en 1220). De aquí también se deriva el experimento, la scientia experimentalis de Bacon, la inquisición de la naturaleza con aparatos de tortura, con palancas y tornillos. Experimentum enim solum certificat, como escribe Alberto Magno. Es la astucia guerrera de los animales rapaces del espíritu. Creían que lo que querían era "conocer a Dios"; pero lo que en realidad querían era aislar, hacer utilizables y palpables las fuerzas de la naturaleza inorgánica, la energía invisible en todo lo que acontece. La física fáustica, y solo esta, es dinámica, frente a la estática de los griegos y a la alquimia de los árabes. No se trata de materia, sino de fuerza. (1935)

Más cerca de nuestro tiempo, Iván Illich, el crítico más lúcido de la sociedad industrial, ha ido más hondo al respecto con motivo de su primorosa investigación acerca de la vida y obra de Hugo de San Víctor, fallecido a mediados del siglo xii (Illich, 2002, 2008). Hugo concebía a la ciencia en tanto remedio que le sirviese a los seres humanos a fin de paliar sus debilidades frente a natura, de suerte que pudiese sobrevivir, pero sin agredirla o explotarla. Muerto Hugo, entraron en escena los frailes nórdicos mencionados por Spengler, con lo cual desaparece este paradigma científico de la ciencia en tanto remedio para darle paso al paradigma de la ciencia como medio de conquista y dominación de natura. Quienquiera que haya leído El nombre de la rosa, recordará un diálogo entre el fraile protagonista, William de Baskerville, que no es otro que Guillermo de Ockham, y su pupilo, Adso de Melk, en el cual Baskerville, refiriéndose a la naturaleza, dice que, para someterla, hay que obedecerla (Eco, 1993), frase alusiva a la necesidad de entender sus leyes.

Siglos después, Francis Bacon tomará la posta de los frailes nórdicos. De hecho, la mejor expresión del despliegue del paradigma baconiano de conquista de la naturaleza es Estados Unidos, aunque hubo también una hija: la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Además, fenecido el Medioevo y completada la fusión entre las tres raíces antedichas, tendrá lugar la revolución científica con su impronta baconiana característica. De manera, pues, que el paradigma tecnocientífico plasmado en la Constitución estadounidense es el baconiano, por lo que, en el fondo, no hay paradoja alguna, no hay conflicto entre tal paradigma y el proverbial imperialismo anglosajón. Al fin y al cabo, como afirma William H. Goetzmann (1990), la cultura científica, en sus diversas formas, ha moldeado la civilización estadounidense. No obstante, Sagan parece no haber advertido del todo dicho talante baconiano, por lo que, si acogemos la idea fuerza de Sagan, esto es, la ciencia como inspiración para la organización política de un país, expresada en una constitución, salta a la vista la necesidad imperiosa de superar el paradigma baconiano a favor de un paradigma convivencial. Volveremos más tarde sobre esta importante cuestión.

Recién fundados los Estados Unidos, no faltó el oscurantismo, incluso contra los portaestandartes de la ciencia. Por aquellos días, Joseph Priestley, una de las dos figuras centrales en la química del siglo xviii (la otra fue Antoine Laurent de Lavoisier) y con otros aportes significativos sobre religión y política, recaló en el Nuevo Mundo a causa de la persecución de la que fue objeto en la Rubia Albión. A poco de arribar, tuvo sus primeros desengaños, en especial con motivo de su enfrentamiento con John Adams, cuya persecución debió sufrir cuando este fue presidente, hecho paradójico dado el prestigio intelectual de Priestley. Según destaca Steven Johnson (2010), Priestley, fiel a sus principios, consideraba que el dinero de las guerras debía invertirse en bibliotecas y laboratorios. De acuerdo con esto, Inglaterra y Francia temerían más la eficacia de una bomba neumática norteamericana si la Administración estadounidense de la época se decidiera a llevar la tecnología a sus escuelas y universidades. En contraste, Thomas Jefferson le tendió la mano a Priestley, como lo reflejan estas palabras: "Cómo me han entristecido y humillado las acusaciones que fanáticos y monárquicos han vertido sobre vos, ¡incluso aquí!" (Johnson, 2010). Siendo Jefferson ya presidente, Priestley le escribió esto, próximo a morir (Johnson, 2010): "Por primera vez en mi vida (y estoy próximo a cumplir los setenta) he podido comprobar que gozo del favor de quien gobierna el país en que vivo. Espero morir en idéntica situación".

Avanzado el siglo xix, aparecieron los barones ladrones (robber barons), figuras como Cornelius Vanderbilt y J. P. Morgan, esto es, cuando se configuran los primeros trusts, como el del acero, los ferrocarriles y el petróleo, cuyas riquezas fueron posibles gracias al uso de prácticas empresariales inescrupulosas y la explotación de sus empleados (Chapman, 2010). Incluso, textos destinados al gran público narran esta historia, como el de Davidson y Batchelor (1989). En ese momento, los trusts terminaron por controlar al país, la democracia se desvanecía. De otro lado, Stephen Jay Gould, el mayor paleontólogo americano, destaca que los ideales democráticos estadounidenses se han desvanecido gracias al uso perverso de la ciencia con fines de estratificación de razas y países, de forma que, en la cima de la estratificación de marras están la raza anglosajona y los Estados Unidos, con todo su derecho a someter y expoliar a las razas y países considerados como inferiores (Gould, 1997). En suma, he aquí las consecuencias nefastas de una constitución política respaldada por una ciencia de factura baconiana. Peor aún, las restantes constituciones occidentales son una copia deplorable. Y, en el caso de Colombia, la Constitución de 1991 está hecha a la medida del neoliberalismo.

La polémica de la ciencia hispana: por qué no tenemos ciencia

Del mismo modo que la existencia de un puñado de magnates en nuestro país no es prueba de existencia de una población opulenta, máxime cuando Colombia está entre los países más inequitativos del planeta, la existencia de universitarios con titulaciones de postgrado no demuestra la existencia de una sociedad permeada por la ciencia. En general, este diagnóstico aplica a todo el mundo hispano, en especial porque, a fines del siglo xviii, se dio la primera fase de un episodio conocido como la polémica de la ciencia hispana.

En 1782, vio la luz un artículo polémico, titulado Espagne, de Nicolas Masson de Morvilliers, en la Encyclopédie méthodique (1782). Su autor atacaba la represión de la actividad científica española por parte de la censura y de la Inquisición, amén de las estructuras sociopolíticas que las hacían posibles. La reacción no se hizo esperar y poco faltó para que España y Francia fuesen a la guerra. He aquí un fragmento elocuente:

El español tiene aptitud para las ciencias, existen muchos libros, y, sin embargo, quizá sea la nación más ignorante de Europa. ¿Qué se puede esperar de un pueblo que necesita permiso de un fraile para leer y pensar? ¡El libro de un protestante es proscrito por ley, sin que importe sobre qué tema trate, por la sola razón de que el autor es protestante! Toda obra extranjera es detenida: se le hace un proceso y se la juzga; si es vulgar y ridícula y sólo puede corromper el espíritu, se le permite entrar en el reino, y se puede comprar esta especie de veneno literario en todas partes; si, por el contrario, es una obra inteligente, valiente, pensada, se la quema como atentadora contra la religión, las costumbres y el bien del Estado: un libro impreso en España sufre regularmente seis censuras antes de poder ver la luz [...]. (Masson, 1782)

De acuerdo con José María López Piñero (1986), esta polémica no paso de ser un debate ideológico al margen del estudio de la realidad histórica. Por el estilo sucedió en una segunda fase, causada por una reseña de Manuel de la Revilla aparecida en la Revista Contemporánea, a mediados de 1876. Ante la misma, reaccionó con vehemencia un veinteañero Marcelino Menéndez y Pelayo con un artículo titulado Mr. Masson, redivivo, quien hizo una enumeración erudita de autores y obras a lo largo de los siglos en tanto supuesta prueba de la existencia de una ciencia española. En fin, como destaca López Piñero, la tradición científica española fue una mera excusa para el enfrentamiento de la ideología conservadora, clerical y casticista con la mentalidad positivista, progresista y laica (López, 1986). Luego, una tercera fase tuvo lugar durante el franquismo, dada la descapitalización científica y pedagógica experimentada por el régimen tras la Guerra Incivil. De todos modos, jamás ha faltado la retórica triunfalista en ambas orillas del Atlántico a la hora de tratar de inventar una tradición científica.

En tiempos recientes, han abundado los diagnósticos acerca del talante acientífico del mundo hispano. Desde México, tenemos el dictamen de Marcelino Cereijido y Laura Reinking (2004), quienes definen a los nuestros como países con investigación, pero sin ciencia, y el de Heinz Dieterich (2005), cuando los denomina como feudalismos de alta tecnología. Por su parte, desde España, José Carlos Bermejo (2009), Carlos Elías (2008), Jorge Wagensberg (1999) y Luis Alegre y Víctor Moreno (2009) también convergen en cuanto al carácter acientífico de dicho mundo. Desde Argentina, Guillermo Jaim Etcheverry (2004), Ivonne Bordelois (2004) y Roberto Follari (2008) apuntan en la misma dirección. Y cabe alargar esta enumeración mucho más, casi tanto como queramos. Pero, por larga que sea, su común denominador es la expresión antedicha de Richard Feynman: ciencia del tipo de adoración a los aviones, alusiva a un tipo de ciencia carente de originalidad tanto en los métodos como en los cuerpos de conocimiento, puesto que pretende hacer pasar como incorporación de la cultura científica, en el caso de los países hispanos, la copia acelerada e irreflexiva de lo decantado en el Primer Mundo: laboratorios, centros de investigación, bibliotecas, programas de postgrado, instituciones financiadoras de la investigación, congresos, etcétera. No obstante, esto no es la ciencia, vista cual modo de comprender el mundo ajeno al dogma y al principio de autoridad, surgida en virtud del proceso descrito más arriba y que tomó unos tres milenios. Más grave todavía, nuestros países no han reparado en la índole baconiana del paradigma tecnocientífico que tanto gustan de copiar al Primer Mundo, por lo que no están preparados para dar el salto hacia un paradigma científico convivencial, respetuoso de la naturaleza y la dignidad humana. Por ende, como destaca Cereijido, los latinoamericanos no tenemos ciencia y, si la tuviésemos, no sabríamos qué hacer con ella. Y, sin cultura científica, nuestros países no han sido capaces de pergeñar sus propias constituciones, de manera que se han ido por el camino fácil, máxime al tener clases dominantes en vez de clases dirigentes propiamente dichas: copiar la Constitución estadounidense, labor hecha por juristas, formados en derecho, pero no en buena filosofía de la ciencia. Incluso, los mismos estadounidenses se enorgullecen de la copia que otros países han hecho de su Constitución (Seifert, 1987).

No es menester insistir mucho para demostrar las consecuencias nefastas que lo anterior ha implicado para el mundo hispano. A guisa de ilustración, mencionemos el caso mexicano (Fernández, 2011). Su Constitución ha sufrido desde 1917 casi 700 modificaciones, la mayoría inspirada en móviles políticos facciosos y ajenos al interés social. En la historia mexicana reciente, Carlos Salinas sacó adelante dos modificaciones que destruyeron el espíritu y la letra de la Constitución a fin de adecuarla a su propio proyecto político y al de Estados Unidos. Así las cosas, México y el resto de países latinoamericanos no pasan de ser protectorados estadounidenses, por lo que las constituciones latinoamericanas son letra muerta como normas prescriptivas primordiales. En clave científica, esto quiere decir que el rasgo ecuménico de la cultura de la ciencia no forma parte de las realidades políticas latinoamericanas, amén del hecho que tal cultura connota una dimensión de autonomía que tampoco poseen tales países a fuer de su soberanía evanescente, dimensión que una lectura juiciosa de un célebre ensayo de Immanuel Kant, ¿Qué es la Ilustración?, permite apreciar.

Constitucionalismo colombiano: un juicio histórico

Al buscar en la Red sobre constitucionalismo, llama la atención que proliferan las publicaciones de carácter exegético pergeñadas por juristas en detrimento de aquellas de semblante histórico crítico. Y, digámoslo con franqueza, la exégesis jurídica poco puede decirnos acerca del semblante científico de las constituciones latinoamericanas, en caso de existir, para lo cual la historia crítica nos puede tender un cable más adecuado. Comencemos con una conferencia del profesor Albeiro Pulgarín, de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Sede Medellín de la Universidad Nacional de Colombia (Pulgarín, 2005).

Señala Pulgarín que el problema constitucional ha sido mal visto en Latinoamérica tanto por las élites como por el pueblo. En el mejor de los casos, ha predominado el empirismo. Así, en lo que nos ocupa, podemos decir que no se ha ido más allá del nivel precientífico. Esto se torna más dramático por el hecho que Latinoamérica carece de identidad al carecer de modelos político-filosófico propios y que su proyecto de independencia quedo frustrado. Luego, en el siglo xix, no hubo germen de surgimiento del poder constituyente primario, vicio que ha persistido desde entonces. En realidad, comenzó una concepción federalista no discutida con el pueblo. De esta forma, las constituciones latinoamericanas decimonónicas han sido ilegítimas como las que más.

En lo que a Colombia concierne, tras el período colonial español, el único Estado que hemos tenido es el Estado de sitio, por lo que no ha habido poder constituyente primario como base de la autoridad del poder público. Por tanto, la Constitución de 1886 no paso de ser un proyecto feudal conservador. En época más reciente, con el paso de la Constitución de 1886 a la de 1991, se dio una ruptura con el concepto de soberanía, al punto que, según estima el profesor Pulgarín, la Constitución de 1991 es más retardataria que la de 1886. En concreto, mientras la parte filosófica de la Constitución de 1991 es moderna, la estructura del Estado es reaccionaria al reforzar el presidencialismo, el hermano mellizo de la monarquía. Además, para colmo de paradojas, nuestro país no vivió, históricamente hablando, el desarrollo europeo. Por consiguiente, no cabe esperar que, en apenas veinte años, se forme de golpe una epistemología apropiada a fin de crear una constitución inspirada por la cultura de la ciencia, menos aún si se le diese vía libre a un paradigma científico de factura convivencial a fin de superar los vicios del paradigma baconiano.

En la práctica, lo dicho por Albeiro Pulgarín salta a la vista con los lúcidos análisis de Jorge Enrique Robledo que complementan lo establecido por Eduardo Galeano casi cuatro décadas atrás (Robledo, 2005a, 2005b). Problemas colombianos como la energética, el ambiente, las pensiones, la educación y el comercio dejan en evidencia la índole de protectorado de nuestro país, el neocolonialismo en todo su furor con su cariz feudal.

En este orden de ideas, seguimos con la figura más conspicua de la historia política de Colombia: Jorge Eliécer Gaitán Ayala. De él, tomemos sus discursos de 1929 ante la Cámara de Representantes con motivo de la masacre perpetrada en Ciénaga, Magdalena, el 5 de diciembre de 1928 por parte de la multinacional norteamericana United Fruit Company con la connivencia del gobierno colombiano de entonces, el del presidente Miguel Abadía Méndez (Gaitán, 1997). Recordemos que la multinacional de marras, en 1969, cambió su nombre al de Chiquita Brands International, nombre infausto ligado a las masacres más recientes en la zona bananera (Castellanos, 2008). En todo caso, tales discursos fueron claves, habida cuenta que se trataba del problema más delicado de moral y de soberanía nacional de la época. De entrada, Gaitán aclaró en tal ocasión que su enfoque del problema iba a ser científico, como lo demostró con su proceder impecable. En cuanto a la dimensión legal concierne, Gaitán dejó clara la violación al derecho penal.

Dichos discursos contienen pruebas de la acientificidad del aparato legal colombiano. Para muestra un botón, he aquí este fragmento significativo: "Pero esto nada ha de importarles a los señores que no quieren perder el tiempo en estos debates. Que puede importarles a ellos, ni al país, que la justicia penal en Colombia no se administre conforme a los dictados de la ciencia y de la equidad, sino que sea aplicada por el cohecho del oro americano". Y este otro: "Así proceden las autoridades colombianas cuando se trata en este país de la lucha entre la ambición desmedida de los extranjeros y de la equidad de los reclamos de los colombianos. El gobierno colombiano cierra sus oídos ante los hijos de su tierra; pero pide respetuosamente los informes de los americanos. Esto se llama respetar la dignidad del país". Como se ve, aflora el talante feudal de la Constitución de 1886, vigente a la sazón. Y, claro está, esto no es historia del lejano pasado, ni el realismo mágico de Cien años de soledad, puesto que es una realidad dolorosa vigente, como podemos apreciar en estas palabras de Rocío Castellanos acerca de las masacres más recientes:

En la actualidad, el proceso judicial abierto en Colombia está por terminar; no porque se haya determinado la culpabilidad ni mucho menos porque se dictara la sentencia, sino porque el tiempo límite para llevar a cabo las investigaciones finalizará en tres meses. Los testimonios de los jefes paramilitares sometidos al llamado proceso de paz no han sido suficientes para vincular penalmente a los dirigentes de la multinacional Chiquita Brands, la misma que hace 80 años llevara a cabo junto con el gobierno la masacre de las bananeras. (2008)

Remontémonos de nuevo en el tiempo, hasta 1936. Ahora, nuestro cicerone es Fernando González, filósofo de la autenticidad. En Los negroides, hallamos estas palabras: "Hemos agarrado ya a Suramérica: Vanidad. Copiadas constituciones, leyes y costumbres; la pedagogía, métodos y programas; copiadas todas las formas. Tiene vergüenza del carriel envigadeño". Más adelante, dice lo siguiente: "Colombia produce hombres estudiosos, lectores, muchachos juiciosos. Ningún país más inducido. Toda teoría es recibida, toda ley y todo libro es plagiado. No hay revoluciones. Leen, hablan y hablan como si estuvieran rotos. ¿Es esto prometedor?" (González, 1999). Como bien se ve, González captó bien la acientificidad latina y colombiana, incluidas sus constituciones políticas y aparatos legales. Incluso, el humor local recoge bien esto. En Bogotá, a media cuadra de la Pontificia Universidad Javeriana, en la calle 41, hay un negocio de fotocopias llamado El paisa copión, nombre que parece sacado de alguna obra de Fernando González o de Cayetano Betancur. Recordemos lo dicho por Marcelino Cereijido: los latinoamericanos carecemos de ciencia y, si la tuviésemos, no sabríamos qué hacer con ella. O, en palabras de Fernando: "¿Qué arte, religión y ciencia puede brotar de nosotros si humillaron a nuestros padres?" (González, 1999), declaración que compendia lo esencial del libro clásico de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina. De manera, pues, que, subcontinente de la inautenticidad, Latinoamérica, por carecer de cultura científica, carece de cultura constitucional.

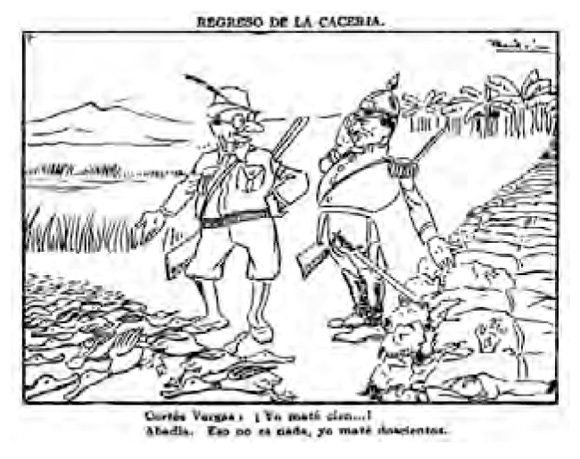

Hay más pasajes relevantes de Fernando González en esta óptica, como, por ejemplo, en la revista Antioquia (González, 1997). Pero, es momento de ocuparnos un poco de otro filósofo colombiano, Cayetano Betancur, quien abordó la estructura constitucional a lo largo de la historia, pese a lo cual no pudo evitar ciertos dislates, como este: "El insigne mérito de la Constitución de 1886 fue el haber iniciado las cartas políticas nacionales" (Betancur, 1952). Cabe preguntarse: ¿Qué mérito hay en apuntalar un feudalismo tecnocrático ajeno a la dignidad humana y a natura? Con todo, Betancur era consciente de la necesidad de reestructurar la Constitución de 1886, pero restringida a los intereses comunes de los dos partidos tradicionales, puesto que, como señala Cayetano, Colombia nunca fue, ni quiso ser, una democracia pura, como tampoco rigió en nuestro país el Estado de Derecho liberal burgués. A lo sumo, estimaba que Colombia era una república democrática, denominación inadecuada para el momento actual, ya que una república tal supone un gobernante inspirado en el interés común. Así, apuntamos de nuevo al diagnóstico de Dieterich: feudalismo de alta tecnología. Por lo demás, la historia del humor colombiano refleja con creces este talante feudal, como son los casos de Horacio Longas (1985) y Ricardo Rendón (Colmenares, 1998). He aquí una demoledora muestra del arte de Rendón a propósito de la masacre de las bananeras (Angulo, 2006).

Noam Chomsky se ha ocupado de la problemática latinoamericana como pocos. En su libro La (des)educación, destaca la esencia de la mal llamada democracia, para lo cual usa la expresión "rebaño desconcertado", en alusión al grueso de la población, manipulada por las minorías dominantes, las que convocan al rebaño de marras cada vez que le proponen que "elija" a algún miembro prominente de tales minorías para dirigir sus destinos (Chomsky, 2007). En otras palabras, esto quiere decir que, cada vez que hay elecciones, surge la ilusión de participación, pero, una vez que pasan, el rebaño desconcertado queda al margen de cualquier injerencia gubernamental. Incluso, el modelo de gobierno universitario colombiano está reputado como el más antidemocrático de Latinoamérica (Villamil, 2010). Siendo así, sin democracia genuina, sin incorporación de la cultura científica, nuestras sociedades carecen de cultura constitucional. No puede ser de otro modo, puesto que somos un protectorado imperial, para el cual cumplimos la importante función de suministro de materias primas y capitales para mantener a flote su maltrecha economía. De facto, cuatro décadas atrás, la fragilidad imperial era obvia según la consignó Eduardo Galeano. He aquí una pequeña muestra:

El petróleo sigue siendo el principal combustible de nuestro tiempo, y los norteamericanos importan la séptima parte del petróleo que consumen. Para matar vietnamitas, necesitan balas y las balas necesitan cobre: los Estados Unidos compran fuera de fronteras una quinta parte del cobre que gastan. La falta de cinc resulta cada vez más angustiosa: cerca de la mitad viene del exterior. No se puede fabricar aviones sin aluminio, y no se puede fabricar aluminio sin bauxita: los Estados Unidos casi no tienen bauxita. Sus grandes centros siderúrgicos -Pittsburgh, Cleveland, Detroit- no encuentran hierro suficiente en los yacimientos de Minnesota, que van camino de agotarse, ni tienen manganeso en el territorio nacional: la economía norteamericana importa una tercera parte del hierro y todo el manganeso que necesita. Para producir los motores de retropropulsión, no cuentan con níquel ni con cromo en su subsuelo. Para fabricar aceros especiales, se requiere tungsteno: importan la cuarta parte. (1988)

En aquellos días, esta situación imperial era halagüeña comparada con la actual, como puede constatarse al leer a Michael Klare (2008), experto en geopolítica de la energía. La fiesta se acabó. En estas condiciones, cabe preguntarse esto para Colombia: ¿Qué celebramos con motivo de los veinte años de la Constitución de 1991? En el mejor de los casos, a la luz de todo lo dicho, no gran cosa. Más bien, la pregunta crucial es esta otra: ¿Qué modelo constitucional debemos seguir si este país, al igual que el resto del planeta, aspira a seguir sobre la faz de la Tierra? La clave para la respuesta reside en lo que, desde hace varias décadas, se conoce como convivencialidad, esto es, el paso a un paradigma de civilización postcapitalista. Desde luego, es un reto hercúleo. Y no hay mucho tiempo.

En lo básico, una sociedad convivencial es aquella austera y respetuosa de la naturaleza, algo posible sólo si el consumo de energía per cápita no supera cierto umbral crítico. No es energívora. Junto con esto, promueve el desarrollo integral y autónomo de los seres humanos, con todas sus dimensiones constitutivas. Además, como hoy día no cabe sustraerse a una globalización propiamente dicha, más allá del pedestre marco crematístico, la formación humanista es crucial para forjar genuinos ciudadanos del mundo, por lo que la educación socrática recupera su importancia según recalca Martha Nussbaum. Desde luego, una constitución política de una sociedad convivencial debe reflejar lo previo, lo cual connota todo un giro copernicano. No se parecerá en nada a las constituciones actuales, por lo que estas terminarán por ser unos fósiles políticos y tristes recuerdos de edades bárbaras.

Entretanto, podemos sacarle partido a las constituciones actuales de manera que sirvan como transición pedagógica hacia el gran reto de la creación de constituciones convivenciales. Carl Sagan nos aporta una buena pista al respecto, siempre en la perspectiva de la matriz científica de la Constitución primigenia de su país:

La experimentación y el método científico se pueden enseñar en muchas materias distintas de la ciencia. Daniel Kunitz es un amigo mío de la universidad. Ha sido toda la vida un profesor de ciencias sociales innovador en institutos de enseñanza media. ¿Los alumnos quieren entender la Constitución de Estados Unidos? Se les puede decir que la lean, artículo tras artículo, y luego la comenten en clase[...] pero, lamentablemente, acabarán todos dormidos. O se puede intentar el método de Kunitz: prohibir a los estudiantes leer la Constitución. A cambio, los invita a celebrar una Convención Constitucional, dos por cada estado. Primero plantea en detalle a cada uno de los trece equipos los intereses particulares de su estado y región. A la delegación de Carolina del Sur, por ejemplo, le hablará de la primacía del algodón, la necesidad y moralidad del tráfico de esclavos, el peligro planteado por el norte industrial, etc. Las trece delegaciones se reúnen y, con un poco de guía facultativa, pero principalmente solos, escriben una constitución durante unas semanas. Luego leen la Constitución de verdad. Los estudiantes han reservado el poder de declarar la guerra al presidente. Los delegados de 1787 lo asignaron al Congreso. ¿Por qué? Los estudiantes han liberado a los esclavos. La Convención Constitucional original no lo hizo. ¿Por qué? Eso exige una mayor preparación de los profesores y más trabajo para los estudiantes, pero la experiencia es inolvidable. Es difícil no pensar que las naciones de la Tierra estarían mejor si todos los ciudadanos se sometieran a una experiencia comparable. (Sagan, 2000)

Hasta donde cabe juzgar, esta idea armoniza con el planteamiento de Martha Nussbaum sobre la formación de ciudadanos del mundo en clave socrática. Asimismo, como señala Leonardo Boff (2008), el ideal democrático connota vivirlo en la familia, en la comunidad, en las relaciones sociales y en la organización del Estado, amén de, añadamos, las universidades, un ideal aún nonato en Latinoamérica. Ahora bien, para Colombia, es enorme el reto del paso a una constitución convivencial, puesto que los colombianos no sólo carecen del modo científico de ver el mundo, sino que viven alienados, como destaca Piedad Bonnett (2011), por una avalancha de frivolidades y estupideces mediáticas que les hacen perder el sentido de las proporciones, por lo que no están, precisamente, a la caza de la realidad, lo que explica, aunque no justifica, que la violencia sea la principal industria nacional de exportación, fruto de la violación de los pactos solidarios y la burla de la fe jurada en los himnos y las constituciones. Por ende, en vez de celebrar los veinte años de la Constitución de 1991, pasemos a una mejor causa: poner los primeros ladrillos de una Constitución convivencial para Colombia. Al fin y al cabo, la función principal del conocimiento científico convivencial es contribuir a la transformación de la realidad a fin de mejorarla.

Referencias bibliográficas

Alegre, L. y V. Moreno (ed.) (2009). Bolonia no existe: La destrucción de la universidad europea. Hondarribia: Hiru. [ Links ]

Angulo, G. (2006). Ricardo Rendón, caricaturista. Recuperado de http://www.ciudadviva.gov.co/agosto06/magazine/4/index.php. [ Links ]

Ball, T. (ed.) (2003). Hamilton, Madison, and Jay: The Federalist with Letters of "Brutus". Cambridge: Cambridge University Press. [ Links ]

Bermejo, J. C. (2009). La fábrica de la ignorancia: La universidad del "como si". Madrid: Akal. [ Links ]

Betancur, C. (1952). La estructura de la Constitución. Conferencia leída en el ciclo sobre temas constitucionales, Instituto Colombiano de Cultura Hispánica. [ Links ]

Boff, L. (2008). La opción-Tierra: la solución para la tierra no cae del cielo. Santander: Sal Terrae. [ Links ]

Bonnett, P. (2011). "Y todos tan contentos: consagración de la mentira". Leer y releer,61: 23-31. [ Links ]

Bordelois, I. (2004). La palabra amenazada. Buenos Aires: Libros del Zorzal. [ Links ]

Castellanos, R. (2008). "La masacre de las bananeras en 1928: La United Fruit Company, una multinacional de la muerte". Memorias de Venezuela, 6: 20-25. [ Links ]

Cereijido, M. y L. Reinking (2004). La ignorancia debida. Buenos Aires: Libros del Zorzal. [ Links ]

Chapman, P. (2010). Bananas: de cómo la United Fruit Company moldeó el mundo. Bogotá: Taurus. [ Links ]

Chomsky, N. (2007). La conquista continúa: 500 años de genocidio imperialista. La Plata: Terramar. [ Links ]

Chomsky, N. (2007). La (des)educación. Barcelona: Crítica. [ Links ]

Colmenares, G. (1998). Ricardo Rendón: Una fuente para la historia de la opinión pública. Bogotá: TM Editores/Universidad del Valle/Banco de la República/ Colciencias. [ Links ]

Davidson, J. W. y J. E. Batchelor (1989). The American Nation. Englewood Cliffs: Prentice Hall. [ Links ]

Dieterich, H. (2005). Crisis en las ciencias sociales. Madrid: Popular. [ Links ]

Eco, U. (1993). El nombre de la rosa. Barcelona: RBA Editores. [ Links ]

Elías, C. (2008). La razón estrangulada: La crisis de la ciencia en la sociedad contemporánea. Barcelona: Debate. [ Links ]

Fernández, Fausto. (2011). La Constitución. Recuperado de http://www.zocalo.com.mx/seccion/opinion-articulo/la-constitucion2. [ Links ]

Feynman, R. P. (1994). ¿Está Ud. de broma, Sr. Feynman? Madrid: Alianza. [ Links ]

Follari, R. A. (2008). La selva académica: Los silenciados laberintos de los intelectuales en la universidad. Santa Fe: Homo Sapiens. [ Links ]

Gaitán, J. E. (1997). 1928: la masacre en las bananeras. Bogotá: Cometa de Papel. [ Links ]

Galeano, E. (1988). Las venas abiertas de América Latina. Bogotá: Siglo xxi. [ Links ]

Goetzmann, W. H. (1990). Los estadounidenses, la exploración y la cultura de la ciencia. En L. S. Luedtke (ed.). La creación de los Estados Unidos: La sociedad y la cultura de los Estados Unidos (315-324). Washington: Servicio Cultural e Informativo de los Estados Unidos. [ Links ]

González, F. (1997). Antioquia. Medellín: Universidad de Antioquia. [ Links ]

González, F. (1999). Los negroides: ensayo sobre la Gran Colombia. Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana. [ Links ]

Gould, S. J. (1997). La falsa medida del hombre. Barcelona: Crítica. [ Links ]

Hoyos, G. (2011). La universidad tecnológica y la idea de universidad. Discurso pronunciado con motivo de los primeros cincuenta años de la Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia, 10 de febrero de 2011. [ Links ]

Illich, I. (2002). En el viñedo del texto. Etologia de la lectura: un comentario al "Didas-calicon" de Hugo de San Victor. México: Fondo de Cultura Económica. [ Links ]

Illich, I. (2008). El trabajo fantasma. En I. Illich. Obras reunidas,: vol. II (41-177). México: Fondo de Cultura Económica. [ Links ]

Jaim, G. (2004). La tragedia educativa. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. [ Links ]

Johnson, S. (2010). La invención del aire: un descubrimiento, un genio y su tiempo. Madrid: Turner. [ Links ]

Klare, M. T. (2008). Planeta sediento, recursos menguantes: La nueva geopolítica de la energia. Barcelona: Tendencias. [ Links ]

Longas, H. (1985). Album de caricaturas. Medellín: Autores Antioqueños. [ Links ]

López, J. M. (1986). La ciencia en la historia hispánica. Barcelona: Salvat. [ Links ]

Masson de Morvilliers, N. (1782). "Espagne". En Encyclopédie méthodique (554-568). París: Panckoucke. [ Links ]

Nussbaum, M. (2005). El cultivo de la humanidad: Una defensa clásica de la reforma en la educación liberal. Barcelona: Paidós. [ Links ]

Nussbaum, M. (2010). Not for profit: Why Democracy needs the Humanities. Princeton University Press. [ Links ]

Pulgarín, A. (2005). Constituyente universitaria. Conferencia presentada en el Aula Máxima de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Colombia, Mayo, Medellín. [ Links ]

Robledo, J. E. (2005a). Agricultura, educación y comercio: El botin neoliberal. Bogotá: FICA. [ Links ]

Robledo, J. E. (2005b). Democracia de papel: fraudes, mentiras y negociados en Colombia. Bogotá: Intermedio. [ Links ]

Sagan, C. (2000). El mundo y sus demonios: la ciencia como una luz en la oscuridad. Barcelona: Planeta. [ Links ]

Seifert, C. W. (comp.) (1987). A Teacher's Guide and Glossary to the United States Constitution: 1787-1987. Washington: United States Information Agency. [ Links ]

Spengler, O. (1935). El hombre y la técnica. Santiago de Chile: Cultura. [ Links ]

Tocqueville, A. (1998). La democracia en América. México: Fondo de Cultura Económica. [ Links ]

Villamil, E. M. (2010). "Modelo de gobierno universitario colombiano: el más antidemocrático de América Latina". En C. Vásquez et al. Pensar la Universidad: ¿hay un horizonte ético-politico de la Universidad? (88-97). Medellín: Universidad de Antioquia/Universidad Nacional de Colombia. [ Links ]

Wagensberg, J. (1999). Ideas para la imaginación impura: 53 reflexiones en su propia sustancia. Barcelona: Tusquets. [ Links ]