Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Accesos

Accesos

Links relacionados

-

Citado por Google

Citado por Google -

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO -

Similares en Google

Similares en Google

Compartir

Estudios Socio-Jurídicos

versión impresa ISSN 0124-0579

Estud. Socio-Juríd vol.9 no.1 Bogotá ene./jun. 2007

Don Antonio José de Ayos y la recepción del derecho romano en Colombia (SAEC. XVIII)*

Don Antonio Jose de Ayos and the reception of roman law in Colombia (SAEC. XVIII)

Fernando Betancourt-Serna**

Iván Guillermo Vargas-Cháves***

*Los autores quieren dejar constancia escrita de sus agradecimientos por la lectura y observaciones de acribia que han mejorado en mucho el contenido y forma del presente trabajo, a los profesores Dr. Julián Ruiz Rivera, catedrático de Historia de América de la Universidad de Sevilla y miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Historia – vid. J. A. Medellín Becerra – D. Fajardo Rivera, Diccionario (2005) s. v. Ruiz Rivera, Julián Bautista p. 867; cfr. inmediatamente la abreviatura Nº 7-, y Dr. Fernando Mayorga García, profesor titular de la asignatura Historia del Derecho Colombiano en la Universidad Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario de Bogotá. Para los numerales I-IV del sumario citaremos abreviadamente los siguientes archivos y bibliografía, excepto el Nº 7 para todo el trabajo: 1. Archivo General de Indias (Sevilla) = AGI. [ Links ] 2. Archivo General de la Nación de Colombia. Sección Colonia [SC]. Fondo Colegios [FC] = AGNC. SC FC. 3. Catálogo AGNC. (Bogotá 2003) = Catálogo AGNC. (2003). 4. Archivo Histórico del Colegio Mayor (y Seminario) de San Bartolomé de Bogotá [ Links ] = AHCMSB. 5. F. Betancourt-Serna, La recepción del derecho romano en Colombia (Saec. XVIII), Fuentes codicológicas jurídicas I: Ms. Nº 274, BNC, Sevilla/Bogotá, en prensa, = La recepción I [en prensa]. 6. G. Hernández de Alba, Documentos para la historia de la educación en Colombia, compilación de Guillermo Hernández de Alba (ed.), Cronista de la ciudad de Bogotá, Tomo IV: 1767-1776, Patronato Colombiano de Artes y Ciencias, Colegio Máximo de las Academias Colombianas, Bogotá, 1980 = Documentos IV [1767 – 1776] (1980), y Documentos V [1777 – 1800] (1983). 7. Medellín Becerra, J. A. y Fajardo Rivera, D., Diccionario de Colombia, Bogotá, 2005 = Diccionario (2005). 8. Rodríguez Cruz, Águeda María, O.P., Historia de las universidades hispanoamericanas. Período hispánico, Patronato Colombiano de Artes y Ciencias, Instituto Caro y Cuervo, T. I-II, Bogotá,1973 = Historia de las Universidades Hispanoamericanas I-II (1973). 9. Soto Arango, D. E, La reforma del plan de estudios del Fiscal Moreno y Escandón 1774- 1779, Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Bogotá, 2004 = Reforma 1774 – 1779 (2004), y allí mismo Soto Arango, D. E. (ed.), Anexos documentales p. 102 (-139): Plan de Estudios y método provisional para los colegios de Santafé, por ahora y hasta tanto que se erige Universidad Pública, o su Majestad dispone otra cosa = Anexo I (2004).

**Catedrático de Derecho Romano, Facultad de Derecho, Universidad de Sevilla – España. Correo electrónico: purisalamanca@hotmail.com. Sevilla. España.

***Bachiller en humanidades por el Colegio Carlos Arturo Torres (Tunja). Lleva a cabo estudios de pregrado en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario y, en la misma institución, inició sus estudios de latín que ahora continúa en la Universidad Nacional de Colombia. Llevó a cabo el curso de derecho privado francés con el profesor Ch. Laurromet (Université Phanteon Assas [París II]) (2005). Diplomado en Investigación por la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá (2006). Presentado al profesor Dr. F. Betancourt-Serna por el profesor. Dr. F. Mayorga García, con el objetivo de dirigir su tesis doctoral en derecho romano que, así esperamos, tendrá por objeto uno de los manuscritos de derecho romano colombianos. Correo electrónico: vargasmx1@yahoo.com.

Recibido: 12 de diciembre de 2006 Aprobado: 22 de marzo de 2007

Sesenta y ocho años después de haberse graduado como abogado rosarista, Alfonso López Michelsen recomienda que las directivas, docentes y estudiantes deben mantener la esencia tomista, las tradiciones, la raíz española, y que sean defensores de los Derechos Humanos, constituciones de la Universidad, aunque entiende perfectamente los cambios […]1

RESUMEN

En este artículo se aborda el problema existente de la tensión entre "tradición institucional" e "ilustración neogranadina" a través de un litigio considerado medular para la historia de la recepción del derecho romano en Colombia, el cual pone en manifiesto la práctica judicial en Indias como fuente ineludible del derecho indiano, presentando a su vez un panorama dinámico de las instituciones universitarias en el Nuevo Reino de Granada. En cuanto al objeto mismo de estudio, es de resaltar que desde la controversia, éste presenta uno de los pocos casos de judicialización entre tradición y modernidad, que si bien vaticinaba los nuevos aires que se veían llegar en esta constante difusión institucional de corrientes jurídicas europeas, dejaba un profundo impacto en la memoria histórica universitaria y de la sociedad neogranadina.

Palabras clave: Colombia, derecho romano, Don Antonio José de Ayos, recepción.

ABSTRACT

This article aboard the existing problem of the tension between "institutional tradition" and "neogranadinal illustration" through an important litigation that is considered a medullar aspect for the history of the reception of the Roman law in Colombia, showing the judicial practice as a font of the Indian law, displaying a dynamical panorama of the university institutions in the Nuevo Reino de Granada. Over the study object, is understandable that from the controversy, this one presents one of the few cases of judical processing between tradition and modernity, which although predicted the new tendencies in the constant institutional diffusion of European juridical currents, that was leaving a deep impact in the university historical memory and of the neogranadina society.

Key words: Colombia, Don Antonio José de Ayos, Reception, Roman Law.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene por objeto la presentación general del que ha sido calificado por F. Betancourt-Serna como "el litigio más sublime en la historia de la recepción del Derecho romano en Colombia".2 En efecto, en dicho litigio el actor (= demandante o legitimado procesal activamente) es un grupo de colegiales de jurisprudencia del Real Colegio Mayor (y Seminario) de San Bartolomé de Santafé de Bogotá,3 formados con el plan de estudios (de jurisprudencia) del Fiscal de la Real Audiencia y Protector de indios,4 el ilustrado neogranadino D. Francisco Antonio Moreno y Escandón (Mariquita [Nuevo Reino de Granada] 25. X. 1736 – Santiago de Chile 22. II. 1792),5 de 22 de septiembre de 1774,6 reformado por el Intendente y Visitador del Nuevo Reino de Granada, el ilustrado peninsular D. Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres (Lebeña [Castilla la Vieja] bautizado el 10. IX. 1732 - ¿Escalona de Alberche [Toledo]? ante 1809), el 13 y 16 de octubre de 1779.7 Que dicho plan de estudios ilustrado de jurisprudencia (1774) y su "adición" ilustrada (1779) formó a los juristas neogranadinos a partir de aquella primera fecha, lo prueba el hecho histórico de "Los nueve mártires de Cartagena de Indias" (24. II. 1816), tres de los cuales fueron hijos de ese plan de estudios y del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.8 Nos referimos a D. Miguel Díaz Granados (Santa Marta 1762 – Cartagena de Indias 1816), D. Antonio José de Ayos (Cartagena de Indias 1766 – 1816), y D. José María García de Toledo (Cartagena de Indias 1762 – 1816). El apartado VI de este trabajo está destinado al contexto histórico-político de su destino trágico.

En nuestro litigio el demandado (cum quo agitur o legitimado procesal pasivamente) es la Universidad de Santo Tomás de Aquino de Santafé de Bogotá,9 representada en ese momento litigioso por su rector, Fr. Manuel Ruiz, O.P.

En tercer término, la res de qua agitur (el asunto sobre el que se litiga) es el Corpus Iuris Civilis. Pero no se crea a la ligera que se trata de una actio furti, por una grosera sustracción ilícita (contrectatio) de un ejemplar de ese manantial inagotable que ha vivificado desde hace muchos siglos la ciencia y prudencia de los juristas; en ese caso el demandante hubiese sido la Universidad y los demandados quizá los escolares. En otros términos, no se trata de un litigio sobre el continente —un ejemplar del Corpus Iuris Civiles—, sino de un litigio sobre el contenido de ese mismo libro como objeto de examen de grado universitario, o "Tremendas" en la terminología universitaria de la Metrópoli, de Indias e Islas Filipinas: Institutiones (o Instituta en la tradición universitaria española, de Indias e Islas Filipinas), Digesta, Codex Justinianus ( y Novellae). Ahí radica lo sublime de ese litigio. Pero también queda consignada en él la tensión entre la tradición institucional y la "ilustración neogranadina". Por tanto, si no nos equivocamos, estamos ante uno de los pocos casos de "judicialización" entre tradición y modernidad.

Pero hay más para extraer como lección de este litigio. En efecto, como expone M. Luque Talaván,10 la recepción del ius commune se produjo en Indias a través de tres vías: a) la oficial o real, a través de las Siete Partidas, b) la académica o científica, gracias a las universidades en Indias, en cuyas aulas se enseñaba el derecho común, y, c) la vía práctica, mediante la práxis judicial, a cargo de letrados que habían estudiado en las universidades.11 Las universidades en Indias fueron las encargadas de difundir las diferentes corrientes jurídicas europeas. Por vía práctica la recepción se produjo a través de los letrados quienes, en la defensa de sus casos ante los tribunales, practicaban las tradiciones jurídicas aprendidas en la universidad, apelando repetidamente al derecho romano. Dos autores que gozaron de gran predicamento en el mundo jurídico indiano tales como Juan de Solórzano y Pereyra (1575 – 1653) con su Política indiana,12 y Jerónimo Castillo de Bobadilla (1546 / 1547 – 1605) con su Política para corregidores,13 hicieron en sus obras respectivas una clara alusión a la posibilidad de que los jueces usaran la doctrina de los autores a la hora de dictar sus sentencias. A la ley y la doctrina como fuentes fundamentales, se debe añadir la costumbre, así como la razón y la epiqueya —sustentadora del arbitrio judicial—. Los jueces indianos tenían amplias facultades para dictaminar —al igual que sus homónimos peninsulares—, estando autorizados a no tener en cuenta la ley si consideraban, ante un caso determinado, que de su aplicación se derivaría una injusticia. Esta circunstancia es la que se conoce como "arbitrio juridicial", es decir, la facultad que los tribunales tenían de crear derecho.

Por otra parte, dice expresamente M. Luque Talaván: "El tema de la práctica judicial en Indias es aun hoy cuestión prácticamente inexplorada. Aun así y con los escasos datos con los que actualmente se cuenta, puede señalarse el importante papel que tuvo como fuente del Derecho indiano".14 Pensamiento que puede redondearse con el de J. T. Uribe Ángel:15

No obstante, esos movimientos intelectuales —el humanismo, la neoescolástica española, el jusnaturalismo— no incidieron decisivamente en el jus commune, que todavía se seguía enseñando en las universidades. Esos movimientos hubieran podido incorporarse a través de leyes, pero como el jus commune era un derecho de juristas, las contribuciones de esas corrientes al derecho se realizaron a través de la práctica forense, cuando los jurisconsultos en sus alegatos incorporaban opiniones extraídas de esos comentarios.

Así, pues, nada más elegante para Colombia que iniciar esta línea de investigación aún inexplorada con este litigio. En efecto, las fuentes del derecho indiano fueron similares a las de otros ordenamientos jurídicos: la ley, la costumbre, la jurisprudencia de los tribunales y la jurisprudencia doctrinaria o literatura jurídica. Dentro de la ley se incluye la ley peninsular compuesta por cédulas reales, reales órdenes, cartas acordadas, etc., y la ley criolla o municipal, compuesta a su vez por ordenanzas capitulares, decretos, autos acordados, bandos, provisiones reales, cédulas reales, instrucciones, mandamientos de gobierno, etc. En los momentos iniciales de la conquista y colonización el derecho castellano se trasplantó íntegramente a Indias. Paulatinamente, las particularidades locales hicieron necesaria la adaptación del derecho castellano a la nueva realidad.

Esa adaptación se realizó a través de la legislación promulgada por el rey y que fue el origen del denominado derecho indiano, principalmente en cuestiones de derecho patrimonial privado, procesal, mercantil y penal. Todo ello, naturalmente, conforme a la prelación de fuentes establecida en las leyes de Toro (1505),16 reproducida más tarde en la Recopilación de leyes de Castilla (1567).17 Así, a principios del siglo XIX, el orden era el siguiente: 1. Novísima recopilación de las leyes de España (1805),18 2. Recopilación de leyes de Castilla (1567),19 3. Ordenanzas reales de Castilla u Ordenamiento de Montalvo (1484),20 4. Ordenamiento de Alcalá de Henares (1348),21 y Las siete partidas (1256 – 1265).22 En relación con la costumbre —entendiendo por tal a aquellos usos sociales que originan normas de tipo jurídico—, se debe distinguir una costumbre peninsular —importada de la metrópoli—, de una costumbre propiamente indiana que incluye la costumbre indígena; ésta respetada siempre y cuando no fuese en contra de la religión Católica ni en contra del derecho indiano, y de una costumbre criolla.23 Por último, en relación con la jurisprudencia de los tribunales debemos distinguir aquella emitida en los tribunales peninsulares —Real y Supremo Consejo de Indias y Casa de Contratación de Sevilla (actual sede del Archivo General de Indias = AGI.), principalmente—, de aquella emitida en los tribunales indianos —reales audiencias, gobernaciones, pero sólo en el caso de que el gobernador fuese presidente de real audiencia y jurista, y Real Tribunal de Minería, principalmente—.

En otros términos, el presente litigio (vía práctica) nos ofrece esas tres vías de la recepción del ius commune sobre su alma mater (madre nutricia): el derecho romano. No sólo eso sino que también nos presenta la historia viva de las universidades en el Nuevo Reino de Granada, en pleno auge de la "ilustración neogranadina". Por otra parte, al ser el derecho romano una asignatura académica, dicho litigio no podía dilucidarse al margen de la legislación universitaria peninsular e indiana.

I. EL MANUSCRITO AGNC. SC 12 FC LEGAJO 4 D 18 FF. 471R – 508V

Poseedor del manuscrito que contiene nuestro litigio es el Archivo General de la Nación Colombiana —integrado en el Sistema Nacional de Archivos—, bajo la signatura AGNC. SC [Sección Colonia] 12 FC [Fondo Colegios] Legajo 4 D[ocumento] 18 ff. 471r – 508v.24 El manuscrito actual comprende 38 folios (76 páginas). Estamos ante un manuscrito manipulado. De ello es indicio la doble foliación que presenta, con una diferencia de 10 folios (20 páginas) entre la foliación antigua —que aparece tachada— y la nueva; tanto una como otra foliación en el recto del folio —normalmente en la parte derecha del margen de cabeza—. Como es sabido, la foliación consiste en la numeración de las hojas, de manera que un mismo número sirve para el anverso o página impar (recto) y para el reverso o página par (verso). Más sencillamente, se llama recto a la página que queda a la derecha del que lee; cuando se trata de escritos sobre papiro (rollos o fragmentos), se considera recto a aquella plana cuyas fibras discurren paralelas al sentido de la escritura; en cambio, se llama verso a la página que queda a la izquierda del que lee. Sus siglas son r(ecto) o ro y v(erso) o vo. La foliación no se aplicó al soporte de escritura blando en forma de rollo (pergamino o papiro) ni al soporte de escritura duro (tablilla, bronce o mármol). Así, pues, el uso de la foliación no es muy antiguo, puesto que su invención es de los siglos X – XI. Según E. Ruiz,25 como primer testimonio de foliación

Paul Lehman cita los manuscritos Vaticanus Latinus 355 y 356. Posiblemente también el manuscrito Pal. Lat. 1572,26 aunque su difusión se opera solamente en el siglo XIII. A ello contribuyó, sin duda, el libro universitario, dada la necesidad de dividir el exemplar en varias partes para proceder a su reproducción simultánea. Antes de ese siglo sólo se numeraban los fascículos componentes del codex.27 El primer libro foliado con cifras romanas fue uno de Tácito, impreso en 1469 por Johann von Speyer (Juan de Espira). Se considera que el primer libro foliado fue la obra de Werner Rolewink en doce hojas, impreso en 1470 por Arnold T. Hoernen en Colonia, y el mismo impresor vuelve a usar la foliación en las Quaestiones quodlibetales de Sto Tomás de Aquino, impresas en 1471. A principios del siglo XVI aún aparecen muchos libros foliados, en los que cada hoja llevaba un número, ordinariamente en cifras romanas. La paginación (numeración de cada página) se inicia, al parecer, en los talleres venecianos de Aldo Manuzio, en la obra Cornucopiae de Nicolo Perotti, impresa en 1499, pero no se generalizaría hasta el segundo cuarto del siglo XVI. Las cifras arábigas sólo se popularizaron a partir del siglo XIII, a pesar de que se conocían en Europa con anterioridad; en su difusión fue determinante el papel de España. Las primeras muestras de este sistema que se encuentran en los manuscritos hispánicos tienen un valor meramente ornamental. Posteriormente, se aplicaron con significado aritmético, como acontece con las representaciones que figuran en los códices de El Escorial d. I. 2 y d. I. 1, ambos del último tercio del siglo X. La ausencia del cero demuestra que aún no se usaba.28 Así, pues, entre paréntesis cuadrado se indicará la foliación tachada e igualmente el número de líneas de cada folio (recto y verso):

F. 471r [460r] = 7 Líns. F. 489r [478r] = 34 Líns.

F. 472r [461r] = 19 Líns. F. 489v = 31 Líns.

F. 472v = 14 Líns. F. 490r [479r] = 30 Líns.

F. 473r [462r] [columna] A = 11 Líns., B = 2 Líns. F. 490v = 33 Líns.

F. 473v = 18 Líns. F. 491r [480r] = 32 Líns.

F. 474r [463r] = 11 Líns. F. 491v = 32 Líns.

F. 475r [464r] = 32 Líns. F. 492r [481r] = 24 Líns.

F. 475v = 35 Líns. F. 492v = 17 Líns.

F. 476r [465r] = 36 Líns. F. 493r [482r] = 23 Líns.

F. 476v = 37 Líns. F. 493v = 21 Líns.

F. 477r [466r] = 37 Líns. F. 494r [483r] = 8 Líns.

F. 477v = 35 Líns. F. 495r [484r] = 24 Líns.

F. 478r [467r] = 35 Líns. F. 495v = 10 Líns.

F. 478v = 35 Líns. F. 496r [485r] = 27 Líns.

F. 479r [468r] = 35 Líns. F. 496v = 29 Líns.

F. 479v = 35 Líns. F. 497r [486r] = 27 Líns.

F. 480r [469r] = 36 Líns. F. 497v = 29 Líns.

F. 480v = 35 Líns. F. 498r [487r] = 27 Líns.

F. 481r [470r] = 34 Líns. F. 498v = 29 Líns.

F. 481v = 16 Líns. F. 499r [488r] = 29 Líns.

F. 482r [471r] A = 22 Líns., B = 24 Líns. F. 499v = 31 Líns.

F. 482v = 34 Líns. F. 500r [489r] = 30 Líns.

F. 483r [472r] = 32 Líns. F. 500v = 32 Líns.

F. 483v = 35 Líns. F. 501r [490r] = 32 Líns.

F. 484r [473r] = 33 Líns. F. 501v = 30 Líns.

F. 484v = 36 Líns. F. 502r [491r] = 31 Líns.

F. 485r [474r] = 31 Líns. F. 502v = 30 Líns.

F. 485v = 33 Lins. F. 503r [492r] = 30 Líns.

F. 486r [475r] = 33 Líns. F. 503v = 28 Líns.

F. 486v = 30 Líns. F. 504r [492r] = 29 Líns.

F. 487r [476r] = 33 Líns. F. 504v = 27 Líns.

F. 487v = 30 Líns. F. 505r [494r] = 31 Líns.

F. 488r [477r] = 34 Líns. F. 505v = 26 Líns.

F. 488v = 30 Líns. F. 506r [495r] = 19 Líns.

F. 506v = 8 Líns.

F. 507r [496r] = 24 Líns.

F. 507v = 27 Líns.

F. 508r [497r] = 27 Líns.

F. 508v = 25 Líns.

En este trabajo se omitirá el estudio codicológico y paleográfico. En relación con la transcripción del manuscrito sí cabe resaltar lo siguiente: dada la naturaleza de la monumental obra de nuestro sabio historiador D. Guillermo Hernández de Alba,29 es comprensible y explicable que se hubiese limitado a la transcripción de los siguientes tres documentos: 1. El escrito inicial de los colegiales presentado al rector de la Universidad de Santo Tomás, el 1 de julio de 1785,30 2. El informe del Secretario de la Universidad – Dr. D. Antonio Martínez Recamán31 —a instancia del Fiscal de la Real Audiencia de Santafé de Bogotá32 —, y, 3. La versión de los hechos que, por autos de 4 de julio de 1785 (Fiscal) y 9 de julio de 1785 (Presidente de la Real Audiencia), rinde el rector de la Universidad de Santo Tomás de Aquino, Fernando Manuel Ruiz, de 1 de agosto de 1785.33 En cambio, de conformidad con la índole de la obra que aquí se presenta, Fernando Betancourt-Serna tiene una primera transcripción revisada de todo el manuscrito, que acompañará a su estudio monográfico, además de otras fuentes documentales, como más adelante se verá. Naturalmente, se ha tenido en cuenta la edición parcial de G. Hernández de Alba, indicando en nota a pie de página las divergencias entre una y otra lectura.

II. HECHOS, ITER PROCESAL DEL LITIGIO Y SENTENCIA

Se evitará aquí cualquier intento de exposición sobre el procedimiento civil indiano, que no se puede intentar con un mínimo de rigor en un trabajo de esta naturaleza; no obstante, importa poner de relieve lo siguiente: primero, que el plazo de caducidad de los litigios civiles en el Nuevo Reino de Granada era el mismo que el de la metrópoli, de 18 meses a un año;34 en segundo término, la bibliografía procesalista en la que se formaban los juristas neogranadinos, además de la ya citada de los más conocidos por la historiografía Juan de Solórzano y Pereyra35 y Jerónimo Castillo de Bobadilla,36 era la siguiente:

- Botero et Caxal, Didacus, Tractatus de Decoctione debitorum fiscalium et eorum bonis curandis (Matriti [Imp. L. A. de Bedmar] 1675).

- Buccaronius, I. C. Hyeronimus, De differentiis inter iudicia civilia et criminalia Tractatus (Romae [Imp. Barth. Zenetti] 1624).

- Carerius, U. J. D. Ludovicus, Practica causarum criminalium (Lugduni [Imp. Guilielmi Rovillii] 1569).

- Franchis de Perusio, Philipus de, Lectura perutilis et valde quotidiana super titulo de appellationibus et nullitatibus sententiarum (Tridini [Impensis Ioannis de Ferraris (a) de Ioalitis ac Girardi de Zeis] 1518).

- Martínez Manuel, Silvestre, Librería de jueces; para alcaldes, corregidores, jueces, etc. T. I-IV (Madrid [Imp. Blas Román] 1774).

- Matienzo, Iohannes, Dialogus Relatoris et Advocati (Pinciae [Imp. Sebastianus Martínez] 1558).37

- Mattheasius, Angelus, Commentaria in titulum de Officio Judicum (Venetiis [Imp. Albobellum Salicatium] 1602).38

- Purpuratus, Ioannes Franciscus, Im primam ?? [= D.] et secundam veteris partem commentaria, in quibus de magistratibus, de qualitate iudicum de origine iurisdicione (Augustae Taurinorum [Imp. Io. Bevilaquae] 1588).

- Quevedo y Hoyos, Antonio, Libro de indicios y tormentos que contiene la práctica criminal y modo de sustanciar el proceso (Madrid [Imp. Francisco Martínezz] 1632).39

- Rodíguez, Amator, Tractatus de executione sententiae (Matriti [Imp. Illep. Martini. Ed. a costa de Domingo González] 1613).40

Según el escrito inicial, el 30 de junio de 1785 el colegial del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario de Santafé de Bogotá, D. Antonio José de Ayos y Necolalde, se presentó en la Universidad de Sto Tomás de la misma capital a "picar" puntos para Tremendas (= examen de grado) en Derecho civil (= Derecho romano).41 A pesar de que dicho colegial se había formado con el plan de estudios de jurisprudencia de 1774 / 1779, "se le compelió por el reverendo padre Rector a tomar los puntos uno por la Instituta, otro por el Digesto y otro por el Código (de Justiniano)".42 Según la certificación del Secretario de la Universidad los hechos tuvieron lugar el 1 de julio de 1785:

Defenditur a D. Antonio Ayos in hac Pontificia et regia divi Tomae Aquinatus Universitate die prima Juliae anno Domini millesimo Septingentesimo octuagessimo quinto. — Nocte hora consueta.43

El 1 de julio de 1785 doce colegiales44 del Real Colegio Mayor (y Seminario) de San Bartolomé —los "bartolinos" como les hemos llamado siempre en nuestra tradición universitaria colombiana—, cursantes de cánones e Instituta elevan escrito al rector de la Universidad en estos términos comedidos:

(…) siendo esto contra la costumbre inmemorable y del todo perjudicial a los cursantes por no enseñarse en el Colegio estos dos últimos libros –[Digesto y Código]-: por lo que suplicamos a vuestra señoría se digne presentar este a la Real Audiencia el día de hoy para la anulación de los puntos sacados por dicho don Antonio Ayos, por ser contra la costumbre como hemos dicho y contra el bien de ambos Colegios.45

El día 4 de julio de 1785 el fiscal de la Real Audiencia dicta auto en virtud del cual dictamina:

Que V.A. se ha de servir mandar que pase este expediente al Rector y Claustro de la Universidad para que sobre su contenido informe con individualidad, así del suceso que se refiere como del motivo que le obligó a innovar el estilo que se dice había antes que picase los puntos que se refieren del Licenciado D. Antonio de Ayos, y que hecho vuelva a la Fiscalía para exponer lo que sobre el asunto hallare de justicia.46

El día 10 de julio de 1785 el rector de la Universidad elevó al fiscal la certificación extendida por el secretario de la Universidad, Dr. D. Antonio Martínez Recamán en donde se certifica la costumbre universitaria santafereña de "picar puntos para grados".47

El día 1 de agosto de 1785 el rector de la Universidad eleva representación al presidente de la Real Audiencia justificativa de por qué "picó Puntos para el examen de Bachiller en Leyes al Colegial Mayor Don Antonio de Ayos, dándole el primer punto por la Instituta de Justiniano, el segundo por el Digesto y el tercero por el Código".48

El día 2 de agosto de 1785 el fiscal de la Real Audiencia Dr. D. Agustín de Ricaurte y Torrijos, da traslado nuevamente del expediente al rector de la Universidad de Santo Tomás "para que informara como se manda", es decir, rector y claustro de la Universidad, pero,

haviendo un oficial de la Escrivanía de mi cargo llevado este expediente al Reverendo Padre Rector de la Universidad de Santo Tomás el día dos del corriente (por no haverse antes solicitado) para que informara como se manda, lo volvió a traer diciendo haber expresado dicho Reverendo Padre tener ya informado lo que le parecía conveniente y para que conste en virtud de lo mandado pongo la presente en Santafé a ocho de Agosto de mil setecientos ochenta y cinco.49

El 17 de septiembre de 1785 el procurador de los colegiales demandantes D. Clemente Robayo presenta poder pidiendo se le tenga por parte y se le entregue el expediente.50 En esa misma fecha se le da por presentado el poder, se le tiene por parte y se le da traslado del expediente.51

El 14 de octubre de 1785 el procurador Clemente Robayo presenta el escrito de alegaciones del abogado D. Josef Joaquín del Pino.52 El 17 de octubre del mismo año el fiscal da su concepto sobre el fondo del asunto litigioso: la legislación universitaria aplicable a las Tremendas de D. Antonio José de Ayos, teniendo en cuenta las juntas celebradas en orden al método y plan de estudios de 22 de septiembre de 1774 (Plan Moreno y Escandón), y 13 (y 16) de octubre de 1779 (Reforma de Gutiérrez de Piñeres), 21 de enero de 1780 y 19 de julio de 1780.53

La última providencia que figura en el manuscrito actual es de 19 de octubre de 1785 que ordena vuelva a la vista del Fiscal.54 En este mismo folio 506v Líns. 8 – 9: M(uy) P(oderoso) S(eñor) / El Fiscal dice que el presente expediente ha de ir do //, para encontrarnos inmediatamente después con los ff. 507 y 508, que, indudablemente, hacen parte del contenido de la sentencia —cuya fecha, como es obvio, no se conserva—. Así, pues, entre los folios 506 y 507 puede precisarse la pérdida de 10 folios (20 páginas), que contendrían más providencias, autos y parte de la sentencia. A esos 10 folios perdidos deben agregarse aquellos folios, también perdidos, a partir del que sería el 509 —el último folio actual es el 508— hasta el final de la sentencia y que no podemos precesiar en el quantum.

Ante todo, el hecho mismo de no haberse escamoteado todo el expediente habla a favor del riguroso cuidado que históricamente se ha tenido en Colombia respecto del patrimonio cultural documental. Ahora bien, el ¿funcionario? que escamoteó esos importantes folios (10 = 20 páginas) más los restantes folios a partir del que sería el 509, tuvo que proceder por ánimo de parcialidad para borrar la memoria histórica universitaria y judicial. Lo hizo hábilmente. En efecto, y sin que el argumento sea apremiante, en el Catálogo AGNC. (2003) se produce una discontinuidad cronológica en cuanto al contenido de los documentos. Así, el documento precedente al nuestro y correspondiente a los folios 464 – 470: "1800. Claro Izarra, Juan, su solicitud de validez de sus estudios del seminario de Mérida —Venezuela— para su ingreso en la Universidad de Santafé".55 El documento subsiguiente al nuestro y correspondiente a los ff. 509 – 529: "1653. Molina, Diego, procurador del colegio de los jesuitas de Tunja y Toca, exige el servicio de los indios de Tuta y Toca, para la hacienda de dichos religiosos en la segunda población nombrada. Alegato del protector de naturales, en contra de la exigencia o pedimento del nominado procurador".56

Por nuestra parte, aprovechando la presencia del profesor Dr. D. Fernando Mayorga García en el 52 Congreso Internacional de Americanistas, que tuvo lugar en la Universidad de Sevilla del 17 al 21 de julio de 2006, fue éste uno de los múltiples temas sobre los que estuvimos reflexionando.57 En respuesta vía correo electrónico de 18 de septiembre de 2006 dio esta mesurada y ponderada opinión:

Pienso que la sentencia debió perderse en el período colonial, pero la experiencia indica que de repente aparece cuando menos y donde menos se lo espera: creo que lo importante es advertirlo en el texto, para que futuros investigadores lo tengan presente y sepan de qué se trata cuando aparezca el material que ahora se echa en falta.

En cualquier caso, el impacto que en la comunidad universitaria y en la sociedad neogranadina causó este litigio quedó tan impreso en la conciencia histórica colombiana que esa misma memoria ha transmitido "oralmente" el resultado final de ese litigio: sentencia favorable a los colegiales del Real Colegio Mayor (y Seminario) de San Bartolomé.58 Depone a favor de esa tradición oral en este sentido, además de los indicios anteriores, este otro: si la sentencia hubiese sido favorable al demandado —la Universidad de Santo Tomás de Aquino de Santafé de Bogotá— el plan de estudios de jurisprudencia de Moreno y Escandón (1774) y reforma de Gutiérrez de Piñeres (1779) hubiese sido "derogado" como consecuencia jurídica lógica. Cosa que no ocurrió. Por tanto, el otro extremo de la sentencia debió de haber dado por válida la Tremenda de D. José Antonio de Ayos para su grado de Bachiller y Licenciado en Leyes con base únicamente en la Instituta. En efecto, superó satisfactoriamente el ejercicio al cual estaba obligado. Por último, queda un argumento cuya obviedad es palmaria: si la sentencia no hubiese sido favorable a los escolares, no se nos hubiesen escamoteado esos folios. En relación con la fecha de esa sentencia, esta pudo haberse producido en ese mismo mes de octubre de 1785. En efecto, se estaba al inicio del curso académico y era necesaria la certeza jurídica de los escolares en cuanto a los grados. A ello debemos añadir el plazo de caducidad de los litigios civiles.

III. PODERDANTES DEL LITISCONSORCIO ACTIVO

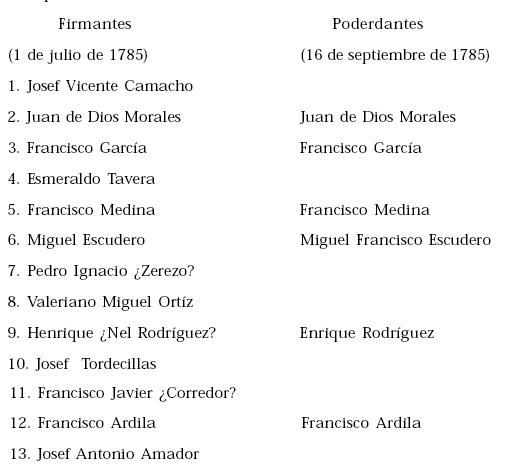

A dos columnas se consignan los nombres de los firmantes del escrito que dio origen al litigio y los poderdantes para la representación procesal activa:

El 16 de septiembre de 1785 los legitimados procesales, activamente ya reseñados, ante el escribano real D. Josef Rodríguez Molano, dan poder al abogado Josef Joaquín del Pino y al procurador D. Clemente Robayo, de los del número de la Real Audiencia:

[…] en primer lugar, y a los agentes de la Villa y Corte de Madrid en segundo, para que a nombre de su comunidad los primeros (este es el que usaré de este poder) se presenten en estos Tribunales y los segundos ante el Rey Nuestro Señor en su Real y Supremo Concejo de Yndias, generalmente en todos los pleytos, causas y negocios que puedan ocurrir y ofrecérsele a este Colegio, por razón de intereses y regalías que le toquen y pertenezcan a su comunidad en que y en cada cosa a por sí presentará escritos, escrituras, Testigos, informaciones. Tachará, jurará, recusará, excepcionará, pedirá declaratorias, sacará despachos, oirá autos y sentencias interlocutorias y definitivas que con escritura siendo favorables y apelará de las en contrario, conseguirá términos y practicará tantas cuantas diligencias conciernan al buen éxito de los asuntos que por instrucción comunicará este congreso, ya sea a los apoderados de esta ciudad o a los agentes de la Villa y Corte de Madrid […]59

Gracias al meticuloso trabajo de Iván Guillermo Vargas-Cháves en el Archivo Histórico del Colegio Mayor (y Seminario) de San Bartolomé en relación con las "informaciones" para el ingreso en dicha institución educativa,60 puede presentarse resumidamente los principales datos escolares de los firmantes y poderdantes.

1. José Vicente de la Cruz Camacho García. Santafereño, nacido el 24 de noviembre de 1766. Sus padres fueron D. Nicolás Camacho Manrique de Lara y María Isabel García de Quesada, nacida el 12 de mayo de 1733, bautizada el 15 de mayo de 1733 en Santafé, hija de Silvestre García de Quesada quien se desempeñaba como oidor de la Real Audiencia y de María Ana Grillo y Vargas, esta hija de Bartolomé Grillo, también oidor de la Real Audiencia. José Vicente Camacho García presentó informaciones el 19 de abril de 1784 y sus testigos fueron Francisco Fernández, Teresa Reyes, Vicente Salazar y Burgos, Diego Martín Terán, Pedro de Vargas y Martín Sánchez.61

2. Juan de Dios Morales. Bautizado en Antioquia el 13 de abril de 1767. Hijo del ayudante mayor Juan Morales y de Juana María de Estrada. Los testigos presentes en sus informaciones fueron los siguientes: José Miguel de Montoya, colegial actual de 22 años, D. Bernardo González, abogado de la Real Audiencia, y D. Manuel José Bernal Monsalve, también colegial actual.62

3. y 11. Francisco García – Francisco Xavier ¿Corredor?, respectivamente.63

4. Esmeraldo Tavera. Lo único que se puede inferir es su cargo como conciliario, pues aparece citado como tal en las informaciones de José Joaquín de Vargas Uribe, Juan de la Cruz Otero García, José Antonio Villalobos, José María Ramírez de Sotomayor, José Vicente Camacho, Juan Agustín Estévez Ruiz de la Corte, y Bernardo José de Uribe de Otero; todas del año 1784, excepto una de 1782.

5. Francisco Antonio Medina de Urbina. Nacido en Yucatán (México) en octubre de 1765. Hijo del capitán D. Antonio Medina y Josefa Ángela de Urbina, hija del coronel de los Reales Ejércitos D. José Ángel de Urbina y de Dolores Lástiri. Presentó informes el día 18 de octubre de 1781 ante el alcalde "del primer voto" de Yucatán. Fueron sus testigos D. Antonio de Estarla, D. Miguel de Sanz, D. Manuel de Estrada, D. Juan Bermúdez y D. Juan Tadeo Martín, todos ellos vecinos de Campeche (Yucatán). También fueron testigos el coronel D. Jacinto de Liceras, el capitán de granaderos D. Fausto Antonio de Liceras, D. Domingo de Ochoa y D. Agustín González.64

6. Miguel Francisco Escudero Saénz. Oriundo de (San Jorge de) Cartago, hijo de D. Francisco Escudero y Juana María Saénz Cardele. Presentó informaciones el día 1 de mayo de 1783. Previamente había cursado latín y filosofía en el Colegio Seminario de San Carlos de Cartago. Sus testigos fueron D. José María Lambi, de 20 años y vecino de Cartagena de Indias en donde nació el 3 de febrero de 1763, bachiller y colegial actual, el colegial D. José Antonio de Amador, natural de Cartago, y el licenciado D. Miguel Ibañez, de 22 años de edad.65

7. Pedro Ignacio ¿Zerezo?66

8. Valeriano Miguel Ortiz. Natural de Cartagena de Indias y clérigo de órdenes menores según los informes de los expedientes 1027 y 1083 del Colegio.67

9. Henrique ¿Nel Rodríguez?68

10. Josef Tordecillas. Nacido en Santafé de Bogotá, pero sin indicación de la fecha. Hijo de D. Francisco Tordecillas y Josefa Antonia Tomillos. Presentó informaciones el 13 de octubre de 1781, pero en el expediente no se consignan los nombres de los testigos ni sus testimonios.69

11. Vid. supra numeral 3.

12. Francisco Ardila. Conciliario citado en las informaciones de 16 testigos correspondientes a los años 1782, 1783, 1784, 1785 y 1786.70

13. Sobre el escolar poderdante pero no firmante del escrito inicial, D. Josef Antonio de Amador, procuraremos proporcionar datos en la monografía.71

Como podemos observar, de los doce colegiales firmantes "sostuvieron el tipo" —o mejor "les sostuvieron el tipo"— para continuar adelante en su reclamación, seis colegiales a los que debe agregarse el sobrevenido como poderdante. Por otra parte, D. Antonio José de Ayos no fue ni firmante ni poderdante. Creemos que estas circunstancias tienen una explicación que se puede enmarcar en la vida universitaria de todos los tiempos. En efecto, nos encontramos con unos universitarios que se hallan jurídica, social y económicamente en ese "terreno de nadie" entre la pubertad y la madurez (minores, les llama el derecho romano, es decir, entre la pubertad y los 25 años) y, por tanto, todavía susceptibles —si es necesario— de sentir el peso de la patria potestas.72 Así, pues, podemos pensar que la presión familiar y social santafereña hizo desaparecer de la escena litigiosa a 1, 4, 7, 8, 10 y 11. Cabe preguntarse ¿y cómo persistieron 2, 3, 5, 6, 9, 12 y apareció 13? Una explicación posible y probable es la de la simpatía de los respectivs patres familias por la "ilustración neogranadina". Utilizando nuestra terminología política colombiana tradicional: los primeros (1, 4, 7, 8, 10 y 11) pertenecerían a familias "conservadoras" o "godas" y los segundos (2, 3, 5, 6, 9, 12 y el sobrevenido 13) a familias "liberales", dispuestas a resistir al "revuelo santafereño" por ese litigio interpuesto a la Universidad de Sto Tomás de Aquino de Santafé de Bogotá, es decir, a la orden de Sto Domingo de Guzmán (Caleruega [Burgos] ca. 1170 – Bolonia 6. VIII. 1221): ¡Dónde se había visto semejante atrevimiento! ¡A dónde va a llegar esta juventud! Naturalmente, es lógico pensar que también el procurador y abogado de los demandantes, D. Clemente Robayo y D. Joseph Joaquín del Pino, respectivamente, eran "ilustrados neogranadinos". Indicio de que nuestra interpretación puede no andar descaminada es el hecho de que D. Antonio José de Ayos —que no figura ni como firmante del escrito inicial ni como poderdante— era hijo del capitán en 1778 y teniente coronel de los Reales Ejércitos en 1784, D. Blas Antonio de Ayos73 y de Doña Teresa Necolalde, de la alta sociedad cartagenera.

En 1800 su hijo D. Antonio José de Ayos ya figurará con el título de abogado de la Real Audiencia de Santafé de Bogotá, y los empleos de teniente de gobernador y auditor de guerra de la ciudad de Santa Marta. En 1809 fue miembro del cabildo de Cartagena de Indias y en 1810 miembro de la Junta Suprema gubernativa de la Provincia de Cartagena de Indias.74

Otra conclusión indiciaria es la siguiente. Tenemos siete familias neogranadinas originarias de Santafé de Bogotá, Cartagena de Indias, Antioquia y Cartago, más uno mejicano, que apoyaron a sus filii familias para ese litigio. Ello denota para el Nuevo Reino de Granada un "tejido nacional" de ilustrados. En segundo término, esos patres familias pertenecen a la generación de D. Francisco Antonio Moreno y Escandón (1736 – 1792). Por tanto, nuestro ilustrado neogranadino de la primera generación es el más brillante pero no era un verso suelto y aislado en el contexto cultural nacional.

IV. PUNTOS PARA TREMENDAS EN DERECHO CIVIL (= DERECHO ROMANO) DE DON ANTONIO JOSÉ DE AYOS75

Al lector interesado en el conocimiento visual de nuestra tradición universitaria neogranadina (1580 – 1810) sobre los grados académicos recomendamos la lectura del interesante artículo de María Clara Guillén de Iriarte76 y, sobre todo la visita para ver la pintura, objeto del artículo, en la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.

A. Legislación universitaria neogranadina

El secretario de la Universidad de Santo Tomás de Aquino de Santafé de Bogotá certifica, entre otros, estos tres extremos:77

1. "La constitución ciento noventa y ocho de las de la Universidad de Lima,78 mandadas seguir en esta Universidad, dice, que el libro por donde se han de sacar los puntos, se abra por tres partes", y prosigue con estas voces:

poniendo un papel por señal en cada parte para que de las tres elija el que se ha de examinar el texto que quisiere o en aquella plana, o en la de antes o después. Y el Doctor de los dichos cuatro mas modernos, que se dejare de hallar a la dicha asignación pierda el hacha que se le había de dar acabado el examen. Y la dicha asignación se hará al canonista la lección principal en las Decretales; y la otra segunda lección en el Decreto, y al legista la primera y principal lección en el Digesto viejo; y la segunda en el Código. Y hecha la asignación el Secretario escribirá en unas cedulitas las partes que escogió el examinando: y el Bedel las llevará a los Doctores de la facultad, que no se hubieren hallado presentes.79

Aquí sólo podemos hacer esta precisión a esa constitución ciento noventa y ocho. Desde la época de los glosadores el Digesto se dividió en tres partes, y esa división ha servido de base a casi todos los manuscritos y ediciones críticas del Digesto. La primera parte se llamó Digestum vetus, la segunda Infortiatum, y la tercera Digestum novum. El Digestum vetus comprendía desde D. 1 hasta D. 24,2, inclusive; el Digestum novum, o segunda parte, comenzaba en un principio con estas palabras de D. 35, 2, 82 (Ulp. 8 disput.): … tres partes ferant legatarii "ferat" heres viginti quinque habeat,80 y llegaba hasta el final del Digesto, es decir, hasta D. 50. Por tanto, inicialmente en la Universidad de Bolonia (1088) sólo se distinguieron estas partes primera y segunda. Más tarde se separó del Digestum novum la parte que empezaba por aquellas palabras (D. 35,2,82) y llegaba hasta el fin de D. 38, añadiéndola, a causa de la identidad de materia, a esa parte media del Digesto, que después de este aumento recibió el nombre de Infortiatum (= aumentado, ampliado) —no se debe acompañar del sustantivo Digesto—. De esta manera el Infortiatum va desde D. 24,3 hasta D. 38, inclusive, y el Digestum novum desde D. 39 hasta D. 50.81

2. "La constitución ciento noventa y nueve concluye de este modo":

El Canonista leerá sobre el texto de las Decretales y el legista sobre el Digesto viejo una hora hasta que el Rector le mande cesar, lo cual hará quedando solos y a puerta cerrada el Rector y Doctores con el padrino y ahijado.82

3. "La constitución doscientos, dice así":

Iten,83 acabada la lección llamará el Rector con la campanilla y mandará que lleven al Licenciado a su aposento y llevarlo han con la misma orden que entró y con su padrino al lado, donde estará previniéndose en la segunda lección el tiempo que al Rector pareciere y para84 prevenir también la materia en que se le ha de argüir: y cuando pareciere al Rector mandará al bedel que traigan al Licenciado, el cual vendrá en la misma orden que al principio. Y leerá el Canonista el texto del Decreto y el Legista sobre el Código tiempo de media hora y lo que menos al Rector pareciere. Y acabada la lección le argüirán cuatro Doctores más modernos de la facultad85 de la lección que cada uno quisiere, comenzando a argüir el más moderno, hasta acabar en el más antiguo. Y si acabando ellos de argüir, quisiere otro Doctor de los antiguos argüir, lo pueda hacer: con que siendo seis86 por todos los arguyentes, el Rector no consienta que arguyan más y se guarde87 la Constitución cincuenta y seis y cincuenta y siete.88

En relación con las Tremendas de D. Antonio José de Ayos, el secretario de la Universidad Dr. D. Antonio Martínez Recamán certifica expresamente lo siguiente:

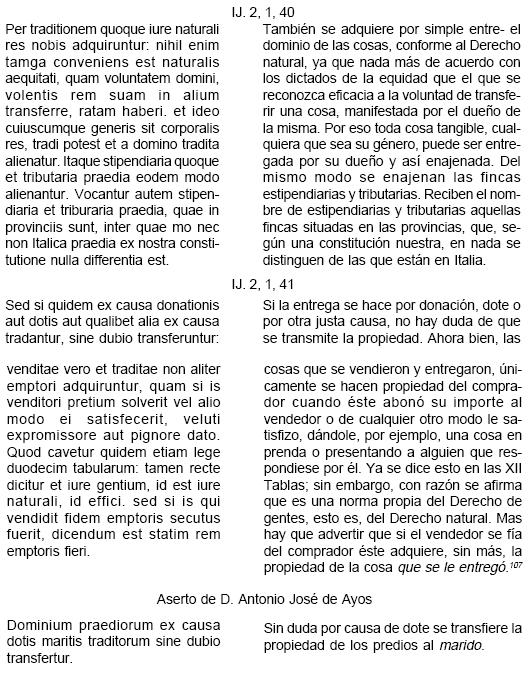

Pro obtinendo Baccalaureatus gradu89 in jure civili ex punctis, Primo ex libro seccundo (sic = secundo) institutionum titulo Primo a paragrapho septimo usque ad quadra-gesimum90 quartum. = Secundo, ex libro trigesimo tertio digestorum titulo septimus a paragrapho quaerendi91 legis octavae, usque ad legem Tabernae cauponae. Tertio, ex libro quinto codicis titulo quarto a lege septima usque ad vigesimam tertiam; ex primo, paragrapho quadragesimo sequens92 deducitur assertio: DOMINIUM praediorum ex causa dotis maritis traditorum, sine dubio transfertur. Defenditur a D. Antonio de Ayos in hac Pontificia et regia divi Thomae Aquinatus Universitate die primae Juliae anno Domini millesimo septingentesimo octuagesimo quinto. — Nocte hora consueta.93

Así, pues, de cada una de las tres partes señaladas por el rector mediante un papel en el Corpus Iuris Civilis, las elegidas por D. Antonio José de Ayos fueron las siguientes:

1. Para la Instituta justiniani, la(s) página(s) que comprendía(n) de IJ. 2, 1, 7 pr. / 1 a IJ. 2, 1, 44, inclusive.

2. Para el Digesto, la(s) página(s) que comprendía(n) de D. 33, 7, 1 pr. /1 a D. 33, 7, 9 – 13, inclusive.

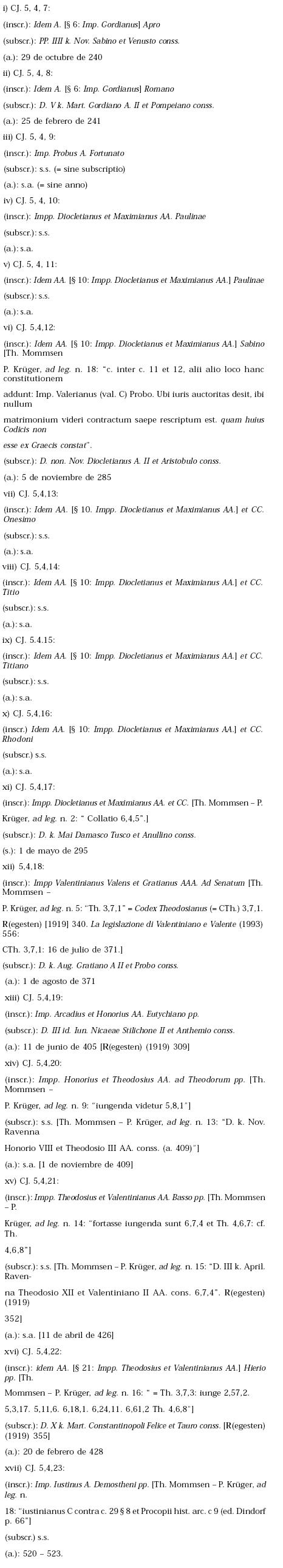

3. Para el Codex Justinianus, la(s) página(s) que comprendía(n) de CJ. 5, 4, 7 a CJ. 5, 4, 23, inclusive.

Dichas Tremendas se hicieron sobre las siguientes dos ediciones; AGNC. SC 12 FC Legajo 4 D 18 f. 477v Líns. 8 – 24:

Asimismo certifico / que se palpa a vista de ojos, que todos estos seis puntos fueron dados por el Cuer/po del Derecho y Digesto viejo en volumen que es proprio de este Colegio Univers/idad94 desde años muy antiguos, e impreso en Venecia el año de mil quinientos / noventa y ocho; los cuales volúmenes tienen el Texto en letra clara e inteligible95 y la Glosa en letra no muy pequeña, de modo que en las dos planas96 donde / se abre cada punto, se comprende incomparablemente menos texto y menos letra / que la que se halla haberse dado por la Ynstituta en el Punto primero citado, / en el número primero de esta certificación, cuya letra aún siendo tan dilatada lo97/ es igual casi98 a la de los puntos que se hallan dados para Bachilleres y Licenciados en / Leyes, en los que desde diez de Noviembre de mil setecientos sesenta y nueve hasta / la presente han tomado Puntos para examenes y grados en Leyes. Lo cual pro/viene de que en este Colegio no se halla de la misma impresión dicha de Venecia99/ la Ynstituta de Justiniano, sino que solamente la hay en otro cuerpo de derecho civil con las Notas de Dionisio Gothofredo, que comprende completamente / todo el derecho civil en dos tomos en cuarto mayor de letra demasiadamente pequeña / y impreso en León de Francia, año de mil seiscientos cincuenta y dos. /.100

En el presente trabajo se atiende al contenido de los fragmentos de la Instituta elegidos por D. Antonio José de Ayos para su aserto, en su versión latina y en su correspondiente traducción española. En relación con el Digesto y el Codex Justinianus nos limitaremos a la palingénesis de esos contenidos. Por último, a propósito del litigio mismo, a un pasaje de recepción del derecho español histórico y otro de recepción del ius commune, no sin antes subrayar las siguientes tres consideraciones:

1. Antes de la reforma ilustrada del fiscal Moreno y Escandón de 1774, y para tratar de reprimir los abusos y corruptelas en la colación de grados universitarios —igual que sucedía en la metrópoli101 —, la Real Audiencia de Santafé de Bogotá, en cumplimiento de la Real Cédula de El Pardo de 24 de enero de 1770,102 había dispuesto lo siguiente el 15 de noviembre de 1770:

[…] Así fue / que la Real Audiencia en decreto de quince de Noviembre / del citado año de setenta reformó todos esos abusos y man/dó que en lo sucesivo se observasen las constituciones de / Lima y México en lo adaptable; que se regulasen las con/ tribuciones para caja y propinas, y que se diese cuenta / al Tribunal para que proveyese lo que juzgase por conveniente […].103

Ahora bien, sólo en relación con este decreto de la Real Audiencia de Santafé de Bogotá, nos espera la transcripción y estudio de los siguientes documentos principales del ya mencionado y monumental Legajo 759 del Archivo General de Indias:104

i) FF. 3r (-10v): De fecha Santafé de Bogotá 22 de diciembre de 1770: "El Fiscal Protector de la Real Audiencia de / Santafeé D. Francisco Antonio Moreno / y Escandón = como Fiscal = / Da quenta con testimonio de los / abusos, que / causa la falta de cons/tituciones en la Universidad; pidie/ndo se exijan estudios generales, / y se apruebe lo executado, repri/miendo el orgullo del Rector" /.

ii) FF. 23r (- 41v): De fecha Santafé de Bogotá 22 de enero de 1771: "Testimonio / Del expediente actuado a pedimento del Señor / Fiscal Protector, sobre que se reparen los per/juicios, que se ocasionan en la recepción de / Abogados, y Grados de Doctor /".

iii) FF. 42r (- 53v): Testimonio de fecha Santafé de Bogotá, de 15 de nobiembre de 1770.

iv) FF. 54r (- 57v): De fecha Santafé de Bogotá de 20 de noviembre de 1770.

v) FF. 58r (- 60v): De fecha Santafé de Bogotá, de 7 de enero de 1771: "La Real Audiencia de Santa Fe del Nuevo Reino / Informa a V. M. las providencias dadas, sobre / estudios, y Grados para / examen de Abogados" /.

vi) FF. 98r (- 101v) [Traslado = copia de la] Real Cédula de fecha San Ildefonso a 22 de julio de 1771 del Consejo de 9 de julio de 1771: "A la Audiencia de Santa Fe / sobre examen de Abo/gados, colación de Grados de Ba/chiller en Leyes, en la / Universidad de aquel colegio de / Religiosos Dominicos y erec/ción de Universidad pú/ blica, y estudios genera/les en aquella capital" /.

En el mismo Legajo 759 AGI se dice expresamente en ff. 98v – 99r:

[98v] (…) y que mandasteis al / rector de esa Universidad, que res/pecto de no tener constituciones se / arreglase a las de España, Lima, / y México, y no confiriese el Grado // [99r] de Bachiller en Jurisprudencia / a los que no probasen cinco años de es/tudios precisos […].105

Con matices, se recurrió supletoriamente a la legislación universitaria de España, Lima y México no sólo para tratar de corregir esas corruptelas en los grados, sino también porque las constituciones de la Universidad de Santo Tomás de Aquino de Santafé de Bogotá, dadas por Fr. Fernando Arias de Ugarte, O.P., arzobispo de Santafé el 8 de julio de 1625 y aprobados por el presidente de la Real Audiencia, D. Juan de Borja, el 1 de abril de 1626: "[…] en el yncen/ dio del 61 [1761] o las extrageron o se quemaron […].106

Por tanto, el rector de la Universidad de Santo Tomás de Aquino de Santafé de Bogotá, Fr. Manuel Ruiz, interpretó y aplicó las constituciones de la Universidad de Lima en sentido inverso: a la exigencia de esas constituciones de examinarse sobre el Digesto viejo y el Código de Justiniano, añadió la Instituta. Parte esta que desplazó a las otras dos en el plan de estudios de jurisprudencia de Moreno y Escandón (1774) / Gutiérrez de Piñeres (1779). Eran aquellas constituciones las que se debían adaptar a la legislación universitaria neogranadina, según lo dispuesto por el decreto de la Real Audiencia de Santafé de Bogotá, de 15 de noviembre de 1770.

En relación con las Tremendas de D. Antonio José de Ayos para la Instituta, después de la lectura y reflexión de los fragmentos 7 a 44 del libro 2, título 1, eligió el § 40 y el § 41 para su aserto.

2. Según la constitución 198 de la Universidad de Lima —como era la tradición en la metrópoli y en Europa— contenido de examen de grado en leyes era el Digesto viejo, es decir, de D. 1 a D 24, 2, inclusive. Por tanto, no se debían señalar tres partes —para elección del examinando— más allá de D. 24, 2. La elección de D. Antonio José de Ayos recayó de D. 33, 7, 8 pr. a D. 33, 7, 9-13, inclusive. Por tanto, sobre el Infortiatum.

3. Las constituciones 198, 199 y 200 de la Universidad de Lima disponen como partes del Corpus Iuris Civilis para grados en leyes el Digesto viejo y el Codex Justinianus, no hablan de la Instituta.

B. Recepción del derecho español histórico

Dado que uno de los argumentos que se alegan por el demandado en el litigio es el de la costumbre, transcribimos aquí una de las leyes de Las Siete partidas que tienen que ver con el tema e indicando con letra redonda la parte transcrita por el representante de la Universidad de Sto Tomás de Aquino, fr. Manuel Ruiz;108 Gregorio López de Valenzuela (ed.), Las siete partidas, I (1576) 1,2,5109 f. 12rB – 13r A:

[12r] Quien puede poner costumbre, e en que manera. Pueblo tanto quiere dezir como ayuntamiento de gentes de todas maneras de aquella tierra do se allegan. E desto no sale ome ni muger, ni clerigo, ni lego. E tal pueblo como este, o la mayor partida del,si usaren diez o veynte años a fazoer alguna cosa, como en manera de [12vA] costumbre sabiendolo el señor de la tierra, e non lo contradiziendo, e teniendolo por bien, pueden la fazer, e debe ser tenida, e guardada por costumbre, si en este tiempo mismo fueren dados, concegeramente dos juyzios, por ella, de omes sabidores, e entendidos de juzgar. E non aviendo quien gelas contralle, esso mismo sería, quando contra tal costumbre, en el tiempo sobredi //[12vB]cho, alguno pusiese su demanda, o su querella: o dixesse, que non era costumbre que deviesse valer. E el juzgador, ante quien acaesciesse tal contienda, oydas las razones de ambas partes, juzgasse, que era costumbre de todo en todo, no cabiendo las razones de aquellos que lo contradixessen. E otrosi dezimos, que la costumbre que el pueblo quiereponer, e usar de ella //[13rA] debe ser con derecha razon e non contra la ley de dios, ni contra señorio no contra derecho natural ni contra predio comunal de toda la tierra del logar do se faze, e deven la poner con gran consejo, e non por yerro ni por antojo, ni por ninguna otra cosa que les mueva, sino derecho e razón e pro, casi de otra guisa la pusieren non seria buena costumbre más dañamiento dellos e de toda justicia.110

Como es sabido, el primer gran momento de la "recepción culta boloñesa" del derecho romano en España fue el de Las siete partidas de D. Alfonso X el Sabio, entre 1252 y 1256.111

C. Recepción del ius commune

El segundo gran momento de la "recepción culta boloñesa" del derecho romano en España se dio con la edición glosada de Las siete partidas (11555 – 21565 – 31576) de D. Gregorio López de Valenzuela (ca. 1490 – 1560).112 En nuestro litigio, el demandado, además de alegar la Part. 1, 2, 5, alega una de sus glosas, la 4g,113 que transcribimos aquí sin desarrollar las abreviaturas ni ofrecer la traducción al español, labor que reservamos para la monografía:

[12rB] Diez o veinte años. Decem sufficiunt quia cum populus sit semper praesens non curatur. de. 20 annis cui qui dantur in praescriptione contra absentes. in consuetudine vero tempus est uniforme. si decem annorum secundum Ioan. And. in dict. tract. consuetudinis versi visa col. 9. et ita communiter tenetur de iure civili secundum Abb. in ca. fin. col. 7 de consue. et idem de iure canonico: quando consuetudo est praeter ius gl. no in c. si de consue. lib. 6 si vero consuetudo sit contra ius canonicum requiritur tempus. 40 annorum ut in cap. si de consue. cap. 3. de consue. lib. 6. et si consuetu. Sit circa reservata principi: requiritur utroque; iure consuetudo immemorialis c. super quibus dam. De verbo signific. Abb. ubi supra // [12vA] et incipit istud decennium a die primi actus consuetudinis: ex quo devenit in notitiam populivel maioris partis. Bart. in d. l. de quibus in repe. col. 7 Ange. etiam q. 3 Iaso. col. 14 Ioan. Andr. ubi supra in dict. col. 9 versi 3. quaeritur.

En esta glosa nos encontramos con las siguientes abreviaturas de nombres de juristas del ius commune: Ioan. And. o Ioan. Andr., Abb., Bart. y Iaso. Salvo verificación posterior más detenida, creemos poder identificar en estas abreviaturas a los siguientes: i) Ioan. And. o Ioan. Andr. [= Juan Andrés],114 ii) Bart.(olus de Saxoferrato),115 iii) Ang.(elo de Ubaldis)116 iv) Abb.(as Siculus),117 y v) Iaso.(n del Maino).118

D. Status quaestionis palingenésico de textos del Digesto

En relación con los fragmentos del Digesto que le salieron en las Tremendas a D. Antonio José de Ayos, vamos a hacer aquí su status quaestionis palingenésico (y edictal). Estos fueron los dos grandes esfuerzos filológico-jurídicos del romanista alemán O. Lenel.119 La "palingenesia" consistió en deshacer lo que habían hecho los justinianeos, es decir, en ordenar por los autores, obras y libros de éstas, todos los fragmentos de jurisprudencia que los compiladores del Digesto seleccionaron y ordenaron por materias. A este caudal se añaden los escasos fragmentos conservados en papiros o pergaminos; igualmente se integran las citas hechas por otros juristas. De Labeón se conservan así tan sólo 401 fragmentos y de Juliano, 928, pero de Paulo se conservarán 1913 y de Ulpiano, 3003. Esta desproporción disminuye falsamente la importancia de los grandes juristas de la etapa clásica alta.120 Como afirma recientemente una brillante romanista de la Universidad de Sevilla, profesor Rosario de Castro-Camero:121

Estamos convencidos de que el método de investigación palingenésico puede proporcionarnos interesantes conclusiones. Consideramos necesario examinar los distintos fragmentos que compone cada título no de una manera aislada, sino integrados dentro de un libro, de una obra y de una masa compilatoria. Pues sólo cuando todos estos elementos se tienen en cuenta puede entenderse realmente el verdadero alcance de las palabras de un jurista y detectarse una posible alteración postclásica o justinianea.

Por su parte, la reconstrucción del Edicto perpetuo se puede hacer sobre la base de los comentarios que le dedican los juristas posteriores, principalmente los más amplios y mejor conservados de Paulo y Ulpiano. El tenor literal del texto edictal se nos conserva en algunas referencias de los comentaristas, pero de manera muy desigual y poco afortunada. A veces, los compiladores confunden las cláusulas edictales con las fórmulas que anunciaban. Tras una parte introductiva con distintos edictos sobre la tramitación de litigios, seguía la parte más extensa con las distintas acciones relativas a la propiedad, los negocios crediticios, los contratos, la tutela, el hurto, etc.; la tercera parte es sobre el derecho pretorio de las herencias y otras materias; la cuarta, sobre ejecución de las sentencias judiciales, y la quinta, sobre interdictos, excepciones y estipulaciones edictales

o pretorias. El edicto se divide en tituli, tipo de división es propio de los textos escritos en forma de codex y no en rollo (volumen), al igual que las obras de los juristas en forma de volumen también se dividían en capituli (diminutivo de caput = cabecita), pero, en la época postclásica, se tiende a dividir en tituli las nuevas ediciones de códices jurídicos, como se sigue haciendo hoy con los "códigos", y el término (titulus) se utilizaba para designar el fundamento legal (textual), en especial, para justificar la usucapión (iustus titulus en lugar de iusta causa).122 En nuestra opinión, también se debe estudiar y trabajar con el intento reconstrutivo precedente de A. F. Rudorff de 1869.123 Esos fragmentos del Digesto fueron los siguientes:

i) D. 33,7,8 pr. / 1 (Ulp. 20 ad Sab.): LENEL, Paling. II (1889) [De instrumento vel instructo legato] Nº 2607 col. 1082 y n. 1: "Cf. Paul. 4, Pomp. 6 ad Sab."

ii) D. 33,7,9 (Paul. 4 ad Sab.): LENEL, Paling. II (1889) [De legatis] Nº 1669 col. 1259.

iii) D. 33,7,10 (Ulp. 20 ad Sab.): LENEL, Paling. II (1889) [De instrumento vel instructo legato] Nº 2608 col. 1082 y n. 2: "Cf. fr. 2609 § 13".

iv) D. 33,7,11 (Iav. 2 ex Cass.): LENEL, Paling. I (1889) [De legatis] N1 9 col. 278 y n. 1: "v. Cass. Fr. 78 § 13".

v) D. 33,7,12 pr. – 15 (Ulp. 20 ad Sab.): LENEL, Paling. II (1889) [De instrumento vel instructo legato] Nº 2609 col. 1082 – 1083 y n. 1: "lanificae … focariae gloss., quod videtur manere ex § 5: qui. fam. rust.

c. parati sunt".

vi) D. 33,7,13 pr. -1 (Paul 4 ad Sab.): LENEL, Paling. II (1889) [De legatis] Nº 1670 col. 1259 y n. 3: "cf. Ulp. 20 – 26 (27?), Pomp. 7. 7 ad Sab.".

E. Status quaestionis palingenésico de fragmentos del Codex Justinianus

Como es sabido, en términos generales, la "técnica oficial" de las inscriptiones para los fragmentos de jurisprudencia (Digesto) de los compiladores bizantinos es la de las inscriptiones individualizadas. Recurren al pronombre demostrativo idem para los subsiguientes fragmentos del mismo jurista. En relación con la "técnica oficial" de las inscriptiones y subscriptiones de las constituciones imperiales —rescriptos y leges generales (Codex Justinianus)—, es la siguiente:

La inscripción precede a cada una de las constituciones del Codex. En ella el compilador hace constar al Emperador que la dicta, y la persona, entidad o cargo público a quien va dirigida en el momento de su promulgación. En las constituciones que fueron dictadas tras la división del imperio y antes de la caída de Occidente, aparecen dos emperadores. El nombre de los éstos siempre va precedido por el título de Imperator, generalmente abreviado Imp., y seguido de la letra A., es decir, Augustus; en caso de ser dos los emperadores, los mm. indican AA. El nombre del César va seguido por la letra C, o CC si son dos. Como es sabido, cuando una constitución ha sido promulgada por el mismo emperador que la inmediatamente anterior, el compilador no repite su nombre, sino que anota únicamente Idem y añade el destinatario. Para identificar fácilmente el inicio de cada ley, el copista (o el miniator) dibuja, por norma, una I mayúscula, grande —a veces incluso en color—, que corresponde a una de las dos palabras que inician siempre la inscripción: Imperator o Idem. Las inscripciones tuvieron su importancia en el Imperio: los nombres de los emperadores correspondían a personajes conocidos, hacían referencia a épocas concretas y a distintas maneras de gobernar. Los destinatarios establecían el carácter que tuvo la ley en el momento de su promulgación, según estuviera dirigida a un particular, para solucionar un problema concreto, a un magistrado, al Senado o ad Populum. El valor del destinatario es puramente testimonial a partir de la compilación, puesto que, por decisión del propio Justiniano, todas las constituciones incluidas en ella alcanzaron igual rango y por lo tanto aplicación general. Al final de cada una de las constituciones, la suscripción indica la fecha de su promulgación. Esta fecha, como es sabido, viene dada según el sistema de datación romano: PP. IIII k. Oct. Sabiniano II et Severo conss. (Ej. correspondiente a 2, 1, 1, del año 155).124

Por otra parte, dentro del marco de la crítica textual, situamos el proyecto palingenésico en vías de ejecución de la Accademia Romanistica Costantiniana. Nos referimos a los Materiali per una palingenesi delle costituzioni tardo-imperiali, con la dirección del profesor M. Sargenti. El N° 2 de dicha colección está constituido por la reproducción anastática de la obra de O. Seeck de 1889; por la introducción de M. Sargenti, Per una revisione critica dei problemi di datazione delle costutuzioni di Costantino ( p.V – XII), y también por las utilísimas Tavole di raffronto I y II (p. XIII – XXIII y XXIV – XXXIX, respectivamente), en las cuales se confrontan las propuestas de O. Seeck en aquella obra —que se distingue con la letras Z(eitfolge)125 —, las subsiguientes propuestas del mismo O. Seeck en su otra obra posterior126 —que se distingue con la letra R(egesten)—, y, finalmente, la propuesta de los editores críticos de las fuentes (Th. Mommsen – P. Krüger) —que se distingue con la letra E(ditori)—. A la anterior obra y dentro de la misma colección debemos añadir el Nº 4 de la Serie Segunda127 y el Nº 2.128 En el presente trabajo no aplicaremos todo este material auxiliar palingenésico, sino que nos limitaremos a una muestra mínima. Por otra parte, para la conversión del calendario romano al cristiano consúltese la Gramática de la lengua latina para el uso de los que hablan castellano.129

V. Don Antonio José de Ayos y el sitio de Cartagena de Indias: 19 de agosto – 7 de diciembre de 1815130

El 24 de marzo de 1814 D. Fernando VII de Borbón (San Lorenzo de El Escorial 14. X. 1784 [-19. III. 1808] – Madrid 29. IX. 1833) cruzó el río Fluviá y se hizo cargo efectivo de la Corona española. El dilema político que se le planteaba era el siguiente: o retornar al Antiguo Régimen o "renovación". En efecto, de acuerdo con el principio de legitimidad, tan enfáticamente proclamado en la Europa de la restauración, la reacción absolutista frente a la revolución francesa fue un fenómeno continental. La Santa Alianza, concebida frente al liberalismo y la revolución, llevó a regímenes similares, aunque algunos, como la Francia de Luis XVIII de Borbón (Versalles 17. XI. 1755 [- 4. V. 1814] – París 16. IX. 1824), buscaron un cierto compromiso con el liberalismo que no se dio en la España e Indias de D. Fernando VII. Por real decreto de 4 de mayo de 1814: i) se vuelve al Antiguo Régimen; por tanto, ii) se destruye toda la obra de las Cortes de Cádiz, es decir, la Constitución de 19 de marzo de 1812 y todos los decretos de las Cortes; iii) no se cumplió la promesa de celebración de Cortes, y iv) no se cumplió el derecho de libertad y seguridad individual y de prensa, ni la política de reformas tomando como base la tradición y el carácter de los españoles. Para los "españoles de ultramar" —criollos—, al menos para los neo-granadinos, ese fue el punto de no retorno político en el desarrollo lógico de sus tendencias independentistas. En efecto, el monarca desconoció el vínculo de conciliación ofrecido a los criollos: la Constitución de Cádiz. En relación con el Nuevo Reino de Granada, ya en 1809 se había difundido la Representación del Cabildo de Santafé, capital del Nuevo Reino de Granada a la Suprema Junta Central de España, o Memorial de agravios. Fechado el 20 de noviembre de 1809 y redactado, por encargo del Cabildo, por el Dr. D. Camilo Torres y Tenorio (Popayán 1766 – Santafé de Bogotá 1816),131 catedrático de derecho civil, primero, y de derecho real, después, en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.132 Su parte central decía:

Las Américas, Señor, no están compuestas de extranjeros a la nación española […] Tan españoles somos como los descendientes de Don Pelayo, y tan acreedores, por esta razón, a las distinciones, privilegios y prerrogativas del resto de la nación, como los que salidos de las montañas, expelieron a los moros y poblaron sucesivamente la Península; con esta diferencia, si hay alguna: que nuestros padres, como se ha dicho, por medio de indecibles trabajos y fatigas, descubrieron, conquistaron y poblaron para España este Nuevo Mundo […] No temais que las Américas se os separen. Aman y desean vuestra unión; pero éste es el único medio de conservarlas. Si no pensasen así, a lo menos este reino no os hablaría este lenguaje, que es el del candor, la franqueza y la ingenuidad […] ¡Igualdad! Santo derecho de la igualdad; justicia, que estribas en esto y en dar a cada uno lo que es suyo, inspira a la España Europea estos sentimientos de la España Americana […].133

Así, pues, los neogranadinos, todavía en 1809, justificaban sus deseos de igualdad no mediante razón de su nacionalismo colombiano o americano, sino todo lo contrario: por ser tan españoles los de una orilla del océano como los de la otra. En el fondo una reclamación muy justa: la desigualdad de representatividad en la Junta Suprema respecto de los españoles peninsulares. Reclamaban además mayor acceso a los cargos públicos y advertían sobre los inconvenientes de gobernar a distancia los reinos de ultramar.

Por real orden de 1 de julio de 1814 se creó una junta de generales expertos para reorganizar las fuerzas armadas metropolitanas. Dicha junta estaba formada, entre otros, por los generales D. Francisco Javier de Castaños y Aragón (Madrid 22. IV. 1758 – 24. IX. 1852),134 D. José [Rebolledo] de Palafox y Melci (Zaragoza 1776 – Madrid 15. II. 1847), D. Enrique José O’Donell (Andalucía 1769 – Montpellier 16. V. 1834), D. Juan O’Donjú (Sevilla 1762 – México 1821). Presidía la mencionada junta el Infante D. Carlos de Borbón (Madrid 28. III. 1788 – Trieste [Italia] 10. III. 1855).

En sesión de 4 de julio se acordó el envío de una fuerte expedición militar a los dominios de ultramar "dirigida a aquellos territorios o países donde la efervescencia revolucionaria fuera más fuerte". En relación con la jefatura de tan difícil misión se barajaron varios nombres, principalmente los de estos tres brillantes jefes militares: el provecto e ilustrado ex virrey del Nuevo Reino de Granada (de 1797 a 1803). D. Pedro de Mendinueta y Muzquiz (1736 – 1825),135 el joven general [24 años] D. José María de Torrijos (Madrid 20. III. 1791 – Málaga 11. XII. 1831), y el del mariscal de campo D. Pablo

Morillo (Fuenteseca [Zamora] 5. V. 1778 – Borges [Francia] 27. VII. 1837). Triunfó la candidatura de este último con el apoyo de su protector el general Castaños y la recomendación de Arturo Wellesley, duque de Wellington y de Ciudad Rodrigo (Dublin III. 1769 – Walmer Castle [Kent] 14. IX. 1852).

El 14 de agosto de 1814 se le expidió al general Morillo el título de capitán general de las Provincias de Venezuela y de general en jefe de las fuerzas expedicionarias. Para segundo jefe se designó al general D. José María de Torrijos. Éste último, sin embargo, prudentemente no aceptó el cargo, dados sus vínculos de parentesco con la sociedad neogranadina y sus ideales ilustrados y, por tanto, disconformes con la política de D. Fernando VII.136 Precisamente uno de sus parientes neogranadinos era el fiscal de nuestro litigio, Dr. D. Agustín de Ricaurte y Torrijos. Éste, pariente a su vez del joven coronel del ejército nacional neogranadino D. Antonio Ricaurte y Lozano (Villa de Leiva 1786 [Boyacá] – San Mateo [Venezuela 25. III. 1814).137 En la formidable batalla del campo de San Mateo, al oriente del lago de Valencia (Venezuela) y como oficial al mando en la custodia del polvorín del ejército nacional, no vaciló un instante y —después de ordenar a los hombres bajo su mando abandonar el fortín— le prendió fuego para evitar su captura por el ejército realista; en la explosión murieron él y ochocientos (800) de los asaltantes, huyendo el resto del ejército realista. Su gesta quedó plasmada en el Himno Nacional de Colombia: Ricaurte en San Mateo / En átomos volando / "deber antes que vida" / Con llamas escribió /. En 1919 al crearse la Fuerza Aérea Colombiana (FAC)138 ésta adoptó como divisa y en honor del coronel Ricaurte el bellísimo verso del poeta romano Publio Virgilio Marón (Piétole [Mantua] 70 a. C. – Nápoles 21. IX. 19 a. C.): Sic itur ad astra = "así se va hacia los astros", "por este camino se llega a la fama", "así se alcanza la inmortalidad".139 El homenaje de admiración del Libertador D. Simón Bolívar (Caracas 1783 – Santa Marta [Colombia] 1830) se concretó en forma de pregunta: "¿Qué hay de semejante en la historia a la muerte de Ricaurte?".140 Sólo encontramos un precedente poco más de un siglo antes, en 1706, Pietro Micca (Andorno [Piamonte] ¿ ? – Turín 29. VIII. 1706) había realizado una hazaña parecida pegando fuego a una mina, sacrificando su vida para impedir que los franceses penetraran en Turín. En 1837 se le levantó un magnífico monumento de bronce. Su heroísmo ha servido de tema a varios dramas y al baile de espectáculo titulado Pietro Micca. Un siglo más tarde, aproximadamente, el soldado español D. Eloy Gonzálo García (1876 – Matanzas [Cuba] 1897) en la última guerra de Cuba (25. III. 1895 – 13. VIII. 1898), con permiso de sus superiores, se encaminó hacia las casas del poblado de Cascorro donde los patriotas cubanos se defendían tenazmente, y, expuesto al nutrido fuego del enemigo, prendió fuego a una cantidad de petróleo que llevaba, incendiando así aquella especie de fortín, con lo que obligó a salir a sus defensores y a aceptar combate con los españoles. En Madrid se le erigió una bella estatua al "Héroe de Cascorro" emplazada en la ribera de Curtidores.

En lugar del general Torrijos se designó al general D. Pascual de Enrile y Alsedo (Cádiz 13. IV. 1772 – Madrid 6. I. 1839), al mando independiente de las fuerzas marítimas. El total de hombres era de 10.612, habilitados de abundante artillería y de todo cuanto era necesario al objeto de la expedición. Se trataba de un colosal contingente especialmente dispuesto para una gigantesca operación anfibia, que se transformaría en penetradora, según los cálculos previstos. A este ejército expedicionario habría que sumar el ejército realista de Tierra Firme, unos dos mil hombres.

Las instrucciones que recibieron por conducto del Ministerio Universal de Indias, fechadas a 18 de noviembre de 1814, decían, entre otras cosas: "El primer objeto de esta expedición es mantener la tranquilidad en la Capitanía general de Venezuela, tomar a Cartagena de Indias, y auxiliar poderosamente la pacificación del Nuevo Reino de Granada".141

El 2 de junio de 1814 atendió el general Morillo el plan para la reordenación de la justicia en los dominios americanos. A tal fin creó los Consejos de guerra permanentes, el Tribunal de apelaciones —que en cierto modo tomaba funciones de la Real Audiencia—, y se instituía el Juzgado de policía, que asumía la función del jefe superior de policía, así como los jefes de policía sustituían a los tenientes de justicias mayores en las provincias. Por último, se establecía también la Junta de secuestros y destierros. Lo anterior se suele ver en relación con una política represiva del "Pacificador" Morillo, aunque más bien tendía a regular la aplicación de procedimientos.142

El ejército expedicionario se hizo a la vela, desde Cádiz, el 17 de febrero de 1815 y llegó a las costas venezolanas el 3 de abril. En seis meses reconquistó y pacificó Venezuela. Dejando allí un contingente de 3 mil hombres se trasladó a Santa Marta143 para seguir a Cartagena de Indias. El propio general Morillo se presentó sobre las costas cartageneras el 19 de agosto de 1815, situando su cuartel general cerca de Turbaco,144 donde concentró sus reservas.

Cartagena de Indias, capital de la gobernación del mismo nombre,145 fundada el 20 de enero de 1533 por D. Pedro de Heredia (Madrid 1504 – 1555 [náufrago en el Atlántico]),146 de la que fue gobernador, fue una de las ciudades más importantes del imperio español en América. Por eso mismo es una ciudad cargada de historia y de recuerdos hispánicos.147 Ha sido también una de las ciudades americanas de más intensa y variada historia política, militar y social. Situada en la costa del mar Caribe, en una segura y profunda bahía, fue puerto obligado de las flotas y galeones que desde comienzos del siglo XVI hacían el comercio entre España y la parte central y meridional del continente americano. Este papel de puerto estratégico queda reflejado en los castillos de San Felipe de Barajas (1630), San José (1658), del Ángel (1697), San Sebastián de Pastelillo (1742), y San Fernando de Bocachica (1759), y las fortalezas de San Felipe, el Boquerón, y San Lucas y Santa Catalina (estas dos constituyen la denominada como "La Tenaza"), y en las murallas que rodean la ciudad antigua, que tiene iglesias-conventos (Veracruz, Santa Teresa, La Candelaria, San Diego, San Agustín, y San Pedro Claver), el palacio de la Inquisición, el palacio Arzobispal; casas, plazas y calles típicamente españolas.148 En efecto, la importancia estratégica de la ciudad en la guerra marítima librada entre España, Inglaterra y Francia a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII obligó a la Corona española a fortificarla construyendo en ella murallas, castillos y fortines, considerados como la más costosa y monumental obra de ingeniería y arquitectura militar de las Indias Occidentales. Los trabajos de fortificación se iniciaron en 1558 y terminaron hacia 1780. Ello explica que por ella hayan pasado los mejores especialistas en fortificaciones militares del imperio español: Antón Dávalos (1566); Bautista Antonelli (1586); Jerónimo de Suazo (1603); Tiburcio Espanoqui (1603); Diego de Acuña (1614); Cristóbal de Roda (1617); Francisco de Murga (1629 – 1634); Luis Fernández de Córdoba (1646); Juan de Semovilla Tejada (1646); Pedro Zapata de Mendoza (1657); Juan de Herrera y Sotomayor (1708); Sebastián de Eslava (1741); Bautista MacEvan (1742 y 1750); Ignacio de Sala (1749); Lorenzao de Solís (1759) y Antonio de Arévalo (1715 – Cartagena de Indias 9. V. 1800. De su longeva existencia el teniente general Arévalo dedicó 45 años al servicio ininterrumpido de Cartagena de Indias. Es el más grande ingeniero militar de España en América).149

Durante el reinado de D. Felipe II de Habsburgo y Portugal (Valladolid 21. V. 1527 [- 1554] – El Escorial 13. IX. 1598) Cartagena de Indias recibió el título de "Ciudad muy noble y muy leal" y se le otorgó escudo de armas consistente en una cruz sobre campo de oro y sendos leones rampantes a los lados; sobre la cruz una corona real. La ciudad era un gran centro comercial a donde afluían el oro y las esmeraldas del Nuevo Reino de Granada y llegaban los galeones con mercancías; fue desde sus comienzos asiento de una rica clase de comerciantes.