Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Accesos

Accesos

Links relacionados

-

Citado por Google

Citado por Google -

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO -

Similares en Google

Similares en Google

Compartir

Estudios Socio-Jurídicos

versión impresa ISSN 0124-0579

Estud. Socio-Juríd vol.9 no.1 Bogotá ene./jun. 2007

Cambios en la tramoya: transformaciones en los contornos del Estatuto de Protección al Consumidor*

Changes in the plan: transformations in the outling of the consumer protection statute

Ramón Madriñán Rivera**

*El presente artículo es tomado de un texto más extenso, aún inconcluso, denominado La transformación del derecho del consumidor; no obstante, la metodología y énfasis del presente artículo lleva a conclusiones particulares en la relación entre el derecho del consumidor y el derecho internacional, materia sobre la cual la literatura legal universal es escasa. Quiero agradecer al Colegio de Abogados de Medellín, a la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, la amable invitación al XXII Congreso Nacional de Derecho Comercial, celebrado el pasado mes de octubre de 2006 en Medellín. Para elaborar el presente artículo he incurrido en innumerables y cuantiosas deudas de gratitud, a todas aquellas personas les agradezco por su honestidad intelectual, dedicación y paciencia.

**Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana y especialista en derecho de seguros; magíster en derecho del Harvard Law School, ha sido investigador invitado de dicha institución; autor de obras sobre de teoría del derecho público y privado, con énfasis en análisis económico e institucional; profesor de cátedra de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana y de la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario; director de Regulación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, miembro del equipo negociador del gobierno colombiano del TLC con Estados Unidos y el triángulo norte de Centro América en la Mesa de Obstáculos Técnicos al Comercio. Salvo los textos oficiales de la OMC, las demás traducciones son del autor. Correo electrónico: rmadrinan@mincomercio.gov.co. Bogotá-Colombia.

Recibido: 28 de enero de 2006 Aprobado: 22 de marzo de 2006

RESUMEN

Tradicionalmente, la interpretación de textos legales en Colombia se ha venido realizando de forma textual, esto es, dando preeminencia al texto legal en relación con su contexto. No obstante, la evolución en la interpretación del Estatuto de Protección al Consumidor de Colombia parecería ser contraria a dicha tendencia.

El autor sostiene que ante las dificultades que han tenido en el Congreso Colombiano los intentos de modificación del Estatuto de Protección al Consumidor, varios elementos externos al Estatuto, como la doctrina constitucional, la jurisprudencia, la regulación y los procesos de integración económica, han cobrado vigencia, lo que ha llevado a una interpretación contextual del estatuto.

Palabras clave: Protección del consumidor, Responsabilidad por productos, Regulación económica, Obstáculos técnicos al Comercio, Interpretación de textos legales.

ABSTRACT

Customarily, interpretation of statutory texts in Colombia has been text-centred, thus, giving pre-eminence to the legal text over its context. However, the interpretive evolution of the Colombian Consumer Protection Statute seems to be contrary to said tendency.

The author’s thesis is that, due to the difficulties faced in the Colombian Congress by the initiatives aimed at amending the Colombian Consumer Protection Statute, other elements, such as, constitutional doctrine, judicial opinions, regulation and the economic integration process, have led to a contextual interpretation of the statute.

Key words: Consumer protection, Product liability, Product regulation, Technical barriers to trade, Statutory interpretation.

INTRODUCCIÓN

Desde su expedición en 1982, el Decreto Extraordinario 3466 (en adelante, Estatuto de Protección del Consumidor o EPC) no ha sufrido modificaciones.1 No obstante, a partir de 1991,2 los contornos del Estatuto de Protección del Consumidor han sido objeto de importantes cambios.

Considerando que el texto del Estatuto se ha mantenido estático, a pesar de los innumerables intentos en su modificación,3 los cambios al derecho del consumidor habrán de buscarse en otra parte, esto es, en su contexto.

El presente artículo presenta la visión de los cambios ocurridos en el derecho de protección del consumidor a partir de 1991, a través de mecanismos diferentes a la intervención del Congreso en la modificación de la norma legal, y por lo tanto, se ocupa de describir la influencia de la jurisprudencia, la regulación y el derecho internacional como fuerzas transformadoras de lo normativo.

Igualmente, el presente texto tiene como propósito describir el derecho del consumidor en Colombia, de una manera más amplia respecto de aquella que tradicionalmente se aplica en los análisis legales en donde el texto legal ocupa el lugar central y los elementos localizados en la periferia tienden a convertirse en objetos borrosos y distantes.

Contrario a la doctrina tradicional, el presente artículo invierte la metodología para enfocar los contornos del Estatuto de Protección del Consumidor y presenta al lector una realidad diferente de la usualmente planteada respecto del derecho del consumidor, la cual predica que, el Estatuto de Protección del Consumidor requiere la intervención del poder legislativo del Estado para que pueda ajustarse a las nuevas realidades económicas del país, puesto que es virtualmente imposible leerlo en su contexto actual.4

A continuación, se rebatirá dicha concepción, para plantear una problemática diferente, en la cual fuerzas antagónicas (internas y externas) se encuentran moldeando esta rama del derecho económico desde sus márgenes, haciendo que la acción requerida por parte del legislador sea puntal.

Adicionalmente, este escrito señala los sustentos de cómo, ante la imposibilidad de realizar una interpretación convencional del EPC de tipo tradicional, esto es, formal-textualista, la metodología de interpretación opuesta, donde el contexto impera, se ha convertido en el método a través del cual el EPC se ha mantenido vigente, a pesar de las innumerables solicitudes e intentos para su adaptación legal por parte del Congreso de la República.5

1. DEFINIENDO EL CONTORNO

Para comprender la metodología que se emplea en la redacción del presente artículo, resulta importante revisar la forma como tradicionalmente se interpretan las normas legales.

Para Schauter, el formalismo en la interpretación de los textos legales se observa cuando tal acción se realiza de forma literal, hasta el punto de rechazar diferentes significados de acuerdo con su contexto (textualismo) y, de forma original, aplicando únicamente el significado de la norma en el contexto de su adopción (originalismo).6

En Colombia la interpretación textual parecería, sin que en ello haya mayor oposición, ser parte activa de la cultura jurídica.7 Sin embargo, los intérpretes del derecho en Colombia suelen ser menos originalistas frente a los textos jurídicos, habiendo importantes casos de rompimiento con los creadores de un texto legal, como lo ha sido el desprendimiento de la Corte Constitucional respecto de las gacetas de la Asamblea Nacional Constituyente.8

Obviamente, de interpretarse el EPC de manera textual y de conformidad con la intención original del legislador, su lectura no sólo resultaría ilógica, sino también manifiestamente injusta para productores y consumidores, a la vez.9

Habiendo aclarado lo anterior, resta demostrar la inmovilidad del EPC desde 1982 hasta la fecha10 y encontrar los cambios acaecidos en el contexto del derecho del consumidor desde 1994.

2. UN TEXTO INMÓVIL

Es hecho notorio que el Congreso de la República no ha modificado el Estatuto de Protección del Consumidor, ni ha conferido al Gobierno facultades extraordinarias para hacerlo.11

Mientras el EPC ha permanecido inmóvil, la economía colombiana ha sido objeto de cambios importantes en su estructura económica en los años noventa, por una parte; y, por la otra, en lo corrido de este nuevo siglo, sendos tratados de libre comercio han empezado a interconectar la economía nacional con las de sus vecinos, así como, muy seguramente, la integrarán con los principales mercados del mundo.12

Sobre lo anterior, he mencionado en otro escrito, lo siguiente:13

Cabe anotar que cuando el EPC fue adoptado, la economía colombiana se encontraba aún cerrada. […, pero poco tiempo después, en] 1989 y después de una década de bajo crecimiento para Latinoamérica en general (en Colombia todavía se recuerda la crisis financiera de mediados de los años 1980), la política y la economía se vieron enfrentadas a fuerzas que pedían su transformación. Las ideas de cambio, como en el modelo anterior, venían del exterior, bajo dos formas de presión para la región: la primera en contra de la violación de los derechos humanos, y la segunda mediante la presión a los gobiernos para que permitieran el comercio de bienes. Esta vez, la propuesta recibida del exterior era la de un desarrollo a través de la incorporación (o profundización) de un modelo de libre mercado o neo-liberalismo. A este movimiento se le ha llamado el Consenso de Washington o "Washigton Consensus" ya que incluía el consenso de las organizaciones económicas internacionales localizadas en Washington (principalmente el FMI), el gobierno de los Estados Unidos y los ministros de hacienda de los países latinoamericanos.14 Para el caso colombiano el proceso se conoce popularmente como el de "apertura". Con dicha apertura llegaría a la región latinoamericana un nuevo auge en materia de protección del consumidor. La confluencia en el mercado de varios productos: la idea de que el consumidor es quien decide qué se consume (soberanía del consumidor) y que con las ideas de lealtad comercial, libre competencia y bienestar del consumidor, confluyeron para que en el escenario político se reformaran las normas de protección de los consumidores. Tal es el caso de Brasil y Ecuador en 1990, Perú en 1991, Venezuela en 1992, Argentina en 1993 y Chile en 1997.15 En Colombia, el cambio en el Derecho del Consumidor vendría con la constitución política de 1991, la cual, determinó el Derecho del Consumidor como un derecho colectivo. En su artículo 78, la constitución preceptúa:

"Artículo 78. La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización. Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios.

El Estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y usuarios en el estudio de las disposiciones que les conciernen. Para gozar de este derecho las organizaciones deben ser representativas y observar procedimientos democráticos internos."

Con posterioridad a la Constitución de 1991, la protección al consumidor sufriría una dispersión en todas las áreas del derecho económico. Así, sólo para mencionar algunos de los cambios, la Ley 105 de 1993, estableció oficinas para el recibo de quejas de pasajeros del servicio aéreo; la Ley 142 de 1994, estableció un ordenamiento especial para la protección de los usuarios de servicios públicos domiciliarios; la Ley 100 de 1993 y el Decreto 667 de 1995, al igual que otras reglamentaciones las cuales informan las materias de vigilancia sanitaria y de control de calidad de medicamentos, productos biológicos, alimentos, bebidas, cosméticos, dispositivos y elementos médico-quirúrgicos, odontológicos, productos naturales homeopáticos y los generados por biotecnología, reactivos de diagnóstico, y otros que puedan tener impacto en la salud; la Ley 546 de 1999, reguló la financiación para adquisición de vivienda; la Ley 643 de 2001, estableció normas para la protección de los usuarios de juegos de suerte y azar; y, La Ley de 795 de 2003, estableció de manera obligatoria la figura el defensor del cliente en las entidades del sector financiero y asegurador.

Habiendo señalado lo anterior y volviendo al punto inicial, el texto del Estatuto de Protección del Consumidor seguiría incólume, hasta la fecha del presente artículo, a pesar de que la realidad política económica y social a la cual hace referencia el EPC, como se anotó arriba, ha quedado atrás.

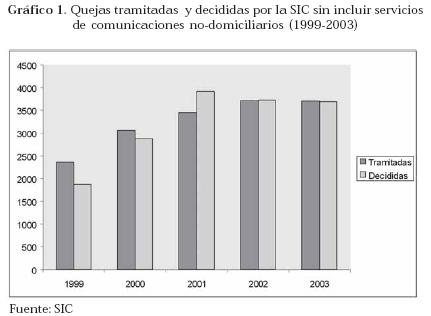

No obstante, el mismo EPC ha logrado mantenerse vigente y, prueba de ello es el aumento en el número de quejas de protección al consumidor tramitadas por la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante SIC), las cuales pasaron de unas 2.300 en 1999 a más de 3.600 en 2003, según se puede observar en el Gráfico No. 1.

Si fuera inútil el EPC, los consumidores se abstendrían de solicitar el respeto de sus derechos ante la SIC ó los productores habrían intentado una contrarreforma a la ley; como ello no es así, el paso siguiente es buscar cuáles cambios en el entorno del EPC hacen que dicha normativa siga siendo atractiva para consumidores y productores.

De la revisión de los factores que afectan el contexto del EPC, se encuentran claramente unos de carácter local, por parte de las autoridades judiciales y la SIC, y otras que provienen del exterior.

El siguiente punto trata las primeras y el subsiguiente las relativas al impacto del derecho internacional sobre la materia.

3. CAMBIOS LOCALES EN EL ENTORNO DEL EPC

Como se señaló con anterioridad, en este aparte se exponen las razones por las cuales las interpretaciones de carácter judicial, las doctrinas y la regulación de la SIC han aprovechado los cambios institucionales y constitucionales, así como los espacios reglamentarios que el mismo EPC ofrece para alterar su propio entorno y, por ende, todo el campo gravitacional sobre el cual éste ejerce su influencia.

A. Doctrina constitucional

Como se señaló en el punto anterior, con la entrada en vigencia de la Constitución de 1991 la Asamblea Nacional Constituyente determinó, en su artículo 78, que los derechos de los consumidores eran colectivamente fundamentales, y estableció acciones en su artículo 88 para que tales derechos fueran defendidos de la misma forma, esto es, colectivamente.16

Sin embargo, las acciones de mayor trascendencia frente al derecho del consumo vendrían a través de la acción consagrada en el artículo 241.4 de la carta magna, mediante el cual se concede a todo ciudadano el derecho a demandar la inconstitucionalidad de las leyes.17

Dos acciones han sido intentadas contra el EPC, la primera de ellas contra los artículos 11 y 29, la segunda contra el artículo 26.18

Por considerarla de mayor impacto, el presente estudio pondrá énfasis en el dictum de la primera sentencia, respecto de los cargos contra el aparte del artículo 11 del EPC, que prescribe lo siguiente:

Ante los consumidores, la responsabilidad por la garantía mínima presunta de que trata este artículo, recae directamente en los proveedores o expendedores, sin perjuicio de que estos puedan, a su turno, exigir el cumplimiento de de dicha garantía mínima a sus proveedores o expendedores, sean o no productores.

Sobre el particular, en otro escrito he expresado lo que sigue:19

[E]n la Sentencia C-1141 de 2000, la Corte Constitucional se vio avocada a decidir sobre la constitucionalidad de la parte del artículo 11 del EPC arriba citado, así como de tres apartes más del artículo 29 del EPC, el cual establece el procedimiento para asegurar la efectividad de las garantías.

La cuestión presentada ante dicho tribunal implicaba un ataque a la teoría del grupo de contratos uniformes, por estar en desacuerdo con lo establecido por el artículo 78 de la Constitución Política […]

Toda vez que la constitución mantiene en pie de igualdad a productores y expendedores, la cuestión a resolver por la Corte, se circunscribía a si el consumidor tiene o no acción directa frente al productor por asuntos de calidad e idoneidad de un producto o servicio.

Al respecto la Corte indicó:

"La responsabilidad del productor y del distribuidor surge exconstitutione y puede por ello ser deducida por el consumidor del producto o el usuario, con independencia de que exista o no un vínculo contractual directo con los primeros. En este sentido, las garantías atingentes a la calidad o idoneidad de los bienes y los servicios, no se ofrecen exclusivamente al primer adquirente; ellas se disponen frente a la categoría de los consumidores y usuarios. El productor profesional produce para el mercado, se beneficia del mercado y debe responder ante el mercado. En este caso, el mercado está constituido por los consumidores y usuarios. La responsabilidad de mercado –secundada por la Constitución y la ley– no contractual, acredita la reivindicación igualitaria que ha querido la Constitución introducir bajo el concepto de consumidor o usuario (…)

Las garantías del fabricante, de este modo, se extienden frente al universo de los consumidores, con independencia de la existencia de un contrato directo con aquél. Por lo que respecta a la responsabilidad por el hecho ilícito vinculado con la puesta en circulación de productos defectuosos, se mantiene el rigor de esta institución que obliga a responder al productor no solamente frente al adquirente inmediato, sino frente a todos los siguientes que en su condición de consumidores pueden sufrir un perjuicio por ese concepto.’" (Subrayas y negritas fuera del texto original).

De lo anterior, puede observarse que la Corte Constitucional hace responsables a los productores que ponen en el mercado bienes o servicios de mala calidad, por ser dicha acción un hecho ilícito, más que el incumplimiento de un negocio jurídico. Adicionalmente, la Corte aclara que la responsabilidad de los productores frente a consumidores y usuarios se deriva directamente de la Constitución (exconstitutione) y por lo tanto dicha responsabilidad no es meramente contractual.

Por ello, puede decirse que la Corte Constitucional prefirió las estructuras o instituciones propias de la responsabilidad civil extracontractual frente a las contractuales, resaltando los aspectos propios de dicha área, a costa de la estructura contractual del EPC, según lo indicado.

Resulta claro que la Corte confirió a consumidores y usuarios acción directa contra el productor. Desafortunadamente, el sistema de responsabilidad determinado por la Corte no da claridad sobre la extensión extracontractual de la responsabilidad respecto de productores y expendedores conjuntamente y frente al consumidor, ya que a pesar de que la Corte se expresa indistintamente de productores y comerciantes, en ninguna parte de la sentencia se lee que la responsabilidad de éstos frente a consumidores y usuarios resulta ser solidaria, lo cual habría implantado de manera categórica las políticas jurídicas de la responsabilidad civil extracontractual en el derecho del consumidor. Para la Corte son responsables frente a la cadena de consumo todas aquellas personas que participan de la cadena de comercialización, comenzando por el productor de un bien o servicio. No obstante, no indica el tipo de responsabilidad que le cabe a cada persona de la cadena de distribución.

B. Interpretaciones jurisprudenciales del EPC

Para poder comprender los cambios jurisprudenciales en la interpretación del EPC resulta necesario explicar antes el impacto institucional que sobre la materia ha tenido el otorgamiento de funciones jurisdiccionales a la Superintendencia de Industria y Comercio para hacer efectivas las garantías ofrecidas a los consumidores.

Sobre el punto, he señalado con anterioridad:20

El otorgamiento de funciones [jurisdiccionales] por parte del Congreso a la SIC en materia de protección del consumidor, es uno de los elementos más importantes de la transformación del Derecho del Consumidor en Colombia. Adicionalmente, debe señalarse que el impacto de dicho cambio excede cualquier proyección que el legislador hubiere podido prever en su momento. El otorgamiento de funciones jurisdiccionales a la superintendencia nunca tuvo como propósito crear cambios en el derecho sustantivo, sino permitir a los consumidores acceso al servicio de justicia de manera más expedita.21 Sin embargo, el impacto de los cambios institucionales ocurridos en el derecho del consumidor ha trascendido su esfera propia, (…)

Resulta interesante subrayar que con anterioridad a 1998, pocos eran los casos en los cuales los consumidores acudían a la justicia ordinaria para reclamar a algún< productor o expendedor por la calidad de un bien o servicio.22 Lo anterior deja entrever, en parte, las razones del relativo éxito que la SIC ha obtenido en materia de protección del consumidor durante los últimos años.

Mas por ahora, lo importante es recordar que con la entrega de funciones jurisdiccionales a las superintendencias, el Congreso abrió a los consumidores no sólo una nueva posibilidad para la atención de sus reclamos de manera expedita y menos costosa, sino, en general, a un abanico de nuevas instituciones y procedimientos, que a la larga modificarían varios aspectos sustanciales del derecho del consumidor.23

En 1998, el Congreso expidió la Ley 446 por medio de la cual hacía permanentes varias de las normas del decreto de descongestión judicial 2651 de 1991; modificaba varias normas del CPT y del CCA e introducía otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia.24

Facultada con funciones jurisdiccionales, la SIC comenzaría a interpretar el EPC, en su mayor parte, de forma contextual y no original, función que se vería reforzada con su facultad administrativa de expedir conceptos sobre la interpretación del EPC.

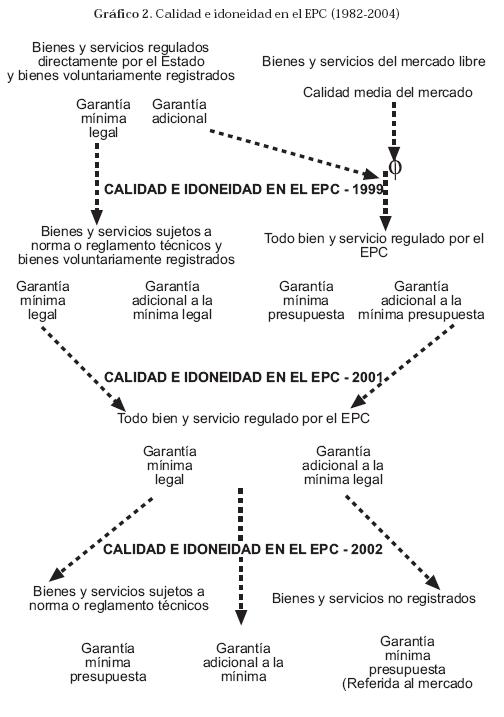

Tal vez, el mejor ejemplo de ello sea la manera como la SIC extendió la garantía mínima presunta (GMP) a todos los productos de consumo, ampliando así lo establecido en el texto de los artículos 23 y 25 del EPC. No obstante, dicho cambio no se realizó inmediatamente, sino mediante varios intentos para re-contextualizar el EPC, según se explica a continuación.

Un primer intento interpretativo se adelantó a través de los artículos 1, 2, 5 y 8 del EPC. Dicho intento de recomponer el campo normativo de las condiciones mínimas de calidad e idoneidad de productos y servicios se encuentra recogido en un concepto de la SIC del 2 de diciembre de 1999.25 Mediante tal concepto, la SIC pretendió realizar una interpretación sistemática del EPC, de tal manera que la GMP, que en principio solamente se aplicaba a aquellos bienes que voluntariamente se registraban ante la SIC y aquellos regulados directamente, surgía como una obligación que cubría también a los del mercado no regulado. De otra parte, el registro de condiciones de calidad e idoneidad ante la SIC se presenta como adicional a la GMP, es decir, el registro voluntario se convertía en prueba pública y fidedigna de una garantía adicional a la GMP.26

La anterior construcción, si bien resulta interesante, tiene el problema interpretativo de que las acciones a favor del consumidor establecidas en el artículo 13 del EPC hacen referencia expresa al artículo 11 del mismo estatuto que establece la garantía mínima legal para bienes y servicios regulados directamente y, por lo tanto, resulta complejo determinar cuáles acciones tendrían los consumidores de bienes y servicios del mercado no regulado con la GMP. Adicionalmente, dicha interpretación sistemática entra en conflicto con lo establecido en el artículo 25 del EPC según el cual la responsabilidad de productores y expendedores de bienes del mercado libre se establece frente a "las exigencias ordinarias y habituales del mercado".27 Por lo anterior, interpretar la existencia de una GMP sin hacer referencia a dicho artículo resulta insuficiente.

Un segundo intento interpretativo vendría a través de los artículos 11, 13 y 25 del EPC. En una variación de la construcción anterior, la SIC determinó que era necesario referirse al artículo 13 que regula las posibilidades legales que los consumidores tienen frente a productores y expendedores, así como al artículo 25 del EPC que hace referencia a las exigencias ordinarias y habituales del mercado.

Para ello, estableció que el EPC confería para todos los productos y servicios una misma garantía mínima, implícita en todo contrato de compraventa de productos y servicios, pero determinando que existía más de una causa para el establecimiento de dicha garantía implícita, la cual la SIC denominó garantía legal.28

Desafortunadamente, la anterior interpretación confunde los grupos de bienes establecidos en el mismo EPC y, por ello, fue revisada y posteriormente sustituida, por la que se expone a continuación.

Un tercer y último intento interpretativo se efectuaría a través de los artículos 23 y 25 del EPC. Finalmente, una tesis ecléctica se impondría para crear jurisprudencialmente una GMP para aquellos bienes del mercado no regulado. Según lo resuelto por la Superintendencia:

Cuando las condiciones de calidad e idoneidad no se encuentran determinadas en normas técnicas oficiales obligatorias, o no se encuentran previstas en un reglamento técnico o no han sido objeto de registro, o no son expresamente otorgadas por escrito, se entenderá que tales condiciones corresponden a las normales y habituales del mercado y por ello se establece la responsabilidad en tal sentido en el parágrafo segundo del artículo 23 del decreto 3466 de 1982 que establece: "Cuando la calidad e idoneidad de los bienes y servicios no haya sido objeto de registro bastará para establecer la responsabilidad por la mala o deficiente calidad e idoneidad, la demostración del daño, sin perjuicio de las causales de exoneración de responsabilidad señaladas en el citado artículo 26". Así mismo el parágrafo primero del artículo 25 del estatuto del Consumidor citado determina: "En todo caso en que se compruebe, de oficio o a petición de parte, que los bienes o servicios cuya calidad e idoneidad no se encuentran registradas, no siendo obligatorio legalmente su registro, no corresponden a las exigencias ordinarias y habituales del mercado, a juicio de la autoridad competente, ésta impondrá al productor en ejercicio del poder de policía, aún en forma concurrente las siguientes sanciones: (…)"29

De acuerdo con lo anterior, la GMP se convertiría en la garantía mínima implícita de calidad e idoneidad en todos los contratos de compraventa de productos y servicios del mercado libre, similar-mente a aquellos productos sujetos a regulación directa del Estado, los cuales de acuerdo con lo establecido en el EPC, se encuentran sometidos a la garantía mínima legal. El gráfico No. 2 presenta un análisis del proceso de cambios interpretativos en lo relativo a garantías implícitas de calidad e idoneidad.

De acuerdo con lo anterior, la interpretación del EPC por parte de la SIP ha permitido que, a la fecha, existan dos garantías implícitas de calidad e idoneidad: la GMP del artículo 11 del EPC y la mínima de calidad e idoneidad desarrollada por la SIC con base en los artículos 1, 23 y 25 del mencionado estatuto. De otra parte, existe un solo tipo de garantía expresa, siendo ésta la denominada "garantía adicional".

C. Atribuciones de intervención del EPC: regulación

Como se explica a continuación, otra muy importante fuente de actualización de EPC proviene de su mismo texto:30

Con la expedición del EPC, el gobierno de la época en su artículo 43 otorgó varias funciones a la SIC con el fin de que dicha entidad procediera a regular la materia en ejercicio de sus facultades administrativas.

Adicionalmente, el Decreto 2153 de 1992 en el numeral 21 del artículo 2° facultó a la SIC para instruir sobre la manera como debían cumplirse las disposiciones en diversas materias, incluida dentro de ellas la de protección del consumidor.

En la práctica, dichas facultades de regulación fueron, salvo en el tema de precios, escasamente ejercidas durante más de quince años respecto del EPC y ocho años en relación con el Decreto 2153 de 1992.31

Pero a partir de 1998, la SIC redescubriría las funciones establecidas en el artículo 43 del EPC y procedería a desarrollar áreas completas del Derecho del Consumidor, las cuales hoy en día se encuentran reunidas en la Circular Única de la SIC.

Entre otros, la SIC ha expedido de acuerdo con sus facultades de regulación e instrucción, varias resoluciones y circulares externas, de las cuales las más importantes son:

-Resolución 29 del 3 de Noviembre de 2000, mediante la cual se instruyó sobre la indicación pública de precios en establecimientos para el consumo de comidas o bebidas.

-Circular Única 010 del 19 de Julio de 2001 de la Superintendencia de Industria y Comercio.

-Resolución 29448 del 11 de Septiembre de 2001 por la cual se imparten instrucciones sobre suficiencia de la información suministrada a los consumidores sobre artefactos a gas.

-Resolución 37120 del 16 de Noviembre de 2001 por la cual se establecen los bienes cuya garantía puede condicionarse a la presentación de la factura. -Circular Externa 00005 del 2 de Enero de 2002 por la cual se reglamenta el registro de calidad e idoneidad de bienes y servicios.

-Circular Externa 08 del 11 de Abril de 2002 sobre instrucciones relativas e información que debe suministrarse a los suscriptores de telefonía móvil celular. -Circular Externa 11 de 2002 por medio de la cual se instruye sobre información al

consumidor y propaganda comercial. -Resolución 19097 de 2002, mediante las cuales se regula la adquisición de bienes y prestación de servicios mediante sistemas de financiación.

-Resolución 14471 del 14 de Mayo de 2002 por la cual se fijan unos requisitos mínimos de calidad e idoneidad para las instalaciones para el gas en edificaciones residenciales y comerciales.

-Resolución 26308 del 22 de Agosto de 2002 por la cual se imparten instrucciones sobre suficiencia de la información suministrada a los consumidores de artefactos de gas.

-Resolución 33265 del 22 de Octubre de 2002 por la cual se adopta el formulario único para la elaboración de informes de los agentes de policía cívica.

-Resolución 5154 del 23 de Febrero de 2003 por la cual se modifica la Circular Única en lo correspondiente al establecimiento de reglas para el control de normas de protección al consumidor en el sector automotor.

-Circular Externa 04 del 28 de Abril de 2003 sobre exigencias en materia de calidad y garantía de electrodomésticos.

-Resolución 19629 del 15 de Julio de 2003 por la cual se instruye sobre insuficiencia de la información suministrada a los consumidores sobre los refrigeradores y congeladores de uso doméstico.

-Resolución 34460 del 4 de Diciembre de 2003 por medio de la cual se regula la información respecto de precios en medicamentos. -Resolución 2357 de Febrero 11 de 2004 por la cual se instruye a productores y expendedores sobre reproductores de sonido.

Sin embargo, uno de los aspectos más relevantes del ejercicio de las facultades reguladora e instructiva de la SIC, resulta ser es cómo a través de éstas, dicha entidad ha logrado reconfigurar el campo normativo del Derecho del Consumidor, a favor de consumidores y usuarios, y por otro lado, cómo la misma ha actualizado los alcances del EPC a nuevas situaciones (…)

4. CAMBIOS INTRODUCIDOS AL CONTEXTO POR EL DERECHO INTERNACIONAL Y PARTICULARMENTE POR LAS RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES

Resulta innegable que el derecho del consumidor ha adquirido relevancia en las instituciones públicas y privadas del nivel internacional. Prueba de ello resultan ser los trabajos de entes como la Asamblea General de las Naciones Unidas, la UNSTAD, la OECD, la OEA (en materia de derecho internacional privado y derecho del consumidor), el Comité Técnico COPOLCO de la ISO, el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC, para señalar sólo algunos.32

Sin la intención de restar méritos a tales labores, resulta particularmente importante entender el efecto que el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización Mundial de Comercio ha tenido sobre la regulación de producto, y por ende sobre el EPC, el cual hace referencia a dicha regulación en varios de sus artículos.33

Para ello, resulta fundamental entender el alcance del Acuerdo OTC de la OMC, las razones por las cuales las normas sobre comercio han entrado al contexto del EPC, para después revisar sus efectos.

A. El Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC

De conformidad con lo expuesto en el artículo "¿Negociando acceso sin perder bienestar?":34

A la fecha, Colombia ha suscrito varios tratados internacionales en materia de obstáculos técnicos al comercio. En primera medida la República de Colombia es miembro del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización Mundial de Comercio.35 Adicionalmente, el país tiene compromisos en esta materia con los miembros de la Comunidad Andina (Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia),36 los del G-3 (México y Venezuela),37 los miembros de la ALADI38 y, actualmente, negocia capítulos sobre obstáculos técnicos al comercio en sendos tratados de libre comercio con los Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Honduras, Chile y Cuba.

En consecuencia, puede decirse que la materia de obstáculos técnicos al comercio ha cobrado importancia en Colombia desde la aparición del Acuerdo OTC de la OMC [en 1994] y su impacto en el ordenamiento jurídico interno empieza a divisarse, cada día más.39

2.4 El Acuerdo de Obstáculos Técnicos de la Ronda de Tokio de 1980

Teniendo como referencia los antecedentes mencionados, en 1980 se adoptó durante la Ronda de Tokio el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos, también conocido como el 'Standards Code'. Sobre dicho Código, el Director General del GATT expresó:

‘Los reglamentos técnicos son esenciales para la sociedad moderna. Ellos son expedidos para la vida y salud humana y animal; para asegurar que los productos ofrecidos al consumidor tengan los niveles necesarios de calidad, pureza, eficiencia técnica e idoneidad para cumplir la función para la cual fueron diseñados; para proteger el ambiente; y por razones relativas a la protección contra el peligro; la seguridad nacional; para la prevención de prácticas que induzcan a error [al consumidor].

‘Sin embargo, el comercio internacional puede complicarse y entrabarse por las diferencias entre reglamentos, al ser adoptados a nivel local, estatal, nacional o regional; por información insuficiente respecto de requisitos generalmente complejos y detallados; por la introducción de reglamentos que no dan tiempo a los productores, especialmente a los extranjeros, de ajustar su producción; a los frecuentes cambios en los reglamentos con la consecuente inseguridad; por la elaboración de reglamentos en términos de diseño en vez de desempeño con el propósito de favorecer los métodos de producción de los proveedores locales, causando así dificultades a los proveedores que usan métodos diferentes; debido al impedimento para acceder a sistemas de certificación; y finalmente, por la manipulación de los reglamentos, pruebas o certificados para discriminar en contra de las importaciones. El problema radica en obtener un balance entre las necesidades referidas en el párrafo precedente y las demandas de los exporta-dores para que sus productos no sean irrazonable o injustamente excluidos del mercado.’40

2.5 El Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio de 1994

Con posterioridad, en 1994, se adopta en el seno de la Organización Mundial de Comercio el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, el cual hace parte del GATT 1994.41 Dicho Acuerdo consta de quince artículos y regula el campo de aplicación y la transparencia en la elaboración y expedición de reglamentos técnicos, normas técnicas y procedimientos de evaluación de la conformidad a nivel regional, federal, nacional y subnacional, por parte de los países signatarios, así como los mecanismos de facilitación al comercio de bienes regulados.42

[Sobre el punto, d]e conformidad con lo establecido en el Anexo 1.1 del Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio, el Órgano de Apelación de la Organización Mundial de Comercio indicó:

Como explicamos en la diferencia CE - Amianto, la determinación de si una medida es un "reglamento técnico" es una cuestión preliminar porque del resultado de dicha determinación depende que sea aplicable el Acuerdo OTC. Si la medida que examinamos no es un "reglamento técnico", entonces no está comprendida en el ámbito de aplicación del Acuerdo OTC.43 La expresión "reglamento técnico" se define en el Anexo 1.1 del Acuerdo OTC de la siguiente manera:

‘1. Reglamento técnico

Documento en el que se establecen las características de un producto o los procesos y métodos de producción con ellas relacionados, incluyendo las disposiciones administrativas aplicables, y cuya observancia es obligatoria. También puede incluir prescripciones en materia de terminología, símbolos, embalaje, marcado o etiquetado aplicables a un producto, proceso o método de producción, o tratar exclusivamente de ellas.’

Esta definición la interpretamos en el asunto CE - Amianto. Al hacerlo describimos tres criterios con los que debe cumplir un documento para que esté comprendido en la definición de "reglamento técnico" que figura en el Acuerdo OTC. Primero, el documento debe aplicarse a un producto o grupo de productos identificable. No obstante, el producto o grupo de productos identificable no tiene que estar expresamente identificado en el documento. Segundo, el documento debe establecer una o más características del producto. Dichas características del producto pueden ser intrínsecas o pueden estar relacionadas con él. Las características se pueden prescribir o imponer de forma afirmativa o negativa. Tercero, la observancia de las características del producto debe ser obligatoria. (Subraya fuera del texto original).44

En tal sentido, cuando una regulación no cumpla con los requisitos anteriormente señalados podrá ser una medida sanitaria o fitosanitaria u otra medida no-arancelaria.

B. Conflictos entre el orden internacional y el Estado nacional

Difícilmente es posible citar un texto en donde se pueda palpar con mayor claridad la tensión entre el derecho internacional y ordenamiento interno que el Acuerdo OTC de la OMC, para lo cual resulta relevante retrotraerse en el tiempo y revisar lo expuesto por el profesor alemán W. Röpke en 1954, a saber:

En 1954, Röpke produjo un interesante manuscrito sobre la relación entre el Derecho Internacional y el Orden Económico [nacional].45

Para este autor, el comercio internacional que operaba en aquella época había sufrido un proceso de desintegración desde la Primera Guerra Mundial, debido a factores extra-económicos en el comercio mundial, lo que impedía la operación de los tres requisitos fundamentales del orden económico: libre mercado, libre competencia y la libre operación de los sistemas de precio.46

Para explicar las razones por las cuales los mecanismos liberales antes indicados y pregonados con anterioridad al Siglo XX, habían desaparecido, Röpke indica lo siguiente:

‘Para comenzar, debemos darnos cuenta que es ya la etapa pre-colectivista del intervencionismo moderno y del Estado Providencia el que obró en la gradual disolución del principio liberal de separación [individualismo]. Al hacer esto incrementó la integración nacional a costa de la integración internacional.

[…]

Este proceso de incrementar la dependencia de la vida económica sobre la intervención del gobierno nacional tiene una consecuencia que merece especial énfasis. Esto significa que las fronteras nacionales se convierten más y más en líneas que separan territorios donde ciertas condiciones de oferta y demanda son uniformes para todos los residentes pero bien diferentes de aquellas que prevalecen en otros territorios’.47

De acuerdo con lo anterior, Röpke considera que es la soberanía del Estado en materia de intervención económica (incluida la regulación) la que dificulta el comercio internacional.

Frente a lo anterior, sólo dos opciones quedan, la primera de ellas resulta del ablandamiento de los espacios de regulación interna, tendencia que ha llegado hasta nuestros días bajo el nombre de neoliberalismo; la segunda, tendiente a colectivizar los espacios de las relaciones internacionales y cuya mejor expresión son los innumerables tratados e instituciones que componen el sistema de Naciones Unidas.48

En tal sentido, existe tanto a nivel nacional como internacional una dicotomía entre normas y fines del ordenamiento social (lo que incluye el legal) que propenden por el bienestar, así como normas que pretenden reestablecer las condiciones básicas de libre mercado, libre competencia y la libre operación de los sistemas de precio […]

Por ello, y a pesar que dicha dicotomía ha sido objeto de crítica, todavía son palpables los efectos en la práctica de una aparente tensión entre el comercio internacional representado en el acceso de bienes, frente a la capacidad reguladora del Estado nacional, caracterizado por el bienestar de la población, los cuales serán objeto de análisis en el siguiente literal.

C. Efecto del Acuerdo OTC en Colombia: desregulación

La regla general establecida en el derecho internacional público reza que cada Estado, en ejercicio de la jurisdicción para prescribir, es libre de establecer normas a ser aplicadas dentro de su territorio, en relación con quienes residan allí, así como respecto de sus nacionales sin importar su lugar de residencia, al igual que normas que actúan sobre actos ejecutados por fuera del territorio nacional pero que tengan un efecto en éste; y únicamente, por vía de excepción, esto es, por voluntad del Estado –en el caso particular, mediante la expresión de la voluntad soberana del Estado en la suscripción de un tratado– se pueden limitar las facultades reguladoras de las naciones soberanas.49

Lo anterior resulta particularmente importante ya que el Acuerdo OTC de la OMC entra a limitar de manera expresa la jurisdicción para prescribir del Estado colombiano, en beneficio del comercio internacional.50

Al revisar el Acuerdo OTC de la OMC es posible determinar que el mismo tiene injerencia directa sobre la labor del Estado respecto de su capacidad reguladora de productos. Así, el preámbulo y en el artículo 2.2 del Acuerdo OTC, preceptúan:51

[Preámbulo] […] Reconociendo que no debe impedirse a ningún país que adopte las medidas necesarias para asegurar la calidad de sus exportaciones, o para la protección de la salud y la vida de las personas y de los animales o la preservación de los vegetales, para la protección del medio ambiente, o para evitar prácticas que puedan inducir a error [a los consumidores],…

[Artículo 2.2]… A tal fin, los reglamentos técnicos no restringirán el comercio más de lo necesario para alcanzar un objetivo legítimo, teniendo en cuenta los riesgos que acarrearía no alcanzarlo. Tales objetivos legítimos son, entre otros: los imperativos de la seguridad nacional; la prevención de prácticas que puedan inducir a error; la protección de la salud o seguridad humanas, de la vida o la salud animal o vegetal, o del medio ambiente[…]

Y además de establecer las razones para regular, le impone al Estado miembro ciertas cargas sobre la forma de regular productos que se comercializan en su territorio, de las cuales citamos las siguientes, por considerarlas prioritarias en el presente análisis:52

2.1 Los Miembros se asegurarán de que, con respecto a los reglamentos técnicos, se dé a los productos importados del territorio de cualquiera de los miembros un trato no menos favorable que el otorgado a productos similares de origen nacional y a productos similares originarios de cualquier otro país.

2.2 Los Miembros se asegurarán de que no se elaboren, adopten o apliquen reglamentos técnicos que tengan por objeto o efecto crear obstáculos innecesarios al comercio internacional. A tal fin, los reglamentos técnicos no restringirán el comercio más de lo necesario para alcanzar un objetivo legítimo, teniendo en cuenta los riesgos que acarrearía no alcanzarlo […]

2.8 En todos los casos en que sea procedente, los reglamentos técnicos basados en prescripciones para los productos serán definidos por los miembros en función de las propiedades de uso y empleo de los productos más bien que en función de su diseño o de sus características descriptivas.53

Como consecuencia de la adopción del Acuerdo OTC de la OMC, mediante la Ley 170 de 1994, las políticas de comercio de Colombia comenzaron a ser objeto del mecanismo denominado "examen de política comercial", establecido en el anexo 3 del Acuerdo sobre la Organización Mundial del Comercio.

Con base en ello, el gobierno colombiano entró a revisar sus normas técnicas oficiales obligatorias, también denominadas normas técnicas oficializadas (en adelante NTOs) y, como resultado de dicho proceso las eliminó de tajo,54 por considerar que en su generalidad habían hecho obligatorios requisitos técnicos de calidad, sin que tales requisitos estuvieran comprendidos en los objetivos legítimos ya señalados.

En el EPC se encuentran un número importante de referencias a las NTOs,55 sobre las cuales se apoya buena parte de las medidas y sanciones a productores, importadores y expendedores de bienes y servicios. Al derogarse las NTOs, el campo gravitacional del EPC se redujo, en consecuencia.

En reemplazo de las normas técnicas oficiales obligatorias, los ministerios y otras autoridades administrativas vienen expidiendo reglamentos técnicos los cuales, además de las restricciones de carácter internacional ya señaladas, su expedición se encuentra reglada por decisiones andinas y decretos reglamentarios internos.56 No obstante, debe anotarse que la reducción en cantidad y ámbito de las normas técnicas obligatorias, no necesariamente va en contra de los intereses de los consumidores. En algunos casos la sobre regulación puede ser más perjudicial para los consumidores que las mismas reglas de mercado.57

De acuerdo con lo expuesto, ha sido demostrado que el texto del EPC y su interpretación se han visto afectados también por normas de comercio internacional.

5. CONCLUSIÓN: CAMPO PARA LA ACCIÓN LEGISLATIVA LOCAL

En conclusión, las fuerzas de la doctrina constitucional, la doctrina de la Superintendencia de Industria y Comercio y el desarrollo regulatorio efectuado sobre las bases del mismo EPC, los cambios institucionales y el choque con el derecho internacional, han mantenido la vigencia y la legitimidad del EPC, el cual, como texto legal sigue inmaculado, ya que los intentos de modificarlo han resultado infructuosos.

De otra parte, la interpretación tradicional de textos legales de carácter textualista no ha sido aplicada. Contrario a la tradición, el método opuesto, esto es, aquel que prefiere el contexto, ha terminado por imponerse, con importantes críticas por parte de quienes defienden este aspecto del formalismo legal y con cierto regocijo para aquellos anti-formalistas que ven posible la construcción de un derecho donde impere una seguridad jurídica real y la labor del juez no se limite a realizar operaciones que terminen riñendo con los límites de la automaticidad judicial.

Igualmente, pareciera que existe una contradicción en el mismo derecho del consumidor, el cual por una parte sopesa la necesidad de avanzar en la regulación del mercado para mantener su vigencia y legitimidad frente a los consumidores del país; mientras que, por otra parte, requiere eliminar regulaciones internes para facilitar el comercio internacional y con ello mantener la legitimidad del país a nivel externo.

Sin embargo, las anteriores conclusiones terminan por ser meramente críticas, sin proposición alguna. Por ello, resulta importante aprender de los campos por donde se avanza y señalar aquellos en los cuales la actuación del legislador resulta ser necesaria, ya que no han podido ser ajustados por cambios en los contornos del EPC, y por lo tanto ya no son cambios en la tramoya, sino de las mismas líneas del dramaturgo que ha escrito la obra teatral.

En tal sentido y como simple sugerencia, los aspectos a considerar por el legislador para modificar el Estatuto de Protección al Consumidor podrían ser, los siguieres, a saber:

-Procesos individuales y colectivos de reparación;

-Nivel de multas aplicable;

-Clarificación de los derechos de terceros relacionados con la relación de consumo (ej. acción directa del usuario cuando el producto genere un daño a su persona o a su propiedad; o, los derechos de arrendatarios en la reparación y cambio del producto);

-Asuntos de consumo y derecho internacional privado;

-Derogatoria del registro de calidad, entre otros...

6. GRÁFICOS Y TABLAS

NOTAS AL PIE

1Ver infra nota al pie 5.

2Ver por ejemplo la Constitución Política y la Ley 170 de 1994.

3Ver infra nota al pie 5.

4La versión tradicional sobre el estado anacrónico del EPC predica la necesidad de una revisión total del estatuto. El presente artículo se separa de esa visión. Si los cambios en la economía no pudieran ser acomodados por los métodos de interpretación del derecho privado, ya deberían haberse derogado y expedido nuevos códigos en materia civil y de comercio, los cuales son muy anteriores al EPC. No obstante, más que pensar en eliminarlos, exaltamos sus bondades y sabiduría.

5Ver, por ejemplo, el proyecto de ley No. 081-03 Cámara "Por el cual se expide el Estatuto del Consumidor y del Usuario" o el proyecto de ley No. 105/06 Cámara "Por el cual se crea la Superintendencia del Consumidor y del Usuario".

6Ver Schauter, en Kennedy, Duncan, Legal Formalism [Formalismo Legal], 13, Enciclopedia de las Ciencias Sociales y del Comportamiento, Smesler & Baltes eds., 8634, Elsevier, 2001.

7Ver López, Diego, Teoría impura del derecho, pp. 129 y ss., Legis, 2004.

8Ver, por ejemplo, Corte Constitucional Colombiana, Sala No. 1 de Revisión, Sentencia T-406 de 1992, magistrado ponente Ciro Angarita Barón.

9Pudiera ser más pedagógico tener un texto nuevo de EPC, pero en lo que respecta a los avances que requeriría el país en la materia, los cambios que requeriría EPC serían marginales. Ver infra Conclusión.

10Lo que parecería ser una fortaleza de dicho texto, más que una debilidad.

11Siendo el último intento de modificación el proyecto de ley No. 105/06 Cámara "Por el cual se crea la Superintendencia del Consumidor y del Usuario", el cual se encuentra pendiente de votación en la Cámara de Representantes.

12Ver infra notas al pie 35 y 36.

13Madriñán Rivera, Ramon, La transformación del derecho del consumidor (Inédito, 2005).

14Wilhelmsson, Thomas, "Welfare State Expectations, Privatisation and Private Law" ["Expectativas del estado social, privatización y derecho privado"], en From Dissonance to Sense: Welfare State Expectations, Privatisation and Private Law [De la disonancia a la sensatez: expectativas del estado social, privatización y derecho privado] pp.11 y ss., Ashgate Publishing, 1999.

15Ver Ley No. 8.078 de 1990 (Bra.); Ley No. 520 de 1990 (Ecu.); Ley No. 25.327 de 1991 y 327, decretos presidenciales Nos. 691 y 716 de 1991 (Perú); Ley No. 4.403 de 1992 (Ven.); Ley No. 24.240 de 1993 (Arg.) y Ley No. 19.496 de 1997 (Chile).

16Ver Constitución Política, artículos, 78 y 88. El Decreto 3466 de 1982 es de carácter extraordinario.

17Ver Constitución Política, artículo, 241.

18Ver Corte Constitucional Colombiana, Sentencias C-1141 de 2000 y C-973 de 2002.

19Madriñán Rivera, Ramón, La transformación del derecho del consumidor (inédito, archivo del autor, 2005).

20Madriñán Rivera, Ramón, La transformación del derecho del consumidor (inédito, archivo del autor, 2005).

21Ver Ley 446 de 1998.

22Ver, por ejemplo, Caso Menéses et al. contra Navitrans Internacional Ltda., sentencia del 16 de febrero de 2001, Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., Sala Civil, magistrado ponente Carlos Augusto Pradilla T.

23El presente caso podría ser definido como de "accidentalismo democrático". Sin embargo, in límine, podría encuadrarse como un "experimento democrático" en los términos sugeridos por Unger. Ver, en general, Unger, Roberto M., Democracy Realized - the progressive alternative [Democracia alcanzada la alternativa progresiva], (Verso, 1998).

24Ver Ley 446 de 1998 y Decreto 2651 de 1991.

25Ver SIC, concepto 99034134 del 2 de diciembre de 1999.

26SIC, Concepto 99034134 del 2 de diciembre de 1999. Los argumentos esgrimidos por el Delegado para la Protección del Consumidor, son los siguientes: "(…) Garantía mínima de idoneidad y calidad para todo bien y servicio La interpretación sistemática e integral del texto del Decreto 3466 de 1982 concluye la existencia de la obligación de todo productor y proveedor de responder en garantía por la idoneidad y calidad de cualquier bien o servicio que ofrezca al público. Tal previsión se estructura conforme con la disposición que consagra la obligación sustancial de carácter general de asegurar la calidad y absoluta idoneidad de todo bien o servicio (artículo 2 del Decreto 3466 de 1982)[1]. ‘1 En el artículo 2º del Decreto 3466 de 1982 se establece: Salvo lo dispuesto en (...), todo productor de bienes y servicios es libre de adoptar la tecnología de producción que estime más adecuada para asegurar la calidad y la absoluta idoneidad de aquellos en los términos del presente Decreto' (se subraya). "Respecto de tal obligación, en el artículo 1 del Decreto 3466 de 1982 encontramos previstas las nociones legales de idoneidad y calidad [2], así como la previsión de que debe sujetarse a dichas nociones el contenido del registro de calidad e idoneidad de bienes y servicios (artículo 5)[3]. ‘2 Conforme con el texto de los literales e) y f) del artículo 1º del Decreto 3466 de 1982, se tiene: Idoneidad de un bien o servicio: Su aptitud para satisfacer la necesidad o necesidades para las cuales ha sido producido, así como las condiciones bajo las cuales se debe utilizar en orden a la normal y adecuada satisfacción de la necesidad o necesidades para las cuales está destinado. Calidad de un bien o servicio: El conjunto total de las propiedades, ingredientes o componentes que lo constituyen, determinan, distinguen o individualizan. La calidad incluye la determinación de su nivel o índice de contaminación y de los efectos conocidos que ese nivel de contaminación puede producir'. ‘3 En el artículo 5º del Decreto 3466 de 1982, se señala: (...) el productor o importador podrá efectuar el registro sin limitación o condicionamiento, pero con sujeción a las nociones de calidad e idoneidad definidas en el artículo 1º’ (se subraya). […] Esta garantía mínima de idoneidad y calidad no puede confundirse con la garantía en los términos del artículo 8 del Decreto 3466 de 1982 [4], la cual constituye una declaración unilateral del productor que, como acaba de explicarse, no puede desconocer las nociones legales de idoneidad y calidad. ‘4 El registro de calidad e idoneidad constituye el documento auténtico proveniente del productor de un bien o servicio, con base en el cual se podrá establecer la responsabilidad por la calidad e idoneidad del bien o servicio, por la garantía mínima presunta del productor y por las marcas, las leyendas y la propaganda de los bienes y servicios (se subraya)’ […] Concurren suficientes elementos normativos [6] que evidencian que la regulación del Decreto 3466 de 1982 no se limita a la garantía del artículo 8 del productor y a la garantía de conformidad con Normas Técnicas Colombianas Oficializadas Obligatorias, sino que se extiende también a garantías diferentes sin excluir de ellas la garantía mínima de idoneidad y calidad de todo bien y servicio. ‘6 _ En el artículo 12 del Decreto 3466 de 1982 en forma expresa se regula tanto lo referente a las garantías expresas y a las 'garantías diferentes a la mínima presunta’. _ La definición de la extensión de la garantía se refiere a la mínima presunta y a las diferentes a ella (artículo 13). _ Se regula la responsabilidad de los productores, tanto para los bienes y servicios registrados como para los no registrados (artículo 23). _ La inaplicación de las causales de exoneración de responsabilidad comprende el supuesto de no sujeción a las nociones legales de idoneidad y calidad (artículo 26). _ El procedimiento es aplicable para la mínima presunta y para las demás garantías (artículo 29)".

27EPC, artículo 25.

28SIC, Concepto 01102825 del 7 de diciembre de 2001. Sobre el punto, el concepto establece: "Garantía Legal: De conformidad con los artículos 11, 13 y 25 del decreto 3466 de 1982, las garantías legalmente establecidas pueden tener las siguientes fuentes: registro o licencia, norma técnica obligatoria y en el caso de no existir una u otra, las condiciones ordinarias y habituales del mercado. En este orden de ideas, la ley obliga a proveedores, expendedores, productores e importadores a brindar una garantía mínima de calidad e idoneidad de su producto porque al consumidor debe garantizársele que el producto que adquiere reúne las condiciones y características necesarias para satisfacer sus necesidades. En consecuencia, todos los bienes y servicios están amparados por una garantía mínima de calidad e idoneidad."

29SIC, Delegado de Protección al Consumidor, Resolución 40458 de 30 de noviembre de 2001.

30Madriñán Rivera, Ramón, La transformación del derecho del consumidor (inédito, archivo del autor, 2005).

31Entre las regulaciones en materia de protección al consumidor, anteriores a 1998, se encuentran los decretos 683 de 1988; 1293 de 1988; 1961 de 1992; 1490 de 1992 y 1485 de 1996, además de las resoluciones 521 de 1983; 1975 de 1983; 36 de 1984; 472 de 1984; 1035 de 1988; 777 de 1993; 1800 de 1993 (primera regulación de bienes y servicios mediante sistemas de financiación), y 635 de 1995.

32Ver, por ejemplo, http://www.unctad.org; http://www.oecd.org; http://www.oas.org; http://www.iso.org; http://www.wto.org.

33Ver Ley 170 de 1994.

34Ver Madriñán Rivera, Ramón, "¿Negociando acceso sin perder bienestar?: una introducción a los capítulos de comercio internacional sobre obstáculos técnicos al comercio" en Rincón y otros, El tratado de libre comercio, la integración comercial y el derecho de los mercados, Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Bogotá, 2007.

35Ver Ley 170 de 1994.

36Ver decisiones 419 de 1997, 506 de 2001 y 562 de 2003 (CAN).

37Ver Ley 172 de 1994.

38Ver Ley 145 de 1981 y Decreto 241 de 2005.

39Ver decretos 3466 de 2002, 2269 de 2003 y 1112 de 1996.

40GATT, Reporte del director general del GATT, ronda multilateral de Tokio, Negociaciones Comerciales 62-63 (1979), en Jackson y otros, Legal Problems of International Economic Relations [Problemas Legales de las Relaciones Económicas Internacionales], tercera edición, West Publishing, 1995, pp. 538-538.

41Ver Organización Mundial de Comercio, Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio.

42Ver Organización Mundial de Comercio, Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio. Ver también, en general, ITC/ISO, 77 Export Quality Bulletin (diciembre 2005); OECD, Standards and Conformity Assessment in Trade: Minimising Barriers and Maximizing Benefits [Normas técnicas y procedimientos de evaluación de la conformidad: reduciendo barreras y maximizando beneficios], (noviembre 2005); OMC, A Handbook on the TBT Agreement [Un manual sobre el Acuerdo OTC], (marzo 2006); y UNIDO, Laboratory Accreditation in Developing Economies, working paper No. 2 [Acreditación de laboratorios en economías en desarrollo, documento de trabajo No. 2], (2003).

43El Acuerdo OTC incluye también "normas" y "procedimientos de evaluación de la conformidad". No obstante, ninguno de los participantes ha alegado que la medida objeto de litigio en esta diferencia sea una "norma" ni un "procedimiento de evaluación de la conformidad".

44Ver Organización Mundial de Comercio, Reporte del Órgano de Apelación, Caso de las CE -Sardinas, (WT/DS231/AB/R).

45Ver Röpke, Wilhelm, Economic Order and Internacional Law [Orden económico y derecho internacional], 86 Recueil de Tours, 203 (1954 II)

46Röpke, op. cit., p. 203

47Röpke, op. cit., p. 234.

48Ídem, p. 241.

49Ver Damrosch y Otros, International Law [Derecho internacional], 4ª ed., West Publ. , 2001, pp. 1092 y ss.

50Ver supra nota al pie 52.

51Organización Mundial de Comercio, Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio, preámbulo y artículo 2.2.

52Organización Mundial de Comercio, Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio, artículo 2.

53Organización Mundial de Comercio, Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio, preámbulo y artículo 2.

54Ver resoluciones 370, 432, 1190, 1191, 1192, 1193, y 1194 de 2001 del Ministerio de Desarrollo Económico, y Resolución 083 de 2003 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

55Ver, por ejemplo, Decreto 3466 de 1982, artículos 2, 6, 9, 11, 14, etc.

56Los ministerios facultados para la expedición de reglamentos técnicos son: el Ministerio de la Protección Social, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, El Ministerio de Trasporte, el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Otras entidades del orden local han expedido normas de producto. Ver Comunidad Andina de Naciones, decisiones 376 de 1995, 419 de 1997, 506 de 2001, 562 de 2003, así como los decretos (Col.) 2269 de 1993, 300 de 1995 y 1112 de 1996.

57Ver Kennedy, Duncan, Distributive and Paternalistic Motives in Contract and Tart Law, with Special Referente to Compulsory Terms and Unequal Barganing Power [Motivos paternalistas y distributivos en el derecho contractual y de responsabilidad civil, con referencia especial a las cláusulas obligatorias y a la desigualdad en la posición contractual], 41, Maryland L. Rev. 4, 1992.

BIBLIOGRAFÍA

Damrosch y otros, International Law, 4ª ed., West Publishing, St. Paul, EE.UU., 2001. [ Links ]

ITC/ISO, 77 Export Quality Bulletin , Ginebra, Suiza, diciembre de 2005. [ Links ]

Jackson y otros, Legal Problems of International Economic Relations, 3ª ed., West Publishing, St. Paul, EE.UU, 1995. [ Links ]

Kennedy, Duncan, "Distributive and Paternalistic Motives in Contract and Tart Law, with Special Referente to Compulsory Terms and Unequal Barganing", Maryland L. Rev, 1992, (41), p. 4. [ Links ]

Kennedy, Duncan, "Legal Formalism", en Smesler & Baltes (eds.), Enciclopedia de las Ciencias Sociales y del Comportamiento, 13, Elsevier, Nueva York, 2001, p. 8634, [ Links ]

López, Diego, Teoría impura del derecho, Legis, Bogotá, 2004. [ Links ]

Madriñán Rivera, Ramón, "¿Negociando acceso sin perder bienestar?: una introducción a los capítulos de comercio internacional sobre obstáculos técnicos al comercio", en: Rincón, Erick y otros (eds.), El tratado de libre comercio, la integración comercial y el derecho de los mercados, Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Bogotá, 2007. [ Links ]

Madriñán Rivera, Ramón, La transformación del derecho del consumidor (inédito, en el archivo del autor), 2005. OECD, Standards and Conformity Assessment in Trade: Minimising Barriers and Maximizing Benefits, Berlín, 2005. [ Links ]

OMC, A Handbook on the TBT, Ginebra, Suiza, 2006. [ Links ]

Röpke, Wilhelm, "Economic Order and Internacional Law", Recueil de Tours, 1954, 2 (86), p. 203. [ Links ]

Unger, Roberto M., Democracy Realized - the progressive alternative, Verso, Nueva York, 1998. [ Links ]

UNIDO, Laboratory Accreditation in Developing Economies, working paper No. 2, Ginebra, Suiza, 2003. [ Links ]

Wilhelmsson, Thomas, "Welfare State Expectations, Privatisation and Private Law", en From Dissonance to Sense: Welfare State Expectations, Privatisation and Private Law, Ashgate Publishing, Londres, 1999. [ Links ]