1. Introducción

Los últimos años han sido testigos del incremento inusitado que ha experimentado la migración femenina calificada en todo el mundo. Basta con señalar que entre 2000 y 2010 el stock de mujeres migrantes con un alto nivel de escolaridad dentro de los países de la OCDE creció en 85,3%, al pasar de 8,8 millones en 2000 a 16,3 millones en 2010, mientras que el de los hombres con ese mismo nivel formativo lo hizo en 66,2%, pasando de 9 millones en 2000 a 15 millones en 2010. América Latina y el Caribe es una de las regiones del mundo con una de las tasas de migración femenina calificada más altas, y entre los países que la conforman destaca el caso de México, cuyo principal destino de esta mano de obra calificada femenina es Estados Unidos de Norte América. Dicho flujo migratorio está conformado por mujeres mexicanas con diversos niveles de educación y especialización, entre las que se encuentran tanto estudiantes como científicas, académicas, trabajadoras ejecutivas, técnicas y profesionales asalariadas e independientes, empresarias, entre otras.

En un contexto de una creciente migración femenina calificada, cabe preguntarse ¿han logrado las mujeres mexicanas insertarse en el mercado laboral de profesionistas en Estados Unidos, y en qué condiciones laborales lo han hecho en comparación con los hombres y otras mujeres inmigrantes? Más específicamente, cabe cuestionarse ¿qué tan integradas o segregadas laboralmente están las mujeres mexicanas altamente calificadas en comparación con sus pares varones y otras mujeres nativas e inmigrantes también calificadas? A fin de dar una respuesta a tales interrogantes, el presente artículo ofrece un panorama general sobre la inserción laboral de las mujeres mexicanas calificadas en Estados Unidos en el que se destacan sus niveles de participación económica y grupos de ocupación principal. Asimismo, con la finalidad de profundizar en los procesos de integración socioeconómica, se da cuenta de los niveles de segregación ocupacional, los factores asociados a la probabilidad de insertarse en una ocupación calificada y de las brechas salariales según el origen nacional y sexo de los trabajadores.

Nuestra población de estudio son las mujeres mexicanas que tienen estudios de licenciatura o posgrado y que han vivido en Estados Unidos más de un año. Esta categoría incluye tanto profesionistas como estudiantes de posgrado que han optado por radicarse en ese país en los últimos años. El análisis se basa en datos recopilados por la Encuesta de la Comunidad Estadounidense (ACS, por sus siglas en inglés) de 2014, así como en información cualitativa recolectada a través de 11 entrevistas en profundidad realizadas entre enero y marzo de 2015 a mujeres mexicanas calificadas radicadas en Estados Unidos, cuyos relatos de vida sobre sus aspiraciones, vivencias y experiencias migratorias y laborales en Estados Unidos nos ayudan a sustentar, validar y complementar los resultados cuantitativos obtenidos con la ACS.

Se trata de un grupo de mujeres migrantes identificadas a través del método no aleatorio de la bola de nieve, pero tratando de representar diversas profesiones, estados de origen y destino de las migrantes. Se escogieron mujeres que se encuentran a principios y mediados de su carrera profesional, entre 27 y 51 años, con períodos de migración diferentes -entre 4 y 21 años de vivir en Estados Unidos-. Muchas de ellas tienen una historia de emigración previa, ya sea interna en México, o internacional por cuestiones de estudios o de trabajo en Estados Unidos. Pero para fines de esta investigación, consideramos los años que tenían viviendo en Estados Unidos a partir de la última llegada.

Las profesiones representadas son: una artista, cinco ingenieras (dos en química, una industrial, una en alimentos y una en bioquímica), tres pedagogas, una periodista y una psicóloga. Sus orígenes en México son diversos (tres del DF, tres de Puebla, y una de Chihuahua, Guadalajara, Oaxaca, Nuevo León y Sonora, respectivamente), por lo que se representan algunos de los principales estados expulsores de migrantes en el país. De igual forma, su distribución en Estados Unidos muestra algunos de los destinos más importantes de mexicanos en aquel país: tres en Nueva York, dos en Texas, una en cada uno de los siguientes lugares: Arizona, Dallas, Laredo, Mc. Allen, Missouri, Nevada, Miami y Washington. Una de las entrevistadas vive en dos ciudades: Miami y Nueva York.

Todas las entrevistadas realizaron sus estudios de licenciatura en México, todas tienen estudios de posgrado y especialización. Con excepción de una sola que entró directamente al doctorado, todas cursaron maestría, tres en México, seis en Estados Unidos y una en Inglaterra. Curiosamente, la que más acusa problemas de integración al mercado laboral no se tituló de la maestría en educación por la Universidad Pedagógica Nacional (UPN). En la muestra hubo dos investigadoras con doctorado y otra cursando un doctorado.

El artículo está estructurado en dos partes. La primera describe las tendencias de la feminización de la migración mexicana calificada a Estados Unidos, mientras que la segunda analiza las características de la inserción laboral de las mujeres mexicanas calificadas en el mercado laboral de profesionistas en Estados Unidos, tomando en cuenta seis parámetros: a) tasas de ocupación y desocupación; b) inserción ocupacional; c) ocupaciones de predominio femenino; d) segregación ocupacional; e) determinantes del empleo en una actividad calificada; f) ingresos laborales.

2. Tendencias de la feminización de la migración mexicana calificada a Estados Unidos

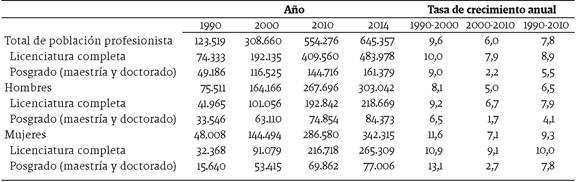

Durante la última década del siglo XX y primera del actual milenio, la migración de mujeres mexicanas altamente calificadas a Estados Unidos experimentó un significativo crecimiento. Las estadísticas estadounidenses revelan que el número de mexicanas de 20 años o más con estudios de licenciatura concluida y/o posgrado se triplicó al pasar de 48 mil a 144 mil personas entre 1990 y 2000. En dicho periodo, estas profesionistas mexicanas registraron una tasa de crecimiento anual de 11,6%, la cual fue superior a la registrada por sus pares varones (8,1%), cuya cifra pasó de 75 mil a 164 mil personas. Al desglosar estas cifras por nivel educativo se observa que las mujeres que contaban con estudios de posgrado, es decir, con una maestría o doctorado, crecieron a una tasa media anual de 13,1%, mientras que aquellas que solamente tenían una licenciatura terminada lo hicieron a una tasa de crecimiento de 10,9%. En ambos casos, el crecimiento fue mayor que entre los hombres con dichos grados académicos (9,2% y 6,5%).

En la siguiente década (2000-2010), las mujeres profesionistas mexicanas mantuvieron su supremacía sobre los hombres, pues su número se acrecentó a 286 mil personas en 2010, cifra ligeramente mayor a la de los hombres, quienes alcanzaron la suma de 267 mil. No obstante, cabe destacar que tanto las mujeres como los hombres profesionistas mexicanos radicados en Estados Unidos crecieron a una tasa media anual inferior a la registrada en el decenio anterior (7,1% y 5,0%). Las mujeres y hombres con estudios de licenciatura terminada crecieron a una tasa de 9,1% y 6,7%, y los que contaban con un posgrado lo hicieron en 2,7% y 1,7%, respectivamente. Tal descenso podría ser un resultado de la crisis económica de 2008, la cual tuvo su epicentro en Estados Unidos. En la actualidad, la migración femenina calificada sigue manteniendo un mayor ritmo de crecimiento que la masculina. Basta señalar que en el 2014, el total de profesionistas mexicanas radicadas en Estados Unidos ascendió a 342 mil, cifra mayor que el total de hombres, que fue de 303 mil en ese año (Cuadro 1).

Cuadro 1 Población mexicana calificada de 20 años o más residente en Estados Unidos, por sexo según nivel educativo: 1990, 2000, 2010 y 2014

Fuente: Elaboración propia con base en U.S. Bureau of Census. Dataferret. Percent Samples 1990 y 2000; e IPUMS: American Community Survey (ACS) de 2010 y 2014.

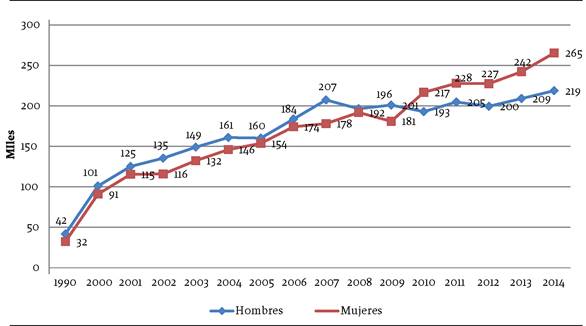

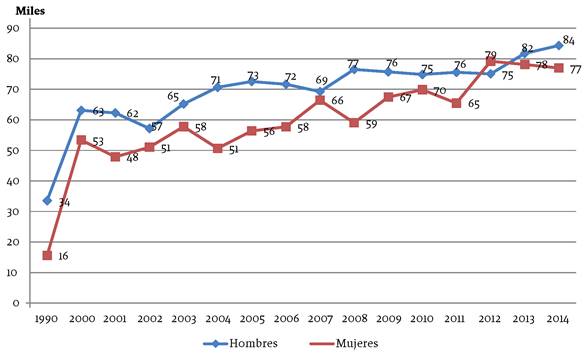

En la Gráfica 1 y la Gráfica 2 se puede observar con mayor claridad el acelerado crecimiento que experimentó la migración de mujeres mexicanas calificadas a Estados Unidos por nivel educativo y en perspectiva comparada con los hombres. En la Gráfica 1 se aprecia cómo, después de 2010, la migración de mujeres con estudios de licenciatura supera a la de los hombres con similar nivel de estudio, y en la Gráfica 2 se exhibe como después de esa fecha, la migración de mujeres con estudios de posgrado presentan un constante y sostenido crecimiento, aunque en algunos años su volumen es ligeramente menor que el de los hombres.

Fuente: Elaboración de los autores con base en U.S. Bureau of Census. Dataferret. Percent Samples 1990 y 2000; e IPUMS: American Community Survey (ACS) de 2001-2014

Gráfica 1 Población mexicana de 20 años o más residente en Estados Unidos con estudios de licenciatura, por sexo: 1990, 2000-2014

Fuente: Elaboración de los autores con base en U.S. Bureau of Census. Dataferret. Percent Samples 1990 y 2000; e IPUMS: American Community Survey (ACS) de 2001-2014

Gráfica 2 Población mexicana de 20 años o más residente en Estados Unidos con estudios de posgrado (maestría y/o doctorado) por sexo: 1990, 2000-2014

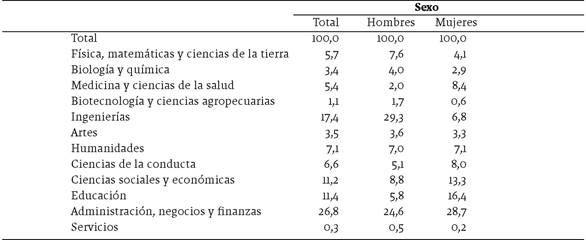

En términos generales, la comunidad de mujeres mexicanas altamente calificadas en Estados Unidos está compuesta por profesionistas con diversos niveles de calificación y formadas en distintos campos del conocimiento, entre las cuales predominan perfiles orientados a la administración, finanzas y negocios, la educación, las ciencias sociales y económicas, y la salud. En tanto que entre los hombres, sobresalen los ingenieros y los especialistas en administración, negocios y finanzas (Cuadro 2).

Cuadro 2 Población mexicana calificada de 20 años o más residente en Estados Unidos por sexo, según campo de formación académica, 2014

Fuente: Estimaciones propias con base en IPUMS: American Community Survey (ACS) de 2014.

Estas diferencias en el perfil formativo entre mujeres y hombres mexicanos son, en gran medida, un reflejo de las políticas de reclutamiento de mano de obra calificada implementadas por el gobierno estadounidense en los últimos años, como se destaca más adelante. Couton (2002) señala que los países desarrollados reclutores de recursos humanos especialistas en ciencias, tecnologías de la información, ingenierías y matemáticas han favorecido la migración masculina altamente calificada. Mientras que en aquellos países donde existe una mayor demanda por profesionales en el cuidado y atención a la salud, la educación y otros servicios personales han incentivado la migración femenina calificada (Yeates, 2004).

No obstante cada vez son más las mujeres que se suman a los flujos migratorios conformados mayoritariamente por varones. Ello se hace evidente en el perfil educativo de las mujeres mexicanas altamente calificadas residentes en Estados Unidos que fueron entrevistadas para esta investigación. Entre las cuales cinco eran ingenieras (dos en química, una industrial, una en alimentos y una en bioquímica), tres pedagogas, una periodista, una psicóloga y una artista.

El inusitado crecimiento de la migración de mujeres mexicanas calificadas a Estados Unidos observado en los últimos años tiene su correlato con una diversidad de factores demográficos, económicos, políticos y sociales entre los que se encuentran la búsqueda de trabajo, mejores condiciones laborales y oportunidades de desarrollo profesional, las diferencias salariales y la brecha en el desarrollo científico y tecnológico entre México y Estados Unidos, así como la cercanía geográfica entre ambos países (Ávila, 2015; Tigau, 2013).

Este racimo de motivos se hace presente en los relatos de vida de las once mujeres mexicanas calificadas entrevistadas. De ellas, cinco mencionaron haberse quedado en ese país después de haber concluido sus estudios de licenciatura y/o posgrado, así como por razones de matrimonio, y las seis restantes mencionaron haber planeado su emigración a Estados Unidos para ir en busca de mejores oportunidades de trabajo, de vida y desarrollo profesional. Entre estas últimas, destaca el caso de una ingeniera química nativa del estado de Puebla quien comenzó a viajar los fines de semana para certificarse como maestra de matemáticas. Una vez que obtuvo dicha certificación convenció a su esposo para irse a vivir permanentemente a Estados Unidos. Señaló que la razón más fuerte para tomar dicha decisión fue la búsqueda de una mejoría en la calidad de vida, que incluye mayor seguridad y más tiempo junto a la familia, aparte de una mejoría laboral, no en términos salariales sino en calidad.

Me vine yo primero porque aquí para poder dar clases hay que certificarse como maestro, entonces te piden un título universitario y haces un curso de pedagogía aquí y entonces ya te puedes certificar como maestro. Me llevó alrededor de un año, en el cual yo estuve yendo y viniendo todavía teniendo trabajo en México. Eran los fines de semana; entonces yo me venía para Estados Unidos, casi un fin de semana al mes, venía dos, tres días me quedaba en casa de mi amiga, tomaba las clases regresaba y así. Doy clases de matemáticas a nivel high school. Este año acabo de terminar una maestría en línea en el verano, cuando tengo más tiempo de estudiar. La hice en educación porque me quería certificar como directora. Tomé la maestría y el curso para directora al mismo tiempo. Ahorita ya tengo mi certificación, entonces podría ocupar un puesto de director asistente que es por donde uno empieza. Sin embargo aún no puedo por cuestiones de la residencia. Estoy en una buena escuela de un nivel académico bueno; sí estoy contenta con vivir bien. Digo de acuerdo a como funciona esta sociedad, porque nosotros en Puebla tenemos casa propia y no le debíamos nada a nadie, ni el coche, ni nada porque… pues así nos educaron a nosotros, tienes dinero, compra si no tienes pues no compras. Entonces nosotros no estamos acostumbrados a los créditos. Tenemos la casa en Puebla todavía, pero esta casa donde vivimos en Estados Unidos la estamos pagando todavía. La seguridad es un punto importante, aquí la calidad de vida es diferente, en cuestión de trabajo trabajamos igual, o sea trabajamos duro, nos gusta trabajar bien. No le tenemos miedo al trabajo, pues vamos a trabajar bien aquí o allá, ese no es el problema. Aquí es mejor remunerado y la calidad de vida es mejor, o sea los servicios sirven, andas mejor en la calle. (Comunicación personal con una ingeniera química industrial, McAllen, Texas, 2 de febrero de 2015).

Otro caso de migración por cuestiones laborales es el de una artista visual, quien a pesar de no poder viajar a México debido a su condición de indocumentada, está contenta con su situación laboral en Estados Unidos, pues trabaja dando clases de español. Al respecto ella comentó:

¿Por qué decidí quedarme? Porque me gustó mucho, es un lugar muy libre, donde la gente trata de entenderte independientemente de que no hables el mismo idioma. También tenía ganas de salir de Monterrey, sentía que no había mucho respeto por el trabajo que uno hacía, incluyendo el de maestro, porque es obvio que los artistas no vamos a sobrevivir del arte, tenemos que dar cátedra. Entonces sentía que estaba un poco… como se dice… me habían puesto en una situación en la que para mí ya no había más oportunidades, entonces ya no iba a pasar otra cosa. Creo que hay un favoritismo por parte de otros niveles de artistas y sentía que ya no iba a avanzar más y dije “voy a probar suerte”. Las ventajas de vivir en Estados Unidos sobre México son en mi caso la posibilidad de crear, de comunicarme, de expresarme y se me hace muy interesante el hecho de que tengo muchas personas… clientes de diferentes nacionalidades, diferentes culturas, gente distinta a mí, pero existe esa conexión y eso me da la posibilidad de seguir creando. En cambio allá en México, siento que no tendría esa diversidad. (Comunicación personal con una profesora de español y artista, New York, 31 de enero de 2015).

Cabe señalar que en dicho proceso también influyen otros factores como la reunificación familiar, la cual se da principalmente con el esposo, quien en muchos casos es el que inicia el proceso migratorio. Kofman (2012) señala que en muchos países de llegada las mujeres calificadas no son incluidas en las estadísticas migratorias debido a que no son consideradas como migrantes calificadas porque emigran por motivos de reunificación familiar o como dependientes económicas de sus esposos, lo cual contribuye a invisibilizar el protagonismo de las mujeres en este tipo de migraciones. Al respecto, Docquier, Lowell y Marfouk (2009) destacan que, en 2004, 26,8% de las mujeres que recibieron visas basadas en empleo en Estados Unidos eran portadoras de visas principales, mientras que 34,7% de los hombres que recibieron dichos visados eran dependientes económicos. Con base en estas estadísticas, los autores señalan que aunque a través de los programas de reunificación familiar se admite a muchas mujeres en los países de destino, no pueden ser consideradas exclusivamente como migrantes de compañía, sino como una población con altas posibilidades de insertarse en el mercado laboral.

La oferta de becas para realizar estudios de licenciatura y posgrado o estancias de investigación es otro de los factores que ha influido en la migración de mujeres mexicanas a Estados Unidos. Sobre este punto Martínez (2008) menciona que a través del otorgamiento de becas algunos países desarrollados como Estados Unidos se han orientado deliberadamente a reclutar a estudiantes extranjeros, puesto que el mecanismo de formación constituye un excelente criterio de selección de los mejores estudiantes. De ahí que la movilidad internacional por motivos de estudio sea considerada como la antesala de la migración femenina calificada. De acuerdo con los datos del Instituto de Estadística de la Organización de Naciones Unidas para la Educación y la Cultura (UNESCO) sobre la movilidad de estudiantes de tercer y cuarto nivel, se estima que entre 2005 y 2010 Estados Unidos recibió 20% de los estudiantes internacionales de tercer y cuarto nivel. Le siguen en importancia Reino Unido (10,9%), Australia (7,9%), Francia (7,2%) y Alemania (5,6%). Estos países conjuntamente con Estados Unidos concentran un poco más de 50% de este flujo migratorio; es decir, uno de cada dos estudiantes internacionales se dirige a alguno de estos países (Bermúdez, 2015).

La flexibilización de las políticas migratorias estadounidenses también debe resaltarse como uno de los factores que ha facilitado la llegada y retención de mujeres mexicanas altamente calificadas a Estados Unidos (Pellegrino y Martínez, 2001; Saxenian 2007; Fiori y Koolhaas 2012; Ávila, 2015; Lozano-Ascencio y Ramírez-García, 2015b). Así, por ejemplo, en los últimos años, el gobierno norteamericano ha ampliado sus programas de visas H1B, H1B1 y TN para contratar temporalmente a profesionistas extranjeros para cubrir los puestos de trabajo en los sectores de rápida expansión, ocupaciones relacionadas con las ciencias y las ingenierías, que requieren varios años de formación (Bermúdez, 2010; Cruz-Piñeiro y Ruiz-Ochoa, 2010; Aragonés y Salgado, 2014). El caso más reciente es la Acción Ejecutiva sobre Inmigración, propuesta por el Presidente de Estados Unidos Barack Obama, la cual incluye, entre otras medidas: a) proporcionar una autorización de trabajo a trabajadores altamente calificados que se encuentran en espera de la concesión de residencia legal, b) mejorar las opciones para empresarios extranjeros y c) capacitar y ampliar las oportunidades laborales para los profesionistas formados en áreas de las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM -science, technology, engineering, mathematics-) que se hayan graduado en universidades estadounidenses (Lozano-Ascencio y Ramírez-García, 2015a).

Este conjunto de factores ha dado pie a la conformación de una oferta de profesionistas y personal femenino altamente calificado en Estados Unidos que responde a una demanda permanente por parte de empresas, instituciones e institutos de investigación y universidades estadounidenses; la cual se explica, en parte, por problemas estructurales internos, entre los que destacan los demográficos y educativos, que se han convertido en un obstáculo para obtener en tiempo y forma las cantidades necesarias de recursos humanos altamente calificados y especializados en determinados campos del conocimiento (Aragonés y Salgado, 2014). En este contexto, algo que debe ser analizado son las condiciones en que se incorporan estas mujeres al mercado laboral estadounidense, y si existen diferencias con sus pares hombres, las mujeres nativas y otras inmigrantes con similares credenciales educativas.

3. Características de la inserción laboral de las mujeres mexicanas calificadas en el mercado laboral de profesionistas en Estados Unidos

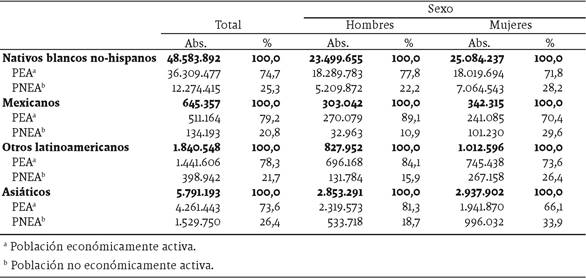

Los datos de la ACS de 2014 muestran que, como en la generalidad de la corriente migratoria mexicana a ese país, entre los profesionistas predomina la población económicamente activa (PEA). Según dicha fuente, en ese año, la tasa de participación económica de las mujeres mexicanas calificadas fue de 70,4%, la cual es muy similar a la de las nativas blancas no hispanas (71,8%), superior que la de las asiáticas (66,1%), y solamente inferior a la reportada por otras mujeres latinoamericanas (73,6%). No obstante, cuando se comparan estos valores con los que registra la población masculina se constata que los hombres mexicanos presentan una tasa de actividad económica más alta que sus connacionales mujeres (89,1%), la cual es incluso más alta que entre los varones nativos y otros inmigrantes procedentes de otros países latinoamericanos y asiáticos.

En consecuencia, la tasa de inactividad económica entre las mujeres mexicanas asciende a 29,6%, lo que indica que pese a su alto nivel educativo casi tres de cada diez mexicanas no trabajan, posiblemente debido a que se dedican a los quehaceres del hogar, pues como se ha documentado en las investigaciones sobre trabajo femenino, en muchos casos el rol tradicional que responsabiliza del cuidado del hogar a las mujeres se superpone a la rentabilización de su nivel educativo en el mercado laboral estadounidense (Ramírez-García, 2009). Por ejemplo, Caicedo (2012) en un estudio realizado sobre la inserción laboral de las mujeres mexicanas inmigrantes en Estados Unidos comprueba la menor participación laboral de las mujeres casadas y con hijos menores de 18 años en comparación con las no unidas o nunca unidas y aquellas sin hijos menores de edad. En el caso de las mujeres asiáticas, además de lo anteriormente señalado, la alta tasa de inactividad podría explicarse por las características demográficas, así como a las costumbres y tradiciones de ese grupo poblacional (Cuadro 3).

Cuadro 3 Población calificada de 20 años o más residente en Estados Unidos, por condición de actividad económica, según sexo y lugar de origen, 2014

Fuente: Estimaciones propias con base en IPUMS: American Community Survey (ACS) de 2014.

a) Niveles ocupación y desocupación

Acorde con los altos niveles de participación económica anunciados, los datos de la ACS muestran una alta inserción laboral y bajo desempleo entre la población femenina calificada. El porcentaje de ocupación de las mujeres mexicanas económicamente activas con educación superior fue de 93,4% en 2014, esto es, casi cien por ciento de las que buscaron un empleo en el mercado laboral estadounidense tuvieron éxito. Esta característica se extiende a la generalidad de las mujeres y hombres nativos e inmigrantes. De hecho, la brecha en los porcentajes de ocupación y desempleo en hombres y mujeres es relativamente corta en los distintos grupos nacionales. En el caso específico de los profesionistas mexicanos, el nivel de desempleo es de 6,6% para las mujeres y de 3,6% para los hombres, una diferencia de tres puntos porcentuales. Una situación muy parecida se presenta entre los migrantes procedentes de otros países de América Latina y Asia. Entre los nativos blancos no hispanos la brecha prácticamente es inexistente (Cuadro 4).

Cuadro 4 Población calificada de 20 años o más residente en Estados Unidos por condición de ocupación, según sexo y lugar de origen, 2014

Fuente: Estimaciones propias con base en IPUMS: American Community Survey (ACS) de 2014.

Estos datos indicarían, hasta cierto punto, una menor inequidad de género en el acceso al empleo en el mercado laboral estadounidense entre los profesionistas mexicanos. Además, las brechas en los niveles de ocupación y desempleo entre hombres y mujeres son menores que las prevalecientes en México. Así lo perciben algunas de las mujeres entrevistadas al comparar su situación laboral en México y en Estados Unidos, pues en sus relatos de vida reportan menos diferencias de género, tanto en las relaciones familiares como laborales. Para ellas la diferencia ya no solo es entre hombres y mujeres, como algunas lo habían experimentado cuando vivían en México, sino entre mujeres calificadas -mujeres “preparadas” y bilingües- y aquellas que no tuvieron acceso a esa educación.

Creo que es un poco mejor aquí, yo creo que los roles de quién cuida a los hijos, quién trabaja están más equilibrados en Estados Unidos que en México. (Comunicación personal con una pedagoga, funcionaria del BM, Washington, 6 de marzo de 2015).

Sin embargo no podemos basarnos únicamente en este indicador para hablar de una posible equidad de género en el acceso al empleo en Estados Unidos. Es posible que las mujeres mexicanas calificadas estén accediendo a puestos de trabajo de menor jerarquía, escasas retribuciones salariales y con menores prestaciones laborales que los hombres, e incluso que otras mujeres nativas e inmigrantes. Sassen (2014) señala que la globalización ha generado una alta demanda de profesionistas inmigrantes para desempeñar algunas de las funciones y trabajos claves para el manejo y la coordinación de los procesos económicos de las ciudades globales. A su vez, tanto las empresas inmersas en dichos procesos como el estilo de vida de sus recursos humanos altamente calificados han generado una demanda de trabajadores para desarrollar diversas actividades en sectores económicos estratégicos.

Tal incorporación acontece de forma directa mediante la demanda de trabajadores, principalmente oficinistas y trabajadores de cuello azul de bajos salarios, como personal de intendencia y mantenimiento. Asimismo, la incorporación ocurre con las prácticas de consumo de los profesionistas tanto en el trabajo como en sus hogares, las cuales generan una demanda de trabajadores en restaurantes caros y en las tiendas de prestigio, así como empleadas domésticas y niñeras. De este modo un gran número de mujeres inmigrantes calificadas y no calificadas se incorporan a los sectores líderes de la economía global, pero lo hacen para desarrollar trabajos socialmente asignados al sexo femenino y, en muchos casos, en condiciones que las vuelven invisibles. Para Sassen (2014) esta carencia de visibilidad ha sido el detonante de gran parte de las dificultades que existen para entender el papel que desempeñan las mujeres en el proceso de desarrollo en general, así como en las sociedades de llegada, situación que aún es un problema en la actualidad.

Por otra parte, las altas tasas de ocupación y, por ende, bajo desempleo que presenta la población nativa blanca no hispana en comparación con los trabajadores mexicanos y otros inmigrantes con similares credenciales educativas permiten suponer que los rasgos de género, raza y nacionalidad desempeñan un papel importante en la participación de las mujeres calificadas en el mercado de trabajo estadounidense. Si bien la educación es un factor que impacta positivamente en la participación laboral de las mujeres, no todas las mujeres de distintos sectores sociales y lugares de procedencia tienen iguales oportunidades de emplearse en el mercado de trabajo. En este contexto, algunos teóricos como Piore (1979), Bauder (2003) y Castells (1975) señalan que estos elementos son importantes de considerar en el análisis de la inserción laboral de los inmigrantes calificados en las sociedades de llegada, dado que la movilidad internacional del trabajo se encuentra articulada a la segmentación internacional del trabajo. Desde esta óptica se ha señalado, por ejemplo, que existe discriminación en el mercado de trabajo hacia las mujeres, y que los empleadores están dispuestos a pagar mejores salarios a los hombres, aunque los niveles educativos entre hombres y mujeres sean iguales (Becker, 1964).

b) Inserción ocupacional

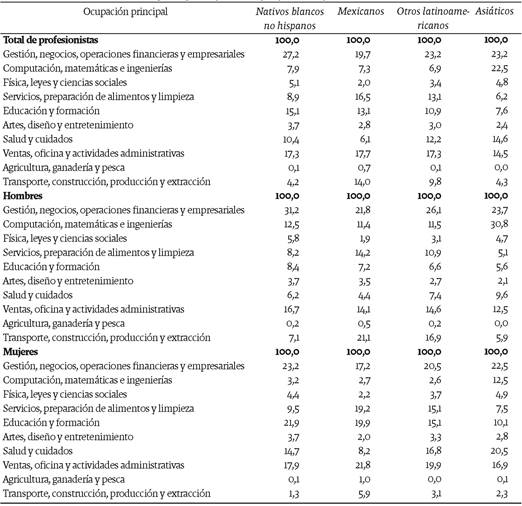

En lo que concierne al perfil laboral de los profesionistas mexicanos radicados en Estados Unidos, los datos del Cuadro 5 muestran que las mujeres se emplean principalmente en las ventas, actividades de oficina y administración (21,8%), la educación y formación docente (19,9%), y en los servicios personales y sociales, que incluyen ocupaciones vinculadas con la preparación de alimentos y limpieza de edificios y oficinas. Mientras que los hombres lo hacen mayormente en ocupaciones de gestión, negocios, operaciones financieras y empresariales (21,8%), el transporte, construcción, producción y extracción (21,1%), y en los servicios personales y sociales, así como en la preparación de alimentos y limpieza y mantenimiento de edificios y oficinas (14,2%), aunque en menor medida que las mujeres.

Los datos del Cuadro 5 también muestran algunas diferencias en el perfil laboral de las profesionistas mexicanas con respecto al de la población femenina nativa blanca no hispana y el de otras mujeres inmigrantes. Una de ellas, y quizás la más importante de destacar, es la menor participación de las profesionistas mexicanas en ocupaciones denominadas como de cuello blanco: gestión, negocios, y operaciones financieras y empresariales. Otra es que la proporción de mujeres mexicanas que labora en el sector salud y cuidados de atención es significativamente menor en comparación con otras mujeres profesionistas, especialmente con las asiáticas, entre las cuales 20,5% participan en este campo de trabajo.

Cuadro 5 Población calificada de 20 años o más residente en Estados Unidos, por tipo de ocupación principal, según sexo y lugar de origen, 2014

Fuente: Estimaciones propias con base en IPUMS: American Community Survey (ACS) de 2014.

Esta diferencia podría explicarse por la migración de enfermeras asiáticas a Estados Unidos debido a la existencia de una alta demanda de esta mano de obra calificada en hospitales, asilos, casas de día, centros diurnos y hogares particulares, producto del acelerado proceso de envejecimiento poblacional por el que atraviesa ese país. De hecho, cabe destacar que Filipinas cuenta con un programa de formación de enfermeras para abastecer al mercado mundial, y cuyo principal receptor o benefactor es Estados Unidos. Ello podría deberse a que los programas educativos de enfermería en Filipinas están certificados a escala internacional y la experiencia ha demostrado que las enfermeras filipinas son muy competentes en su trabajo (Durand, 2010).

En México, la migración de enfermeras a Estados Unidos es aún incipiente. Ello a pesar de que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) contempla entre sus acuerdos el intercambio de profesionales entre países. Además de que actualmente existen programas especiales para reclutar a estos profesionales de la salud. Por ejemplo, a mediados de 2003, la Secretaría del Trabajo y Previsión social (STPS) convino con la empresa estadounidense MDS Global Medical Staffing para capacitar enfermeras mexicanas, a fin de cubrir la demanda que existe en los hospitales de algunas ciudades norteamericanas. No obstante este tipo de programas de reclutamiento no ha tenido mucho éxito, pues para poder ser contratadas en Estados Unidos las enfermeras mexicanas deben acreditar varios exámenes ante el departamento de salud de ese país, tener un buen manejo del inglés en aspectos técnicos relacionados con la medicina, y conocer el funcionamiento de los hospitales estadounidenses, los cuales son factores que en muchos casos actúan como inhibidores de la migración de recursos humanos altamente calificados3.

Sobre este punto, Lozano-Ascencio, Gandini y Ramírez-García (2015), a partir de un análisis estadístico multivariado, demuestran que los inmigrantes mexicanos con estudios de posgrado que tienen un bajo dominio del idioma inglés tienen menos probabilidades de insertarse en una ocupación altamente calificada en Estados Unidos. De ahí que en el análisis de la migración laboral femenina altamente calificada, además del género, origen nacional y nivel educativo, es necesario considerar otros aspectos del capital humano y social de las personas, como el manejo del idioma del país receptor y las redes sociales y profesionales, por mencionar algunos.

c) Las ocupaciones calificadas de predominio femenino

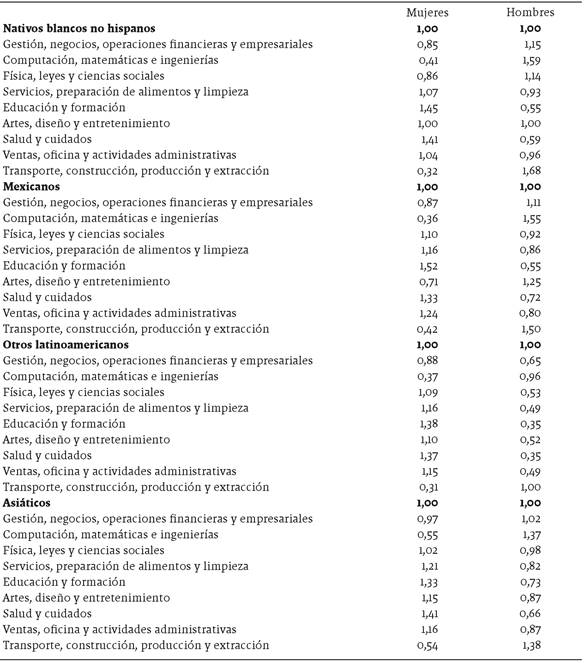

Los datos hasta aquí expuestos revelan la existencia de una inserción diferencial por sexo en el mercado laboral estadounidense, donde las mujeres se concentran en ocupaciones “asignadas” a su género; es decir, en ocupaciones que tradicionalmente han sido desempeñadas por mujeres. A fin de verificar esta hipótesis e identificar aquellas ocupaciones donde las mujeres mexicanas calificadas están mayor o menormente representadas en la pirámide ocupacional se estimó el índice de representación (IR) de Anker (1997). El IR en la i-ésima ocupación, se define como el porcentaje de mujeres en la i-ésima ocupación dividido por el porcentaje de mujeres en el empleo total; es decir (% de mujeres en la ocupación i entre % de mujeres en el empleo total). Este indicador toma valores mayores y menores a 1 en cada grupo ocupacional. De tal forma que si se obtiene un valor mayor que 1, entonces se dice que las mujeres están sobrerrepresentadas en esa ocupación, en el sentido de que su participación en esa ocupación supera la participación media de las mujeres en el empleo total de la economía. Por el contrario, si se obtiene un valor menor que 1, entonces se dice que las mujeres están subrepresentadas en ella.

Los resultados obtenidos indican que las profesionistas mexicanas están sobrerpresentadas en ocupaciones vinculadas con la educación y formación profesional (1,52), salud y cuidados (1,33), ventas, oficinas y administración (1,24), servicios sociales y personales, que incluye la venta y preparación de alimentos, limpieza de edificios y oficinas (1,16) y en la física y las ciencias sociales (1,10). De acuerdo con estos resultados sus congéneres varones estarían representados en cuatro tipos de ocupaciones: computación, matemáticas e ingenierías (1,55), transporte, construcción, producción y extracción (1,50), arte, diseño y entretenimiento (1,25), y gestión, negocios y operaciones financieras y empresariales (1,11), lo que confirma la existencia de diferenciación de género en la inserción laboral de los migrantes mexicanos calificados, aun cuando se cuente con similares credenciales educativas (Cuadro 6).

Cuadro 6 Índice de representación de la población calificada de 20 años o más residente en Estados Unidos, por tipo de ocupación, según sexo y lugar de origen, 2014

Fuente: Estimaciones propias con base en IPUMS: American Community Survey (ACS) de 2014.

Estos resultados son consistentes con los encontrados en la investigación cualitativa. Sobre este punto una de nuestras entrevistadas comentó:

En el campo de la terapia del lenguaje, simplemente no hay hombres. Cuando yo estuve en la universidad tenía solo dos compañeros. Es un campo que tradicionalmente es dominado por mujeres, ya que los hombres se van más a terapia ocupacional y a terapia física. Los casos que conozco que terminan siendo terapistas de speech son más bien porque ellos tuvieron impedimentos, por ejemplo tartamudean, y a la larga terminan siendo contribuidores a la sociedad en ese sentido. Hay más mujeres que son jefes, yo nunca he tenido un jefe hombre, excepto por el director de la carrera. (Comunicación personal con una terapeuta del habla y deglución, Dallas, TX, 29 de enero de 2015).

Al comparar los índices de representatividad de las profesionistas mexicanas con los estimados para la población nativa blanca no hispana y otros inmigrantes se observa que el patrón ocupacional es muy parecido, lo cual indica la existencia de un mercado laboral claramente segmentado por género con ligeros matices por lugar de procedencia. Este índice también ha sido utilizado por Anker (1997) para clasificar las ocupaciones en “femeninas” (o feminizadas), masculinas e integradas en términos de género. Para este autor, las ocupaciones femeninas y masculinas son aquellas en las que el índice de representación de las mujeres y de los hombres, respectivamente, es mayor a 1,25; y las ocupaciones integradas en términos de género son aquellas en las que la representación de las mujeres/hombres está comprendida entre 1 y 1,25.

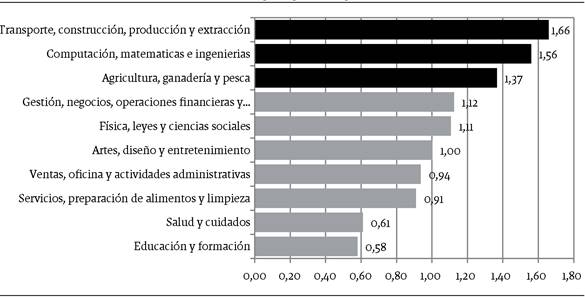

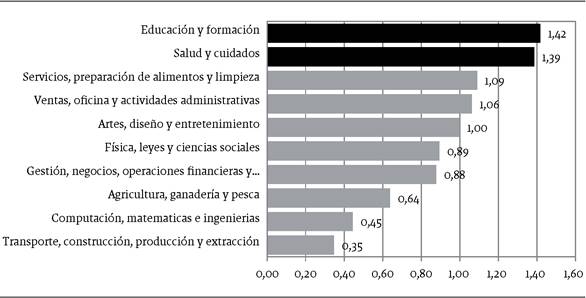

La Gráfica 3 y la Gráfica 4 presentan el índice de representatividad de la población femenina y masculina calificada empleada en Estados Unidos. En la número 3 se puede observar que entre las ocupaciones feminizadas se encuentran las relacionadas con la educación y la formación profesional, así como la salud y cuidados. La Gráfica 4 muestra que entre las ocupaciones más masculinizadas se encuentran las concernidas al transporte, construcción, producción y extracción; computación, matemáticas e ingenierías; agricultura, ganadería y pesca. Mientras que entre las ocupaciones integrales en términos de género se encuentran las de gestión, negocios, operaciones financieras y empresariales; física, leyes y ciencias sociales; artes, diseño y entretenimiento; ventas, oficina y actividades administrativas; y servicios personales y sociales, los cuales incluyen la preparación de alimentos y limpieza de edificios y oficinas, que son ocupaciones en las cuales se inserta laboralmente gran cantidad de trabajadores mexicanos radicados en Estados Unidos.

Fuente: Estimaciones propias con base en IPUMS: American Community Survey (ACS) de 2014

Gráfica 3 Índice de representación de la población femenina calificada de 20 años o más residente en Estados Unidos, por tipo de ocupación, 2014

d) Nivel de calificación de la ocupación

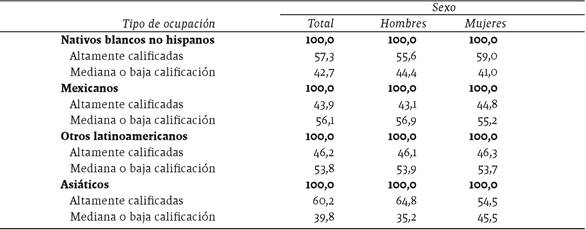

Ahora bien, cabe preguntarse: ¿cuál es el nivel de calificación de la ocupación que desempeñan los profesionistas en el mercado laboral estadounidense? Una forma de dar respuesta a esta interrogante es a través de la tipología empleada por Hernández, Solís y Stefanovich (2013, p. 176), quienes agrupan las ocupaciones según su nivel de “profesionalismo” para su desempeño laboral, estableciendo así tres categorías: 1) ocupaciones altamente profesionalizadas, en cuyo desempeño más del 50% de sus ocupados son profesionistas; 2) ocupaciones medianamente profesionalizadas, en las que entre 10% y 49,9% de sus ocupados ha concluido sus estudios (licenciatura y posgrado), y 3) ocupaciones escasamente profesionalizadas, aquellas en las que menos de 10% de sus ocupados ha concluido sus estudios universitarios y posgrado. Los resultados obtenidos indican que los profesionistas mexicanos presentan menor participación en ocupaciones calificadas, pues solamente 43,9% de los licenciados y posgraduados se emplea en una ocupación altamente calificada, y el restante 56,1%, es decir, más de la mitad lo hace en actividades de mediana o baja calificación. Al analizar la distribución ocupacional por sexo, se tiene que el porcentaje de especialistas mexicanas que se emplea en una ocupación calificada es ligeramente mayor que en los hombres (44,8% versus 43,1%).

Estos datos estarían validando los resultados reportados por Lozano-Ascencio y Ramírez-García (2015b), quienes indican que las mujeres mexicanas ostentan mayores probabilidades de desempeñar un trabajo que vaya acorde con sus credenciales educativas y campo de conocimiento en Estados Unidos que en México, lo cual podría ser un incentivo para migración femenina mexicana calificada. Situación que es reconocida y expresada en las narrativas de las mexicanas entrevistadas para esta investigación.

La situación de la mujer en Estados Unidos es mejor que en México. Hay más oportunidades de inclusión, de educación, de becas, de clubes, de servicios, de todo. Cuando llega alguien que puede acomodarse y entenderse entre gente de tez blanca y educada se abren puertas… (Comunicación personal con una ingeniera industrial, Phoenix, 31 de enero de 2015).

Sin embargo cabe mencionar que más de la mitad de las mujeres y hombres mexicanos se emplea en una actividad de mediana o baja calificación. Situación que algunos autores han denominado deskilling (Wood, 1981), para referirse a la pérdida de acceso a las ocupaciones que los profesionistas tenían en sus lugares de origen, o como job devaluation y downgrading occupational (mobility), en la medida en que dicha descualificación también es explicada como una forma de devaluación o no reconocimiento de las credenciales educativas y una pérdida de estatus ocupacional y social o, en otras palabras, una degradación ocupacional (Salami y Nelson, 2014). O bien como un “abuso de cerebros” (brain abuse), como lo llama Bauder (2003), ya que se trata de ocupaciones que no demandan de los conocimientos adquiridos por las personas durante la formación profesional o experiencia laboral (véase Lozano-Ascencio, Gandini y Ramírez-García, 2015).

De hecho, al comparar la situación laboral de las profesionistas mexicanas con la de otras mujeres con similares credenciales educativas se constata que ostentan el porcentaje más bajo en ocupaciones altamente calificadas. En cambio, como era de esperarse, el porcentaje más alto en este tipo de ocupaciones lo exhiben las nativas blancas no hispanas (59%), cuya brecha con sus pares varones es muy corta. Seguidas por las asiáticas (54,5%) y después por las procedentes de otros países de América Latina y el Caribe (46,3%) (Cuadro 7).

Cuadro 7 Población calificada de 20 años o más residente en Estados Unidos, por nivel de calificación de la ocupación, según sexo y lugar de origen, 2014

Fuente: Estimaciones propias con base en IPUMS: American Community Survey (ACS) de 2014.

A su vez, estos datos ponen en evidencia que la demanda de recursos humanos altamente calificados en Estados Unidos está contribuyendo a la polarización de la fuerza de trabajo inmigrante y a la concentración de hombres y mujeres en ocupaciones diferentes según distinto origen nacional.

En Estados Unidos sigue habiendo mucha discriminación, pienso, y es más obvia en las esferas altas, en las jerarquías, en la administración. En la ciencia también, pero estoy en un lugar donde tratan de balancear bastante y aun así de 50 jefes solamente hay diez o menos mujeres. (Comunicación personal con una ingeniera bioquímica, Nueva York, 6 de febrero de 2015).

La discriminación es muy fuerte hacia la gente de color en la escuela donde yo trabajo. Hacia las mujeres también hay discriminación, pero yo pienso que es difícil competir tanto para hombres como para mujeres. (…) Yo apliqué a un trabajo en el área rural que está cerca de donde yo vivo y fíjese que hubo una discriminación muy fuerte porque me vieron como mujer para preparatoria y me dijeron “usted es latina, no, no va a poder con el puesto” y nunca me dijeron por qué, yo hice una entrevista y les dije “tengo muchos años de estar trabajando”, “sí, pero no va a poder con el grupo”, y le dieron el puesto a una americana. Entonces es muy ambivalente porque ellos quieren gente con experiencia, titulada, preparada, pero cuando ven latinos pueden, decir “no”. Cuando mi apellido era Sánchez, ellos buscaban más en cualquier parte, ahora mi apellido es Raab y es diferente. Eso es algo que uno vive en este país. (Comunicación personal con una pedagoga, profesora de español, Missouri, 10 de febrero de 2015).

e) Segregación ocupacional

La concentración de las mujeres y los hombres profesionistas en determinados empleos, separados unos de otros, es claramente indicativa de la existencia de una segregación ocupacional por sexo y lugar de origen, la cual afecta principalmente a las mujeres, ya que está estrechamente relacionada con la desigualdad salarial y la movilidad laboral entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo. Se ha argumentado que la segregación ocupacional de las mujeres en distintos países y regiones del mundo es determinada por una diversidad de factores como son las creencias culturales del país de origen, la socialización y la capacitación para el trabajo, las redes sociales y profesionales, las responsabilidades familiares y la estructura ocupacional de los mercados laborales. Hondagneu-Sotelo (2001) señala que además de estos elementos de diferenciación social se debe considerar la situación migratoria, pues en su operación conjunta encaminan a las mujeres inmigrantes al sector informal de la economía, que trae consigo una subutilización de capacidades.

Una forma de medir la segregación ocupacional por sexo y origen nacional en el mercado laboral de profesionistas en Estados Unidos es a través del índice de disimilitud (ID) desarrollado por Duncan y Duncan en 1965. Su fórmula es:

donde M i y F i representan el número de hombres y mujeres en la ocupación i, y M y F constituyen el número total de hombres y mujeres empleados. Con el ID se busca determinar la proporción mínima de hombres y mujeres que deberían cambiar de ocupaciones para que la distribución de hombres y mujeres en el mercado laboral fuera similar. El índice toma valores entre 0 y 1; cuando asume un valor de cero quiere decir que la distribución de hombres y mujeres en las diferentes ocupaciones es igual, mientras que más cercano sea al 1 indica una segregación total. Para los fines que se persiguen en esta investigación, se estimó el ID por sexo tomando como referencia a los hombres, y por origen nacional se tomó como referencia la población nativa blanca no hispana.

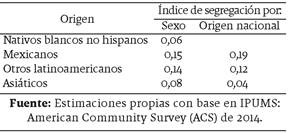

Los datos del Cuadro 8 muestran un índice de segregación por sexo para los mexicanos de 0,15, el cual sugiere que 15% de los hombres y las mujeres debería cambiar sus ocupaciones para que no hubiera segregación ocupacional entre ambos sexos en el mercado de trabajo. El resto de los latinoamericanos obtuvieron un índice muy similar al de los profesionistas mexicanos, el cual fue de 0,14, lo que indica que aquí 14% de los hombres y las mujeres debería cambiar sus ocupaciones para que no existiera segregación en el mercado de trabajo. En cambio, los asiáticos constituyen el grupo étnico con el menor índice de disimilitud por sexo (0,08), aquí únicamente 8% de los hombres y mujeres debería cambiar sus ocupaciones para que no haya segregación laboral. Dicho índice es muy cercano al obtenido para la población nativa blanca no hispana, que es el grupo nacional que registra la menor segregación ocupacional entre sexos (0,06).

Cuadro 8 Índices de segregación ocupacional de la población calificada de 20 años o más residente en Estados Unidos, por sexo y lugar de origen, 2014 (cálculo a 2 dígitos)

Fuente: Estimaciones propias con base en IPUMS: American Community Survey (ACS) de 2014.

Con relación a la segregación ocupacional por origen nacional de los profesionistas se obtuvo que los mexicanos registraron el índice de segregación más alto, el cual fue de 0,19, lo que indica que 19% de los nativos blancos no hispanos y mexicanos deberían cambiar sus ocupaciones para que no existiera segregación ocupacional entre ambos grupos poblacionales. Dicho resultado puede deberse a que los profesionistas mexicanos presentan niveles más bajos de escolaridad que los nativos, que otros latinoamericanos y que los asiáticos, cuyos índices fueron de 0,19, 0,12 y 0,04, respectivamente.

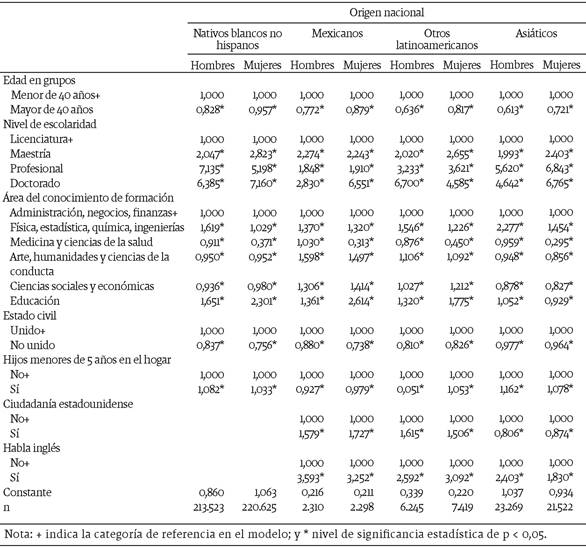

f) Determinantes del empleo en una actividad calificada

En la literatura especializada sobre migración internacional se ha destacado que la incorporación de los inmigrantes al mercado de trabajo está determinada por diversos factores personales, familiares y contextuales de las sociedades de arribo (véase por ejemplo, Caicedo, 2010; 2012; Lozano-Ascencio y Ramírez-García, 2015b; Lozano-Ascencio, Gandini y Ramírez-García, 2015). En este caso interesa indagar acerca de los determinantes asociados a la participación laboral de las mujeres mexicanas en el mercado de profesionistas en Estados Unidos. Concretamente, se busca estimar las probabilidades que tienen de emplearse en una ocupación laboral que vaya acorde con su grado académico y que, por tanto, demande de los conocimientos adquiridos durante su formación profesional. Ello desde una perspectiva comparativa con sus pares varones y con la población femenina nativa blanca no hispana y otras mujeres inmigrantes en Estados Unidos.

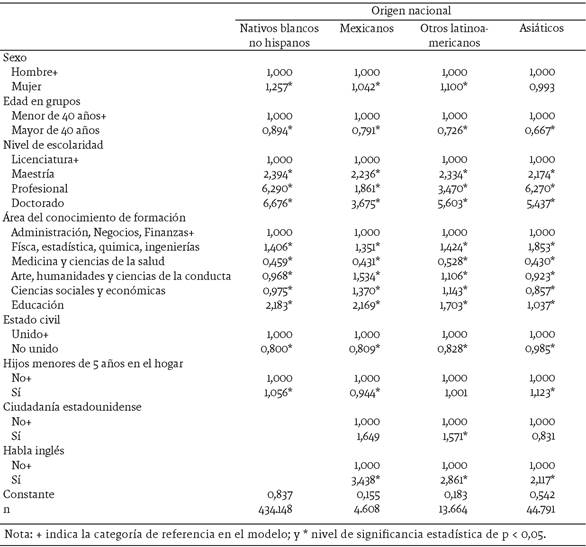

Para ello se ajustaron varios modelos de regresión logística binomial donde se emplea como variable dependiente el nivel de calificación de la ocupación, la cual toma el valor de 1 si la persona se emplea en una ocupación altamente calificada y de 0 si lo hace en otra de mediana o escasa calificación, y como variables independientes o explicativas se incluyeron la edad, sexo, nivel de escolaridad, área del conocimiento de formación, el estado civil, la presencia de hijos menores de 5 años en el hogar, condición de tenencia de la ciudadanía norteamericana, dominio del idioma inglés y origen nacional. El Cuadro 9 presenta los resultados del modelo general estimado. En este se puede observar que entre los profesionistas mexicanos, las mujeres son 4% más propensas a insertarse en una ocupación altamente calificada en comparación con los hombres, lo cual es consistente con la mayor participación porcentual de las mexicanas en este tipo de trabajos. Esta posibilidad es de 10% en el caso de otras mujeres latinoamericanas y de 25% en las nativas blancas no hispanas. En ambos grupos, las mujeres tienen mayores posibilidades de insertarse en una ocupación de este tipo que las mexicanas y que sus pares varones. En el caso de las asiáticas, los resultados del modelo estimado no muestran evidencia estadística suficiente que permita sustentar tal resultado; es decir, no es estadísticamente significativo a un nivel de p < 0,05. En este sentido, los resultados del modelo estarían apoyando los datos obtenidos a partir del análisis estadístico descriptivo y los hallazgos recuperados a través de las percepciones y vivencias de las mujeres mexicanas entrevistadas, en el sentido de que en Estados Unidos ellas tienen más posibilidades de acceder a un empleo que vaya acorde con sus credenciales educativas y experiencia laboral, a mejores salarios y a condiciones laborales que en México, e incluso mejor o igual que los hombres.

Aquí… lo que yo he visto es que las mujeres profesionistas somos apreciadas sobre todo en la educación. Los maestros son muy apreciados aquí en Estados Unidos, no como en México que dicen “¡Ay, son maestros! andan cerrando calles” y etcétera. ¿Sí me explico? Aquí el maestro es alguien respetable. (Comunicación personal con una ingeniera química industrial, Mc. Allen, Tx, 4 de febrero de 2015).

En mi campo, el periodismo, hay más movilidad en Estados Unidos. Entonces, no te quedas estancado en un puesto por mucho tiempo, sino que tienes más posibilidades de moverte dentro de la industria en diferentes puestos, y aunque no sean puestos hacia arriba, aprendes de diferentes cosas. Entre las ventajas más importantes en mi caso concreto son los horarios muy establecidos, y que tengo 24 días de vacaciones en Estados Unidos. Son muchas más vacaciones, flexibilidad, por ejemplo, poder trabajar desde casa cuando es necesario; bueno y además oportunidades profesionales como de hacer lo que me gusta ¿no? (Comunicación personal con una pedagoga, funcionaria del BM, Washington, 6 de marzo de 2015).

En cuanto a la edad de los profesionistas, los resultados de los modelos logísticos estimados también muestran diferencias significativas según origen nacional. Concretamente, revelan que los profesionistas que son mayores de 40 años tienen menos probabilidades de insertarse en una ocupación calificada que aquellos que no han cumplido esa edad; es decir, que los más jóvenes. Los resultados de la variable escolaridad indican que cuanto mayor es el nivel educativo mayor es la propensión a insertarse en un trabajo de este tipo. Sin embargo, cabe señalar que en el caso de los mexicanos y otros latinoamericanos dicha propensión es menor cuando se posee un grado de estudios profesionales, en comparación con los que poseen estudios de maestría y doctorados, resultados estimados para la población nativa y otros inmigrantes profesionistas que cuentan con ese grado académico.

Las probabilidades de inserción ocupacional según campo de formación profesional también marcan algunas diferencias según origen nacional. Entre los nativos, mexicanos y otros latinoamericanos que estudiaron una licenciatura, especialidad o posgrado en educación son más propensos de estar empleados en una ocupación calificada que los que estudiaron una carrera en administración, negocios o finanzas. En cambio, entre los asiáticos los que estudiaron en física, estadística, química e ingeniería son más propensos a emplearse en una ocupación altamente calificada (1.853).

La situación conyugal es un factor que impacta negativamente en la inserción en este tipo de ocupaciones. En efecto, los resultados de los modelos estimados por origen nacional son consistentes entre sí e indican que los profesionistas no unidos son menos propensos a insertarse en una ocupación altamente calificada. En el caso de los mexicanos y otros latinoamericanos, la presencia de niños menores de 5 años en el hogar es otro factor que impacta negativamente, pero no así en el caso de los nativos y asiáticos, lo cual podría explicarse por cuestiones culturales entre los distintos grupos nacionales. O también puede deberse a una menor presencia de mujeres profesionistas con hijos menores en esos hogares. Caicedo (2012) menciona que la mayor presencia de hogares monoparentales (mujeres solas con hijos), principalmente entre la población afroestadounidense empuja a las mujeres a insertarse en el mercado, independientemente del grado de escolaridad con el que cuenten.

En lo que concierne a la tenencia de la ciudadanía estadounidense y habla del inglés, se obtuvo que entre los mexicanos y otros latinoamericanos el hecho de ser ciudadano estadounidense aumenta la propensión de estar inserto en una ocupación calificada, en 64% y 57% respectivamente, en comparación con sus pares que no cuentan con dicho estatus migratorio. Asimismo, los que cuentan con un buen manejo o dominio del idioma inglés también son más propensos a insertarse en ese tipo de ocupaciones (Cuadro 9).

Cuadro 9 Factores asociados a la probabilidad de inserción en una ocupación altamente calificada, por lugar de origen (resultados del modelo de regresión logística), 2014

Fuente: Estimaciones propias con base en IPUMS: American Community Survey (ACS) de 2014

Al analizar los resultados de los modelos logísticos estimados para mujeres y hombres según distinto origen nacional, encontramos que el efecto de algunas variables explicativas o predictores se mantienen y en otras es distinto al arrojado por el modelo general. Por ejemplo, en cuanto a la edad de los profesionistas mexicanos, los resultados de los modelos estimados reafirman que las mujeres mexicanas que tienen 40 años o más son menos propensas a emplearse en una ocupación altamente calificada en comparación con aquellas que son menores de esa edad, posibilidad que es compartida con los hombres y entre la población profesionista nativa blanca no hispana y otros grupos nacionales. En cuanto a la escolaridad, los resultados también son consistentes con los arrojados del modelo general, en el sentido de que las mujeres mexicanas con mayores niveles de escolaridad poseen una mayor propensión a insertarse en este tipo de actividades.

En lo referente al área de formación profesional, los resultados indican diferencias importantes por sexo y origen nacional. Las mexicanas que estudiaron una licenciatura y/o posgrado en educación son 1,6 veces más propensas a emplearse en una ocupación altamente calificada que las graduadas en administración, negocios y finanzas. Asimismo, las que se formaron en el campo de las artes, humanidades y ciencias de la conducta, y aquellas que lo hicieron en ciencias sociales y económicas también tienen más posibilidades de colocarse en una ocupación altamente calificada. Por el contrario, los hombres mexicanos profesionistas en física, estadística, química e ingenierías tienen una mayor probabilidad de realizar una ocupación calificada que los que cursaron estudios de administración, negocios y finanzas, y dicha propensión es mayor que en el caso de las mujeres mexicanas que cursaron esas mismas carreras.

Al comparar estos resultados con los estimados para otras mujeres y hombres de distinto origen nacional, se tiene que las nativas que cursaron una licenciatura y/o posgrado en educación y las que estudiaron física, estadística, química e ingenierías son más propensas a emplearse en una ocupación altamente calificada, situación que comparten con sus pares varones. Las mujeres nativas de otros países de Latinoamérica que tienen más posibilidades de insertarse en una ocupación altamente calificada son aquellas que estudiaron una carrera profesional o posgrado en educación, así como las físicas, estadísticas, químicas e ingenieras, en comparación con las que estudiaron administración, negocios y finanzas; situación que comparten con sus connacionales varones. En cambio, las mujeres y hombres con estudios de licenciatura y/o posgrado en física, estadística, química e ingenierías son los que tienen mayores posibilidades de insertarse laboralmente en una ocupación altamente calificada.

Respecto al estado civil de los profesionistas mexicanos, los resultados confirman que tanto las mujeres como los hombres no unidos son menos propensos a emplearse en ocupaciones altamente calificadas en comparación con los que están unidos conyugalmente, situación que también se presenta en otros grupos nacionales. Por el contrario, la presencia de menores de 5 años en el hogar solo disminuye la propensión de las mujeres mexicanas de emplearse en una ocupación altamente calificada con relación a aquellas que viven en hogares donde no hay menores de 5 años; no así en el caso de las nativas, otras latinoamericanas y asiáticas.

Finalmente, los resultados de los modelos ratifican que contar con la ciudadanía estadounidense y hablar el inglés incrementa la propensión a emplearse en este tipo de actividades en el caso de las mujeres y hombres mexicanos y latinoamericanos, en comparación con sus pares que no cuentan con dicho estatus migratorio y que no dominan el idioma inglés. No obstante en el caso de los asiáticos la variable tenencia de la ciudadanía estadounidense no tiene el mismo efecto que entre los mexicanos y otros profesionistas latinoamericanos, pues en este caso contar o no con dicho estatus migratorio posibilita el acceso a este tipo de ocupaciones, lo cual podría deberse a que en este grupo étnico una alta proporción de sus profesionistas radicados en Estados Unidos labora a través de contratos temporales y/o con visas de trabajo, por lo que no necesitan naturalizarse como ciudadanos norteamericanos para acceder a cierto tipo de empleos y posiciones laborales (Cuadro 10).

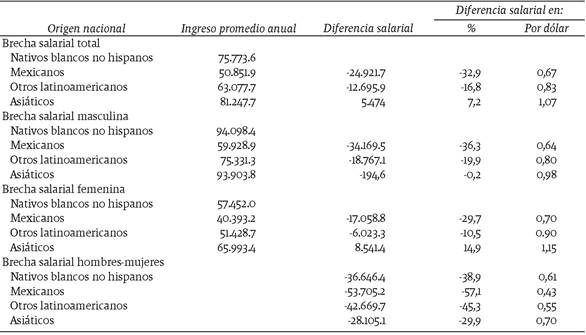

g) Ingresos laborales

El ingreso por trabajo constituye uno de los indicadores que mejor refleja las diferencias en las condiciones laborales de los trabajadores en el mercado de trabajo. En el caso que aquí nos ocupa, la información proveniente de la ACS revela diferencias significativas por sexo y origen nacional. Los profesionistas mexicanos constituyen el grupo étnico peor pagado en Estados Unidos, pues obtuvieron un ingreso promedio anual por trabajo de 50.852 dólares en 2014, cifra por mucho menor a la de los nativos blancos no hispanos y otros inmigrantes, incluyendo otros latinoamericanos. Basta señalar que la brecha salarial de los mexicanos con los nativos blancos no hispanos fue de 33%, lo que indica que por cada dólar que gana un profesionista nativo por su trabajo, un mexicano con similares credenciales educativas obtiene 67 centavos de dólar.

En cuanto a las diferencias por sexo, como era de esperarse, los hombres mexicanos son los peor pagados. La brecha salarial con los nativos blancos no hispanos es de 36%, mientras que la de otros varones latinoamericanos con respecto a los nativos es de 20%. En cambio entre los asiáticos y los nativos, la brecha salarial es prácticamente inexistente, dos centavos de dólar aproximadamente. Entre las mujeres también son las mexicanas las que tienen un ingreso promedio anual más bajo y, por tanto, la brecha salarial más ancha con las nativas blancas no hispanas, la cual es de 30% (17 mil dólares). Esto indica que por cada dólar que gana una profesionista nativa blanca no hispana en el mercado laboral estadounidense una mexicana gana 70 centavos de dólar. No obstante, cabe destacar que la brecha salarial de los profesionistas mexicanos respecto a la población nativa blanca no hispana es menor en las mujeres que en los hombres. De ahí que algunas de las mujeres mexicanas entrevistadas para esta investigación señalan estar contentas con su trabajo y, por tanto, con sus ingresos laborales en Estados Unidos, cuyos montos anuales reportados oscilan entre 13 mil y 70 mil dólares al año (Cuadro 11).

4. Conclusiones

Este artículo tuvo como objetivo presentar un panorama general de la inserción laboral de las inmigrantes mexicanas calificadas en Estados Unidos en perspectiva comparada con sus connacionales varones, las mujeres nativas blancas no hispanas y otras inmigrantes originarias de otros países y regiones del mundo. Este análisis permitió constatar que las diferencias en la inserción laboral de las mujeres migrantes además de estar determinadas por el nivel de capital humano también se explica por cuestiones vinculadas al origen étnico y el sexo. Respecto al tipo de ocupación que desempeñan, la información cuantitativa reveló que las profesionistas mexicanas se emplean principalmente con las ventas, actividades de oficina y administrativas, y en trabajos relacionados con la educación y la formación educativa, lo cual coincide con el perfil laboral de las mujeres mexicanas que fueron entrevistadas para esta investigación. Mientras que los hombres se concentran en la gestión, negocios, operaciones financieras y empresariales, así como en los servicios personales y sociales, que incluye actividades vinculadas con la limpieza, mantenimiento de oficinas y preparación de alimentos. Con esto se puede constatar que la segregación ocupacional por sexo es una característica que está presente en la inserción laboral de hombres y mujeres calificados en el mercado laboral de profesionistas en Estados Unidos. Situación que se corroboró a través de los índices de disimilitud estimados, cuyos valores colocan a mujeres y hombres profesionistas mexicanos como el grupo étnico con mayor segregación por sexo y con respecto a los nativos blancos no hispanos.

A pesar de estar concentrados en escalones diferentes de la pirámide ocupacional, la proporción de mujeres que logra insertarse en una ocupación altamente calificada, es decir, acorde con su nivel de formación o que requiere de los conocimientos y habilidades adquiridos durante su formación profesional es mayor que entre los hombres. Esto a su vez permite constatar que el problema de subutilización de capacidades, que afecta a una gran proporción de inmigrantes calificados en los países de llegada, es una problemática menos común, pero no ausente, entre las profesionistas mexicanas que en sus congéneres varones, por lo que se podría decir que presentan una mejor integración al mercado laboral de profesionistas en Estados Unidos. Esta situación fue comprobada a través del análisis multivariado, el cual arrojó que controlando por otras variables explicativas incluidas en los modelos logísticos, las mujeres tienen mayor propensión a insertarse en una ocupación altamente calificada en comparación con los hombres. Situación que también fue posible ratificar con la información cualitativa, pues la mayoría de las mujeres entrevistadas señalaron que las oportunidades y condiciones laborales eran mejor en Estados Unidos que en México, además de manifestar una mayor equidad de género.

Empero cabe subrayar que, según dicho análisis, las mujeres mexicanas se están integrando laboralmente en una situación de desventaja respecto a las nativas y otras mujeres inmigrantes, como son las provenientes de Asia, quienes presentan patrones de inserción ocupacional similares a las de las mujeres nativas blancas no hispanas. Entre ambos grupos nacionales el índice de disimilitud de Duncan y Duncan fue muy cercano a cero, lo que indica una segregación ocupacional nula o mejor dicho una integración exitosa. Esto se constató claramente al analizar el ingreso medio anual de los profesionistas en Estados Unidos, el cual reveló que las asiáticas obtuvieron un ingreso ligeramente mayor que las nativas. En cambio, las profesionistas mexicanas son las que reciben el ingreso promedio anual más bajo, no solo en comparación con sus pares varones, sino también en comparación con las nativas y otras inmigrantes. No obstante, si bien el análisis estadístico mostró que las mujeres mexicanas calificadas presentan mayor probabilidad de desempeñar ocupaciones altamente calificadas, cabe preguntarse ¿en qué sectores económicos están insertas en mejores trabajos y condiciones laborales y salariales en comparación con los hombres y otras mujeres profesionistas nativas e inmigrantes? O bien ¿existen nichos de mercado específico que explique las crecientes tasas de migración de mujeres mexicanas a Estados Unidos registradas en los últimos años y, como ya se mencionó, una mayor inserción en empleos altamente calificados? Estas son solo algunas interrogantes que se desprenden del análisis de la inserción laboral de las mujeres mexicanas calificadas en Estados Unidos presentado a lo largo de este artículo, las cuales nos instan a seguir indagando al respecto