1. Introducción

Diversos trabajos han destacado el potencial del arte para conducir y apoyar procesos de memoria histórica, resistencia, denuncia y reparación simbólica en contextos de violación de derechos humanos y conflicto armado (Sierra, 2014; Aponte, 2016; Parra, 2019; Rivera Revelo, 2020; Rubiano, 2014; 2022). Sobre dicho aspecto, Parra (2019) expresa que este tipo de obras deben lograr un adecuado equilibrio entre los elementos éticos y estéticos, elaborar estrategias que faciliten su accesibilidad y tener un manejo, mantenimiento y conservación adecuados. Esto a fin de desvincular dichas obras de la lógica de la musealización y del monumento, las cuales comprenden los acontecimientos del pasado como objeto de culto, no como asunto de disputa y reflexión para la sociedad en general (Parra, 2019).

De acuerdo con Rubiano (2014), en el arte contemporáneo pueden encontrarse distintos tipos de propuestas: unas apuntan a denunciar el terror y la catástrofe, otras pretenden reparar el tejido social, e incluso algunas pretenden construir lazos sociales inéditos que reconfiguren la manera en que se articula la sociedad. Esto se debe a que el valor de dichas obras no reside en sus características formales, sino en su impacto material en la formación de ciudadanos, la construcción de memoria y sus impactos en la esfera pública (Rubiano, 2014).

Por otro lado, cabe destacar que, desde la segunda mitad del siglo XX, diferentes países han adoptado modelos de justicia transicional que permiten la conmemoración y el reconocimiento de las víctimas de violencia política y de violación de derechos humanos. Para Huyssen (2007), como consecuencia de numerosos procesos de descolonización y el auge de movimientos e identidades sociales, surgieron durante las décadas de 1960 y 1970 discursos sobre la memoria que rescataban historiografías alternativas que pretendían recuperar los relatos de actores sociales invisibilizados, entre ellos, los de las víctimas. Tales discursos llegan a su punto de inflexión durante la década de 1980, periodo en el que se desarrollaron numerosos actos conmemorativos relacionados con la Segunda Guerra Mundial, principalmente en Europa y Estados Unidos. A partir de estos años, el Holocausto se convirtió en una metáfora universal para referirse a otros acontecimientos traumáticos y sus memorias (Huyssen, 2007; Jelin, 2017).

Por su parte, en el Cono Sur, diversos países comparten un pasado dictatorial que no quedó clausurado ni institucional ni simbólicamente luego de la transición política (Jelin, 2017). Según Elizabeth Jelin (2017), las interpretaciones divergentes sobre dichas cuestiones se instalaron en el centro del debate político y cultural en las décadas siguientes y se transformaron en cuestiones públicas ineludibles para continuar con sus procesos de democratización. De esta manera, las comisiones de la verdad, los organismos de defensa de derechos humanos y los grupos de víctimas juegan un papel fundamental debido a que contribuyen al esclarecimiento de los hechos (Allier Montaño y Crenzel, 2015). Las luchas por las memorias, afirma Jelin (2017), constituyen un campo de acción política y social en el que las categorías, las formas de nombrar y de enmarcar el pasado violento se encuentran en permanente disputa. Tales luchas, expresan Allier Montaño y Crenzel (2015), responden a procesos de construcción social de la realidad en los que, a través de múltiples recursos simbólicos, las memorias de distintos actores alcanzan un grado de reconocimiento y visibilidad. En consecuencia, como aseguran los autores, la fractura de los silencios, la asunción de responsabilidades, el descubrimiento o desclasificación de archivos, la creación de lugares de memoria o la emergencia de verdades públicas, son el resultado de largos y complejos procesos de confrontación en los que se pone en cuestión la historia oficial.

En el caso colombiano, Fragmentos constituye una iniciativa oficial encaminada a la reparación simbólica de un tipo de víctima en particular. Doris Salcedo, en lugar de erigir una figura que promoviera una visión cerrada y triunfalista sobre el conflicto armado, invitó a un grupo de mujeres víctimas de violencia sexual para construir un contramonumento. Diferentes autores que han analizado el trabajo de la escultora destacan la labor investigativa, el trabajo de campo, el uso de objetos y el valor que ella le otorga a los testimonios de las víctimas (Malagón-Kurka, 2010; Bal, 2014; Aponte, 2016; Rubiano, 2022).

Para analizar esta obra, se parte del concepto de arte post autónomo de García Canclini (2011). Para el autor, a diferencia de otras épocas en las que las obras estaban unidas a una única función, actualmente las prácticas artísticas están condicionadas por un conjunto de relaciones en las que interactúan diferentes agentes e instituciones. Es por esto que la tarea de las ciencias sociales y humanas consiste en dar cuenta de la forma en que se dieron dichas conexiones, e indagar sobre la manera en que dichas producciones pueden concebirse como elementos importantes, enmarcados dentro de procesos sociales que tienen lugar en un momento histórico determinado. Con respecto a la metodología, se realizó un análisis documental en el que se tuvieron en cuenta las siguientes fuentes: noticias y artículos de el periódico El Tiempo y la Revista Semana durante el periodo 2012-2020, entrevistas realizadas a la artista en el mismo periodo (Razón Pública, 2013; Revista Arcadia, 2019b; Comisión de la Verdad, 2020), el documental Fragmentos (Museo Nacional de Colombia, 2020d), el conversatorio “Fragmentos y la visibilización de los crímenes de violencia sexual” (Gente de Museos, 2020) y algunas sesiones del ciclo internacional de conferencias “VIOlencia sexual, lo que ve y calla la sociedad” (Museo Nacional de Colombia, 2020a; OIM Colombia, 2020; Museo Nacional de Colombia, 2020c; Museo Nacional de Colombia, 2020b). Con los elementos revisados se construyó una base de datos para facilitar su clasificación. La información recogida fue procesada usando Citavi mediante la elaboración de fichas descriptivas.

Esta investigación se propuso como objetivo general comprender los aportes del contramonumento Fragmentos a la reparación simbólica de las víctimas de la violencia sexual del conflicto armado colombiano. En el primer apartado se describe el proceso de elaboración de Fragmentos y se destacan las particularidades de la obra artística de Doris Salcedo para reconocer a las víctimas del conflicto armado en el país. En el segundo, se indican los elementos filosóficos y sociológicos que caracterizan los contramonumentos. En tercer lugar, se destaca la función política que desempeña la obra frente a los crímenes de violencia sexual en el proceso de justicia transicional colombiano. Para lograr una mayor comprensión del proceso de producción de la obra, los debates a los que dio lugar y la perspectiva de la artista, Fragmentos se analizó como un estudio de caso intrínseco (Stake, 2013). Para desarrollar el segundo objetivo, además de tener en cuenta las categorías propuestas por de James E. Young (1999) y Domingo Martínez Rosario (2013), se indicará cómo estas pueden ser aplicadas al caso de Fragmentos. A fin de indagar el potencial político de la obra, se toma en cuenta la noción de reparto de lo sensible de Jacques Rancière (2011b). El artículo concluye que la obra realiza aportes a la reparación simbólica de las víctimas de la violencia sexual del conflicto armado colombiano en la medida en que conlleva a la aceptación pública de los hechos, contribuye a la preservación de la memoria histórica y, gracias a su función pedagógica, brinda elementos para la no repetición.

2. Elaboración de la obra

A pesar de que el gobierno colombiano lleva varias décadas construyendo un marco jurídico para sustentar su proceso de justicia transicional, se le atribuye a la Ley de Justicia y Paz ser el primer mecanismo legal en incorporar dichos elementos en la escena político-jurídica nacional (Abuchaibe, 2017). A pesar de la introducción de dichos estándares, el Estado no contaba con desarrollos legales, conceptuales e instrumentales que permitieran una óptima implementación, lo cual generó tropiezos y puso en tela de juicio su idoneidad2. Por otro lado, la formulación de la Ley 1448 de 2011 (Congreso de la República, 2011) trasladó la centralidad normativa a las víctimas y al reconocimiento del conflicto armado. Para Sánchez (2018b), esta ley representa una incursión en las raíces del conflicto armado debido a que implica el reconocimiento legítimo de la guerra, de los más de ocho millones de afectados por ella, la necesidad de afrontar el problema de la tierra con todas las adversidades que eso conlleva, y la emergencia de una pluralidad de memorias en torno a la guerra. Dicha ley ofrece una definición estatal de reparación simbólica, la cual hace referencia a toda prestación que se realice a favor de las víctimas o la comunidad en general que tienda a asegurar la preservación de la memoria histórica, la no repetición de los hechos victimizantes, la aceptación pública de los hechos, la solicitud de perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas. En el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, suscrito entre el gobierno nacional de Colombia y el grupo armado Farc-EP (Gobierno de Colombia y FARC-EP, 2016), se encuentra contemplada una iniciativa de esta naturaleza.

En el punto tres del Acuerdo, dedicado al fin del conflicto, se establece que la totalidad de las armas entregadas por las FARC-EP serán destinadas a la construcción de tres monumentos. Estos se ubicarían en la sede de las Naciones Unidas, en Cuba y en algún lugar del territorio colombiano (Gobierno de Colombia y FARC-EP, 2016). El 26 de abril de 2018, durante la rendición de cuentas del Ministerio de Cultura en la ciudad de Cali, el expresidente Juan Manuel Santos informó que el monumento que se desarrollaría en Colombia estaría a cargo de Doris Salcedo (Martínez, 2018). El Ministerio de Cultura aseguró que la selección se llevó a cabo a través de una convocatoria abierta para artistas nacionales y extranjeros, en total participaron 28 proyectos que fueron evaluados por la artista Clemencia Echeverri, el curador José Roca y el director de cine Lisandro Duque (Sánchez, 2018a).

Para Sánchez (2018a), aquel comunicado presidencial generó interrogantes sobre las características que debería tener la obra. El 20 de septiembre de 2017 se desarrolló el coloquio “¿Quién, cómo, dónde, debería ser/hacer/estar el monumento del Artículo 3.1.7 del Acuerdo de Paz?” en la ciudad de Bogotá. Del evento, que contó con la participación de víctimas, artistas, juristas y académicos de diferentes universidades de la ciudad, resultó un documento público con 29 recomendaciones para la elaboración de la obra3, que fue entregado a Rodrigo Rivera, alto comisionado para la paz, y a Victoria Sandino, de la Subcomisión de Género y Paz de las Farc (Revista Arcadia, 2018a). A Yolanda Sierra, investigadora de derecho constitucional y experta en temas de arte y justicia transicional, le preocupaba que fuese más importante el artista seleccionado que los sujetos a quienes este tratara de dignificar:

Más allá de la autonomía de la artista, en este caso hay un marco jurídico; este es un monumento pactado entre el gobierno nacional y las Farc, y por consiguiente debe incorporar los puntos del acuerdo (…). Estamos hablando de ocho millones de víctimas: ese símbolo no debería tener el nombre de una persona, ni de un artista, ni de un líder. El problema no es Salcedo, sería igual si fuera un artista del Putumayo. El problema es que el nombre de alguien le resta la suprapersonalidad que garantizaría que a todas las víctimas se les trate por igual (Revista Arcadia, 2018a, p. 3).

A fin de otorgarle centralidad a las víctimas del conflicto armado colombiano, Doris Salcedo, junto con el arquitecto Carlos Granada, optaron por realizar un contramonumento. Inicialmente, la propuesta de la artista provocó descontento en algunos ex miembros de las FARC, pero al final fue acogida por sus líderes. De acuerdo con Duzán (s.f.), alias “Iván Márquez” estaba especialmente interesado en los monumentos que habían acordado construir, él quería que se construyera un arco del triunfo, un monumento que le rindiera tributo a las armas, que recordara la victoria de la paz y que dignificara la lucha armada y a las FARC. Pero la propuesta de la artista de traer un grupo de víctimas del conflicto para que martillaran sus armas causó desagrado en algunos miembros de esa guerrilla porque sentían que cercenaba el carácter heroico de la lucha armada y que pisoteaba su dignidad revolucionaria. Pese a esto, el día de la inauguración de Fragmentos, Rodrigo Londoño, excomandante en jefe de las FARC, se paseó por la obra y felicitó a la artista (Duzán, s.f.).

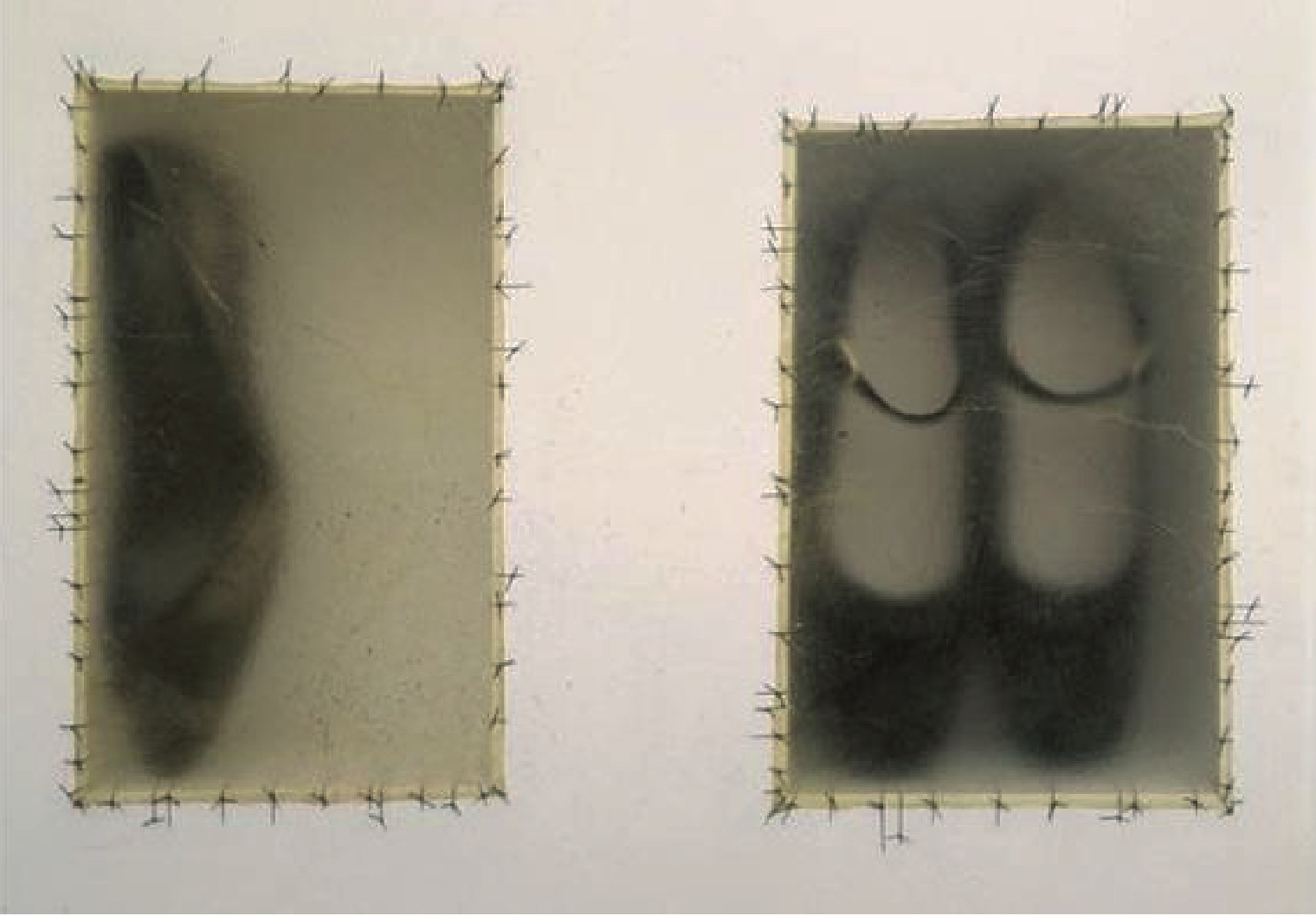

Actualmente, la obra se encuentra ubicada en la carrera 7 # 6b - 30, en el barrio Granada de la ciudad de Bogotá. Fragmentos consta de un lote de 1200 metros cuadrados con ruinas en su interior, su piso se elaboró con treinta y siete toneladas de armamento. Salcedo decidió que fuera un grupo de veinte mujeres víctimas de violencia sexual de diferentes grupos armados, quienes se encargaran de darle forma, a través de golpes y martillazos, a los moldes de las tabletas que conforman el piso de la estructura (ver Figura 1). Dichos moldes se trasladaron a la sede de Indumil en Sogamoso, lugar donde se fundieron las armas para producir las 1288 tabletas que constituyen la obra (Museo Nacional de Colombia, 2020d; Duzán, s.f.).

2.1 La perspectiva de la artista

Doris Salcedo es una escultora colombiana nacida en Bogotá en 1958. En 1980 se graduó del programa de Bellas Artes de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y en 1984 obtuvo el título de magister en Escultura en la Universidad de Nueva York. Tras su regreso a Colombia, entre 1987 y 1988 dirigió la Escuela de Artes Plásticas del Instituto de Bellas Artes de Cali, un año después fue nombrada profesora de escultura y teoría del arte de la Universidad Nacional de Colombia (Red Cultural del Banco de la República de Colombia, s.f.). A lo largo de su carrera, Salcedo ha recibido distintos reconocimientos como el premio Velázquez en 2010, en 2014 el premio Hiroshima (Cultura y Entretenimiento, 2014), el Rolf Schock de las artes visuales en 2017 (Efe, 2017) y en 2019 el Nomura Art Award (Revista Arcadia, 2019a). Tomando como base los trabajos de Malagón-Kurka (2010), Bal (2014) y Aponte (2016), se podría decir que las obras de Salcedo están marcadas por una concepción irrepresentable de la violencia, un uso metafórico de los objetos y la escucha de los testimonios de las víctimas.

Para la artista, la guerra es una realidad brutal que se impone sobre la sociedad colombiana, es un fenómeno del que es difícil escapar y que termina por cubrir todos los campos de la experiencia (Revista Arcadia, 2019b; Comisión de la Verdad, 2020). No obstante, ella encontró en la escultura un medio para aprehender dicha realidad (Malagón-Kurka, 2010). Algunas autoras (Malagón-Kurka, 2010; Aponte, 2016) destacan que la toma del Palacio de Justicia marcó la trayectoria artística de Salcedo. A partir del acontecimiento, la artista decidió centrar su obra en la representación de la violencia política (Comisión de la Verdad, 2020).

No obstante, esto no lo haría reproduciendo los actos violentos ni estetizando el sufrimiento de las víctimas, ya que, al igual que Adorno (2011), Salcedo considera que la violencia es irrepresentable. Ante la barbarie, el arte se encuentra en una situación aporética: así como su existencia puede ser cómplice del sufrimiento humano, del fracaso de la cultura, su rechazo puede reconducir al desastre (Entel et al., 2005). Según este postulado, el arte no podría generar imágenes que le hagan justicia al horror de los acontecimientos, ya que todo documento de cultura sería cómplice de la barbarie al intentar ocultar sus heridas o convertir estas en objeto de goce (Adorno, 2011). Es por esto que la escultora optó por mostrar las huellas de los acontecimientos creando propuestas artísticas que permitieran expresar el dolor o elaborar el duelo (Revista Arcadia, 2019b), intentando devolverles la dignidad a las víctimas del conflicto armado (Comisión de la verdad, 2020). Ejemplos de esto son las acciones de duelo que ha desarrollado en momentos coyunturales de la historia reciente del país: en conmemoración por el asesinato de Jaime Garzón en 1999; en el aniversario 17 de la toma del Palacio de Justicia en 2002; en 2007 tras los asesinatos de los 11 diputados del Valle del Cauca secuestrados en 2002 (Redacción El Tiempo, 2016b); en el 2016 cuando el Plebiscito por la paz dio como ganador al “No” (Redacción El Tiempo, 2016a); en 2019 para honrar la memoria de todos los líderes sociales que habían sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz hasta el 10 de junio de ese año (Cultura y Entretenimiento, 2019); y en junio de 2021 para conmemorar a las personas asesinadas por la fuerza pública desde el 2019 hasta las protestas del 2021 (La línea del Medio, 2021).

Por otro lado, luego de realizar su maestría en Nueva York, Salcedo se enfocó en desarrollar una escultura que se diferenciara de la tradición formalista (Malagón-Kurka, 2010). En sus trabajos, la artista no intenta explicar la barbarie, se aproxima a ella desde lo poético, desde los rastros que esta deja a su paso. Para ello, la escultora utiliza la desfiguración y reconstrucción de objetos como medio para evocar los efectos que esta deja en las vidas de las personas y las comunidades (Malagón-Kurka, 2010), convirtiendo sus obras en metáforas visuales que aluden a la violencia sin referiste explícitamente a ella (Bal, 2014). Para Bal (2014), este tratamiento metafórico de los objetos posibilita traducir la particularidad de un fenómeno de un contexto a otro logrando ser inteligible para el público no por el uso de un lenguaje determinado, sino por la destreza del artista para expresar adecuadamente una situación de manera no figurativa.

Un ejemplo de lo anterior es Atrabiliarios (ver Figura 2). La artista comenta que mientras investigaba acerca de la desaparición forzada con el abogado Eduardo Umaña, se dio cuenta de que este tipo de crimen se ejercía de forma diferente de acuerdo con el sexo de la víctima: la desaparición de los hombres era veloz, pero la de las mujeres “era lenta, las usaban por un tiempo largo y eso hacía que la pérdida de dignidad fuera aún peor” (Revista Arcadia, 2019b, 18m16s). La obra se elabora a partir de zapatos que fueron cedidos por familiares de personas desaparecidas. El valor simbólico que poseen estos objetos para dichas familias hizo que la artista optara por no intervenirlos, solamente los colocó en nichos cerrados con vejiga de vaca cocidos con hilo quirúrgico a la pared:

(…) lo importante en esta obra era mostrar cómo un evento que para la familia era particular: la familia aislada, en solitario, llorando (…) debería sacarse de la privacidad (…) y llevarse al espacio de lo público y volverse un problema social (Revista Arcadia, 2019b, 19m38).

Así como los zapatos hacen referencia a una historia particular, a una trayectoria vital específica, también aluden a un elemento común en este tipo de crímenes: la desaparición de los cuerpos (Aponte, 2016). De esta manera, los zapatos se convierten en un objeto portador de dolor, de historia, y, sobre todo, de un cuerpo ausente. En esta obra la artista crea una representación de la desaparición forzada que es inteligible, tanto dentro como fuera del contexto que originalmente evoca.

La escultora asegura también que una de las injusticias presentes en Colombia es la testimonial. Esto sucede cuando se enrarece, descontextualiza o priva de relevancia política a las voces de las personas que han sufrido algún tipo de violencia (Fricker, 2017). A fin de visibilizar las experiencias de las víctimas, las obras de Salcedo parten del reconocimiento de sus testimonios y vivencias: “(…) nosotros, al no escucharlas, les negamos su posibilidad de existir” (Comisión de la Verdad, 2020, 56m49s). Para Ortega (2008), en la medida en que los testimonios permiten denunciar y señalar las violencias padecidas, crean espacios de resistencia que les permiten a las víctimas refundar la cotidianidad, encontrando otras maneras de rehabitar los espacios de devastación. Dichos relatos, en lugar de quedar inscritos en el plano individual o local, a través de sus obras, pueden contribuir a procesos de denuncia e impugnación, convirtiéndose así en herramientas para elaborar exigencias políticas más contundentes y satisfactorias (Ortega, 2008). Si bien el arte no puede revivir a los muertos, la artista afirma que constituye un medio para transmitir lo que han sufrido las víctimas del conflicto armado (Revista Arcadia, 2019b).

Teniendo en cuenta que para Salcedo la violencia constituye una experiencia que entra en el campo de lo irrepresentable, no es de extrañar que para la elaboración de Fragmentos optara por una representación antifigurativa del conflicto armado colombiano. A continuación, se indicarán los elementos filosóficos y sociológicos que caracterizan a los contramonumentos.

3. Del monumento al contramonumento

Según Young (1999), los monumentos han sufrido una transformación radical tanto en su concepción como en su práctica. Algunos autores (Young, 1999; Martínez Rosario, 2013), señalan que estos pasaron de ser iconos figurativos y heroicos que celebraban los ideales y triunfos nacionales, a convertirse en instalaciones conceptuales que, más que conmemorar las hazañas oficiales, realizan un trabajo de contra memoria con aspiración a la búsqueda de verdad y justicia sobre el pasado.

Para Martínez Rosario (2013), los monumentos son objetos escultóricos o construcciones arquitectónicas que albergan la memoria de acontecimientos del pasado. Su carácter monumental, perdurable y su ubicación en zonas urbanas significativas, hace que tradicionalmente se les considere la materialización de los valores dominantes de una sociedad en un determinado momento histórico. Pese a lo anterior, actualmente se debate si en lugar de contribuir a la preservación de la memoria pública, contribuyen a su desaparición. Young (1999) y Martínez Rosario (2013) coinciden al afirmar que, una vez se le asigna una representación figurativa a un acontecimiento, al espectador se le despoja de la tarea de recordar, en palabras de Pierre Nora (2008): “Cuanto menos se vive la memoria desde lo interno, más necesita soportes externos y referentes tangibles de una existencia que solo vive a través de ellos” (p. 26).

Cabe destacar también que, la visión cerrada y única de la historia que ofrecen los monumentos tradicionales, no solo es funcional para los regímenes autoritarios y totalitarios del siglo pasado (Young, 1999), también puede serlo para los Estados neoliberales contemporáneos que promueven la construcción de narrativas que presentan visiones únicas y totalizantes de la realidad a través de una lógica consensual (Quintana, 2020). Según Laura Quintana (2020), la lógica consensual supone una comprensión de la vida social que invalida la posibilidad de que emerjan interpretaciones que cuestionen las visiones oficiales y sus efectos desigualitarios. En ella, los espacios políticos dejan de asumirse como lugares para la deliberación, se toman como espacios para la gestión y administración de lo común, en los que el saber experto es el único que tiene validez. Para la autora, esta lógica se caracteriza por su capacidad para desplegar formas de visibilidad que se presentan como las únicas posibles, las cuales apelan a un supuesto realismo que olvida su carácter ficcional, excluyendo del campo de la experiencia, como apariencias, utopías o ilusiones, las interpretaciones que exceden sus fronteras de inteligibilidad. La lógica consensual presenta una reducción de la realidad que puede ser tan simplificadora en sus montajes, que deja por fuera la heterogeneidad y conflictividad del mundo social, inventando lo que no pasó o exponiendo el pasado de manera deformada y unilateral (Quintana, 2020).

A diferencia de los monumentos tradicionales, los contramonumentos intentan desobedecer las convenciones memoriales habituales4. Martínez Rosario (2013) expresa que estos se caracterizan por su carácter antiheroico, antifigurativo, evanescente y el papel activo del público: la finalidad de los contramonumentos no es destacar los acontecimientos heroicos o las narrativas oficiales, sino rememorar a las víctimas y las etapas traumáticas de la historia, promoviendo versiones alternas o múltiples del pasado, tomando como base las experiencias y testimonios de los afectados. En el aspecto formal, dichas obras recurren a propuestas antifigurativas para evitar imponer al espectador una visión única o “realista” de un acontecimiento histórico. A diferencia de los monumentos tradicionales, que pretendían perdurar ante los cambios, los contramonumentos intentan imitar la evanescencia del tiempo y la memoria al transformarse, desaparecer o reconstruirse mientras son exhibidos. En lugar de crear una figura donde la memoria queda almacenada y se convierte en parte del paisaje, estas obras le delegan al espectador la tarea de recordar, intentan que los visitantes involucren sus propias experiencias, generen sus propias interpretaciones e interactúen con el espacio (Martínez Rosario, 2013). Algunos ejemplos de contramonumentos son la “Fuente Aschrott”, “Memorial a un memorial”, “Palabra Quemada”, el “Monumento contra el fascismo en Hamburgo”, entre otros (Martínez Rosario, 2013).

Tales elementos filosóficos y sociológicos pueden encontrarse también en Fragmentos: la obra posee un carácter antiheroico porque no intenta crear una visión homogénea o triunfalista del pasado bélico de la nación. Las armas no se presentan como elementos a los que se les deba rendir tributo, solamente son el piso (ver Figura 3), la base física y conceptual sobre la que se erige el espacio (Revista Arcadia, 2018b). A pesar de que el contramonumento de Salcedo no ofrece una representación que explique o defina una catástrofe, construye una que, como dice Ranciére (2011a), permite comunicar al espectador los efectos que esta produjo: el vacío, el silencio y la ausencia como consecuencias de la guerra (Museo Nacional de Colombia, 2020d).

Además, Fragmentos no representa una única visión de la guerra, se propone exhibir durante 53 años diferentes obras que presenten otras interpretaciones del conflicto armado5 (Revista Arcadia, 2018b). Por otro lado, para la artista los monumentos eran posibles cuando las naciones creían que poseían una conciencia y cultura unificadas, pero en Colombia “carecemos de símbolos que puedan ser convertidos en monumentos capaces de otorgarle a la sociedad en su conjunto una versión única de lo que nos ocurrió durante estos largos años de conflicto” (Revista Arcadia, 2018b, p. 2). Sin embargo, una “sociedad fragmentada y heterogénea como la nuestra puede tratar de unir sus experiencias en un espacio común”, uno que convierta la memoria en un proceso cambiante, polifónico e infinitamente inconcluso (Revista Arcadia, 2018b, p. 7). Fragmentos puede considerarse un lugar de la memoria6 debido a que al espectador no se le impone una única imagen del conflicto armado, sino que se lo invita a un espacio donde, gracias al arte, tiene la posibilidad de realizar múltiples lecturas de un mismo acontecimiento.

4. De lo privado a lo público

Algunos autores (Sánchez, 2018b; Rubiano, 2022) destacan que los procesos de justicia transicional y de memoria histórica que desarrolla Colombia contribuyen a la emergencia de voces disonantes históricamente silenciadas, como las de las víctimas del conflicto armado. Dichos procesos ocasionaron transformaciones en lo que Rancière (2011b) llama el reparto de lo sensible. Según Quintana (2020), tal noción hace referencia a las condiciones de posibilidad de experiencia y sentido que emergen históricamente y que son socialmente aceptadas. Estas influyen en la manera en que se distribuyen capacidades a los cuerpos en una comunidad política, estableciendo fronteras entre lo que es posible o imposible para ellos de acuerdo con el lugar social que les es asignado.

Para Rancière (2011b), el arte es un elemento que puede jugar un papel significativo en la transformación del reparto de lo sensible. Según el autor, el arte es un dispositivo de exposición que puede cumplir una función política por su capacidad para redistribuir o reconfigurar los espacios y tiempos asignados en una sociedad. Además, permite reconfigurar material y simbólicamente el territorio de lo común visibilizando lo que no tenía razón para ser visto y haciendo escuchar como discurso aquello que no se percibía más que como ruido. En el caso de Salcedo (Razón Pública, 2013; Revista Arcadia, 2019b; Comisión de la Verdad, 2020), esta función política se expresa en la tarea de nombrar lo innombrable, de hacer inteligible aquello que no puede expresarse con palabras y creando imágenes que posibiliten a las víctimas restaurar su dignidad. En Fragmentos, lo que la escultora quería visibilizar era a un tipo particular de víctima, aquella que ha sufrido violencia sexual:

(…) me parece que el crimen más silenciado, más desatendido en Colombia, es la violencia sexual, y es también el crimen más extendido, entonces quería que este crimen que ha sido delegado al espacio doméstico, a lo privado, salga de ese espacio y colocarlo en el centro mismo de la historia que se estaba forjando en ese momento en la historia del país (…) por eso invité a mujeres violadas por diferentes grupos armados, no solo las FARC, sino por el ejército, por las AUC. Las invité a ellas a forjar ese metal, a forjar esa nueva realidad, una realidad en la cual el poder que tenían los hombres armados podía ser invertido, ya no es el hombre armado literalmente parado sobre los civiles, sino que podíamos estar todos parados sobre estas armas que estaban ya fundidas en una condición de igualdad, y por eso esa inversión simbólica era tan importante (Comisión de la Verdad, 2020, 76m49s).

A pesar de que en todas las guerras ocurren casos de violencia sexual, este crimen se ha concebido de manera diferente en el trascurso de la historia. En las guerras clásicas, como destaca Rita Segato (2016), las mujeres se trataron como objeto sexual o premio para el vencedor. Pese a que desde el siglo XVIII tales actos se consideraron crímenes de guerra, en los escenarios bélicos contemporáneos parece encontrarse una intensificación de este tipo de prácticas. La autora expresa que las guerras de Yugoslavia y Ruanda inauguraron un nuevo paradigma en el que la agresión sexual es usada por los perpetradores como estrategia para ocasionar daño material y moral al enemigo. Es una práctica calculada y premeditada que permite ejercer con mayor eficacia una “pedagogía de la crueldad” (Segato, 2016, p. 57) en los territorios donde se desarrolla. Pero, aunque sea un delito común en todas las guerras, su ocurrencia varía dependiendo de múltiples factores: puede producirse de forma sistémica o generalizada, en escenarios de genocidios o limpieza étnica, por uno o múltiples actores, de forma simétrica o asimétrica entre las facciones enfrentadas, con gran diversidad en el grado de sevicia, y, además, no necesariamente hay una correlación entre la intensidad de este crimen y la del conflicto (Wood, 2009).

Para el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH, 2017), la violencia sexual no se concibe como un acto propio de instintos desenfrenados inherentes de la masculinidad o una patología que obedece a la conducta individual. Hace referencia a una modalidad de violencia de género, que constituye un ejercicio de poder y dominación, ejercido violenta y arbitrariamente a través de la imposición de realizar o presenciar actos sexuales, en contra de la voluntad de una persona, para expresar el control sobre un territorio o población, impidiéndole a la víctima tener autonomía sobre su cuerpo y sus derechos sexuales y reproductivos. Este crimen expresa una estructura de poder de larga duración que se ejerce de forma heterogénea sobre distintos sectores de la sociedad. A esto se suma qué, permite reafirmar desigualdades de estatus y posiciones jerárquicas entre los distintos géneros, grupos étnicos y etarios. Además, se destaca también que este tipo de violencia no se deriva exclusivamente del conflicto armado, puede encontrarse justificada o sustentada por imaginarios sociales que perpetúan la idea de que es un tipo de crimen menor del que “no se debe hablar” (CNMH, 2017, p. 210).

Algunos trabajos (Wood, 2009; CNMH, 2017) aseguran que los sentimientos de vergüenza, el temor al estigma y la sensación de impunidad frente a los casos denunciados son razones por las que las víctimas de violencia sexual guardan silencio. Según el CNMH (2017), hablar de este crimen resulta difícil para las víctimas debido a que implica reconocer el sometimiento, el maltrato y la indignidad a las que las sometieron. No obstante, cuando las instituciones estatales crean espacios políticos para que dichos crímenes se perciban como asunto de interés público, contribuyen al proceso de aminorar los sentimientos de culpa y devolverle la responsabilidad a los perpetradores.

La elaboración de Fragmentos resulta relevante para la reparación simbólica de las víctimas de violencia sexual, ya que conlleva a la aceptación pública de los hechos, contribuye a la preservación de la memoria histórica y, gracias a su función pedagógica, brinda elementos para la no repetición. La obra, así como el acuerdo que le dio origen, implica el reconocimiento del conflicto armado colombiano y de las responsabilidades que tuvieron todos los actores armados involucrados. Por otro lado, su carácter contramonumental hace que aspire al esclarecimiento y rememoración del pasado, y contribuya a devolverle la dignidad a las víctimas de este tipo de violencia:

Nos dignifica y nos dignifica mucho porque estamos haciendo visible lo que pasó en el cuerpo de las mujeres, de los niños, de los hombres. Y porque se nos reconoce que la violencia sexual es un delito que avergüenza, (…) es un delito del que nadie quiere hablar y nadie quiere escuchar (Gente de Museos, 2020, 35m32s).

Para Jimeno (2008), uno de los efectos de la violencia es el daño que ocasiona en la confianza de las personas y sus vínculos sociales. Estos daños pueden ser exacerbados por situaciones de injusticia hermenéutica (Fricker, 2017), es decir, por los vacíos conceptuales que les impiden a los sujetos comprender experiencias indeseadas o traumáticas. No obstante, las iniciativas que intentan comunicar el dolor y compartir las experiencias que se presentan como inefables, tienen un carácter reparador y político. Esto, debido a que permiten, al menos de forma parcial, crear lazos para activar la acción ciudadana y recomponer los lazos fracturados en la sociedad. En otras palabras, por su capacidad de fomentar la creación de comunidades emocionales (Jimeno, 2008).

Por otro lado, las obras de arte que abordan el tema de los derechos humanos pueden generar en el espectador un efecto sensibilizador o transformador (Sierra, 2014). El primero destaca el papel que juega el arte como herramienta emocional, cognitiva y didáctica, que le permite al público aproximarse a situaciones que le resultan ajenas. El segundo se refiere al apoyo que pueden realizar este tipo de obras en las reivindicaciones sociales, al asumir una posición crítica ante determinadas circunstancias o relaciones de poder. El efecto sensibilizador está presente en Fragmentos, no solo por la variedad de representaciones que ofrece sobre el conflicto armado colombiano, sino también en su apoyo a iniciativas que visibilizan la violencia sexual. Durante el periodo 2019-2020, en ese espacio se desarrolló el ciclo internacional de conferencias “VIOlencia sexual, lo que ve y calla la sociedad”7. Quienes asistieron al evento, además de atender a las consideraciones de algunos académicos8 sobre temas como justicia transicional (Museo Nacional de Colombia, 2020a), injusticia epistémica (Gente de Museos, 2020), masculinidades alternativas (Museo Nacional de Colombia, 2020b) y violencia sexual (Museo Nacional de Colombia, 2020a; OIM Colombia, 2020; Museo Nacional de Colombia, 2020c), tuvieron la oportunidad de escuchar las experiencias, testimonios y reflexiones de víctimas de este crimen (Gente de Museos, 2020; Museo Nacional de Colombia, 2020a). De tal manera, Fragmentos propició espacios de encuentro, aprendizaje y reflexión entre diferentes sectores de la sociedad, en donde los testimonios de las víctimas y las discusiones académicas permitieron al público aproximarse a temas y situaciones que afectan a la sociedad en general.

Por otro lado, la obra, más que desatar conocimientos venenosos que impiden la reconciliación en la sociedad (Jimeno, 2008), permite pensar en lugares donde el sufrimiento puede concebirse como un elemento de cohesión (Rubiano, 2022), en espacios en los que los afectos pueden movilizarse para reconfigurar el sentido subjetivo de la vida y contribuir a la transformación social. A diferencia de las obras sobre la violencia que se desarrollaron en Colombia durante las décadas de 1950 y 1960, en las que los artistas buscaban cuestionar al espectador desde la conmoción (Malagón-Kurka, 2010; Rubiano, 2022), Fragmentos busca hacerlo desde la empatía. Esta, intenta provocar en el público un ejercicio reflexivo desde una representación antifigurativa de la violencia sexual, en la que los sentimientos de dolor, rabia y resentimiento, lejos de interpretarse desde una dimensión cerrada, como un asunto privado al que no se puede regresar, se conciben como potencias movilizadoras que impulsan acciones colectivas desde aquello que no deja de doler (Quintana, 2021). Un ejemplo de lo anterior es el trabajo pedagógico sobre este crimen que desempeñan algunas de las mujeres que participaron en la elaboración:

Empezamos a trabajar en los colegios, donde nosotras como víctimas, con el apoyo de profesionales, somos las que damos los talleres, construimos planes de prevención con los estudiantes en violencia sexual (…) ellos se han empoderado y hablan de prevención en la casa, en el colegio, en la comunidad, y (…) nos buscan para que los orientemos, para que los apoyemos (Gente de Museos, 2020, 64m01s).

Por su capacidad para comunicar los efectos de los acontecimientos sin necesidad de recurrir a una representación figurativa que limite la capacidad interpretativa del espectador, Fragmentos puede comprenderse como un espacio que posibilita la reflexión, que hace visible la violencia sexual y contribuye a crear conciencia sobre esta problemática en la comunidad en general. De esta manera, el lenguaje simbólico, metafórico y ficcional del arte construye caminos para recuperar y transmitir la experiencia violenta de las víctimas, permitiendo que su dolor resida en otros cuerpos (Jimeno, 2008).

5. Conclusiones

A pesar de que Salcedo no es la única artista nacional que le otorga un lugar central a las víctimas del conflicto armado en su proceso creativo, o que aborda el tema de la violencia, su elección resulta interesante por su concepción irrepresentable de la violencia, un uso metafórico de los objetos y el papel central que le otorga a la escucha de los testimonios de las víctimas. Por otro lado, la elección de Salcedo de erigir un contramonumento no corresponde a un capricho formal, de fondo existe un debate filosófico y sociológico sobre las implicaciones de construir estas formas de arte público desde iniciativas estatales. Históricamente, los monumentos han sido construidos para celebrar los ideales y triunfos nacionales desde una visión única y cerrada de los acontecimientos. Por el contrario, los contramonumentos tienden a ser instalaciones conceptuales que realizan un trabajo de memoria que aspira a la búsqueda de verdad y justicia sobre el pasado, razón por la cual se caracterizan por tener un carácter antiheroico, antifigurativo, evanescente y proporcionar un papel activo al público. Debido a lo anterior, Fragmentos se diferencia de otras iniciativas estatales enfocadas en la reparación simbólica, ya que constituye un espacio heterogéneo donde se realizan múltiples lecturas del conflicto armado desde la visión de distintos artistas, y, a su vez, se sensibiliza al público en general promocionando actividades que permiten reflexionar sobre diferentes temas.

La obra constituye una iniciativa oficial que legitima (a) la existencia del conflicto armado, (b) la reincorporación de los exguerrilleros de las FARC luego de varios años de negociación, (c) la visibilización de los crímenes sexuales efectuada por los distintos actores que participaron en el conflicto armado y (d) el reconocimiento de la condición de víctima de las personas que fueron afectadas por tales hechos. En la medida en que Fragmentos constituye un medio para visibilizar la violencia sexual, cumple una función política, Esto, debido a que traslada una problemática “de la que no se debe hablar” a un asunto de interés público que posee una representación material y una importancia simbólica, debido al momento histórico en el que fue construido. Por otro lado, la obra constituye un ejemplo de cómo, a pesar de las inevitables asimetrías entre la posición de la artista y la de las víctimas, es posible permitir a estas últimas movilizar sus emociones, elaborar el duelo y recuperar su dignidad. No obstante, queda pendiente por investigar las limitaciones y diferencias que se presentan en la realización de obras de arte con participación y participativas. En estas últimas la creatividad de las víctimas estaría menos limitadas por la autoridad del artista.

Sacar de la esfera privada este crimen y volverlo obra, lejos de entenderse como una cuestión espinosa que dificulta la reconciliación por los afectos que moviliza, puede concebirse como un motor para el surgimiento de nuevas acciones colectivas. Están encaminadas al cuestionamiento de los imaginarios y prácticas sociales que promueven dicho tipo de violencia tanto en el marco del conflicto armado, como en otros ámbitos de la vida. El lenguaje simbólico, metafórico y ficcional del arte permite pensar en nuevos caminos para recuperar y transmitir la experiencia violenta de las víctimas, permitiendo que esta sea aprehensible para quienes no la vivieron directamente.

Pese a lo anterior, el hecho de que Fragmentos sea una obra ubicada en la capital del país puede hacer que su potencial para visibilizar la violencia sexual se encuentre limitado en zonas periféricas. A pesar de que el método de análisis documental usado en este estudio permite comprender elementos importantes para la sociología del arte como el contexto en el que se elaboró la obra, la perspectiva de la artista y el papel que esta puede jugar en la sociedad, no permite captar la perspectiva del público. El carácter conceptual y antifigurativo de Fragmentos podría representar una dificultad para que la obra pueda transmitir su mensaje al espectador, lo cual puede significar que podría no haber una integración adecuada entre los elementos éticos y estéticos de la obra. La incorporación del método etnográfico permitiría indagar sobre la manera en que variables como el sexo, la edad, el nivel educativo o el origen social afectan la percepción que el público tiene de Fragmentos, además posibilitaría explorar si esta contribuye a la victimización de los afectados.

Actualmente, la construcción de monumentos por parte del Estado es una práctica altamente cuestionada por grupos minoritarios, marginados o excluidos. Cuando este tipo iniciativas optan por una representación figurativa de los hechos, limitan la capacidad interpretativa del espectador debido a que perpetúan una lógica en la que los eventos del pasado se manifiestan de manera cerrada, fija e invariable, lo cual tiene como consecuencia que se dificulten procesos de construcción de memoria. Para que los procesos de reparación simbólica sean efectivos, las instituciones estatales deben renunciar a las convenciones memoriales tradicionales, incluir la participación de las víctimas y comunidades, y promover iniciativas en las que la memoria se asuma como un proceso cambiante, heterogéneo e inconcluso.

Durante la elaboración de este artículo, en Colombia se desarrolló uno de los paros más largos e intensos de su historia. La coyuntura estuvo marcada tanto por el levantamiento y caída de algunos monumentos, como por las propuestas artísticas que llenaron de mensajes y colores los muros de las ciudades. Tales hechos constituyen ejemplos de la manera en la que los símbolos estatales y el espacio público se convirtieron en escenarios de disputa en los que los artistas jugaron un importante papel en la manera en la que se nombran y enmarcan los hechos violentos ocurridos durante el paro. Debido a lo anterior, la sociología debe estar atenta al estudio de cómo los artistas movilizan, orientan y dan luz a los reclamos que realiza la sociedad civil en escenarios de violación de derechos humanos.