Introducción

El interés de esta investigación se centró en identificar la relación e influencia entre el comportamiento externalizante de los adolescentes y las prácticas parentales (retiro del afecto, afirmación de poder, trato rudo y rechazo parental).

A lo largo de la historia, la familia ha sido el espacio fundamental sobre el cual se basan las oportunidades de socialización, bienestar y protección. De la caracterización de cada núcleo familiar, su composición, sus condiciones y su calidad de vida, depende, en un mayor o menor grado, la vulnerabilidad de sus miembros. Todos sus integrantes tienen una carga de expectativas acerca del funcionamiento conjunto y se espera que la familia tenga la posibilidad de aportar todos los apoyos afectivos y sociales necesarios para el desarrollo adecuado de sus miembros (Martins et al., 2007).

Sin embargo, existe mayor expectativa sobre el rol que ejercen las figuras paternas en el funcionamiento de la familia; es así como, autores como Easterbrooks y Emde (1988; citados en Goldberg y Carlson, 2014) mencionaron que la relación entre ambos padres es percibida frecuentemente, como el centro de este sistema, influyendo en todos los aspectos de su funcio-namiento. Cabrera y Guevara (2007) afirman que, dentro de la dinámica familiar, las prácticas parentales influyen sobre los comportamientos que se manifiestan en el adolescente, e incluso, permiten explicar dichos comportamientos.

La presente investigación se centró en estudiar la relación entre las prácticas parentales y el comportamiento agresivo en adolescentes, entendiendo que este último tipo de conducta hace parte de las manifestaciones del comportamiento externalizante del adolescente; el cual se caracteriza por la exigencia de demasiada atención, amenazas, irritabilidad, envidia y desafío, hasta impulsividad y agresión física (Moreno y Chauta, 2012; Achenbach y Rescolar, 2001; citados por Cabrera y Guevara, 2007); pero que, de la misma manera, caracteriza el comportamiento de aquellos adolescentes que incurren en la ruptura de normas, lo cual es una conducta que se caracteriza por “mentiras, ausentismo laboral, conductas agresivas, vandalismo y consumo de sustancias psicoactivas” (Arias, 2013, p. 26).

Comportamiento externalizante y prácticas parentales

En el presente estudio, el comportamiento externalizante es comprendido como aquel comportamiento cuya manifestación es observable y se expresa en la no aceptación de las figuras de autoridad, dificultad para acatar normas y uso de la violencia y agresión, lo que dificulta la convivencia en los diferentes escenarios en que se desenvuelven las personas. Este comportamiento tiende a presentarse con mayor frecuencia en la adolescencia, la cual es una etapa asociada a crisis en el desarrollo de las personas.

El comportamiento externalizante está integrado por dos factores principales que, al exteriorizarse, afectan a las personas alrededor del individuo que los expresa: la ruptura de reglas o normas y el comportamiento agresivo. Así mismo, se pueden incluir, por ejemplo, exigencia de demasiada atención, amenazas, irritabilidad y envidia, destrucción de objetos personales ajenos, desobediencia a los padres o personas de autoridad, riña con compañeros, entre otros. Moreno y Chauta (2012), Navarro y García-Villamisar (2012) y Giusti Diaz (2014) han coincidido en afirmar que los comportamientos externalizantes son aquellos que son observables y comprenden dos formas de manifestación.

Darling y Steinberg (1993) han afirmado que las prácticas parentales influyen en el desarrollo de los adolescentes; ante lo que Neves et al. (2013), Georgiou y Symeou (2018) coincidieron manifestando que existe relación entre el comportamiento agresivo y la ruptura de normas y las estrategias ineficaces de sus cuidadores, por lo que resulta de gran importancia indagar sobre la manera como determinadas prácticas parentales —como el retiro del afecto, el rechazo parental, el trato rudo y la afirmación de poder—, se relacionan con el comportamiento externalizante de los adolescentes.

En el retiro del afecto, los padres expresan de forma directa —aunque no física— la desaprobación o molestia con el comportamiento de sus hijos, ignorándoles, dejándoles de hablar o apartándose de ellos (Hoffman y Saltzstein, 1967; citados por Cabrera y Guevara, 2007). En cuanto a la afirmación de poder, Rodríguez Pérez (2007) ha asociado esta práctica con el empleo de fuerza, castigo o retirada de privilegios. La afirmación de poder en la díada madre-adolescente promueve una mayor agresión en la relación de los adolescentes con sus hermanos y compañeros. De ello se concluye que la relación madre-hijo juega un papel fundamental en el desarrollo de conductas agresivas en los adolescentes (Yu y Gamble, 2009).

Entre otros estudios referentes al tema, Rodríguez Puentes (2017) ha reportado que, en diferentes investigaciones realizadas en algunos países —entre ellos China—, el castigo físico es la principal variable de comportamiento externalizante en los adolescentes; el cual se manifiesta, como se ha mencionado, en comportamiento agresivo y ruptura de normas.

Simons et al. (1991) sostuvieron que el trato rudo se refiere a gritos, azotes, bofetadas, golpes o golpes al niño con un objeto. Por su parte, Liu y Wang (2018) establecieron una asociación entre el trato rudo y el alto nivel de comportamiento externalizante. En comparación con los padres, un uso más frecuente del trato rudo se atribuye a las madres. Este resultado puede explicarse por el hecho de que las madres suelen ser las cuidadoras principales de sus hijos en China (Wong, 2009, citado por Wang y Liu, 2014).

Mayorga et al. (2016) examinaron la asociación entre el conflicto parental y los problemas de conducta en adolescentes. Los autores encontraron que existe una mayor frecuencia de conductas externalizantes en adolescentes de familias cuyos padres convivían, que en aquellos cuyas familias eran monoparentales; y cuando en ambas existían conflictos entre los padres. Igualmente, Blandón y Jiménez (2016), en un estudio realizado con estudiantes de secundaria de la ciudad de Medellín, mostraron que los estudiantes que hacen parte de familias de estructura nuclear y monoparental están menos expuestos a presentar comportamientos agresivos.

Desde hace años, la investigación en socialización parental relaciona las diferentes actuaciones de los padres con el ajuste y la competencia psicosocial de los hijos (García et al., 2020; Lamborn et al. 1991). El objetivo de los investigadores es identificar cuál es la mejor estrategia parental (Baumrind 1978; Perez-Gramaje et al., 2020). Algunas prácticas parentales son beneficiosas para la competencia psicosocial de los hijos, pero otras son especialmente perjudiciales (García et al., 2020; Steinberg et al., 1994). Las diferentes prácticas parentales pueden clasificarse dentro de dos grandes dimensiones identificadas como teóricamente ortogonales: afecto y severidad (García et al., 2019; Maccoby y Martin, 1983). La dimensión afecto incluye el cariño de los padres, la preocupación hacia los hijos o el razonamiento y el diálogo; son prácticas parentales de bajo afecto el rechazo hacia los hijos o la retirada del afecto (Milevsky, 2000; Queiroz et al., 2020). De otra parte, la dimensión imposición incluye el uso de la severidad por parte de los padres, la retirada de privilegios, y el trato rudo y la afirmación de poder sobre el hijo (Pinquart y Kauser, 2018; Steinberg et al., 1992). La adolescencia es especialmente identificada como un periodo de vulnerabilidad psicosocial (Arnett, 1999; Fuentes et al., 2020), justo en una etapa evolutiva donde la influencia de los padres disminuye al tiempo que aumenta la de los iguales (Steinberg y Morris, 2001; Chen et al., 2020).

Método

El tipo de investigación fue de corte cuantitativo con un alcance descriptivo transversal correlacional explicativo.

Participantes

Se contó con la participación de 493 estudiantes de secundaria, de una institución educativa departamental que cuenta con 750 estudiantes de sexto a undécimo grado. Los adolescentes que participaron se encontraban cursando de grado séptimo a grado once y se encontraban en un rango de edad entre los 12 y 19 años de edad (M edad= 16 años); siendo la edad de 16 años la más frecuente con un 21,9 %, seguida de la edad de 14 años con un 18,7 %, 15 años con un 18,5 %, y 17 años con un 15,2 %. De los 493 participantes, el 49,5 % fueron mujeres, y el 50,5 %, hombres.

Procedimiento

Como técnica de recolección de la información se aplicó un cuestionario de auto reporte a los adolescentes de manera presencial en cada aula en donde se ubicaban los estudiantes. El cuestionario integró seis escalas avaladas, con un total de 48 ítems, distribuidos de la siguiente manera: 1. Retiro del afecto, con 4 ítems; 2. Afirmación de poder, con 4 ítems; 3. Trato rudo, con 8 ítems; 4. Rechazo parental, con 6 ítems; 5. Agresión, con 13 ítems; y 6. Ruptura de normas, con 13 ítems también. Cada apartado fue evaluado mediante una escala tipo Likert, con cinco niveles de respuesta, así: 1=nunca, 2=casi nunca, 3=algunas veces, 4=casi siempre, y 5=siempre; las cuales pretendían identificar el nivel de presencia o ausencia de aspectos relacionados con las prácticas parentales, así como la agresión y ruptura de normas de los adolescentes.

Instrumentos

A continuación, se presenta la descripción de las variables con cada una de las escalas y los respectivos índices de confiabilidad (alfa del Cronbach), así:

Retiro de afecto: la variable ‘retiro del afecto’ se entiende como una “expresión directa pero no física de los padres de su rabia y desaprobación a los hijos sobre su comportamiento (como por ejemplo ignorar al hijo, muestras explicitas de disgusto, no hablar con su hijo y dejarlo solo)” (Hoffman y Saltzstein, 1967; citados por Cabrera y Guevara, 2007, p. 11). Para conocer a cerca de esta variable, se implementaron preguntas como “Cuando lo(a) he herido o lastimado, ¿deja de hablarme hasta que le pido disculpas?”, “¿Me ignora cuándo intento llamar su atención?”. (α=0,80).

Afirmación de poder: como afirman Hoffman y Saltzstein (1967, citados por Cabrera y Guevara, 2007), la ‘afirmación de poder’ es la “práctica parental en la cual los padres se aprovechan de su poder y autoridad alrededor del niño” (p. 12), y es precisamente a partir del instrumento de medida Child Rearing Practices Report (CRPR) de Block (1965) que se desglosan y contextualizan las preguntas implementadas a los adolescentes en el cuestionario de la presente investigación. Dos de las preguntas que se encuentran en el cuestionario en relación con la presente variable fueron “¿Me amenaza con castigarme si no hago las cosas bien?”, “¿me castiga cuando hago algo que no le gusta?”. (α=0,81).

Trato rudo: los padres toman “acciones relacionadas con gritar, pegar, dar palmadas o bofetadas, empujar, pegar con correa o algo parecido, y amenazas constantes que se le dicen al hijo” (Simons et al., 1991, p. 90). A partir de la Harsh Discipline Scale Creada por Strauss (1980) (Cabrera y García, 2007), la cual mide el nivel o dimensión de la disciplina física ejercida por los padres de familia, estos son algunos ejemplos de las preguntas implementadas a los adolescentes que participaron en la investigación: “¿Cuando te equivocas tu papá (mamá) pierde la paciencia y te grita?”, “¿Cuando mi papá (mamá) se pone bravo conmigo me amenaza con algo grave?”, “¿Para mi papá(mamá) es importante pegarme para que yo aprenda?”. (α=0,80).

Rechazo parental: según Rohner (s.f.; citado por Gracia et al., 2005), el rechazo parental es “la ausencia de calor, afecto o amor de los padres hacia sus hijos o el privarlos de éstos de modo significativo. Puede adoptar tres formas: a) hostilidad y agresividad; b) indiferencia y negligencia y, c) rechazo indiferenciado” (p. 74). También se refiere a ausencia o retiros significativos de manifestaciones de afecto, cuidado, bienestar, preocupación, apoyo, soporte o amor experimentado en la relación con padres y/o cuidadores (Cabrera y Guevara, 2007). Esta escala fue evaluada a través de seis (6) ítems. Algunos ejemplos de las preguntas planteadas fueron “¿Me dice cosas desagradables?”, “¿Me mira mal aun cuando yo no le he hecho nada malo?”. (α=0,80).

Ruptura de normas: la ruptura de normas es una conducta caracterizada por “mentiras, ausentismo laboral, conductas agresivas, vandalismo y consumo de sustancias psicoactivas” (Arias, 2013, p. 26). “beber alcohol, saltarse las normas, no sentirse culpable cuando se actúa mal, ir con chicos que se meten en problemas, decir mentiras o engañar, robar, decir groserías, fumar, o faltar a clase sin motivo” (Navarro y García-Villamisar, 2012, p. 663). Esta escala fue evaluada a través de trece (13) ítems. Los siguientes son algunos ejemplos de las preguntas planteadas: “¿Tomas bebidas alcohólicas sin permiso?”, “¿Faltas al colegio sin motivo?”, “¿Rompes las reglas en casa, en la escuela, o en otro lugar?”. (α=0,82).

Comportamiento agresivo del adolescente: esta escala fue diseñada para medir la variable dependiente; la cual se define como el comportamiento del adolescente que puede incluir desde exigencia de demasiada atención, amenazas, irritabilidad, envidia y desafío, hasta impulsividad y agresión física (Moreno y Chauta, 2012; y, Achenbach y Rescolar, 2001; citados por Cabrera y Guevara, 2007). Se realizó su evaluación a través de trece (13) ítems. Algunas preguntas al respecto fueron: “¿Atacas a la gente físicamente?”, “¿Te burlas de los demás?”. (α=0,79).

Para el análisis estadístico de la información se utilizó el software estadístico SPSS, versión 25; el cual arrojó los resultados que se muestran a continuación.

Resultados

Describimos a continuación, los resultados obtenidos en relación a las preguntas de investigación planteadas para este estudio.

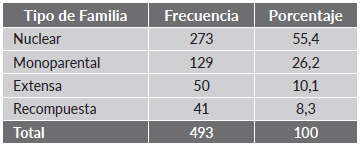

En la tabla 1 se observa que el 55,4 % de los adolescentes viven con sus padres y hermanos en familias de tipo nuclear; un 26,2 % viven con uno de sus padres y en algunos casos con hermanos, de los cuales en el 90,7 % la madre es cabeza de hogar; por otro lado, se observa que un 10,1 % viven con familia extensa, las cuales están compuestas por abuelos, tíos, primos, cuñados, hermanos y sobrinos; y, por último, un 8,3 % viven en familias recompuestas, algunos de ellos con hermanos y hermanastros. Es importante resaltar otros hallazgos respecto a la conformación familiar de estos adolescentes; ya que, además, se observó que un 42 % de los adolescentes que viven en familias extensas, también conviven con sus dos padres biológicos; y un 38 % de dichos adolescentes, viven con uno de sus padres, de los cuales en el 22 % de los casos es la madre.

En este sentido, se concluye que la mayoría de los adolescentes convive en una tipología familiar nuclear, sin embargo, seguidamente de la familia nuclear, es importante tener en cuenta que también es predominante la tipología familia monoparental en su mayoría con jefatura femenina. Cabe destacar igualmente que la jefatura masculina también es significativa para el análisis y la población participante.

Principales descriptivos de las variables

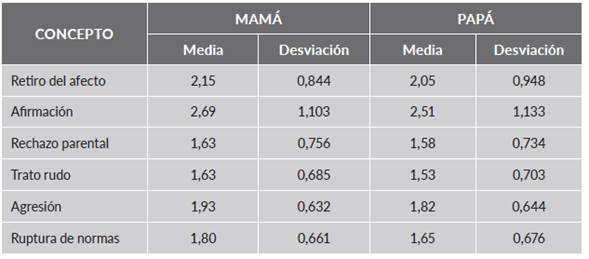

Se analizaron los estadísticos descriptivos de cada una de las variables independientes del estudio: ‘retiro del afecto’, ‘afirmación de poder’, ‘trato rudo’, ‘rechazo parental’ y la variable dependiente: ‘comportamiento externalizante’ (agresión y ruptura de normas) (ver tabla 2).

Tabla 2. Estadísticos descriptivos de las variables dependiente e independiente del estudio

Fuente: proceso de investigación.

En la tabla 2, se observa que las mamás ejercen más las prácticas parentales, siendo ‘afirmación de poder’ y ‘retiro del afecto’ las prácticas más comunes entre las madres. En cuanto a la agresión, los participantes perciben un nivel más alto por parte de la madre que del padre, según reporte de la media.

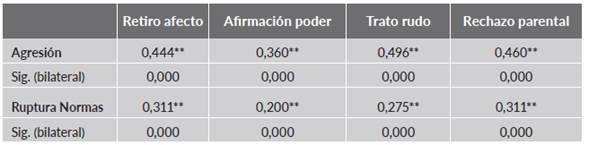

Correlación entre variables

Como se observa en la tabla 3, el coeficiente de correlación de Pearson entre las variables referentes a las prácticas parentales (retiro del afecto, afirmación de poder, trato rudo y rechazo parental) con relación al comportamiento externalizante de los participantes (agresión y ruptura de normas) arrojó coeficientes de correlación entre “0,200” y “0,496”; lo cual significa que la relación entre dichas variables es positiva. Los resultados encontrados demuestran que la relación de las prácticas parentales como ‘retiro del afecto’ tiene una asociación directa con el comportamiento agresivo en los adolescentes.

Tabla 3.Correlación entre variables dependiente e independiente

Nota: ** La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral) (2 colas). Fuente: proceso de investigación.

El análisis de la importancia de las prácticas parentales en relación con los comportamientos externalizantes (agresión y ruptura de normas) muestra que las prácticas que más se relacionaron con estos comportamientos fueron ‘retiro del afecto’ y ‘rechazo parental’. Por otra parte, las correlaciones altas y significativas de las prácticas parentales, están dadas por el retiro del afecto con comportamiento externalizante (agresión y ruptura de normas).

Tablas de regresión y coeficiente beta

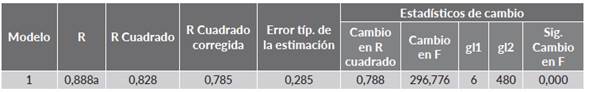

En las tablas 4 y 5 se evalúan la dependencia de la variable dependiente ‘comportamiento externalizante’ (agresión y ruptura de normas) con respecto a varias variables independientes (afirmación de poder, rechazo parental, retiro del afecto y trato rudo). En la tabla 5 se observan los coeficientes estandarizados o coeficiente beta.

Una vez conocidas las variables de las prácticas parentales como predictores del comportamiento externalizante de los participantes, y con el propósito de determinar cómo predicen estos comportamientos, se realizó una regresión lineal múltiple en la cual se plantearon las prácticas parentales de forma conjunta. Estas prácticas parentales en su orden ‘rechazo parental’, ‘retiro del afecto’, ‘trato rudo’ y ‘afirmación de poder’ predicen el comportamiento agresivo y ruptura de normas en los adolescentes. Es decir, estas son explicadas por el 82,8 % de la varianza de la variable dependiente ‘comportamiento externalizante’ y su influencia por las prácticas parentales.

Con el fin de dar cuenta de la variabilidad de los comportamientos externalizantes (agresión y ruptura de normas) en los participantes, se encontró un aporte significativo de las variables predictores como ‘retiro del afecto’ y ‘rechazo parental’ ejercidas con más frecuencia por mamá y papá. Se observa que estas dos prácticas son las que influyen de manera más significativa en el comportamiento agresivo de los adolescentes; a su vez, la afirmación de poder es la que representa unos niveles bajos para los participantes.

Discusión

El presente estudio tuvo como propósito describir la relación de las prácticas parentales como ‘retiro del afecto’, ‘afirmación de poder’, ‘rechazo parental’ y ‘trato rudo’ con los comportamientos externalizantes (agresión y ruptura de normas) en adolescentes escolarizados. Los resultados obtenidos dan respuesta a los planteamientos de la presente investigación y son consistentes con lo encontrado en investigaciones previas, en las que se comprueba que las prácticas parentales están significativamente asociadas con los comportamientos externalizantes (Georgiou y Symeou, 2018).

Esta investigación reafirma que las madres ejercen en mayor medida las prácticas parentales ‘trato rudo’, ‘rechazo’, ‘afirmación de poder’ y ‘retiro del afecto’ (Cabrera et al., 2016) implementando con mayor frecuencia éstas dos últimas prácticas, resultado que puede explicarse por el hecho de que las madres suelen ser las principales cuidadoras de sus hijos (Wong, 2009; citado por Wang y Liu, 2014). Así mismo, en la presente investigación se establece que los adolescentes expresaron mayor frecuencia en las conductas de tipo agresivo dirigidas hacia la madre.

Antón et al. (2016) afirman que el uso de la práctica ‘retiro del afecto’, por parte de ambos padres, es la que provoca más alteraciones emocionales en los adolescentes. Al profundizar el estudio a través del análisis correlacional, se concluye que los adolescentes perciben que la práctica más ejercida por el padre es el rechazo parental y por la madre la afirmación de poder y el retiro del afecto.

Se encontró que el retiro del afecto tiene una relación significativa con el comportamiento externalizante (agresión y ruptura de normas), ya que se identifica que, para los adolescentes, la percepción de ser ignorados por ambos padres cuando han cometido algún error, lo manifiestan en una tendencia más alta con el comportamiento agresivo; este resultado se suma a investigaciones previas (Hoffman y Saltzstein, 1967; citado en Cabrera y Guevara, 2007, p. 11). Por otro lado, frente al trato rudo, Cabrera et al. (2016), al citar a Frias-Armenta y McCloskey (1998), consideran que los padres que ejercen el trato rudo para controlar a sus hijos ponen a estos últimos en riesgo a comportamientos externalizantes.

Conclusiones

Teniendo en cuenta los aportes de esta investigación en cuanto a la relación significativa entre las prácticas parentales y el desarrollo de comportamientos externalizantes en los adolescentes, se hace necesario y relevante aportar a la posible solución por cuanto la problemática acarrea disrupción en los escenarios socio-familiares y educativos en los que se desenvuelven los adolescentes. Dicha solución puede darse a través de la Política pública nacional de apoyo y fortalecimiento a las familias —la cual hace mención a la familia como “el principal apoyo y base del sostenimiento de sus integrantes desde el nacimiento o desde la acogida de los individuos” (Ministerio de Salud y Protección Social, 2018, p. 17)— reconociendo la importancia de la familia durante todo el ciclo vital del ser humano.

Es por esto que se propone que los resultados del presente estudio orienten programas de fortalecimiento de las familias en las instituciones educativas con el fin de que coordinen esfuerzos para orientar a padres de familia y lograr un adecuado empoderamiento en el ejercicio de su rol, a través del fortalecimiento y la promoción de prácticas parentales que fomenten el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes y, así, disminuir en ellos comportamientos externalizantes. Con esto se apunta a la disminución de la violencia intergeneracional, a la reducción de los índices de violencia en el contexto escolar y a la reconstrucción del tejido social.

Por otra parte, Torío et al. (2008) contrastaron cuatro grupos de investigaciones, los cuales demuestran que en grupo familiares donde los padres se caracterizan por ser autoritarios, los adolescentes resultan ser obedientes y demuestran conformidad con los adultos; sin embargo, tienen un pobre autoconcepto, a diferencia de aquellos adolescentes donde sus padres son complacientes; sin embargo, estas prácticas provocan otros comportamientos. Este aspecto demuestra cómo los distintos entornos familiares que utilizan prácticas parentales de afirmación de poder, trato rudo, retiro del afecto y rechazo parental se asocian con el desarrollo de conductas externalizantes, las cuales interfieren en la interacción del adolescente en los diferentes contextos.

De igual forma, frente a una práctica parental de agresión, Vásquez (2005) relacionó actitudes como debilidad en el padre, tolerante en exceso, carente de autoridad, como si ejerce la violencia, con una alteración incipiente; donde los comportamientos externalizantes de agresión aumentan en respuesta del uso de las prácticas parentales.

No obstante, teniendo en cuenta la dinámica cambiante de las familias, se sugiere que se respalde la realización de investigaciones en temas relacionados, orientadas a establecer la influencia de prácticas parentales tales como disciplina inductiva, monitoreo, aceptación en el comportamiento externalizante de los adolescentes; la comparación entre prácticas parentales en dos contextos diferentes, rural y urbano; relación de prácticas parentales como trato rudo, afirmación de poder, retiro del afecto y rechazo parental con el comportamiento pro social de los adolescentes y en la primera infancia, entre otros. Con esto se apunta a la reducción de los índices de violencia en el contexto escolar y a la reconstrucción del tejido social.

Se sugiere adelantar estudios que evalúen los comportamientos externalizantes en adolescentes que viven con diferentes tipos de familias, para analizar si estas influyen en la aparición de comportamientos externalizantes y, así mismo, aplicar un mismo tipo de instrumento tanto a padres como a hijos.