Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Accesos

Accesos

Links relacionados

-

Citado por Google

Citado por Google -

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO -

Similares en Google

Similares en Google

Compartir

Apuntes: Revista de Estudios sobre Patrimonio Cultural - Journal of Cultural Heritage Studies

versión impresa ISSN 1657-9763

Apuntes vol.26 no.1 Bogotá ene./jun. 2013

Magic Garden

Magic Garden

Magic Garden

Manglerojo.org

correo@manglerojo.org

Artículo de investigación. Este artículo sintetiza el proceso de confección de una carta gráfica de San Andrés mediante el uso de la arqueología visual como metodología para indagar los objetos abandonados y desechados y desde estos, comprender aspectos sobre la cultura de la isla que no son evidentes desde las perspectivas con las que se han configurado las representaciones visuales del Archipiélago.

Recepción: 16 de enero de 2013. Aceptación: 2 de mayo de 2013.

Cómo citar este artículo

Mangle Rojo. org. (2013). Magic Garden. En Apuntes 26 (1) 138 - 149.

Resumen

Elaboramos una cartografía que cuestiona los mapas del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina que simplifican su imagen al representarlo como islas aisladas y vacías. Utilizamos la arqueología visual como metodología de excavación en fotografías de objetos abandonados para trazar una carta gráfica de la isla de San Andrés. Esta perspectiva nos permite dar cuenta del andar en el paisaje e integrar aquello que habita en lo cotidiano de las islas. Concluimos con la reflexión acerca del papel de la investigación abierta como una manera de establecer puentes para la comunicación y apropiación del conocimiento de forma conjunta.

Palabras clave: carta gráfica, arqueología visual, investigación abierta, cultura material, isla, archipiélago, San Andrés

Descriptores: Isla de San Andrés (Colombia)-Mapas, vida cotidiana-Aspectos socioculturales-Isla de San Andrés (Colombia), participación comunitaria

Abstract

We developed a cartography that questions the maps from the Archipelago of San Andrés, Providencia and Santa Catalina that simplify their image representing them as empty and isolated islands. We use visual archeology as an excavation methodology to study photographs of abandoned objects to draw a graphic chart of representation of the island of San Andres. This perspective allows us to account for the day by day in the landscape and to integrate that which inhabits the islands in everyday life. We conclude with a reflection on the role of open reasearch as a way to establish links for communication and knowledge appropriation.

Keywords: graphic chart, visual archeology, open research, material culture, island, archipelago, San Andrés

Keywords plus: San Andres Island (Colombia)-Maps, everyday-life socio-cultural aspects of San Andres Island (Colombia), community involvement

Resumo

Nós desenvolvemos um mapeamento que mapeia questionou o arquipélago de San Andrés, Providencia e Santa Catalina, que simplificam a sua imagem para representálo como ilhas vazias e isoladas. Nós usamos visuais arqueologia de fotografias de objetos abandonados para traçar uma "carta gráfica" da ilha de San Andrés. Essa perspectiva nos permite explicar a caminhada na paisagem e integrar o que habita as ilhas todos os dias. Concluímos com uma reflexão sobre o papel do investigação aberta como uma forma de construir pontes de comunicação e apropriação do conhecimento em conjunto.

Palavras-chave: carta gráfica, arqueologia visual, investigação aberto, cultura material, ilha, arquipélago, San Andrés

Palavras-chave descritores: Ilha de San Andres (Colômbia)-Maps, aspectos sócio-culturais da vida cotidiana da ilha de San Andres (Colômbia), o envolvimento da comunidade

doi:10.11144/Javeriana.APC26-1.maga

*Los descriptores y keywords plus están normalizados por la Biblioteca General de la Pontificia Universidad Javeriana.

El mapa vacío

"Dan la vuelta con frecuencia a la isla, pero en realidad lo que han dado es una vuelta sobre sí mismos, sin haber visto nada distinto de un paisaje que llevan prefabricado".

Hazel Robinson. Meridiano 81 (El Espectador, 1959)

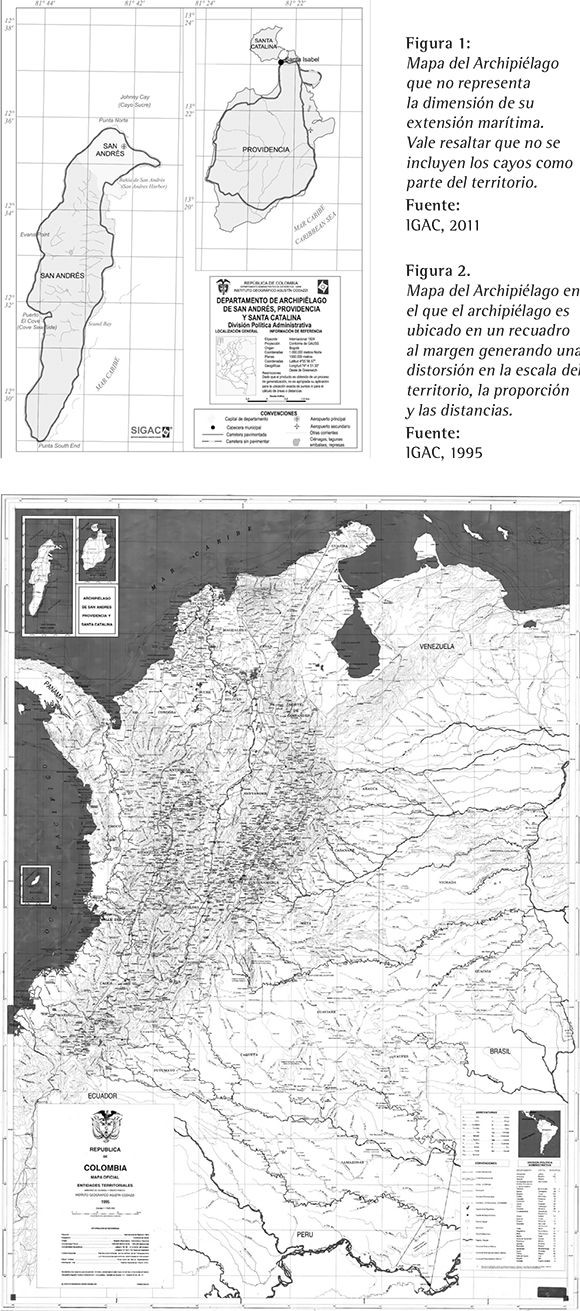

El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es habitualmente representado en los mapas utilizando contornos definidos vacíos al interior. En folletos turísticos, documentos institucionales y libros de escuela se repite la idea de cercanas y pequeñas islas que en cuestión de un par de horas es posible abarcar. Esta imagen vacía del Archipiélago, recortado en rectángulo, desubicado y fuera de escala, impacta nuestra percepción del territorio colombiano y desdibuja el significado que el conjunto de islas y cayos tienen en la geopolítica del Caribe.

En noviembre de 2012 el Archipiélago estuvo en el foco de la opinión pública nacional por la decisión del Tribunal de la Haya que dio respuesta a las reclamaciones de Nicaragua, reafirmando el derecho de Colombia sobre islas y cayos a costa de reconfigurar drásticamente el territorio marino a favor del demandante. El fallo enclavó los cayos de Serrana y Quitasueño al norte y confinó las islas mayores y los cayos aledaños siguiendo una línea fronteriza de doce millas náuticas de mar territorial, desarticulando así la unidad propia del Archipiélago. Irónicamente, con esta decisión el tribunal logró crear en la realidad una situación territorial semejante a la que ese mapa dislocado ha representado por décadas.

Archipiélago

"Poner un nombre es siempre clasificar, y trazar un mapa es en esencia lo mismo que poner un nombre".

Gregory Bateson (1978)

El ser parte del territorio colombiano ha sido para los isleños motivo de continua controversia, opiniones que se debaten entre propuestas autonomistas o la integración al gobierno central mediante la aceptación de un sistema clientelista y de prebendas. Resaltamos tres discursos recurrentes que rondan la comprensión sobre la situación del Archipiélago:

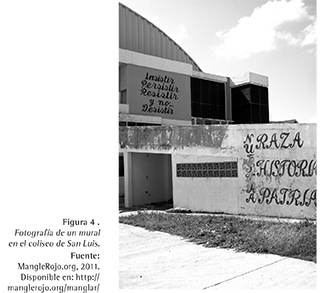

- La narración desde la catástrofe, la caída al infierno desde el paraíso, del calipso al colapso. Una referencia continua a encontrarse en el punto más bajo, más difícil, irremediable y crítico: 'La cochinilla que terminó con el algodón', 'la peste de ratas que acabó con el coco', 'el puerto libre que relegó al raizal', 'la apertura que hundió el puerto libre', 'la Haya que cercenó el mar'.

- El relato de la no pertenencia, del ser distintos, de la singularidad extrema. La constante tensión entre pobladores de origen étnico y económico diferente. Una negación a comprender la población isleña desde una perspectiva múltiple que articule las diversas maneras de ser. La isla se divide, se sectoriza, se rotula de acuerdo a habitantes que, en teoría no se mezclan. Los raizales hablan desde sí, negando al costero, pensándolo invasor.

- La ambigüedad del concepto de desarrollo sostenible que, basado en la declaración como reserva de biosfera, no armoniza con la cotidianidad isleña. A la par que se avanza en la protección de las áreas marinas, se intensifica la pesca. La correspondencia entre las actividades humanas y los ecosistemas no es una prioridad que guie el desarrollo de las islas, en donde se antepone el crecimiento comercial extractivo al futuro sostenible e innovador del Archipiélago.

Estos discursos operan como mapas mentales del Archipiélago que comparten características con el mapa vacío mencionado arriba; enfatizan los límites pero son vacíos en su definición. Este bucle catastrófico inhibe el control del territorio y confina a las islas en añoranzas de pasados mejores, terribles presentes y futuros inciertos.

Más que seleccionar uno u otro suceso como hito relevante que justifique las transformaciones en las islas, buscamos destacar el fascinante cruce de historias que le dan su profundidad y complejidad. El Archipiélago tiene una estela de migraciones que han configurado una situación social y ambiental particularmente interesante.

Su ubicación, privilegiada en el centro del Caribe Occidental le ha permitido desde el siglo XVII ser espacio para la convivencia de diferentes influencias de origen inglés, africano, francés y español, así como ser asiento de corsarios, puritanos y esclavizados que legaron las bases culturales del actual pueblo raizal, siendo su idioma creole ejemplo vivo de estas historias.

El siglo XX trajo consigo nuevas historias de la mano de inmigrantes Sirio-Libaneses y continentales atraídos por el "puerto libre" que transformaron drásticamente el paisaje social y cultural de las islas. Desde la década de 1970 el pueblo raizal impulsó un movimiento social de índole autonomista como respuesta a esta presión, pero que al no reconocer que el Archipiélago es múltiple, plegado y diverso, inhibe las posibilidades de pensar la autonomía como un mecanismo de conexión más que de aislamiento. Para reconocer la pluralidad cultural, humana, ambiental e histórica del Archipiélago es necesario salir de ese mapa vacío que se ha enraizado en los imaginarios y que se replica de manera fractal hacia adentro en la isla, encasillando espacios y personas. Al final, Hazel Robinson parecía no estar hablando solo de los turistas cuando escribió "Dan la vuelta con frecuencia a la isla, pero en realidad lo que han dado es una vuelta sobre sí mismos, sin haber visto nada distinto de un paisaje que llevan prefabricado" (1959).

Trash Busters

"Debo advertir que esta ciudad se haya conformada por numerosas realidades autónomas (...) Como en un gigantesco vertedero se superponen unas sobre otras, sin perder su idiosincrasia, se penetran y combaten"

Michael Ende (1992).

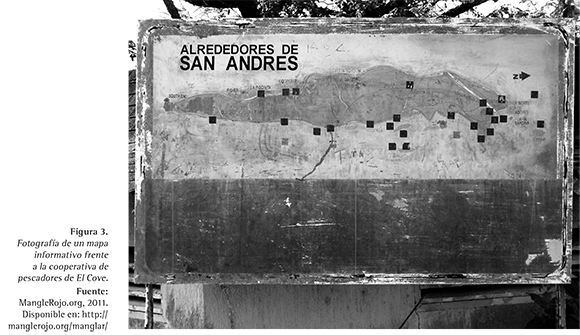

Esos mapas que reducen el territorio, lo encuadran y simplifican, son nuestro punto de partida para reflexionar acerca de la importancia de la representación cartográfica y su papel en la creación de mapas mentales de la realidad. Vemos la necesidad de explorar otras maneras de navegar en la complejidad del Archipiélago exponiendo lo cotidiano que es a la vez común e invisible, a la conciencia de propios y extraños. Un mapa que revele las historias que trazan caminos y los caminos que conducen la historia.

Entendemos la cartografía como el arte de dibujar mapas al combinar conocimientos científicos, habilidades técnicas y propuestas estéticas. Su etimología nos indica una relación estrecha con la palabra carta que en su acepción ordinaria es un papel, habitualmente doblado y cerrado, que una persona envía a otra para comunicarse con ella. Nuestra labor de cartogra fiar es elaborar cartas gráficas a modo de trazos que comunican historias mediante imágenes, manteniendo especial cuidado en los pliegues que guardan relaciones no visibles a simple vista. Retornamos al espíritu de viajeros y cosmógrafos que descubrían mundos nuevos y que con sus propias habilidades, narraban las rutas para navegarlos.

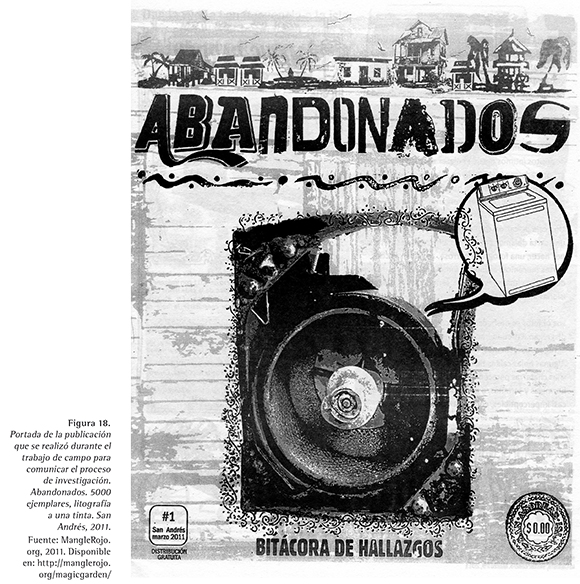

Para combatir el vacío en la representación del Archipiélago, confeccionamos una carta gráfica desde la experiencia de andar el paisaje (Careri, 2002). El trabajo de campo se realizó en dos fases en el transcurso del año 2011, la primera Magic Garden, ganadora de la beca en antropología visual del 1CANH y la segunda, La Viewmiksa, premiada con la beca de creación en arte digital del Ministerio de Cultura. Ambos procesos pueden consultarse en el sitio: www.manglerojo.org

Vagabundear

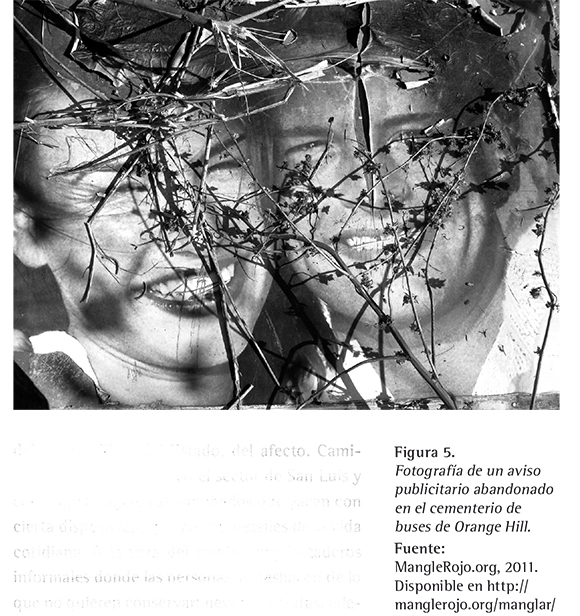

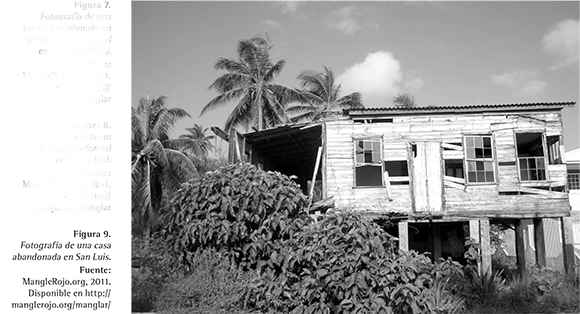

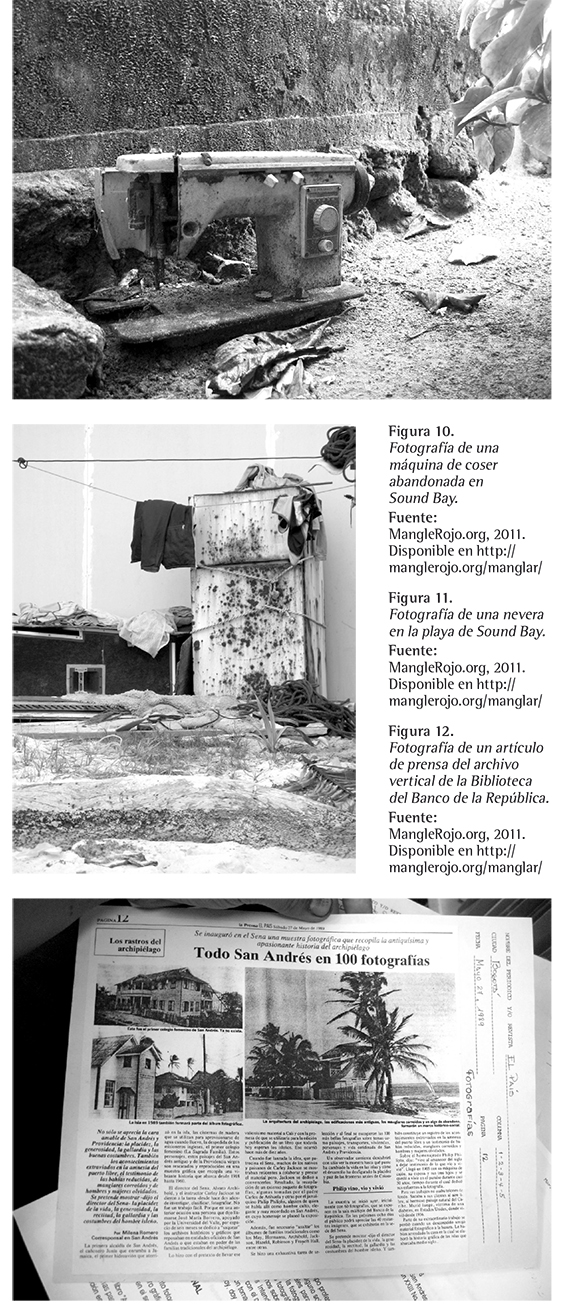

Lo abandonado: como presencia, como metáfora. Del cambio de sistema económico, del consumo, del puerto libre, del Estado, del afecto. Caminar por la circunvalar en el sector de San Luis y contemplar objetos abandonados que yacen con cierta disposición, que narran detalles de la vida cotidiana. A la vera del camino hay botaderos informales donde las personas se deshacen de lo que no quieren conservar: neveras, estufas, televisores, ventiladores y máquinas de coser. Zapatos sin par, restos de peinillas, chancletas, pupitres, pitillos, sillas, bicicletas, frascos, maletas, cuadernos... Casas de madera, ellas también abandonadas, muestran su riqueza abriéndonos puertas y ventanas para ser fotografiadas, diseccionadas, inventariadas, mientras hacemos conjeturas de la vida y del destino de sus antiguos moradores. Calidoscopios de pedacitos de plástico de todos los colores, azules, erosionados por el mar y la sal, lijados los bordes. Esqueletos de antiguos buses escolares, de carros de golf, tanques de óxido perfecto, escombros de una remodelación pasada. Una muñeca con pelo de musgo. Caminar jornadas extensas y extenuantes bajo el sol. Miles de fotografías.

Lo que sobra se desecha y se abandona, es un recordatorio de lo que somos como sociedad, de los valores comunes, las necesidades y posibilidades materiales de un tiempo específico, mostrándonos aristas del devenir histórico de los seres humanos que producen, usan y descartan objetos en el espacio (Scanlan, 2005).

De noche en el centro, descubrimos que el comercio se deshace de todas las cajas en las que llegan embalados sus productos. Cajas de cartón de todos los tamaños y calidades son depositadas en las aceras. Cajas especiales para transportar chocolates, perfumes, ventiladores o zapatos. Pasan los transeúntes como si no existieran, nadie repara en ellas. Un camión de basura de color naranja pasa frente a nosotros, en su costado se lee Trash Busters. Dos operarios de sobretodo naranja recogen apresuradamente las bolsas negras que están a lado y lado de la calle, el camión avanza unos metros y revela un montón de cajas de cartón arrumadas en una esquina. Los operarios ya están aplastándolas para tirarlas dentro del compactador, la última es cargada entre los dos, no la desarman porque contiene otra serie de cajas más pequeñas, un envión y está dentro; un tirón de la palanca y la máquina compacta todo el material. Los operarios trepan a la parte de atrás del camión ya en movimiento, los perdemos de vista al voltear la esquina.

Al final, todos los camiones de la empresa de basuras Trash Busters se dirigen hacia el botadero a cielo abierto llamado Magic Garden, donde descargan su contenido de basura y cartón para comenzar otra ruta de recolección. La basura que llega al relleno es sólida, lo orgánico se usa para alimentar animales. En el botadero un grupo de mujeres cuentan con pocos minutos una vez llega el camión para sacar provecho de los residuos. Seleccionan latas, que es lo que se recicla.

Sistematizar

Durante el trabajo de campo en la isla de San Andrés fotografiamos exhaustivamente botaderos informales dispuestos a la vera del camino, en lotes urbanos y rurales, patios de casas y playas; así como edificaciones abandonadas y sus contenidos, también hay fragmentados, aunque no abandonados, pedazos del archivo vertical de la Biblioteca del Banco de la República. El resultado es un registro fotográfico que recupera más de 4000 imágenes de objetos abandonados.

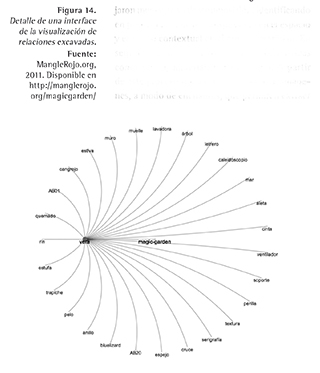

La recolección de estos datos fue solo la primera parte del proceso de construcción de la carta gráfica. El siguiente paso fue el desarrollo de una plataforma para procesar esa información visual, asumiendo la creación de nuestras propias herramientas de trabajo, comenzando por una base documental dinámica que respondiera a las necesidades y preguntas de la investigación en la medida en que estas se iban elaborando. Utilizamos para ello una base de datos de código abierto, Omeka (www.omeka.org).

Excavar

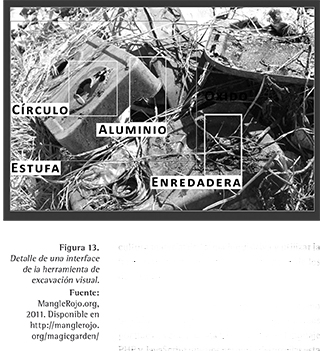

Nuestra investigación se plantea a partir de un nuevo concepto de arqueología visual. Arqueología porque indagamos en restos abandonados, en rastros de cultura material, vestigios no intencionados en los que se depositan significados culturales múltiples. Visual dado que excavamos en las fotografías tomadas en campo buscando encontrar formas para comunicar desde la imagen el proceso metodológico y los hallazgos. La arqueología visual nos permite acercarnos a la cultura material de forma inquisitiva y utilizar la imagen para reflejar los procesos sociales de los que hace parte.

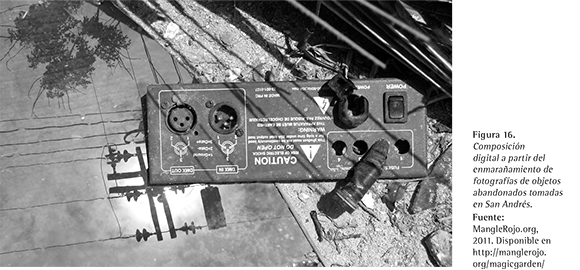

Asumimos cada imagen recolectada como un sitio arqueológico, para lo cual programamos por nuestra cuenta, una herramienta en lenguaje PHP y JavaScript que nos permitió desarrollar esta excavación visual a la par del desarrollo de las diferentes fases de estudio. Las imágenes se trabajaron mediante su descomposición, identificando en primera instancia su disposición en el espacio y el marco contextual en el que se inscribían. En segundo lugar se identificaron características como forma, material, tamaño, color. A partir de este proceso realizamos cortes en las imágenes, a modo de encuadres, que permiten extraer elementos puntuales. Finalmente procedimos a su recomposición.

Enmarañar

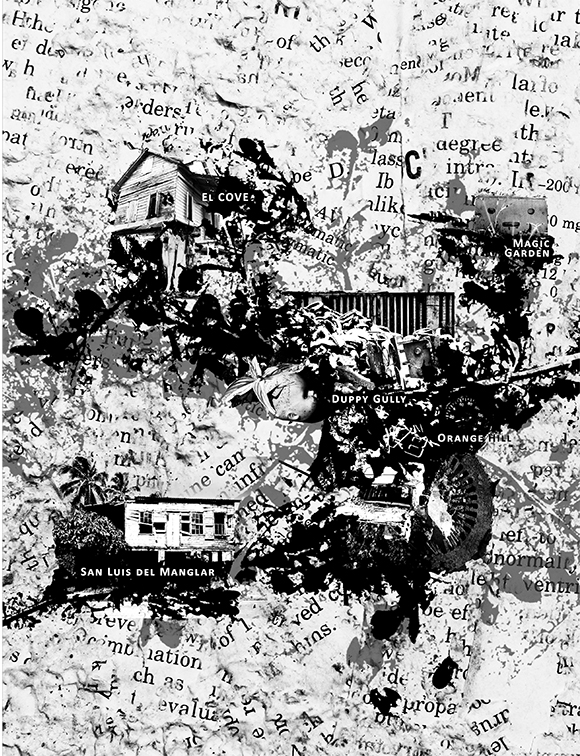

Confeccionamos la carta gráficainspirados en la idea de maraña creada por la acción desintegradora-integradora de dos fenómenos naturales: el salitre que descompone los materiales, royéndolos, fragmentándolos y al final desintegrándolos; y el de la vegetación que enreda, hunde y recompone los objetos integrándolos al paisaje. Con base en esto, sintetizamos conjuntos visuales buscando recomponer puentes entre los objetos materiales fotografiados y sus contextos culturales subyacentes.

Apelamos aquí a la identificación de patrones estéticos como medio para reconocer patrones éticos de la cultura isleña y describir de forma indirecta sistemas sociales que por su complejidad, no son susceptibles de un análisis directo. Nuestra propuesta se basa en reconocer que las acciones de los seres humanos tienen manifestaciones materiales que expresan, de forma consciente o no, su ética en el contexto ambiental (Bateson, 1979). Esta idea de artefactos como agentes no-humanos plantea la ventaja de considerar el fenómeno social como una red sin costuras donde la naturaleza, los artefactos y los humanos comparten la capacidad de acción sobre el mundo; un jardín mágico que surge cuando se funden las distinciones entre lo humano y lo no-humano, entre lo natural y lo tecnológico (Michael, 2000).

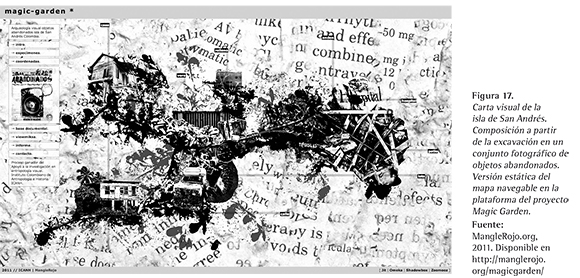

Hay que hacer un esfuerzo: apelamos al extrañamiento de la mirada, a la transposición de elementos. La carta gráfica que se construyó desde el vagabundear y que enmaraña fragmentos, emulando la acción de la vegetación y el salitre, se completa con la participación del lector, invitado a emular el andar mediante la navegación sobre el mapa interactivo digital.

Finalizar

Magic Garden es un ejercicio de composición visual desde la disgregación de fragmentos. La carta gráfica resultante se pliega hacia adentro y aglutina piezas desechadas de cultura material que hablan de la vida cotidiana en las islas. Esta muestra espacios desdoblados, ocultos e insertos unos en otros, un palimpsesto: un conjunto que por su abundancia es difícil de enumerar, que es en últimas, la definición misma de archipiélago (RAE, 2001).

Trabajar sobre la imagen implica reconocer la importancia de las relaciones que se encuentran implícitas en ella. Una estrategia para pasar de la intuición a la manifestación es la manipulación exhaustiva de la imagen: cortándola, ajustándola, combinándola, en síntesis, recomponiéndola.

Asumimos que seguir la pista visual de los artefactos acomodados, reacomodados y dispersos nos acerca a lo que la gente hace cotidianamente, pues la basura no miente. Hablar desde lo abandonado es hablar de los problemas sociales del territorio, la crisis política y las limitaciones económicas; pero a la vez, es explorar las posibilidades culturales de resistencia, persistencia y autonomía que operan en este espacio.

Esta metodología para la confección de cartas gráficas probó ser una herramienta útil en la investigación-creación para la sistematización, análisis y comunicación de los datos recolectados en campo, planteando espacios de intercambio, discusión y enriquecimiento conjunto. Llamamos a esta manera de trabajar investigación abierta puesto que desde el inicio del proceso, hace visible los mecanismos internos, comparte las herramientas y no se plantea como un producto finalizado y limpio, sino como una plataforma en construcción. La imagen que lo ejemplifica es la del manglar: espacio liminal, incubadora, procesador de datos, residuos y nutrientes; idóneo para la generación de múltiples y diversos organismos.

Referencias

Bateson, G. (1958). Naven. Stanford: Stanford University Press. [ Links ]

Bateson, G. (1979). Mind and Nature: a Necessary Unity. New York: Dutton Books. [ Links ]

Careri, F. (2002). Walkscapes. El andar como práctica estética. Barcelona: Ed. Gustavo Gili. [ Links ]

Ende, M. (1992). El pasillo de Borromeo Colmi (Homenaje a Jorge Luis Borges). En La prisión de la libertad. Madrid: Alfaguara. [ Links ]

Hockings, P. (2003). Principles of Visual Anthropology. Berlín: Mouton de Gruyter. [ Links ]

Michael, M. (2000). Reconnecting Culture, Technology and Nature. Londres: Routledge. [ Links ]

Robinson, H. (1959). Meridiano 81. El Espectador. [ Links ]

RAE (2001). Diccionario de la lengua española. Madrid: Real Academia Española. [ Links ]

Sandner, G. (2003). Centroamérica y el Caribe Occidental: coyunturas, crisis y conflictos 1503-1984. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. [ Links ]

Scanlan, J. (2004). On garbage. Londres: Reaktion. [ Links ]