Introducción

Las acciones motivadas típicas del ser humano se caracterizan por un amplio espectro de complejidad; es decir, son múltiples las cualidades que llevan a considerarlas como complejas y diferentes de las acciones no-humanas. Son complejas, en primera instancia, porque implican un funcionamiento cognitivo superior al de los organismos no-humanos; al parecer eso está fuera de discusión. Ese funcionamiento cognitivo superior encuentra su máxima expresión en el uso del lenguaje, que le ha permitido a la especie humana el establecimiento de relaciones sociales, particularmente de relaciones sociales de producción; también le ha permitido el desarrollo de una cultura basada en la producción de artefactos que contribuyen de forma creciente al conocimiento y al “dominio” de la naturaleza; y ha hecho posible la génesis de una historia que le permite al humano apropiarse progresivamente de cualquier desarrollo cultural anterior, y volver a construir sobre las construcciones anteriores, pero no a ciegas, sino anticipando el impacto futuro de esas construcciones por venir. Igualmente son complejas porque una acción suele representar la síntesis de un amplio conjunto de comportamientos, y una actividad reúne un conjunto de acciones en interacción sinérgica hacia el logro de algún fin previsto de antemano, donde las consecuencias de unos comportamientos se encadenan con las de otros para conducir a la generación de algún resultado final.

En última instancia, una acción es más que una sencilla adición de comportamientos, y una actividad es sistemática y organizada respecto del tipo de acciones que incorpora. En otras palabras, las actividades humanas son complejas porque el resultado final del encadenamiento consecutivo de comportamientos y de acciones que se incorporan constituye una meta deliberada de antemano, de tal forma que las sucesiones de comportamientos y de acciones entrelazados no son aleatorias, ni producto exclusivo de asociaciones previas, sino que obedecen a una intencionalidad conducente a la obtención final de la meta programada, de forma prospectiva. Este último aspecto, que se plantea como una cualidad exclusiva de la acción humana, constituye el tema principal del presente escrito.

Aunque suele pensarse espontáneamente en la motivación como la presencia de la ocasión en que un organismo da inicio o impulsa el comienzo de la secuencia de comportamientos que conducirán finalmente al logro de una meta, la realidad es que ese comienzo constituye apenas la etapa inicial de un proceso estructurado a través de fases sucesivas, conocido como “el proceso motivacional” (Palmero-Cantero et al., 2011), al que aquí se le denomina también “ciclo motivacional”, cuyo recorrido resulta indispensable para arribar finalmente al logro de la meta prevista.

Puede afirmarse, entonces, que el proceso motivacional de una acción es eminentemente un ciclo intencional que arranca a partir del surgimiento de alguna necesidad, prosiguiendo luego de manera propositiva y autodeterminada por la persona hasta el final, cuando el resultado de la acción realizada es congruente con la solución de la necesidad. Ese ciclo se repetirá luego, cuando vuelva a surgir la ocasión en que un estímulo pertinente indique una nueva oportunidad para que la acción vuelva a emitirse con el fin de resolver la necesidad, que se manifiesta reiterativamente. Sin embargo, en la nueva ocasión el proceso no será idéntico, pues arrancará a partir de un estado de cosas determinado por lo que sucedió en la ocasión anterior, que ha concluido con una síntesis de las relaciones causales entre la ejecución de la acción intencionada y el logro de los resultados que se habían anticipado. En otras palabras, se trata de un ciclo creciente en forma de espiral, en el que una nueva espiral abarca y supera a la anterior, de tal forma que en el presente se condensa lo acontecido en el pasado, pero también se anticipa deliberadamente lo que puede acontecer en el futuro.

En la anterior descripción se ha hecho una distinción entre comportamientos, acciones y actividades. Eso no significa que se esté realizando una clasificación que atribuye una naturaleza psicológica diferente cuando se trata de un comportamiento, en comparación con el caso de una acción o de una actividad. Podrían incluirse otros niveles, por ejemplo, el nivel de “respuesta” o de “reacción”, anteriores a los niveles propuestos, o intermedios a ellos, sin que eso implique la atribución de una naturaleza psicológica diferente a la respuesta, en comparación con el comportamiento o con la acción. En ese sentido puede afirmarse que se trata de una clasificación relativamente arbitraria, que obedece a la noción de complejidad respecto de la cantidad de respuestas involucradas en un comportamiento, o de la cantidad de comportamientos que están involucrados en una acción, o de la cantidad de acciones involucradas en una actividad.

En todos los casos, desde la más elemental respuesta hasta la más compleja actividad, se manifiesta una única naturaleza psicológica: en uno y otro caso se trata de elaboraciones motivadas, hechas por la persona en diversos contextos socio-culturales de praxis humana, y en tanto que elaboraciones hechas o construidas por la persona tienen una naturaleza psíquica y son objeto de estudio para la ciencia psicológica. Lo mismo puede afirmarse para hacer referencia a la más elemental reacción de flexión o de extensión controlada por una unidad motora aislada que gobierna la actividad de un dedo, que para hacer referencia a la compleja actividad implicada en la ejecución diestra de una partitura musical.

En la anterior consideración, la noción de complejidad alude a la cantidad y a la calidad de los comportamientos implicados en una acción. La noción referente a lo “psicológico” alude a la naturaleza consciente de los comportamientos que la persona ejecuta en su elaboración de la acción; esta conciencia se fundamenta en el conocimiento que la persona ha adquirido acerca de los resultados de su acción dentro de la secuencia progresiva de ejecución de la misma, lo que la lleva a prospectar el logro de un resultado que se puede aproximar a la meta ideal que se ha propuesto alcanzar de antemano. En ese conjunto complejo de acciones cuenta por igual la función de un movimiento elemental (la flexión inadecuada de un músculo puede dar al traste con la calidad de una obra musical), el recuerdo de una nota musical, la lectura de la partitura, la destreza o habilidad adquirida para el manejo de un instrumento, el sentimiento vivenciado en la relación con el público, etc. Todos esos elementos cuentan de una forma integrada; ninguno cuenta por su función aislada de los demás.

En otros términos, se trata de elementos correspondientes a fenómenos y a procesos psicológicos, que, en su interacción dentro de la actividad, confluyen para la realización de un acto conducente al logro de una meta, como puede ser la meta de ejecutar una composición musical que resulte satisfactoria para el auditorio que la escucha. Los fenómenos psicológicos corresponden con elementos como las sensaciones, las cogniciones, y los movimientos. Los procesos psicológicos son constructos derivados e inferidos de la interacción entre fenómenos, tales como los procesos de percepción, emoción, atención, abstracción, motivación, aprendizaje, memoria, la intencionalidad, etc. El presente escrito se propone profundizar en el análisis de la intencionalidad humana, en el contexto del proceso motivacional que le subyace a la realización de cualquier acción.

El Proceso Motivacional y la Intencionalidad de la Acción

Entre los procesos psicológicos, los que más se asocian con el análisis de la elección y la toma de decisiones son, por definición, los referentes a la emoción y a la motivación. A su vez, estos dos procesos tienen una íntima relación entre sí, en la medida en que un proceso emocional se ubica en el arranque de un proceso motivacional, es decir, en la medida en que el aspecto emocional determina el inicio del proceso motivacional de cualquier acción. Esto significa que una acción motivada, entendida como un conjunto de comportamientos conducentes al logro de una meta, se inicia emocionalmente a partir del deseo subjetivo de hacer algo que permita satisfacer una necesidad, se continúa con la evaluación deliberada que conduce a la decisión explícita de actuar con el propósito de acceder a un determinado resultado, y se prosigue con la puesta en práctica de los comportamientos pertinentes a la acción misma. En esta secuencia de fases se puede apreciar cómo una acción representa una función psíquica superior a partir de la coordinación entre procesos emocionales y procesos intelectuales integrantes de la conciencia (Vygotsky, 1925/1999; Wertsch, 1985). La integración de procesos se manifiesta mediante una totalidad unificada como un conjunto de funciones ejecutivas interactuantes de tipo emocional/motivacional y de tipo meta-cognitivo, las cuales implican una amplia participación cortical y subcortical, pero, sobre todo, una importante coordinación ejercida por el córtex frontal. Esta coordinación es indispensable para que los impulsos emocionales adopten cursos adaptativos, socialmente aceptables (Ardila, 2018).

La motivación se ha definido como “un concepto que usamos cuando queremos describir las fuerzas que actúan sobre, o dentro de, un organismo, para iniciar y dirigir la conducta de este” (Palmero-Cantero et al., 2011, p. 10). En ese concepto, los anteriores autores subrayan un aspecto referente al inicio de la conducta, y otro referente a la direccionalidad de la misma. El primero se considera genéricamente como un aspecto de activación conductual, referente a la cantidad de energía que el organismo moviliza y el esfuerzo que realiza para la ejecución de la acción. El segundo se considera como un aspecto direccional, referente a la cualidad de la meta seleccionada por el organismo, hacia cuya consecución proyecta la acción, dando origen a la intención de actuar. Ambos aspectos muestran variaciones sustanciales entre individuos de la misma especie en una misma circunstancia, o en un mismo individuo en diferentes circunstancias, lo que conduce a conceptuar la motivación como un proceso dinámico y no como un estado permanente, así como a realizar hipótesis acerca de los factores que le imprimen el dinamismo a ese proceso, con lo cual surgen las diversas teorías que se han propuesto el análisis de la motivación a lo largo de la historia de la psicología (Barberá-Heredia, 2002; Heckhausen, 2008).

Para describir el proceso de la motivación, en el presente escrito se adopta la perspectiva de análisis propuesta por el modelo conocido como Teoría del Rubicón de las Fases de la Acción (Heckhausen, 1963, 1987, citado por Heckhausen, 2008). La adopción se hace en razón de que se trata de una teoría sobre la motivación que permite ubicar y analizar el papel de las expectativas cognitivas responsables de la intencionalidad de la acción (Mateos, 1996a), y un modelo que se ubica en la línea de teorías motivacionales que enfatizan el control de la acción (Barberá-Heredia, 2002). Se entiende este control como la secuencia coherente entre la presencia de una necesidad, la selección de una meta que corresponde con la resolución de la necesidad, y la realización de los comportamientos requeridos para la obtención del resultado esperado. El modelo no solo hace referencia a los factores responsables de la elección de metas, ubicados en la fase propiamente motivacional del ciclo; también se refiere a los factores responsables de la ejecución de las acciones, ubicados en la fase volitiva del ciclo motivacional. Igualmente, incorpora los factores responsables de la formación de una perspectiva futura sobre la acción, mediante el análisis de los acontecimientos de atribución de causalidad que ocurren en la fase de post-acción (Achtziger & Gollwitzer, 2008; Heckhausen & Gollwitzer, 1987).

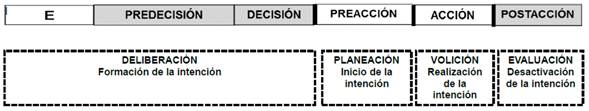

En la Figura 1 se presenta un esquema de las fases motivacionales de la acción incorporadas en el Modelo del Rubicón (parte superior de la figura, cuadros en línea continua), así como una caracterización acerca de la posición intencional frente a la acción en cada una de las fases (parte inferior de la figura, cuadros en línea discontinua). Ambos elementos de la figura están inspirados en la propuesta original de Heckhausen sobre el modelo (Achtziger & Gollwitzer, 2008; Heckhausen & Gollwitzer, 1987). Sin embargo, esta representación del proceso motivacional se adapta, en lo referente a la fase pre-decisional, para diferenciar con claridad el momento de arranque del proceso, cuando se presenta una situación estimular (E) que da origen al surgimiento de una necesidad, con respecto al momento pre-decisional de evaluación acerca de las posibilidades de la acción para la resolución de la necesidad, y también para diferenciar al anterior momento con respecto del momento de toma de una decisión de acción propiamente dicha. El rubicón de la acción se representa mediante la línea gruesa que separa la fase de decisión y la de pre-acción, el cual se repite al inicio de la acción y al inicio de la post-acción.

La formación de la intención

De las cuatro fases propuestas en el Modelo del Rubicón, la primera constituye una fase de deliberación, en la cual ocurre la formación de la intención. En esta fase, como se indicó antes, pueden diferenciarse tres etapas que conducen secuencialmente a la formación plenamente deliberada, y por consiguiente explícita, de una intención. Flórez (2007), en un análisis del proceso motivacional que siguen las acciones de promoción de la salud y de prevención de sus daños, pero que pueden generalizarse a cualquier acción, caracteriza esas etapas en función de algunos factores que tienen su máxima importancia en cada etapa como factor impulsor de la motivación para la acción, aunque la presencia de cada factor se mantiene a lo largo de todo el proceso motivacional.

La etapa de arranque del impulso motivacional surge al presentarse una determinada situación estimular (E) en la que se manifiesta una necesidad, la cual mueve naturalmente al organismo a actuar con el objeto de satisfacer la necesidad. La emoción es evocada por pensamientos pre-existentes, los cuales constituyen una especie de síntesis acerca de la causalidad, en el sentido de que resumen lo sucedido en el pasado, al tiempo que se constituyen en el punto de partida que orienta hacia el futuro (Weiner, 1987). El factor central en esta etapa es la reacción emocional del organismo frente a la percepción de E; dicha percepción es el elemento activo a través del cual el organismo da inicio a la construcción de la intención. Por lo mismo no debe conceptualizarse el acontecimiento como una simple reacción emocional, sino como la elaboración de un inicio intencional, determinado por la percepción activa del organismo frente a E. Esta percepción puede tener un grado variable de conciencia de parte del organismo, en función de los acontecimientos que sigue un determinado proceso emocional (Palmero-Cantero et al., 2011). En otros términos, la anterior afirmación significa que el inicio intencional de la acción surge mediante un proceso emocional que se inserta al puro comienzo del proceso motivacional, mediante el cual se determinan intenciones orgánicas de aproximación a lo agradable y de evitación de lo desagradable, así como diversas emociones más (Weiner, 1987). Se trata de un proceso filogenéticamente primario, anterior a la conciencia, fundamental en el curso de la adaptación vital de cualquier organismo, pero que en el caso humano se asocia a la presencia de ideas complejas, valores, y juicios que la persona aprende y desarrolla en su contexto socio-cultural a partir de experiencias propias y de otros, y los utiliza para realizar de manera automática la percepción de E.

Sería impreciso pensar que la intención de actuar, en el caso humano, surge como una reacción automática a la presencia de E, pues dicho automatismo corresponde al proceso perceptual de E que se ubica en el comienzo de la intención de actuar. La diferenciación tiene importancia porque en la modificación del proceso perceptual, que se da a través de experiencias repetidas en el afrontamiento de E, también se producen necesariamente modificaciones en las reacciones emocionales iniciales y, consecuentemente, en la intencionalidad de las acciones que siguen a dicha percepción. De esta forma, la percepción de E, con la reacción emocional que ella evoque, promueve un inicio intencional de alguna acción que tenga un sentido de utilidad coherente con la emoción evocada. La intención de huir tiene un sentido de utilidad coherente con una emoción de miedo, de la misma forma que la intención de agredir es de sentido coherente con la emoción de ira, etc.

Podría decirse que la emoción vivenciada a partir de una percepción genera una determinada actitud, o disposición a actuar en cierto sentido. A manera de ilustración, si E corresponde a la recepción de la información acerca de la presencia de una enfermedad grave, la reacción emocional de malestar (dolor, tristeza, ansiedad, etc.) conduce a intenciones iniciales de actuar hacia la re- o hacia la desconfirmación de la noticia, produciéndose lo que algunos conceptualizan como proceso motivacional de “negación”. Otras intenciones sobrevendrán cuando la persona descubra que puede actuar eficazmente para afrontar la enfermedad, en función del contexto socio-cultural en el que se produzca dicho afrontamiento, y de la interiorización que la persona realice sobre el mismo. Pero eso sucederá a través de un proceso de evaluación cognitiva, posterior al proceso de percepción inicial.

En la segunda etapa, de profundización en la deliberación, posterior a la percepción inicial, cambian los factores relevantes que determinan el curso de la intencionalidad. En lugar de la percepción de E, factor subyacente a la reacción emocional, empieza a ser la percepción de eficacia de una acción la que conduce a la intención de emprender dicha acción de afrontamiento, que solucione efectivamente la necesidad orgánica, cualquiera que sea la naturaleza de la necesidad (biológica, psicológica, o social). Dicha percepción de eficacia de la acción corresponde con los procesos conceptualizados por Bandura (1997) como expectativas de resultado y expectativas de autoeficacia. La percepción de eficacia se constituye así en el mecanismo básico determinante de la permanencia de una reacción emocional, que configura un proceso de afrontamiento emocional que puede resolver (o, también, profundizar y empeorar) el estado afectivo personal, pero que no resuelve la necesidad. O, por el contrario, la percepción de eficacia puede llevar al progreso desde la reacción emocional, para conducir al emprendimiento de una acción de solución de la necesidad a través de un proceso de afrontamiento instrumental efectivo.

La formación de un sentido subjetivo de control, fundamentado en la percepción de eficacia de la acción, se constituye en el factor clave para que la persona prosiga o no hacia la realización de una acción, ej. La acción de asumir un tratamiento indicado para una enfermedad (Witte, 1992). Si la percepción de eficacia para realizar una acción (ej. asumir un tratamiento) es baja, lo más probable es que la persona permanezca en el estado emocional inicial (ej. estado de miedo) y lo profundice. Esto la llevará a adoptar mecanismos de afrontamiento emocional, útiles para resolver el miedo, pero inútiles para afrontar la situación estimular (en este caso la enfermedad). Si la percepción de eficacia supera a la percepción de amenaza, se dará la condición necesaria para que se consolide la intención de asumir el tratamiento como alternativa eficaz de afrontamiento instrumental.

La presencia de la doble intencionalidad, de afrontamiento emocional y de afrontamiento instrumental, ha sido conceptualizada por los teóricos de la motivación como un afrontamiento de doble procesamiento paralelo (Witte, 1992), cuyos resultados tienen valor en función de su eficacia para dar cuenta de la resolución de la necesidad. Aunque en algunos casos el afrontamiento emocional constituye la principal forma de afrontamiento conducente a la solución de la necesidad (piénsese, por ejemplo, en el duelo subsiguiente a las pérdidas), lo más común es que dicho afrontamiento emocional solo constituya un paso intermedio requerido para favorecer el desarrollo de una intención de actuar efectivamente con el fin resolver la necesidad a través de un proceso de afrontamiento instrumental. Así, la percepción de eficacia de la acción, en interacción con otros factores, se convierte en la variable que, en esta etapa, adquiere la mayor importancia relativa para favorecer la intención de actuar por parte de la persona (Witte, 1998).

En la ilustración de la enfermedad, la reacción emocional de miedo ante el daño potencial es adaptativa si se afronta para impulsar a la adopción de un tratamiento efectivo, pero resultaría insuficiente y desadaptado detenerse en acciones que solo produzcan el alivio del estado emocional de miedo, haciendo caso omiso de las acciones instrumentales conducentes al tratamiento eficaz de la enfermedad. Este ha sido un tema de investigación que suscita gran interés en el campo de las comunicaciones masivas que apelan a las reacciones emocionales, especialmente a las reacciones de miedo, para promover la intención de emprender acciones de protección por parte de la gente (Popova, 2012).

En el análisis de la percepción de eficacia, Bandura (1997) resalta la función de las expectativas de resultado y las de autoeficacia. Las expectativas de resultado hacen referencia a las creencias acerca del potencial de una acción para conducir a la obtención de un determinado En el análisis de la percepción de eficacia, Bandura (1997) resalta la función de las expectativas de resultado y las de autoeficacia. Las expectativas de resultado hacen referencia a las creencias acerca del potencial de una acción para conducir a la obtención de un determinado resultado, es decir, a la eficacia de la acción en sí misma para conducir a la meta que motiva la intención de actuar. Las teorías pioneras acerca de la motivación y la intencionalidad de la acción se basaron principalmente en el análisis de la función de las expectativas de resultado (Irwin, 1971).

Las expectativas de autoeficacia, por otra parte, se refieren a las creencias de tipo autorreferencial acerca de la capacidad de la persona para llevar a cabo una determinada acción en un contexto particular; es decir, aluden a la eficacia propia de la persona que actúa y no a la eficacia de la acción en sí misma, aunque ambas son esenciales para que se forme un sentido de control favorable al desarrollo de la acción, sentido agenciado por la propia persona en función de sus expectativas de autoeficacia (Bandura, 2001).

Son diversas y variadas las fuentes de autoeficacia (Bandura, 1997), y no pueden reducirse solamente a la experiencia y a la historia de reforzamiento individual, lo cual obliga a la búsqueda de factores que se ubican en el contexto socio-cultural para evaluar su impacto sobre la autoeficacia personal. Entre esos factores, uno de gran importancia es el referente a las relaciones de apoyo o de rechazo social frente a determinadas acciones, lo cual condujo a postular el papel de las denominadas “normas subjetivas” por parte de la Teoría de Acción Razonada (Fishbein & Ajzen, 1975). Esta teoría asume a la intención de actuar como el producto más relevante de la motivación personal originada en las creencias, tanto en las creencias acerca de la acción como en las creencias autorreferenciales, especialmente en su versión posterior como Teoría de Acción Planeada (Ajzen, 1985). Ésta última asume explícitamente el análisis sobre el papel de la autoeficacia en el paso de la intención a la acción, en adición al papel de las actitudes conductuales (expectativas de resultado) y al papel de las normas subjetivas.

Las normas subjetivas hacen referencia al papel de la presión de grupo, que puede ser favorable o desfavorable para la realización de una determinada acción por parte de la persona, y al soporte instrumental que el grupo suministre en apoyo para que la persona actúe en la dirección propulsada; pero también toman en cuenta la disponibilidad de la persona para complacer al grupo, aceptando su influencia, o para actuar de forma autodeterminada en consonancia con lineamientos que sean más intrínsecos que extrínsecos.

En la tercera etapa, la deliberación conducente a la formación de la intención alude al proceso de toma de decisiones, consistente en que la intención asuma la forma de una decisión explícita, con lo cual el proceso entra en la fase demarcada por el primer rubicón. La expresión “rubicón” es equivalente a “punto de noretorno”, similar a lo sucedido en la época del imperio romano, cuando el río Rubicón marcaba el límite entre el territorio romano y el de la Galia Cisalpina, por lo cual era prohibido a los generales cruzarlo estando armados en señal de amenaza a Roma. Al cruzarlo con sus tropas, Julio César expresó la famosa frase “alea iacta est” (la suerte está echada). En la Teoría del Rubicón sobre las fases de acción, llegar al punto de decisión explícita es un momento al que se le asigna el mismo significado, que expresa un sentido muy probable de no-retorno para que la intención se transforme en acción. Se trata de un sentido de valor, en el que el valor, más que la simple utilidad de la acción presente en el comienzo, hace que ésta entre en una fase de no retorno por el compromiso asumido, que obliga a llevarla hasta el final.

La decisión constituye el punto más importante del proceso de autodeterminación, en el cual la persona emprende el camino hacia la realización de la acción propiamente dicha, a través de su planeación, que es propuesta por Heckhausen y Gollwitzer (1987) como fase de inicio de la intención. Sin embargo, vale la pena enfatizar que, lógicamente, emprender la planeación de una acción es un paso coherente si previamente ya se ha tomado la decisión de actuar, pues no se entendería la planeación de la acción si aún persisten vacilaciones que le generen dudas a la persona en torno a la intención de actuar. A esto debe agregarse que, por lo general, el logro de una meta no coincide con el resultado de una sola acción, sino que implica la realización de un conjunto de acciones que integran un sistema de actividad (Leontiev, 1984; Montealegre, 2005), con lo cual la “decisión” también constituye un proceso complejo, al que le subyace la formación de un sentido de valor sobre una actividad que implica adoptar diversas elecciones y decisiones.

Dentro de los modelos conceptuales que se ocupan de evaluar el papel de las variables motivacionales en el proceso de toma de decisiones, dos que han tenido el mayor impacto investigativo, básico y aplicado, son la Teoría de la Utilidad Subjetiva Esperada (SEU por su siglaen inglés) y la Teoría del Prospecto (Fernández-Huerga, 2012; Mateos, 1996a). La primera, relacionada con la clásica obra sobre la teoría de los juegos y la conducta económica, publicada en 1944 por John Von Neumann y Oskar Morgenstern (Morgenstern, 1976; Von Neumann & Morgenstern, 2004). La segunda, relacionada con la obra de Daniel Kahneman y Amos Tversky acerca de los sesgos y los heurísticos en la toma de decisiones en situaciones de incertidumbre (Kahneman, 2003; 2012; Kahneman & Tversky, 1979; Tversky & Kahneman, 1974).

La SEU constituye el marco teórico para el desarrollo en psicología de la corriente conocida como “economía conductual”. El presupuesto básico de partida para el análisis, según este modelo, es que la racionalidad de la persona en sus decisiones individuales, de la misma forma que la del empresario en sus decisiones comerciales, consiste en actuar con la intención de obtener la máxima utilidad posible (Von Neumann & Morgenstern, 2004). Si se considera a la utilidad como criterio de racionalidad, en la realidad de la vida cotidiana la conducta humana aparece con frecuencia altamente irracional, dado que las decisiones individuales no siguen los principios de probabilidad conducentes a la obtención de la mayor utilidad posible, pues las personas generalmente carecemos de las habilidades computacionales o de cálculo requeridas para anticipar la utilidad de una decisión, por lo que contrariamos las reglas de la decisión propugnadas por el modelo SEU.

Si bien es cierto que las expectativas de resultado anticipan los beneficios que pueden seguir a la decisión y la probabilidad de que una determinada acción conduzca a un resultado cierto, con frecuencia es preciso tomar decisiones bajo situaciones de incertidumbre y de riesgo en las que la probabilidad del resultado es incierta. También es infrecuente que, en respaldo de su decisión de actuar, o de abstenerse de hacerlo, la persona haga cálculos detallados acerca de los costos que contrabalancean a los beneficios de su acción, ya que hacer dicho cálculo es, en sí mismo, un costo inicial que no siempre la persona está dispuesta a asumir. A esto podría agregarse que el beneficio económico no es siempre el criterio adecuado para valorar el resultado de una acción, que en múltiples ocasiones obedece a otro tipo de criterios, como lo ilustra ampliamente Ordine (2013) en su obra acerca de “la utilidad de lo inútil”. De lo que no queda duda es que si la persona decide realizar una acción es porque la valora por diversas razones; ese sentido de valor, más que un sentido de utilidad de la acción, puede ser lo que convierta la perspectiva de actuar en algo razonable en términos psicológicos, más que racional en términos de utilidad económica.

Desde esta perspectiva, los modelos motivacionales contemporáneos enfatizan la práctica del balance decisional, que pone en contraposición el análisis de los beneficios con el análisis de los costos, como paso relevante en el camino que sigue la persona hacia la toma de decisión y hacia la conversión de la intención de actuar en una acción real. Tal es el planteamiento de los modelos motivacionales de etapas, un representante de los cuales es el Modelo Transteórico, con importantes aplicaciones, especialmente en situaciones en las que la persona debe poner en práctica intenciones de cambio conductual (Prochaska, DiClemente & Norcross, 1992; Prochaska, Norcross & DiClemente, 1994).

Por otra parte, no todos los deseos o necesidades humanas son susceptibles de comparación en términos de algún racero común que indique el grado de utilidad aportado por su satisfacción, haciendo muy difícil que se pueda definir operacionalmente la noción de utilidad. Por lo mismo, este concepto adquiere una significación relativa que toma en cuenta las metas particulares congruentes con la conceptualización de felicidad que prima en la vida de cada persona, en la que algunas metas supra-ordenadas entran a determinar el valor que adquiere el logro de alguna submeta particular, de acuerdo con el grado de aporte que representen para alcanzar los objetivos prioritarios en la subjetividad de cada individuo.

De esta forma, los resultados de alguna acción obtienen una valoración que orienta la intencionalidad de la persona frente a dicha acción, en función de sus consecuencias para el logro de los deseos inmediatos y de las metas supra-ordenadas más valoradas por esa persona, no necesariamente equiparables a los deseos y las necesidades de otra, haciendo casi imposible el uso de la utilidad como parámetro de ponderación para analizar los acontecimientos propios de la toma de decisiones.

Los múltiples problemas asociados a la cuantificación de la utilidad, así como a la consistencia y la variabilidad de las preferencias intra e inter individuales, son abordados desde modelos alternativos, de corte post keynesiano, que apelan a nociones diferentes a la utilidad como criterio principal para ponderar la toma de decisiones, e incorporan en el análisis con mayor detenimiento el papel de las influencias institucionales o culturales (Fernández-Huerga, 2012).

Simon (1955, citado por Kahneman, 2003), propone la noción de “racionalidad restringida” para referirse al proceso que sigue la toma de decisiones humanas, que, si bien con frecuencia no son racionales, sí pueden considerarse “razonables”, abriendo la puerta hacia el planteamiento de criterios de razonabilidad psicológica, diferentes a los criterios de racionalidad económica. Esos criterios de racionalidad limitada propugnan por la búsqueda intencional de buenas soluciones a las necesidades, y por principios de satisfacción para evaluar el proceso de decisión humana; son criterios subjetivos más acordes que los criterios de optimización de la utilidad, para orientar y ponderar ese proceso de decisión humana. El sentido subjetivo sobre el valor de una acción es un constructo que surge en apoyo del concepto “razonable”.

En ese marco de análisis surgen los modelos descriptivos acerca de la toma de decisiones, que complementan a los modelos prescriptivos como el de la SEU, acercando más el análisis del proceso decisional a los planteamientos de las teorías cognitivas y de las teorías motivacionales en psicología, así como a la inclusión de algunos factores psicológicos que se consideran diferentes a la racionalidad económica, tales como las emociones (ej. el estrés), los afectos, la aversión al riesgo, la ilusión, la desilusión, el conflicto, la satisfacción, y los factores de personalidad.

La Teoría del Prospecto (Kahneman & Tversky, 1979), también denominada Teoría de las Perspectivas (Kahneman, 2012, cap. 26), constituye el modelo descriptivo sobre la toma de decisiones que ha alcanzado el mayor impacto actual en la investigación psicológica. Dos de sus momentos más fulgurantes se pueden asociar con la entrega del Premio Nobel de Economía a dos de sus exponentes, Daniel Kahneman en 2002 y Richard Thaler en 2017.

Un principio básico del modelo prospectivo es que el proceso decisional está orientado por un punto de referencia relacionado con las expectativas que tiene la persona acerca de cuáles son sus necesidades prioritarias y acerca de los niveles de logro que le resultan satisfactorios, de acuerdo con sus propias experiencias y aspiraciones, así como con las experiencias de las demás personas que ella percibe en su entorno socio-cultural, en función de los criterios cambiantes que dicho entorno le ofrece para valorar esos niveles de aspiración y de logro.

Esto supone que la persona posee, en primer lugar, una visión acerca de los atributos que debe reunir un “bien” u objeto de su decisión en general, es decir, de los atributos que aspira a obtener como consecuencia o resultado de su acción; y, en segundo lugar, una estructura jerárquica acerca de las prioridades que ocupan dichos atributos en el proceso de la decisión, así como una aspiración límite acerca del valor que deben alcanzar los atributos para resultar satisfactorios. Ese valor límite puede funcionar como un nivel de saturación o como un umbral mínimo, de acuerdo con las aspiraciones personales del decisor. Otro presupuesto básico del modelo es que los humanos poseemos una marcada aversión a la pérdida, la cual opera de manera distinta cuando la perspectiva es dejar de obtener utilidades, caso en el que se prefiere la ganancia segura, a dejar de sufrir pérdidas, caso en el que se prefiere el riesgo frente a la opción de pérdida segura (Kahneman, 2012).

Sobre estas bases, el modelo anticipa que la persona toma decisiones, en ocasiones de forma no-deliberada conscientemente, acudiendo a sus experiencias anteriores, basada en intuiciones (sistema 1, de pensamiento rápido); en esta forma de la decisión no es necesario adoptar posiciones compensatorias que equilibren de forma secuencial las deficiencias que eventualmente tenga el bien o la acción objeto de la decisión, según la estructura jerárquica de las propiedades que entran a determinar la elección. En otras ocasiones, adopta las decisiones de forma más reflexiva o deliberada (sistema 2, de pensamiento lento), basada en juicios que surgen de procesos de razonamiento; en esta forma de decisión se siguen potencialmente reglas compensatorias y otras reglas propuestas por los modelos prescriptivos, y, por consiguiente, con menos probabilidad de error en la decisión adoptada, en comparación con que sucede con las decisiones intuitivas (Kahneman, 2003; 2012).

Mientras que las cogniciones intuitivas del sistema 1 producen impresiones que se asemejan en su automatismo y en su función emocional a las percepciones que dan arranque al proceso motivacional, las cogniciones reflexivas del sistema 2 producen juicios deliberados que pueden orientar de manera más algorítmica, menos sujeta a errores, la evaluación de las expectativas y la elaboración de los balances conducentes a la intención de actuar; de esta forma se libera el proceso de evaluación, propio de la pre-decisión, de las influencias de los sesgos y de los heurísticos que guían las impresiones de las que se vale el sistema 1. Esto adquiere una relevancia especial cuando la decisión debe tomarse bajo condiciones de incertidumbre (Tversky & Kahneman, 1974).

De esta manera, la Teoría del Prospecto representa los conceptos actuales que se adoptan en la investigación cognitiva acerca del proceso que sigue la intencionalidad, mediante la formación de un sentido de valor personal, en la evolución del ciclo motivacional propio de cualquier acción humana, particularmente en la fase de toma de decisiones dentro de dicho ciclo.

El inicio de la intención

Entre la toma de la decisión y el inicio de la acción media una laguna temporal, en la cual los procesos motivacionales que subyacen a la decisión empiezan a ser sustituidos por los procesos volitivos que subyacen a la acción. Si entre los procesos motivacionales es preciso destacar a las expectativas, como las expectativas de resultado, las de eficacia, las de soporte social, las de costo y las de beneficio, entre los procesos volitivos un primer aspecto que merece ser destacado es el de la planeación, que conduce a la transformación de la intención en una acción real. La planeación es la base del proceso de autorregulación que conduce a la persona a iniciar la acción y a mantenerse en ella de forma coherente hasta que logre alcanzar la meta que se ha propuesto.

En el marco teórico del rubicón la voluntad deja de ser tratada como tendencia determinante o tendencia dominante, a la manera que proponían la escuela de Wurzburgo y la teoría del campo acerca de la motivación humana, para ser asumida como proceso de autorregulación que contempla parámetros diferentes a los de expectativa y de valor tradicionales (Mateos, 1996b) Estos parámetros incluyen la formulación de planes que orienten la ejecución eficaz de la acción, y el seguimiento que hace la persona sobre la ejecución de dichos planes, mediante la realización de acciones de autorregulación específicas. Los planes y su auto-regulación se convierten, así, en el epicentro de la voluntad. Se trata de un abordaje menos abstracto acerca de la noción de voluntad, que obliga a la especificación de los procesos concretos mediante los cuales ésta se expresa a lo largo de las dos fases volitivas del ciclo motivacional, que son la fase de planeación y la fase de acción. De acuerdo con Mateos (1996 b), en el planteamiento de estas fases y de los factores que les subyacen radica el mayor mérito, pero también la mayor dificultad, del modelo del rubicón de la acción.

En la fase de planeación, precedente a la acción, según el modelo del rubicón surge un factor que adquiere la mayor importancia relativa; se trata de las denominadas intenciones de implementación, que son diferentes y complementarias a la intención involucrada en la meta (Gollwitzer, 1999). En inglés, la última ha sido denominada por el anterior autor goal intention, mientras que a las primeras las denomina implementation intentions. Si el final de la fase de deliberación o motivacional está marcado por la etapa de decisión, en la que se formula la meta intencional que se propone alcanzar a través de la acción, el comienzo de la fase volitiva de la acción está marcado por la formulación de las intenciones de implementación.

La meta es la intención última y más incluyente que justifica la realización de acciones subsidiarias intermedias conducentes a ella; las intenciones de implementación se limitan a estas acciones intermedias, las cuales toman en cuenta no sólo el qué de dichas acciones, sino otros aspectos como el cuándo, el cuánto, y el cómo de las mismas. Las últimas se subordinan a la primera y asumen la forma de planes del tipo “Si … Entonces”, los cuales especifican que cuando (si) se presente X situación, la persona ejecutará (entonces) Y acción (Gollwitzer, 1999). Estos planes adquieren gran importancia cuando se refieren a aspectos críticos o cruciales que pueden determinar que el flujo de comportamientos inherentes a alguna acción se detenga, estancando el curso de la acción, o prosiga, permitiendo que la acción fluya con espontaneidad (Gillholm et al., 1999).

Se entiende así que tener “fuerza de voluntad”, en este contexto, se refiere a poseer buenas intenciones de implementación, y recordarlas para ponerlas en práctica en el momento preciso, más que a poseer alguna entelequia “profunda”, tal como se asume desde posiciones filosóficas metafísicas. Su operatividad pasa a depender de la capacidad personal para detectar las situaciones que se especifican en el “Si”, y para ejecutar con automatismo los comportamientos que se especifican en el “Entonces”. Es de gran interés el conocimiento detallado sobre la forma como operan las intenciones de implementación y su eficacia en situaciones referentes al inicio de comportamientos deseables que son de baja frecuencia, el control de estados emocionales intensos, o la cesación de comportamientos indeseables que son de alta frecuencia (Achtziger & Gollwitzer, 2008).

La fase de pre-acción en el ciclo motivacional tiene una importancia especial por tratarse del momento en el que la conciencia se manifiesta con plenitud, como base del proceso de formulación de intenciones del tipo “si…entonces” que permiten llevar la decisión a la práctica de la acción. Es, por esta razón, la fase crucial del condicionamiento intencional, debido a que en ella la persona plantea una condición que va a determinar la operación subsiguiente de las demás formas de condicionamiento biológico y de condicionamiento ambiental.

Para usar los términos utilizados por Vygotsky (1931/2012), la condición (“Si” …) constituye un “motivo auxiliar” que permite establecer coherencia entre el funcionamiento de diversas motivaciones diferentes y competitivas entre sí, pues compiten en la medida en que cada una demanda una inversión de energía. El establecimiento de esa interrelación sistemática es el fundamento para el desarrollo de un sentido de coherencia que permite poner en coordinación múltiples acciones al interior de una actividad, para orientarlas al logro de una meta final.

En esta posibilidad humana de plantear dichas condiciones, ausente en los organismos no-humanos, radica el fundamento del dominio de la conducta de sí mismo por parte de la persona. Dicho dominio se constata en el proceso de autorregulación, a través del cual la persona pondera la aplicación de los planes previstos y el avance hacia la meta que va logrando de forma coherente con lo previsto.

La realización de la intención

Esta es la fase volitiva esencial del proceso motivacional, en la que la persona debe poner en práctica la ejecución de los planes que le permiten aproximarse a la meta y consumarla. Se trata de una fase en la que el logro de la meta depende del proceso de control que la persona establezca sobre su accionar, en el cual la autorregulación constituye el principal factor responsable para que asuma una orientación de acción congruente con la meta. Se toma la Teoría del Control de la Acción, teoría motivacional cuyo autor central es Julius Kuhl, para analizar los acontecimientos propios de esta fase. Esta selección se hace tanto por el status asignado a esta teoría en la historia de la investigación motivacional sobre el control de la acción (Barberá-Heredia, 2002) como por la coherencia de su planteamiento con los conceptos propios del modelo del Rubicón sobre el proceso motivacional, tal como lo plantean los propios autores (Heckhausen & Kuhl, 1985; Kuhl, 1987).

Este enfoque parte de aceptar que el control de la acción se ejerce a partir de una previa toma de decisión entre tendencias de acción diversas, de las cuales la persona elige una y la convierte en intención, en función de su mayor valoración como medio de conducción al logro de la meta. El modelo fundamenta la explicación de la ejecución efectiva de la acción en la adopción de procesos de autorregulación que trazan el camino más cierto, o el de mayor probabilidad para el acercamiento al logro, a partir de la adopción de una orientación de acción, que fortalece la ejecución, en contraste con una orientación de estado, que la debilita (Kuhl, 2008).

El “control de la acción” es un constructo que hace referencia al proceso mediante el cual la persona transforma sus intenciones en acciones, para lo cual el factor subyacente más importante queda representado en la autorregulación que ella ejerce para garantizar la permanencia en los planes de acción pensados con anterioridad (intenciones de implementación), haciendo uso pleno de sus capacidades, aspecto esencial de la orientación de acción durante la ejecución (Kuhl, 2008). Contraria a la orientación de acción, la orientación de estado se refiere a la fijación excesiva de la atención en estados presentes de tipo emocional, en estados pasados (pensamientos intrusivos, rumiaciones), o en estados futuros (cuál va a ser el resultado de la acción), todo lo cual puede distraer al ejecutor de la acción y obstaculizar su concentración en los planes previstos (Kuhl, 1987: Kuhl, 2008; Kuhl & Beckman, 1985; Norman, Sheeran & Orbell, 2003; Wolff et al., 2016).

En esta propuesta Julius Kuhl asigna a los procesos de control propiedades distintas a las que les asigna a los procesos de elección responsables de la intención. Si los procesos de elección se refieren prioritariamente a evaluación y valoración, los procesos de control implican fundamentalmente memoria para recordar con precisión los planes, y observación (monitoreo) para garantizar su correcta puesta en práctica, así como control cognitivo y emocional para reforzar su mantenimiento cuando surgen tendencias de acción que compiten con la tendencia elegida. Por supuesto, sobre la posibilidad de control inciden también otros parámetros propios del entorno social, de la persona, y de la situación.

La definición precisa de los criterios de ejecución de la acción, que permita convertir esos criterios en punto de comparación para ponderar el desarrollo de una acción, así como la observación, constituyen los insumos claves, aunque no los únicos, de la autorregulación como fundamento de la volición. A manera de ilustración, piénsese en la probabilidad de éxito en el control del comportamiento logrado por una persona que tiene la intención de moderar el consumo de alcohol. Si no posee una definición específica sobre la cual evaluar cuándo comienza el exceso alcohólico, y si no presta atención a la cantidad de bebida consumida en una ocasión, o a los signos de embriaguez, no es posible que la persona ejerza la regulación requerida para acceder al control. La regulación en sí misma también sería inaccesible en ausencia de compromiso personal (ej. compromiso con el trabajo, con el estudio, con la familia, con la salud, o con cualquier aspecto clave de su sentido de vida), o se dificultaría en presencia de un contexto social altamente favorable al consumo, o de una situación tradicionalmente asociada a un alto consumo.

Aquí queda lustrado el papel esencial de la autorregulación personal en la realización presente de la intención, aquí y ahora, tal como la autoobservación y la ponderación de su comportamiento así se lo indican a la persona, contribuyéndole a formarse un sentido de tiempo presente acerca de su acción y de sus consecuencias inmediatas. Pero también quedan ilustradas las condiciones socioculturales que enmarcan y contribuyen de forma interactiva a determinar la formación de ese sentido, con lo cual inciden de forma importante sobre el curso del proceso volitivo de la acción.

La desactivación de la intención

Parece lógico suponer que la intención se desactiva cuando el resultado de la acción permite alcanzar el propósito que la movió. Igualmente se puede suponer que el resultado satisfactorio de una acción motiva a su repetición cuando surja nuevamente la necesidad que la origina, y que su resultado insatisfactorio mueve a inhibirla en el futuro. No obstante, el análisis sobre las probabilidades de que una acción se repita en el futuro no para en el estado escueto del resultado de la acción, sino que se prolonga a la post-acción, mediante el análisis de las atribuciones que la persona realiza en su evaluación acerca de las relaciones entre el papel causal de la acción y su impacto real sobre las consecuencias resultantes.

¿Acaso no es lógico pensar que el buen resultado en un examen para el cual un estudiante se ha preparado diligentemente lo mueve a adoptar la misma diligencia en la siguiente ocasión en que afronte otro examen? La respuesta depende, entre otras razones, de las atribuciones que el estudiante haga en su evaluación acerca de la relación entre prepararlo diligentemente y el resultado del examen. Si atribuye que el resultado es producto del azar, es menos probable que en la siguiente oportunidad se dedique a una diligente preparación; si atribuye que hay una relación causal entre la preparación y el resultado, es más probable que en la siguiente ocasión vuelva a prepararlo con diligencia.

Bernard Weiner es probablemente el autor más reconocido en la literatura científica por su investigación sobre la función psicológica de la atribución. Este reconocimiento de la atribución como principal factor subyacente a la fase de evaluación en la post-acción se fundamenta tanto en los resultados del trabajo experimental pionero de Weiner con el autor del modelo del rubicón (Weiner, Heckhausen, Meyer, & Cook, 1972), como en las conclusiones de la investigación sobre la función motivacional y emocional de la atribución (Weiner, 1985; 1987; 2018), y en los meta-análisis que se ocupan de revisar el amplio bagaje de investigación empírica acerca de esta temática (Stiensmeier-Pelster & Heckhausen, 2008).

Las emociones constituyen el factor subyacente principal en el inicio del ciclo motivacional, como ya se analizó antes, en razón de que ellas informan a la persona acerca de la calidad de los resultados obtenidos en la ejecución anterior de una acción, a partir de la evaluación realizada en la post-acción, con lo cual se convierten en el primer elemento que orienta de nuevo a la persona para que evalúe el curso de acontecimientos que pueden sobrevenir si acomete la ejecución de dicha acción en el futuro inmediato. Esta función también la cumplen las emociones en las demás fases del ciclo, lo que lleva a Weiner a referirse a ellas como las “sinapsis de la vida motivacional, que unen al pensamiento con la acción” (1987, p. 22). Aunque para usar más apropiadamente esta analogía propuesta por Weiner, sería conveniente precisar que en el marco de la teoría histórico cultural acerca de la actividad (Leontiev, 1984), las emociones constituyen una especie de “interneuronas” que modulan el paso de la información entre las fases y las etapas del proceso motivacional, mientras que el “neurotransmisor” esencial en todas las sinapsis es la conciencia, que en unos casos actúa ejerciendo funciones excitatorias, y en otros casos funciones inhibitorias, sobre el curso de la acción.

Los aspectos causales atribuidos por la persona acerca de los resultados sobre el logro de una acción, que entran a conjugarse para determinar el estado emocional, fueron inicialmente conceptualizados como habilidad, esfuerzo, dificultad de la tarea, y suerte (Weiner et al., 1972). La habilidad y el esfuerzo son aspectos internos, referentes a la persona y potencialmente controlables por ella, mientras que la dificultad y la suerte son aspectos externos a la persona. Estos cuatro aspectos eran a su vez clasificados por los autores en dos categorías de estabilidad (fija o variable), y dos de locus de control (interno o externo).

La combinación de estos aspectos en la atribución que la persona realiza acerca de la causalidad del resultado, determina el impacto potencial de la atribución sobre la emoción y, a través de ella, sobre la motivación. La emoción, en su función de “sinapsis” entre el pensamiento y la acción va a incidir sobre la direccionalidad y sobre la probabilidad de la acción; no es igual la dirección en la que se proyecta el comportamiento si la emoción es gratitud que si es vergüenza, etc. También va a variar la probabilidad y la intensidad de la acción, en función de la intensidad del estado emocional. A manera de ilustración, no es igual el impacto emocional y motivacional de un éxito o de un fracaso cuando la causalidad del resultado se atribuyea causas internas variables (ej. el esfuerzo) que a causas internas fijas (ej. la inteligencia), ya que la variabilidad del esfuerzo permite esperar cambios, lo que no sucede con la estabilidad de la inteligencia.

Con posterioridad al anterior planteamiento, y con la certeza lógica y empírica de que las atribuciones causales constituyen el punto de inicio esencial para la formación del ciclo motivacional de cualquier acción, Weiner (1985) introduce algunos ajustes en planteamiento, que lo llevan a proponer una distinción dentro del factor locus de control, distinguiendo entre el locus de causalidad y el control como dos categorías diferentes. De esta forma propone el locus de causalidad (interno o externo), la controlabilidad (especialmente en lo referente a la habilidad y al esfuerzo como factores causales del éxito o del fracaso en las situaciones de logro), y la estabilidad (variabilidad, o no, de un factor), como las tres dimensiones que confluyen en los juicios de atribución causal que hace la persona para explicar los resultados de su acción. Esos juicios adquieren máxima importancia en la determinación del curso que va a seguir la emocionalidad, y, con ella, la intencionalidad que guía el proceso motivacional de la acción.

Las dimensiones de locus, controlabilidad y estabilidad se combinan para generar emociones de ira, gratitud, culpa, esperanza, pena (dolor), orgullo y vergüenza, de las cuales va a depender la dirección de la acción que preceden. La estabilidad la propone como la categoría esencial que determina cambios en la anticipación de logro de metas mediante la ejecución de una acción (Weiner, 1985). Estos dos aspectos constituyen una base firme para comprender la dinámica de la combinación entre expectativa y valor como procesos que impulsan hacia la toma de decisiones en el futuro, en situaciones relacionadas con el logro de resultados. Esta conclusión se sostiene por parte del autor, luego de una reciente y amplia revisión de estudios empíricos que la han puesto a prueba (Weiner, 2018).

Discusión

Si bien es válido afirmar que en el desarrollo de la acción humana intervienen procesos compartidos con otras especies no-humanas, tales como el condicionamiento biológico y el condicionamiento ambiental, es fundamental subrayar la presencia de un proceso dinámico presente exclusivamente en la especie humana, el condicionamiento intencional (Esteban- Guitart, 2013; 2018). La presencia de este proceso se hace patente a lo largo de todo el ciclo motivacional que enmarca el desarrollo de una acción humana como conjunto de comportamientos que la persona conduce deliberadamente para acceder al logro de soluciones satisfactorias a sus necesidades vitales, a través de una secuencia que transcurre por la formación deliberada de las intenciones, su inicio, su realización, y su desactivación actual. De esta forma, el ciclo motivacional se propone aquí como un marco contextual para el análisis de la intención, y a ésta como una unidad fundamental y exclusiva en la explicación de la acción humana. Se intentará relacionar este desarrollo intencional de la acción humana con el desarrollo del sentido subjetivo, tal como éste se conceptualiza desde posiciones teóricas de corte histórico-cultural en psicología.

La intención puede considerarse una unidad de análisis de la actividad psíquica superior, en el sentido propuesto por Vygotsky (1931/2012), si se la asume como factor conducente a la activación creativa y al desarrollo de las acciones humanas complejas, a partir de una conjunción de funciones psíquicas de tipo emocional, de tipo intelectual, y de tipo conductual. Las funciones psíquicas superiores, en un sentido, son funciones mentales. La expresión “función mental” significa en este marco que se trata de un funcionamiento individual y subjetivo basado en las representaciones conceptuales previas que la persona se forma acerca de la acción que va a realizar propositivamente más adelante, a través de una praxis significativa.

Estas representaciones le permiten a la persona tomar conciencia acerca de las condiciones en que debe realizar la acción para que ésta adquiera el valor previsto como medio para resolver sus necesidades vitales, involucrándose en un proceso práctico diseñado de antemano con base en experiencias propias y experiencias de otros, haciendo uso de artefactos producidos históricamente en su medio social y cultural (Vygotsky, 1925/1999). Todo esto no es otra cosa que el proceso motivacional de una acción, que lleva a la solución individualizada de una necesidad personal, en un contexto sociocultural e histórico.

De paso, debe enfatizarse que el significado en que se toma la expresión “mental” para caracterizar el aspecto representacional de la función psíquica no excluye la posibilidad del análisis objetivo de las funciones subjetivas y el desarrollo creciente de su conocimiento científico. Esto queda ilustrado al interior de la Teoría de la Autodeterminación (Deci & Ryan, 2000), en la descripción y la explicación del tránsito entre la determinación extrínseca y la auto-determinación intrínseca, con base en la internalización de los conceptos y en el desarrollo de la conciencia resultante de la metacognición.

La intencionalidad como principio, lleva a proponer que la acción humana sigue no solamente procesos diferentes a los de la acción no-humana, en esencia los procesos de la volición, sino que sigue principios diferentes, en este caso los principios del condicionamiento intencional, diferente a las formas tradicionales de condicionamiento ambiental (clásico y operante). Esto contradice la hipótesis de una discontinuidad de procesos con una continuidad de principios entre la acción no-humana y la acción humana, tal como se ha sugerido en el marco del paradigma conductual acerca de la acción (Pérez-Almonacid & Peña-Correal, 2011). Los principios conductuales del condicionamiento son más próximos a la explicación de lo que sucede en la fase de acción del proceso motivacional, que a la explicación del origen y el desarrollo de la acción en el conjunto integral del proceso.

El agregado del componente histórico y cultural a la explicación de la psicología humana marca también la diferencia entre algunos sistemas teóricos que han incorporado el componente intencional a las explicaciones de la psicología humana y no-humana. Tal es la situación del conductismo intencional tolmiano (Innis, 1999), que se aproxima de forma válida a la sustentación de los mecanismos cerebrales que hacen posible el aspecto intencional de las funciones psíquicas superiores de orientación espacial (Tolman, 1948). Sin embargo, esa sustentación la hace sin acceder plenamente a la diferenciación cualitativa entre la orientación del comportamiento no-humano y la direccionalidad coherente de la acción humana. La indiferenciación de esas dos clases de acciones se debe a que sus explicaciones se basan en ambos casos en mecanismos asociativos propios del condicionamiento ambiental, dejando de lado el proceso del condicionamiento intencional, con fundamento sociocultural e histórico, en el caso humano.

El uso del concepto de subjetividad para hacer referencia a la representación individual que la persona se forma acerca de la conjunción de afectos, ideas y conductas en la constitución de una acción compleja, no significa que la subjetividad se trate exclusivamente de una producción individual del sujeto, aislada del contexto social y cultural en el que éste se desenvuelve, pues este contexto es el que determina la significación que se puede atribuir a la acción, según sean las contingencias variables de la praxis particular en la que ocurre la acción. González-Rey (1999) lo expresa en los siguientes términos:

“El tema de la subjetividad ha encontrado en los últimos años una revitalización y una reconceptualización dentro de la psicología, a partir de su comprensión como sistema complejo que se constituye de forma histórica en la vida cultural del hombre, y que es simultáneamente constituyente y constituido de la cultura humana” (p. 127).

En este escrito se aspira a resaltar el papel que juega la intencionalidad, presente a lo largo del ciclo motivacional de la acción, originada en el sentido subjetivo que se forma la persona acerca de la acción (González- Rey; 2010; 2013; 2016). Con esto, la intencionalidad, que es una cualidad propia del sentido acerca de la acción, podría tomarse como una unidad básica de explicación exclusiva para la psicología humana.

Una diferencia esencial entre los conceptos de “comportamiento” y de “acción”, tal como se utilizan en el presente escrito, es que el primero puede explicarse a partir de principios propios del condicionamiento biológico y del ambiental, mientras que la segunda solo puede ser explicada apelando adicionalmente a principios del condicionamiento intencional. Eso significa que la conducta animal carece de creatividad por no poseer la intencionalidad propia de las acciones, y su explicación puede reducirse a procesos de condicionamiento biológico, por ejemplo, los procesos emocionales, enriquecidos por las asociaciones propias del condicionamiento ambiental, incorporadas a través de procesos de aprendizaje. Mientras que la explicación de la conducta humana, en especial a partir de la adquisición del lenguaje en el desarrollo ontogenético de la persona, exige la inclusión de nuevas categorías conceptuales. Por ejemplo, la inclusión de la categoría vygotskiana de zona de desarrollo próximo (Cole, 1984), o la categoría cognitiva de afrontamiento (Lazarus, 2000). Y también exige la inclusión de categorías procesuales como las que aquí se han venido planteando para abordar conceptualmente los acontecimientos propios del proceso motivacional.

Esas categorías encuentran sustento empírico en las observaciones aportadas dentro de tradiciones de investigación clásicas en el marco de la psicología histórico cultural, pero también dentro de otras tradiciones teóricas en la historia de la investigación psicológica. Aquí cobra vigencia el llamado de Vygotsky (1928/2012) a dividir el conocimiento psicológico entre el científico y el no-científico, en lugar de dividirlo entre escuelas, lo cual no implica negar las diferencias epistemológicas entre paradigmas.

En lo que hace referencia al proceso emocional (Palmero-Cantero et al., 2011), la subjetividad se relaciona con el afecto particular que el sujeto experimenta y con el grado de compromiso que lo ata a la vivencia específica de la situación estimular E. Esta vivencia le da impulso inicial a su implicación con una actividad y a su intención de actuar, originando de esta forma el arranque del ciclo motivacional. La significación y el sentido que el sujeto atribuye a los acontecimientos estimulares, y los afectos que éstos desencadenan, tienen un arraigo profundo en su historia personal y en la historia de su cultura, sin que eso signifique que lo uno (la significación) pueda confundirse como causa de lo otro (la emoción). Cognición y emoción son funciones psíquicas superiores, en términos neuropsicológicos “funciones ejecutivas” (Ardila, 2018), independientes pero interactuantes.

A lo largo de las fases del ciclo motivacional diversas funciones psíquicas van asumiendo un papel determinante en la formación del sentido subjetivo de la acción, el cual se expresa con plenitud en la toma de decisión que la persona realiza para comprometerse, o, no, con su realización. Esta idea es compatible con la propuesta de Vygotsky acerca del papel de la elección como núcleo esencial del control o dominio de la propia conducta (Vygotsky, 1931/2012); allí propone que “lo que más caracteriza el dominio de la conducta propia es la elección, y no en vano la vieja psicología, al estudiar los procesos de la voluntad, veía en la elección la esencia misma del acto volitivo” (p. 284). En las diversas fases del ciclo motivacional, que ponen en interacción el proceso cognitivo de elegir con el proceso volitivo de actuar, pueden operar, de forma diferencial pero integrada, distintas funciones psíquicas que contribuyen a la formación del sentido subjetivo acerca de la acción, de la siguiente manera:

En la fase pre-decisional del ciclo, la percepción inicial de la situación estimular E se realiza a partir de las creencias y atribuciones de la persona acerca de E, y acerca de las acciones potenciales con las que puede dar respuesta a E. Estas creencias pueden haberse forjado de manera directa, a partir de experiencias personales, o, por modelamiento, a partir de experiencias indirectas observadas en otros. Dichas creencias conducen a la formación de un primer sentido de utilidad, y consiguientemente de una actitud intencional preliminar, acerca de las posibles acciones que la persona anticipa en respuesta a E y en respuesta al estado emocional que le suscita la percepción de E.

En esta misma fase pre-decisional, la función central que apoya la formación del sentido subjetivo son las expectativas de eficacia, tanto de autoeficacia como de eficacia de la acción. Las expectativas de autoeficacia, relacionadas con la percepción que la persona tiene acerca de sus capacidades para ejecutar la acción, son esenciales para la formación de un sentido de control que lleve a la persona a emprender un curso de compromiso con la acción (Bandura, 1997). Este hecho es, precisamente, lo que lleva al anterior autor a proponer la autoeficacia como el primer factor que determina el curso de la agencia o administración de las acciones por parte de la persona (Bandura, 2001).

En la fase decisional del ciclo, las expectativas de resultado, junto con los balances decisionales, cuyos indicadores son evaluados por la persona a la luz de heurísticos derivados de su situación personal, de sus aspiraciones, y de factores situacionales asociados a la incertidumbre características de las decisiones humanas (Kahneman, 2012; Kahneman & Tversky, 1974), se combinan para dar lugar a un sentido de valor. Este sentido antecede de manera inmediata a la manifestación explícita de la intención, que sigue a una decisión que compromete motivacionalmente a la persona con la acción. En el desarrollo de esta función pueden participar de forma más o menos consciente, las expectativas de beneficio y de costo de la acción, dependiendo del involucramiento de un sistema 1 de pensamiento, más intuitivo, o de un sistema 2, más racional (Kahneman, 2012).

Este aspecto del sentido personal acerca de la acción constituye el núcleo central de la calidad que ostenta la autodeterminación personal, según sea que la internalización de argumentos corresponda cada vez más a formas de determinación que aproximan a la motivación autónoma o interna, y alejan a la persona de la motivación controlada o externa, dando origen a distintas cualidades en el proceso de autodeterminación (Deci & Ryan, 2000; Ryan & Deci, 2000a; 2000b; Flórez- Alarcón, 2018). Estas diversas cualidades se manifiestan en lo que estos autores denominan como determinación externa, introyectada, identificada, integrada, o interna.

En la fase de pre-acción del ciclo, fase de inicio en la ejecución de acciones involucradas en una actividad global, las intenciones de implementación (Gollwitzer, 1999) asumen una función esencial para la formación de un sentido subjetivo de coherencia de la actividad. Esto es, las diversas acciones implicadas en una actividad global adquieren sentido, y asumen un orden en su ejecución, en la medida en que aproximan a la persona al logro final de la intención general representada por la meta a alcanzar (Heckhausen & Gollwitzer, 2008). La noción de afrontamiento (Lazarus, 2000) encuentra en esta fase el lugar adecuado para su materialización, si se entiende el afrontamiento como el despliegue de esfuerzos y de energía requeridos para la elección y la ejecución de una acción que corresponda con las metas de control emocional e instrumental requeridos para la solución de una necesidad. Esto se cumple especialmente en actividades en las que la persona no ha desarrollado aún el control habitual de los automatismos que se ejecutan sin una inversión importante de energía. Esta es una idea muy compatible con la propuesta de Leontiev acerca de la actividad (Leontiev, 1984; Montealegre, 2005), concebida como una coordinación entre acciones fundamentadas en diversas motivaciones subordinadas a fines parciales que, conjuntamente, conducen a un fin general.

Podría aceptarse que una intención de implementación equivale a una regla verbal que, a la manera de un estímulo discriminativo, gobierna los sucesos posteriores a ella, resaltando la función de algunas contingencias de reforzamiento, en contraste con otras (Skinner, 1981), con lo cual hace su aporte a la búsqueda de orden de la conducta voluntaria (Plazas, 2006). ¿Qué agrega la inclusión de términos como “conciencia” o “sentido de coherencia”?

La inclusión de estas variables intermediarias es necesaria si se conceptualiza a la acción como un sistema de comportamiento generado por la persona de forma autodeterminada y prospectiva, con base en su praxis individual y socio-cultural. El hecho de que una palabra pueda funcionar como estímulo discriminativo no constituye una negación de su realidad simbólica. Más bien representa un mecanismo para la materialización de un simbolismo, en este caso el simbolismo de la coherencia, que permite explicar y predecir el proceso volitivo que subyace a la ejecución de una acción. En otros términos, las reglas verbalizadas gobiernan el comportamiento, en un curso autodeterminado por el propio organismo que actúa, si estas reglas son producto de una conciencia capaz de internalizar las contingencias que se manifiestan en la ejecución externa del comportamiento.

En la fase de acción, en la cual el éxito depende de que la persona asuma una orientación de acción que la obliga a desplegar sus capacidades para ejercitar las intenciones de implementación (Kuhl, 1987), adquiere plena vigencia la formación de un sentido subjetivo de realidad, o de presente, que se apoya en los resultados inmediatos del comportamiento. Es una fase en la que la auto-regulación le permite a la persona tomar conciencia acerca del nivel de cumplimiento de sus intenciones específicas, aquí y ahora, de acuerdo a los planes diseñados con anterioridad. Es el momento de concentrarse exclusivamente en estos planes, y de fijarse en el resultado inmediato. Esa es la esencia del control de la acción. Se trata de una función muy próxima a las funciones tradicionales de las contingencias de reforzamiento propuestas por el condicionamiento operante (Skinner, 1979).

Probablemente lo que lleva a Skinner a adoptar un paradigma de caja negra, que elimina el papel de la conciencia en el análisis de las contingencias de reforzamiento, es que el estudio de los acontecimientos de la fase de acción puede hacerse con relativa independencia de los acaecidos en la fase anterior. La sucesión entre la planeación consciente de la pre-acción y la ejecución habitual de la acción pone de manifiesto lo que Vygotsky denomina “paradoja de la voluntad”: “la paradoja de la voluntad radica en que formamos, gracias a su ayuda, un mecanismo que no actúa voluntariamente” (Vygotsky, 1931/2012, p. 293). Ello no elimina el valor explicativo de las contingencias de reforzamiento para dar cuenta de algunos principios que rigen el aprendizaje de un comportamiento, pero sí permite comprender su insuficiencia para explicar las acciones humanas, que son en esencia complejas y guiadas por motivaciones que les confieren un sentido que no es aparente en la situación de condicionamiento ambiental.

En la fase de post-acción, las atribuciones de causalidad entre las acciones y sus resultados asumen la función central en la desactivación de la intención (Stiensmeier-Pelster & Hechkhausen, 2008). Se trata de una función básica para la formación de una perspectiva de tiempo futuro (Kooij et al., 2018; Weiner, 1985; 2018). Esta perspectiva será el elemento del sentido subjetivo que sustentará las primeras reacciones emocionales en el siguiente ciclo, cuando reaparezca y sea percibido nuevamente el E. Es decir, dará paso a la formación de las expectativas que entrarán a operar cuando surja de nuevo la situación estimular de la necesidad, dando origen a una nueva necesidad de la persona, no necesariamente igual a la de la ocasión anterior.

Los modelos motivacionales de etapas, que especialmente en el ámbito de la salud han tenido gran preponderancia para programar acciones de prevención y de promoción (Sutton, 2005), representan un campo en el que se ha puesto a prueba este concepto de formación segmentada del sentido personal acerca de la acción, en este caso el de la acción saludable. La idea central de dichos modelos propone que es diferente la calidad del proceso motivacional en cada etapa del ciclo (Flórez, 2007), por lo cual ese aspecto particular del sentido ante la acción es el que debe ser abordado expresamente por las intervenciones que aspiran a favorecer el compromiso personal de la persona con la acción saludable (Flórez-Alarcón, Vélez-Botero & Rojas-Russell, 2014).

Por esta razón, cierta objetivación del sentido personal, a través de las categorías de sentido de utilidad, sentido de control, sentido de valor, sentido de coherencia, sentido de realidad presente, y sentido de tiempo futuro, se puede constituir en elemento de apoyo de gran valor para orientar el diálogo socrático. Este procedimiento es clave en la modificación del condicionamiento intencional, pues le permite a una persona cuestionar y modificar las percepciones distorsionadas, así como los sesgos y los heurísticos que la conducen a un estancamiento del compromiso con alguna acción necesaria para su adaptación vital.

Con este análisis no se pretende segmentar o compartimentar la noción integral y total de “sentido subjetivo” o “sentido de vida”. Se busca solamente enfatizar algunos aspectos cruciales de su contenido y del proceso de su formación, con lo cual se pueden aprehender de mejor forma algunas dinámicas de su desarrollo. Para hacerlo se ha tomado la contribución que el proceso motivacional realiza a la formación del sentido, y la contribución que el sentido aporta para la comprensión del proceso motivacional. Igualmente, algunos de los aspectos enfatizados desde el análisis del sentido que parte del proceso motivacional pueden asimilarse mejor a la forma en que el sentido se ha conceptualizado desde otros enfoques de gran tradición, como son, la tradición frankliana de la logoterapia (Frankl, 1991) y la psicología histórico cultural (González-Rey, 2010; 2013; 2016). Particularmente, es un propósito del presente escrito comprender el desarrollo del sentido y de su relación con la intención a lo largo del proceso motivacional a partir de categorías histórico-culturales, como son las categorías de acción, de conciencia, y de internalización.

El sentido subjetivo, aspecto autónomo del funcionamiento psíquico, puede inferirse coherentemente a partir de la acción; pero también puede explicarse y modificarse prospectivamente, por ejemplo, mediante actos de comunicación en los que se haga manifiesta la dinámica propia de la génesis y la transformación de una intención a través del ciclo motivacional (Flórez-Alarcón et al., 2014). De esta forma no solo se comprende la formación del sentido subjetivo, sino que, además, se evita la circularidad en la explicación de la relación entre sentido e intención de actuar.

Es muy importante subrayar la integración, y no el desempeño aislado, de cada una de estas funciones psíquicas, integración que conduce a la expresión material de la actividad psíquica superior a través de las acciones. Esa integridad dinámica de las actividades humanas, y su expresión a través de acciones específicas de complejidad creciente, se manifiestan con un desarrollo correspondiente al desarrollo histórico de la cultura. Su explicación obliga a la irreductibilidad de lo emocional a lo racional o viceversa, de lo psicológico a lo conductual (hábitos), y de lo individual a lo socio-cultural.

Igualmente, esta interacción de funciones psíquicas superiores y su expresión a través de acciones de complejidad creciente obliga a conceptualizar lo psicológico como proceso que ocurre sobre la base de un funcionamiento biológico, especialmente el funcionamiento cerebral que hace posibles las funciones psíquicas elementales (sensación, atención, percepción, memoria, etc.). Pero la naturaleza de ese funcionamiento no se puede reducir explicativamente a dicha biología, de la misma forma que no se pueden explicar las diferencias entre las acciones rústicas del hombre primitivo y las acciones refinadas del hombre de la modernidad, como si fueran productos de estructuras cerebrales diferentes. Debe recordarse que dichas estructuras biológicas no han evolucionado esencialmente en el transcurso temporal que media entre estos dos periodos de la evolución de la humanidad; en cambio sí han evolucionado entre dichos períodos las relaciones sociales (en especial las relaciones sociales de producción), y la cultura (los artefactos producidos), y, con ellas, evolucionó la historia (Vygotsky, 1931/1960).