Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Accesos

Accesos

Links relacionados

-

Citado por Google

Citado por Google -

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO -

Similares en Google

Similares en Google

Compartir

International Journal of Psychological Research

versión impresa ISSN 2011-2084

int.j.psychol.res. vol.5 no.2 Medellín jul./dic. 2012

Researh article

Factores de riesgo pre, peri y postnatales asociados al género en niños y niñas con autismo

Pre-, peri- and postnatal risk factors associated with gender in children with autism

Dary Luz Lara Correaa, Oscar Utria Rodrígueza, José Hernando Ávila-Toscano*,b

a Maestría en Neuropsicología Clínica, Universidad San Buenaventura, Bogotá, Colombia

b Corporación Universitaria Reformada, Barranquilla, Colombia

* José Hernando Ávila-Toscano, Dirección de Investigaciones, Corporación Universitaria Reformada, Carrera 38 No 74-179, Barranquilla-Colombia, (5) 3680130 - 3006702743, Email: investigaciones@unireformada.edu.co.

Recibido/Received: Agosto 6 de 2012. Revisado/Revised: Noviembre 5 de 2012. Aceptado/Accepted: Noviembre 25 de 2012.

RESUMEN

Éste estudio consistió en identificar la relación entre el género de menores con autismo y los factores de riesgo antes/durante su gestación y parto. Se realizó el análisis de 66 historias clínicas divididas en dos grupos definidos por el género de menores diagnosticados con autismo en la ciudad de Bogotá (Colombia). Los datos se recogieron con el Cuestionario Materno de Riesgo Perinatal y se analizaron con Chi cuadrado de Pearson. Los riesgos más significativos asociados al género en los menores fueron los abortos voluntarios, las dificultades maternas en embarazos anteriores, las intervenciones quirúrgicas durante el embarazo, relaciones parentales conflictivas, actividad física y cognitiva exigentes, consumo de medicamentos en la madre, tiempo de duración del embarazo y el peso del neonato. Entre los varones se registró mayor cantidad de factores prenatales mientras que entre las niñas hubo un registro mayor de factores perinatales (antes y durante el parto) y psicosociales.

Palabras Clave: Autismo, factores de riesgo, embarazo, perinatal.

ABSTRACT

This study was undertaken in order to identify the relationship between gender of children with autism and risk factors before/during pregnancy and childbirth. An analysis of 66 clinical records was divided into two groups defined by gender of children diagnosed with autism in Bogotá (Colombia). The data were collected with the Maternal Perinatal Risk Questionnaire and analyzed with Pearson Chi square. The most significant risks associated with gender in the minors were voluntary abortions, maternal difficulties in a previous pregnancy, surgery during pregnancy, conflicting parental relationships, demanding physical and cognitive activity, consumption of drugs in the mother, duration of pregnancy and birth weight. Among men there was as many prenatal factors while among girls had an enrollment over perinatal factors (before and during labor) and psychosocial.

Key Words: Autism, risk factors, pregnancy, perinatal.

1. Introducción

En la actualidad se reconoce que las principales alteraciones del neurodesarrollo las representan los Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD), caracterizados por alteraciones en la socialización, déficit en el lenguaje (verbal y no verbal), la existencia de intereses restringidos y conductas estereotipadas (Ruggieri & Arberas, 2007) y por verse asociados a retraso mental (López-Gómez, Rivas & Taboada, 2008a).

Uno de los TGD más frecuentes es el autismo (Martos, 2006), considerado como un conjunto de conductas inadaptativas que incluyen retraimiento, retraso en el desarrollo del lenguaje (Baird et al., 2001), escaso disfrute de actividades sociales, ausencia de búsqueda y ofrecimiento de apoyo social y la reducción de respuestas emotivas como la alegría, sorpresa o curiosidad (Cukier, 2005), manifestaciones que indican un déficit en las habilidades de cognición social; en sentido general, cuando esta cognición se afecta se compromete también la capacidad de socialización y de comprensión de deseos, emociones e intenciones comunicativas (Roqueta, Clemente & Flores, 2012) en los individuos.

La prevalencia del autismo ha sido descrita en diversas oportunidades con datos cada vez más congruentes. En la década de 1990 se reportaban cifras en 1-5/10.000 niños, con proporción de 2 a 3 hombre/mujer (Volkmar, Klin, Marans & McDougle, 1996), esta cifra podía elevarse hasta 16 casos (Wing, 1996); posteriormente se reportó una prevalencia que oscilaba entre 20-60/10.000 niños (Baird et al., 2000; Baird et al., 2006; Bertrand et al., 2001; Yeargin-Allsopp et al., 2003), con una relación de 4 a 1 hombre/mujer, aunque en las niñas el nivel de afectación se ha descrito como más acentuado (Ruggieri & Arberas, 2007); si bien estos resultados también parecen variar de acuerdo con la raza y procedencia de los menores y de sus padres (Croen, Grether & Selvin, 2002; Schieve, Rice & Boyle 2006). Ahora bien, más recientemente los estudios han señalado un considerable aumento de los datos de prevalencia pasando a 1 de cada 88 menores (Baio, 2008), y sosteniéndose la relación niño-niña descrita (4 a 1), cuya marcada diferencia parece deberse a la existencia de mutaciones en el gen PTCHD1 del cromosoma X en los varones, la cual ha sido reportada según el estudio de Noor et al. (2010), en el 1% de los hombres que presentan autismo. Estos resultados consideran que el PTCHD1 desempeña un rol relevante en los procesos neurobiológicos que se dan durante del desarrollo cerebral, de forma que la mutación existente en el gen afectaría algunos procesos cerebrales críticos conduciendo al desencadenamiento del autismo.

Precisamente, son múltiples los esfuerzos investigativos que han intentado hallar una explicación confiable de las causas de este desorden, sobresalen los estudios que señalan explicaciones centradas en la existencia de alteraciones más o menos generalizadas a nivel del Sistema Nervioso Central (Weidenheim, 2001), en estructuras como el cerebelo, el tallo cerebral, los lóbulos frontales y parietales, el hipocampo y la amígdala (Hashimoto et al., 1995; Aylward, Minshew, Field, Sparks & Singh, 2002), así como alteraciones en la densidad de las neuronas de las regiones límbicas (Hashimoto et al., 1995; Aylward et al., 2002). También han sido importantes los estudios genéticos que describen regiones cromosómicas asociadas al trastorno (International Molecular Genetics Study of Autism Consortium, 2001), mientras que otras propuestas han puesto en consideración variables ambientales que parecen relacionarse con el grado de severidad del autismo (Weiss, 2002).

Una línea de razonamiento diferente es la propuesta para el análisis de factores de tipo perinatal. En la actualidad siguen creciendo las investigaciones que relacionan marcadores epidemiológicos de tipo peri, pre y posnatal con el surgimiento del trastorno autista. Algunos estudios han mostrado un interés particular en el padecimiento de daños congénitos inducidos por algunas enfermedades en la madre que pueden afectar severamente la estructura genética de los niños (Burd, Severud, Kerbashian & Klug 1999); un ejemplo de ello es la rubeola congénita y la infección por citomegalovirus (Lotspeich & Ciaranello, 1993; Ciaranello, 1996).

Otros estudios han señalado que el padecimiento de edemas en la madre, la presencia de sangrado vaginal y el uso de medicación (Deykin & MacMahon,1980; Gillber & Gillberg, 1983; López-Gómez, Rivas & Taboada, 2008b) son factores de riesgo relevantes, otras condiciones como los accidentes durante el período perinatal, las posiciones inapropiadas del feto y la labor de parto prolongada también se reportan como riesgosas (Deykin & MacMahon,1980).

En una investigación desarrollada con 74 niños en San Diego, California (USA) (Juul-Dam, Townsend & Courchesne, 2001), se identificaron como principales factores de riesgo perinatal para los menores con autismo el parto inducido de forma precipitada y la prolongada labor de alumbramiento. En el primer caso, este factor puede ser atribuible al compromiso del estado fetal, mientras que la prolongación de la tarea de parto se asocia a numerosas razones dentro de las cuales se incluyen la posición fetal inadecuada, la desproporción fetopélvica, sedación excesiva de la parturienta, inadecuadas contracciones, entre otras.

Por otro lado, la edad de la madre ha sido considerada con frecuencia dentro de los estudios de riesgos asociados a autismo, aunque el nivel de consenso de los investigadores frente al tema es inexacto. Algunos estudios señalan que la avanzada edad materna es un factor de riesgo importante (Croen et al., 2002; Gillberg & Gillberg, 1983; Glasson et al., 2004) mientras que otras rechazan esta hipótesis (Eaton et al., 2001; Hultman, Sparen & Cnattingius, 2002; Juul-Dam et al., 2001; Larsson et al., 2005). Entre tanto, son pocos los estudios que se han interesado por la edad avanzada del padre, aunque recientemente, una investigación desarrollada con 378.891 israelíes nacidos durante seis años consecutivos en la década de 1980, permitió identificar una asociación significativa entre la edad paterna y el riesgo de desarrollar trastornos del espectro autista, de forma que los hijos de hombres mayores de 40 años presentaban 5.75 veces mayor probabilidad de desarrollar un trastorno autista (IC 95%, 2.65-12.46, p .001) en comparación con los hijos de padres menores de 30 años (Reichenberg et al., 2006). Datos similares fueron reportados en una muestra de habitantes del Caribe (Aruba), entre quienes se identificó que los padres de 30 años o menos presentaban un riesgo de 2.18 veces de tener hijos con trastorno de espectro autista, dato que aumentaba a 2.71 veces para padres de 40 años y a 3.22 para aquellos padres mayores de esta edad (van Balkom et al., 2012).

Otros estudios se han centrado en un espectro más amplio de condiciones de riesgo, se ha señalado por ejemplo el papel del peso del neonato, el cual tiende a ser mucho más bajo entre los menores con autismo que entre los niños normales (Wilkerson, Volpe, Dean & Titus, 2002), así mismo, condiciones como el tabaquismo recurrente de la madre durante las primeras fases del embarazo, el tamaño pequeño del feto para la edad gestacional y las calificaciones inferiores a 5 puntos en el APGAR se consideran como factores asociados al desarrollo de autismo (Buchmayer et al., 2009; Haglund & Källén, 2011; Hultman et al., 2002). Una consideración especial la ha merecido el parto por cesárea, puesto que al parecer este tipo de nacimientos suele relacionarse con diversas condiciones médicas como el sufrimiento fetal, la posición podálica, la falta de progreso en el trabajo fetal, entre otras (Glasson et al., 2004; Hultman et al., 2002).

El antecedente materno de aborto espontáneo ha sido reportado como una condición de alta significatividad, dado que entre las madres de hijos con autismo es mucho más frecuente que entre las madres con hijos normales, incluso, a este factor se ha tendido a darle la misma preponderancia de condiciones como el sangrado vaginal durante el embarazo (Glasson et al., 2004; Hultman et al., 2002; Wilkerson et al., 2002).

Como se ha podido observar, las investigaciones enfocadas en las condiciones asociadas al desarrollo del feto y a su nacimiento tienden a identificar una elevada incidencia de complicaciones pre y perinatales en las madres de niños con autismo (Kolevzon, Gross & Reichenberg, 2007; López-Gómez et al., 2008a). En general, parece ser que diversas condiciones obstétricas como el uso de medicamentos teratógenos, los sangrados vaginales al inicio o durante la gestación, las infecciones víricas, la aspiración fetal de meconio (Beversdorf et al, 2005; López-Gómez et al., 2008a; Wilkerson, et al.,2002), se encuentran estrechamente asociadas a la posterior aparición de autismo y otros TGD durante la niñez.

Un renglón aparte merece la discusión acerca del papel de condiciones psicológicas y emocionales de la madre durante la gestación como factor de riesgo para las alteraciones autistas. Glover (2011), señala que la experimentación de estrés materno (tensión y ansiedad marcada) durante el embarazo se relacionan con una alta probabilidad que sus hijos experimenten una serie de síntomas clínicos que pueden desembocar en trastornos neuroconductuales diversos, Morgan y Bale (2011) coinciden al afirmar que algunos antecedentes de estrés prenatal se relacionan con la aparición de alteraciones del neurodesarrollo como autismo y esquizofrenia, sin embargo, otras evidencias como las alcanzadas por Rai et al., (2012), no han encontrado pruebas suficientes que apoyen la idea que sustenta el estrés prenatal como factor asociado a trastornos como el autismo. Pese a esto, son más las evidencias que señalan la existencia de relación entre ambas variables, Ronald, Pennell y Whitehouse (2011) por ejemplo, en un estudio con 2900 mujeres embarazadas concluyeron que la experimentación de eventos estresantes como un divorcio muestra asociaciones significativas con los rasgos autistas en sus hijos (así como con otras alteraciones como el desorden de hiperactividad y déficit de atención). Si bien las asociaciones observadas fueron pequeñas, los autores sostienen la importancia de considerar el estrés prenatal materno como una variable importante dentro del estudio de los factores epigenéticos que subyacen a la aparición de autismo (Ronald et al., 2011).

Por su parte, es importante reconocer que existen algunas limitaciones relacionadas con los estudios de factores perinatales asociados a autismo. Esencialmente sobresalen las diferencias existentes entre un estudio y otro en relación a la delimitación de lo que se considera como un factor de riesgo, esto conduce a que sean muy diversos los factores analizados en las investigaciones, provocando una variabilidad amplia de resultados. Un problema similar es el relacionado con las diferentes metodologías aplicadas para esta clase de investigaciones, con frecuencia se pueden encontrar desde estudios ejecutados con muestras pequeñas hasta investigaciones que implican núcleos familiares; sin embargo, en gran medida la información obtenida se ve sesgada por efecto de variables como el olvido por parte de los informantes o los subregistros inducidos por los propios investigadores.

El papel del género de los menores afectados frente a la influencia de los factores de riesgo ha sido también un elemento de poca discusión y conocimiento, sin que existan evidencias claras que determinen la existencia de niveles diferentes de riesgos entre niños y niñas que presentan el trastorno. Regularmente, los estudios han señalado el riesgo relativo de los factores descritos en relación al autismo comparado con otros TGD, pero no ha sido común la indagación científica acerca del papel del género en la exposición a las condiciones riesgosas. Sin embargo, la adecuada organización de la información sobre la participación del género en los riesgos durante la gestación y el parto, permite identificar información valiosa relacionada con las complicaciones que pueden relacionarse con la aparición o el nivel de severidad del autismo. La identificación apropiada de dichos factores podría representar un importante aporte para la prevención y el tratamiento del trastorno (Burd et al., 1999).

En congruencia con esto, el objetivo del presente estudio se ha centrado en la detección de condiciones pre, peri y postnatales en niños y niñas colombianos que presentan trastorno autista, con el propósito de valorar un amplio abanico de factores de riesgo que podrían estar relacionados con dicho trastorno, enfatizando en la diferenciación de los factores de riesgo de acuerdo al género de los menores afectados.

2. Método

2.1. Participantes

Se desarrolló un estudio ex post facto retrospectivo (Montero & León, 2007) en el que la población de estudio estuvo representada por el registro de 707 historias clínicas de pacientes con diagnóstico de TGD, atendidos en dos centros clínicos infantiles ubicados en la ciudad de Bogotá (Colombia, Sur América). La muestra por su parte, la representaron 66 historias clínicas de pacientes con autismo en edades comprendidas en el rango de 3 a 6 años, los cuales fueron atendidos en los respectivos centros durante el año 2010. Las historias fueron seleccionadas mediante muestreo no probabilístico de sujetos tipo basados en la riqueza, calidad y profundidad de los datos ofrecidos por las historias clínicas revisadas, así como el cumplimiento de los criterios definidos para el diagnóstico de trastorno autista.

El diagnóstico que aparecía en las historias fue dado tras el desarrollo de un proceso de evaluación clínica realizada por un grupo de neurólogos, determinando que los menores valorados cumplían con los criterios DSM IV-TR. Las historias clínicas fueron incluidas en la muestra indistintamente de la condición socioeconómica de los pacientes o de las características sociodemográficas de sus padres. Sólo se excluyeron de la muestra los registros de sujetos que cumplían criterios diagnósticos para otro TGD o cuyas manifestaciones patológicas no fueran claramente estipuladas como autismo por parte del grupo de neurólogos que realizó el diagnóstico.

2.2. Instrumentos

La detección de los factores de riesgo se realizó con el Cuestionario Materno de Riesgo Perinatal (CMRP), el cual consiste en un informe de riesgos pre y perigestacionales organizados en seis dimensiones diferenciadas (pregestacionales, perinatales, intraparto, neonatales, psicosociales y sociodemográficas). El instrumento consta de 70 ítems que incluyen 40 diferentes condiciones de riesgo así como la posibilidad de registrar los datos de identificación de las madres.

El cuestionario posee diferentes tipos de respuestas que se ajustan a los factores precisos que se desean evaluar. Algunos ítems cuentan con modo de respuesta por opción múltiple (riesgos durante el embarazo y el parto, características neonatales y psicosociales); también contiene ítems que se responden mediante alternativas cerradas (características del historial médico materno), finalmente, existen preguntas con respuestas dicotómicas (evaluación de patologías durante el período gestacional).

Para el presente estudio, el CMRP fue sometido a un proceso de revisión y validación de contenido de los diferentes reactivos con el fin de lograr un adecuado ajuste a la población colombiana. El proceso de validación se llevó a cabo con seis jueces, de los cuales tres fueron metodológicos y tres expertos en el tema de desarrollo infantil. Estos jueces evaluaron el instrumento con los ajustes semánticos y de contenido teniendo en cuenta el cuestionario original de acuerdo con diversas categorías de validación (Redacción, Pertinencia, Estructura y Lenguaje).

Una vez cumplido el proceso de validación se procedió a la captura de la información del cuestionario mediante el acceso a las historias clínicas que contenían los datos de cada uno de los menores diagnosticados con autismo.

2.3. Procedimiento

Tras la adecuación de las propiedades del instrumento se obtuvo el acceso a las historias clínicas mediante el consentimiento institucional para la manipulación de las mismas bajo el precepto ético de conservar el anonimato y privacidad absoluta de las personas cuya información estaba contenida en los reportes. Posteriormente se seleccionaron 66 historias que cumplían con los criterios de inclusión en el estudio y finalmente se procedió a responder el CMRP, este proceso fue desarrollado por un equipo de dos neuropsicólogos y un magíster en psicología, quienes diligenciaron el cuestionario de acuerdo a la información contenida en los historiales clínicos.

El desarrollo del estudio se basó exclusivamente en el manejo de las historias clínicas, por tal motivo, no implicó exposición a riesgos o daño físico, emocional o psicológico de participantes humanos puesto que no hubo contacto directo con los pacientes o con sus familiares, sin embargo, la utilización de la información fue consentida por el acudiente responsable de los menores en atención de las disposiciones estipuladas en el Artículo 52 del Capítulo VIII del código deontológico de la psicología en Colombia.

Los aspectos éticos relacionados con el estudio estribaron entonces en el manejo seguro de la información y el mantenimiento del anonimato de los pacientes, así mismo, no se estableció posterior contacto con éstos o sus familiares una vez revisadas las valoraciones clínicas. El manejo de los datos y el tratamiento estadístico de forma ética y ajustada a la realidad también fue un precepto ético que reguló el ejercicio de la investigación.

2.4. Análisis de datos

Los datos fueron analizados a través del paquete SPSS 18.0 Statistics por medio del cual se realizó el respectivo análisis descriptivo de cada uno de los conjuntos de factores de riesgo valorados. Por su parte, la comparación de los resultados de acuerdo al género se cumplió mediante análisis no paramétrico aplicando Chi cuadrado de Pearson (χ2) para cada factor pre, peri y posnatal presente en los niños y niñas que definieron los grupos 1 y 2 de comparación para cada uno de los ítems contenidos en el CMRP.

3. Rresultados

3.1. Factores prenatales de tipo médico-obstétrico y psicosociales

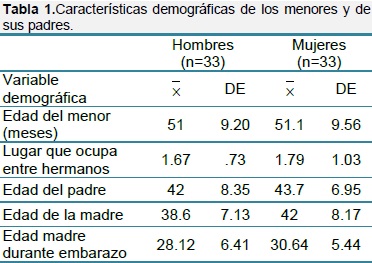

La media de edad de los menores al momento del diagnóstico fue similar para ambos géneros (51 meses). Los padres de ambos grupos también contaban con edades parecidas (inicios de la cuarta década de la vida), mientras que entre las madres, se observó mayor edad en el grupo de las niñas con una diferencia de 3.39 años frente al grupo de varones (Tabla 1). En éste último grupo, la edad materna durante el embarazo fue de 28.12 años (Mín. 16-Max. 45), mientras que en las madres de las niñas fue ligeramente mayor (M=30.64); por su parte, en las madres de niñas con autismo el inicio del embarazo fue mucho menos precoz que en las madres de varones (21/16).

Los datos relacionados con la fratria mostraron que ambos grupos de pacientes con autismo tienden a ocupar el primer lugar entre sus hermanos; los valores extremos para los primeros oscilan entre 1/3 mientras que para las niñas fue de 1/4, lo cual parece indicar que las familias a las que pertenecen las niñas con autismo son más amplias (mayor densidad habitacional).

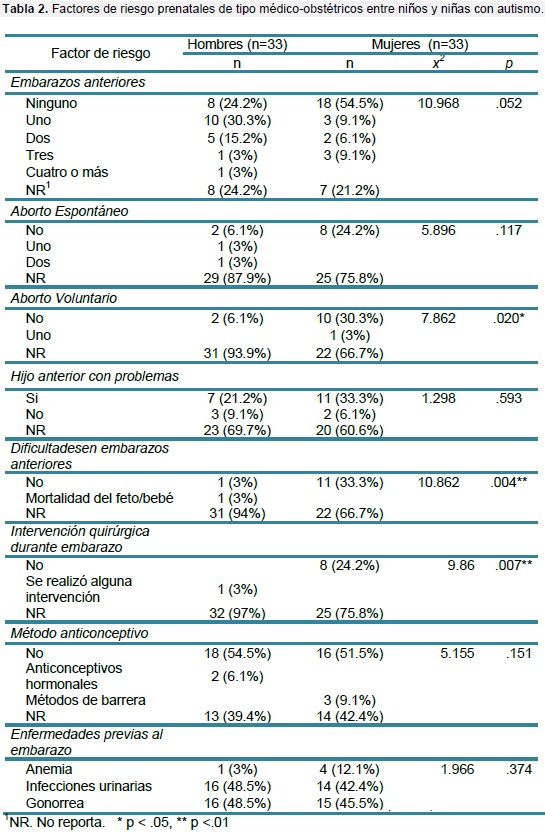

El análisis de los factores prenatales de tipo médico-obstétricos (Tabla 2) permitió identificar que las madres de varones con autismo tuvieron un mayor número de embarazos previos que las madres de niñas, éste mismo indicador se repitió para los casos de aborto espontáneo. Lo contrario ocurrió con los abortos voluntarios, de los cuales en la muestra sólo se reportó un caso en el grupo de las niñas (χ2 [(2)=7.862, p<.05]).

Las dificultades durante el embarazo mostraron relación significativa con el género de los menores (χ2 [(2)=10.862, p<.01]), situación similar se presentó con el antecedente de intervenciones quirúrgicas durante el embarazo (χ2 [(2)=9.86, p<.01]). Los reportes de enfermedades antes del embarazo también fueron frecuentes en ambos grupos aunque no mostraron relaciones significativas con el género.

La evaluación de los factores psicosociales de riesgo permitió identificar que emociones como la ansiedad o el estrés materno aparecieron con mayor frecuencia en el grupo de las niñas con autismo (54%). En este mismo grupo fue mayor la aceptación del embarazo por sus madres, la cual casi duplicó el porcentaje de casos de varones (63.6% / 39.4%). Al parecer las niñas fueron más aceptadas y deseadas que sus congéneres, sin embargo, las sensaciones de intranquilidad, nerviosismo y desánimo durante la gestación (estrés prenatal) se dieron con más frecuencia entre las madres de este grupo (15.1% frente a 12% en los niños), esta condición se asoció al nivel de funcionalidad que experimentaban en sus relaciones de pareja dado que en el grupo de las niñas hubo más complicaciones en las relaciones entre sus padres (χ2 [(24)=53.770, p=.000<.001]).

Por otra parte, el desarrollo de actividades físicas de intensidad fuerte o moderada se asoció significativamente con el género de los menores (χ2 [(3)=9.63, p<.01]), reportándose un mayor esfuerzo entre las madres de niñas con autismo; los esfuerzos mentales agotadores se registraron exclusivamente entre las madres de varones (χ2 [(3)=7.899, p<.05]).

3.2. Factores perinatales asociados al género en la muestra

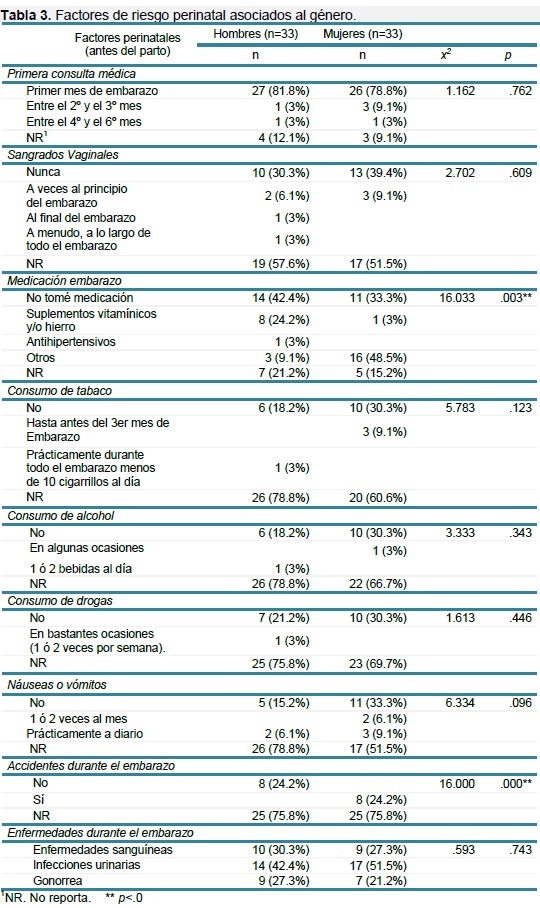

La Tabla 3 contiene la información relacionada con los factores perinatales, entre los cuales se identificó que en el grupo de los varones fue más frecuente la existencia de sangrados vaginales durante la gestación, situación que se repitió en relación al consumo de medicamentos (χ2 [(4)=16.033, p<.01]).

Los antecedentes de consumo de tabaco y la ingesta de bebidas alcohólicas durante el embarazo fueron reducidos para ambos grupos de pacientes. La exposición a accidentes durante el embarazo mostró relación significativa con el género (χ2 [(3)=16.000, p<.01]), situación que afectó esencialmente el grupo de las niñas, si bien estos resultados deben considerarse con cautela dado el alto porcentaje de datos no reportados en las historias valoradas. Ahora bien, entre ambos grupos fue similar el porcentaje de madres enfermas durante la gestación con afecciones de tipo sanguíneo (anemia, talasemia, púrpura, etc.) (Hombres: 30.3%/Mujeres: 27.3%), infecciones urinarias (Hombres: 42.4%/Mujeres: 51.50) e infecciones transmitidas sexualmente como la gonorrea (Hombres: 27.3%/Mujeres: 21.2%), coincidiendo con las mismas enfermedades que las madres presentaron antes del embarazo (χ2 [(4)=19.988, p<.01]).

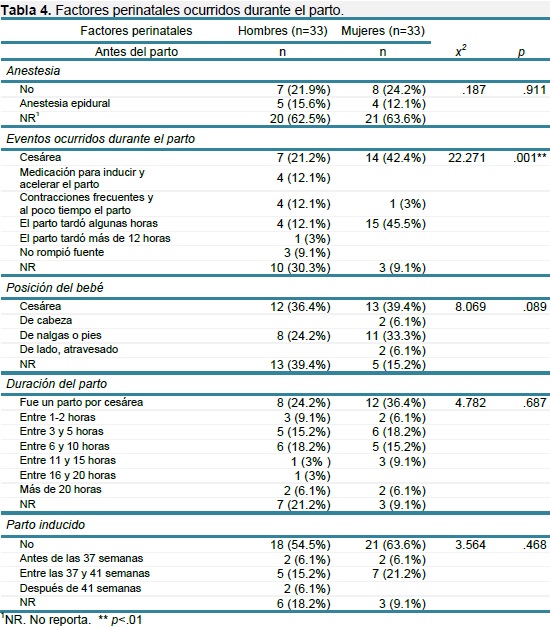

Por otro lado, la evaluación de los factores perinatales intraparto permitió identificar que solamente los eventos ocurridos después de romper fuente y durante el parto se asociaron significativamente con el género (χ2 [(6)=22.271, p<.01]), sobresaliendo la realización de cesárea en el doble de los casos de las niñas frente a sus congéneres (42.4% frente a 21.2%). Entre los hombres fue más extensa la labor de parto de sus madres y se dio la necesidad de inducir el mismo en algunas ocasiones a través de medicamentos (Tabla 4). Ahora bien, la utilización de anestesia epidural ocurrió en porcentajes similares para ambos grupos con una ligera mayoría de casos entre los partos de varones (15.6% frente a 12.1% en mujeres).

3.3. Factores de riesgo posnatal asociados al género en la muestra

El tiempo de duración del embarazo se asoció significativamente con el género de los menores (χ2 [(3)=8.587, p=.035<.05]), presentándose un promedio mayor de nacimientos pre y pos-término en el grupo de las mujeres (24.2% para ambos tipos de nacimiento), en el caso de los varones, los nacimientos a pre-término se presentaron en 6.1% de los casos y 9.1% fue en pos-término. Sin embargo, la gran mayoría de nacimientos de varones se presentó en el lapso ordinario de los nueves meses de gestación (78.8%), mientras que en el grupo de las niñas fue menos reducido este porcentaje (48.5%).

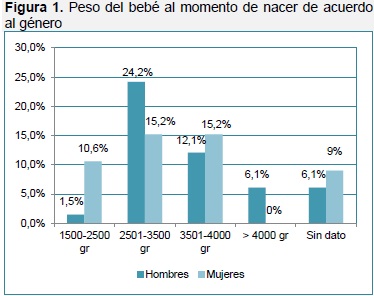

El peso de los recién nacidos se asoció significativamente con el género (χ2 [(4)=10.507, p=.033<.05]) mostrando mayor variabilidad entre los varones mientras que para las niñas los rangos generales oscilaron entre 1500 y 4000 gr (Figura 1), sin embargo, entre los varones se reportó índices de neonatos con sobrepeso (macrosómicos) que llegaron a 6.1% de los casos. Entre tanto, condiciones como la existencia de cianosis (χ2 [(3)=5.771, p=.123>.05]), la necesidad de atención especial (χ2 [(3)=7.742, p=.142>.05]) y la puntuación del APGAR (χ2 [(2)=4.443, p=.108>.05]) no fueron estadísticamente significativas.

4. Discusión

Este estudio planteó como finalidad la identificación de relaciones entre factores de riesgo pre, peri y posnatal de acuerdo al género en paciente con autismo. Frente a este propósito, inicialmente es relevante mencionar que los datos hallados demuestran una mayor tendencia a identificar frecuencias elevadas de exposición a los factores de riesgo en el grupo de las niñas para la mayoría de los conjuntos de factores estudiados.

Se observó una mayor prevalencia de factores de riesgo prenatales de tipo médico-obstétrico entre los varones (23.9%), aunque esta diferencia no fue significativa frente a las niñas (21.2%). Por su parte, en el grupo de las mujeres fue mayor la existencia de factores de riesgo prenatales de tipo psicosocial con 45.1% frente a 38.6% de los varones; los factores perinatales antes del parto también fueron más elevados con 32% frente a 22.6% en los pacientes hombres y con una situación similar en relación a los factores perinatales presentados durante el parto, los cuales fueron los más frecuentemente identificados en las niñas (61.2%) que en los niños (50.3%).

A nivel de la organización familiar se observó un mayor número de hermanos en el caso de las niñas lo cual parece indicar que sus núcleos familiares son más amplios que los de los varones, este resultado contrasta con lo descrito por Lord, Mulloy, Wendelboe y Schopler (1991). Adicionalmente, los datos de los menores con autismo en la muestra señalan que tanto los varones como las niñas ocuparon el primer lugar entre sus hermanos, condición que ha sido reportada por estudios previos (Gardener, Spiegelman & Buka, 2009; López-Gómez et al., 2008a) en los que se sostiene que los menores con autismo suelen ocupar los primeros lugares en la fratria.

Por otro lado, el historial de aborto espontáneo de la madre mostró un comportamiento interesante, algunos autores como Glasson et al., (2004) han señalado que este tipo de factores de riesgo es más prevalente entre los hombres, sin embargo, en el presente estudio no se hallaron reportes de abortos espontáneos en éste grupo, de hecho, en el grupo de las niñas se halló un reducido número de casos aunque con valores significativos a nivel estadístico. Entre tanto, nuestros resultados coinciden con Glasson et al. (2004), en relación a las prácticas abortivas voluntarias dado que el aborto intencional se asoció significativamente con el género siendo más frecuente entre los varones. De esta forma, al parecer entre las madres de niñas con autismo es más común el aborto de manera espontánea en embarazos anteriores, mientras que en el grupo de varones es más frecuente el aborto voluntario. Esta información coincide además con otro dato relevante relacionado con los índices de mortalidad fetal o muerte de neonatos anteriores al paciente con autismo, condición que se asocia significativamente con el género, y que mostró mayor prevalencia en el grupo de varones, lo que pareceindicarquelasmadres de hombresconautismo sufren con más frecuencia la mortalidad de sus hijos durante el período de gestación. En general estos datos refuerzan las evidencias de otros estudios (Hultman et al., 2002; Wilkerson et al., 2002) en los cuales se ha señalado que en los casos de niños y niñas con autismo es frecuente hallar antecedentes de aborto en sus madres.

Las condiciones de salud de las madres resultaron en general significativas para el análisis del estudio, puesto que además de los datos descritos, se han reportado relaciones importantes entre los esfuerzos y actividades asumidas por las madres a lo largo del estado de gravidez y el género de sus hijos con autismo. En especial sobresalió el desarrollo de actividades fuertes o de exigencia moderada a nivel físico, condición que se presentó con mayor frecuencia entre las madres de las niñas; para el caso de los varones, también hubo registro de desarrollo de actividades intensas y agotadoras aunque a nivel mental y cognitivo.

Al margen de estas características ante todo relacionadas con el estilo de vida de la madre, el actual estudio permitió registrar un conjunto de condiciones que parecen tener un rol sobresaliente en la comprensión del desarrollo del trastorno en los menores de nuestro contexto. Dentro de tales condiciones se hizo el registro de factores tradicionalmente reportados por la literatura como la existencia de enfermedades durante el embarazo o la aparición de sangrados vaginales.

Frente a la primera de estas variables se observó una prevalencia relativamente elevada de madres que durante el embarazo desarrollaron infecciones urinarias e incluso infecciones de transmisión sexual, sin embargo, las diferencias halladas respecto al género de sus hijos no fueron significativas, coincidiendo con las descripciones de investigaciones anteriores (Deykin & MacMahon, 1980).

Los sangrados vaginales en la madre aparecieron con más frecuencia en los casos de varones con autismo. Tradicionalmente la existencia de sangrados vaginales se ha asumido por la investigación sobre el tema como un evento desfavorable para la salud del feto y como predictor de autismo (Deykin & MacMahon, 1980; Finegan & Quarrington, 1979; Gillberg & Gillberg, 1983; Glasson et al., 2004; Hultman et al., 2002; López-Gómez et al., 2008a; 2008b; Wilkerson et al., 2002); en éste estudio, su detección no fue menos importante, aunque no se dio un registro estadísticamente significativo en relación con el género de los menores, lo cual parece indicar que se trata de una condición riesgosa que aparece por igual en ambos conjuntos de pacientes independientemente del género.

En congruencia con algunos reportes internacionales (Glasson et al., 2004; Hultman et al., 2002; Juul-Dam et al., 2001), y otros realizados en Colombia (Talero-Gutiérrez, Rodríguez, De la Rosa & Vélez-Van-Meerbeke, 2011), en la muestra se identificó un porcentaje relativamente amplio de menores que nacieron mediante cesárea (63.6%), con valores que duplican el número de niñas nacidas por éste medio frente al número de hombres. Generalmente los estudios indican que la principal relación entre la cesárea y el autismo consiste en que ésta práctica clínica suele aplicarse ante condiciones que constituyen algún riesgo para la madre o su hijo(a) tales como el sufrimiento fetal, las posiciones inadecuadas durante el parto y la lentificación en el trabajo fetal, que posteriormente se pueden convertir en marcadores de alteraciones en el desarrollo.

Así mismo, dentro de las condiciones de riesgo que se pueden dar en el período gestacional, algunos enfoques se han centrado en el análisis de los factores de tipo psicoemocional de las madres y de sus condiciones de vida conyugal y familiar en el proceso de gestación y paridad. En el estudio aquí desarrollado, se identificaron promedios importantes de aparición de condiciones como la insatisfacción con el sexo del bebé y posteriores episodios de crisis o desaliento en relación a las formas particulares de experimentar el embarazo, así mismo, en algunos casos se reportaron relaciones sentimentales que carecían de funcionalidad, aspectos que al parecer pueden llegar a tener un rol determinante en lo relacionado con el surgimiento de alteraciones en la conducta de los menores tras su nacimiento. Autores como López-Gómez et al., (2008a), han identificado que la forma como se experimenta el embarazo y se acepta al bebé puede tener relaciones importantes con el desarrollo o no de autismo, de hecho, estos autores reportan que se muestran más alegres al conocer el sexo del bebé aquellas madres cuyos hijos nunca desarrollan el trastorno. Del mismo modo, las condiciones afectivas vividas por la madre durante la gestación podrían afectarel desarrollo ulterior de sus hijos lo cual ha sido reportado por diversos estudios (Glover, 2011; Morgan & Bale, 2011; Ronald et al., 2011); tal parece que la existencia de reacciones de estrés prenatal en la madre podría afectar las respuestas emotivas del bebé generando lazos emocionales disfuncionales que podrían servir de sustento a alteraciones de índole anímico.

Las evidencias empíricas han señalado diversos mecanismos neurobiológicos que pueden estar involucrados en éste proceso, al parecer la exposición de la madre a condiciones estresantes durante la formación fetal puede generar cambios en el funcionamiento del hipocampo y en la densidad de la espina dendrítica de la corteza prefrontal, entre otras estructuras; las anomalías generadas por estos eventos se asocian con frecuencia a diversas alteraciones psicológicas y del comportamiento en los menores, las cuales también son mediadas por el efecto del género, la intensidad de los estímulos estresantes y la fase del período de gravidez en que dichos estímulos ocurren (Weinstock, 2007).

Esta realidad refuerza la necesidad de enfocar la investigación neuropsicológica en el estudio de factores de riesgos perinatales centrados en las condiciones de índole mental y emocional de las personas, tanto de los progenitores como de sus hijos.

El fortalecimiento de las líneas de análisis centradas en los aspectos psicológicos y afectivos que constituyen factores de riesgo frente al desarrollo de autismo, podría favorecer a la generación de fuentes de conocimiento novedoso y complementario a los constructos de base neurobiológica, de esta forma, a través de los aportes generados con las evidencias de factores epigenéticos se pueden construir sistemas de análisis centrados en la solución de importantes problemas relacionados con la salud y el bienestar de los menores.

En resumen, el desarrollo de este estudio ha permitido identificar en el historial clínico de menores con autismo un conjunto importante de factores de riesgo que aparecen con relativa frecuencia, los cuales a su vez han mostrado algunas diferencias en sus porcentajes de aparición entre los menores de uno y otro sexo. Estas condiciones agudizan la necesidad de generar estrategias preventivas durante gestación y parto, que redunden en beneficios para la salud física y mental de las madres y sus hijos, de forma que con ello se contribuya a la reducción de los marcadores físicos, sociales y emocionales que pueden asociarse al desarrollo de autismo así como a todo un conjunto de enfermedades y trastornos que afectan el neurodesarrollo infantil.

Ahora bien, este estudio presenta algunas limitaciones que es necesario considerar. Inicialmente, la muestra estuvo constituida por grupos muy similares pero reducidos en número, lo que dificulta la posibilidad de lograr resultados que se ajusten a poblaciones mayores de acuerdo al principio de precisión en la comparación. Contar con una muestra más amplia también aumenta la posibilidad que el margen de análisis sea más ajustado a la realidad y reduce la probabilidad de cometer errores.

Así mismo, el actual estudio se centró en una serie de variables definidas como factores de riesgo por el CMRP, sin embargo, resultaría aún más enriquecedor la inclusión de otro conjunto de variables que contemplen condiciones relacionadas con el rendimiento biológico del menor tras el nacimiento, la hiperbilirrubinemia, los historiales familiares de enfermedades, etc.

A lo anterior debe sumarse que en el actual estudio solo se trabajó con población diagnosticada como autista, sin embargo, un enriquecimiento notorio de los resultados pudo estar representado en la inclusión de un grupo de controles con los cuales las comparaciones pudieran ser más precisas.

Finalmente, el método de recolección de la información se basó en el uso de un cuestionario cuyo diligenciamiento se logró con la revisión de las historias clínicas, sin embargo, en estos casos aumenta la posibilidad de pérdida de información producto de los errores en su diligenciamiento inicial de las historias.

Pese a lo anterior, es importante reconocer que los resultados del actual estudio representan un aporte significativo para la comprensión de condiciones de tipo ambiental, biológico o psicoemocional que podrían afectar el desempeño personal y la salud de la mujer gestante y de su hijo. En este sentido, se hace necesario continuar con la formulación de propuestas de análisis que se centren en la detección de condiciones de tipo perinatal, a través de las cuales se formulen predicciones claras de las condiciones que predisponen al autismo. Mediante el desarrollo de esta clase de actividades se puede propender por el acercamiento del medio social a la historia, desarrollo y evolución de la investigación sobre autismo, generando mayor familiaridad con el concepto, con su comprensión y análisis y centrándose en posteriores procesos de intervención, modificación de la conducta y desarrollo de las potencialidades humanas en el paciente con ésta condición.

5. Referencias

Aylward, E. H., Minshew, N. J., Field, K., Sparks, B. F. & Singh, N. (2002). Effects of age on brain volume and head circumference in autism. Neurology, 59(2), 175-183. [ Links ]

Baio, J. (2008). Prevalence of autism spectrum disorders - autism and developmental disabilities monitoring network, 14 sites, United States, 2008. Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR), 63(s3), 1-19. [ Links ]

Baird, G., Charman, T., Baron-Cohen, S., Cox, A., Swettenham, J., Wheelwright, S. & Drew, A. (2000). A screening instrument for autism at 18 months of age: a 6-year follow up study. Journal American Academic Child and Adolescence Psychiatry, 39(6), 694-702. [ Links ]

Baird, G., Charman, T., Cox, A., Baron-Cohen, S., Swettenham, J., Wheelwright, S. & Drew, A.(2001). Screening and surveillance for autism and pervasive developmental disorders. Archive of Disease in Childhood, 84(6), 468-475. [ Links ]

Baird, G., Simonoff, E., Pickles, A., Chandler, S., Loucas, T., Meldrum, D. &, Charman, T. (2006). Prevalence of disorders of the autism spectrum in a population cohort of children in South Thames: the special needs and autism project (SNAP). Lancet, 368(9531), 210-215. [ Links ]

Bertrand, J., Mars, A., Boyle, C., Bove, C., Yeargin-Allsopp, M. & Decoufle, P. (2001). Prevalence of autism in a United States population: the Brick Township, New Jersey, investigation. Pediatrics, 108(5), 1155-1161. [ Links ]

Beversdorf, D. Q., Manning, S. E., Hillier, A., Anderson, S. L., Nordgren, R. E., Walters, S. E.,... Bauman, M. L. (2005). Timing of Prenatal stressors and Autism. Journal of Autism and Developmental Disorder, 35(4), 471-478. [ Links ]

Buchmayer, S., Johansson, S., Johansson, A., Hultman, C. M., Sparén, P. & Cnattingius, S. (2009). Can association between preterm birth and autism be explained by maternal or neonatal morbidity? Pediatrics, 124(5), 817-825. [ Links ]

Burd, L., Severud, R., Kerbashian, J. & Klug, M. (1999). Prenatal and perinatal risk factor for autism. Journal of Perinatal Medicine, 27(6), 441-450. [ Links ]

Ciaranello, R. D. (1996). Linkage and molecular genetics of infantile autism. In Watson, S. J. (Ed.), Buiology of Schizofrenia and Affective Disease. Washintong: American Psychiatric Press. [ Links ]

Cukier, S. (2005). Aspectos clínicos, biológicos y neuropsicológicos del Trastorno Autista: hacia una perspectiva integradora. Revista Argentina de Psiquiatría, 16, 273-278. [ Links ]

Croen, L.A., Grether, J. K. & Selvin, S. (2002). Descriptive epidemiology of autism in a California population: Who is at risk? Journal of Autism and Developmental Disorders, 32(3), 217-224. [ Links ]

Deykin, E. Y. & MacMahon, B. (1980). Pregnancy, delivery, and neonatal complications among autistic children. American Journal Disabled Children,134(9), 860-864. [ Links ]

Eaton, W., Mortensen, P. B., Thomsen, P. H. & Frydenberg, M. (2001). Obstetric complications and risk for severe psychopathology in childhood. Journal of Autism and Developmental Disorder, 31(3), 279-285. [ Links ]

Finegan, J. A. & Quarrington, B. (1979).Pre-.Peri-, and neonatal factors and infantile autism. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 20(2), 119-128. [ Links ]

Gardener, H., Spiegelman, D. & Buka, S. (2009). Prenatal risk factors for autism: comprehensive meta-analysis. The British Journal of Psychiatry, 195, 7-14. [ Links ]

Gillberg, C. & Gillberg, I. C. (1983). Infantile autism: a total population study of reduced optimality in the pre, peri and neonatal period. Journal of Autism and Developmental Disorders, 13(2), 153-166. [ Links ]

Glasson, E. J., Bower, C., Petterson, B., De Klerk, N., Chaney, G. & Hallmayer, J. F. (2004). Perinatal factors and the development of autism: a population study. Archive of General Psychiatry, 61(6), 618-627. [ Links ]

Glover, V. (2011), Annual Research Review: Prenatal stress and the origins of psychopathology: an evolutionary perspective. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 52, 356-367. [ Links ]

Haglund, N. G. S. & Källén, K. B. M. (2011). Risk factors for autism and Asperger syndrome. Perinatal factors and migration.Autism,15, 163-183. [ Links ]

Hashimoto, T., Tayama, M., Murakawa, K., Yoshimoto, T., Miyazaki, M., Harada, M. & Kuroda, Y. (1995). Development of the brainstem and cerebellum in autistic patients. Journal of Autism and Developmental Disorder, 25(1), 1-18. [ Links ]

Hultman, C. M., Sparen, P. & Cnattingius, S. (2002). Perinatal risk factors for infantile autism. Epidemiology, 13(4), 417-423. [ Links ]

International Molecular Genetics Study of Autism Consortium. (2001). Further characterization of the autism susceptibility locus AUTS1 on chromosome 7q. Human Molecular Genetics,10(9), 973-982. [ Links ]

Juul-Dam, N., Townsend, J. & Courchesne, E. (2001). Prenatal, Perinatal, and Neonatal Factors in Autism, Pervasive Developmental Disorder-Not Otherwise Specified, and the General Population. Pediatrics, 107(4), 63. [ Links ]

Kolevzon, A., Gross, R. & Reichenberg, A. (2007). Prenatal and Perinatal Risk Factors for Autism: A Review and Integration of Findings. Archive of Pediatric & Adolescent Medicine, 161(4), 326-333. [ Links ]

Larsson, H. J., Eaton, W. W., Madsen, K. M., Vestergaard, M., Olesen, A. V., Bo Mortensen, P. (2005). Risk factors for autism: perinatal factors, parental psychiatric history, and socioeconomic status. American Journal of Epidemiology,161, 916-925. [ Links ]

López-Gómez, S., Rivas, R. M. y Taboada, E. M. (2008a). Detección de los riesgos maternos perinatales en los trastornos generalizados del desarrollo. Salud Mental,31(5), 371-379. [ Links ]

López-Gómez, S., Rivas, R. M. y Taboada, E. M. (2008b). Los riesgos maternos pre-, peri- y neonatales en una muestra de madres de hijos con trastorno generalizado del desarrollo. Psicothema, 20(4), 684-690. [ Links ]

Lord, C., Mulloy, C., Wendelboe, M. & Schopler, E. (1991). Pre- and perinatal factors in high-functioning females and males with autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 21(2), 197-209. [ Links ]

Lotspeich, L. J. &Ciaranello, R. D. (1993).The neurobiology and genetics of infantile autism. International Review of Neurobiology, 35, 87-129. [ Links ]

Martos, J. (2006). Autismo, neurodesarrollo y detección temprana. Revista Neurología, 42 (Supl. 2), S99-S101. [ Links ]

Montero, I. & León, O. (2007). A guide for naming research studies in Psychology. International Journal of Clinical and Health Psychology,7(3), 847-862. [ Links ]

Morgan, C. P. & Bale, T. L. (2011). Early prenatal stress epigenetically programs dysmasculinization in second-generation offspring via the paternal lineage. The Journal of Neuroscience, 31(33), 11748-11755. [ Links ]

Noor, A., Whibley, A., Marshall, C., Gianakopoulos, P., Piton, A., Carson, A., Orlic-Milacic, M., Vincent, J. (2010). Disruption at the PTCHD1 locus on Xp22.11 in autism spectrum disorder and intellectual disability. Science Translational Medicine, 2(49), 49-68. [ Links ]

Rai, D., Golding, J., Magnusson, C., Steer, C., Lewis, G. & Dalman, C. (2012). Prenatal and early life exposure to stressful life events and risk of autism spectrum disorders: Population-based studies in Sweden and England. Plos One, 7(6), 388-93. [ Links ]

Reichenberg, A., Gross, R., Weiser, M., Bresnahan, M., Silverman, J., Harlap, S. & Susser, E. (2006). Advancing Paternal Age and Autism.Archive General of Psychiatry, 63(9), 1026-1032. [ Links ]

Ronald, A., Pennell, C. E. & Whitehouse, A. J. O. (2011). Prenatal maternal stress associated with ADHD and autistic traits in early childhood. Frontiers in Developmental Psychology, 1, 1-8. [ Links ]

Roqueta, C. A., Clemente, R. A. & Flores, R. (2012). Cognición Social y competencia pragmática. El caso de los niños y niñas con Trastorno Específico del Lenguaje. International Journal of Psychological Research, 5(1), 59-69. [ Links ]

Ruggieri, V. & Arberas, C. (2007). Trastornos generalizados del desarrollo aspectos clínicos y genéticos. Medicina,67(1), 569-585. [ Links ]

Schieve, L. A., Rice, C. & Boyle, C. (2006). Mental health in the United States: parental report of diagnosed autism in children age 4-17 years-united states 2003-2004. Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR), 55(17), 481-486. Disponible en: http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5517a3.htm. [ Links ]

Talero-Gutiérrez, C., Rodríguez, M., De La Rosa, D., Morales, G. y Vélez-Van-Meerbeke, A. (2011). Caracterización de niños y adolescentes con trastorno de espectro autista en una institución de Bogotá, Colombia. Neurología 27(2), 90-96. [ Links ]

Yeargin-Allsopp, M., Rice, C., Karapurkar, T., Doernberg, N., Boyle, C. & Murphy, C. (2003). Prevalence of autism in a US metropolitan area. Journal American Medical Association, 289 (1), 49-55. [ Links ]

Volkmar, F. R., Klin, A., Marans, W. D. & McDougle, C. J. (1996). Autistic disorder. In: Volkmar, F. R. (Ed.), Psychoses and pervasive developmental disorders in childhood and adolescence (pp. 119-190). Washington: American Psychiatric Press. [ Links ]

Van Balkom, I. D. C., Bresnahan, M., Vuijk, P. J., Hubert, J., Susser E. & Hoek, H. W. (2012). Paternal Age and Risk of Autism in an Ethnically Diverse, Non-Industrialized Setting: Aruba. Plos One 7(9), 450-90. [ Links ]

Weidenheim K. M. (2001). Neurobiology of autism: An update. Salud Mental,24(3), 3-9. [ Links ]

Weinstock, M. (2007). Gender differences in the effects of prenatal stress on brain development and behaviour. Neurochemical Research, 32(10), 1730-1740. [ Links ]

Weiss, M. J (2002). Hardiness and social support as predictors of stress in mothers of typical children, children with autism, and children with mental retardation. Autism,6(1), 115-130. [ Links ]

Wilkerson, D. S., Volpe, A., Dean, R. & Titus, F. (2002). Perinatal complications as predictors of infantile autism. International Journal of Neuroscience, 112, 1085-1098. [ Links ]

Wing, L. (1996). The autistic spectrum. A guide for parents of professional. London: Ed. Constable and Company Limited. [ Links ]