Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Accesos

Accesos

Links relacionados

-

Citado por Google

Citado por Google -

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO -

Similares en Google

Similares en Google

Compartir

CES Psicología

versión On-line ISSN 2011-3080

CES Psicol vol.8 no.2 Medellín jul./dic. 2015

Conceptualización de ciclo vital familiar: una mirada a la producción durante el periodo comprendido entre los años 2002 a 2015*

Conceptualization of family life cycle: a view of the production during the period between 2002 and 2015

Nadia Semenova Moratto Vásquez1, Johanna Jazmín Zapata Posada2, Tatiana Messager3

1,3 Universidad CES, 2 Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia

* El presente trabajo teórico corresponde a la primera fase de un estudio Doctoral sobre Familia y Ciclo Vital Familiar (CVF)

1 Estudiante de Doctorado en Ciencias Sociales, UPB Medellín. Magíster en Psicología. Grupo de Investigación en Psicología, Salud y Sociedad. Universidad CES. Medellín, Colombia. Correspondencia: nmoratto@ces.edu.co

2 Doctora en Desarrollo y Ciudadanía: Derechos Humanos, Igualdad, Educación e Intervención Social, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España. Grupo de Investigación en Familia. Universidad Pontificia Bolivariana. Medellín, Colombia Estudiante de Psicología. Semillero de Investigación Infancia, Adolescencia y Juventud. Universidad CES. Medellín, Colombia.

3 Estudiante de Psicología. Semillero de Investigación Infancia, Adolescencia y Juventud. Universidad CES. Medellín, Colombia.

Forma de citar: Moratto, N.S., & Zapata, J.J. & Messager, T. (2015). Conceptualización de ciclo vital familiar: una mirada a la producción durante el periodo comprendido entre los años 2002 a 2015. Revista CES Psicología, 8(2), 103-121.

Resumen

El presente trabajo es el resultado de un proceso de investigación teórico descriptiva de tipo documental, en el cual se rastrearon y analizaron diferentes estudios publicados durante los años 2002 a 2015 en relación con el tema ciclo vital familiar (CVF). Se analizaron 45 artículos y textos teóricos. A partir del proceso de codificación y análisis se derivan tres núcleos temáticos: Definición de CVF; Etapas del CVF y Nuevas apuestas conceptuales en torno a éste. Se presenta al ciclo vital familiar desde dos perspectivas, como teorización que permite discernir el desarrollo de la familia a lo largo de su existencia, a través de etapas, y otra que implica cuestionar la validez contemporánea de esta teoría en la sociedad dados sus cambios sociales, culturales, económicos, entre otros.

Palabras clave: Familia, Ciclo Vital familiar, Relaciones Familiares.

Abstract

This study is the result of a process of theoretical descriptive documentary research, in which different researches published during the years 2002-2015 in relation to the subject family life cycle (FLC) were tracked and analyzed. 45 articles and theoretical texts were analyzed. From the process of coding and analysis three contents have been derived: Definition of FLC, FLC stages and new conceptual challenges on this. The family life cycle is presented from two perspectives, as theorizing that can discern the development of the family throughout its existence, through stages, and another that involves questioning the contemporary validity of this theory in society, taken into account social, cultural, and economic changes, among others.

Keywords: Family, Family Life Cycle, Family Relations.

Introduction

A lo largo de la historia, la familia y el estudio de la misma ha tenido un papel fundamental tanto para sentar bases conceptuales como para delimitar el rol de sus miembros y responder a interrogantes sobre sus modos de permear el desarrollo de una sociedad y su constitución o no como institución, a pesar del paso del tiempo. Ante ello, son variados los estudios de orden sociológico, antropológico y demográfico adelantados desde diferentes perspectivas conceptuales que para el caso del presente trabajo corresponde a una aproximación al concepto de familia a partir del enfoque del Ciclo Vital Familiar CVF. Según esta perspectiva, la familia es descrita como:

La forma de organización básica para la supervivencia biológica y afectiva de los individuos, y se configura alrededor de las funciones de conyugalidad y sexualidad, reproducción biológica y social, subsistencia y convivencia. Además, la familia como categoría amplia de consanguinidad es base fundamental de la identidad, el apellido, el patrimonio, la historia compartida, la tradición de los antepasados y atraviesa generaciones, tiempos y espacios muy diversos (Secretariado Nacional de Pastoral Social, 2005, p.3).

Esta definición, aun cuando contempla aspectos tradicionales de la familia, es decir, la describe como un espacio vital que se relaciona con patrones biológicos y de supervivencia, también la caracteriza como un soporte para otro; en este sentido, la familia constituye un papel importante como primer agente socializador de los individuos, que a través del CVF, da las bases morales emocionales e identitarias a sus integrantes (Barbeito, 2002; Espinar, 2009). Dentro de este marco, el concepto de CVF remite a un proceso por el cual transitan todas las familias, independiente de su configuración, y que lleva a sortear una serie de crisis y reconfiguraciones durante su desarrollo, que permitirán ir sobrellevando tanto las dificultades individuales como grupales (De la Revilla; 2009; Jara, 2011).

Si bien estas definiciones iniciales esbozan categorías como familia y CVF, no son las únicas. El CVF ha experimentado cambios a lo largo de la historia, dada la diversidad cultural, y el modo como ésta afecta el entorno en el que se desenvuelven los miembros de la familia y de ahí su configuración. Es decir, las transformaciones en la convivencia y la procreación a lo largo de la historia y de las culturas, ha generado diversos modelos de familia desde la nuclear estructurada, hasta conformadas por parejas del mismo sexo, con o sin hijos, familias sin hijos, familias monoparentales, entre otras; lo que lleva a pensar que existen variaciones en las etapas del CVF y, en la actualidad, no todas las familias se circunscriben a etapas como condicionantes de su desarrollo familiar y el de sus miembros. Teniendo en cuenta lo anterior, el presente trabajo de revisión pretende dar cuenta de los diversos conceptos sobre CVF y las nuevas teorizaciones que se han planteado en torno a éste en la última década.

Método

El presente trabajo constituye un proceso de investigación teórico descriptivo de tipo documental, que implicó el rastreo, organización, sistematización y análisis de un conjunto de documentos sobre el tema del CVF.

Se revisaron las investigaciones publicadas durante el período comprendido entre los años 2002 a 2015, en inglés, francés, italiano y español, en las bases de datos de EBSCO, PROQUEST, DIALNET y LILACS y como términos de búsqueda se utilizaron los siguientes: "ciclo vital familiar"; "nuevas familias"; "etapas del ciclo vital"; "ciclo familiar".

Al realizar la búsqueda, se encontraron 60 artículos de los cuales se descartaron aquellos que no se refirieran al CVF, ni se relacionaban con los cambios, desarrollos y variaciones durante las etapas de vida de las nuevas familias. Así las cosas, finalmente se tomaron 45 artículos para el análisis.

Es importante resaltar, que durante el proceso de búsqueda fue necesario retomar algunos artículos teóricos, dado que los de origen investigativo se tornaban insuficientes para dar cuenta de las nuevas definiciones y propuestas sobre y en torno al CVF.

Para la organización de los documentos se creó una base de datos en Excel, con las siguientes categorías: país, referencia, localización, problema, referente teórico, tipo de investigación, población y muestra, instrumentos, hallazgos, tipo de trabajo y observaciones. Posteriormente, se agruparon los artículos en tres núcleos temáticos, a saber: a) Definición de ciclo vital familiar, b) Etapas del ciclo vital familiar y c) Nuevas apuestas conceptuales en torno al ciclo vital familiar.

Con base en ellas se realizó un análisis de cada núcleo temático, a partir de la descripción de aspectos comunes y divergentes. Para lograr lo anterior se realizaron mapas conceptuales y grupos de discusión conformados no sólo por los integrantes de la investigación sino por investigadores que han abordado la temática en particular y son considerados expertos en ella, desde los cuales se estudiaron tendencias, discusiones o tensiones presentes en las investigaciones revisadas; y, posteriormente, la conjugación de sus resultados en los núcleos descritos. Para finalizar se realizó un análisis general, dando lugar a la discusión y conclusiones que se presentan en este artículo.

Resultados

Definición de ciclo vital familiar

Diversas son las definiciones del CVF y conceptualizaciones de las etapas y crisis que se presentan durante el mismo. A continuación se muestra una delimitación de lo encontrado, no sin antes realizar una descripción del concepto de familia.

Alberdi (1999, citado por Valdivia 2008), entiende la familia como un grupo de personas que están relacionadas por el afecto, el matrimonio o la filiación, comparten una ideología acerca de la socialización de sus miembros y a su vez viven juntos; en algunos casos se reparten el consumo de los bienes, servicios y gastos económicos del hogar. Dicha definición, implica que existen diversas características que hacen singulares a las familias en un espacio y tiempo delimitados; y plantea que, independiente de la composición que tenga la familia, es el primer sistema social en el cual se inscriben las personas (Maganto, 2004).

En este sentido, la familia es un grupo de personas que cohabitan en un espacio, comparten objetivos en común, cumplen con el objetivo de socialización de los individuos, y, a su vez, permiten la permanencia de la especie humana.

Lo anterior pone en evidencia que en el proceso de adaptación de las familias, éstas no son inmunes a los cambios sociales y, por tanto, no se desarrollan de manera lineal; por ejemplo, que sus miembros realicen las mismas tareas durante su existencia. Por el contrario, las cargas y las responsabilidades aumentan en algunas etapas por las que atraviesan como el nacimiento de un hijo, la atención de familiares enfermos, una ruptura conyugal, entre otras tantas situaciones propias de la vida en grupo. Esto implica que las familias transitan por un CVF, definido por Touriño, Baena, Benítez, Abelleira y Fernández (2010), como un marco teórico que concibe a la familia como un conjunto de personas que viajan juntos en el tiempo y, además, permite precisar las tareas evolutivas y las posibles dificultades que puedan presentarse en un momento de desarrollo determinado.

Por su parte, Cheal, (1991) sostiene que la vida familiar atraviesa un ciclo de nacimiento, crecimiento y declive. Desde esta perspectiva teórica, un ciclo comienza cuando dos personas de sexo opuesto forman una pareja y finaliza con la disolución de la unión cuando una de las dos personas muere, sin olvidar que en el transcurso de este período, las familias se expanden o reducen a medida que las hijas e hijos se incorporan a ellas o las abandonan.

Hasta este punto se esgrime la idea de que el CVF implica atravesar por etapas necesarias de acuerdo a los momentos evolutivos de la familia, y también de los desarrollos y aportes personales de quiénes la conforman. Por consiguiente, dicho ciclo muestra el cambio de las necesidades del grupo a lo largo de su desarrollo, a las cuales articula en todo momento las demandas que se hacen con respecto a: a) el sexo de cada individuo, b) su generación de pertenencia, bien sea nueva o antigua, y c) las propias de la vida, tales como las derivadas de procesos evolutivos, así como las sociales, afectivas y personales en un contexto determinado.

Todo ello implica que el grupo de cohabitantes de una familia debe responder a los modos de vida del sistema cultural en el que funciona, y está sujeto a influencias externas como las normas, los tipos de familia predominante, y a influencias internas, tales como las crisis del desarrollo, las normas relacionales, los estilos de apego, entre otros (Pagés, 2004). En esta esta misma vía, Glick, Berman, Clarkin y Rait, (2001), aluden que:

Las familias al igual que los individuos, evolucionan a través de unas fases que se conocen comúnmente como el ciclo evolutivo familiar. Este ciclo incluye las transiciones o acontecimientos vitales esperados por los que pasan la mayoría de las familias a lo largo de su desarrollo, en una secuencia bastante predecible aunque variable, así mismo, incluye el afrontamiento de los cambios sociales, económicos, sociodemográfico, políticos y demás que se presentan en el día a día (p.34).

Ahora bien, López (2006) presenta la idea de CVF como un conjunto de pautas rituales,

(...) cuya dirección está marcada por el transito inevitable de la muerte, [más que ser] un conglomerado de etapas sucesivas con marcas claras de progresión de los individuos hacia otro estatus social o natural, [el ciclo vital es] un conjunto de acciones continuas para lograr ser cada vez más Humano [y es precisamente por esa condición, que] no basta nacer y crecer biológicamente, hay que nacer y crecer socialmente (p. 1).

En esta línea, cabe afirmar que, así como el CVF es inherente a la familia, también lo son las crisis o estresores que ésta experimenta, y el modo cómo sus miembros vivan estos procesos los dirigirá o no a la adaptación al contexto. En palabras de Espinar (2009):

Algunas de las transiciones que componen el ciclo vital familiar, como el nacimiento o la muerte de uno de sus miembros, se consideran estresores normativos porque, aunque son parte de la vida cotidiana y representan los cambios inherentes al ciclo vital de la familia, modifican o alteran la estructura y el equilibrio familiar pudiendo conducir a una crisis si la familia no es capaz de adaptarse e incorporar a su funcionamiento los cambios que cada situación nueva requiere (p. 29).

En este sentido, cada familia debe sortear su evolución a lo largo de la existencia, con el propósito de madurar y manejar de la mejor manera las dificultades inherentes a cada momento, y de este modo, lograr los objetivos de las diferentes fases del ciclo. Desde esta mirada, el CVF es una teoría que permite definir y precisar el desarrollo de las familias a través de una serie de etapas, permeables tanto a influencias externas como internas, que moldean dicho grupo y aportan estrategias de afrontamiento a los individuos para la vida y sus demandas.

Durante la última década, la conceptualización del CVF no presenta cambios contundentes, aun cuando los contextos en los que la familia se erige son variados y diferentes las situaciones a las que se ve avocada. Se encuentran definiciones enmarcadas en etapas y secuencias, no necesariamente ordenadas, que la familia inevitablemente atravesará; las cuales se asientan en concepciones de autores reconocidos en el campo como Minuchin (1979), Carter y McGoldrick (1999). Al respecto, estos últimos mencionan que:

Los cambios en los patrones del ciclo de vida de la familia se han modificado dramáticamente, debido sobre todo a la menor tasa de natalidad; la esperanza de vida; la evolución del papel de la mujer; las altas tasas de divorcio y nuevo matrimonio; el aumento del madre solterismo, parejas no casadas, y las adopciones monoparentales; el aumento de la visibilidad de las parejas y las familias de gaysy lesbianas. Mientras que lo que solía mantener ocupados durante todo su ciclo de vida a los adultos, era la crianza de niños, ahora ocupa menos de la mitad de la duración de la vida adulta antes de la vejez (...) El significado de la familia, por tanto, ha cambiado drásticamente, pero no está acordada ninguna definición (Carter & McGoldrick, 1999 p.10).

Etapas del ciclo vital familiar

El CVF presenta una serie de etapas evolutivas que marcan su desarrollo y le permiten adaptarse a las diferentes exigencias del medio y sus individuos. Por lo tanto, cada fase tiene para el grupo una serie de tareas, que se dan, bien sea por el desarrollo natural de cada individuo o por la demanda del contexto sociocultural, las cuales son metabolizadas por la familia y permiten la transición de una fase a otra (Maganto, 2004; Touriño et al., 2010).

Conforme a lo anterior, en la literatura revisada se plantean siete fases del desarrollo, que van desde el matrimonio hasta la muerte de uno de los cónyuges y pasan por sucesos importantes como nacimiento de los hijos y luego su entrada a instituciones educativas, el desarrollo laboral de los padres, entre otros. Cabe anotar que Mattessich y Hill (1987) argumentan que el cambio de un estadio a otro a lo largo del CVF, se debe a constituyentes biológicos, sociales y psicológicos de las personas que componen las familias.

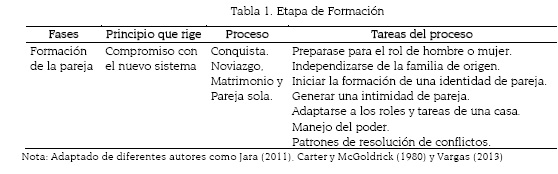

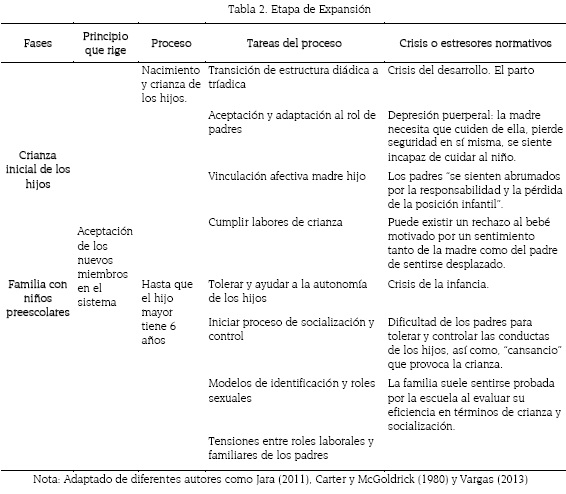

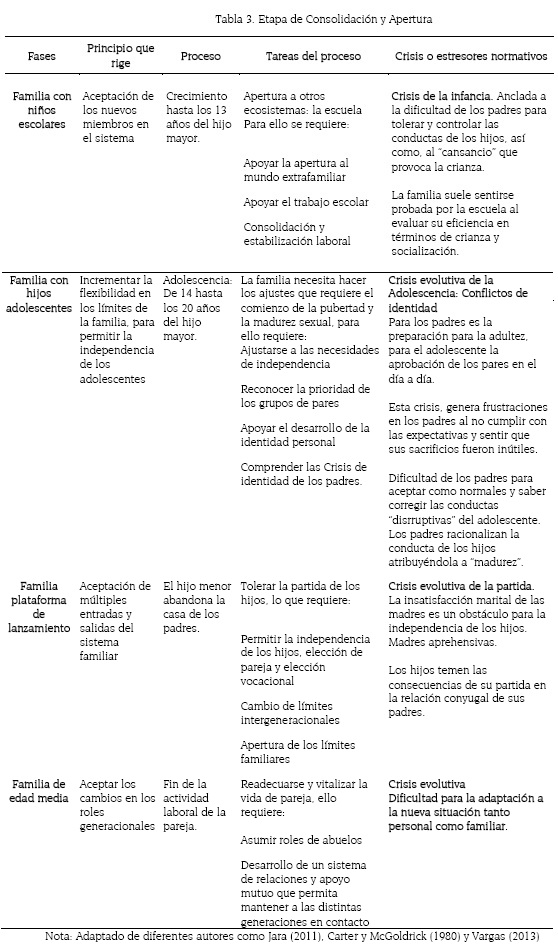

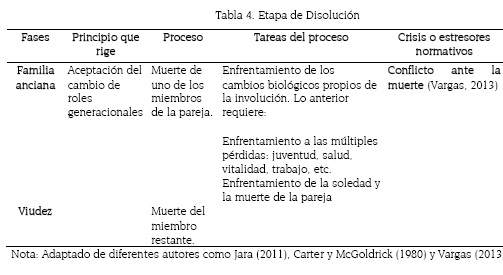

A este respecto, y partiendo de clasificaciones de autores como Jara (2011), Carter y McGoldrick (1980) y Vargas (2013) se presentan a continuación cuatro etapas del CVF con sus características, descripción del proceso de desarrollo familiar, sus respectivas tareas y las tensiones que presentan, a saber: a) de formación, b) de expansión, c) de consolidación y apertura, y d) de disolución (Ver Tablas 1, 2, 3 y 4).

Autores como Carter y McGoldrick (1999) consideran que esta primera etapa de Formación de la familia corresponde a la de adulto joven independiente, en la cual se ha tenido la posibilidad de formar objetivos personales y de tener un sí mismo (self) bien diferenciado, antes de poder convivir con otra persona de un modo estable. Rapoport (1990) ha distinguido tres tareas intra e interpersonales en esta etapa; entre las intrapersonales se encuentra la capacidad de asumir el rol de marido o mujer, separándose de otros compromisos internos o externos que pudieran interferir con la intimidad y cercanía necesarias para la vida de pareja.

En este proceso, una tarea fundamental es establecer un compromiso permanente, lo que implica el logro de la intimidad. Dado lo anterior, para ingresar adecuadamente a ésta etapa, es necesario haberse independizado emocionalmente de la familia de origen, de modo que al establecer una propia sea por convicción y no por huir de la propia.

Al interior de este proceso de elección, en palabras de Vargas (2013), se requiere reciprocidad, contribución al equilibrio personal, desempeño conyugal en tanto roles dados por el contexto social al hombre y la mujer en pareja y madurez (emocional, económica e interpersonal).

La tarea principal de etapa de Expansión es aceptar y vincular los nuevos miembros al contexto social, y tiene implicaciones cruciales como pensar los hijos y la llegada de los mismos. A partir del nacimiento del primer hijo, la familia conformada se amplía y pliega a la familia extensa, dado que se crean los papeles de madre, padre, abuelos, tíos, lo que repercute en todo el sistema familiar. Lo anterior puede denotarse como un hecho de alto impacto familiar que puede conducir a la aceptación formal de la constitución de la familia y participación en la construcción de este nuevo espacio o, al contario, a la no aceptación de los cambios tanto de quienes están alrededor de la pareja como de los integrantes de la misma, esto es, puede consolidar un matrimonio o disolverlo (Vargas, 2013).

Las responsabilidades de crianza exigen una nueva forma de compromiso; dado que las tareas son desconocidas y numerosas es probable que se presenten conflictos en la pareja, no sólo por tener que compartir el amor, sino por las restricciones eróticas y la falta de privacidad en la actividad sexual, así como el desgaste físico y emocional por el exceso de tareas, es decir, a las ya asumidas como adulto se suman las nuevas como padre o madre.

Otro momento de esta etapa se presenta cuando los hijos están en edad preescolar, dada su enérgica exploración del medio circundante y de ahí su iniciativa y autonomía. Situación que lleva nuevamente a cuestionar el rol de padres y su forma de vinculación con sus hijos, ya sea desde la libertad con límites o desde la sobreprotección (Pallol, 2004).

Esta etapa de Consolidación y Apertura supone comúnmente haber sobrepasado las dificultades de la etapa previa asociadas a la crianza de niños pequeños; y por tanto, se inicia un proceso de observación del crecimiento y desarrollo de éstos, lo que permite que la relación matrimonial se profundice y amplíe, a la vez que las relaciones con la familia extensa y con el círculo de amigos (Jara, 2011). Esta etapa constituida por cuatro fases atravesará momentos evolutivos claves de los hijos y de estos en relación con la pareja de padres.

Por un lado, comienza el reto de la escuela, que representa para los padres la primera experiencia de abandono del hogar por parte de los hijos, y mide la capacidad de la familia de tolerar ese distanciamiento inicial. Al respecto, Rodhes (1977) afirma que el mayor desafío para los padres es apoyar y fortalecer el proceso de individuación de sus hijos que se va desarrollando a través de la participación fuera de la familia y que el peligro en esta etapa es que la organización familiar niegue o limite las oportunidades para este desarrollo. Por su parte, Zegers (1983) señala que el medio escolar y sus exigencias evalúan la "eficiencia" de la familia en el proceso de socialización del niño. El niño debe ser capaz de ser productivo y de integrarse a un grupo de amigos.

De otro lado, crecen los hijos hasta verse adolescentes, lo que implica para los padres aceptación y apoyo frente al proceso de separación-individuación de sus hijos. En ocasiones este proceso se dificulta dado que ambos, tanto padres como hijos, se encuentran en crisis diferentes, la de la adolescencia y la de edad media, por la cual, muchos padres tienden a sobreidentificarse con los hijos compitiendo en logros o aventuras. Rodhes y Wilson (1981) señalan que la principal tarea de la familia en esta etapa es establecer una nueva relación padres - hijos, y desarrollar la habilidad de flexibilizar los límites lo suficiente para que los adolescentes puedan tener la libertad que necesitan, sin dejar por ello de ejercer su rol de padres.

La fase denominada Familia plataforma de lanzamiento supone aceptar la separación, esto es, permitir la partida de los hijos como resultado de un proceso natural, lo que lleva a los padres a buscar nuevos intereses y preocupaciones para evitar apoyarse excesivamente en los hijos e impedir su independencia (Pérez, Pérez, Martínez, Leal, Mesa & Jiménez, 2007).

Por último, la Familia de edad media corresponde a un momento en el que la pareja vuelve a estar sola; lo que requiere de un redescubrimiento conyugal, acercamiento y renegociación en medio de una relación despojada del rol de padres; y, de otra parte, demanda el establecimiento de una nueva relación entre padres e hijos que les permita asumir las modificaciones producidas por sus respectivos cambios de estatus.

Las fases de esta etapa de Disolución se caracterizan por el cuidado; los hijos se van ocupando de los padres ancianos, quienes tienen cada vez menos habilidades para valerse por sí mismos. Esta situación demanda alta responsabilidad económica y representa un elevado impacto emocional. Para los viejos, el ser abuelos constituye gratificación emocional, aunque no en todos los casos se de esta reciprocidad.

Sin embargo, la muerte en esta etapa es inevitable, y con el paso del tiempo uno de los cónyuges muere, lo que implica reacomodación familiar. Es una fase de afrontamientos y toma de decisiones, pues no siempre el cuidado media las relaciones.

Crisis de las etapas del ciclo vital

Las etapas por las que atraviesan las familias implican una serie de crisis o estresores, los cuales pueden ser normativos (por ejemplo, el paso de una etapa de la vida a otro) o no normativos (enfermedad crónica temprana de uno de los cónyuges); y, de acuerdo a la frecuencia y la magnitud percibida de estos eventos, será su determinación en el futuro familiar y en la manera en que se enfrentan posteriores adversidades (Musitu & Cava, 2001; Gonzáles & Landero, 2011; Cabrera & Ferraz, 2011).

Al respecto, se plantea que las crisis normales del desarrollo posibilitan a la familia el logro de los objetivos y tareas de cada una de las etapas; en cambio, las no normativas pueden generar disfunciones o síntomas que alteren el funcionamiento normal de la familia y, por tanto, el tránsito de una etapa a otra (D'andrea, 2009).

Así mismo, la familia debe sortear con las dificultades producto de las presiones sociales que pueden facilitar o dificultar el paso entre las diferentes etapas. Al respecto, Jara (2011, p. 2) señala que:

Hay permanentemente dos fuentes de tensión en la familia: verticales y horizontales. Las verticales incluyen los patrones de relación y funcionamiento transmitidos por las generaciones anteriores, junto con las actitudes, tabúes, mitos, expectativas y en general la historia familiar previa, es decir, este tipo de tensiones se puede presentar por la diferencia que marca un patrón de comportamiento de generaciones anteriores y las nuevas formas de las generaciones presentes. Las horizontales surgen en el transcurso de la evolución de la familia en el tiempo e incluyen las transiciones en el ciclo vital y los acontecimientos externos que la afectan; Es decir, son aquellas tensiones que se producen durante el transcurso de un ciclo hacia otro, o durante el cambio de roles de la familia. (...) Cuando coinciden o se intersectan acontecimientos tensionadores en el eje horizontal y en el eje vertical, la tensión normal aumenta, lo que hace más difícil el proceso de transición y genera crisis en la familia.

Es importante recordar, que las crisis se dan cuando se requiere un cambio en las reglas, normas y la comunicación familiar, y cuando no se maneja adecuadamente estas demandas, la familia puede experimentar disfunción. De ahí, la importancia de desarrollar una comunicación fluida y unos comportamientos flexibles a las necesidades del medio, por parte de todos los miembros, de tal manera que se conserve la integridad familiar (Gharbi, 2002).

Más aún, se espera que las familias no sólo han de sobrellevar los momentos que se presenten durante su ciclo, sino que además sean el soporte a las diversas crisis evolutivas o inesperadas que se viven. La familia enfrenta constantemente cambios e incertidumbres, es decir, no se puede predecir con exactitud el momento en el cual pasa de una fase a otra, o si en dicha fase se presentará un evento abrupto que comprometa el desarrollo familiar y el de sus integrantes y ponga al límite sus estrategias de afrontamiento (Pérez, Pérez, Martínez, Leal, Mesa & Jiménez 2007; Vargas, 2013).

En este sentido, es fundamental que durante este tránsito la familia, viaje junta en el tiempo, y que reconozca las obligaciones y afectos que se van presentando, para mitigar las respectivas dificultades (Del Valle, 2004), dado que una mayor cohesión, esto es buena comunicación y mayor apoyo entre los miembros, permite que la familia enfrente de manera más efectiva los momentos de tensión.

La noción de CVF supone entonces, que el desarrollo de las familias se conciba como una sucesión de etapas discontinuas entre las cuales se producen procesos que se describen como transiciones, ritos de paso o crisis de desarrollo (Barnhill & Longo; Pittman, citados en Beyebach & Rodríguez 1995).

Aunque, los cambios presentados en las últimas décadas, no permite definir un ciclo familiar rígido, en términos generales y según la literatura revisada, la definición del CVF genera consenso, en tanto es presentado como una vivencia de la familia durante su existencia y está compuesto por una serie de etapas que le permiten a ésta obtener ciertas herramientas para asumir el futuro (Ruiz, 2012).

Nuevas apuestas conceptuales en torno al ciclo vital familiar

En torno al CVF y el modo en que se va desarrollando se han ido generando nuevas conceptualizaciones, producto de nuevas prácticas: familias que deciden no tener hijos, divorcios, nuevos matrimonios, separaciones, adopciones y otro tanto número de variaciones que hacen redefinir el CVF. En este sentido, Doherty (s.f. citado por Jara, 2011, p. 2), denomina:

Familia pluralística a un nuevo patrón variable de la estructura familiar, en ella los niños pueden crecer en distintos ambientes, entre ellos: un hogar con un sólo progenitor que nunca se ha casado, un progenitor solo divorciado, una pareja de padres del mismo sexo.

De este modo plantea una nueva perspectiva, más incluyente a todo tipo de convivencia familiar, en la que además influyen las variables sociales y económicas que rodean a la familia, y por lo cual se debe contextualizar cada etapa a las vivencias particulares de las familias. En resumen, los cambios en la estructura de los hogares, la economía y las desigualdades de ingresos, están afectando la estructura familiar y su ciclo de vida (Esping-Andersen, G. 2004).

Así mismo, en la definición de las etapas del CVF se ha de tener en cuenta la tendencia, cada vez mayor, de los jóvenes a prolongar su estancia en el hogar paterno dada la difícil inserción al mercado laboral (pese haber sido originada por una crisis económica y política, se instauró como norma en el ciclo vital), la prolongación de los estudios u otras variables como la muerte de un familiar, la separación o una recomposición familiar (Dumont, 2005; Pallol, 2004). Es así, como Del Campo (1982, citado por Sánchez & Bote, 2008) resume los cambios experimentados por la familia:

1. Existe un cambio en la duración absoluta del ciclo vital familiar -desde que se constituye hasta que se extingue- como consecuencia del generalizado alargamiento de la vida, así como una transformación en la duración de cada una de sus etapas. Especialmente destaca la transformación que ha experimentado la fase de nido vacío, que ha aumentado notablemente su duración.

2. Se transforma significativamente el calendario de la nupcialidad.

3. Las pautas de reproducción y fecundidad han experimentado, asimismo, variaciones sustanciales: menor número de hijos, acumulación de los mismos al principio del matrimonio, conocimiento y uso creciente de anticonceptivos.

4. Las relaciones internas de la familia (marido/mujer, padres/hijos, familia nuclear/familia extensa) han ido progresivamente equiparándose a las predominantes en los países industrializados del área occidental.

5. La progresiva integración laboral de la mujer ha tenido toda una serie de consecuencias en la remodelación de la dinámica familiar.

6. Las pautas de conflicto y desintegración familiar han experimentado variaciones sustanciales, tanto en sentido cuantitativo como, sobre todo, cualitativo. De hecho, en una sociedad industrial, secularizada, el conflicto familiar no es que sea forzosamente más frecuente, sino que su explicitación y reconocimiento están menos inhibidos, dando paso a su institucionalización (en vez de a su ocultación y represión). Esto se manifiesta, por un lado, en el creciente número de divorcios, aunque también, de forma más dramática, en la visibilidad social de la violencia de género (Sánchez & Bote, 2008; p. 207).

Así las cosas, todas las formas de vinculación y desarrollo de la familia se han modificado, tanto en estructura como en forma y función, por lo cual, se hace necesario repensar los modos de abordar los momentos de maduración y delimitar cada interacción familiar. Estás modificaciones también han hecho más visibles los nuevos modos de familia como las monoparentales, extendidas, de padres homosexuales, de niños adoptados o concebidos por inseminación artificial, entre otras, que evidencian la apertura social que se ha vivido en otros estamentos de la sociedad (Saggers y Sims, 2005; Instituto Universitario de Análisis Económico y Social, 2006).

En consecuencia, se ha dado un cambio en el modelo patriarcal imperante a lo largo de la historia, siendo más democráticas las formas de familia; y se ha favorecido la participación de todos los miembros de la familia en las diversas responsabilidades que se presentan durante su existencia (Salido & Moreno, 2007); no obstante.

Si bien lo anterior es contundente, aún existe la defensa social a favor del mantenimiento de la familia tradicional, que rechaza con fuerza otras formas de convivencia de los individuos (Del Valle, 2004). Y aún es vigente la importancia de la familia en la reproducción, socialización y cuidado de la vida humana (Brullet, 2010).

Por otro lado, los cambios en el CVF también se relacionan con las crisis económicas y sociales presentes a lo largo de la historia, las cuales han otorgado mayor movilidad a ciertos sectores de la sociedad que antes no lo tenían, permitiendo una renegociación de los papeles al interior de la familia, y una democratización de las funciones que antes eran desempeñadas por un solo cónyuge.

En relación con lo anterior, el ciclo vital de las personas y las familias que tradicionalmente podía definirse y predecirse con cierto carácter unilineal, hoy día se ha difuminado. Las sociedades actuales y la generación de nuevas formas familiares han conllevado la desaparición de los ciclos vitales fijos y la apertura de casi infinitas posibilidades en la configuración de ciclos vitales para todos los agentes sociales (Becerril, 2004).

Discusión

Los seres humanos nacen al interior de una familia, vehículo que conlleva la forma en la cual se experimenta el mundo, las primeras relaciones interpersonales y sobre todo la primera sensación de pertenecer a un grupo. En el seno de una familia la persona crece, se desarrolla y se catapulta para vivir su propia vida; y para que esto ocurra se requiere que este ser humano tome forma a través del movimiento constante de la familia, esto es su CVF, y del contexto sociocultural al que éste se circunscribe. En palabras de McGoldrick (1999), todos los problemas de los seres humanos se enmarcan en el pasado familiar, las tareas presentes que se deben dominar y el futuro al que se aspira. Por ello, el ciclo de la vida familiar y el contexto social en el que esta se encuentra son el marco natural, en el que todo profesional que atiende familias debe centrar su atención si busca la identidad y el desarrollo individual de las personas.

A su vez, Fuster y Musitu (2000) señalan que aunque en cada etapa de la evolución social han coexistido formas mayoritarias y minoritarias de familia, la preeminencia de la familia nuclear ha sido una constante, y se puede afirmar que ha existido tanto en las sociedades tradicionales como en las sociedades industriales occidentales.

En este sentido, el estudio del CVF como teoría permite identificar que las familias cambian, se desarrollan y/o amplían a lo largo del tiempo y, todo ello, se puede observar en su tránsito por diversas etapas; es decir, el comportamiento de la familia se encuentra ligado a ciclos que necesariamente se han de cruzar, independiente de los contextos y épocas a las cuales estas se encuentran ancladas.

Sin embargo, es evidente que los patrones del CVF se han modificado en las últimas décadas, debido a los grandes cambios que experimenta la sociedad actual, cabe mencionar algunos como la menor tasa de natalidad, mayor esperanza de vida, la evolución del papel de las mujeres, el aumento del madre solterismo, de parejas de hecho, adopciones monoparentales, así como el aumento de las parejas entre personas homosexuales.

Al mismo tiempo, los debates alrededor de la dinámica familiar, su estructura y los cambios que debe vivir, así como las políticas públicas asociadas, se ve dificultado por enfoques "esencialistas", según los cuales la familia aparece como una institución autista, inmutable, con una estructura y una organización interna invariable (Arriagada, 2007). Al respecto, Vaskovics (1991) enuncia que la familia como género ha mantenido su dominio hasta la actualidad.

Pese a la evidente transformación de la familia tradicional, aún no se refleja de forma contundente en las políticas sociales que la permean, pues son muchos los defensores de las bondades de la familia nuclear como base de la socialización de los sujetos, es decir, se encuentran aquellos que conciben que la familia natural es la formada por papá, mamá e hijos y que esta estructura es la que consolida el desarrollo y la estabilidad de una sociedad. Lo anterior, pese a que existen evidencias de que aquello que se denomina tradición y estabilidad, se desarrolla en condiciones desfavorables como la violencia intrafamiliar, la incapacidad de expresión de afecto por parte de sus miembros y por qué no la sensación de vacío y de pobre o nulo desarrollo personal. También existen defensas respecto a la funcionalidad de la familia, desde las que se describe como "un espacio de acción en el que se definen las dimensiones más básicas de la seguridad humana: los procesos de reproducción material y de integración social de las personas" (PNUD, 1998, p. 192). Presunciones que la cargan de naturalización y devenir independiente de la época.

Según los documentos analizados en la presente revisión, se evidencia un consenso actual en torno al CVF y sus etapas; es decir, se concibe como una teoría que permite discernir los cambios de la familia a lo largo de su existencia, a través de una serie de etapas que propician el desarrollo de una serie de habilidades que posibilitan enfrentar de una manera adecuada las diferentes demandas que se presentarán a lo largo de su existencia, tanto de la familia como de los individuos que la componen.

De igual manera, se deja claro que estas etapas se ajustan teniendo en cuenta los cambios socioculturales en el contexto que habita la familia, y además, presentan una serie de estresores y crisis (normativas y no normativas), que pondrán a prueba las herramientas obtenidas en etapas anteriores. Además, se señala que la familia es la llamada a resolver los estresores a través de la constante comunicación e intercambio de afectos, mitigando con esto, los efectos de las crisis, permitiendo a su vez un mejor manejo y una vida familiar más sana (Montalvo et al., 2005).

Ahora bien, se plantea la existencia de cada uno de las etapas del CVF y sus retos, pero en los documentos revisados no se entrevé cómo estos ciclos se adaptan a los nuevos desafíos sociales, es decir, se da por sentado que la familia tiene herramientas para afrontar demandas y no se encuentran muchos argumentos sobre lo qué le sucede a las familias en la actualidad y más específicamente cómo puede pensarse un CVF de las familias que no se han configurado como nucleares sino que han optado por otras maneras de convivencia conyugal y parental.

Por consiguiente, no son integrados a los conceptos clásicos del CFV, cambios que ocurren como el divorcio, la muerte temprana de un miembro, y demás comportamientos no esperados al interior de la familia (Cliquet, 2003). No se plantean alternativas que abarquen las vivencias "anormales" o no esperadas, en una familia tradicional; en algunos casos, solo se indica que antes estas situaciones la familia puede vivir un retraso o un retorno a etapas anteriores. Falta, por tanto, una mirada holística que tome en cuenta las diversidades culturales y las transformaciones históricas.

Se hace necesario, por tanto, realizar investigaciones longitudinales sobre el desarrollo de la familia, y explorar cómo las nuevas formas de familia atraviesan su ciclo de vida, puesto que las etapas propuestas inicialmente y lo que sucede en ellas se vuelven insuficientes; no alcanzan a expresar muchos aspectos estudiados hasta ahora como, por ejemplo, el fenómeno del nido vacío cuando no hay hijos, la vivencia de una reconfiguración luego del divorcio, y otra serie de cuestiones que se van desarrollando a medida que se comparan las nuevas familias con las teorías expuestas. La falta de conocimientos de estas temáticas, deja expuesta a estas familias a un abandono de políticas y servicios, que puedan impulsar su desarrollo y sostenimiento en el tiempo.

Por último, se plantea la necesidad de realizar estudios empíricos que pongan a prueba la teoría del CVF en las nuevas y diversas familias, lo que posibilitaría abarcar aspectos no explorados, su comprensión e intervención; de modo tal que en que las políticas públicas en torno a las familias se ofrezcan soluciones reales a las nuevas demandas.

Al respecto, Ariza y De Oliveira, (2000) y Salles y Tuirán, (1997) emarcan la necesidad sentida en los países latinoamericanos de ejercicios investigativos que se centren en la imbricación entre distintos sistemas denominados de inequidad, de los cuales el ciclo de vida de las familias hace parte.

Referencias

Ariza, M. & O. de Oliveira (1997): Formación y dinámica familiar en México, Centroamérica y el Caribe, Ibero-Amerikanisches Archiv Zeitschrift für Sozialwissenschaften und Geschichte, 23(1-2). Berlín, Sonderbruck. [ Links ]

Arriagada, I. (2007). Transformaciones familiares y políticas de bienestar en América Latina." En I. Arriagada (Coord.) Familias y políticas públicas en América Latina. Una historia de desencuentros, Libro de la CEPAL (N°96). Santiago de Chile: CEPAL.

Barbeito. (2002). La familia y los procesos de socialización y reproducción sociopolíticas de la juventud. Estudios de Juventud, 1-11.

Becerril, D. R. (2004). Nuevas formas familiares. Portularia, 4, 219-230.

Beyebach M. & Rodríguez Morejón A. (1995). Ciclo vital de la familia: crisis evolutivas. En A. Broderick, C. B. (1993) Understanding family process: basics of family systems theory. Londres: Sage.

Brullet, C. (2010). Cambios familiares y nuevas políticas sociales en España y Cataluña. El cuidado de la vida cotidiana a lo largo del ciclo de vida. Educar, 45, 51-79.

Cabrera, A., & Ferraz, R. (2011). Impacto del cáncer en la dinámica familiar. Revista Biomedicina, VI(1), 42-48.

Carter, B. & McGoldrick, M. (1999). Overview. In Carter, B. and McGoldrick, M. The expanded family life cycle: Individual family and social perspectives. (3rd ed.). Boston MA: Allyn and Bacon.

Cheal, D. J. (1991). Family and the State of Theory. University of Toronto Press. [ Links ]

Cliquet, R. (2003). The second demographic transition: fact or fiction?" En Population Studies, (No. 23). Strasbourg: Council of Europe. [ Links ]

D'andrea, A. (2009). Los desafíos evolutivos de la familia adoptiva. Psicoperspectivas, VIII(1), 159-194.

De La Revilla, L. (2009). Disfunción familiar o crisis de desarrollo en la adolescencia. Atención primaria: Publicación oficial de la Sociedad Española de Familia y Comunitaria, 41(9), 485-486.

Del Valle, A. I. (2004). El futuro de la familia: la familia. Iglesia viva: revista de pensamiento cristiano, 217, 9-26.

Dumont, C. (2005). Prendre en compre la diversité des familles. Québec: Conseil de la famille et de Tenfance. [ Links ]

Espinar, I. (2009). Las rupturas familiares en la salud mental de los y las adolescentes. Revista De Estudios De Juventud, 84, 27-45.

Esping-Andersen, G. (2004). La política familiar y la nueva demografía. Revista ICE, 815, 45-60.

Fuster, G. & Musitu, E. (2000). Psicología social de la familia, temas de Psicología. Buenos Aires: Paidós, SAICF. [ Links ]

Gharbi, L. (2002). La fonction des alliances extra-familiales (L'ATn, Tkaf et Shour) pour le maintien de l'homéostasie. Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, 1(28), 63-79.

Glick, I. Berman, E. Clarkin, J. & Rait, D. (2001). Marital and family therapy. 4th ed. Arlington: American Psychiatric Press. [ Links ]

González, M., & Landero, R. (2011). Apoyo social, estrés y autoestima en mujeres de familias monoparentales y biparentales. SUMMA psicológica, 8(1), 29-36.

Instituto Universitario de Análisis Económico y Social. (2006). Consumo de servicios y ciclo vital: un análisis de los hogares españoles con datos de corte transversal. Documento de Trabajo 04, 1-26.

Jara, C. (2011). Ciclo Vital Familiar (pp. 1-7). Recuperado de http://prontus.uv.cl/pubacademica/pubprofesores/r7pubcarolinareyes/site/artic/20110310/asocfile/cic lo vital familiar.pdf. [ Links ]

López, F. (2006). Apego: estabilidad y cambio a lo largo del ciclo vital. Infancia y Aprendizaje, 29, 9-23.

Maganto, C. (2004). La familia desde el punto de vista sistémico y evolutivo (1-13). San Sebastián: Universidad del País Vasco. [ Links ]

Mattessich, P. & Hill, R. (1987). Ciclo vital y desarrollo de la familia. Boston: Houghton Miffin. [ Links ]

Meil, G. (2005). El reparto desigual del trabajo doméstico y sus efectos sobre la estabilidad de los proyectos conyugales. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 111, 163-180.

Minuchin, S. (1979). Familias y Terapia Familiar. Barcelona: Ed. Gedisa. [ Links ]

Montalvo, J., Sandler, E., Amarante, M. P. & Del Valle, G. (2005). Comparación del grado de disfuncionalidad en la estructura de familias con y sin paciente Identificado. Revista Electrónica de Psicología Iztacala, 8 (5), 88-106. URL disponible en: http://www.iztacala.unam.mx/carreras/psicologia/psiclin/vol8num1/art5-n1-05.pdf.

Morse, J. (1989). Strategies for sampling. En: J.M. Morse (Eds.), Qualitative Nursing research. Rockville: Aspen.

Musitu, G. & Cava, M. J. (2001). La familia y la educación. Barcelona: Octaedro. [ Links ]

Pagés, S. (2004). Lineamenti Di Sociología Della Famiglia. Revista Del Ministerio De Trabajo Y Asuntos Sociales, 50, 98-202.

Pallol, R. (2004). La jaula dorada: evolución de la juventud y de la familia españolas en la transición, un estudio de historia sociodemográfica. La transición a la democracia en España: actas de las VI Jornadas de Castilla-La Mancha sobre Investigación en Archivos(p.19). Guadalajara. [ Links ]

Pérez, A., Pérez, R., Martínez, M. L., Leal, F. J., Mesa, I., & Jiménez, I. (2007). Estructura y funcionalidad de la familia durante la adolescencia: relación con el apoyo social, el consumo de tóxicos y el malestar psíquico. Atención Primaria, 39(2), 61-67.

PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) (1998): Desarrollo humano en Chile. Las paradojas de la modernización. Santiago de Chile: PNUD. [ Links ]

Rapoport, R. (1990). Ideologies about family forms: Towards diversity. In K. Boh, M. Bak, C. Clason, M. Pankratova, J. Qvortrup, G, Sgrina, & K. Waemess (Eds.), Changing patterns of European family life (pp. 53-69). London: Routledge.

Rhodes, S. & Wilson, J. (1981). Surviving family life. New York: G. P. Putnams Sons. [ Links ]

Rhodes, S. (1977). A developmental approach to the life cycle of the family. Social Casework, 58(5), 301-311.

Ruiz, S., & Martín, M. D. (2012). Nuevas formas de familia, viejas políticas familiares. Las familias monomarentales. Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas, 33(1), 33-50.

Saggers, S. &. Sims, S. (2005). Diversity: beyond the nuclear family. In M. Poole (Ed.), Family: Changing families, changing times, (pp. 66-87). Sydney: Allen & Unwin.

Salido, O., & Moreno, L. (2007). Bienestar y políticas familiares en España. Política y Sociedad, 44(2), 101-114.

Salles, V. & R. Tuirán (1996). Mitos y creencias sobre vida familiar. Revista mexicana de sociología, LVIII (2).

Sánchez, P. (2008). Redes sociales y familias en España, consistencia y debil idades. Portularia Universidad de Huelva, (8), 197-213. Recuperado de http://revista-redes.rediris.es/webredes/portularia/12.Pedro%20Sanchez%20Vera.pd.

Secretariado Nacional de Pastoral Social. (2005). La familia en situación de desplazamiento. RUT informa, 27, 1-20.

Sommantico, M., Parrello, S., De Rosa, B., & Osorio, M. (2008). Significado de las funciones familiares en adolescentes italianos. Nuevas fronteras entre paterno y materno. Revista Colombiana de psicología, 17, 83-92.

Touriño, R., Baena, E., Benítez, N., Abelleira, C., & Fernández, J. (2010). Evaluación Familiar en Rehabilitación. En Touriño, R. & Vargas, M. (Eds.). Evaluación en Rehabilitación Psicosocial,(125-134). Valladolid: FEARP.

Valdivia, C. (2008). La familia: concepto, cambios y nuevos modelos. La Revue du REDIF, 15-22. Vargas, I. (2013). Familia y Ciclo Vital Familiar. OMS, 1-9.

Vaskovics, L. A. (1991). Familie im Auflõsungsproze. In München, S., Mit einem Anhang: Symposium "Individualisierung undSolidaritãf (186 - 198). Deutsches Jugendinstitut, Jahresbericht.

Zegers, B. (1983). Ciclos de la vida familiar y la dinámica de las relaciones, en Arancibia, M. et al.: Algunos análisis sobre la realidad de la familia. Universidad Gabriela Mistral: Santiago.

Recibido: Octubre 2-2015 Revisado: Octubre 9-2015 Aceptado: Octubre 27-2015