Introducción

La Universidad Autónoma de Manizales (UAM) tiene entre sus postulados misionales el compromiso con el desarrollo regional sostenible, aportando competencias para actuar en un marco de responsabilidad social. Para tal propósito, se creó desde hace unos 20 años la asignatura de Paz y Competitividad (P & C), que es a la vez una práctica social con la que se pretende la integración de las dimensiones del ser humano en el proceso de formación. Dicha práctica está fundamentada en dos pilares, por medio de los cuales se apunta al cumplimiento de los fines de esta, como son: la comprensión del territorio y la participación del estudiante en proyectos sociales. Por ello, la práctica se ubica en el modelo constructivista, en donde el docente debe trascender del modelo tradicionalista para adaptar su estilo de enseñanza a las necesidades reales del estudiante en contexto.

En coherencia con lo anterior, en el proyecto educativo institucional de la UAM se evidencia igualmente una perspectiva de constructivismo social con enfoques interestructurante y dialogante, los cuales se pretenden aplicar a través de la práctica social de los estudiantes de últimos semestres, una vez se incorporan a diferentes contextos, en donde se espera que cada uno aporte sus conocimientos desde las competencias genéricas y fortalezas, en las diferentes dimensiones del ser humano, para contribuir a la solución de las problemáticas socialmente vivas y relevantes que detecten en su interacción con el territorio.

No obstante, la intencionalidad de la práctica social de la Universidad es que al momento de realizar las actividades de evaluación y reflexión sobre los aprendizajes y experiencias, es que se encuentren ideas, referencias y expresiones de los estudiantes, contrarias a las que se esperan como resultado de la práctica vivida y que mínimamente deben haber aportado al fortalecimiento del pensamiento y sensibilidad social.

Esta situación se evidenció además al momento de realizar el pilotaje de la unidad didáctica sobre comprensión del territorio, durante el segundo semestre del 2015 y el primero del 2016, encontrando la prevalencia de representaciones que dificultan el ejercicio de comprensión del territorio como son, entre otras: las de tipo conceptual, relacionadas especialmente con el territorio, sus dinámicas y los elementos que lo integran, con la ciudadanía y con el pensamiento social; igualmente dificultades de tipo emotivo-afectivo como la apatía, la indiferencia y el no reconocerse como parte de un contexto en un buen número de los estudiantes, la falta de compromiso en otros y a nivel comunicativo se apreciaron dificultades de tipo propositivo, interpretativo y relacionadas con la escucha, con la expresión verbal y escrita, entre otros.

La persistencia entonces de las condiciones mencionadas y la necesidad de avanzar en el fortalecimiento de un proceso de enseñanza y de aprendizaje acorde con las necesidades de un mundo global y de unas directrices curriculares, motivaron a la búsqueda de respuestas al interrogante que generaba la problemática sobre: ¿cuáles son las representaciones sociales que influyen en la comprensión del territorio durante el desarrollo de la práctica social, en un grupo de estudiantes de la UAM?

Con base en el cuestionamiento, se procedió al planteamiento de unos objetivos tendientes a develar e intervenir en el aula dichas representaciones sociales, para lo cual se diseñó una propuesta a partir de una secuencia didáctica para la comprensión del territorio desde la perspectiva de ciudadanía y pensamiento social, que se ejecutó en el transcurso de la práctica, a través de la que no solo se conocieron e intervinieron representaciones sociales respecto a la comprensión del territorio, sino que se permitió la evaluación e identificación de transformaciones en las mismas a la superación de la problemática generada por la desarticulación que hace el estudiante del concepto y los elementos del territorio que habita, para el cumplimiento efectivo de los postulados y lineamientos de la UAM, que establecen la formación de personas con sensibilidad y pensamiento social.

De acuerdo con lo enunciado y con el fin de obtener información relacionada y pertinente con el tema, se procede a la búsqueda de producción científica y a la revisión de fuentes secundarias nacionales e internacionales, que coincidieran con los elementos, contextos y enfoques que se debían retomar de acuerdo con la problemática. De este ejercicio, se extractaron y priorizaron por su relevancia y trascendencia para el estudio, autores y trabajos de investigación internacional, los siguientes:

En México, Gasca-Pliego y Olvera-García (2011) publicaron “Construir ciudadanía desde las universidades, responsabilidad social universitaria y desafíos ante el siglo XXI”, trabajo importante para la investigación, dado que trata sobre la necesidad de formación de ciudadanos integrales, interesados por las necesidades del entorno físico y social y por la toma de decisiones colectivas. De otra orilla, en España, el trabajo del autor Capel (2017) titulado “Las ciencias sociales y el estudio del territorio”, deja ver el abordaje del significado del territorio con base en las transformaciones sociales y a las disciplinas científicas, así como la influencia de la globalización con la presente desterritorialización, la generación de múltiples identidades y la pérdida del significado de territorio; igualmente en España, Puig-Rovira, Gijón, Martín y Rubio (2011) en la investigación “Aprendizaje-servicio y educación para la ciudadanía”, contemplan varios elementos de interés para la investigación correspondiente al presente artículo, pues se plantea la metodología de aprendizaje-servicio como una forma de combinar el servicio a la comunidad con el aprendizaje curricular.

Por otro lado, desde Costa Rica Avendaño-Flores (2010) con un valioso trabajo titulado “Un recorrido teórico a la territorialidad desde uno de sus ejes: El sentimiento de pertenencia y las identificaciones territoriales”, da a conocer concepciones interdisciplinarias sobre el sentimiento de pertenencia e identificación territorial, así como sobre apropiación territorial.

Continuando con la búsqueda, se seleccionaron autores y producción nacional, entre los que se destacaron por su relación con el trabajo de investigación el de Hurtado, et al. (2016) en Manizales, que expone en “Estado del arte sobre territorio, paz y desarrollo a partir de discusiones conceptuales y producción científica colombiana 2000-2015”, el acercamiento al concepto de territorio y relacionados desde diferentes miradas; así mismo de Manizales, se retomó a Zuluaga et al. (2009) con el documento sobre “Responsabilidad social universitaria”, en donde se hace referencia a cómo la falta de unidad en intereses y objetivos entre los actores involucrados en la práctica de paz y competitividad, obstaculizan los propósitos de contribuir a la región.

Además de haber considerado trabajos de Manizales, que no solo reunían criterios de importancia y relevancia para el estudio, sino de relación con el contexto cafetero, se tuvieron en cuenta algunas investigaciones de Medellín como la de Vásquez-Puerta (2012) sobre la relación que establece el habitante con el territorio y la recuperación histórica del mismo a partir de la formación artística, que contribuye al desarrollo o fortalecimiento de la sensibilidad social, y a Gutiérrez-Tamayo (2009), quien plantea en su trabajo la necesidad de contar con individuos dispuestos a ejercer ciudadanía y a trasformar positivamente la realidad, para lo cual se deben formar arraigados a su territorio.

Con relación a la producción sobre comprensión del territorio, se destacaron en la búsqueda del nivel internacional, a Benedetto (2017) con “Identidad y territorio”, en donde relaciona la identidad, el territorio y el arraigo. Con el mismo título pero desde Chile, Alburquerque (1999) relaciona la cultura y la identidad con el sentido de pertenencia territorial. Por otra parte, a nivel nacional se retomaron en esta categoría conceptual autores bogotanos como Flores (2007), quien hace un abordaje de la concepción del territorio como construcción social.

Igualmente se procedió a la revisión de investigaciones asociadas con el pensamiento social y ciudadano, sobre lo cual se encontraron aportes significativos desde los trabajos realizados principalmente en Barcelona, España, como fueron los de Santisteban (2009), quien en su obra plantea la importancia de enfocar el trabajo en competencias ciudadanas y sociales, a partir de la interpretación de problemas sociales y formación en pensamiento crítico. Por otro lado, Montenegro (2001) establece que para intervenir socialmente, se debe partir igualmente para las prácticas profesionales, desde problemáticas específicas reales.

Luego y teniendo en cuenta la relevancia de las representaciones sociales para el estudio, en donde más allá de asumirse como uno de los conceptos centrales, se convierten en un concepto iluminador e inspirador que se hace presente a lo largo del proceso, es necesario al hacer referencia a la teoría de las representaciones sociales, remitirse a Francia en la década de los 60, momento a partir del cual y a través de las posturas del psicólogo social Serge Moscovici, se dio lugar a una serie de discusiones de tipo teórico e interdisciplinar, que aún para la época actual no terminan, una vez que permiten el diálogo permanente relacionado con la interpretación colectiva que se da a través del sentido común, a lo que acontece en la cotidianidad (Materán, 2008). Con relación a lo planteado por Moscovici, surgen aportes de otros autores como Jodelet quien fue su discípula, tratando de interpretarlo de una manera menos compleja, al referirse a las representaciones sociales como productos mentales y a la vez construcciones simbólicas dadas en el marco de las interacciones sociales, a partir de interpretaciones de la vida cotidiana y mediadas por el sentido común (Materán, 2008).

De acuerdo con lo anterior, para este estudio se tuvo como foco orientador la producción de Denise Jodelet entre 1986 a 1989, quien como discípula del profesor Moscovici, adopta varias de las ideas de éste, como base de sus postulados teóricos, conceptuando la representación social como una forma de conocimiento específica y del saber generado por el sentido común, llevándola más ampliamente a una “forma de pensamiento social”, razón por la cual se retoman las posturas de esta autora de manera especial, una vez que sus planteamientos integran y coinciden con varios de los elementos y propósitos que se persiguen con los estudiantes desde la práctica social, como son: el aprendizaje en contexto desde situaciones socialmente vivas y relevantes, la interacción con diferentes comunidades, y la vivencia y aplicación práctica de contenidos teóricos a través de la apropiación de la realidad, entre otros.

En este orden de ideas es importante mencionar algunos aportes desde la producción de autores que se articularon durante el desarrollo del estudio como en el caso de la UNESCO en 1996, con su objetivo para la educación relacionado con el desarrollo de la personalidad y los derechos umanos, para el cual se debía trabajar en la potenciación de las habilidades sociales desde las instituciones educativas, considerando que estas no solo evolucionan de manera espontánea, sino que son susceptibles de intervención para el lograr beneficios emocionales; o como lo plantea López (2008), al trabajar de manera paralela las habilidades sociales a los contenidos instruccionales, se asimilará mejor el conocimiento, pues cuando un estudiante no está preparado para interactuar socialmente, se originan emociones negativas que van a incidir tanto en el micro como en el macroambiente en donde se encuentre, por lo que es fundamental que el estudiante desarrolle habilidades y competencias que le permitan interactuar de manera efectiva, lo que se constituye en habilidades sociales (Monjas, 1997, citado en López, 2008).

Según Pagés (1997), la pregunta que en algún momento plantea Newman: ¿cómo enseñar a pensar socialmente la realidad? Se responde buscando alternativas de solución a las representaciones detectadas a través de las ideas previas y enfatiza en la necesidad de predisponer al estudiante para pensar y construir o reconstruir su propio conocimiento.

Metodología

Con base en el panorama mostrado a través de la información de contextualización del problema y con la proporcionada por las fuentes consultadas, el estudio realizado tuvo su marco en la investigación cualitativa, método por antonomasia de las ciencias sociales, teniendo en cuenta que se cumplía con elementos fundamentales en la investigación social, que según Guba y Lincoln (como se citó en Aguirre, 2016), tienen que ver con la ubicación en un contexto de la investigación, que para el estudio son los escenarios y territorios en donde los estudiantes desarrollan su práctica social y la relación investigador - sujeto de estudio, que en el trabajo se estableció entre el docente y el estudiante de práctica social. En este orden de ideas, en el estudio se consideraron algunas inflexiones de la teoría fundamentada (TF), considerando que el asunto o problemática a investigar, surgió a partir de información obtenida de experiencias con estudiantes de la práctica social de semestres anteriores.

Por otra parte, el estudio también se pensó desde un carácter emergente, teniendo en cuenta que el proyecto podía tener variaciones, en la medida en que se iba ejecutando la investigación en los diferentes contextos en que se desenvolvían los estudiantes, según Sandoval, citado por Aguirre (2016). De igual manera, ubicados en el paradigma de la investigación cualitativa, se optó por un enfoque descriptivo e interpretativo; en este caso, el enfoque descriptivo se sustenta en razones tendientes a garantizar la rigurosidad en la investigación de acuerdo con Aguirre y Jaramillo (2015), cuando plantean que “la descripción protege, de cierto modo, la alteridad del otro, en tanto es un intento por registrar sus comportamientos e interacciones más allá de nuestros esquemas mentales” (p. 184) y que la descripción además se toma como “garante de validez en el proceso de registro y análisis de los datos” (p. 184), y en consonancia con el propósito de develar las representaciones sociales de los estudiantes respecto a lo que implica la comprensión del territorio. De acuerdo con Denzin y Lincoln (2012), se asume que toda investigación es interpretativa, en la medida en que está regida por creencias y sentimientos acerca del mundo y de cómo se deben entender y estudiar (p. 22).

En otro orden de ideas, el estudio tuvo como unidad de trabajo un grupo de estudiantes asignados para acompañamiento en la práctica social durante el primer semestre del 2018, en un municipio de sexta categoría y perteneciente al Eje Cafetero, refiriendo al municipio de Belén de Umbría del departamento de Risaralda. El grupo estuvo conformado por ocho estudiantes con un promedio de edad de 22 años, pertenecientes a noveno y décimo semestre de los programas de fisioterapia, odontología, negocios internacionales, ciencias políticas, economía, gastronomía e ingeniería industrial, adscritos a las tres facultades de la universidad: salud, estudios sociales y empresariales e ingenierías; condición que permitió entre otras características, la variedad disciplinar, además de heterogeneidad de género y de procedencia, pues se contó con estudiantes de diferentes regiones del país y del departamento de Caldas. Otra condición que igualmente enriqueció el escenario del estudio fue la ubicación de los estudiantes en diferentes plazas de práctica, no obstante compartiendo el mismo municipio, ya que esta situación permitía a los estudiantes aportar desde sus disciplinas en las líneas estratégicas del fortalecimiento institucional, del sector salud, empresarial y para lo social y comunitario.

Con relación al proceso que se llevó a cabo para el estudio, se tuvieron en cuenta unas fases que son en su orden: una primera fase de aprestamiento, una segunda de recopilación de la información y la tercera que consistió en el procesamiento y análisis de la información, llevadas a cabo como se describe brevemente a continuación:

Fase I. Se consideraron aspectos como la búsqueda de referentes bibliográficos, la caracterización del campo problemático incluyendo el contexto y los sujetos objeto de investigación.

Fase II. Se realizó la selección de técnicas e instrumentos para la obtención de la información, relacionada con las representaciones sociales que los estudiantes tenían, de acuerdo con las categorías conceptuales de comprensión del territorio, pensamiento social y ciudadanía, en las que se haría énfasis durante la indagación y profundización. Entre las técnicas seleccionadas, se anotan: entrevistas grupales o grupos focales, talleres vivenciales de diferentes modos semióticos y cuestionarios. Respectivamente se diseñaron instrumentos como guiones y formatos de preguntas y de transcripciones, dibujos, gráficos, fichas de diferentes tipos, bitácoras y portadores de texto entre otras.

Fase III. Se utilizó la teoría fundamentada como técnica para el procesamiento de la información, a partir de la categorización o codificación abierta, axial y selectiva propuestas por Strauss, Corbin y Zimmerman (2002) en San Martín (2014), el cual se complementó con el uso del software ATLAS.ti versión 7.

No obstante, y con el afán de conferirle mayor rigurosidad a la investigación, se optó por complementar las categorizaciones de la teoría fundamentada, con algunos momentos planteados por Rodríguez, Gil y García (1996), como son: la reducción de datos y la disposición y transformación de estos, de los cuales se hace la siguiente mención:

1. Momento de reducción de datos: se hizo una adecuación de la información, seleccionándola de acuerdo con las necesidades teóricas del estudio y descartando información que no representaba valor para la investigación. Se eligieron entonces productos de actividades desarrolladas en el marco de la estructura de la unidad didáctica, como el cuestionario y la bitácora del taller de identificación de representaciones sociales, aplicado tanto al inicio como en la finalización del proceso, las transcripciones del grupo focal, fichas de lectura, los gráficos, portadores de textos y dibujos del taller vivencial sobre el territorio, además de las fichas de evaluación metacognitiva.

2. Momento de la disposición y transformación de datos: para el procesamiento de los datos se partió de la utilización de las matrices de precategorización manual, aplicadas a los instrumentos de recolección de información, de manera previa al procesamiento y análisis en el marco de la teoría fundamentada con la codificación abierta, axial y selectiva respectivamente.

3. Visualización de la teoría: para la redacción del informe de resultados generados en la medida que se daban los diferentes momentos, se establece la descripción e interpretación de éstos desde una triangulación de la información, considerando relaciones entre las categorías centrales y las subcategorías, que se visualizaron en las redes semánticas soportadas con los relatos de los estudiantes representativos y la contrastación del referente teórico, en el marco de la propia interpretación de la investigadora.

Resultados

Los resultados de este trabajo se dispusieron en dos secciones: una relacionada con la ejecución de la unidad didáctica, en la cual se hace referencia a los componentes de la secuencia a través de los cuales se llevaron a cabo los procesos de recolección de la información para el estudio paralelamente a la intervención. Y la segunda sección, donde se dio lugar a la descripción de los resultados derivados del procesamiento a partir del ATLAS.ti.

1. Primera sección: Resultados a partir de la ejecución de la unidad didáctica

Componente identificación de la unidad didáctica. Se diseñó la ficha de identificación de la unidad didáctica para la comprensión del territorio específico, para el grupo de estudiantes asignado y el periodo respectivo.

Componente reconocimiento de las representaciones sociales sobre comprensión del territorio, con que llegan los estudiantes. A través de taller y bitácora, se detectaron concepciones de territorio desde lo meramente geográfico, desde acciones de territorialización (colonización, invasión), desde la mirada de las áreas disciplinares (economía). También emergen otras dificultades como la falta de intencionalidad para sustentar respuestas o posturas, la ausencia de construcción propia del ejercicio, a pesar de establecer como condición de la actividad la individualidad, se asumen posturas de otros compañeros; también se aprecia y se manifiesta temor a las dificultades en el relacionamiento con la comunidad, hay dificultad para concretar o sintetizar las ideas, se observa falta de claridad en el lenguaje escrito y de coherencia en ideas o mensajes al utilizar diferentes lenguajes.

Con base en estas primeras referencias en relatos de los estudiantes, plasmadas en los entregables de los respectivos ejercicios, se obtuvieron las matrices manuales iniciales de precategorización, abordadas en los momentos de reducción y disposición de datos y además se establecieron los contratos didácticos con los estudiantes, tendientes al fortalecimiento o transformación de representaciones que pudieran influir en la formación del conocimiento.

Componente historia de los conceptos. Considerando que el conocimiento de la evolución histórica de los conceptos, permite comprender el pensamiento de las diferentes épocas y por tanto como ha influido en otros campos del conocimiento y en las sociedades, se procedió a disponer de un banco de artículos y documentos preseleccionados por la docente, relacionados con los conceptos centrales trabajados en la secuencia didáctica de comprensión del territorio, con el fin de que se avanzara en el conocimiento del origen y evolución de los mismos, obteniendo como resultados varias fichas de lectura con las reflexiones de los estudiantes que daban cuenta sobre la comprensión por parte de éstos, del valor de la historia en el desarrollo y evolución de conceptos como el de territorio.

Componente diferentes modos semióticos y del lenguaje. Entre las actividades concertadas en el contrato didáctico, se incluyeron estas con diferentes intencionalidades y con base en las características de los estudiantes, los objetivos del proceso y las dificultades relacionadas con las representaciones sociales identificadas entre otros aspectos, logrando disponer de suficientes, adecuadas y variadas actividades para los momentos de iniciación y exploración; actividades para el fomento de la evolución conceptual, actividades de síntesis, estructuración de conocimiento y actividades de transferencia a otros conceptos (Sanmartí, 2000). Entre las actividades se mencionan algunas de las que se seleccionaron para procesamiento de información como lo son: taller: “El territorio como construcción social”; construcción de sociograma del municipio y taller: “Territorio: un Rompecabezas de Construcción Colectiva”.

A través de los resultados de estas actividades, los estudiantes pudieron conocer acerca de las dinámicas del municipio de Belén y de la injerencia de la participación ciudadana en el desarrollo o no de sus regiones, así mismo evidenciar el valor del conocimiento sobre el territorio para influir en la toma de decisiones con actores de diferentes niveles, para la solución de problemáticas relevantes.

Componente reflexión metacognitiva. En el transcurso de la ejecución de la secuencia didáctica se hizo permanentemente reflexión metacognitiva como se evidenció en las diferentes actividades y de manera particular en algunas de las bitácoras, en donde cada estudiante debía plasmar la reflexión sobre su proceso. Es importante advertir que en muchas de las ocasiones no se registró el término de metacognición como tal, pues se observó que se facilitaba más la comprensión del estudiante, al utilizar en cambio el término de reflexión en profundidad.

Componente de evolución conceptual. Cabe destacar que para este estudio se optó por cambiar el término de evolución por transformación de las representaciones. En esta lógica, para el seguimiento del proceso se estableció desde la concertación del contrato didáctico, la realización de una bitácora; sin embargo, al revisar y seleccionar el material para el estudio, el instrumento fue descartado, considerando que las anotaciones registradas en general por los estudiantes, se hicieron de manera rutinaria y meramente descriptiva, sin trascender en el sentido reflexivo que se pretendía al momento de dicha concertación. Ante esta circunstancia apreciada durante el acompañamiento por parte de la docente, se optó por la implementación de ejercicios complementarios que aportaran a los propósitos, como fue el caso de los grupos focales y los talleres, observando discretos avances en la transformación de algunas representaciones, pero que no denotaban cambios relevantes respecto a la situación encontrada inicialmente.

2. Segunda sección: descripción de resultados del procesamiento de la información a través de la herramienta de ATLAS.ti

Una vez ingresados los segmentos o relatos obtenidos más significativos o relevantes para el estudio al ATLAS.ti, se obtuvo como resultado la codificación abierta que generó una primera agrupación de códigos, dando lugar a unas categorías iniciales de: arraigo, ciudadanía, comprensión del territorio, concepciones del territorio y pensamiento social.

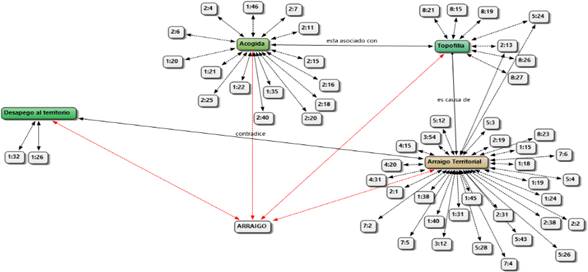

Después de obtenida esta primera categorización, se prosiguió según lo descrito en la metodología con la codificación axial, a partir de la cual se reiteraron las categorías iniciales como centrales y las subcategorías, generando las familias o redes semánticas según las relaciones que se pudieron establecer entre categorías y subcategorías como se puede apreciar en el gráfico a continuación.

Fuente: elaboración propia (Atlas.ti).

Figura 1 Red semántica de la categoría central de ciudadanía.

Al continuar el proceso de análisis, se hizo más riguroso el ejercicio de comparación y establecimiento de relaciones a nivel de familias, con el fin de seleccionar las categorías de mayor peso o importancia, de acuerdo no solo con el número de las subcategorías que les tributaban, sino con base en la densidad de relatos que soportaban las subcategorías, proceso correspondiente a la codificación selectiva, que determinó efectivamente el grado de representatividad acorde a la densidad de subcategorías que aportaban a cada una; resultando así las cinco categorías principales, en las que se ubican las representaciones sociales develadas durante la práctica social de los estudiantes: comprensión del territorio, concepción del territorio, arraigo, ciudadanía y pensamiento social.

Discusión

La discusión de resultados se soporta en los relatos de los estudiantes recolectados mediante los instrumentos aplicados en el transcurso de la secuencia didáctica, los cuales posteriormente alimentaron y determinaron las redes semánticas, en contrastación, además, con el referente teórico-respectivo y con la interpretación de la investigadora. De acuerdo con el resultado final de la codificación selectiva para la discusión, se retoman tanto las cinco categorías centrales de las representaciones sociales develadas en su orden de representatividad, como las subcategorías que conformaron sus respectivas redes semánticas.

1. Categoría comprensión del territorio. Es necesario recordar que esta categoría enmarca uno de los objetivos de enseñanza de la unidad didáctica que lleva la misma denominación y que igualmente se constituye en uno de los pilares que soportan la práctica social de paz y competitividad.

Por su pertinencia para los hallazgos del estudio, se retoman autores como Benedetti (2007), al establecer claves para la comprensión del territorio como: concebir el territorio igual que una resultante del accionar del hombre, reconocer que los territorios son regiones históricas en las que se dan cambios permanentemente y que los territorios son generadores de procesos de distintos tipos como los políticos, económicos y socioculturales; igualmente retomar a Pulgarín (2002) cuando plantea que el estudio del territorio debe constituirse en una forma práctica para que el estudiante comprenda y entienda el mundo que es eje central de la investigación.

En este sentido es comprensible que se hayan encontrado las siguientes subcategorías como parte de la red de esta categoría: territorio y profesión, en donde es importante tomar a Llanos (2000), cuando concibe el territorio como un concepto que hace referencia a elementos presentes en la realidad; que es metodológico e interdisciplinario, y que desde un punto de vista epistemológico es un conocimiento construido en las disciplinas sociales: el territorio como resultado del conocimiento, que se complementa con la comprensión del territorio desde las técnicas de enseñanza y con el conocimiento del contexto territorial; historia y cultura del territorio que se relaciona directamente con las subcategorías de interacción, con actores y experiencias vividas en el territorio y aparece de manera especial para la intervención desde el aula. La subcategoría de limitaciones para el conocimiento del territorio, que surge a partir de relatos asociados con el difícil acceso geográfico y cultural, entre otros, y con representaciones de tipo emotivo-afectivo presentes en los estudiantes, como son los temores e inseguridades hacia los territorios desconocidos, en lo cual coincide Materán (2008), cuando afirma que las representaciones sociales son producidas en la vivencia cotidiana y mediante el sentido común, aplicado además a situaciones inherentes a las etapas de vida que atraviesan las personas.

2. Categoría concepciones del territorio. Considerando que el concepto de territorio es objeto de estudio en el marco de la unidad didáctica ejecutada, para el análisis y conformación de la categoría se tuvo en cuenta entre otras, la concepción de territorio desde un enfoque epistemológico, a partir del cual se establece que el territorio es resultado de una construcción de disciplinas sociales y que el contenido de las concepciones para el estudiante, cambian de acuerdo con las formas de las relaciones sociales en el mundo y de ellos mismos con el contexto.

Una de las situaciones relevantes encontradas en la construcción de la red semántica de esta categoría, se presentó al notar como los estudiantes en el transcurso del proceso fueron asignando diferentes denominaciones al concepto de territorio, unos en el marco de la teoría y otros desde su propia noción, como en el caso de las subcategorías que surgen como territorio multiconceptual y que es soportada en postulados de Llanos Hernández (2010). Otra de las subcategorías resultantes en esta red semántica fue la del territorio como Estado legal, en donde hay que volverse nuevamente a Benedetti (2007), cuando plantea que todo proceso social debe estar orientado a comprender como se establecen las configuraciones territoriales y trae a colación la forma en cómo se relaciona tradicionalmente al territorio con el suelo, con una jurisdicción o con un área controlada.

Es importante anotar que entre las representaciones de mayor predominio en el estudiante sobre el concepto de territorio, se encuentra la fisiográfica o concepto de espacio geográfico, aunque también admite la presencia de otros elementos o componentes dentro de ese espacio. Así mismo, se observó que otra de las representaciones que surgen en los estudiantes, es la de territorio como un proceso dinámico, que conlleva a la transformación, a la movilización social, al desarrollo y a la construcción del mismo, o en otras palabras, el territorio es siempre un sistema dinámico y generador de relaciones (Vergara, 2004).

En esta misma red brotan subcategorías como: el territorio social, que según Monterrubio (2014) “es una dimensión de la identidad personal que se caracteriza por tomar como centro de referencia un territorio delimitado, donde tiene su asiento un conglomerado social con el cual se establecen y reconocen vínculos de pertenencia” (p. 14); el territorio sistémico en coherencia con Vergara (2004) afirma que el territorio se establece en el marco de un sistema de referencias e interconexiones que lo determinan.

No obstante como representación excepcional, emergió la dicotomía de la concepción del territorio en los estudiantes, dándole al mismo concepto diferentes sentidos que interrumpían la frecuencia o el comportamiento común en las representaciones y que según Jodelet en Lacolla (2005), es posible entender dentro de las representaciones sociales, que el conocimiento espontáneo se construye “a partir de la propia experiencia del estudiante, pero también a partir de las informaciones, conocimientos y modelos de pensamiento que se reciben y trasmiten a través de la tradición, la educación y la comunicación” (p. 14).

3. Categoría central de arraigo. De acuerdo con los resultados de la codificación, esta categoría es emergente para el estudio, al igual que varias de sus subcategorías como lo son el arraigo territorial, la acogida y el desapego territorial, por lo que es conveniente, retomar en la discusión a Monterrubio (2014), cuando afirma que el arraigo es manifiesto (en la voluntad del hombre por estar vinculado al espacio geográfico que lo alberga, a sus ancestros y allegados, compartiendo con ellos creencias y normas; y en este orden de ideas, el desapego territorial hace referencia a los valores que la persona considera que son necesarios para permanecer o no en un lugar y en las experiencias personales y condiciones que se inscriben en el territorio y sus dinámicas. De manera relevante emerge en la red de arraigo la topofilia, observando que para la mayoría de los estudiantes se relaciona con el sentido de pertenencia hacia el lugar o territorio, en cuyo caso es preciso remitirse a Yi Fu-Tuan (1974), cuando establece que la topofilia es un sentimiento de “apego”, que liga a los seres humanos a los lugares con los cuales se sienten identificados por alguna causa de tipo afectiva-emotiva, en otras palabras: “la topofilia es una condición necesaria para el accionar efectivo en un territorio” (Estudiantes, comunicación personal, 2018).

4. Categoría central ciudadanía. Parafraseando a Valbuena (2011), el propósito de la educación debe ser el de habilitar al estudiante para vivir de manera responsable, de modo que su accionar conduzca al bien de la sociedad y del suyo propio. Es igualmente importante, mencionar la apuesta de la UNESCO 2015-2024, que coincide con los propósitos de la universidad, cuando plantea la necesidad de formar estudiantes en el marco de las problemáticas globales actuales y por tanto, con capacidad, habilidad y conocimiento para enfrentar con responsabilidad los retos futuros a partir de la reflexión crítica.

En este orden de ideas, surge como subcategoría la representación de ser ciudadano, en donde se debe transitar desde lo que ha sido considerado un ciudadano tradicionalmente, al ciudadano que exige el mundo actual y global, lo cual requiere de personas contextualizadas en sus realidades y que participan efectivamente en la transformación de estas, desde el conocimiento de sus deberes y derechos.

Igualmente se encuentra formando la red semántica de esta categoría, la subcategoría de ciudadanía y sana convivencia, que a pesar de emerger inesperadamente del procesamiento de la información, está casualmente inmersa como uno de los ámbitos de las competencias ciudadanas, que se trabajan de manera específica en el marco de la unidad didáctica de comprensión del territorio en la práctica social.

Otra de las subcategorías resultantes fue la de ciudadanía global, la cual se esperaba encontrar en los resultados con mayor representación, no obstante en el procesamiento no obtuvo un peso suficiente que le diera la relevancia esperada, observando que la mayoría de los estudiantes relacionaron la idea de la ciudadanía global con base en lo que se puede aportar a un contexto o territorio, lo cual hace alusión a la reflexión que invitó Freire (2001), cuando concluyó en una de sus afirmaciones, que no era posible ser ciudadano del mundo, sin ser primero ciudadano de un contexto concreto, es decir del lugar o el ámbito en el cual se actúa.

Con respecto a esta categoría central surge una representación inexplicable, como es la desarticulación del ser ciudadano y ser persona, que tal como se presentó en la categoría de arraigo, entra a tornarse como una opacidad que se debe tener presente al momento de plantear acciones de potenciación en los contenidos relacionados con ciudadanía en la unidad didáctica, pues como lo plantea Giménez (2009), la identidad personal debe entenderse y cultivarse, como el resultado de algo socialmente compartido, que se da en la medida en que se pertenece y participa con otros, desde los atributos diferenciadores del estudiante en este caso y no en forma individual.

5. Categoría pensamiento social. Para el abordar la discusión de esta categoría de las representaciones, es pertinente recordar a Pagés (1997), cuando plantea que el currículo de las ciencias sociales debe propender a que los estudiantes adquieran los elementos que le permitan comprender las realidades sociales en los contextos en que se desempeñen, integrando contenidos de carácter conceptual, procedimental y actitudinal. En este marco surgen entonces subcategorías en la red, tales como: construcción territorial, siendo importante advertir que para un lector que llega de manera desprevenida a la investigación, esta subcategoría debería estar conformando la red de comprensión del territorio, aunque durante el proceso de codificación, se develaron representaciones de los estudiantes, desde donde se concebía la construcción territorial como un resultado de la interacción social y de la manera como se habitaba el territorio. Por otro lado, a partir de Monterrubio (2007), la construcción territorial se relaciona con la identidad socio-territorial, la cual se caracteriza porque el individuo toma como centro de referencia un territorio delimitado y socialmente habitado, con el cual se genera sentido de pertenencia, posturas que soportan esta representación encontrada en los estudiantes.

En ese mismo sentido, se encontró también como subcategoría la participación social, hallazgo de relevancia para el estudio, considerando que se constituye como uno de los ámbitos que se trabajan en las competencias ciudadanas durante la práctica social, siendo así consecuentes con Pagés y Santisteban (como se citó en Ruiz, Doreste y Mediero, 2016), cuando afirman que “desde las Ciencias Sociales se busca analizar y comprender el entorno con voluntad de poder participar en él y ser agentes activos de su propia transformación” (p. 606).

Finalmente, conformando esta valiosa red se pudo hallar a modo de representación, el reconocimiento del otro como una condición fundamental para desarrollar el pensamiento social. Para su abordaje teórico es necesario remitirse nuevamente a Ruiz, Doreste y Mediero (2016) cuando plantean que en la enseñanza de las ciencias sociales, más que enfatizar en territorios, períodos históricos, hechos y conceptos, es fundamental centrarse en las personas y todo lo que atañe a sus vidas.

Conclusiones

Las categorías centrales en que se ubican las representaciones sociales que influyen en la comprensión del territorio durante la práctica social, no necesariamente corresponden con los conceptos centrales que se desarrollan en la asignatura, como ocurrió con las categorías emergentes de arraigo y concepciones del territorio.

Respecto a la influencia de las representaciones sociales encontradas en los estudiantes sobre la comprensión del territorio, se evidenció que tienen un papel protagónico en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, pues determinan el desempeño del estudiante y su actitud hacia las actividades de la práctica.

Considerando los propósitos de formación de la UAM, el proceso de enseñanza y de aprendizaje, debe privilegiar la incorporación del pensamiento social en el mismo; para lo que es necesario fortalecer en contenidos curriculares y la propia selección de estos, incluyendo no solo la teoría relacionada con habilidades sociales, sino la observancia de estas durante todo el proceso de formación académico.

Con el estudio, se pueden verificar los beneficios que se dan desde la planeación del proceso a través de la unidad didáctica, siempre y cuando se cumpla con la flexibilidad necesaria para hacer adecuaciones, en la medida que lo requieran el desempeño de los estudiantes y las circunstancias en los contextos reales.

Al buscar establecer la transformación que se dio en las representaciones de los estudiantes a partir de la intervención, se encontraron situaciones inexplicables en donde se interrumpían el ritmo, la frecuencia o el comportamiento común con que se presentaron las mismas, o en otros casos dicotomías y desarticulaciones conceptuales como el caso de ser ciudadano vs. ser persona.

Con base en las actividades de evaluación y reflexión permanente, se pudo conocer que si bien los estudiantes se van apropiando de conocimientos, no necesariamente cambian las representaciones con que llegan a la práctica. En último lugar, en los segmentos y relatos analizados de los estudiantes, se puede confirmar la incidencia definitiva que tiene el proceso didáctico en la actitud del estudiante hacia su aprendizaje en territorio, y que su pensamiento social se evidencia o no dependiendo del enfoque que se le dé desde la enseñanza.