Introducción

En una economía globalizada y neoliberal es importante aclarar cómo se darían los procesos de acumulación de riqueza entre naciones desde la perspectiva del conocimiento como el factor limitante, generador y agregador de valor.

El conocimiento tiene un costo, y no es barato. Hoy en día las economías más avanzadas poseen sistemas educativos que representan un porcentaje importante dentro de su PIB. El costo del conocimiento se transfiere al costo y al precio de los productos. En la medida en que el conocimiento se ha hecho limitante y ha dejado de ser un elemento de “externalidad” libremente accesible, las empresas tienen que pagar por él; ya sea por adquirirlo (patentes, transferencia de tecnologías, etc.) o por generarlo (Lage 2002).

Este conocimiento incorporado es fuente de valor; porque es una expresión del trabajo. Según Marx el valor de la mercancía sólo surge del trabajo; es precisamente la fuerza de trabajo la única capaz de generar valor. Pero en ese proceso operan tanto el “trabajo inmediato” que ocurre durante el proceso concreto de manufactura, como el “trabajo general” que se incorpora al valor a través de los conocimientos y las tecnologías. El propio Marx lo define así: “Es trabajo general todo trabajo científico, todo conocimiento, todo invento” (Lage 2002, p. 3).

Sin embargo, el recurso “conocimiento” tiene también características que lo diferencian de otros recursos; es infinitamente expansible, no se gasta cuando se usa y aunque algunos dicen que el conocimiento es accesible pero no “apropiado” ya veremos a lo largo de este documento como esta afirmación puede dejar de ser cierta.

El desplazamiento de los conocimientos científico tecnológicos hacia un lugar central como medios de producción, como insumos en los sistemas de innovación, transforman la sociedad actual, dónde se evidencian rasgos diferentes a la sociedad industrial tradicional. En esta sociedad, las personas altamente calificadas en cuanto a sus habilidades y conocimientos han adquirido un valor agregado para la economía que tiende tanto a la explotación como a la expropiación de estas habilidades y conocimientos, mientras que la mano de obra barata y de recursos naturales ocupa un segundo plano como generación de riqueza o plusvalía.

Desde este punto de vista, los países subdesarrollados se encuentran obligados no sólo a transitar hacia una sociedad del conocimiento sino a entender si los modelos económicos implementados en estos momentos en sus países son los correctos para emerger hacia esta nueva sociedad.

“Gorz, propone superar la sociedad existente, en función de una sociedad diferente que está en gestación en ella. Afirma que lo que falta no es trabajo, sino la distribución de riquezas para cuya producción el capital emplea un número cada vez más reducido de trabajadores. Por eso la solución no es “crear trabajo”, sino repartir mejor todo el trabajo socialmente necesario, y toda la riqueza socialmente producida; con lo cual el derecho y necesidad de subsistir y de vivir se disociaría de la realización obligatoria de un trabajo pudiéndose reemplazar por actividades múltiples, cuya remuneración y rentabilidad ya no serían la condición necesaria ni el fin” 1(Popayán, S.F)

En el caso de los países latinoamericanos, el modelo neoliberal adoptado desde finales de los ochenta parece no aportar las condiciones adecuadas para potencializar al conocimiento como factor productivo.

Castells (2006) explica que: Nuestra economía, sociedad y cultura están construidas sobre intereses, valores instituciones y sistemas de representación que, en general, limitan la creatividad colectiva, confiscan la cosecha de la tecnología de la información y desvían nuestra energía a una confrontación autodestructiva.

Aunque autores como Castells (2006) y Casalet (1998) , evidencian la transformación de un nuevo capitalismo, diferente al que se formó en la Revolución Industrial, mucho más flexible en cuanto a sus medios; sin embargo, es evidente que persiste la forma endurecida del capitalismo tradicional en cuanto a sus fines y valores.

Esta situación como lo afirma Lage (2002) es muy similar a lo que Marx llamó acumulación originaria de Capital y definió como: “el proceso histórico de disociación entre los productores y los medios de producción”. Explicando este proceso en El capital, Marx describió como la tierra de labranza al convertirse en “recurso limitante” fue expropiada violentamente en el siglo XVIII a la población rural de Inglaterra, que la utilizaba como un bien común.

Esta situación se reflejará a lo largo de este trabajo analizando tres temas en particular, la propiedad intelectual, la fuga de cerebros en Latinoamérica y la falla de mercado.

La propiedad intelectual

Las discusiones en torno a la propiedad especialmente sobre los medios de producción no es algo nuevo para la humanidad, concentrándose antes que todo en los recursos que de acuerdo a la época se identificaron como limitantes y claves para la generación de valor en la producción, por ejemplo en el feudalismo se identificó a la tierra como el factor limitante, en la economía industrial se identificó a la máquina. Desde este punto de vista, era predecible que la transformación del conocimiento en recurso limitante enfocara el interés del capitalismo en la apropiación y privatización del mismo.

Como lo expone Lage (2002) en su trabajo Propiedad y expropiación en la economía del conocimiento, a primera vista carece de lógica, el preguntarnos ¿a quién pertenece el conocimiento? Se estrella con la ética y con la cultura. Porque si algo es un producto netamente social ese es el conocimiento. Pero es precisamente el intento de privatizar el conocimiento lo que estamos viviendo actualmente, como una respuesta del capitalismo a las nuevas funciones de éste como recurso limitante en la economía. Lo que está ocurriendo es un cambio en la forma que toma la apropiación individual de los resultados del trabajo social.

Sin dudas la expresión más evidente del intento de privatizar el conocimiento es la llamada “propiedad intelectual” que se expresa en la ciencia y la técnica principalmente a través de las patentes.

La patente consiste en el derecho otorgado a un inventor por un Estado o por una oficina regional que actúa en nombre de varios Estados, y que permite que el inventor impida que terceros exploten por medios comerciales su invención durante un plazo limitado, que suele ser de 20 años (OMPI, 2001) .

Las leyes de patentes han existido desde hace mucho tiempo, pero han tomado importancia en nuestro tiempo porque la generación de nuevo conocimiento se ha convertido en un evento del día a día. Actualmente, la competencia obliga al depósito precoz de patentes sobre invenciones a veces carentes aún de evidencia sobre su utilidad práctica. Este sistema de protección parece injusto y poco funcional si partimos del hecho que la obtención del conocimiento se apoya siempre en el conocimiento existente.

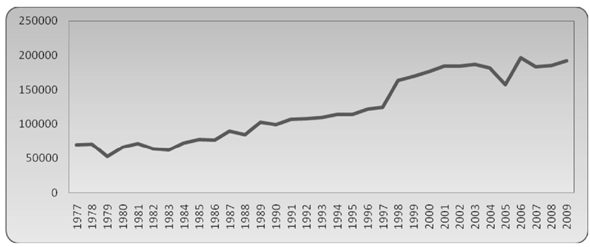

De acuerdo a cifras de la USPTO (2009) en 1980 se concedieron 66.219 patentes entre nacionales e internacionales en los Estados Unidos, en el año 2009 esta cifra asciende a los 191.933 patentes, lo cual significa un aumento de más del 100% en los últimos 29 años. (Ver figura 1).

Hoy se exige propiedad intelectual sobre trabajos científicos que hace unas décadas hubiese sido publicado y de libre acceso. Sin dudas, este sistema se convierte cada día más en un obstáculo para la investigación científica.

Marx, en su obra El capital explica como la tierra de cultivos por su condición de recurso limitante en el siglo XVIII fue expropiada a la población rural de Inglaterra que la utilizaba como bien común. Este proceso fue llevado a cabo por lo que se denominó como “Ley de cercado de los terrenos” en 1785 a favor de las clases altas de la época (Dávila, 2002) . Sería importante preguntarnos si los acuerdos sobre propiedad intelectual existente están actuando como una “ley de cercado de los conocimientos” fruto de la cultura y el intelecto creativo de muchas personas.

Todo trabajo científico parte del conocimiento existente, al existir protección sobre el conocimiento muchos desarrollos científicos se ven frenados por la no accesibilidad o alto costo del conocimiento protegido.

Si bien la propiedad intelectual es una muestra de la privatización del conocimiento no es la única, la propia creación de organizaciones de investigación científica dentro de la industria da otra muestra de ello al crear las condiciones para la internalización del trabajo general en el capital.

Esta situación resulta ser muy similar a la que se vivió en la Revolución Industrial cuando se pasó del trabajo manual a las máquinas. Las empresas lograron internalizar al capital parte de lo que Marx llamó el trabajo inmediato2 . En este sentido las máquinas empezaron a remplazar el trabajo que anteriormente realizaban obreros, hoy en día lo que se evidencia es que el capitalismo está tratando de hacer lo mismo con lo que Marx llamó trabajo general. Las empresas al constituir sus departamentos de I+D+I tratan de empezar una producción masiva de conocimientos considerados importantes para la generación de competitividad. Esta acumulación de conocimiento generará una nueva acumulación como lo explica Lage, (2000) “la ciencia se convierte en capital”.

Sin embargo, sería absurdo oponernos a este tipo de prácticas como en su tiempo se opusieron los artesanos a la máquina, porque no se trata de un problema sobre la forma de producción sino del régimen de apropiación.

La fuga de cerebros en Latinoamérica

En las reglas del capitalismo actual y en especial en esta etapa neoliberal que se está viviendo, el talento fluye hacia donde está el dinero. El gran desafío del siglo XXI es especialmente hacer que el dinero fluya hacia donde está el talento.

La anterior situación ha sido denominada “Fuga de cerebros” que consiste básicamente en la migración de científicos y/o personal altamente calificado desde los países en vía de desarrollo hacia los países industrializados.

En cuanto al tema de la fuga de cerebros se identifican dos posiciones, una que la enfoca como un problema de pierde y pierde donde no se genera plusvalía ni para el país receptor ni para el país de origen, ya que mucho del personal calificado emigrante al llegar al país receptor se desempeña en trabajos no calificados, subvalorando la formación de los mismos.

Por otro lado, se tiene una segunda posición que enfoca la fuga de cerebros como un eficiente mecanismo para expropiar a los países subdesarrollados de la inversión que han podido hacer en generación de conocimientos. Para efectos de este trabajo, se tomará este enfoque que supone un traslado de plusvalía de parte de los países menos desarrollados hacia los desarrollados.

Lo que hacen estos emigrantes es dejar de generar plusvalía en sus propios países, es decir, van ya educados, en su época más productiva, por tanto, no le costó al país receptor formar, dar educación, etcétera.

Los países latinoamericanos son los principales exportadores de cerebros. De acuerdo a un informe presentado por el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe SELA, América Latina es la región que ha experimentado el mayor incremento en el número de personas calificadas que emigraron al mundo desarrollado en los últimos años.

La “exportación” de personal calificado entre 1990 y 2007 experimentó el mayor incremento porcentual en México (270%) y en Brasil (242%). Sin embargo, países como República Dominicana y Haití aportaron casi el mismo número absoluto de profesionales que el llamado “gigante del sur”: algo más de 200.000 personas (Valery, 2009).

En el caso particular de Colombia, de acuerdo a cifras del Departamento Nacional de Planeación (DNP) entre 1998-1999 la Sociedad Colombiana perdió alrededor de $2.365 millones de dólares, correspondiente a la inversión en educación realizada en más de 85.000 colombianos que se fueron a vivir al exterior y que alcanzaban en promedio un nivel de educación de 3 semestres universitarios. Recursos equivalentes a un año de educación básica para los niños del país, en ese mismo período.

En la actualidad, el Consejo Nacional de Planeación (CNP) de Colombia, alerta sobre la generación de pobreza que genera la fuga de cerebros colombianos, ya que se estima que el 30% de las personas que abandonan el país son profesionales, de acuerdo a un estudio realizado por la Universidad Externado de Colombia (APFM, 2010).

Aunque, muchos analistas afirman que esta situación de alguna forma se ve compensada por las remesas que estas personas envían al país de origen, se ha demostrado que el envío de remesas disminuye cuando estos profesionales empiezan a invertir en una mayor formación, razón por la cual se evidencia que las personas que envían remesas a Colombia son en su gran mayoría personas con poca formación profesional.

Lo anterior, demuestra que al menos para Colombia la llamada “Circulación de cerebros”3 no existe, por lo cual resulta más apropiado hablar de “fuga de cerebros”, ya que los emigrantes colombianos no retornan beneficios para el país de manera considerable con respecto a la generación de plusvalía que se da en el país de destino. Los principales países importadores de cerebros colombianos son Canadá, Estados Unidos, España y Venezuela respectivamente.

Desde el punto de vista del segundo enfoque Lage (2002) explica que estos científicos y tecnólogos emigrantes generan una parte importante de las patentes de los países a los cuales se dirigen, y entonces la propia propiedad intelectual como mecanismo de retorno de la inversión entra en contradicción, porque en este caso el rendimiento económico nunca retorna al país donde se hizo una parte importante de la inversión para capacitar a estas personas.

La tendencia creciente de los últimos años ha sido el aumento considerable de programas de incentivos para la emigración de jóvenes científicos latinoamericanos por parte de Estados Unidos y Europa para la participación en proyectos de investigación en este país, por lo que se espera que el tema de la fuga de cerebros se acreciente y la balanza de plusvalía siga negativa para los países latinoamericanos, considerando este un problema difícil de revertir dado que es complicado hacer que estas personas una vez residan en estos países regresen a su país de origen.

Las fallas del mercado

Las fallas del mercado es un término utilizado por algunos teóricos de la economía capitalista para denominar fenómenos donde el mercado no es capaz de asignar una distribución óptima de los recursos. Aunque hay que reconocer que existen muchos neoliberales extremos que conciben las fallas de mercado sólo para fenómenos netamente sociales como la educación, la salud entre otros, donde el Estado debe intervenir.

Sin embargo, la economía del conocimiento está poniendo en evidencia como en el campo de la producción se hace necesaria muchas veces la intervención del Estado. La existente revolución científico-técnica ha logrado expandir los sectores productivos basados en el conocimiento, dónde éste es el insumo principal, imposible de privatizar, los recursos humanos ya no pueden tratarse como capital variable y deben ser protegidos aún en periodos de irrentabilidad, el conocimiento relevante es el conocimiento tácito, no estructurable (y por tanto no negociable), lo cual lo hace intransferible cuando se trasladan las personas o se roban los cerebros.

Sería conveniente preguntarnos si el mercado podrá lograr todo esto. La experiencia hasta ahora demuestra que no y en la medida que estos sectores vayan creciendo hasta ocupar más tamaño en las economías en los comercios y en la medida en que las características mencionadas en el párrafo anterior se vayan introduciendo en los sectores tradicionales de la economía se hará más grave e insostenible la contradicción fundamental del capitalismo entre el carácter social de la producción y el carácter privado de la apropiación.

Conclusión

Cuando la plusvalía pasa por el conocimiento, la conexión entre la ciencia y la economía no se da de forma espontánea, por lo tanto, requiere de dirección estratégica y consiente por parte del Estado.

Los países en vía de desarrollo como los latinoamericanos deben ser conscientes que el modelo económico neoliberal actualmente al ruedo, no ofrece muchas ventajas para la transición de la sociedad latinoamericana hacia una sociedad del conocimiento, ya que el mismo propone de por sí un dilema entre el carácter social de los recursos productivos y el carácter privado de la apropiación.

Es necesario implementar sistemas educativos orientados a la formación de alto nivel pero acompañados de políticas de soporte que ayuden a la retención de todo este capital intelectual. En este sentido se resalta la importancia de abordar temas como la propiedad intelectual, la fuga de cerebros y ante todo reconocer la importancia de la intervención del Estado, para convertir el conocimiento como impulsor del desarrollo económico a través de la innovación y el aumento de la competitividad.