La lectura es una habilidad básica para progresar académicamente en la educación media (EM), para acceder a la educación universitaria (EU) y para persistir con éxito en el logro de una meta valorada socialmente como la certificación profesional. Sin dudas, en este proceso de aprendizaje hay un engranaje de factores personales y recursos cognitivo-motivacionales, institucionales y sociales, asociados al contexto del estudiante, los cuales convergen en la situación didáctica. Allí intervienen las estrategias de lectura, implícitamente se revelan las creencias de los docentes respecto de cómo ha de leerse en su asignatura y -¿por qué no decirlo?- se modula el desarrollo de habilidades de pensamiento de nivel superior de los estudiantes.

La literatura reciente ha contribuido a enriquecer la discusión sobre la transición a la universidad. Se hace énfasis en la necesidad de comprender este proceso de manera plural y compleja, al cuestionar su tradicional tratamiento como una experiencia homogénea y estandarizada (Kahu & Nelson, 2018). Los estudiantes experimentan la transición de maneras múltiples y dinámicas, en formas que reflejan la diversidad de sus trayectorias formativas y lectoras. Mann (2000) afirma que los estudiantes ingresantes a la EU perciben la lectura académica como una actividad de aprendizaje. Así mismo, sus logros y dificultades inciden en su autoconcepto y en su valoración como estudiantes. Quienes tienen dificultades en tareas de lectura tienden a perder confianza en su capacidad de leer y consideran difícil mejorar sus habilidades, pues son más propensos a necesitar motivación externa para hacerlo (Alvermann, 2006).

Algunos estudios han mostrado evidencia de efectos positivos del uso de estrategias de lectura en la mejora de la comprensión lectora (Espinosa, 2020; Gavora et al., 2020; Guthrie & Davis, 2003; Muijselaar et al., 2017). Sin embargo, pocas investigaciones son concluyentes al evidenciar una relación directa entre las estrategias de lectura y el rendimiento académico. Los resultados más destacables en este sentido se ven en investigaciones enfocadas en estudiantes con dificultades de lectura. Bergey et al. (2017) encontraron que los estudiantes con un historial de dificultades de lectura obtienen un menor promedio de calificaciones y completan con menos éxito los créditos, en comparación con estudiantes sin dificultades de lectura. Además, obtienen puntuaciones más bajas en escalas de habilidades de lectura metacognitiva, pero sus resultados no son predictivos. La investigación de Chevalier et al. (2017), en la misma línea, examina el uso autodeclarado de estrategias de lectura, de estudio y de aprendizaje en estudiantes universitarios con y sin historial de dificultades de lectura en relación con el rendimiento académico. Sus hallazgos evidencian que los estudiantes universitarios con dificultades de lectura presentan un perfil diferente de uso de estrategias que el de sus compañeros sin historial de dificultades lectoras. Asimismo, el resultado del uso de estrategias fue predictivo del promedio de calificaciones para ambos grupos. En el caso de los estudiantes con historial de dificultades lectoras, el uso de estrategias de lectura metacognitiva y el uso de ayudas de estudio predijo el éxito académico.

Guthrie y Davis (2003), en su modelo para motivar a los lectores con dificultades en la EM, destacan el papel de las estrategias lectoras para mejorar el compromiso lector y las habilidades de comprensión. Afirman que, debido a la ausencia de una instrucción explícita en la EM, muchos lectores con dificultades no pueden aprender las estrategias de comprensión necesarias para la lectura y, por ende, se ve afectado el aprendizaje. Los estudiantes con bajo rendimiento académico perciben rápidamente la incidencia de su falta de competencia en las tareas de lectura de la EM. Entre las estrategias necesarias para una lectura eficaz, estos autores citan el autocuestionamiento, el uso del bagaje cultural, la supervisión de la propia comprensión, la búsqueda de información, el uso de organizadores gráficos, la síntesis de múltiples textos y la evaluación crítica. No obstante, sugieren que estas estrategias se aprenden mediante el modelamiento, no de manera descontextualizada, sino con la finalidad de lograr mejores aprendizajes. Por su parte, estudios en el ámbito universitario reafirman la pertinencia de la instrucción en estrategias de lectura para favorecer la comprensión (Espinosa, 2020; Gavora et al., 2020) y de la enseñanza de la lectura y escritura (Urzúa-Martínez et al., 2021) por sus implicaciones en el desempeño académico.

Por otra parte, Afflebach y Cho (2014) sintetizan varios estudios sobre estrategias de lectura de estudiantes sin dificultades lectoras. Abordan las diferencias de los niveles de aprendizaje entre estudiantes novatos y expertos como efecto del uso de estrategias de lectura. Debido a que los estudiantes más experimentados poseen más conocimientos específicos y mejores niveles de manejo de las estrategias, es previsible que logren una mayor comprensión lectora y mejores niveles de aprendizaje. A partir de este estudio, Afflerbach et al. (2015) conceptualizan el desarrollo del pensamiento de orden superior implicado en la lectura como aquel que involucra:

una lectura guiada por objetivos, pues los lectores consumados utilizan estrategias para seleccionar, aplicar, revisar y evaluar los medios para alcanzarlos.

una lectura comprometida en la que se interpretan, se analizan y se evalúan diferentes aspectos del texto como el contenido, la estructura y los propósitos previstos para lograr la comprensión.

la autorregulación que involucra las distintas habilidades además de la metacognición, al vincular el objetivo de lectura, la tarea por cumplir, la situación y el contexto del discurso con las estrategias y habilidades de lectura para lograr la comprensión de manera consciente.

Estos autores plantean que la evaluación eficaz del pensamiento de orden superior en la lectura es posible cuando se atiende tanto a la conceptualización como al tipo de texto y a las tareas que demandan el uso de ese pensamiento de orden superior. Afflebach y Cho (2014) también se refieren a la necesidad de estudiar el uso de estrategias de lectura para hipertextos y en distintas disciplinas.

Por su parte, los resultados de la investigación realizada por Muijselaar et al. (2017) relacionan el conocimiento de estrategias lectoras con el nivel de comprensión lectora como actividad de aprendizaje. Así, encontraron una relación moderada entre estas variables.

Respecto de la transición hacia la EU, si bien las habilidades de lectura de los estudiantes con un historial de dificultades lectoras pueden haber sido suficientes para culminar la EM, en la universidad tal vez no basten. En la EU, la complejidad del metalenguaje disciplinar y las dificultades de comprensión lectora pueden resultar en un menor rendimiento académico y en riesgo de deserción, debido al rol epistémico de la lectura en esta etapa (Chevalier et al., 2017).

En este contexto, es relevante indagar las estrategias de lectura que los docentes promueven en la transición educativa desde la EM a la EU, para determinar si existen diferencias estadísticamente significativas entre las prácticas de ambos niveles y de qué modo se relacionan con el rendimiento académico. Como resultado del estudio, se espera:

hallar diferencias estadísticamente significativas en el tipo de estrategia que utilizan los estudiantes de EM y EU.

configurar perfiles diferenciados entre estudiantes con alto y bajo rendimiento.

establecer una correlación directa y significativa entre estrategias de lectura y rendimiento académico.

La complejidad de las estrategias lectoras

Una estrategia de lectura es una actividad deliberada, consciente y metacognitiva del lector en función de controlar y modificar sus esfuerzos por decodificar, entender y construir los significados de los textos. Esta se origina a partir de un autocuestionamiento frente a una dificultad de comprensión (Afflerbach et al., 2008). El uso de estrategias de comprensión no es un proceso que ocurra de manera homogénea para los lectores, sino de manera selectiva, y se produce en múltiples niveles.

Los investigadores identifican y clasifican las estrategias de lectura en diferentes categorías basados en diversos enfoques. Una forma de clasificación es catalogarlas como estrategias globales -arriba-abajo- y locales -abajo-arriba- (Lee-Thompson, 2008). Las estrategias arriba-abajo se usan para obtener la comprensión de las partes más grandes de un texto. Se centran en las ideas principales, la organización del discurso y el uso de los conocimientos previos. Las estrategias de abajo-arriba incluyen la identificación de palabras, el análisis de grafemas, fonemas y características sintácticas. Estas pueden ayudar a los lectores a recordar y parafrasear la información literal y de nivel superficial.

Para algunos autores (Guthrie & Davis, 2003), el modelamiento en el uso de estrategias de lectura es un método de enseñanza aconsejable para optimizar las habilidades de comprensión lectora de los estudiantes. Entre las estrategias formativas locales, la lectura en voz alta acompañada de la reflexión en voz alta del docente respecto a sus procesos de comprensión del texto y al uso de múltiples estrategias ha dado resultados positivos (Kohart & Larwin, 2014; Lastre, 2018). La lectura en voz alta y la reflexión permiten modelar el uso de conocimientos previos para ayudar a comprender el vocabulario, a identificar el tema y elementos de la historia, a hacer conexiones entre textos, a comparar el estilo del autor con otros autores y a practicar el autocuestionamiento para monitorear el nivel de comprensión. Sin embargo, estos beneficios son discutidos por otros investigadores quienes llaman a interpretar con precaución los resultados, pues leer el texto en voz alta podría no haber añadido ningún beneficio por encima de lo que se obtiene al enseñar a los estudiantes cómo comprender un texto (Reed et al., 2014).

Para Afflerbach et al. (2015), las estrategias de comprensión de orden superior abarcan tanto las estrategias cognitivas para analizar, sintetizar y evaluar la información como las estrategias metacognitivas de supervisión, regulación y orquestación de los procesos para alcanzar los objetivos cognitivos. Las estrategias cognitivas incluyen reconfigurer el contexto, señalar la organización del discurso, reconocer una frase de transición e identificar una idea principal (Lee-Thompson, 2008). Las estrategias metacognitivas implican la valoración de materiales de lectura, evaluar el desarrollo de la propia comprensión del texto, reparar la incomprensión y seleccionar las estrategias cognitivas por emplear.

En síntesis, las estrategias cognitivas de lectura ayudan a los lectores a resolver los problemas en la construcción del significado de un texto, mientras que las estrategias metacognitivas permiten controlar y evaluar los procesos de lectura propios. Afflerbach y Cho (2014) encontraron que, mientras los lectores hábiles y eficientes podían orquestar las estrategias metacognitivas de planificación, de supervisión, de evaluación y de uso de información de las que disponían para dar sentido al texto, los lectores menos eficientes pocas veces supervisaban su grado de comprensión y, como consideraban la lectura un proceso de decodificación en lugar de un proceso de obtención de sentido, se perdía el control de los procesos de lectura. Chin (2019) desarrolló con éxito un programa de enseñanza de estrategias metacognitivas para mejorar el desempeño de los lectores menos eficientes. Sus exitosos resultados reconfirman lo planteado por Afflerbach y Cho (2014) sobre la relevancia de las estrategias metacognitivas para la comprensión.

El uso de estrategias de comprensión por parte de los lectores no se produce de manera estandarizada. Depende, entre otros, de factores tales como el nivel de dominio de habilidades de lectura y conocimiento previo, de los géneros textuales, de la naturaleza y de la finalidad de la tarea de lectura propuesta, de las creencias de los lectores sobre la lectura y del grado de familiaridad con el tema por parte de los lectores (Afflerbach et al., 2013).

La literatura evidencia que, si el conocimiento previo es menor, si los textos son difíciles y si las tareas de lectura son complejas, se requiere de una lectura más estratégica. Es probable que los lectores utilicen más tipos de estrategias de comprensión al leer géneros disciplinares, debido a su poca familiaridad con determinadas estructuras textuales para dar cuenta de sus objetivos de lectura.

Las estructuras y los tipos de texto afectan los procesos de comprensión de los lectores y la selección de estrategias de comprensión. El estudio realizado por Afflerbach (1990) se propuso examinar la influencia de los conocimientos previos y del género del texto en el uso de las estrategias de predicción de los lectores. Los resultados evidencian que se logra mayor efectividad al interactuar con un texto familiar, puesto que los lectores utilizan sus conocimientos previos en combinación con las pistas de la estructura del texto para generar más predicciones y construir el significado del texto, además de lograr monitorear el grado de comprensión a medida que leen.

Por último, dado que la lectura es una tarea orientada a la consecución de objetivos, los lectores seleccionan y coordinan el uso de diferentes estrategias para alcanzar sus objetivos de lectura. En general, la lectura para fines específicos de una disciplina convoca el empleo de más estrategias cognitivas y metacognitivas que la lectura para fines generales, así como lo demanda la lectura de múltiples textos para la integración de la información (Song et al., 2020), tareas muy frecuentes en el contexto universitario.

Durante las tareas de lectura que involucran una tarea de escritura, los lectores no solo necesitan prestar atención a las características y a la estructura de los textos, sino que realizan la evaluación del contenido del texto, proyectan el posible uso del significado derivado del texto y aplican lo aprendido en la lectura a las tareas de escritura. La resolución de problemas incluye la organización de la información, el desarrollo de temas, la citación de pruebas textuales y la evaluación de diferentes argumentos representados en múltiples textos. Todo lo anterior requiere claramente de un pensamiento de orden superior y un uso dinámico de estrategias globales, cognitivas y metacognitivas de lectura con una progresiva demanda en el tránsito hacia la EU (Afflerbach et al., 2013).

Enfoques respecto del aprendizaje y de las prácticas de lectura y escritura

Ivanic (2004), en alusión a lo propuesto por Lea y Street (1998), afirma que las prácticas de literacidad responden a las distintas concepciones de qué es y en qué aspectos se focaliza esta. De tal manera, una concepción sobre la literacidad arraigada en el desarrollo de habilidades sostiene que basta solo con aprender los aspectos genéricos y técnicos independientemente del contexto para que estas habilidades sean transferidas a los diferentes ámbitos en los que los estudiantes necesitan escribir o leer de forma competente.

Las concepciones cognitivas de la lectura más tradicionales parecen estar en consonancia con esta perspectiva de la literacidad, por cuanto enfatizan el aprendizaje de las habilidades funcionales requeridas para obtener el significado del texto, al incluir la decodificación de símbolos y la aplicación del conocimiento sintáctico y semántico, centrados en los procesos metacognitivos y de autorregulación sobre el acceso a los significados potenciales (Kim, 2017).

Por otro lado, el enfoque denominado "socialización académica" sostiene que hay diferentes tipos de alfabetización adecuados a cada contexto, de modo que los estudiantes necesitan aprender las características específicas de los discursos y de la cultura disciplinaria a la que están entrando. Para los autores que cultivan este enfoque (Parodi et al, 2018; Swales, 1990), la lectura es un complejo repertorio de prácticas dependientes del tipo de texto y del contexto, también conectadas con la pertenencia a grupos sociales.

Finalmente, el enfoque sociocultural de la "literacidad académica" es una perspectiva que considera las literacidades de manera heterogénea, ya que están conformadas por intereses, epistemologías y relaciones de poder, tienen consecuencias para la identidad y están abiertas a la resistencia y al cambio (Baker et al., 2019). En el ámbito de la lectura en la universidad, esta visión está ligada a nociones de lectura crítica del discurso (Bharuthram & Clarence, 2015; Mann, 2000). Del tipo de prácticas lectoras que dan cuenta los estudiantes puede evidenciarse el enfoque de literacidad que se privilegia y qué tipo de estrategias se promueven.

Metodología

Esta investigación está enmarcada en un paradigma positivista, con alcance cuantitativo, de medición transversal, en un contexto descriptivo, no experimental (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018), correlacional, con hipótesis de diferencia entre grupos.

Muestra

Es de carácter no probabilístico e intencionado de 145 estudiantes: 108 (74,5 %) de 3° y 4° año de EM y 37 (25,5 %) de 1° y 4° año de EU, quienes colaboran voluntariamente con consentimiento informado.

Instrumento

En coherencia con los objetivos de este estudio, se utilizan las puntuaciones obtenidas de la subdimensión "estrategias de lectura" de la dimensión "estrategias" en las encuestas sobre prácticas de lectura y escritura en el contexto académico, basadas en Prácticas de lectura y escritura en la universidad colombiana (Uribe & Camargo, 2012).

Cada ítem tiene cinco opciones de respuesta tipo Likert -totalmente en desacuerdo (1), en desacuerdo (2), indeciso (3), de acuerdo (4) y totalmente de acuerdo (5)-, con una puntuación mínima de 9 y máxima de 45 puntos. En la muestra, esta subdimensión alcanza un índice de consistencia interna -alfa de Cronbach igual a 0.851-, considerado adecuado.

Variable independiente

Se considera como base de comparación el desempeño académico, entendido como rendimiento académico que equivale, en este caso, al promedio del primer semestre de la asignatura de lenguaje de los estudiantes de EM y al promedio final de semestre para los estudiantes de EU -escala de calificaciones del 1,0 al 7,0-. La variable es categorizada en dos niveles: alto rendimiento -promedio superior o igual a 6,0- y bajo rendimiento -promedio de calificaciones igual o inferior a 4,0-. La variable "nivel educativo" es categorizada en dos niveles: EM y EU. Los análisis definidos fueron estimados con el software SPSS, versión 20.

Análisis de datos

Se utiliza estadística descriptiva -frecuencia, porcentaje y estadísticos básicos- para caracterizar el comportamiento de la variable en esta muestra. Dado que las pruebas de normalidad evidencian que la distribución de cada estrategia no se ajusta a la normalidad - nivel de significación estadística, sig. ,000; Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk-, se utiliza la prueba estadística no paramétrica Kruskall Wallis para la comparación entre grupos. Para la caracterización del perfil de los estudiantes de acuerdo con el uso de estrategias y el nivel lector, se utiliza análisis de conglomerados jerárquico, método de Ward con base en los puntajes de los estudiantes en las dimensiones de lectura de los cuestionarios de EM y EU.

Resultados

En la tabla 1 se detecta un mayor porcentaje de estudiantes de EM que emplea estrategias de orden local -lectura literal e inferencial-, aunque también son empleadas, en menor porcentaje, por los estudiantes de EU. En cuanto a las estrategias de orden global, se emplean en menor medida en los dos niveles. En EM las más empleadas son las estrategias críticas, intertextuales y el uso de estrategias para buscar, consultar y organizar información obtenida a través de internet, redes y bases de datos. En la EU se emplean estrategias más variadas. Las más empleadas son las de explorar el texto, el título, los subtítulos para obtener una primera visión del texto y de búsqueda y organización. Las estrategias críticas e intertextuales en la EU son empleadas en menor medida.

Tabla 1 Estrategias de lectura en muestra de estudiantes de EM y EU

Nota. Estrategias locales: lectura literal (E2), lectura inferencial (E3). Estrategias locales de lectura en voz alta y silenciosa: lectura en voz alta frente al grupo (E6), lectura silenciosa (E7), lectura en voz alta del docente (E8). Estrategias globales: estrategias de exploración paratextual (E1), estrategias de lectura intertextual (E4), estrategias de lectura crítica (E5), uso de estrategias para buscar, consultar y organizar información de internet, redes y bases de datos (E9).

En cuanto a las estrategias de lectura en voz alta frente a la de lectura silenciosa, en los dos niveles existe un predominio de la lectura silenciosa, seguida de la lectura en voz alta del docente. La lectura en voz alta frente al grupo solo es frecuente entre los estudiantes de EM.

Resultados de comparación de práctica de estrategias según el nivel educativo

La información reportada en la tabla 2 permite apreciar que los estudiantes de EM tienden a usar en mayor medida que sus pares universitarios las estrategias locales de contenidos textuales y ejes temáticos del texto -EM: Media (M) 4,24 (Desviación Típica (SD) 0,885) / EU: M 3,89 (SD 0,809)-, la práctica de lectura inferencial -EM: M 4,32 (SD 0,708) / EU: M 3,59 (SD 1,040)-, la lectura en voz alta -EM: M 3,84 (SD 1,025) / EU: M 2,78 (SD 1,475)- y la lectura silenciosa -EM: M 3,96 (SD 1,058) / EU: M 3,22 (SD 1,584)-. No obstante, también emplean con mayor frecuencia la estrategia global de lectura crítica -EM: M 3,97 (SD 0,922) / EU: M 3,03 (SD 1,443)-.

No se observan diferencias de significación estadística entre ambos grupos de estudiantes en las prácticas de lectura global, específicamente en las estrategias de exploración paratextual, intertextual, lectura en voz alta del profesor y uso de estrategias de búsqueda a través de medios electrónicos.

Tabla 2 Diferencias en práctica de estrategias de lectura según nivel educativo

Nota. Estrategias locales: lectura literal (E2), lectura inferencial (E3). Estrategias locales lectura en voz alta y silenciosa: lectura en voz alta frente al grupo (E6), lectura silenciosa (E7), lectura en voz alta del docente (E8). Estrategias globales: estrategias de exploración paratextual (E1), estrategias de lectura intertextual (E4), estrategias de lectura crítica (E5), uso de estrategias para buscar, consultar y organizar información de internet, redes y bases de datos (E9).

Perfiles de uso de estrategias de lectura y nivel de lectura en estudiantes de bajo y alto rendimiento

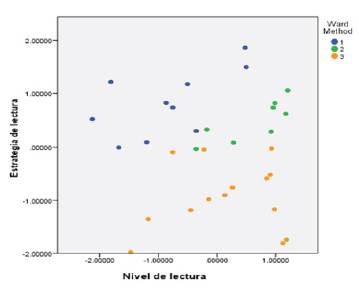

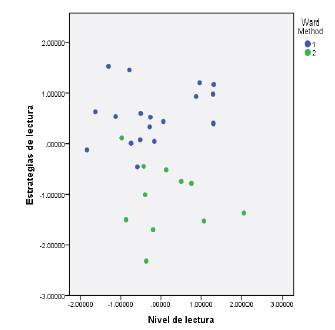

Los enfoques tipológicos son valiosos porque permiten explorar el comportamiento de distintos grupos de estudiantes basados en combinaciones de características individuales. En este caso, los grupos se han dividido por su nivel de rendimiento académico -bajo y alto-. Los individuos dentro del mismo grupo se asemejan entre sí y difieren de los otros grupos en cuanto al uso de las estrategias de lectura y al nivel de lectura alcanzado. Estos enfoques ofrecen información valiosa para caracterizar las prácticas de lectura de distintos tipos de estudiantes, debido a que una tipología desde esta perspectiva puede ilustrar la participación de los estudiantes en prácticas efectivas de lectura para enfocar las intervenciones educativas, como se muestra en las figuras 1 y 2, correspondientes a los estudiantes de EM.

En las figuras 1 y 2 puede observarse que los estudiantes del grupo 2 de bajo rendimiento y los de los grupos 1 y 2 de alto rendimiento académico presentan un mayor nivel de lectura al emplear más estrategias, a diferencia de los estudiantes del grupo 3 de alto rendimiento, que alcanzan un buen nivel de lectura sin necesidad de emplear diversas estrategias. Estos resultados implican, de manera más clara para los estudiantes de bajo rendimiento, que un bajo empleo de estrategias de lectura caracteriza a un grupo con menor nivel de comprensión lectora, y que el empleo de diversas estrategias de lectura caracteriza a estudiantes con mejores niveles de lectura en EM.

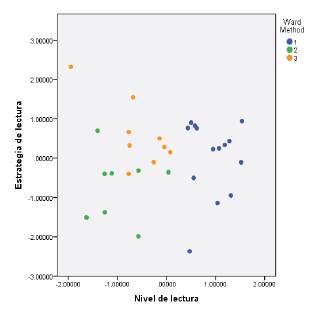

En cuanto a los perfiles de estudiantes universitarios respecto del uso de las estrategias de lectura y los niveles de lectura, se presentan los siguientes resultados.

En las figuras 3 y 4 puede observarse que los grupos 1 y 3 del nivel de rendimiento bajo y 1 y 2 del rendimiento académico alto se caracterizan por un mayor uso de estrategias de lectura y un alto nivel de lectura. En la figura 3 se puede observar que los estudiantes del grupo 2 de bajo rendimiento académico no presentan un uso diversificado de estrategias de lectura, ni un alto nivel de lectura. Ello implica la importante relación del uso de estrategias para los dos niveles de lectura en la universidad, aunque se posea un alto rendimiento académico. Los niveles de lectura son mayores en la EM que en la EU, aunque existen diferencias entre la variedad y dificultad de los tipos textuales que se presentan en la universidad y, por ende, la complejidad de las estrategias empleadas. Una caracterización más enriquecida de las prácticas de estos grupos se presenta en la siguiente sección.

Estrategias de lectura y rendimiento académico

Con respecto a la relación entre estrategias de lectura y logro académico, es posible señalar, con un margen de error del 1 %, que existe correlación estadísticamente significativa, directa y positiva entre el rendimiento académico y las estrategias de lectura que utilizan los estudiantes de EM. Sin embargo, esto no ocurre para los estudiantes de EU considerados en esta muestra.

Discusión

En este estudio descriptivo correlacional, desarrollado con una muestra intencionada de estudiantes de EM y de EU, se han caracterizado las estrategias de lectura que, según la experiencia de los participantes, se propician de modo preferente en las situaciones didácticas en las que participan. Si bien los resultados ameritan un análisis con cautela, toda vez que la muestra no se ajusta a la normalidad, no dejan de ser un aporte en la medida que son una aproximación al aula que valoriza la perspectiva de estudiantes protagonistas de la transición desde la EM a la universidad.

En este estudio, se ha hallado evidencia empírica de diferencias estadísticamente significativas en cinco de las nueve estrategias de lectura indagadas en esta muestra de estudiantes de EM y EU, con una mayor tendencia a su práctica en la EM. En consecuencia, se acepta parcialmente la hipótesis de trabajo y se rechaza la hipótesis nula con una probabilidad de 5% de error, para las siguientes estrategias -cuatro de ellas de nivel local-:

Lectura literal -comprensión de contenidos textuales y ejes temáticos del texto-.

Lectura inferencial -deducir a partir de la información de las relaciones entre los contenidos del texto-.

Lectura crítica -toma de posición frente a los puntos de vista planteados por el autor-.

Lectura en voz alta frente al grupo.

Lectura silenciosa.

Paralelamente, en esta muestra no se halla evidencia empírica de diferencias significativas asociadas al nivel educativo en la práctica de las siguientes estrategias de lectura -en su mayoría de nivel global-:

Exploración paratextual -se explora el texto, el título y los subtítulos para obtener una primera visión del texto-.

Lectura intertextual -encontrar relaciones con otros textos-.

Lectura en voz alta del profesor.

Buscar, consultar y organizar información obtenida a través de medios electrónicos - internet, redes, base de datos-.

Por lo tanto, para estas estrategias se rechaza la hipótesis de trabajo y se acepta la hipótesis de nulidad con un nivel de confianza del 95 %, puesto que estas prácticas han sido experienciadas en situaciones didácticas, en igual medida, tanto por los estudiantes de EM como de EU que participaron en este estudio.

La notoria efectividad del uso de estrategias de lectura en los resultados de aprendizaje se observa en mayor medida en los estudiantes de EM de bajo rendimiento, dado que, como señalan Chevalier et al. (2017), el empleo de estrategias de lectura se condice con mejores resultados académicos, aunque esta diferencia no sea en un alto porcentaje. Asimismo, los resultados de Gavora et al. (2020) sugieren que los enfoques estratégicos de lectura más sofisticados -como los analíticos o metacognitivos- se asocian significativamente con el éxito del rendimiento académico, aunque su asociación sea baja. Las mayores frecuencias de uso de las estrategias literales de lectura en este mismo grupo implican el planteamiento de actividades en las que el rol de lectura es el de fuente de información y, en menor medida, de estrategias intertextuales cuyas prácticas son más demandadas en la universidad al trabajar con textos múltiples (Britt et al., 2018; Song et al., 2020).

Por otra parte, en cuanto a los resultados de la correlación del uso de estrategias de lectura en voz alta y silenciosa, especialmente en la EM, es necesario ser cauteloso respecto de los beneficios de estas prácticas. Reed et al. (2014), al comparar los efectos de la lectura en voz alta y en silencio en la comprensión lectora y en el aprendizaje en dos grupos de estudiantes de EM, encuentran que no existen diferencias significativas. Dichos autores explican que estos resultados están relacionados con la implementación de instrucciones aclaradoras de apoyo en la lectura silenciosa y con el monitoreo de los procesos de comprensión de los estudiantes mediante preguntas, la provisión de respuestas basadas en los textos y la revisión de contenidos cuando era necesario. En ese contexto, la lectura en voz alta no agregaba ningún efecto diferenciador al método silencioso. En el presente estudio no se logró precisar si en los resultados de las prácticas de lectura en voz alta se incorporan estrategias metacognitivas que las enriquezcan e incidan en el rendimiento académico. Esto implica la necesidad de profundizar en dicha estrategia en la EM.

Esta investigación ha podido establecer perfiles diferenciados entre estudiantes con alto y bajo rendimiento en los dos niveles educativos. Para el caso de los estudiantes de bajo rendimiento, en ambos casos se aprecia la incidencia del uso de estrategias de lectura en el logro de mayores niveles de lectura, especialmente en la EM.

De manera similar a lo encontrado en el estudio de Chevalier et al. (2017), el uso de una mayor variedad de estrategias contribuye al desempeño académico y, especialmente, es significativo en el caso de los estudiantes con dificultades lectoras o de bajo rendimiento, como en este estudio.

Además, es necesario tomar con cautela los resultados de logro de niveles más altos de lectura en los estudiantes de EM en comparación con los de EU, dado que pueden estar en consonancia con lo propuesto en la investigación de Feller et al. (2020). En su estudio, se propusieron abordar los desafíos de lectura que enfrentan los estudiantes al ingresar a la universidad y si estos se relacionan con los diferentes tipos de tareas de lectura, la generación de inferencias y su desempeño en las tareas de alfabetización. Encontraron que las actividades de alfabetización varían según las disciplinas que se enseñan en los cursos universitarios y que algunas actividades requieren que los estudiantes demuestren una comprensión cabal de los textos asignados, lo que demanda, principalmente, la generación de inferencias puente. Por su parte, las tareas que involucran la resolución de problemas que trascienden la comprensión de uno o varios textos requieren, en mayor medida, la realización de inferencias elaborativas. No obstante, los investigadores instan a relativizar los resultados e interpretarlos como una sugerencia de la importancia que para los procesos de lectura implican las tareas demandadas y las metas de lectura, aspectos que definen y complejizan la lectura en la EU (Britt et al., 2018).

Conclusiones

Se ha podido constatar que el empleo de estrategias de lectura se correlaciona directa y significativamente con el rendimiento académico, específicamente en la EM. Por lo tanto, estas son factores que anticipan las probabilidades de éxito académico -especialmente para estudiantes de bajo rendimiento-, en una situación didáctica diseñada desde las concepciones que el docente tiene respecto de cómo se debe leer en su asignatura o, dicho de otro modo, de cómo facilita la lectura a sus estudiantes, lo que puede o no traducirse en una práctica virtuosa.

Es necesario profundizar en la existencia de perfiles diferenciados en la generación de situaciones didácticas entre ambos niveles educativos, toda vez que puede ser un factor de riesgo en la transición educativa desde la EM a la EU, ya que los estudiantes se ven enfrentados a escenarios de aprendizaje diferenciados, a tal punto que pareciera que las estrategias de lectura aprendidas en la EM requieren de especialización, pues implican procesos y tareas de lectura más complejos en la EU. El éxito en la transición demanda que los estudiantes emprendan lecturas desafiantes, establezcan metas y trabajen cuidadosamente para monitorearlas y lograrlas. Junto con el empleo y la diversificación de las estrategias de lectura, como señalan Afflerbach et al. (2013), se requiere de estudiantes que se comprometan con una mayor variedad de textos, que perseveren y que aprendan a cuestionar los textos y a los autores y a situar su propia experiencia y conocimiento en relación con lo que leen.

Esta problemática amerita futuras investigaciones con muestras más amplias y metodologías mixtas, ya que interpela la responsabilidad social de las instituciones de EM y EU de articular los aprendizajes entre ambos niveles al trabajar en colaboración, con el fin de favorecer la generación de situaciones didácticas que valoricen las experiencias previas y promuevan la continuidad en el aprendizaje y el progreso académico en diversidad.