Introducción

Luego de la crisis de 1973, el mundo urbano del norte global inició un proceso de transformación, cuyo impacto se expresó en los modos de vida, las formas de recreación y la producción cultural (Zukin, 1982; Rosler, 2017). El mercado inmobiliario y los gobiernos locales observaron con interés y expectativa estos procesos de valorización, revitalización y transformación de las ciudades. Harvey (1990) argumentó que estos cambios respondían a la reestructuración del régimen de acumulación posfordista, cuyo eje no estaba en la industrialización, sino en la urbanización. Por su parte, la reconfiguración de las ciudades se desarrollaba a partir de una especulación financiero-inmobiliaria que generaba rentabilidades extraordinarias con inversiones iniciales reducidas.

La revalorización del suelo urbano promovió el proceso de gentrificación (Smith, 2012), cuyo mecanismo fundamental era la acumulación por desposesión (Harvey, 2004). Un conjunto de interpretaciones posteriores amplió esa razón económica a sus efectos sobre los procesos culturales y políticos (Peck, 2015). Hacia la primera década del siglo XXI, los modos de construcción de las nuevas urbanizaciones fueron pensados bajo la amplia designación de la ciudad (Hackworth, 2007) y el urbanismo neoliberales (Theodore, Peck y Brenner, 2009). Además, ambos conceptos han sido objeto de revisiones importantes (Pinson, 2020).

Mientras se ejecutaron estos procesos de privatización y neoliberalización urbanos, la atención de los analistas se enfocó en el espacio público. Uno de los planteamientos señaló que el espacio público estaba herido de muerte (Sennet, 1977; Sorkin, 1992) y el otro sostuvo que toda la vitalidad urbana residía en el espacio público (Borja y Muxi, 2003). Se trató de dos hipótesis, una terminal y otra optimista, que mostraron la centralidad que adquirieron los espacios públicos para pensar la ciudad contemporánea (Di Masso, Berrotea y Vidal, 2017).

Con el comienzo del siglo XXI, algunas ciudades latinoamericanas mostraron tendencias privatizadoras y la construcción de barrios cerrados generó una nueva fragmentación espacial (Janoschka, 2002). Asimismo, se analizaron las tendencias de cierre y restricción en los espacios públicos (Low, 2000). Por ejemplo en Buenos Aires el proyecto de Puerto Madero, definido como un gran proyecto urbano, reconfiguré una parte de la ciudad bajo una gestión corporativa (Jajamovich, 2020). Si bien sus perfiles generales evidenciaron una modernización urbana de matriz privatizadora, también emergieron algunos espacios públicos y lugares de mezcla social a la sombra de sus torres (Elguezabal, 2018). En Rosario, la otra gran ciudad puerto argentina, la formación de una nueva noción de espacio público fue impulsada con la construcción del Parque de España en el año 1992 y continuó con los procesos de recuperación de la ribera central. Hacia 2005, emergieron los desarrollos de Puerto Norte que establecieron un nuevo modelo de urbanización con cogestión público-privada y que tuvieron analogías y paralelismos respecto a Puerto Madero (Cuenya, Novais y Vainer, 2012). La literatura sobre grandes proyectos y renovación urbana, en los casos de Buenos Aires y Rosario, cuenta con trabajos relevantes; sin embargo, el espacio público no ha sido foco de tematización más que de modo secundario (Kozak y Feld, 2018).

Hacia finales de los años noventa, en Rosario, el espacio público se convirtió en la palabra clave del planeamiento y las políticas urbanas locales (Municipalidad de Rosario, 1998). En este discurso el espacio público se estableció como la instancia compensatoria frente a los procesos de fragmentación, privatización y segregación urbana. El gobierno local ubicó al espacio público en el lugar de la realización de la ciudadanía, su acoplamiento con los gobiernos locales y el despliegue de prácticas culturales (Municipalidad de Rosario, 2007). A pesar de la relevancia que el espacio público tiene en la gubernamentalidad urbana reciente, ha sido objeto de escasos análisis académicos (Roldán, Pascual y Vera, 2016).

En años recientes, el espacio público de la ribera de Rosario se instaló como uno de los lugares más visitados por la ciudadanía en busca de recreación, ejercitación al aire libre y recuperación de la perspectiva paisajística del río Paraná y sus islas. Sin embargo, el aumento en las visitas de estos espacios públicos ha desincentivado la asistencia a los espacios verdes históricos de la ciudad, que fueron creados a comienzos del siglo XX. A través de las movilidades activas y la Calle Recreativa, un espacio público eventual, el municipio buscó articular algunos espacios públicos históricos y los más nuevos de la ciudad. Aun con lo anterior, la pandemia del COVID-19 estableció una suspensión de esas expectativas de sutura y reestructuró la afluencia a los espacios públicos.

Este artículo analiza la construcción de la noción de espacio público en Rosario a partir del proceso histórico de reconfiguración de la costa. Para ello, se revisan los postulados de las planificaciones urbanas y los proyectos urbanísticos que buscaron transformar la ribera. Además, se analiza cómo este planeamiento urbano vinculado a los espacios públicos se enlazó con una serie de prácticas y circuitos eventuales, cuyo ejemplo más relevante es la Calle Recreativa, para trazar un paisaje ribereño vinculado a la cultura, la recreación y la salud. También, se observa cómo estos usos del espacio público ribereño se vieron afectados por la pandemia del COVID-19. En este marco, se indaga sobre los efectos de la pandemia en la apropiación urbana de la ribera a partir del distanciamiento y las restricciones a la copresencia en los espacios públicos.

Los métodos y materiales utilizados consisten en la lectura crítica del corpus formado por los documentos oficiales acerca de la planificación urbana (Guido, Della Paolera y Farengo, 1935; Montes, 1952; Municipalidad de Rosario, 1969, 1991, 1998, 2007, 2010), las investigaciones de Rigotti (2014) sobre el desenvolvimiento del urbanismo en la primera mitad del siglo XX y las de Galimberti (2015) acerca de la relación ciudad-río en el largo plazo y los resultados de un trabajo de campo desarrollado a partir de observaciones y entrevistas que se concentraron alrededor del despliegue de la Calle Recreativa y en los momentos en que la pandemia reformuló los usos de los espacios públicos. El trabajo de campo incluye la selección de veinte entrevistas semiestructuradas realizadas in situ, diez a usuarios y usuarias de la Calle Recreativa y la selección de otro grupo de diez entrevistas a quienes acudían a espacios públicos de proximidad durante el periodo de pandemia. La muestra fue construida siguiendo los criterios de variación establecidos por la edad, género, residencia, ocupación, nivel educativo, formas y frecuencia de acceso al espacio público (Canales-Cerón, 2006)1. Por último, también fue conformado un corpus con algunos materiales periodísticos relevantes sobre la relación ciudad-espacio público durante la pandemia del COVID-19.

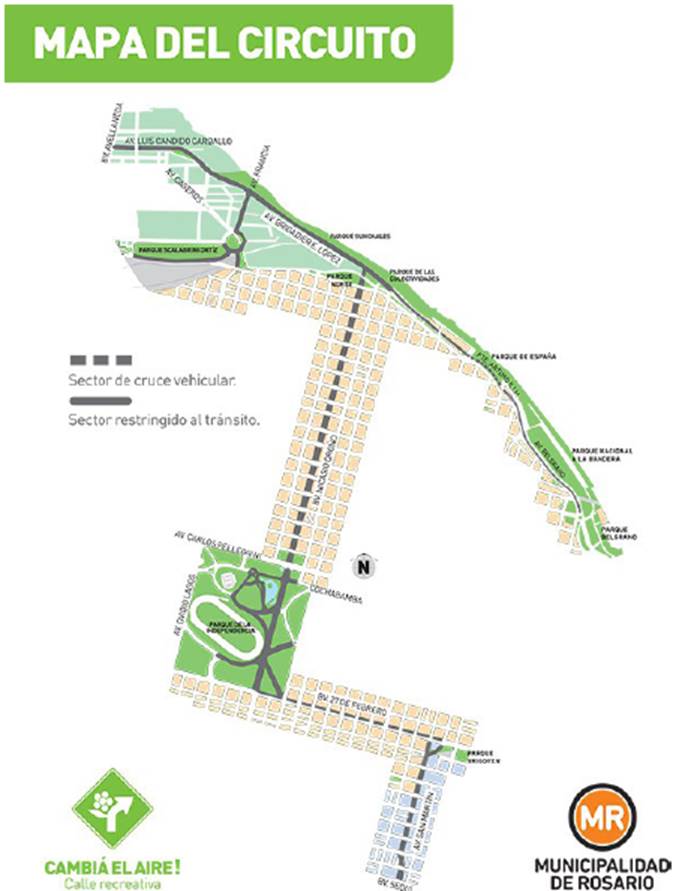

La presentación del artículo se divide en tres partes. La primera reconstruye la trayectoria histórica de los espacios verdes de Rosario, la aparición de una interfaz verde para vincular la urbanización con el río, la emergencia de una noción de espacio público ribereño con el proyecto de Parque España y sus derivaciones diferenciales hacia los convenios público-privados en Puerto Norte. En la segunda parte, se analizan los usos eventuales y saludables del nuevo espacio público a través del circuito de la Calle Recreativa de Rosario que integra a los antiguos espacios verdes (Parque de la Independencia) y los nuevos espacios públicos de la ribera (Parque España, Parque Sunchales y Puerto Norte). La última parte indaga el impacto de la crisis sanitaria del COVID-19 en la frecuentación y las movilidades en relación con los espacios públicos.

A partir de las nociones de Lefebvre (2014) sobre el espacio concebido, percibido y practicado, y las de De Certeau (1999) sobre la producción peatonal de lo urbano, el artículo busca demostrar que la existencia de los espacios públicos urbanos no solo depende del planeamiento (espacio concebido) y las materialidades (espacio percibido), sino también de la ocupación, copresencia y prácticas peatonales desarrolladas en sus entornos (espacios vividos). En este sentido, la primera parte del trabajo se concentra en la noción de espacio concebido, la segunda en una mixtura de espacio percibido-practicado y la última sobre cómo las prácticas del espacio son las que definen al espacio público vivido (Salcedo, 2002).

Urbanismo y planeamiento: del puerto a los espacios públicos

Durante el siglo XX, Rosario fue la ciudad portuaria más relevante del interior de Argentina. Con una amplia costa sobre el caudaloso río Paraná, la ciudad enlazaba el puerto, los ferrocarriles y el hinterland agrícola con el mercado internacional. La historia de los grandes espacios verdes de Rosario comenzó con la inauguración del Parque de la Independencia en la confluencia de dos bulevares en los primeros años del siglo XX. Bajo la inspiración de los espacios verdes europeos y el Parque 3 de Febrero de Buenos Aires, se construyó el primer espacio verde de grandes dimensiones que tenía la misión de expandir la trama urbana, funcionar como un dispositivo higiénico-sanitario e inducir el embellecimiento de la ciudad (Roldán, 2015).

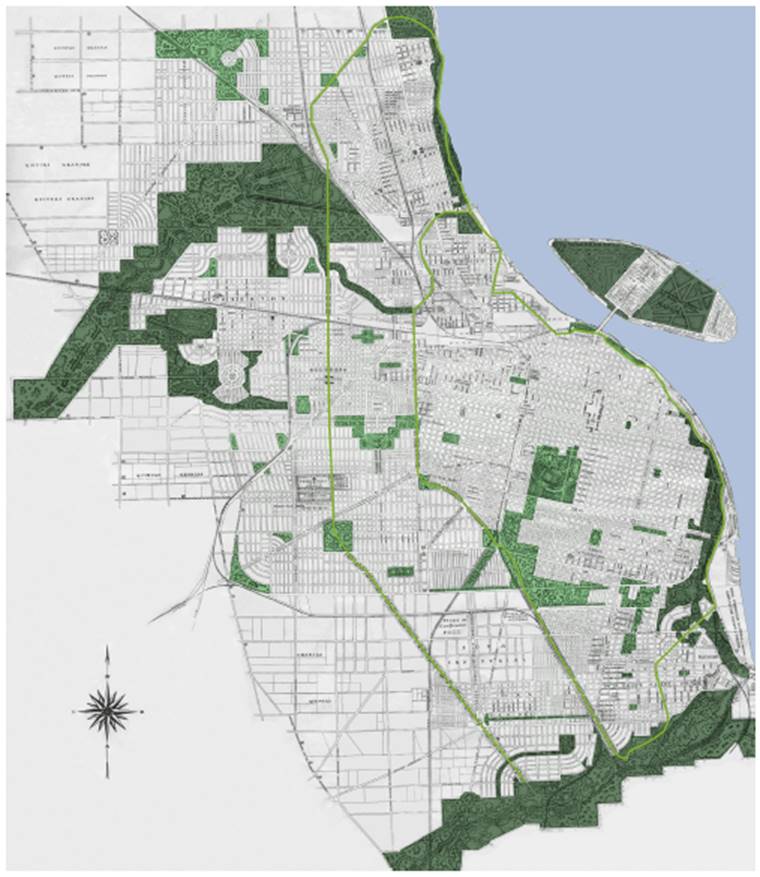

A finales de los años veinte, los análisis sobre el crecimiento de la ciudad y la red de transportes ferroviarios impulsaron el nacimiento del urbanismo (Rigotti, 2014). Rosario tuvo un rol cardinal en la fundación del urbanismo argentino a partir de la factura de un Plan Regulador y de Extensión (Guido, Della Paolera y Farengo, 1935). Dicho plan precisó las funciones higiénicas, paisajísticas, urbanas y recreativas de la ribera y estableció la necesidad de sustituir las instalaciones ferroportuarias por un sistema de avenidas costaneras y espacios verdes. Posteriormente, el Plan Regulador de 1935 propuso la noción de espacios verdes como la forma de integración urbana del frente fluvial (figura 1). Aunque sus planteamientos no fueron materializados, las ideas del Plan de trasladar el puerto hacia el sur y convertir la costa norte y central en un balcón al río persistieron como lemas del planeamiento urbano local (Galimberti, 2015).

De hecho, la historia del despliegue del espacio público ribereño está materialmente basada en el traslado del puerto al sur y conceptualmente marcada por la disputa entre dos interfaces que, a su vez, configuraron dos modelos de ciudad: una portuaria y otra verde. La primera tiene un frente ribereño privatizado por las empresas de logística fluvial, posee una escala que responde al transporte oceánico y permanece clausurada al tránsito peatonal. La segunda cuenta con un frente ribereño verde, con importantes espacios públicos, una escala peatonal y una relación abierta con la urbanización.

Durante la segunda mitad del siglo XX y con la nacionalización de los ferrocarriles, se ejecutaron algunos proyectos, como el Parque Urquiza (1951) y el Parque Nacional a la Bandera (1957), que promovieron el despliegue de un espacio verde-cívico y abierto sobre la ribera del río Paraná (Montes, 1952). Sin embargo, estos ensayos guardaron cierta distancia respecto al río. En estos y los proyectos subsiguientes (Municipalidad de Rosario, 1969) los parques fueron conceptualizados bajo la designación de espacios libres, áreas recreativas y conjuntos monumentales. La noción de espacio público apareció en el proyecto del Parque de España en 1979, aún en competencia con las ideas de espacio verde y espacios libres (Roldán y Godoy, 2017). Durante los años ochenta, el espacio público tuvo un papel modesto en las fórmulas urbanísticas y la ciudadanía reconoció a estos lugares simplemente como "parques" y "plazas". En 1992, la varias veces postergada inauguración del Parque de España concretó el concepto de espacio público y la ciudad se extendió bajo una forma novedosa sobre el río (Robles, 2014). El Parque de España está formado por un colegio privado, un centro cultural con túneles para exposiciones y un anfiteatro, y una terraza pública (figura 2). La obra fue diseñada por Oriol Bohigas, recibió el financiamiento clave del Estado español y sostuvo el carácter público de sus actividades culturales (Jajamovich, 2012).

Fuente: Sangianense (2018).

Figura 2 Paseo de la costanera del río Paraná, Rosario, Argentina. Explanada del Parque España

El desenvolvimiento material y simbólico de la noción de un balcón al río comenzó con el Parque España y se extendió a los galpones del Centro de Expresiones Contemporáneas (1995) y el Centro de la Juventud (1998), que son un conjunto de espacios públicos polifuncionales y equipados para actividades culturales (figura 2). La ciudadanía, en especial los jóvenes, participó en los eventos culturales, artísticos y recreativos de manera activa. Durante los años noventa y los primeros años de los dos mil, los espacios públicos ribereños quedaron vinculados a las prácticas culturales y las artes urbanas (Godoy, 2021). Hacia 2004, esta lógica cultural de producción del espacio público ribereño sufrió una metamorfosis importante: la recualificación de la zona portuaria se concentró en el área ubicada al norte del Parque de España. Entre 2003 y 2006, se diseñó la rehabilitación de viejos muelles y galpones, de los cuales pocos fueron utilizados como centros culturales y los más relevantes se destinaron a emprendimientos gastronómicos. La inauguración del Museo de Arte Contemporáneo de Rosario (Macro), en la antigua estructura de un elevador de granos, se llevó a cabo a finales de 2005 y puso fin a la lógica de formación del espacio público iniciada en 1992 en el Parque de España.

Tras la apertura del Macro, la recualificación de la ribera comenzó a gestionarse a través de convenios público-privados y se concentró en el área conocida como Puerto Norte (Feld, 2021). La fase más reciente de la urbanización de la ribera muestra la alianza estratégica entre el planeamiento público y la inversión privada. Allí, los remanentes de las infraestructuras ferroportuarias han sido recuperados para la construcción de un interfaz de espacios públicos y emprendimientos inmobiliarios de alta gama que, en conjunto, conforman los nuevos dispositivos de expansión de la urbanización sobre la ribera. Puerto Norte (figura 3), el conjunto insignia y la nueva postal de la ciudad de cara al río, es un emplazamiento conectado con el tejido urbano por las grandes avenidas y las ramblas que atraviesan el espacio público (Roldán y Godoy, 2020).

En este proceso, la renovación de la costa central exhibe dos fases delimitadas y dos direcciones definidas. Desde el punto de vista espacial y temporal, el Parque de España cumple un rol clave como el proyecto impulsor de la formación del espacio público ribereño poli-funcional y basado en equipamientos culturales. Hacia el norte del Parque de España y con el correr del siglo XXI, los perfiles menos públicos y más privados delimitan la escena de la nueva ciudad que confluye en Puerto Norte (figura 3). Esta doble configuración también afectó las formas y usos de los espacios públicos que se hibridaron con espacios privados y comenzaron a funcionar, a su vez, como espacios públicos eventuales.

A continuación, analizamos una de las modalidades de uso del nuevo espacio público eventual que permitió suturar, a través de una animación peatonal, las nociones de vida saludable y movilidades activas, anudó a los nuevos espacios públicos con los viejos espacios verdes: el Parque de la Independencia y la cadena de espacios públicos de la ribera desde el Parque a la Bandera a Puerto Norte. Estas nuevas formas sustentables, activas y eventuales de uso y producción de los espacios públicos constituyeron uno de los puntos más relevantes de su animación en la última década y un logrado ensayo de articulación a través de las prácticas de sus distintos fragmentos.

La Calle Recreativa: el espacio público y las movilidades activas

En las últimas tres décadas, la construcción de los espacios públicos de la costa central de la ciudad generó una constante y nutrida afluencia. Al mismo tiempo, la animación del Parque de la Independencia experimentó un declive relativo. Además, el nuevo espacio público de Puerto Norte no terminó de alcanzar el nivel de visitas de los espacios aledaños, como los parques Sunchales y de las Colectividades. Sin embargo, con el objetivo de reconectar y prestar animación a estos segmentos del espacio público urbano, los domingos por la mañana, entre las 8:00 y las 12:30, se desarrolló un circuito peatonal-saludable: la Calle Recreativa. A continuación, analizaremos sus orígenes ligados a las prácticas de ejercitación de un segmento de la ciudadanía.

Las actividades del running como forma de recreación, conservación de la salud físico-psíquica y preparación para competencias comenzaron a crecer en Argentina en las últimas décadas (Gil, 2021). En líneas generales, estas prácticas tuvieron como escenarios predilectos los espacios verdes de las ciudades, donde la actividad física no era interrumpida por el tráfico automotor y podía desarrollarse en un entorno paisajísticamente agradable y atmosféricamente saludable. Entre 2000 y 2010 los lugares preferidos para la ejercitación regular al aire libre fueron la línea de espacios públicos de la costa, desde el Parque a la Bandera hasta el Parque Sunchales pasando por el Parque España; el circuito semipermanente de ejercicios, deporte y recreación en el Parque Urquiza; el Parque de la Independencia; y el Bulevar Oroño. Este fenómeno quedó plasmado en la normativa municipal que estableció un registro de Grupos de Entrenamiento Físico Recreativo en Espacios Públicos y argumentó que debido a su rápido crecimiento "entre el Parque Urquiza y los Silos Davis existen más de diez grupos de corredores organizados" (Municipalidad de Rosario, 2014, p. 1). Además de los equipos de corredores, había una gran cantidad de personas que se dedicaban a estos ejercicios sin contar con un encuadramiento específico ni con expectativas de competencia. La Calle Recreativa se formó para encauzar esta actividad y fomentar las prácticas deportivas de bajo impacto e intensidad entre la ciudadanía.

En términos de sus promotores y organizadores, la Calle Recreativa consiste en "un circuito recreativo, libre de automóviles y motocicletas. Una alternativa masiva de convivencia permanente, encuentro, esparcimiento, vida saludable y actividad física para todos los ciudadanos" (Municipalidad de Rosario, 2012). Además, esta iniciativa se articuló con los usos previos de los espacios públicos y, especialmente, del Bulevar Oroño. A partir de su inauguración extraoficial hasta su oficialización, entre el 10 de octubre de 2010 y el 9 de abril de 2012, la Calle Recreativa había conseguido movilizar a alrededor de 1 400 000 usuarios en un total de 68 jornadas. Este éxito responde a su ajustado encuadre con los esquemas y usos previos del espacio público y su carácter experimental quedó marcado por el retraso de su regulación. Solo una vez verificada la amplia aceptación social de la Calle Recreativa, como una alternativa al transporte motorizado, una vía saludable y un espacio para las movilidades activas, se estableció la ordenanza que la regulaba.

Según los datos de la Red de Ciclovías Recreativas de las Américas el circuito rosarino se extiende a lo largo de 30 km, semanalmente reúne a 43 mil personas, de las cuales el 34 % utiliza bicicletas, el 50 % son peatones y el 15 % patinadores. Allí, se practican diferentes actividades determinadas por los espacios de descanso y lúdico-deportivos, puntos de salud y bienestar, y una Bici-Escuela. Asimismo, se desarrollan clases de ritmos, se alquilan bicicletas y tándems, se comercializan jugos naturales, se desarrollan actividades culturales y se organizan espectáculos infantiles.

La Calle Recreativa participa del replanteamiento y reducción global de las movilidades motorizadas que suponen emisiones de carbono, y ha sido fomentada por la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 de la ONU. La nueva línea de diseño y planeamiento urbano sostenible privilegia las movilidades activas y el uso de energías renovables. Las movilidades activas tienden a disminuir los ritmos y las velocidades de los desplazamientos, produciendo zonas tranquilas y saludables. Este tipo de experiencias promueve una nueva relación de cuidado del ambiente y el espacio público urbano y la preservación de la salud física y psíquica de los ciudadanos mediante el ejercicio, la descompresión de los flujos y las actividades al aire libre. En consecuencia, la vía recreativa es un espacio público eventual eco friendly y una active zone de la ciudad en las mañanas de domingo.

En otras experiencias de calles recreativas (Bogotá, Medellín, Guadalajara y San Francisco) el problema ambiental ocupó un lugar destacado en su lanzamiento y luego se inscribió en la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. Si bien en Rosario estos argumentos estuvieron presentes, la justificación se enfocó principalmente en el mejoramiento de la calidad de la circulación, la prevención de los problemas de salud del sedentarismo y la promoción de un estilo de vida saludable y en movimiento (Municipalidad de Rosario, 2012).

La Calle Recreativa articula un conjunto de espacios públicos: el Parque de la Independencia, el Bulevar Oroño y la Ribera Central. Al aproximarse a la costa, las construcciones de mediana altura son relevadas por una línea de edificios de gran porte, donde el espacio establece una relación de monumentalidad que espeja la ciudad y la naturaleza. Sobre una de las márgenes del Paraná, se levantan grandes edificios con viviendas de alto nivel, oficinas corporativas y espacios públicos; en la otra y en contraste, aparece el ancho Paraná y sus islas como una postal bucólica. La Calle Recreativa de Rosario ejemplifica la producción del espacio público practicado. Allí el espacio público y su animación sostienen y refuerzan la nueva imagen de la ciudad que se monta sobre los sectores urbanos más renovados y sus atractivos naturales. Además, la recualificación de la ribera funciona como una seductora escenografía urbana y el Paraná aporta un atractivo e imponente paisaje (figura 4).

La orientación de las movilidades de la Calle Recreativa confirma las imágenes del poder social y urbano. Al estar atravesado por un flujo de movilidades protagonizado por clases medias, el circuito configura un juego de espejos entre las zonas patrimonializadas y las renovadas. Las imágenes del Parque de la Independencia y las mansiones del Bulevar Oroño, construidas por las elites entre fines del siglo XIX y comienzos del XX, dejan paso a los edificios de alto nivel emplazados a orillas del Paraná a comienzos del siglo XXI. Los espacios verdes inspirados en el paisajismo francés de fines del siglo XIX son completados por las cadenas de espacios públicos desarrolladas en correlación con el urbanismo arquitectónico de los años noventa y sus derivaciones. El Museo de Bellas Artes de finales de los años treinta, ubicado en el Parque de la Independencia, se refleja en los Silos Davis que componen el edificio del Macro, inaugurado en 2005 a orillas del río (figura 4). El Bulevar Oroño articula las imágenes de dos ciudades: la de las edificaciones residenciales de la Rosario terminal ferroportuaria de la Argentina agroexportadora de finales del siglo XIX y comienzos del XX, y las residencias de la Rosario de servicios, foco de la inversión financiera y el desarrollo inmobiliario de la Argentina extractivista (Svampa y Viale, 2014).

A partir de las observaciones y entrevistas desarrolladas entre 2016 y 20182, puede afirmarse que los usuarios y usuarias de la Calle Recreativa abarcan desde la primera infancia hasta los adultos mayores. Esta composición etaria declina a la Calle Recreativa como un "Paseo familiar de Domingo". La mayor intensidad del trabajo corporal de la movilidad recae sobre los adolescentes y adultos jóvenes, y el recorrido se hace en función de las necesidades y posibilidades de quienes lo frecuentan. Tanto los niños como los adultos mayores tienden a ubicarse en las veredas para quedar fuera del alcance de las bicicletas, patines y patinetas que suelen alcanzar mayor velocidad y representar riesgo de colisión. Desde el punto de vista social, las capas medias son mayoría indiscutida. La Calle Recreativa reproduce ciertas jerarquías socioespaciales a través de su recorrido. Es apreciable cómo la figuración social de sus concurrentes se incrementa al acercarse a las zonas más renovadas de la ribera norte y tiende a ser menos notable en las inmediaciones del Parque de la Independencia. Estos indicios de distinción pueden leerse en las vestimentas e implementos deportivos identificados con marcas importantes que son llevados hasta el circuito y funcionan como signos de mayor poder adquisitivo. Asimismo, la mayoría de los entrevistados y entrevistadas en esta zona declararon ser profesionales, mientras que la mayoría de los entrevistados y entrevistadas en el Parque de la Independencia manifestó trabajar en relación de dependencia o por cuenta propia en comercios pequeños. Desde el punto de vista del género, las relaciones heteronormadas son las más frecuentes (grupos familiares y parejas hombre-mujer); sin embargo, la zona de la ribera suele ser frecuentada por parejas diversas y grupos familiares de composición alternativa (figura 5).

El recorrido cuenta con una variedad de puntos en los que se desarrollan actividades específicas: escuela de ciclismo para niños y adultos, taller de ritmos, zona de meditación y yoga, espacio de masajes, zonas para comprobar la presión arterial y ritmo cardíaco, escuela de tenis para niños, taller de ajedrez y pequeños parques de calistenia que, si bien no cuentan con instructores, pueden ser utilizados por los usuarios de la Calle.

La animación y el éxito de la Calle Recreativa hallaron un límite súbito y no planificado con la interrupción de las movilidades urbanas durante 2020 con la pandemia del COVID-19. En el apartado siguiente analizamos los efectos que esta suspensión de las movilidades generó sobre la animación de los espacios públicos y, en particular, cómo afectó el proyecto de articulación de los espacios verdes históricos y los nuevos espacios públicos (figura 5).

El espacio público en suspenso: reconfiguraciones en pandemia

La pandemia tuvo un impacto duradero en los espacios públicos urbanos, convirtiéndolos temporalmente en lugares de circulación y desplazamiento continuo, dejando en segundo plano la permanencia y la ocupación. Bajo la noción de crisis sanitaria, la pandemia se desplegó a escala global; no obstante, las maneras de afrontar sus efectos han ofrecido importantes expresiones, variaciones y modulaciones locales. El SARS-COV-2 apareció ligado con las movilidades, los espacios y los territorios (Cresswell, 2021). Por tanto, las autoridades desarrollaron una batería de medidas que, con intensidades y gradaciones diferentes, establecieron restricciones para la copresencia en el espacio público y privado y promovieron el distanciamiento regulado y el resguardo al interior de la vivienda u otros espacios de aislamiento.

A partir de la detención del movimiento y el repliegue de los cuerpos en el espacio privado se estableció una situación extraordinaria para todas las variantes del espacio público urbano. En este marco, la pandemia constituyó una oportunidad para reflexionar acerca del sentido del espacio público y especificar sus cualidades: la interrupción y la ralentización de las movilidades, el aislamiento y el distanciamiento social evidenciaron que el espacio público no es solo un concepto, una materialidad y una forma urbana. Las condiciones impuestas por la pandemia hicieron visible que el espacio público Si depende de su ocupación, apropiación y usos. Así, el espacio público tiene una relación privilegiada con las prácticas que se desenvuelven en su interior y configuran sus sentidos sociales y simbólicos (De Certeau, 1999; Salcedo, 2022).

Durante los primeros meses de 2020, con el aislamiento y el distanciamiento social obligatorios, el espacio público como lugar practicado, de encuentro y aglomeración quedó vacío. La ocupación corporal y la experiencia intersubjetiva que forman el espacio público fueron suspendidas, pero la pandemia, a su vez, aumentó las movilidades activas. Al levantarse las medidas más restrictivas, se permitió la actividad física al aire libre; sin embargo, el acceso al exterior quedó resentido debido al uso de las mascarillas y al temor de la población al contagio.

La pandemia reescribió las relaciones, las prácticas y los usos en los espacios públicos de Rosario (Infobae, 2020). En especial, puede apreciarse una mayor frecuentación y uso de los espacios verdes históricos, como el Parque de la Independencia, que se produjo al restablecerse las condiciones para el regreso a las calles. La nueva cadena de espacios públicos frente al río, el mayor foco de actividades y concurrencia, resultó, por un tiempo, un lugar menos propicio. Esa desafectación obedeció a que se trata de un espacio con un diseño extendido, pero cuyo recorrido sobre la ciudad no supera los cien metros en sus tramos más amplios. Esta disposición material sumada a la habitual gran afluencia de personas dificultó mantener las densidades controladas y, por lo tanto, incentivaba la percepción de un mayor riesgo de contagio en la frecuentación del área. El gobierno local demarcó sobre el suelo círculos de respeto para establecer la distancia prudencial y necesaria entre los grupos humanos que se congregaron en los espacios públicos ribereños (Mó, 2020). Así, las medidas sanitarias se convirtieron en un factor de la reorganización del espacio público y, de manera indirecta, desalentaron su ocupación masiva.

La idea de la copresencia en el espacio público fue restablecida a la luz de las distancias simbólicas de respeto y cuidado. El adentro y el afuera quedaron enmarcados en un entorno íntimo, regido por la convivencia en el hogar de aislamiento o la confianza que pudiera establecerse a partir de diversos indicadores de seguridad sanitaria. Estas restricciones a la proximidad no solo afectaron las relaciones interpersonales, sino que también se extendieron a las prácticas en los espacios públicos y privados que se frecuentan y habitan.

Las distintas zonas del Parque de la Independencia, al que el municipio en los últimos años ha intentado recuperar (Municipalidad de Rosario, 2018), comenzaron a poblarse de una creciente animación cotidiana, que antes era poco habitual o se restringía a determinadas zonas, días y horarios. En las diez entrevistas seleccionadas para los usos del espacio público en la pandemia, se detectó consenso en la idea de que la zona del río tiene una mayor densidad de concurrentes y menos espacios y, en cambio, el Parque Independencia aparece más amplio, con muchos espacios y menos concurrido. Esas características lo convierten en un espacio menos denso y por lo tanto más seguro en el contexto de la pandemia. Además, aseguran que debido a las dificultades que plantea la movilidad cotidiana, por el temor que despierta el transporte público y las restricciones a la movilidad, la proximidad del Parque de la Independencia en relación con sus hogares lo convierte en un espacio propicio para la recreación. En algunas palabras de quienes actualmente frecuentan este parque hay una suerte de reencuentro.

"Hace mucho que no venía tan seguido a este parque. Cuando era chiquita venía seguido... pero cuando fui creciendo todos iban al río, al Parque España, los edificios nuevos y no vine más. Ahora la pandemia me obligó a volver. Me queda cerca y también me gusta como está ahora. La seguridad siempre fue un problema en este parque. Pero ahora la inseguridad está en toda la ciudad [...]. Acá se puede venir, ya no solo los domingos a la mañana, con la Calle Recreativa". (Mercedes, entrevista personal, 22 de noviembre de 2021)

Hasta cierto punto, las correlaciones de proximidad y distancia urbanas han sido reelaboradas por un fenómeno que ha incrementado las movilidades activas y, a su vez, reducido los desplazamientos. Aunque, como puede observarse, también favoreció el reconocimiento y el reencuentro con el espacio de cercanía (La Capital, 2020). Muchos usuarios y usuarias no habituales del Parque de la Independencia re-escribieron sus "enunciados peatonales" (De Certeau, 1999) en este espacio verde tradicional y le confirieron una animación y un uso más intensos. Ese nuevo patrón de uso del Parque de la Independencia se amplía en los sectores populares, habituales visitantes del espacio, hacia los sectores medios, menos numerosos a excepción de los momentos en que funciona la Calle Recreativa.

En los momentos más álgidos de la pandemia, el municipio canceló la Calle Recreativa durante varios meses, de marzo a diciembre de 2020 y de mayo a septiembre de 2021 (Rosario3, 2021). A partir de estas medidas, se estableció una gramática de visita menos eventual y se generalizó la afluencia de diversos grupos sociales al Parque de la Independencia. Sin embargo, estos procesos fueron rápidamente compensados cuando la tasa de contagios permitió relanzar las actividades físicas y recreativas al aire libre y la Calle Recreativa fue reabierta (La Capital, 2021).

Tras superar los momentos más complejos de la pandemia, los procesos de redistribución de los cuerpos en los espacios públicos de Rosario mostraron una tendencia hacia la proximidad en la frecuentación entre el espacio público y la vivienda y a la desconcentración de las densidades. Un modo de articular el uso de los espacios públicos que comienza a evidenciar cómo la renovación de estos espacios depende no solo del planeamiento, sino también de su animación y cambio de reglas de su frecuentación. La crisis sanitaria, además de sus aspectos negativos, incentivó la reconexión de los habitantes de una ciudad con sus espacios públicos de proximidad y las movilidades activas (Zunino et al., 2020).

Estos procesos de recuperación de los espacios públicos de proximidad y la revalorización del Parque de la Independencia fueron experimentados con notable intensidad en los últimos días del mes de abril y los primeros de mayo de 2022. Por ejemplo, el Parque de la Independencia fue escenario de los Juegos Sudamericanos de la Juventud. Si bien el evento puede constituir material para otro estudio, resulta importante subrayar este acontecimiento deportivo como un momento de recuperación de los espacios públicos del Parque de la Independencia, con un interés y una concurrencia extraordinarios (Mó, 2022).

Conclusiones

Este artículo reseña y analiza el desarrollo de los espacios verdes y públicos de Rosario, condicionados por el devenir de una ciudad ferroportuaria con una interfaz ribereña ciudad-puerto-río que, en las últimas décadas, se transformó en una ciudad de servicios con una interfaz ciudad-espacio público-río. En primer término, se detiene en los procesos de producción de los primeros espacios verdes, cuyo fruto más relevante es el Parque de la Independencia. A continuación, brevemente reseña los procesos de sustitución de las nociones del espacio verde por las de un espacio público poli-funcional suturado, a través de su relación con la cultura. La deriva de los espacios verdes a los espacios públicos tuvo como epicentro la zona ribereña de Rosario, desafectada de sus usos ferroportuarios y rehabilitada bajo la forma de espacios públicos, centros culturales, museos, emprendimientos gastronómicos y desarrollos inmobiliarios de alta gama. Estas producciones de un nuevo espacio público generaron una desconexión relativa entre estos nuevos desarrollos ribereños y los espacios verdes históricos, como el Parque de la Independencia.

La Calle Recreativa fue un ensayo, por cierto, bastante exitoso, de suturar de modo eventual y a través de las prácticas corporales los dos tipos de espacios públicos de la ciudad. La puesta en marcha de la Calle Recreativa une dos espacios-tiempos de desarrollo urbano de Rosario, marcados por el Bulevar Oroño y el Parque de la Independencia, y la Avenida de la Costa, las ramblas y la cadena de espacios públicos de la ribera central. Asimismo, compone una convergencia entre los usos sociales del espacio recreativo y de entrenamiento físico y el reconocimiento y potenciación oficial del municipio respecto a esos usos. La Calle Recreativa fue severamente afectada por la pandemia, del mismo modo que lo fueron las movilidades y los usos de los espacios públicos. En este marco, las restricciones decretadas a partir de la pandemia resultaron relevantes para aproximarnos a la definición, a través del análisis de una situación excepcional, del sentido cotidiano del espacio público como lugar practicado. El SARS-COV-2 se enlazó a una plataforma compuesta por los cuerpos, las movilidades y los encuentros entre agentes humanos. Debido a estas características, la interrupción de las movilidades y las reuniones reconfiguré la lógica de los espacios públicos, privilegiando la proximidad, las movilidades activas y las bajas densidades de ocupación.

A pesar de las suspensiones de los usos de los espacios públicos, la irrupción de la pandemia y las medidas restrictivas volvieron a trazar los itinerarios, las modalidades de movilidad y las formas de ocupación de los espacios públicos. Este artículo evidencia las metamorfosis que afectaron a los espacios verdes y públicos de la ciudad y los modos en que la crisis de la pandemia del COVID-19 generó nuevas formas de uso, ocupación y movimiento. Una vez superadas las dificultades más importantes planteadas por la pandemia, los espacios públicos retomaron su animación y flujos anteriores; sin embargo, las distribuciones de usuarios mantuvieron algunas de las reglas establecidas por los meses de interdicción en los usos y la afluencia. Las movilidades activas continúan mostrando un nuevo perfil urbano y los espacios públicos históricos atraviesan un periodo de animación novedoso. El restablecimiento de la Calle Recreativa volvió a suturar ambos espacios públicos eventualmente, pero sin establecer grandes diferencias entre cada uno de sus segmentos y áreas de conexión.