1. Introduzione

Nel panorama cinquecentesco la poeta2 Laura Battiferri costituisce un caso abbastanza atipico, dal momento che rispetto ad altre scrittrici è rimasta confinata in una sorta di limbo, trascurata dagli studi letterari -se si escludono le importanti ricerche di Victoria Kirkham e altri sporadici articoli -3 e quasi del tutto ignorata dagli studi di genere. È pero proprio in questo ambito di ricerche che la sua figura così sfuggente e difficile da catalogare, sospesa tra dimensione maschile e femminile, potrebbe essere studiata ed approfondita ulteriormente.

Inoltre, come nel caso di altri rapporti poetici e/o di corrispondenza che rappresentano una caratteristica peculiare del Cinquecento, basti pensare a Pietro Bembo/Vittoria Colonna, Benedetto Varchi/Tullia d’Aragona, le relazioni che Battiferri tesse con altri letterati, in primis lo stesso Varchi e il legame con il marito Bartolomeo Ammannati possono inserirsi ed essere rilette nell’ambito della Querelle des Femmes.

2. Laura Battiferri e la costruzione di un io poetico virile

In un sonetto scritto in seguito alla morte di Eleonora di Toledo, Laura Battiferri, piangendo quella che era stata una delle figure che più l’aveva sostenuta e a cui aveva dedicato il Primo libro delle Opere toscane, dichiarava di aver abbandonato «l’ago e la gonna», scegliendo di cantare le imprese della nobile spagnola divenuta duchessa di Siena e Firenze.4

Per sottolineare la sua decisione di farsi poeta, la scrittrice urbinate prendeva le distanze da un simbolo della segregazione muliebre, l’ago, come prima di lei avevano fatto, ad esempio, altre autrici quali Giustina Levi Perotti che nel sonetto Io vorrei pur drizzar queste mie piume dichiarava di voler aspirare alla gloria poetica rappresentata dai simboli del lauro e del mirto mentre la norma del tempo aveva riservato per lei l’ago e il fuso o Laura Terracina, che ne I discorsi sopra tutti li canti de l’Orlando furioso chiedeva alle donne di abbandonare l’ago ed il filo per potersi difendere con la penna dalle accuse maschili.5

Battiferri aggiungeva però un ulteriore elemento «la gonna», suggerendo come una donna che nel Cinquecento decide di dedicarsi al mestiere della scrittura, debba svestire necessariamente gli abiti femminili ed indossare quelli maschili, lasciare da parte la propria femminilità diventando mulier virilis.

Questo posizionamento si può ritrovare anche nei primi componimenti scritti in seguito alla morte del primo marito Vittorio Sereni. Nei nove sonetti a lui dedicati, Laura Battiferri sceglie di non autocommiserarsi, ma di cantare lo sposo defunto e immortalarne il ricordo nei suoi versi. Ci troviamo di fronte ad un capovolgimento del rapporto poeta/musa ed una ridefinizione della relazione uomo/donna nella quale la voce femminile assume quel ruolo autorevole e di soggettività che tradizionalmente è una prerogativa e monopolio maschile.6

D’altronde, in più circostanze, Laura Battiferri dovette scontrarsi con un’emarginazione ed esclusione determinata semplicemente dal suo sesso. In occasione delle esequie funebri di Benedetto Varchi non le fu permesso di assistere, in quanto donna, nonostante fosse stata proprio lei ad occuparsene in prima persona, come già aveva fatto un anno prima per la morte di Michelangelo Buonarroti, componendo e raccogliendo rime per commemorarlo. Solo le fu concesso, come ricorda Pier Vettori, indignandosi in una lettera diretta a Mario Colonna, di presenziare in una posizione marginale e celata dietro a una tenda: «Cure enim, non debuit femina illa locum eum visere, in quo virtus industriaque poetarum celebraretur? Quae studium illo inflammata est, et quam praecipue Musae diligunt, ac saepe lepidum venustumque carmen scribentem adjuvant?» (Vettori, 1586, p. 133).7

In più di un’occasione, per essere accettata come poeta e costruirsi un proprio spazio di creazione ed espressione, Laura Battiferri sarà costretta a mascolinizzarsi. Tutta la sua esistenza è scandita dalla costante volontà e necessità di superare i limiti della condizione femminile e poter accedere ad uno spazio condiviso con altri scrittori ed artisti, non solo metaforicamente ma anche fisicamente.

In questa ottica si possono leggere i frequenti viaggi e spostamenti che da Urbino, la sua città natale, la portarono prima a Roma e poi a Firenze per entrare in contatto ed iniziare a frequentare differenti ambienti culturali e sociali prettamente maschili. Battiferri, in quanto donna che viaggia, rompe già di per sé con la convenzione patriarcale che cerca di isolare, immobilizzare e controllare costantemente il sesso femminile. Come fa notare Pasti, un ulteriore elemento che la distanzia e la allontana dalla dimensione femminile, collocandola in una dimensione a sé stante, è il fatto di non essere madre:

Sembra pertanto che questa altera persona partecipi di entrambi i mondi, maschile e femminile, ma non sia pienamente né nell’uno né nell’altro: si dedica ad un’attività maschile ma ovviamente uomo non è […] ma non è bella, e soprattutto non è madre in un mondo in cui la procreazione era considerato il primo compito di una donna sposata, e la mancanza di prole si configurava come un vero e proprio fallimento sociale (Pasti, 2013, p. 70).

Inoltre, spostarsi e cambiare città, amicizie e contatti significa dover riadattarsi a nuovi scenari ricreare un proprio circolo poetico e trovare importanti sostenitori. Laura Battiferri riuscì appieno in questa impresa, avvicinandosi prima ad Annibal Caro a Roma e poi a Benedetto Varchi a Firenze.

Un altro esempio emblematico della scelta di «indossare abiti maschili» si ritrova, nella decisione di farsi raffigurare nel 1560 da Agnolo Bronzino in un quadro che oggi si conserva a Palazzo Vecchio a Firenze. Si tratta di un’opera ricca di spunti e significati e dove si possono riscontrare chiari riferimenti letterari, in particolare ai due poeti più rappresentativi delle origini della letteratura italiana. Il volto di profilo della scrittrice, i suoi lineamenti spigolosi e lo sguardo fiero rappresentano, infatti, un chiaro rimando a Dante Alighieri, che lo stesso Bronzino raffigurò in un dipinto realizzato nel 1532. Inoltre, la poeta stringe tra le mani un libro del canzoniere di Francesco Petrarca e con le sue dita affusolate indica due dei suoi sonetti.8

Analizzando lo scambio poetico tra Bronzino e Battiferri e anche altri componimenti9 che fanno da corollario a questo misterioso ritratto, emerge un chiaro disegno da parte di Laura Battiferri che sembra voler rompere con i modelli canonici di bellezza femminile ed affiancarsi in una sorta di trinità poetica a Dante e Petrarca, come la stessa autrice ribadisce in un sonetto dedicato al pittore dove lo ringrazia di essere riuscito a cogliere la sua essenza: «come la propria mia novella imago,/della tua dotta man lavoro altero,/ogni mio affetto scuopre, ogni pensiero,/quantunque il cor sia di celarlo vago» (Battiferri in Bronzino, 1823, p. 6).

Inoltre, in un sonetto di Bronzino che commenta il quadro si richiamano due elementi come il ghiaccio ed il ferro che rimandano ad un immaginario simbolico in aperto contrasto con l’ideale di donna rinascimentale: «Tutta dentro di ferro, e fuor di ghiaccio,/con lenta mano, e con già spento foco,/E ‘n dura scorza alma rinchiusa» (Bronzino, 1823, p. 121).

Come fa notare anche Pasti (2013), l’immagine del ferro che gioca anche con il cognome della scrittrice, e quella del ghiaccio ritornano anche in altri sonetti di Bronzino che ben sembrano descrivere l’immagine di Laura: «mia donna, angelo il volto, alma celeste/ebbe, e di ferro il cor, di ghiaccio il lato» (Bronzino, 1823, p. 120). «tem’io che il ghiaccio/che la circonda e il ferro ond’ha radice/la faccia scarsa ancor de’ suoi bei rami» (Bronzino, 1823, p. 121).

3. Una «Sgraziata» in un ambiente letterario maschile

In questo tentativo messo in atto da Laura Battiferri di liberarsi dai pregiudizi e stereotipi attribuiti al suo sesso, non è casuale che la poeta abbia scelto come nome «La Sgraziata», per entrare a far parte dell’Accademia degli Intronati di Siena, come ricorda Camillo Falconetti, anche lui intronato, ad Antonio Gallo urbinate ed amico della poeta: «[la Battiferri] si è messa nell’Accademia delli Intronati et chiamata la Sgratiata, et altre gentili donne già non hanno potuto ottener tal gratia, ella è la prima, et anche suo marito è intronato» (Zaccagnini, 1903, p. 99).

Prima donna ad essere ammessa in questo ambiente totalmente maschile, Laura Battiferri optò per un nome che prendesse volutamente le distanze dalla Laura petrarchesca, creando, invece, un anti modello femminile e pretendendo di essere giudicata solamente per la qualità dei suoi versi e non per la propria bellezza o per i modi aggraziati richiesti ad una dama del xvi secolo.

È significativo che nel finale del sonetto Io giuro a voi, per quella viva fronde, che Bronzino dedica a Laura, il pittore/poeta proponga un doppio confronto: con Laura e Beatrice ma anche con Dante e Petrarca: «Voi per proprio valor Laura, e Beatrice/Vincete, e siete ai lor pregi di sopra,/E forse ai loro amanti in stile, e canto» (Bronzino in Battiferri, 1560, p. 82).

Anche in questo caso, come per la progettazione del dipinto, non sarà troppo azzardato ipotizzare la regia della stessa Battiferri, dietro i versi di Bronzino, se non direttamente, sicuramente attraverso un’influenza determinata dalle conversazioni avvenute in quegli anni di frequentazione costante.

La capacità di Laura Battiferri di adattarsi ed inserirsi in un contesto letterario-culturale completamente maschile è sottolineata anche dalla rappresentazione che ne offre Bernardo Tasso nel suo Amadigi, dove nel centesimo canto che chiude l’opera omaggia alcune delle figure più rappresentative del suo tempo, raffigurandole mentre in vari gruppi stanno salendo ad una collina. Tra i nomi citati vi sono moltissime donne che procedono insieme. Compaiono donne della nobiltà come Caterina dei Medici, Isabella di Castiglia, Margherita di Savoia, Giovanna d’Aragona, ma anche poete come Vittoria Colonna, Lucia Bertani10 ed Ersilia Cortese, a cui Battiferri diresse alcuni dei suoi componimenti. Bernardo Tasso non presenta la poeta urbinate con queste nobildonne e scrittrici, ma la inserisce in un secondo gruppo di poeti e scrittori che gli si fa incontro tra i quali si distinguono Annibal Caro, Benedetto Varchi, Girolamo Ruscelli, Antonio Gallo, tutti personaggi fondamentali per Laura Battiferri, sia per il ruolo che svolsero nell’aiutarla ad inserirsi nell’ambito romano e fiorentino, sia per quanto concerne la pubblicazione dei suoi versi in raccolte ed antologie, sia per promuovere la sua entrata nell’Accademia degli Intronati.

O bella schiera o pellegrino coro,

d’alti Poeti ch’a’ ncontrar mi viene

il Caro, il Varchi, al suon dolce e canoro […]

Girolamo Ruscelli, al cui inchiostro

cotanto debbe il nostro idioma […]

Antonio Gallo, cui d’altro, che d’ostro

fregia la fama l’onorata chioma […]

e Laura Battiferri, honor d’Urbino (Tasso 1560, p. 607).

Con questa scelta Tasso ribadisce non solo il suo valore come poeta ed intellettuale, ma sancisce che Laura si trova perfettamente integrata e a suo agio in questo ambiente sociale e culturale.

Sarà però soprattutto a Firenze, nella propria villa di Maiano che Laura Battiferri organizzerà un vero e proprio salotto letterario a cui prenderanno parte poeti, scrittori ed artisti tra cui lo stesso Bronzino, Benedetto Varchi, Gherardo Spini, Benvenuto Cellini. Il ruolo da protagonista di Laura Battiferri in queste riunioni è messo in luce anche da un sonetto che lo stesso Cellini indirizza a Varchi:«Se oggi a Maian, fra tante ninfe e maghe,/lei col canto i pastor vince e gli eroi,/questo ‘l mondo di speme e d’opre onora» (Ms. 897 f. 187 v.).

L’ambiente di scambio e confronto culturale che Battiferri ha creato, diventa inoltre un punto di riferimento a cui aspirano altre scrittrici, come ad esempio Lucia Bertani, che esprime il suo desiderio di entrare a far parte di questo circolo in un sonetto rivolto a Benedetto Varchi:

S’egli avvien mai ch’io giunga ove s’infiora

e l’una e l’altra riva e l’altre sponde

d’Arno più ricco assai d’honor che d’onde,

Varchi, e possa mirar ov’è Laura hora; […]

Così mi fosse allor dal ciel concesso

Vosco viver mai sempre anime sincere,

use a far alla morte illustre inganno (Ms. 897, 188 r.).

4. Scambi di versi, lettere e ricette mediche: Laura Battiferri e Benedetto Varchi

Lo stretto legame che la legò a Benedetto Varchi è testimoniato dalla costante corrispondenza durante gli anni trascorsi dalla poeta a Firenze dal 1555 fino a poco prima della morte dello scrittore avvenuta nel 1565.11 Dall’epistolario pubblicato da Gargiolli nel 1879, che propone solamente le lettere scritte da Battiferri, si può intuire come la collaborazione con Varchi si basasse su un rapporto di reciprocità e non certo in una relazione maestro e allieva, come parte della critica letteraria ha cercato di suggerire, sottovalutando il fatto che in molte occasioni è lo stesso letterato fiorentino ad inviare i suoi testi per conoscere il giudizio della poeta.

La captatio benevolentiae e la diminutio personae che Battiferri assume nei confronti di Varchi rientra in una sorta di galateo poetico, dal momento che quest’ultimo rappresenta la figura più importante del loro circolo letterario, non tanto per le sue qualità poetiche, ma in quanto intellettuale riconosciuto. Una formula retorica che ritorna anche in un sonetto che Battiferri gli dedica:

Varchi, ch’al ciel le gloriose piume

Qual bianco cigno eternamente alzate

Cinto le tempie delle vostre amate

Frondi, e sì care al gran rettor del lume; […]

Io come mai potrò pur col pensiero

l’orme di voi seguire presso, o lontano

ce’n terra giaccio augel palustre, e roco

Ben ho provato sopra il corso humano

ergermi dietro il vostro raggio altero

ma tosto Icaro fui tremante e fioco (Battiferri, 1560, p. 54).

Seguendo un climax poetico, Battiferri definisce prima Varchi «canoro cigno» e chiama se stessa «augel palustre e roco», poi lo paragona al sole e lei si trasforma in Icaro che prova inutilmente ad avvicinarlo.12 La formula di omaggio utilizzata dalla poeta risulta talmente esagerata che, anche se non è quella la sua intenzione, potrebbe quasi apparire come una sorta di cleuasmo dal momento che la qualità dei versi del suo interlocutore non riscuotevano tra i contemporanei lo stesso successo di quelli da lei composti. Anche Lucia Bertani, un anno dopo nella chiusa della lettera indirizzata allo scrittore fiorentino che accompagna il sonetto fattogli recapitare attraverso Gherardo Spini, chiamerà Varchi «canoro cigno» e lei stessa si definirà «roco augello» in quella che appare chiaramente una citazione del sonetto di Battiferri: «ch’io sono stata ardita, roco augello, presentare i miei canti a così canoro cigno, et questo doverei bene scusare» (Bertani in Battiferri, 1879, p. 60).

L’omaggio a Varchi poeta è presente in più occasioni non solo nei sonetti di Battiferri, ma anche in varie delle lettere a lui indirizzate

Il sonetto bellissimo è veramente de’vostri componimenti. L’ho io ricevuto con quella allegrezza e contento ch’io ho ricevuti tutti gli altri, e terrollo con la medesiva riverenza ch’eglino son tenuti; e quel poco di tempo che potrò rubare a’ miei affanni, lo spenderò tutto intorno a contemplargli, servendomene per i miei libri (Battiferri, 1879, p. 14).

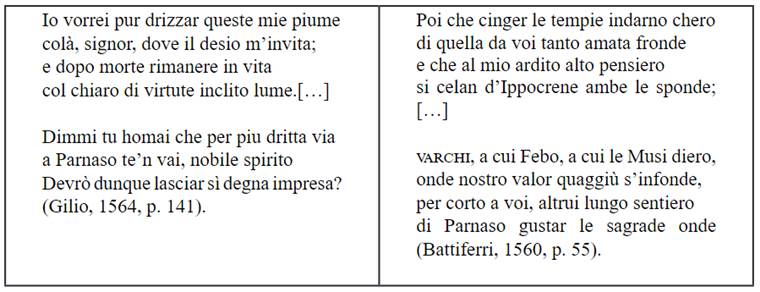

Laura Battiferri celebra il suo interlocutore in un più occasioni, utilizzando motivi e spunti differenti, come ad esempio nel sonetto che gli invia per la morte della duchessa, di Camerino, e che sembra riproporre il topos secondo il quale una giovane poeta si confida e chiede consiglio ad uno scrittore più esperto, seguendo lo schema del sonetto Io vorrei pur drizzar queste mie piume che Giustina Levi Perotti nel Trecento aveva diretto a Francesco Petrarca.

Tabella 1 Estratto del poema di Battiferri in onore della morte della contessa di Camerino, basato su quello di Giustina Levi Perroti, di base petrarchista

Molto spesso la poeta sembra inoltre avere come obiettivo quello di incitare Varchi a continuare a dedicarsi alla poesia, dopo che forse aveva ricevuto alcune critiche e, addirittura, si rammarica di non averlo fatto con la necessaria enfasi:

Mi dispiace bene che v.s dica che aveva fatto pensiero di non comporre più verso alcuno, e che la malignità degli uomini e la indegnità mia, ch’a quelli, ne fossero cagione che v.s tema non le Muse siano in colora e scorucciate seco. Questo gli assecuro io che non può essere, né mai potrebbe, perchè non minor perdita farebbeno loro in perder voi, che voi in perder loro, non avendo chi più oggidì con onorato nome le faccia risonar (Battiferri, 1879, p. 19).

A più riprese, Battiferri cerca inoltre di rassicurare Varchi sul fatto che i sonetti e le lettere che le invia sono a lei gradite, probabilmente rispondendo ai suoi dubbi e paure di essere importuno e noioso.

Ebbi una vostra, che mi fu carissima, come tutte l’altre mi son sempre state, e tanto più, quanto da molti giorni in qua me l’avete fatte desiderare; né mi posso immaginar la cagione, né credo già che sia quella che voi nella vostra ultima m’allegate, cioè che lo facciate per non mi dar fastidio nel leggerle, […] come dunque volete voi ch’io creda che voi crediate che le vostre, belle e ben composte, lettere mi possano noiare né fastidire? Non sapete voi per voi stesso, e M. Lelio non m’ha sentito più volte dire, ch’io non avevo altro piacere, né possevo udir cosa che più mi dilettasse, che o leggere o sentire delle vostre lettere o dei vostri versi, in quella non bizzarra infirmità. E ora che credete che io faccia, se non leggere, quel poco che io leggo, dei vostri versi e delle vostre prose? (Battiferri, 1879, pp. 25-26).

Battiferri attraverso le sue lettere dimostra di prendersi cura dell’amico al quale dispensa anche consigli per quanto riguarda la sua salute, mentre in un’altra circostanza lo ringrazia per la frutta ricevuta in dono. Si tratta dunque di un rapporto che va aldilà della semplice relazione letteraria d’occasione e si estende a un rapporto di profonda intimità.

Torniamo un poco alla vostra doglia di testa, la quale è cagione d’accrescere la mia, che questa infreddatura mi da. Si vorrebbe vedere se la procede dallo stomaco e pensar di purgarsi un poco, e perché forse là non vi è comodità, tornarsene a Fiorenza e non indugiare alla fiera di Fiesole. Vedete ancora che lo star tanto a quella freschezza di Fontebaio non vi faccia danno, e così il bere troppo fresco (Battiferri, 1879, p. 32).

E più avanti: «Io ebbi da M. Girolamo Razzi le mele e i maroni che mi son state care e dolci e ve ne ringrazio» (Battiferri, 1879, p. 36).

Il fatto che entrambi all’interno della loro corrispondenza poetica prevedano un sovente uso di figure retoriche come la meiosi, quando parlano dei loro sonetti, rappresenta un’ulteriore testimonianza del rapporto paritario e del gioco letterario che li unisce:

Io conosco ch’egli ha bisogno del suo aiuto, tanto più ch’egli è stato partorito fra tanti travagli di mente e di corpo, che ben si può dire più tosto sconciatura che parto, come v.s dice dei suoi quali non meritano che se gli si dica figliuoli più presto de dodici mesi che di nove, e dalla natura e dall’arte ben fatti, e meglio condizionati, a tale che si vedranno vivere e più chiari e più felicemente di quanti oggi ne nascano e siano per nascere; anzi ‘l suo padre e loro saranno immortali ed eterni (Battiferri, 1879, p. 16).

Appare chiaro come in questa relazione letteraria, in varie circostanze è, dunque, Laura Battiferri a guidare e dirigere il più anziano ed esperto collega e non viceversa. È lui a chiederle conforto, consigli ed appoggio, come si può intuire dalle risposte della poeta, non potendo purtroppo contare con tutte le carte di Varchi indirizzate a Battiferri.13 E quella forma ossequiosa che Battiferri utilizza non va certo letta come una «sudditanza poetica» e non è certo riconducibile ad un rapporto maestro-allieva, ma si deve invece al profondo rispetto per lo scrittore fiorentino e alla consapevolezza del ruolo che questi ricopre nell’ambito culturale della città.

5. Ribaltamento dei ruoli di genere: Laura Battiferri e Bartolomeo Ammannati

Un altro connubio artistico importante nella vita della scrittrice fu quello con il marito Bartolomeo Ammannati, come hanno messo in evidenza Victoria Kirkham (2002) e Claudio Pizzorusso (2003).

Nell’analizzare il rapporto Battiferri-Ammannati, Kirkham (2002) sottolinea, ad esempio, come vi sia stata una disparità nel presentare le due figure nel corso della storia, perché se nel caso di Ammannati la sua opera scultorea ed architettonica è stata riconosciuta, la figura di Battiferri è rimasta spesso ingiustamente nell’oblio.

Ammannati proveniva da Settignano da una famiglia di scalpellini e dopo la morte del padre entrò giovanissimo nella bottega di Baccio Bandinelli. La sua formazione fu autodidatta e la sua attività lo portò a lavorare in varie città italiane a cominciare da Firenze, dove collaborò con Jacopo Sansovino. È probabile che l’incontro con Laura Battiferri sia avvenuto durante alcune opere che realizzò ad Urbino, città natale della poeta, per il duca Guidobaldo de la Rovere. Il loro matrimonio avvenne nel 1550 e da quel momento e fino alla morte di Laura, avvenuta nel 1589, i loro destini e le loro vicende saranno legati indissolubilmente e li condurranno prima a Roma, poi a Firenze ed, infine, presso la loro residenza di Maiano.

Battiferri e Ammannati scrivono, progettano, si sostengono e lavorano fianco a fianco e, quindi, si può ipotizzare come parte del sottotesto e dell’ideazione delle opere dello scultore provenga da un confronto e collaborazione con la moglie. Molto spesso i sonetti di Battiferri sembrano anticipare alcune delle sculture che Ammannati realizzerà e in alcuni casi ne rappresentano una sorta di esegesi. Un chiaro esempio lo si trova nel sonetto Così, sempre, Arno, in te sian chiare l’onde dove, come segnala Pizzorusso (2003), è possibile leggere un riferimento alla scultura rappresentante il fiume Arno che forma parte della fonte che venne commissionata ad Ammannati per la Sala Grande di Palazzo Vecchio.14

Così sempre, Arno, in te sian chiare l’onde

cui le ninfe e i pastor danzino intorno

e verdeggin, o scemi o cresca il giorn,

di fior carche e di frutti ambe le sponde

così ti sia dell’onorata fronde

l’umido crine eternamente adorno,

e d’Acheloo ti ceda il ricco corno,

e spirin l’aure al corso tuo seconde;

e’l Nilo e l’Istro e l’Indo e gli altri fiumi

e’l Mar Tirreno e’l gran padre Oceano

con tutti i liti lor ti dian tributo;

come più chiaro tra cotanti numi

saria, mercè dell’arte e della mano

del mio Fidia novello oggi veduto (Battiferri, 1560, p. 41).

Bartolomeo Ammannati stava lavorando alla statua Arno proprio negli anni della pubblicazione del Primo Libro di Battiferri e nel poema è possibile ritrovare molti elementi dell’opera dello scultore tanto da chiedersi come Pizzorusso (2003) se:

È solo una poetica ékphrasis, o è una traduzione poetica di un pensiero iconografico al quale Laura poteva aver dato il suo contributo? Sarebbe un’eccessiva forzatura dedurre che la Battiferri, all’interno della «coppia gentil», fosse autrice, o co-autrice, delle invenzioni di queste, o di altre opere dell’Ammannati (p. 81).

Battiferri conclude il poema celebrando il marito e presentandolo con lo pseudonimo di Fidia, in omaggio al grande scultore dell’Atene del v secolo a.C., e così lo nominano anche altri poeti in alcuni sonetti di corrispondenza inclusi nell’opera.

Girolamo Razzi, legato da una profonda amicizia con Benedetto Varchi, nelle terzine che concludono il suo sonetto diretto a Battiferri coglie l’occasione per celebrare la coppia: «laura, che seco ogni virtute alberga,/e le penne miglior del secol nostro/adegua con antiche or prose or carmi;/te, delle donne raro e nuovo mostro,/col tuo Fidia gentil, ch’eterna i marmi,/» (Battiferri, 1560, p. 74). Ammannati/Fidia appare anche in un sonetto di Piero Stufa: «Vostro fidia novello, che si caro/porto nell’alma, e portai sempre[…] che più no dee temere l’audace morso d’invidia rea e poscia ch’ei nuovo Giove/nuovo Alcide ha prodotto e via più forte» (Battiferri, 1560, p. 80). Stufa con l’allusione ad Alcide, altro patronimico di Eracle, sembra riferirsi alla statua Eracle ed Anteo che Ammannati aveva realizzato tra il 1559 e il 1560.15

Altri riferimenti ad Alcide/Eracle si ritrovano in altri due sonetti di Battiferri dedicati al Conte Chiappino Vitelli paragonato all’eroe mitologico greco «che’l grande Alcide alle fatezze conte rassembra» (Battiferri, 1560, p. 14) e in un altro sonetto in cui si accenna anche al Nettuno realizzato da Ammannati in Piazza della Signoria

ed or simile al suo Nettunno altero,

ch’a gli avversari di virtute ha tolto

le forze e ‘nposto lor silenzio eterno,

opra del mio buon FIDIA e magistero,

un nuovo Alcide ch’aggia in fuga volto

gl’infidi mostri, a voi sacrar discerno (Kirkham, 2006, p. 122).

Se nel primo caso l’allusione sembra essere ad Ercole ed Anteo, nel secondo caso per quanto riguarda il riferimento al Nettuno, per il quale Ammannati si aggiudicò il concorso nel 1559, ma che venne portato a termine solo nel 1565, si potrebbe pensare, come osserva Kirkham (2006), anche ad una nuova statua di Eracle mai conclusa.

Bartolomeo Ammannati è inoltre protagonista di cinque sonetti con le relative risposte di Battiferri che nel Primo libro delle Opere toscane sembrano attribuite a Lucio Oradini allievo ed amico di Varchi, che in realtà avrebbe composto solo il primo dei sonetti, mentre i quattro successivi sarebbero di Lelio Bonsi.16 I componimenti sono indirizzati direttamente a Bartolomeo, ma a rispondere è ovviamente Laura, a testimonianza che anche amici e conoscenti la identificassero come la voce letteraria dello scultore e a tutti appaia naturale che traduca in versi i pensieri del marito. Nel primo sonetto avviene la celebrazione di Ammannati e delle sue qualità in quanto architetto:«Non s’erge in questa al Cielo, o in altra parte/opra ond’eterno all’Architetto honore/segua […] Ne’n sasso fu si saldo, o di si dura/pietra fin qui, ne con tanto sottile/da voi, ne sia giamai degno lavoro» (Oradini, in Battiferri, 1560, p. 86).

Battiferri nel ringraziamento ad Oradini sottolinea come entrambi traggano giovamento ed ispirazione dall’apprezzamento e dal valore dell’amico ed inserisce i simboli della sua arte -l’alloro-, e di quella del marito -il marmo ed il bronzo-, suggerendo come le loro arti viaggino all’unisono.

prendo tanto vigor dall’alma e pura

vostra luce gentil, che d’aspra e vile

pianta, divengo assai pregiato alloro,

ed ei che ‘n marmi e ‘n bronzi altri e sé fura

alla morte ed al tempo, in chiaro stile

per voi fia noto ancor dall’Indo al Moro (Battiferri, 1560, p. 86).

Come ha fatto notare sempre Pizzorusso (2003), nei sonetti successivi appare una chiara descrizione del cosiddetto Genio mediceo che Ammannati realizzò per il Duca Cosimo dei Medici. La statua che si conserva a Palazzo Pitti rappresenta un genio, vale a dire una divinità protettrice, che con una mano sostiene un globo rappresentante il cosmo terrestre e, con l’altra, un capricorno che alluderebbe al segno zodiacale del Duca Cosimo:«Ride la dolce imago e tanta spira/gioia ridendo, sì par viva e bella,/che poco al nome vostro fia quanto ella/sostiene in man picciolo Atlante, e mira» (Bonsi in Battiferri, 1560, p. 87). «E guarda, e regge l’uno e l’altro polo/Colla sinistra, e colla destra mano/Il celeste animal, che ‘l re toscano/Fece seco, nascendo in terra» (Battiferri, 1560, p. 88).

Nell’ultimo dei cinque sonetti17 diretti ad Ammannati vi è infine un nuovo accenno alla coppia che celebra ed onora Cosimo i de Medici con versi ed opere d’arte e in questa dichiarazione Pizzorusso segnala che

l’elogio della impareggiabile coppia di artisti, che in scultura e in poesia esaltano ed eternano la gloria del Duca […] sottintendeva una concomitanza di destinatari delle proprie opere, ma forse forzando un poco il testo, anche una condivisione di pensieri oltre che di vita, e una collaborazione nelle reciproche invenzioni? (Pizzorusso, 2003, p. 77).

Tracce della loro collaborazione si possono d’altronde ritrovare in alcuni dei sonetti di risposta di Battiferri, che replica lo schema utilizzato da Bonsi, dove il verso finale di ogni sonetto costituisce anche il primo del seguente. Se nel primo sonetto cxxxib Se parte del favor, che larga inspira, non si trovano elementi particolarmente significativi e riferimenti all’opera di Ammannati e alla sua possibile coautorialità, nel secondo cxxiib si possono evidenziare differenti spunti di interesse.

[…] tal che colei che dalle cime sante

del bel Parnaso all’onorate valli

sparge tra bianchi fior, vermigli e gialli

l’umor, che è solo a non morir bastante

e la Dea che nel ciel prende il suo volo,

suora e sposa al grande Giove, e lei de i suoi

bei fiori ornata, altera e trionfale

con gl’altri numi e col fanciul che voi

dianzi cantaste, faranno opra eguale

al gran merto di lui, ch’io ammiro e colo (Battiferri, 1560, p. 92).

La poeta descrive con minuzia di particolari tre delle sei statue che facevano parte della fontana della Sala Grande di Palazzo Vecchio, che Pizzorusso (2003, p. 77) identifica con Ippocrene sul cavallo pegaseo -«tal che colei che dalle cime sante del bel Parnaso…»-, Giunone - «la Dea che nel ciel prende il suo volo, suora e sposa al grande Giove»- e Flora -«e lei de i suoi bei fiori ornata, altera e trionfale»- All’opera che stava realizzando Bartolomeo Ammannati, fa riferimento anche Michelangelo Buonarroti in una lettera indirizzata a Cosimo i:

Illustrissimo Signor Duca. - Io ò visto e’ disegni delle stanze dipinte da messer Giorgio, e il modello della sala grande con il disegnio della fontana di messer Bartolommeo che va in detto luogo. […]. Quanto alla fontana di messer Bartolomeo, che va in detta sala, mi pare una bella fantasia e che riuscirà cosa mirabile; del che io prego Dio che vi dia lunga vita, acciò che quella possa condurre e queste e dell’altre cose (Buonarroti, 1873, p. 553).

Ammannati non riuscì a portare a termine l’incarico probabilmente perché da lì a poco avrebbe iniziato a lavorare a tempo pieno alla fontana di Nettuno. Le statue destinate alla fontana della Sala Grande di Palazzo Vecchio che vennero prima sistemate in parte presso il Giardino di Pratolino e il Giardino di Boboli sono ora conservate al Museo Nazionale del Bargello di Firenze. A queste statue Battiferri accosta anche il Genio mediceo che forse era stato pensato per far parte di questo complesso o a cui Ammannati stava lavorando nello stesso momento «con gl’altri numi e col fanciul che voi dianzi cantaste, faranno opra eguale al gran merto di lui» (Battiferri, 1560, p. 92).

Anche nel sonetto di risposta successivo cxxiiib Battiferri ribadisce come il marito abbia in mente e stia pensando -possibilmente sotto la sua regia poetica- a nuove opere da dedicare a Cosimo, forse riferendosi al Nettuno che realizzerà da lì a poco.

Invitto Cosmo, ove ogni onor s’aduna,

s’oggi le prose benedette e rare

non t’alzavano in fin sopra la luna.

E anco il nuovo Fidia mio disia

or con marmo, or con bronzo opera fare,

che del tuo gran valor minor non sia (Battiferri, 1560, p. 93).

Infine, nella sua ultima risposta la poeta, ritorna a celebrare il marito con riferimenti a Lisippo, altro importante scultore della Grecia classica, ed insieme a lui esalta un altro scrittore del suo tempo, che come segnala Kirkham (2006, p. 413) è probabilmente identificabile con Benedetto Varchi che viene paragonato a Virgilio.

che potrà di costui l’alto scarpello

con la penna di lui, ch’oggi soggiorna

là ‘ve Ritondo eguale a Pindo ombreggia,

far sì, che ‘l mondo, che pregiato torna

per un Lisippo ed un Maron novello,

nuovo Alessandro e nuovo Augusto veggia (Battiferri, 1560, p. 93).

L’influenza sulla produzione artistica del marito è rintracciabile, infine, nella presenza costante di soggetti legati alla mitologia classica a cui la stessa poeta si riferisce sovente all’interno dei suo testi.18 È inoltre possibile avvertire la presenza di Laura Battiferri anche dietro alcune delle lettere che portano la firma di Bartolomeo Ammannati.

Delle cinque lettere di Ammannati dirette a Michelangelo, ad esempio, quattro come segnala Kirkham (2002) sono scritte da Battiferri. E non pare azzardato ipotizzare che l’intervento della poeta non sia dovuto solo ad una questione stilistica ma, vista l’importanza dell’interlocutore, Battiferri sia in realtà l’autrice e la regista dei testi. Appare dunque scontato che anche in occasione di una lettera del 1574, indirizzata al Granduca Francesco de Medici, nella quale Ammannati fa riferimento ad una somma di denaro promessagli da suo padre Cosimo i -morto due anni prima- e di cui ha bisogno, ancora una volta, trattandosi di un argomento delicato, lo scultore chieda l’intervento della penna e della capacità retorica della moglie.19

Si tratta solo di un ulteriore esempio del ruolo decisivo che Battiferri ricoprì all’interno della coppia, sia da un punto di vista artistico sia anche per quanto riguarda aspetti più pratici e di gestione. La relazione Battiferri-Ammannati si potrebbe, quindi, reintepretare alla luce del mito di Pigmalione ma ribaltandolo, dal momento che è spesso la poeta a indirizzare e guidare le creazioni del marito, che scolpisce nel suo marmo le immagini disegnate ed anticipate attraverso i suoi versi.

6. Conclusioni

Dopo aver ripercorso la traiettoria vitale di Laura Battiferri ed essersi soffermati su alcune delle relazioni e contatti più importanti che caratterizzarono la sua esistenza, possiamo affermare che la figura e la sua opera possono essere ristudiate, riconsiderate ed inserite nell’ambito della Querelle des Femmes.

Battiferri può rientrarvi sia per la sua volontà di superare i limiti che vengono imposti al suo sesso, sia per le sue grandi capacità e qualità nel riuscire a costruirsi uno spazio di espressione, visibilità e notorietà in ambienti culturali e letterari maschili, in un’epoca particolarmente complicata per una donna che voleva «lasciare l’ago e la gonna». Inoltre, molti dei temi che la poeta introduce, come l’elaborazione di una genealogia femminile e la costruzione di un io poetico sono costanti all’interno del dibattito letterario-accademico della Querelle des Femmes e verranno condivisi, ripresi e sviluppati da altri autori ed autrici.